COMPENDIO 3

La casa per Josephine Baker: erotismo e sessualità nell’era

della “buona società” viennese.

Nuda Veritas

Lo scenario culturale viennese del periodo che va da fine Ottocento a inizio Novecento è ormai da decenni segnato dalla centralità della capitale dell’impero austro-ungarico e dei suoi circoli intellettuali per l’emergere e l’affermarsi delle avanguardie artistiche e intellettuali da cui ha attinto la cultura del secolo scorso. E altrettanto si può dire per gli studi dedicati all’opera di Gustav Klimt e di Egon Schiele, di Otto Weininger e Oskar Kokoschka e persino all’incidenza che i temi della “questione femminile” e della sessualità hanno avuto per quella cultura.

È un periodo in cui tutti sentono il bisogno di dire la propria sul sesso e sulla donna; lo vogliono fare scrittori illustri, come Peter Altenberg e Karl Krauss, vuole farlo Sigmund Freud in qualità di clinico e fondatore di una scienza destinata ad avere notevole fortuna, assieme ad altre schiere di medici, criminologici, storici e intellettuali di ogni tipo. E ovviamente, lo vogliono fare gli artisti, attraverso le loro opere d’arte, facendo appello all’immaginario più che all’immaginabile e basandosi sulla sfera emotiva piuttosto che su quella razionale.

Gustav Klimt e la sua arte popolata di donne

“nuove”, allo stesso tempo più avvicinabili e più temibili, rappresentano il culmine di questa spasmodica indagine sul sesso, sulla sessualità e sui suoi protagonisti1; d’altronde Klimt amava le donne, artisticamente, psicologicamente e fisicamente.

La società viennese del 1900 rappresentata dallo stesso Klimt è ancora la cosiddetta “buona società” che la classe borghese e altoborghese pretende di aver instaurato, ma che nasconde una serie di problemi che iniziano ad uscire allo scoperto e che si fa fatica a coprire. Anche l’ideale del matrimonio borghese fondato sull’amore romantico non riesce più a tenere nascosti i propri lati oscuri. Ma la sessualità doveva rimanere un ambito escluso dal discorso pubblico, soprattutto nel caso delle donne, perché nel periodo pre-freudiano ci si accordò nel riconoscere l’assioma che un essere femminile non prova desideri finché non è stato destato dall’uomo, il che non era ufficialmente permesso che nel matrimonio2 .

Dire tutta la verità sulla questione sessuale sembra, invece, essere l’imperativo più ricorrente per la generazione degli intellettuali viennesi della fine del secolo; e quale migliore rappresentazione se non la Nuda Veritas di Klimt?

Sulla donna sessualmente libera questi uomini riversarono tutte le proprie aspirazioni, e vollero vederla come unico mezzo per salvarsi dalla distruzione. Ma non riuscirono mai a studiarla per quel che essa era, quanto piuttosto solo come figura ideale, che non può

avere corrispondenza nel mondo reale. L’elemento che qui maggiormente interessa è lo specchio cui la nuda verità pone di fronte lo spettatore: cosa dovrebbe vedervi riflesso? La risposta è forse “se stesso”.

Ne La fabula mistica, Michel de Certeau caratterizza la modernità come una lenta ma inesorabile trasformazione della fede in erotismo3. Nel passaggio dal medioevo al rinascimento, la demitizzazione religiosa si rispecchia nella mitizzazione dell’amore erotico. L’oggetto dell’amore diventa sempre meno Dio, mentre il corpo dell’altro è sempre più evocato in maniera quasi nostalgica, quel corpo tanto adorato e tanto inafferrabile quanto il Dio che scompare.

George Vigarello si è perfino spinto a dire che questa costante ricerca della corporalità dell’altro è stata l’origine alla base dello studio del corpo umano. Quella dinamica farebbe del corpo umano il luogo della potenziale completezza e totalizzazione per gli attori della scienza, sostenendo l’illusione di una pienezza recuperata, come se quella mancanza sentita dalla società del tempo potesse essere finalmente neutralizzata.4

Così come la letteratura per de Certeau, in architettura è il disegno architettonico a poter essere il mezzo che aiuta l’uomo a far

fronte alla sua condizione esistenziale. Ma, a differenza della letteratura, questo porta con sé anche una comprensione scientifica e tecnica del mondo - per usare le parole di Houellebecq - riguardante il corpo e le sue funzioni.

Disegnare l’architettura nutre una preoccupazione per il corpo umano; disegno e vita sono legati attraverso convenzioni che ci permettono di dare un senso alle piante e alle sezioni, disegnate secondo le dimensioni dettate dal corpo e dal comfort ricercato da esso.

Ornamento e Delitto

Il tema principale di un dibattito al centro delle discussioni più in voga intorno al 1900 riguardò il modo in cui il design doveva entrare nella vita delle persone, un dibattito al quale aveva preso attivamente parte Adolf Loos, membro di un gruppo di liberi pensatori che si opponevano ai sostenitori conservativi degli Asburgo. Del medesimo gruppo facevano parte personalità di spicco di quel tempo, tra cui i già citati Klimt, Oskar Kokoschka, Peter Altemberg e altri.

Nel 1908 egli scrive uno dei suoi testi più famosi, Ornamento e Delitto, nel quale si oppone ad un tentativo nostalgico o reazionario di abbellire la vita quotidiana con decorazioni inutili e superflue, promuovendo, al contrario, la sobrietà nell’interesse del massimo comfort e della libertà per tutti. Anche perché, la tesi portata avanti dall’architetto è che ogni arte è erotica; il primo ornamento che sia mai stato creato, la croce, era di origine erotica. Fu la prima opera d’arte, il primo segno artistico che il primo artista scarabocchia su una parete, per liberarsi di uno strato di euforica eccitazione. Una linea orizzontale: la donna sdraiata. Una linea verticale: l’uomo che la penetra. […] [Questo principio] nell’uomo moderno è segno di degenerazione. Io ho scoperto il seguente principio e l’ho donato al mondo: l’evoluzione della civiltà equivale al rimuovere l’ornamento dall’oggetto d’uso5.

L’uomo moderno si trova ora circondato da oggetti senza senso. In nessun modo, diceva Loos, può far uso di queste cose, costringendole a parlare una lingua sconosciuta o costruire un falso pedigree. I membri della Secessione Viennese, invece, promuovevano l’ornamento, motivo per cui egli si è distaccato da quel movimento, diventandone un oppositore. L’uomo moderno, come l’artista e l’uomo primitivo, può solo ristabilire un ordine nell’universo e trovare un posto in esso, raggiungendolo in sé stesso e nelle proprie creazioni6. E, proprio come l’uomo primitivo, necessita di una maschera per renderlo possibile. 5A.

Mascherare la propria identità

La modernità implica un ritorno alla funzione della maschera. Ma, come ha notato Hubert Damisch, mentre nella società primitiva la maschera dava identità a chi la portava, l’uomo moderno usa la maschera per nascondere tutte le differenze e mascherare la propria identità. Karl Krauss specifica per l’artista: “Senza dubbio, l’artista è altro. Ma, proprio per questa ragione, nella sua apparenza egli deve conformarsi agli altri. Può rimanere solo con sé stesso nel momento in cui scompare tra la folla. […] Quanto più l’artista è giustificato ad essere “altro”, tanto più è necessario per lui mimetizzarsi con gli altri”7. Per Loos ogni membro della folla è un “artista”, ognuno si conforma agli altri in pubblico, mascherando la sua interiorità, la sua sessualità, ma anche la sua creatività e la “capacità di invenzione”8.

E cosa dire della donna moderna? La figura della modernità, per Loos, come per la maggior parte degli scrittori allora considerati moderni, è tipicamente maschile9. Donne e bambini sono per lui assimilabili agli uomini primitivi, da distinguere dall’eroica figura del nobile uomo moderno. E l’ornamento, che per il bambino, il Papua e la donna è un “natural phenomenon”10, per l’uomo moderno è sinonimo di degenerazione. E quando questa degenerazione viene chiaramente identificata come omosessualità, l’incursione di Loos

7K. Krauss, Spruche und Widerspruche, Monaco 1909, p.83

8B. Colomina, Privacy and Publicity. Modern Architecture As Mass Media, The MIT Press 1996, p. 37

9Ivi. p. 37

10Ivi. p. 37

contro l’ornamento diventa chiaramente omofobica e i suoi bersagli principali sono, ovviamente, i membri della Secessione.

Tra privato e pubblico

Ma il vero nemico di Loos non è Olbrich, come è comunemente pensato, o i membri della Secessione, ma Josef Hoffman11.

Seppur diversi nei modi di pensare, i diversi atteggiamenti che Loos e Hoffman rivelano nelle loro architetture, possono essere visti come un modo diverso per far fronte allo stesso dilemma: la scissione moderna tra privato e pubblico e la relativa differenza nella Vienna del loro tempo tra lo spazio dell’intimo e lo spazio sociale. Per Hoffman la casa doveva essere volutamente progettata per essere in armonia con il carattere dei suoi abitanti. Il cliente non poteva aggiungere nessun oggetto nuovo alla sua abitazione, né poteva chiedere a nessun artista di farlo per lui.

Proprio questo punto era motivo di critica da parte di Loos, secondo cui, invece, ciò che accadeva nella sfera privata di un’abitazione era affare dei suoi abitanti. Loos intraprende una strategia del silenzio, ma non è il semplice silenzio di chi non ha nulla da dire. Il carattere introverso delle case di Loos, il modo in

11 In accordo con quanto affermato da Buckardt Rukschcio, la rottura di Loos con i membri della Secessione avvenne nel 1902 quando J. Hoffman gli impedì di realizzare gli interni per il Ver Sacrum-Zimmer.

B. Rukschcio, Adolf Loos Analyzed: A study of the Loos Archive in the Albertina Graphic collection, Lotus International 29 1981, p. 100 n. 5

12 K. Krauss, In these great times, p.70

cui queste sono volutamente chiuse verso l’esterno e la non corrispondenza tra il dentro e il fuori, è il silenzio di chi ha riconosciuto l’impossibilità di nessun tipo di dialogo con l’esterno, in nessun tipo di linguaggio che non sia il proprio. Come ha scritto Karl Krauss: “In questi momenti non dovresti aspettarti da me nessuna parola, nessuna, tranne queste parole che riescono a malapena a impedire che il mio silenzio venga male interpretato”12 .

E questo silenzio, tradotto nell’incapacità di essere oggetto di interesse da parte dell’editoria di quel tempo (poiché con la fotografia non si riusciva a cogliere in maniera efficace l’operato di Loos) diventa per lui motivo di orgoglio, perché contribuisce a donare alla sua opera un carattere di immortalità e un carattere di unicità.

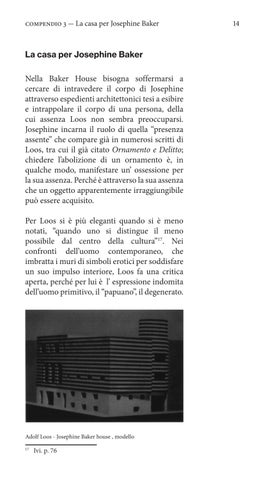

Per Hoffman la vita è una forma d’arte. Per Loos, che insiste sullo svelare il vuoto, la vita è l’altro dell’arte. Quando Loos scrive che “la buona architettura si può descrivere ma non disegnare”, sta riconoscendo che l’unico sistema semiotico in grado di interpretare un altro sistema semiotico è il linguaggio. Quello che Loos ha capito è che la fotografia trasforma l’architettura in qualcos’altro, la trasforma in una notizia. E la notizia è, in sé e a prescindere dal fatto a cui si riferisce, un evento, quello che Krauss chiamerebbe un “fatto”13. Come l’opera d’arte è diversa dall’oggetto utile, così l’opera architettonica è diversa dalla sua notizia e cercare di mascherare i limiti che esistono tra queste due realtà è, per Loos, fare decorazione.