像我們 這樣的 一群文學生

A group of liberal arts students like us

國立中央大學文學院 人文應用專題II 非虛構寫作

主編

單維彰‧葉儀萱

002 前言

004 封面故事

006 孫詠淳 - 區塊鏈上的貨幣戰爭

026 劉育蓉 - 開箱左撇子的世界

040 陳珊汝 - 小孩子才做選擇?不分系學士班探討

058 楊予茵 - 你了解自己嗎?測測MBTI吧!

078 楊旻倪 - 塑膠污染的救星?可分解塑膠的隱憂

098 李羽娸 - 疫情肆虐加劇貧困童婚

118 侯皓為 - 護國神山真的這麼神嗎? 台灣半導體產業的資源詛咒現象探討

138 朱立亞 - 蝦密?原來電競女選手那麼少! 從電子競技看性別議題

150 吳宜真 - 都市傳說荒誕無稽? 帶你用不同視角去觀看都市傳說

174 陳虹瑄 - AI 將取代視覺藝家?

Artificial Art 與 Artificial Artist

196 黃芊甯 -「遠山呼喚」—— 深入尼泊爾創造教育

目錄

前言

像我們這樣的文學生,跟一般文學生同樣學著語言、文 字、歷史,與哲思,但我們學習的歷史包括藝術與科技,而且 我們可能多學了些影像敘事。我們可能具備比較特殊的態度:

我們認為已經完成的科學與技術,即屬人文,更別說大家都知 道部份的科技已經化成文化了,因此成熟的科技也是文學生分 內的學習內容。雖然我們學習的內容傾向於從過去汲取養分, 但想想大學裡哪一門課不是從過去汲取養分呢?所以廣義來說 所有可學習的知識,都是過去的知識,這一點文學生跟所有大 學生並無二致。而像我們這樣的文學生,在學習的態度上,心 繫現在;我們雖然面對過去而學習,卻隨時環顧現在,並且評 估未來,時時提醒自己:學習的目的是為了解決現世問題。

其實,這樣的心態仍然就是「文以載道」,只不過,如今 「道」的譜系早就超越盛唐所知的範圍,而「道」的源流脈絡 也不僅我們祖宗所傳的這一支。像我們這樣的文學生,雖然已 經不可能像歐洲文藝復興時代的前輩,踏遍知識地圖的每個節 點,但我們卻也不給自己設限。我們的核心教養—人文的教 養—培育我們富於觀察與省思的心靈,它並不限制我們隨心所 引地遊走於當代知識的任一個角落。而且,這心靈的旅行,雖 然有時候純粹是因為好玩,但更多時候是因為我們心繫現在的 一個問題(或議題)。

於是,在我們正式出發之前,嘗試了短程的探險—就當是 我們文學生的實驗吧。這本小冊子,收錄我們這群文學生走了

02

前言

四個月的旅行札記。不必浮誇而談跨領域,我們遊走於科 技、金融、教育、個人心理、社會心理、環境、生理領域,也 以關懷平等與正義、優質教育、性別、個人與社會均衡發展等 議題的心緒,記錄這一趟實驗之旅。

單維彰 https://shann.idv.tw 國立中央大學師資培育中心、數學系與文院學士班

民國百十二年一月於臺灣中壢

像我們這樣的文學生

03

封面故事

此書為111學年第一學期,「人文應用專題II」的學生作 品,亦為文學院「議題導向多元敘事力計畫」的成果之一。同 學們在課堂上進行非虛構(nonfiction)寫作的訓練,並以「 說故事」(storytelling)的形式呈現,希望能將艱澀難懂的硬 知識,轉譯為普羅大眾也能理解的科普文章。同學們從生活經 驗出發,挖掘自己感興趣的題目,在文章中導入相對應的聯合

國永續發展目標(Sustainable Development Goals, 簡稱

SDGs),揭露這一世代棘手的問題與挑戰、展現他們對於不同

社會議題的關懷。

此書封面由人工智慧生成藝術(Generative

Art)工具-

-Midjourney 繪製而成。只要在介面上輸入你希望在畫面中出 現的物件、風格、材質等關鍵字,系統就會搜尋資料庫中的圖 片進行打散、重組,最後生成一張新的畫作。這般革命性工具 降生的同時,也引發人類藝術家的版權爭議與深偽技術

(Deepfake)等犯罪擔憂。我們擁有最嶄新的科技,同時也面 臨著最嚴重的資源枯竭與社會動盪,這無疑是一個最好、也是 最壞的時代。

在這個加速變動的世界,文學院學生的學習方式及內容也 迎來翻天覆地的變化。同學們將不再只是回首過去,更需要提 起勇氣,面向廣闊未知的未來。此成果冊的封面設計,為兩位 學生面向海洋,一齊眺望遙遠的彼方。他們肩並著肩,卻看不 清彼此臉上的表情。

04

葉儀萱

像我們這樣的一群文學生,面對那片一望無際的知識之 海,也許迷茫、也許害怕、也許渴望征服、也許抱持希望。然 而,不管是懷著什麼樣的心思或情緒,世界是不會停下的。我 們能做的,是繼續保持好奇的眼光與學習的熱忱,在維持人本 的前提下善用科技工具,肩負起新世代的責任,為他人、也為 自己,創造一個更永續的未來。

聯合國永續發展的17項核心目標 (圖片來源:https://www.un.org/sustainabledevelopment/)

05

「人文應用專題II」課程助教 葉儀萱

封面故事

區塊鏈上的貨幣戰爭 孫詠淳

2020年初,去中心之夏( De-Fi Summer )宣告來臨,

Web3.0 相關話題和各式去中心化項目的聲勢在短時間內迅速 成長。當現實世界正在經歷嚴峻的疫情、戰爭、高通膨時,人 們將目光轉向加密世界。現實中的資本大量流向數位資產,數

位貨幣牛市使各大幣種價格暴漲,媒體上充斥著通過數位貨幣 一夜致富的神話。許多人認為數位貨幣不過是一串字串,不夠 可靠,是被炒作產物。不過,數位貨幣的影響力不僅限於個人 投資而已,更是各國在加密世界的角力戰場。 從0到1,數位貨幣的起點

當人們為了提高資源交換效率並增加經濟活動的便利性 時,需要一個擁有社群共識的交易中介物。這個中介物不斷改 變,從使用貝殼、貴金屬鑄幣,到後來更便於攜帶的紙幣被發 明。而今,甚至出現看不見也摸不著的「數位貨幣」。

數位貨幣( digital currency,又稱虛擬貨幣或加密貨幣) 的概念最早可追溯到 1988 年華裔密碼學家 Wei Dai 在線上論

壇Cypherpunks 發表的 B-money 研究。B-money 的設計構想

與技術基礎,包含了身份驗證、智慧合約、分散式帳本、數位 簽名等概念。 2008 年 10 月 31 日,一位名為中本聰( Satoshi

Nakamoto )的神秘用戶發表題為〈比特幣:一種點對點式的

06

孫詠淳

電子貨幣系統〉的論文,中本聰提出的比特幣( Bitcoin )與

B-money 構想十分相似。中本聰由論壇用戶牽線,與 Wei Dai 聯繫,參考B-money 機制,逐步完善比特幣應用與完整性《比 特幣白皮書》第一引用文獻便是 Wei Dai 的 B-money 研究。

比特幣被定義為「點對點的電子貨幣,可以不需經由金融 機構,就能直接傳送」強調點對點交易,也就是買賣雙方直接 建立交易聯繫,不經過任何中間媒介,例如銀行、第三方支付 機構或平台的介入。只要賣方願意接受比特幣支付,買方就可 以從自己的虛擬錢包中掏出比特幣傳給賣方來交換商品。比特 幣成為數位貨幣發展的礎石。

07

使用線上的數位資產交易線下商品的第一筆實務交易,是 一次「食物」交易。 2010 年 5 月 22 日,一位工程師以一萬枚

Photo by Kanchanara on Unsplash

區塊鏈上的貨幣戰爭

比特幣購買了兩片披薩,這個日子還被加密貨幣愛好者定為「 比特幣披薩日」。十年過去,2021 年 3 月 24 日,全球電動汽

車龍頭特斯拉( Tesla )創辦人兼執行長馬斯克( Elon Reeve

Musk )在推特上宣布美國消費者可以使用比特幣購買電動汽 車;一枚比特幣時價約五萬美元,也就是說,只要不到一枚比 特幣就能買到非頂規系列的特斯拉車款。不過十年,一枚比特 幣的價值就從五千分之一片披薩變成了一輛電動汽車!

穩定幣:不可以不知道的新興數位貨幣形式

最廣為人知的數位貨幣非比特幣莫屬,但各色各樣的幣種 百花齊放,最廣為流通的數位貨幣又是什麼呢?統計截至 2022

年,由 Tether Limited 發行的「穩定幣」USDT 是最受歡迎的 數位貨幣1

之一。

何為穩定幣?根據中央銀行「國際間穩定幣的發展、風險 及監管議題」文件定義,穩定幣( stablecoin

)是數位資產交

易業者推出的延伸產品,由於虛擬資產如比特幣、以太幣等價

格波動劇烈,雖然有價值轉移功能,但不適合用作支付工具。 穩定幣是以區塊鏈技術為基礎,通過業者設計的價格機制,使 其維持與法幣或其他資產(黃金、石油、鑽石、數位貨幣…任 何有價資產)單位掛鉤。

穩定幣不同於比特幣強調去中心化發行,而可大致分作兩 類:去中心和中心化穩定幣。目前市場討論的穩定幣多為中心

1 https://earthweb.com/cryptocurrency-statistics

08

孫詠淳

化穩定幣,中心化穩定幣的流通量遠高於去中心化穩定幣。

去中心化穩定幣來自於區塊鏈上的智能合約或算法產生, 通常由去中心自治組織( decentralized autonomous organization, DAO )來治理,但因為目前去中心化穩定幣多被當作 槓桿工具,且去中心化穩定幣背後也需要中心化穩定幣支持, 而難以獨立茁壯發展。中心化穩定幣則多是由鑄幣機構以擔保 資產(現金及現金等價物、債券或基金、貴金屬、比特幣等) 作為價值抵押,穩定幣主要擔保品有法幣擔保( flat-backed )與虛擬貨幣擔保( crypto-backed )。不過也有一類穩定幣 是依靠算法支撐( algorithmic ),這類穩定幣的運作則相對 複雜。

目前幾大主流穩定幣的擔保成分都綜合了法幣、商業票

券、債券與虛擬資產,又以美元為主要錨定對象,因此擔保品

09

Photo by John McArthur on Unsplash 區塊鏈上的貨幣戰爭

也含有不少美元和美國債券,這些擔保資產理論上將會提供美

元穩定幣1:1 的美元儲備支持。

穩定幣的誕生來自於幣圈交易者對價格較穩定的資產儲藏 中介的需求。沒有穩定幣前,在區塊鏈上交易相對複雜,由於 虛擬資產價格的浮動非常大且頻繁,好不容易談成的交易可能 因為資產價格突然發生劇烈變化而破局。另一方面,穩定幣迅 速發展的原因除了方便虛擬資產交易外,它的名稱也足夠有噱

頭,一些投資者會選擇穩定幣為投資標的,吸引了大量資金挹 注,穩定幣是虛擬資產投資者管理資產時的重要橋樑。高穩定 特性雖然沒有太大的收益空間,卻能幫助虛擬資產交易,能更 方便地將法幣交換成數位資產,穩定幣成為重要的入金管道。 對於想加入數位貨幣圈的新手而言,一種低風險、標榜相對價 值穩定的幣種聽起來也是一個再適合不過的入門項目。

前述提到的 USDT 即屬於中心化穩定幣,最初存於比特幣

區塊鏈,後因發行量成長,逐步與其他區塊鏈整合,並流通於 各大虛擬貨幣交易所。USDT 是當前虛擬資產市場交易量最高 的幣種,流通供給量達65,884,935,625USDT。

在使用穩定幣作為數位資產交易單位的風潮興起之後,穩 定幣逐漸成為幣圈真正的「通貨」。這一說法沿用了現實世界 的金本位概念,將現在較不容易鑄造成功且貴價的比特幣比做 「黃金」;價格波動大、相對貴一些、開採越來越不容易的以 太幣為「石油」;而流通量大,常以比特幣當作擔保的穩定幣 則為「通貨」。

10

孫詠淳

穩定幣的「穩定」幻夢

這麼說來,加入購買穩定幣似乎是順應時代潮流的必經之 路?2021 年 10 月, Facebook 宣布改名為 Meta 後,全球吹

起元宇宙浪潮,Web3.0 的變革和元宇宙世界變成了人類展望 的下一個綠洲,不少人更將開拓元宇宙視為在下個網路串聯時 代前實現財富重分配的關鍵。

不過就在 2022 年初,發生了一件可在 Web3.0 歷史記上一

筆的重大虛擬資產崩盤事件。算法穩定幣 TerraUSD( UST ) 因為短期大量資金出逃導致資金池流動不足而發生擠兌,與美 元大脫鉤。母公司 Terraform Labs 眼見頹勢不可挽回,創辦人 Do Kwon(原名音譯權道亨)宣布放棄 UST,導致曾為全球發 行量第三大的虛擬貨幣Luna的百億美元市值在短短幾日內蒸 發。這個黑天鵝事件動搖了全球穩定幣投資者的信心,使虛擬 貨幣交易市場產生劇烈動盪,發行量最大的 USDT 也短暫被捲 入脫鉤險境。

相較於資產掛鉤的穩定幣,算法穩定幣的運作機制更加複 雜,Do Kwon 設計出的 Terra 演算法讓投資人在 Terra 生態系 中可利用「擔保品」Luna 和「綁定美元價值」的 UST 兌換過

程套利賺取差額,通過兩幣種的市場運作使價格維持穩定。事 實上,Luna 並沒有足夠美元儲備支持,而是以其他加密貨幣為 資產儲備,和 UST 的套利交易來維持運作。由於兌換機制與算

法設計的缺陷,致使擠兌發生不久 Luna 與 UST 即陷入死亡螺

旋,雙雙崩潰。儘管一開始投資人都能看出 UST「穩定幣」的 基礎如此「不穩定」,UST 卻仍在一年內吸引超過 140 億美金

區塊鏈上的貨幣戰爭

11

投資,使 Do Kwon 被奉為「韓國幣王」、「幣圈金童」。

真正賦予 UST 價值,催熟投資人信心的誘因不是 UST 或

LUNA 本身,而是Terraform Labs提出的Anchor Protocol

(ANC)。根據 ANC 所述,用戶持有 UST 能獲得接近 20% 的

年化報酬;相對而言,目前我國公股銀行定存利率普遍只有 1.2% 左右。這項幾乎不可能兌現的承諾使不少人在 UST 事件

發生後,將之稱為「幣圈的安隆事件」認為這是由 Do Kwon

12

孫詠淳

Photo by Behnam Norouzi on Unsplash

主導的龐氏騙局。

Do Kwon 出生於「金湯匙、土湯匙」之說盛行的南韓,沒 有顯赫出身的年輕一代在高競爭、高社會壓力的環境中喘不上 氣,他們希望通過各種渠道翻身致富,讓自己能夠在大城市立 足,而虛擬資產正是這幾年最流行投資方式。UST 在南韓特別

受到歡迎,Do Kwon 作為韓國出身的青年創業者,他在幣圈的 成就對渴望翻身的「土湯匙一族」無疑是一劑強心劑,他在社 群媒體展現出的自信和成功形象快速吸引了許多追隨者,這群

相信 Terraform Lab 將會在元宇時代帶領他們創造財富的人又 自稱為「Lunatic(意同瘋子)」。

2022 年中,一名小學老師發現班上的學生友娜在請假過後 幾日都沒回到學校,老師通報後,近一個月搜索,警方在全羅 道港口打撈出一台轎車,裡面三具高度腐爛的屍體被證實是友

區塊鏈上的貨幣戰爭

13

Photo by Konstantin Evdokimov on Unsplash

娜一家三口。經過調查,警方發現友娜的父母長期投資 Luna

幣,在Luna 和 UST 陷入死亡螺旋導致幣價崩盤後,欠下一億 多韓圜的卡債而無力償還;警方推測友娜一家可能為自殺。

UST 事件引發的不僅止於友娜一家的悲劇,這個惡性黑天 鵝事件形成的連鎖效應在虛擬資產圈子中持續震盪。虛擬貨幣 對沖基金三箭資本( Three Arrows Capital )在此之前是幣圈 備受矚目的新星,但由 UST 事件造成的幣圈熊市,三箭資本開 高槓桿壓注在 ANC 卻血本無歸,因此陷入流動危機,最終只得 向紐約法院申請破產保護。直到 2022 年末,加密貨幣交易所 FTX 破產事件中都還可以見到 UST 崩潰留下的餘波。針對 UST

危機,美國財政部長葉倫隨即在公開發言中點明 UST 的風險, 以及美國政府應加速制定穩定幣監管政策。很快地,美國金融

市場工作組( The President's Working Group on Financial Markets, PWG )發布了一份穩定幣風險報告,呼籲國會進一

步監管虛擬貨幣,促進穩定幣立法,討論穩定幣對市場的風 險,內容強調穩定幣發行量大增後,這些資產儲備不透明的穩 定幣可能會造成金融體系不安,指明穩定幣三大風險:擠兌、

支付系統、權力過度集中2。

2 若發行機構準備金儲備不足,當大量用戶要求贖回時,會因為無法及時支付 而引發擠兌,造成幣價危機和機構信用降低。支付系統可能會有個資及系統安 全隱患。主流穩定幣的鑄造機構對虛擬資產市場影響力過大,少數開發者與投 資客掌握了這個「私人鑄幣所」的管理活動。

14

孫詠淳

重新開局,能否掙脫集中化金融霸權?

回溯到數位貨幣發展之初,數位貨幣的概念被寄予厚望: 創造一種能夠市場上流通的去中心流通貨幣,擺脫權力機構的 貨幣政策干預。然而,當中心化穩定幣成為數位資產市場中交 易的主流媒介時,其中心化發行的特性已然與原先去中心化的 核心精神相悖。

去中心金融( De-Fi, Decentralized Finance )想法是相

較於傳統中心化金融( Ce-Fi, Centralized Finance )而生,主 要概念是將金融產品建立在公共的區塊鏈網路上,通過智能合 約或公帳本來完成交易對。從個人層面而言,去中心化金融讓 我們不受限於政府法規限制,不需要依靠資本機構就能進行金 融活動。從社會層面而言,中心化金融逐漸讓人感到受限,並 對權力集中造成的腐敗結果忿忿不平,而去中心化的概念帶來 了相對完整的自由,給予人們能夠自我治理的理想空間。

不過,當個別穩定幣發行機構在數位資產的網絡中擁有足 夠的影響力時,數位資產市場的話語權又重新回到中心化機構 手上,它的一舉一動,即使是創立者在社群平台上的一篇推文 都可能牽連到整個幣圈,甚至進一步動搖現實世界的金融體 系。

數位資產股票化的趨勢形成另一個以全球範圍展開、24 小 時不間斷的市場。錨定法幣,尤其是錨定美元的中心化穩定幣 為穩定幣項目的大宗,利用美元的流動性高、應用廣、信任度 高的策略是一把雙面刃。錨定美元能夠快速地聚集資金,卻也

區塊鏈上的貨幣戰爭

15

使中心化穩定幣失去了極大部分的主權,發行商鑄造穩定幣後

也不能擁有完整的財政政策,因為與美元綑綁,這些穩定幣像 是美元在區塊鏈交易上的「代幣」,通過網路在全世界快速流 通。

Who is the Big Brother?主流穩定幣作為美金霸權的延伸

法幣百百款,為甚麼錨定美元的穩定幣最受歡迎?在此文 中無法深究美國貨幣政策的發展史,但為了簡要的說明美元地 位如何建立,仍然要提到二戰戰後經濟復甦和布雷頓森林體 系。上世紀三零年代,經濟危機席捲全球埋下戰爭的導火索, 而二戰結束後,歐洲各國經濟又都遭到重創,惡性通膨、債台 高築。大洋彼端的美國在二戰後成為歐洲國家最大債主,1944 年美國建立「布雷頓森林體系」,也就是大家熟知的準金本位 制。

16

孫詠淳

Photo by Dmitry Demidko on Unsplash

布列敦森林體系(Bretton Woods system)對戰後經濟復

甦有關鍵作用,美國也藉此在全球政經環境站穩老大哥的地 位。可是,布列敦森林體系很快遇上致命問題,美國作為製造 國需要外國資金購買本國商品,但若是為了幫助外國經濟復甦 而持續借出美元,則會導致國內貨幣流通性不足。後來,美國 選擇執行馬歇爾計畫,在黃金儲備不足的情況下持續印鈔借 錢,於是「美金」成為了世界經濟的血液,流向各地。

經濟有起色後,歐洲國家努力將黃金買回;同一時間,美 國仍不斷發鈔,並負擔高額外債。1971 年,布列敦森林體系因 為尼克森總統宣布停止兌換美元與黃金而終結。褪去華美的外 袍後,上頭的蝨子沒對美元造成太大干擾,擁有能源與糧食兩 項命脈和以美國為中心的世界級企業,老大哥的地位仍然屹 立。隨著各國陸續宣布結束準金本位制,如今的法幣多是依各 國央行發行的國債為錨。儘管仍然有錨定對象,但越來越多人

區塊鏈上的貨幣戰爭

17

Photo by Etienne Martin on Unsplash

注意並且擔憂政府的貨幣政策,特別是像美元這類強勢貨幣, 持續超發可能會全球經濟造成危機。這也是為何去中心化金融 想擺脫中心機構的原因之一。

錨定美元的穩定幣成為虛擬資產的主流交易媒介後,「去 中心化」受到重大挑戰。引入資本活躍市場、達成共識的交易 媒介、保持貨幣政策獨立,穩定幣顯然無法方方面面都兼顧 到。美元錨定穩定幣這類「美元代幣」讓美元的影響力深入到 數位資產市場,正如同上個世紀美元做到的那樣。

美元穩定幣和許多以美國為市場或發展基地的數位資產機 構讓美國政府擁有了更多介入數位金融的合理、合法條件。

美國監管動作不斷,2021 年,為了履行與紐約檢察廳的和 解協議條件,消除市場對 USDT 抵押品不透明的疑雲,Tether 開始尋找會計師事務所合作進行資產驗證,公布儲備報告。在

2021 年六月時,Tether持有的商業票據和存款憑證佔總資產的 49%,而仍被認為是風險較高的資產,並且,市場有消息稱 Tether所持有的商業票據3來自中國房地產商,尤其可能來自

當時商業票據頻頻逾期還款的中國恆大集團。2022 年,Tether

在第一季度綜合儲備報告中將商業票據的資產持有比減少至 32%(約合201億美元)、增加持有貨幣市場基金與美國國 債、減少擔保貸款,通過增加美國總統金融市場工作小組所建 議的「高品質的流動資產」比重,提升 USDT 持有者的資產安

全。2022 年末,美國眾議院金融委員會起草新的穩定幣法案,

3 商業票據(Commercial Paper)是一種無擔保,由公司發行的短期債務金 融工具。通常用於資助應收帳款、存貨和滿足短期債務。

18

孫詠淳

要求大多數穩定幣需有現金或現金類證券擔保,並對算法穩定

幣實施為期兩年的禁令,禁止鑄造新的「內生抵押穩定幣」。 這一法案若通過後,「去中心化金融」的理想將會受到重創。

「錢」力的遊戲,Winter is coming?

美元錨定穩定幣作為連接美金與數位資產的中介,美國政 府一直涉入其中,當此類穩定幣能夠蓬勃發展,同時意味著美 元的霸權地位在數位資產的進程中不會被輕易淘汰。這種暗示 讓不少發展中國家感覺到威脅,尤其是發展中、經濟不佳或法 幣不被人民信任的國家,人民傾向持有外幣來防止現有資產因

國幣貶值而迅速縮水,外幣選擇又以美元為最常見的選項。

以印度為例,印度人十分喜愛使用美金,為了防止美元入

侵,印度儲備銀行(Reserve Bank of India)建立起多重防

19

Photo by Christine Roy on Unsplash 區塊鏈上的貨幣戰爭

線:管制個人美金帳戶、限制匯兌數額、介入國內外匯市場, 為的都是要保持政府的財政主權完整性。鑄造法幣、印發紙鈔 的成本所費不貲,並且有柬埔寨、波多黎各、帛琉…等國做前 例,為何印度政府不直接宣布放棄鑄幣權,以美元為國家正式 流通貨幣呢?

就如同前述提及的美元穩定幣與美元的關係,當這些發展 中國家放棄本國鑄幣權而改用美元時,其財政主權已經被美國 政府割裂瓜分,國內經濟將會變得被動,跟隨著美國聯準會的 政策起伏。

中國人民銀行副行長陳雨露在 2019 年時公開表示對穩定 幣向貨幣主權、資本管制、支付體系監管等公共政策發起挑戰 的憂慮。穩定幣雖然擁有極大的潛力能降低支付成本,但發行 機制不透明,無法確認發行機構是否能承擔支付結算的壓力測 試。最重要的是,錨定美元的穩定幣可能進一步增強美元在國 際貨幣體系的主導位置,影響國內金融穩定;當貨幣主權受到 衝擊後,最直接的影響就是貨幣政策和財政效力降低。

整合現實與虛擬世界的數位貨幣(CBDC)

區塊鏈技術與數位支付已是可預見的新時代趨勢,儘管美 國已經在數位資產影響力的賽道上率先起跑,但其他國家仍無 法這封拒絕進入加密世界的邀請函。

根據國際結算銀行(Bank for International Settlement, BIS)2021 年報告,由於疫情促進虛擬數位支付與近期穩定幣

20

孫詠淳

流通擴張,全球九成的中央銀行已開始接觸「中央銀行數位貨

幣(Central Bank Digital Currencies, CBDC)」領域,其中超 過四分之一的央行已投入開發或實驗執行階段。該如何理解 CBDC?為甚麼各國都在推CBDC呢?

我國現任央行總裁楊金龍在 2021 年「貨幣數位化與台灣 金融產業的未來」研討會的演講題為「央行貨幣的支付功能與 CBDC的發行」針對央行發行我國CBDC的進度進行說明。現行 央行貨幣包含銀行存在央行準備金和市面上流通的貨幣,央行 準備金主要是用來提供央行同業資金調撥清算系統使用,處理 銀行資金轉移、金融市場大額交易交割、財金公司跨行零售支 付系統運作所需的資金,2020 年,同資系統的營運金達新台幣

505 兆元,而民眾零售支付使用的現金(實體支付工具)流通

21

Photo by Markus Spiske on Unsplash 區塊鏈上的貨幣戰爭

餘額約為新台幣兩兆多元。這麼看來,新台幣其實大部分都以

數位方式在市場流通,已經達到數位化了,而楊金龍認

為,CBDC 可能成為零售支付的最後一哩路。

台灣電子支付多元便利,現金使用良好,與歐美主要經濟 體相同,政策考量與研究腳步與他們一致;所以主要的是因應

數位支付未來趨勢,主動了解 CBDC 的技術挑戰與成本效益, 持續探討可能的技術解決方案與最佳運作模式;未來 CBDC 如

果推出,最好能發會出有別於其他支付工具的價值與功能。( 引用自楊金龍,貨幣數位化與台灣金融產業的未來」研討會演 講詞。)面對數位新浪潮,爲了避免虛擬資產市場潛在的過度

炒作行為影響金融與貨幣穩定,各國央行期望利用 CBDC 達到 反制虛擬貨幣,特別是穩定幣動搖金融體系的可能性。北美、

歐盟、英國、日本、瑞士與瑞典央行和 BIS 訂定出三項 CBDC

的基本原則:無害、共存及創新與效率。CBDC 對已開發國家

不僅是對抗美元穩定幣勢力的方針,另一方面也希望能達到「 普惠金融」在便利民眾的同時或許還能減少印鈔支出。

對於開發中或未開發國家來說,CBDC 稱不上對抗美元穩 定幣的有利方法,但因為FTX事件衝擊了數位貨幣投資人的信 心,加密貨幣圈進入寒冬,可能使鏈上的資金重新流回現實世 界。除了促進普惠金融、減少國內加密貨幣交易、打擊金融犯 罪外,通過調控 CBDC 的利息也能再次讓央行集中金融體系的 控制權。印度政府剛好在今年(2022)12月開始推對數位盧 比,目標是通過發行數位盧比減少民眾對美元這類國際清算貨 幣的依賴,減少國內資本流出。儘管印度政府成效未知,但近 年來全球對數位支付的接受度都提高許多,因此擁有政府背書

22

孫詠淳

的 CBDC 被視為極具發展潛力的商機,與眼下正處於寒冬中的 數位貨幣成了鮮明對比。 結語

在政府介入加密貨幣監管一事上,參與區塊鏈社群的人們

先前已經多次爭論,經過 2022 年數次幣圈大事件後,無論是 幣圈的圈內人還是隔岸觀火的圈外人,都更清楚地意識到加密

世界對現實世界擁有極大影響力,不得不開始關心政府對數位 貨幣的監管政策將如何發展。

支持政府應盡速介入的一派認為,現有的虛擬貨幣管理機 構因為缺乏正規體制與直屬的監管機構而出現過多弊端,導致 投資者血本無歸。政府介入後能有效堤防不肖圖利人士或組織 以非正當手段危害投資者的資產安全。而反對政府過度制約數 位資產交易的人則認為,去中心化金融是去除了現實世界冗 滯、腐敗的中心化組織的理想淨土,不應受到玷汙。不過,穩 定幣的出現和使用又與去中心化精神背道而馳,儘管穩定幣方 便數位資產交易,卻引入了作為發行中心的鑄幣所,有不當意 圖或未被妥善管控的鑄幣所又顯然為投資者們帶來了更多損 失。

穩定幣對金融體系最大的威脅就是國內資金外流,美元主 導地位加深。美國通過祭出強力的監管政策鞏固鏈上的美元霸 權;各國政府不得不即時反應,消極策略如:立法禁止國內加 密貨幣交易,積極策略如:推動國內 CBDC 發行。

區塊鏈上的貨幣戰爭

23

至於 CBDC 與穩定幣之爭究竟哪一方能佔上風?這並沒有

最佳解答,對 24 小時都在波動的幣圈來說,「絕對」是不存在 的。這是一個相對初生的市場,2022 年中的 UST 死亡螺

旋、11月初急轉直下的 FTX 交易所倒閉事件、正在發生的幣安 擠兌潮,許多投資人被迫黯然退場或是止損抽身,這一波熊市 寒冬可能為 CBDC注入多少生機有待考驗。

無論是穩定幣、CBDC 還是法幣,「選擇」持有何種資產 本身就是在投資,並沒有孰優孰劣的定論。深究各式貨幣,不 論背後是一國政府還是私人鑄幣所,這些交易媒介最終都是因 為使用者的信任而被賦予價值。真正「好用」,能夠留存下來 被流通的交易媒介,需要經得起時間和市場重重撿擇。

參考資料

中央銀行. (2021, December 16). 國際間穩定幣的發展、風險及 監管議題. 貨幣金融知識專區. https://knowledge.cbc.gov.tw/ front/references/inpage/DA3B81DF-0E5E-EC11-814D2C44FD83FB4B

Thomas mcgovern. (2022). CRYPTOCURRENCY STATISTICS

2022: HOW MANY PEOPLE USE CRYPTO? Earthweb. https:// earthweb.com/cryptocurrency-statistics

澎拜新聞. (2019). 央行副行長:全球穩定幣會衝擊一國的貨幣

主權. 新浪新聞. https://news.sina.cn/2019-12-22/detail-iihnzahi9246864.d.html

24

孫詠淳

達瓴智庫. (2022). 主流穩定幣是否是美元霸權的延續?. PanNEWS. https://www.panewslab.com/zh_hk/articledetails/2kdg97ns237b.html

Huang, J. i. c. (2022). 「算法穩定幣」大崩盤:一篇文章看懂 穩定幣、套利風險與炒作話術. 換日線. https://crossing.cw. com.tw/article/16263

楊金龍 . (2022). 央行貨幣的支付功能與 CBDC 的發行. 「貨幣 數位化與台灣金融產業的未來」研討會演講詞.

國立政治大學商學院風險與保險研究中心. (2022). 穩定幣的發 行原理與潛在影響. 財團法人台北外匯市場發展基金會.

Pork Jane. (2019). 為何要去中心化?中心化的世界發生了什麼 事?. Medium.

https://c1088kiss.medium.com/為何要去中心化-中心化的世 界發生了什麼事-2ca6b81978eb

Juny. (2022). 不只中本聰神秘!區塊鏈「鼻祖」其實是位深藏 功與名的神祕華裔. 區塊客. https://blockcast.it/2022/06/10/ influence-on-the-development-of-bitcoin-who-is-wei-dai/

區塊鏈上的貨幣戰爭

25

開箱左撇子的世界 劉育蓉

「左撇子」,又稱「左利者」,約佔一成的人口。這群人 似乎完美地遁行於社會,同時又時常被他人當作一個驚奇的發 現。不過,左撇子究竟有什麼特別之處呢?讓我以左利者的身 份娓娓道來。

左撇子是異類還是天選之人?

從小不論到哪,最容易聽到的一句話就是:「哇!妳是左 撇子哦,好特別哦!」說這句話的人,總是用一種彷彿見到珍 禽異獸般驚喜的語氣,並大力稱讚左撇子都好聰明、好厲害, 接著還會向我介紹他(她)親戚、同事的小孩也是左撇子。相 信左撇子同胞們一定深有同感吧?右撇子的朋友們是不是也對 身旁的朋友說過類似的話呢?對我而言,當別人注意到我是左 撇子時,總讓我感到自己似乎擁有與眾不同的超能力,心中產 生莫名的光榮感——雖然誇讚的內容不見得符合實際情況,或 是能跟左撇子扯得上邊。當然,也有不少觀念較為保守的長輩 看見我用左手寫字、吃飯時,會嚴厲訓斥,逼迫我改用「正 手」。當我默默地落淚哭泣,不情願地將手中工具換到操作笨 拙、不靈巧的右手,寫出歪七扭八的字跡,還有筷子變得根本 夾不起任何食物時,那些大人們總露出成功「糾正」、「教 化」我的滿意神情。不過,左撇子是否真的比較聰明?或著, 用左手寫字真有這麼糟糕嗎?

劉育蓉

26

「左」,除了當作指示方向的用詞,其他如:旁門左道、

意見相左、左遷等包含「左」在內的成語、詞語經常包含負面 的意涵。而「右」一字就相對沒有這種問題,如無出其右、右 族(指貴族),在古文裡又與庇佑的「佑」為同字,譬如《易 經》中「自天佑之,吉無不利。」。有趣的是,在英文裡頭, 「right」除了是「右」的意思,也是意指「正確的」(其他與 英文同源或近源之語言,如德文和法文,也擁有類似的意涵) 。右撇子(right-handed)即成為正確的手(the right hand),也就是「正手」。而台語中也有同樣的意涵,右手為 「正手」,而左手為「倒手」(正手顛倒過來的手)。顯示跨 文化中一貫的「右」之正當性,之所以會發生這班異曲同工之 妙的觀念,得從人類發展的歷史談起。

在多數的現代社會中,除了有時必須與一些傳統觀念交鋒 外,其實身為左撇子是個福祉。相對地,以左手為慣用手的人 類祖先卻得承受了相當不對等的對待,他們遭受歧視、打壓, 甚至迫害,可以說是一段人類史上很少被關注,卻是高潮迭起 (甚至腥風血雨)的歷史。

考古學家們發現,在世界各地的遠古人類遺跡中出土的文 物裡,從工具的利用情形判別,大多數的器具皆是以右手打造 或者使用,且頭骨破裂的遺骸也多是左側遭到重擊(以右手攻 擊),只有少數例外。顯示右撇子早就是人類社會中的多數, 左撇子只佔了約10%,而 9:1 這樣懸殊的比例在歷史的進程 中沒有發生太大的改變(此指天生的左撇子或右撇子,非後天 訓練而成)。不平衡的偏手性比例使得世界成為右撇子的天 下,右利世界造成不同文化上一貫「右優左劣」的局面,以及

開箱左撇子的世界

27

左撇子的相對弱勢。影響範圍擴及觀念、習俗、語言和宗教等 各個文化層面。

世界多數的古文明皆有不少將左撇子視為異類的證據。在 美索不達米亞,左撇子代表著來自上帝的懲罰。古埃及人將他 們的敵人稱為「左撇子」,而他們自己是「正義的右方」

(righteous dextral)。在哲學思想蓬勃發展的古希臘,一票 哲學家也先後提出了他們對於左、右的一些看法和見解。先蘇 時期的哲學家阿那克薩哥拉(Anaxagoras)以為只有來自右側 睪丸的精子會繁衍男孩。後來的柏拉圖認為用手傾向是後天習 得的。「柏拉圖就曾發表過一個著名理論,他推斷左撇子是由

『母親或保母的愚蠢行為』所導致,這些母親或保母無法讓幼 兒牢記『右手至上』的文化模式。」(大衛・沃曼,2005:64

)而他的學生亞里斯多德則認為用手傾向是天生的(他自己就 是個左撇子)。古羅馬的已婚人士將婚戒戴在左手中指是為了 抵擋左手中的邪性,以防被惡魔迷惑而背叛婚姻。還有,以右 手打招呼表示手中沒有武器(因為大多數人都是右撇子),向 對方示好(據說凱撒是這個動作的推行人)。不過還是有少數

的古文明視左利者這個少數族群為天選之人,具有一些特殊能 力。譬如,印加文明相信左利者具有療癒的能力,而愛斯基摩 人則認為左利者是巫師。

到了中世紀,「右優左劣」觀念在歐洲透過基督宗教的勢 力擴張加深——或許也將各地對左撇子的偏見在無形中集合起 來——天主教會詮釋聖經中的教義,大力宣傳左手是和惡魔、 撒旦打交道,右手才是指向上帝、光明的一方;當時眾多女性

左利者因此被認為是女巫而遭到迫害處死。後世西方社會受此

28

劉育蓉

宗教觀念影響深刻,許多天生的左利者因此被迫改為右撇子, 至少在書桌和餐桌上是如此。直至二十世紀中期還有許多教會 主日學校宣揚這樣貶低、打壓左利者的迷信觀念。

除了基督教強調左手的邪性,在伊斯蘭教和印度教中,神 聖的宗教儀式皆需以右手進行,尤其印度地區至今仍認為左手 是骯髒、不潔的——俗稱「用來擦屁股的手」。不過,密宗 (Tantric Buddhism)則認為左撇子象徵著正向與智慧。

敵眾我寡

撇除宗教信念影響,隨著歐洲社會進入工業革命時代,左 撇子受到強烈的社會文化壓力抵制。在「右利世界」中,身為

多數的右利者主宰著世界,工廠內的生產線和機器的操作需要 順暢、一致,代表工具的設計和使用將順應身為多數的右撇 子,左撇子在這時候絕對是不受歡迎的。不只工廠,社會中的 禮儀制度也不遑多讓地排擠左撇子,在餐桌上無法容許有人不 斷地和旁邊的人撞到手肘,就算沒撞到,破壞一致的和諧也是 不雅觀。在學校內更是不容許有人使用左手寫字,許多天生左 利的孩子被迫以強硬、暴力的方式將之「糾正」為右撇子。十 八、十九世紀的英國,被抓到使用左手寫字的人很可能要遭受 體罰,或是左手被綁在椅背,如此一來就不能使用左手,只能 訓練正手。

一直到近代,約二十世紀之後,對左利者的打壓和不公的 對待才趨緩一些。少數工具製造業者漸漸開始生產「方向顛 倒」的工具,如剪刀、學習筷、棒球手套等,供左撇子人士使 開箱左撇子的世界

29

用。想購買這些特殊商品可以拜訪左撇子專用商店,或者在少 數貼心的商家中尋到「寶」。

然而,在日常生活中,左撇子仍屬弱勢的一群,要找到會 提供左撇子專用工具的場所實屬難得。且過去社會文化壓力的 陰影依舊或多或少的存在,使得還是有相當比例的天生的左利 兒童會被長輩勸說,或者強迫改為右撇子(至少在書寫方面是 如此,少數人會要求在餐桌上也得使用右手,其他活動如體育 就比較沒有硬性強求),為的是讓小孩們能夠更好的融合這個 右手主宰的世界。

在右撇子佔多數的社會裡頭,大部分文字的書寫自然就變 成由左至右。可想而知,左撇子們在寫字時就會碰到一堆右撇 子不會面臨的問題,例如:書寫時,握筆的左手壓在紙上除了 看不到前面寫好的字,更悲劇的是免不了蓋上未乾的墨水,或 是流手汗導致字糊掉、被手掌疊印,前功盡棄,必須三番兩次 地塗改。不過,左撇子寫中文作文時卻意外地順暢,因為舊式 的中文書寫模式是由右至左的直式書寫,寫在方格紙上的作文 仍是遵照這樣的格式。是後來西化使得由左至右的橫向書寫成 為主流,甚至成為正式文件的格式,才遇到和西文一樣的問 題。這也令我疑惑,右撇子的古人們在書寫上是否也和現代的 左撇子們遇到同樣的困境?

那麼,左撇子到底要怎麼寫字?確實,在剛開始接觸寫字 這件事的頭幾年裡(幼稚園、小學)是困難、挫折、氣餒的, 不過經過幾年的訓練,每個左撇子終究會習慣這樣的麻煩事, 發展出一套應對方法,例如挑選書寫工具時要下一番功夫,選

30

劉育蓉

擇、測試哪個品牌、怎麼樣的筆速乾、字跡不易糊掉等。除了 書寫的問題,許多工具起初設計時並不會考量到左撇子使用的 問題(除非設計者自己是個左撇子,不過那樣的機率就跟全世 界左撇子的佔比一樣低,只有10%的可能性)。表面上,現代 開始重視個體差異,盡可能的創造友善環境,滿足不同需求的 人,原本以右手便利的工具開始有左手專用,如剪刀,甚至小 孩用的學習筷、一體成形的課桌椅,還有好多開始為左撇子特 製的工具接續出現,但現實依舊不是理想,像學校這樣的場所 很難為了對每個學生友善而特別添購左撇子專用工具,同樣的 問題也會出現在其他工具使用、禮儀規範等情況上。這個右利 世界對左撇子們來說是多麼的麻煩,甚至可以說是「左弊世 界」。

但是,左利者也習慣自己的需求被忽視,甚至沒有意識到 自己的生活過的比右利者來得麻煩許多,維持著麻煩又困擾的 生活而習以為常。「如果設計者忘了考慮左利者是否也能夠使 用這項產品,接下來又沒有發現左利者根本無法使用這產品, 很自然地,這項產品最後還是只適合右利者所用。但這其中有 部分的問題來自左利者本身,他們不僅非常能適應這個右利的 世界,也如同波卓斯基所形容的:『似乎習慣這樣的世界,不 曾表現對左利專用器具的迫切需求。』這當然不表示他們不會 去使用或購買這樣的產品,如果真的買得到的話。」(克里 斯・麥克麥納斯,2002:368)

31

開箱左撇子的世界

左撇子形成的原因眾說紛紜

八月十三日是我那左撇子弟弟的生日,正好也是世界左撇 子日,而我本人也是個左撇子。我們的父母都是右撇子,生下 的三個小孩中有兩個是左撇子,這機率似乎比一般家庭來得 高。根據神經心理學家克里斯・麥克麥納斯(Chris McManus)在實際研究調查的數據,若雙親皆為右利者,生出左利 小孩的機率為9.5%;雙親是一個左利者和一個右利者的話,生 出左利小孩的機率則是19.5%;至於雙親都是左利者的話,生 出的小孩有26.1%的機率是左利者。所以的確,我們家中的左 撇子比例特別得高。

這引出了一個疑問,形成左撇子的原因究竟是什麼?十九 世紀的法國人類學家布洛卡(Pierre Paul Broca)研究發現的 大腦功能分區,為人體的不對稱性,包含偏手性,開啟了醫學 研究的篇章。開始有越來越多的學者朝著這個方向研究,跨足 神經科學、心理學、人類學和醫學,嘗試解答「左撇子的身世 之謎」。是單純的基因遺傳,還是有其他因素控制?是先天, 還是後天的因素影響?

先討論器官的側向性。這是生物演化的機制,當我們要進

行一個動作時,大腦需要發起一連串的連鎖反應,才能使欲動 作的器官運作,所以將不同的控制區域分開管理,形成大腦組 織分區的微架構(microarchitecture),整體運作就會變得更 有效率。不止大腦組織分區,器官側向性也是有效率的動作中 的一環。舉凡有分左右兩側的部位,就有慣用側之分,如最常 見的慣用手、慣用腳,甚至慣用耳、慣用眼,我們會下意識地

32

劉育蓉

率先使用的那一側器官就是所謂的慣用側。而慣用側的形成也 是基於建立生存優勢。在危急情況下,例如跌倒、有東西朝自 己丟過來、回擊等需要快速反應的狀況,擁有其中一側率先反 應,可以加快腦部的處理速度,大大提高自我保護及反擊的能 力。

如何定義慣用手看似簡單明瞭,但依據實驗觀察結果,我 們在面對不同的事物時會有不同的慣用側,用左手或右手寫字 不代表我們就是左撇子或右撇子。許多在幼年時期被父母訓練 成右手寫字的左利者,在其他方面比如吃飯、打球,還是以左 手為主,這是最常見的例子。其他像是擠牙膏、轉瓶蓋、翻書 等這種需要另一隻手輔助的動作就容易被忽視。因此,理查・ 歐非爾德(Richard Charles Oldfield)就整理出一張表格來檢

視工具使用的側向性,稱為愛丁堡慣用手傾向量表(Edinburgh Handedness Inventory, EHI)。這個量表成為日後許多 研究用手傾向的學者通用的判斷標準。

然而,即使有個比較細緻的標準評判,在實行上還是會失 準。當受試者在填寫這個表格時,通常會想像自己如何使用掃 把、開蓋等畫面,但想像不一定是正確的,這些動作時常是無 意識地進行,當我們刻意回想或嘗試模擬動作時不見得符合實 際使用情形。還有,當左、右兩者的參數差不多時,很難判斷 受試者是左撇子或右撇子,甚至是左右開弓(Ambidextrous) 的人。最後一項尤其難判別,真正雙手混用的人必須能夠各種 動作上交替自如,然而有些實驗會將參數差不多的人歸為此

類,或是受試者在填表時就會自己選邊站。總而言之,左利者 不完全以左手做所有事,反之亦然。但我們一般還是以書寫的

33

開箱左撇子的世界

手作為最基本的評判標準(有些人會強調自己只是小時候被父 母糾正,除了寫字以外的事全由左手包辦,因此自己是左撇 子)。

接著談到如何會有左、右撇子的區別,或者說為何左、右 撇子從古至今都維持著1:9的懸殊比例。自古以來,人們就對左 撇子的形成原因有各種推測。有些人認為是先天形成的,即基 因已決定一切,有些人則認為是受到後天因素的影響,造成胎 兒或幼兒在發展過程中成為左撇子。

34

劉育蓉

後天派認為,之所以會成為左撇子,可能是因為媽媽在分

娩過程中的些許差異,使得胎兒左右腦的某些功能互換,進而 形成左撇子。或者是在孕期中的睪丸素分泌較多,影響胎兒成 為左撇子。而學界目前還沒有找到一個明確的答案解釋左撇子 如何形成,或持續以少數存在的確切原因。不過,就目前的研 究結果,從遺傳基因著手研究似乎是正確的方向,也就是說, 多以先天的方向進行研究。

然而,在早期的研究當中,立場不見得公正,有不少對於 左撇子形成原因的推測和理論,是建構在對於左撇子的偏見與 歧視之上。即右撇子才是正常的發展,左撇子的存在是因為基 因變異變得不正常,在胚胎形成或是養育過程中出了什麼差 錯,甚至認為左利可能是種功能缺陷,或是認為左利導致心理

發展不健康的大有人在。幸虧,隨著社會的進步讓不再合宜的 觀念被逐漸拋棄,更多的偏手性和側向性研究不再將左利者和 各式各樣的疾病、障礙掛鉤,而是專注在真正重要的任務:左 撇子為何以少數持續存在於人類社會之中?

瑪莉安.安奈特(Marian Annett)在1972年初次提出「 右側轉換理論」(Right Shift Theory),並在後續的研究成果 中持續說明、補充。同時,她的理論也是目前最具接受度的其 中之一。她認為,大多數的動物慣用側的分佈情形並沒有像人 類這樣高比例的不平衡,所以一定有個原因使得我們的用手傾 向呈現超級右傾。而這個原因很可能就是語言的使用,目前只 有人類發展出複雜語言能力,大腦認知功能的開發讓人類的慣 用側逐漸從均分演化成右傾。而在遺傳基因方面,她則認為人 類帶有某種特定的右側轉換基因,右撇子代表著擁有顯性基

35

開箱左撇子的世界

因,而左撇子可能是沒有將此基因顯現出來,或是不具有這個

基因。然而,基因組合的複雜程度遠超越我們的想像,目前尚 未找到安奈特假設存在的右側轉換基因,且似乎未解釋到左利 者維持少數沒有消失的原因。

左利者之所以沒有因為長期受到右利世界的排斥和打壓而

慢慢在人類演化的過程中逐漸消失,反而維持穩定少數是件值 得探討的事。其實,並非所有社會、文化和國家中的左利者佔 比都是十分之一,就像性別比一樣,左、右利傾向可能因為受 到文化壓迫影響,導致個人透過主動或被動地訓練用手傾向規 循所處社會中之常態,意即「導正」自我(或被導正)去配合 右利世界。基於社會文化壓力,在歐洲大約有10%的兒童是左 撇子,但只有2%的成人是左撇子,顯示許多天生的左利者後天 訓練成為右利者。北美國家較無對左撇子的歧視,因此左撇子 的人數相對世界其他地方來得多一些。 左撇子的生存優勢與光榮

然而,右利世界還是需要一些出其不意的「驚喜」維持整 體社會的競爭壓力。這時,左利者的生存優勢就出現了。現代

社會中不再以打打殺殺的生存模式競爭,不過在一些運動項目 中還是能體現左利的優勢。正因為左利者是少數,所以像是棒 球這種擊球方向會影響對手反應的運動中,左撇子球員反常態 的投球方向能夠將對手殺個措手不及,因此在棒球界中的左撇 子球員比例高達27%。但在高爾夫球界揮桿方向不會影響對

手,展現不出左利的競爭優勢,因此左撇子並沒有較高的比

36

劉育蓉

例,甚至因為特殊球具(左撇子專用)的需求,高爾夫球手中 只有4%是左撇子。

右利世界確實會使得左利者的生存相對困難,即使不再受 舊有的迷信觀念綑綁,還是可能因工具的右利設計使之操作不 易,造成意外傷亡的風險更大。所以左利者需要在面對文化觀

念偏見和日常的生活中展現更強的適應能力,有鑑於此,或許 左撇子更容易成為成功人士的說法並非毫無依據,在成長過程 中的額外歷練和克服困境的能力訓練的確是能或多或少的成為 左撇子通往成功的助力。

撇子相關的事情,都在我的偏執範圍之內。」(大衛・沃

曼,2005:10)同為左撇子的我,這句話非常有共鳴,同時啟 發了我以左撇子的身份進行對左撇子的探究,也期望不論是左 或右撇子的讀者都能夠在本文章中獲得新知。

左、右撇子之間的比例不平衡造成了左撇子在生存上不斷 面臨挑戰,但正因這些差異與歷練,使得左撇子們能夠發展出 更多的韌性和一套獨特的生存之道。因此,左利和右利之間的 區別絕非只有優劣、善惡這樣粗暴的二分法,而是充滿奧妙且 不容忽視的自我特色。

開箱左撇子的世界

37

結語

「我一直對慣用左手這件事,有著莫名的偏執。所有跟左

參考文獻

童一寧(譯)(2006)。神秘左手幫:左撇子的身世之謎(原 作者:David Wolman)。臺北市:早安財經文化。(原著出 版年:2005)

王惟芬(譯)(2005)。左手、右手:探索不對稱的起源(原 作者:Chris McManus)。臺北市:商周出版。(原著出版 年:2002)

陳聖怡(譯)(2022)。左撇子的隱形優勢:看過上萬人腦部 影像的名醫教你將天賦才華發揮到120%的關鍵(原作者:加藤 俊德)。臺北市:如何出版社。(原著出版年:2021)

Goran Belojevi , Dragana Davidovi , Sanja Milenkovi , & Katarina Paunovi (2019). Historical aspects of left-handedness. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo,147(11-12), 782785. DOI: https://doi.org/10.2298/SARH190522095M

理科太太Plus(2020)。左撇子會比你更有錢嗎?【YouTube 影片】。取自 https://www.youtube.com/watch?v=o6z3oixfNY8 (2022年12月09日)

TED-Ed. (2015). Why are some people left-handed? - Daniel M. Abrams [YouTube video]. Available from https://www. youtube.com/watch?v=TGLYcYCm2FM(2022年12月09日)

38

劉育蓉

39 開箱左撇子的世界

小孩子才做選擇?—— 不分系學士班探討 陳珊汝

「早餐到底要吃燻雞蛋餅還是蘿蔔糕?」這是每個早上都

讓我非常頭疼的問題。然而,就如經濟學所說的「人就是不斷 的在做選擇」。身為一名學生,我們總會面臨到「填志願」這 個難題。這次我面對的不再是「要」或是「不要」簡單的二擇

一題目,而是琳琅滿目將近百種的選項。

挑選志願對高中生而言,可說是意義重大的一件事,這項

專屬於他們的成年禮意味著要開始為自己的選擇負責,但現況 通常事與願違。過往的教育制度憑藉考試分發,獨裁地替莘莘

學子定調了大學四年的主修方向。隨著社會風氣的轉變,大眾 開始改變了對於選擇系所的想法。「應該要選校,還是選系」

這類型的爭論至今仍未停息。在過去的年代中,學生選擇系所 的方向多考慮到家庭經濟以及未來發展,而忽略適性發展的重 要性。社會上對於選擇系所的批評不僅限於藉由成績分發而

已,更甚是校園職涯課程安排時間缺乏等,皆是現代人關注的 焦點。

過往的科系型態專注於理論上的研究,針對實作以及未來

職業技能的培養上琢磨甚少,而這也是最為人所詬病的問題。

部分學生在完成大學四年學業後,發現就讀科系並非自己所 愛,想要轉換跑道,卻由於求學期間並無擁有跨領域的經驗, 因而可能需要花費大量的時間成本,重新學習新的技能。這類

陳珊汝

40

型的例子並非個案,而是流竄於社會間的常態。時代潮流的改 變,使得現代人必須集多樣技能於一身,過往強調專精於一項 專業的想法也將被揚棄。不分系學士班的概念因應這樣子的潮 流而生,它或許是一種治癒前述問題的仙丹,也可能只是暫時 減緩病症的安慰劑。

全球化如何影響大學制度的轉型

圖一 選填志願示意圖,圖源自Unsplash (https://unsplash.com/s/photos/choice) 小孩子才做選擇?-不分系學士班探討

Michael Gibbons(1994)提出了知識生產的兩種模式, 來解釋當代大學在全球化變遷下的變革(引自薛雅慈,2013) 。現代大學制度比起過往最大的轉變在於主導權不再完全由學 者所掌控。現今,財團、宗教團體抑或是政治人物皆有可能成 為一所大學的領導者。在Gibbons的理論中,全球化知識生產 的第一種類型為「文化集中性的知識」。此類型遵循嚴密的學 科劃分,過去傳統大學的科系劃分便是採行此方式。

41

而另一種知識生產的類型是「社會分配型的知識」,其內

涵與前一類型大相逕庭,社會分配型的知識強調以下特性:非 傳統的、應用性的、異質性的、非階層性的、暫時性的、特殊 性的知識。從前一種方式過渡到此方式,能夠發現到歷經全球 化後,知識從「不變」、「永恆」的代名詞順應時代潮流的變 化,轉換至「快速」、「多元」、「彈性」。Gibbons在此理 論中,更特別強調新類型知識產出的傳遞媒介將移轉到資訊科 技以及通訊網路作為輔助。

根據Gibbons理論的基礎,也延伸了許多不同的教育理 論,而「實作本位的知識」則是其中與不分系理念較有關連的 理論。該理論強調將課程與職場的實務結合,不再一味地鑽研 理論的內涵,而是側重將理論應用於現實生活中,使得課程的 內容包括工具的應用及職場實務的進行等。從「文化集中性的 知識」到「社會分配型的知識」也透露出大學應意識到傳統的 教學方式已無法負荷時代變動的速度。面臨全球化的威脅,單 一專業已無法應付時代的變遷,跨領域的學習應成為現今教學 方向的主流。這樣子的危機意識也讓跨領域課程開始出現在大 學,例如:通識課程。通識課程的成功也讓跨領域學習的範圍 逐漸擴大,擴及大學跨領域系所的建立,也就是本文所探討的 不分系制度。 國外的不分系制度實行

42

以外國的經驗來說,最經典的不分系案例國家是美國。美 國將其大學教育定義為「通才教育」(General Education),

陳珊汝

大學對於該國的定義而言並非等待就業的「職業培訓所」,美

國將大學教育視為培育具有人文自由涵養的現代公民,意即「 先成為人,再成為專家」(鄒川雄,2006)。美國已在不分系 的培養上耕耘多年,該制度的進行方式是不替大一的新生刻意 分配系所,而是依據自己的喜好安排課程,更鼓勵學生選修跨 領域通識課程。在這一年徹底的探索後,在大二才開始將學生 分流至單一系所。這樣子的模式也逐漸受到其他國家效仿,而 臺灣近期推行的全校不分系學士學程的概念也與美國的模式相 當類似。

不分系的理念不僅限於西方國家,許多亞洲國家也為了因 應時代的變革,開始將這套不分系的制度帶進各大學。以鄰近 的日本為例,東京大學的課程設計便採用了相近於不分系的概 念。東京大學為其學制分成了兩個區段,分別為初級部以及高 級部。初級部的學生範圍在大一及大二的學生,課程以該科系

小孩子才做選擇?-不分系學士班探討

43

圖二 日本東京大學,圖源自維基百科(https://reurl.cc/WqyXN9)

的基礎課程為主,而至大三大四生的高級部時,校方鼓勵學生 除了本科的課業之外,更能朝向跨領域及國際化的方向學習。 因此,在高級部的課程設計上,增添了多項的跨領域實作課 程,例如文學院的跨領域進階課程包括地理與空間設計、科學 技術研究以及環境科學等。

韓國延世大學的聯合國際學院(Yonsei University Underwood International College ,UIC)不同於其他學院,以英語 作為主要的授課語言。在課程設計上除了本科系原先規畫的課 程之外,更開設了「共同課程」。延世大學認為共同課程的必 要性在於這些課程所教授的內容都是該階段的大學生不論科系 皆須共同具備的能力,包括批判思考、科學素養、研究方法及 定量設計及寫作強化等。這類型共同課程的設計也與美國通才 教育的理念相符合。

圖三 韓國延世大學,圖源自GINSKOREABROAD

(https://www.ginskoreabroad.com/university/yonseiuniversity)

44

陳珊汝

由以上例證可知,不分系制度早已在世界各國間開枝散

葉,各大學需要透過這樣的改變以因應全球化浪潮後知識學習 的變化。即便從東京大學和延世大學的例子可以發現和美國大 學相比,這兩間大學仍無法完全做到讓全校大一不分系。但藉 由跨領域課程的設計,讓學生不再陷入過去單一學系知識培養 的窠臼,可將視野放的更寬、更廣。

國內的不分系制度實行

元智大學的管理學院不分系學士班是臺灣不分系學制的濫 觴,從此後開始不分系學制在各大學遍地開花。事實上教育部 早在1988年開始著手討論大學不分系的概念,也在1994年《大 學法》的修正草案中,進一步將大學學制調整為「學系、學程 雙軌制」,而政大也在1998年成立以「學程」的方式成立傳播 學院大一大二不分系(陳秀槐,2011)。

在開頭提到元智大學的管理學院不分系學士班,其標榜 以「主修」替代「系所」的方式,使學生有更多元的學習方

式。該學士班一屆的招生人數大約410人,其中分發方式以個 人申請為大宗。不同於他校的管理學院系所分配,元智大學管 理學院在大學部的系所分配只有學士班一個系所,而我們常見 到的企管系、財金系、會計系等學系則歸屬於不分系學士班的 學群。該系大一的學生被安排選修管理學院共同科目,並在這 之中探索自己喜好的學群,大二時才被分流至各主修科目,若 在學習期間需要轉換主修科目,也是被允許的。這樣子不分系 制度的規畫,幫助學生在高中銜接大學的期間不用急著要在短 小孩子才做選擇?-不分系學士班探討

45

時間內藉由分數及外界評價選擇未來的主修方向,即便發覺探 索的科系並非自己所愛,想要選擇轉系,但與此同時這也是一 個探索自己渴望科系的過程。

圖四 元智大學,圖源自元智大學官網

(https://www.yzu.edu.tw/alumni/index.php/tw/2016-01-03-17-25-18/864-20220930)

不分系學制的形式多樣,除了以學院作為不分系的範圍之

外,臺灣目前也有以校作為不分系的範圍,例如:成功大學全 校不分系、清華大學清華學院學士班等。成功大學全校不分系 的招生人數相對於元智大學來說少了許多,每一年級招收14

位,分發管道成就以學測個人申請為大宗。成功大學與清華大 學的不分系制度類似,皆是在大一進入校園後不幫學生分配特 定系所,學生可以在這一年內至特定系所探索課程,並在大二 將學生分流至各選擇系所。成功大學不分系學士班更加強調學 生在跨域探索的成果,因此每學年皆有跨領域問題導向的專 題,培養學生撰寫及解決問題的能力。

46

陳珊汝

然而,這樣看似符合優質教育內涵的學習型態,但也曾有

大學宣告其試驗失敗,決議讓不分系學制在該校退場。這不禁 讓人開始質疑,當初擎畫不分系學制的藍圖是否過於理想,抑 或是大學對於制度的配套措施不足?因此,在下一部分將針對 中央大學學士班的學生做問卷調查,蒐集其對於所屬不分系學 士班的意見及看法。

學士班的學生們怎麼看?

國立中央大學自民國97學年度開設該校第一個不分系學士 班–理學院學士班,而後也陸續在其他院所開設工學院學士班、 資電學院學士班、地科學院學士班以及筆者所就讀的文學院學 士班。這五所不同的不分系學士班對於分流方式的制定以及課

程規劃就如同上述所提及的皆不盡相同,因此這讓我開始思考 究竟原先學士班的規畫以及過去教育學者們對於不分系學制的 理想,是否有確實執行並實際幫助學生發展?除此之外,相異 學習型態的不分系學制是否能夠殊途同歸,達到當初所設想的 效果?

本部分針對了中央大學各不分系學士班學生進行「不分系 學士班的滿意度問卷調查」,問卷題目涵蓋了學生當初選擇學 士班的動機、學士班的規劃是否幫助學生探索未來主修、學士 班的制度規劃、跨領域的教學方式是否幫助學生學習以及對於 學士班的建言等。問卷共發放56份,文學院學士班學生填寫20 份、資電學院學士班15份、工學院學士班13份、理學院學士班 5份以及地科學院學士班3份。

小孩子才做選擇?-不分系學士班探討

47

問卷的結果好似無情的給提倡不分系制度的教育學者賞了

一個大大的巴掌,藉由學生的回答可以發現不分系學士班帶給 他們的學習效果似乎沒有教育學者們當初設想的那麼美好,甚 至許多未曾想過的問題漸漸浮現在學生們的學習過程中。

圖五 問卷調查:當初為什麼會選擇不分系學士班就讀?

以本次調查學生的背景來說,選擇不分系學士班的動機以 「分數剛好達到」及「喜歡跨領域學習模式」兩者為最大宗。

依照這樣的分布可以試著猜想學生們在高中時期可能沒有足夠 的探索空間,抑或是高中的學習過程較專注在考試,忽略了讓 學生了解自我的時間,即便有在課綱內增設生涯探索課程,但

時數過少也導致效果不彰。因此,藉由上述可能性可以推斷學 士班學生的訴求會是以「跨領域探索學習」為最主要的方向。

48

陳珊汝

問卷調查:你是否認為學士班的規劃比起高中有幫助你探索未來主修方向?

調查的結果很顯然的也符合了前段的推論,有將近八成的 調查學生認為學士班的規畫使他們在比起高中時更了解自己未 來的學習方向。而剩餘兩成的學生指出目前的規畫不符合他們 期待的原因主要有以下幾項,包括:課程規劃不明確、分流問 題以及需求缺乏等。以課程規劃來說,有學生認為目前課程的 跨領域僅侷限在提供不同科系的課程,這樣子的模式對他們來 說幫助不大。相較選課的範圍廣泛與否,他們更加焦慮的是必 須在系所規定分流的時限前盡快決定自己未來的主修領域,而 這樣的情形又以理工學院的學士班較為頻繁出現。分流制度為 這些學生帶來的緊張感不僅止於此,此制度的矛盾同時也是阻 礙學生學習的一大絆腳石之一。舉例來說,有些系所的分流並 非以年級來劃分,而是以課程作為劃分依據,這便產生了非常 矛盾的情形。假設這類型需要作為分流依據的課程在大一階段 開設,學生等於失去了選擇、探索的機會,僅能憑藉學長姐的

小孩子才做選擇?-不分系學士班探討

49

圖六

心得以及該課程過去的評價作為選修的依據。這樣的情形有點 趕鴨子上架式的試圖引導學生應該選擇哪些課程,而扼殺了學 生原本應有的權利以及不分系制度實施的內涵。

圖七 問卷調查:

以制度面來說,你是否滿意所屬學士班目前的規劃?

這項問卷中最能指向教育學者與學生之間想像落差的證據 就是「以制度面來說,學生對於學士班實際執行的看法」。即 便在前幾項的調查中,仍有學生持有反面意見,但正面回饋大 多大於負面意見。然而,在這項指標中,有將近六成的調查學 生不滿意現行學士班的執行制度,而對其批評的角度也不僅止 於單一個方向。首先是學士班的定位問題,學士班學生修課的 模式出了系上開設的課程之外,為了跨領域探索學生大多需要 至所屬院所的其他科系修課。有些學生指出學士班的學生經常 遭遇的困境是所屬學院的其他科系仍就是以該系所學生作為第 一順位,學士班學生無法同等取得優先順位,導致其可能無法 順利選修該領域課程。然而又為了滿足學士班本身的修業規 定,又不得不選擇一些與自身領域、畢業專長學分完全無關的

50

陳珊汝

課。這類型的慘況讓學士班學生認為他們自己矮人一截,彷彿 是該院所的「二等公民」。

圖八 問卷調查: 你認為跨領域的教育模式是否有幫助你學習,抑或是造成更大的壓力?

問卷的最後題目回歸到不分系學士班的核心創辦概念「跨 領域的教育模式是否真的有幫助學生學習?」高達八成的回答 者認為目前學士班的課程安排的確能幫助他們進行跨領域的探 索。舉例來說,學生提及跨領域的學習可以在修習課程的同時 接觸到類似或其他專業學科的領域,探索幅度較大。此外,以 資電學院的學習歷程而言,該院所屬科系學習領域本是一個系 所,但由於專業化的關係而被迫分開。不分系的學習型態讓該 院所的學生能夠自由探索該領域。

然而,剩餘兩成的學生也指出跨領域學習和現實職涯環境 的衝突。即便不分系學士班的最大優勢是選課自由,但若有繼 續攻讀碩士的計畫,還是必須選擇一個領域作為主要修讀目 標。在課程安排上,有些回答者認為不該刻意把與系所關聯度 比較不大的跨領域課程設定為必修,即便設計課程的立基點是

小孩子才做選擇?-不分系學士班探討

51

好的,但因為和本科系專業交集較小,學生需要花費更多時間 去準備跨領域的知識。時常發生的情形是學生在該跨領域課程 和本科系課程的學習間無法達成平衡,同學常為了顧及本科系 的課程,而變得在跨領域課程投入較低,這樣子的課程設計反 而和原先的理想背道而馳。

總結問卷的結果,學生們大多是因為對於跨領域的學習方 式或是考試分數剛好達到因此選擇不分系學士班。學士班跨領 域的教育模式也確實幫助大多數的同學學習,也讓他們比起在 高中階段有更多時間、空間探索未來主修的方向。然而,中央 大學不分系學士班面臨比較大的困境是制度面規劃不太符合學 生的學習現狀。包括:不分系學士班的學生在選課並無優先順 位、選擇領域的時間過早以及基礎知識不夠穩固等問題,要如

何解決困境對於不分系學士班來說的確是刻不容緩的。

美夢的破滅?–如何解決現行的問題

問卷調查的結果似乎給當初擘劃不分系教育制度的學者賞 了一記大大的耳光,分析了學生對於該制度的批評,不分系教 育制度會因此跌落神壇嗎?我認為不然。

觀察學生在調查問卷的回饋可以注意到,中央大學不分系 學士班許多政策的規劃其實是沒有違背不分系教育制度的初

衷,例如:學生能夠有機會到不同系所修課,而不受學分壓力 的阻撓。在跨領域的學習過程中許多學生也有留意到知識之間 的既便被劃分不同課程,但觀念其實是相通的,也能夠幫助他 們更全面的組織該領域的知識體系。然而,許多制度面規定的

52

陳珊汝

不完全,時常淹沒了不分系教育制度的優勢,而以下將針對學 生們對於不分系學士班的批評,試著提出解方。

「選課困境」是在不分系滿意度問卷中,出現頻率最頻繁 的問題。部分院所的學士班學生認為他們並沒有取得該院所其 餘科系的課程分發的優先順位,導致他們只能退而求其次選擇 他們相較興致缺缺的課程。除此之外,課程的提供相對於其餘 科系的缺乏,同時也是讓同學們非常頭痛的狀況。尤其,若是 該課程為領域內相當重要的基礎課程,失去了學習的機會,便 容易導致在未來的銜接課程上有困難。針對這樣子的問題,我 認為唯一的解方是好好地和系所的老師討論這類型不便的選課 狀態。學生們的學習成效也是師長們相當關心的重點。適度的 向師長提出學習上的困境,才足以讓不分系教育制度導向一個 良性的循環。

除了選課的困境之外,「跨領域資源的缺乏及質疑」也是 回答者大量反映的問題。許多學生認為目前中央大學不分系學 士班針對「跨領域」大多侷限於能夠在所屬學院跨系所的修 課,僅有工學院學士班提供社會參與學程。而該學程也如上段 提及,許多回答者認為將其設為必修課程,讓他們無法好好分 配時間在課業、社會參與的研究上,導致實際的參與度、成效 都不是很好,這或許也不是當初規畫該課程的初衷。針對這項 問題,我認為學生、系所都能做出相對應的行動來改善這樣的 狀況。以學生面來說,除了適度的向系所教師提出想法之外, 也可以善用學校的密碼卡制度。在選課之前就事先規劃好可能 選修的跨院系課程,並與該課程授課教師聯絡,說明自己的修 課動機,大多是有極大機率可以選修到自己想要探索的課程。 小孩子才做選擇?-不分系學士班探討

53

即便學校有提供這樣子的制度,但我覺得在系所方面,仍應該 積極提供更多跨學院的課程探索機會。由於有些課程會有人數 限制,授課教師也會因此不發放密碼卡,導致學生失去了一個 探索的機會。系所能夠執行較為實際的行動,是積極調查學生 對於跨學院課程的許願清單,再試著與大多數學生喜歡課程的 授課系所討論是否能夠合開課程。雙方積極地為彼此的權益發 聲,才是能夠處理這個問題比較有效的方式。

最後一個學生們提到的問題,同時也是不分系教育制度常 見的困境就是「學無專精的質疑」。學生們在問卷中提到,由 於前述提到的選課問題,導致他們無法順利選修到原先計畫的 課程,而該課程可能是該領域內重要的銜接課程,導致學生們 的基礎打得不夠穩。再者,有些學生耗費太多時間在探索領域

上,使得他們到最後很多領域都只摸到皮毛而已,也讓他們失 去了完整學習領域內進階課程的機會。這些看似血淋淋的例 子,我認為就是不分系教育制度的一體兩面。不分系教育制度 提供學生更多的空間去探索自己喜歡的領域,但這並不表示學 生只需要一昧的探索。學生最終仍需要好好專精在一到多個技 術上,這便是不分系制度留給學生最大的課後作業,如何好好 安排好自己的時間與精進自己的技術,並替自己尋找資源,都 是能夠解決學無專精學生能靠一己之力解決的部分。若學生仍 在探索中卡關,中央大學推行的導師制度也是解決這項困境的 好辦法。透過和導師的對談,教師可以理解學生在探索過程遇 到了哪些的困難,也能適時向系所提出學生的建議。而學生也 可以藉由晤談獲得撇除自己之外的看法,此外導師的經驗相較 學生豐富,也能提出更有遠見的想法提供學生參考。 陳珊汝

54

結論

「小孩子才做選擇」這句話是近期在網路上風行的一句 話,不分系學士班的教育制度看似是沒有選擇的選擇,但真的 是如此嗎?自全球化以來社會的結構開始轉變,不分系教育型 態如雨後春筍般增加。跨領域的學習型態開始幫助學習者適應 這個多變的世界,同時也解決過往單一科系可能造成興趣不合 又難以轉換跑道的問題。

即便在近年來有許多大學提出停招不分系學程,加上調查 問卷中學生對於不分系學士班的質疑,但我們真的可以說「不 分系教育制度的美夢」破滅了嗎? 我對於這個問題的看法依然 保持否定。藉由中央大學各院所學士班的經驗來看,不分系教 育遇到的選課困難、學無專精等問題,事實上是可以透過學生 與師長之間更緊密的溝通與輔導來解決。良好的師生溝通關係 以及學生對於學習的積極度還是不分系這個教育制度延續的王 道。若這兩個元素缺乏,教師方仍不清楚要如何解決學生在學 習過程中遇到的問題,同樣的缺少了導師的指導,學生也可能 面臨苦無方向的情形。因此,兩方互助才能夠讓不分系的教育 制度生生不息。

「不分系確實是沒有選擇的選擇嗎?」我認為正是因為社 會上有太多選擇,因此挑選學士班的這個「選擇」才更是重

要。選擇給予自己更多的探索空間及培養跨領域學習的機會, 才是這個看似沒有選擇的選擇背後更重要的意涵。

小孩子才做選擇?-不分系學士班探討

55

參考文獻

王家通(2005),我國與日本、韓國之大學入學制度比較研 究,教育學刊

王秀槐、丁艾竹、蘇愛嵐(2011),跨越科系的藩籬:我國研 究型大學實施前段不分系模式分析與個案大學實施策略之探 討,教育科學研究期刊

邱羣倫(2011),社會認知生涯興趣模式運用在不分系學生的 生涯諮商,諮商與輔導

張源泉(2012),德國高等教育治理之改革動向,教育研究集

張源泉(2017),走出象牙塔—以德國雙元制高等教育為例, 教育實踐與研究

張瑞雄(2006),大一不分系?,師友月刊

薛雅慈(2013),臺灣高等教育各學門實施前段不分系課程的 知識理念探討-全球化知識生產模式轉變之分析,課程與教學 季刊

鄒川雄(2006),一流大學的迷思?-從美國大學自由教育精

神檢討台灣高教之改革方向,教育與社會研究

56

刊

陳珊汝

57

小孩子才做選擇?-不分系學士班探討

你了解自己嗎?測測MBTI吧! 楊予茵

「我們一生的特權,就是成為真正的自己。」- 榮格

「你喜歡做心理測驗嗎?」坊間各式各樣的心理測驗,提供 我們趣味性的遊戲體驗,在同儕之間掀起討論,引發彼此的共 鳴。然而,除了單純的娛樂效果外,究竟什麼原因使心理測驗 遊戲蔚為風潮?看似僅為茶餘飯後談論話題的心理測驗遊戲, 卻在本質上揭示了自我覺察的渴望:當我們在玩心理測驗時, 總是對背後的答案產生好奇,是因為我們想知道自己的性格以 及想法。

在社會化的過程中,來自外界的種種刺激,使我們被社會 存有的既定價值觀影響,迫使我們壓抑本質以符合社會的期待 模板,刻意為之的外在行為會消耗身心的力量,但並不會使原 有的性格改變。在此情況下,若我們可以運用十六型性格評

量,透過回答評量問題,自我覺察,重視自己的人格特質,將 本質性格發展完全,相信能夠在不壓抑性格的舒適狀態下,發 揮性格中的強項。除此之外,評量也可以使我們了解世界上存 在的性格差異,進而能包容他人的思考模式。

然而,性格評量作為自省評量,主要功能還是自我覺察。 因此,若每個人都能了解自己的性格,發揮性格長處,圓潤性 格的不足之處,人與人之間也更互相體諒,更加多元共榮。

58

楊予茵

MBTI 歷史

邁爾斯—布里格斯性格分類指標(Myers-Briggs Type Indicator),又稱作MBTI,由凱瑟琳‧布里格斯(Katharine Cook Briggs, 1875–1968),透過觀察女兒伊莎貝爾‧邁爾斯 (Isabel Briggs Myers, 1897–1980)嬰幼兒時期至成年時期的 人格塑造過程而發想出人格分類問卷。布里格斯與瑞士心理學 家榮格(Carl Gustav Jung, 1875–1961)通信,引用榮格於

1921年所出版的《心理類型》的八種人格類型,初步建構了她 的分類指標。後來,邁爾斯基於幫助他人找到最合適工作的動 機,一步步構成今日的MBTI。

由於布里格斯和邁爾斯這對母女並非心理學家,導致這份 評量一直以來遭受心理學界評價其信度和效度不佳,榮格並未 為其背書,在臨床上亦無法使用,但這並不表示該評量毫無用 處。相較於臨床上使用的評量,MBTI可以迅速且直接地給予「 我是個怎麼樣的人」的歸屬感。MBTI在性格描述上,以中性偏 正面的口吻,無條件接納每個人格的缺點,肯定其優點,發揮 正面的影響力。

而MBTI之所以稱為評量而非測驗,是因為性格並無優劣之 分,只有最合適我們自身的性格,我們做測驗的目的是為了解 天賦和盲點,而非定義自己或他人的人格類型,也不應貼上「 因為我就是這樣的人」的標籤,而合理化自己的行為和思考邏 輯。

小孩子才做選擇?-不分系學士班探討 你了解自己嗎?測測MBTI吧!

59

MBTI的維度與子維度(Facet)

MBTI有兩階段式評量,第一階段為MBTI Form Q,僅分析

總體傾向,由四位字母組成,每位代表一個類別(維度),在 兩個字母中擇一放置,能代表個人特質的代表詞彙(取英文字 首為縮寫,粗體字):

1. 能量功能:內向–外向(Introversion–Extroversion)

2. 感知功能:實感–直覺(Sensing–Intuition)

3. 判斷功能:思考–情感(Thinking–Feeling)

4. 反應功能:判斷–感知(Judging–Perceiving)

MBTI十六型人格類型圖,圖片來源:工科大鼠Ph.D.

(https://www.youtube.com/watch?v=q_afhCoAWJA)

60

以此產出受試者之十六型人格類型(24 =16),如下圖。

楊予茵

隨著MBTI評量被大眾所熟知,免費評量也如雨後春筍般湧

現,賦予自我覺察的機會。然而,線上免費的評量通常只有顯 示總體傾向結果,也就是僅告知受試者的人格類型,並無更進 一步的分析。由於人的性格特質並無兩極之分,因此各總體偏 好中,也有可能會出現與之截然不同的結果(非典型偏好)。 事實上,,有百分之八十的人都在某些子維度上出現非典型的 偏好,而這也能夠解釋,為何人在遭受壓力下,會出現與自身 性格完全不符合的思考和行為模式。

而第二階段為MBTI

Form M,除產出十六型人格類型外, 更進一步納入子維度。所謂子維度,是指性格傾向中的某個

面,相對於總體傾向僅概略的敘述整體偏好,子維度能更深入 的反映該偏好中的細項,也能使我們更加了解性格中的細節。

我們可以將總體傾向想像成一顆鑽石,而子維度則為鑽石的切 面。

內向(I)或外向(E)–關注及獲取的能量功能

提及外向,會聯想到「善於交際」、「活潑」等形容詞; 提及內向,則會聯想到「不擅交際」、「沉悶」等形容詞。然

而,由於詞彙與日常用語過於相近,僅用上述或相似的形容詞 描述該特質,意義會有所失真且狹隘。兩者於該評量中的分類 標準,是由獲得能量的來源以及關注的焦點區分,即外向的人 較關注於外在世界、認同外在世界賦予的定義,藉由人際的交 流獲得能量,根據外界的需求和期待,遵循純然的客觀條件行 動。若在特殊情況下可能會因表現過於正常,與內在世界脫

61 你了解自己嗎?測測MBTI吧!

節,或因受外界期待影響,情緒變得較不穩定以致於失去沉著

及冷靜。內向的人則較重視內心世界,獨特的價值觀離凌駕於 外界的期待,外在定義並無太大的影響力,但若過度關注自

我,忽略外界,則可能表現過度自我中心。

內向和外向又分為五個子維度,第一項是總體心智能量取

向,其餘四項是在不同的範疇的具體行為表現:

(1) 主動提出–被動接受(Initiating–Receiving)

為在社交場合的總體能量傾向,給他人的第一印象為 主動認識他人,或被動等待他人認識。

(2) 善於表達–內斂(Expressive–Contained)

為表達的方式,是透過豐富的語言和肢體表達,或克 制自身的言語和非言語的表達。

(3) 合群–親密(Gregarious–Intimate)

為社交上與他人接觸的傾向,是喜愛認識很多人,或 喜歡接觸較少的人但建立深厚的關係。

(4) 活躍–自省(Active–Reflective)

為認識外界的傾向,包括人、事、物的取向,是傾向 主動接觸和認識,或偏好先觀察。

(5) 熱情–沉靜(Enthusiastic–Quiet)

為熱情的外顯程度,是透過言語和非語言將熱情傳遞 出去,或將熱情克制於心中。

62

楊予茵

實感(S)或直覺(N)–處理資訊及認識世界的感知功能

提及「實感」,即實際感覺,似乎較「合乎常理」也較「 現實」。當提及「直覺」,總會聯想到「不符合現實」和「與 現實脫節」,雖給人不切實際的印象,但在日常,我們或多或 少也有運用直覺的經驗,在某些情況下,甚至可以逃離危險。

兩者之間的差異在於,傾向以直覺處理資訊的人,重視內在對 世界的認知和感覺,認為無意識的偏好和價值觀,可以勝過物 質世界形塑的價值,因而不願犧牲內在世界,換取感覺或感官 現實,但有時會因過度壓抑,仍對世俗有斷斷續續的渴望。傾 向以實感處理資訊的人熟悉外在過程的感知,對外部世界擁有 較快的反應力及適應力。藉由五官獲取信息和注意感官事實, 較專注當下,能根據不同場合選擇表現得體的形象和裝扮,但

其享受物質帶來的樂趣,稍有不慎容易墮落成享樂主義者。

實感或直覺的傾向,可以視為整合資訊的過程,分為五個 細項:

(1) 具體–抽象(Concrete–Abstract)

為吸引注意力的資訊,是細節或實體的資訊,或理 論、抽象的資訊。

(2) 現實–抽象(Realistic–Imaginative)

為理解資訊的方式和對資訊提出的疑問,是以真實情 況理解資訊的含意,或以聯想方式尋找與資訊相關的 聯想。

你了解自己嗎?測測MBTI吧!

63

(3) 實際–概念(Practical–Conceptual)

為轉化資訊的方式和試圖回應資訊的疑問,是以邏輯 推論的方式,或以聯想方式。

(4) 體驗–理論(Experiential–Theoretical)

為轉化資訊後的回答,是以實質和現實,或理論和概 念。

(5) 傳統–原創(Traditional–Original)

為認知後分享和紀錄的方法,是以經驗、例子或一般 性語言,或以創新、抽象概念和理論化。

思考(T)或情感(F)- 邏輯和決定的判斷功能

當提及某人經由思考而做出決定,大眾會認為此人是「有 邏輯的」;當提及某人是以感受做出決定,則會認為此人是「 沒有邏輯」、「情緒化的」。

雖然兩者在做決定的模式上,所展現出的行為可能與上述 的形容詞有一定程度的關聯,然而,性格評量並非以行為判斷 來分析性格,而是在探索內在的心智功能。所謂的「符合邏 輯」,可以經由兩種不同的方式分析,並不是以外在行為作為 唯一標準。以「思考」為邏輯的人,有一套適用於所有人的模 板,通常有較客觀的判斷標準,但當執著於找尋純粹的標準 時,會有徹底關閉自身情感的傾向;以「感受」為邏輯的人, 相對圓融,關注於自己的所作所為對他人的影響,考慮人的差 異與特殊情況,進而調整判斷標準,在外界看來,或許由於判

64

楊予茵

斷標準因人而異,容易被貼上情緒化的標籤,然而不管以何種

方式為判斷,都是有著自身的一套邏輯標準。

思考或情感的傾向,可以視為判斷的過程,共五個細項:

(1) 邏輯–同感(Logical–Empathetic)

為做決定時的心理原則,是以客觀對錯為條件,或以 人性化,考慮對他人的影響和價值觀為條件。

(2) 合理–合情(Reasonable–Compassionate)

為實踐決定時的行為原則,是以合乎邏輯為方式,或 以合乎情感為方式。

(3) 質詢–隨和(Questioning–Accommodating)

為面對異議的行為,是提出疑問,或是嘗試接受和理 解他人立場。

(4) 批評–包容(Experiential–Accepting)

為對異議的處理結論,是堅持己見,說服他人接受意 見,或選擇包容他人意見,即使認為自身的看法是正 確的。

(5) 強硬–溫和(Tough–Tender)

執行決定後的追蹤模式,是以批評和修正的意見反 饋,或以鼓勵、協作和幫助給予反饋。

你了解自己嗎?測測MBTI吧!

65

判斷(J)或感知(P)- 生活和計畫的反應功能

當提及某人偏好以判斷做計畫,大眾可以透過其外在表現 的行為,認為此人「井井有條的」、「是時間的主人」;當提 及某人偏好以感知做出計畫,則會認為此人是「散漫的」、「 愛遲到的」。兩種偏好所表現出的行為,確實給人的觀感如

此,然而,不能完全以外在行為概括其性格。兩者間最大的差 異是在於雙方對自由的定義不相同,也各自追求不同的自由。

偏好以判斷做計畫的人,主要追求「內在的自由」,他們傾向 於控制外界的情況,以確保自己的內在是自由的。他們將事情 安排妥當,用以安排空閒時間,為了達到目的,傾向於填寫行

事曆、時間表、計畫表等。相反地,偏好以感知做計畫的人則 較追求「外在的自由」,他們傾向於隨時隨地吸收新的訊息,

以此能隨機應變。但俗話說,要自由之前要先自律,在達到外 在自由前,他們需要有匹配此種偏好的能力,才能避免被時間 追著跑,特別是在現今任何事情都有一個截至日期,若一昧的 追求外在自由,而沒有相應的解決能力,可能會對他人造成行 程進度的麻煩,而自身也可能陷入事情永遠無法準時完成的困 擾之中。

判斷或認知傾向,可以視為對於規畫外界的偏好和生活的 方式,共分為五個細項:

(1) 有系統–隨意的(Systematic–Casual)

為生活上的總體規畫風格,是喜歡井井有條,或喜歡 隨機應變。

66

楊予茵

(2) 有計畫–開放的(Planful–Open-ended)

以年為單位,為長期規劃的制定傾向,包括年度計 畫,是有明確的時間規劃,或以大方向大略計畫。

(3) 提早啟動–壓力催動

(Early Starting–Pressure-prompted)

以月或季為單位,為短期計畫的制定傾向,包括月計 畫和專案計畫,是嚴謹計畫和提早完成,或藉由臨近

期限時的壓力激發工作效率。

(4) 有秩序–即興的(Scheduled–Spontaneous)

以天為單位,為日程安排的規畫傾向,是每日按表操 課,或不拘泥於時間表而能隨時調整。

(5) 有方法–突發的(Methodical–Emergent)

以小時為單位,對某一件事物的工作模式,是根據既 定流程,或以不同方式。

MBTI以四個字母分析每個類型於能量功能、認知功能、判 斷功能和反應功能的特質,但僅於第一個字母討論該人格類型 的整體為外向或內向,而忽略了認知功能、判斷功能及反應功 能實際上也有內或外傾向的差別。

前面提及,MBTI的產出過程中,運用了榮格的思想,雖僅 透過書信方式與榮格聯絡,但我們依舊可以從榮格的思想中, 推敲出MBTI的建立架構,那以下就來介紹榮格八種人格類型。

你了解自己嗎?測測MBTI吧!

67

榮格八種人格類型

MBTI以四個字母分析每個類型於能量功能、認知功能、判 斷功能和反應功能的特質,但僅於第一個字母討論該人格類型 的整體為外向或內向,而忽略了認知功能、判斷功能及反應功 能實際上也有內或外傾向的差別。

MBTI中運用了榮格於1921年出版的《心理類型》,然而榮 格的性格傾向中並無將判斷和感知納入維度中,該維度的出現

為伊莎貝爾‧邁爾斯基於設計一個自我覺察性格偏好的生活工 具而增加。在榮格的書中,描述人類的兩種認知功能,分別是 獲取信息功能和判斷事物的功能(可對照MBTI中的反應功能指 標,感知和判斷)。

榮格認為的各功能間,需達到平衡,才能成就完整的人 格,因此功能需兩兩成對,共八種功能四組功能對:

獲取信息功能(P):

(1) 內向感覺–外向直覺

(Sensing introversion–Intuition extroversion)

(2) 內向直覺–外向感覺

(Intuition introversion–Sensing extroversion)

判斷事物功能(J):

(1) 內向情感–外向思維

(Feeling introversion–Thinking extroversion)

(2) 內向思維–外向情感

(Thinking introversion–Feeling extrover sion)

68

楊予茵

榮格的性格傾向,指我們在心智功能的運用上有先後偏

好,認為所有人都具備以上的功能,只是在成長過程中形成偏 好,任何人可以使用八種功能,但最擅長使用前四種功能,而 四種功能隨著年紀的增長而發展成熟,分別是:

1. 主導功能(Dominant)

主導功能是每個人格最擅長使用且最依賴的功能,榮格認 為開發與生俱來的偏好,是一個完整人格發展的必經之路。它 定義了需求和慾望,每個人格需要藉由主導功能達成這些目 標,以獲得滿足感,然而若任其不受限制的發展,則會產生過 度使用的問題,導致該人格發展不健全。在主導功能發揮良好 且取得好結果的情況下,我們會覺得自身正處於自我實現的狀 態,相反的,若人格無法正常使用主導功能,並且產生負面結 果的情況下,則會出現認知失調及負面情緒。

2. 輔導功能(Auxiliary)

主導功能與輔導功能造就人格百分之九十的性格,也是天 賦和核心的所在。其維持與主導功能之間的平衡,即認知與判 斷;取向的平衡,即外向與內向,以防止人格過度使用主導功 能。若無法良好的平衡發展,人格的認知將會不健全。

3. 第三功能(Tertiary)

第三功能是造成人格類型差異的主要原因,常被用於壓力 和不適應的情況下,可視為心理防衛機制,用以遠離不舒服的 情緒,達到自我保護。然而若過度且長久的防備,將會偏離真 實的自我。若隨著其發展成熟,也可成為放鬆的避風港。

你了解自己嗎?測測MBTI吧!

69

4. 次要功能(Inferior)

若主導功能是人格中的明亮面,次要功能則是人格中的黑 暗面,是存於性格中的盲點,與主導功能有相反的心理力量。

由於次要功能的發展較前三項功能緩慢,通常不被關注和承 認,當壓力來臨時,會表現出與穩定時期相反的負面性格,需

要有意識的發展其功能,若忽略此功能的發展,將不利於人格 發展,理解和接納次要功能,人格可以得知弱點,揭開成長與 改進的機會。

70

MBTI 功能圖,圖片來源:知乎 (https://zhuanlan.zhihu.com/p/130398323) 楊予茵

將八維功能分為,以內向傾向主導的內向感覺(Fi)、內

向直覺(Ni)、內向情感(Si)和內向思維(Ti),以及以外 向傾向主導的外向感覺(Fe)、外向直覺(Ne)、外向情感 (Se)、外向思維(Te),內外傾向最大的差異與MBTI中之偏 好指標相同,以關注的焦點和能量的來源為區別。

內向感覺(Si)或外向感覺(Se)

當接觸外界事物時,內向感覺為主導功能和輔導功能的人 格,如ISTJ、ISFJ、ESTJ和ESFJ,傾向於當下先回顧自身的主 觀印象,從過去的經驗及記憶中,特別是記憶中的細節及情感 中,找尋及比對與當下所經驗事物之間的關聯性,此外,由於 較關注主觀內在,因此也較擅長觀察身邊,靠近自身周圍的事 物。

外向感覺為主導功能和輔導功能的人格,如ESFP、ESTP、ISFP和ISTP,傾向以感官,即刻且實際感知外界事物的變 化,不會倚賴以往對於外界事物的主觀印象及記憶,對於外界 刺激能給予快速的反應和互動,也能快速的接收外在世界的資 訊。

你了解自己嗎?測測MBTI吧!

71

內向直覺(Ni)或外向直覺(Ne)

當體驗外界事物時,內向直覺為主導功能和輔導功能的人 格,如INTJ、INFJ、ENFJ和ENTJ,傾向將大多數的精力放置於 精神世界,而非現實世界,重視內在的自省,以及事物意義所 帶來的啟發和領悟,擁有著綜觀全局的能力,而為了達成目

標,也會關注未來和分析過去,以瞭解該事物的變遷,因此也 善於趨勢。

外向直覺為主導和輔導功能的人格,如ENFP、ENTP、INFP和INTP,相較於內向直覺重視啟發和領悟的精神世界,則較 擅長且快速的觀察現實世界中人、事和物的關聯性和背後隱藏 的含意。

內向情感(Fi)或外向情感(Fe)

內向情感為主導和輔導功能的人格,如ISFP、INFP、ESFP和ENFP,重視個人的情感,對於自身的情緒擁有高覺察

力,因為對於情緒感知較為敏感,對於有相同經驗和被情緒所 苦的他人具有高度同理心。而其對情緒的察覺力,使其經常被 他人冒犯,較為特別的是,其能藉由被他人冒犯,意識自身在 意的事物,而進一步建構其不再受他人影響的價值觀。

外向情感為主導和輔導功能的人格,如ESFJ、ENFJ、ISFJ 和INFJ對於他人的情緒感知較為敏感,擁有高共感能力,因此 擅長建立人與人之間的聯繫,也願意為了保持群體和諧而犧牲 自我的利益。其遵循大眾的價值觀,也就是人類整體的價值

72

楊予茵

觀,會以大眾利益為前提。

內向思維(Ti)或外向思維(Te)

內向思維為主導和輔導功能的人格,如ISTP、INTP、ESTP和ENTP,由於注重內部分析及邏輯思考,同時間若一 次性接觸快速且大量的資訊,較無法負荷,而吸收資訊前會先 經過一層對與錯的判斷,過濾掉其主觀上認為不正確或不需要 的資訊,針對性地進行資料蒐集,再藉由內部邏輯重新審視和 理解,深度且緩慢的思考建構出一套符合主觀理解的知識系 統。

外向思維為主導和輔導功能的人格,如ESTJ、ENTJ、ISTJ 和INTJ,由於注重外在事實及分析,能同時間大量的吸收外部 資訊和道理,能快速判斷及整理脈絡,藉由外部資訊判讀,客 觀的分析資訊,缺乏自己主觀認知上的判斷,傾向聽取專家的 建議,而不是主觀的知識系統。

我們一生中,都在追尋「自我」的旅途上,或許會茫然, 或許會困頓,但都是人生必經的旅程。透過性格評量,我們能 以不生硬的方式自我覺察,認知人格特質的明亮面,而其反面 也必然有黑暗蠢蠢欲動,唯有察覺它們在性格中的存在,擁抱 和接納它們,我們才能真正有意識的往成熟的個體之路上邁 進,也更能於認知與他人間的性格差異之處,理解差異實質上 你了解自己嗎?測測MBTI吧!

73

結語

是一種互補,唯有共存共榮,互相尊重,社會才能發展進步。

如同榮格說:「同一隻鞋,讓一個人穿得舒適,卻會夾痛另一 個人的腳,沒有一種單一的生活處方可以適用於所有人」。

雖然MBTI在學術和臨床上皆有質疑之聲,然而,對一般人 而言,它能幫助自我覺察,也在能在茫然之時,成為心理上的 支柱,了解自己是人生的課題,告訴我們,都是特別的。

74

楊予茵

參考文獻

張立昕(2019)。MBTI實用性格解析:結合實例與經驗十六種 性格剖析。台中:白象。

王凱琳(2022)。我為何會這樣——MBTI人格類型的16種性格 密碼。台北:商周。

Randi Hutter Epstein. 性格販子最受歡迎的人格測驗MBTI大揭 密(駱香潔譯)。新北:遠足。(原著出版於2018)

參考資料

雪瑩。(2020)。MBTI 8種認知功能–1/2。取自https://medium.com/@innersoulwrite/mbti

雪瑩。(2020)。MBTI 8種認知功能–2/2找出自己的認知功 能。取自https://innersoulwrite.com/2020/07/mbti-cognitive-functions-2/

雪瑩。(2020)。如何透過MBTI了解一個人的性格類型-確認 字母方法。取自https://innersoulwrite.com/2020/07/howto-type-others-2/

約拿單。(2020)。解剖MBTI第二步(一)。取自https:// matters.news/@jonathanwong/45077bafyreigy4r7wjm657sfgd5frt5slgqhofmj7jy2ytzblvgx7e2ukosj3za

約拿單。(2020)。解剖MBTI第二步(二):外向∕內向的第 二步。取自https://matters.news/@jonathanwong/45081bafyreie5glpq7k7yjc3ditgcejlskcernyv5aarlu7k4rh2aicinrp7noe

你了解自己嗎?測測MBTI吧!

75

約拿單。(2020)。解剖MBTI第二步(三):實感∕直覺的第 二步。取自https://matters.news/@jonathanwong/45097bafyreiagdfxpwlx7xhfrqu2n2sjp3vv2ul2kqyordfaqwc7nbqszm4uuya

約拿單。(2020)。解剖MBTI第二步(四):思考∕情感的第 二步。取自https://matters.news/@jonathanwong/45100bafyreiaki6dbfxemxmccyb77rie7fuymr3jayc4bzosadtl7uskug4aozi

約拿單。(2020)。解剖MBTI第二步(五):判斷∕認知的第 二步。取自https://matters.news/@jonathanwong/45101bafyreigqqyeo7rrrgryxhdzknzahxscz2d2htlcdktjlt7yn5w4vhtj3y4

約拿單。(2020)。解剖MBTI第二步(六):第二步的應用部

分。取自https://matters.news/@jonathanwong/ bafyreibh4ypqssfo4fwtzsgglxzc3hbpxncwlvhpw7b5e7bdvesf6vho3u

約拿單。(2020)。解剖MBTI的類型互動概念(二)理論篇。

取自https://matters.news/@jonathanwong/bafyreif3vsug3lz77oojn4mn66suuzpmjpqzuxojovazmc3uzgxculwk6e 昆陽。(2022)。榮格人格類型(三)功能介紹:情感與思 考。取自https://vocus.cc/article/61fb8295fd8978000144b725

HPL人格潛能發展實驗室。(2021)。內傾∕外傾。取自 https://humanpotlab.com/

Sven Lee.(2021)。淺談16人格。取自https://svenlee.com/ humanities/

76

楊予茵

Sherry’s notes 雪莉的心理學筆記。(2022)。MBTI十六種

人格類型解說系列之【前奏篇】前導解說重點觀念EP01。取自 https://www.youtube.com/watch?v=I0obBMVImhQ&t=1s

Sherry’s notes 雪莉的心理學筆記。(2021)。散漫?玻璃

心?MBTI心智功能常見誤解,一起讀懂自己的潛在特質。取自

https://www.youtube.com/watch?v=5iDtcBdRHDI&t=254

你了解自己嗎?測測MBTI吧!

77

塑膠污染的救星?可分解塑膠的隱憂 楊旻倪

大家或多或少都看過海洋生物被塑膠纏住或傷害的影像 吧?尤其那張海龜鼻孔插著飲料吸管的小短片,筆者至今仍然 歷歷在目!這個影像有如敲響了警鐘,宣告著減塑行動已經刻 不容緩,否則可能發生更多令人心碎的事情。

為了解決塑膠所引發的種種問題,科學家一直致力發展出 一種可在特定環境下經由微生物快速分解的塑膠——生物可分 解塑膠(biodegradable plastics)。隨著減塑意識的提升以及 政府頒布「禁塑令」,市面上充斥各種生物可分解塑膠產品,

消費者也期望可分解塑膠能夠同時兼顧方便性和減輕罪惡感。 然而,在欣然接受這種新款塑膠之前,我們可曾深入了解可分

解塑膠?它是過多塑膠垃圾的有效解方嗎?

近年可分解塑膠確實存在一些隱憂,最先浮現的問題是消 費者對標榜「環境友善」塑膠產品的命名產生混淆,目前常見 的冠名有:可堆肥塑膠、生物可分解的、以植物為原料、天然 材料或綠色產品等等。該如何挑選,才能真正減少對地球的傷 害?由此可見釐清可分解塑膠至關重要。

78

楊旻倪

圖1,海龜鼻孔插著飲料吸管。來源:Youtube。

什麼是生物塑膠?

在解釋何為可分解塑膠之前,先從認識生物塑膠開始。生 物塑膠並不是新的發明,早在十九世紀就有賽璐珞(celluloid nitrate),它是一種以硝化纖維和樟腦製成的半合成塑膠,通 常用來生產假象牙和撞球。然而賽璐珞缺乏可變性與發展前 景,而且易燃,在性質穩定的塑膠問世之後,已經很少被使用 了,生物塑膠有如曇花一現,市場上仍然長期以非生物塑膠為 主流。直到人們開始重視環境,才意識到非生物塑膠的弊端, 生物塑膠便重新進入我們的視野。由於生物塑膠缺少標準化的 定義,原則上只要符合以生物為基礎、生物可分解,或是可堆 肥其中任一條件,即便含有石化原料,亦可歸類為生物塑膠。

現今所指的生物塑膠可分成生物基塑膠(biobased plastics) 和生物可分解塑膠。

塑膠污染的救星?可分解塑膠的隱憂

79

1. 生物基塑膠

這種塑膠不使用石化原料,且全部或部分原料為可再生的 生物基質(biomass),例如甘蔗、玉米等。雖然生物基 塑膠的原料為天然的生物基質,卻不等於可以被生物分 解。根據全球性環保組織「綠色和平」的調查資料顯示,

全球生產之生物基塑膠中,將近一半是不可生物分解的。

不過相較於可分解性,它更強調的是可再生性原料對於環

境的友善性。實際應用主要取代有「耐久需求」的塑膠產

品,例如3C產品機殼、塑膠零件、汽車零組件和飲料瓶 等。

由於生物基塑膠的原料大部分來自於糧食作物,因此有人

提出了幾點疑慮,假如大規模投入生物基塑膠的生產,將

會有更多可耕種土地的需求,可能導致森林砍伐和棲地破 壞的問題更為加劇,並且搶奪原本作為人類糧食的作物,

在未來可能引發糧食危機,如此反而本末倒置了。

另外有些跨國大企業,例如可口可樂、雀巢等消費用品公

司。為了因應環保趨勢,都曾提出「環保專案」承諾部分 商品會以生物基塑膠等永續性材料進行生產,並且在商品

包裝貼上綠色產品,或其他會讓消費者誤以為環境友善的 標籤。像是可口可樂在2021年推出一款100%以植物性塑

膠製成的飲料瓶(不包含瓶蓋和標籤),且貼了「100%

可回收」標籤。然後卻收到環保組織Sierra Club的提告,

提告的理由是包裝上的標籤會誤導消費者,他們指出此塑

膠瓶會因為受到污染以及加工損失,導致至少28%無法回

80

楊旻倪

收。此案例主要說明的問題點在於,當我們在市面上看到

琳瑯滿目標榜環境有善的產品時,必須意識到標籤是否可 信?是否經過符合標準的第三方認證?

2. 生物可分解塑膠

此種塑膠在足夠的溼度、氧氣與適合微生物生存的自然掩 埋,或堆肥環境中,可在微生物的作用下快速被分解成 水、二氧化碳和甲烷。生物可分解塑膠的原料大致可分為 兩種:一種為可再生原料;另一種為石化原料,並含有生 物分解的添加劑。台灣大多數的可分解塑膠製品以聚乳酸 (PLA)為材質,聚乳酸亦是目前世界上使用最廣泛的可 分解塑膠,主要用來生產一次性的產品,例如塑膠袋、餐 具、餐盒等拋棄式用品。目前號稱生物可分解的塑膠已超

過20幾種,而且每一種的原料、化學結構和物理特性都不 太一樣,因此要達到完全的生物可分解,需要的環境條件 和時間都不大相同。

一般市面上「號稱」可分解塑膠的產品,大致可分為三

類:

(1) 光降解塑膠(photodegradable plastics):

在傳統一次性的塑膠加上光敏促進劑,透過日曬促使 塑膠碎裂成粉狀,但是塑膠碎片會殘留在大自然。

(2) 崩解性塑膠(disintegradable plastics):

將傳統塑膠成份與澱粉(常見為玉米、小麥)混合而 成,這種添加物可以加速塑膠袋分解變小,不過仍然 無法讓塑膠消失。

塑膠污染的救星?可分解塑膠的隱憂

81

(3) 可堆肥塑膠:

由可不斷重複取得的天然資源,如微生物、植物、動 物,所製成的聚合物,最後分解為二氧化碳及水。並 且會經過分解率、崩解度、植物毒性、重金屬等嚴謹 的認證程序,通過後才可被稱為可堆肥化塑膠。

消費者在業者有意的誤導之下,購入「號稱」可分解的塑

膠產品,反而會加劇塑膠微粒的危害。根據前面所提到的三種 塑膠,僅有可堆肥塑膠才是「真正」的生物可分解塑膠。

為了確保可堆肥塑膠真的可被分解,必須通過嚴苛的標 準,才能認證為生物可分解塑膠。目前歐盟、美國、日本等國 家都發展出嚴謹的認證程序,在台灣也有環保署所認證的生物 可分解塑膠環保標章。判定標準大致可分為四項,分別是:材 質及重金屬分析、應完全崩解、應完全生分解和堆肥不具毒性 (請參考圖2),要同時滿足以上四項,才是經過合格認證的可 堆肥塑膠。此外,通過可堆肥塑膠認證的產品需要注意其保存 期限,根據不同環境的影響,使用的效期也會有所差別,通常 的使用期限約為六到九個月。

圖2,國內與國際的可分解塑膠認證。左:環保署環保標章; 右:國際可分解(可堆肥)認證:BPI認證(美國)/ Vincotte認證(比利時) /GreenPla認證(日本)/DIN CERTCO認證(德國)。來源:環境資訊中心。

82

楊旻倪

圖3,生物可分解測試流程與方法說明。來源:塑膠中心。

圖4,工業堆肥環境下生物可分解塑膠裂解情形 (從塑膠原本狀態經過12週的變化)。來源:宏力生化科技。

塑膠污染的救星?可分解塑膠的隱憂

83

可分解塑膠面臨的問題和疑慮

看到這有人是否產生了:「那以後只要購買有經過認證的 可分解塑膠產品就好了啊,反正丟棄之後也會在環境中被分

解,這樣對於環境的危害應該也會減少很多吧!」的想法?事 情當然不會如我們所設想的那般順利,近幾年有多個研究指

出,可分解標準的認證無法反映真實的分解情況,因為進行標 準認證的地點均為擁有類比條件的實驗室,與真實環境的條件 存在落差。

此外也有越來越多相關的研究揭露可分解塑膠對於人體安 全的隱憂,即使原料來自於天然,但是為了讓產品達到性能上 的要求,以及促使生產過程可以順利進行,在製造的過程中不 免會添加一些輔助製劑、添加劑和塑化劑等等。而這些科學的 添加劑雖然沒有直接的證據可以證明,但畢竟不是天然的,對 人體多多少少還是存在風險。不過假如今天真的迫不得已要使 用塑膠製品,那經過認證的可分解塑膠製品肯定是最佳的選 擇,但還是老話一句「能夠不使用塑膠製品就盡量不使用」,

因為可分解塑膠所面臨的問題絕對比我們想像的多。此部分以 聚乳酸為主要的討論對象。

分類回收的不易

台灣最常見的可分解塑膠——聚乳酸(PLA),原料主要來 自植物,通常由此材質製作而成的塑膠製品,多是一次性的拋 棄式容器,且不適合裝放熱食,因爲其性質不耐熱,在超過50 至55度的溫度使用下就會軟化變形。此外,存放的壽命也較短

84

楊旻倪

暫,一般由聚乳酸為材質的餐具或杯子大概放置1年後就會變得

易脆,因此聚乳酸製品也不適合回收再製,更適合以分解的方 式處理。廢棄後的聚乳酸,在特定環境條件下,能夠被土壤中 的微生物分解為二氧化碳和水,再經由光合作用轉換成澱粉。 容器的底部會標示圍繞7號的三角形回收標誌,且下方通常有小 小的「PLA」字樣(圖4)。

當要丟棄聚乳酸容器時,我們面臨的第一個難題:要丟一 般垃圾還是資源回收?依照法規的規定,標有「四合一回收標 誌」的聚乳酸容器應該進行回收。回收後的聚乳酸容器,外型 與一般塑膠容器幾乎一模一樣,並且容器通常有套疊、壓黏的 問題。當一個傳統塑膠容器套疊在聚乳酸容器上時,由於兩者 長得近乎相似,一樣透明無色,在辨識上相當困難,因而造成 多數的聚乳酸容器並沒有正確地被分類出來。由於聚乳酸的處 理方式與其他塑膠不同,所以混入其中的聚乳酸會降低原本可 再利用資源品質的下降。

圖5,台灣常見的PLA塑膠杯——星巴克塑膠杯。

來源:RE-THINK重新思考臉書。

塑膠污染的救星?可分解塑膠的隱憂

85

根據環保署統計資料,國內一年聚乳酸製品的使用量約有

6000至7000公噸,即使環保署增加補貼生質塑膠容器回收清除 處理費率為15.17元/公斤,且透過開發新技術設備以降低回收 成本。但是經過統計近3年回收量大約也只有360至480公噸之 間。回收率如此低迷的原因,除了難以識別的困難之外,聚乳 酸容器的回收數量相較於其他廢棄塑膠容器也少很多(因為聚

乳酸材質的成本比一般塑膠還要昂貴),業者認為無利可圖, 因而回收意願極低,最終無法被回收的聚乳酸製品則會進到焚 化爐裡焚燒,因此有少部分意見建議直接將聚乳酸製品歸類為 一般垃圾,以便減少後續引發的麻煩,但是這樣好像已經違背 一開始可分解塑膠所宣稱的優勢。

缺少堆肥環境

擁有效機構認證為可分解的塑膠,並不等於埋在土壤裡就 會自動分解。當消費者拿到100%生物可分解塑膠袋時,以為 只要埋在家裡種植的花圃裡,塑膠袋就會自動消失,不會對地 球造成任何危害。事實上,這些塑膠袋或許會因為時間流逝而 碎裂為小碎片,但是卻不會變不見!前面提到生物可分解塑膠 的認證標準是極為嚴謹的——應於45天內分解達70%,於180天 內達90%。要達成這種效果,土壤必須維持特定的溼度、酸鹼 值和溫度,且要存在能夠幫忙分解的微生物,這樣的堆肥環境 稱為「工業堆肥」,目前市面上大多數經過認證的可分解塑 膠,其所需的分解環境幾乎都是「工業堆肥」類型,由此可 見,一般家用的土壤顯然是無法幫助分解的。雖然現在有些企 業正在研發適合「家用堆肥」或「海洋堆肥」的可分解塑膠,

86

楊旻倪

但還有待實驗驗證,想要解塑膠污染的燃眉之急還是需要先另 尋其他解決方案。

對於聚乳酸製品的處理,國外大多採取堆肥或焚燒的方

法。而台灣因爲缺乏專業處理聚乳酸的掩埋場,因此回收後主 要製成固體再生燃料(SRF),轉廢為能作為鍋爐替代燃煤使

用。而少數進入掩埋場(多用來處理廚餘或樹枝葉)的聚乳酸 製品,為了節省垃圾所佔的空間,會透過壓力將垃圾壓成一疊 一疊的,在這種情況下會隔絕微生物分解所需的陽光、空氣和 水,大大降低可分解的效果。況且不同類型的可分解塑膠配方 亦各有差異,所需的堆肥環境也會產生落差。如果要滿足並設 置適合各種類型的掩埋場,必須耗費大量的時間和金錢。若是 考慮統一可分解塑膠的配方,設置相對應之掩埋場的難度說不 定可以降低。

不過台灣仍然有些企業排除萬難的在推廣可分解塑膠的應 用,像是台灣企業里仁,他們是一家專門販售有機商品的業 者,其門市採用「可堆肥生質袋」包裝有機蔬果,一年省下超 過350萬個塑膠袋,其生質袋由多個公司共同合作開發,花費 近2年的時間研發而成。改用生質袋之前,里仁發現當時台灣並 沒有處理生質袋的回收系統,於是自建可堆肥的環境。里仁鼓 勵消費者將用過的蔬果袋送回門市回收,集中後一併送到農場 進行堆肥處理,生質袋混入有機質及腐熟原料的堆肥環境,三 個月後即能完全分解,有機質成為了營養的堆肥,可堆肥生質 袋也可再製為育苗杯,兩者一起搭配恰好可用來培育樹苗,經 過12個月育苗杯的強度減弱後一樣可以再次進行堆肥處理,重 新再利用。只要擁有完善的回收系統和合適的堆肥環境,可分

塑膠污染的救星?可分解塑膠的隱憂

87

解塑膠還是可以成功的分解處理,並達成減輕環境負擔的目 的。然而建立有效循環經濟的前提,有賴於業者與消費者的積 極配合,兩者必需同時付出,才能使效益最大化。

88

楊旻倪

圖6,里仁「可堆肥生質袋」循環利用示意圖。來源:里仁官網。

生產亂象

為了擴展聚乳酸的應用範圍,尤其以餐具最受重視,目前 市面上有標榜由麥桿、稻桿或玉米做成的餐具,這種類型餐具 的主要原料即為聚乳酸。然而在前文有提及聚乳酸是一種不耐 熱的材質,其實並不適合用來生產餐具,所以製作餐具的前提 是要解決不耐熱的缺點。該如何同時兼顧環保和耐熱兩種特 質?首先為了改變聚乳酸餐具不耐熱的性質,業者想出的辦法 是將聚乳酸與聚丙烯(PP)混合,以增加其耐熱性和持久性。 然而當材料中混雜其他塑膠原料後,聚乳酸就無法百分之百完 全分解了。

除了和非生物塑膠混合生產出的「假」可分解塑膠之外, 有些以天然原料製作而成的可堆肥餐具,為了防水防油而添加 全氟烷化合物。全氟烷化合物對環境和人體的危害不亞於塑 膠,經過證實全氟烷化合物會殘留在人體中很長一段時間,可 能會引起一些負面影響。最糟糕的是,業者仍然宣稱其產品是 環境友善的,誤導消費者進行選購。信以為真的消費者花費更 高的成本買了「冒牌」生物可分解產品,豈不是花了冤望錢? 還加重塑膠污染問題,簡直得不償失。

多虧學者的努力不懈,終於研究出新一代的全天然聚乳酸 製品,兼具安全性,也提高了耐熱性。要提高聚乳酸的耐熱 性,需要在製作過程中加入人造助劑。當聚乳酸掩埋分解之 後,這些人造助劑會殘留在大自然,近一步殘害環境。為了處 理這個問題,學者嘗試多種材料之後,發現一種礦物質還有萃 取自生物體的膠體,可以取代目前的人造助劑。由於這種原料 塑膠污染的救星?可分解塑膠的隱憂

89

取自自然,因此當聚乳酸產品回歸自然之後,並不會對環境產 生危害。除此之外,此款全新耐熱聚乳酸成型的時間比市售耐 熱聚乳酸的成形時間還短,可大幅提升產能,並且其助劑用量 只需要1~3%,相較於市售耐熱聚乳酸的10~30%,大大的減 少其生產成本。假如未來有更多的廠商採用,原料成本將能降 得更低。

可分解塑膠真的那麼美好嗎?

從主婦聯盟環境保護基金會的專欄文章內容指出,聚乳酸 在生產的過程中的能源消耗、碳排放和水資源消耗都比傳統塑 膠少。以碳排放量為例,生產1公斤聚乳酸會產生1.8公斤的二 氧化碳,而生產1公斤PET(傳統塑膠)會產生3公斤的二氧化 碳。可以從這個統計結果推論「聚乳酸比其他傳統塑膠對環境 更友善」嗎?事實上,這份統計資料的結果大概需要畫上一個

問號,因為我們並不知道實際上聚乳酸是如何被生產的,且不 同業者間生產的方式是否有落差。單純只考慮生產過程中的碳 排放量和水資源消耗,也完全無法代表一個產品對於環境所有 的傷害,另外也需要考慮到其廢棄後的處理方式,是堆肥處理 還是送入焚化爐。過程中只要有稍微的不同,對環境的負擔也 會不一樣,是很難一概而論的。另外文章中也提到,在堆肥的 過程中,塑膠分解的同時會釋放出甲烷,而甲烷對於溫室效應 的影響更甚於二氧化碳。

根據一篇針對聚乳酸進行生命週期評估的論文也顯示,推 估每公斤聚乳酸的堆肥過程,其碳排放高達1.6公斤,已經逼近

90

楊旻倪

直接焚化聚乳酸的二氧化碳排放量1.83公斤。此外聚乳酸在從 原料製成聚乳酸塑膠的過程中,也消耗了許多能源,其碳排甚 至高於非生物塑膠。尤其台灣在聚乳酸技術上稍顯落後,僅幾 家廠商有能力商業化量產,其他廠商則需仰賴美國或日本等國 家進口聚乳酸塑膠,將其形塑成產品的形狀,再售予消費者。 而從國外藉由航運進口至國內的過程中,將會產生龐大的碳足 跡。

最後一個不得不提的疑慮為聚乳酸的原料,全球超過三分 之二的可分解塑膠生產仰賴玉米、蔗糖等糧食作物為原料,若 無新種可分解塑膠問世,原料將長期以糧食作物為主。暫且撇 開糧食危機不談,大規模商業化生產糧食作物,可能引發濫用 肥藥農藥、壓榨勞工,或是不公平交易等問題。此外聚乳酸還

可能背上以基因改造作物為原料的罪名,因爲其原料玉米作為 常見的基因改造作物,而目前基因改造作物的存在仍然為人詬 病。當基因改造作物被禁止用來製成食品後,可能以作為聚乳 酸原料為新的發展路線,這樣是否可以推論:提倡使用聚乳酸 的同時,也變相支持了基因改造作物的耕作?

綜合上述所敘,目前對於聚乳酸環不環保仍然頗具爭議 性,一部分西方國家對於可分解塑膠的採用仍然抱持保守的態 度。歐盟議會在2018年的一次投票定調:生物分解塑膠無法解 決塑膠污染問題。並於2019年,通過《一次性塑膠指令》,立 法過程中雖然認可可分解塑膠可以作為一些塑膠的替代品,不 過基於其在市場上缺乏管理依據、消費者認知的不足,和缺少 相對應的廢棄物處理方式。在缺少有公信力的實驗數據和評估 之前,可分解塑膠的推廣應用必須抱持謹慎的態度。 塑膠污染的救星?可分解塑膠的隱憂

91

減塑的中庸之道

許多環保團體一致的呼籲塑膠污染的解方是減少「一次性 使用」,無論是使用何種替代材質,換句話說,能夠重複使 用、重複填充的商品才是根本的解決之道。歐盟議會提出的《 一次性塑膠指令》是一個值得借鑒的例子,讓我們秉持著「減 少一次性塑膠」的信念去實踐減塑行動,而所謂的一次性塑膠 也包含作為替代品的生物塑膠。具體實施原則為:針對已有替 代方案之一次性塑膠製品,應全面禁止使用;若無替代方案之 塑膠製品,則應積極進行減量。逐漸以「可重複使用」的產品 取代全部「一次性」產品為此法令之最終追求。

在落實此追求的漫漫長路中,即便筆者在上述提到各種可 分解塑膠的問題和疑慮,並不代表徹底否認可分解塑膠的可行 性,它仍然擁有其優點,對於歐洲議會對可分解塑膠所抱持的 態度,筆者亦深有同感。但是筆者認為可分解塑膠的地位也是 任重而道遠的,它勢必是轉變至「無塑」這段過渡期不可或缺 的要角。話雖如此,其所面臨之問題還是得先一一破解,否則 反而會成為減塑行動的絆腳石。

總而言之,減塑行動的成功必須奠基於多方的合作,政府

需設立相關法規(包括可分解塑膠的市場管理、統一可分解塑 膠的生產規範),以及建立完善的可分解塑膠回收系統;消費 者則需補足相關知識,並落實環保行動,盡量使用能夠重複利 用的產品,若是必須使用一次性塑膠時,也務必認明經過可堆 肥認證之產品;而業者要進行合法的生產,當個不欺騙消費 者、有良心的商家。雖然要達成這個目標有一定的難度,也造

92

楊旻倪

成多方的不便以及利益的損失,但唯有此三方團結合作,各自

退讓一步,減塑行動才能持續的向前邁進。

塑膠污染的救星?可分解塑膠的隱憂

93

圖片來源:https://unsplash.com/photos/GjCx5KhulZI

參考資料

〈生物可分解塑膠〉,《維基百科》,網址:< https://zh. wikipedia.org/wiki/生物可分解塑膠>(2022年11月8日檢索)

〈賽璐珞〉,《維基百科》,網址:< https://zh.wikipedia. org/wiki/賽璐珞>(2022年11月9日檢索)

〈《破解「生物可分解塑膠」-生產,使用與環境衝擊》報告摘 要〉,《Greenpeace綠色和平》,網址:< https://www. greenpeace.org/static/planet4-taiwan-stateless/2021/03/ a2ee30fe-附件三《破解「生物可分解塑膠」-生產,使用與環 境衝擊》報告摘要.pdf >(2022年11月8日檢索)

〈生物可分解塑膠比較環保?真正的塑膠污染問題解法其實 是...〉,《Greenpeace綠色和平》,網址:<https://www.

greenpeace.org/taiwan/update/22362/ >(2022年11月8日 檢索)

〈一篇關於生物可分解塑膠的腦補文〉,《綠學院》,網 址:<https://greenimpact.cc/zh-TW/article/k8orq/一篇關於 生物可分解塑膠的腦補文>(2022年11月8日檢索)

〈被丟棄的未來〉,《Greenpeace綠色和平》,網 址:<https://drive.google.com/ file/d/17eduJuj9u5A7png722EeGRXEV7J6MEeS/view > (2022年11月9日檢索)

〈塑膠的故事〉,《科學史沙龍》,網址:<https://case.ntu. edu.tw/scisalon/chemistry/20160531-3/>(2022年11月9日 檢索)

楊旻倪

94

〈推出植物基瓶的可口可樂,為什麼四年蟬聯全球最大「塑膠 污染者」?〉,《科技新報》,網址:<https://technews. tw/2021/11/20/break-free-from-plastic-report/>(2022年11 月9日檢索)

〈生物可分解塑膠,能治好我們的塑膠依存症嗎?(上)〉, 《看守台灣》,網址:<https://www.taiwanwatch.org.tw/ node/1459>(2022年11月9日檢索)

〈解開可分解塑膠身世之謎 選對「家用可堆肥、海洋可分解」

可以更環保〉,《環境資訊中心》,網址:<https://e-info. org.tw/node/221737>(2022年11月21日檢索)

〈環保署關心生物可分解塑膠回收處理並採積極解決方案〉, 《行政院國家永續發展委員會》,網址:<https://ncsd.ndc. gov.tw/Fore/News_detail/53b26998-42f3-4edc-85eadcfe033c469f>(2022年11月22日檢索)

〈「可分解餐具」出了實驗室就變「假的」,你還在用小麥碗 筷、玉米刀叉嗎?〉,《關鍵評論網》,網址:<https:// www.thenewslens.com/article/59293?utm_source=2016IndexHot&utm_medium=internal&utm_campaign=hot_post> (2022年11月23日檢索)

〈循環再利用

開創永續新價值!〉,《天天里仁》,網 址:<https://www.leezen.com.tw/article_organic. php?id=1476>(2022年12月08日檢索)

〈生物可分解塑膠,能治好我們的塑膠依存症嗎?(下)〉, 《看守台灣》,網址:< https://www.taiwanwatch.org.tw/ node/1456 >(2022年12月08日檢索)

塑膠污染的救星?可分解塑膠的隱憂

95

〈絕對天然的「塑膠」-高耐熱聚乳酸材料〉,《泛科學》, 網址:< https://pansci.asia/archives/55585 >(2022年12月 21日檢索)

〈全球減塑政策大彙整!歐盟、韓國政策值得參考〉, 《Greenpeace綠色和平》,網址:< https://www.greenpeace.org/taiwan/update/1617/ >(2022年12月22日檢索)

圖片來源

圖1,海龜鼻孔插著飲料吸管。來源:https://www.youtube. com/watch?v=d2J2qdOrW44&t=50s(取自2022年12月2日)

圖2,國內與國際的可分解塑膠認證。來源:https://e-info. org.tw/node/221737(取自2022年11月21日)

圖3,生物可分解測試流程與方法說明。來源:https://e-info. org.tw/node/221737(取自2022年11月21日)

圖4,工業堆肥環境下生物可分解塑膠裂解情形(從塑膠原本狀 態經過12週的變化)。來源:https://ocean.cyc.edu.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=123(取自2022年11月21日)

圖5,台灣常見的PLA塑膠杯——星巴克塑膠杯。來源:https:// www.facebook.com/rethink.tw/photos/pcb.268000741208 0613/2680009732080381(取自2022年11月22日)

圖6,里仁「可堆肥生質袋」循環利用示意圖。來源:https:// www.leezen.com.tw/article_organic.php?id=1476(取自 2022年12月8日)

96

楊旻倪

97 塑膠污染的救星?可分解塑膠的隱憂

疫情肆虐加劇貧困童婚 李羽娸

童婚(Child marriage)原本是聯合國計畫要在2030年以 前終結的1項目之一,但在COVID-19(2019年冠狀病毒疾病) 疫情擴大貧窮之下,情況變本加厲,令聯合國和兒童權利活動 團體及人士憂心,這項目標恐將難以達成。

隨著新冠肺炎(Covid-19)爆發,女性孩童將面臨嚴峻危 機。全球女孩的健康與受教權原本逐漸改善,然而,2019年底 疫情開始爆發,國際非營利組織「兒童救助會」(Save the Children)發布《2020年全球少女報告》,剖析疫情對於性別 平等帶來的一系列負面影響。在疫情肆虐前,全球每年約1200 萬宗童婚,其中200萬名女童在15歲前就被迫出嫁。眾多研究

指出,兒童新娘比起同齡的未婚者更容易感染2HIV,其教育程

度也較同儕低,她們通常也跟丈夫年齡相距較大,因而產生權 力失衡,以及更容易被伴侶虐待、強暴、毆打等。

根據兒童救助會(Save the Children)調查顯示,疫情爆

發後經濟大受衝擊,再加上各國間實施禁足、封城令,此舉導 致許多貧困地區的父母失業,進而促使童婚風氣再度盛行。除

此之外,由於重男輕女的風氣盛行,在疫情爆發後,女孩獲得

保健服務與防疫資源機會相較男性則是大減,疫情情況下更加 劇貧困,使得家暴、性剝削與之產生。在緊繃的氛圍下,童婚

女孩們更是成為了首當其衝的受害者。本文將一一探討女童們

98

李羽娸

的處境,以及如何改善現況。

一、童婚源起與盛行

3童婚,或稱娃娃婚,在傳統社會裡,童婚可能有4多種用 途,且童婚不僅限於第三世界,世界各地皆有童婚舉行。童婚 究竟是從什麼時候開始的?事實上,這個問題的答案眾說紛 紜,但我們可以從印度這個童婚非常盛行的國家理解起。在《 摩奴法典》中記載了童婚的相關內容,內容規定「30歲的男子 應同12的女子成婚,24歲的男子應同8歲的女子結婚。」早期

就限制了女性自由擇婚權的法典,是造成印度童婚盛行的源 頭。

這些宗教經典標誌了印度社會的基礎,至現代仍有很大的 影響力。童婚習俗的歷史源遠流長,加上整體社會長期對於女 性的不重視,導致許多家長將童婚視為一筆交易,相信將女兒 嫁出去後,原生家庭能獲得更好的生活條件,但許多時候卻只 是惡性循環。

3 根據聯合國和國際組織的定義,不論是正式或非正式的婚姻,只要是18歲 以下的兒童與一名成年人或另一名兒童結婚,就是童婚。

4 貴族之間的政治婚姻,確保自身利益,或是作為確保國家安全的一種手段(例 如與王室聯婚,或是將女兒出嫁給鄰國,以防止國家被外國併吞);在社會下 層,常發生以童婚為手段,藉以獲得富人的經濟援助的買賣婚姻。 疫情肆虐加劇貧困童婚

99

事實上,印度政府早在1929年就通過禁止童婚法,更在

1978年把男女適婚年齡分別提高到21及18歲。由於印度重男輕 女的思想深根於人,若生出女兒其父母極大可能會棄嬰,又或 是成長過程中遭施暴、受到不好的對待等。

1994年,印度通過《產前確定試驗法》,宣佈性別選擇性

墮胎為非法,期望透過法律遏止男女不公平對待,提升性別平 等意識。2002年,該法進行了修訂,甚至在受孕前階段性別選 擇也包括進去。只是這樣的法律條文,仍然沒辦法遏止在每個 角落偷偷進行著的童婚儀式。儘管法律已明文禁止,這種對於 宗教及習俗的信仰,造成印度童婚現象更難以根除,無法造成

實質效力。

圖片來源:聯合國人口基金(UNFPA)

(https://www.unfpa.org/child-marriage)

100

李羽娸

二、貧困地區的性別失衡

女性普遍較男性貧窮

1978年美國學者 Diana Pearce在觀察美國社會的演變歷程 後,提出「貧窮女性化」(the Feminization of Pover-

ty)的觀點,意指美國單親婦女及其子女已佔貧窮人口中 極大比例(Bruchey, 1994)。在貧窮女性化的概念中,不僅 女性的貧窮人口高於男性,以女性為戶主的家庭也普遍比

以男性為戶主的家庭貧窮,再加上女性因社會因素以致貧 窮,因此女性在脫貧的難度也高於男性。貧窮女性化並非 單一地區或國家獨有的現象,事實上,世界各國普遍存在 女性較男性貧窮的情況,且根據聯合國統計,全球約十三 億人口處於貧窮,而其中女性則佔近七成。

以非洲為例

聯合國兒童基金會(UNICEF)公開一段影片,影片中指出 大約每四名肯亞女性,就有一名在十八歲以下結婚。當然

有人質疑這個數據的準確度,畢竟四分之一的比例非常 高,認為這個數字除了童婚少女外應該包含未婚小媽媽。

來自肯亞、烏干達貧窮村落的少女容易因為缺乏性知識, 在兩情相悅的狀況下發生性關係而意外懷孕;或者因為物 質需要選擇以性關係換取金錢、食物、衛生棉、衣鞋。

在貧困地區中,性別失衡更為嚴重。非洲這些女孩絕大部 分生長在窮鄉僻壤的貧困家庭。父母強迫她們出嫁的原因 除歸咎傳統風俗外,另一個現實理由是家中可以少個吃飯 疫情肆虐加劇貧困童婚

101

的人。瓦吉緊鄰索馬利亞(Somalia),10歲以上女性有

四分之一被迫於18歲的法定年齡前出嫁,80%婦女是文 盲,這個數字甚至是肯亞其他區域的七倍。

童婚事件不只在5第三世界發生

資料來源:聯合國兒童基金會(UNICEF) (https://www.unicef.org/child-rights-convention)

根據世界衛生組織的標準,自然情況下的性別比應為105

左右(相當於每出生100個女嬰,相對應就有近105個男

嬰),多年來,美國一直在世界各地——從瓜地馬拉到辛

巴威——反對童婚。諷刺的是,美國有45個州仍在允許18

歲以下的女孩和男孩結婚,偶爾會有年僅10歲的女孩在美

國合法結婚,有九個州沒有規定絕對的最低結婚年

齡。2021年一項研究發現,從2000年到2018年,近30萬

5 第三世界(英語:Third World)通常指亞洲、非洲、中南美洲的發展中國家; 其所指涉的國家和地區,雖然沒有絕對明確的界定,但一般指一些在政治、經 濟、社會現代化進程中比較落後的國家和地區。

102

李羽娸

名兒童(即不超過17歲)在美國結婚。其中,絕大多數是

16或17歲的女孩,嫁的男人平均比自己大四歲。但超過 1000人是14歲或以下,其中五人只有10歲。

令人驚訝的是,她們通常被強姦、侵犯,為了家醜不外 揚,於是順理成章地嫁給了加害人,可想而知的是這對她 們的身心造成了極大創傷。

重男輕女只會發生在亞洲嗎?

聯合國發布年度報告指出,由於重男輕女的觀念影響,加 上女童經常嚴重疏於照護而導致死亡,迄今全球有超過 1 億 4000 萬名女性被視為已經「消失」。重男輕女只會發 生在亞洲嗎?其實不然,根據美國中央情報局(CIA)的調 查顯示,世界上性別比例差異大的前11個國家中,歐洲國 家就佔了4個,中國大陸則位居第4名。

103

圖片來源 : 世界銀行調查2013年性別比失衡國家 (https://www.shihang.org/zh/home) 疫情肆虐加劇貧困童婚

三、疫情肆虐下女童權力被剝奪

童婚的現象原本正逐漸減少,但在COVID疫情大流行造成 死亡人數激增之下,童婚正在亞洲和其他開發中國家急遽增 加。依地區而論,包括印度在内的南亞地區通報了最多童婚件 數;此外,在西部和中部非洲、南美洲以及加勒比海地區等接

種COVID-19疫苗速度緩慢的地區,童婚也很常見。雖然世界各 國都立法防止此種形式的婚姻,但地方傳統卻難以改變。

2020年世界展望會李紹齡副會長說明當前女童困境,世界 展望會預估目前全球有6,400萬女童被迫成為童工,每5位女童

中,就有1名被迫成為兒童新娘。8,500萬兒童因疫情隔離,處 於心理、生理甚至性暴力的威脅狀況。甚至疫情造成的貧窮導 致童婚議題更趨嚴重,預估未來兩年內,將至少有400萬女孩 因為家境更趨嚴重的貧窮而被迫結婚。

論壇中現場連線世界展望會國際總會兒童保護與參與顧問 阿帕娜‧瑪莉安‧瓏弓(Arpanah Marian Rongong)分享全

球女童的現況:全球11億未滿18歲的女孩中,有一半以上居住 在亞洲;孟加拉童婚率居全球最高,超過一半的女孩在18歲前 結婚,在印度,也有27%的女孩在18歲生日前進入婚姻。

世界宣明會於同年5月發佈「劫後餘生─冠狀病毒大流行」

(Aftershocks–A Perfect Storm)報告,指出未來兩年有多達 400萬名女孩面對童婚危機,由於2019冠狀病毒疫情肆虐,她 們的家庭生計不保,經濟危機隨之而來,迫使其家庭尋找其他 可能傷害兒童的收入來源。這份報告收集世界宣明會不同地區

104

李羽娸

項目的資料,以檢視冠狀病毒疫情對兒童的影響。就中期至長 期而言,因失去收入及生計所致的艱辛環境,將令更多家庭改 以負面的方式應對逆境,包括童婚。當家庭的收入及生計變得 緊繃,將未成年的女孩嫁出去,往往被父母或照顧者視為減輕 家庭負擔的方法;期望透過婚姻為家庭帶來另類收入或獲得貸 款。

世界宣明會倡議項目負責人Dana Buzducea表示:「受到

冠狀病毒疫情影響,未來10年間,預計將增加1,300萬宗童婚 個案,根據我們的經驗,童婚問題在災害發生後的數年間變得 更嚴重,在未來兩年,被迫接受童婚的女孩恐將增加400萬

人。」除了童婚問題愈趨嚴重外,報告同時指出,在隔離措施 下,兒童被迫留在家中,多達8,500萬名兒童在未來三個月或遭 受身體或情緒上的暴力對待。

疫情肆虐加劇貧困童婚

105

澳洲國際培幼會執行長萊格娜(Susanne Legena)對英國

《衛報》(The Guardian)表示:「童婚的核心是人們認為女 童是經濟負擔。女孩結婚後就被視為成年人,她們通常會停止 接受教育。」人們認為這些結婚的女童「職責就是當妻子與母 親。」國際培幼會先前的報告調查了1200名15歲至24歲的女 性,幾乎達半數表示擔心自己無法重返校園。萊格娜說,輟學 會讓女孩的性與生殖健康教育中斷,而且那些輟學的女孩較不 可能確保自己的女兒未來能完成學業。她說:「我們絕對不能 因為疫情而失去一整代的女孩。」萊格娜說,接受採訪的女孩 「絕大多數」都想留在學校繼續讀書,「女孩比任何人都更了 解其價值」。萊格娜說,女孩被允許留在學校讀書的話,她們 的家人通常也會受到教育,父母往往會知道女兒的能力超出他 們的預期。

西非及剛果民主共和國近期應對伊波拉疫情的經驗,正好 顯示公共衛生緊急事件如何影響兒童的安全。西非於2014至 2016年爆發伊波拉後,虐兒、迫婚及各種暴力對待兒童的個案 大增,尤其是針對女童。在剛果民主共和國,兒童被迫與父母

或照顧者分開,承受屈辱的經歷,他們日常的活動例如上學或 與朋友相聚等,也被迫中斷。Dana

Buzducea表示:「冠狀病

毒於多國肆虐,數以百萬計的人留在家中隔離,然而,家並非 對每一個人來說也是安全的,不計其數的人被迫與施虐者一同 留在家中,學校及社區中心無法如以往一般保護脆弱的兒童。

故此,世界宣明會的報告顯示,自多項封鎖及隔離措施實行 後,不少國家均有虐兒及家暴個案,例如在孟加拉,由宣明會 及多個組織制訂的『孟加拉冠狀病毒疫情影響及需要評估』,

106

李羽娸

報告指出,家長或監護人虐打孩子的情況增加了42%,兒童熱 線的求助數目也增加四成。」

萊格娜說,學校可以是提供保護的環境,教師可以成為女 孩的榜樣,營養計畫可以提供更高的糧食安全,同儕也可以提 供「非正式教育」。疫情對青少女的心理健康造成顯著影響,6

成受訪的太平洋地區女孩表示,她們「有時、經常或總是因為 新冠肺炎而感到焦慮或壓力重重」,其中8成表示疫情讓她們感 到孤單。根據世界銀行(World Bank)的數據,新冠疫情爆發 前,根據預估去年東南亞與太平洋地區會有500萬人生活在貧 困線以下,而疫情預計將讓這個數字上升到3千8百萬人,這將

會是這些地區20年來整體貧窮人口首次增加。

107

Vision)

疫情肆虐加劇貧困童婚

圖片來源:台灣世界展望會(World

(https://polar.worldvision.org.tw/)

四、女童生理、心理的永久傷害

根據2019年聯合國兒童基金會(UNICEF)調查,全球各 地有超過7億起童婚案例,其中有超過6億名女性在17歲前成 婚。童婚不僅剝奪了女孩的童年,更影響她們受教育、自主生 活的權利,在她們的身體與心靈都還沒準備好之時,就被迫要 為人妻、為人母,過早結婚將造成她們的生理與心理永久傷 害。

生理層面

1. 更容易感染HIV

據民間組織6Girls Not Brides整理,童婚新娘的結婚對

象往往比自己年長,性經驗可能較為豐富,並且沒有特 別注重防護措施。童婚新娘很可能被丈夫傳染愛滋與其 他性病,比起同齡的未婚者更容易感染HIV,且尚未發 育完全的幼小軀體在性交與生產的過程中,常可能因細 菌感染、大量出血而死亡。

2. 虐待與強暴

其教育程度較同儕低(96%的童婚女孩被迫輟學),她 們通常也跟丈夫年齡相距較大,因而產生權力失衡,以 及更容易被伴侶虐待、強暴、毆打等。

6 是一個國際非政府組織,其使命是在世界範圍內結束童婚。該組織由 The Elders 創立,目的是使來自世界各地的小團體能夠解決共同的早婚問題。

李羽娸

108

3.

過早性生活可能會造成生殖器管道損傷及感染

青春期少女的性器官未發育完全,過早的性生活不僅嚴 重影響她們的身心健康,還會擾亂她們的內分泌系統, 極易引發宮頸癌、子宮內膜炎、輸卵管炎症、附件炎、 陰道炎等,甚至導致成年後不孕。DBC報導,若她們在 身體未完全發育時已經懷孕,更會危害生命安全。

4.

生兒孕女造成生命危險

15歲以下女孩的身體還在發育,骨盆狹窄,這些情況使 得她們因懷孕或分娩死亡的機率是20歲以上婦女的5倍 多。女性到22歲以後,骨骼才完成發育,過早生育,骨 盆尚未完全發育,容易造成難產,而且胎兒由於生長發 育的需要,還會從尚未完全骨化的母親體內攝取鈣和 磷,造成母親鈣化不全,出現過早牙齒鬆脫及骨質疏鬆 症,甚至出現脊柱彎曲或骨盆畸形。據統計,20歲以前 結婚的女性患子宮頸癌的機會要比26歲以後結婚的高6 倍。

心理層面

1. 長期抑鬱

女性過早結婚將影響心理健康。當自己還是一個孩子, 需要別人照顧的時候,面臨自己的孩子一般都會手足無 措,無論小孩的身體還是精神方面的照顧都會受到損 害,而且,女性自己在面對新生兒的降臨、養育甚至會 產生焦躁、恐懼情緒,長期以來,會產生抑鬱傾向。

疫情肆虐加劇貧困童婚

109

2. 精神損傷

童婚女孩們通常與丈夫年齡間隔大,教育程度比未婚女 童低、通常跟丈夫的年齡差距較大,進而容易產生代

溝,導致其權力不平衡,極大可能還會施虐,而她們並 無窗口可訴說,僅能將這些痛楚獨吞,長期累積下來將 造成她們不可抹滅的精神損害。

3. 教育程度低落

能讀書寫字的女孩更懂得利用衛生體系、向師長表達健 康和家庭問題,能夠學習拆解壓迫她們的社會規則與輕 視、對自己另眼相看,因此感受到自主權(賦權的過 程),並且能獲得較高的薪資、加速經濟成長、提高農 業生產力、減少婚前性行為、降低早婚機率、延後初次 生產,甚至規畫生養孩子的時程。受過教育的母親也比 較能學習營養學、疫苗和其他養育子女所需的知識,然 而童婚女孩並沒有機會繼續升學,往往被迫提前終止學 習,邁入不幸的婚姻中,不懂得為自己發聲,不了解自 己也能有做選擇的權利。

李羽娸

110

圖片來源:達志影像/美聯社

(https://www.ettoday.net/news/20180307/1125221.htm)

四、奉獻一己之力

世界正在改變

台積電慈善基金會董事長張淑芬女士分享長期關注弱勢公

益的經驗,她走訪偏鄉地區,看見他們的需要。她舉台東 布農部落的為例,因為小孩放學沒有地方可以去,基金會 就蓋一間教室,有了部落教室,又在空間成立部落廚房, 因此擴大範圍連結更多單位挹注資源,當地孩子得以因為 接觸不同領域,對未來也更有自信和希望。

教育才是根本改變困境的力量。台灣世界展望會在全世界 30個國家、76個計劃區推廣教育與女童權益,希望弱勢女 童們能夠突破限制,活出豐盛的生命。透過教育,女童可

111

疫情肆虐加劇貧困童婚

以知道自己的價值、勇敢追求自己的夢想。展望會在各地

脆弱地區不只提升女孩的學習機會和就業能力,同時協助 家庭培養生計能力,改善經濟弱勢、讓家庭脫貧。除了國

外,展望會也長期深耕台灣偏鄉以及原鄉社區。因此,鄒

開蓮董事長呼籲大眾和世界展望會一同攜手合作,期待透

過推廣教育與維護女童權益,改寫弱勢女童的生命故事,

響應「資助她,改變世界的1000個契機」,透過一對一的 關懷資助,陪伴女孩成長,豐盛她們的生命,讓世界各地 脆弱女童免於輟學、童婚、童工、受暴等威脅。

五、我們能做什麼?

1. 保護女性免受暴力對待

由於疫情影響,為了避免大規模傳染,減少人與人之間 的接觸是免受病毒感染最有效的方法。女童及女性卻因 與施暴者相處時間增加導致更可能遭受虐待,她們能夠 求助的機會及外界對她們的支援卻大大減少。

期望透過政府機關與人道組織及第三方民間合作,共同 發放有關虐待行為求助的資訊,讓受害者能夠及時獲得 幫助。

2. 維護女性權益

隔離以及位處貧困地區或貧困環境中的女孩們,因疫情 影響,更加無法使用健康服務、社交網絡以及學習工

具,使她們對保護自己的概念更為模糊,要解決這個問 題,需讓她們更容易使用社區服務,並教導她們有關性

112 李羽娸

與生殖健康及權利的知識以及從暴力行為中學懂自保的 資訊。

3. 讓女孩重返校園

即使學校重開,女孩亦有更大機會未能繼續學業,政府 與民間應攜手進行相關工作,強調女孩接受教育的重要 性,執行不同遠距學習方案,並把新冠肺炎疫情資訊加 入教材,以確保學生安全地重返校園,盡量減少疫情所 引致的輟學個案。

4. 支持女性發聲

在很多地方,男性都擁有決策權,女性通常只能服從及 噤聲。透過支持女童及女性為自己在疫情期間的需求發 聲,並為女孩舉行圓桌會議及提供社交媒體平台,讓她 們彼此幫助,並有機會向更多人表達意見,透過此舉能 使她們獲得近一步的保障,為自身權益發聲。

5. 提升女性經濟自主權及保障

疫情爆發前,女性的工作待遇相較男性差,疫情更進一 步令情況惡化,她們除了面對危險及低薪的工作環境, 更要面對暴力、剝削、早孕及早婚的威脅。期望可透過 有效措施,加強女性經濟能力及社會保障,包括訓練女 性的工作能力,保證她們在良好及平等的環境工作,以 及確保她們擁有使用資訊科技的權利。

疫情肆虐加劇貧困童婚 113

六、結語

貧窮是童婚的主要原因之一。傳統習俗和社會中的性別規 範是終止童婚的主要障礙,這些原因導致女童輟學、早孕,沒 有經濟能力,被剝奪許多基本權利。據數據顯示,童婚、早孕 及家庭暴力等的個案數字在疫情期間大幅上升,除了揭示兒童

及女性等弱勢群體除面對病毒威脅外,亦正處於性別不公及被 剝奪自主權的狀況。然而,受到文化宗教以及傳統思想的影

響,各貧窮地區童婚持續進行,家庭思想讓父母擁有錯誤的概 念加諸於年幼女孩身上,貧窮使女童為減輕家庭負擔而出嫁, 也因為失去教育機會及受外界錯誤觀念的誤導,造成自主意識

低而難為自己發聲,過早懷孕也讓她們身體虛弱,餘生都有貧 病交迫的風險。

即便如此,她們仍無法為自己發聲,無法扭轉自身的處 境,陷入無限的貧窮階級複製,童婚將造成她們身心靈永久無 可抹滅的傷害。期望透過政府機關與人道組織,以及民間攜手 合作,藉由政策改善,教育學習與宣傳,共同改善童婚議題。

114

李羽娸

參考資料

從童婚制度看當代印度女性的社會地位,陳曉曉,考試周 刊,2016年72期。

印度的一種習俗——童婚,印環,世界知識,1980年11期。

世界展望會 台灣。改變女童正發聲「改變世界的1000個契機」

女性企業家 同為脆弱女童發聲。台灣新聞聯播網。民109年10 月16日。取自:https://twnewshub.com/archives/8544

廖綉玉。「我們絕不能失去一整代少女」新冠疫情打亂她們的 人生!東南亞與太平洋地區無數少女被迫輟學結婚。風傳媒。 民110年3月17日。取自:https://tw.news.yahoo.com/%E6

%88%91%E5%80%91%E7%B5%95%E4%B8%8D

%E8%83%B-

D%E5%A4%B1%E5%8E%BB-%E6%95%B4%E4%B-

B%A3%E5%B0%91%E5%A5%B3-%E6%96%B0%E5%86% A0%E7%96%AB%E6%83%85%E6%89%93%E4%BA%82% E5%A5%B9%E5%80%91%E7%9A%84%E4%BA%BA%E7% 94%9F-%E6%9D%B1%E5%8D%97%E4%BA%9E%E8%88% 87%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E5%9C%B0%E5%8D%80%E7%84%A1%E6%95%B8%E5%B0%91%E 5%A5%B3%E8%A2%AB%E8%BF%AB%E8%BC%9F%E5%A D%B8%E7%B5%90%E5%A9%9A-111001388.html

社團法人中華民國 晴天社會福利協會。民109年7月15日。取

自:https://www.sunnyswa.org.tw/24989/375-%E8%B2%A7%E7%AA%AE%E5%A5%B3%E6%80%A7%E5%8C%96 %EF%BC%88the-feminization-of-poverty%EF%BC%89

115

張郁淑。375.貧窮女性化(the Feminization of Poverty)。

疫情肆虐加劇貧困童婚

曾玉婷。功虧一簣!兒童新娘人數 30 年來首度急升,全球女孩

生存警報亮紅燈∕《2020 年全球少女報告》。台灣公民對話協 會。民109年12月24日。取自:https://rightplus. org/2020/12/24/savethechildren/

黃啟霖。疫情加劇貧窮 亞洲童婚情勢惡化。Rti中央廣播電臺。 民111年2月4日。取自:https://www.rti.org.tw/news/view/ id/2121167

全球半數童婚案件發生在這些國家。台灣世界展望會。民110 年10月25日。取自:https://www.worldvision.org.tw/02_ news/news_inner.php?mid=674

「我12歲,唯一夢想是離婚!」阿富汗童婚現象急遽攀升。台 灣世界展望會。民111年7月20日。取自:https://www.parenting.com.tw/article/5093301

劉品希。教育是改變的力量 女性企業家為弱勢女童發聲。Rti中 央廣播電臺。民109年10月15日。取自:https://tw.stock.

yahoo.com/news/%E6%95%99%E8%82%B2%E6%98%AF

%E6%94%B9%E8%AE%8A%E7%9A%84%E5%8A%9B

%E9%87%8F-%E5%A5%B3%E6%80%A7%E4%BC%81%E6

%A5%AD%E5%AE%B6%E7%82%BA%E5%BC%B1%E5%8

B%A2%E5%A5%B3%E7%AB%A5%E7%99%BC%E8%81%B2-102041415.html

116

李羽娸

117 疫情肆虐加劇貧困童婚

護國神山真的這麼神嗎?

台灣半導體產業的資源詛咒現象探討 侯皓為

近期台積電常常登上新聞版面,半導體產業的地位隨著國 際局勢的發展越顯重要。資源詛咒(resource curse)原本是

指具有豐富自然資源的國家容易因過度仰賴該資源而陷入產業 單一化、經濟不穩定、人均收入低、貧富差距大,導致國家經 濟發展停滯不前的狀況。以台灣的產業結構來說,台灣是以高 科技、高附加價值的製造業為主,應與此現象無緣。但對於半 導體產業的偏重是否反而有可能成為台灣的資源詛咒?近年來 由於中美貿易戰等因素,市場出現晶片荒,全球供應鏈對台灣 半導體的依賴,導致半導體被視為台灣獨步全球的一個關鍵防 衛武器,因此澳洲記者克雷格·艾迪森(Craig Addison)提出 矽盾(silicon shield)此一名詞來稱呼台灣半導體。從國內來

看,台灣老百姓求職紛紛以進入台積電為榮,股票投資也視台 積電為主的半導體產業為「護國神山」,形成「萬般皆下品, 唯有晶片高」的現象。然而過度注重半導體產業也可能對台灣 造成負面的影響,長此以往台灣產業結構若逐漸單一化,對於 台灣日後的經濟、社會發展是否會有不利的影響?究竟半導體

這個對外的防衛金鐘罩,是不是也可能同時是內部成長的緊箍 咒呢?

118

侯皓為

一、產業單一化與資源詛咒是怎麼產生的?

資源詛咒是一個與產業單一化有關的現象,而該現象的發 生原因主要有五個因素:國家內部穩定程度、限制對其他行業 的投資、匯率升值、需求的收入彈性、壟斷所有權,以下將分 別解釋。

1. 國家內部穩定程度:

擁有豐富自然資源的國家,更容易因為爭奪自然財富控 制權的利益衝突而內戰。內戰是破壞經濟發展的最顯著 原因。衝突導致資源浪費、人力資本損失和資源從生產 性投資中轉移。

一個擁有豐富自然資源的國家總是會專門從事這種自然 資源的生產和出口,因此經濟產業多元化必要性較少, 例如服務業和製造業。當勞動力從事低技能的體力勞動 時,它還會抑制人力資本的增長,經濟也變得依賴於這 種商品的價格和需求,如果資源耗盡,經濟將只剩下小 型工業和增長空間。

3. 匯率升值:

由於資源效應,一個發現自然資源的國家往往會出現匯 率升值,這使進口相對便宜。然而匯率升值可能會損害 其他出口行業並降低它們的競爭力,這導致了一個不平 衡的經濟,讓生產能量過度集中於該資源性產業。這也

護國神山真的這麼神嗎?

119

2. 限制對其他行業的投資:

被稱為「荷蘭病」。

4.

需求的收入彈性:

初級產品的需求收入彈性往往低於服務和製成品。隨著 全球經濟增長的加快,初級產品需求的增長比率相對較 小。這意味著生產初級產品的國家的貿易條件正在下 降。

5. 壟斷所有權:

由於資源往往由具有高度壟斷權力的跨國公司持有,這 意味著利潤主要由一小部分富有的股東獲取。所以利潤 會流回跨國公司,而不會直接使該經濟體受益。此外為 吸引投資,跨國公司被徵收的稅款較低,利潤也因法 治、商業意識薄弱及腐敗而流失,即使公司提供就業機 會,但工人收入的占比通常很低。(Tejvan Pettinger, ,2013;2017)

二、國際上有哪些資源詛咒的案例?

1. 芬蘭

人口530萬的芬蘭,產業經濟結構原本就有所缺陷,高 度集中於電子業、林木造紙業、金屬工業和化工業,占 全產業的九成以上。該國企業集中度也高,十大企業占 全國出口額三成,前百大企業占七成,產品外銷目標市 場也八成集中在歐洲。這種產業集中度超高現象,與臺 灣結構態勢何其相似;正因為這種高集中度的產業經濟 結構使然,一旦Nokia(諾基亞)之類龍頭企業垮台、

120

侯皓為

某大產業不景氣,或主要市場歐洲經濟出了問題,立即 就會對芬蘭造成嚴重打擊。而在2008年金融危機後,Nokia的沒落使得芬蘭經濟連帶受到影響,甚至2014年 Nokia還被微軟併購,達到了蕭條的高峰。但在之後芬 蘭總理席比拉(Juha Sipila)根據芬蘭發展現況提出幾 個新的領域著力點後,在2016年GDP首度出現了正增

長,成功地將芬蘭帶出困境。(天下web only,2018)

2. 荷蘭

1960 年代荷蘭在北海發現天然氣油田,因此 1970 至

1980 年代初期,拜大量出口天然氣帶來貿易順差之賜, 累積大量外匯,卻也因荷蘭盾(Dutch guilder)實質匯

率大幅升值,導致國內其他產業出口競爭力下降、加速 去工業化(deindustrialization)。

荷蘭大力開採天然氣資源,發展天然氣產業,反而造成 製造業工資上漲、就業減少及荷蘭盾大幅升值。而荷蘭 在二戰之後,積極引進社會福利政策,政府社福支出大 幅增加,加重荷蘭病的症狀;加以兩次石油危機之後的 經濟減緩,在政府財政入不敷出情況下,政府債務持續 上升。

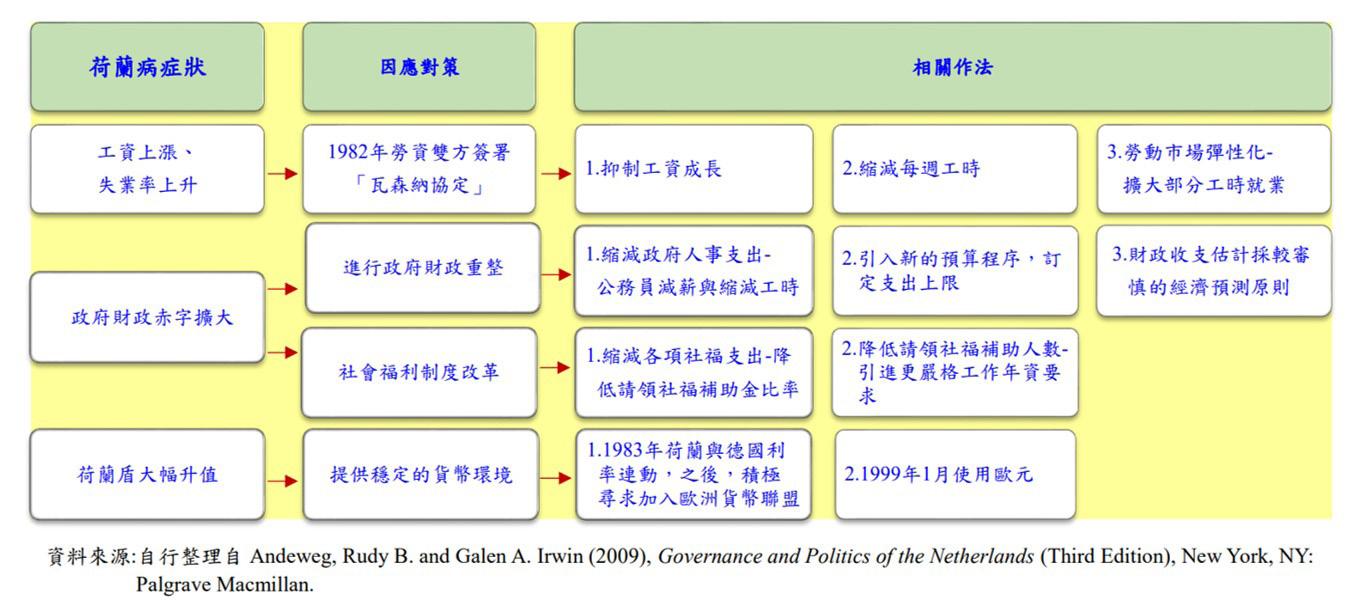

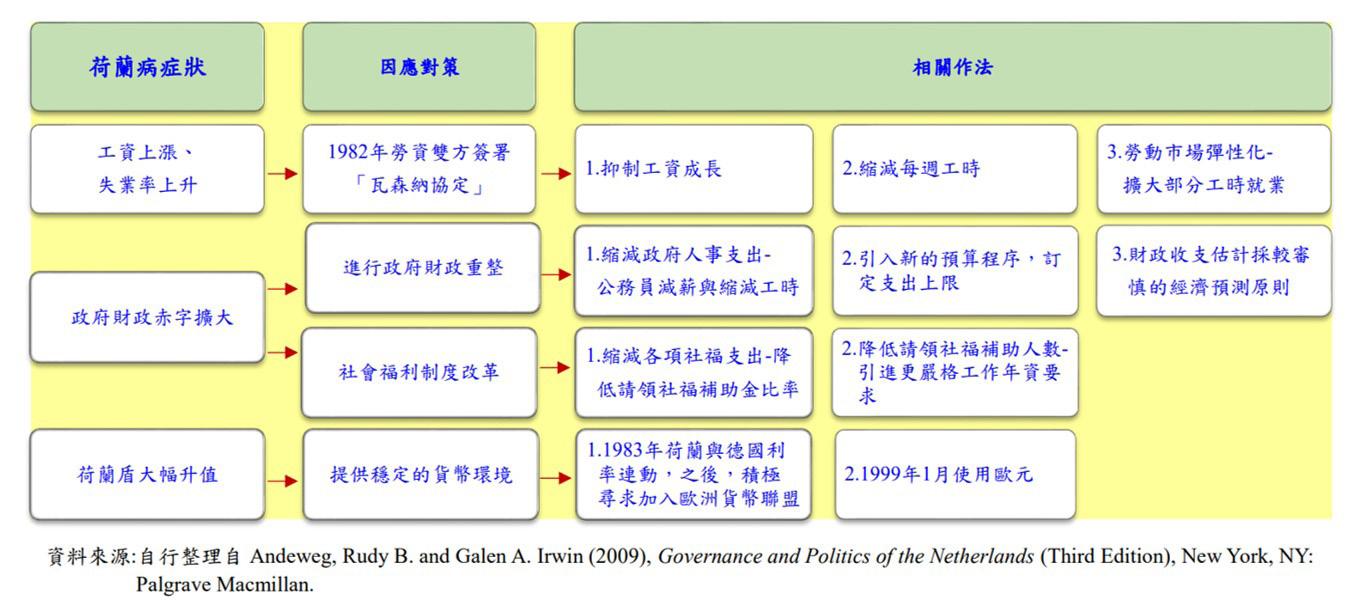

為治癒荷蘭病,荷蘭政府進行一連串改革,包括降低工 資成本、進行政府財政重整,社會福利制度改革及提供 穩定的貨幣環境(加入區域貨幣整合)等,繼而創下連 續26年(1983-2008年)無經濟衰退的紀錄。(中央銀 行,2021)

121

護國神山真的這麼神嗎?

圖一:荷蘭病症狀、因應對策及相關作法, 圖片來源:中央銀行,2021。

(https://www.cbc.gov.tw/dl-167927-d6aebf6251ca42948d50e5f89c272988.html)

3. 挪威

在1970年代後,挪威受益於北海油田的開採,其GDP開 始快速成長,原油相關出口自今佔其出口一半以上的比 例。

如同其他陷入資源詛咒的國家,在80年代,其國內外投 資都往石油產業傾斜,造成其他產業的發展受到排擠, 失去競爭力;另一方面,由於社會主義政黨的長年執 政,公共福利的支出持續增加,販賣石油所獲得的資金 大量流入國內,使通膨率不停上升。

直到1985年,石油危機爆發,油價崩盤到賣一桶賠一

桶,在這次教訓後,挪威決定成立國家主權基金,使像 原油相關產品等海外收益資金部不會直接流入國內,避

122

侯皓為

免抑制國內其他產業發展和通膨,同時設定原油的產量

上限來維持合理價格,以及降低漁業環境所受到的汙 染。

在此之後,挪威逐漸擺脫對於石油的依賴,石油相關產 業占GDP的比例漸少,其他產業受益於主權基金對於人 力資本的培養,得以高速發展。(張昱謙,2020)

4. 俄羅斯

國土廣大的俄羅斯,其蘊含著相當豐富的天然資源,但 直到1980年代初,其石油產業才開始發展,不到十年, 能源出口產業就已成為其經濟核心,其GDP也和國際能 源價格走勢呈高度相關。

如同其他陷入資源詛咒的國家,其國內外投資都往能源 產業傾斜,造成其他產業的發展受到排擠,失去競爭 力;另一方面,由於其經濟改革沒有做好完整的規劃, 導致寡頭政治,令俄羅斯政府對於能源產業的發展的主 要考量,是以滿足寡頭的政治利益為主。

因此,能源產業對於俄羅斯,是一種滿足其政治利益的 工具,其對於經濟發展的負面影響並不會在其主要考慮 的範圍內,這也使俄羅斯深陷資源詛咒之中。然而,不 同於其他陷入資源詛咒的國家,其廣大的資源產量和強 大的國際話語權,使其擁有一部份的能源定價的能力, 這也使其經濟的波動不如其他國家來的激烈。(張昱

謙,2020)

護國神山真的這麼神嗎?

123

由以上幾個案例可以觀察到,資源型經濟的不發達,以及 相關問題的出現,並不是資源本身的問題,而是與資源開發及 相關的制度安排的問題。是資源及資源財富治理的失當,引發 了所謂的資源詛咒問題。可以說詛咒的關鍵是:要麼是把財富 放錯了地方,要麼是把財富用錯了地方,而不是資源財富本身 出了什麼問題。

因此如果說資源型經濟相關問題的出現,並不是資源本身 的問題,而是與資源治理及相關的制度安排問題有關,那麼考 慮制度上對產業資源的安排,台灣等東亞經濟體也可能出現資 源型經濟的特徵,也就是產業單一化所造成的資源詛咒現象。

這也是本文想探討的重點。

三、台灣的產業結構如何走向半導體業單一化?

台灣的產業結構在戰後的數十年持續轉變,可以將台灣的 產業發展分為四個時期,分別為進口替代、出口擴張、十大建 設、高科技發展時期,這四個時期分別代表台灣從輕工業自給 自足到出口換匯,從輕工業為主的產業結構轉型至重工業為主 的產業結構,再從重工業為主的產業結構轉型至以高科技、高 附加價值為主的產業結構,而台灣自從1980年代起開始向高科 技產業轉型開始,如今已擁有相當成熟的半導體產業,2021年 台灣半導體產業產值4.08兆元,佔GDP佔比總額18.5%、出口 總額35%。而台積電營業額就高達15.9兆元。佔台灣GDP的 7.4%。台積電市值超過7000億美元,一度站到台灣上市公司總 市值的25%。半導體產業和在其中執牛耳的台積電在台灣經濟

124

侯皓為

的地位可見一斑。

早期台灣的電子工業可說毫無根基,其發展契機是以提供 廉價勞動力的加工出口區為基礎。60年代的台灣的出口導向政 策,吸引了美國廠商將電晶體的製造和在半導體製造流程中技 術層次較低的下游封裝階段轉移到台灣。此時的出口市場亦是 以美國為中心,美國半導體廠對台灣的策略是以獲取廉價勞動 力為出發點,而台灣也利用廉價的勞動力賺取外匯。

70年代初期,台灣在政治上,外交變局一再發生,如退出 聯合國、中日斷交和釣魚台事件;經濟上,世界正經歷停滯性

通貨膨脹的經濟衰退,台灣的出口市場受到很大的衝擊,石油 危機也為當時台灣的產業發展帶來結構轉型的呼聲。政府在此 時決定在國家的主導下投入積體電路產業,於1974年在工業技 術研究院成立「電子工業研究發展中心」(即日後的電子所) ,負責積體電路工業的推展,並以電子錶為技術引進的載具, 自美國引進積體電路設計及製造技術。(台灣工業文化資產 網,2009)

台灣由工業化階段邁向後工業化時期大致在1980年代,此 前工業部門就業人口、生產毛額大量上升,但在1980年代中後 期生產資源轉向服務業,農業、工業比重都縮減。到了2010年 農業佔GDP份額只剩1.8%,工業降至29.7%(製造業24.5%) ,服務業則增至68.5%,產業結構則為農業5.2%,工業降至 35.9%(製造業27.3%),服務業增至58.8%。

125

護國神山真的這麼神嗎?

一般國家在發展早期都以輕工業為先,而後轉向重化工業

及高科技產業,台灣也是如此。1951年時傳統產業佔GDP高達

73.3%,2010年則降至14.5%,基礎產業則長期維持GDP的兩 至三成。技術密集產業則從1951年的3.7%增至2010年的54.5% 。其中則以電子零組件和電子資訊光電業為主,兩者皆為在 1981年才有單獨統計數字,但電子零組件在2010年卻佔製造業 GDP30.5%之多,而資訊電子光電業也有11.1%,兩者合計超 過製造業四成,由此可見台灣這四十年來對於電子業的投入十 分成功,台灣產業技術升級明顯、技術密集產業擴展迅速。但 半導體等電子業占製造業產值的比例如此之高,是否會有其他 隱憂呢?(李誠、蕭代基、吳中書、王健全、董安琪,2015)

四、台灣半導體產業過度發展的問題

台灣半導體產業從70年代中期開始發展,以專業分工和專 業代工之商業模式從初期延續至今,以此方向建立了完整的產 業鏈並持續提升其設計、製造和封測技術,現居全球第二,但 地緣政治所導致的全球供應鏈重組與各國的供應鏈自主化,使 台灣半導體產業需消耗更多台灣的社會資源來面對,並會產生 若干負面影響,以下將就幾個主要面向來解釋。

1. 產業結構不穩定

如前述,在產業結構部分,台灣過度注重於電子業的發 展,電子零組件製造業佔GDP三成,而其中半導體產業 就佔GDP 18.5%,雖主要為高附加價值產業,但對於產 品的最終規格、產品的研發設計,並沒有掌握產品規

格,仍以產業鏈的中間產品為主,這就導致台灣的經濟

126

侯皓為

發展容易國際景氣的波動而影響,不利台灣的穩定發 展。

2. 研發創新集中

在研發經費上,2019年台灣電子零組件製造業研發經費 佔比54.1%,以電子零組件製造為基礎,延伸至資訊電 子、通訊、光電材料元件業。顯示創新能量仍集中於數 位電子產業。(吳榮義、林欣吾,2011;李誠、蕭代 基、吳中書、王健全,2015;經濟部統計處新聞 稿,2021)

3. 能源消耗

就能源問題來說,台積電目前是台灣最大的電力消費企 業。據統計,該公司2020年用電量為160億千瓦時,佔 台灣全年用電量2711億千瓦時的5.9%,隨著近年半導 體擴廠用量激增,估計2025年台積電占全台用電比例便 將由4%成長至8%。

從能源局統計月報來看,2020年工業部門裡面的電腦通 信及電子業就占了將近四成,用了556.68億度的用電量 為最大宗,再來是化學材料製造業的 310.25億度、金屬

基本工業的182.43億度,是主要的高耗電產業。這三項 產業的用電就占了七成以上的工業用電,它的發展趨勢

也是影響工業部門整體發電的主因。

透過2011-2020年的十年間數據變化,檢視工業部門各 行業別,可以看出最明顯的是電子業的用電量不斷往上 護國神山真的這麼神嗎?

127

成長,從2019年到2020年增加39.31億度。

電子業中的龍頭,被視為護國神山的台積電雖然在節能 與綠能的投資上不遺餘力,不過近年因為產能不斷擴 張,用電量呈現約每五年翻倍的趨勢。根據台積電企業 社會責任報告,台積電2014年用電量為70多億度,到 2019年用電量為143.27億度,台灣廠區為130億度,相 當於台北市九成的用電量。(張岱屏、林燕如,2021)

圖二:台積電(含海外)歷年用電量,圖片來源:我們的島 (https://ourisland.pts.org.tw/content/8557)

128

侯皓為

圖三:台積電擴廠用電需求,圖片來源:我們的島 (https://ourisland.pts.org.tw/content/8557)

4. 排擠效應

排擠效應也是台灣半導體產業造成的問題之一,隨著全 球產業的生態系統調整,政府大力提倡半導體產業的發 展。台灣是全球資訊產業代工大國,半導體產業帶給台 灣經濟發展,並且獲得護國神山的名稱,但近幾年來台 積電擴場計畫不斷,消耗大量的台灣經濟資源和專業科 技人才,產生產業排擠效應。(中時新聞,2022)

在人才需求的問題上,不管是IC設計半導體封裝或者是 封測,由於所需的專業門檻,因此人才供應勢必有限。 若科技人才皆投入半導體產業,這會間接擠壓到其他科

技產業的發展,造成產業發展的不平衡,例如台灣今年 以來很多本來在航太產業的科技人才,紛紛往半導體挪

移過去,在產業界產生了排擠效應。

護國神山真的這麼神嗎?

129

5. 矽通膨

根據工商時報總編輯梁寶華的說法,台積電以及半導體 產業晶元場擴廠主要的內涵是,對勞動力的需求、建材 的需求、原物料的需求,這會造成關鍵領域的物價上 漲,「矽通膨」可以說就是台積電擴廠帶來的通膨壓

力。估計台積電2022年多地設廠的資本支出將增加380 億至420億,其未來三年的資本支出也將起碼增加1120 億美元,而力積電則在苗栗銅鑼有兩座廠在興建,聯電

之前也創新了一個模式,讓很多想要長期訂單的客戶出 資幫忙一起蓋廠,確保產能,把產能切給客戶,這樣可 能出現所有晶元廠都大舉擴張的局面。並且還有過度供 給的情況可能會發生,比如在成熟製程方面,包括世界 先進、力積電、聯電,在不斷擴新廠後,可能形成新的 產能過剩情況,也因此部分外資對聯電、世界先進有降 評的說法,成熟製程在高速擴張的情況下,產生的過度 供給問題值得關注並探討。(梁寶華,2022)

台新投顧總經理李鎮宇分析,對於矽通膨,台灣要比較

警覺,因為台灣在矽通膨的核心,所有的矽製程、矽晶 圓,以及半導體,全球最大的半導體占比就是在台灣, 如果台積電開始擴廠,對於人才的需求,就會把薪資往

上拉,薪資往上拉對於通膨長期是產生壓力的。李鎮宇 也進一步指出,從「矽通膨」來看,會有正面和負面兩 個效果。正面來看,就是台積電會引領台灣薪資上漲, 但如果造成成本漲價,就是較負面的效應。(陳林幸 虹,2021)

侯皓為

130

圖四:台積電資本支出計畫,圖片來源:工商時報,2022。

(https://view.ctee.com.tw/video/finance/35650.html)

由此可以看到,半導體業過度發展對於社會造成的負擔是 不可忽視的,在半導體產業光鮮亮麗的同時,也使社會中不同 的人付出了代價。因此政府在制定政策的同時,可以考慮大眾 的整體利益,並察覺其中的風險。筆者認為,對台灣來說,發 現本國產業發展問題,並從他國錯誤經驗中學習,是一項應該 做的功課。

因此鑑於上述臺灣產業集中於半導體的各種問題,它國基 於產業單一化等因素而產生的資源詛咒案例及應對方法將更值 得我們借鑑與學習。

護國神山真的這麼神嗎?

131

五、資源詛咒案例可以給台灣產業發展問題什麼樣的啟示?

從資源詛咒中單一產業過度發展的種種問題可以給台灣帶 來要多元發展的警示,過去曾陷入資源詛咒的國家就是以開發 新的產業發展方向,降低資源詛咒的危害。我們或許應該認真 思考台灣將產業發展重心集中在半導體產業的後果,否則當發 生經濟危機時,我們可能會來不及應變,以下將提供幾個面向 的建議。

1. 創新與創業

近幾年全球貿易受中美貿易戰以及新冠病毒(COVID-19 )的影響,導致情勢不穩,市場波動加劇,而我國在 2026年,將進入「超高齡社會」,人口紅利將消失。除

此之外,台灣的人才斷層嚴重,產業與中國大陸重複性 極高,並在基礎環境和產業落後於中國大陸、韓國。在 這樣的趨勢下,台灣或許可以朝產業轉型的方向前進, 早一點布局,引進高階人才,吸引外資,形成新的產業 聚落,如此也可能降低將產業發展重心放在半導體產業 的風險。(工商時報,2020)

2. 多元佈局

以未來趨勢來看,在2030年時,就行動通訊技術來說, 大約每10年演進一次,此時將進入6G時代,需要搭載高 速光纖,而6G網路中也需要與人工技術結合,台灣若能 跟上趨勢,可以藉此促進產業升級,並開發新的優勢領 域。 侯皓為

132

除此之外,自動駕駛技術隨著人工智能、感測技術成

熟,在2030年時全球自動架車市場,將有7兆美元的商 機,台灣可以藉由這次機會,成為車廠的製造中心。而 近年新能源汽車逐漸嶄露頭角,最有前景的就是其固態 電池,固態電池可以解決鋰電池易漏電、爆炸的疑慮, 提高更加的安全性,預計固態電池在2030可商業化,台 灣可以往這方面方向做發展。

同時,奈米技術也是未來的產業發展方向之一,從電子 電路、能源、生醫、紡織都有它的身影,到2030年奈米 技術應用將量產化。由於台灣在相關技術上已經具有一 定優勢,且產業發展較為完整,因此會是一個半導體之 外的潛力產業。

另外,預計2026年進入「超高齡社會」的台灣,屆時老 年人口將占總人口20%,這樣會衍生出極大的社會問 題,因為需要大量的年輕人扶養老人,可是台灣少子化 的問題也十分嚴重,勞動短缺。因此在未來,失智照 顧、高齡健康與老人獨居必然是重要的商機,政府可以 透過政策促進相關產業發展,如此既能解決社會問題, 又能促進多元產業與經濟發展。(今周刊,2018)

3. 制度輔助

近期受新冠肺炎和中美貿易戰的影響,各國希望海外製

造業回流、增加國內就業機會、推動經濟、改善供應鏈 斷鍊問題,並且學習中國政府的政策,經由政府主導資 源配額,針對具有潛力的項目進行補貼,台灣或許可以 從中借鑒。除此之外,台灣仍以出口為導向,但以中間 護國神山真的這麼神嗎?

133

產品為主,欠缺品牌附加價值,建議台灣可以透過政府

加速產業轉型,經濟同時也能往上攀升。(經濟日 報,2021)

綜合來說,筆者雖認同台灣半導體的優勢地位,但台灣除 了半導體產業,還有許多具有優勢並有良好潛力的事業可以發 展,也就是說其實有多條路可以走,將資源投入創新與轉型同 樣可以使台灣保持競爭力,不須把賭注全放在半導體產業。隨 著半導體產業成為各國兵家必爭之地,其帶來的風險也正逐漸 提高,如何使產業結構具有彈性,令台灣能夠免於類似資源詛 咒的失敗案例,是國人在所謂「護國神山」的光彩下所必須警

覺並深入思考的。

134

侯皓為

參考文獻

中央銀行(2021)。荷蘭病之介紹。2022/10/21引自https:// knowledge.cbc.gov.tw/front/references/inpage/D42C7397C687-EB11-8143-2C44FD83FB4B

台灣工業文化資產網(2009)。半導體業。2022/10/22引自 https://iht.nstm.gov.tw/form/index-1.asp?m=2&m1=3&m2=75&gp=21&id=2

吳榮義(2011)。台灣產業發展策略。臺北市:新臺灣國策智 庫。

李誠、蕭代基、吳中書、王健全(2015)。于宗先院士及台灣 經濟發展政策。臺北市:中央研究院經濟研究所、中華經濟研 究院。

林建山(2015)。芬蘭變天大右轉,給了臺灣甚麼啟示?。風 傳媒。2022/10/21引自https://www.storm.mg/article/51561?mode=whole

唐祖湘、李洵穎(2018)。預知2030未來世界新樣貌。今周 刊。2022/10/23引自https://www.businesstoday.com.tw/ article/category/80394/post/201812140020/

徐作聖(2022)。護國神山的產業排擠效應。中時新聞 網。2022/10/22引自https://www.chinatimes.com/opinion/20220116002247-262110?chdtv

張岱屏、林燕如(2021)。是誰在用電|電電看圖表之二。我 們的島。2022/10/22引自https://ourisland.pts.org.tw/content/8557

護國神山真的這麼神嗎?

135

張昱謙(2020)。用地圖看懂歐洲經濟。臺北市:商周出版。

陳林幸虹(2021)。資金回收通膨就能解決?專家:「綠通 膨」、「矽通膨」正溫水煮青蛙。中央廣播電台。2022/10/22

引自https://www.rti.org.tw/news/view/id/2120665

梁明義、王文音(2022)。台灣半世紀以來快速經濟發展的回 顧與省思,紀念梁國樹教授第六屆學術研討會論文集。臺北 市:國立台灣大學經濟學系。

梁寶華(2022)。矽通膨時代來臨 台積電為什麼一支獨秀?。 工商時報。2022/10/22引自https://view.ctee.com.tw/video/ finance/35650.html

循環台灣基金會‧天下web only(2018)。沒有了Nokia,芬 蘭靠這個翻身。天下雜誌網。2022/10/21引自https://www. cw.com.tw/article/5092069

經濟日報(2021)。全球已經進入大政府大補貼時 代。2022/10/24引自 https://money.udn.com/money/story/5628/5658297

蘇孟宗(2020)。未來10年台灣科技趨勢。工商時 報。2022/10/23引自

https://www.chinatimes.com/newspapers/20200405000157-260204?chdtv

經濟部統計處新聞稿(2021)。2022/10/22引自https://www. moea.gov.tw/Mns/dos/bulletin/Bulletin.aspx?kind=23&html=1&menu_id=10212&bull_id=9286

Tejvan Pettinger (2013). resource curse. 2022/10/20引自

https://www.economicshelp.org/blog/glossary/resource-curse/

136

侯皓為

https://www.economicshelp.org/blog/11977/oil/dutch-dis

137 Tejvan Pettinger (2017). Dutch disease. 2022/10/20引自

ease/ 護國神山真的這麼神嗎?

蝦密?原來電競女選手那麼少!

從電子競技看性別議題 朱立亞

從電子競技賽事的轉播可以發現女性選手的佔比非常少。 此外,依據電競收入(Esports Earnings)的統計,電競選手 收入最高的前300名當中,沒有一位是女性。透過這次的專 題,探討多數女性選手為何在電競市場難以生存,如何改變現 狀與困境,以及未來的展望與期許。

電子競技的歷史

電子競技,亦稱電競,其歷史可以追溯到1972年。當時美

國史丹佛大學(Stanford University)舉辦電子競技賽事,透 過 Spacewar(太空戰爭)這款遊戲來爭奪一年份的滾石雜

誌,而這項賽事在當時也獲得該雜誌的贊助。因此,1972年可 被視為是電子競技的元年。

隨著電腦與家庭網路的普及,一些遊戲成為日後電子愛好 者舉行賽事的基石,再加上有組織的賽事持續蓬勃發展,逐漸 成為現代電子競技的雛形。除此之外,串流平台Twitch的誕生 使得電子競技賽更容易觀看,因此在全世界形成一股風潮,許 多電玩愛好者紛紛投入於電子競技賽事這個產業,並且把它視 為一種神聖的職業,實踐自身的夢想。 朱立亞

138

電競產業的發展非常迅速,然而,有些觀念與文化尚未成 熟,導致問題與爭議也隨之而來。舉例來說,性別議題值得我 們來探討與反思。

傳統價值的束縛

我們通常認為追求刺激與競爭是男性的生物本能,因此, 當男性接觸電子競技時,家人很少阻止他們去遊玩。在遊玩的 過程,男性不斷培育他們的遊戲技巧,進而從中獲得優越感。 即便遊戲公司推出新產品的時候,男性依循過去的遊玩經驗, 繼續培養自身電競方面的技術與能力,這就是為什麼男性在電 子競技領域能夠佔絕對多數,並且能在很年輕的時候獲得佳 績。反觀女性,由於傳統社會的價值觀不允許女性接觸及享受 競技遊戲,因此她們鮮少接觸該領域的一切。儘管現在是全民 遊戲的時代,當女性試圖進入電子遊戲的世界時,仍然被家人

阻止:他們認為女孩不應該接觸這些遊戲,因為它們過於暴 力,不符合女性的天性,女性只適合換裝、模擬養成遊戲,這 才符合大眾期待女性該有的樣子。正因如此,比起其他男性選 手,女性選手由於訓練時間起步晚,能夠上場比賽的機會相對 男性選手也來得少。

就傳統而言,電子競技被視為是男性的主流,尤其是第一

人稱射擊遊戲(First Person Shooter;FPS)更是以男性為主 要客群,從包裝到遊戲內容可以得知,多半迎合男性客戶的愛 好,很少考量女性玩家的喜好,使得女性玩家比例遠低於男性 玩家。不過鬥陣特攻(Overwatch)這款遊戲在包裝與遊戲內

蝦密?原來電競女選手那麼少!

139

容方面值得我們讚揚,他們在遊戲中的性別比例與族群相對多

元,營銷手段也相對中性,兼顧男性與女性客戶的需求。即便 鬥陣特攻兼顧到男性及女性客群的喜好,但是在鬥陣特攻的職 業電子競技聯賽中,男女選手之間存在著難以接受的差距,似 乎沒有隨著遊戲的性質,減緩男女選手人數懸殊的情形。但

是,這並不是暴雪娛樂(鬥陣特攻遊戲開發商與發行商)的問

題,如果把焦點聚集到幕後,可以發現其實暴雪娛樂雇用了大 量女性來經營聯賽。總而言之,由於傳統社會的根深蒂固,反

映出電競選手男女間的比例形成巨大的差距,即便有些公司試 圖改變現狀,但也難敵傳統價值觀的束縛。

外貌的評價

每當女性電競選手出場的時候,觀眾更多評論是關於她的 外貌與身材,而不是關注她的遊戲技術,使得女性選手無時無 刻得承擔社會對女性外貌的壓力。舉例來說,日本戰隊Babonyans旗下的女選手Akiu(Splatoon電競玩家)談論她在北海道 大會大賽取得冠軍是件值得喜悅的事,然而一些惡劣的觀眾不 斷在網路上攻擊她的外表。即便選手們知道在舞台上免於不了 觀眾的批評,但是當Akiu看到這些評論的時候,難免有些失

落,因為她希望觀眾著重在她的遊戲技術上,而非她的外貌。

隨著出場比賽的次數增加,惡意的評論也跟著增多。像是「女 性就必須接受被人批評外表的命運」、「現在男性重視女性的 容貌與年紀,如果要把觀眾的注意力放在對的地方,或許整形 是個好辦法」……等其他惡意的言詞中傷Akiu的心,使得她開 始檢討自身的外貌,導致現在的她不僅害怕面對鏡頭,也恐懼

140

朱立亞

與人近距離對話,深怕自己的外表會讓別人感到不舒服。(Yahoo奇摩,2019)

除了觀眾著重於女選手的外在,就連戰隊選拔的過程也不 例外。舉例來說,杭州LGD電子俱樂部挑選女選手的時候,不 只要求該選手的遊戲技術要好,也會規定她們的外表與三圍, 確保戰隊的形象。這些條件無形中也加深觀眾對於女選手既有 的想像,若是不符合大眾的期待,則會開始批評選手,以致於 脫離電子競技的價值。由於社會大眾仍重視女選手的樣貌而不 是她們的遊戲技巧,即便她們獲得佳績值得讚揚,也會因著外 貌的批評,對自己產生不自信,開始懷疑自我的價值,進而阻 礙她們在電競之路的發展。

更糟糕的是,有些戰隊俱樂部的成立無非為了吸引觀眾的 眼球,博得關注來獲得金錢。對老闆而言,掙錢比照顧選手們 的感受還要來得實際,因此,電競原本的精髓逐漸變質。最

終,女選手淪落成老闆手下掙錢的工具,不能發揮所長來實現 自身的夢想。

蝦密?原來電競女選手那麼少!

141

騷擾、偏見與歧視

娛樂是遊戲的核心價值,也是電子競技成為職業的開端之 一,但是女性玩家在傳統社會價值下,很難享受遊戲帶來的樂 趣,並且盡情地玩遊戲來磨練其所需的技巧,以及與隊友建立 良好的溝通關係,打造「各司其職」的遊戲環境。根本上,女

性玩家願不願意踏入電子競技遊戲世界與自身的技術強弱無 關,而是一系列的阻礙,迫使女性玩家紛紛離開電子競技模式

由於社會大眾不成熟的遊戲文化,年輕女性很難把電子競

技選手當作值得尊敬的職業來看待。當女性玩家接觸電子遊戲 的時候,常會出現兩種情況。一種是其他玩家或是粉絲看到玩 家設定為女性的時候,會說出輕佻、調戲的話語,像是「哦, 寶貝,我愛你」、「給約嗎?」等種種騷擾的字眼,讓女性玩 家不堪其擾。另一種情況則是因為女性玩家有時候在遊戲中表 現不佳,導致其他玩家認為該玩家別再接觸電子遊戲,避免拖 累隊友,甚至拖垮整個團隊,把大家辛苦打下的成果付諸流

水。因此,有些玩家會講出惡毒的話,比如對女性玩家說:「 回去打理家務吧,電子競技遊戲不適合女性來遊玩。」或是「 比起妳來玩,還不如把遊戲帳號轉交給男朋友要來的實際。」

鑑於上述的情形,女性玩家得到負面的經驗,因此她們自行減 少遊玩的時間與次數,避免重複經歷類似的體驗,影響自身的 遊玩品質與感受。正因為普羅大眾尚未擁有成熟的遊戲文化, 無形中阻礙了女性玩家進入電子競技產業,進而成為職業的電 競選手,實現自身的夢想與目標。

142

下的遊戲。

朱立亞