Migration

Le potentiel inexploité de l’Afrique

Mohamed Abdel Jelil, Samik Adhikari, Quy-Toan Do,

Heidi Kaila, Federica Marzo, Olive Nsababera, Ganesh Seshan et Maheshwor Shrestha

Migration

Cet ouvrage, ses contenus associés et ses mises à jour ultérieures sont disponibles sur le site : https://hdl.handle.net/10986/42534.

Scannez pour accéder à tous les ouvrages de la collection « L’Afrique en développement » publiée conjointement par l’Agence française de développement et la Banque mondiale.

L’AFRIQUE EN DÉVELOPPEMENT

Migration Le potentiel inexploité de l’Afrique

Mohamed Abdel Jelil, Samik Adhikari, Quy-Toan Do, Heidi Kaila, Federica Marzo, Olive Nsababera, Ganesh Seshan et Maheshwor Shrestha

Ouvrage publié conjointement par l’Agence française de développement et la Banque mondiale

© 2025 Banque internationale pour la reconstruction et le développement / La Banque mondiale 1818 H Street NW, Washington, DC 20433

Téléphone : 202-473-1000 ; Internet : www.worldbank.org

Certains droits réservés

1 2 3 4 28 27 26 25

Les analyses, interpretations et conclusions de ce livre sont formulees sous la responsabilite de leurs auteurs. Elles ne refletent pas necessairement le point de vue des administrateurs de la Banque mondiale ni des Etats qu’ils representent ni celui de l’Agence française de developpement.

La Banque mondiale et l’Agence française de developpement ne garantissent pas l’exactitude des donnees citees dans cet ouvrage. Les frontieres, les couleurs, les denominations et toute autre information figurant sur les cartes du present rapport n’impliquent de la part de la Banque mondiale ou de l’Agence française de developpement aucun jugement quant au statut juridique d’un territoire quelconque et ne signifient nullement que l’institution reconnait ou accepte ces frontieres.

Droits et autorisations

L’utilisation de cet ouvrage est soumise aux conditions de la licence Creative Commons Attribution 3.0 IGO (CC BY 3.0 IGO) http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo. Conformément aux termes de la licence Creative Commons Attribution (paternité), il est possible de copier, distribuer, transmettre et adapter le contenu de l’ouvrage, notamment à des fins commerciales, sous réserve du respect des conditions suivantes :

Mention de la source—L’ouvrage doit être cité de la manière suivante : Abdel Jelil, Mohamed, Samik Adhikari, Quy-Toan Do, Heidi Kaila, Federica Marzo, Olive Nsababera, Ganesh Seshan et Maheshwor Shrestha. 2025. Migration : le potentiel inexploité de l’Afrique. Collection « L’Afrique en développement ». Washington, DC : La Banque mondiale. doi:10.1596/978-1-4648-2209-4. Licence : Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO

Traductions—Si une traduction de cet ouvrage est produite, veuillez ajouter à la mention de la source de l’ouvrage le déni de responsabilité suivant : « Cette traduction n’a pas été réalisée par la Banque mondiale et ne doit pas être considérée comme une traduction officielle de cette dernière. La Banque mondiale ne saurait être tenue responsable du contenu de la traduction ni des erreurs qu’elle pourrait contenir. »

Adaptations—Si une adaptation de cet ouvrage est produite, veuillez ajouter à la mention de la source le déni de responsabilité suivant : « Cet ouvrage est une adaptation d’une œuvre originale de la Banque mondiale. Les idées et opinions exprimées dans cette adaptation n’engagent que l’auteur ou les auteurs de l’adaptation et ne sont pas validées par la Banque mondiale. »

Contenu tiers—La Banque mondiale n’est pas nécessairement propriétaire de chaque composante du contenu de cet ouvrage. Elle ne garantit donc pas que l’utilisation d’une composante ou d’une partie quelconque du contenu de l’ouvrage ne porte pas atteinte aux droits des tierces parties concernées. L’utilisateur du contenu assume seul le risque de réclamations ou de plaintes pour violation desdits droits. Pour réutiliser une composante de cet ouvrage, il vous appartient de juger si une autorisation est requise et de l’obtenir le cas échéant auprès du détenteur des droits d’auteur. Parmi les composantes, on citera, à titre d’exemple, les tableaux, les graphiques et les images.

Toute demande de renseignements sur les droits et licences doit être adressée à : World Bank Publications, The World Bank, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA ; courriel : pubrights@worldbank.org

ISBN (imprimé) : 978-1-4648-2209-4

ISBN (digital) : 978-1-4648-2210-0

DOI : 10.1596/978-1-4648-2209-4

Illustration de couverture : © Banque mondiale. Pacita Abad (1946–2004), « Call My Name », 1999. Peinture sur bois, 173 cm par 118 cm. Programme d’art de la Banque mondiale, objet 462096. Une autorisation supplémentaire est requise pour la réutilisation.

Conception de la page de couverture : Bill Pragluski, Critical Stages, LLC.

Numéro de contrôle de la Bibliothèque du Congrès : 2025904253

Collection « L’Afrique en développement »

Créée en 2009, la collection « L’Afrique en développement » s’intéresse aux grands enjeux sociaux et économiques du développement en Afrique subsaharienne. Chacun de ses numéros dresse l’état des lieux d’une problématique et contribue à alimenter la réflexion liée à l’élaboration des politiques locales, régionales et mondiales. Décideurs, chercheurs et étudiants y trouveront les résultats des travaux de recherche les plus récents, mettant en évidence les difficultés et les opportunités de développement du continent.

Cette collection est dirigée par l’Agence française de développement et la Banque mondiale. Pluridisciplinaires, les manuscrits sélectionnés émanent des travaux de recherche et des activités de terrain des deux institutions. Ils sont choisis pour leur pertinence au regard de l’actualité du développement. En travaillant ensemble sur cette collection, l’Agence française de développement et la Banque mondiale entendent renouveler les façons d’analyser et de comprendre le développement de l’Afrique subsaharienne.

Membres du comité consultatif

Agence française de développement

Thomas Mélonio, directeur exécutif, direction « Innovation, recherche et savoirs »

Hélène Djoufelkit, directrice, département « Diagnostics économiques et politiques publiques »

Adeline Laulanié, responsable, division « Publications »

Banque mondiale

Andrew Dabalen, chef économiste, région Afrique

Cesar Calderon, économiste spécialiste, région Afrique

Chorching Goh, économiste spécialiste, directrice de programme, région Afrique

Aparajita Goyal, économiste spécialiste, région Afrique

Titres de la collection « L’Afrique en développement »

2025

*Inequalities in Sub-Saharan Africa: Multidimensional Perspectives and Future Challenges (2025), Inégalités en Afrique subsaharienne: perspectives multidimensionnelles et enjeux futurs (2025), Anda David, Murray Leibbrandt, Vimal Ranchhod, Rawane Yasser (eds.)

*Migration: Africa’s Untapped Potential (2025), Migration : le potentiel inexploité de l’Afrique (2025), Mohamed Abdel Jelil, Samik Adhikari, Quy-Toan Do, Heidi Kaila, Federica Marzo, Olive Nsababera, Ganesh Seshan, Maheshwor Shrestha

2024

*Migrants, Markets, and Mayors: Rising above the Employment Challenge in Africa’s Secondary Cities (2024), Migrants, marchés et maires : répondre aux défis de l’emploi dans les villes secondaires africaines (2024), Luc Christiaensen, Nancy Lozano-Gracia (eds.)

2023

*Africa’s Resource Future: Harnessing Natural Resources for Economic Transformation during the Low-Carbon Transition (2023), Les ressources naturelles, un enjeu clé pour l’avenir de l’Afrique : ressources naturelles et transformation économique dans un contexte de transition vers des économies décarbonées (2023), James Cust, Albert Zeufack (eds.)

*L’Afrique en communs : tensions, mutations, perspectives (2023), The Commons: Drivers of Change and Opportunities for Africa (2023), Stéphanie Leyronas, Benjamin Coriat, Kako Nubukpo (eds.)

2021

Social Contracts for Development: Bargaining, Contention, and Social Inclusion in Sub-Saharan Africa (2021), Mathieu Clouthier, Bernard Harborne, Deborah Isser, Indhira Santos, Michael Watts

*Industrialization in Sub-Saharan Africa: Seizing Opportunities in Global Value Chains (2021), L’industrialisation en Afrique subsaharienne : Saisir les opportunités offertes par les chaînes de valeur mondiales (2022), Kaleb G. Abreha, Woubet Kassa, Emmanuel K. K. Lartey, Taye A. Mengistae, Solomon Owusu, Albert G. Zeufack

2020

*Les systèmes agroalimentaires en Afrique : repenser le rôle des marchés (2020), Food Systems in Africa: Rethinking the Role of Markets (2021), Gaëlle Balineau, Arthur Bauer, Martin Kessler, Nicole Madariaga

*The Future of Work in Africa: Harnessing the Potential of Digital Technologies for All (2020), L’avenir du travail en Afrique : exploiter le potentiel des technologies numériques pour un monde du travail plus inclusif (2021), Jieun Choi, Mark A. Dutz, Zainab Usman (eds.)

2019

All Hands on Deck: Reducing Stunting through Multisectoral Efforts in Sub-Saharan Africa (2019), Emmanuel Skoufias, Katja Vinha, Ryoko Sato

*The Skills Balancing Act in Sub-Saharan Africa: Investing in Skills for Productivity, Inclusivity, and Adaptability (2019), Le développement des compétences en Afrique subsaharienne, un exercice d’équilibre : Investir dans les compétences pour la productivité, l’inclusion et l’adaptabilité (2020), Omar Arias, David K. Evans, Indhira Santos

*Electricity Access in Sub-Saharan Africa: Uptake, Reliability, and Complementary Factors for Economic Impact (2019), Accès à l’électricité en Afrique subsaharienne : adoption, fiabilité et facteurs complémentaires d’impact économique (2020), Moussa P. Blimpo, Malcolm Cosgrove-Davies

2018

*Facing Forward: Schooling for Learning in Africa (2018), Perspectives : l’école au service de l’apprentissage en Afrique (2019), Sajitha Bashir, Marlaine Lockheed, Elizabeth Ninan, Jee-Peng Tan

Realizing the Full Potential of Social Safety Nets in Africa (2018), Kathleen Beegle, Aline Coudouel, Emma Monsalve (eds.)

2017

*Mining in Africa: Are Local Communities Better Off? (2017), L’exploitation minière en Afrique : les communautés locales en tirent-elles parti? (2020), Punam Chuhan-Pole, Andrew L. Dabalen, Bryan Christopher Land

*Reaping Richer Returns : Public Spending Priorities for African Agriculture Productivity Growth (2017), Obtenir de meilleurs résultats : priorités en matière de dépenses publiques pour les gains de productivité de l’agriculture africaine (2020), Aparajita Goyal, John Nash

2016

Confronting Drought in Africa’s Drylands: Opportunities for Enhancing Resilience (2016), Raffaello Cervigni, Michael Morris (eds.)

2015

*Africa’s Demographic Transition: Dividend or Disaster? (2015), La transition démographique de l’Afrique : dividende ou catastrophe ? (2016), David Canning, Sangeeta Raja, Abdo Yazbech

Highways to Success or Byways to Waste: Estimating the Economic Benefits of Roads in Africa (2015), Rubaba Ali, A. Federico Barra, Claudia Berg, Richard Damania, John Nash, Jason Russ

Enhancing the Climate Resilience of Africa’s Infrastructure: The Power and Water Sectors (2015), Raffaello Cervigni, Rikard Liden, James E. Neumann, Kenneth M. Strzepek (eds.)

The Challenge of Stability and Security in West Africa (2015), Alexandre Marc, Neelam Verjee, Stephen Mogaka

*Land Delivery Systems in West African Cities: The Example of Bamako, Mali (2015), Le système d’approvisionnement en terres dans les villes d’Afrique de l’Ouest : L’exemple de Bamako (2015), Alain Durand-Lasserve, Maÿlis Durand-Lasserve, Harris Selod

*Safety Nets in Africa: Effective Mechanisms to Reach the Poor and Most Vulnerable (2015), Les filets sociaux en Afrique : méthodes efficaces pour cibler les populations pauvres et vulnérables en Afrique (2015), Carlo del Ninno, Bradford Mills (eds.)

2014

Tourism in Africa: Harnessing Tourism for Growth and Improved Livelihoods (2014), Iain Christie, Eneida Fernandes, Hannah Messerli, Louise Twining-Ward

*Youth Employment in Sub-Saharan Africa (2014), L’emploi des jeunes en Afrique subsaharienne (2014), Deon Filmer, Louise Fox

2013

*Les marchés urbains du travail en Afrique subsaharienne (2013), Urban Labor Markets in Sub-Saharan Africa (2013), Philippe De Vreyer, François Roubaud (eds.)

Enterprising Women: Expanding Economic Opportunities in Africa (2013), Mary Hallward-Driemeier

Securing Africa’s Land for Shared Prosperity: A Program to Scale Up Reforms and Investments (2013), Frank F. K. Byamugisha

*The Political Economy of Decentralization in Sub-Saharan Africa: A New Implementation Model in Burkina Faso, Ghana, Kenya, and Senegal (2013), Bernard Dafflon, Thierry Madiès (eds.)

2012

Empowering Women: Legal Rights and Economic Opportunities in Africa (2012), Mary HallwardDriemeier, Tazeen Hasan

*Financing Africa’s Cities: The Imperative of Local Investment (2012), Financer les villes d’Afrique : l’enjeu de l’investissement local (2012), Thierry Paulais

*Structural Transformation and Rural Change Revisited: Challenges for Late Developing Countries in a Globalizing World (2012), Transformations rurales et développement : les défis du changement structurel dans un monde globalisé (2013), Bruno Losch, Sandrine Fréguin-Gresh, Eric Thomas White

*Light Manufacturing in Africa: Targeted Policies to Enhance Private Investment and Create Jobs (2012), L’industrie légère en Afrique : politiques ciblées pour susciter l’investissement privé et créer des emplois (2012), Hinh T. Dinh, Vincent Palmade, Vandana Chandra, Frances Cossar

*The Informal Sector in Francophone Africa: Firm Size, Productivity, and Institutions (2012), Les entreprises informelles de l’Afrique de l’ouest francophone : taille, productivité et institutions (2012), Nancy Benjamin, Ahmadou Aly Mbaye

2011

Contemporary Migration to South Africa: A Regional Development Issue (2011), Aurelia Segatti, Loren Landau (eds.)

Challenges for African Agriculture (2011), Jean-Claude Deveze (ed.)

L’économie politique de la décentralisation dans quatre pays d’Afrique subsaharienne : Burkina Faso, Sénégal, Ghana et Kenya (2011), Bernard Dafflon, Thierry Madiès (eds.)

2010

Gender Disparities in Africa’s Labor Market (2010), Jorge Saba Arbache, Alexandre Kolev, Ewa Filipiak (eds.)

*Africa’s Infrastructure: A Time for Transformation (2010), Infrastructures africaines : une transformation impérative (2010), Vivien Foster, Cecilia Briceño-Garmendia (eds.)

*Disponible en français

Tous les ouvrages de la collection L’Afrique en développement publiés conjointement par l’Agence française de développement et la Banque mondiale sont disponibles gratuitement sur le site : http://hdl.handle.net/10986/2150.

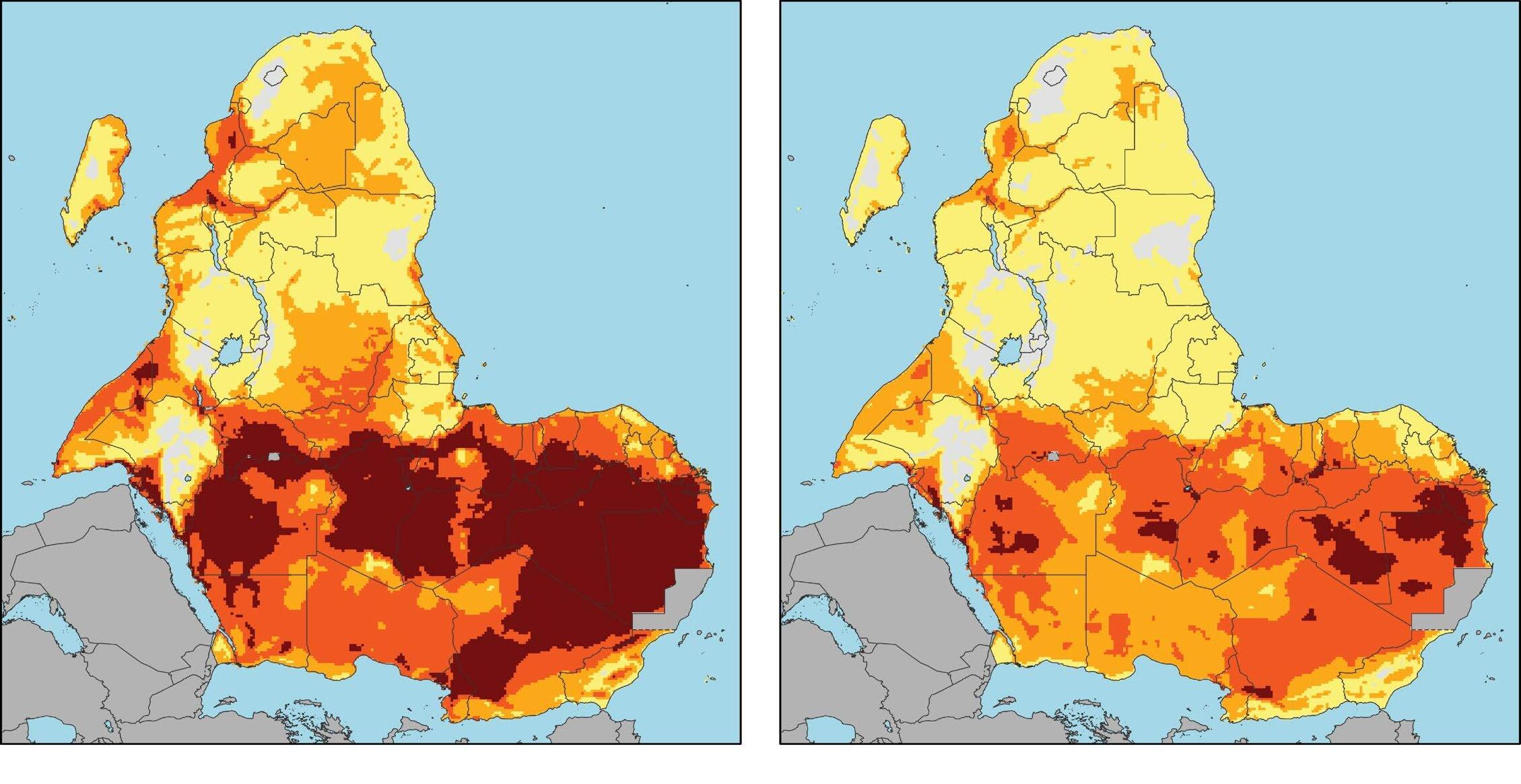

La croissance rapide de la population dans le centre géographique de l’Afrique s’opère sur fond de changement climatique

La migration a le potentiel de générer des retombées économiques plus importantes en Afrique

Des politiques volontaristes sont nécessaires pour libérer le potentiel de la migration en Afrique

L’Afrique doit exploiter le potentiel économique des migrants déplacés de force et en détresse tout en préservant leur dignité

4 Mettre en valeur le potentiel productif de la mobilité africaine

Utiliser les accords bilatéraux et multilatéraux propices à une meilleure migration

1.1

Dans les pays d’origine : maximiser les bénéfices avant, pendant et après la migration

les pays de destination : faciliter l’intégration

Que se passe-t-il lorsqu’un conflit éclate aux portes de l’Europe ?

1.1 Part des migrants restant dans leur région d’origine, 2020

1.2

1.3 Part des migrants originaires d’un pays membre de la CER, 2020

1.4 Nombre de migrants morts ou disparus, par région de l’incident, 2014-2023

1.5 Flux transfrontaliers irréguliers vers l’Europe

1.6 Les réfugiés représentent une part importante des flux migratoires en Afrique

B1.2.1 Un petit nombre de pays concentre la plupart des déplacements internes 18

2.1 La population africaine sera la plus importante du monde en 2050, grâce à des taux de fécondité élevés, une espérance de vie en hausse et des taux de mortalité en baisse.

24

2.2 En Afrique, l’augmentation du nombre de personnes en âge de travailler par rapport aux enfants et aux personnes âgées annonce un dividende démographique. 25

2.3 Dans les pays à revenu élevé et intermédiaire supérieur, la population en âge de travailler diminuera entre 2024 et 2050, tandis que la population âgée augmentera rapidement. 26

2.4 Le PIB par habitant dans le centre géographique de l’Afrique reste inférieur à un quart du PIB mondial 27

2.5 L’extrême pauvreté demeure élevée dans les pays du centre géographique de l’Afrique

2.6 La durée de scolarisation en Afrique est inférieure à la plupart des pays du monde, et la proportion de jeunes ni en emploi, ni en études, ni en formation est élevée

28

29

2.7 La proportion de citadins et le nombre de citadins augmentent en Afrique 30

2.8 Dans les pays du centre géographique de l’Afrique, où le secteur agricole emploie près de 50 % de la main-d’œuvre, le manque d’emplois salariés contraint de nombreuses personnes à exercer comme travailleur indépendant pour assurer leur subsistance

30

2.9 Les situations de conflit et de violence en Afrique ont augmenté dans la dernière décennie 31

3.1 Ratio entre les salaires des migrants (âgés de 15 à 35 ans) originaires du centre géographique de l’Afrique et les salaires des non-migrants, par région de destination

3.2 Les pays du centre géographique de l’Afrique reçoivent les plus faibles envois de fonds par émigrant

44

45

3.3 Le coût de transaction moyen des envois de fonds vers un pays africain est élevé 46

B3.1.1 Nombre de médecins, infirmiers et sages-femmes pour 10 000 habitants, 2018-2021 49

3.4 Les principaux pays de destination des migrants africains doivent opérer un arbitrage délicat entre une augmentation de l’immigration et un report de l’âge de la retraite. 54

3.5 Propension à migrer à l’étranger pour étudier, 2020 56

3.6 Effet des ABMMO sur les flux migratoires de main-d’œuvre

60

3.7 Part des réfugiés et demandeurs d’asile parmi les migrants transfrontaliers, 2020 63

3.8 Nombre de migrants morts ou disparus, par région d’origine, 2014-2023 64

4.1 Matrice adéquation-motivation du Rapport sur le développement dans le monde 2023 76

Cartes

1.1 Schémas de mobilité en Afrique, 2020 13

2.1 Confluence de facteurs en Afrique 22

2.2 L’Afrique devrait se réchauffer au cours des prochaines décennies 35

3.1 Nombre d’accords bilatéraux sur la migration de main-d’œuvre signée, 1927-2020 59

Avant-propos

La migration a toujours joué un rôle crucial dans la structuration du paysage social, économique et culturel africain. À la Banque mondiale, nous sommes conscients de l’immense potentiel de la migration en matière de développement économique, de réduction de la pauvreté et de renforcement de la cohésion sociale sur le continent. La migration est un puissant moteur de changement, propulsé par des individus et des familles en quête de perspectives économiques, de sécurité et de meilleures conditions de vie, aussi bien en Afrique qu’au-delà de ses frontières.

Malgré ce potentiel de transformation, les bénéfices de la migration pour le développement de l’Afrique demeurent largement inexploités. Il est fondamental de changer notre regard sur la migration, afin de ne plus la considérer comme un défi, mais comme une chance de mobiliser les vastes ressources humaines de l’Afrique pour faire croître et prospérer le continent, ainsi que la communauté mondiale.

L’Afrique se situe à un moment charnière de son développement, avec une population jeune en croissance rapide qui représentera bientôt une part importante de la main-d’œuvre mondiale. D’ici à 2050, un jeune en âge de travailler sur trois sera né en Afrique, ce qui offre une occasion sans précédent de stimuler la croissance économique et l’innovation. Pour exploiter pleinement ce potentiel, les pays africains, en partenariat avec la communauté mondiale, doivent créer des environnements qui favorisent et valorisent la contribution des migrants à la prospérité des pays d’origine et de destination.

Le présent rapport, qui vient compléter le Rapport sur le développement dans le monde 2023 : Migrants, réfugiés et sociétés, souligne la nécessité de mettre en place des politiques qui garantissent des migrations sûres, ordonnées et régulières, tout en assurant la protection des personnes déplacées de force. Ce rapport appelle à des efforts concertés de la part des décideurs politiques, des communautés et des parties prenantes dans les pays d’origine, de transit et de destination, afin de déployer des stratégies permettant de valoriser le potentiel économique des migrants et des réfugiés. Le rapport insiste également sur l’importance d’offrir des alternatives à la migration de détresse, trop souvent à l’origine de tragédies humaines pendant le transit.

La Banque mondiale s’engage à soutenir les pays africains dans cette démarche. Nous sommes convaincus qu’en investissant dans l’éducation, les infrastructures et la gouvernance, et en renforçant l’intégration régionale, l’Afrique peut libérer tout le potentiel de son capital humain.

Notre rôle est de fournir les ressources, les recherches et les partenariats nécessaires pour aider les pays africains à mettre les atouts de la migration au service de la croissance économique et du développement.

Ce rapport livre une analyse complète des tendances migratoires africaines et formule des recommandations concrètes à l’intention des décideurs politiques. Il souligne la nécessité de protéger les droits et la dignité des migrants et des réfugiés, en faisant de la migration un processus sûr et avantageux pour tous les acteurs concernés. En mobilisant le potentiel de la migration, l’Afrique peut relever les défis qui jalonnent son développement et offrir à ses habitants un avenir plus radieux.

La Banque mondiale reste un partenaire engagé dans cette voie, œuvrant aux côtés des gouvernements africains, des organismes régionaux et des partenaires internationaux pour construire un avenir où la migration sera le moteur d’un développement durable. Ensemble, nous pouvons transformer la promesse de la migration en une réalité qui profitera à l’Afrique et au monde entier.

Ousmane Diagana

Vice-président

Afrique de l’Ouest et du Centre

Banque mondiale

Victoria Kwakwa Vice-présidente

Afrique de l’Est et Australe

Banque mondiale

Ousmane Dione

Vice-président

Moyen-Orient et Afrique du Nord

Banque mondiale

remerciements

Le rapport Migration : le potentiel inexploité de l’Afrique a été rédigé par une équipe de la Banque mondiale composée de Mohamed Abdel Jelil, Samik Adhikari, Quy-Toan Do, Heidi Kaila, Federica Marzo, Olive Nsababera, Ganesh Seshan et Maheshwor Shrestha, sous la supervision d’Andrew Dabalen. Le rapport a été financé par le Bureau de l’économiste en chef pour la région Afrique. L’analyse livrée dans ce rapport se base sur les documents préliminaires et les études de cas suivants :

• « Do Bilateral Labor Agreements Increase Migration? Global Evidence from 1960 to 2020 », de Samik Adhikari, Narcisse Cha’ngom, Heidi Kaila et Maheshwor Shrestha.

• « A Profile of Migrants in North Africa: Background, Intentions, and Labor Market Outcomes », de Marian Atallah et Federica Marzo.

• « Effectiveness of Mass Regularization Policies in South Africa: Evidence from the Dispensation of Zimbabwean Project (DZP) », de Narcisse Cha’ngom.

• « Climate Change and Mobility », de Viviane Clement et Kanta Kumari Rigaud.

• « Migration to and through North Africa: An Overview », de Michele Di Maio, Valerio Leone Sciabolazza et Federica Marzo.

• « Population Aging and International Migration », de Toan Do, Andrei Levchenko, Sebastian Sotelo et Román D. Zárate.

• « Migration Policies in Africa’s Regional Economic Communities », de Blaise Gnimassoun et Assi Okara.

• « Overview of Methods for State Collaboration on African Migration beyond the Continent », de Michelle Leighton.

• « Forced Displacement in Sub-Saharan Africa: A Stocktaking of Evidence », de Zara Sarzin et Olive Nsababera.

Kèneth Omondi a assuré l’appui administratif. Narcisse Cha’ngom a assisté l’équipe dans ses recherches. Pascal Jaupart a contribué à l’encadré sur la migration des personnels de santé.

Sandra Gain a assuré le processus éditorial. Bruno Bonanséa, Brenan Gabriel Andre et Patricia Anne Janer de l’équipe Cartographie ont élaboré les cartes.

L’équipe a bénéficié des conseils et suggestions d’un comité consultatif interne composé de Patrick Barron, Himdat Bayusuf, Kathleen Beegle, Nazmul Chaudhury, Xavier Devictor,

Johannes (Hans) Hoogeveen, Manjula Luthria et Kanta Rigaud. Pablo Ariel Acosta, Tom Bundervoet, Aline Coudouel, Ugochi Daniels, Manuela Tomei et Jackie Wahba se sont chargés de l’évaluation par des pairs.

L’équipe exprime sa reconnaissance pour tous les éclairages reçus lors des consultations auprès des agences gouvernementales, des partenaires de développement, des ambassades, des organisations de la société civile, des universités et des groupes de réflexion en Algérie, en Belgique, aux Comores, en Côte d’Ivoire, en Éthiopie, en France, au Ghana, en Italie, au Kenya, au Maroc, en République arabe d’Égypte, au Saint-Siège, au Sénégal, en Suisse et au Royaume-Uni.

Cet ouvrage a été traduit en français par Cadenza Academic Translations à partir de l’édition originale en langue anglaise.

principaux points à retenir

Chapitre 1 : État des lieux de la mobilité en Afrique

1. Les Africains migrent rarement en dehors du continent.

Moins de 1 % de la population de la région quitte le continent, bien moins que la moyenne mondiale.

2. Les Africains qui quittent le continent vont de plus en plus en Amérique du Nord et dans les pays du Conseil de coopération du Golfe, et de moins en moins en Europe.

Les trois quarts des migrants africains qui quittaient le continent se rendaient en Europe, contre un peu plus de la moitié aujourd’hui.

3. De nombreux États africains deviennent des pays de destination des migrants.

Les pays d’Afrique du Nord s’affirment comme des pays de destination et non comme de simples zones de transit pour les personnes migrant vers l’Europe. La Côte d’Ivoire, le Kenya et l’Afrique du Sud accueillent au moins deux fois plus de migrants qu’ils n’en envoient.

4. La migration irrégulière dans tout le continent est la plus dangereuse au monde.

Près de 5 000 décès de migrants africains ont été recensés en 2023, un nombre plus de deux fois supérieur à celui des migrants asiatiques et environ quatre fois supérieur à celui des migrants d’Amérique latine.

5. L’Afrique accueille un quart de la population mondiale de réfugiés.

La plupart des réfugiés se sont déplacés vers un pays voisin. Dix pays accueillent près de 90 % d’entre eux.

Chapitre 2 : Les grandes tendances convergentes en Afrique

1. D’ici 2050, un jeune sur trois (âgé de 15 à 34 ans) sera africain.

Le nombre de personnes en âge de travailler devrait augmenter de 600 millions en Afrique, tandis qu’il devrait baisser de 200 millions dans les pays à revenu élevé et intermédiaire supérieur.

2. La croissance économique de l’Afrique stagne et ne parvient pas à créer assez d’emplois pour une population jeune en pleine expansion.

La croissance économique continue de progresser plus lentement que la croissance démographique, tandis que la pauvreté des apprentissages affecte neuf enfants sur dix en Afrique subsaharienne.

3. D’ici 2050, 1,3 milliard d’Africains devraient vivre dans des pays qui connaissent actuellement une situation de fragilité ou de conflit.

Près de la moitié de la population africaine vit dans des pays touchés par une fragilité persistante. Les cas de conflit, de violence et de déplacements forcés ont fortement augmenté depuis 2010.

4. Plus d’un demi-milliard d’Africains sont exposés à des phénomènes météorologiques extrêmes, dont des inondations, des sécheresses, des cyclones et des vagues de chaleur.

Les territoires ruraux agricoles et les zones côtières sont de plus en plus menacés par le changement climatique, tandis que les centres urbains tentent péniblement de faire face à l’augmentation de la population et à la pression exercée sur les services de base.

Chapitre 3 : Le potentiel inexploité de la migration

1. Le potentiel de prospérité de la migration africaine est largement inexploité.

Les Africains sont moins nombreux à migrer par rapport aux autres régions du monde. Seul un petit nombre d’entre eux migrent vers un pays où les gains salariaux potentiels sont importants.

2. La « Grande Divergence Démographique » offre à l’Afrique une conjoncture propice pour intégrer davantage la migration dans sa politique de développement.

Les principaux pays de destination non africains connaissent une baisse de leur population active. Pour maintenir le ratio actuel entre les personnes en âge de travailler et les personnes âgées, ils devront procéder à une augmentation de l’immigration équivalente à 14 à 77 % de leur population d’ici à 2050.

3. Une gestion stratégique de la migration permet aux pays d’origine et de destination de mettre la migration au service de leurs intérêts respectifs.

Les accords bilatéraux sur les migrations de main-d’œuvre permettent de faire coïncider le développement des compétences et les besoins des pays de destination. Bien que ces accords favorisent durablement les flux migratoires entre les pays, l’Afrique accuse toujours un retard quant à leur utilisation.

4. La mobilisation du potentiel économique des réfugiés et des personnes déplacées internes préserve leur dignité tout en réduisant les coûts pour les communautés d’accueil.

L’intégration économique, qui passe notamment par l’octroi de droits du travail et de la liberté de circulation, permet aux réfugiés et aux personnes déplacées internes d’être plus autonomes, ce qui réduit les coûts de leur accueil.

Chapitre 4 : Exploiter le potentiel productif de la mobilité africaine

1. Des murs plus hauts exigent des portes plus grandes.

Pour favoriser la migration régulière et décourager les mouvements irréguliers, le nombre de voies d’accès légales doit être accru.

2. Créer et renforcer des systèmes de migration dans les pays africains.

Il est nécessaire de mettre en place des politiques et des systèmes pour aider les migrants et leurs communautés d’origine et de destination au départ, pendant le transit, à l’arrivée et enfin, au retour.

3. Favoriser la mobilité régionale des Africains.

Les obstacles à la libre circulation au sein des communautés économiques régionales doivent être réduits, notamment pour les réfugiés, et l’efficacité des marchés du travail régionaux doit être améliorée en harmonisant l’acquisition et la reconnaissance des compétences.

4. Renforcer la capacité de l’Afrique à tirer parti de la « Grande Divergence Démographique ».

L’Afrique augmentera les bénéfices de la migration internationale en renforçant les mécanismes d’action collective et en investissant dans des compétences recherchées dans le monde, tant au niveau national qu’en coordination avec les pays de destination.

Glossaire

Ce glossaire présente des descriptions générales, et non des définitions juridiques précises, des termes utilisés dans le présent rapport. Toutefois, ces descriptions comportent des éléments juridiques et stratégiques relatifs à la façon dont ces termes sont compris et appliqués en pratique. Ce glossaire est adapté du Rapport sur le développement dans le monde 2023 : Migrants, réfugiés et sociétés.

apatride Personne qui n’est considérée comme ressortissante d’aucun pays.

asile ou statut de réfugié Statut juridique qu’un État accorde à un réfugié sur son territoire au terme d’une procédure judiciaire ou administrative. Ce statut confère aux individus concernés la protection internationale des réfugiés en empêchant leur renvoi (conformément au principe de non-refoulement), en régularisant leur séjour sur leur territoire d’accueil et en leur accordant certains droits pendant qu’ils s’y trouvent.

centre géographique de l’Afrique Pays situés à l’ouest, au centre et à l’est du continent : Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cap-Vert, Cameroun, Comores, Côte d’Ivoire, Djibouti, Guinée équatoriale, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigéria, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République du Congo, Rwanda, São Tomé-et-Príncipe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe.

demandeur d’asile Ressortissant d’un pays tiers qui demande l’asile. À des fins statistiques, il s’agit d’une personne qui a présenté une demande d’asile sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement.

diaspora Population d’un pays donné, qui est dispersée dans des régions ou des pays distincts de son lieu géographique d’origine.

émigrant Personne qui quitte son pays de résidence habituelle pour s’établir dans un autre pays. Ce terme est utilisé du point de vue du pays d’origine de la personne concernée.

immigrant Personne qui déménage dans un pays pour y établir sa résidence habituelle. Ce terme est utilisé du point de vue du pays de destination de la personne concernée.

migrant Dans le présent rapport, personne qui quitte son pays de résidence habituelle pour s’installer dans un autre pays dont il n’a pas la citoyenneté. Ce changement de pays ne tient pas compte des déplacements de courte durée à des fins telles que les loisirs, les affaires, un traitement médical ou un pèlerinage religieux.

migrant économique Personne qui franchit une frontière internationale non pas par crainte de persécution ou d’éventuelles atteintes graves ou de la mort, mais pour d’autres raisons, telles que l’amélioration de ses conditions de vie en allant travailler ou retrouver sa famille à l’étranger. Ce terme englobe les migrants travailleurs ou travailleurs migrants qui se déplacent principalement pour travailler dans un autre pays.

migrant en détresse Personne qui émigre vers un autre pays dans des conditions de détresse, mais qui ne répond pas aux critères applicables pour obtenir le statut de réfugié. Cette migration est souvent irrégulière et dangereuse.

migrant en situation irrégulière Migrant qui n’est pas légalement autorisé à entrer ou à séjourner dans un pays donné (également appelé migrant sans papiers).

migrant en situation régulière Migrant qui est légalement autorisé à entrer ou à séjourner dans un pays donné.

non-refoulement Principe juridique interdisant aux États de renvoyer toute personne vers un pays ou un territoire où elle pourrait être exposée à des persécutions, à la torture ou à d’autres atteintes graves.

pays/société d’accueil Pays dans lequel un réfugié s’établit, temporairement ou définitivement.

pays/société de destination Pays vers lequel une personne émigre.

pays/société d’origine Pays que quitte un migrant ou un réfugié.

périphérie géographique de l’Afrique Pays situés au nord et au sud du continent : Afrique du Sud, Algérie, Botswana, Eswatini, Lesotho, Libye, Maroc, Maurice, Namibie, République arabe d’Égypte, Seychelles et Tunisie.

personne déplacée à l’intérieur de son propre pays (PDI) Personne qui a été déplacée à l’intérieur des frontières d’un État pour éviter la persécution, des atteintes graves ou la mort, notamment en raison d’un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations des droits humains ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme.

protection (internationale) complémentaire Forme de protection internationale fournie par un pays ou une région à des personnes qui ne bénéficient pas du statut de réfugié, mais qui peuvent néanmoins avoir besoin d’une protection internationale. Les États utilisent divers mécanismes juridiques et directifs pour régulariser l’entrée ou le séjour de ces personnes sur leur territoire ou empêcher leur renvoi (conformément au principe de non-refoulement).

protection internationale Protection juridique accordée par des États à des réfugiés ou autres personnes déplacées sur leur territoire qui ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine

parce qu’ils y seraient en danger et parce que celui-ci ne peut ou ne veut pas les protéger. La protection internationale a un statut juridique qui, au minimum, empêche le renvoi de ces réfugiés ou autres personnes déplacées (conformément au principe de non-refoulement) et régularise leur séjour sur le territoire d’accueil.

réfugié Personne à qui un pays d’asile a accordé une protection internationale en raison d’une crainte de persécution, de conflit armé, de violence ou de troubles graves à l’ordre public dans son pays d’origine. La protection internationale que les pays accordent aux réfugiés a un statut juridique distinct (voir asile ou statut de réfugié) qui empêche que ces derniers soient renvoyés (conformément au principe de non-refoulement), en régularisant leur séjour sur leur territoire d’accueil et en leur accordant certains droits pendant qu’ils s’y trouvent, en application de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et de son Protocole de 1967 ou d’autres instruments juridiques internationaux, régionaux ou nationaux.

Sigles et acronymes

ABMMO accord bilatéral sur les migrations de main-d’œuvre

ABSS accord bilatéral de sécurité sociale

CCG Conseil de coopération du Golfe

CEA centre d’excellence africain

CEDEAO Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest

CER communauté économique régionale

GSPM partenariat mondial sur les compétences et la migration

HCR Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés

MoU mémorandum d’accord

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

OIM Organisation internationale pour les migrations

PARC prêt à remboursement contingent au revenu

PDI personne déplacée à l’intérieur de son propre pays

PIB produit intérieur brut

SADC Communauté de développement de l’Afrique australe

UE Union européenne

WHR Guichet pour les réfugiés et les communautés d’accueil

introduction

Présentation générale

La migration africaine est une histoire de mouvements guidés par la quête de perspectives économiques proches ou lointaines, la recherche de sécurité, le besoin urgent d’échapper à des conditions environnementales adverses, et la force des liens familiaux. Volontaire ou forcée, la migration révèle la résilience et la capacité d’adaptation de l’Afrique, en traçant des voies qui s’étendent sur tout le continent et qui atteignent des régions aussi éloignées que l’Europe, les Amériques ou le Moyen-Orient. Pourtant, le potentiel de transformation de la migration, qui pourrait permettre d’améliorer la vie des Africains, demeure largement inexploité. Pour que les avantages de la migration contribuent au développement de l’Afrique, les décideurs politiques et les communautés des pays d’origine, de transit et de destination doivent déployer des stratégies capables de mettre en valeur le potentiel économique de la mobilité, tout en préservant la dignité et les droits de tous les migrants et réfugiés.

La clé de l’avenir de l’Afrique réside dans sa capacité à préparer sa jeunesse en plein essor à relever les défis de développement du continent. La migration, une réponse en grande partie sous-employée, peut profiter à la région. Près de 60 % de la population africaine étant âgée de moins de 25 ans, la jeunesse se situe au cœur de la transformation économique, sociale et politique du continent. Pour pouvoir tirer parti de son dividende démographique, l’Afrique doit relever simultanément plusieurs défis qui freinent son développement : une transformation économique qui n’a pas encore permis d’obtenir les gains de productivité escomptés ; les effets du changement climatique ; et les problèmes persistants de fragilité, de conflit et de violence.

L’Afrique, et plus particulièrement l’Afrique subsaharienne, abritera bientôt une part importante de la population active mondiale. D’ici à 2050, une personne sur trois en âge de travailler (âgée de 15 à 34 ans) sera née sur le continent. Pour l’Afrique et pour le monde, l’enjeu est de créer des emplois viables en attirant des capitaux et d’autres ressources vers l’abondante main-d’œuvre africaine ou en facilitant la migration de cette main-d’œuvre vers des régions

disposant de ces ressources. Cette perspective nécessite de renforcer et de mobiliser le potentiel productif de la main-d’œuvre. La capacité à répondre à ces enjeux sera déterminante pour le développement de l’Afrique. Le présent rapport sur les migrations transfrontalières en Afrique examine comment le continent peut tirer profit du potentiel de la migration pour créer des opportunités économiques à l’intérieur et en dehors de l’Afrique.

État des lieux de la migration africaine

À ce jour, le taux d’émigration des Africains, notamment des ressortissants des pays d’Afrique de l’Ouest, du Centre et de l’Est, reste limité par rapport à celui d’autres régions du monde. Bien que les migrants africains représentent près de 15 % du stock international de migrants, moins de 1 % de la population d’Afrique subsaharienne migre vers un pays situé hors d’Afrique. La majeure partie de la migration en provenance d’Afrique subsaharienne s’effectue entre des pays appartenant aux mêmes communautés économiques régionales. Pour les pays d’Afrique du Nord, le taux de migration à l’extérieur de la sous-région est plus proche de 5 %.

De plus, quand elle a lieu, la migration apporte généralement peu d’avantages économiques aux migrants et à leurs sociétés d’origine. Puisque l’émigration s’effectue principalement vers un pays voisin, les pays d’Afrique de l’Ouest, du Centre et de l’Est reçoivent les plus faibles envois de fonds par habitant de toutes les régions du monde. En outre, en 2020, les déplacements forcés représentaient 30 % du total des flux migratoires transfrontaliers en Afrique. Les migrations irrégulières et de détresse placent les migrants, et plus particulièrement les femmes, dans des situations de vulnérabilité qui mettent à l’épreuve la résilience des communautés d’accueil. Bien que les traversées maritimes irrégulières vers l’Europe ne représentent qu’une faible part du total des entrées, leur coût humain en termes de décès en mer et de violations des droits humains au cours du trajet est considérable.

Toutefois, cette vision rétrospective de la migration africaine cache un phénomène dynamique, caractérisé par une évolution des destinations et de la composition des flux migratoires. Tandis que les migrants africains ont toujours migré vers d’autres pays du continent ou vers l’Europe, les pays de destination se diversifient de plus en plus, avec une augmentation des migrations vers les pays d’Amérique du Nord et du Conseil de coopération du Golfe. Le profil des migrants évolue également : leur niveau d’instruction est plus élevé et la proportion de femmes a augmenté, atteignant 45 % sur l’ensemble du continent. En parallèle, des pays comme le Kenya, le Maroc et la Tunisie suivent les traces d’autres pays, comme l’Afrique du Sud et la République arabe d’Égypte, en devenant des pays de destination pour un nombre croissant de migrants, principalement originaires d’autres pays africains.

Par ailleurs, le continent africain abrite plus d’un tiers des personnes déplacées de force dans le monde et plus d’un quart de la population mondiale de réfugiés. On estime à 32,6 millions le nombre de personnes déplacées internes (PDI), à 8,2 millions le nombre de réfugiés et à 1,1 million le nombre de demandeurs d’asile en Afrique. L’instabilité politique chronique et les effets du réchauffement climatique exposent un nombre croissant d’Africains au risque d’être déplacés de force, à l’intérieur ou à l’extérieur des frontières de leur pays. Il est essentiel d’avoir conscience que ces situations de déplacement sont vraisemblablement amenées à perdurer.

Il est donc nécessaire de tirer parti du potentiel économique des réfugiés et des PDI, en instaurant des systèmes de protection durables et en ouvrant des voies permettant une intégration plus rapide dans les sociétés d’accueil actuelles ou futures.

Migration : exploiter le potentiel de l’Afrique

L’Afrique se situe à la croisée de grandes tendances mondiales : une forte croissance de la jeunesse associée à des opportunités économiques limitées, une augmentation des risques climatiques et une fragilité étatique. Les conséquences de la Grande Divergence Démographique entre les pays d’Afrique de l’Ouest, du Centre et de l’Est et les pays à revenu élevé et intermédiaire supérieur sont exacerbées par la lenteur de la transformation structurelle, la gravité des effets du changement climatique et l’instabilité politique chronique qui affecte de nombreux États africains.

À l’inverse, les populations des pays à revenu élevé et intermédiaire supérieur vieillissent rapidement. Pour maintenir le ratio actuel entre la population en âge de travailler et les personnes âgées, plus de 130 millions d’actifs supplémentaires seront nécessaires dans l’Union européenne d’ici à 2050, sans quoi le produit intérieur brut pourrait perdre 12 %. Les autres mesures possibles, comme le relèvement de l’âge du départ à la retraite, l’augmentation de la participation des femmes au marché du travail et l’automatisation, ne permettront pas de combler entièrement le déficit, en particulier dans le secteur des services non exportateurs, où les possibilités d’automatisation et de délocalisation sont limitées.

Pourtant, les travailleurs africains se heurtent à des obstacles qui les empêchent de saisir les possibilités offertes par la Grande Divergence Démographique. Le principal obstacle est le niveau de compétences des jeunes africains, qui est nettement inférieur à celui des actifs qui partent à la retraite dans les pays à revenu élevé et intermédiaire supérieur. Par exemple, le nombre moyen d’années de scolarité ajustées à l’apprentissage dans les pays d’Afrique de l’Ouest, du Centre et de l’Est est de 4,8, contre 10,7 dans les principaux pays de destination européens. En outre, les migrants africains qui possèdent un haut niveau d’instruction et qui sont déjà présents dans des pays de l’OCDE à revenu élevé travaillent souvent dans des secteurs ou des métiers peu ou moyennement qualifiés, car leurs qualifications ne sont pas reconnues, ou, car leurs compétences linguistiques ou socio-comportementales font défaut.

De plus, dans de nombreux pays de destination, l’immigration suscite une forte opposition auprès d’une partie de l’électorat, en particulier lorsqu’elle est en provenance d’Afrique subsaharienne. L’immigration figure régulièrement en tête des préoccupations des citoyens. De récentes élections nationales ou européennes ont vu la montée en puissance de partis aux programmes résolument anti-immigration. Bien que le racisme et la xénophobie puissent susciter certaines attitudes à l’égard de l’immigration, les politiques des pays d’origine et de destination peuvent mettre la migration africaine au service des sociétés d’origine et de destination.

Des politiques propices à une meilleure migration : avant le départ, pendant le séjour migration et après le retour

Pour les pays d’origine et de destination, une meilleure migration suppose une forte adéquation entre les migrants et la société de destination. Les gains générés par la migration transfrontalière

sont maximisés lorsque les compétences des migrants répondent à la demande sur les marchés du travail des pays de destination. Non seulement les migrants doivent acquérir des compétences et des qualifications avant leur départ, mais celles-ci doivent être reconnues dans le pays de destination. Toutefois, des frictions informationnelles empêchent une mise en adéquation efficace entre l’offre et la demande. À cet égard, les agences de recrutement privées et d’autres intermédiaires jouent un rôle essentiel en veillant à la transparence de l’information, aussi bien auprès des travailleurs migrants que de leurs employeurs. En outre, dans les pays de destination, l’ouverture ou l’élargissement de voies légales d’accès correspondant aux besoins du marché du travail contribue à pallier la pénurie de compétences actuelle et anticipée. La migration estudiantine constitue une réponse à plusieurs enjeux de politiques publiques, dont la reconnaissance des compétences et l’intégration sociale.

La mise en adéquation peut être améliorée par l’existence d’alternatives à la migration. En proposant d’autres moyens de s’adapter et des débouchés sur le marché du travail, il est possible d’élargir les options des personnes qui envisagent de migrer à l’étranger, notamment en situation irrégulière. Bien que ce rapport n’ait pas pour objet d’identifier l’ensemble des politiques nationales de développement pouvant créer des perspectives alternatives à la migration, l’impact de ces politiques sur la composition des flux migratoires sera plus important si elles ciblent des groupes de population ou des zones spécifiques affichant des taux d’émigration élevés. De plus, les accords sur la mobilité de la main-d’œuvre, qui facilitent les mouvements entre pays membres d’une même communauté économique régionale, permettent aux migrants d’accéder à des pôles régionaux où les perspectives économiques offrent une alternative à la migration irrégulière.

Les politiques complémentaires sont essentielles pour que l’expérience de la migration soit gratifiante pour les migrants et bénéficie aux sociétés d’origine et de destination. Les avantages de la migration sont maximisés lorsque les migrants se voient accorder le droit de travailler, ne subissent aucune discrimination sur le marché du travail et bénéficient de conditions de travail et de salaires décents. Ces conditions permettent de mettre tout leur potentiel productif à contribution. Toutefois, l’intégration des migrants dans la société de destination entraîne certains coûts, qui peuvent être atténués par des politiques favorisant l’intégration et de la cohésion sociale et s’attaquant aux effets distributifs qui affectent les populations locales. Pour les pays d’origine, les bénéfices de la migration peuvent être amplifiés par la réduction des coûts des envois de fonds, par la création de mécanismes et de systèmes d’incitation à l’investissement auprès de la diaspora et par la mise en œuvre de politiques sociales qui aident les familles restées au pays et préparent le retour éventuel des migrants.

Pour que la migration génère des gains durables, il est nécessaire de créer un environnement politique qui favorise la réintégration et incite au retour. Les voies légales d’accès temporaires sont viables lorsque toutes les parties respectent les dispositions relatives au retour. Dans le cas contraire, les responsables politiques des pays de destination peuvent recourir à différents moyens, comme l’application des lois sur l’immigration et l’octroi d’incitations financières.

Pour favoriser la réintégration des rapatriés dans leurs communautés d’origine, les pays d’origine doivent reconnaître les compétences, qualifications et expériences acquises à l’étranger et apporter un soutien technique, administratif et financier afin de valoriser leur potentiel économique, favoriser la cohésion sociale et ainsi, encourager les retours.

Des politiques aux résultats : les systèmes nationaux et régionaux de migration

Construire des systèmes de migration est essentiel pour que les pays d’origine puissent collecter des informations, tout en élaborant et en instaurant des politiques afin d’encadrer les acteurs privés et publics. Des mécanismes de coordination s’imposent pour remédier à la fragmentation des compétences en matière de politique migratoire entre les différentes agences gouvernementales. Ces mécanismes permettent d’évaluer les besoins statistiques, financiers et en ressources humaines afin de proposer, d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques qui favorisent une meilleure migration.

De plus, pour permettre une régulation efficace des mouvements transfrontaliers, les pays d’origine et de destination doivent se coordonner par le biais d’instruments politiques tels que les accords bilatéraux sur les migrations de main-d’œuvre (ABMMO). Les politiques destinées à maximiser l’adéquation entre les migrants et leurs pays de destination et à pallier les éventuelles externalités négatives des mouvements transfrontaliers nécessitent des investissements spécifiques dans une offre de formation appropriée dans les pays d’origine, ou dans des politiques d’intégration sociale dans les pays de destination, par exemple. Ces démarches prendront du temps à produire leurs effets. Pour inciter les pays d’origine et de destination à entreprendre de tels investissements, des référentiels comme les ABMMO fournissent un cadre à ce type de coordination bilatérale. Pourtant, les pays de l’Afrique de l’Ouest, du Centre et de l’Est ont adopté peu de dispositifs de coordination de ce genre, nonobstant une augmentation récente.

Des mécanismes d’action collective permettent que les accords bilatéraux répartissent équitablement les bénéfices économiques de la migration entre les pays d’origine et de destination. En négociant collectivement, et non individuellement, les nations africaines évitent un nivellement par le bas. Elles obtiennent ainsi l’amélioration des salaires et des conditions de travail des travailleurs migrants, une plus grande participation des pays de destination au financement de l’éducation et de la formation dans les pays d’origine, et plus généralement, une aide accrue des pays de destination pour soutenir les objectifs de développement des pays d’origine. Ces mécanismes d’action collective peuvent être intégrés à des institutions régionales comme l’Union africaine et les communautés économiques régionales, ou formés à travers des coalitions ad hoc. Ils peuvent cibler un secteur spécifique, tel que la santé, ou avoir une portée plus globale. Bien qu’il s’agisse de mécanismes intergouvernementaux, ils devraient impliquer les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs, et bénéficier de l’assistance technique des partenaires de développement.

Déplacements forcés : exploiter le potentiel économique des réfugiés et des personnes déplacées internes (PDI)

L’Afrique a été pionnière dans l’adoption de cadres juridiques régissant la protection et l’assistance aux réfugiés et aux PDI. La convention de l’Organisation de l’unité africaine de 1969, premier instrument régional sur les réfugiés, a introduit plusieurs innovations importantes en droit international. Elle reste à ce jour le seul instrument régional juridiquement contraignant sur les réfugiés. De même, la convention de Kampala est le premier et l’unique instrument juridiquement contraignant portant sur les déplacements internes. Elle fournit un cadre

juridique complet encadrant les déplacements internes dans la région Afrique. Toutefois, dans les faits, l’accès des personnes déplacées aux possibilités sociales et économiques est faible. Environ 54 % des réfugiés en Afrique vivent encore dans des camps et plus de 80 % résident dans des zones rurales où l’accès aux marchés est limité et la mobilité restreinte.

Devant l’augmentation du nombre de réfugiés et de PDI de longue durée, et face à la diminution des ressources fournies par les pays d’accueil et la communauté internationale, une solution viable consiste à aider ces populations à subvenir à leurs propres besoins. Créer des conditions qui permettent de mobiliser le potentiel économique des personnes déplacées de force contribue à préserver leur dignité et à protéger leur bien-être, tout en leur permettant de contribuer à l’économie du pays d’accueil. Les politiques destinées à mettre en place des systèmes de protection viables s’efforcent de maximiser l’autonomie des réfugiés et des PDI, tout en répondant aux enjeux de sécurité et d’économie politique. L’aide humanitaire et l’aide au développement doivent encourager les communautés de réfugiés et de PDI à subvenir à leurs propres besoins. Cela suppose de développer les compétences de ces communautés afin de répondre aux besoins des marchés du travail des pays d’accueil, d’atténuer les impacts négatifs sur les travailleurs locaux, de créer les conditions permettant au secteur privé d’employer ces compétences localement, ou de permettre aux populations déplacées de force d’accéder à des débouchés ailleurs dans le pays, voire dans la région, à condition que des protections légales soient mises en place pour assurer leur sécurité.

Chapitre 1

État des lieux de la mobilité en Afrique

LA MOBILITÉ AFRICAINE EN CINQ FAITS

Fait n° 1. Les Africains migrent rarement en dehors du continent.

Moins de 1 % de la population de la région quitte le continent, bien moins que la moyenne mondiale.

Fait n° 2. Les Africains qui quittent le continent migrent de plus en plus vers l’Amérique du Nord et les pays du Conseil de coopération du Golfe, et de moins en moins vers l’Europe.

Les trois quarts des migrants africains qui quittaient le continent se rendaient en Europe, contre un peu plus de la moitié aujourd’hui.

Fait n° 3. De nombreux États africains deviennent des pays de destination des migrants.

Les pays d’Afrique du Nord s’imposent de plus en plus comme des pays de destination, et non comme de simples lieux de transit pour les personnes migrant vers l’Europe. La Côte d’Ivoire, le Kenya et l’Afrique du Sud reçoivent au moins deux fois plus de migrants qu’ils n’en envoient.

Fait n° 4. La migration irrégulière sur le continent est la plus dangereuse au monde.

Près de 5 000 décès de migrants africains ont été observés en 2023, un nombre plus de deux fois supérieur à celui des migrants originaires d’Asie et environ quatre fois supérieur à celui des migrants originaires d’Amérique latine.

Fait n° 5. L’Afrique accueille un quart de la population mondiale de réfugiés.

La plupart des réfugiés migrent vers un pays voisin. Dix pays seulement accueillent près de 90 % d’entre eux.

Les Africains migrent rarement en dehors du continent

La proportion d’Africains subsahariens qui migrent hors du continent est faible par rapport aux moyennes mondiales. Bien que l’Afrique subsaharienne concentre 85,3 % de la population du continent, moins de 1 % de ses résidents migrent en dehors de l’Afrique. Or, la moyenne

mondiale s’élève à 1,7 % pour la migration intercontinentale. Par comparaison, la région Amérique latine et Caraïbes et la région Asie du Sud affichent des taux plus élevés, avec respectivement 5 et 2 % de leur population qui s’établissent dans d’autres parties du monde. Les pays d’Afrique du Nord, contrairement au reste de l’Afrique, comptent environ 5 % de leur population à l’étranger, ce qui reflète la tendance historique des populations des pays méditerranéens à migrer vers les pays d’Europe et du Conseil de coopération du Golfe (CCG). En 2020, environ 60 % des migrants originaires d’Afrique du Nord résidaient dans un pays européen, environ 30 % dans un pays du CCG ou du Moyen-Orient, et environ 7 % en Amérique du Nord. Si dans l’ensemble, la migration intercontinentale en provenance d’Afrique subsaharienne est faible, elle masque une diversité considérable. Certaines petites nations insulaires ont connu une émigration importante au cours des dernières décennies. Au Cap-Vert, aux Comores et à São Tomé-et-Príncipe, les ratios entre les ressortissants vivant à l’étranger et ceux résidant dans le pays sont de 130 %, 22 % et 18 %, respectivement. Sur les 700 000 CapVerdiens vivant à l’étranger, la majorité se trouve aux États-Unis ou en Europe (OIM, 2024).

Bien que la migration en provenance d’Afrique subsaharienne ait évolué dans le temps, elle s’effectue toujours en grande majorité à l’intérieur du continent. En 2020, 66 % des personnes ayant quitté un pays d’Afrique subsaharienne ont migré vers un autre pays d’Afrique, les trois quarts d’entre elles ayant rejoint un pays voisin (graphique 1.1). Le degré de migration intracontinentale est nettement plus élevé en Afrique subsaharienne qu’en Afrique du Nord, où ce type de migration est pratiquement inexistante, et que dans d’autres régions du monde : seuls 26 % des migrations en Amérique latine et dans les Caraïbes et 20 % en Asie du Sud s’effectuent au sein même de la région. La mobilité intracontinentale en Afrique subsaharienne persiste malgré l’évolution des tendances migratoires, marquée par une augmentation de la part des migrants rejoignant un autre continent.

Graphique 1.1 Part des migrants restant dans leur région d’origine, 2020

Amérique latine et Caraïbes

Amérique du Nord Asie du Sud

Source : Calculs basés sur des données matricielles bilatérales publiées dans Banque mondiale 2023c.

Les Africains qui quittent le continent migrent de plus en plus vers l’Amérique du Nord et les pays du CCG, et de moins en moins vers l’Europe

Les trajectoires des Africains qui quittent le continent se diversifient ; leurs destinations ne se focalisent plus sur l’Europe. La part des migrants africains installés dans un pays européen a diminué, passant de 73 % en 1960 à 55 % en 2020 (graphique 1.2). Dans les années 1960 et 1970, les deux tiers des migrants africains intercontinentaux s’établissaient en Allemagne, en Belgique, en France et au Royaume-Uni. Cette part est tombée à moins de 40 % en 2020.

Parallèlement, la proportion de migrants africains en Amérique du Nord est passée de 2 à 17 % au cours de la même période. Cette évolution reflète une tendance plus large, marquée par l’émergence de nouvelles routes migratoires : entre 2010 et 2020, le nombre d’Africains migrant vers un pays du CCG a augmenté de 50 %, dépassant les 3,5 millions. Les pays du CCG accueillent aujourd’hui 20 % des Africains qui migrent hors du continent, notamment depuis l’Afrique de l’Est, et cette tendance est à la hausse. Par exemple, en 2020, les Éthiopiens représentaient 18 % du total des migrants originaires d’Afrique subsaharienne dans les pays du CCG, contre 7 % en 2000. L’ampleur de la migration vers les pays du CCG est probablement sous-estimée en raison de données limitées (encadré 1.1).

Migrants (millions)

Europe et Asie centrale Asie de l’Est et Pacifique Amérique du Nord Moyen-Orient

Source : Calculs basés sur des données matricielles bilatérales publiées dans Banque mondiale 2023c.

Graphique 1.2

Les données migratoires et leurs limites

Les principales données pour mesurer les stocks internationaux de migrants sont les recensements de population. Toutefois, leur efficacité est limitée par des problèmes d’actualité, de comparabilité et d’accessibilité. Dans les pays d’origine, les recensements sous-estiment souvent l’émigration, car ils ne comptabilisent pas les émigrants quand le ménage entier émigre. De plus, les recensements étant généralement effectués tous les dix ans, ils ne peuvent pas suivre les changements rapides des flux migratoires. Par ailleurs, les migrants en situation irrégulière et les réfugiés ne sont généralement pas recensés. Malgré ces difficultés, des bases de données sur la migration existent. Ainsi, la base de données de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), de la Banque mondiale et de l’Institut des migrations internationales porte sur les immigrants dans les pays membres et non membres de l’OCDE. Les estimations mondiales de l’Organisation internationale du travail, quant à elles, concernent les travailleurs migrants.a

Les divergences de méthodologie et de calendrier en matière de recensement empêchent d’obtenir des mesures précises. En Afrique subsaharienne, seuls 17 pays sur les 41 ayant participé à la vague de recensement de 2010 avaient intégré des questions sur l’émigration des ménages, et 30 avaient intégré une question sur le pays de naissanceb. Cela signifie que les migrants internationaux sont davantage enregistrés dans le pays de destination que dans le pays d’origine. En outre, certains recensements signalent le pays de naissance tandis que d’autres signalent le pays de citoyenneté. L’année de recensement peut également varier, ce qui complique les comparaisons entre les pays, en particulier lorsque des événements migratoires importants ont lieu. Par exemple, le Mozambique a effectué son recensement en 2007 tandis que l’Afrique du Sud l’a conduit en 2011, ce qui se traduit par des différences statistiques entre les données migratoires des deux pays. Néanmoins, de récents projets statistiques ont été menés à l’échelle régionale en Afrique de l’Est, de l’Ouest et australe afin d’harmoniser les données entre différents groupes de pays (Banque mondiale 2021, 2023a, 2023b).

Concernant les données sur la migration irrégulière et les populations réfugiées, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) apportent des sources complémentaires précieuses, ayant toutefois leurs propres limites. L’OIM utilise des « Matrices de suivi des déplacements » pour observer les mobilités irrégulières et de détresse, à des fins humanitaires. Mais ce dispositif ne collecte pas d’informations au niveau individuel et ne couvre pas suffisamment de nombreux pays, ce qui nuit à la représentativité des données. Certains pays comme la Libye disposent de plusieurs points de surveillance, contrairement à beaucoup d’autres. Le type d’informations collectées varie également selon le pays et la période. Le HCR recueille systématiquement des données sur les réfugiés et autres « personnes relevant de sa compétence », mais ne couvre pas les (suite page suivante)

Encadré 1.1 Les données migratoires et leurs limites (suite)

populations qui dépassent le cadre de son mandat. Enfin, le chevauchement de différentes sources de données rend la précision et la cohérence difficiles.

Il est difficile de confronter des données de sources différentes, quand elles sont disponibles. La plupart des pays ne disposent pas d’enquêtes spécifiques, en particulier d’enquêtes longitudinales et géolocalisées (Di Maio, Marzo et Sciabolazza, 2024). La région du Maghreb, en Afrique du Nord, qui connaît des schémas migratoires variés et en évolution rapide, illustre cette difficulté. La plupart des pays ont réalisé une nouvelle vague de recensements entre 2020 et 2024, mais les nouvelles données ne sont pas encore disponibles. La Tunisie organise actuellement un recensement. Bien que le Maroc ait fourni certaines informations sur les personnes nées à l’étranger, actuellement en libre accès, ce n’est pas le cas pour d’autres pays de la région. En outre, les données de la Matrice de suivi des déplacements ne sont disponibles qu’en Libye, ce qui complique l’estimation et le suivi dans le temps du nombre total de migrants dans la sous-région.

a. respectivement, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDe) (https://www.oecd .org/migration/mig/oecdmigrationdatabases.htm) et Organisation internationale du travail (OiT) (https://www.ilo .org/publications/ilo-global-estimates-international-migrant-workers-results-and-methodology).

b. respectivement, Division des statistiques des Nations unies (uNSTAT) (https://unstats.un.org/unsd/demographic -social/sconcerns/migration/) et uNSTAT (consulté le 19 juin 2024, https://unstats.un.org/unsd/demographic-social /census/censusdates/).

De nombreux États africains deviennent des pays de destination des migrants

Jusqu’à récemment, les migrations au sein de l’Afrique avaient lieu principalement entre des pays liés par des liens économiques et des accords juridiques de libre circulation. En 2020, le continent comptait 22 millions de migrants africains, dont plus de 21 millions originaires d’Afrique subsaharienne. Près de 95 % d’entre eux migraient à l’intérieur de leur communauté économique régionale (CER). Les huit CER d’Afrique considèrent toutes que la libre circulation des ressortissants est un principe fondamental de l’intégration régionale. Cependant, sa mise en œuvre est limitée et la plupart des mouvements restent informels. Par exemple, en 2020, environ 7,6 millions de migrants internationaux résidaient dans la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), et plus de 89 % d’entre eux étaient originaires d’un pays de la CEDEAO (graphique 1.3). Ce nombre est probablement sous-estimé, car les données ne reflètent pas l’intégralité de la migration temporaire et saisonnière, qui affiche des niveaux élevés (encadré 1.1). Les principaux pays de destination sont la Côte d’Ivoire et le Nigéria, qui attirent des migrants originaires du Bénin, du Burkina Faso, du Ghana et du Mali (carte 1.1). Dans la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), les migrants empruntent de plus en plus des itinéraires informels et non réglementés, régularisant leur mouvement dans un second

temps, par le biais de diverses pratiques. Les migrants représentent 2,1 % de la population de la SADC, mais seulement 1 % si l’on considère uniquement les migrants originaires d’un pays membre de la SADC. L’Afrique du Sud (7,1 %), le Botswana (4,7 %) et la Namibie (4,2 %) comptabilisent le plus grand nombre d’immigrants par habitant.

Graphique 1.3 Part des migrants originaires d’un pays membre de la CER, 2020 0

Source : Calculs basés sur des données matricielles bilatérales publiées dans Banque mondiale 2023c.

Note : uMA = union du Maghreb arabe ; CeN-SAD = Communauté des états sahélo-sahariens ; COMeSA = Marché commun de l’Afrique orientale et australe ; CAe = Communauté de l’Afrique de l’est ; CeeAC = Communauté économique des états de l’Afrique centrale ; CeDeAO = Communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest ; iGAD = Autorité intergouvernementale pour le développement ; Cer = Communauté économique régionale ; SADC = Communauté de développement de l’Afrique australe.

De nombreux pays d’Afrique subsaharienne attirent déjà plus de migrants qu’ils n’en envoient. Aujourd’hui, le Kenya accueille deux fois plus de migrants qu’il n’en envoie. Ces immigrants proviennent majoritairement de pays voisins et comprennent un nombre important de réfugiés et demandeurs d’asile. De même, la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud attirent deux fois plus de migrants issus de pays voisins qu’elles n’en envoient. En Côte d’Ivoire, les migrants transfrontaliers composent 9,7 % de la population, l’un des taux les plus élevés du continent (ICMPD 2022). La part du stock de migrants intrarégionaux présents en Afrique du Sud est en augmentation, le pays accueillant environ 77 % des migrants namibiens. L’Afrique du Sud accueille aujourd’hui 60 % des migrants originaires des pays de la SADC, contre 31 % en 1995 (Crush et al. 2022). Par ailleurs, Djibouti se présente de plus en plus comme un pays de transit et de destination des flux migratoires qui traversent le golfe d’Aden et au-delà. En 2023, les mouvements migratoires y ont augmenté de 25 % par rapport à 2022 : au total, 278 272 mouvements migratoires ont été enregistrés dans ce pays de 1,12 million d’habitants, la majorité en provenance d’Éthiopie (OIM 2023).

UMA

CEN-SAD COMESA CAE

CEEAC

CEDEAO IGAD

SADC

Carte 1.1 Schémas de mobilité en Afrique, 2020

MAROC

SAHARA OCCIDENTAL

CAP-VERT

GAMBIE

GUINÉE-BISSAU

Stock de migrants

100 000–249 000

250 000–499 000

ALGÉRIE

SÉNÉGAL

SIERRA LEONE

LIBÉRIA

500 000–1 000 000

1 000 000–1 400 000

CEDEAO IGAD SADC

BURKINA FASO

CÔTE D'IVOIRE

RÉPUBLIQUE

CENTRAFRICAINE

GUINÉE ÉQUATORIALE

SÃO TOMÉ-ET-PRÍNCIPE

Total des migrations reçues par pays

Communautés économiques régionales

GUINÉE BOTSWANA TUNISIE

RÉP. ARABE D’ÉGYPTE

000

000

500 000

RÉP. DÉM. DU CONGO GHANA

RÉP. DU CONGO

ÉRYTHRÉE

RÉP. DU CONGO CENTRAFRICAINE ÉTHIOPIE

AFRIQUE DU SUD

SUD ÉTHIOPIE

SÉNÉGAL MALAWI NAMIBIE

SEYCHELLES

TANZANIE

IBRD 48186 | JUIN 2024

Source : Calculs basés sur des données matricielles bilatérales publiées dans Banque mondiale 2023c. Note : La carte reprend les données disponibles en 2020. en janvier 2024, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé leur retrait de la CeDeAO. CeDeAO = Communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest ; iGAD = Autorité intergouvernementale pour le développement ; SADC = Communauté de développement de l’Afrique australe.

L’Afrique du Nord est progressivement en train de passer de sous-région d’origine et de transit à sous-région de destination pour un nombre croissant de migrants. Ce territoire a toujours été une importante source d’émigration et le reste encore aujourd’hui. D’après certaines estimations, la République arabe d’Égypte hébergeait 9 millions d’immigrants en 2022 (8,7 % de la population), tout en comptant 10 à 14 millions de ressortissants à l’étranger (OIM 2022b). Bien que les estimations varient selon les sources (cf. encadré 1.1), l’Égypte accueille le plus grand nombre d’immigrants de la région, en raison de son ouverture notoire aux migrants. Les réfugiés du Soudan constituent une part importante de la population égyptienne née à l’étranger ; d’après les dernières estimations, ils représenteraient près de la moitié du nombre total d’immigrants. Dans les autres pays d’Afrique du Nord à l’exception de la Libye, le nombre d’immigrants représente une part beaucoup plus faible de la population. En 2020, le Maroc accueillait 103 000 migrants et réfugiés (0,3 % de la population), tandis que 8,8 % des Marocains étaient expatriés (ETF 2021a). La Tunisie comptait 7,6 % de sa population à l’étranger, alors que seulement 0,5 % de ses résidents étaient nés à l’étranger (ETF 2021b)1. Pourtant, entre 2015 et 2020,

le nombre de migrants internationaux en Afrique du Nord a augmenté de plus d’un million, atteignant un total de 3,2 millions (1,3 % de la population totale), dont 61 % en provenance du continent africain 2. L’économie de l’Afrique du Nord évolue et sa population jeune demeure importante ; ses marchés du travail seront donc plus segmentés à l’avenir, ce qui entraînera une augmentation de l’immigration et de l’émigration des ressortissants très qualifiés (De Haas 2006).

La migration irrégulière sur le continent est la plus dangereuse au monde

Les routes migratoires en Afrique évoluent rapidement et sont souvent empruntées par des migrants en situation irrégulière exposés à de forts risques de violence. Ces routes résultent des restrictions légales et des contrôles frontaliers imposés par les pays de transit et de destination. Plusieurs itinéraires qui relient l’Afrique subsaharienne à l’Afrique du Nord traversent le désert du Sahara depuis l’Afrique de l’Ouest ou de l’Est. Les migrants commencent souvent leur voyage par des moyens légaux, mais font appel à des passeurs quand la répression et les restrictions légales s’intensifient, ou quand les moyens de transport commerciaux manquent (Di Maio, Marzo et Sciabolazza 2024). Ces situations soumettent les migrants à de graves difficultés et à des violations des droits humains, y compris des cas d’enlèvements, de traite des êtres humains, de violences sexuelles et d’exploitation. Sur la base de 16 000 entretiens menés en 2018 et 2019, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) fait état de graves abus et dénombre 1 395 décès, 2 008 incidents de v iolences sexuelles et sexistes impliquant plus de 6 000 personnes, et 4 468 incidents de v iolence physique le long des routes migratoires (HCR 2020).

Les traversées maritimes irrégulières sont particulièrement périlleuses et entraînent un nombre alarmant de pertes humaines. Il existe trois grandes routes maritimes entre l’Afrique du Nord et l’Europe : la route de la Méditerranée centrale, avec des points de départ en Libye et en Tunisie ; la route de la Méditerranée occidentale qui arrive en Espagne, principalement depuis le Maroc ; et la route des Canaries. L’importance relative de ces routes a évolué au fil du temps : certaines ont gagné en importance tandis que d’autres sont devenues plus difficiles ou dangereuses. Depuis 2014, près de 50 000 migrants en transit seraient morts dans le monde (OIM 2022a). Les données sur les migrants disparus montrent qu’en 2023, l’Afrique affichait le pire bilan de toutes les régions (graphique 1.4) : la moitié des décès était survenue lors de tentatives de traversée de la mer Méditerranée. De plus, environ 45 % des migrants arrivés en Italie en 2018 ont déclaré avoir subi des violences physiques lors de leur transit dans un pays africain (Black et Sigman 2022 ; Busetta et al. 2021 ; OIM 2020 ; Banque mondiale 2018).

Graphique 1.4 Nombre de migrants morts ou disparus, par région de l’incident, 2014-2023

01 0002 0003 0004 0005 000 Nombre de migrants morts ou disparus

Méditerranée Afrique Asie Europe Amérique latine et Caraïbes Amérique du Nord

Source : Données du projet « Migrants disparus » de l’Organisation internationale pour les migrations (https://missingmigrants.iom.int/data).