Solimans Körper, Angelos Geist Philipp Blom

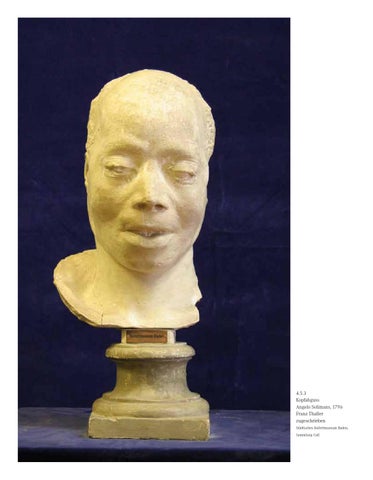

4.5.3 Kopfabguss Angelo Solimans, 1796 Franz Thaller zugeschrieben Städtisches Rollettmuseum Baden, Sammlung Gall

Angelo Soliman – Ein Afrikaner in Wien

12

Anmerkungen zur Erschließung eines Einzelschicksals

Ich sehe ihm direkt ins Gesicht. Erschöpft sieht er aus und leicht erstaunt. Die Lider sind schwer, halb geschlossen. Der Mund ist etwas geöffnet, die Wangen eingefallen. Obwohl er nicht so alt wirkt, ist er fünfundsiebzig. Als junger Mann muss er sehr gutaussehend gewesen sein, und noch jetzt fordert er mir instinktiv Respekt ab. Angelo Soliman stiert vor sich hin, seit zweihundert Jahren schon, als Gipsabguss, der 1796 wenige Stunden nach seinem Tod angefertigt wurde. Er ist umgeben von anderen Köpfen, in einem Glaskasten des Rollettmuseums in Baden bei Wien. Normalerweise hat man als Historiker der Zeit vor dem 19. Jahrhundert nicht die Gelegenheit, dem Gegenstand seiner Recherchen direkt ins Gesicht zu sehen, oder wenn, dann nur vermittelt durch einen Bildhauer oder Maler, deren Persönlichkeit und Talent und die künstlerischen Konventionen der Zeit. Die Begegnungen sind immer mittelbar und am lebendigsten als Text oder Musikstück, das wieder zum Leben erweckt werden kann. Porträts schaffen Distanz und haben ihre eigene Semantik. 1999, bei meinem ersten Besuch in Baden, sah ich Angelo Soliman, dessen Geschichte mich schon lange faszinierte, zum ersten Mal direkt ins Gesicht. Der Kopfabguss war nach dem Tod vom liegenden Leichnam abgenommen worden – daher auch die hohlen Wangen und das zurückgefallene Kinn. Er ist da, im Moment eines erstaunten und ermüdeten Sterbens, ganz ohne Pose, ohne Stil, ohne Attribute. Dies ist das Gesicht eines alten Mannes, so unmittelbar, als würde man ihm auf der Straße begegnen. In einem Aspekt unterscheidet sich dieses Gesicht vom Original: Es ist weiß – eine ironische Umkehrung in Solimans Geschichte, die lebenslang davon bestimmt war, dass er dunkle Haut hatte. Als Objekt in der Sammlung eines Wissenschaftlers aus dem frühen 19. Jahrhundert ist Solimans Haut zum letzten Mal verblichen. Soliman der „ausgestopfte Mohr“ geistert noch immer durch die Wiener Kulturgeschichte. In Theaterstücken, Büchern und Installationen taucht er hier und da wieder auf, zuletzt 2011 im Museum für Völkerkunde, morus ex machina, um danach wieder für Jahre oder Jahrzehnte zu verschwinden. Das Interesse an ihm hat seine Zeiten und Gezeiten: seit den Zwanziger Jahren verschmolz die Erinnerung an Soliman mit der 1924 vom Wiener Grafiker Rudolf Binder geschaffenen Figur des Meinl Mohren, der (ohne direkt auf Soliman Bezug zu nehmen) in seiner ständigen Präsenz den geduldig unterwürfigen „Kaffeemohren“ mit türkischem Fez auf dem gesenkten Kopf im modernen Österreich verankerte. In den 1990er Jahren wurde das Interesse an der Geschichte Solimans wieder entfacht und seither, in einer von Migration und Postkolonialismus geprägten Kulturlandschaft, hält es stetig an. 13

solimans Körper, Angelos Geist