離家求學的人想必都有住過宿舍,它乘載了學生時代許多美好的回憶,但記

憶中宿舍的空間往往都是破舊,有趣的故事都是發生在人與人之間。

希望透過改變舊有宿舍的空間與模式,讓它變成乘載美好記憶的載體,不論 是人與人亦或與空間,使宿舍空間也成為一幀幀回憶的一部份。

從早期的宿舍的配置可以注意到以前更注重學習,宿舍只是睡覺洗

漱的地方,但隨著時代演進,人更在意生活的品質與興趣的培養,

在疫情後這樣的意識來到高峰,開始注重身心靈的發展。

功能導向 / 注重成效

目的性住宿空間

生活品質 / 興趣培養 人性化生活場域

從封城後意識到自然的重要性, 更加注重個人生活的品質與興趣。

重新定義

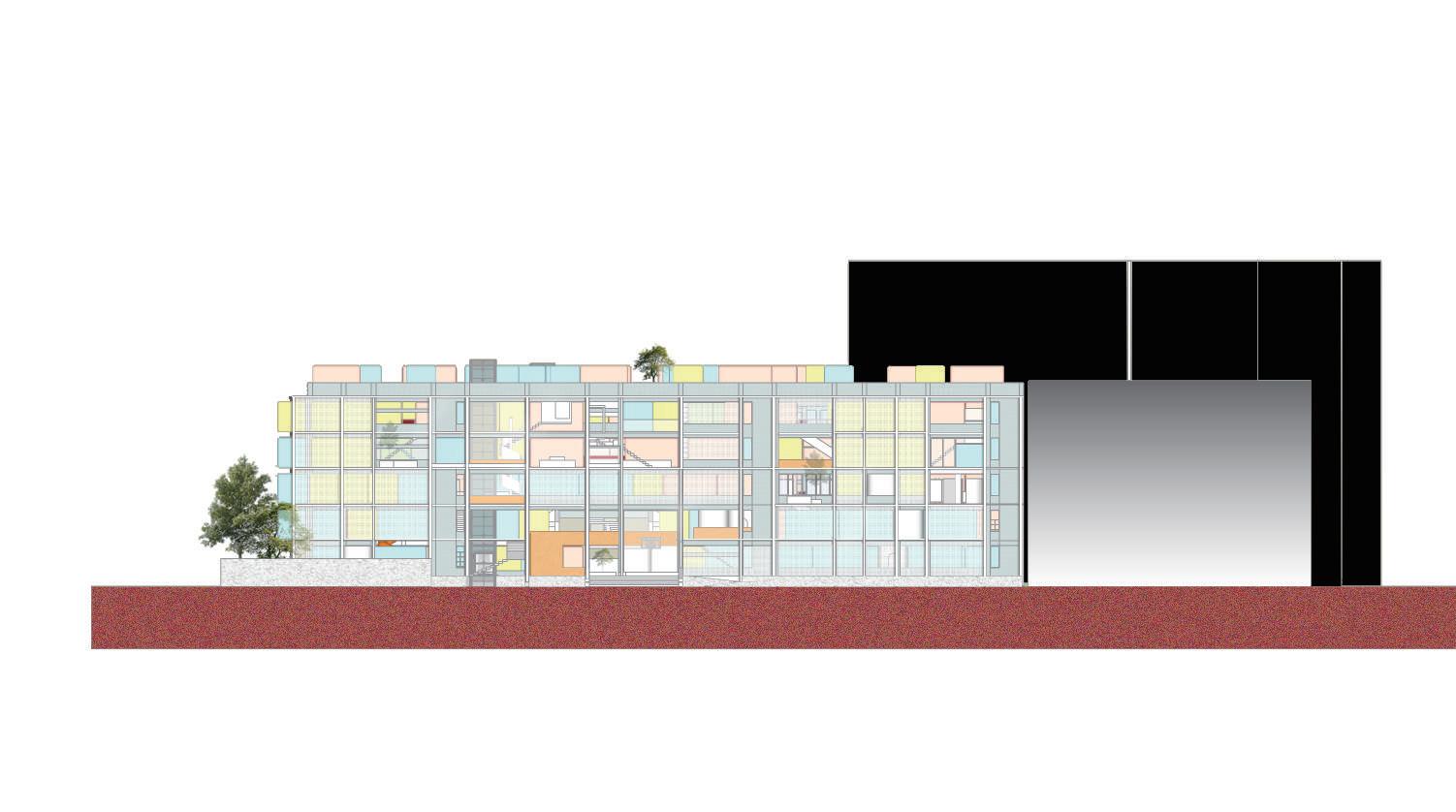

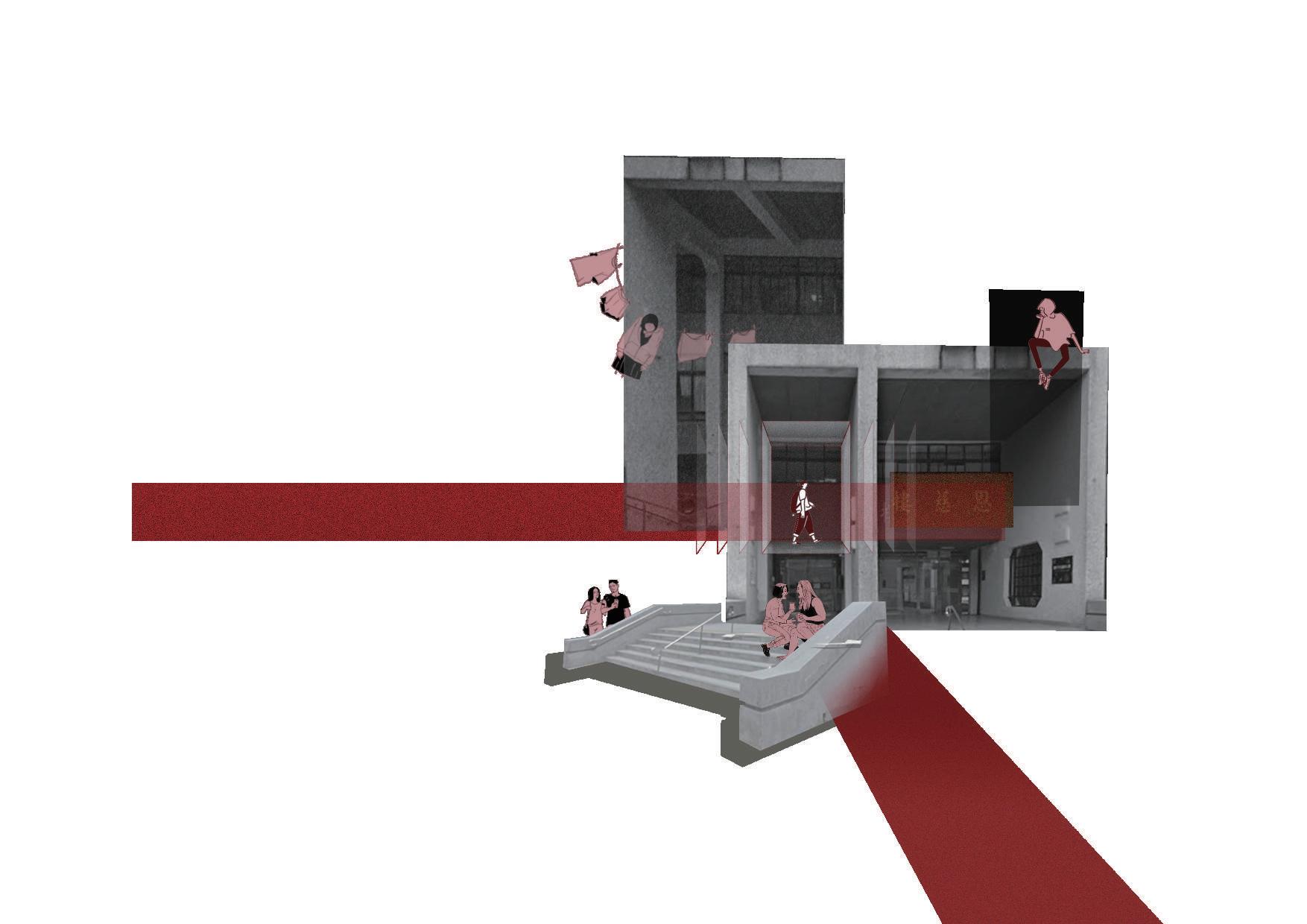

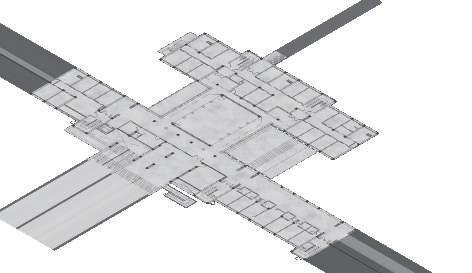

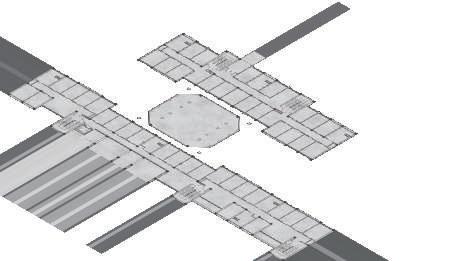

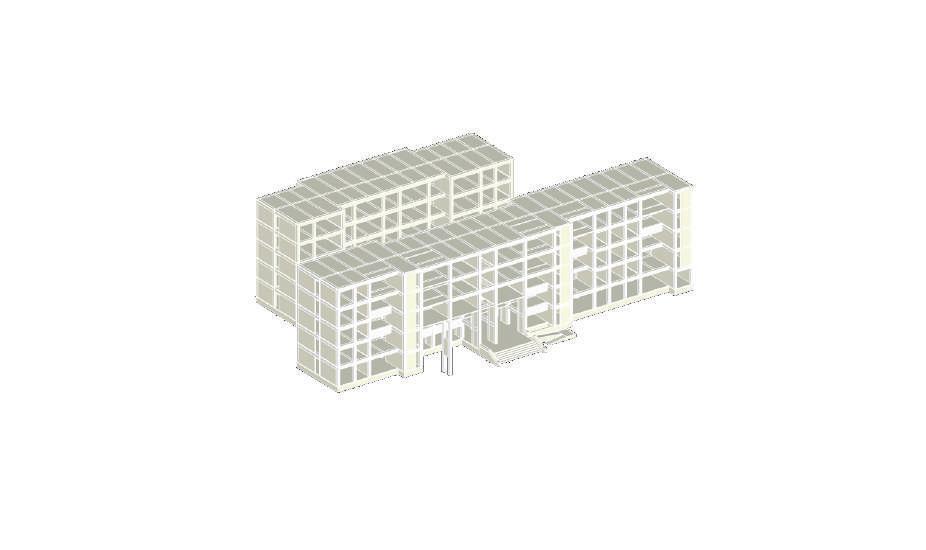

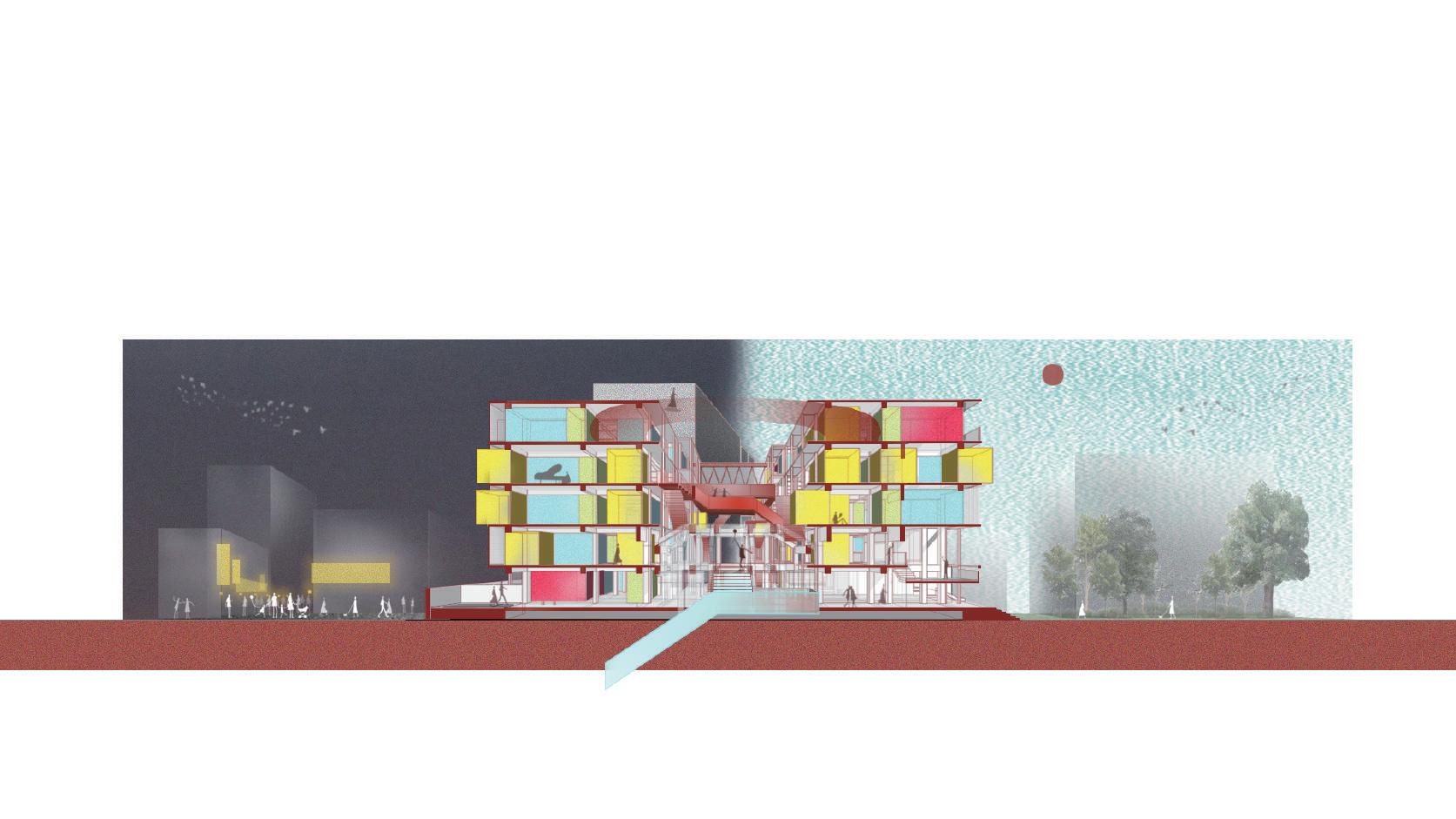

打破宿舍與外界的界線,透過外拉和內推,穿透 與間隔,讓建築體成為校園跟城市的橋樑,產生 新的可能與際遇。

陰暗封閉 / 缺少公共休憩空間 / 與自然脫節 / 缺乏連結

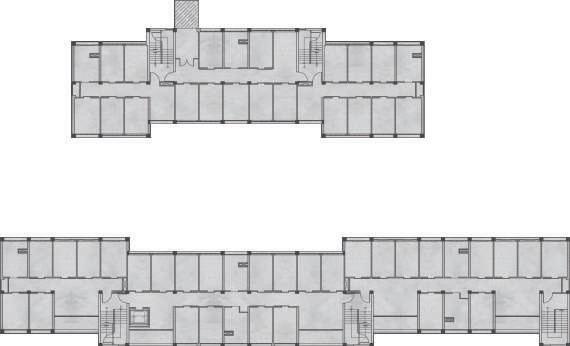

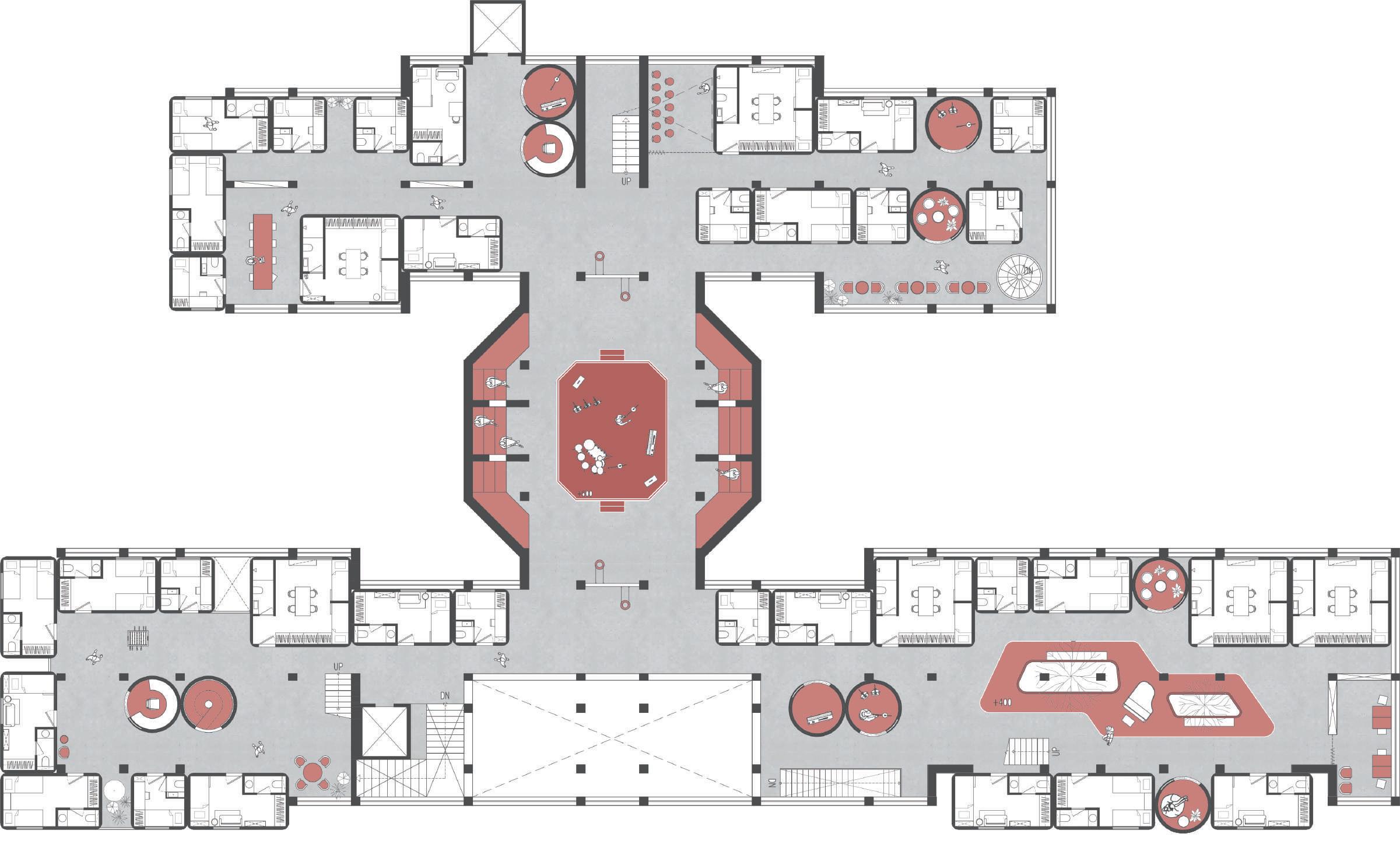

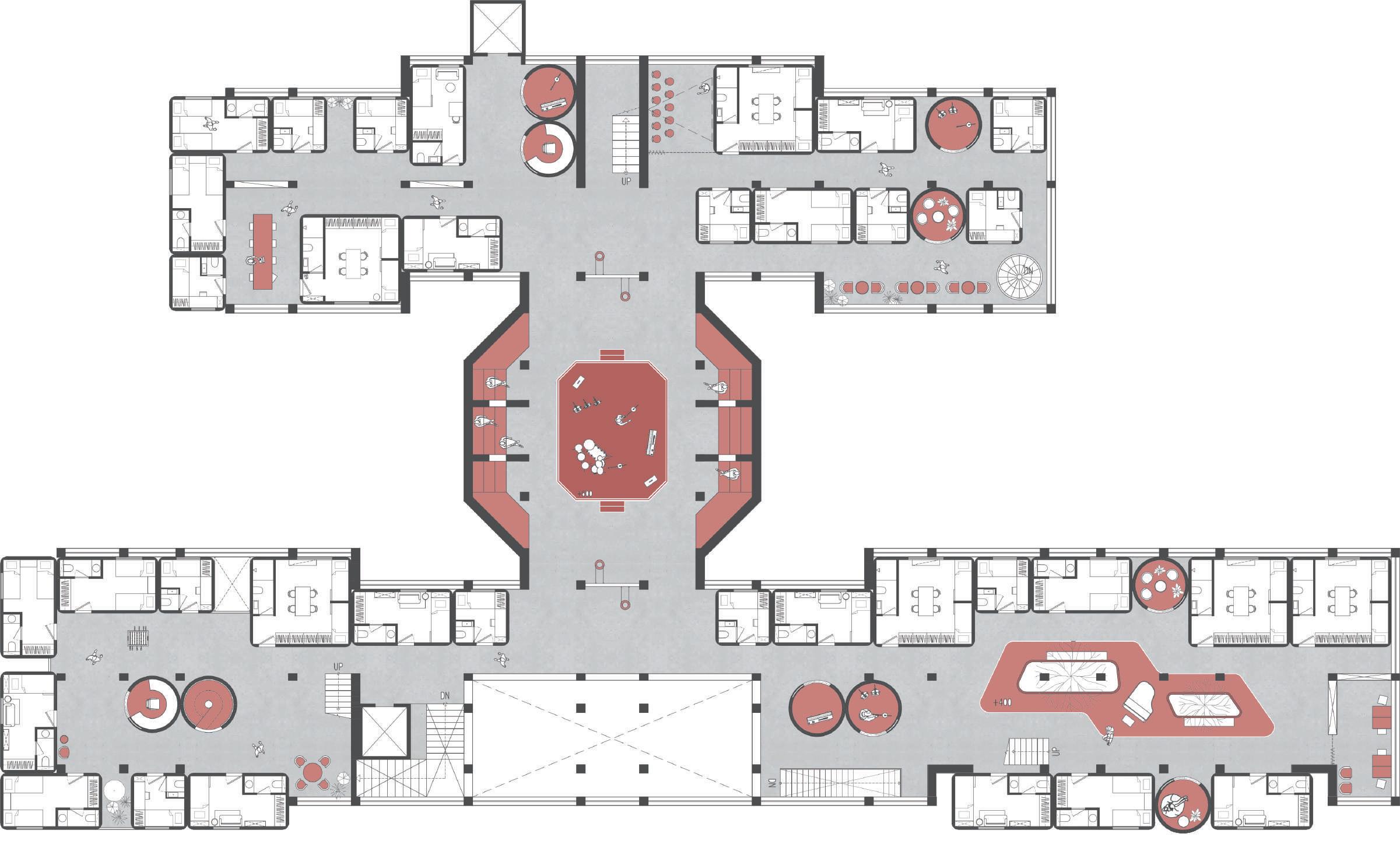

原住宿空間房間為對門,由中間單一走到來串連空間,且動線與光線進入的方向垂直

導致空間陰暗,只有中棟的的公共空間作為社交場域,缺少交流的空間,讓住宿生與 空間和其他人的連結不足。

宿舍與人|

縮小個人領域,將釋放出的空間活化,瓦解傳統 廊道空間,製造出可停留的場域,讓人在宿舍中 有不同的活動與對話。

人與人 |

公共空間提供住宿者有更好的社交場域,創造連 結的同時也讓彼此之間更有歸屬感。

設計目標 - 未來宿舍 議題

疫情後傳統的生活和學習模式改變,封鎖下的人與人和自然脫節,讓我 們開始思考如何重塑居住空間,讓人與自然和自己和諧相處。

從學生的角度出發,打破傳統宿舍的設計與定義,將個人空間有限度的 縮小,放大公共區域,製造新的對話場域,在滯留時與人和空間產生新 的連結與關係。

介紹 :

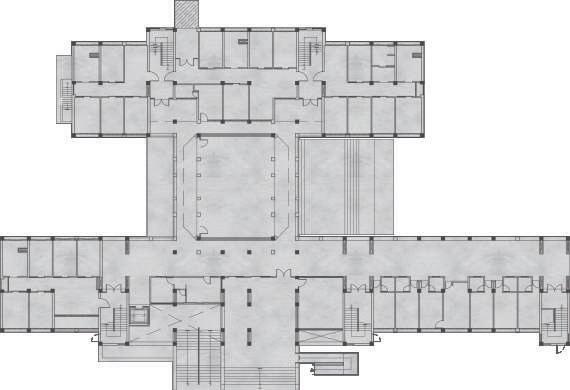

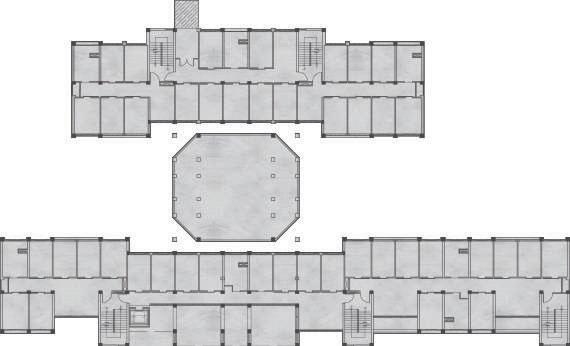

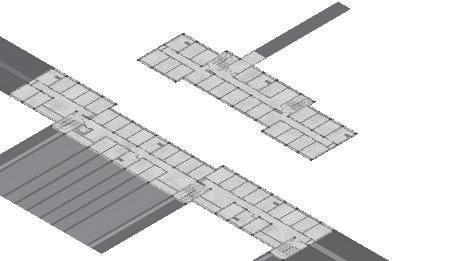

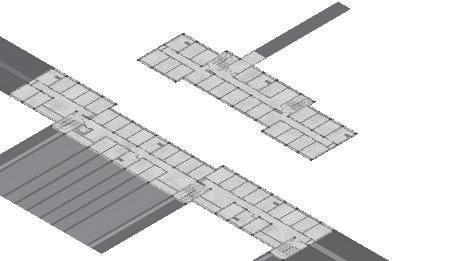

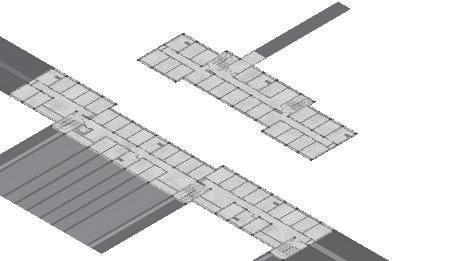

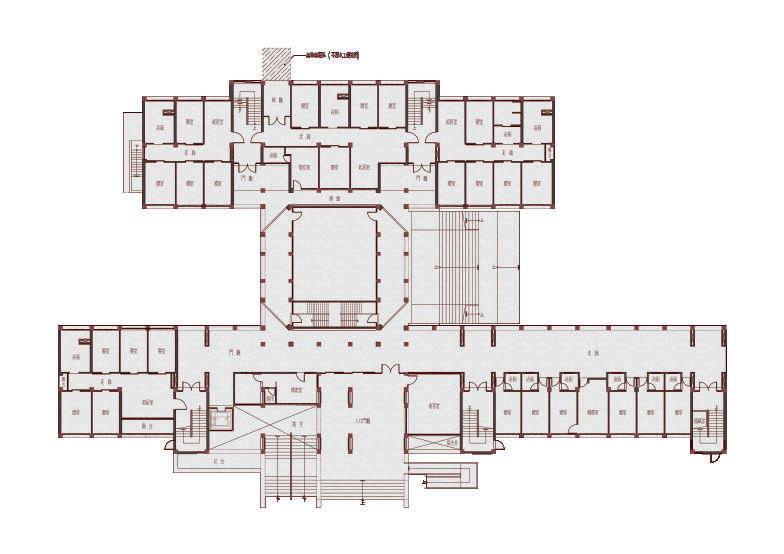

恩慈宿舍主要為大一新生的宿舍,自民國72年落成啟 用至今仍在使用,建築分為前後兩棟,住宿空間為一 至五樓,地下室作為其他空間,整體建築為工字型, 除房間外建築物設有交誼廳、會客室和讀書室,能容 納約725人左右。

現況 :

自民國72年落成,仍維持約40年前的配置與使用模 式,建築物與結構並未有許多變化,室內配置亦然, 老舊的建築與制式的配置讓宿舍的生活品質下降,通 風與潮溼的問題也困擾了許多住宿生。

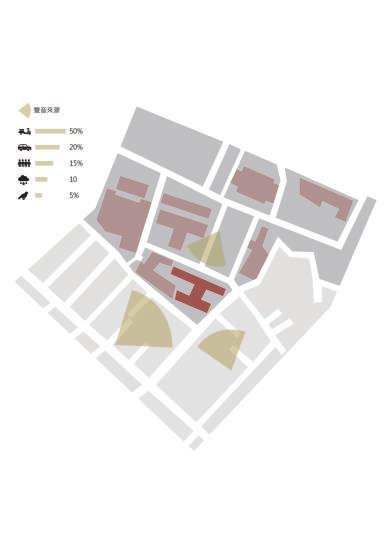

中原大學整體校區和校園外的商業區、住宅區沒有明顯

過度空間。緊鄰商業區,因此食衣住行育樂都能在周圍 完成,也讓校園跟外面的街道形成很大的對比,從密集 的住宅漸漸進入校園後便是寬闊的道路與成群的樹林。

宿舍位於校園角落與商業區 僅隔一條街,校內多為學生移動

周圍動線 鄰近商業區,午餐與晚餐時段

周圍車流與人流隨著下課、

中午和傍晚逐漸增多。

聲音來源

多有人與車的聲音,中壢為多雨 區,雨聲與蟲鳴鳥叫聲明顯。

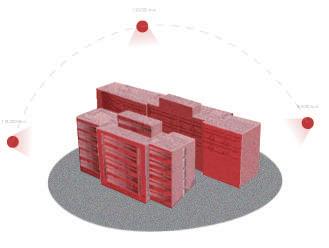

風向多以冬天的東北風 為主,夏天的西南風為輔。

基地座西南朝東北,陽光不會 直射,而是從側面照射,側面 兩邊接受到的陽光較多。

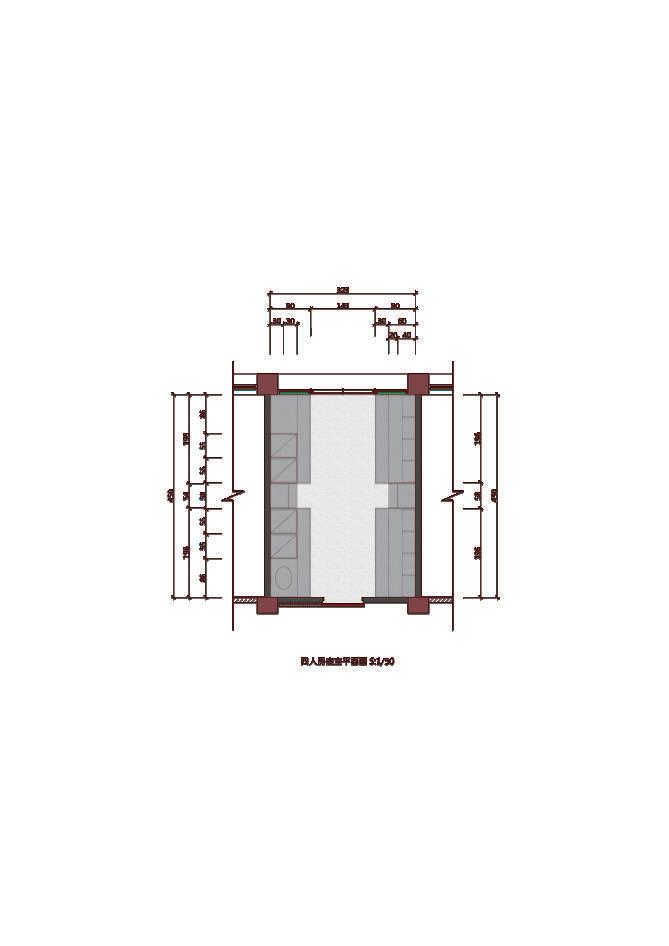

A區一樓坪效問題 相似面積卻分住3人、4人

北棟 A-E區

A區一樓為大二至大四宿舍幹部房間

B區一、二樓部分區域挑空,和C區共用浴廁

C區一、二樓部分區域挑空,和B區共用浴廁

D區一樓疫情期間套房作為隔離房間,二至五樓和E區共用浴廁

E區一樓疫情期間套房作為隔離房間,二至五樓和D區共用浴廁

恩慈住宿範圍分區管制,共分為 A-H 八區

南棟 F-H區

F區一樓部分區域挑空,起居室位置不同

G區一樓部分挑空,教官室現為打掃人員休息空間

公共區域

寢室 :

1. 生活空間狹小

2. 樓梯陡峭

3. 鄰近商業區,沒有隱私

4. 潮濕不通風

5. 照明不足

6. 插座少

1. 戶外區域閒置 2. 無法置入機能讓人停留 交誼廳 :

1. 空間狹小

2. 功能不足 3. 無隱私感

私人區域

與來自不同地區與國家的同住在一個空間,不同的生 活衛生習慣要磨合,對新進的大一新生來說是很大的

挑戰,宿舍嚴苛的環境增加了適應的困難度。

:

1. 潮濕不通風

2. 間數不足

3. 排水不良

4. 無隱私感

從新世代的觀點出發,重新探討宿舍與人和人群的關係,創造一個更加 健康、社交和可持續的居住環境,讓舊建築結構變成乘載美好記憶的載體。

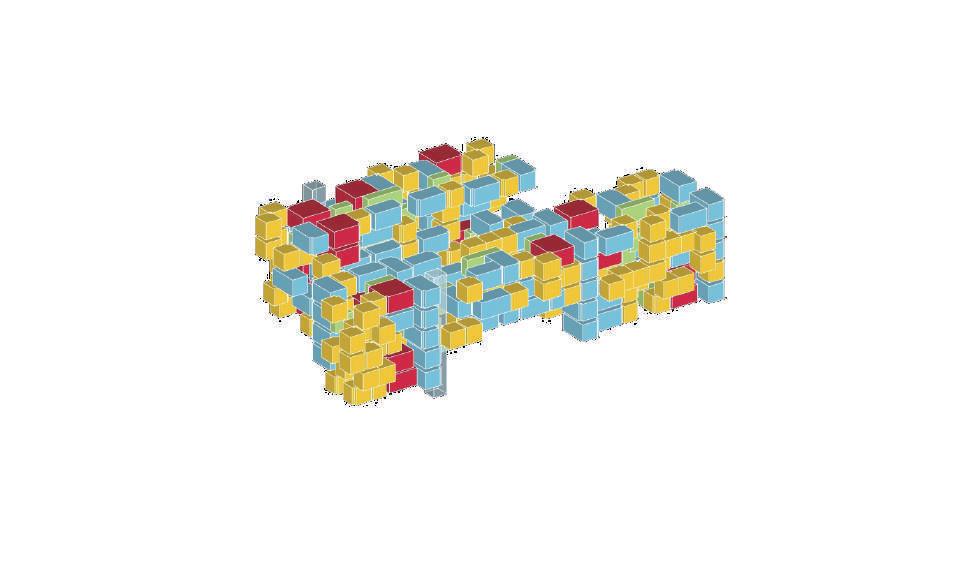

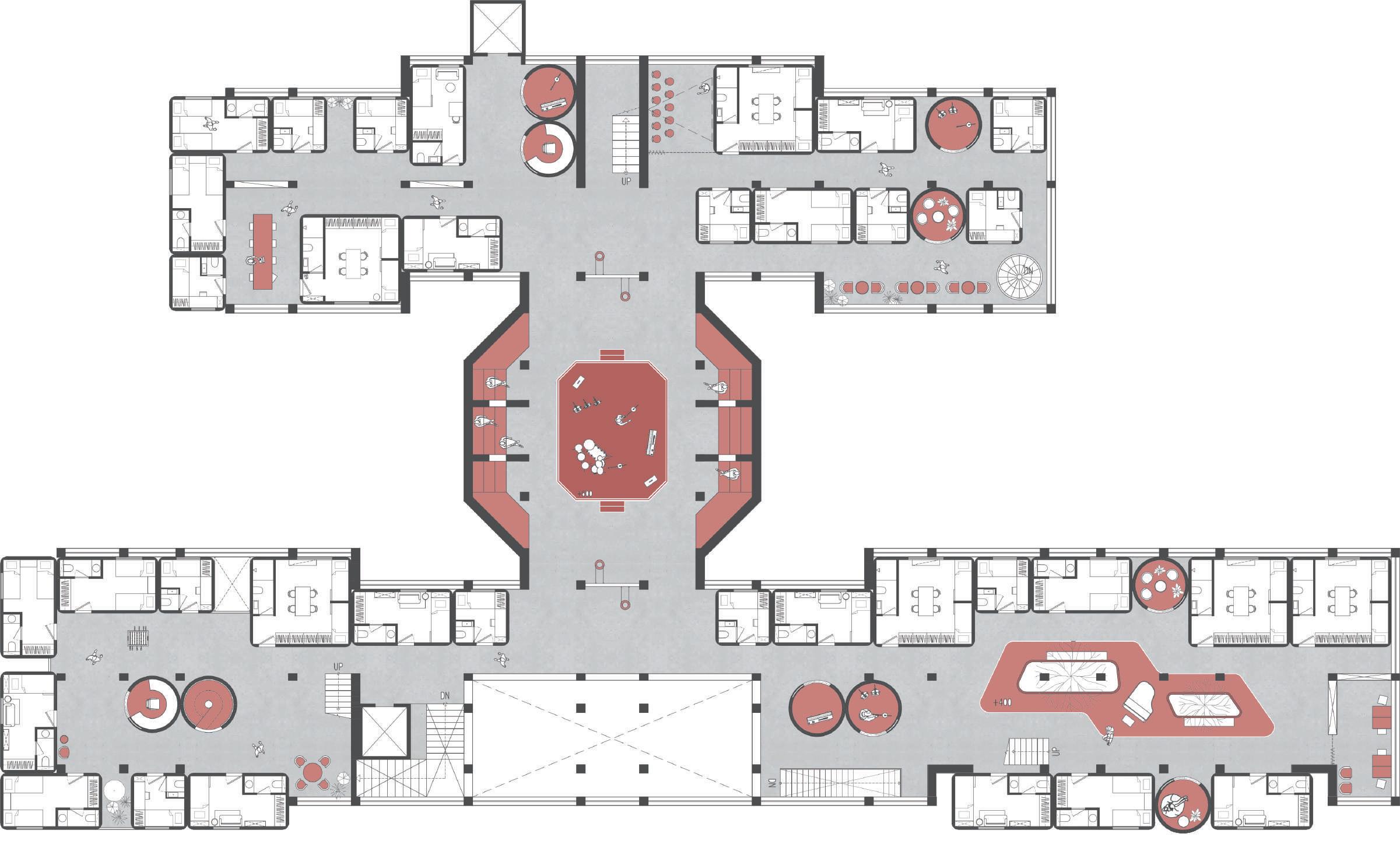

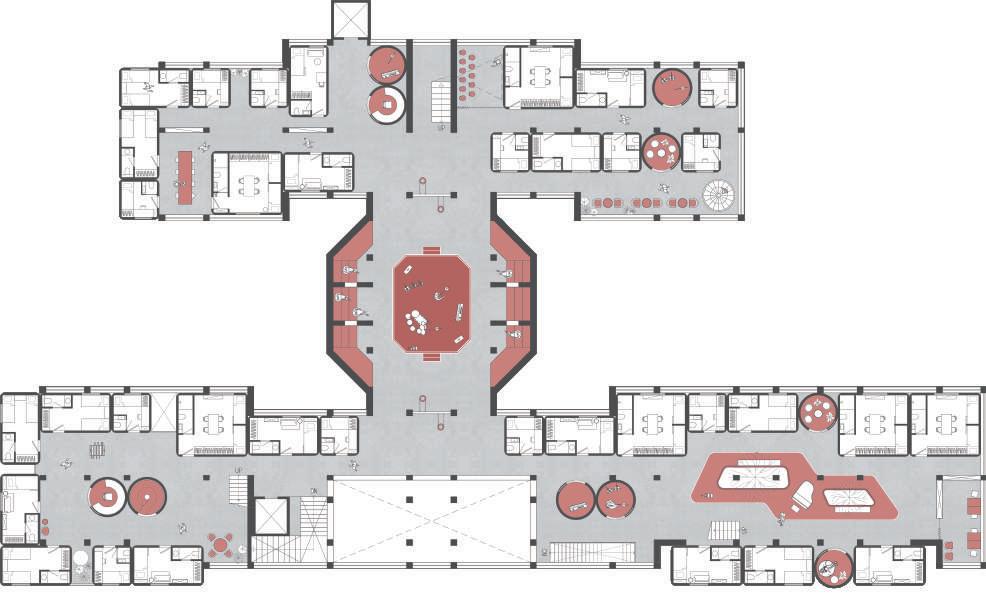

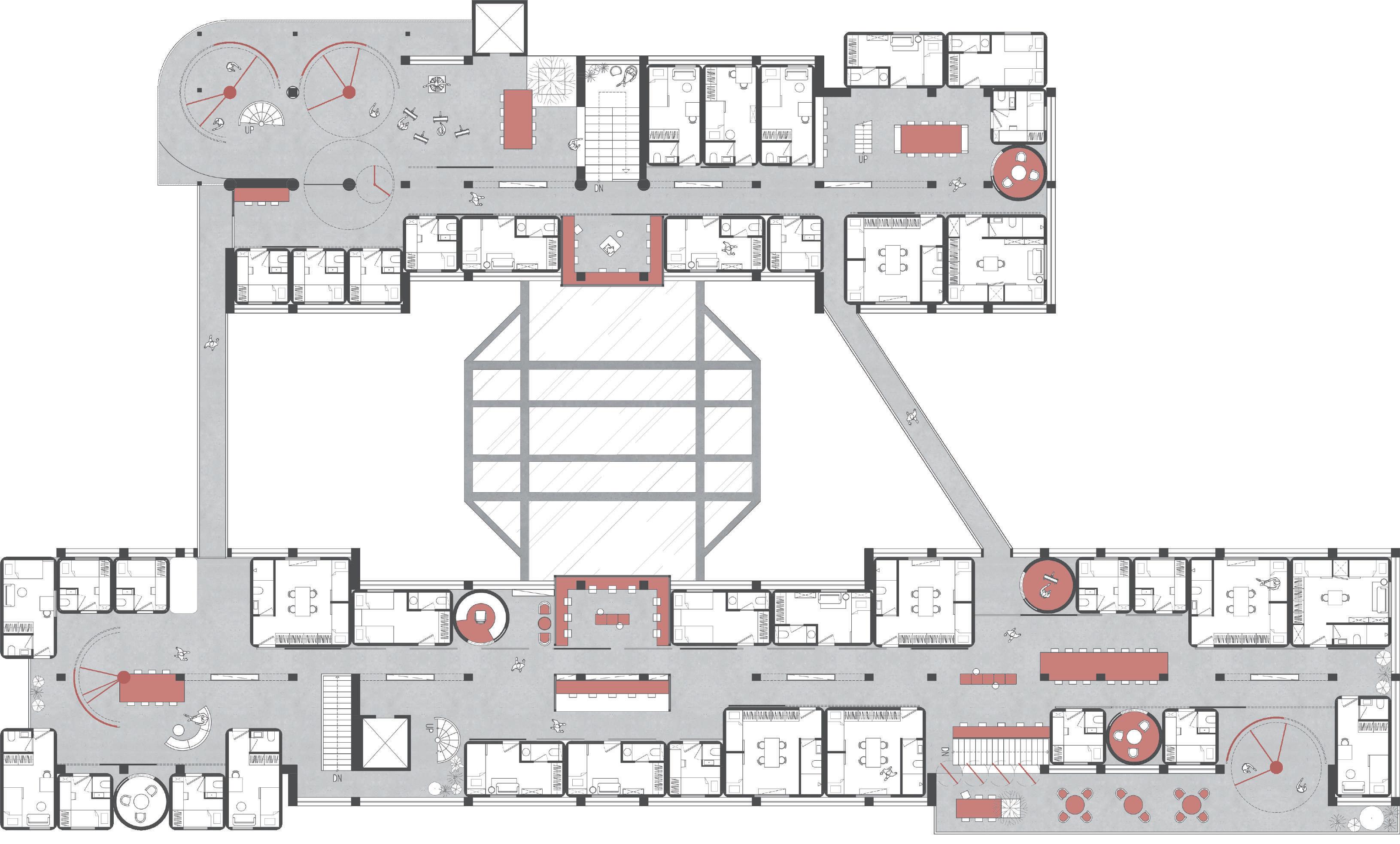

活化中棟區→整體建築成為一體

在兩棟間嘗試用可以形成連結的材質實驗再從

概念模想像泡泡圖創造出動線、平台、隧道、

環形走道...空間。

動線設計 - 平行軸向 空間概念

置入住宿女生動線, 活化中庭、接近自然

置入住宿女生動線, 活化中庭、接近自然

空間概念 - 室內動線

原始空間

宿舍多為對門,且走道狹窄併多人 使用,陽光被壁面遮擋無法進入空間。

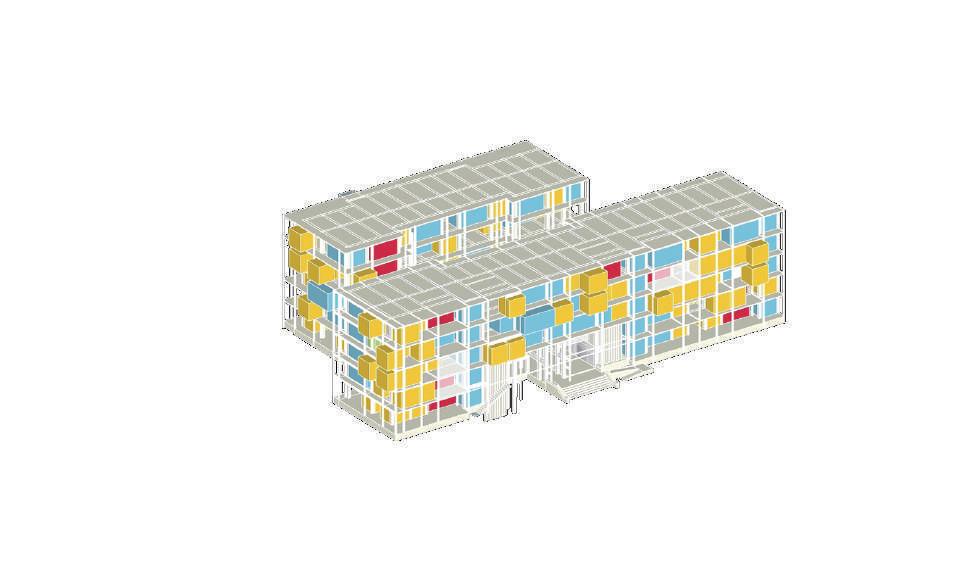

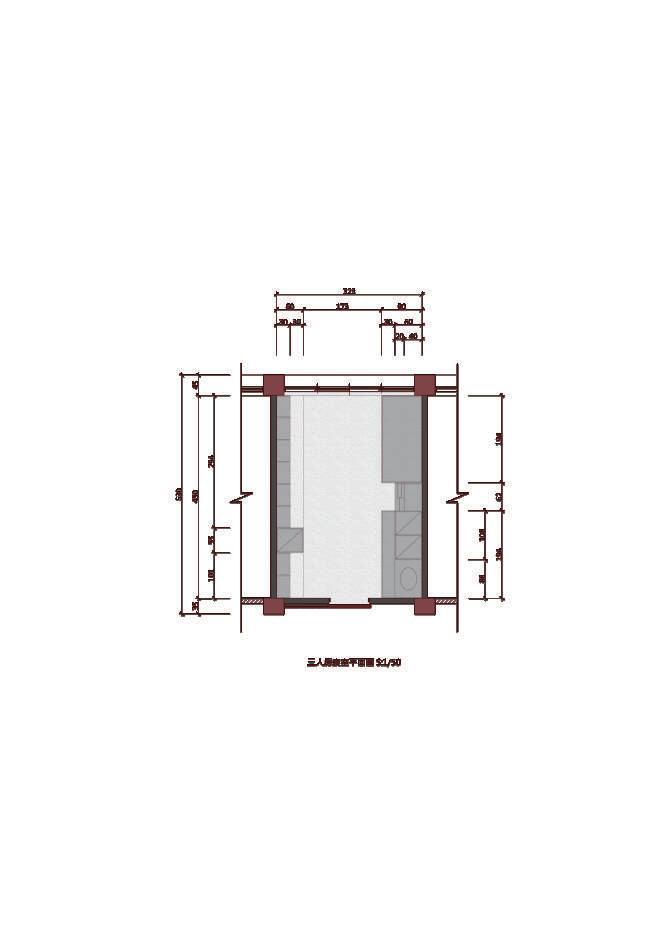

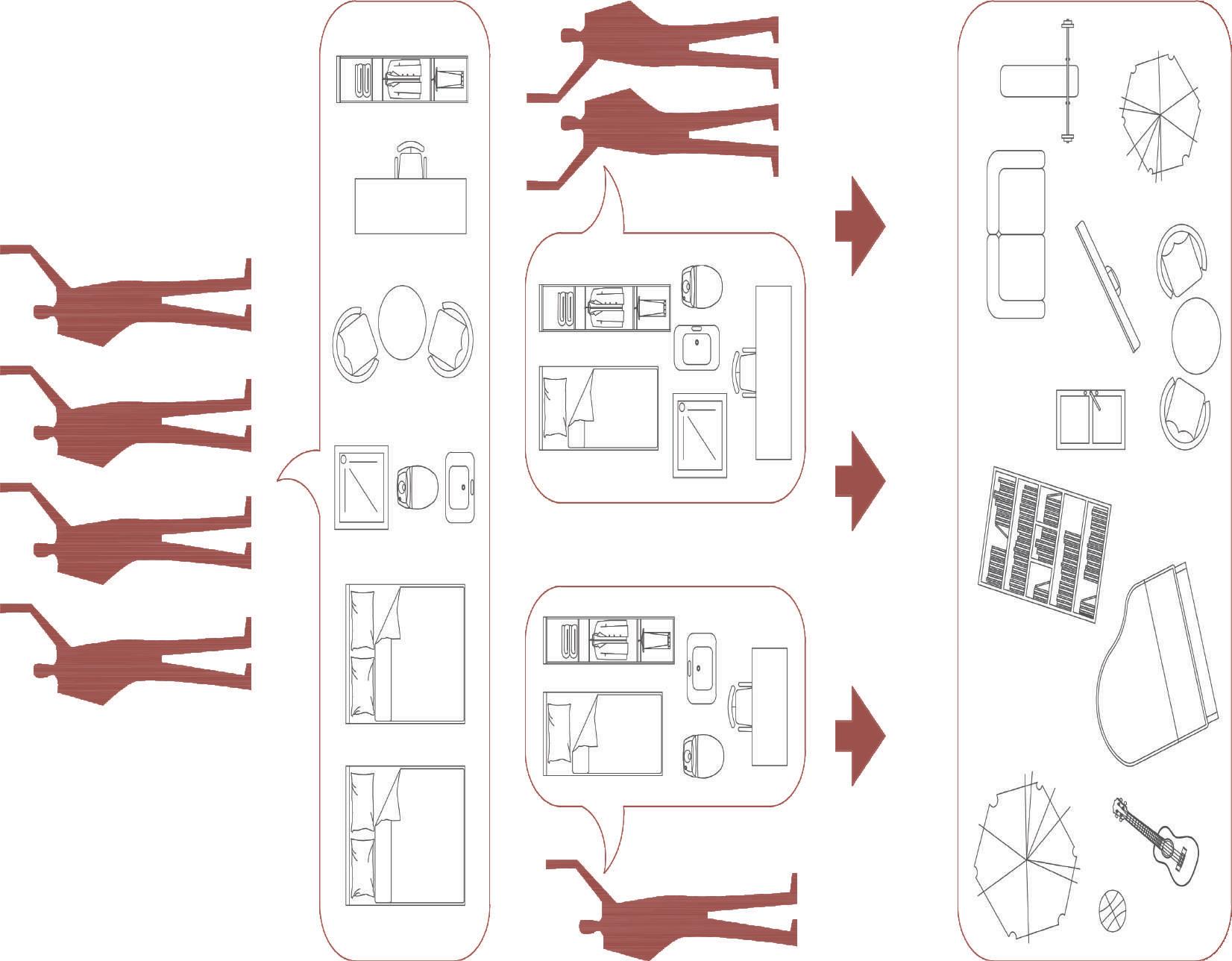

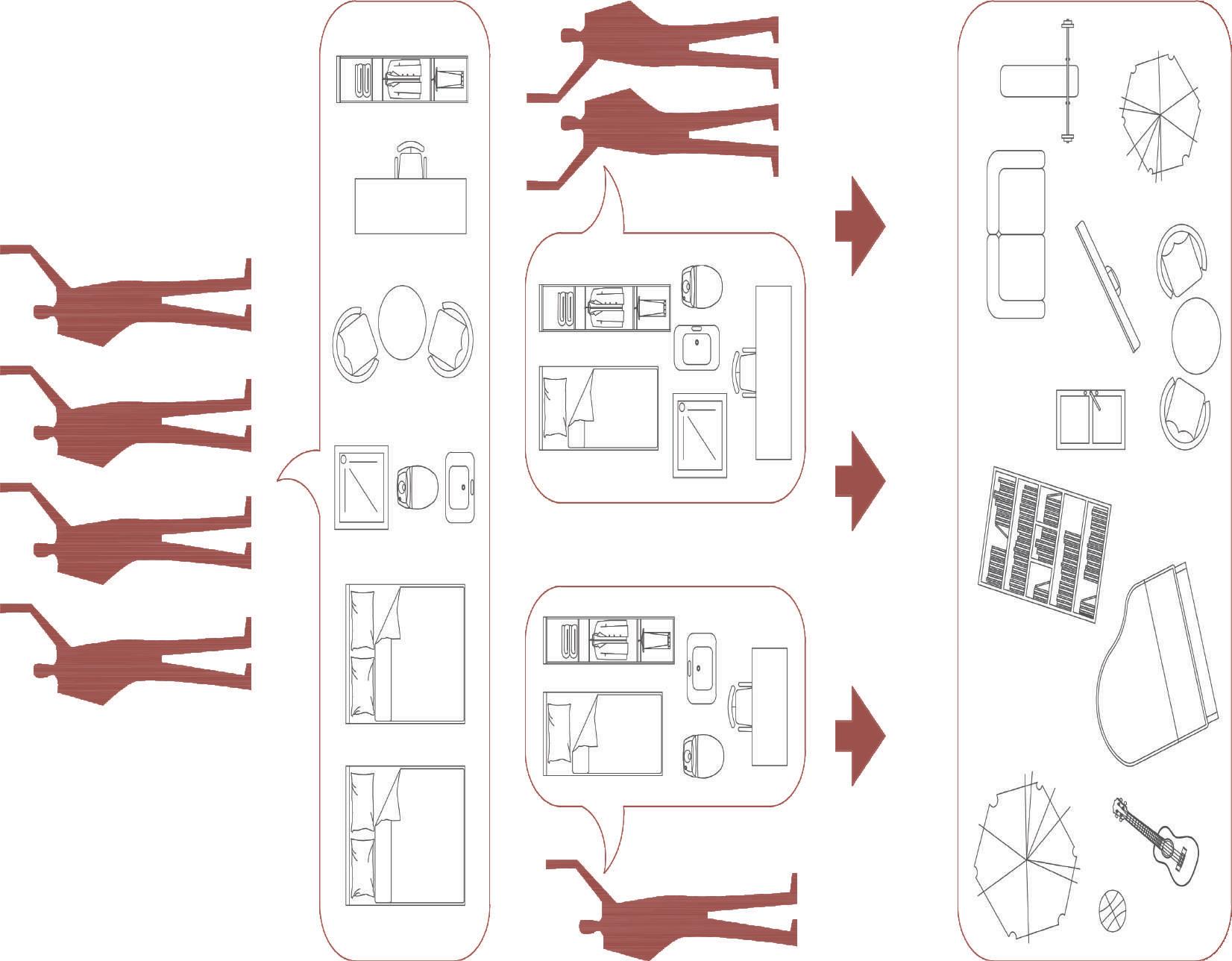

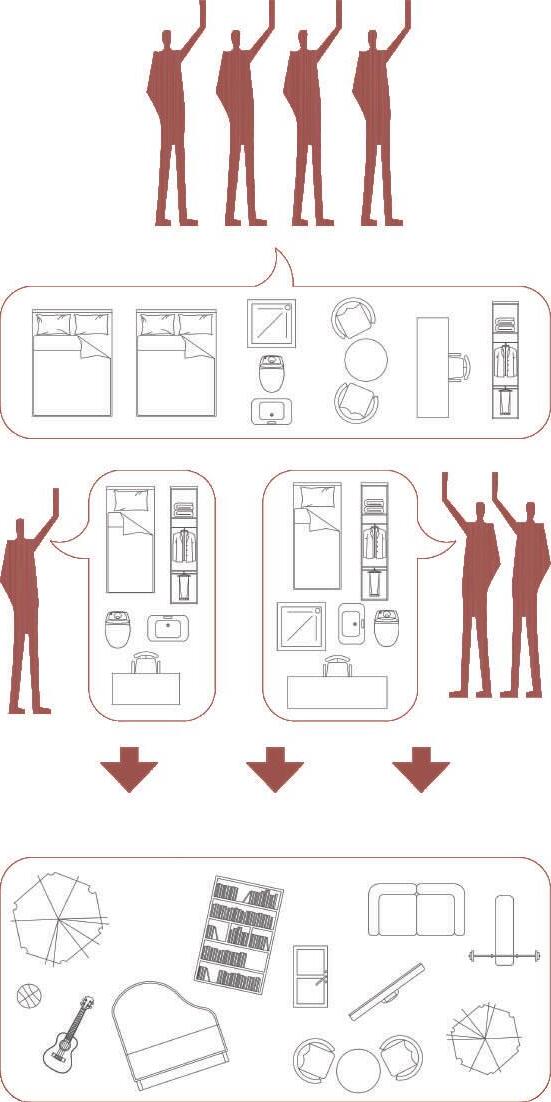

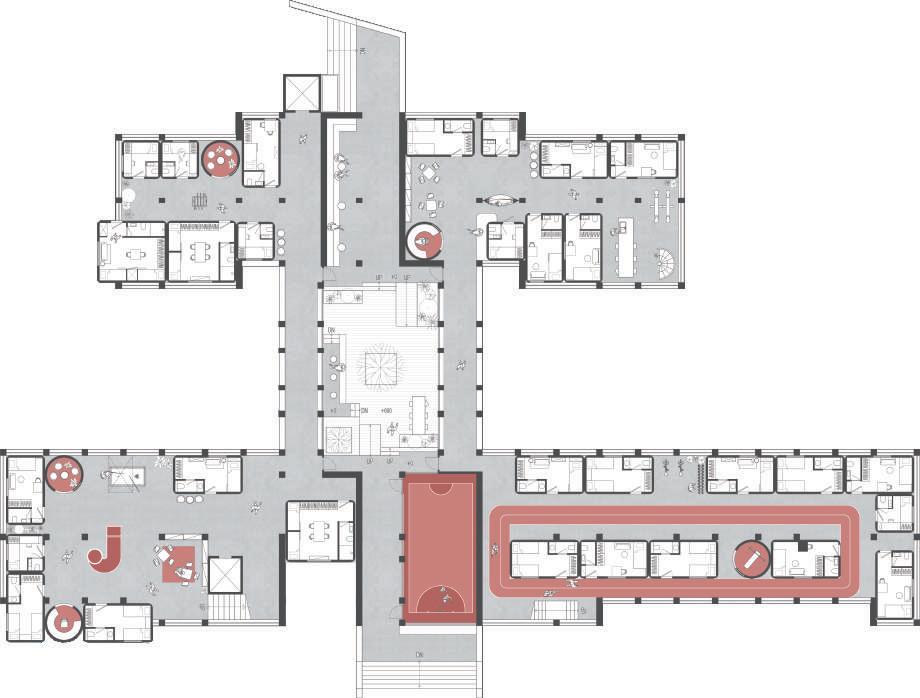

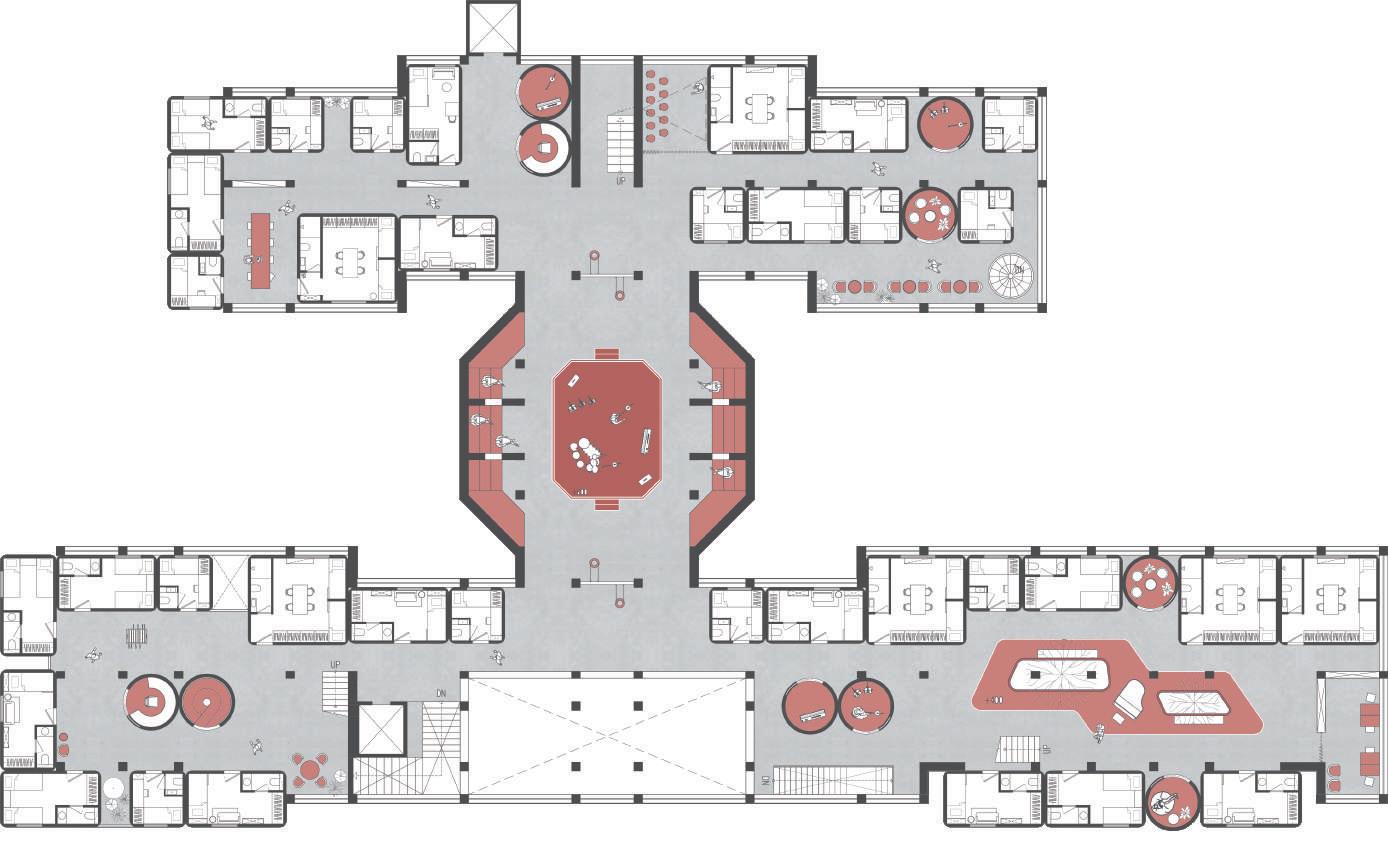

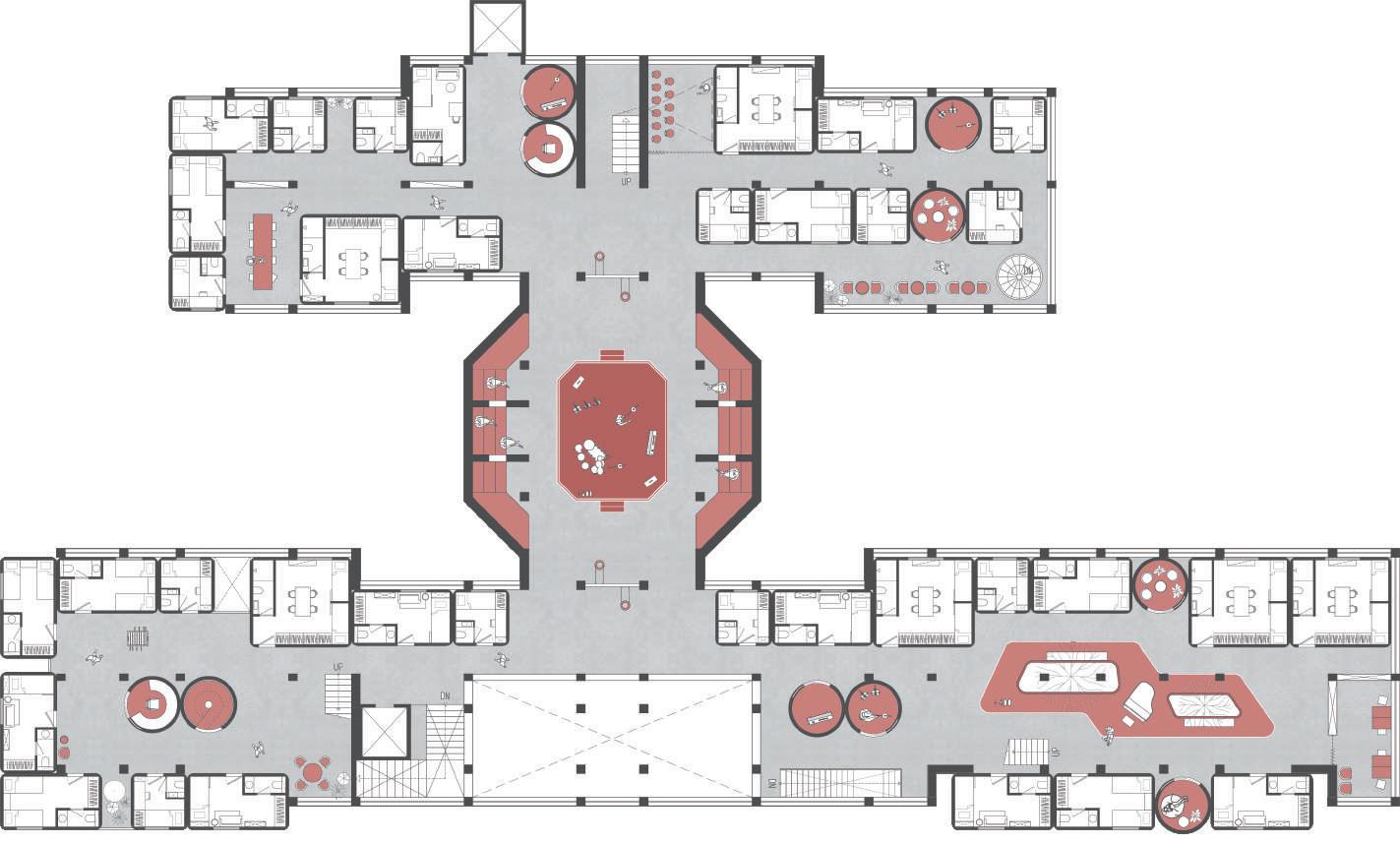

製造新的模組化住宿單位,分為 1、2和4人房,重新製入空間中並透過 推移來在空間中製造停留空間。

新的排列將原本封閉的空間拉開,讓光線 進入空間,縫隙也因其自身的空間公共性, 成為住宿生的共享活動的發生地。

將房間單位推開,除了擴大動線,也重新置入新的活動,將原本固定的社交 空間打散至各個樓層。

列出不同住宿人數生活時所需要的生活空間用品,將較不需要的空間用品釋放到 公共空間,縮小個人住宿場域,放大公共空間,製造新的停留場域,讓新的可能 與故事發生。

將原本連接前後棟的中棟 最為表演的舞台,讓住宿 生有發表成果的地方。

圓管內作為練習的隔音室 讓住宿生能在此練習,並 發揮和創作。

在空間中製造停留平台, 在此可以休憩,抑或作為 練習或表演的場域。

1. 旋轉的版面讓藝術創作 可以在此發生,透過移 動的方式創造新的空間 跟可能性。

在此可以休憩,抑或作為 練習或表演的場域。

住宿生可以或坐或臥,

1.

2.

3.

1. 外推平台製造可停留空 間,讓住宿生可以選擇 室內或室外做交流。

2. 抬高平台製造高低差, 作為新的交流場域。

3. 階梯式的下降平台,讓

1.

2.

3.

1. 外推平台製造可停留空 間,讓住宿生可以選擇 室內或室外做交流。

2. 抬高平台製造高低差, 作為新的交流場域。

3. 階梯式的下降平台,讓

1. 抬高平台製造高低差, 作為新的交流場域。

宿生也能有閱讀空間。

植作物。

成露天電影院。

1.

2.

3.

1. 在室外空間中放置小型 藏書空間,讓頂樓的住

2. 頂樓作為陽光最充裕的 場域,讓住宿生可以種

3. 屋頂架設投影空間,形

1.

2.

3.

1. 在室外空間中放置小型 藏書空間,讓頂樓的住

2. 頂樓作為陽光最充裕的 場域,讓住宿生可以種

3. 屋頂架設投影空間,形