8 minute read

Zurück aus dem Musterschatz

Zurück aus dem

MUSTERSCHATZ

Advertisement

Schon oft haben wir Einblicke gewährt, wie viele Schritte bei der filigranen Fertigung einer Figur erforderlich sind – angefangen von der frühzeitigen Auswahl und Lagerung des Holzes über das Sägen, Drechseln, Leimen und Tauchen bis hin zum kunstfertigen Bemalen und Komplettieren in unseren Werkstätten. Doch wie entstehen eigentlich die Muster, die stets die Grundlage für die Fertigung der Artikel sind?

Das aktuelle Sortiment verändert sich fortlaufend. Zum einen wird es durch behutsame Weiterentwicklungen ergänzt und erweitert. Zugleich kehren jedes Jahr einige Figuren zurück, die zuvor im Musterschatz ruhten. Einige davon sind seit Jahrzehnten nicht mehr gefertigt worden.

Andere noch nie zuvor. Was, wenn es gar keine Zeichnung gibt, sondern nur ein historisches Einzelexemplar im Musterschrank? Vielleicht auch nur ein verblichenes

Schwarz-Weiß-Foto in einem frühen Katalog? Sie sind eingeladen, am Beispiel der beiden Steuermänner und des farbenfrohen Hahns mitzuerleben, wie anspruchsvoll die

Wiederauflage eines alten Musters ist. In der Frühjahrsausgabe 2022 werden wir dann schildern, wie beispielsweise ein neues Blumenkind entsteht, für das es keine historische

Vorlage gibt.

Vom stolzen Steuermann Jan Kimm, der seit diesem Jahr wieder Kurs auf das Sortiment genommen hat, gibt es Vorlagen. „Wenn man das historische Muster von 1959 vor sich hat, ist klar: So muss es einmal aussehen. Doch wie gelangt man dahin? Es ist ein wahrlich langer Weg vom einzelnen Muster bis zur Realisierung in Serie“, analysiert Dreherei-Meister Roland Stanzel, der die Wiederauflage der Figur im Detail betreut hat. Den forschen Blick fest auf die See gerichtet, stemmt sich Jan Kimm mit ganzer Kraft gegen den Sturm und hält das Steuerrad fest in der Hand. Diese charakteristische Haltung des Steuermanns – stark, stämmig, das wettergegerbte Gesicht furchtlos im Wind – kommt vor allem aus den Beinen. Kraftvoll pressen sie sich in die Planken, leicht nach vorn geneigt. Die derben Seemannsstiefel kräuseln sich über den großen Füßen, die leicht nach innen geknickt sind. Hier steckt der Teufel im Detail: Der linke Fuß muss an den hinteren Kanten etwas anders angeschrägt sein als der rechte. Ein Präzisionsanspruch, der auch für die Seemannskutte gilt. Breit und wasserabweisend trotzt sie dem Wind. Die Grundform ist ein gedrechselter Kegel, der durch gekonnte Anschnitte eine beschwingte und doch sturmsichere Form erhält. Aus alten Zeichnungen, die noch im Archiv erhalten sind, geht hervor, wie sich Grete Wendt 1959 an diese Form herangetastet hat. Nun also Roland Stanzel. Er habe ziemlich geschwitzt, erzählt er, bis er aus einer kegelrund gedrechselten Holzform genau die Erscheinung des Friesennerzes, also der Regenschutzbekleidung, herausgearbeitet bekam, die dem Original entspricht. Vorn und hinten abgeschrägt – genau im richtigen Winkel natürlich –, dann an den Kanten angefast und von Hand verschliffen, sodass das Cape natürlich fällt.

Was macht einen echten Seemann aus? Natürlich die Schifferkrause! Der markante Kinnbackenbart ringelt sich von einem Ohr zum anderen. Doch: Wie „wächst“ so ein Bart an einer Holzfigur? „Leider gibt es keinen Katalog, in dem man einfach eine 15-Millimeter-Schifferkrause für hölzerne Steuermänner bestellen kann“, schmunzelt Roland Stanzel und verrät, wie der Seebär zu seinem Bart kommt: Der spiralförmige Kinnschmuck wird aus einem Messingdraht gebogen – und zwar direkt auf einer Drehbank bei Wendt & Kühn. Messingdraht ist weich genug, um sich beim Einlegen in die Kinnkerbe von Hand dehnen und richten zu lassen – feinste Bartpflege nach Seemannsmanier! Klassischer Federstahl würde immer wieder zurückspringen. Der Drechsler spannt also einen dünnen Metallstab in das Drehfutter ein und wickelt dann mit der Zange bei langsamer Drehzahl den Messingdraht darüber. Genau 18 Umdrehungen müssen es sein – das hat Roland Stanzel ermittelt, ebenso wie die daraus folgende Länge des Drahtes. Sind es zu wenige Ringe, wirkt der Bart spärlich, sind es zu viele, läuft beim Lackieren die Farbe zwischen die Windungen und verklebt.

EIN ORT ZUM STAUNEN UND FACHSIMPELN: Der legendäre Musterschrank in der Wendt & Kühn-Welt in Grünhainichen, in dem Entwürfe aus über 100 Jahren Firmengeschichte ausgestellt werden. Ein Kompendium informiert über den Ursprung und die Geschichte jeder gezeigten Figur.

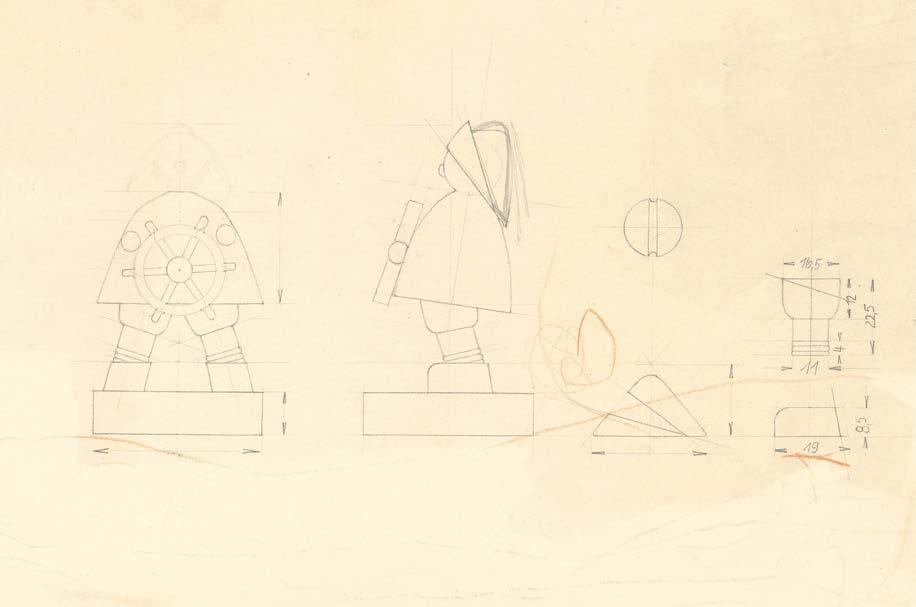

DIE OBEN ABGEBILDETE SKIZZE von Grete Wendt aus dem Jahr 1959 war die Grundlage für die Rückkehr des Steuermanns in das aktuelle Sortiment. Insgesamt acht Farben werden mit ruhiger Hand aufgetragen.

Nicht weniger spannend der „Südwester“. „Als ich den Hut zum ersten Mal vor mir hatte, habe ich ihn hin- und hergedreht und immer wieder gedacht: Der muss doch aus einem Teil zu fertigen sein“, erinnert sich der erfahrene Meister. Zum Glück gab es noch eine alte Kiste, in der jahrzehntealte Holzteile vom Steuermann lagen. „Wie hatte es Grete Wendt geschafft, diese Form aus einem Kegel herauszuholen? Daran haben wir dann eine ganze Weile getüftelt und probiert, gemalt, gezeichnet, gedrechselt, geschnitten, geleimt und geschliffen.“ Wenn man es einmal weiß, ist es ganz einfach: Aus einem Kegel wird schräg das Mittelteil herausgeschnitten, dann wird die Spitze verkehrt herum auf das Unterteil geleimt. Als Krempe bleibt ein kleiner Überstand stehen, damit die Gischt dem Steuermann bei seinem Ritt übers Meer nicht um die Nase spritzt.

Damit der Spagat zwischen historischem Erbe, künstlerischem Anspruch und moderner Manufakturfertigung gelingt, will jedes noch so kleine Detail bedacht und im Praxistest erprobt sein. Dazu werden zunächst von einem versierten Handdrechsler aufs Zehntel genaue Drehteile für das Muster gefertigt. „Zwei Zehntel Abweichung wären schon sichtbar“, bestätigt Roland Stanzel. Diese handgefertigten Vorlagen dienen später als Grundlage für die Dreheisen, die eigens für jede einzelne Drehform von einer Spezialfirma hergestellt werden müssen. Die Kosten dafür sind nicht selten vierstellig – da muss jeder Millimeter sitzen.

Erst mit diesen Eisen können die Holzteile in der Manufaktur in größerer Stückzahl gedrechselt und angeschnitten werden. Bei den Sägeschnitten, zum Beispiel für Arme, Beine oder Oberkörper, kommt es auf höchste Maßhaltigkeit an. Denn Differenzen würden sich summieren. Passt ein Winkel nicht haargenau, verändern sich Körperhaltungen und Armstellungen. Es wäre wie eine Kettenreaktion. Damit das nicht passiert, werden Lehren gebaut, indem auf einer Sperrholzplatte kleine Holzleisten befestigt werden. Diese werden den Handwerkerinnen und Handwerkern in der Fertigung zur Verfügung gestellt und garantieren später höchste Genauigkeit bei Winkeln, Bohrungen und Anschnitten. Nicht selten gibt es zu einer Figur bis zu zehn Lehren – für das Sägen, Bohren, Fräsen, Schleifen und Leimen.

Auch Katrin Wojtkowiak, bei Wendt & Kühn seit vielen Jahren für die Sortimentsgestaltung verantwortlich, kennt den weiten Weg, nicht selten mit Überraschungen und unerwarteten Herausforderungen, wenn eine historische Figur als Grundlage für die Wiederauflage gilt.

„So wie bei dem stattlichen Hahn im farbenfrohen Federkleid, der in diesem Jahr erstmals in der Geschichte der Manufaktur überhaupt in die Produktion gelangt.“ Bisher existierte er nur als historische Vorlage – „und jetzt wissen wir auch, warum“, fügt Katrin Wojtkowiak nach monatelanger Arbeit am Muster lächelnd hinzu. Mehrmals, so die Erzählung, hat Olly Wendt mit einem entsprechenden Muster in der Werkstatt gestanden und wollte den Hahn produzieren. Doch es gelang nicht.

Erst jetzt, knapp sechs Jahrzehnte nach der ersten öffentlichen Vorstellung des Entwurfes, ist die Fertigung möglich. Einzelstück für Einzelstück. Dabei existierte sowohl eine Zeichnung als auch ein Muster. Und doch blieben auch bei genauerer Betrachtung einige Fragen offen. Wie sind Hals und Körper miteinander verbunden? Im Originalmuster verdecken Federn diese sanfte Verbindung. Und aus welchem Werkstoff sind die Federn gefertigt worden? „Schließlich kann man das alte Muster nicht einfach auseinandernehmen und dabei zerstören“, so die Gestalterin. Um dem Körper, der nur aus wenigen Teilen besteht, die richtige Haltung zu geben, simulierte Katrin Wojtkowiak zunächst die Schnittflächen am Computer und testete so lange, bis die geplanten Flächen zueinander passten. Nun galt es, sich den Federchen zu widmen, die ursprünglich aus gezogenen Spänen waren. „Bei unserem ersten Versuch, die Hähne damit in die Produktion zu überführen, stellten sich größere Schwierigkeiten heraus. Ich musste umdenken und bin auf Papier gekommen“, erinnert sich Katrin Wojtkowiak. Papier lässt sich leicht verarbeiten und ist zudem kein ungewöhnlicher Werkstoff bei Wendt & Kühn. Damit arbeiteten bereits Grete und Olly Wendt auch bei anderen Figuren, zum Beispiel bei den Trachten der „Japanerinnen“ oder bei den Blütenkränzchen der Margeritenengel, die bis heute aus Pappe gestanzt sind.

Lange hat Katrin Wojtkowiak mit verschiedenen Papierstärken experimentiert, bis sie genau den richtigen Zeichenkarton fand. Er darf beim Leimen nicht brechen und muss auch nach dem Lackieren noch leicht und beschwingt federn. Hauchfein und ohne einzuknicken, schmiegen sich nun die Papierstreifen an der Kehle an. Als diese Hürde genommen war, erfolgte die Analyse der wundervollen Farben. Um dem Original nahe zu kommen, sind 22 verschiedene Farbtöne gemischt worden, die in handwerklicher Meisterschaft aufgetragen werden und den Hahn in seiner ganzen Pracht erstrahlen lassen.

„Im Nachgang muss ich immer wieder staunen“, sagt Roland Stanzel ein wenig bewundernd. „Wir führen fort, was Grete und Olly Wendt geschaffen haben – jedoch in umgekehrter Reihenfolge. Für uns ist das Ergebnis, das vor uns steht, der Anfang. Wir arbeiten uns gewissermaßen rückwärts zum Ursprung vor und atmen dabei ihre gestalterischen Fähigkeiten ein. Die beiden hingegen gaben ihren Ideen jeweils eine Form.“ Offenbar hatten die beiden Gestalterinnen eine ganz genaue Vorstellung davon, wie eine Figur einmal aussehen sollte. Fantasie in einer unglaublichen Bandbreite: von Engeln und Blumenkindern bis hin zu Hahn und Steuermann. Und doch sind sie bei all dieser Vielfalt ihrem Stil und ihrem DesignAnspruch immer treu geblieben. Deshalb ist jede Figur aus ihrer Feder unverkennbar Wendt & Kühn.

Damit dies auch bei Wiederauflagen jahrzehntealter Entwürfe erhalten bleibt, unterschreibt Claudia Baer, die heutige Komplementärin und Enkelin von Olly Wendt, jedes einzelne Muster, bevor es für die Fertigung freigegeben wird. Damit ist sichergestellt, dass das Vermächtnis ihrer Omi Olly und ihrer Großtante Grete Wendt bewahrt bleibt.

UNVERZICHTBAR: Lehren zum Fräsen, Schleifen, Sägen, Bohren – und wie im Bild zum Leimen – garantieren die Maßhaltigkeit in der handwerklichen Fertigung.

EIN ECHTER HINGUCKER ist der 1962 von Olly Wendt entworfene Hahn, der in diesem Jahr erstmals ins Sortiment aufgenommen worden ist.