Liebe Leserin, lieber Leser

Was nicht zu einem Hotel passt, ist Stress. Für die Gäste soll immer alles funktionieren. Für sie wird alles getan, um Behaglichkeit und Entspannung zu produzieren. Stressless zu erzeugen, verlangt hinter der Kulisse gelegentlich Stress. Stress und Stressless sind in der vorliegenden «Hotelier»Ausgabe ein Thema.

Neue Fakten zum Stress von Lernenden in der Schweiz haben kürzlich grosse Aufmerksamkeit erlangt. Achtzig Prozent der Lernenden in der Schweiz sagen, dass es ihnen in der Lehre gut oder sehr gut geht. Gleichzeitig gaben aber zwei Drittel an, unter psychischen Problemen zu leiden. Gar drei Viertel der Lernenden antworteten, die Lehre habe bei ihnen eine psychologische Belastung ausgelöst oder verstärkt. So lauten Ergebnisse der neuen repräsentativen Studie «Psychische Gesundheit von Lernenden in der Berufslehre». Befragt wurden 45 000 Lernende.

Wenn die Studienleiterin sagt, das Ergebnis soll weder dramatisiert noch bagatellisiert werden, so ist dieser Analyse beizupflichten. Wir fragten uns, wie das Problem psychische Belastung bzw. Stress von Lernenden in Hotels konkret angegangen wird. Dazu sprach ich mit Claudia Züllig und Jamie Rizzi, Gastgeber im Schweizerhof Lenzerheide. Sie bilden seit vielen Jahren Lernende aus und bieten in ihrem Haus belasteten Lernenden individuelle Lösungen an.

Stressless – sozusagen das KontraProgramm – bieten die 7132 Hotels in Vals. Seit sechs Jahren leitet Katrin Rüfenacht das einzigartige Ensemble rund um die

Therme, die dank des Architekten Peter Zumthor weltbekannt wurde. In unserem Gespräch erinnerte sie sich an ihre erste Fahrt mit Bahn und Postauto nach Vals. «Man kommt nie mehr an», sagte sie. Das ist wohl eine Voraussetzung, um dem Stress zu entfliehen. Für eine gewisse Zeit dem Alltag auf Wiedersehen zu sagen – ganz weit hinten im Tal gelingt das.

Stress gehört zum Leben. Das wissen Sie so gut wie ich. Die Kunst ist einzig, immer wieder die Balance zu finden. Empfinde ich einmal Stress, dann helfen mir die Kunstwerke von Alexander Calder: Mobiles, die sich bewegend in einen Zustand der Balance finden. Ein kleines CalderMobile steht bei mir. Und wenn es mir einmal zu ruhig wird, stosse ich das Mobile und … Dr. Hilmar Gernet, Chefredaktor

Verlagsmitteilung

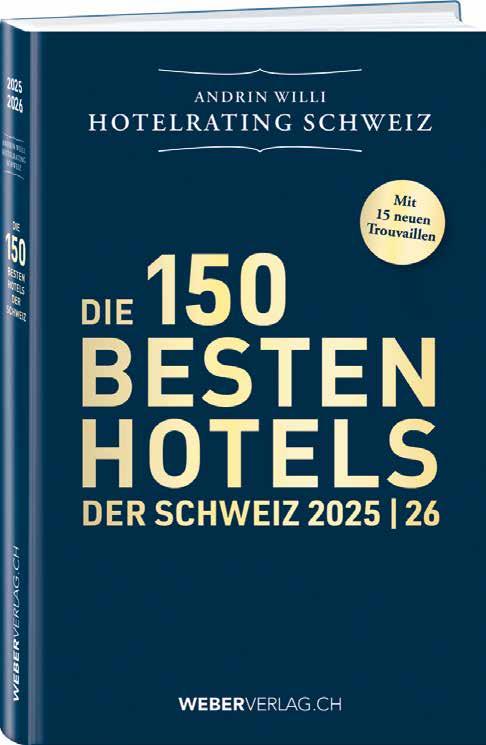

Anlässlich der Vernissage des Schweizer Hotelratings 2025 / 2026 «Die 150 besten Hotels der Schweiz» wurde Karl Wild offiziell verabschiedet. Seine Nachfolge als Autor und Hoteltester für die aktuelle Ausgabe hatte bereits Andrin Willi angetreten.

Mit der Juni-Ausgabe des «Hotelier» (3/25) schied Karl Wild auch als Co-Chefredaktor des «Hotelier» aus. Bei Karl Wild bedanken wir uns für die guten Jahre der Zusammenarbeit.

Es freut es uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Chefredaktion des «Hotelier» künftig von Dr. Hilmar Gernet weitergeführt wird. Wir wünschen ihm auch in Zukunft eine gute Hand und gute Ideen beim Kreieren unseres Fachmagazins.

34 Young. Fun. Grindelwald. – willkommen in den 70ern

35 Mit «Art Nouveau» geht das Cresta Palace Celerina mit der Zeit

Hotelfachschule Thun

Titelgeschichte

14 Katrin Rüfenacht: «Es reizte mich, Teil von etwas Bedeutendem zu sein»

Andrin Willi Hotelrating

22 Das Andrin Willi Hotelrating

Igeho

24 Hotel Utopia – die Zukunft gehört der Gastfreundschaft

26 Die Igeho geht in die nächste Runde

26 Gasparini: Schweizer GlaceManufaktur mit sozialem Engagement

29 Lusini: Produkte erleben, Beratung nutzen Szene

30 Swiss Quality Hotels und Top 3 Star Hotels spannen zusammen

32 Salon und Kurorchester – schillernde Geschichte(n) zu einem Phänomen

36 Von der Hotelfachschule Thun auf die Festivalbühne Spiez

Ausbildung und Karriere

38 Lernende im Stress – Notschrei und Normalfall

44 Acht Wochen Ferien für Lernende?!

Unterwegs

46 Nachhaltigkeit: Zukunftsfähig bleiben

Ausbildung und Karriere

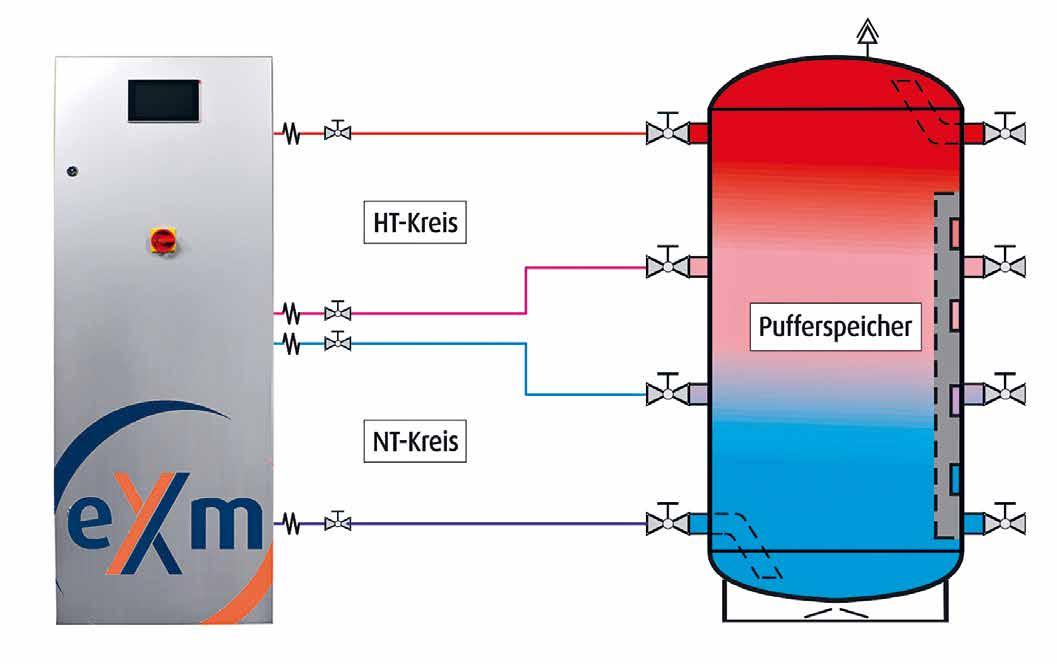

52 Komplexität intelligent vernetzt

54 Digitale Effizienz, die begeistert

56 Multihotel? Flexipass? Stripe? – Die Zukunft ist längst da

57 Digitale Sicherheit in der Hotellerie – kompakt, praxisnah, essenziell

Unternehmen

59 hotelbooker – Akquise und Kundenpflege im MICEBereich

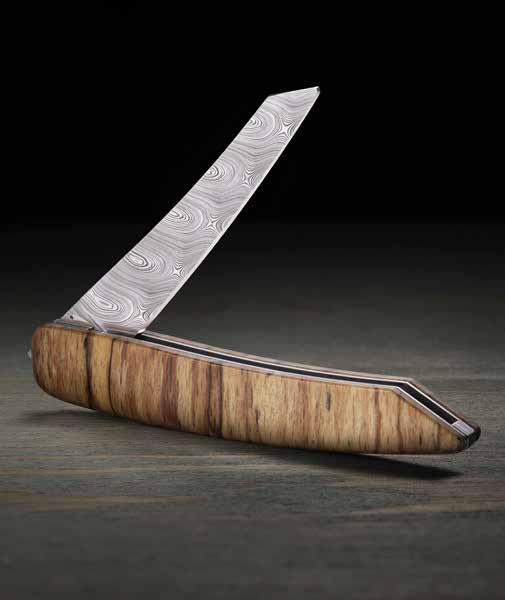

61 Smarter HotelInfokanal für jeden Fernseher

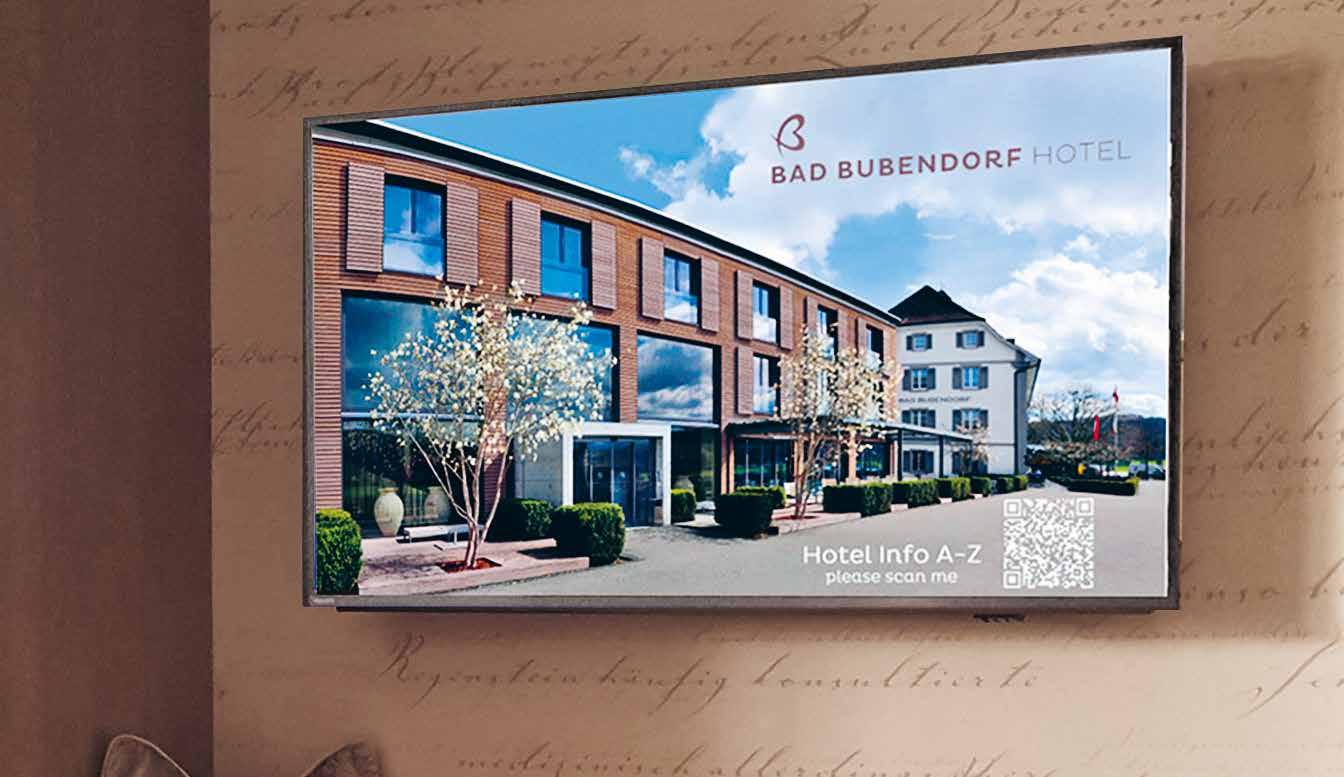

62 Weniger Öl, mehr Effizienz: Nachhaltiger Neustart im Kemmeriboden Bad

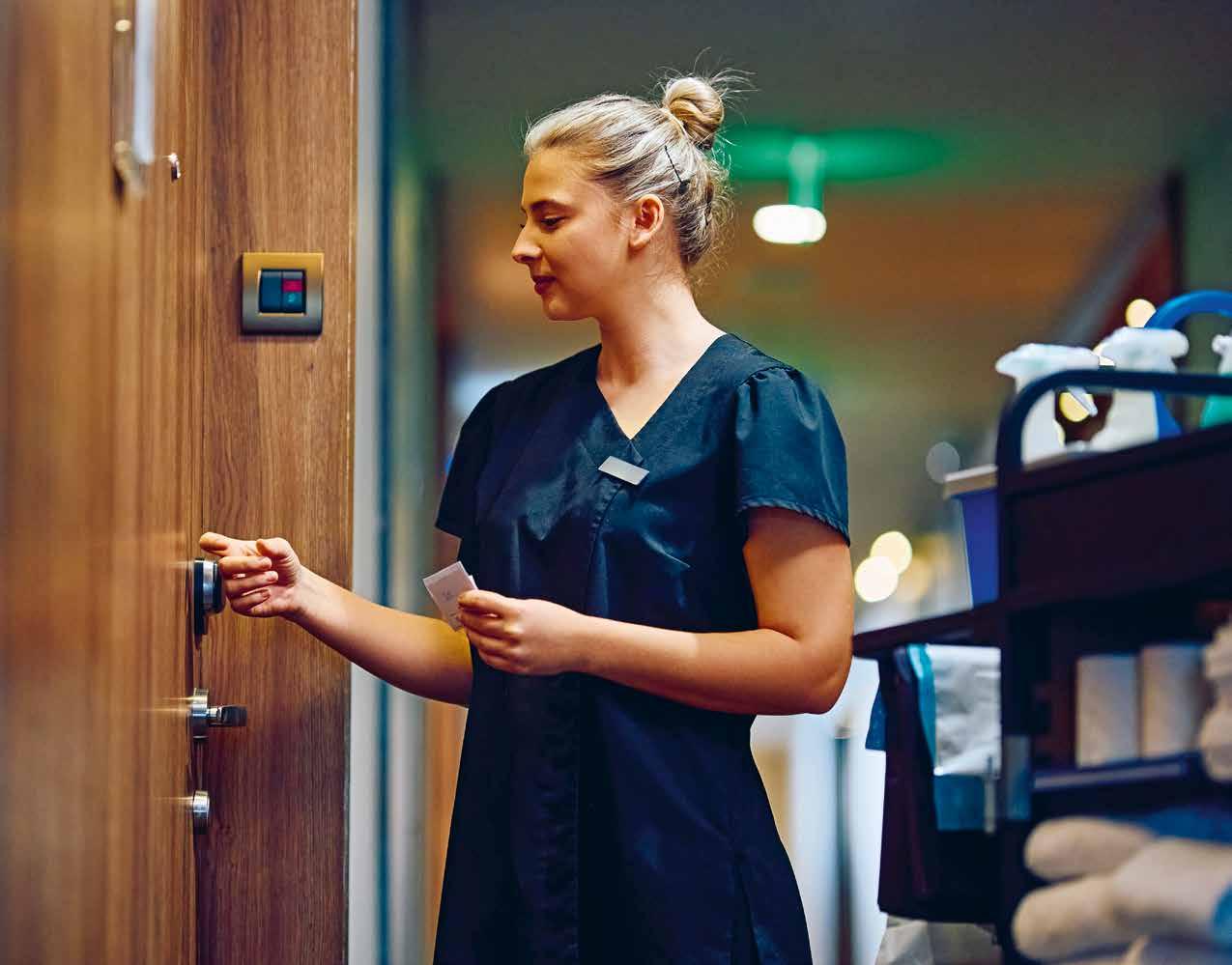

66 Hygiene im Hotelbetrieb: Zwischen Anspruch und Alltag

69 Maximaler GastroService – minimale Ausfallzeit

Sonderteil: Essen und Trinken

72 Vegetarischvegane Kochlehre in Österreich – Skepsis in der Schweiz

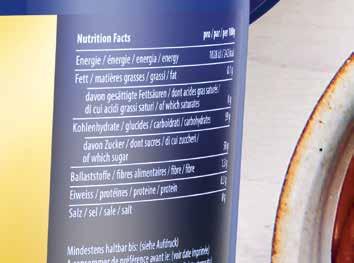

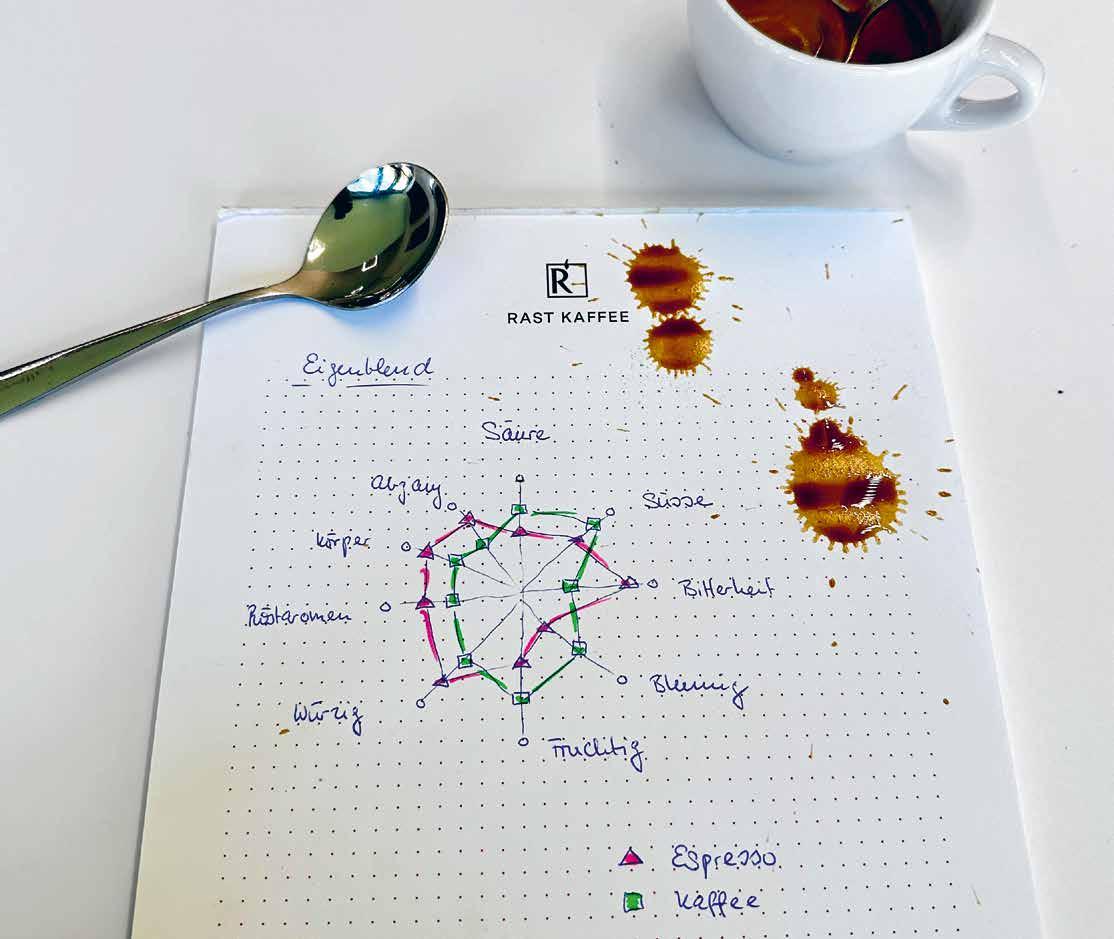

74 Blend for Brand – Kaffee wird zur individuellen Kaffeekreation

76 Swiss Gastro Solutions – zuverlässiger FoodservicePartner

78 «Die Geschichte darf nicht grösser als der Wein sein» – oder wie man sich beim Wine Pricing verzocken kann

80 Null Fleisch. Echt Smash Burger

82 Wein und Wild – die Symphonie des Herbsts

84 Schnörrli, Schwänzli, Öhrli … von Metzgete bis Fine Dining

Architektur

86 Grand Hotel Les Trois Rois startet in eine neue Ära

92 Barrierefrei schwimmen: Das neue Hallenbad für alle

93 Inspirationen aus Asien

94 Aus Gümligen in die Welt

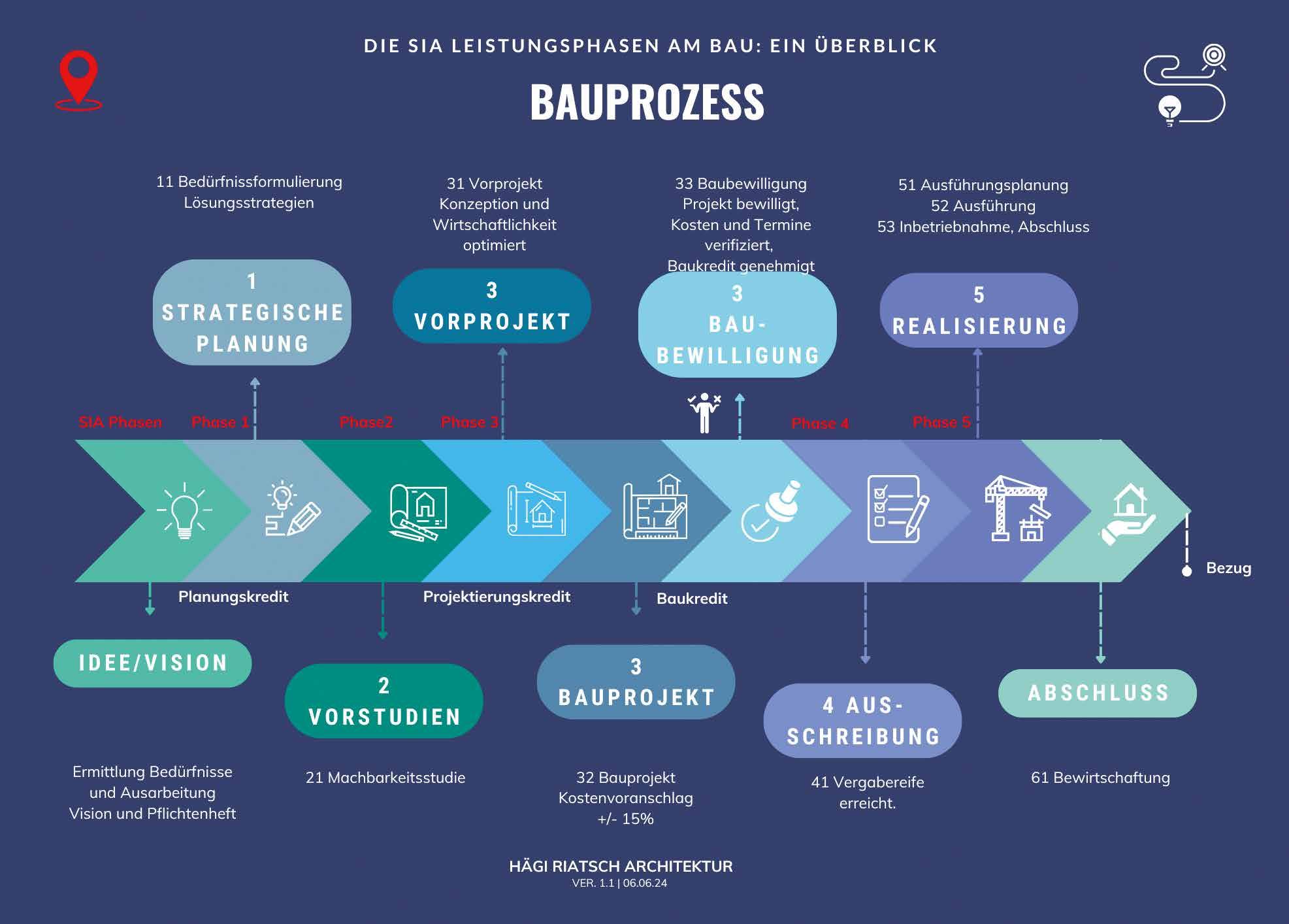

98 SIA 102 – der Schlüssel zum erfolgreichen Hotelbauprojekt

Politik

100 «Der Tourismus ist eine zarte Pflanze»

Recht

104 Das Arbeitszeugnis – ein häufiger Streitpunkt

Vereinigung diplomierter Hoteliers-Restaurateure VDH

106 Food & Beverage im Wandel

107 Präsidial Editorial

108 Hydroponik – Salatproduktion mit Zukunftspotenzial

109 Auch die Traditionsbranche kann modernisieren

Sommelierverband Schweiz SVS

110 Wein, Kultur und Vision – Programm der neuen SVSPräsidentin Alexandra Banhidi

112 Am Markt

Schluss-Punkt

114 Stefan Ludwig: «Die Hotellerie ist eine der schönsten Industrien der Welt»

Relais & Châteaux ruft seine Küchenchefs dazu auf, bedrohte Fisch und Meeresfrüchtearten von ihren Speisekarten zu streichen. Dies geschieht im Rahmen einer von der UNESCO unterstützten Initiative zur Förderung der Biodiversität. Die Mitglieder sollen mindestens eine bedrohte Art von ihren Speisekarten streichen, abhängig von der jeweiligen Bestandslage. Zu den bedrohten Arten in Europa gehören beispielsweise der Europäische Aal, der Atlantische Wildlachs und der Europäische Seehecht. Die teilnehmenden Mitglieder verpflichten sich, diese Massnahme so lange fortzusetzen, bis die Bestände wieder ein gesundes Niveau erreicht haben. Die Küchenchefs werden ermutigt, Verantwortung zu übernehmen und transparent über die Herkunft ihrer Produkte zu informieren. Relais & Châteaux bemüht sich bereits seit Längerem, einen Beitrag zum Schutz der marinen Biodiversität zu leisten, wie beispielsweise die Streichung des Roten Thuns von den Speisekarten, der inzwischen nicht mehr als überfischt gilt. mm/sl

Mit der neuen Jugendherberge ValdeTravers erweitern die Schweizer Jugendherbergen ihre Präsenz in der Westschweiz. Die frisch renovierte Lodge bietet 56 Betten in modernen Zimmern und liegt im Sportzentrum espaceVAL. Sie ist ideal für Sportler, Naturliebhaber und Kulturinteressierte und verfügt zudem über barrierefreie Zimmer, einen Aufenthaltsraum und eine Terrasse. Gäste können mit einem reichhaltigen, lokalen Frühstück direkt im Hostel in den Tag starten. Im 700 Meter entfernten HôtelRestaurant de l’Aigle haben Reisende dann die Möglichkeit, ein lokales Abendessen zu geniessen. Das Sportzentrum und die Region locken mit vielen Wanderund Kulturerlebnissen wie dem Creux du Van oder dem Museum JeanJacques Rousseau. mm/sl

Die UNESCOBiosphäre Entlebuch hat ein neues, innovatives Angebot: das SiloHotel des BioLandwirtschaftsbetriebs Tannenhof in Escholzmatt. Die einzigartige Unterkunft für bis zu vier Personen ist auf vier Stockwerken gebaut. Im Eingangsbereich im Erdgeschoss befindet sich das Bad mit WC und Dusche. Im ersten Stock befindet sich der Essbereich mit Zugang zu einem ruhig gelegenen Aussensitzplatz. Im zweiten Stock befindet sich ein gemütlicher Lesebereich mit Schlafsofa und im obersten Stock ein Doppelbett direkt unter einer Lichtkuppel. Die Lichtkuppel öffnet sich bei schönem, trockenem Wetter automatisch und sorgt im Silo für ein angenehmes Raumklima. Das neue Angebot richtet sich besonders an Natur, Abenteuer und Sportliebhaber. Die Unterkunft liegt direkt am Bike und Wanderwegnetz und ist nur 700 Meter vom Bahnhof Escholzmatt entfernt. Eine EBikeLadestation und eine Reparaturwerkstatt stehen zur Verfügung. Zum Frühstück mit regionalen Delikatessen können auch Eier direkt aus dem Hühnerstall und frische Milch von den eigenen Kühen bezogen werden. Das SiloHotel bietet somit nicht nur eine einzigartige Unterkunft, sondern auch einen schönen Einblick in den BioLandwirtschaftsbetrieb mit Milchkühen, Kälbern, Schweizer Hühnern, Katzen, Bienen, Meerschweinchen und einem freundlichen Hofhund. Dieses Erlebnis soll künftig auch Schülerinnen und Schülern im Rahmen des Programms «Schule auf dem Bauernhof» ermöglicht werden. mm/sl

Das schweizweit erste Silo-Hotel vom Tannenhof in Escholzmatt eröffnete Mitte August 2025.

Anzeige

Wo Innenarchitektur weit mehr als ästhetische Dekoration ist.

Entdecken Sie kreative Konzepte.

Baut um, ein und an.

Das zur SorellGruppe gehörende BoutiqueHotel Seidenhof in Zürich wurde von ibex fairstay in der Kategorie «Beste Gesamtleistung» für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Auch das neu umgebaute Hotel Speer in Rapperswil erhielt eine Auszeichnung von ibex fairstay. Durch die Zertifizierung aller Häuser hat Sorell Hotels & Restaurants ihre Nachhaltigkeitsleistung weiter gestärkt. Diese Auszeichnungen zeigen das Engagement der SorellGruppe für eine nachhaltige Entwicklung ihrer Betriebe. Sorell verfolgt einen systematischen Ansatz zur Förderung von Nachhaltigkeit, unter anderem durch Workshops für Mitarbeitende. mm/sl

Glücklich über die NachhaltigkeitsAuszeichnung ist vor allem Matthias Ramer, General Manager Hotel Seidenhof, sowie die ibex-Vertreter Anita Gschwind und Roland Zegg, Präsident.

Mit einem feinen Gespür für lokales Handwerk, viel Liebe zum Detail und der Verwendung hochwertiger, natürlicher Materialien hat das Hotel Belvedere Grindelwald einen neuen Rückzugsort geschaffen. Die EigerSuite wurde vollständig renoviert und neu gestaltet, inklusive einer eigenen InfrarotSauna. Diese Verbundenheit zeigt sich auch bei der Planung und Umsetzung der Renovierung: Sämtliche Arbeiten wurden in enger Zusammenarbeit mit ortsansässigen Handwerksbetrieben realisiert – von der Schreinerei bis zur Architektur. Die Suite ist eines von insgesamt 56 Zimmern des Hauses und steht für eine stilvolle Symbiose aus modernem Komfort, alpiner Atmosphäre und geerdetem Luxus. Sie ist geschaffen für anspruchsvolle Gäste, die Wert auf Privatsphäre, Qualität und Authentizität legen. mm/phg

Zum 140. Bestehen des Grand Hotel Villa Castagnola fand am 25. Juni 2025 ein festlicher Abend mit etwa 180 Gästen statt. Eingeladen waren treue Gäste, Medienvertreter, Partner, Lieferanten und Mitglieder der ehemaligen Eigentümerfamilie. Ein Höhepunkt des Abends war eine Theaterinszenierung, die die Übergabe der Villa an Charlotte Schnyder von Wartensee darstellte. Im Anschluss erinnerte General Manager Ivan Zorloni in einer Ansprache an die traditionsreiche Entwicklung des Hauses, das 1880 erbaut und fünf Jahre später als Hotel eröffnet wurde. Zudem dankte Zorloni der Familie Garzoni, die das Hotel seit 1982 besitzt, sowie den Mitarbeitenden für ihren Beitrag zur Tradition des Hotels. Eine kleine Ausstellung mit historischen Archivmaterialien, musikalischen Darbietungen und ein exklusives Stehdinner rundeten den Abend ab. mm/sl

Die Hotel an der Aare AG hat ab Mitte Juni 2025 den Betrieb des SelfCheckinHotels Aare Lodge im AttisholzAreal in Luterbach übernommen. Es startete mit elf geschmackvoll eingerichteten Zimmern, von denen die meisten einen direkten Blick aufs Wasser bieten. In einer späteren Phase werden 15 Schlafboxen mit Doppelbetten folgen. Bei der Einrichtung wurde auf langlebige Materialien von hoher Qualität und zeitlosem Design gesetzt, die die Anforderungen an einen IBEXzertifizierten Betrieb erfüllen. Die Aare Lodge bietet vielfältige Übernachtungsmöglichkeiten – von Einzel und Familienzimmern bis hin zu minimalistischen Schlafboxen. Zwei der Zimmer teilen sich Dusche und WC auf der Etage, die übrigen verfügen über eine Nasszelle im Zimmer. Das geschichtsträchtige Gebäude im AttisholzAreal verbindet modernen Komfort mit industriellem Charme. Das Areal befindet sich in einem spannenden Entwicklungsprozess und gilt als Zukunftsstandort in der Region. mm/sl

Per Juni 2025 traten Sabine Krauss und Christian Hürlimann ihre Mandate im Verwaltungsrat der École hôtelière de Lausanne an. Sie stärken die Bildungsinstitution mit fundiertem Fachwissen wie langjähriger Erfahrung in der Unternehmensführung und im Gastgewerbe. Gleichzeitig verabschiedete die EHL Nicole Brändle, die ihr Amt als Direktorin von HotellerieSuisse an Christian Hürlimann übergab.

«Im Namen des gesamten Verwaltungsrats möchte ich Nicole herzlich für ihren wertvollen Beitrag danken, insbesondere für die Stärkung unserer Branchenbeziehungen zum Schweizer Gastgewerbe», so Carole Ackermann, Präsidentin des Verwaltungsrats und Stiftungsrats der EHL. «Wir freuen uns enorm, Sabine und Christian willkommen zu heissen. Ihre Expertise und ausgeprägten Führungskompetenzen werden hilfreiche Impulse liefern, um die strategischen Prioritäten der EHL voranzubringen und unsere Position als Referenz für menschenorientierte Exzellenz weiter zu stärken.»

Sabine ist eine HumanResourceFührungskraft mit über 25 Jahren internationaler Berufserfahrung in verschiedenen Branchen, zuletzt als CHRO bei Hilti. Sie gestaltet Arbeitsumgebungen, in denen Menschen ihr Potenzial entfalten und zugleich unternehmerischen Erfolg erzielen können. Sie engagiert sich für die Entwicklung von Führungskräften und ist in verschiedenen Verbänden und Netzwerken tätig, um junge Talente zu betreuen und zu fördern. Zudem bringt sie Erfahrung aus verschiedenen Aufsichtsräten in Akademie und Industrie mit.

Christian Hürlimann ist der neu ernannte Direktor des Verbandes der Schweizer Beherbergungsbranche HotellerieSuisse. Als erfahrener Hotelier und Manager mit mehr als 30 Jahren Führungserfahrung im Gastgewerbe hatte er verschiedenste Schlüsselpositionen bei der Eldora Group inne und leitet derzeit die AddOn GmbH, seine eigene Beratungsfirma im Bereich Hospitality. Er ist zudem zertifiziertes Mitglied des Verwaltungsrats der Swiss Board School von der Universität St. Gallen. mm/rea

Christian Hürlimann übernimmt die Direktion von HotellerieSuisse, er und Sabine Krauss ergänzen zudem den Verwaltungsrat der EHL.

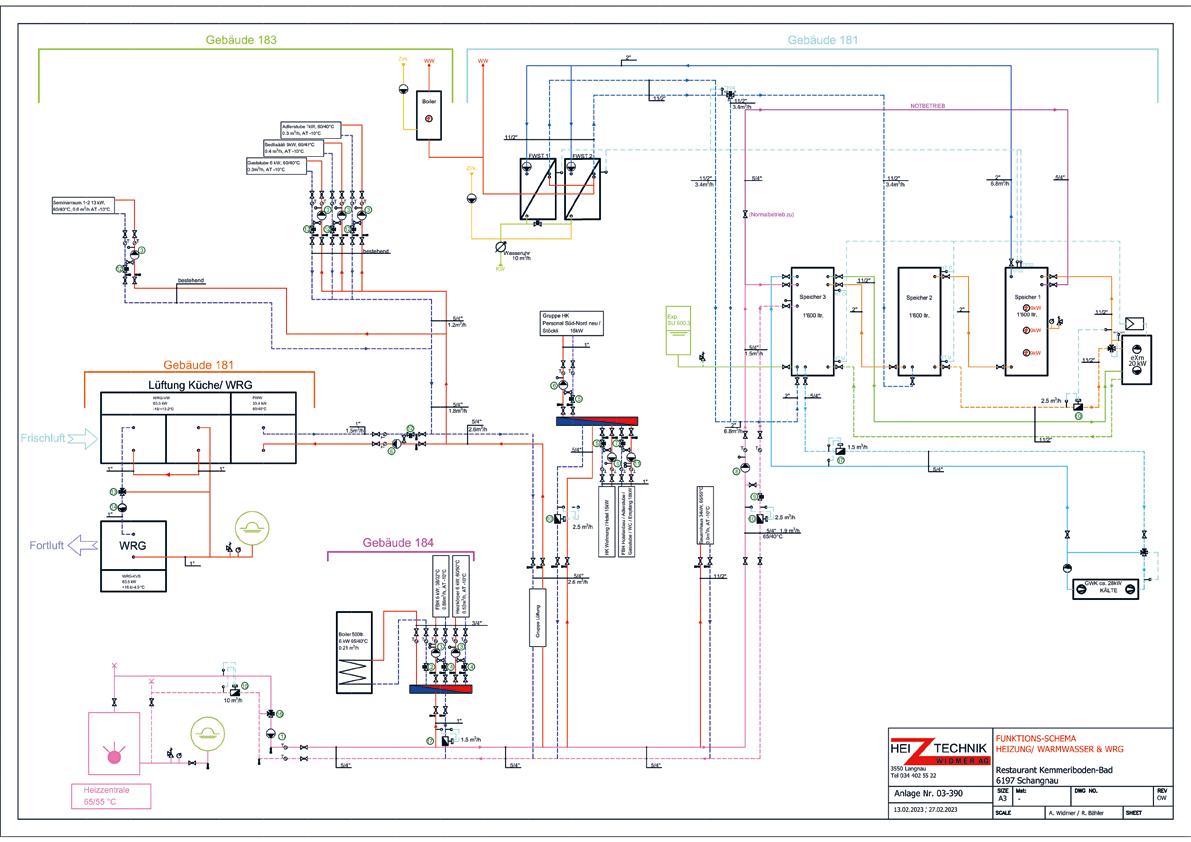

Séverin Bez (rechts) übergibt die Hotelfachschule Thun an Raphaël Gaudart.

Ende Juni markierte eine symbolische Schlüsselübergabe den offiziellen Führungswechsel an der Hotelfachschule Thun. Séverin Bez, bisheriger Managing Director und Site Manager HFT und als «Mr. Bildungslandschaft» bekannt, übergibt seine Verantwortung an seinen Nachfolger Raphaël Gaudart. Der feierliche Akt fand im kleinen Rahmen in Anwesenheit von Markus Venzin, Präsident des Stiftungsrats und CEO der EHL Group, sowie weiteren Mitgliedern des Stiftungsrats und des Managementteams statt.

Séverin Bez war massgeblich am Aufbau der Bildungslandschaft Hospitality beteiligt – ein Projekt, das sich der Stärkung der Attraktivität der gastgewerblichen Berufe widmet. Die Hotelfachschule Thun entwickelte sich im Rahmen dieses Projekts zu einer MultiCampusSchule mit über 1100 Lernenden und Studierenden in Thun, Interlaken und Crans Montana. Jungen Menschen werden Karrierewege von der Grundbildung bis zu internationalen Abschlüssen innerhalb der EHLGruppe aufgezeigt sowie flexible, praxisnahe Weiterbildungsangebote für die dynamische HospitalityBranche geschaffen.

Mit dem Abschied von Séverin Bez endet ein prägendes Kapitel. Gleichzeitig beginnt mit Raphaël Gaudart eine neue, zukunftsorientierte Phase. Gaudart bringt langjährige Erfahrung im Schweizer Bildungssystem mit und ist bestens in der Hotellerie vernetzt. 2020 gründete er das Unternehmen Simon & Josef, das innovative und nachhaltige Lösungen für die Hotellerie entwickelt. mm/rea

Projekt: Essential by Dorint Interlaken

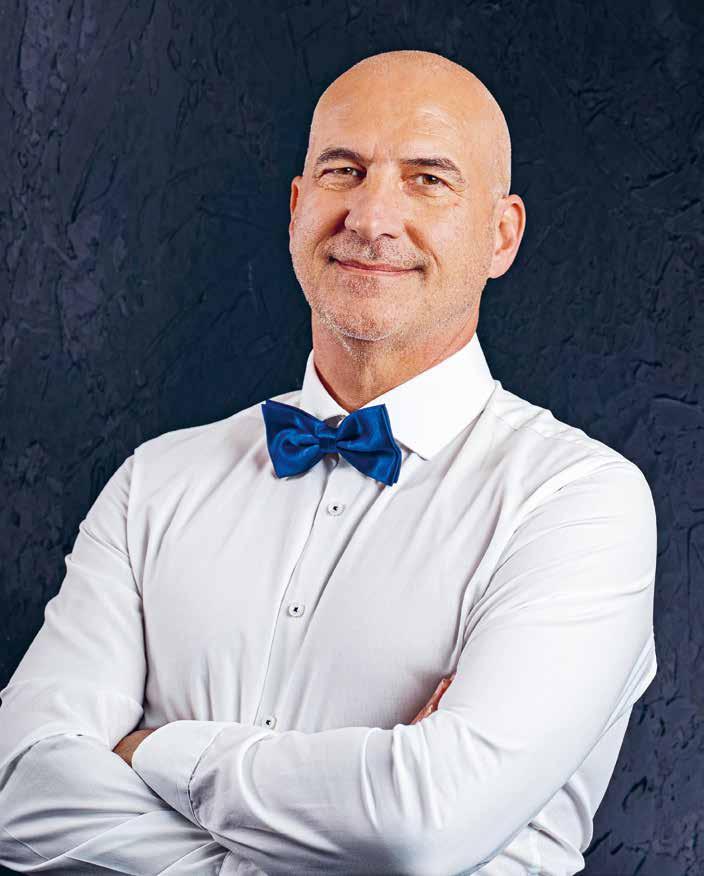

Das Hyperion Hotel Basel hat seit Anfang Juni mit Dimitris Argirakis einen neuen HotelManager. Der erfahrene Hotelier bringt eine internationale Karriere, strategisches Denken und ein klares Ziel mit: Er will das Potenzial des Hauses neu entfalten.

«Ich habe 2002 den Bau dieses Gebäudes verfolgen können – damals arbeitete ich direkt gegenüber im Swissôtel. Jetzt, nach über 20 Jahren, an diesen Ort zurückzukehren und das Hyperion zu führen, ist für mich mehr als eine Aufgabe. Es ist eine Herzensangelegenheit», sagt Dimitris Argirakis. «Für mich ist

ein Hotel wie ein Mensch: Es braucht Charakter, eine Vision und Träume. Genau das möchte ich hier als neuer HotelManager entwickeln, gemeinsam mit meinem Team.»

Der gebürtige Grieche mit Schweizer Staatsbürgerschaft verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung in der Hotellerie. Zuletzt leitete er erfolgreich das Airport Hotel Basel AG. Als lang jähriger Präsident der Worldhotels Switzerland Association prägte er die strategische Entwicklung des Gastgewerbes mit über 19 Hotels federführend mit. Sein beruflicher Weg umfasst darüber hinaus Stationen im internationalen Sales und in der Eventplanung.

Reto Kocher, Regional Director Switzerland REVO Hospitality Group, sieht in Argirakis die ideale Besetzung: «Dimitris Argirakis steht für eine Führungskultur, die auf Innovation, Exzellenz und Teamgeist basiert. Ob bei der Planung von Grossveranstaltungen, der Umsetzung kommerzieller Strategien oder der Integration neuer Technologien wie KI und Blockchain – er vereint operatives Knowhow mit strategischer Weitsicht und verfügt nicht zuletzt über hervorragende lokale Marktkenntnisse und Kontakte.»

Privat ist Argirakis begeisterter Hobbykoch und liebt vor allem Gerichte aus seiner Heimat Griechenland. Gastfreundschaft beginnt für ihn direkt zu Hause. mm/rea

Ab dem 1. September 2025 übernahm Niklaus Notter die Position des Group Director of Sales. In dieser Rolle wird er die nationalen und internationalen Vertriebsstrategien weiterentwickeln und die Präsenz der Gruppe auf den relevanten Märkten ausbauen.

Niklaus bringt über 15 Jahre Erfahrung in der Hospitality und Tourismusbranche mit und hat sich in führenden Sales und Marketingpositionen einen Namen gemacht. Nach Abschluss an

der Schweizerischen Hotelfachschule Luzern arbeitete er in verschiedenen internationalen Unternehmen. Zuletzt war er als Manager Accommodation Marketing bei Schweiz Tourismus tätig.

Fabio Slongo, Chief Commercial & Marketing Officer, sagt: «Niklaus ist nicht nur ein erfahrener Sales und Branchenexperte, sondern auch eine Persönlichkeit, die unsere Werte lebt und versteht. Mit seiner Fähigkeit, starke Beziehungen aufzubauen und Märkte nachhaltig zu entwickeln, wird er einen bedeutenden Beitrag dazu leisten, The Living Circle weiter zu stärken.» mm/rea

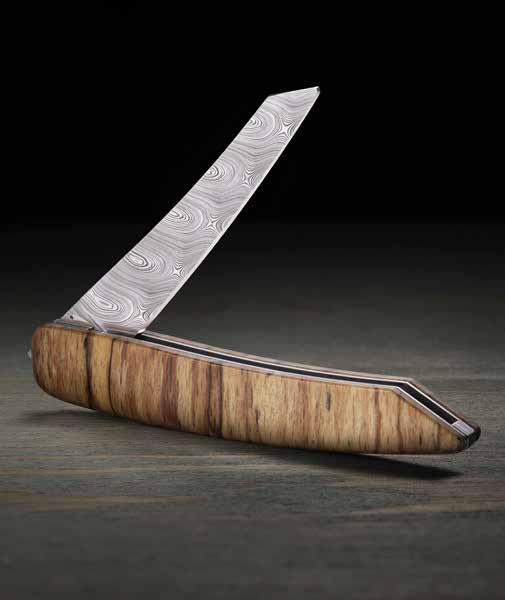

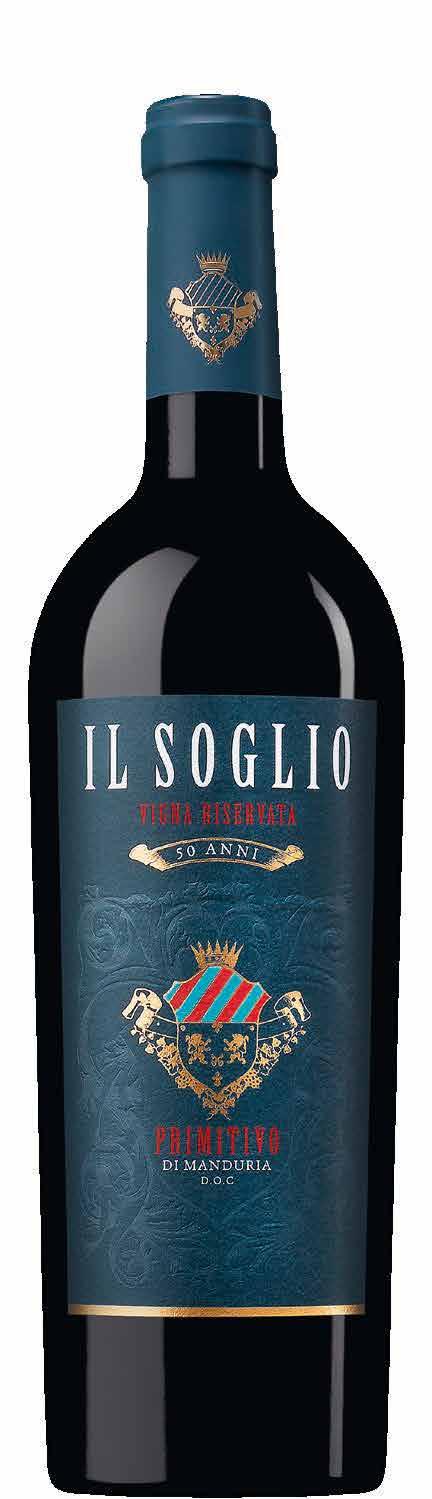

Die Hotelfachschule Thun HFT begrüsst Reto Künzi als neuen Dozenten im Bereich Weinkunde. Ab sofort vermittelt er den Studierenden sein umfangreiches Fachwissen und eröffnet ihnen neue Perspektiven rund um Wein und Genuss.

Als Mitbegründer der Scala ViniScala Gusti AG und Sommelier mit eidgenössischem Fachausweis vereint er profundes Knowhow mit einem feinen Gespür für die Verbindung von Tradition und Innovation. «Wein ist mehr als ein Getränk – er ist Kultur, Emotion und Hand

werk zugleich. Meine Aufgabe ist es, diese Begeisterung zu wecken und die Studierenden zu ermutigen, Wein als Teil einer gelebten Genusskultur zu verstehen», so Künzi.

Mit seinem Engagement und seiner Fachkompetenz unterstützt er die angehenden Führungskräfte darin, ihre berufliche Zukunft mit Leidenschaft für Wein und eine gelebte Genusskultur zu gestalten. mm/sl

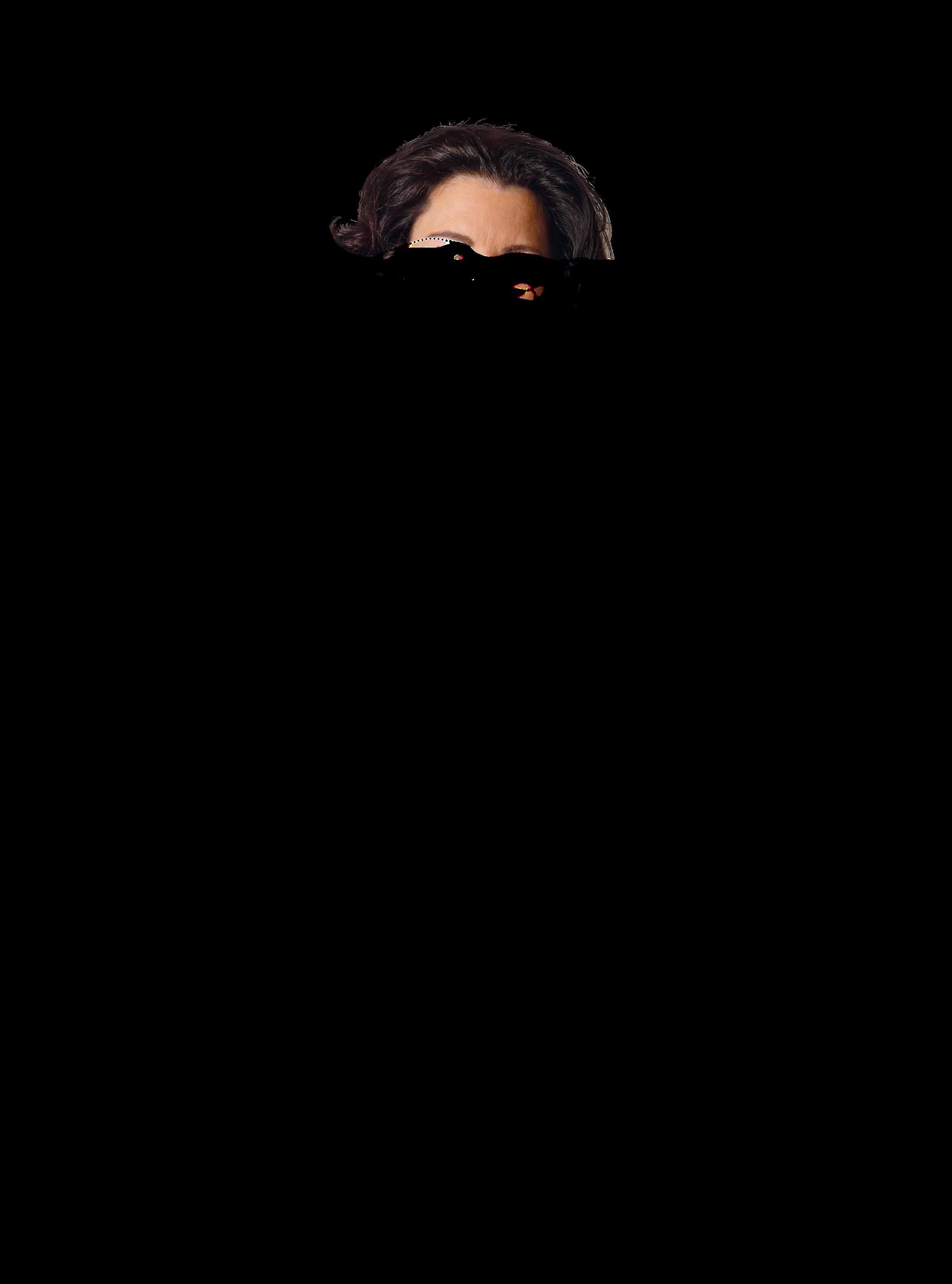

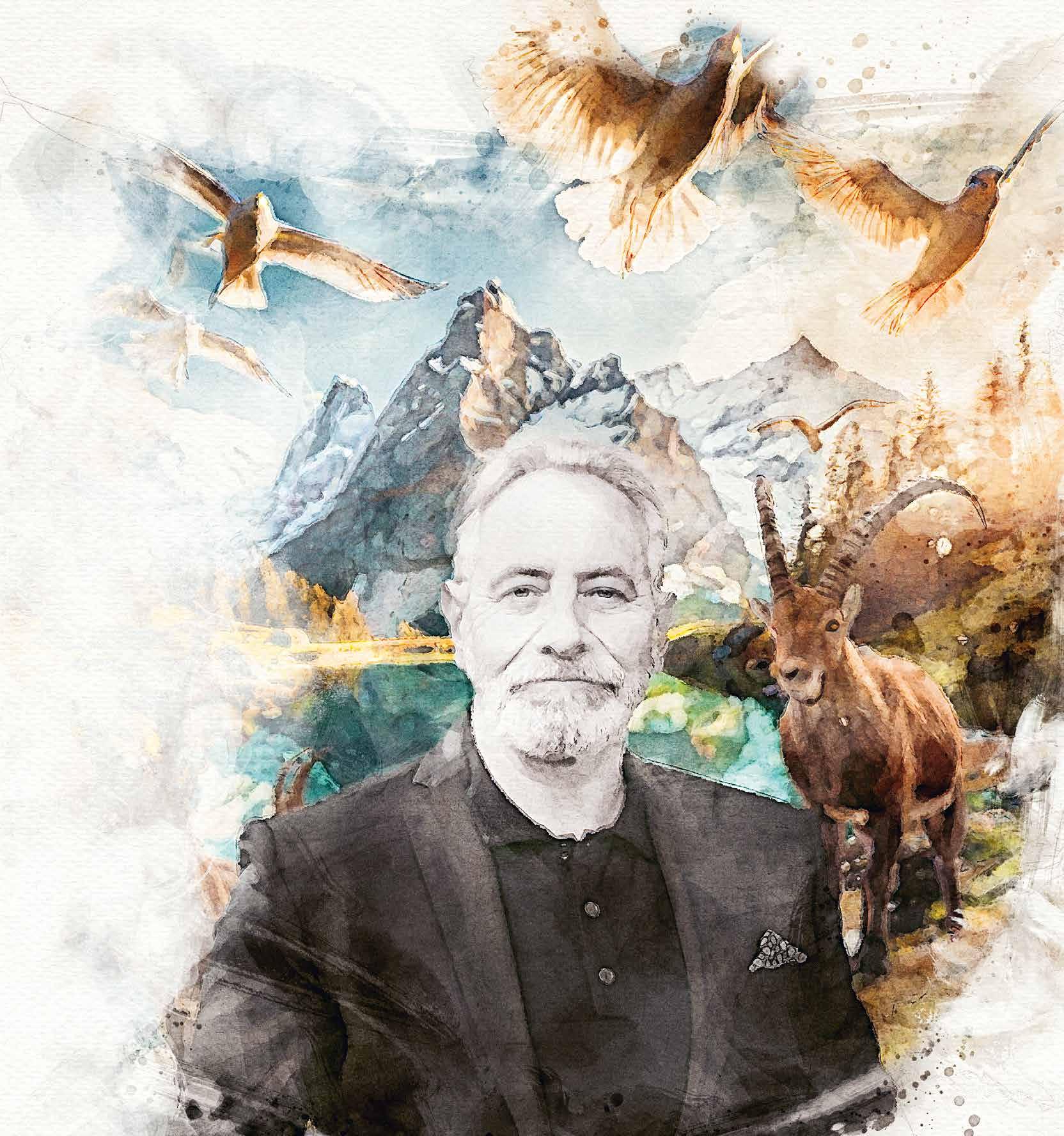

Katrin Rüfenacht, General Manager der 7132 Hotels in Vals, im Gespräch mit Hilmar Gernet. Wir redeten über (Postleit)Zahlen, Gott, die Welt, Gäste, Hotels und das Schöne, Wahre und Gute. Die 46 jährige Aargauerin erzählt, warum sie sich vor sechs Jahren für den Topjob weit hinten im Valsertal entschied. Und sie sagt, wie sie ihre Dreifachrolle als Managerin, Gastgeberin und TeamPlayerin lebt – und das in bester WorkLifeBalance.

Hilmar Gernet

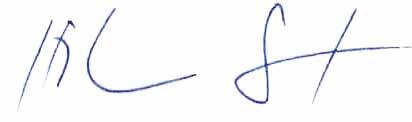

Eine Glückszahl hat Katrin Rüfenacht nicht. Auch nicht die Postleitzahl von Vals – 7132. Diese gibt dem Refugium, das sie als General Managerin (GM) seit 2019 leitet, den Namen 7132 Hotel. Was für ihre Gäste ein Erholungs und Rückzugsort ist, wo man die Natur spürt, und in der einzigartigen Therme das Wasser und den Quarzit geniesst –, nennt Katrin Rüfenacht häufig «das Produkt». Für dieses ist sie als Managerin und Gastgeberin verantwortlich. Die drei Hotels (Hotel 5S, House of Architects, Glenner) und die Therme unter dem 7132Dach sind für sie und das Dorf «Orte der Wertschöpfung». Sie lobt denn

Das moderne Hotel liegt im archaischen Bergdorf Vals.

auch die enge Zusammenarbeit mit der Gemeinde. «Ich schätze den engen Austausch mit den touristischen Betrieben im Dorf und sehe mich als Brückenbauerin zwischen dem Angebot in unseren Hotels und den Einheimischen. Der gebürtige Valser Stoffel übernahm die Hotels und die Therme 2012 und schuf mit seinen Investitionen ein stimmiges Ensemble, wie es in der Pressemappe heisst.

Teil von etwas Grossem sein 2019 wurde für die 7132 Hotels eine «Gastgeberin» gesucht. «Weil im kleinen Bergdorf Vals etwas besonderes geschaffen wurde, dass mich vom ersten Moment an begeistert hat», interessierte sich Katrin Rüfenacht für diese Aufgabe. An ihre erste Fahrt nach Vals mit Bahn und Postauto hat sie noch zwei Erinnerungen: «Man kommt nicht mehr an», ist die erste. Obwohl sie weder Vals noch die Region kannte, reizte es sie «Teil von etwas Bedeutendem zu sein». Sie wollte dieses Produkt kennenlernen. Katrin Rüfenacht sah darin eine spannende Aufgabe, die auf sie wartete: «Das Haus weiter aufbauen zu können und es bekannt zu machen – nachdem es erst kurz davor fertiggestellt worden war – waren für mich überzeugende Gründe nach Vals zu kommen.» An den «schönen Herbsttag» ihrer ersten Begegnung mit Vals ist die zweite Erinnerung.

Aus ehemaligen Chefs wurden Gäste Beim Hinauffahren (Vals 1250 m ü. M.) hinunterfahren. Dieser Kontrast ist für Rüfenacht noch immer

eine beeindruckende Erfahrung, die sie, in Aarau aufgewachsen, mit ihren Gästen teilt, die zum ersten Mal hinauf nach Vals fahren. Dass sie dieses Herunterfahren auch heute noch immer erlebt, könnte erstaunen. Eine familiäre Verbindung zur Hotellerie gab es nicht. Ferien habe man in schönen Hotels gemacht. «Der ungezwungene Luxus in diesen Häuser hat mich fasziniert». Aus Interesse an der Sprache verbrachte sie ihre Ferien oft in der Westschweiz, wo sie durch Verwandte, welche ein Hotel führten und Absolventen einer Hotelfachschule waren, in Berührung mit der Branche kam. Katrin entschied sich – Sie ahnen es – für eine Banklehre. «Das war ein selbst getroffener Entscheid und stimmte für mich. Das Ziel einer Weiterbildung in der Hotellerie aber blieb.» Die Banklehre hatten ihr einen Auslandaufenthalt und das Verständnis für den Dienstleistungsgedanken gebracht, sinniert sie.

Die Weiterbildung an der Schweizerischen Hotelfachschule Luzern SHL begann sie, älter als die anderen Studierenden, 23jährig. Viele bei der Bank hätten den Wechsel nicht verstanden, zumal ich eine optimale Förderung bekommen hatte.» Für sie war der Weg, aus der Bankenwelt auszuscheiden, ohne Zweifel richtig.

Sie pflegt heute noch das gute Netzwerk, das in jener Zeit entstanden ist. Und: «Meine Chefs von damals sind heute zum Teil meine Gäste», lächelt sie verschmitzt.

Die 7132-Familie

Heute ist Vals ihr «Lebensmittelpunkt», auch wenn sie in Aarau eine Zweitwohnung hat. Dieser Fixpunkt im Unterland dient ihr sowohl als Ausgangspunkt für ihr privates als auch ihr berufliches Beziehungsnetz. «Ich bin mit Herzblut Hotelière und Gastgeberin. Um die Batterien aufzuladen, ist dieses Nebendran ebenfalls sehr wichtig.» In Vals ist das «Nebendran» ihre Wohnung im Dorf. Die Viertelstunde Fussweg nach 12 bis 14Stundentagen vom Hotel in die Privatsphäre ist Katrin Rüfenacht wichtig. Auch wenn sie die drei Hotels und die Mitarbeitenden als «Familie» sieht und auf die Frage, ob es eine Berufsalternative gäbe, sofort mit «nein» antwortet.

Die 7132Familie ist für sie eine Art Leitbegriff, vor allem wenn es um die Arbeitsbedingungen der rund 160 Mitarbeitenden geht. «Fast alle wohnen in Vals, zum Teil in WGs oder in den kleinen Appartements, die wir für ein sehr gutes PreisLeistungsverhältnis

anbieten. Einige haben hier eine eigene Familie gegründet. Dafür bieten wir gemeinsam mit der Gemeinde eine Kita an. Wir wissen, dass wir in dieser Destination für unsere Fachkräfte etwas bieten müssen, um sie behalten zu können.» Dazu gehört, dass die allermeisten mit Jahresverträgen arbeiten, was sehr geschätzt werde. Zudem weist die GM auf das einzigartige Modell der «Schliesstage» hin, das in den 7132 Hotels praktiziert wird. «Das aussergewöhnliche Modell», so Katrin Rüfenacht, «hängt sehr von unserem besonderen Produkt und von der Destination Vals ab». Aber es biete sehr viele Vorteile für die Mitarbeitenden. So sieht das Modell aus: Die Hotels sind nur von Mittwoch bis Montagmittag buchbar. Die Therme allerdings ist sieben Tage geöffnet.

Animiert geht unser Gespräch vom einen zum anderen. Bei einer Frage, die bloss als weiteres Stichwort gedacht und die Antwort absehbar war, lief Katrin zu Hochform auf. «Was bist Du lieber, GM oder Gastgeberin?» – Ihre Antwort: «Lieber bin ich Gastgeberin. Nahe beim Gast sein, sich unterhalten. Spüren, was er möchte. Gastgeber sind auch die Mitarbeitenden. Ich verstehe mich als TeamMember, wie alle, einfach mit einer besonderen Funktion und Verantwortung für das Ganze. Wenn es da oder dort anzupacken gilt – egal welche Arbeit – so packe ich mit an. Wir sind ein Team.»

Routine- und Flanier-Rundgänge

Das ist sie wieder, die professionelle Form der Familie, das Team. Da kann und muss man sich aufeinander verlassen dürfen. «Ich will spürbar sein für die Gäste und die Mitarbeitenden. Deshalb bin ich gerne im Haus unterwegs.» Die GM unterscheidet zwei Arten ihres Umhergehens. Beim «RoutineRundgang» jeden Morgen, da geht es darum, zu sehen, wie sich das Haus präsentiert.

Die zweite Art ist eher ein «durch das Hotel flanieren». Da und dort werde man aufgehalten. Sich dann Zeit zu nehmen, sei entscheidend. Bei solch «ungeplantem Austausch» mit Gästen vernehme man viel Wichtiges und Wertvolles. «Wichtig sind nicht nur die GästeFeedbacks im Fragebogen. Zuhören, Empathie und Fingerspitzengefühl zeigen sind entscheidend», sagt jetzt wer – die Gastgeberin oder die Managerin. Katrin Rüfenacht ist beides in Perfektion. Als Ergebnis von FlanierRundgängen will sie «Anliegen im Moment klären, statt dafür Meetings zu organisieren». Aber

Die 7132 Hotels – ein «Produkt»

Wenn die General Manager Karin Rüfenacht von den drei Hotels und der Therme Vals spricht, die zum 7132-Unternehmen gehören, verwendet sie oft den Begriff «Produkt». Konkret gehören zum «Produkt» drei Hotels. 7132 Hotel 5S: 6 Suiten, 15 Zimmer/Deluxund Doppelzimmer, 1 Einzelzimmer; 7132 House of Architecs: 75 von Star-Architekten gestaltete Doppelzimmer; 7132 Glenner: Guest House mit 12 Doppelzimmern); die 7132 Therme – plus sieben TreatmentRäumen, Friseursalon und Fitnessraum; vier Restaurants – 7132 Silver: Gourmet-Restaurant/Spitzenkoch Marcel Koolen, 2 Michelin-Sterne, 17 GaultMillauPunkte; 7132 Red: Klassische Küche mit Zutaten aus aller Welt; 7132 daPapà – zelebriert das Dolce Vita Italiens; Glenner Restaurant – einfache Küche von höchster Qualität, Treffpunkt von Gästen und Einheimischen sowie die 7132 Blue Bar. Hinzu kommen der 7132 Coffee Shop (Produkte aus Valser Quarzit, Architektur-Magazine, Bäckerei) und 7132 Meet, ein Angebot von vier modernsten Konferenzräumen. Wie versteht die Managerin die betriebswirtschaftliche Seite dieses einzigartigen Produkts in Vals? Auf jeden Fall nicht als Gegensatz, sondern komplementär zu den Facetten ihres zweiten Berufsteils, jenem der Gastgeberin.

Die grossen Umbauten des Hotel- und ThermeKomplexes, welche die Besitzerfamilie Stoffel realisierte, sind 2017 abgeschlossen worden. Seither wird laufend weiter in das Ensemble investiert. Das Ziel für das 7132-Unternehmen in Vals sei es, rentabel zu sein, so Katrin Rüfenacht. Aufgrund der Privateigentümerschaft sei man möglicherweise in gewissen Bereichen etwas weniger ertragswirtschaftlich orientiert als andere. Als Beispiel nennte den «gewissen Luxus» eines Zwei-Sterne-Restaurants, das man den Gästen anbieten will.» Die laufenden Kosten im Griff zu halten, Synergien zu nutzen oder den Stellenplan zu optimieren, dabei würden wirtschaftliche Überlegungen den Ausschlag geben, erläutert die Managerin. «Gerda beim 7132-Komplex mit verschieden F&B-Outlets ist das eine permanente Aufgabe.» Zuhanden des Verwaltungsrates und der Eigentümerschaft stellt sie regelmässig ein Reporting mit Hotel-Zahlen und -Ereignissen zusammen und pflegt den sachgerechten Austausch. Und wenn es pressiert, ist jederzeit und unkompliziert der direkte Kontakt möglich», schildert sie die betriebswirtschaftliche Praxis. phg

v.l.n.r.: Executive

Chef Matthias

Schmidberber, Head

Chef Restaurant

Silver Marcel Koolen und GM Katrin Rüfenacht.

auch der professionelle Umgang mit den aktuellen Feedbacks der Gäste gehört zum Businesstag. Sie werden im ManagementTeam bei jedem Morgenmeeting ausgetauscht.

Balance finden

Das befristete Zusammenleben von Gästen mit Gästen und HotelMitarbeitenden ist eine anspruchsvolle Übung im Balancieren. Katrin Rüfenacht illustriert sie mit der Aufmerksamkeit. «Die einen Gäste schätzen es sehr, wenn man sich um sie kümmert. Andere suchen eher Ruhe und Privatsphäre.» Diskretion sei jedoch immer ein Thema im Umgang mit den Gästen. «Dafür sind alle unsere Mitarbeitenden sensibilisiert», sagt sie. «Denn nicht nur der Chef macht es aus, dass Gäste

Bereits für das 17. Jahrhundert existieren Quellen, die von heilsamem Thermalwasser in Vals berichten. 1964 baute der Deutsche Kurt Vorlop das damals bestehende Sanatorium zu einem Kurhotel um. Die Gemeinde Vals übernahm das Hotel und das Thermalbad 1983. Sie beauftragte den in Graubünden ansässigen Architekten Peter Zumthor, ein neues Bad zu entwerfen. 1996 wurde die Therme eröffnet. Ein architektonisches Meisterstück mit dem Zumthor sich und Vals auf die Weltkarte der Architektur setzte. 1998 wurde das Werk vom Kanton Graubünden unter Denkmalschutz gestellt. Der Valser Remo Stoffel erwarb 2012 die Therme und den Hotelkomplex und entwickelte das Resort mit gezielten Investitionen und architektonischen Visionen konsequent weiter. Dazu wurden weltbekannte Architekten eingeladen – Peter Zumthor, Kengo Kuma und Tadao Ando (beide Japan) sowie der Amerikaner Thom Mayne – im 7132 House of Architects, neben dem 7132 Hotel 5S, architek to nische Ikonen zu gestalten. Diese grosse Umbauphase wurde 2017 abgeschlossen. Seit 2019 führt Katrin Rüfenacht als General Manager und Gastgeberin die drei Hotels und die Therme im Auftrag der Besitzerfamilie Stoffel. phg

immer wieder zu uns kommen. Manche kommen wirklich wegen Mitarbeitenden, die in einem Feld besonderes leisten. Die Gäste merken, dass wir am gleichen Strick ziehen. Das Produkt 7132 machen zu einem wesentlichen Teil die Mitarbeitenden.»

Und wie ist mit Gästen im Hotel umzugehen, die sich als Könige sehen? Die diplomatische und zugleich korrekte Antwort von Katrin Rüfenacht lautet: «Der Gast ist König, bis zu einem gewissen Grad. Meine Erwartung an den Gast ist, allen Mitarbeitenden mit Respekt zu begegnen.» Dabei will sie ihren Gästen viel Individualität und die Erfüllung möglichst vieler ihrer Anliegen ermöglichen. «Damit habe ich in all den Jahren vor allem gute Erlebnisse und wenig negative gemacht.»

Hierarchie im Hotel

Junge Hotelièren und Hoteliers haben in den vergangenen Jahren in publizierten Gesprächen mit unserem Fachmagazin Hotelier häufig die Hierarchien in Hotels als Problem angesprochen. Das TeamMitglied Katrin Rüfenacht darauf angesprochen, meinte: «Dieser Eindruck entsteht wahrscheinlich am Anfang einer Berufskarriere oder bei den klassischen Praktika in Grand Hotels mit langer Historie.» Sie selbst versucht in ihrem Alltag, obwohl in den 7132 Hotels klare Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten bestehen, mögliche Hierarchieschwellen abzubauen oder nicht aufkommen zu lassen. Sie erwähnt ein Beispiel, wie sie das «Eis bricht». Praktikanten würden einen Tag mit ihr als GM «mitlaufen». «Das ist für beide bereichernd und schafft gegenseitig viele Einsichten.»

Ihre eigene Position in der Hierarchie der 7132 Hotels – ganz oben – sieht sie unproblematisch und als Chance. «Wir haben flache Hierarchien. Der Austausch mit den Eigentümern funktioniert dank kurzer, schneller Entscheidungswege optimal. Das liegt daran, dass sich alle mit dem Produkt identifizieren.» Da brauche man eine Hierarchie nicht zu betonen. Da ist es wieder – das Produkt. Zum Produkt gehört für die GM auch die Kultur des Hauses 7132. «Sie kann sich möglicherweise von der Kultur einer Hotelkette unterscheiden», sagt Katrin Rüfenacht. «Die kenne ich aber kaum», fügt sie bei. Ihre berufliche Laufbahn hat sie von Anfang an fast ausschliesslich in Hotels in Privatbesitz gemacht. Dabei habe sie immer wertschätzende berufliche Förderung bekommen, bilanziert sie dankbar.

… sondern ein Privileg. Hotelière ist man immer 7/24, aber es ist kein Verzicht. Die WorkLifeBalance muss man permanent erreichen. Für mich habe ich sie erreicht, mir fehlt nichts. Ich pflege ein grosses Netzwerk, das ist auch als Hotelière möglich. Man muss ich nur organisieren und es gibt weniger spontanen, privaten oder beruflichen Austausch. Bei mir gehen Geschäft und Privates fliessend ineinander über. Das ist für mich kein Problem. Es spielt mir keine Rolle, wie viel freie Zeit ich habe. Vals und 7132 war ein Entscheid. Die Leidenschaft zur Hotellerie bestimmt einen grossen Teil meines Lebens.

Inspiration hole ich im Austausch mit allen Leuten, mit Branchenfremden und Hoteliers, mit Freunden und Mitarbeitenden. Ganz besonders beim Reisen, wo ich gerne in schönen Hotels – nicht nur FünfSterneHäuser –, sondern auch in kleinen BoutiqueHotels buche. Nach den Ferien kehre ich mit grosser Freude ins 7132 zurück. Ja, Inspiration, so kann ich sagen, bekomme ich von allen und von allem.

Erholen kann ich mich in der Natur, beim Wandern oder auf einer Velotour sehr gut. Ich kann gut abschalten und schlafen. In meinem Arbeitstag in der Hotellerie gibt es einen eigenen Rhythmus. Zugegeben, viel Zeit für anderes bleibt an den Arbeitstagen nicht. Lesen gelegentlich und TV.

Das Schöne sind die Begegnungen mit Gästen und den Mitarbeitenden in meinem HerzblutBeruf. Und die vielfältige und grossartige ArchitekturKunst und das einzigartige Design in unseren drei Hotels und in der Therme.

Das Wahre für mich sind die Natur und Vals.

Das Gute für mich ist das Privileg, dass ich beruflich tun kann, was ich gerne mache. Ich sehe die Hotellerie nicht nur als Job, sondern als Berufung.»

Katrin Rüfenacht ist Hotelière aus Leidenschaft.

Die Entspannung ... ... und die Erholung kommen garantiert nicht zu kurz.

Welchen Platz bekommt der Einzelreisende, wie ich, im Speisesaal?

Einen genau so schönen, wie alle anderen, die mit einer zweiten Person anreisen.

Grösstes Kompliment von einem Gast?

Wenn er bei der Abreise sagt: «Ich habe mich wohl gefühlt, vor allem wegen der aufgestellten Mitarbeitenden im Hotel».

Grösste berufliche Peinlichkeit?

Wir lagerten eine Hochzeitstorte statt im Tiefkühler im Kühlschrank, da bleib nur ein kleines Irgendetwas übrig, aber die Hochzeitsgesellschaft nahm es mit Humor und wir improvisierten ein Dessertbuffet mit allem, was wir fanden.

Ist die Minibar im Preis des Hotelzimmers inbegriffen?

Ja.

Welches Buch aus der Hotelbibliothek haben Sie gelesen?

Gelesen ist übertrieben, aber in den schönen Coffee Table Books blättere ich gerne.

Was wird in Ihrem Hotel am meisten gestohlen?

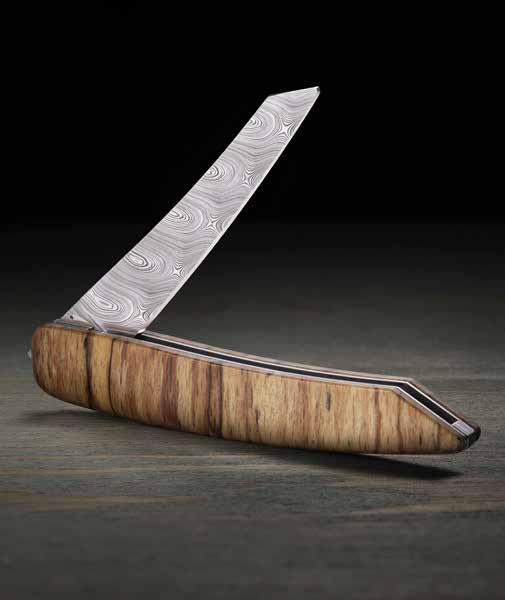

Die gebrandeten Zapfenzieher und die Caran d’acheKugelschreiber.

Welche Gäste möchten Sie nie mehr in ihrem Hotel?

In den sechs Jahren als General Manager habe ich drei Personen auf die Blacklist gesetzt – eine wurde ausfällig, eine verwüstete ihr Zimmer und eine provozierte einen Polizeieinsatz.

Das renommierte Rating wird unter dem neuen Namen «Andrin Willi Hotelrating Schweiz» erscheinen und erneut als exklusive Beilage in der NZZ am Sonntag veröffentlicht. Bereits bei den aktuellen Testbesuchen sind Andrin Willi und sein

Team unter diesem Namen unterwegs, um die Qualität und Vielfalt der Schweizer Hotellerie weiterhin unabhängig und transparent zu bewerten.

Interview von Laura Spielmann

Neuer Name, bewährte Qualität:

Andrin Willi, was bedeutet für Sie persönlich die Umbenennung in «Andrin Willi Hotelrating Schweiz»?

Die Anerkennung ist eine grosse Freude und ein deutliches Zeichen dafür, dass die Idee des Autorenratings im Sinne des Erfinders weitergeführt wird. Ich bin kein Selbstdarstellertyp und verstehe die Umbenennung darum noch klarer auch als Aufforderung, besser zu bleiben. Ein Ranking ist immer streitbar, aber weil wir Hotels nach Kategorien ordnen und sie detailliert und so profund wie möglich bewerten, entsteht ein objektiver Überblick. Darüber diskutieren wir permanent bilateral und konzentriert an unserer Redaktionskonferenz. Insgesamt sind wir neun im Team und es macht grossen Spass, die Sichtweise der Kolleginnen und Kollegen zu hören, denn jede und jeder erlebt ein Hotel wieder anders. Wir sind also weit von einer OneManShow entfernt, aber am Ende stehe ich mit meinem Namen für unsere Selektion der 150 besten Hotels der Schweiz. Das ist schön und gleichzeitig schwer, weil das Bessere der Feind des Guten bleibt und der Wandel somit permanenter Bestandteil unserer Arbeit ist.

Der Blick hinter die Kulissen:

Wie sieht ein typischer Testbesuch aus? Welche Eindrücke sind entscheidend für die Bewertung?

Die Kriterien sind im Buch klar definiert und an dieser Liste entlang orientieren sich auch unsere Fragen und Feststellungen bei einem Testbesuch. Die Investitionen und der Zustand eines Hauses sind wichtig,

das Management, die Gastfreundschaft, die Liebe zu einem individuellen F&BKonzept und die Angebotsvielfalt. Besitztum ist momentan nicht erstrebenswerter als Erlebnisse. Viele in der HospitalityBranche haben das begriffen, aber in der Schweiz noch nicht ganz alle. Ein Testbesuch geht bei mir beim ersten schriftlichen Kontakt los, vor Ort merke ich sofort, ob die Abläufe ineinandergreifen oder ob der Zufall regiert. Inwiefern können die Mitarbeitenden sofort entscheiden, ob sie mir als Gast eine kleine Freude bereiten oder nicht? Ein Hotel ist wie ein riesiges Uhrwerk, damit es verlässlich, präzise und möglichst geräuschlos funktionieren kann, braucht es im Hintergrund einen starken Support, jemand, der das Ding aufzieht und dafür sorgt, dass das Räderwerk sauber schnurrt und gut geölt bleibt. Der Sand im Getriebe eines Hotels sind die Gäste. Vielleicht beginne ich bald einmal damit, die Gäste zu bewerten (lacht).

Gästefeedback und Daten:

Über ein Drittel der Punkte basiert auf externen Bewertungen. Welche Rolle spielen diese im Vergleich zu den Erfahrungen der Tester?

Weil die Resultate brutal eng aneinander liegen, ist es sehr wohl entscheidend, ob ein TrustyouScore bei 4.5 oder 4.8 liegt. Die Lagebewertung eines Hotels beurteilt nicht die Testredaktion, sondern die Gäste. Über ein Drittel der Gesamtnote, also 35.5 von 100.5 Punkten basieren auf Gästebewertungen und auf der Einschätzung vom Branchenverband HotellerieSuisse, den ich übrigens für einen der besten der Welt halte.

Trends in der Schweizer Hotellerie: Welche Entwicklungen beobachten Sie derzeit?

Gibt es Tendenzen, die Gäste in Zukunft besonders beachten werden?

Der übelste Trend ist aus meiner Sicht die Entwicklung der Preise. Die Gastgeberinnen und Gastgeber in der Schweiz gehen einigermassen behutsam damit um, aber was im Ausland teilweise abgeht, grenzt aus meiner Sicht an Abzockerei. Das ist die Chance für die Schweiz, noch attraktiver zu sein. Gute Qualität zu einem reellen Preis ins Schaufenster zu stellen. Inhalt

lich stelle ich derzeit in Hotels klar die Erschaffung von Erlebniswelten fest, egal für welches Alterssegment. Ich stelle aber auch eine Redimensionierung der Hotelgrössen fest. Privacy, Ruhe und massgeschneiderte Angebote auf alles, was während des Aufenthaltes passiert, sind das, was viele wohlhabenden Gäste suchen. Dafür gibt es derzeit etliche Beispiele in der Schweiz und weitere werden folgen.

Persönliche Highlights:

Gibt es Hotels oder Konzepte, die Sie in letzter Zeit besonders beeindruckt haben?

Ich komme aus dem Staunen nicht mehr heraus. Spass beiseite, mehrheitlich sind es die Gastgeberinnen und Gastgeber, die mich beeindrucken. Mir ist sehr deutlich bewusst, was es bedeutet, heute so viele verschiedene Themengebiete unter einen Hut bringen zu müssen. Wie das manche «Privathoteliers» schaffen, das beeindruckt mich zutiefst.

Andrin Willi Hotelrating – Die 150 besten Hotels der Schweiz

Seit 1997 steht das renommierte Werk für unabhängige, fundierte und transparente Bewertungen der besten Hotels des Landes. Mit dem Übergang von Karl Wild an Andrin Willi ist eine neue Generation am Steuer – und bringt gleichzeitig Kontinuität und frische Impulse.

weberverlag.ch andrinwilli-hotelrating.ch

Die Igeho, der grösste HospitalityTreffpunkt der Schweiz, feiert vom 15. bis 19. November 2025 ihr 60 JahrJubiläum und wagt gemeinsam mit dem PresentingPartner Nexi Schweiz AG und weiteren Unternehmen einen Blick 60 Jahre in die Zukunft unserer Branche. Die Sonderschau «Hotel Utopia» lädt dazu ein, Zukunft nicht nur zu diskutieren, sondern diese live zu erleben. In Zusammenarbeit mit zukunftsorientierten Partnern ist eine inspirierende, überraschende und interaktive Sonderschau entstanden. Ein Highlight, das man erlebt haben muss.

Roger Lütolf

Roger Lütolf, Projektleiter der Sonderschau

Ist es vermessen, so weit vorauszudenken? Vielleicht. Doch ein kurzer Blick zurück zeigt, wie viel sich in 60 Jahren verändern kann. Damals kamen Musikkassetten auf, die Beatles waren auf dem Höhepunkt und der Minirock sorgte weltweit für Skandale. Reisen hiess: Postkarte statt Selfie. Heute ist das iPhone volljährig, ChatGPT verändert Kommunikation und Lernen, und neun der zehn grössten Unternehmen der Welt stammen aus der TechBranche. Vor zehn Jahren waren es noch vier. Die entscheidende Frage lautet: Wie entwickelt sich die HospitalityBranche? Wie digital, wie gastfreundlich wird sie sein? Genau hier setzt Hotel Utopia an.

Ein utopischer Film, der bewegt Im Zentrum steht ein eigens produzierter Kurzfilm, der mögliche Zukunftsszenarien mit passenden Thesen zu den vier folgenden Themen inszeniert: Ernährung, Robotik, Gesundheit und Erholung. Die Inhalte wurden gemeinsam mit den Zukunfts

Wie sieht die Hotellerie der Zukunft aus? Dieser Frage geht die Igeho 2025 in ihrer Sonderschau nach.

forscherinnen des Fraunhofer Instituts diskutiert. Der Film ist emotional und kontrovers. Er regt zum Nachdenken an und zeigt, dass Gastfreundschaft der Schlüssel für die Zukunft bleibt.

Erleben, entdecken, mitdiskutieren

Die vier Thesen aus dem Film werden in der Sonderschau erlebbar. Besucherinnen und Besucher experimentieren mit zukunftsweisenden Produkten, testen digitale Services oder lassen sich von Robotern bedienen. Eine eigene Bar lädt zum Austausch ein. Viele dieser Technologien sind bereits Realität oder kurz vor deren Einsatz.

«Utopia Dining»: Genuss von morgen Ein besonderes Highlight ist das Zukunftsrestaurant «Utopia Dining». Studierende der Hotelfachschule Thun gestalten ein abendliches Esserlebnis, das spannende Brücken zwischen Kulinarik, Digitalisierung und Robotik schlägt. Die Plätze sind begrenzt, Reservationen sind ab Oktober möglich.

Täglich neue Perspektiven

An allen fünf Tagen bringen hochkarätige Referentinnen und Referenten frische Ideen und starke Meinungen auf die Bühne. Mit dabei ist Zukunftsforscherin Vanessa Borkmann vom Fraunhofer Institut mit fundierten Thesen zum Hotel von morgen. Einen ganz anderen Zugang zeigt das Hotel Rosenlaui, das bewusst auf digitale Technologien möglichst verzichtet und Entschleunigung als Erlebnis inszeniert. Einen spannenden Kontrast bietet die dänische Hotelgruppe Aiden, die in der Sonderschau Hotel Utopia zeigt, wie modernste Technologie die Produktivität steigern kann.

Warum das alles?

Weil echte Gastfreundschaft gefragter ist denn je. Weil Technologie hilft, mehr Zeit für Menschen zu schaffen. Weil der demografische Wandel neue Lösungen verlangt. Und weil unsere Branche eine Schlüsselrolle spielt, wenn es darum geht, Gastfreundschaft zu bewahren.

Roger Lütolf ist langjähriger Branchenkenner, Impulsgeber und Projektleiter der Sonderschau Hotel Utopia. Mit seiner Agentur buzzfun.ch entwickelt er zukunftsgerichtete Marketingkonzepte sowie Strategien für Employer Branding und Customer Journey.

Die Sonderschau «Hotel Utopia» ist ein innovativer Erlebnisraum für Visionen und Begegnungen. Sie ist eine Einladung, gemeinsam zu denken, zu träumen und konkrete Impulse mitzunehmen. Die Zukunft der Gastfreundschaft live erleben – an der Igeho in Basel.

Weitere Informationen unter www.igeho.ch

Die Igeho bietet Begegnungen und Austausch. Es ist der Treffpunkt in der HospitalityBranche. Gemeinsam mit zahlreichen Ausstellenden wird die Igeho zur Erlebniswelt der Gastlichkeit.

Auch wenn die Igeho erst in zwei Monaten ihre Toren öffnet, ist es uns als Medienpartner der Igeho eine Ehre, Ihnen auf den nachfolgenden Seiten bereits Aussteller präsentieren zu dürfen. Weitere werden in der nächsten Ausgabe präsentiert.

Seit 73 Jahren stellt Gelati Gasparini ihre feinen Glaces mit viel Liebe und Sorgfalt in traditioneller Handarbeit her. Von cremigfeinen Bidons für hochwertige Gastronomie über MiniBecher für Caterer, Spitäler und Heime bis hin zu unseren Klassikern, dem GaspariniStängeli und dem ZolliCornet, produzieren wir alles in unserer GlaceManufaktur.

Seit 65 Jahren am Stängeli!

Die unverkennbaren Stängeli von Gelati Gasparini mit den zweifarbigen RetroVerpackungen in rechteckiger Form gibt es bereits seit 1960. BananenChocolat war die erste Sorte, die vor 65 Jahren auf der umfunktionierten ButtermödeliMaschine hergestellt wurde. Mittlerweile ist das Sortiment auf 20 Stängeli gewachsen, nebst Klassikern wie

dem VanilleHimbeere gibt es auch vegane, BIO und BIOvegane Sorten, die alle auf der rein mechanisch funktionierenden ButtermödeliMaschine hergestellt werden.

Jedes Cornett ein Unikat

Besonders viel Handarbeit steckt in den Cornetts, die seit über 70 Jahren traditionell einzeln von Hand abgefüllt, in die warme SchokoladenCouverture getaucht und eingepackt werden. Nebst Vanille gibt es mittlerweile fünf weitere feine Sorten: Schokolade, Erdbeere, Kokosnuss, Espresso und Himbeere.

Soziales Engagement

Seit 23 Jahren gehört Gelati Gasparini zur gaw, Gesellschaft für Arbeit und Wohnen. Alle Betriebe der gaw verfolgen in erster Linie ein soziales Anliegen: die Eingliederung psychisch beeinträchtigter Menschen in Arbeit und Gesellschaft. Für dieses Engagement wurde Gelati Gasparini 2022 mit dem Swiss Diversity Award ausgezeichnet.

gaw.ch gasparini.ch

Igeho Stand Halle 1.0, B503

Echt persönlich, echt Pistor.

Bei der Bestellung etwas vergessen? Petra kümmert sich gern darum. Denn sie und das ganze Pistor Team kennen deine Bedürfnisse. Pistor ist deine Power-Partnerin für alles, was die Gastro bewegt.

15.–19. 11. 2025

Messe Basel

Besuche uns: pistor.ch/igeho

LUSINI zeigt auf der Igeho 2025, wie Vielfalt und Expertise für Gastronomie und Hotellerie erlebbar werden. Am Stand präsentiert sich der Komplettanbieter mit seinen Marken VEGA, ERWIN M. und JOBELINE. Besuchende erwartet ein umfassender Einblick in die Produktwelten, kombiniert mit erstklassigem Service und individueller Beratung. Der Stand lädt dazu ein, Trends zu entdecken, Inspirationen zu sammeln und konkrete Lösungen für die Herausforderungen des Alltags zu finden.

Mit dabei sind unter anderem spannende Möbelneuheiten von VEGA und die Berufs

bekleidung von JOBELINE, die mit neuen Modellen überzeugt. HighlightProdukte von VEGA wie zum Beispiel die Buffetlösung Valinta sowie auch die PorzellanSerie Nagoya zeigen die Vielfalt und Qualität des Sortiments.

Besuchende können die Produkte nicht nur sehen, sondern auch anfassen und erleben – ein entscheidender Vorteil, um Qualität und Haptik hautnah zu prüfen. Vor Ort steht ein erfahrenes Team bereit, das mit individueller Beratung dabei hilft, die passenden Lösungen für jedes Konzept zu finden.

lusini.com

Stand: Halle 1.1, B118

Anzeige

Tableware von Top-Marken

Vom Teller bis zum Glas, alles aus einer Hand. Schnell, verlässlich, unkompliziert. Entdecken Sie Vielfalt, die passt. lusini.com

Die zwei Schweizer Hotelvereinigungen Swiss Quality Hotels und Top 3 Star Hotels arbeiten ab 2026 eng zusammen. Die strategische Partnerschaft bringt den rund 75 Mitgliedhotels eine grössere Sichtbarkeit, eine Stärkung in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Netzwerkpflege sowie generelle Synergien.

Die «Top 3 Star Hotels of Switzerland» sind eine Vereinigung von 25 ausgewählten DreiSterne und DreiSterneSuperiorHotels, die sich durch leidenschaftliche Gastgeberinnen und Gastgeber, eine hohe Servicequalität und einen authentischen Auftritt auszeichnen. Die Swiss Quality Hotels International (SQHI) sind ein Zusammenschluss von über 50 individuell geführten Drei und VierSterneHotels in 36 Destinationen in der Schweiz und Deutschland.

Die Kooperation bringt den Mitgliedern beider Vereinigungen Vorteile:

– Komplementäre Stärken: SQHI punktet mit seiner internationalen Reichweite, kanalübergreifenden Vertriebsstrategien und langjähriger Erfahrung in der Distribution. Die Top 3 Star Hotels überzeugen mit zielgerichtetem Marketing, einer starken Positionierung im Schweizer Markt und Medienpräsenz.

– Finanzielle Vorteile: Ab 2026 erhalten Mitglieder beider Organisationen eine wesentliche Reduktion auf den jeweiligen BasisMitgliederbeitrag.

– Erfahrungsaustausch: Die neue Partnerschaft fördert das Networking zwischen den Mitgliedern beider Verbände, was insbesondere für kleine und mittelgrosse Betriebe von grossem Wert ist.

Jubiläum als Ausgangspunkt

Top 3 Star Hotels feiert im Jahr 2025 sein zehnjähriges Bestehen. Die neue Kooperation mit den Swiss Quality Hotels ist laut Nicoletta Müller, Geschäftsführerin von Top 3 Star Hotels, ein logischer Schritt in der Weiterentwicklung der Marke. «Diese Partnerschaft ermöglicht den Mitgliedern neue Perspektiven für ein wirtschaftlich attraktives Modell und einen starken, gemeinsamen Auftritt.» Ähnliche Vorteile sieht Julia Geffers, Managing Director der Swiss Quality Hotels: «Wir sehen diese Zusammenarbeit als einen wichtigen Schritt zu einem stärkeren gemeinsamen Markenauftritt – authentisch, qualitativ und zukunftsgerichtet, typisch schweizerisch eben.»

Adrian Stalder, Präsident der Swiss Quality Hotels, sagt zur Kooperation: «Schon als Hotelier war ich Fan von Kooperationen und Netzwerken und der Überzeugung, dass man gemeinsam mehr erreicht als allein. Es freut mich, dass die beiden Geschäftsführerinnen Nicoletta Müller und Julia Geffers diese Überzeugung teilen. Gemeinsam werden wir die neue Partnerschaft gestalten und so Mehrwerte für unsere Mitgliederbetriebe schaffen.»

Lukas Kalbermatten, Präsident der Top 3 Star Hotels, unterstreicht ebenfalls die Relevanz dieser Zusammenarbeit: «Wir können unseren Mitgliedern damit eine bekannte Vertriebsplattform und somit mehr nationale und internationale Marktpräsenz erschliessen. Die SQHHotels haben einen hohen Qualitätsstandard, und viele unserer Mitglieder wären auch tolle Top 3 Star Hotels und könnten somit von diesem Qualitätslabel profitieren.» mm/phg

Für die Meister der Gastlichkeit: Die Gourmand Collection von Le Creuset zelebriert Kochkunst in jedem Detail. Diese exklusive Kochgeschirr-Range in Einzelportionsgrösse wurde speziell für die Anforderungen in der Gastronomie entwickelt und bietet individuellen Genuss mit der für Le Creuset typischen Qualität und Liebe zum Detail.

Kurgäste und Kur oder Salonorchester gehörten von 1860 bis in die 1970erJahre zum StandardSommerangebot in den Alpen. Die Orchester waren Teil der touristischen

Hochkultur. Heute sind sie eine geschätzte Rarität. Dass sie Gegenstand der Kulturforschung geworden sind, ist als Krisenphänomen zu deuten. Das Buch «Salonorchester in den Alpen» widmet sich dem Unbekannten über Salonmusiker, ihr karges Leben und das musikalische Marketingmanagement von Hotels.

Hilmar Gernet

Das Forschungsfeld «Salonorchester und Hotellerie» ist weitgehend unbekannt. Das neue Buch «Salonorchester in den Alpen», das 2024 von Mathias Gredig, Matthias Schmidt und Cordula Seger herausgegeben wurde, präsentiert zahlreiche Aspekte zur Geschichte der Salonorchester, aber auch amüsante Geschichten, wie die Liaison eines Kurarztes mit einem «Zürifräulein», die in bedeutenden Memoiren Niederschlag fand. Der Sammelband umfasst 14 gut lesbare und portionierte Beiträge. Eine empfehlenswerte, abwechslungsreiche, lohnende (nicht bloss) Sommerlektüre. Sie bietet Hotel, Tourismus, Musik und Kulturinteressierten neue Einblicke in die Welt der Salonmusiker und musikerinnen und in ihre nicht selten schwierigen Berufsumstände. Aufschlussreich sind zudem die Überlegungen der Hotels, die Salonorchester als Marketingattraktivität verpflichteten und nutzten. Musikinteressierte kommen voll auf ihre Kosten, wenn saisonale Musikprogramme oder Arrangements der Salonorchester analysiert werden. Ebenso, wenn aufgezeigt wird, wie es mit musikalischen «Tricks» gelang, den Zauber einer ganzen Oper in Dramaturgie

und Klangfarbe mit stark reduzierter Instrumentierung zu bewahren.

Kleines Ensemble, grosse Flexibilität Definiert wird ein «Salonorchester» als «kleines Musikensemble», das in einen Salonraum passt. Im Kern gehören dazu drei Instrumente: Violine, Cello und Klavier/Harmonium – gelegentlich erweitert um weitere Streich, Blas und Perkussionsinstrumente. In der Hotelwirklichkeit zeigten sich die Salonorchester äusserst flexibel und spielten nicht nur im Salon, sondern draussen, wenn es verlangt wurde. Ihre Bühne waren auch Eisfelder, sie begleiteten Trink und andere Kuren, spielten beim Frühstück, beim Lunch, zum Tee, zur Soirée oder zum Tanz. Mit anderen Worten: Sie traten «vom Morgen bis spät in die Nacht in allen möglichen Funktionen» auf.

«Exotismus»

Engagiert wurden die Salon und Kurorchester in der Alpenregion von «allen grösseren Kurvereinen und Hotels». Sie waren (und sind es auch heute noch) eine Attraktion. Allerdings war es schon damals nicht allein mit Musik und einem sehr breiten Repertoire getan. Vor allem die Gäste, die mehrere Wochen in Kur

waren, verlangten nach Abwechslung. Im Buch widmet sich ein Artikel speziell diesem «Exotismus». Dazu gehörten exotische Kulissen im Hotel. Es wurden musikalische Traumreisen nach China, Indien oder Ägypten unternommen, was die «singende Mumie des Tutanchamun» inspirierte. Und selbstverständlich waren Bälle oder Tanzwettbewerbe von den Salonorchestern musikalisch zu gestalten.

Workation

Viele Salonmusiker praktizierten eine Art «Workation», bevor der zunehmende Trend seinen neudeutschen Begriff fand. Sie verbanden Musikarbeit und Sommeraufenthalt in den Bergen miteinander. So bot beispielsweise die «Pianistin Fräulein L. Schubert» dem Kurhaus Val Sinestra 1925 ein Trio für die Zeit von Mitte bis Ende August an, das täglich Konzerte gegen «kostenlose Pension» spielte. In einem Protokoll des zuständigen Verwaltungsratsausschusses heisst es kurz und knapp: «Wird acceptiert.»

32-Stunden-Woche im dunklen Anzug Den Protokollen des Kurhauses Val Sinestra verdanken wir auch die Information, wie viel 1954 für «Unterhaltung» bezahlt wurde. Das Salonorchester variierte zwi

schen Duo und Trio (Klavier, Schlagzeug, Gitarre und Gesang). Der Tageslohn lag für den Orchesterleiter (Pianist) bei 20 Franken und für die Sängerin bei 18 Franken. Zum Vergleich: Der Chefkoch im Val Sines

tra verdiente das Doppelte und die «Saaltochter» erhielt 1 Franken pro Tag. In einem erhaltenen Arbeitsvertrag für einen Musiker aus dem Jahr 1962 sind eine wöchentliche Arbeitszeit von 32 Stunden und eine Tagesgage von 35 Franken festgelegt. Hinzu kamen freie Kost und Logis bei «Consumation nach Usus des Hauses». Den Musikern waren auch die Garderobe und das Verhalten vorgeschrieben: «dunkler Anzug, dunkle Schuhe, weisses Hemd, nachmittags und abends (...) kein Rauchen während der Dienstzeit». Zwei Jahre später wurde der «Budgetposten Orchester halbiert». Das SaisonSalonorchester im Kurhaus Val Sinestra wurde 1971 definitiv aufgelöst. An seiner Stelle teilten sich dann drei «Alleinunterhalter» die Saison. Betrügereien eines Musikers, Naturereig nisse (Lawinen, Überschwemmungen) und ein Konkurs führten schliesslich 1972 dazu,

dass die Tradition der residierenden Musikerinnen und Musiker im Kurhaus Val Sinestra ihr definitives Ende fand.

Internationale Kulturforschung

Verschwunden ist das «schillernde und vielschichtige Phänomen» der Salon und Kurorchester glücklicherweise (noch) nicht. In Pontresina und St. Moritz beispielsweise lebt die Salon und KurorchesterTradition weiter. Sie inspirierte 2022 auch die Autorinnen und Autoren des vorliegenden Buches, erschienen im Chronos Verlag, während der internationalen Tagung «SalonOrchester in den Alpen». Den wissenschaftlichen Austausch im Engadin hatten das Institut für Kulturforschung Graubünden und die Universität Basel organisiert. Er bildete die Grundlage für den lesenswerten, aussergewöhnlichen BuchExotismus.

Die kleine, aber feine Saunalandschaft in Ihrem Hotel? Oder das Grand SpaErlebnis der Extraklasse? Bei uns gibt es für jedes Projekt nur eine Lösung: die Passende.

Als Markt- und Innovationsführer im Bereich Sauna, Pool und Spa steht KLAFS für Fachkompetenz, Qualität und Design.

Hommage an den Style der 70er-Jahre

Nach den Renovierungsarbeiten empfängt das «Waldhuus Bellary» seine Gäste mit diesem Motto und einem aufgefrischtem RetroLook. Es gibt Zimmer mit 70erJahreFlair, eine Stube als Bar und Lounge, die klassische Sonnenterrasse und einen malerischen Garten. Alles ist durch und durch unkompliziert.

Die kreativen Hoteliers in vierter Generation Carole und Philip Hauser wissen, was sie ihrem ehemaligen Gast, dem Schriftsteller Hermann Hesse, «schuldig» sind. Mit der Wiedereröffnung erstrahlt das «Waldhuus Bellary» im Inneren im Stil der 70erJahre: Holz trifft auf die Farben des umliegenden Waldes sowie auf wilde EthnoMuster. Beim Interieur wurde ein RetroStil mit modernem Touch gewählt. Viele schöne, alte Möbel aus dem Fundus des «Bellary» wurden sorgfältig integriert. Einfachheit ist im «Waldhuus Bellary» ein Bekenntnis. In Kombination mit Designelementen und Tapeten entsteht eine gemütliche Atmosphäre, in der man sich wohlfühlen, entspannen und einfach sein kann.

Übernachten ohne Schnickschnack Geschlafen wird in einem der 25 Zimmer, die alles bieten, was sich junge und jung gebliebene Gäste von heute wünschen. Hier trifft stilvolle Einfachheit auf flippiges Design und Komfort. Wer in einer grösseren Gruppe reist, fühlt sich in den Mehrbettzimmern besonders wohl. Das «Funky Loft» bietet vier Personen, die «Peace & Love Lounge» sogar fünf Personen Platz zum Nächtigen. Ganz dem Zimmernamen entsprechend ist die goldene Discokugel das funkelnde Highlight und sorgt für 70erJahreGroove. «Mit dieser leichten Konzeptanpassung und dem frischen, jüngeren Look und Auftritt des ‹Waldhuus Bellary› möchten wir ganz bewusst junge Erwachsene mit einem kleineren Budget ansprechen und ihnen die Schönheit des Berner Oberlandes zu jeder Jahreszeit näherbringen», sagt Carole Hauser.

Um die Schweizer Ausrichtung des Hauses zu betonen, habe man sich bewusst für «Waldhuus» als Namenszusatz entschieden, so Philip Hauser. Trotz der traditionellen Namensgebung ist im «Waldhuus» alles sehr digitalisiert und optimiert, um mit einem schlanken Team agieren zu können. Die Zimmer können mit dem eigenen Handy geöffnet werden. Die Rezeption verwandelt sich gegen Abend in eine Bar. Das «Waldhuus Bellary» soll sich laut den beiden Gastgebern als Ort etablieren, der Spass macht und gute Vibes verströmt. mm/phg

Bardhyl Coli, der Direktor des Cresta Palace Celerina fühlt sich in der neuen Kunstwelt wohl

Das 1906 gegründete Traditionshaus Cresta Palace Celerina geht seitdem mit der Zeit. Neu werden die Gäste in zwanzig renovierten «Art Nouveau»Zimmern empfangen. Diese verbinden die Geschichte und den Stil der Belle Époque mit modernem Komfort.

Die neuen «Art Nouveau»Zimmer und JuniorSuiten im Ostflügel des Hauses bilden den Abschluss der zweiten Renovierungsphase des Grandhotels. Es sind zwei neue Zimmertypen entstanden: «Cresta» und «Classic». Sie kombinieren den historischen Jugendstil mit modernem Komfort im VierSterneSuperiorHotel. Die Gestaltung der neuen Zimmer wurde vom Architektur und InteriorDesignBüro Leo Krucker GmbH unter der Projektleitung von Leo Krucker und der Architektin Chiara Di Donato übernommen.

Das neue Interieur nimmt farblich Bezug auf die im Jahr 2022 abgeschlossene Kernsanierung des Westtrakts, setzt dabei aber auch eigene Akzente. So präsentiert sich

der erste Stock in einem warmen Gelbton, der zweite in sattem Rot. Teppiche, Vorhänge und Möbel zitieren die charakteristische Formensprache des Art Nouveau und verleihen den Räumen eine zeitlose Eleganz. Wandtapeten mit stilisierten Pfauenfedern greifen das historische Dekor subtil auf und interpretieren es zeitgemäss. Um höchsten Komfort zu bieten, wurde die Möblierung der Zimmer vollständig erneuert. Ein stimmiges Beleuchtungs und Raumkonzept, das sich vom eleganten Entrée bis zu den grosszügigen Wohn und Schlafbereichen erstreckt, rundet die neue Gestaltung ab.

Die Eleganz der Belle Époque ist in jedem Winkel des eindrucksvollen Grand Restaurants spürbar. Auch hier folgt die behutsame Neugestaltung den gestalte

rischen Leitmotiven des Jugendstils. Durch neuen Teppich, elegante Vorhänge, farblich abgestimmte Sessel und eine Deckentapete erhält der historische Speisesaal eine atmosphärische Auffrischung, die das Flair vergangener Zeiten bewahrt.

«Das Architektur und InteriorTeam hat bei der Neugestaltung der Zimmer und des Restaurants viel Fingerspitzengefühl für die Geschichte unseres Hauses bewiesen», betont Riet Klainguti, Vizepräsident des Verwaltungsrats. «Nun freuen wir uns auf das Feedback unserer Gäste.» Auch der seit Beginn amtierende Hoteldirektor Bardhyl Coli blickt dank der gelungenen Renovierung optimistisch in die Zukunft. Zudem sind weitere Erneuerungen geplant – Investitionen in die Zukunft des Hauses. mm/phg

In der HospitalityBranche zählen nicht nur Fachwissen und Theorie – entscheidend ist vor allem die Fähigkeit, dieses Wissen zielgerichtet in der Praxis anzuwenden. Genau hier setzt das Transfermodul «Popup & Events» der Hotelfachschule Thun an: Bereits zum zweiten Mal übernahmen unsere Studierenden die Konzeption und Umsetzung des «Food & Beverage»sowie HostingAngebots im VIPBereich des renommierten Seaside Festivals in Spiez.

Nicole Agnew und Naomi Z. Steffen*

An zwei Festivaltagen betreute das studentische Team täglich rund tausend Gäste – vom ersten herzlichen Empfang bis zum letzten Drink. Für die Studierenden bedeutet dieses Projekt weit mehr, als nur ein Event umzusetzen: Es ist ein bedeutender Meilenstein – nicht nur für die Studierenden, sondern auch für uns als Modulverantwortliche.

Die Projektmethode im Transfermodul

Das Transfermodul an der Hotelfachschule Thun ist bewusst nach den Prinzipien der Projektmethode aufgebaut. Studierende erarbeiten im Team ein reales Projekt, das sie eigenständig planen, durchführen und auswerten. Als Modulverantwortliche übernehmen

Die Autorinnen des Fachartikels Nicole Agnew (links) und Naomi Steffen

wir dabei die Rolle von Coaches bzw. Lernbegleiterinnen. Der Fokus liegt auf selbstgesteuertem, forschendem und praxisnahem Lernen.

Für die Studierenden bedeutet das, raus aus der Komfortzone, rein in die Praxis. Sie schlüpfen aus ihrer schulischen Rolle, übernehmen Verantwortung und entwickeln Schritt für Schritt ein eigenes Projekt. Dieser Prozess braucht Zeit. Er entsteht über mehrere Lektionen hinweg und gipfelt schliesslich in der Umsetzung, dem grossen Finale beim Festival vor Ort.

Partnerschaft, die Lernen möglich macht

Das Projekt wäre ohne die professionelle und engagierte Zusammenarbeit mit dem SeasideFestivalteam nicht möglich. Die Partnerschaft begann vor drei Jahren. Rahmenbedingungen wurden definiert, die Umsatzbeteiligung von Food & Beverage gemeinsam ausgehandelt und zentrale Eckpunkte abgestimmt. Getragen und ermöglicht wurde das Projekt, welches ein wesentlicher Bestandteil des praxisnahen Transfermoduls ist, von Festivalleiter Philippe Cornu und seinem gesamten Team: Jeannette Riesen (Sponsoring & Kommunikation), Daniel Schmid (Food), Bänz Bähler (Beverage) und Caroline Wieprächtiger (Personal & EventAssistenz).

Vom Konzept zur Umsetzung

Die Klasse 232B, die an der Hotelfachschule Thun das zweite Studienjahr absolviert, arbeitete seit Februar 2025 intensiv an einem innovativen Konzept für den

VIPBereich des Seaside Festivals – genannt «Bootshaus». Es entstand ein Eventprojekt mit einem klar strukturierten Aufbau. Von den ersten Ideenskizzen über die Konzeption und den Pitch vor den Auftraggebenden des Festivals bis hin zur detaillierten Ausarbeitung: Budgetierung, Kalkulation, Personalplanung, Logistik und die operativen Abläufe wurden durch die Studierenden erarbeitet.

Am 29. und 30. August 2025 wurde das «Bootshaus» Realität. Dabei zeigten die Studierenden nicht nur ihre Kreativität, sondern setzten auch erlernte ProjektmanagementTools, Führungsinstrumente und Teamkompetenzen gezielt ein. Das Festivalprojekt bot einen authentischen Praxisrahmen: Führung, Kommunikation, Organisation und Qualitätsanspruch griffen ineinander und machten den Event zu einem lebendigen Beispiel dafür, wie wirkungsvoll Lernen gestaltet werden kann.

Nachhaltigkeit als gelebte Verantwortung Nachhaltigkeit ist weit mehr als ein Trend. Sie ist ein zentrales Anliegen, das sowohl das Seaside Festival als auch die Hotelfachschule Thun aktiv leben und fördern. Genau deshalb spielte sie auch im Konzept der Studierenden eine tragende Rolle. Von regionalen Zutaten über die Verwertung überschüssiger Lebensmittel bis zur ressourcenschonenden Planung – Nachhaltigkeit wurde nicht nur vermittelt, sondern aktiv umgesetzt und erlebt.

Von der Theorie ins Rampenlicht Uns als Modulverantwortliche macht besonders stolz, dass die Studierenden nicht nur Organisationstalent zeigten, sondern auch Herzblut, Kreativität. Und sie hatten den Mut, neue Wege zu gehen. Sie nutzten die Bühne, die ihnen das Transfermodul bot – und verwandelten sie in eine Plattform für ihre persönliche und berufliche Weiterentwicklung.

Die Zukunft beginnt jetzt

Das Engagement am Seaside Festival machte deutlich, welches Potenzial in der nächsten Generation von HospitalityFachkräften steckt. Für viele war dieses Projekt der erste grosse Auftritt ausserhalb der Schule – und gleichzeitig ein selbstbewusster Schritt in Richtung Karriere.

Für uns steht fest: Projekte wie dieses machen den Unterschied. Sie ermöglichen praxisnahes Lernen mit Wirkung, fördern unternehmerisches Denken und stärken das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Das Festival ist unvergesslich. Bereits jetzt freuen wir uns auf viele weitere mutige Ideen, die künftig im Transfermodul «Popup & Events» entstehen werden.

* Modulverantwortliche für das Transfermodul «Popup & Events» an der Hotelfachschule Thun

Lernende leiden unter Stress. Sie können mit Stress umgehen und bringen ihre Leistung. Dennoch gefährdet Stress die psychische Gesundheit. Das sind die Ergebnisse von zwei aktuellen wissenschaftlichen Studien. Der «Hotelier» hat mit Claudia Züllig und Jamie Rizzi vom Schweizerhof Lenzerheide die Studienergebnisse, ihre Erfahrungen und Massnahmen diskutiert. Spezielle Programme für Auszubildende und deren psychische Gesundheit sind in ihrem Haus eine Selbstverständlichkeit.

Hilmar Gernet

Stress bei jungen Menschen. Stress in der Lehre. Der Stress nimmt zu. Das Fazit von zwei aktuellen, repräsentativen Umfragen ist untrüglich: 59 Prozent der jungen Frauen (18–29jährig) beklagen mehr Stress als vor fünf Jahren. Bei den jungen Männern sind es mit 56 Prozent fast ebenso viele. Im Alltag sehr häufig oder häufig gestresst fühlen sich 49 Prozent der jungen Frauen und 31 Prozent der jungen Männer. Die Gestressten beklagen negative Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit, und zwar 62 Prozent der jungen Frauen und 48 Prozent der jungen Männer. Zu diesem Ergebnis kommt eine am 17. Juni im «Sanitas Health Forecasts 2025» publizierte Studie.

Noch drastischer sind die Resultate der repräsentativen Erhebung «Psychische Gesundheit von Lernenden in der Berufslehre», die ebenfalls am 17. Juni 2025 öffentlich präsentiert wurde. Das wichtigste Ergebnis zeigt folgende Zahl: 80 Prozent der Lernenden sagen, dass es ihnen in der Lehre gut oder sehr gut gehe. Befragt wurden 45 000 Lernende in der Schweiz. Es gibt jedoch zwei Aber: Zwei Drittel geben an, unter psychischen Problemen zu leiden. Gar drei Viertel der Lernenden antworteten, die Lehre habe bei ihnen eine psychologische Belastung ausgelöst oder verstärkt. 80 Prozent der Ursachen liegen im privaten Bereich.

Weder dramatisieren noch bagatellisieren Notschrei und Normalfall, das Studienergebnis steht für beides. Die Studienleiterin vom Zentrum für Arbeit und psychische Gesundheit Work Med, Barbara Schmocker, kommentiert: «Psychische Probleme bei Lernenden müssen vermehrt ernst genommen. Sie sollten aber weder dramatisiert noch bagatellisiert werden. Die meisten Lernenden haben psychische Probleme und wachsen in der Lehre, wenn man sie ernst nimmt.»

Nicht überrascht

«Die Ergebnisse der StressStudien überraschen mich absolut nicht», meint Jamie Rizzi, seit 2024 Gastgeber und Mitglied der Geschäftsleitung im Hotel Schweizerhof Lenzerheide. «Die Lernenden bringen ihren Rucksack mit. Das widerspiegelt sich im Alltag. Gerade in der Lehrzeit, die Auszubildenden sind beim Start 15, 16 oder 17jährig und durchleben eine entscheidende Phase ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Wir sind zwar nicht ihre Erziehungsverantwortlichen, aber wir wollen und müssen sie auf diesem Weg begleiten», sagt Rizzi.

Die WorkMedStudie brachte an den Tag, dass jene 60 Prozent der Lernenden, die die Lehre belaste, «psychische Probleme im weitesten Sinn» hätten.

Claudia Züllig und Jamie Rizzi, Gastgeber im Schweizerhof Lenzerheide, haben seit Jahren grosse Erfahrung in der indi viduellen Betreuung von Lernenden im ChatGespräch mit Hotelier-Chefredaktor.

Sie reichen von negativen Gedanken und Gefühlen bis hin zu psychischen Krisen und Krankheiten. Auch die Symptome von Depressionen, Angststörungen oder ADHS sind häufig.

Hilfsangebote nutzen

Bedenkenswert ist das Studienergebnis, dass Beratungsangebote an den Schulen oder in den Betrieben von den Lernenden wenig oder nicht genutzt werden. Claudia Züllig, Gastgeberin im Schweizerhof, die in vielen Berufsjahren zahlreiche Lernende ausgebildet und begleitet hat, weist im Gespräch auf die Bedeutung der Schnupperlehre für die Auswahl von künftigen Lernenden hin. «Die Lernenden kommen als Kinder zu uns und machen dann eine grosse Entwicklung durch: die Ablösung von ihrem Zuhause, das Einfügen in eine neue Umgebung, mit Wohnen im Betrieb und vielen unbekannten Menschen. Sowieso stellen sich viele Fragen und Probleme im Jugendalter – neben der Berufsausbildung.» Aus ihren Erfahrungen nennt sie beispielsweise Herausforderungen wie Bulimie, schwere Akne aber auch die Herausforderung der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, die sich oftmals auch mit der Kleidung (Punk etc.) zum Ausdruck bringt.

Jamie Rizzi ergänzt mit einem dramatischen Beispiel. Ein sehr kommunikativer, junger Mann habe vor der Abschlussarbeit und vor dem Druck der näherkommenden Schlussprüfung Suizidgedanken geäussert. Zudem habe er versucht, das Problem mit Alkohol zu lösen und sei bei der Arbeit nicht mehr verlässlich gewesen. «Weil wir mit ihm unter einem Dach lebten, haben wir seine Situation bemerkt und konnten reagieren. Wir wandten uns ans Bündner Berufsbildungsamt. Wir sind keine Psychologen und benötigten Hilfe.» Es kam zum Kontakt mit der Stiftung «Die Chance», die junge Menschen zwischen 15 und 22 Jahren, die sich in schwierigen, sie belastenden Situationen befinden, mit fachlicher Begleitung unterstützt. Die Stiftung will für Jugendliche die sozialen Voraussetzungen schaffen und sie bei ihrer «Integration in die Berufswelt und damit in die Gesellschaft» unterstützen.

Hilfsangebote nicht nutzen

Wenn Hilfsangebote von Lernenden nicht genutzt werden, das zeigen die Erfahrungen von Jamie Rizzi und Claudia Züllig, kann das viele Gründe haben. «Es braucht Mut, mit einem Problem zu jemandem zu gehen, den man nicht so gut kennt», erläuterte Claudia Züllig. Im Schweizerhof hat das Team der Lernenden jeden Monat einen gemeinsamen, fixen Termin mit

einem externen, psychologisch kompetenten Coach. Ein früheres wöchentliches Angebot, bei dem der Schweizerhof und zwei weitere Hotels in Lenzerheide ein professionelles Coaching für alle Mitarbeitenden organisierten, wurde nach zweieinhalb Jahren eingestellt. «Es wurde zu wenig in Anspruch genommen», stellte Claudia Züllig nüchtern fest. Eine Coachin stand dem ganzen Team an einem Tag pro Woche zur Verfügung, was einem zu grossen Angebot bzw. einer zu kleinen Nachfrage entsprach. Die Lernenden hatten einen verpflichtenden, wöchentlichen Termin bei der Coachin, was auch nicht von allen Lernenden im selben Masse geschätzt wurde.

Permanentes, anonymes Beratungsangebot Es hat sich gezeigt, dass ein eingeschränktes, terminiertes psychologisches Supportprogramm nicht einem Bedürfnis entspricht. «Das Angebot muss immer da sein, wenn man es braucht und nicht nur am Mittwoch», sagt Jamie Rizzi. Weil die betriebliche Gesundheit der SchweizerhofFührung ein wichtiges

Anliegen ist, engagiert man die Firma Movis. Sie ist spezialisiert auf das betriebliche Gesundheitsmanagement oder wie es in ihrem Slogan heisst auf «das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit von Menschen in der Arbeitswelt». Die Dienstleistungen für die Mitarbeitenden erbringt Movis anonym. Der Schweizerhof Lenzerheide bezahlt einzig die Rechnung. Einmal im Jahr bekommt die Geschäftsleitung eine anonymisierte Zusammenfassung zu den aufgetauchten Fragestellungen oder Problemen, sofern die Mitarbeitenden Movis dazu die Freigabe erteilt hatten.

Abbruch der Lehre – (k)ein Thema

Auf und AbGedanken zur Sinnhaftigkeit über das, was man gerade lernt, gehören zur Lehre. Die Lehre abzubrechen, darüber macht sich die Hälfte der Lernenden in der Ausbildungszeit einmal Gedanken. Fünf Prozent haben diesen Gedanken mehrfach. Aber 80 Prozent brechen die Lehre dann doch nicht ab. Die Studie führt Gründe auf, die für diese Entscheidung genannt wurden, z. B.: «Weil ich nicht aufgeben

Tabellen aus der Studie «Psychische Gesundheit von Lernenden in der Beruflehre» (2025)

Item Umgang mit Frustration, Umgang mit Defiziten in der Lehre (Originalaussagen)

Was machst du, wenn du frustriert bist?

Wie reagierst du, wenn du etwas in der Lehre noch nicht so gut kannst?

Ich lenke mich ab mit etwas (z.B. schlafen, gamen, Alkohol) –

Egal, was mir passiert, ich habe meine Reaktion unter Kontrolle –

Ich überlege mir, warum ich frustriert bin – reflexiv (darüber nachdenken)

Ich plane Schritte, wie ich etwas an meiner Situation ändern kann – kognitiv (planen)

Ich mache mir selbst Vorwürfe, manchmal zweifle ich an mir oder ich schäme mich – emotional (Selbstvorwurf, Zweifel, Scham)

Es fällt mir schwer, an etwas Anderes zu denken als an meinen Frust. Ich steigere mich dann manchmal in etwas hinein - emotional (reinsteigern)

Ich rede mit jemandem über meine Situation – sozial (darüber sprechen)

Ich werde wütend und laut – emotional (laut wütend)

Ich überlege mir, was ich tun kann, damit ich besser werde.

Ich frage meine*n Berufsbildner*in oder meine Lehrperson, ob sie es mir nochmals erklärt / mit mir übt.

Ich frage Kolleg*innen, wie ich es besser machen könnte

Ich übe so lange, bis ich es kann.

Ich informiere mich, wo es Möglichkeiten gibt, die mir helfen könnten (z. B. Stützkurs, YouTube, jemand der es mir noch einmal zeigt etc.).

Ich mache mir ziemlich Druck, weil ich möglichst gut sein will.

Ich lerne zuhause und studiere die Unterrichtsmaterialien.

Ich finde mich damit ab, man muss nicht alles können.

Ich versuche, es alleine zu schaffen und frage niemanden nach Hilfe.

Ich setze mich nicht mehr mit der gleichen Energie und Begeisterung für diese Arbeit ein.

Ich werde unsicher und traue mir nichts mehr zu.

Ich schaue, dass ich diese Arbeiten nicht machen muss.

Ich überlege mir, die Lehre abzubrechen und etwas Anderes zu machen.

Item Typen im Umgang mit Frust, Defiziten, Konflikten

Umgang mit Frustration

Umgang mit Defizit

Ich überlege mir, warum ich frustriert bin.

Ich plane Schritte, wie ich etwas an meiner Situation ändern kann.

Egal, was mir passiert, ich habe meine Reaktion unter Kontrolle.

Ich werde wütend und laut.

Es fällt mir schwer, an etwas Anderes zu denken, als an meinen Frust. Ich steigere mich dann manchmal in etwas hinein.

Ich mache mir selbst Vorwürfe, manchmal zweifle ich an mir oder ich schäme mich.

Ich rede mit jemandem über meine Situation.

Ich lenke mich ab mit etwas (z.B. schlafen, gamen, Alkohol).

Ich übe so lange, bis ich es kann.

Ich versuche es, alleine zu schaffen und frage niemanden nach Hilfe.

Ich schaue, dass ich diese Arbeiten nicht machen muss.

Ich setze mich nicht mehr mit der gleichen Energie und Begeisterung für diese Arbeit ein.

Ich finde mich damit ab, man muss nicht alles können.

Ich mache mir ziemlich Druck, weil ich möglichst gut sein will.

Ich lerne zuhause und studiere die Unterrichtsmaterialien.

Ich überlege mir, die Lehre abzubrechen.