7 minute read

Aufruhr in Rostock - Die Domfehde (II) S

from Ostpost 43

008 Rostocker Acht 800

Das Quartettspiel

Advertisement

Herstellung: Hinrich Bentzien

Die Rostocker Domfehde 1487-1491 (Teil 2)

Dieser Text ist die Fortsetzung einer mehrteiligen Nacherzählung in heutiger Sprache aus „Des Alt- und Neuen Mecklenburgs achtes Buch von Mecklenburgs Vereinigung durch Zusammenfügung seiner Länder...“ von David Frank, Güstrow und Leipzig 1754 sowie einigen Ergänzungen aus wikipedia und rosdok.uni-rostock.de

Die Stadtoberen waren wirklich nicht zu beneiden. Sie konnten wählen zwischen Bann und Blockadepolitik von „ganz oben“ - durch Landesherren und Kirche oder Aufruhr von unten, durch aufgebrachte und gewaltbereite Mitbürger. Auseinandersetzungen wurden auch innerhalb der Stadt von jeher sehr erbittert geführt. Herzog Balthasar entfernte sich am Samstagabend in Befürchtung von Unruhen mit seinen Bediensteten aus der Stadt und versuchte auch seinen herzoglichen Bruder Magnus dazu zu überreden. Dieser wollte sich jedoch auf das von der Stadt zugesicherte freie Geleit verlassen. Ohnehin war er der Tatkräftigere, der den größeren Teil der Regierungsverantwortung trug.

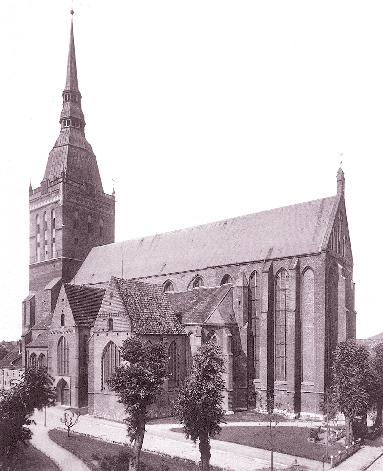

Die Rostocker Jakobikirche (Bild: Sammlung H. Bentzien)

Aufruhr am Sonntagmorgen

In den frühen Morgenstunden des Sonntags war es vorbei mit der Ruhe. Noch vor der Frühmesse hatte sich eine wütende Menschenmenge auf dem Neuen Markt versammelt. Sie schien gewillt zu sein, die frisch ernannten Würdenträger des Domstiftes zur Rede zu stellen. Zufällig trafen sie auf Hinrich Krohn, Mitglied einer der ratsfähigen Familien Rostocks und möglicherweise verwandt mit dem Domprobst. Sie forderten ihn auf, ihnen zu allen Rostocker Klöstern zu folgen. Dort verboten sie den Mönchen bei Androhung des Todes, den frisch ernannten Würdenträgern des Domstiftes Zuflucht zu gewähren. Ja, nun ging es wirklich um Leben und Tod! In St. Jakobi, dem frisch installierten Domstift, waren die Empörten zur Hochmesse zur Stelle und konnten während des Gottesdienstes gerade noch an sich halten. Als aber der frisch zusammengestellte Chor zu singen begann, stürmten sie nach vorne, entrissen den Chorherren die Gesangbücher und bewarfen sie damit. Sie bedrohten den Chor, raubten den wertvollen Abendmahl-Kelch und fragten nach dem Verbleib der Domherren. Besonders an Probst und Dekan waren sie interessiert. Während die Sänger und Stiftsherren sich auf das Kirchengewölbe flüchteten, entkamen die beiden Gesuchten aus der Jakobikirche. Sie versuchten beim Landesherren Zuflucht zu gewinnen und unter seinem Schutz die Stadt zu verlassen - schließlich war er ja der neue Gönner. Der verbliebene Herzog befand sich zu dieser Zeit aber im Gottesdienst in der Marienkirche, hörte allerdings auch von dem Lärm. Er begab sich daraufhin unter Begleitung etlicher Ratsherren in sein Quartier, nicht ohne den Stadtoberen zu befehlen, den deutlich hörbaren Krawall zu stillen. Auf ihrem Weg zur Schreiberei am Marienkirchhof begegnete den Ratsherren schon eine größere Anzahl der Aufrührer. In Todesangst und aus sicherem Abstand - einem Fenster der Schreiberei - verrieten sie den Aufenthaltsort der

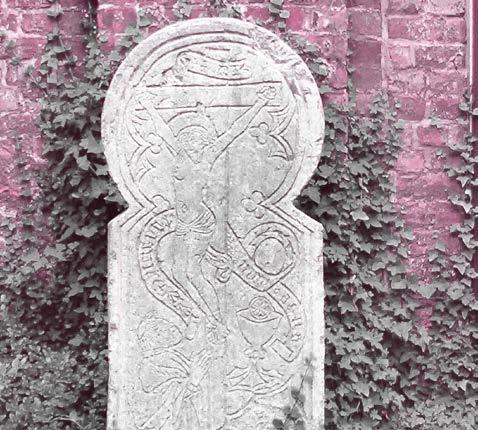

Domherren. Die Meute stürmte daraufhin die nahegelegene Probstei, plünderte das Haus und fand den zu Tode erschrockenen Domprobst und Pfarrherren von St. Marien Thomas Rode. Dieser wurde von einem regelrechten Lynchmob durch die Lange Straße in Richtung Badstüber Straße und Blauen Turm geprügelt. Er wurde vor der „Burse zum halben Monde“ erschlagen, auf der Straße liegen gelassen und in der Nacht von barmherzigen Menschen fortgebracht und begraben. Ursprünglich wollten ihn die Mörder unter das Eis der zugefrorenen Warnow stecken, was aber durch den schnellen Tod Rodes verhindert wurde.

Der Geistliche Thomas Rode war eine durchaus bedeutsame und den Mecklenburgischen Herzögen nahestehende Persönlichkeit. Er diente ihnen als persönlicher Berater, Sekretär und Kanzler, war auch Domherr in Schwerin, sowie Gesandter der Herzöge in Rom.

Den bereits neunzigjährigen Dekan des Domstiftes, Heinrich Bentzien, gleichzeitig Rostocker Archidiakon, Vizekanzler der Universität und Pfarrer der Jakobikirche fand man in den Räumen des Heilig-Geist-Spitals unter alten Stiftsdamen. Nach mehreren Monaten Haft im Gefangenenturm wurde er aufgrund seines hohen Alters entlassen. Er soll schon dem Vater der regierenden Herzöge, Heinrich IV. von Mecklenburg, als Kanzler die Einrichtung des Domstifts empfohlen

Sühnestein für Thomas Rode im Kloster zum Heiligen Kreuz (Foto: wikipedia, Stullkowski)

haben. Die anderen Domherren versteckten sich so gut es ging und kamen in fremden Kleidern davon.

Herzog Magnus war derweil beim Frühstück und wollte eigentlich in aller Würde seinen Rostock-Besuch beenden. Als er vom Schicksal Thomas Rodes hörte sattelte er jedoch sein Pferd, ließ von ihn begleitenden Ratsherren ein Stadttor öffnen und verließ überstürzt die Stadt. Die Herzogin allerdings schaffte es nicht, schnell genug zu packen und wurde von einer wütenden Meute umringt. Aus Wut, den Herzog nicht mehr anzutreffen und in der Absicht, einen Domherren im Reisewagen zu finden, warf man diesen um, fand aber niemanden. Das ruhige und würdige Auftreten der Herzogin Sophie (eine geborene pommersche Prinzessin) soll an diesem Morgen wohl Schlimmeres verhindert haben, sodass die hohe Dame unter Begleitung und Schutz mehrerer Ratsherren die Stadt unversehrt verlassen konnte.

Innerstädtischer Zwist

Der Zorn der Aufrührer war aber noch nicht beruhigt. Sie wollten nun die Verantwortlichen innerhalb der Ratsherrenschaft für die Gründung des Domstifts zur Rede stellen. Besonders hervor getan hatten sich dabei scheinbar der älteste Bürgermeister Kerkhoff und der jüngste Bürgermeister Hasselbeek, welcher die Herzöge und Bischöfe beherbergt hatte. Die Meute zwang also den Rat zur einer Versammlung. Dort sollten die Bürgermeister mit erhobener Schwurhand geloben, dass sie in Zukunft nichts von den städtischen Freiheiten gegenüber den Herzögen preisgeben wollten. Nach einigen Tagen regte sich vermutlich die Angst vor Strafe in den Aufrührern, denn sie schickten eine Botschaft an den Rat der Stadt: Die Stadtbevölkerung wolle die Gründung des Domstifts nicht hinnehmen und auch keinerlei Untersuchung der Vorfälle während des Aufstandes zulassen. Die Missetaten sollten so angesehen werden, als wären sie von allen Stadtbewohnern begangen worden. Andernfalls, so drohten die Aufrührer, würde es noch ein großes Unglück geben. Aus Angst und um die Lage zu beruhigen, bestätigte der Rat die Forderung: Der Rat wolle mit ihnen „für einen Mann stehen“. Hier tritt nun erstmals einer der treibenden Kräfte während der Domfehde in Erscheinung, der frühere Steinmetz, Koch und „Pflaster-Treter“ Joachim Runge.

Die Bischöfe aus Ratzeburg und Schwerin waren kurz vor den Unruhen abgereist und erst im Nachhinein von Herzog Magnus über die Vorgänge informiert worden. Sofort erließ der Ratzeburger Bischoff einen neuen und noch schärferen Bann, nach dem keinerlei Gottesdienst in Rostock gehalten und die Universität die Stadt verlassen solle. Alle Kirchen und Klöster wurden geschlossen, so als ob Gott persönlich Schuld an dem ganzen Ärgernis hätte. Den Rostocker Mächtigen war nicht wohl bei diesen Verhältnissen, in denen die Stadt in Verwilderung und große Unordnung abzurutschen drohte. So schickten sie eine Abordnung nach Lübeck, um sich beraten zu lassen, wurden dort aber auf die Zusammenkunft der Städte des Wendischen Quartiers der Hanse vertröstet. Mittlerweile wuchs die Unruhe in den Straßen Rostocks und ein Murren gegenüber den Ratsherren wieder an. Besonders die Bürgermeister Kerkhoff und Hasselbeek fürchteten um ihr Leben, da an ihren Häusern, am Rathaus, an Kirchen und Stadttoren Malereien auftauchten, welche Galgen und Räder zeigten („Rädern“ war eine übliche und besonders brutale Art der Hinrichtung). So flohen sie also am 29. März aus Rostock nach Wismar an den Hof des Herzogs Magnus. Am kommenden Morgen waren sie von der Gemeinde ins Rathaus zitiert worden. Für die Rostocker Aufrührer um Runge war das ein gefundenes Fressen. Sie sahen sich bestätigt in ihrer Vermutung einer Komplizenschaft zwischen Herzog und Ratsherren.

Mittlerweile waren die ersten juristischen Konsequenzen eingetreten. Der Rat der Stadt sollte laut päpstlichem Beschluss 10 000 Dukaten durch einen Anwalt an die Schweriner Dom-Kirche für die Ermordung des Probstes Thomas Rode zahlen. Da half auch kein Protestieren oder Appellieren. Die Herzöge versuchten mehrfach per Brief, den Rat dazu zu zwingen, die Mörder und Aufrührer zu finden und abzustrafen. Dieser antwortete jedoch wie er es beschworen hatte: Alle Rostocker Bürger seien für die Taten verantwortlich. Der Herzog Magnus war darüber sehr ertzürnt. Er verschickte Aufgebotsbriefe an die Mecklenburgische Ritterschaft und die Städte, um sie gegen die Stadt Rostock zu den Waffen zu rufen. Die Wendischen Städte des Hansebundes boten daraufhin eine Vermittlung in dem Konflikt bei ihrem Treffen in Lübeck an. Dorthin kamen auch herzogliche Abgesandte, welche die Rostocker Schwester-Städte zu einem Boykott gegen die Stadt aufriefen, um ihre Einnahmen aus dem Handel zu beschneiden. Die herzoglichen Abgesandten wollten nicht mit den Rostocker Vertretern verhandeln, zumal es sich bei ihnen um den „Ersatz“ für die geflohenen Ratsherren handelte. Es gelang aber den Wendischen Städten, vermittelnd auf die herzoglichen Gesandten einzuwirken. Diese konnten tatsächlich ihren kriegsbereiten Herren zu Verhandlungen am Tage nach Pfingsten im westmecklenburgischen Schönberg überreden. Da dies aber der Sitz des in Rostock verhassten Ratzeburger Bischofs war, mussten die Verhandlungen nach Grevesmühlen verlegt werden. Es kam leider zu keinem Vergleich bei diesem Treffen. Das war wohl die letzte Chance, den ganzen Ärger friedlich beizulegen.