3 minute read

Desarrollo, Industria y Capital, Extranjero

Cuando arribaron las compañías extranjeras, Venezuela era un país rural, sometido a una dictadura, atrasado, con elevado índice de pobreza, alta incidencia de paludismo y muy pocas carreteras. Las únicas actividades de cierta importancia eran las exportaciones de café y cacao, sujetas a los vaivenes de los precios. Ya en 1927 el ingreso de divisas por las exportaciones de petróleo superó las de estos dos productos. Para poder atraer recursos humanos a los sitios remotos donde operaba la industria petrolera, las compañías construyeron barrios cerrados o campos residenciales para sus empleados extranjeros. Estos espacios contaban con buenas viviendas, aire acondicionado, piscinas e instalaciones deportivas. Los obreros que provenían de actividades de pesca y agricultura no tenían vivienda, su salario era muy bajo, trabajaban durante diez horas al día y, pese a laborar en áreas de intenso calor, no se les suministraba agua fría. Estas condiciones fueron la razón de una huelga en 1925 y otra en 1936. Gradualmente las compañías construyeron viviendas para sus obreros y comisariatos para la provisión de comida a precios subsidiados, aumentaron los salarios e introdujeron otras medidas para mejorar las condiciones de vida. El trabajador petrolero alcanzó un mejor nivel de bienestar que el del común de los venezolanos.

Mientras tanto los gobiernos locales se preocuparon poco por la vida de quienes habitaban alrededor de los campos petroleros, con lo cual se agravaron las diferencias entre los de “ adentro ” y los de “ afuera ” y, lógicamente, se creó cierto resentimiento.

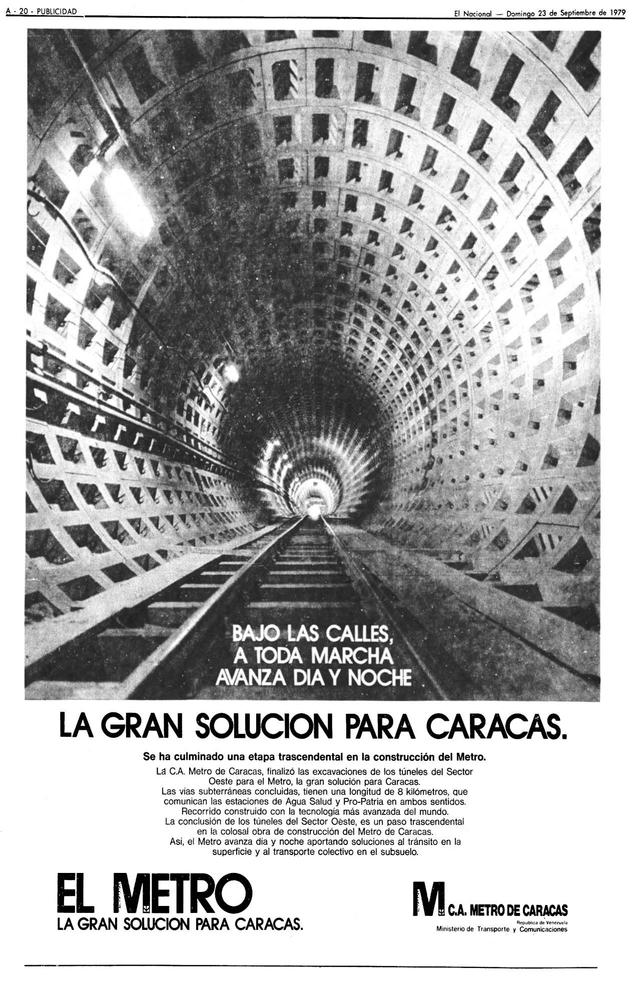

Advertisement

ALTAS Y BAJAS DE LA POLÍTICA PETROLERA

En 1920 se promulgó la primera Ley de Hidrocarburos, que tuvo varias modificaciones en años sucesivos. En general, las disposiciones gubernamentales fueron muy favorables para las empresas extranjeras, que incluso participaban en la redacción de las normas porque, según el dictador Gómez, ellas “ eran las que conocían el negocio ” .

Gracias a estas normas, las transnacionales evadían el impuesto sobre la renta y abusaban de las exoneraciones fiscales por las importaciones que llevaban a cabo. Sin embargo la Ley Convenio de Hidrocarburos de 1943 estableció el impuesto sobre la renta, uniformizó los contratos de concesiones, determinó que éstas se vencerían en un plazo de 40 años (o sea en 1983), y obligó a las empresas tanto a llevar libros de contabilidad como a construir refinerías en el país. Aunque esta ley buscaba limitar las ventajas de las transnacionales y normalizar su funcionamiento, ignoró las enormes irregularidades cometidas en el proceso de otorgarles las concesiones. Cierta ambigüedad de la norma impidió hacer realidad el concepto de que los impuestos pagados por las compañías debían ser iguales a sus ganancias. TIEMPOS DE DRAMAS Y CRÍTICAS

La política de concesiones ha sido muy controversial. Según una de las críticas, en 1945 las compañías ocupaban 11.746.768 hectáreas, pero solo operaban en un 1,5 por ciento de estos terrenos. También se criticaba que tales concesiones fueran concedidas a amigos de los gobernantes, quienes se beneficiaron sin correr riesgo ni agregar valor a la industria. Pero por otra parte hay que tener en cuenta que a mediados del siglo pasado, Venezuela no tenía la capacidad para explorar ni extraer el petróleo. Si no se hubieran otorgado estas concesiones, las compañías extranjeras habrían buscado otros países. Cuando se suspendieron estas prerrogativas, disminuyó la actividad exploratoria, con el correspondiente impacto negativo sobre las reservas. Quizá la mejor decisión habría sido reglamentar el otorgamiento de concesiones y establecer plazos menores para llevar a cabo las explotaciones. Mientras las multinacionales contaron con el favor del Estado, su producción de crudo alcanzó un pico de 3.366.000 b/d y operaban seis refinerías con una capacidad total de procesamiento de 1.000.000 de b/d. .

En 1948 se aprobó la ley que establecía claramente la modalidad de ganancias compartidas (cincuenta por ciento-cincuenta por ciento). En 1958 se aumentó el porcentaje para la nación a sesenta y cinco por ciento, y este fue aún mayor en años posteriores. Hasta 1967 los precios de referencia para el pago de impuestos fueron fijados por las compañías. Entre esa fecha y 1971 fueron acordados por las empresas y el Estado. De allí en adelante, los estableció el Gobierno venezolano.