Projets d’exposition et d’édition

UN CONTEXTE ARCHITECTURAL ET CULTUREL PARTICULIER

En 1997, lors de sa visite à la Cité Radieuse de Briey, l’architecte et ingénieur André Wogenski (1916-2004), qui a été l’un des plus proches collaborateurs de Le Corbusier, a tenu à faire savoir, que ce bâtiment, malgré les contraintes financières drastiques qui ont demandé un grand effort pour sa conception, représente bien un aboutissement architectural conforme à la vision de Le Corbusier. Il en résulte une version plus épurée, plus géométrique, que ce qui a été proposé pour les quatre autres Unités d’habitation.

L’identité architecturale de la Galerie Blanche est conditionnée par la façade. En extérieur cette dernière présente une grille suspendue au-dessus de la forêt dont les flancs intérieurs sont colorés de façon aléatoire. Des lignes de loggias, dans un jeu de séquences et d’inversions, viennent partiellement couvrir ces alvéoles orthogonaux dans lesquels sont encastrées des boiseries vitrées. La promenade architecturale commence au pied du bâtiment, lorsqu’on est surplombé par cette multitude de logis tournés vers l’horizon. Elle se termine lorsqu’on arrive dans un appartement, face à un de ces compositions de bois et de vitres, dont le cadre de béton se prolonge à l’extérieur pour saisir le paysage. Et là, le hasard laisse découvrir quelles teintes de la façade viennent décorer l’intérieur du lieu de vie en s’associant à la part de nature qui s’offre au regard.

La galerie occupe, dans le premier niveau de l’immeuble, deux appartements duplex standards aux volumes similaires, reliés par un percement dans leur mur mitoyen. En leurs parties hautes, ils traversent le bâtiment de part en part, pour chercher une lumière changeante qui rase les murs en béton blanc. Dans ce lieu évidé, les boiseries de façade composées de panneaux vernis et de carreaux

vitrés, sont beaucoup plus présentes au regard que dans les appartements habités. Les escaliers dessinés par Jean Prouvé, taillés dans le bois brut, sont eux aussi très expressifs. Au contraire du «white space» classique, le lieu n’est pas neutre. Les contenus exposés sont en résonance avec la plastique de l’espace et ce qu’il représente.

UNE EXPOSITION COLLECTIVE

L’opportunité d’utiliser cette galerie pour dialoguer avec sa plastique et son concept moderniste existe depuis 30 ans. Elle a attiré de nombreux architectes, historiens et designers. Du côté de l’art contemporain, la Première Rue a, au fil des occasions, invité des artistes aux carrières accomplies, issus d’un réseau bruxellois qui entretiennent un lien particulier à l’architecture. Si leurs pratiques peuvent être très différentes, ces créateurs ont eu en commun de présenter des travaux qui s’adressent directement à la plastique du lieu.

2001 - Peter Downsbrough : «ET»

2002 - Marthe Wéry : “Utrecht 92 / Briey 02”

2004 - Gilbert Fastenaekens : «temps photographique / retards en papier»

2005 - Philippe De Gobert : «photographie construite»

2010 - Pierre Toby : «Yonder»

2011 - Gilbert Fastenaekens : “Libre de ce monde ?”

2013 - Jean Glibert : “Abstraction, matières et contingences”

En cette année 2021, l’exposition “The Belgian Connection” propose la mise en espace dans la galerie de nouvelles œuvres de cinq de ces auteurs. Elles sont choisies et prêtées par les artistes pour cette occasion. Malheureusement, Marthe Wéry nous a quittés en 2005.

L’une de ses filles, Françoise Debuyst, et Pierre-Olivier Rollin, directeur

8

du BPS22, Musée d’art de la Province de Hainaut, à Charleroi, ont collaboré pour sélectionner les pièces issues de la collection du Musée.

CE CATALOGUE COMME OUTIL D’EXPLORATION

En plus de l’intérêt de voir rassemblées des œuvres d’une telle qualité, ce projet propose de mettre en valeur les différences et les points communs qui existent entre eux, leurs pratiques, et leurs liens avec l’architecture.

Le présent catalogue, est voué à être présenté pour la première fois lors du finissage, car il n’est pas conçu comme beaucoup d’autres, en amont de l’exposition. Ici, le but est d’explorer l’expérience vécue de cette mise en espace. Pour en saisir la richesse, il convenait d’inviter plusieurs critiques. Aussi, pour que le faisceau de leurs approches soit en sympathie avec les artistes, nous avons demandé à ces derniers d’inviter chacun un auteur. Pour qu’ils écrivent librement à propos de l’exposition, du point de vue de l’artiste qui les aura choisis.

Le compte-rendu photographique a de l’importance car cette publication sera diffusée après l’exposition. C’est pourquoi nous avons souhaité croiser les regards de deux photographes aux sensibilités complémentaires, et prolonger ainsi, l’esprit de la démarche rédactionnelle.

Le pari du projet étant que les répétitions occasionées par les différents points de vue, autant en texte qu’en image n’apparaissent pas redondantes, car ces variations permettent de mieux saisir la complexité sensorielle et théorique de l’exposition.

Cette publication répond à l’occasion unique offerte par l’exposition

The Belgian Connection de formuler une somme de visions créatives née d’une suite de collaborations, de rencontres, de découvertes, de passions et d’efforts partagés durant une vingtaine d’années autour de la Galerie Blanche, entre la Première Rue et ses amis de Belgique.

Vincent Dietsch et Steven Vitale, commissaires de l’exposition

Le 28 août 2021

9

Crédits

Direction de publication & design graphique

Vitale Design / Steven Vitale, Vincent Dietsch

Photographie

Cyrille Lallement

Diplômé d’architecture et auteur photographe. Vit et travaille à Paris. Il réalise des photos de commande sur l’architecture et mène un travail personnel en parallèle.

David Angeletti (La Compagnie Générale De Photographie)

Diplômé de l’École des Beaux-Arts de Metz.

Résident à Val de Briey, installé au Luxembourg.

Produit des images pour l’architecture et la communication corporate.

Remerciements :

Merci à Michel De Visscher pour ses précieux conseils, au BPS22 et son directeur Pierre-Olivier Rollin pour le prêt d’œuvres de Marthe Wéry, merci aussi à Philippe De Gobert pour le prêt d’une des œuvres de Marthe Wéry, et enfin à Bernard Nectoux, Thomas Dietsch et Cécile Vandernoot pour leurs généreuses assistances dans la réalisation de cet ouvrage.

Textes

Richard Klein (FR)

Architecte, docteur en histoire de l’art, professeur et chercheur à l’Ensapl, auteur, président de l’association Docomomo France.

Benoît Dusart (BE)

Maître assistant en sociologie à la Haute Ecole

Condorcet, conférencier à l’ensav-la Cambre. Critique d’art et commissaire indépendant.

Co-curateur de l’espace d’exposition Incise à Charleroi.

Vincent Dietsch (FR)

Designer, plasticien, curateur. Co-commissaire de l’exposition.

Septembre Tiberghien (BE)

Critique d’art et curatrice, membre de l’AICA

Belgique, Vice-présidente de la Commission des Arts Plastiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Enseignante à ARTS², Mons.

Cécile Vandernoot (BE)

Architecte, auteure et curatrice indépendante.

Doctorante et enseignante à la faculté d’architecture

LOCI de l’UCLouvain.

10

Photographies

Promenade architecturale p 13

Portraits des œuvres p 75

Jean Glibert p 65

Textes Auteurs invités par : Peter Downsbrough p 45 Marthe Wéry p 49

Gilbert Fastenaekens p 53

Philippe De Gobert p 59

11

12

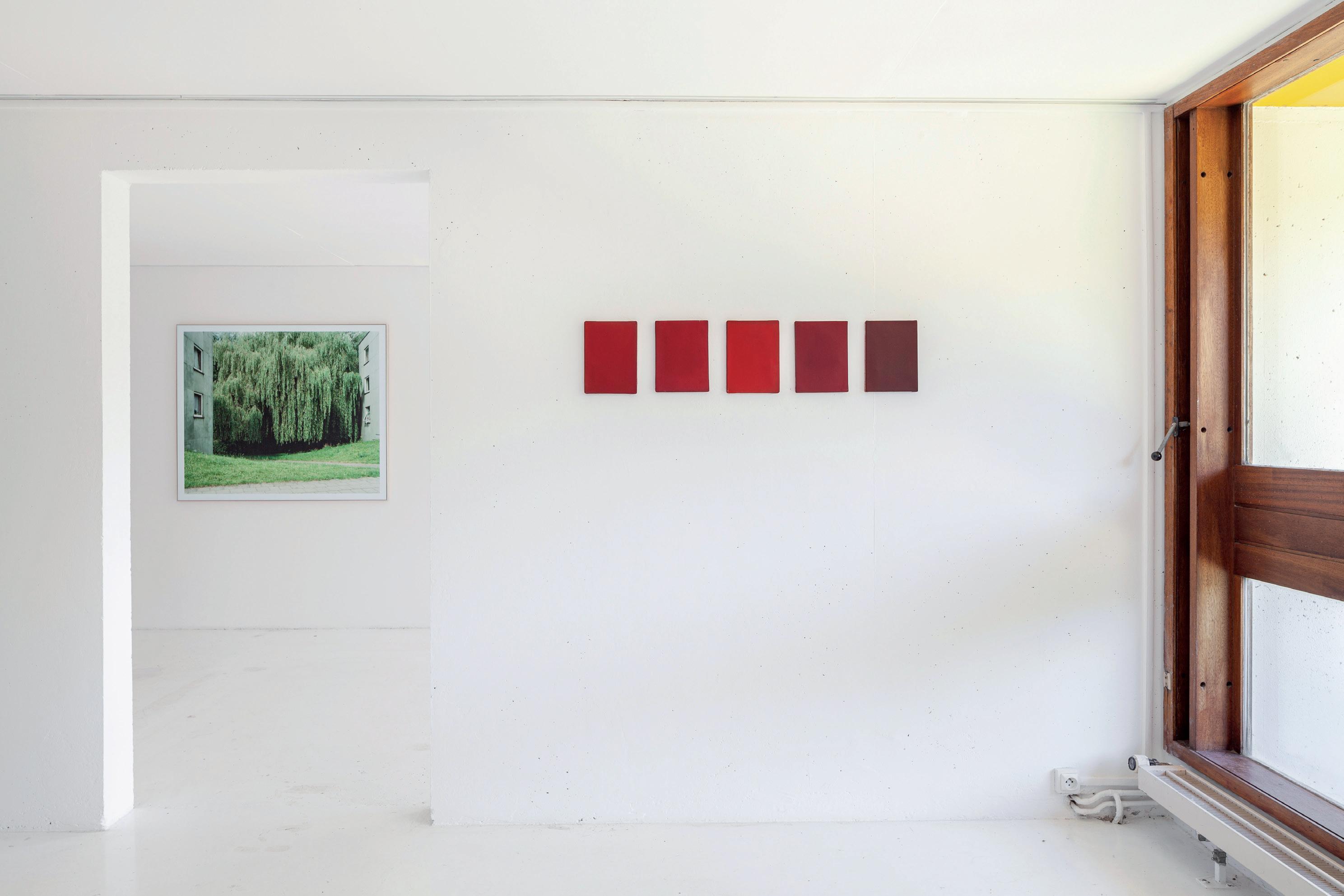

Promenade architecturale

Compte-rendu photographique par Cyrille Lallement

Ses images cherchent à restituer fidèlement la scénographie de l’exposition et à mettre en relation les œuvres exposées avec l’espace dans la cité radieuse de Le Corbusier. Elles orientent un cheminement possible parmi les œuvres.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Comptes-rendus libres

Protocole d’écriture

Chaque auteur approche l’exposition à partir de l’artiste qui l’a invité.

Les témoignages s’appuient sur la visite de l’exposition.

Il n’y a pas de contraintes relatives à la quantité de texte ou à son style.

43

Peter Downsbrough, 2001, Galerie Blanche, «ET».

Peter Downsbrough, 2001, Galerie Blanche, «ET».

44

Photographie : Pascal Volpez

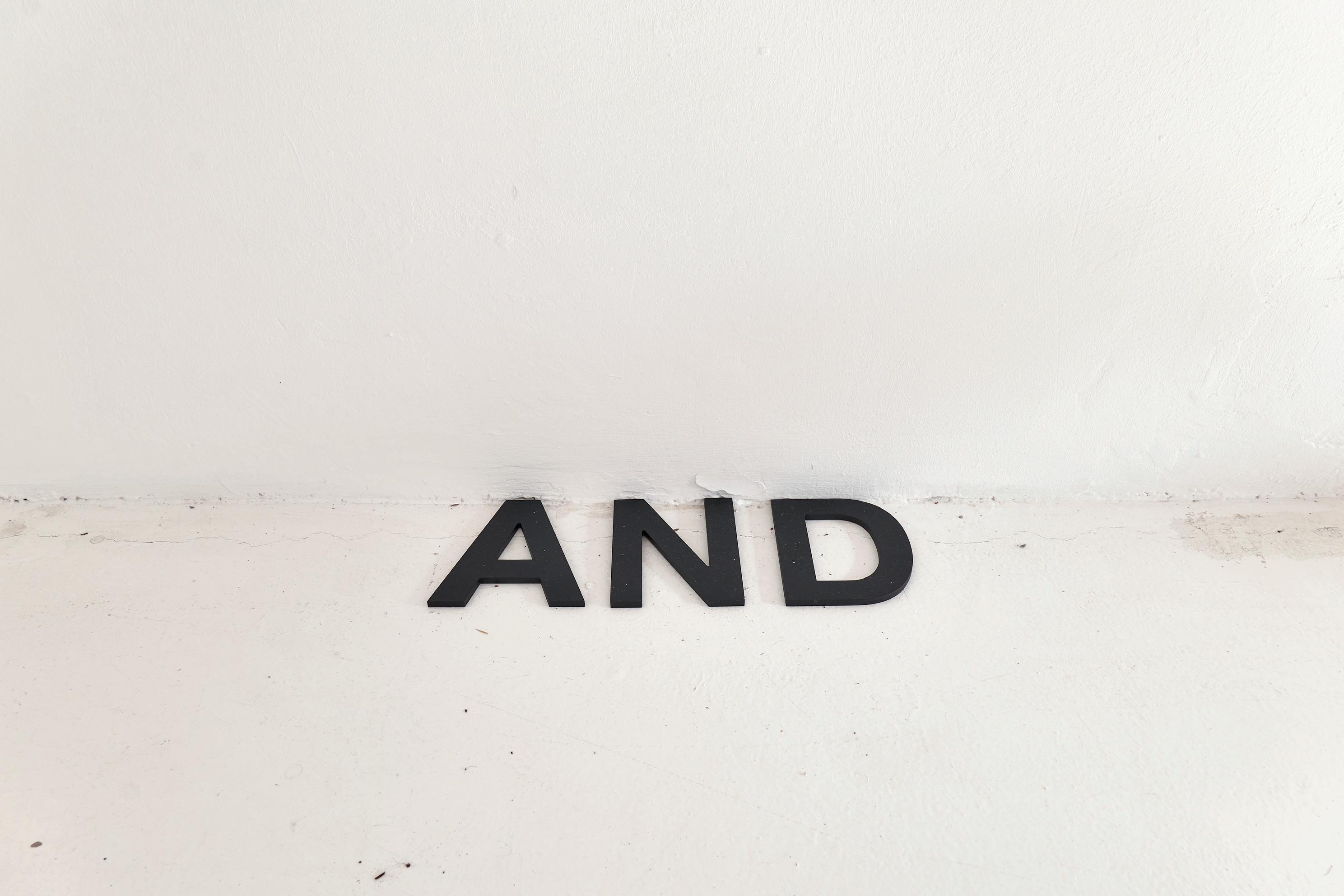

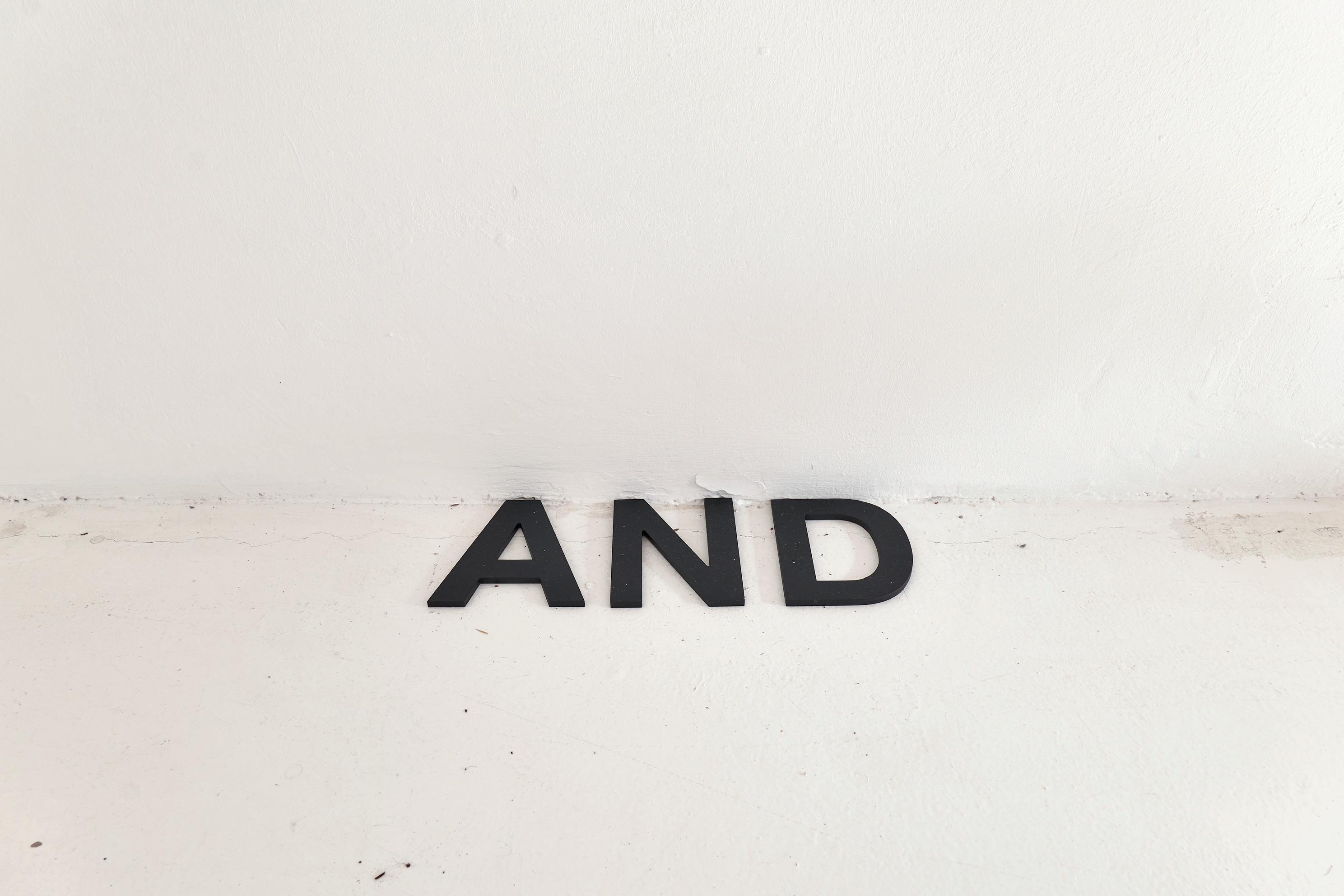

Two Pipes, One Standing THEN, AND

Richard Klein

invité par Peter Downsbrough

Artiste américain vivant à Bruxelles, Peter Downsbrough (né en 1940) expose aux Etats-Unis depuis 1962, en Europe depuis 1972. Depuis le début des années 1970, ses œuvres investissent les lieux aussi bien que l’espace du livre ou de la photographie, celui du son ou de l’image en mouvement à partir de thèmes récurrents : la limite, la dualité, la ligne et la lettre. Deux lignes parallèles sont déclinées sur les surfaces ou dans l’espace, les mots entiers ou découpés sont ajoutés à ces dispositifs à partir de 1977 et ne cessent depuis, d’impliquer le spectateur dans les structures, les configurations, l’échelle et le sens des lieux où ils sont présentés. À la fois construite et conceptuelle, cette œuvre est aussi caractérisée par une précision et une justesse qui trouve un écho particulier dans les espaces, qu’ils soient d’une grande neutralité architecturale ou issus d’une spatialité savante comme ceux de la galerie blanche de l’unité d’habitation de Le Corbusier à Briey-en-Forêt, le lieu d’exposition de La Première Rue

Les Two Pipes de Peter Downsbrough ont déjà une histoire. Ces deux lignes dans l’espace sont le fruit d’un long processus de réduction depuis les premières sculptures métalliques de l’artiste jusqu’à cette forme de modèle dont la simplicité peut absorber toutes formes de déclinaisons. Les deux tubes peints en noir sont en aluminium,

45

ce sont des sections de produits industriels, en l’occurrence depuis que Downsbrough réside en Belgique, leur diamètre est de 19 millimètres. Certains connaisseurs pourront même y déceler une curiosité normative puisque ce diamètre n’existe qu’en Belgique alors que partout ailleurs dans le monde, c’est le diamètre de 20 mm qui est adopté pour ce genre de produits dont les utilisations les plus courantes sont celles de canaliser les fluides.

Peter Downsbrough a donc inventé un instrument artistique dont les principes reposent sur une forme volontaire d’objectivité et dont l’importance matérielle est toute relative. Les deux tubes écartent l’idée de composition et de subjectivité du geste artistique, ce sont des lignes que l’on ne peut confondre avec un volume mais dont la présence crée des partitions de l’espace figées par la photographie et la fixation du regard comme mouvantes et cinétiques avec le déplacement du spectateur. La présence des deux tubes, l’un suspendu au plafond, l’autre posé au sol est plus importante que les deux tubes en eux-mêmes. Le spectateur en général ne s’y trompe pas. Son regard ne se concentre pas sur les tubes mais sur ce qu’ils montrent, découpent ou cadrent dans le lieu : à Briey, l’arrière-plan boisé de la vue depuis les fenêtres et leurs partitions harmoniques menuisées, la rampe oblique d’un escalier ou les figures humaines qu’à l’occasion les tubes peuvent révéler, découper ou accompagner. De ce dispositif

minimum naît ainsi un nombre infini d’interactions visuelles et corporelles entre l’œuvre et le spectateur, entre le visiteur et l’architecture, entre le paysage intérieur et celui du lointain, entre les lignes, les plans et les volumes. Les Two Pipes sont donc une structure au sens spatial du terme, une sculpture dont la matérialité réduite au minimum modifie la perception des architectures où elles sont placées, une architecture au sens le plus évolué du terme mais aussi une partition au sens le plus prosaïque. Si Peter Downsbrough en détermine dans un premier temps la position exacte, on peut ensuite déplacer l’œuvre comme on déplace un tableau pour l’accrocher au mur en jouant ainsi d’une autre sorte d’interaction, celle de l’accrochage et du déplacement, du commissaire d’exposition, du conservateur ou du collectionneur. De ce langage si ténu qui repose sur une présence discrète, Peter Downsbrough tire les possibilités infinies d’appropriation du visiteur. De la partition qui divise l’espace en autant de vues singulières, de ce partage d’un ensemble qui, des mathématiques à la géographie, peut évoquer la géométrie comme la politique, Downsbrough se joue inlassablement en architecte.

Avec THEN et AND, Downsbrough utilise les lettres et les mots comme des objets sortis de leur contexte sémantique. De nouveau, le spectateur actif peut construire une poésie sonore et spatiale à partir de cette structure, y trouver ou non une signification et tirer de son emplacement - au sol

cette fois-ci - de nouveaux points de vue sur le lieu d’exposition. La police Helvetica, généralement choisie par Downsbrough, a été inventée par le typographe suisse Max Miedinger en 1957. Linéale sans empattement, elle doit son nom à ses origines suisses mais correspond à la volonté de réduire le sens que l’on peut attribuer au caractère en tant que tel et de privilégier le contenu du texte au service duquel elle a été conçue. Cette police, la plus utilisée au monde depuis sa date de conception, correspond à un idéal d’objectivité qui, déclinée dans l’environnement urbain, la signalétique et le livre, a permis la production d’une multitude de codes, de signaux de toutes sortes. Downsbrough a cette fois-ci utilisé un instrument existant, un standard typographique, une lettre globalisée adaptée à ses objectifs et à la volonté de multiplier les situations localisées. La biographie de Peter Downsbrough comporte un passage par l’architecture, l’intérêt pour de célèbres architectes américains, un début d’étude et la conception d’une maison d’habitation. Sa pratique artistique investit en architecte mais avec frugalité, l’espace, le temps et l’architecture. Une architecture rare dans un monde contemporain marqué par l’intempérance.

Richard Klein

46

47

48

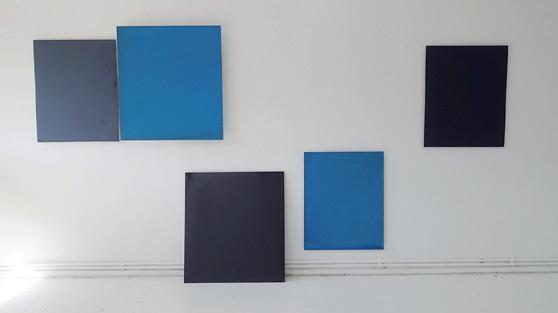

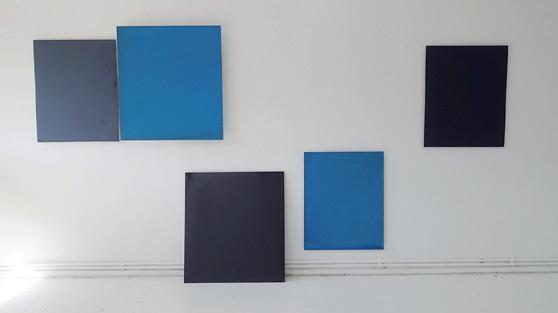

Marthe Wéry, 2002, Galerie Blanche «Utrecht 92 / Briey 02»

Photographie : Philippe De Gobert

Habiter l’exposition

Benoît Dusart

invité par Pierre-Olivier Rollin pour Marthe Wéry

Tout l’intérêt, mais aussi tous les problèmes que me posent les expositions à la Cité Radieuse, tiennent à tous mes fantasmes liés au site, à la difficulté d’y être et d’y vivre, indépendamment des idées et des attentes incommensurables qu’il hâte en moi – vivre en Utopie – et des usages contingents qui semblent parfois le submerger.

Dans le hall d’entrée, trois rangées d’une douzaine de caddies sont logées derrière un large comptoir en béton dont la fonction initiale se voit déportée par le besoin de ramener facilement ses courses chez soi. Commence alors un travail d’enquête qui, en guise d’accueil, interroge à tel point le lieu qu’il en devient presque fantomatique : d’une poignée de porte aux revêtements du sol, du choix d’une lasure à celui d’une ampoule, j’ausculte la validité des choix, sous-pèse leur praticabilité esthétique à l’aune d’une économie qui serait celle du raccord, de coutures plus ou mois souples et visibles, unissant les usages aux idéaux qui les portent encore, ou plutôt les encadrent, à la manière d’un dispositif qui lui, reste implacablement souverain.

La mesure est partout, radicale, et l’on sait à quelle « rationalité » elle doit : de Van Doesburg à Mondrian, Léger, Arp et tant d’autres…autant d’attaches formelles au service d’une ambition qui, au risque d’une sociologie des plus normatives, scénographie la vie même. Une vie radieuse certes, mais continuellement arrimée aux divisions

49

structurant le rapport au temps, aux loisirs, à la famille, au travail… Au-delà et de façon plus intime encore, l’espace est affaire de corps, il les enveloppe, les guide, les porte au point de les travestir comme autant d’éléments d’architecture. Peu importe finalement la couleur des portes, l’authenticité du lieu est d’abord relationnelle. Il serait faux d’écrire que l’architecture fait de ses usagers des acteurs. Bien plutôt, elle en fait ses agents. La différence est sociologiquement importante mais on peut rapidement la résumer comme suit : pour la plupart des personnes qui la visitent, la Cité Radieuse est une institution. Elle se matérialise et agit dans l’objectivité de sa géométrie mais aussi dans la subjectivité des consciences, au point de freiner, voire d’abolir, le recul et la distanciation. On peut faire preuve de réflexivité critique, mais « la machine » finit toujours par gagner. Y vivre, ne serait-ce que quelques jours, constitue un terrain d’expérience fabuleux : être de corps et d’esprit corbuséen. Non pas en en faisant consciemment le choix, mais –presque inévitablement - en exerçant sa propre liberté dans l’accomplissement du programme.

La Cité Radieuse n’est pas un bâtiment mais un Monde en soi. Pour les artistes, s’y exposer n’est jamais anodin. En tant que spectateur, je peux facilement me laisser distraire. Malgré les murs immaculés de la Galerie Blanche et l’absence de mobilier attaché, mon regard se tourne irrépressiblement vers la couleur miel des châssis,

le pare soleil et le balcon, la rampe tubulaire de l’escalier, le ciel et le bois alentour … Au risque d’inverser complètement l’écrin et son contenu, de faire de l’art le décor.

Lors de ma dernière visite à Briey, en 2013 pour l’exposition de Jean Glibert, je n’avais pas vécu cette situation de façon si intense. La proposition s’appuyait sur une intégration in situ qui parvenait à jouer magnifiquement avec l’architecture, déportant dès l’entrée toutes les attentes que j’avais vis-à-vis d’elle. La question de l’autonomie de l’œuvre ne se posait pas. Les termes du contrat ayant changé, de très vieilles questions refont surface. Pour faire simple, la peinture et les images peuvent-elles déborder réellement du cadre ou, à l’inverse, la clôture des bords leur permet-elles d’atteindre le terme de leurs effets, indépendamment de tout contexte ?

Lors de la préparation de The Belgian Connection, Vincent Dietsch m’a demandé d’écrire un texte sur l’exposition, et plus spécifiquement sur le travail de Marthe Wéry. J’avoue être intimidé à l’idée d’évoquer sa peinture, mais Briey offre un laboratoire parfait, comme a pu l’être son exposition au Musée des Beaux-Arts de Tournai en 2004. Ces lieux ont en commun d’être symboliquement si chargés qu’ils font déjà tableau, exigeant dès lors de l’artiste qu’il ou elle s’y soumette (ce qui n’est pas nécessairement un problème) ou y génère, plus témérairement peut-

être, de quoi le faire oublier.

Marthe Wéry s’est souvent exprimée sur les liens qu’elle a tissés entre l’architecture et sa peinture. Pour autant, son travail ne relève pas tout à fait de l’intégration et ses œuvres n’ont, à ma connaissance, jamais été créées in situ. La disparition de l’artiste en 2005 n’implique pas nécessairement de reproduire les scénographies d’accrochage élaborées de son vivant. Pour peu qu’on respecte l’intégrité des séries et, surtout, la dynamique qu’elles induisent, l’œuvre reste infiniment ouverte et fertile en terme d’exposition. C’est le cas à Briey, indubitablement.

On retrouve donc ce travail avec le même enchantement, la même impression de rigueur et de force qu’auparavant. La disposition des tableaux, parfois décalés du mur, posés sur des cales en bois, accrochés « trop bas », isolés ou en groupe, épouse la triple exigence qu’appelle à mon sens l’œuvre de Marthe Wéry : stimuler le regard, se tenir au plus près de l’acte de création, se soutenir de la spécificité de l’espace d’exposition.

Pour désamorcer l’équivoque qu’il pourrait y avoir, la place qu’occupe telle ou telle peinture relève du choix retenu pour la faire voir et non du désir de « faire installation ». On peut apprécier le tout comme un ensemble, mais les tableaux doivent se lire un à un. D’une fluidité et d’une profondeur sans fin, le travail de Marthe Wéry ne semble jamais s’épuiser. Via de très subtiles trouées, des

50

effets de vagues et d’infimes empâtements, les tableaux détaillent la matière et la couleur de façon potentiellement infinie, sans redite aucune.

Cela ne se gagne pas toujours à hauteur du regard.

Il faut parfois adopter une stratégie oblique, et l’accrochage y aide : parcourir, via 1000 détours, la singularité des mouvements, de la matière et des couleurs…tout est affaire de concentration. S’il y a bien un chemin contemplatif, il est aussi subtil que sinueux. Cela ne fonctionne que physiquement, le corps penché, à reculons, ou le nez presque collé à la surface du tableau.

Chacun témoigne du temps de sa réalisation, un temps qui semble se prolonger, tant la fixité est absente. Cela reste mouvant, disponible et frais comme au plus près de l’atelier, comme si l’artiste cherchait à en déterritorialiser l’énergie, à en déporter l’intensité.

Cette continuelle revitalisation de la peinture convoque bien l’architecture. L’espace et la lumière offrent toujours une nouvelle amplitude, une autre histoire aux tableaux, comme autant de prolongements, spécifiquement liés à l’espace.

Celui-ci agit alors comme ressort perceptif, source d’émerveillements, de recherches et de surprises, au gré d’une relation ouverte, stimulante, généreuse. Les dernières œuvres sur papier de Jean Glibert, bien que très différentes, en appellent aussi à cette démarche active.

Comme chez Marthe Wéry, elles exigent du temps,

une grande disponibilité réceptive et, surtout, s’inscrivent dans l’architecture sans fusionner complètement avec elle.

C’est lors de ma deuxième visite de l’exposition, alors dans la pénombre et peut-être pour cette raison, que la magie opéra. Peut-être aussi grâce à l’image si douce d’un couple photographié par Gilbert Fastenaekens, logée dans la première salle et voisinant avec la série des bleus réalisée par Marthe entre 1995 et 2004. Mon portable en témoigne, je viens de le vérifier, je n’ai pris sur le moment aucune note, aucune image. Le fantôme du Corbusier n’avait plus d’importance, ne restait que le lieu, la lumière, les couleurs, le silence. À toute idée de programme, aussi exaltant soit-il, s’opposait une scénographie nouvelle, largement ouverte et, surtout, la liberté d’en être concrètement acteur.

Benoît Dusart

51

Installation - Gilbert Fastenaekens, 2011, Galerie Blanche, «Libre de ce Monde».

Installation - Gilbert Fastenaekens, 2011, Galerie Blanche, «Libre de ce Monde».

52

Photographie : Vitale Design

La perspective du cadre

Vincent Dietsch

invité par Gilbert Fastenaekens

La réalité comme introspection.

Gilbert Fastenaekens est un photographe du réel dans le sens où il veut en témoigner. Cela signifie que la beauté de ses images en procède, et qu’il ne triche jamais avec, il l’aborde tel qu’il est, avec les outils du photographe. Mais pour tirer le meilleur de lui-même en tant qu’artiste, il s’est toujours donné des approches, des pratiques, des sujets, et des façon de l’aborder qui résonnent avec son monde intérieur. On peut deviner en filigrane de son œuvre, sa quête de lui-même à travers l’évolution de ses approches, dont il compare parfois certaines à des thérapies.

Le premier grand sujet qu’il s’est donné dans sa jeunesse l’a plongé pendant deux ans au milieu des foules en procession. Juste après, au début des années 80, il fit volte-face pour se retrouver seul, la nuit, dans des quartiers déserts, à produire son premier succès, la série Nocturne À partir de là, il réalisera tout au long de sa carrière, plusieurs grandes séries, souvent développées sur des années, pour lesquelles il se fait l’explorateur de tranches oubliées du réel.

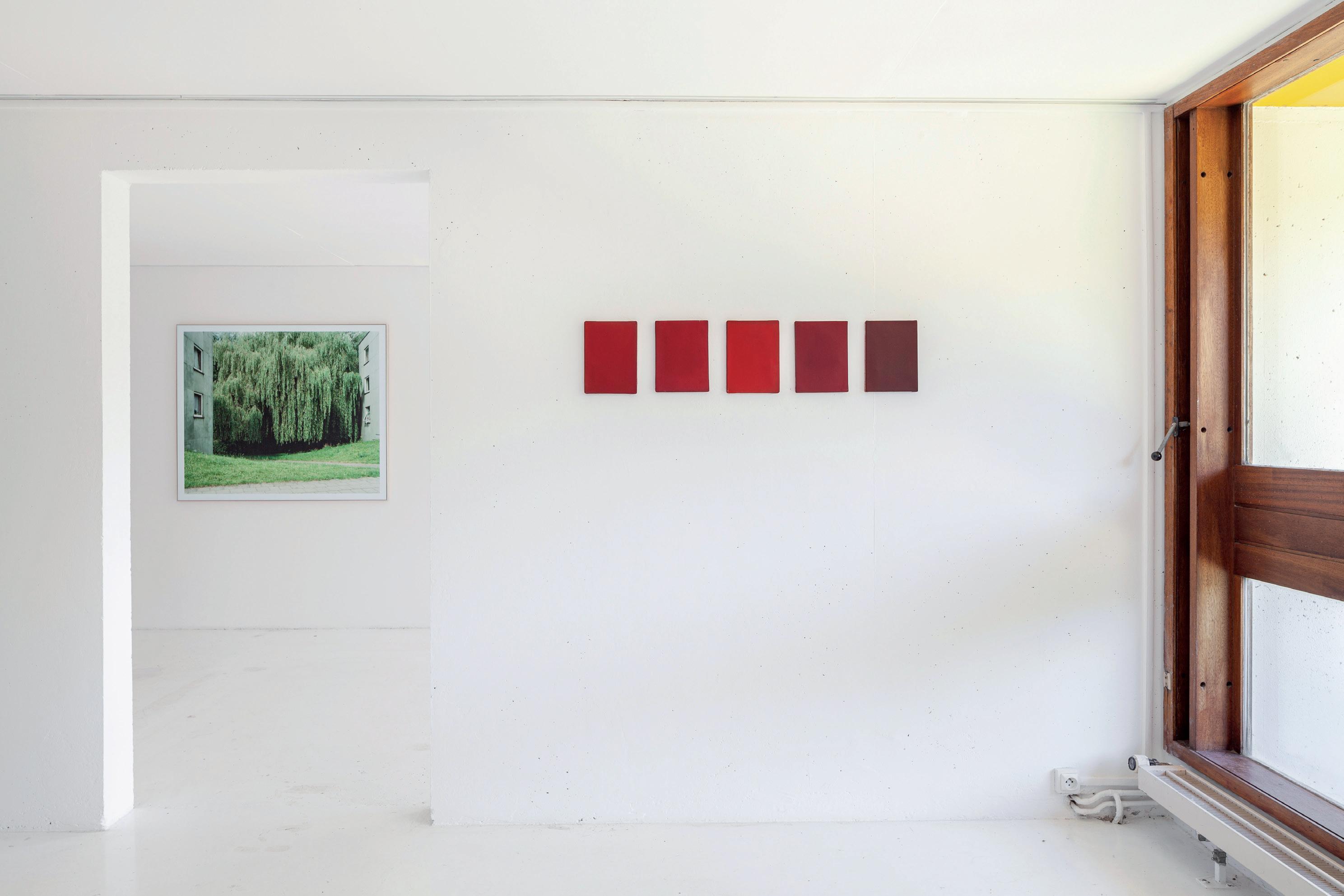

La majorité des photographies de Gilbert Fastenaekens présentées dans l’exposition sont tirées des deux séries “Site I” (1991-94) et “Site II” (1999-2004).

Site I - Paysages urbains

53

Cette série présente de nombreuses vues en noir et blanc qui explorent les vides de la ville de Bruxelles. Elle se lit comme un flux d’images, qui varient doucement de l’une à l’autre ou carrément s’opposent. L’intérêt de l’artiste pour cette écriture sérielle est rendu tangible par le dispositif interactif qu’il créa pour la présenter : 8 cahiers de 1.06m x 1,40m posés sur lutrins, dont on peut tourner les pages. C’est une invitation à explorer les sites urbains page à page, et en même temps, à contempler un panorama contrasté offert par l’apparition simultanée de 8 endroits différents.

Ces images se déclinent sur trois grands pôles d’intérêts visuels. 1- La nature sauvage , friches, végétations de terrains vagues, ou seulement le ciel gris pris à la verticale …

2 - Les chantiers de construction, des lieux où tout est provisoire, où contrastent le chaos et l’organisation, et où étrangement, tout semble plus naturel et spontané que dans les rues. On y voit parfois un ouvrier actif, rendu un peu comique, perdu qu’il est dans toute cette complexité.

3 - Et enfin, des immeubles ordinaires aux façades fermées faisant front aux regards. Ils se définissent par les vides entre eux et la façon qu’ils ont d’être étrangers les uns aux autres.

Si l’on explore les clichés dans l’ordre chronologique, on découvre une progression qui part des vues les plus dégagées, pour aller vers des photos de rues et d’immeubles de plus en

plus encombrées. Ce monde urbain disgracieux, presque sans présence humaine ne parait pas laid, il est capté et restitué de façon vivante et créative, composé avec le talent du photographe, comme si la meilleure façon de supporter la grisaille, c’est de lui soutirer toutes ses richesses de nuance.

C’est probablement pendant ce travail que Gilbert Fastenaekens a rencontré un intérêt pour la mise en tension entre deux sortes de vide : celui de l’espace, la distance entre les choses, qu’il maîtrise parfaitement, et le vide de sens de certains endroits urbains qui s’exprime plus fortement avec des vues ou des éléments frontaux.

Site II - Compositions abstraites

La série Site II a été mise en œuvre cinq ans après, en reprenant (entre autres), les thématiques de la frontalité, abordées dans Site I. On peut imaginer que c’est le temps qu’il a fallu à l’artiste pour méditer la meilleure façon de faire évoluer le sujet afin de pouvoir régler ses comptes avec lui. Il décida de passer à la couleur, alors qu’il avait toujours travaillé en noir et blanc, en l’utilisant dans cette série, d’une façon qui «neutralise» la spatialité. Et il choisit de concentrer ses recherches sur la frontalité en exacerbant le jeu de composition entre le cadre photographique et l’orthogonalité urbaine. Les sujets étaient, à quelques rares exceptions près, des vues de façades de rues, de végétation (soumise aux

formes urbaines cette fois), et souvent de pignons aveugles. En plus, il se libéra de toute contrainte géographique, il arpenta encore Bruxelles, mais aussi Charleroi, la côte belge et la France. Dans l’exposition, face à cette photographie de la côte belge de 2002, (cf. p. 119) nous ressentons

presque physiquement la frontalité de ce pignon aveugle. Il provoque déjà par lui-même cette sensation de poussée vers le regard. Il est mis sous tension par un premier cadrage composé par les éléments qui s’emboîtent autour de lui (les vides du ciel, le rectangle vert de l’herbe, les bandes d’arbres … ). Ces éléments plastiques

sont cernés entre le format défini par la façade aveugle et le cadrage de la photo. En touchant presque le haut de l’immeuble, il empêche le ciel de donner de la profondeur de façon à augmenter encore plus la tension visuelle vers l’avant. La vigoureuse et élégante force plastique qui en résulte, contraste de façon presque délirante avec l’absence totale de sens du lieu représenté.

La photo de la côte belge de 2003, visible page 130, propose la même structure visuelle avec une variante : à la place d’un pignon aveugle, on a la coupe d’un immeuble à moitié détruit, protégée provisoirement dans l’attente de la suite des travaux. Sa surface contient un monde visuel où l’on retrouve dans une version plate et frontale, le chaos organisé et transitoire, presque joyeux des chantiers de Site I

Ces décors humbles et insignifiants, figés dans leurs aspects transitoires, nous donnent à voir une

54

esthétique abstraite à la beauté saisissante. Ces œuvres plastiques représentent, à mon sens, un moment d’accomplissement dans la confrontation esthétique que Gilbert Fastenaekens a entrepris face aux refoulements collectifs de l’urbanisme.

Système ouvert vs encadrement pictural

Les photographies noir et blanc de Site I, (quand elles ne sont pas présentées dans une installation ou un livre), sont imprimées sur papier photo et collées bord à bord sur des plaques d’aluminium, favorisant une sensation de continuité de l’environnement représenté hors du cadre (allover), alors que celles de Site II sont entourées d’une marge blanche et d’un cadre en bois, dans un système pictural sous tension se suffisant à lui-même, pouvant être facilement comparé à la peinture abstraite (ou à celle de la prérenaissance).

C’est en partant du thème de cette dualité complémentaire, que je propose de comparer, en associations libres, le travail de Gilbert Fastenaekens avec celui des autres artistes de l’exposition, tout en explorant leurs rapports respectifs avec l’architecture.

Cadres d’architecture

Le Corbusier peignit toute sa vie et s’intéressait

aussi beaucoup à la photographie. Il était familier de ces questions de cadrage, il les appliquait au conditionnement du regard dans ses espaces. D’autant plus qu’il rechignait à ce que ses constructions servent de promontoires qui embrassent le paysage, ce qu’il réservait à la nature, l’architecture devant servir à organiser les sensations. Quand, depuis l’intérieur de la galerie, on observe la manière dont notre regard est capté vers l’extérieur, on peut constater qu’ont été utilisées deux façons de cadrer et de composer qui peuvent se référer à ce que l’on vient de décrire juste avant chez Gilbert Fastenaekens. Les boiseries des châssis de la galerie viennent domestiquer la nature dans une composition abstraite, très dessinée, alternant les pleins et les vides transparents. Nous avons bien là une composition équilibrée, qui fonctionne dans un cadre fermé. Et en même temps, juste derrière, sur l’extérieur, nous avons la nature cadrée dans sa continuité, en all-over, par le format de la grotte orthogonale dans lequel nous nous trouvons. Il est intéressant de comparer ce cadrage architectural, avec la photo de Bruxelles de 2002, tirée de Site II que l’on voit dans ce contexte pages 24 et 25.

Dans les deux situations, l’une picturale, et l’autre architecturale, la verdure est mise sous tension frontale, et elle jaillit vers celui qui la regarde.

L’horizon intérieur

Philippe De Gobert a une démarche

diamétralement opposée à celle de Gilbert

Fastenaekens vis-à-vis de l’architecture. Il construit des maquettes à l’échelle, des interprétations libres inspirées d’environnements architecturaux parmi les plus connus. Il les utilise pour produire ses photographies en studio. Il s’intéresse au cœur du désir des architectes, au travers de leurs conceptions idéalisées, et des rêveries construites qu’elles lui inspirent. Une très grande partie de ce qu’il a produit durant sa carrière d’artiste sont des maquettes d’intérieurs.

Donc des lieux clos, systèmes architecturaux fermés, en cohérence avec eux-mêmes. À tel point que les fenêtres ou baies vitrées de ces lieux ne montrent presque jamais l’image du monde extérieur, elles sont très souvent obstruées par une sorte de calque opaque qui laisse rentrer seulement la lumière. Dispositif onirique qui donne une prestance très forte à ces images, les compositions qui en résultent ont souvent comme sujet central ces fenêtres ou ces baies vitrées mêmes. Elles dessinent un vide frontal, dans une position centrale qui masque l’horizon. Je propose de comparer cette façon de composer, évidente avec Journée radieuse - 2009, et celle d’un pignon aveugle de Site II, (cf les deux photographies page 29). La frontalité de la composition de Gilbert

Fastenaekens semble faire avancer l’image vers le spectateur, elle est tenue par la contrainte du cadre qui fait le lien avec le plan de réalité du lieu d’exposition, donnant à cet immeuble l’échelle d’une maquette. À son côté, la composition

55

photographique de Philippe de Gobert utilise l’ouverture centrale, frontale et lumineuse, comme point d’appui pour projeter les lignes de fuites de la perspective vers l’extérieur du cadre de la photo.

Cela induit mentalement un transfert d’échelle, qui incite le spectateur à s’imaginer lui-même à l’intérieur de ce rêve matérialisé.

L’ambiguïté fusionnelle

Marthe Wéry était artiste peintre. Comme les autres artistes de l’exposition, son travail est très reconnu en Belgique et à l’étranger. Elle s’est efforcée, toute sa vie, de repousser les limites de sa discipline, sans jamais les briser. Parmi les très nombreuses thématiques qui traversent son travail, on peut retrouver les questions soulevées par les rapports entre all-over et cadrage fermé.

Avec le petit diptyque sans titre de 1976, visible à la page 90, on peut considérer les deux images traversées, l’une par des lignes horizontales, l’autre par des lignes verticales, comme des (ou bien un ?) all-over dont les lignes pourraient se croiser. Il semble qu’elles le font un peu. Peut-être à cause des effets de mouvement délicats dans le sens opposé, au-dessus ou au-dessous, des lignes principales des deux tableaux.

L’étrange ambiguïté qui résulte du traitement de cette éventuelle spatialité commune, donne un sorte de contradiction fusionnelle entre la dynamique diamétralement opposée des deux objets, et le fait que le dyptique apparaît comme

une pièce unique.

Les cinq rectangles bleus, Calais - (1995-2004), (Cf pages 100 à 103), sont issus d’une pièce composée de plus d’éléments (21 en tout). Marthe Wéry prévoyait que ce type de pièces soit adapté par le nombre d’éléments et par leur disposition en fonction des espaces qui les reçoivent. Pour leur disposition, l’exercice consiste, en partie, à éviter d’avoir affaire à des motifs rectangulaires formant un dessin, mais au contraire, de faire en sorte que les rectangles restent assimilés à des tableaux disposés dans l’espace. Pour favoriser cette tendance, Marthe Wéry prend soin de laisser visible des imperfections propres au moment d’application de la peinture sur chaque format, ce qui limite les effets de all-over de ces monochromes et renforce leurs statuts d’objets uniques. Et pour les mêmes raisons, elle fait en sorte que les formats soient toujours un peu différents, mais pas trop ... Ainsi, comme avec l’exemple du diptyque précédent, le statut de la peinture d’art est autant remis en question que révélé par l’ambiguïté fusionnelle entre cadre et surface.

Surfaces et matières en mouvement ...

Jean Glibert a une très grande expérience des intégrations plastiques et artistiques dans l’architecture. Avec humour, mais aussi avec le très grand respect qu’il a pour les savoir-faire artisanaux, il se définit lui-même comme peintre

en bâtiment. Toute sa vie, il a pratiqué les liens entre l’abstraction visuelle et la réalité de la perception, dans l’acte de recouvrir les volumes et les surfaces du bâti, avec comme palette toutes les matières applicables à des surfaces qu’il peut trouver dans ses incessantes recherches.

Ces dernières années, il s’est jeté avec enthousiasme dans des compositions sur papier. Heureux de ce rapport direct, loin des contraintes des chantiers du bâtiment, où il peut vivre lui-même le geste de peindre, et mieux faire correspondre sa pensée, ses gestes et ce qu’il obtient de la matière ... Les questionnements soulevés entre le all-over et le format fermé qui nous occupent ici, peuvent aussi donner une grille d’interprétation intéressante pour aborder l’ensemble que forment les trois dessins qu’il a proposés pour l’exposition. Encore plus quand on sait qu’ils sont tirés d’une suite d’œuvres plus nombreuses, toutes de formats identiques, issues du même rouleau de papier industriel. Les mouvements dessinés avec du goudron, des vernis et des solvants décolorants sur la matière du papier, sont presque tous orthogonaux. Les gestes horizontaux donnent une sensation de continuité et les arrêts de la spatule, verticaux, interrompent ces glissements. Contrastant avec des supports papier suspendus au mur seulement par le haut, afin que l’on puisse en appréhender la légèreté et la finesse, la force plastique qui résulte de l’ensemble dialogue vigoureusement et sans complexe avec le dispositif architectural

56

proche qui donne sur l’extérieur. Dans lequel on retrouve, joué différemment, des contrastes entre mouvements et moments d’arrêt, par exemple entre l’aspect fixe des portes (qui se répètent), et les claustras, qui derrière, continuent au-delà du cadre, en nous laissant pressentir l’échelle de la façade.

Lignes pures et facétieuses

Peter Downsbrough, plasticien abstrait, est architecte de formation. Même s’il est aussi photographe et vidéaste, ses installations semblent affranchies de la question du cadre de l’image, car elles s’inscrivent dans celui de la galerie.

Il a tout au long de sa carrière utilisé des tuyaux d’aluminium suspendus au plafond qui viennent frôler le sol, garantissant une ligne parfaitement droite qui traverse l’espace dans toute sa hauteur. Pour cette exposition, il en rajoute une petite, parallèle, du même diamètre, qui sort du sol juste au côté. La pièce s’intitule «Two Pipes, One Standing». Nous avons un contraste de sensation entre le regard qui file sur l’une, et qui s’arrête avec l’autre. Cette dynamique incite l’imagination à les suivre au-delà du cadre de la salle ... Ainsi, ce repère nous invite a conscientiser par l’abstraction, notre environnement orthogonal.

Avec son autre installation, « AND THEN », Peter Downsbrough évoque des lignes droites induites par l’orientation des deux mots, disposés au sol

et alignés au rectangle formé par les limites de la salle. Quand on prolonge ces axes orthogonaux en imagination, ils sont infinis. La géométrie pure a repris les pouvoirs qu’elle avait cédés à la matière pour permettre sa mise en forme, à l’avantage d’une déstabilisation poétique de notre perception de l’architecture.

L’angle de Marthe Wéry

Elle a souvent présenté des formats, inclinés, posés au sol contre le mur. Cette possibilité faisait partie intégrante de son vocabulaire plastique. Cet acte, parmi tant d’autres qu’elle a développés dans une voie émancipatrice liée à la présence physique du corps comme regard, interroge les relations entre la peinture et son conditionnement à l’architecture orthogonale.

L’angle de Le Corbusier

Le concept omnipotent de la boite tridimensionnelle de l’architecture laisse à penser que si nous habitons dans un monde orthogonal, c’est seulement parce qu’il est pratique et rationnel, donc pas humain. Il est important de rappeler ici que la philosophie moderniste de Le Corbusier, avait comme principe fondateur l’idée de l’équilibre de l’homme debout face à l’horizon, et que c’est de cet aspect de notre condition humaine, que procède l’angle droit de son poème.

Le cadre de vie comme condition de l’art

Il faut voir, comme une notion propédeutique à l’art, que pour le meilleur et pour le pire, la très grande majorité des lieux habités sont conditionnés par des géométries orthogonales. Leurs présences constantes conditionnent notre perception du réel (sans parler des livres et des écrans).

Outre leurs talents exceptionnels et la qualité de leur engagement artistique, un des points communs le plus significatif entre ces cinq artistes, est le fait que leur travail

intègre activement ce principe de réalité fondamental de notre environnement construit.

Vincent Dietsch

57

Philippe De Gobert, 2005, Galerie Blanche, «photographie construite».

Philippe De Gobert, 2005, Galerie Blanche, «photographie construite».

58

Photographie : Philippe De Gobert

Jamais ciel ne nous aura semblé plus orageux que cet été-là

Septembre Tiberghien

invitée par Philippe De Gobert

C’est grâce à la lumière que Philippe de Gobert (né en 1946 à Bruxelles) est venu à l’architecture moderniste. Le problème de la lumière, c’est qu’elle est par essence instable, du moins lorsqu’elle est naturelle. Impossible à contrôler, seulement par la ruse on peut réussir à en atténuer les effets néfastes ou en augmenter au contraire la puissance. Faire pénétrer la plus grande quantité possible de lumière dans un espace, que ce soit par souci d’hygiène ou par choix esthétique, pose dès lors à l’architecte une quantité de questions, que ne se posent guère la plupart des gens - à l’exception des artistes. Peintres, sculpteurs, dessinateurs ou artisans ont toujours privilégié des endroits lumineux pour travailler - qu’il s’agisse d’anciennes usines réaménagées ou d’ateliers munis de verrières - afin de bénéficier d’un éclairage diurne optimal. C’est ainsi que les besoins matériels des uns se conjuguent avec le goût pour le progrès et l’innovation des autres.

Ces trivialités une fois rappelées, il faut ajouter que c’est en tant que sculpteur que Philippe de Gobert démarre sa carrière artistique au début des années 1970, construisant de petits assemblages à partir d’objets trouvés, parfois motorisés, qui le conduiront ensuite à créer de toutes pièces des maquettes miniatures d’ateliers d’artistes célèbres (la série des Artists’ rooms). Plusieurs de ces studios sont déjà percés de fenêtres

59

ou de porches (Brancusi, Calder, Fontana…), certains sont même pourvus d’un éclairage zénithal (Lohaus, Dotremont). Parallèlement à ses recherches plastiques, il poursuit une activité de photographe professionnel dans le milieu artistique, reproduisant œuvre et vues d’exposition pour des institutions, des galeries et des artistes. Puis, ce sont les ateliers tout court, dépouillés de leurs occupants aux égos surdimensionnés, auxquels il s’intéresse à partir des années 1990 (série des Ateliers). Plus libres car moins soumises aux contingences de la reproduction, ces constructions ne lui servent alors plus que de modèles. C’est la photographie qu’il privilégie désormais en tant qu’œuvre, celle-ci prenant la forme de grands tirages photographiques, en noir et blanc. Ce changement de paradigme a un impact fort sur sa démarche artistique, non seulement d’un point de vue conceptuel, mais également esthétique. C’est à ce moment que la lumière fait son entrée en scène - à plusieurs titres - et que la pensée de l’artiste rejoint d’une certaine manière celle de l’architecte.

Premièrement, dans le sens étymologique du terme, puisque la photographie est « écriture de lumière » et procède à l’origine de l’impression d’une source lumineuse sur une surface photo-sensible, révélée à partir de substances chimiques. Cette lente apparition de l’image ou « révélation » induit un nouveau rapport au temps dans la démarche de l’artiste, déjà passablement

chronophage. Au perfectionnisme que nécessite la miniaturisation d’une architecture s’ajoute l’étape de la prise de vue, décisive dans le choix du cadrage, mais également dans le réglage précis des diverses sources d’éclairages afin de créer l’ambiance recherchée. Comme au théâtre ou sur les plateaux de télévision et de cinéma, la gestion de la lumière requiert une expertise propre et des moyens techniques souvent colossaux. Même si Philippe de Gobert vise une certaine économie de moyens, lui permettant d’accomplir seul dans son studio ce qu’une armée de techniciens feraient, ses dispositifs de prise de vues impressionnent par leur ingéniosité. Il s’agit donc de mettre en scène des modèles à échelle réduite pour leur donner une apparence de vraisemblance, mais également de permettre à l’observateur de pouvoir s’y projeter comme s’il était à l’intérieur de la maquette. La lumière, son inclinaison, sa température, sont donc des éléments capitaux dans cette recherche de trompe-l’œil. Contrairement aux photographies d’architecture, qui donne à voir une image plus petite que son modèle, Philippe de Gobert montre une vue très agrandie (de 80 x 100 à 150 x 200 cm) à partir d’un modèle ne mesurant que quelques centimètres dans la réalité. Devenu sculpteur de lumière en même temps que bricoleur patenté, l’artiste crée ainsi des ambiances poétiques qui s’éloignent de la froideur des espaces aseptisés sur papier glacé.

À cet égard, la rencontre avec l’architecture de la

Villa Wittgenstein, construite à Vienne en 1927, via une documentation essentiellement livresque, fut décisive pour le travail de Philippe de Gobert.

C’est en découvrant en 1999 les photographies noir et blanc d’époque de la villa que l’artiste perçoit pour la première fois une similitude entre les images d’ateliers fictifs qu’il créait alors et ces dernières du point de vue du traitement de la lumière. Il décide de refaire en maquette des parties de la villa afin de pouvoir lui-même la photographier. Une image de cette série, sobrement intitulée LW, fut d’ailleurs montrée dans la Galerie Blanche de Briey à l’occasion de la première exposition dédiée à l’artiste en 2005.1

Cette démarche heuristique, qu’il n’a jamais cessé depuis d’explorer, participe de l’ensemble du travail de l’artiste, qui appréhende ses sujets « de l’intérieur », après les avoir longuement observés, disséqués, puis reconstitués. Elle nécessite de la part du regardeur un même laisser-aller dans la contemplation, pour in fine se laisser absorber par l’image et pénétrer par la douce rêverie qu’elle procure.

De la même manière, les images et maquettes qui sont présentées dans l’exposition actuelle s’inscrivent dans cette tentative de reconstruction historique, bien qu’elle ne respecte pas scrupuleusement tous les détails de leurs modèles d’origine. À commencer par la Cité Radieuse ellemême, dont on retrouve deux clichés à l’étage et une maquette au rez-de-chaussée. C’est en

60

voyant l’exposition pour la seconde fois que l’introduction de la couleur dans ces images m’est apparue comme quelque chose d’étrange, voire d’anti-naturaliste. D’où me vient cette impression d’être face à de vieilles cartes postales colorisées à la main ? Un indice est livré dans le titre de l’œuvre : « Matinée radieuse ». C’est grâce à la lumière qu’il manipule aisément dans son studio, que l’artiste arrive à produire cette sensation d’irradiation propre au lever du jour par temps clair. C’est plus particulièrement le jaune qui attire ici le regard. Il s’agit d’une face du mur extérieur - qui se situe dans l’exact prolongement du mur intérieur, mais côté balcon - peint dans une teinte claire tirant sur l’orangé, qui illumine ainsi toute la composition. On pense évidemment à Vermeer et à la description que fait Proust de la Vue de Delft 2 C’est en admirant ce morceau de bravoure que le personnage de Bergotte succombe d’une attaque d’urémie en plein musée. Il réalise que son œuvre littéraire est à jamais gâchée : « C’est ainsi que j’aurais dû écrire, disait-il. Mes derniers livres sont trop secs, il aurait fallu passer plusieurs couches de couleur, rendre ma phrase en ellemême précieuse, comme ce petit pan de mur jaune ».3 Si l’on devait juger l’œuvre entière de Philippe de Gobert à l’aune de cette photographie, c’est à la conclusion inverse qu’on arriverait ; car elle contient aussi bien la douceur, la sensualité et la rigueur des tableaux du maître hollandais, que leur caractère énigmatique. Et on se rappelle une phrase glanée dans la biographie de l’artiste :

« Génétiquement programmé pour être peintre, j’ai très tôt choisi la photographie comme métier de survie : le moins éloigné de mes préoccupations. »4 Ce que peintre et photographe ont en commun, c’est bien sûr cet appétit pour la lumière, qui rend les sujets plus désirables.

Contrastant avec cette vision solaire, « Journée radieuse », qui se trouve un peu plus loin dans l’exposition, ne provoque pas la même sensation de joie de vivre. Pourtant, il s’agit du même modèle, mais le point de vue en est légèrement différent : plus frontal, alors que la perspective dans la première image était décalée vers la gauche. Par ailleurs, les rayons de lumière frappent ici le mur ouest de manière oblique, laissant supposer que la course du soleil est déjà bien entamée et que nous nous trouvons en fin d’après-midi. On remarque aussi que l’harmonie qui se dégage de la première image fait place à la rigueur des lignes géométriques et à leur aspect statique. Autant d’éléments qui, outre le passage de la couleur au noir et blanc, confèrent aux deux images des atmosphères singulièrement différentes. Pour parachever ce jeu de mise en abîme, la maquette ayant servi à prendre les clichés se trouve exposée, non pas à proximité des tirages, mais à la fin du parcours. S’ouvrant sur les larges baies vitrées et le décor qui l’a vu naître, le modèle s’exhibe telle une sculpture, sous toutes ses coutures. On peut ainsi en admirer les finitions, en faire le tour comme un objet en

trois dimensions et s’adonner au jeu des sept erreurs. Car le spécialiste ou le connaisseur distingueront sans doute de légères différences entre l’original et la maquette ; Philippe de Gobert n’étant ni architecte ni historien, son souci n’est pas celui de la reproduction servile, mais bien de rendre compte d’une certaine « ambiance » dans ses photographies. Aussi, la véracité n’est pas le propre de l’art ; la liberté d’interprétation, l’imagination et la poésie sont au contraire les valeurs cultivées par l’artiste.

Invité il y a trois ans par le Musée d’art moderne

André Malraux à proposer sa version de la reconstruction de la ville du Havre, Philippe de Gobert livre un conte en plusieurs actes, partant des décombres des ruines jusqu’à l’érection de la ville nouvelle et des unités d’habitation d’Auguste Perret.5 Ces paysages de brumes et d’orages mettent en exergue la passion de l’auteur pour les années cinquante, avec ses voitures chromées et ses films noirs, qui rappellent la peinture d’Edward Hopper. Trois images présentées au sein de l’exposition, dont l’une ouvrant l’horizon sur le port, à la nuit tombée, incite à faire ce rapprochement. L’éclairage des réverbères, ainsi que celui des appartements contrastent avec le ciel ténébreux et une source de lumière latérale, qui pourrait bien être celle d’un rayon de coucher de soleil agonisant. Ce clair-obscur fait place, dans une autre image, à un ballet mécanique de grues dans un chantier désert. Les tons ocre et

61

gris dominent. Enfin, la troisième photographie en noir et blanc cette fois, présente l’intérieur d’un appartement « témoin » avec ses fenêtres ouvrant sur un autre immeuble d’habitation et le port. L’invitation au voyage s’y fait plus soutenue. Comme dans la série des Ateliers déjà citée plus haut, quelques outils déposés au sol disent le retour prochain des occupants. Au mur, un dessin signé Perret en format affiche achève de nous convaincre de l’autorité du père de ces lieux et donne également l’échelle. La référence n’est pas anodine, puisque la reconstruction du Havre fut contemporaine des recherches amorcées par le Corbusier autour de ses unités d’habitation. Basée sur des principes similaires de construction et des mêmes matériaux de fabrication industriel, dont le béton et le verre, les deux architectes furent les apôtres du modernisme en France.

C’est ici qu’il convient finalement d’évoquer la présence et la proximité - au sein de la Galerie Blanche - de l’œuvre de quatre autres artistes, dont deux peintres, Marthe Wéry et Jean Glibert, un photographe, Gilbert Fastenaekens et un sculpteur, Peter Downsbrough. Ce que nous en dirons n’a pas valeur de jugement. Il est d’heureux compagnonnages qui ne nécessitent guère d’avoir un cerveau bien formé pour en goûter la substantifique moelle. Cette irruption de la couleur dont il a été question chez Philippe de Gobert, on la retrouve à plusieurs endroits dans l’exposition, notamment et en premier lieu à travers ce principe

de recouvrement d’une partie de la surface bétonnée extérieure, appliqué par le Corbusier et dont les actuels occupants de la Galerie Blanche ont tiré parti en prolongeant cette même couleur à l’intérieur du bâtiment. Cela a pour conséquence de produire un véritable champ coloré qui vibre en écho avec le travail plastique des artistes dont les murs sont garnis. Mais il est d’autres apparitions, plus subtiles peut-être, qui requièrent de passer du temps et de fréquenter l’espace à différentes heures du jour (et de la nuit ?) pour en faire l’expérience. C’est que la nature capricieuse et changeante de la lumière que nous évoquions en introduction est un facteur ou plutôt une donnée essentielle dont tiennent compte les artistes cités, à la fois au moment de la pose (ou de la dépose) de la couleur, que de la prise de vue ou du placement des œuvres et qui en modifie ostensiblement les conditions de réception. En témoigne la documentation de l’exposition, confiée à deux photographes émérites, qui ont su capturer toutes les nuances qui agitent, à l’instar des émotions, la vie des œuvres. Il faut ajouter à cela l’humeur du spectateur qui le guidera tantôt vers un rouge écarlate, tantôt vers un gris de ciel nuageux. C’est peut-être au fond ce qui relie les cinq artistes exposés en ces murs : chacun.e à leur manière explore la relation entre l’espace et le temps dans une quête quasi-méditative.

Septembre Tiberghien

Août 2021

1 Philippe de Gobert, Photographie construite, 8 juillet5 septembre 2005. Commissariat : Steven Vitale / Vincent Dietsch, Texte : Jean-Marc Huitorel.

2 Marcel Proust, La Prisonnière in A la recherche du temps perdu, éd. Jean-Yves Tadié, t. IV, Paris, Gallimard, Pléiade, 1988, p. 692.

3 Ibid.

4 Philippe de Gobert, voir site internet de l’artiste : www.philippedegobert.be

5 L’exposition intitulée « Du merveilleux en architecture au conte photographique » est visible jusqu’au 7 novembre 2021 au MUMA, Musée d’art moderne André Malraux, du Havre

62

63

Jean Glibert, 2013, Galerie Blanche, «Abstraction, matières et contingences».

Jean Glibert, 2013, Galerie Blanche, «Abstraction, matières et contingences».

64

Photographie : Vitale Design

Quand le ciel change

Cécile Vandernoot

invitée par Jean Glibert

À

Ixelles, en octobre. Jean Glibert m’avait convié à l’atelier « de Beco ». Là où il avait suffisamment d’espace pour travailler à plat sur une table d’assez grandes dimensions. Dans l’enfilade des trois pièces, il travaillait dans la dernière, devant la baie vitrée1. Sur la haute étagère murale où sont alignés des pots de peinture, de solvants ou contenant des pigments, les montants métalliques lui permettent de fixer son travail en cours à l’aide de simples aimants. Ce qui a été réalisé se confronte alors au regard, sous un autre angle de lumière.

Une partie de la série de noirs – comme il l’appelait avant que l’on ne se creuse la tête pour trouver un titre à cette série2 – avait déjà rejoint l’entresol. Dans les maisons bruxelloises classiques, se sont les annexes, les avancées qui accueillent généralement les salles d’eau, empilées, ultérieures à la construction de la maison, grignotant un bout de cour ou de jardin. Dans cette petite avancée, étroit espace qui ne doit pas dépasser deux mètres cinquante de large, un mur est dédié à l’accrochage. Jean monte l’escalier, il a déjà préparé quelques « spécimens » qu’il veut me montrer. Ils sont trois et j’en vois d’autres, attendant leur tour, temporairement superposés dans de grandes fardes, d’impressionnants cartons assemblés, bricolage assumé pour ces nouvelles pièces qui dépassent les formats

65

standard.

En arrivant de biais dans la pièce, une lueur vibre dans les papiers suspendus au mur. Le passage de Jean les fait se soulever doucement, comme un poumon qui reçoit un peu d’air, une inspiration, puis doucement, ils retrouvent leur quiétude, dans une expiration. Le bruissement du papier est léger, c’est comme une matière qui se craquèle, fragile, vaporeuse. Jean m’explique les caractéristiques de ce papier industriel, un rouleau d’un mètre vingt de kraft goudronné qu’il avait conservé depuis plusieurs dizaines d’années. Son utilisation initiale est liée à la construction : dernière pellicule posée en sous-toiture pour combattre l’humidité.

Il présente une grande résistance malgré son fin grammage mais il a beau être solide, sa manipulation requiert une extrême délicatesse. Tout déplacement dans la pièce fait frissonner ces papiers suspendus. C’est un ballet qui s’entame pour permuter l’accrochage : bras écartés d’une envergure d’un mètre vingt, faire glisser l’aimant, un petit pas de côté, une pause pour que le papier retrouve sa verticalité, puis d’un grand geste souple, tel celui qui déploie la nappe sur une table, il se gonfle à nouveau et rejoint son support plane, cette fois-ci horizontal.

Le ballet n’en finit pas, Jean travaille déjà depuis plus d’un an sur cette série, entamée peu après l’exposition à BOZAR, orientée sur ses travaux dans l’architecture pour présenter sa démarche

de peintre. J’avais compris son irréductible besoin de se remettre au travail après les deux années pratiquement consacrées à faire advenir cet événement3. Et de se remettre au travail « seul », dans la maison de son enfance à Ixelles, à distance des contingences d’un chantier ou des équipes plurielles.

Jean explore et questionne les matériaux qu’il utilise. Une seule entreprise ne suffit donc pas pour formellement avoir épuisé les possibles. Il démultiplie ainsi les exemplaires, créant une série sur une période qui peut être entrecoupée de travaux d’architecture. Rarement l’entreprise ne s’arrête à une pièce unique. Jean « use » littéralement de la peinture, seule manière pour lui de s’emparer de ce que celle-ci peut provoquer sur différents supports ou de ce qu’elle peut apporter, engendrer en d’autres quantités ou lorsqu’elle est appliquée avec d’autres outils. En quelque sorte, l’artiste met ces matières à l’épreuve, il les éprouve. Un terme qui contient aussi toute la dimension poétique qu’il fait apparaître dans cette série.

Il y a quelque chose de machinal, de compulsif mais aussi de complet dans la démarche de l’artiste pour qui n’existe de réelle satisfaction sans une copieuse production. À partir du moment où un sujet l’intéresse, il ne le lâche plus, il tourne autour, exploite les limites des outils, mène une recherche contradictoire jusqu’à trouver les points

de rupture des idées, des principes, des matériaux. Les intuitions sont nombreuses, bien sûr, mais il faut les vérifier. La conviction d’être « juste » pour Jean s’objective par un travail « laborieux », en rupture avec la définition de l’art moderne, en termes de refus d’une production artisanale, totalement autonome de la part de l’artiste dont le savoir-faire devient élément majeur de reconnaissance. Son oeuvre prend place dans la période postmoderne avec une dimension supplémentaire, héritée, d’une part, des Arts décoratifs, initialement considérés comme les arts présents dans les lieux de vie, et d’autre part du Bauhaus, qui unifie les techniques et l’art.

Il déjoue ces principes qui catégorisent l’art car ses recherches, ses études le mènent ailleurs. Dans la perception de spatialités, la mesure du déjà-là, la prise en compte du corps dans l’espace, à destination des personnes qui l’habitent, qui le vivent au quotidien ou ne font que simplement le traverser. Son travail, à l’évidence, ne rentre dans aucune case toute faite. Il s’agit autant de dessins sur calques que d’œuvres monumentales, d’œuvres produites à la demande de particuliers que des réponses à des commandes publiques ou à la demande d’architectes. Dès les années 1960, il développe une pratique qui s’ancre aux lieux réels, hors des institutions consacrées à l’art. Il occupe un parking4 avec plus d’enthousiasme qu’une galerie par exemple. Cette posture en marge d’un monde mercantile de l’art l’a mené

66

à d’autres expérimentations, à des dimensions monumentales notamment en intervenant directement sur de vastes infrastructures dont des ponts, des viaducs, des parkings et même une écluse. Ne signant pas son travail dans l’espace public, cela lui vaut aussi aujourd’hui d’être moins connu que certains qui ont développé un langage de la couleur assujetti à des formes. Par comparaison avec les interventions de Daniel Buren ou les dessins muraux de Sol LeWitt, par exemple, son travail est moins identifiable a priori. Chez certains artistes, les intégrations d’oeuvres sont dépendantes d’un concept qui permet de les réactiver ailleurs, séries et combinaisons d’éléments géométriques rigoureuses et cohérentes selon n’importe quel espace et support. Cette manière de faire n’est pas celle qui stimule Jean. Dans la recherche des idées, il partage bien plus d’affinités avec Ellsworth Kelly ou Sonia Delaunay.

Ce qui est intéressant, mais moins su sans doute, c’est que parallèlement à cette pratique inscrite à l’environnement bâti, guidée par des principes issus d’une orientation de fond vers l’architecture Jean continue à l’atelier à produire des pièces, des dessins ou des peintures, sur divers supports, notamment sur calque, une série qui a précédé celle sur kraft.

Ainsi le travail de Jean échappe aussi bien à la marchandisation qu’aux manipulations politiques pour emprunter une nouvelle voie. Son originalité

ne résulte jamais de choix arbitraires, ni d’une posture affirmative. Elle grandit de ses études formelles, des échanges, notamment avec ses complices à l’atelier mais aussi avec les architectes avec qui il partage, pour certains, beaucoup d’affinités plastiques. Peu d’artistes en Belgique ont exprimé avec une telle lucidité la nécessité de soumettre la peinture aux contextes plus vastes dans lesquels elle s’insère, qu’ils soient naturels ou culturels. Dans le rapport que ses réalisations établissent avec leur environnement, chacune d’elle est différente mais conjugue trois « données » : couleur, matière, lumière. Elles transmettent un sentiment d’adéquation, qui constitue le caractère le plus extraordinaire de ses visions picturales et spatiales, indissociables.

Dans l’étroit espace où s’exposent les « spécimens », ce que je vois dans les noirs provient aussi de la lumière. Peu de recul est possible dans ce lieu et une fenêtre apporte des nuances de vert dans mon dos, provenant sans doute de la végétation des jardins, selon le passage des nuages. Nous n’avons pas la place pour s’asseoir. Nous changeons constamment de position dans l’espace et les œuvres s’animent. Les noirs changent selon les reflets. Entre nos déplacements et les pauses accordées à chaque nouvel accrochage, sont pointées les nuances, les surprises, les récurrences, les accidents et les libertés encore non explorées, celle de sortir du cadre de la feuille notamment, en prolongeant le

mouvement du bras, de la main, hors du papier.

L’émerveillement tient à la sobriété des pièces, à la retenue d’un geste qui reste visible, qui est donc aussi compréhensible. Je me dis qu’il faudra repasser un autre jour, à une autre heure, sous un autre ciel.

Les peintures techniques utilisées ici (peintures, vernis, solvants) servent en temps normal à l’entretien ou la protection contre l’usure que peuvent provoquer le climat, les changements de température, la corrosion, etc. Ces fonctions spécifiques le fascinent totalement. Les nuanciers de peinture anti-rouille qu’il collecte, de marchands de peintures spécialisées, sont les démonstrations d’une beauté rigoureuse, brute en quelque sorte, que Jean apprécie car ils font d’intéressants petits tableaux abstraits. Dans cette série de grands formats, les outils choisis pour appliquer la peinture sont des couteaux à enduire de peintre en bâtiment. L’usage des couteaux s’apparente intentionnellement à celui d’une plume rigide ou d’un pinceau dru quand l’artiste trace une ligne droite. Plus ou moins appuyé, le trait est précis, plus ou moins rapide et charge le support à degré variable. La peinture se voit étalée, étirée, raclée. Cette « efficacité » du geste s’oppose au temps long de séchage qui le suit. Sans dictature du protocole suivi, Jean me confie qu’il s’est aussi amusé à reprendre certaines pièces, en effaçant de précédents passages, en diluant une première couche. Et si un retrait de

67

matière a lieu, il s’effectue lui aussi dans le sens de la lecture, de gauche à droite. Le raffinement de la matière de ce papier industriel une fois effacé ou lavé laisse penser parfois aux veines du bois, à une peau tannée. Par cette écriture, Jean cherche à mettre en relation des contrastes entre lisse et rugueux, mat et brillant, etc. Il rend aussi visible, à même la surface, la teneur de son geste… Quoique, sans explication de sa part, la couche de goudron présente sur le papier industriel interpelle, ses fines marges restées brutes comme seuls indices de l’encrage mécanique. L’attention qu’il porte à cette matière première est de l’ordre du ravissement, tant de beauté déjà dans un simple rouleau. Des choses incroyables apparaissent à la surface du papier traité. Le geste qu’il exécute a pour unique entreprise de ne pas mentir, de livrer la peinture sans y mettre d’effet et d’un trait noir arriver à activer toute la surface du papier industriel.

Le protocole simple que Jean s’est imposé, suivant quelques règles strictes, a donné place à une production intense à partir de ce support choisi étonnant, d’une minceur extrême qui reçoit une couche de peinture, forcément lente à sécher sur un papier qui, à l’origine, est censé n’absorber aucune humidité. Pareille fusion demande un temps d’acclimatation et parfois aussi un peu de chimie. Catalyseur, épaississant, siccatif, cire d’abeille et maïzena entrent dans les compositions. Ce sont des ressources glanées directement chez

les marchands de couleurs ou chez les carrossiers.

Toute épaisseur effacée induit aussi le passage d’un liquide, d’un solvant, d’un outil. L’artiste assemble de manière inédite des supports et matières apparemment inconciliables.

Il aime exploiter les contradictions ou les contrastes, les rapports chromatiques davantage que la couleur elle-même. Il n’y a pas à chercher de symbolique dans l’usage qu’il en fait, ce sont les caractéristiques, les qualités, les relations entre ce qui existe et ce qu’il y a à révéler qui conduisent à une couleur plutôt qu’une autre, qui peut selon l’environnement préférablement être mate, brillante ou fluorescente. Ce noir goudron, ce noir terreux et profond qu’il utilise pour Série 2019-2021 est lié à des souvenirs marquants : c’est le noir qui recouvre des cabines de pêcheurs sur une plage en Angleterre, celui d’une imposante porte d’un corps de ferme aux Pays-Bas ou des infrastructures ferroviaires, prouesses métalliques de par le monde. Le noir robuste et industriel est peinture professionnelle et ce qui dans celle-ci intéresse Jean est lié à ces cabanons et ces portes de bois, ces ponts d’une grande technicité de l’âge d’or de l’acier. La peinture est liée à l’entretien de ces éléments, de ces constructions, à leur usage qu’elle assure et prolonge. Couche de peinture pour la pérennité, couleur fonctionnelle, ainsi Jean voit le noir. Pour lui la couleur sonne effectivement plus juste dans un contexte où son recours est lié aux

caractéristiques qui en déterminent la teinte.

À La Louvière, en mars. Une sélection d’œuvres de Série 2019-2021 s’expose pour la première fois au Centre d’art Keramis5, au sein des pièces de céramiques contemporaines de l’exposition permanente, à même les hauts murs de béton brut. Dans ce nouvel environnement la couleur apparaît différente, et d’autres nuances apparaissent, en fonction de la lumière naturelle. Elle glisse ou tombe autrement selon les ouvertures tangentes ou zénithales de ce bâtiment, de ce qui charge le ciel. Longtemps

était restée en suspens la question de laisser ce béton brut à l’extérieur. Finalement, les voiles de béton le sont à l’intérieur, et c’est sur ceux-ci, au « verso » de son intervention6 (à moins que l’on ne s’accorde pour l’inverse), que Jean accroche onze de ses pièces aux murs, de la même manière qu’à son atelier, par deux aimants discrets sur le bord supérieur qui laissent libre le tombé du papier.

Dans la grande nef, une table occupe le centre de l’espace, axée sur le milieu du voile de béton qui cerne et condense cet espace. Sur celle-ci, ce sont les « notes », comme Jean les appelle, qui sont alignées. Les mêmes qu’il a exposées à Briey-en-Forêt, en 20137. Ces notes, ce sont des recherches géométriques, des volumes noirs, sur des cartons de la taille de cartes de visite.

Typiquement ce que l’on gribouille machinalement lorsqu’on est au téléphone, lance Jean, comme

68

s’il pouvait objectivement être détaché de sa production. Toujours est-il que sur cette table, ce ne sont pas moins de deux cent seize figures qui sont présentées, sur les cartes rangées selon une trame, espacées par un vide qui correspond à leurs exactes mesures. Toutes légèrement différentes et pratiquement les mêmes, variations sur un même thème, à petite dimension, intime. C’est de ces études qu’est inspiré le « sous-marin » qui occupa le grand hall du Palais des Beaux-Arts. Non pas comme une transposition, mais une même recherche qui trouve dans un nouveau support l’occasion de se formaliser différemment, avec d’autres matériaux, en regard des mesures qu’appelle le lieu. Ainsi Jean Glibert intègre ses réflexions à l’architecture, il pense la couleur, la matière, la lumière pour révéler la dimension physique d’un espace, existant ou à venir. Dans les meilleures de ses collaborations, le plasticien dispose d’une sorte d’autonomie, de carte blanche, qui lui permet une réelle réinterprétation : l’ajout d’un point de vue. Le contraire ne donne pas lieu à de moins heureuses interventions, parfois c’est même l’intrication des échanges qui mène tout le projet un « cran » plus loin, constructivement et poétiquement.

Lorsqu’il reçoit la proposition d’exposer à nouveau dans la Galerie Blanche, aux côtés d’artistes belges (ou qui le sont d’adoption) qui eux aussi y ont présenté leur travail dans la décennie le précédent, s’enclenche une réflexion différente. C’est que lui est ailleurs. Il n’a pas pour élan de se

répéter et, dans le temps imparti et le contexte de la crise sanitaire, d’entamer une toute nouvelle installation monumentale (bien que deux trois points de vue d’une intervention sur la façade ouest sont néanmoins mis au point8). Bien sûr le petit volume cubique au seuil de la forêt, au pied de la Cité Radieuse, lui plaît toujours autant, mais il est tenté de montrer son travail récent. La série des noirs sur papier industriel est celle qu’il souhaite présenter, non sans hésitation. Dans sa première exposition à Briey, l’intervention in situ proposée est puissante, relativement petite mais en dialogue avec tout le monument, pas seulement l’espace de l’appartement-galerie. Elle génère une forme basée sur une extension du pan rectangulaire de la loggia en deux triangles, à partir d’une vue géométrale qui rabat le plan de plafond9. Ce vert 8579 de la gamme Perlane s’étend au mur et au plafond. Pour compléter le vert mat, Jean choisit un noir brillant qui réfléchît des lumières saisissantes et qui attire l’extérieur à l’intérieur. Ces deux triangles rencontrent le pli des deux surfaces, ils deviennent un volume articulé à l’espace. Les sensations physiques du lieu, parfois pesant sous les deux mètres vingt-six du Modulor, sont totalement modifiées. L’espace est amplifié. Le blanc que la galerie assume jusqu’à son nom s’en trouve lui aussi autrement révélé. Étonnant phénomène : ce blanc des murs et du sol voit sa luminosité accrue de celle du noir de l’intervention dans laquelle tout l’espace se reflète. Cette surface s’amuse comme un miroir10

À Briey-en-Forêt, en juin. Des peintures, il y en aura trois. Un nombre suffisant pour induire la série dont l’ensemble n’a pas encore été exposé dans sa totalité. Le choix de l’espace est laissé libre aux artistes invités. Jean pointe à nouveau l’espace à l’étage, côté est, sur le mur en face de celui sur lequel existe sous les couches de blanc son intervention précédente. Quelque chose se rejoue dans le noir des krafts, avec la lumière rasante du matin, dans les reflets qu’ils produisent sur le sol blanc. Les appartements, en majorité traversant et en duplex, bénéficient d’une double exposition à l’est et à l’ouest (l’orientation de l’édifice a été déterminée selon un axe nord-sud, principe moderniste appliqué dans les immeubles du Corbusier). Cette configuration induit une ventilation naturelle, un tirage thermique immédiat entre une porte donnant sur l’une des rues intérieures de distributions et une fenêtre à l’étage. Ce passage d’air naturel fait frissonner le papier et soulève doucement les pièces exposées au mur ici aussi.

Dans l’espace corbuséen aux dimensions de mon corps, je prends la mesure du mur de béton, bien plus long que haut et de l’accrochage établi d’après ces proportions pour y trouver le centre. L’une des trois peinture est différente, une exception dans la série. Une moitié de la surface du kraft a été lavée de son goudron et sa limite suit une ligne verticale légèrement inclinée. Détachée des autres, elle

69

répond davantage à la menuiserie de la fenêtre menant au balcon, ses partitions mais surtout sa teinte, due à l’usure du bois. Au-delà du cadre de la loggia, la frondaison de fin de printemps, encore fraîche et pleinement verte, puis un ciel entièrement bleu. Seules ces trois pièces occupent ce mur, calibrées selon l’axe horizontal qui le divise en deux. De loin en proche, toute une série de détails apparaissent, ces gestes horizontaux du passage de la main et de l’outil, l’effet soyeux du kraft, les boursouflures du papier, les nuages dans la pellicule de goudron. A les regarder, Léa, avec qui je découvre l’exposition, me dit qu’elle voit le dessin du mouvement, que l’artiste parvient littéralement à représenter ce mot « mouvement ».

Cette logique horizontale me fait penser à un petit ouvrage de Peter Downsbrough : « Notes on location »11. Ses notes, lignes fléchées, donnent des directions. J’y vois les variantes du protocole de Jean qui s’est majoritairement concentré sur le déplacement de la gauche vers la droite. Un insert dans la publication, avant-propos du plus récent éditeur, précise que si cette première publication est née un peu par hasard, le contexte du début des années 1970 est lui, par contre, favorable au livre, medium qui démocratise l’art, et le fait circuler différemment. Elle coïncide avec un moment décisif dans l’œuvre de Peter Downsbrough, alors tout jeune sculpteur mais qui travaille déjà depuis un temps sur les thèmes de localisation et d’orientation dans l’espace mais qui,

insatisfait des grandes pièces en acier qu’il faisait jusque là, met au point d’abord sur le papier ce qui deviendra la base d’un vocabulaire minimal. Cette recherche d’une grande économie de moyens interroge l’espace et le marque, avec une précision millimétrée : c’est que Peter Downsbrough est plus préoccupé par la structure que par la matière. Tout est dans la justesse et la retenue des éléments disposés, structures tubulaires et quelques mots de langage isolés, parfois divisés de l’intérieur, qui entrent en relation avec l’espace construit. Les sculptures, comme les livres, les photographies, les films de l’artiste font de l’espace, l’architecture, la ville et leurs imbrications ses sujets de prédilection.

A proximité des trois pièces de Série 2019-2021, qui agissent sur les abscisses et les ordonnées du lieu, les Two Pipes, lignes parallèles de Peter Downsbrough, verticalités sobres dont l’une mesure (presque) les fameux deux mètres vingt-six, créent un pivot sur le plateau. Dans ce rapport longiligne du niveau supérieur de la galerie, l’installation fonde un foyer. Là aussi, le déplacement des personnes qui observent l’intervention, s’il n’est pas question de reflets qui traversent la surface, modifie la perception globale de l’espace et de l’architecture corbuséenne. Les mots AND et THERE trouvent leur place aux pieds d’un escalier. Un escalier dessiné par Jean Prouvé et dont les mains courantes tubulaires noires montrent une familiarité fugace avec les éléments

disposés verticalement. AND, conjonction de coordination, conforte son rôle grammatical qui réunit des éléments et qui, ici, THERE, rassemble les étages et les œuvres qui s’y placent.

Il est une autre confrontation réussie dans cette partie de la galerie. Deux acryliques de Marthe Wéry font face aux trois multiples de Jean. Ils proviennent de la collection privée de Philippe De Gobert. La matière du support n’est pas une confrontation systématique dans la pratique de l’artiste, ce qui rend ces deux oeuvres sur papier buvard un peu différentes. Dans le travail de Marthe Wéry, il est question d’expérimenter comment et quoi peindre, un peu moins souvent sur quoi peindre. Marthe Wéry joue cependant avec ce papier à l’aspect duveteux qui boit la peinture, l’infuse et la diffuse. À l’opposé du papier industriel hydrofuge qu’utilise Jean comme support. Ce qui relie les deux plasticiens, sans entame ici d’un discours sur la couleur, c’est l’aventure de la peinture, la perspective d’une exploration sans but prédéfini mais l’envie de chercher sans relâche à produire du sens.Ce sont des œuvres expressives qui invitent, qui que ce soit, à projeter ses propres questions, à y voir ce qu’il peut, ce qu’il veut. Ces démarches intensifient le rôle de la peinture abstraite. Inintelligible, mais profonde et chargée, elle ne donne pas qu’une seule interprétation possible, elle ne cherche d’ailleurs pas à en formuler une.

70