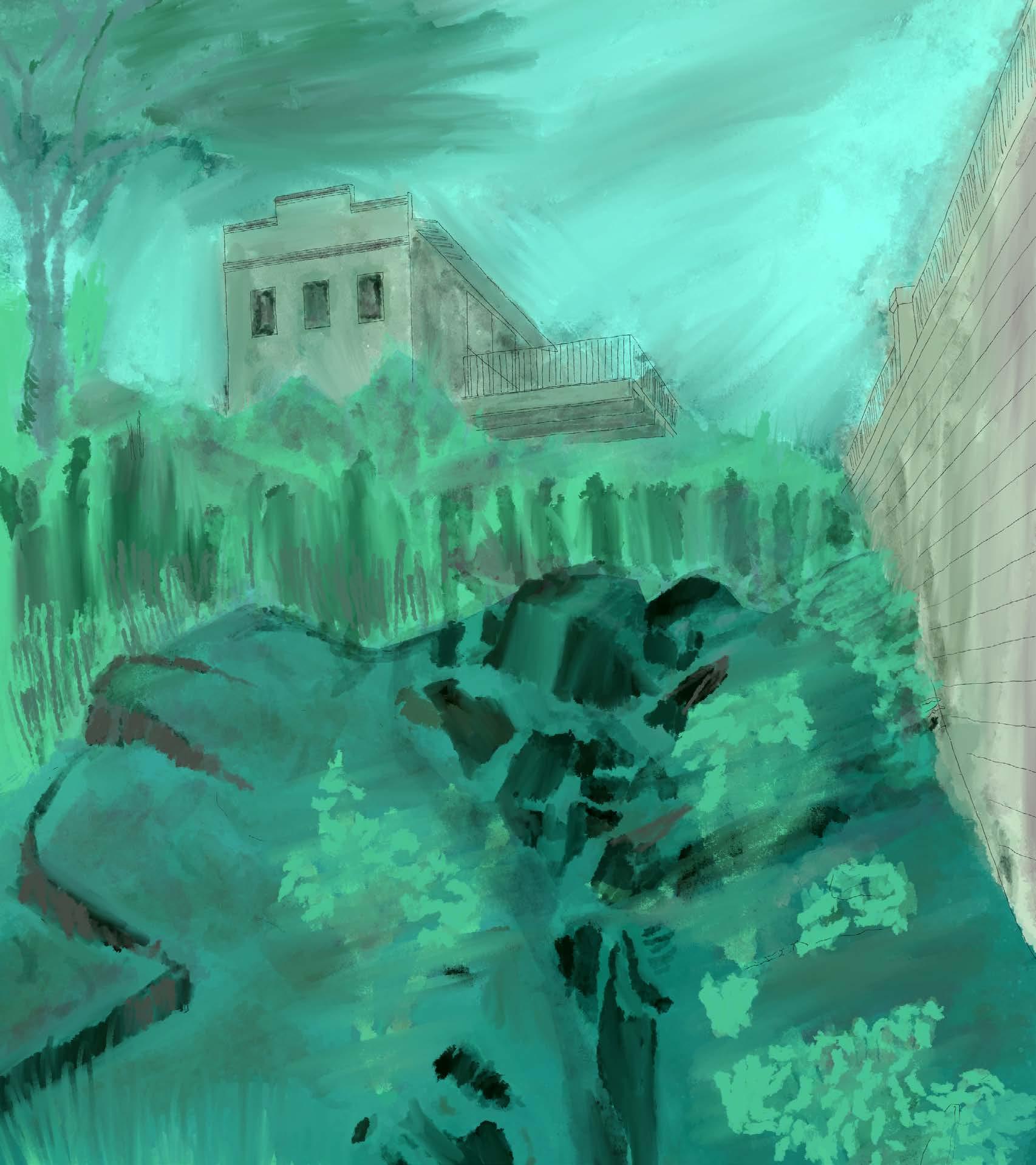

Carioca, o Rio das Memórias: Reencontro com uma Paisagem de Vestígios Victor Assi Belfort Bastos Orientadora: Profa. Ma. Karolyna Koppke Arquitetura e Urbanismo IBMEC-RJ - 2022

Victor Assi Belfort Bastos

Carioca, o Rio das Memórias: Reencontro com uma Paisagem de Vestígios

Monografia apresentada ao curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário IBMEC-RJ, como requisi to para obtenção de grau de bacharel em Arquitetura e Urbanismo.

Orientadora: Profa. Ma. Karolyna Koppke

Rio de Janeiro 2022

Victor Assi Belfort Bastos

Carioca, o Rio das Memórias: Reencontro com uma Paisagem de Vestígios

Monografia apresentada ao curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário IBMEC-RJ, como requisi to para obtenção de grau de bacharel em Arquitetura e Urbanismo.

Orientadora: Profa. Ma. Karolyna KoppkeAprovado em: ___ / ___ / ___

BANCA EXAMINADORA

Prof. Ma. Karolyna Koppke (Orientadora) Centro Universitário IBMEC-RJ

Prof. Dra. Beatriz do Nascimento Chimenti Centro Universitário IBMEC-RJ

Prof. Dra. Daniella Martins da Costa Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

_________________________________________________________________

Em memória do meu vô, Hamilton

Agradecimentos

Aos meus pais, Hector e Katia, pelo incentivo sem ressalvas.

À minha namorada, arquiteta, urbanista e conselheira em todos os temas, Fernanda.

Aos meus amigos, em especial Christian que me acompanhou rio abaixo.

Aos meus colegas da arquitetura, pois não se chega a lugar nenhum sozinho.

Ao corpo docente da IBMEC, em especial às professoras Ticianne, Themis, Priscila e Beatriz cujas conversas foram fundamentais para o bom andamento deste trabalho.

À banca examinadora pela gentileza de ceder um pouco de seu tempo.

À Profa. Karol que orientou este projeto. Sua dedicação absoluta à educação inspira.

A todos os demais que contribuíram para este projeto, em especial: Denise, Fabrica Arquitetura e os moradores do Guararapes: Nielson, Babu e Lenice.

FONTE: Realizado pelo autor

“Sonhando perto do rio, consagrei minha imaginação à água, à água verde e clara, à água que enverdece os prados. Não posso sentar perto de um riacho sem cair num devaneio profundo, sem rever a minha ventura... Não é preciso que seja o riacho da nossa casa, a água da nossa casa. A água anônima sabe todos os segredos. A mesma lembrança sai de todas as fontes.”

Gaston

Gaston

Bachelard FONTE: Realizado pelo autor

Resumo

A interação entre a sociedade e rio Carioca na cidade do Rio de Janeiro deixou vestígios históricos na forma de reservatórios, casas de apoio, bicas, piscinas, valões e ruínas. Esses patrimônios, intimamente ligados à expansão do Rio de Janeiro entre os séculos XVII e XIX, encontram-se dispersos pelo atual bairro do Cosme Velho e totalmente desconectados do tecido urbano. Apesar disso, a população local e turistas continuam fazendo uso dessas instalações para lazer e contemplação, muitas vezes sem ter a dimensão da importância histórica do sítio que ocupam. Portanto, o que se vê é uma problemática dupla caracterizada pelo binômio esquecimento-desconexão.

Para tentar atenuar o primeiro, pensaremos como o teórico inglês John Ruskin pode nos ajudar na fundamentação teórica do valor e importância da estética da ruína presente em alguns desses vestígios. Já no segundo, veremos como o conjunto teórico do paisagista francês Gilles Clément, em especial o conceito de Terceira Paisagem, contribui para podermos desenvolver maneiras de melhorar ou criar conexões entre esses vestígios e o tecido urbano de que fazem parte.

Por conseguinte, trata-se de um projeto de conclusão de curso que visa intervir nessas preexistências para gerar espaços públicos que valorizem a memória vinculada a esses vestígios da interação entre o rio e a sociedade, colocando-as em evidência no meio urbano, permitindo novas formas de trânsito por elas e desenvolvendo usos para esses espaços a partir da observação das dinâmicas que já acontecem ali.

Palavras-chave: patrimônio cultural, intervenção urbana, intervenção paisagística.

FONTE: Realizado pelo autor

Abstract

The relationship between society and the Carioca River in the city of Rio de Janeiro left behind historical vestiges in the form of reservoirs, auxiliary facilities, public faucets, pools, ditches, and ruins. These heritages, closely connected with the expansion of Rio de Janeiro between the 18th and 19th centuries, find themselves dispersed along the Cosme Velho district and totally disjointed from the urban tissue. Nevertheless, the local community and visitants continue to make use of these installations for leisure and contemplation. Therefore, what can be perceived is a two-sided problem that can be de fined by the binomial oblivion-disconnection.

To try to attenuate the first, we will consider how the English theoretician John Ruskin could help us in the theoretical elaboration of the value and importance of a ruin aesthetic that is found in some of these vestiges. In the second, we will see how the theoretical ensemble of the French landscape ar chitect Gilles Clément, in particular the concept of Third Landscape, contribute to the development of measures that could improve or create connections between these vestiges and the urban tissue that surrounds them.

Thereafter, this is an undergraduate thesis that aims to intervene in these pre-existences to produce public spaces that value the memory linked to the vestiges of the interaction between river and society, in a way that highlights these vestiges, allows new manners of transit amid them and develops uses for these spaces following the observation of the dynamics the already transpire in them.

Keywords: cultural heritage, urban intevention, landscape intervention.

FONTE: Realizado pelo autor

Lista de Figuras

FIGURA 1: Jovens brincam na Piscininha do Silvestre. 24

FIGURA 2: Reservatório do Carioca e a mata ao fundo.. 26

FIGURA 3: rio Carioca na comunidade do Guararapes. 27

FIGURA 4: Banheira do Imperador. 28

FIGURA 5: Bica da Rainha. 29

FIGURA 6: Banheira do Imperador em 1987. 32

FIGURA 7: Banheira do Imperador hoje. 32

FIGURA 8: Arco em pedra da banheira. 32

FIGURA 9: Ruína da Casa Carioca. 32

FIGURA 10: Reservatório do Carioca antes do restauro em 2006. 35

FIGURA 11: Reservatório restaurado em 2019. 35

FIGURA 12: Reservatório atualmente. 35

FIGURA 13: Casa do Cloro em 2006. 35

FIGURA 14: Casa do Cloro após o restauro. 35

FIGURA 15: A Casa do Cloro atualmente. 35

FIGURA 16: Jardim na frente do reservatório, foto atual. 36

FIGURA 17: Casa do Encarregado, foto atual. 36

FIGURA 18: Casa do Encarregado, foto atual. 36

FIGURA 19: Jardim do reservatório, 2019. 36

FIGURA 20: Jardim do reservatório, 2019. 36

FIGURA 21: Cisternas do reservatório, 2019. 36

FIGURA 22: O reservatório em 1994. 37

FIGURA 23: O reservatório retornando ao estado anterior, foto atual. 37

FIGURA 24: Rio Carioca descendo pelo leito de pedra, foto atual. 38 FIGURA 25: Rio Carioca descendo pelo leito de pedra, 2006. 38

FIGURA 26: A primeira entrada do Carioca em galeria subterrânea. 39

FIGURA 27: Arco de pedra da Piscininha. 40

FIGURA 28: Acesso à escadaria pela rua Almirante Alexandrino. 40 FIGURA 29: Piscininha do Silvestre. 41

FIGURA 30: Piscininha do Silvestre vista de cima. 42

FIGURA 31: Jovem visitante se projeta no parapeito. 42

FIGURA 32: Trabalhadores concertam o corrimão. 42

FIGURA 33: Jovem visitante se projeta no parapeito. 43

FIGURA 34: Rio Carioca continua sua descida depois de passar na Piscininha do Silvestre. 44

FIGURA 35: Descida do rio Carioca, trabalhadores removem árvores que caíram em seu curso. FONTE: acervo de Lenice Paim. 44

FIGURA 36: Descida do rio Carioca e ribanceira com as primeiras residências. 44

FIGURA 37: Rio Carioca se Aproxima do Guararapes. 44

FIGURA 38: Rio Carioca se Aproxima do Guararapes. 44

FIGURA 39: O rio se aproxima de Guararapes. 44

FIGURA 40: O rio se aproxima de Guararapes II. 45

FIGURA 41: Rio Carioca logo após ter passado pela Piscininha. 45

FIGURA 42: o rio e Guararapes. 46

FIGURA 43: o rio e Guararapes II. 46

FIGURA 44: Baldio 1. 46

FIGURA 45: Baldio 1. 46

FIGURA 46: Baldio 2. 46

FIGURA 47: Baldio 3. 46

FIGURA 48: Baldio 4. 46

FIGURA 49: Baldio 5. 46

FIGURA 50: Croqui sobre corredor ecológico de autoria de Gilles Clément. 47

FIGURA 51: A casa Geyer e seu jardim. 48

FIGURA 52: Desvio do Carioca no Instituto Casa Roberto Marinho; paisagismo do Burle Marx. 48

FIGURA 53: Desvio do Carioca no Instituto Casa Roberto Marinho; paisagismo do Burle Marx. 48

FIGURA 54: Instituto Casa Roberto Marinho. 49

FIGURA 55: Instituto Casa Roberto Marinho. 49

FIGURA 56: O rio Carioca canalizado. 49

FIGURA 57: O rio Carioca canalizado. 49

FIGURA 58: O rio Carioca canalizado II. 49

FIGURA 59: Anfitriões do Cosme Velho. 50

FIGURA 60: Praça com guarda-corpo de pedra. 50

FIGURA 61: Largo do Boticário. 51

FIGURA 62: Canal no Largo do Boticário. 51

FIGURA 63: Árvore se agarra na lateral do canal. 51

FIGURA 64: Os dois canais, o ponto final ao fundo e a rua Cosme Velho. 52

FIGURA 65: O canal visto de perto. 52

FIGURA 66: A ladeira do Cerro Corá. 52

FIGURA 67: O Reservatório do Morro do Inglês e ladeira do Ascurra. 52

FIGURA 68: Bica da Rainha atrás de grade cerrada com cadeado. 53 FIGURA 69: Bica da Rainha e sua relação com a rua Cosme Velho. 54

FIGURA 70: O Centro de Tratamento (CTR) do Flamengo. 55

FIGURA 71: O canal após ter passado pelo CTR. 55

FIGURA 72: Deck de madeira que esconde o rio Carioca. 55

FIGURA 73: Deck de madeira com a foz do rio ao fundo. 55

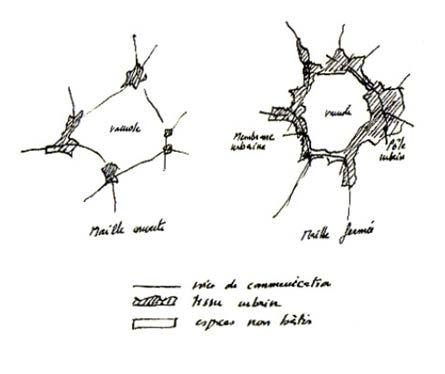

FIGURA 74: Croqui de autoria do Clément, tecido urbano x espaços não habitados.. 59

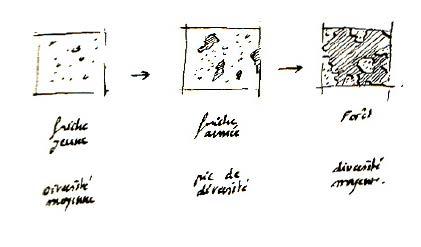

FIGURA 75: Croqui da evolução no tempo de um delaissés. 59

FIGURA 76: Red House de William Morris. 60

FIGURA 77: Jardim “La Vallée” de Gilles Clément. 61 FIGURA 78: Caixa Mãe d’Água. 66

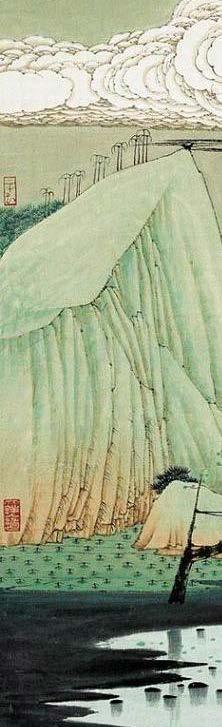

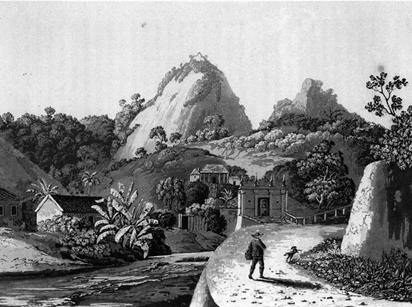

FIGURA 79: Les Blanchisseuses à la Rivière de Jean-Baptiste Debret; rio Carioca. 67

FIGURA 80: Laranjeiros de Maria Graham (1821 - 1823). 68

FIGURA 81: Bica da Rainha de Pieter Bertichen (1837 - 1856). 68

FIGURA 82: Bica da Rainha atualmente. 68

FIGURA 83: Foto da rua Conde de Baependi sem data de Augusto Malta. 69

FIGURA 84: A Carioca de Pedro Américo. 69

FIGURA 85: rua Conde de Baependi sendo canalizada, foto de 04/09/1905, Augusto Malta. 71

FIGURA 86: rua Conde de Baependi, foto de 25/07/1906, Augusto Malta. 71

FIGURA 87: rua Conde de Baependi, mesmo ângulo da anterior. 71

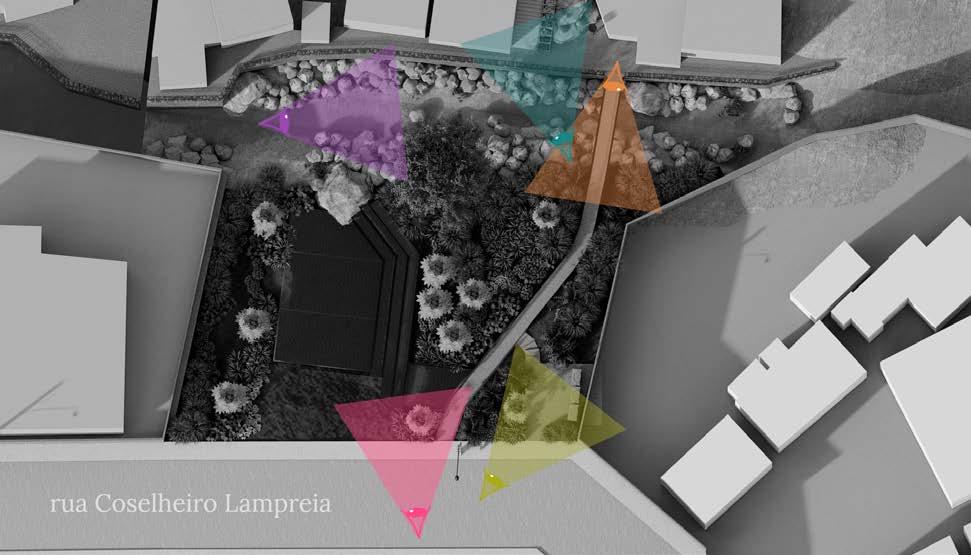

FIGURA 88: rua Conselheiro Lampreia. 72

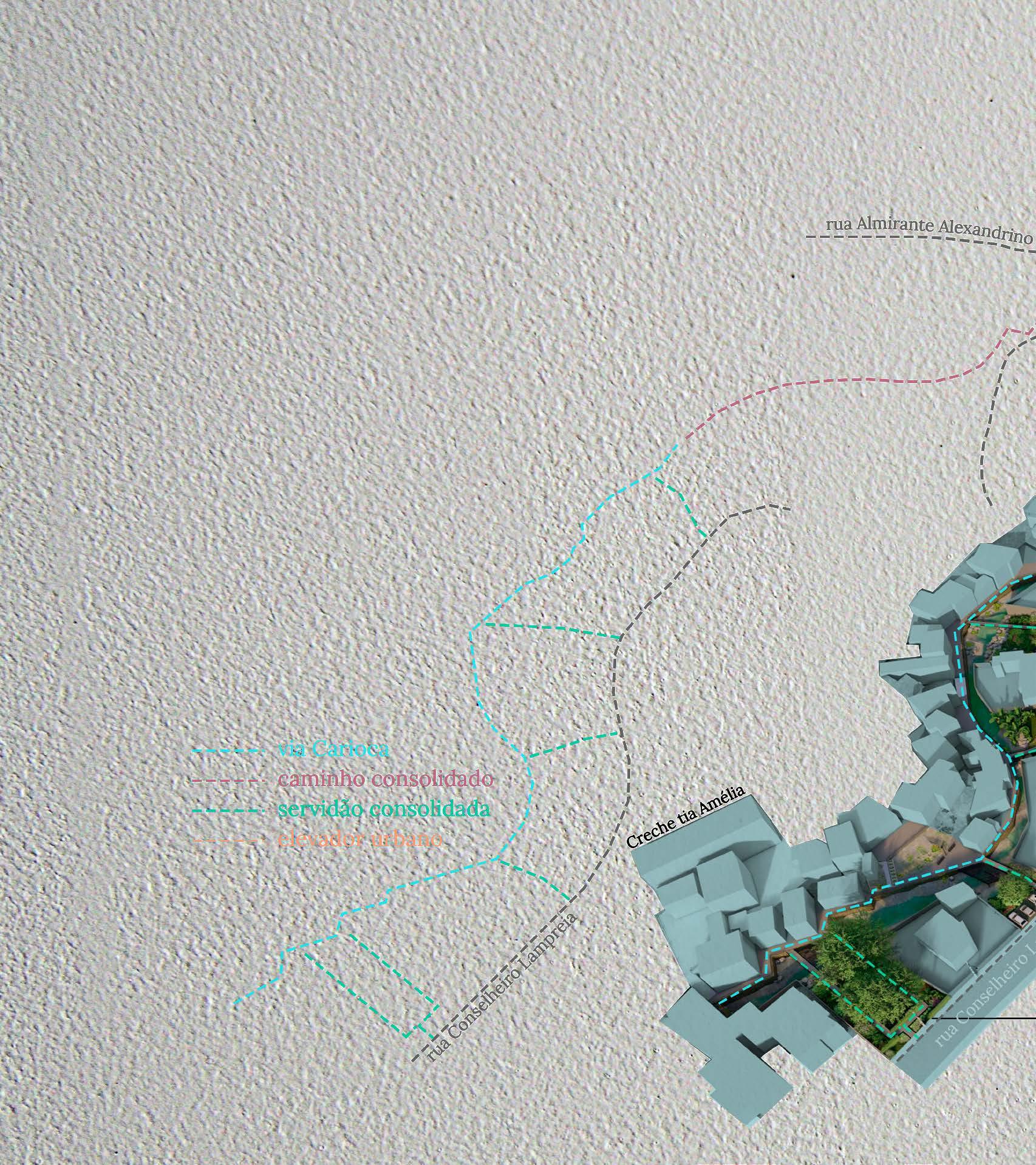

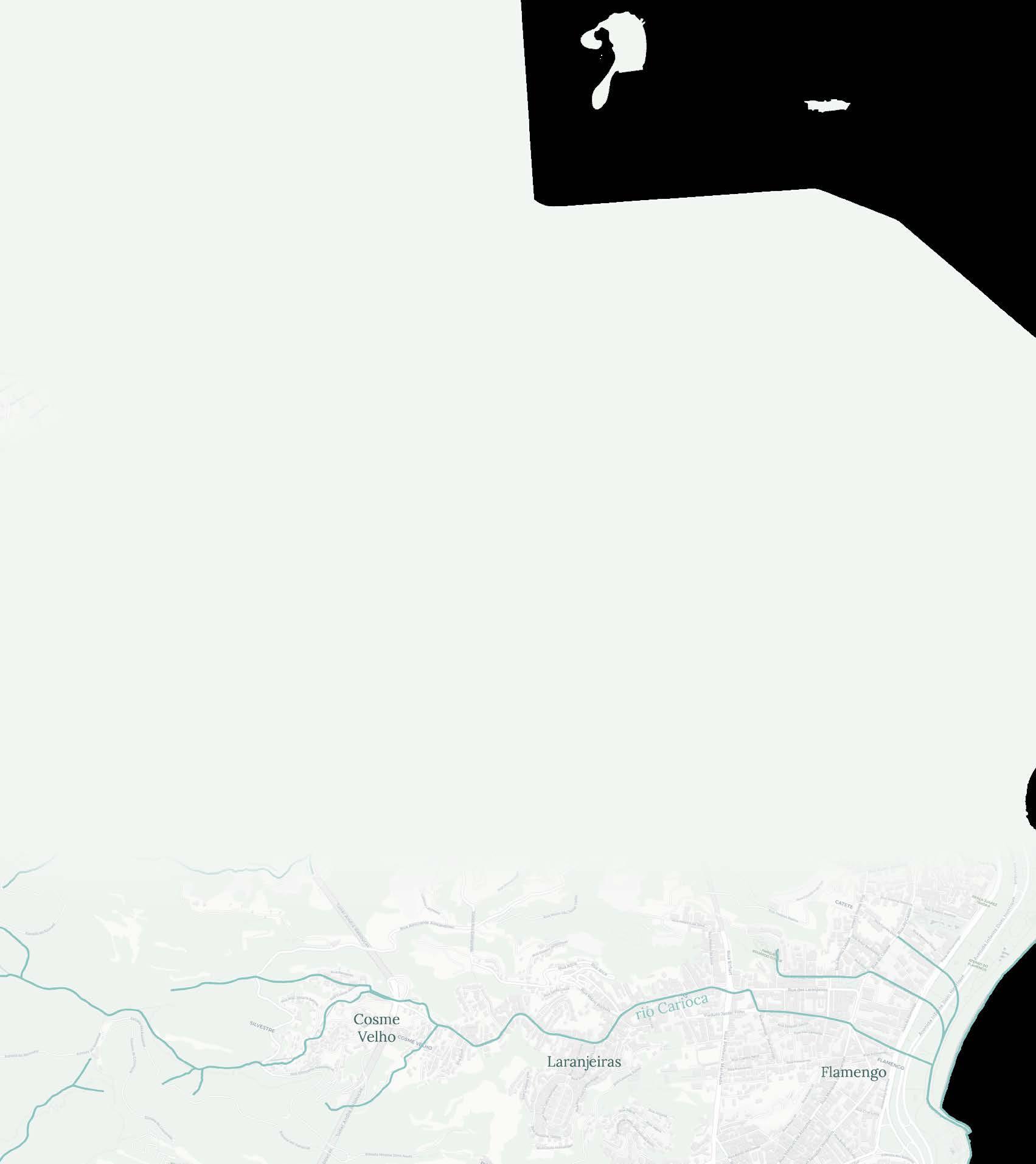

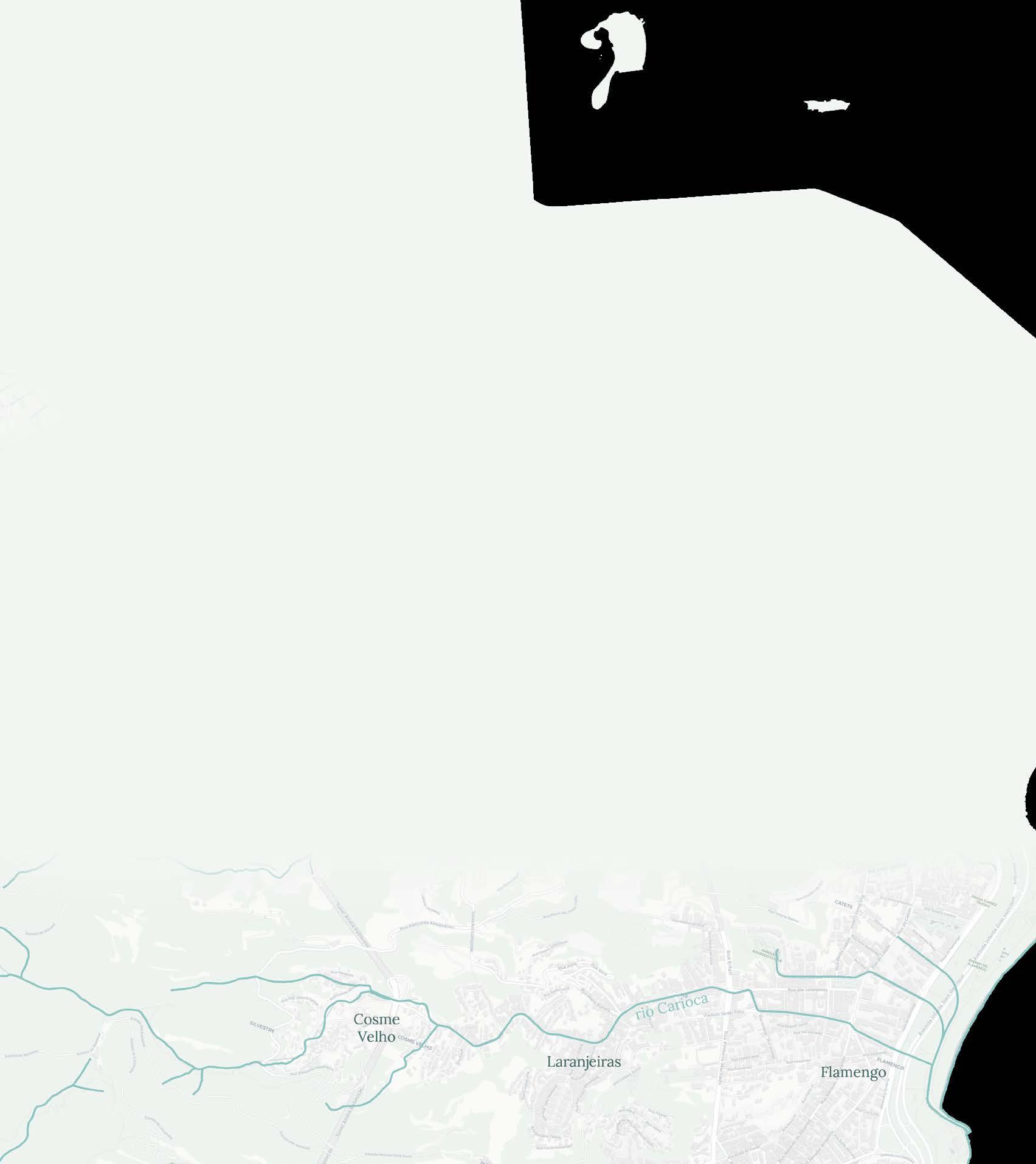

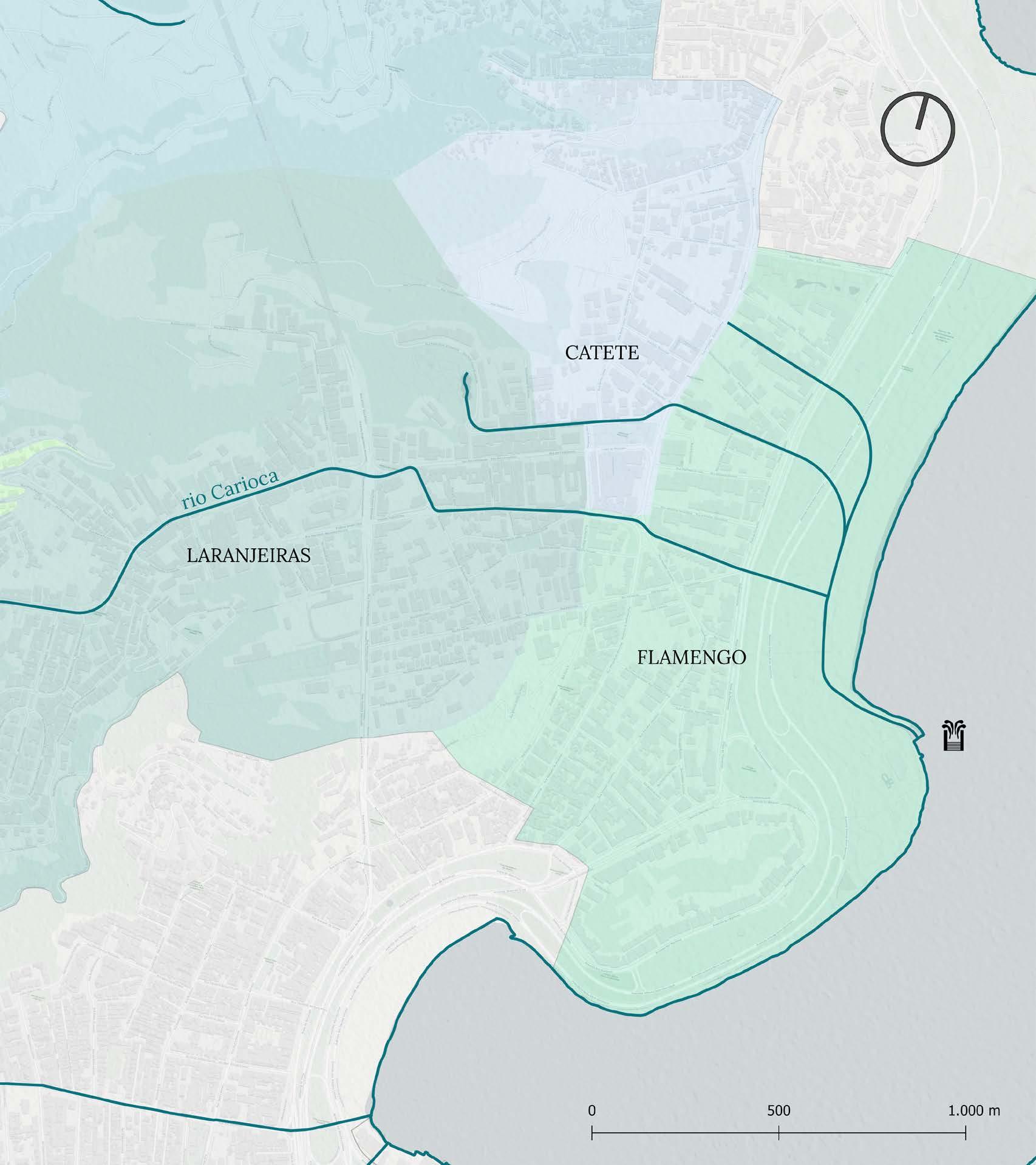

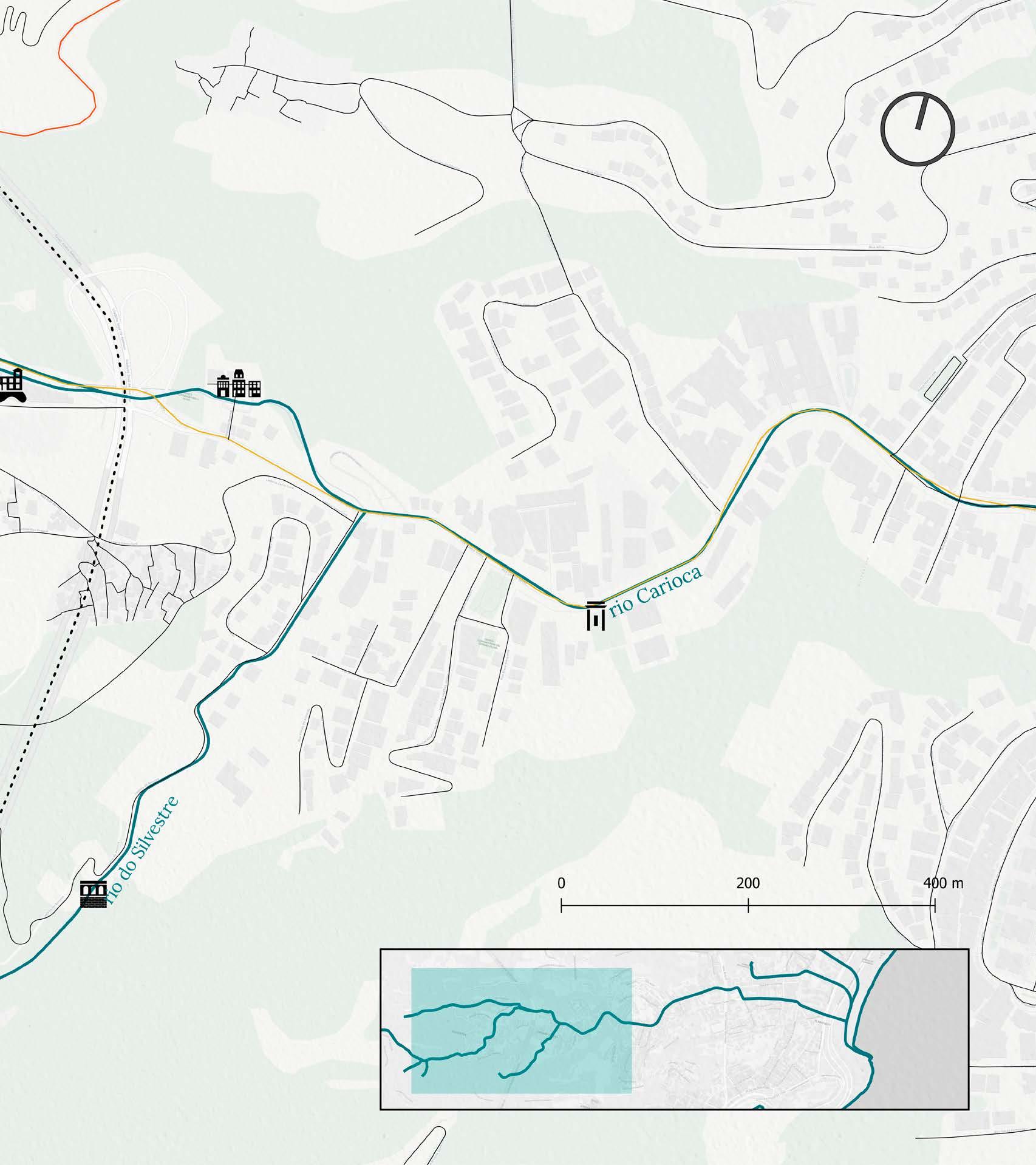

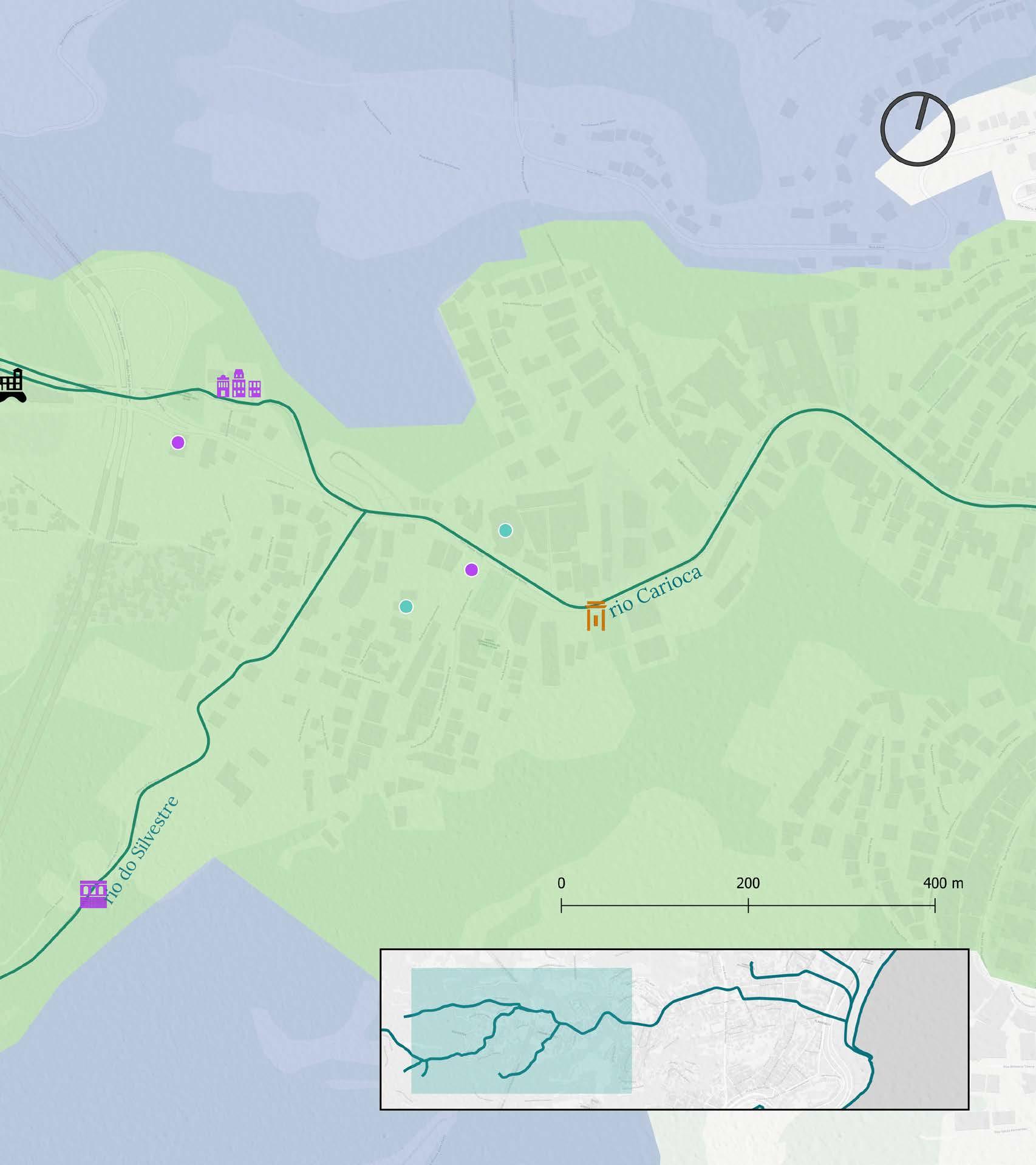

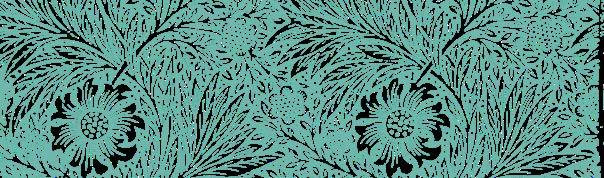

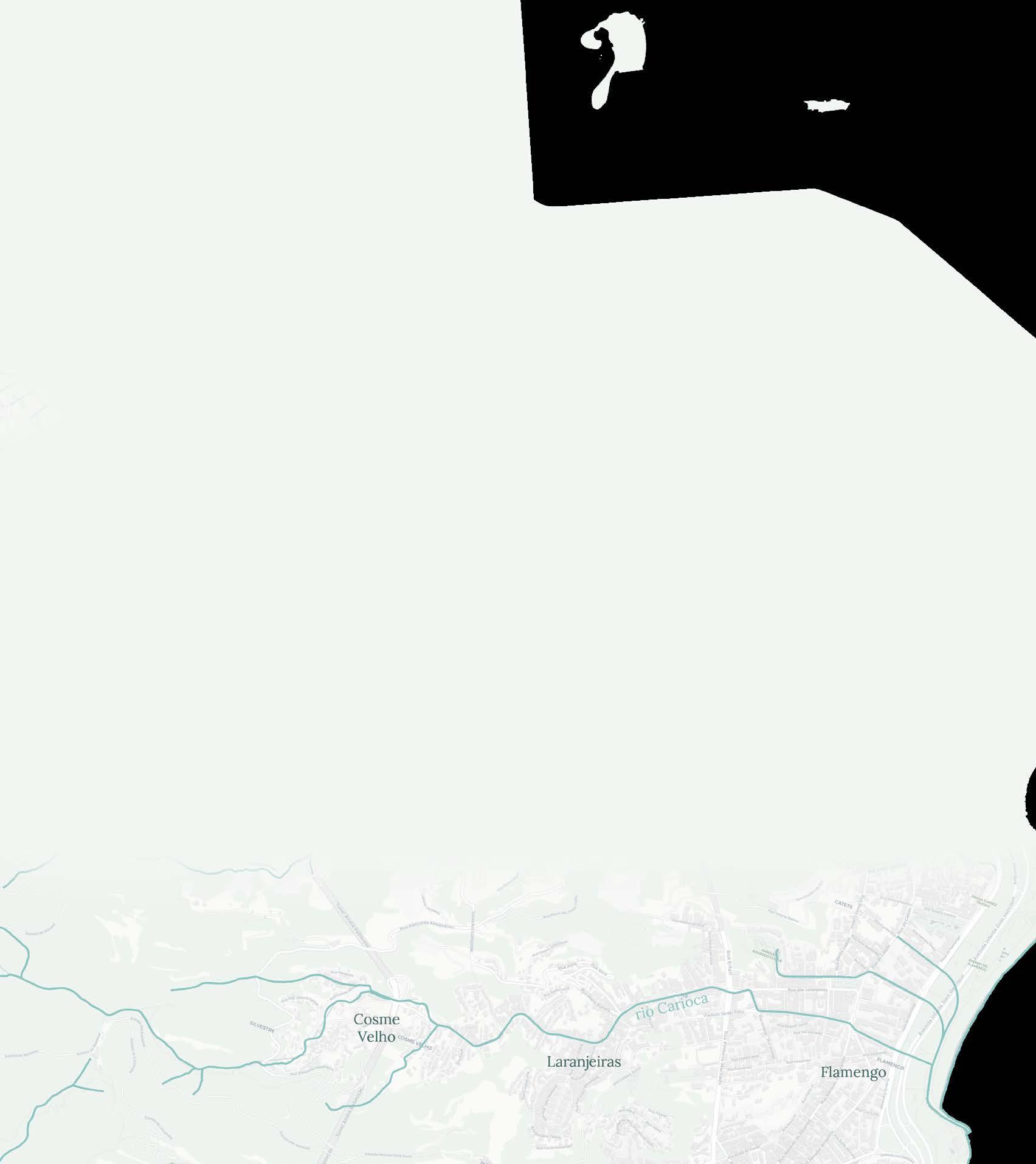

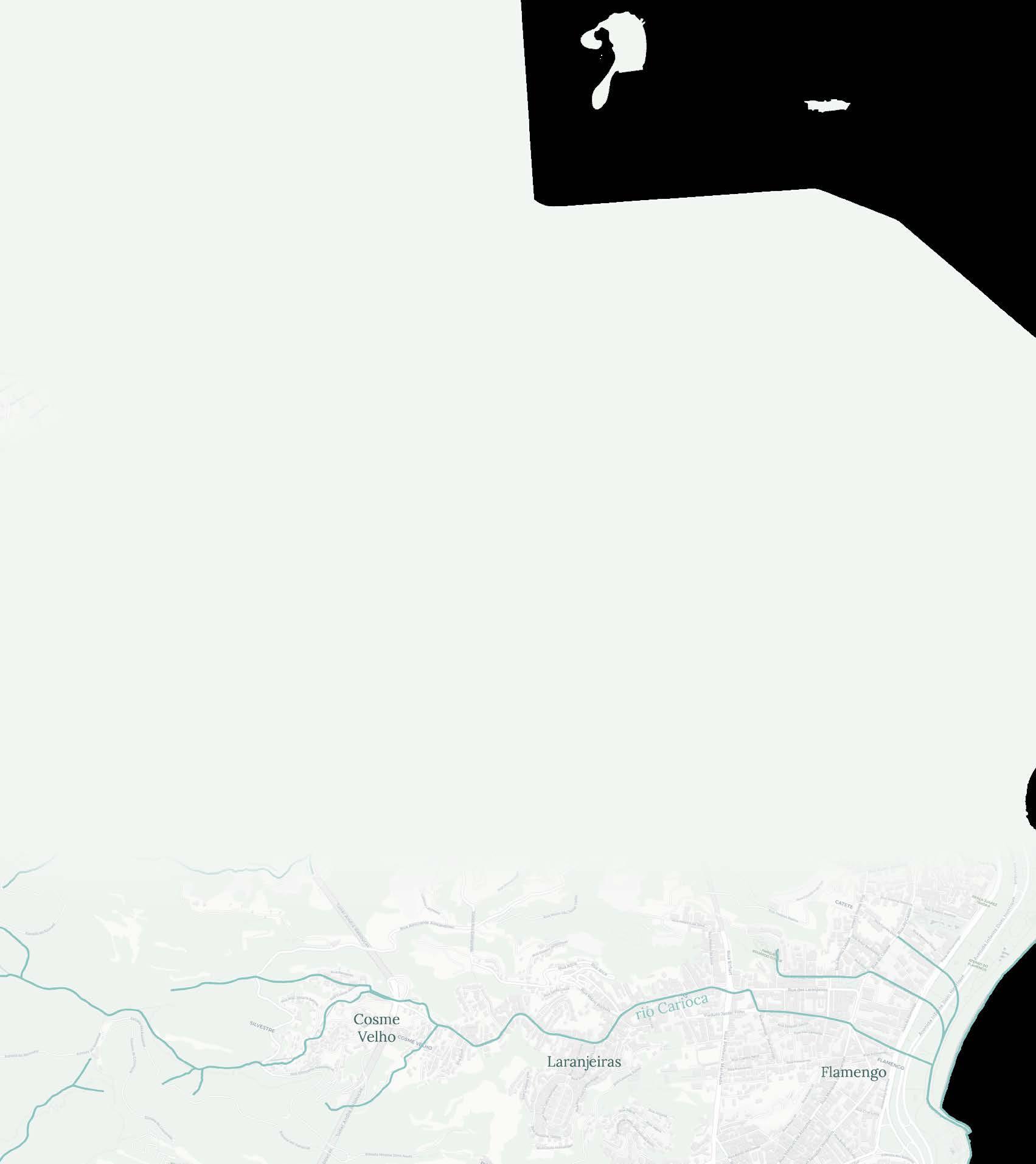

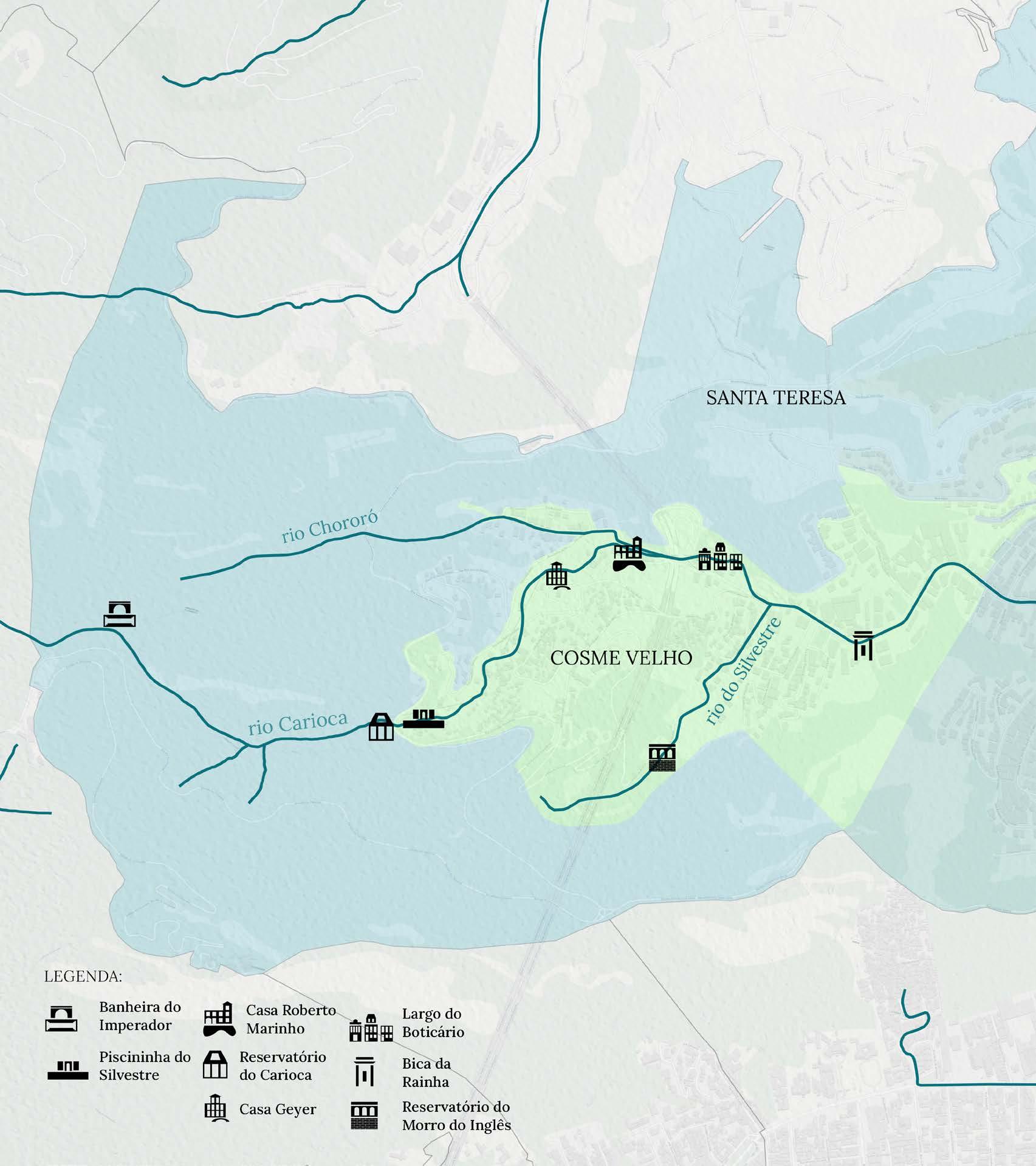

FIGURA 89: Mapa de localização do projeto. 73

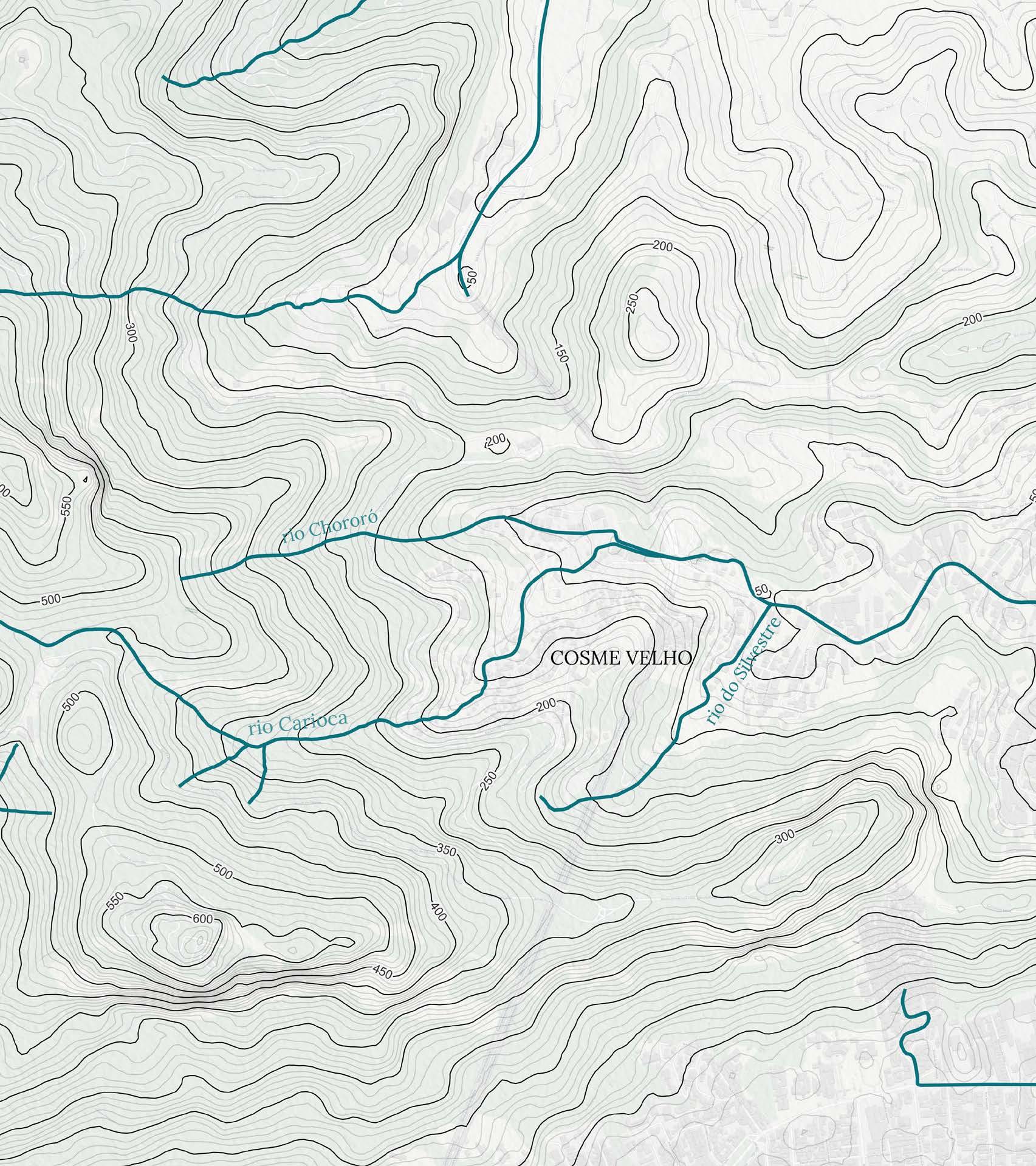

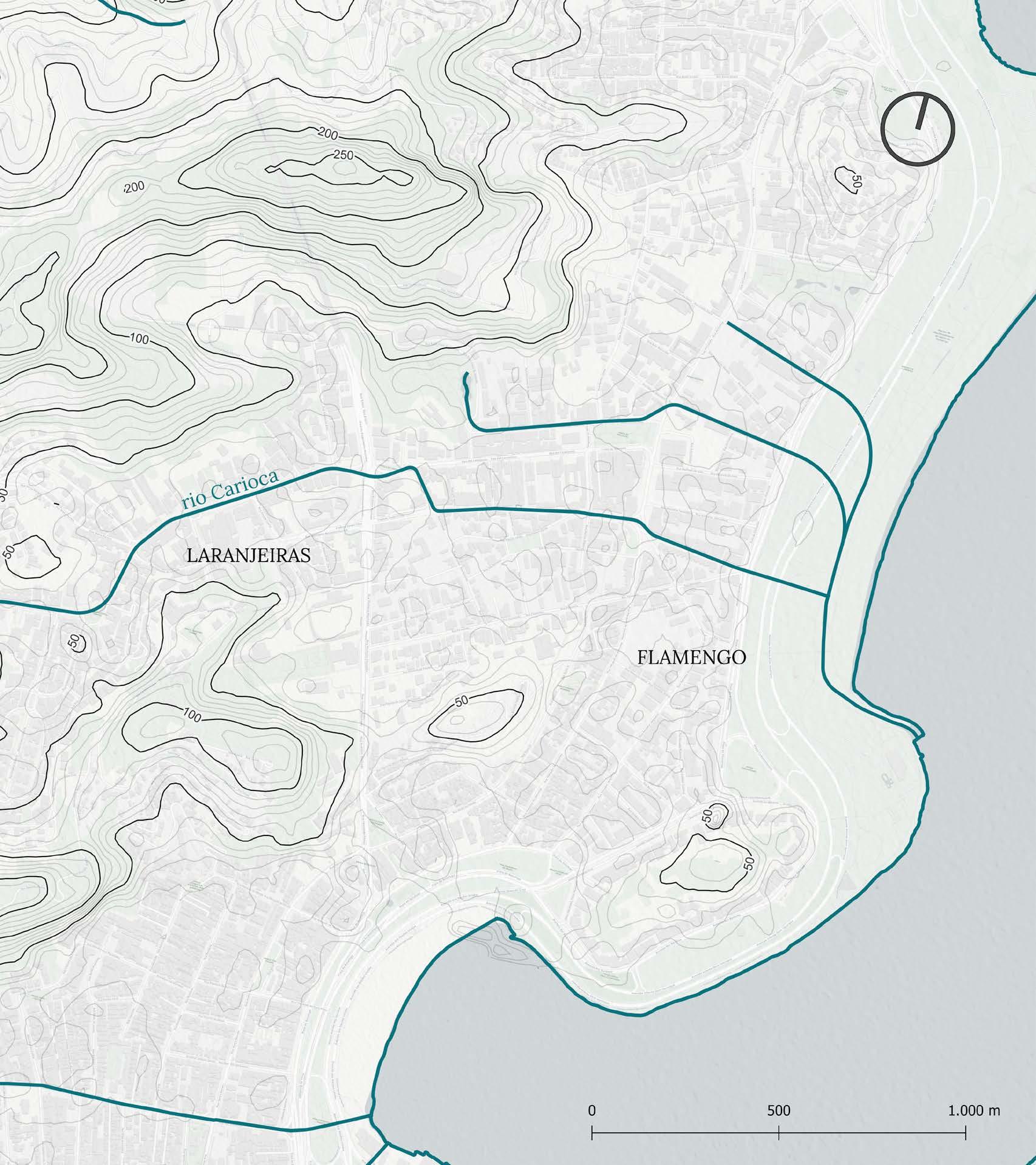

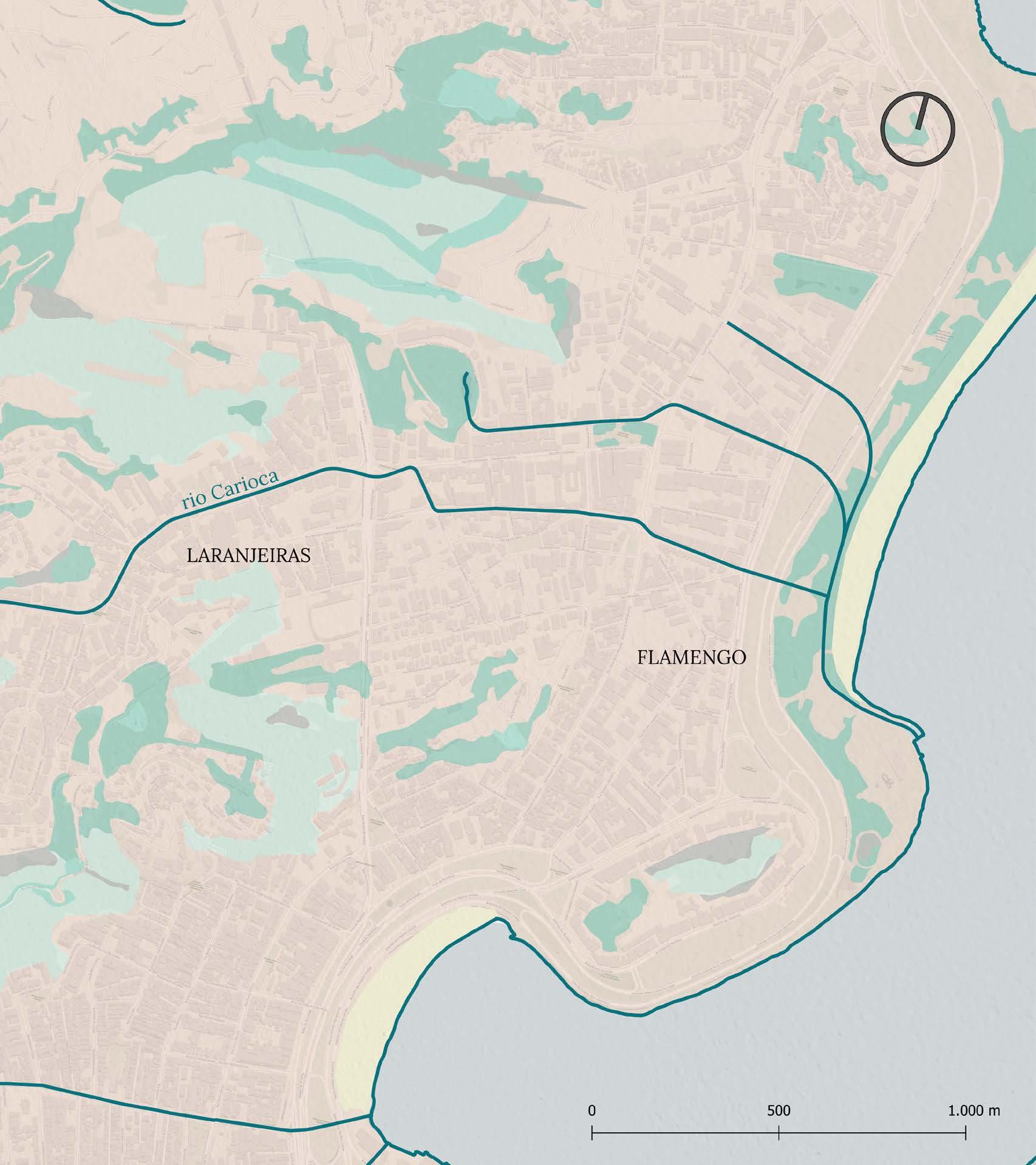

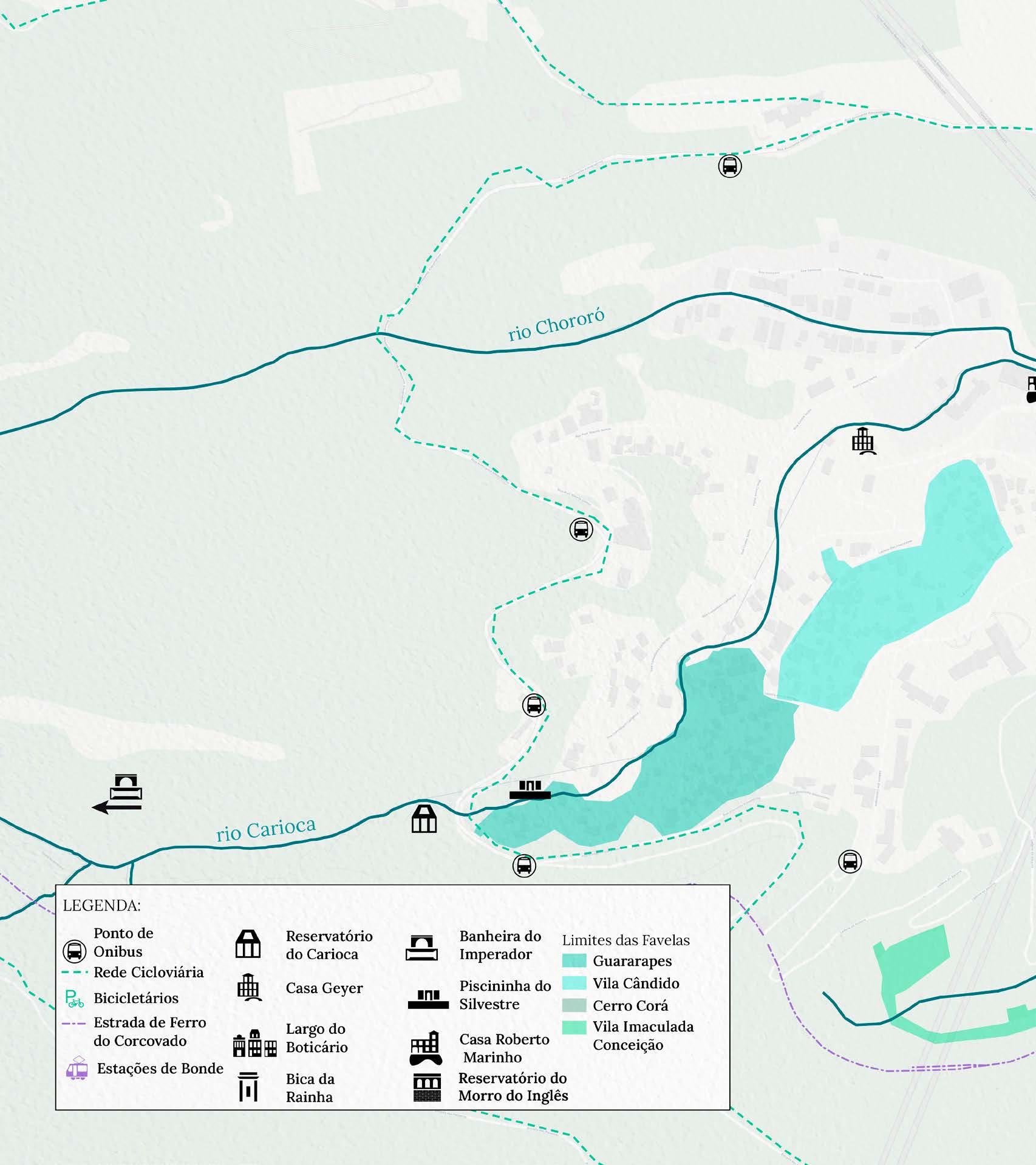

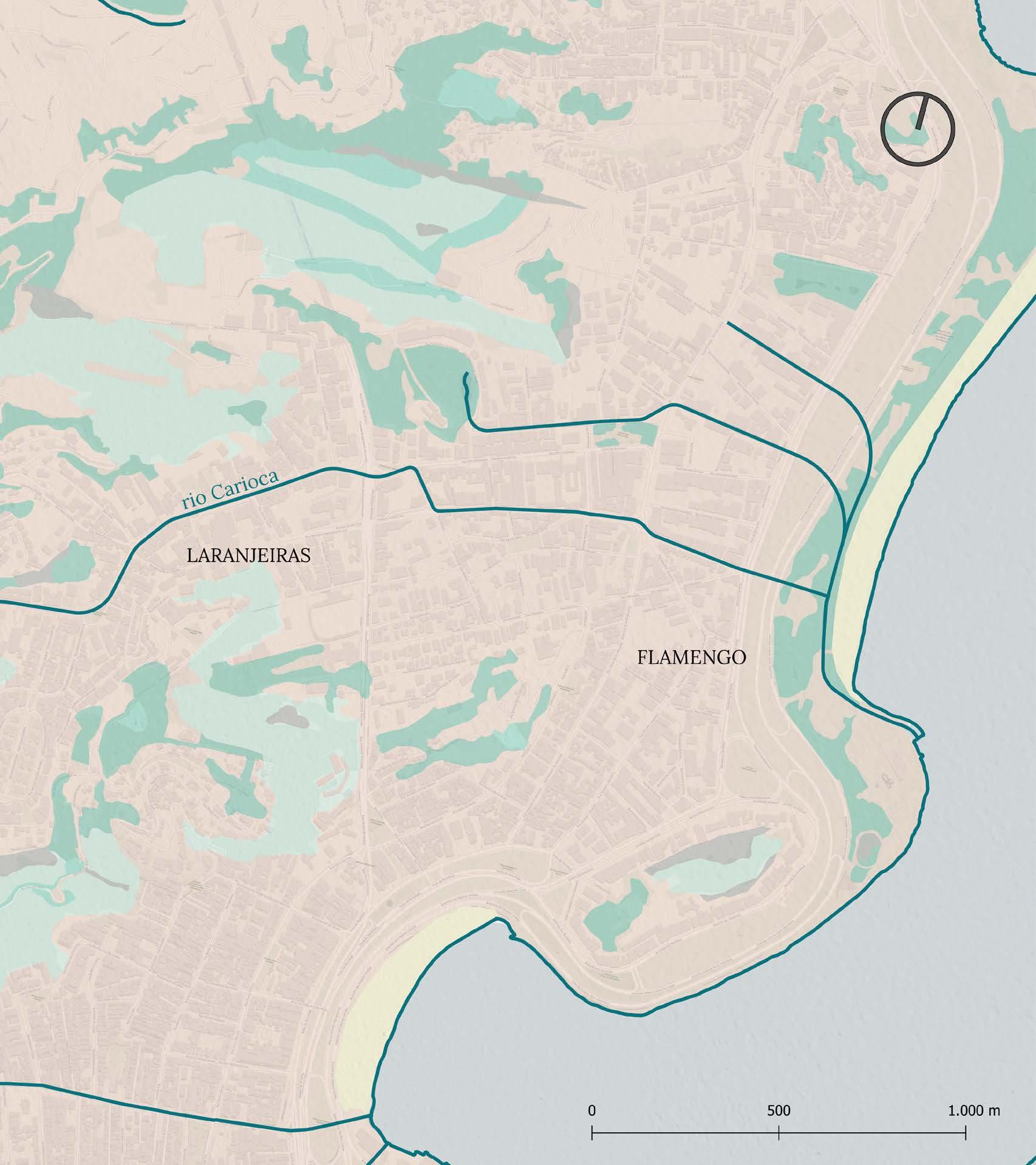

FIGURA 90: Mapa dos bairros, rio Carioca e seus afluentes. 74

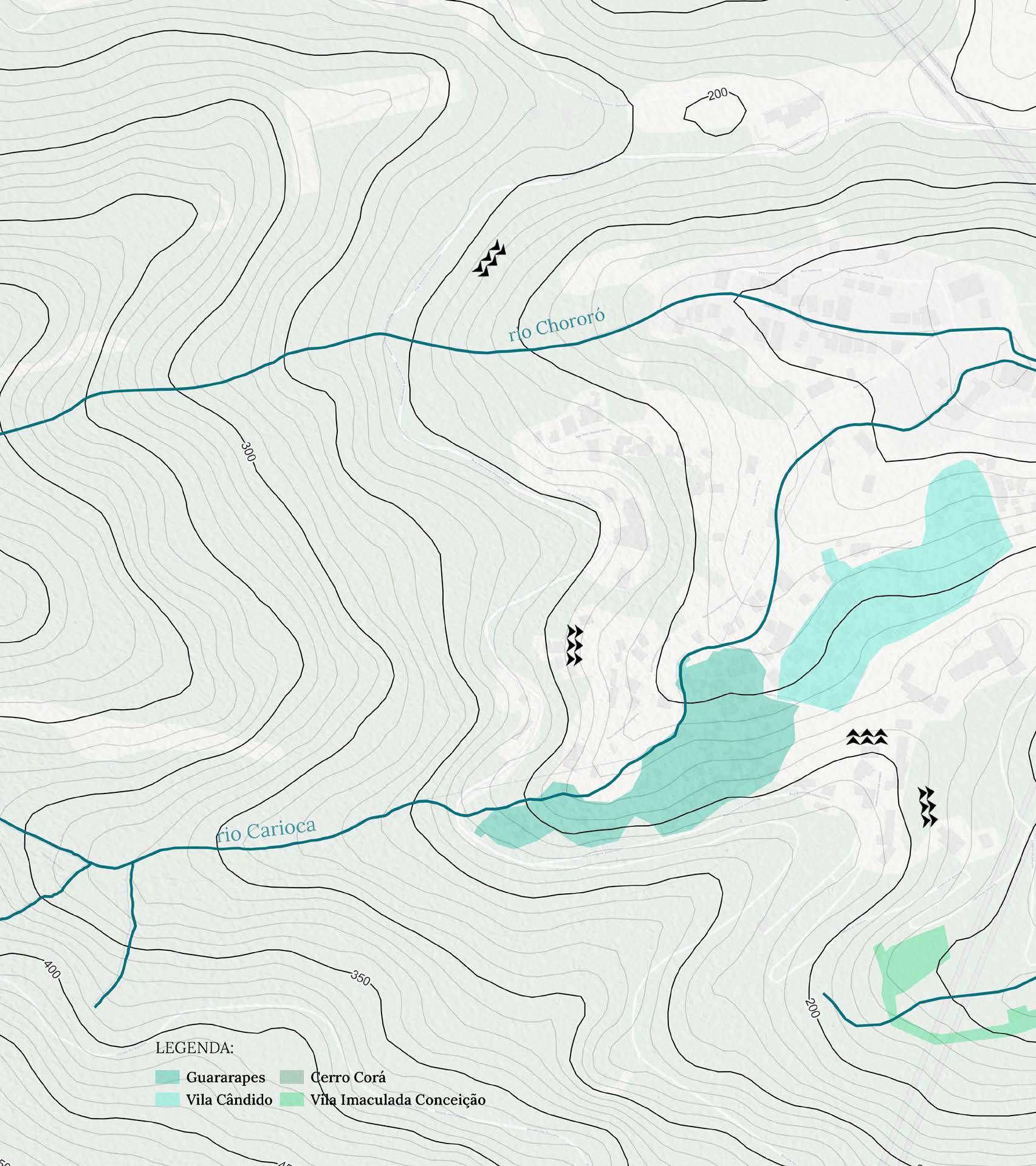

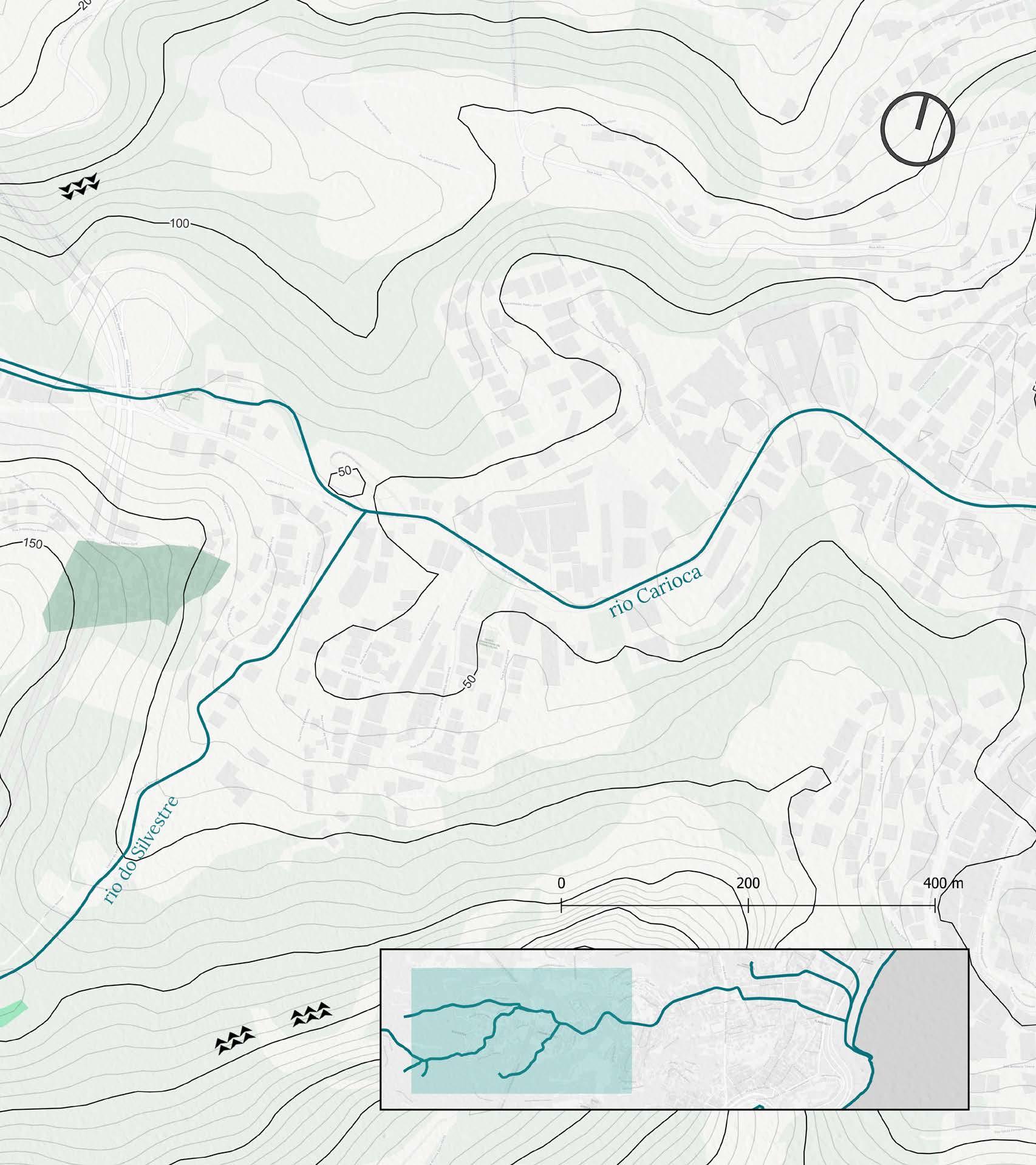

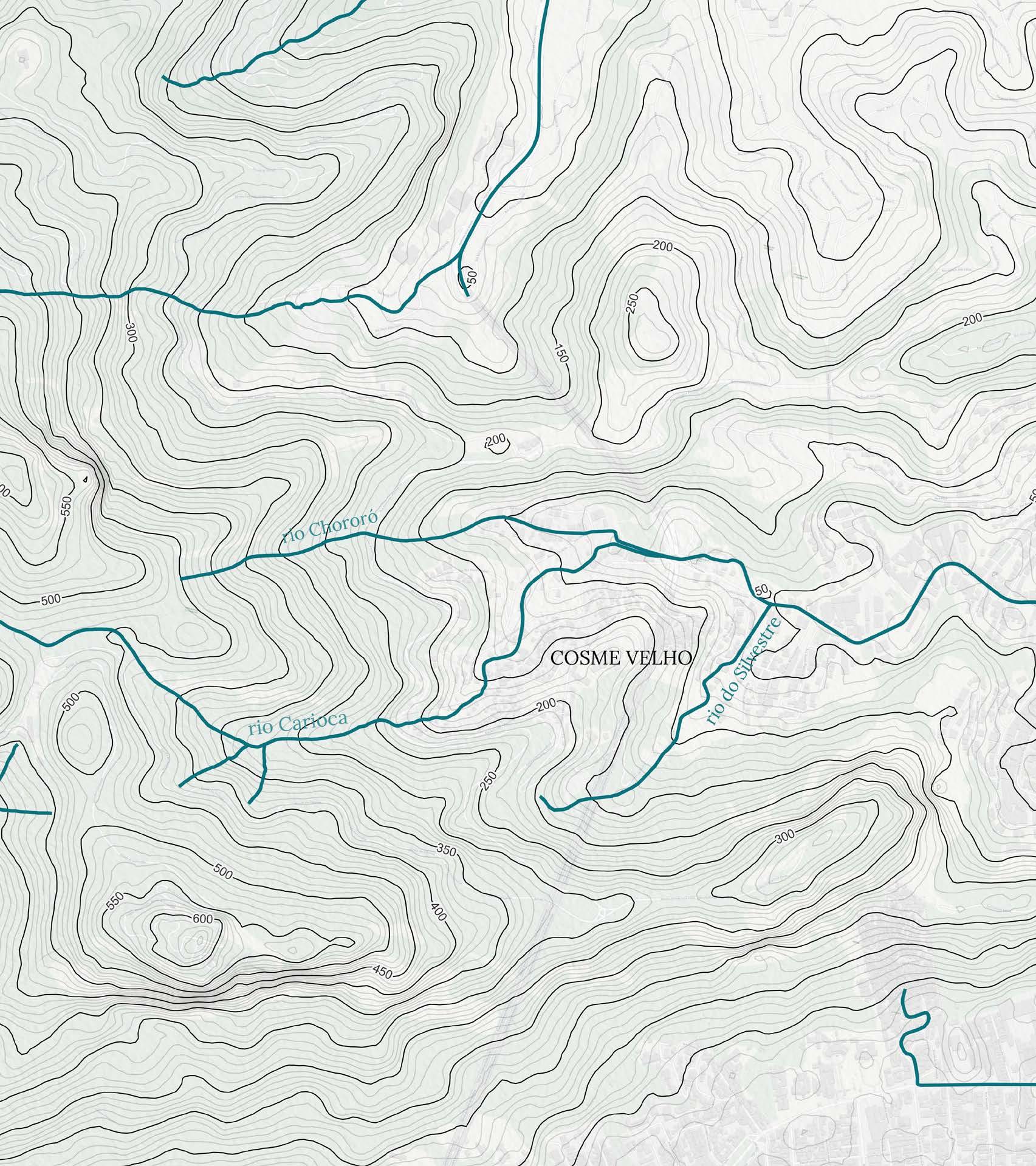

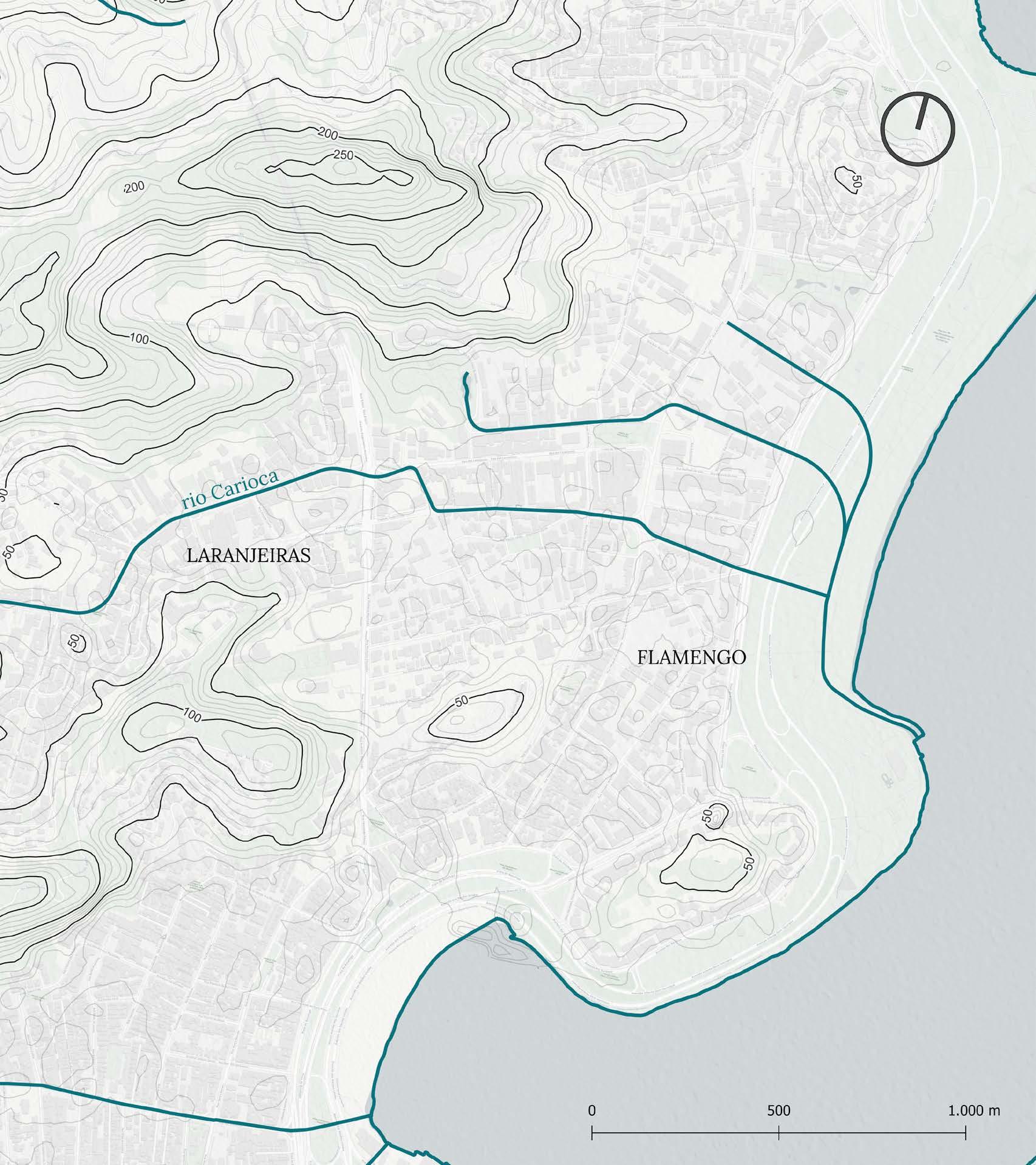

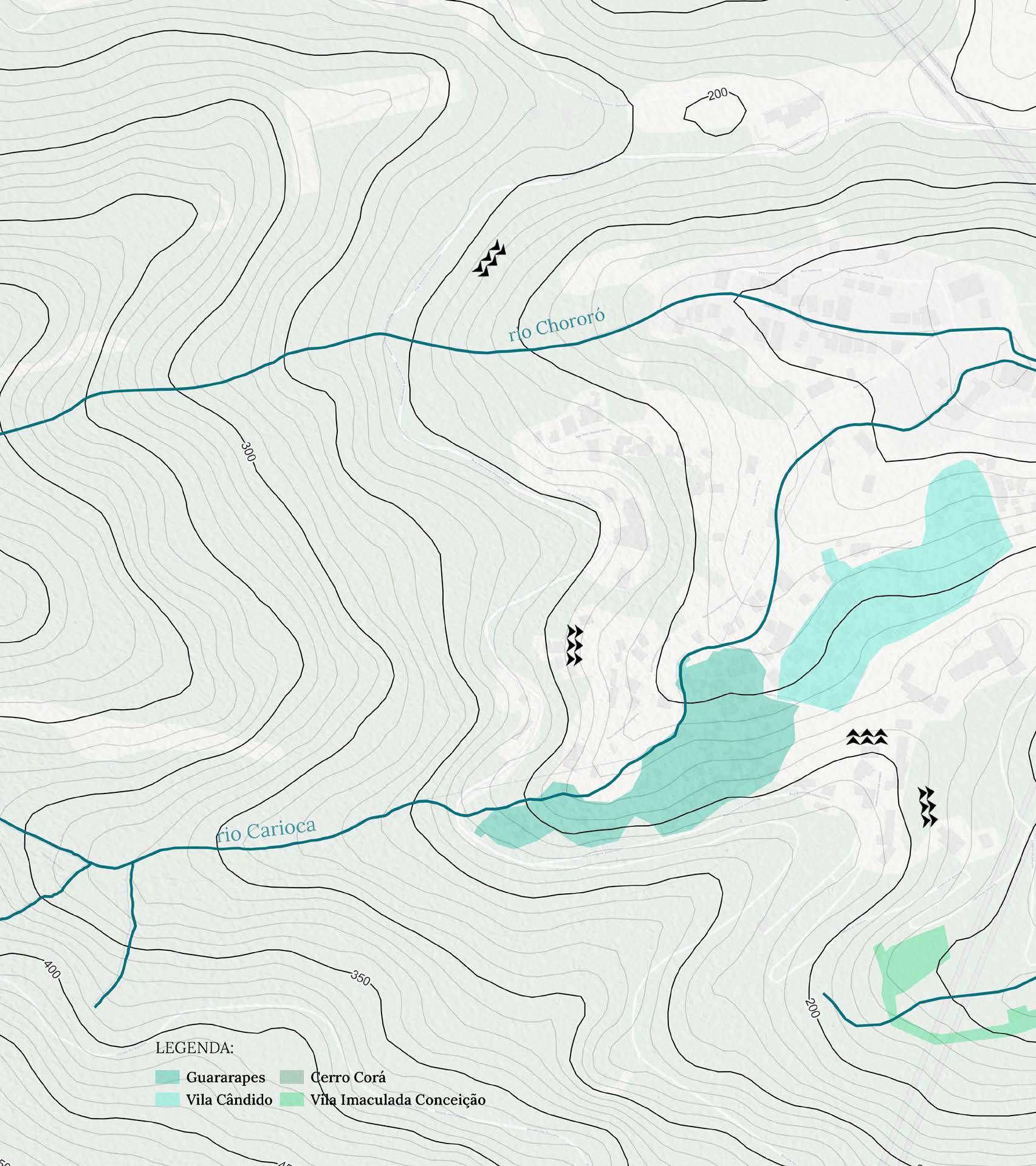

FIGURA 91: Mapa de hidrografia e relevo. 76

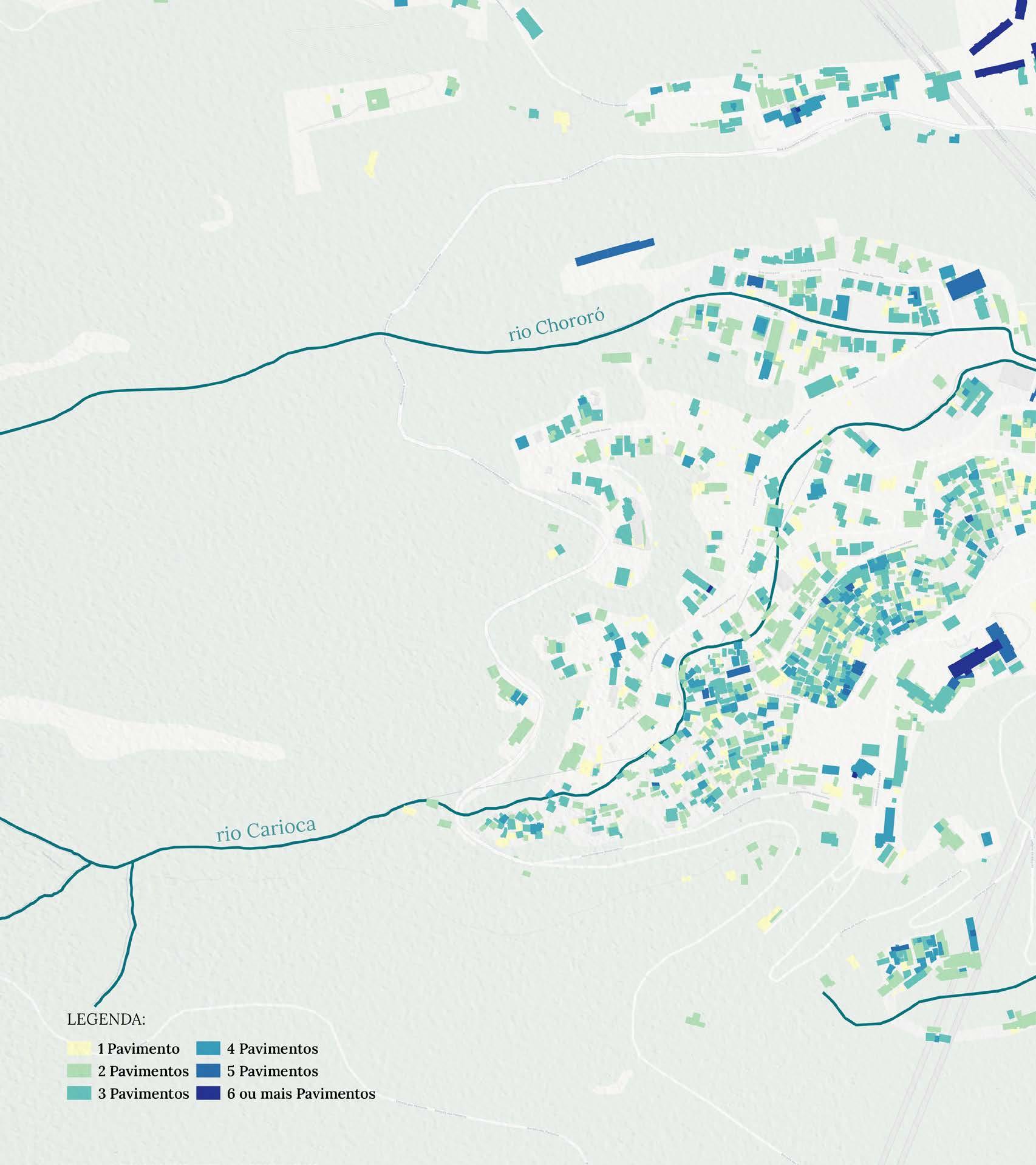

FIGURA 92: Mapa de tipo de cobertura no tecido urbano. 78 FIGURA 93: Corte esquemático com rio Carioca. 80

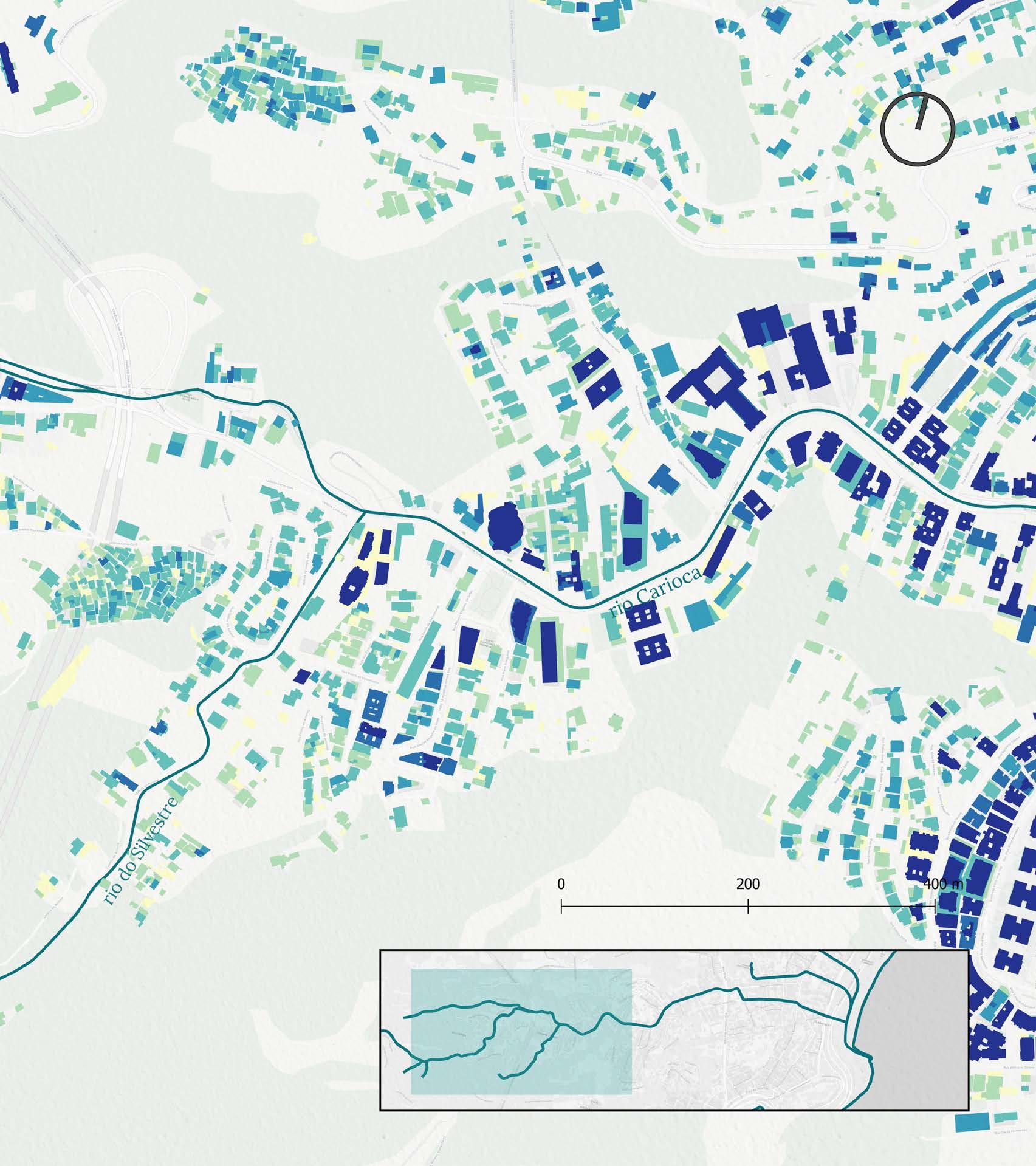

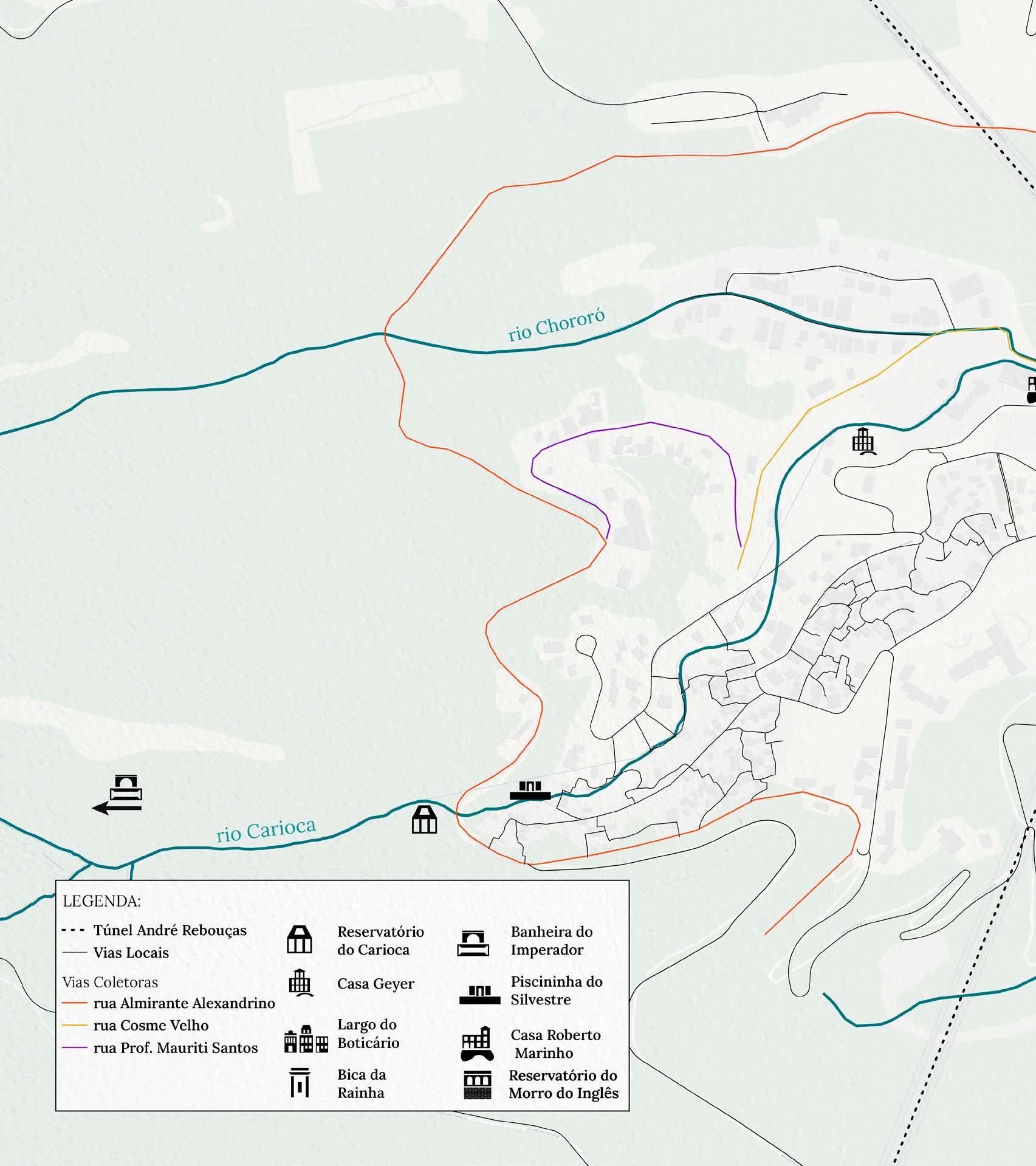

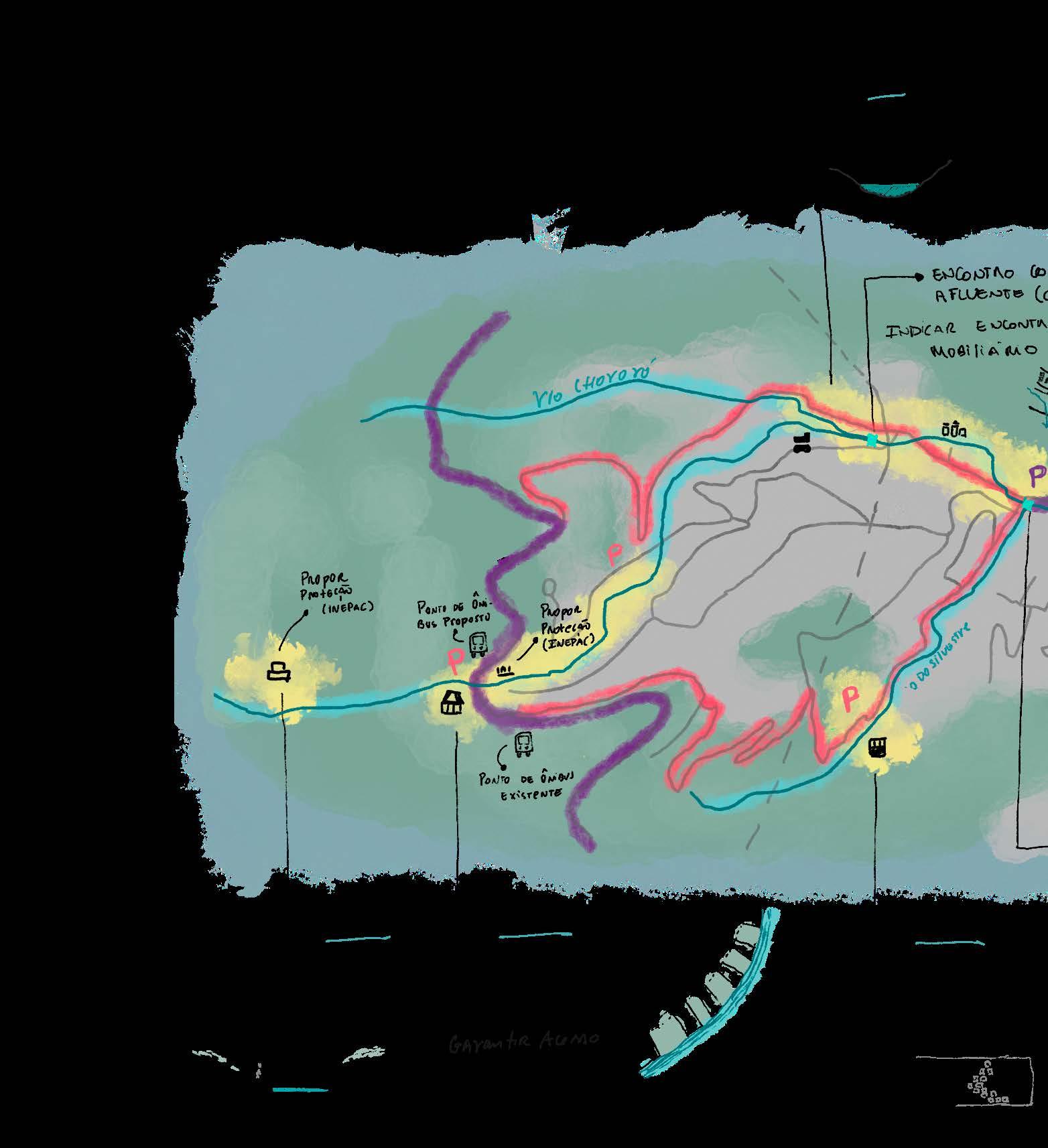

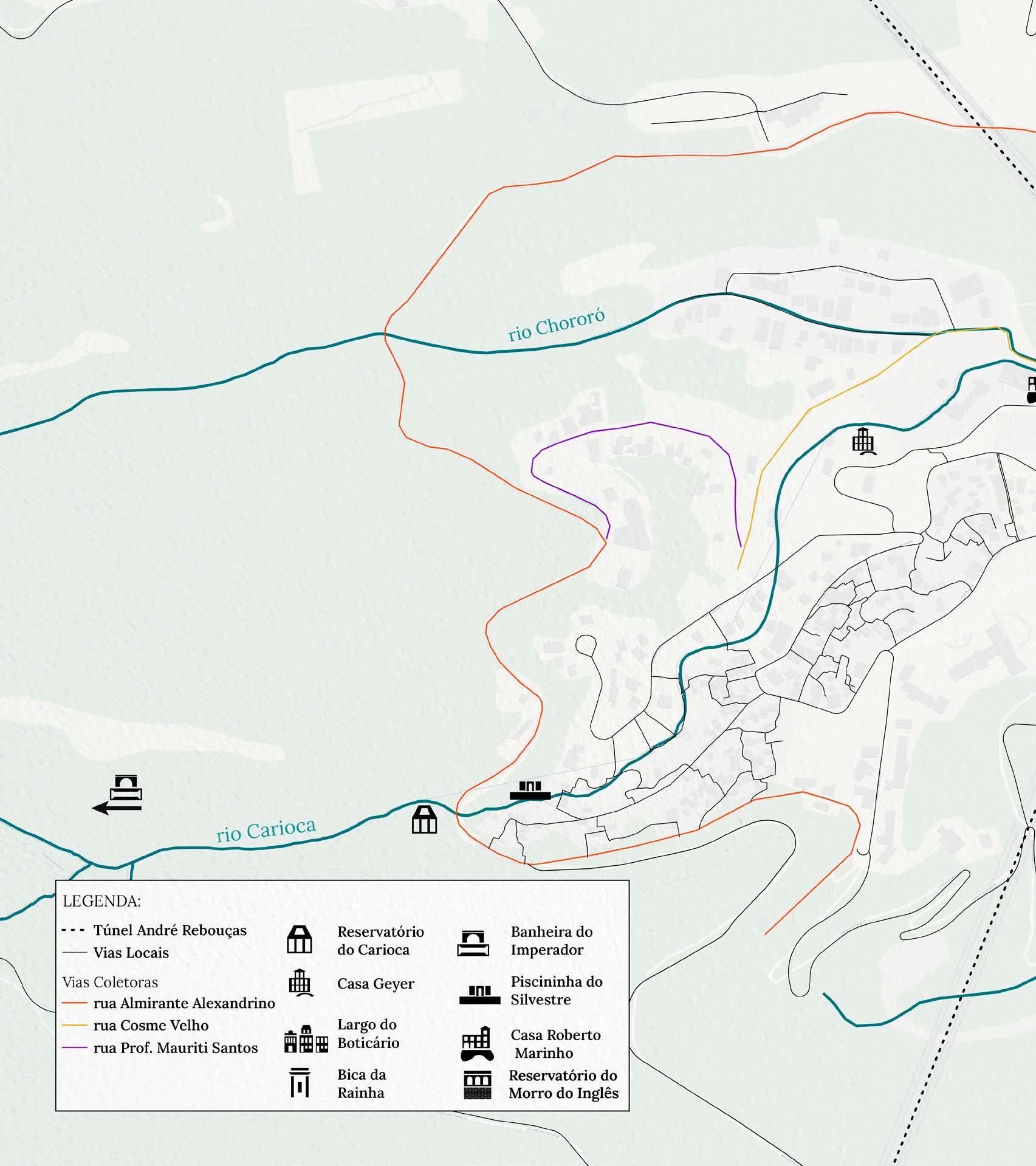

FIGURA 94: Mapa de mobilidade em torno do rio Carioca. 82

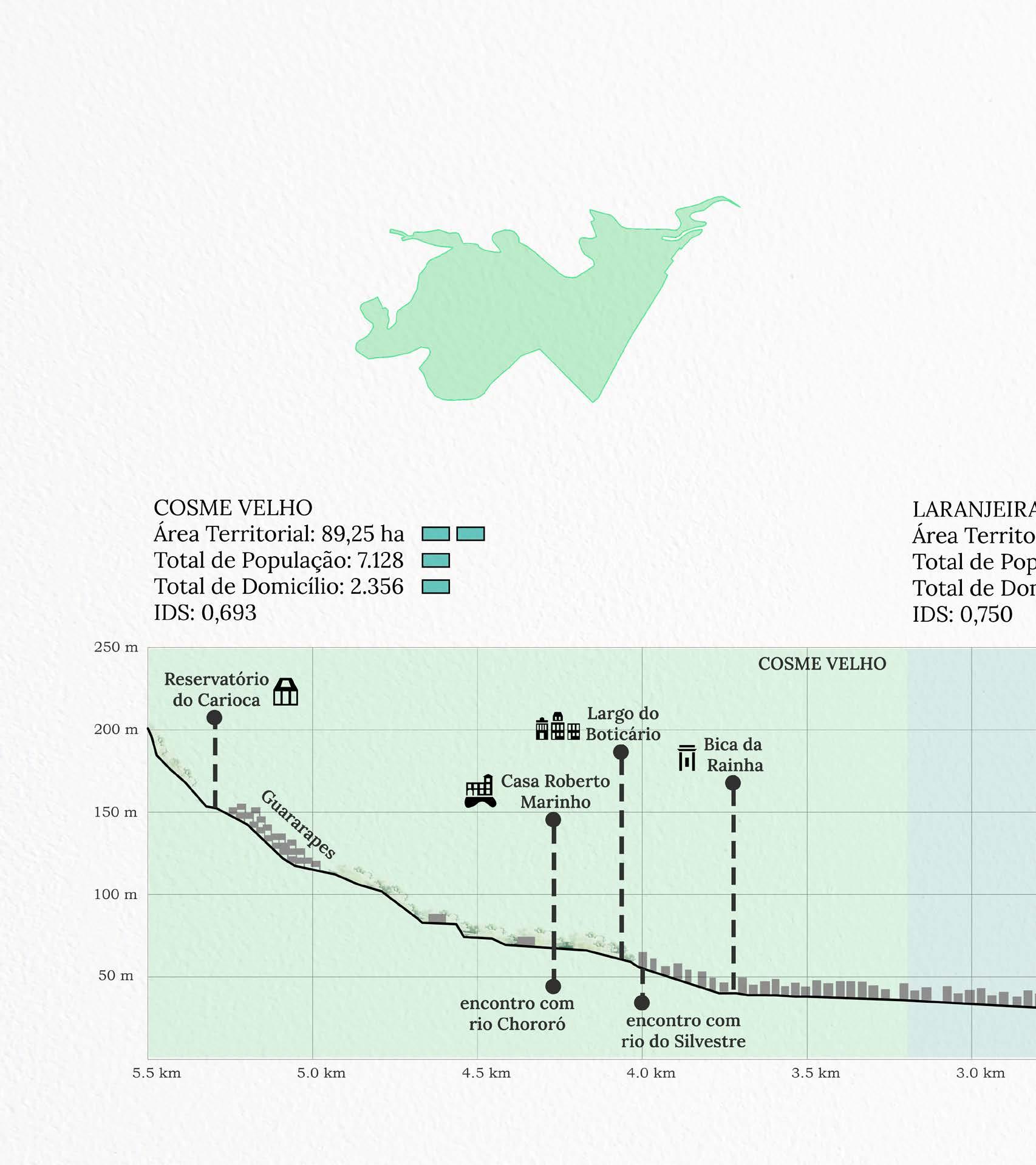

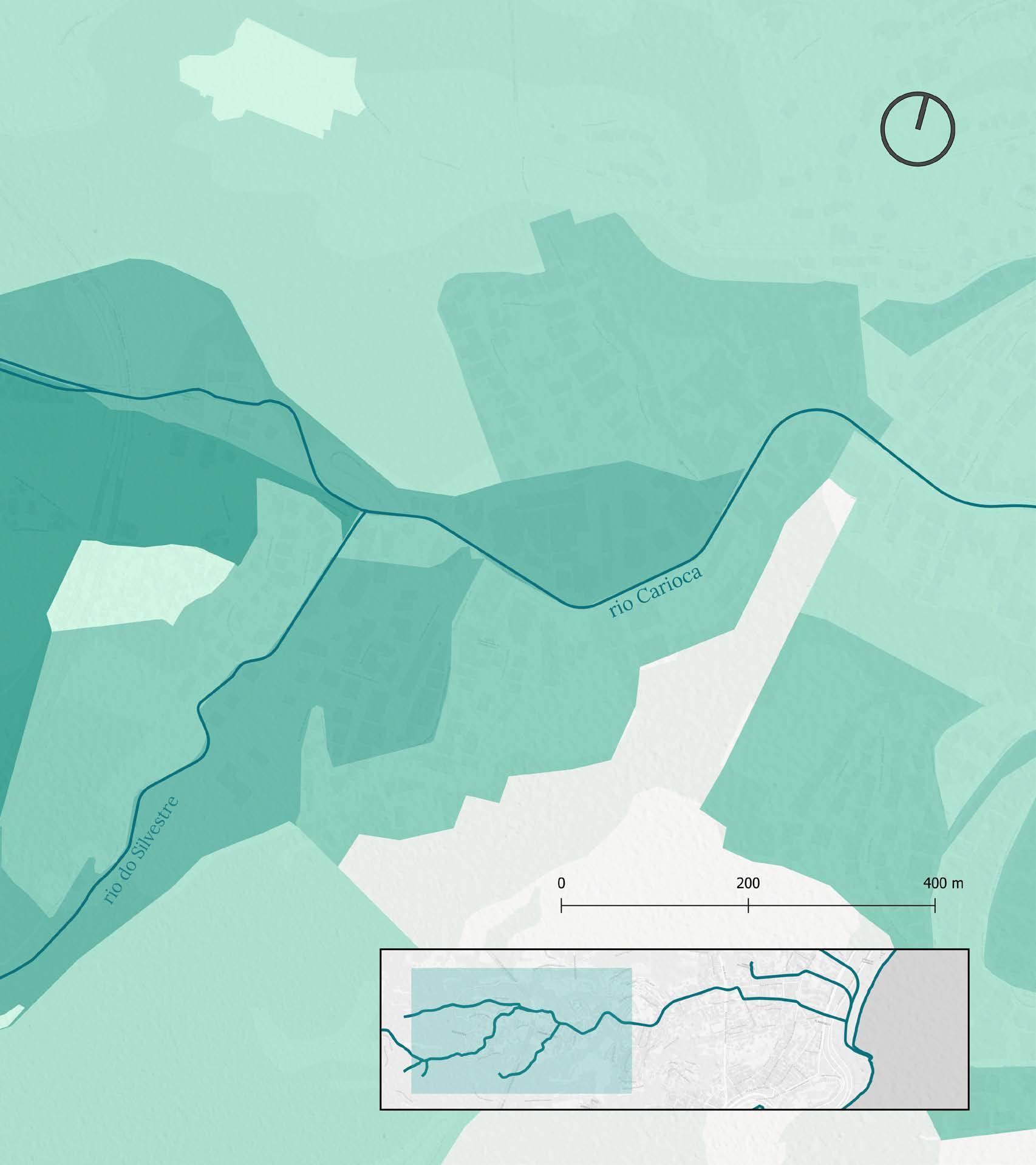

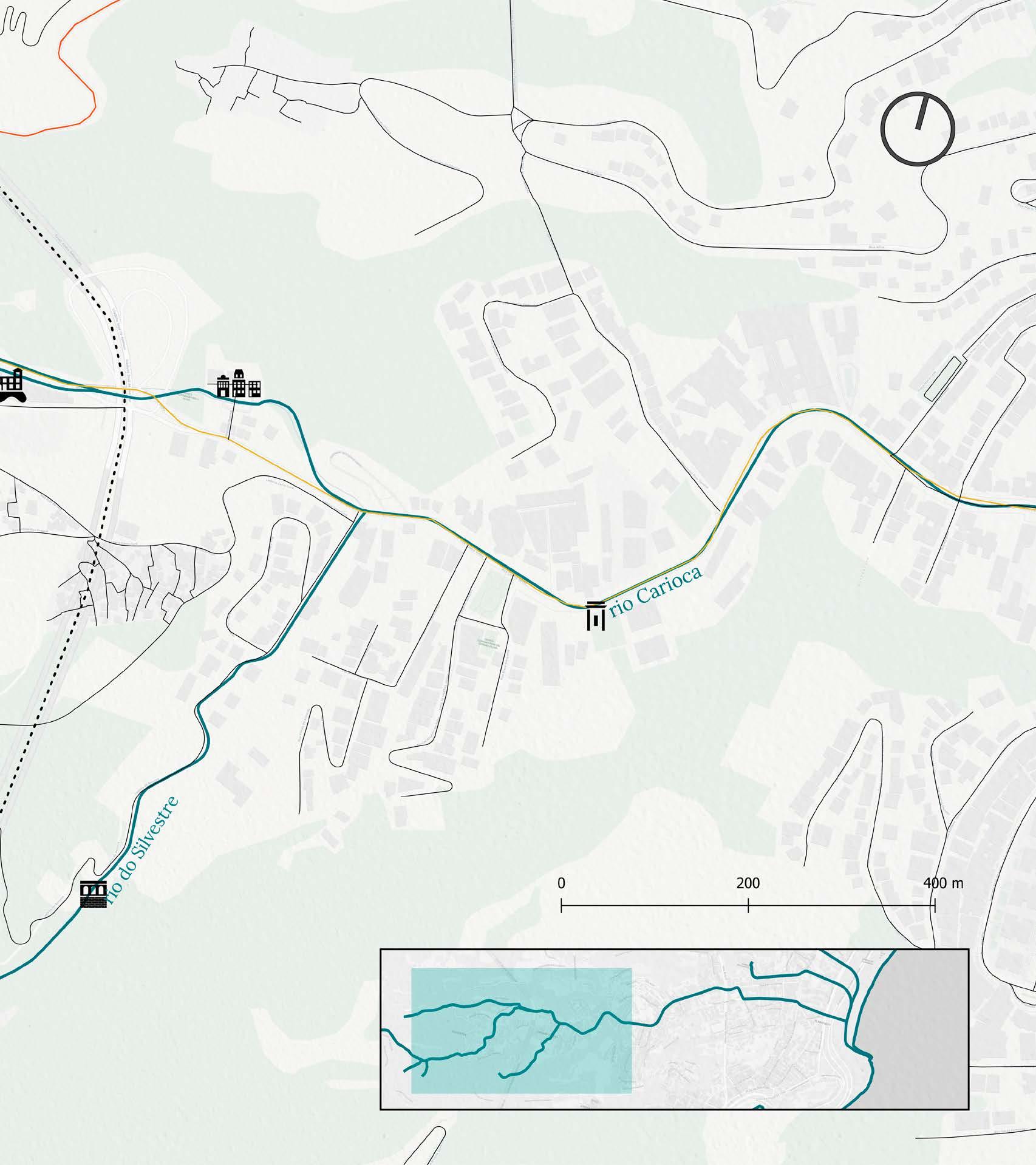

FIGURA 95: Mapa de relevo e drenagem do Cosme Velho. 84

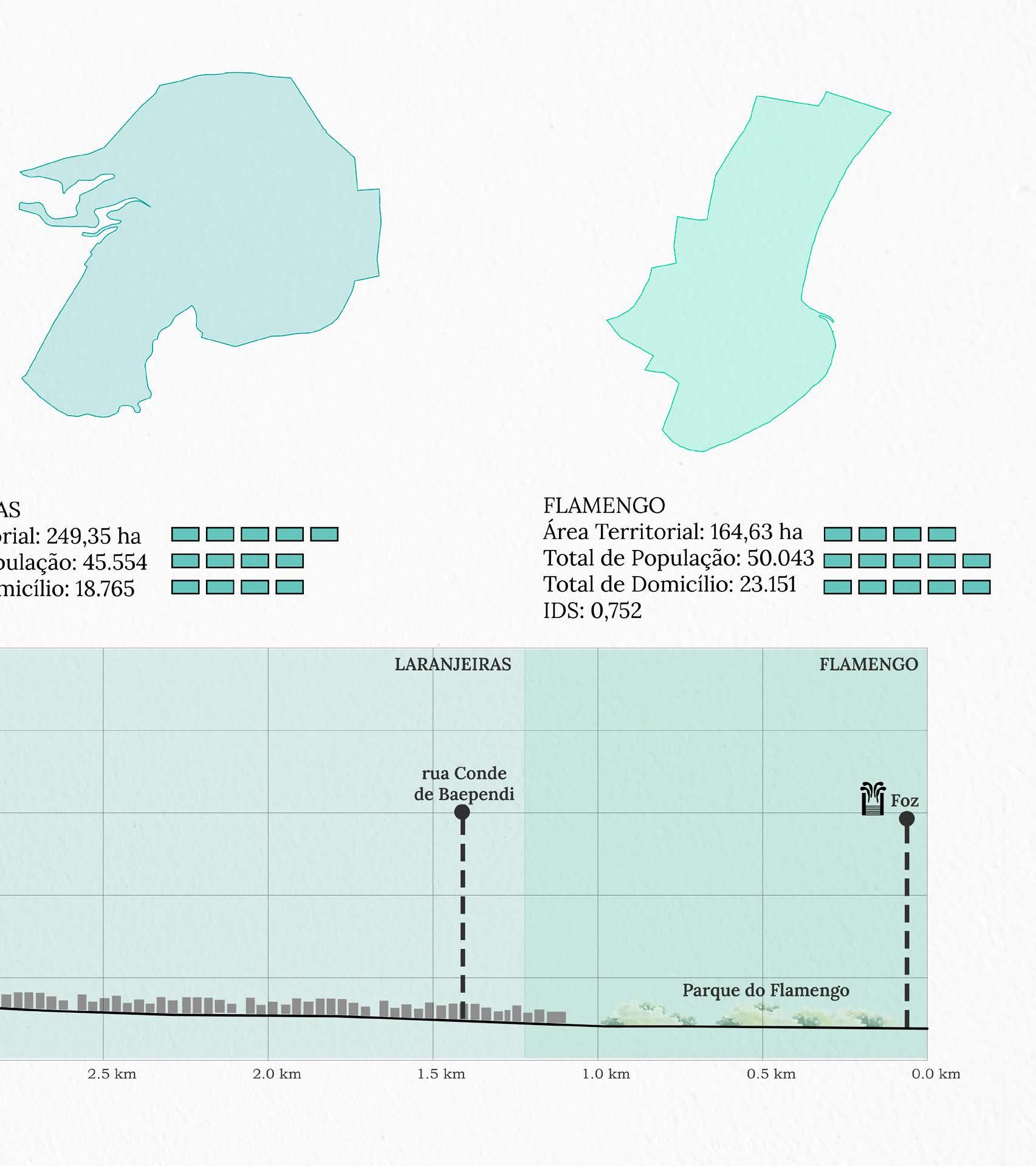

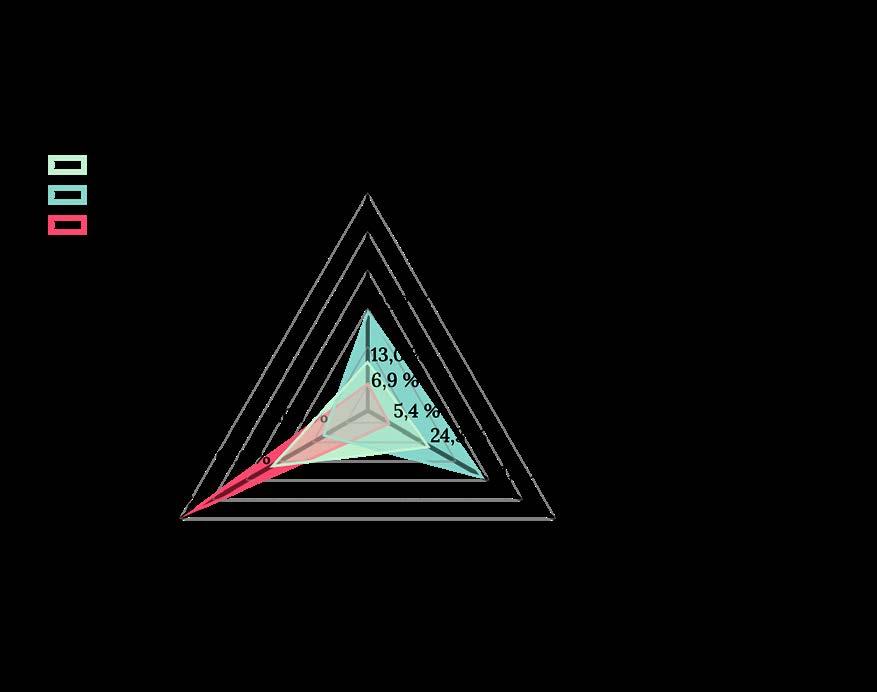

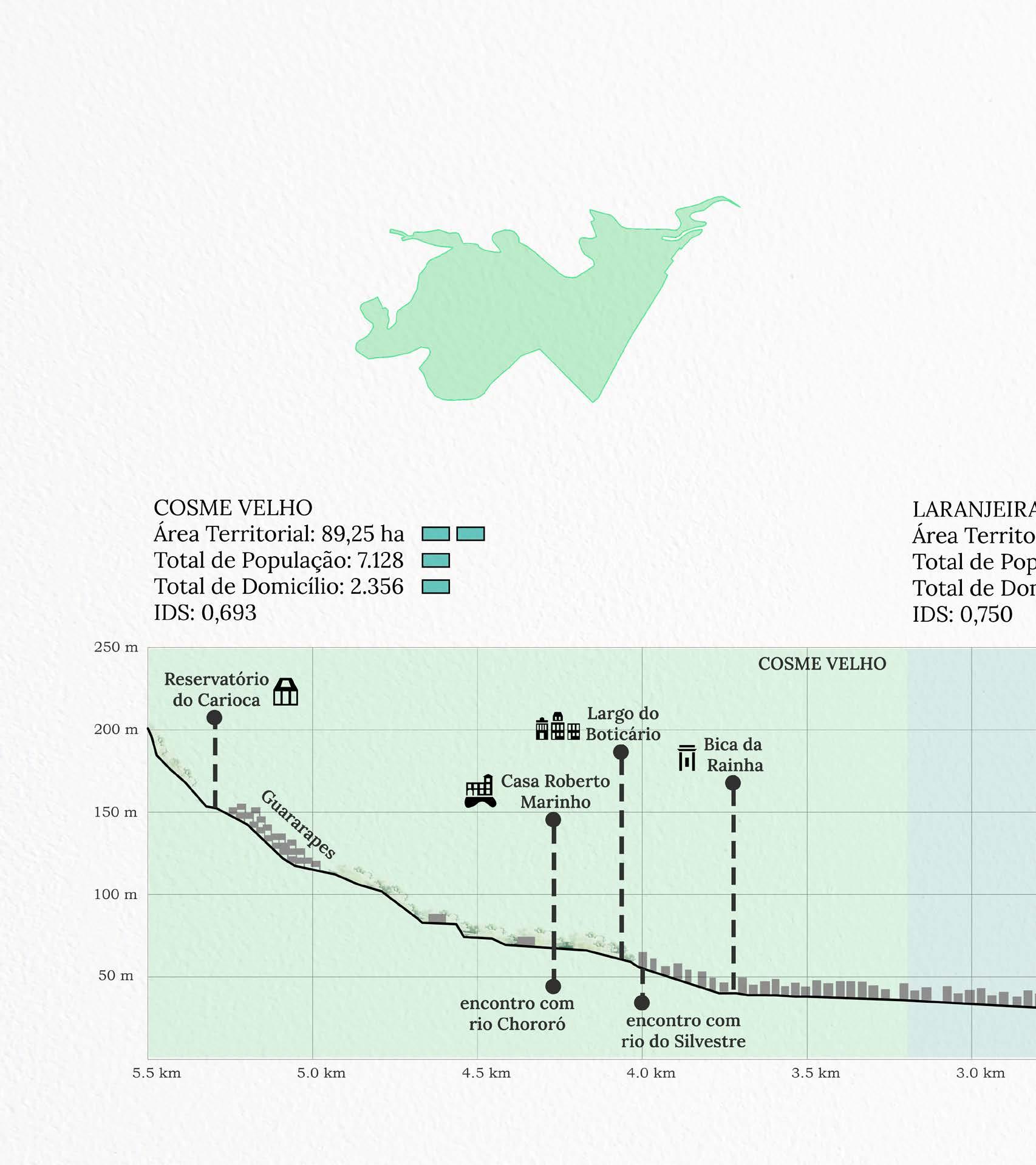

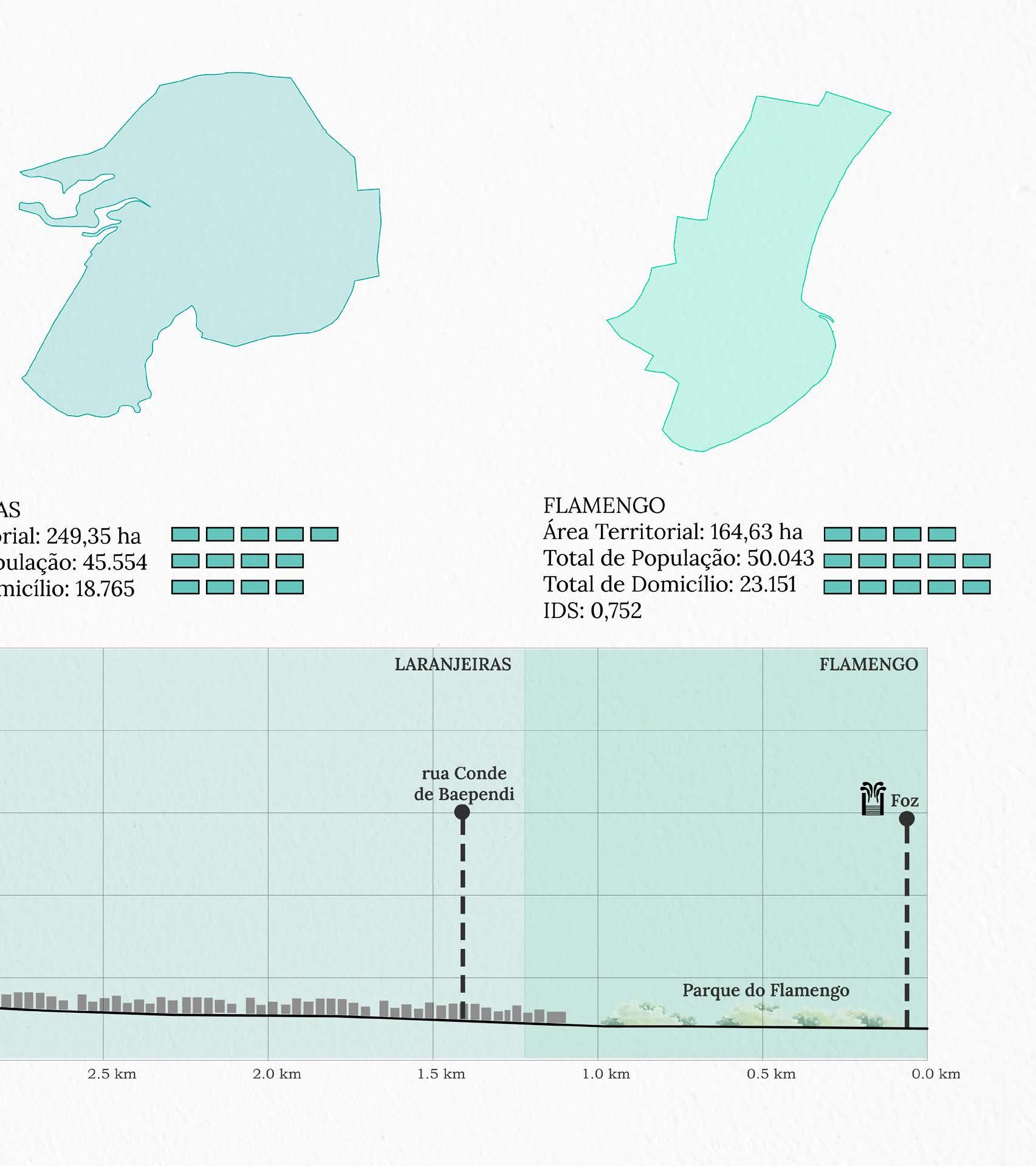

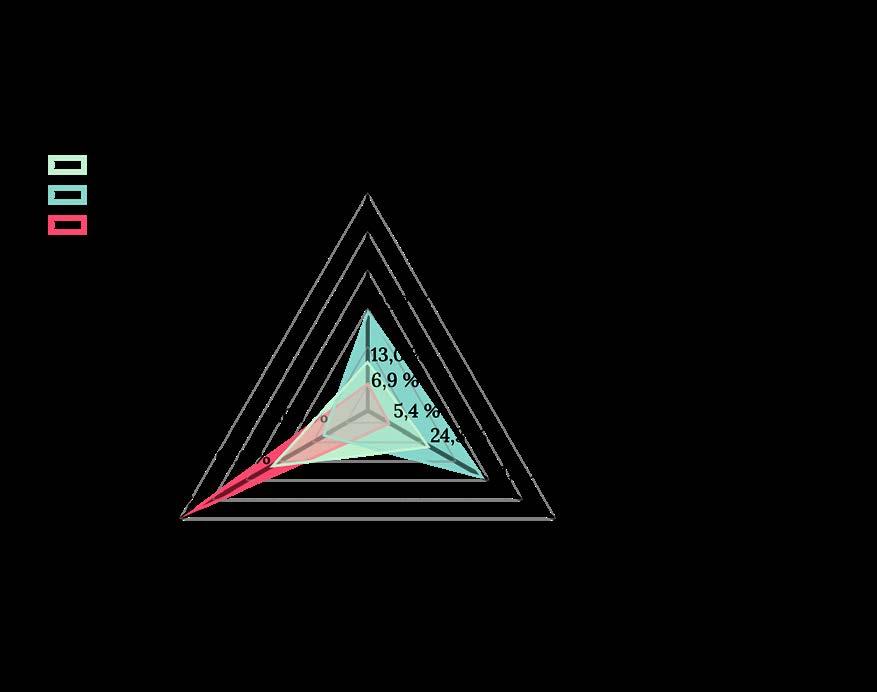

FIGURA 96: Gráfico demográfico. 86

FIGURA 97: Gráfico demográfico percentual. 86

FIGURA 98: Gráfico de pirâmide etária.. 87

FIGURA 99: Gráfico demográfico de cor ou raça. 87

FIGURA 100: Gráfico da situação dos domicílios. 87

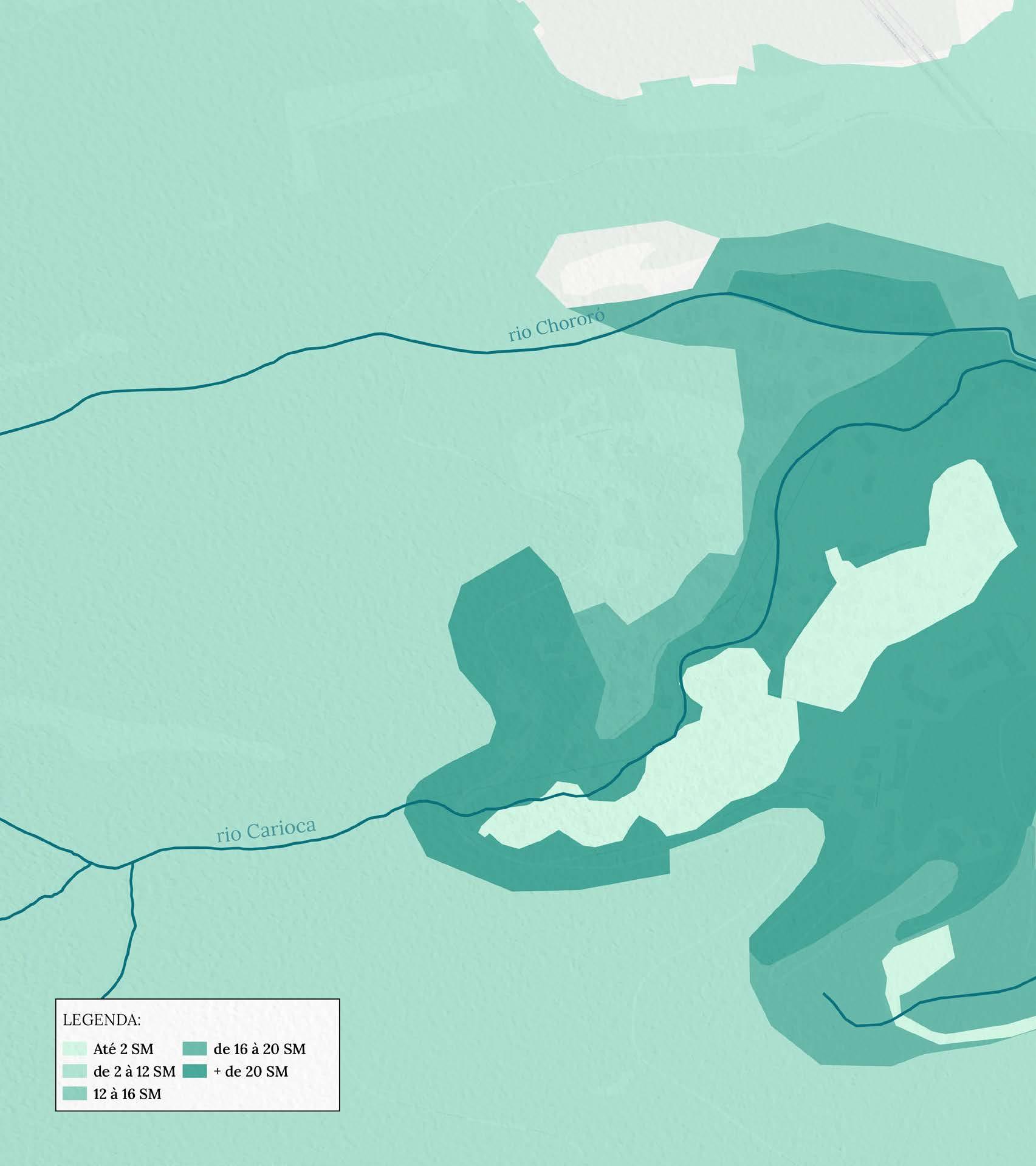

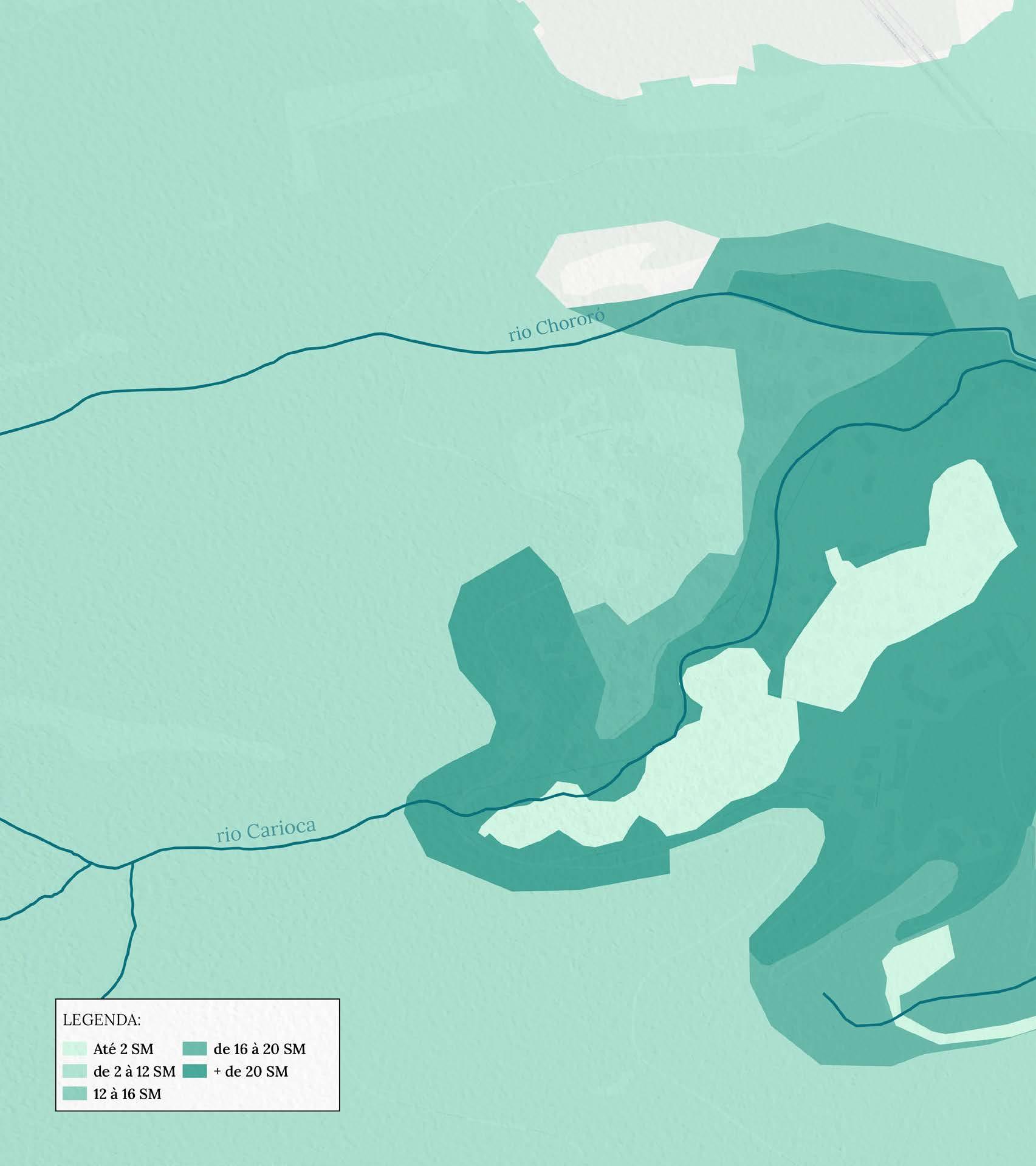

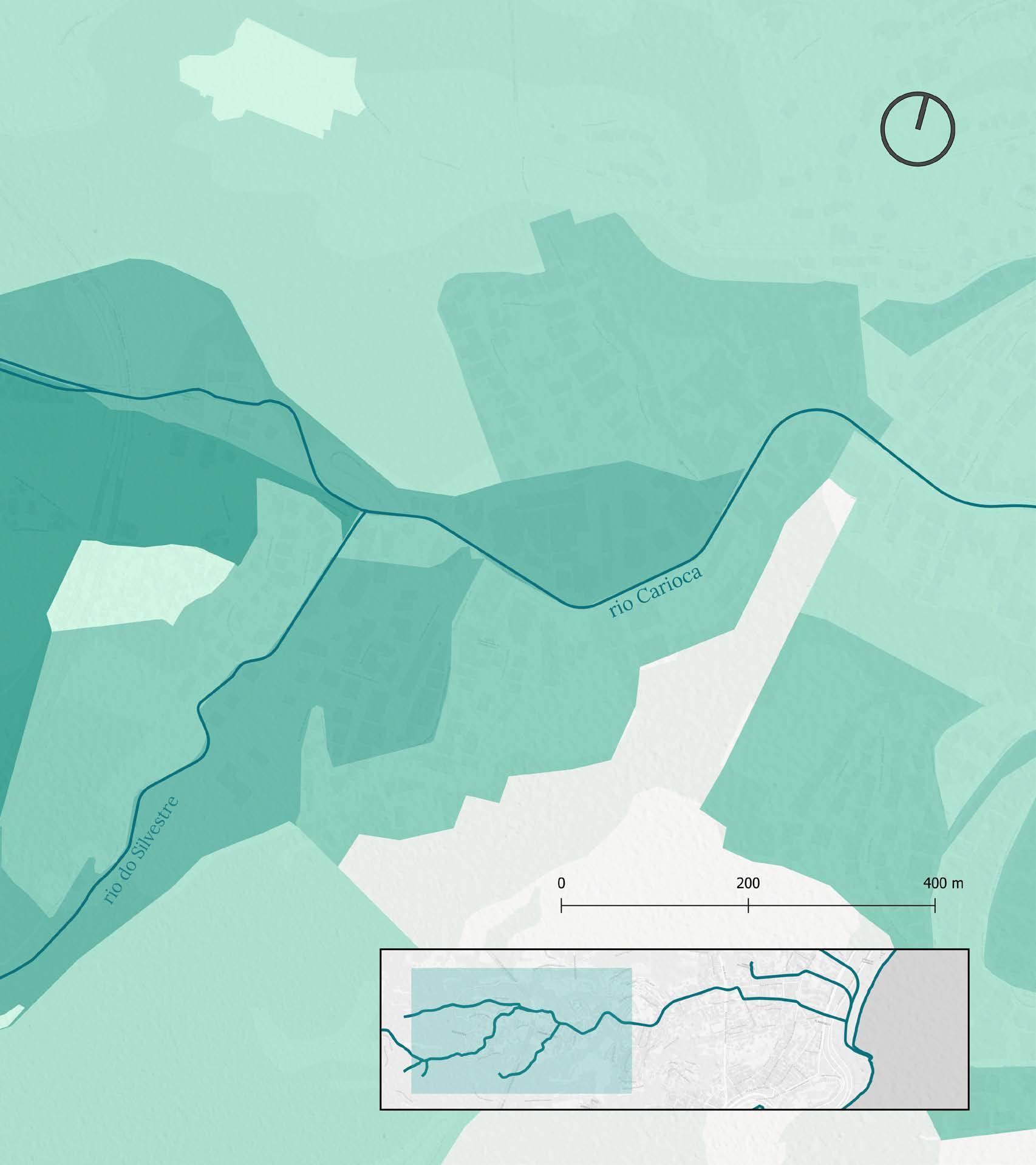

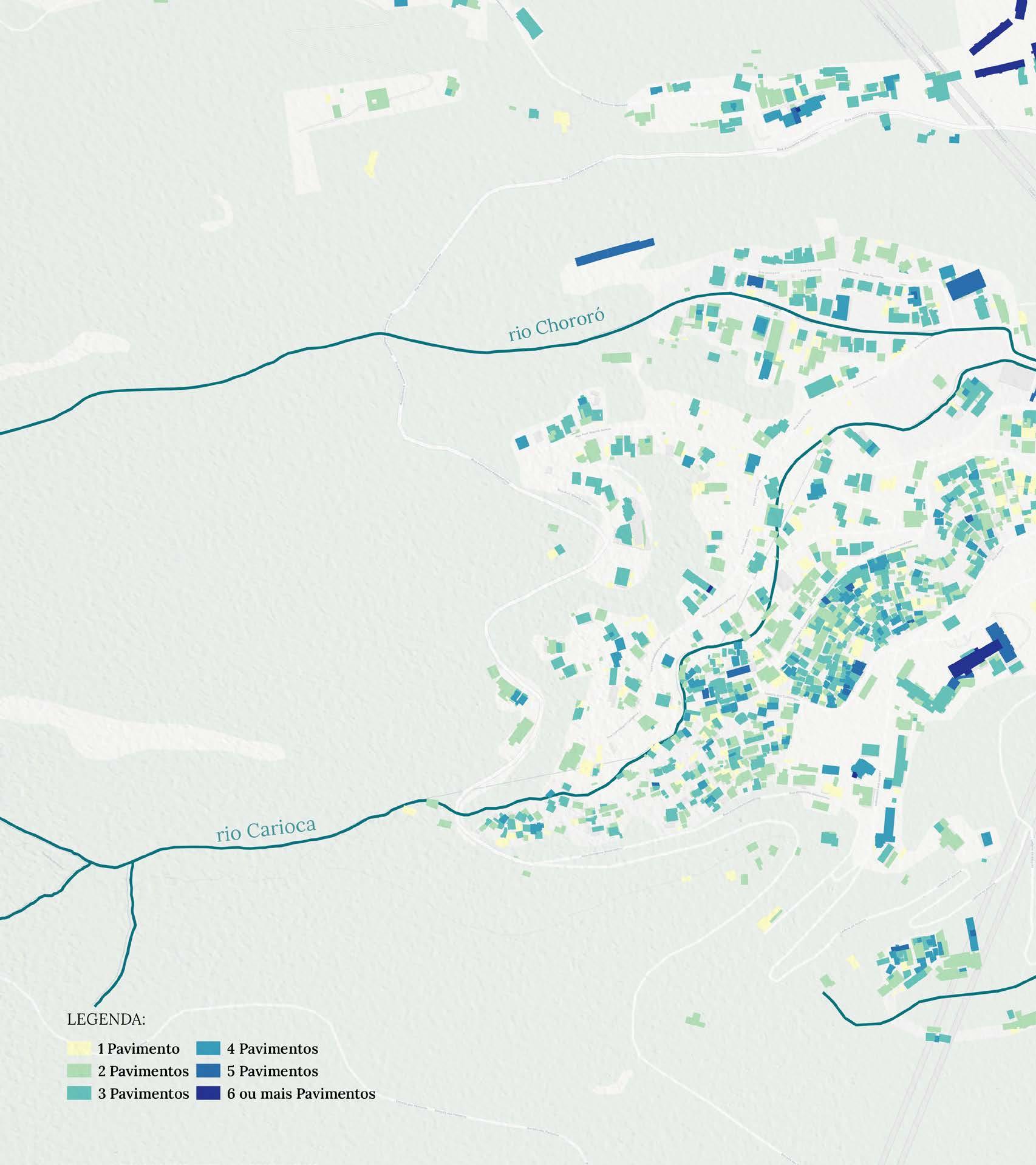

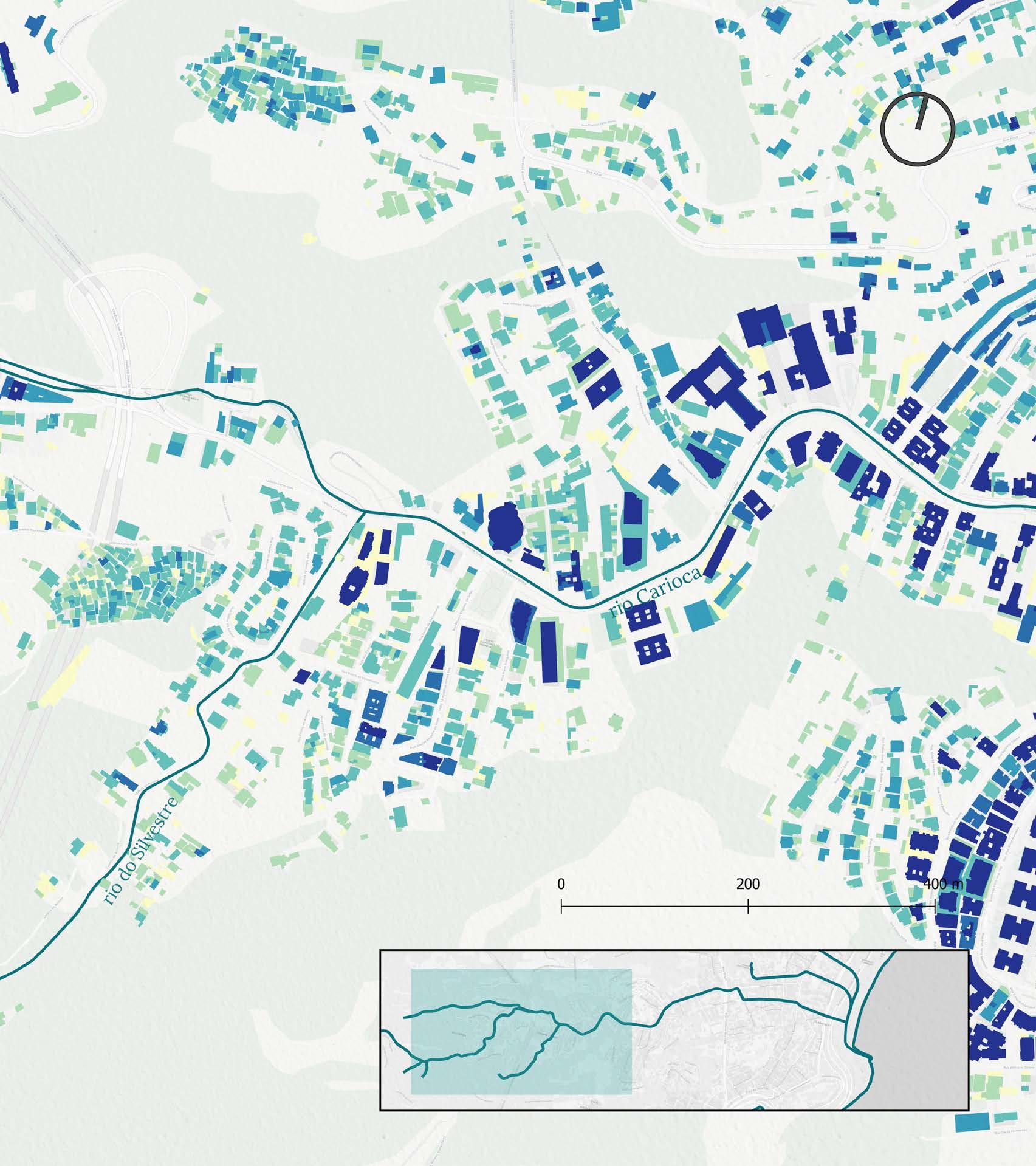

FIGURA 101: Mapa de renda no Cosme Velho. 88

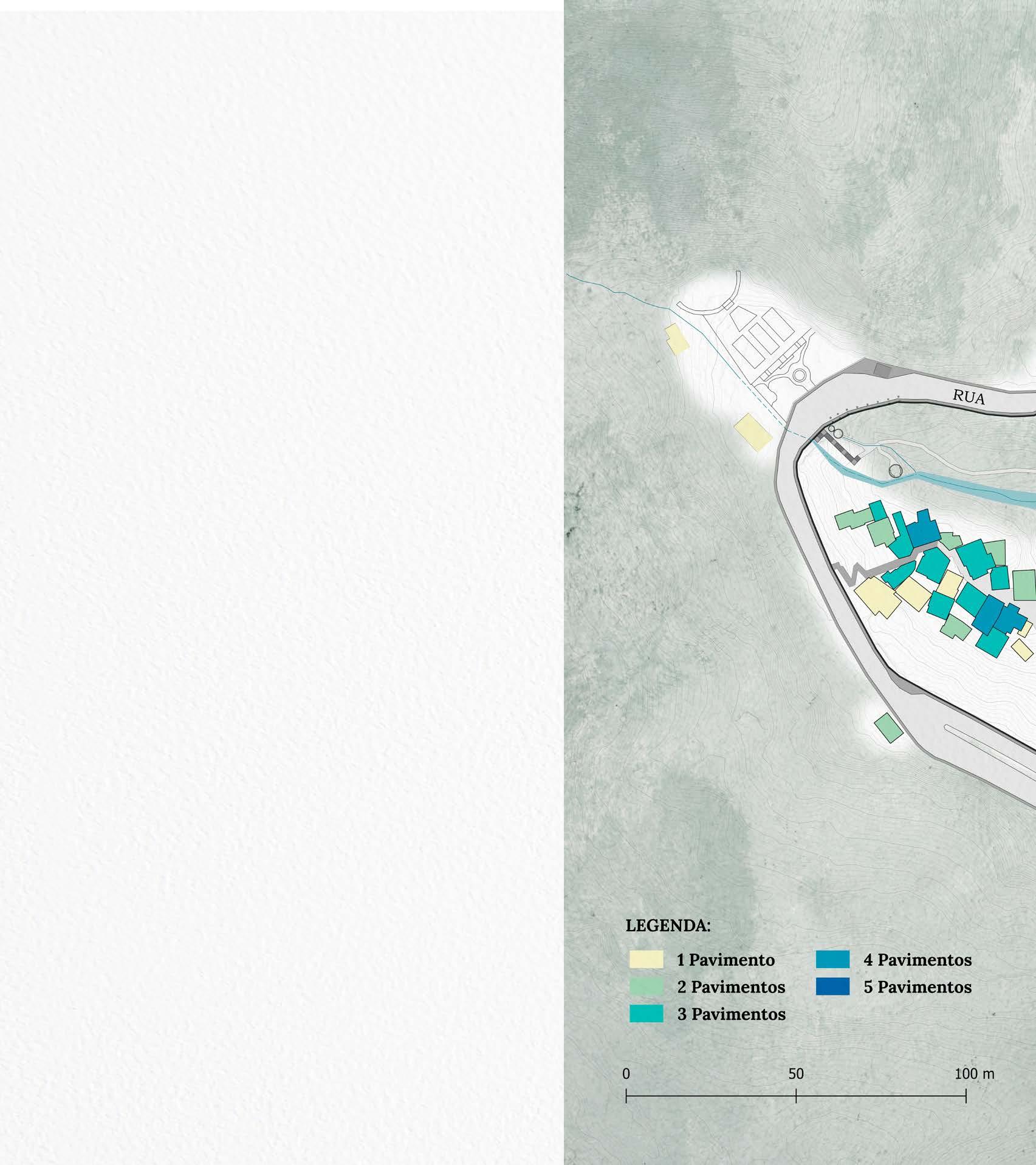

FIGURA 102: Mapa de gabaritos no Cosme Velho. 90

FIGURA 103: Mapa de hierarquia viária no Cosme Velho. 92

FIGURA 104: Diagrama de sistema viário. 92

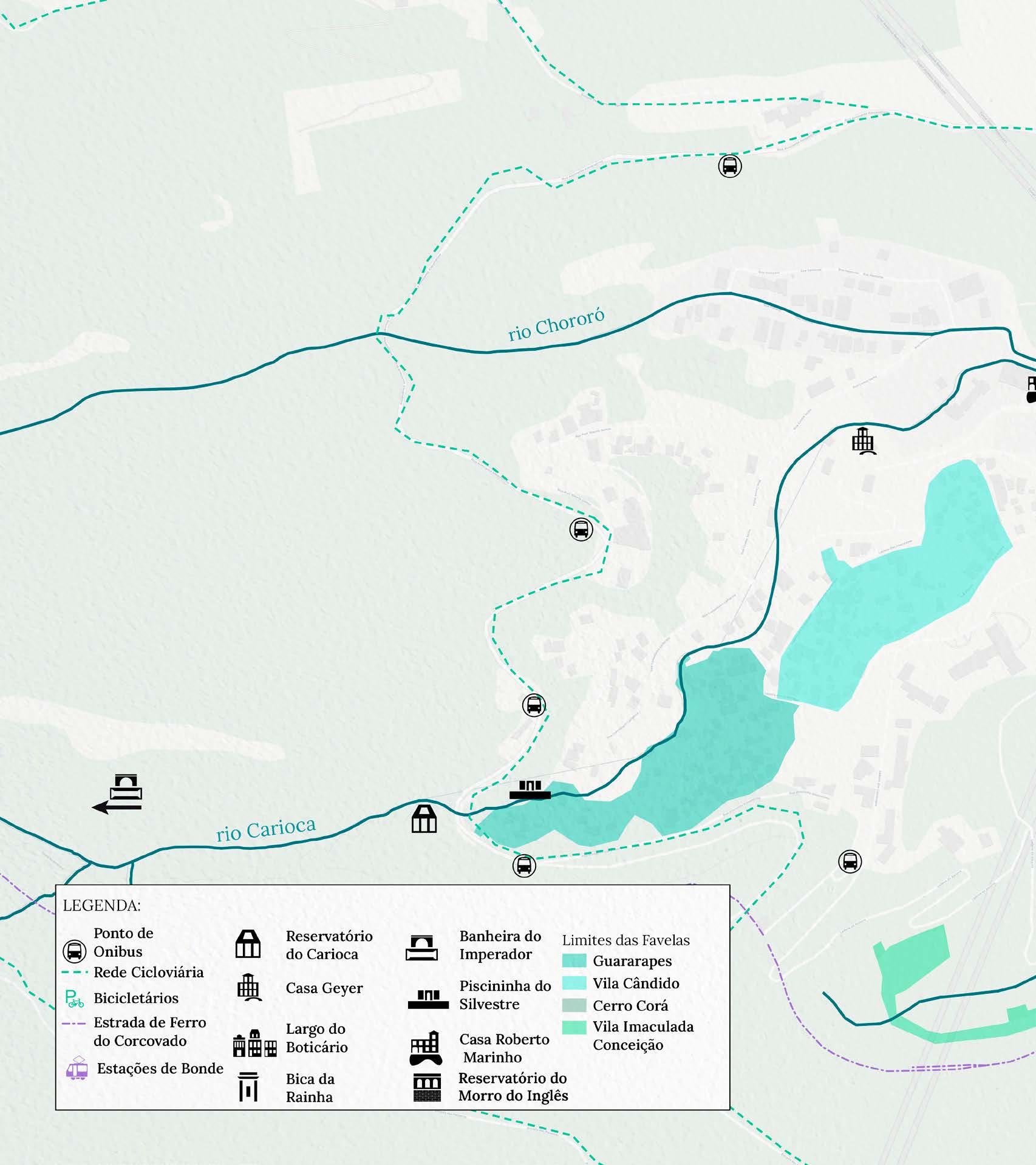

FIGURA 105: Mapa de mobilidade no Cosme Velho. 94

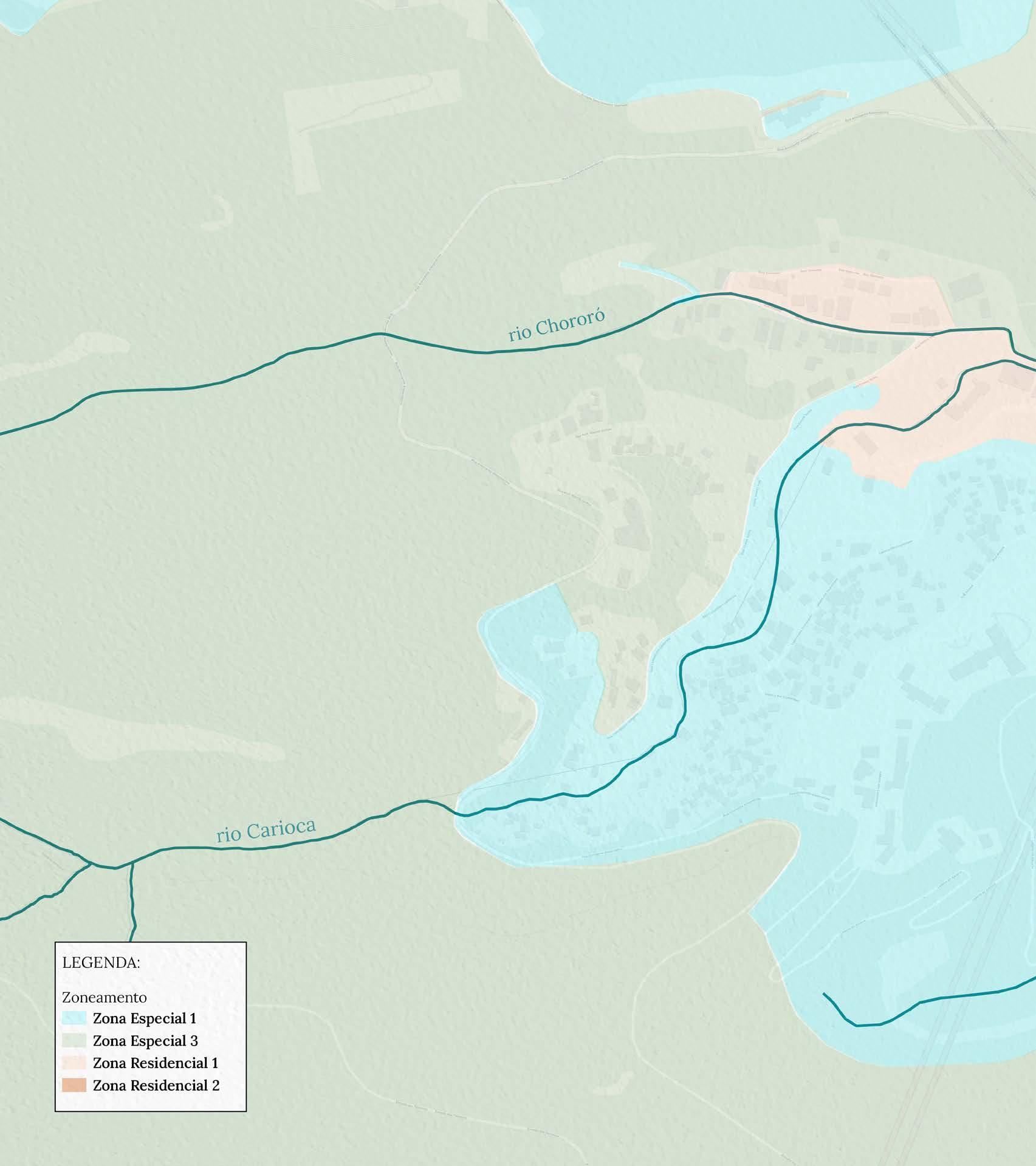

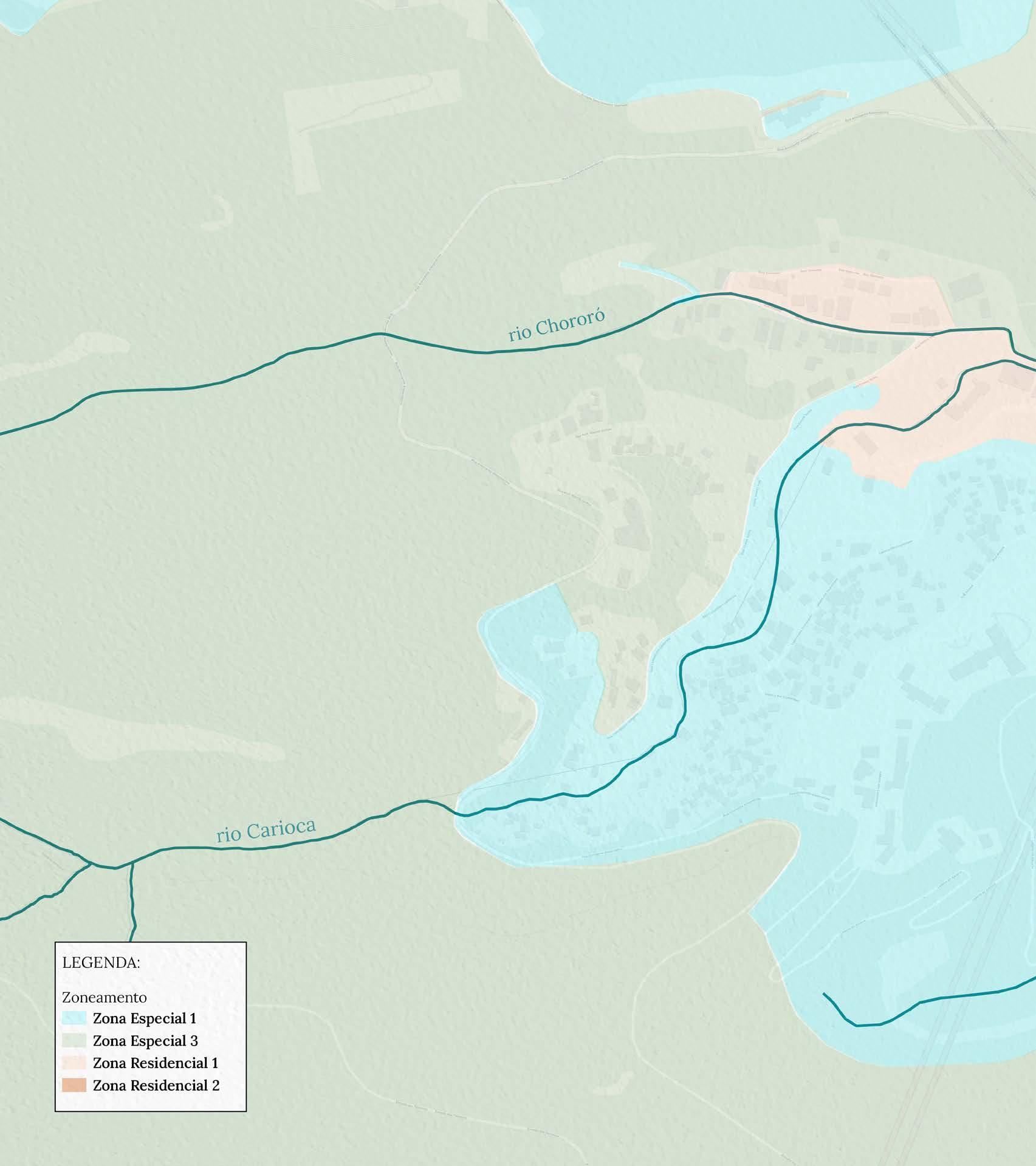

FIGURA 106: Mapa de zoneamento no Cosme Velho. 96

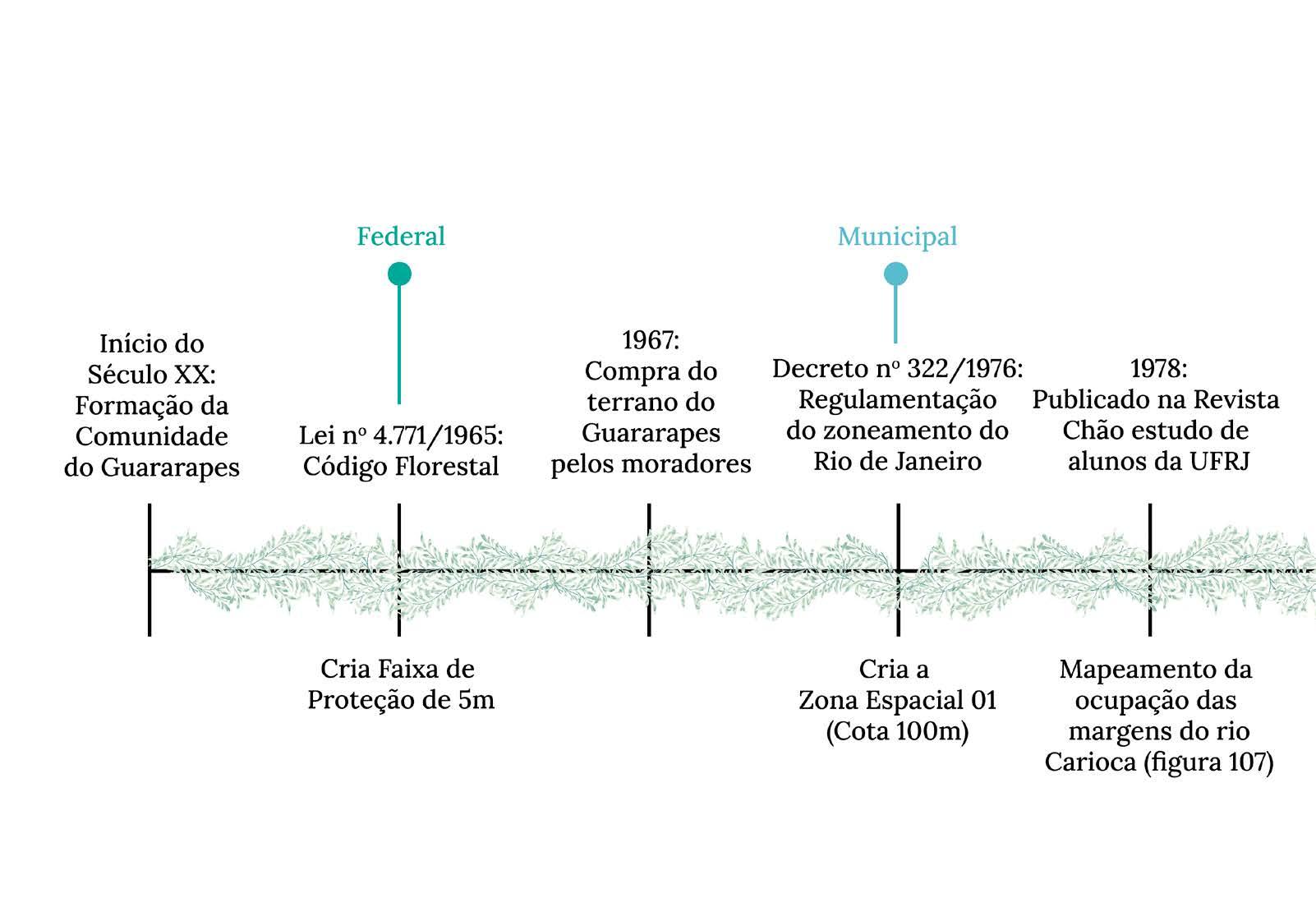

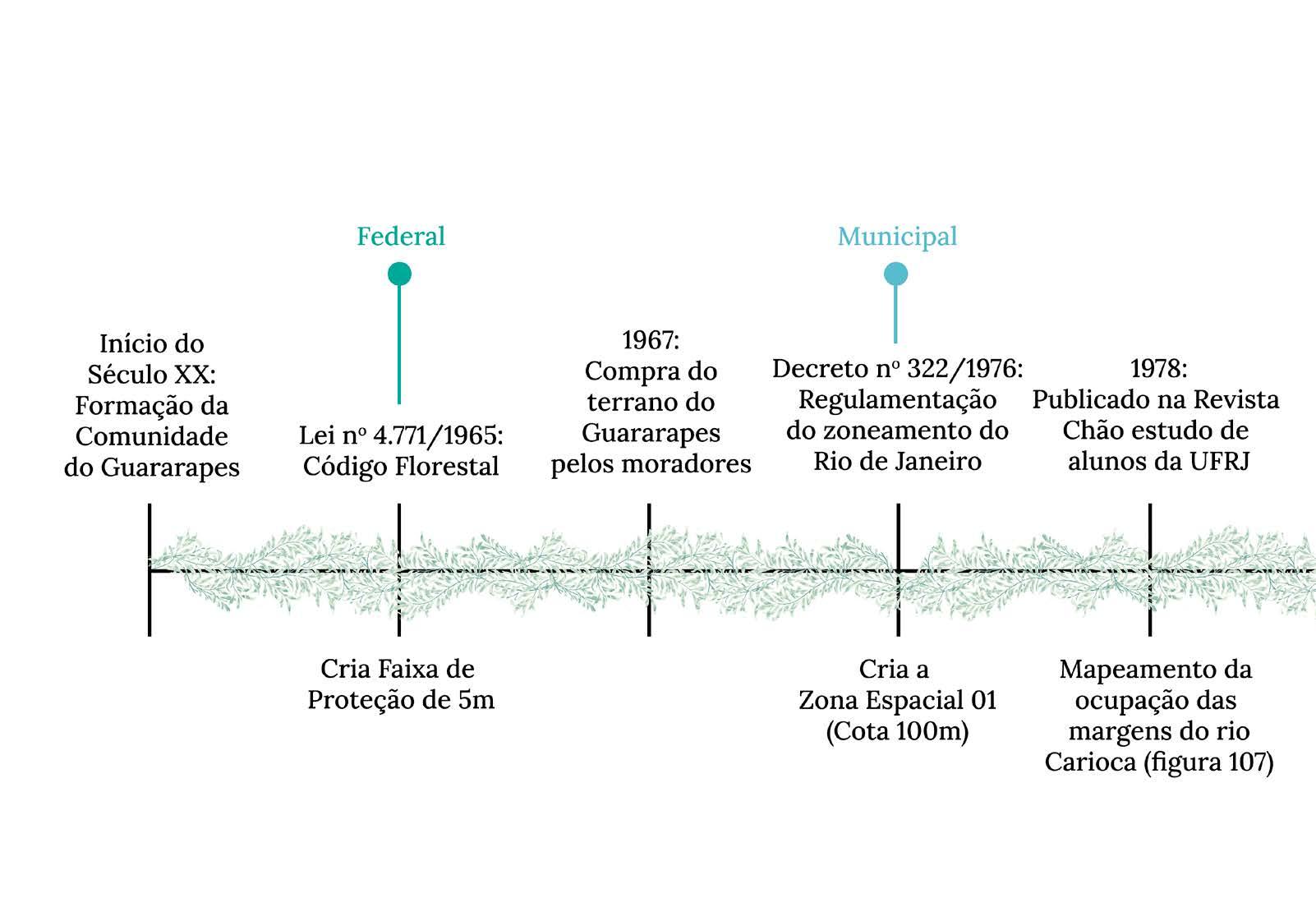

FIGURA 107: Levantamento de Guararapes feito por alunos da UFRJ em 1978. 98

FIGURA 108: Seleção da tipologia de acordo com os espaços livres disponíveis. 99

FIGURA 109: PAL 11.382 de Guararapes, Vila Cândido e Cerro Corá. 100

FIGURA 110: Trecho do PAL 11.382 focando no Guararapes. 100

FIGURA 111: Trecho do PAL 11.382 focando no planejamento da praça Conselheiro Lampreia. 101

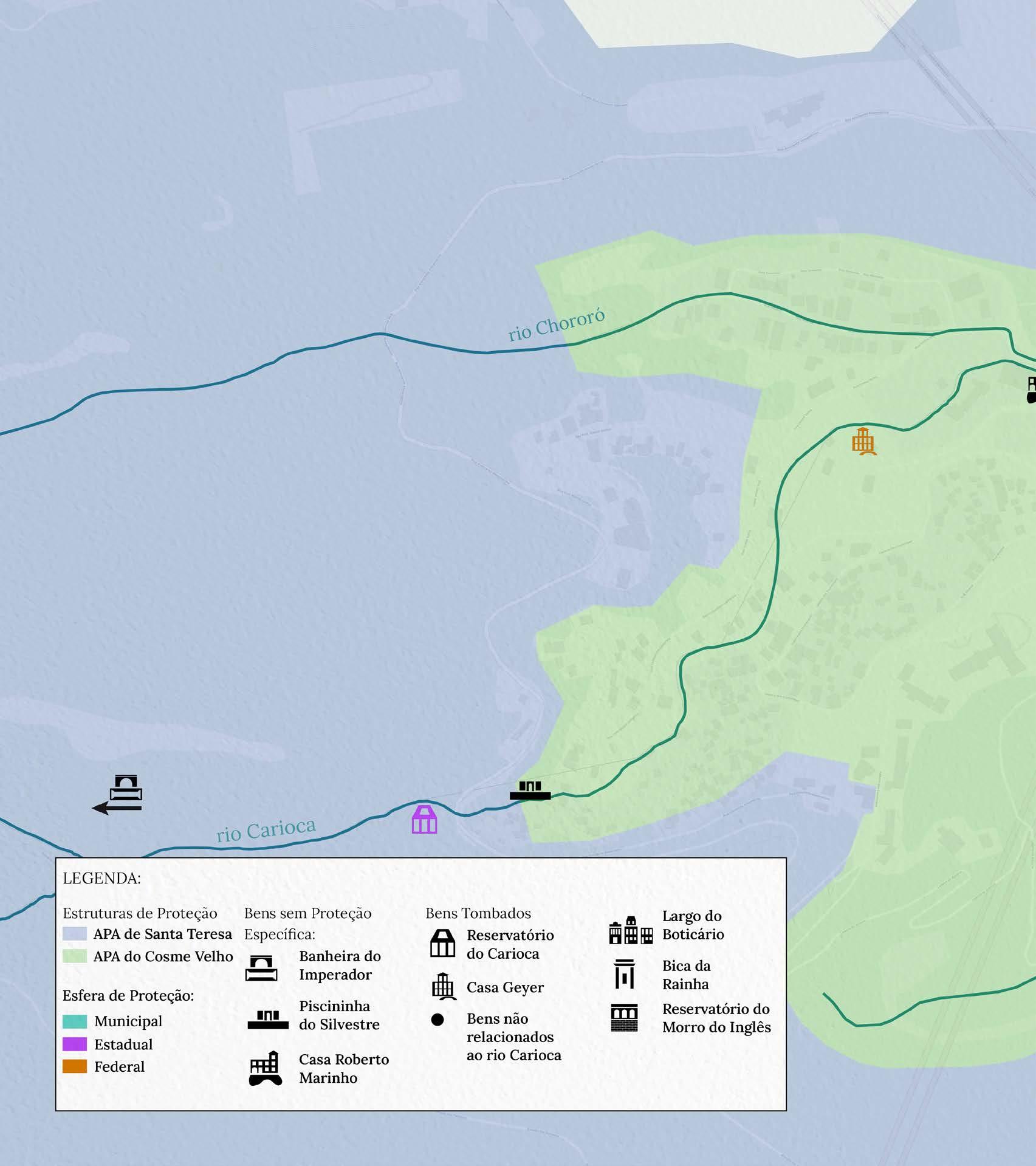

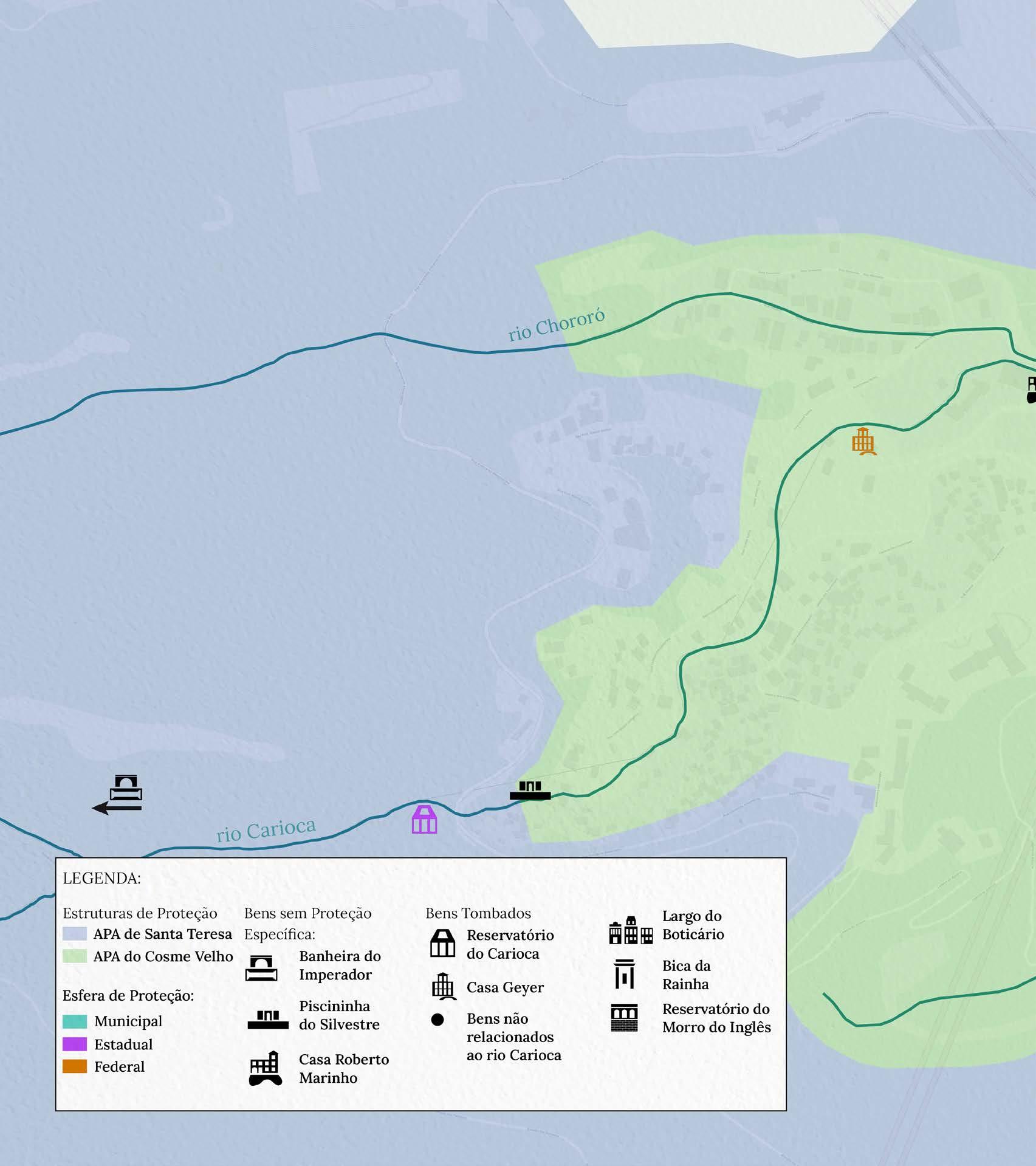

FIGURA 112: Mapa de estruturas de proteção patrimonial. 102

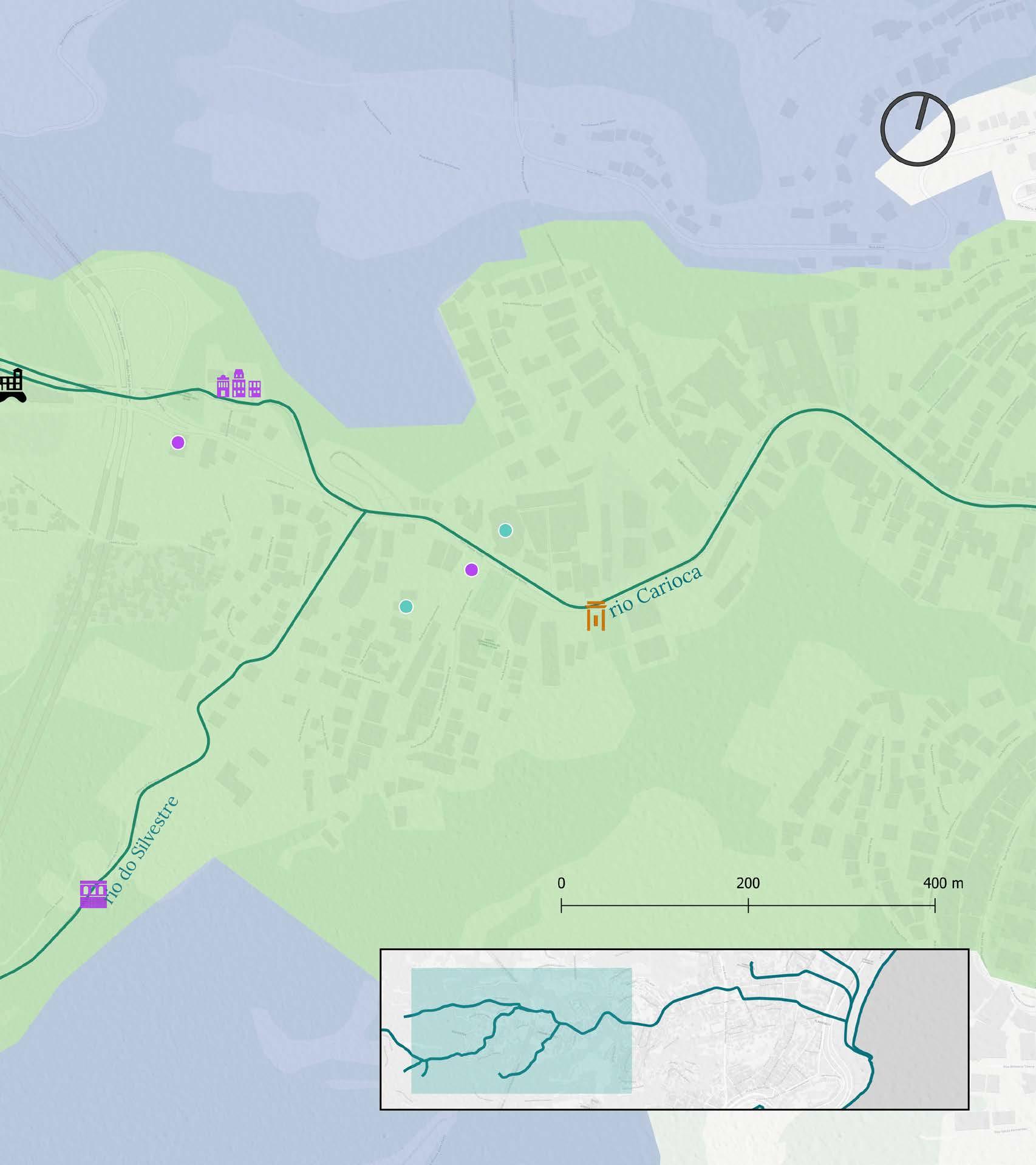

FIGURA 113: Mapa de equipamentos públicos. 104

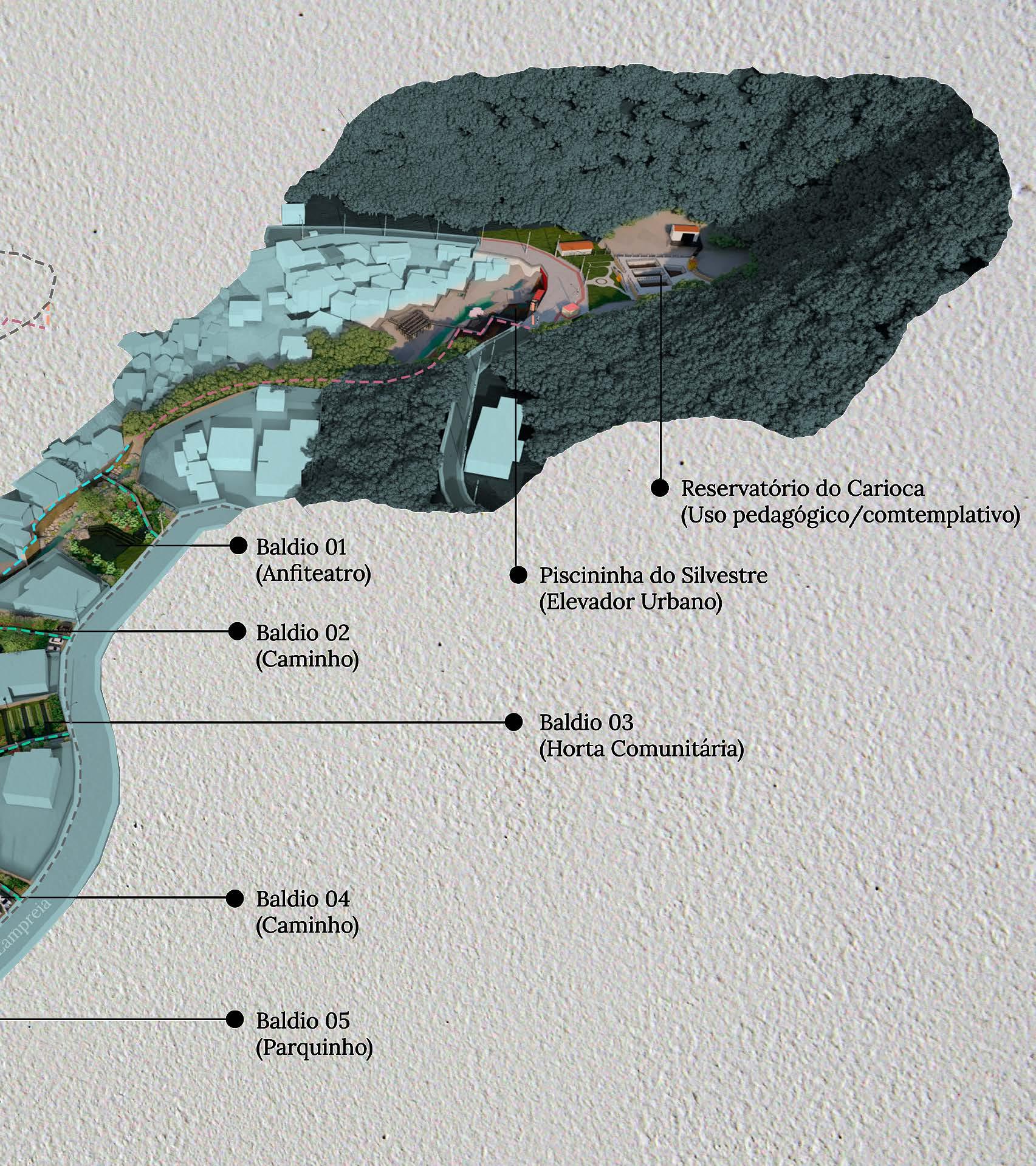

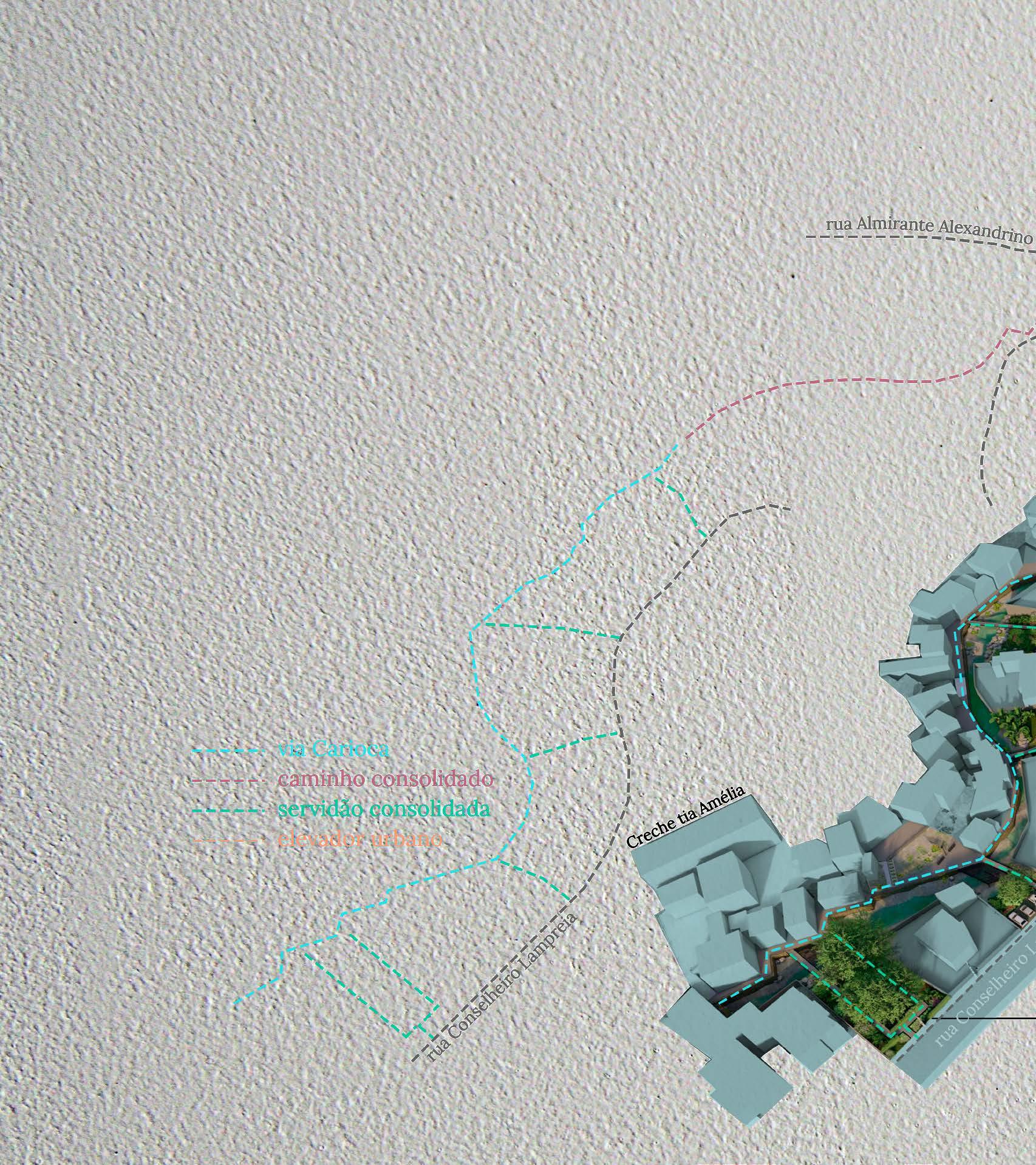

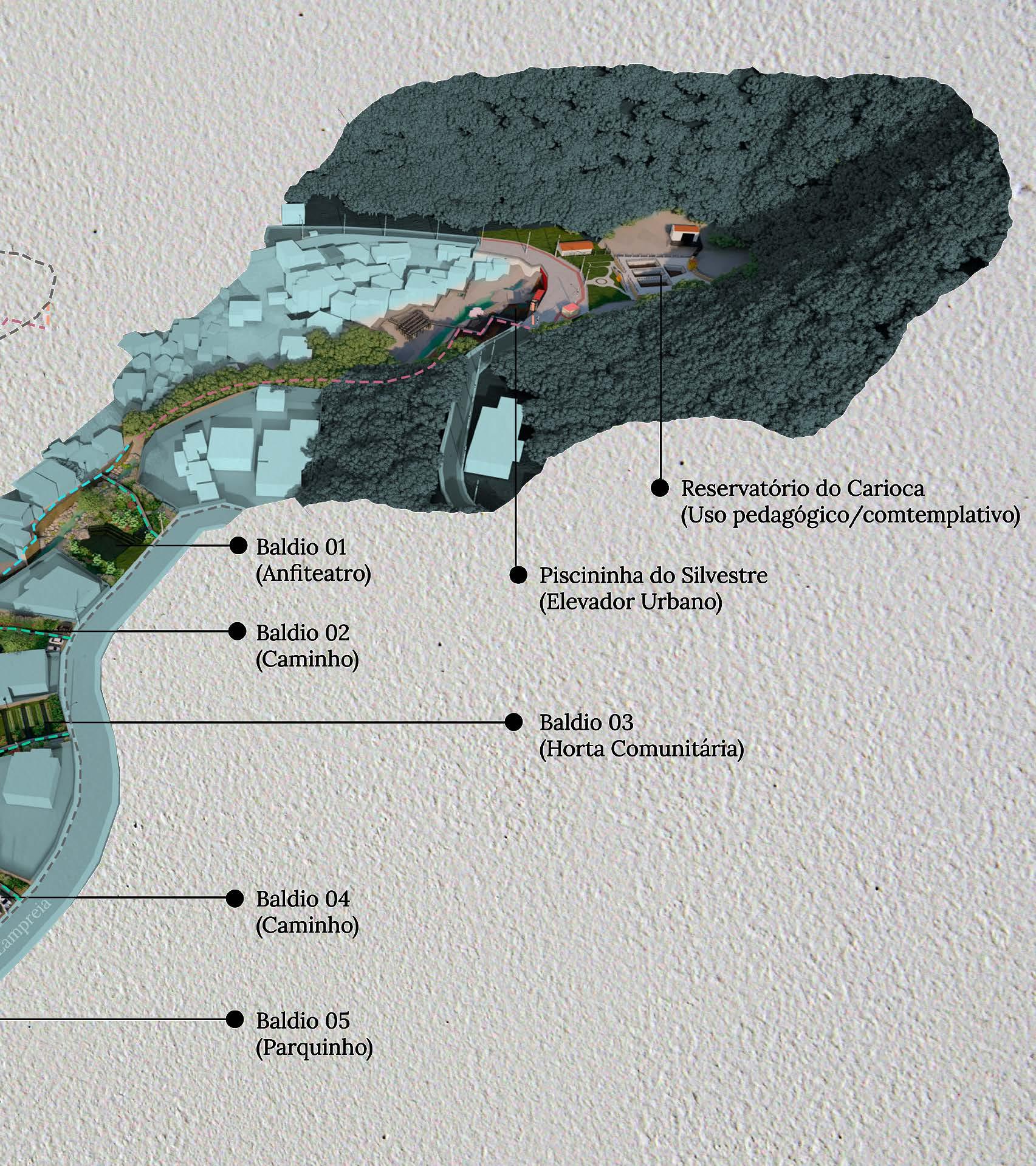

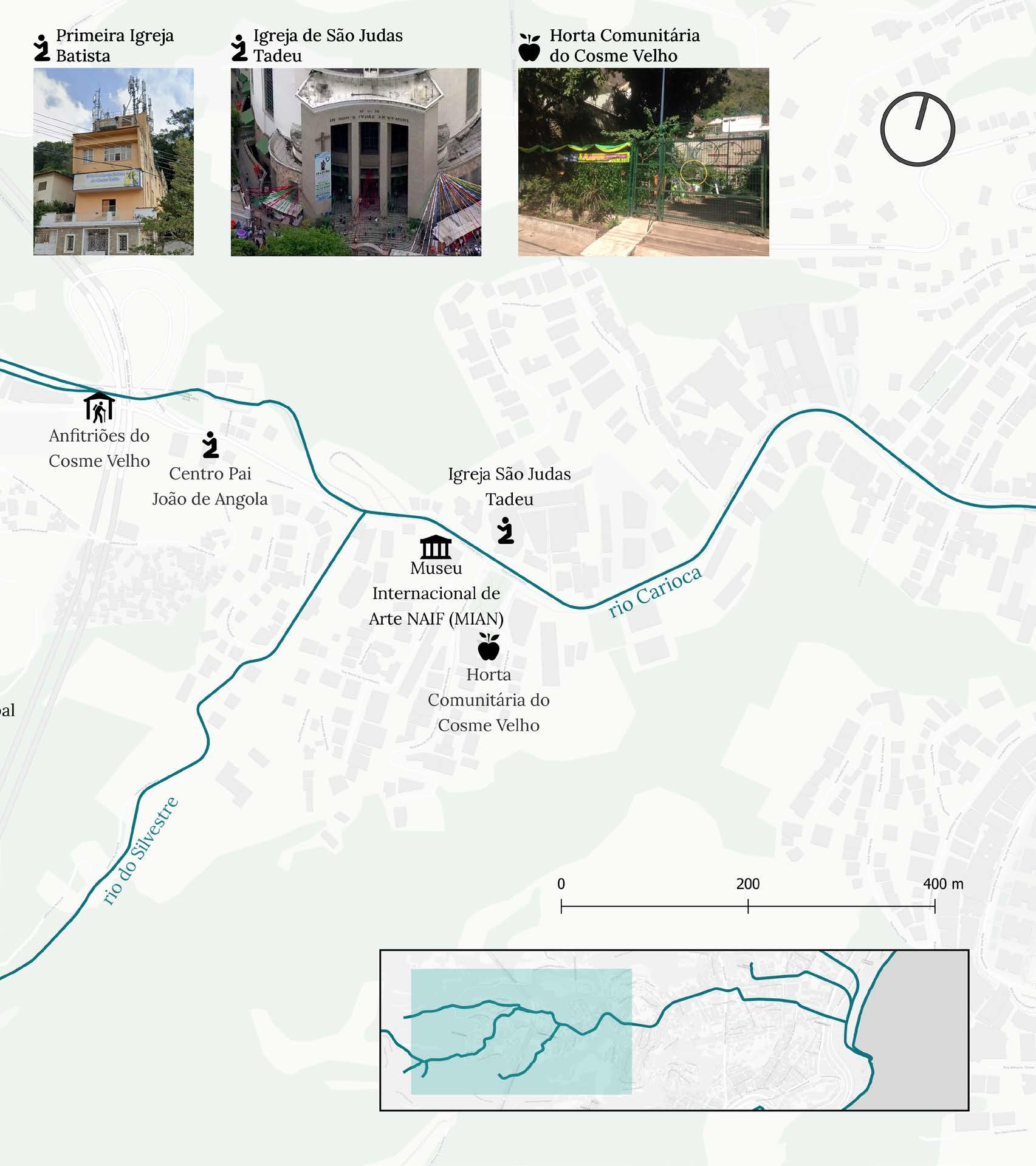

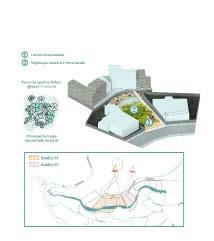

FIGURA 114: Mapa de subáreas de atuação projetual. 106

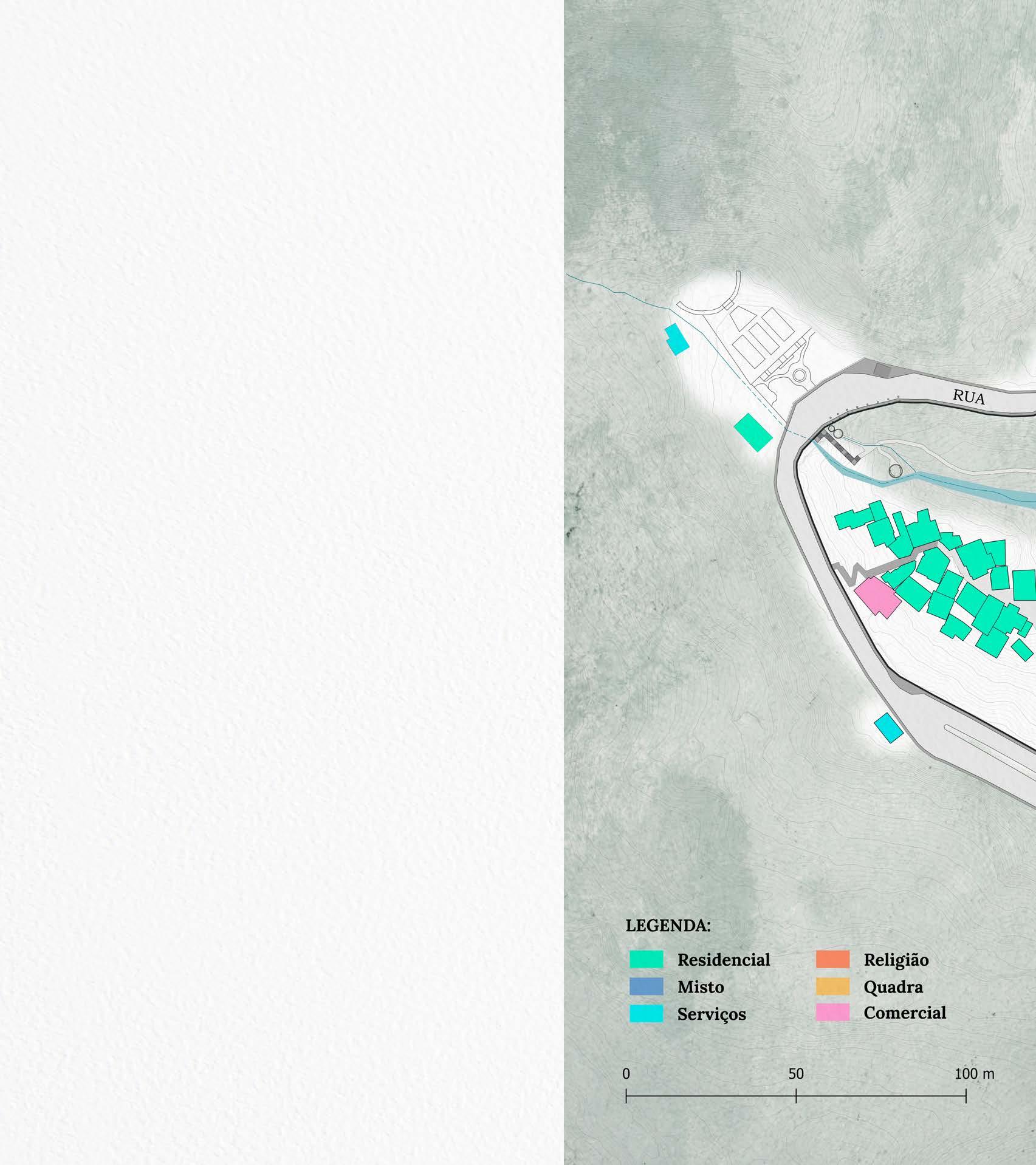

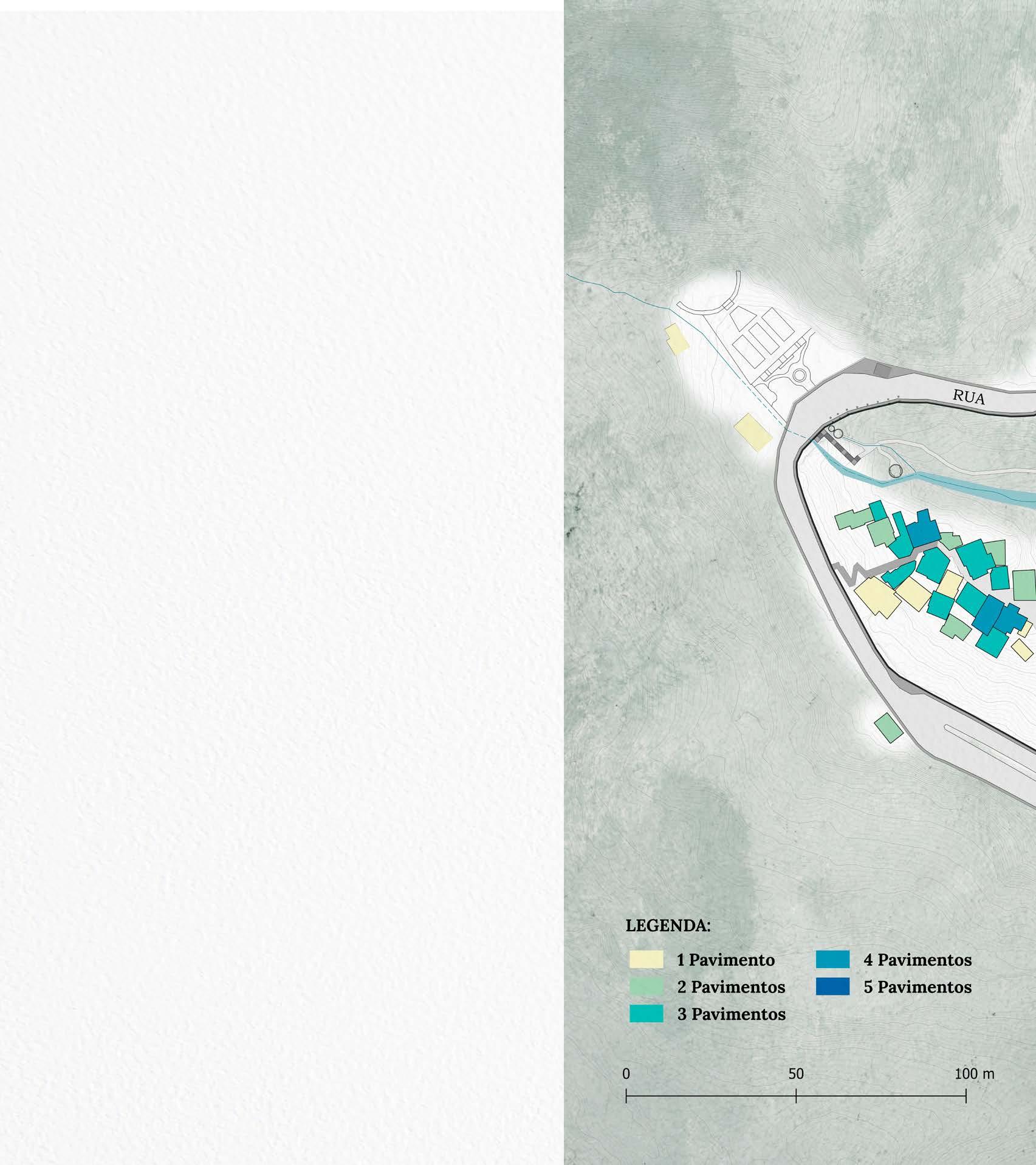

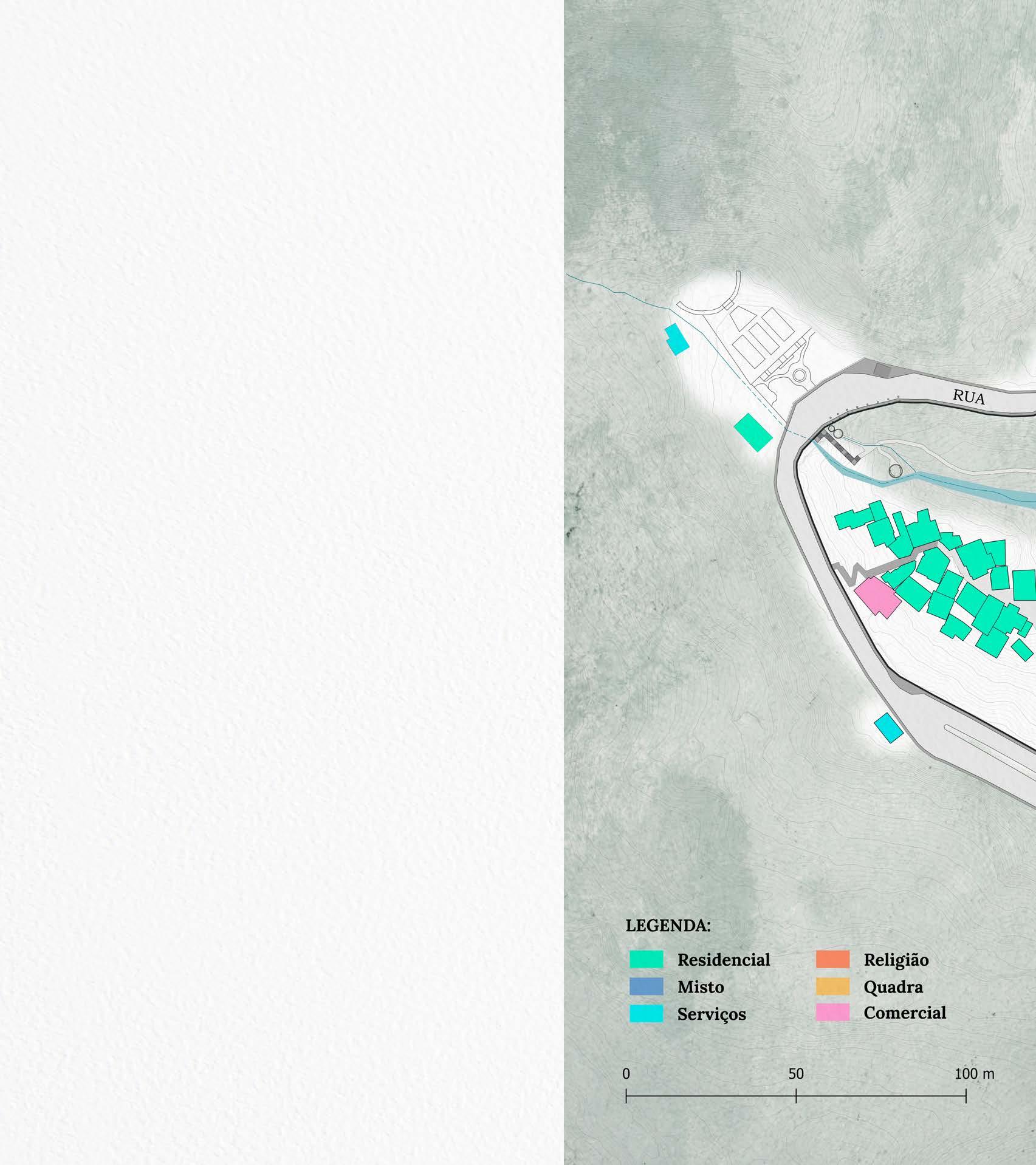

FIGURA 115: Mapa do perímetro da intervenção na subárea 02. 108 FIGURA 116 Mapa de Figura e Fundo da área 02. 110 FIGURA 117: Mapa de gabaritos da área 02. 112 FIGURA 118: Mapa de usos da área 02. 114

FIGURA 119a: Mapa de Caminhos da área 02. 116 FIGURA 119b: Diagrama do Reservatório e da Piscininha. 118 FIGURA 120: Espécies vegetais encontradas. 120

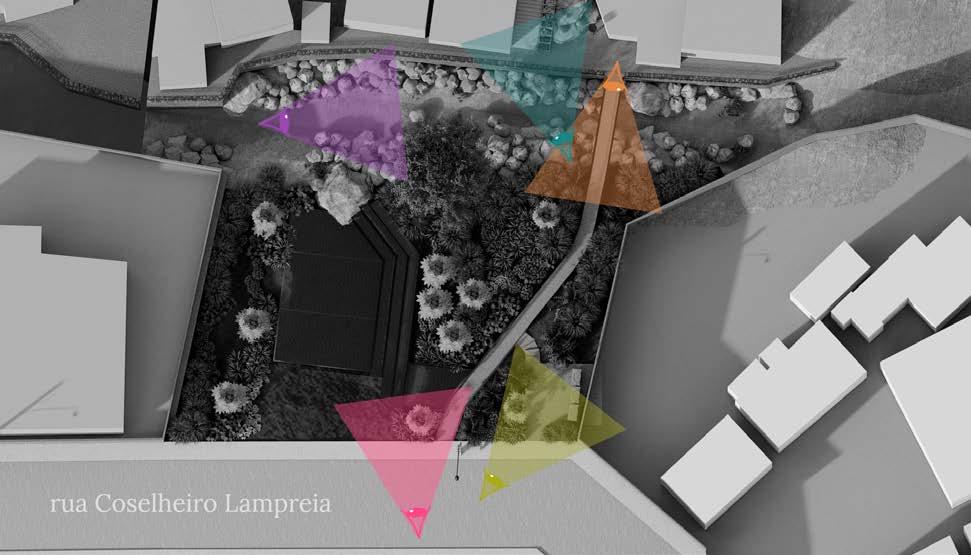

FIGURA 121: Diagrama do Baldio 1 ou pç. Conselheiro Lampreia. 122 FIGURA 122: Diagrama do Baldio 2. 123 FIGURA 123: Diagrama do Baldio 3. 124 FIGURA 124: Diagrama do Baldio 4 e 5. 125 FIGURA 125: Diagrama de Síntese do Diagnóstico. 126

FIGURA 126: Casa de campo do Clément cercada pelo jardim La Vallé em momentos distintos. 130

FIGURA 127: O jardim La Vallé. 131

FIGURA 128: Les Champs, expansão do jardim La Vallée. 131 FIGURA 129: Parc André Citroën. 132 FIGURA 130: Mapa do Parque, grifo meu. 133

FIGURA 131: Jardim prateado (esquerda) e jardim laranja (direita), dois dos jardins seriados. 134

FIGURA 132: Jardim em Movimento do Parc André Citroen. 135 FIGURA 133: Jovens se reúnem em banco no jardim em movimento. 135 FIGURA 134: A Base de Submarinos de Saint-Nazaire. 136

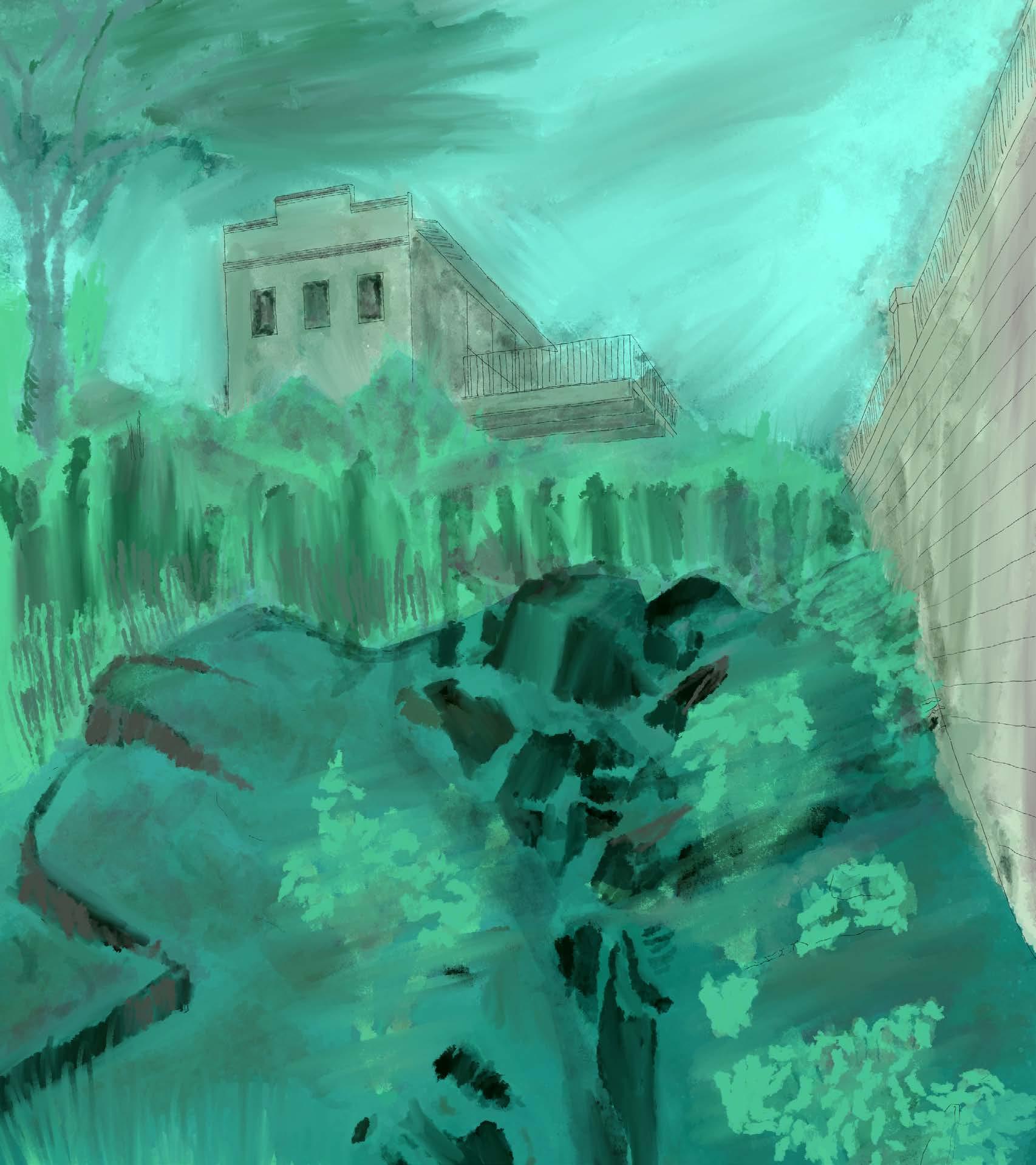

FIGURA 135: Bosque dos choupos, terraço (esquerda) e sala de explosão de bombas (direita). 137

FIGURA 136: Jardim das Gramíneas. 137 FIGURA 137: Jardim das Gramíneas. 137 FIGURA 138: O jardim das etiquetas. 138 FIGURA 139: Crianças da escola local visitam horta na margem do rio Carioca. 139 FIGURA 140: Vale dos Contos, Ouro Preto, Minas Gerais. 140

FIGURA 141: Trecho do Mapa do Vale dos Contos. 140

FIGURA 142: Vale dos Contos, quadra (esquerda), córrego (centro) e caminho (direita). 141

FIGURA 143: Caminho do parque e córrego sob a Ponte dos Contos. 141

FIGURA 144: Vista aérea do Parque das Águas de Niterói. 142

FIGURA 145: Reservatório da Correção, frente (esquerda), fundos (direita). 142

FIGURA 146: Interior do reservatório. 142

FIGURA 147: Elevador público do Parque das Águas de Niterói. 143

FIGURA 148: Auditório do parque. 143

FIGURA 149: Caminho no Parque das Águas de Niterói. 143

FIGURA 150: Recuperação do Bairro do Chiado. 144

FIGURA 151: Escadaria no Bairro do Chiado. 144

FIGURA 152: Maquete da Amnésia Topográfica II. 144

FIGURA 153: Amnésia Topográfica II. 144

FIGURA 154: Amnésia Topográfica II. 144

FIGURA 155: More Balls for Kapler Plaza. 145

FIGURA 156: Interior do Museu Kolumba. 145

FIGURA 157: Museu do Pampa. 145

FIGURA 158: Render do Museu do Pampa. 145

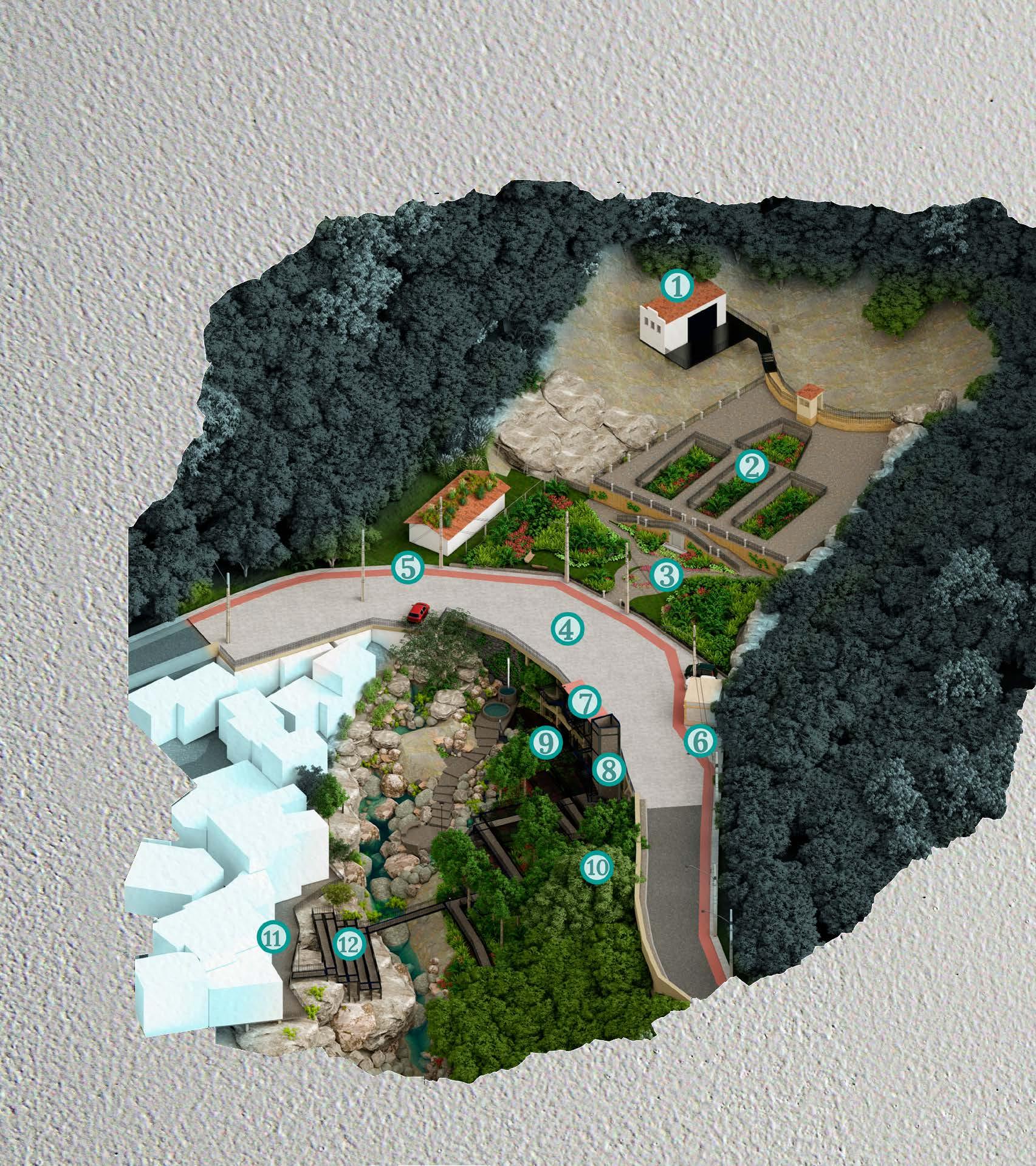

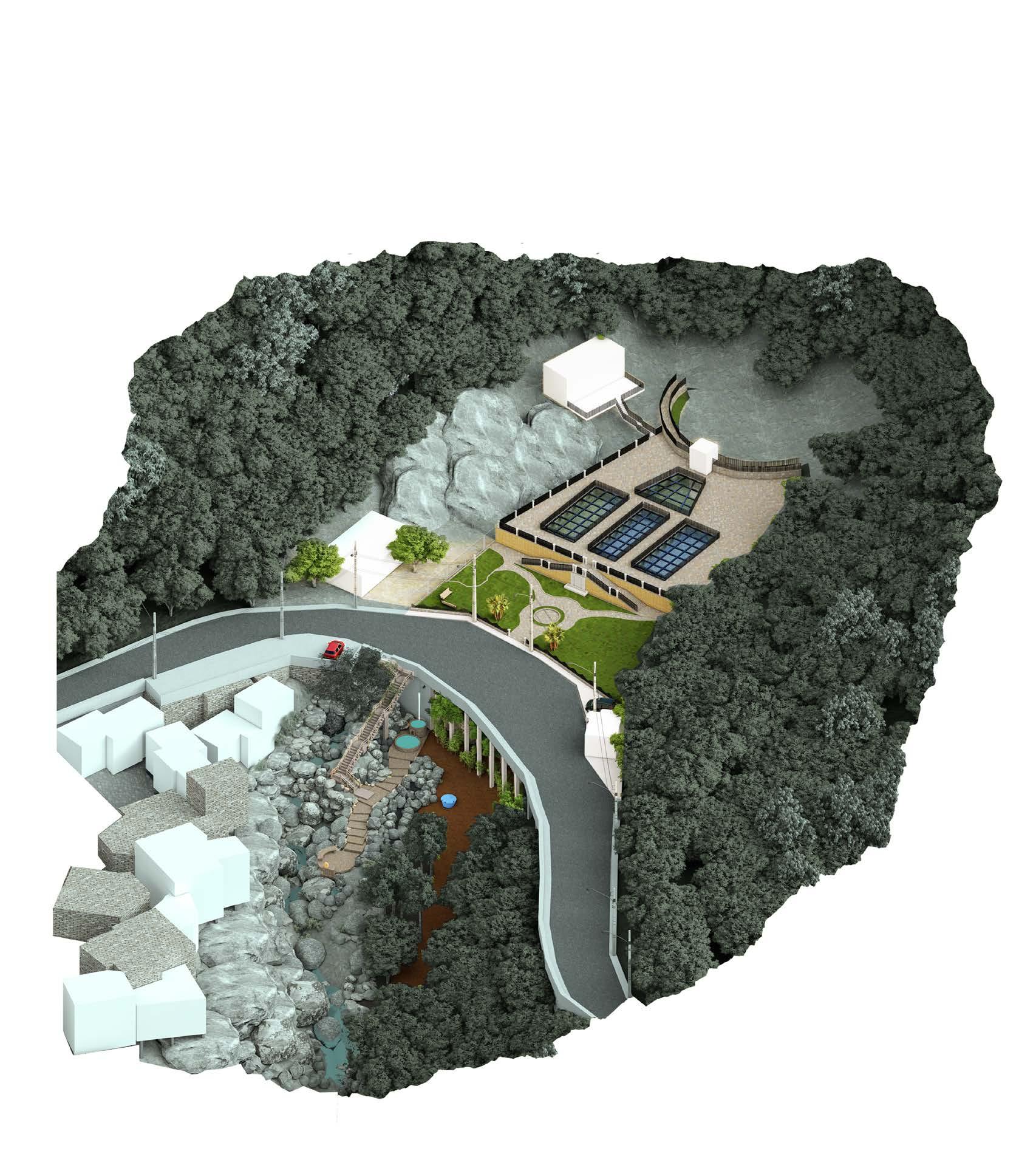

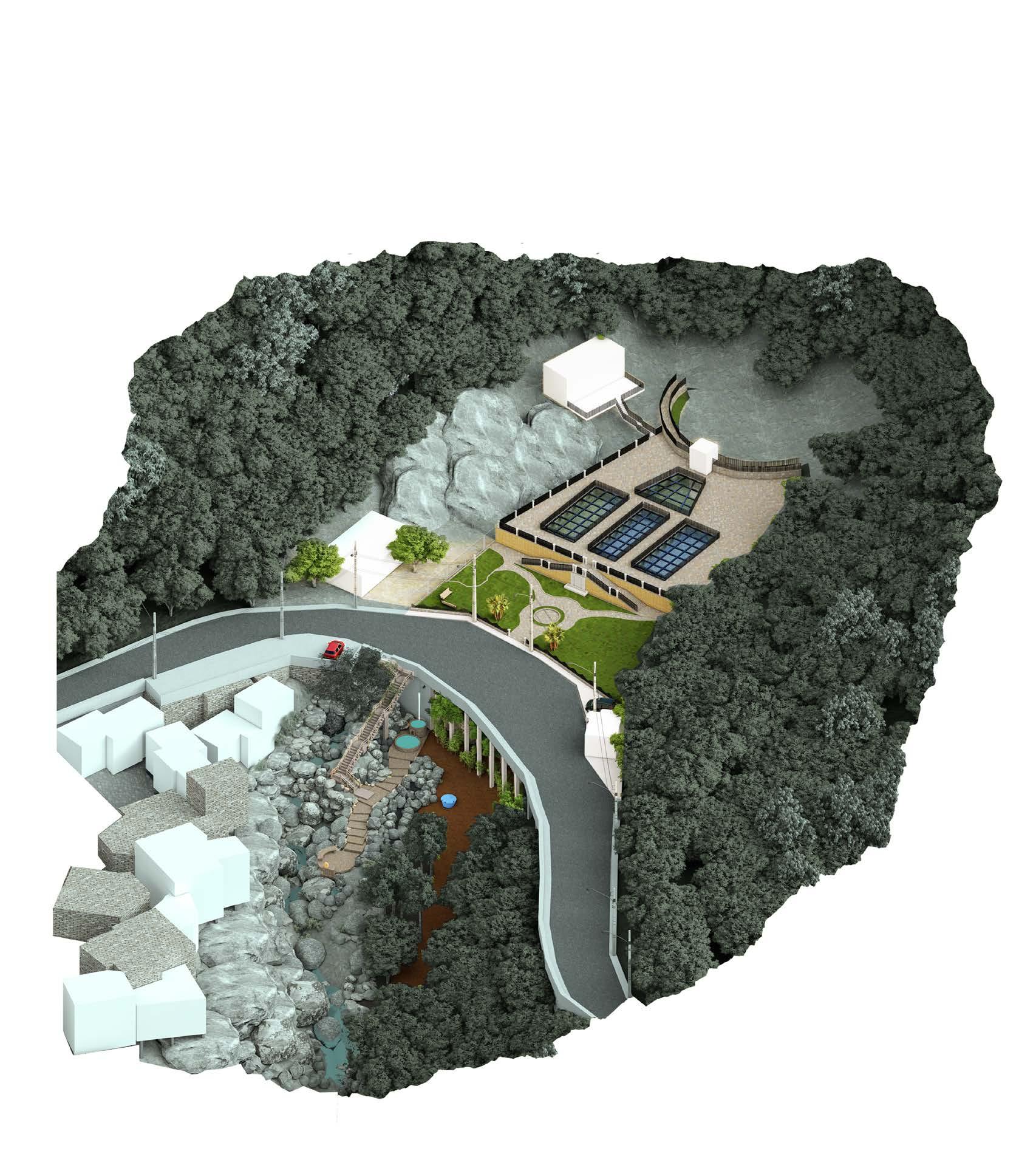

FIGURA 159: Masterplan da interbenção 148

FIGURA 160: Croqui da Intervenção na Banheira do Imperador. 150

FIGURA 161: Croqui da Intervenção nas cisternas do Reservatório do Carioca. 151

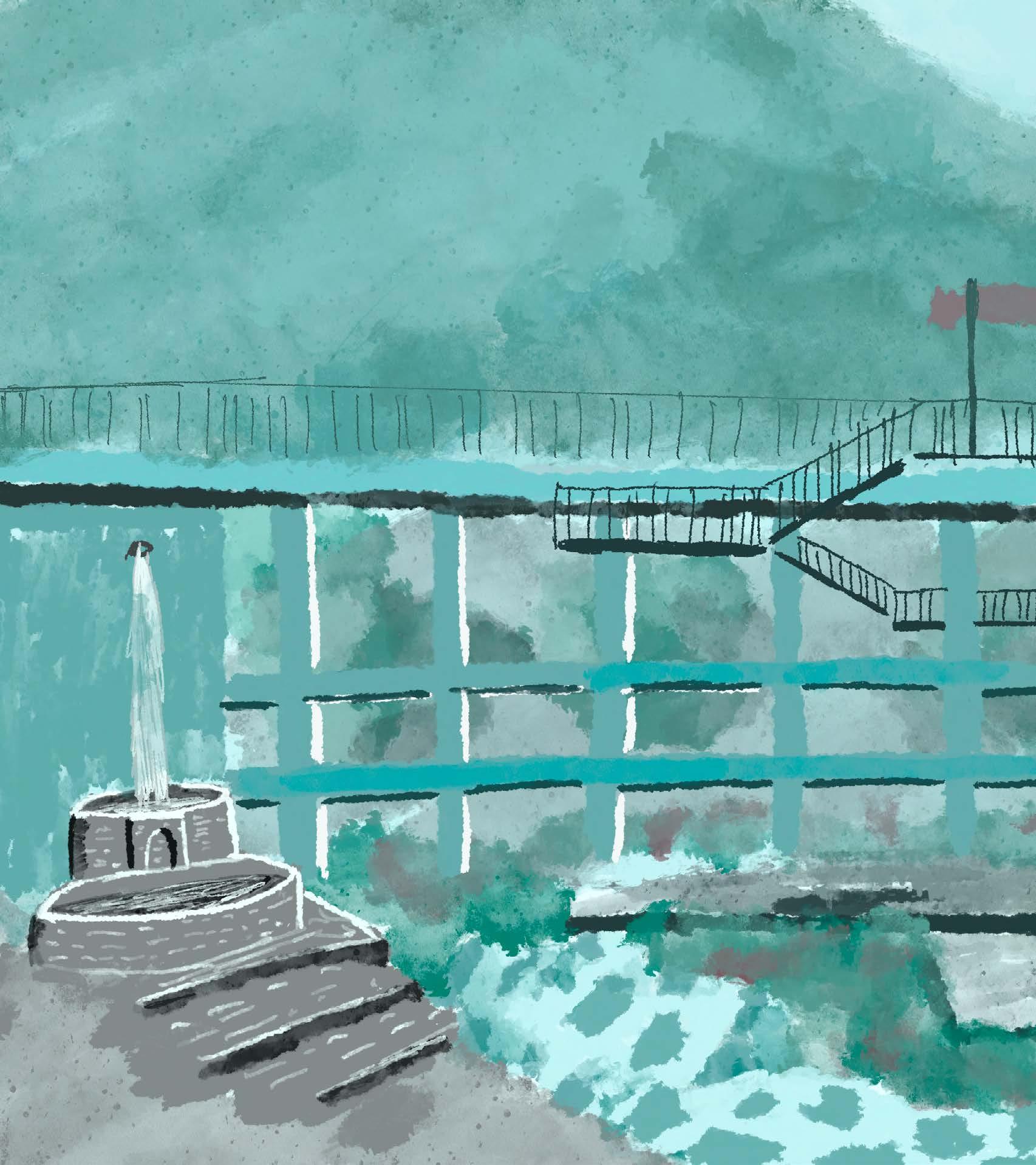

FIGURA 162: Croqui da Intervenção no jardim do Reservatório do Carioca. 153

FIGURA 163: Croqui da Intervenção na Piscininha do Silvestre. 154

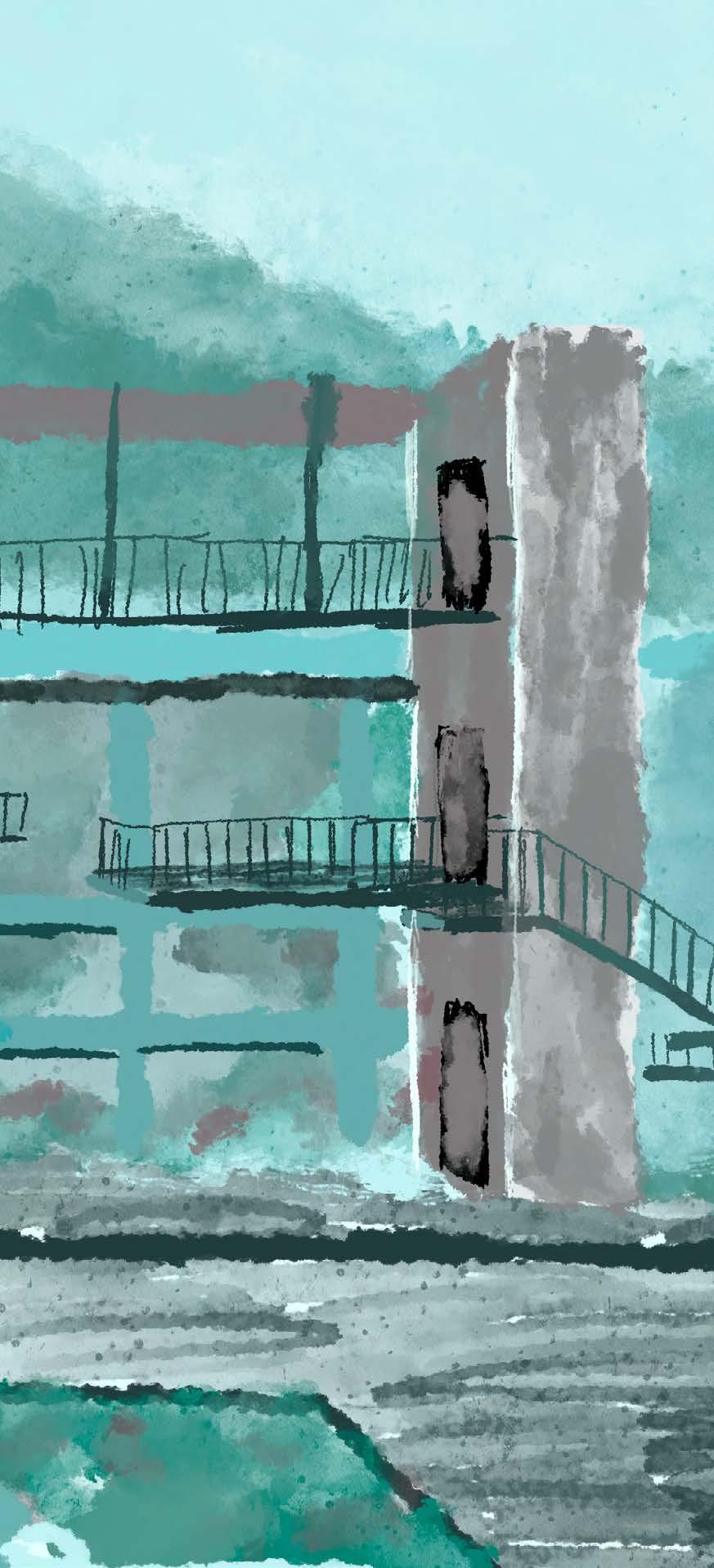

FIGURA 164: Croqui da intervenção na fachada do Reservatório do Morro do Inglês. 156

FIGURA 165: Croqui da intervenção no canal ao lado do Largo do Boticárrio. 157

FIGURA 166: Croqui da intervenção na Bica da Rainha. 158

FIGURA 167: Croqui da intervenção na foz do rio Carioca. 159

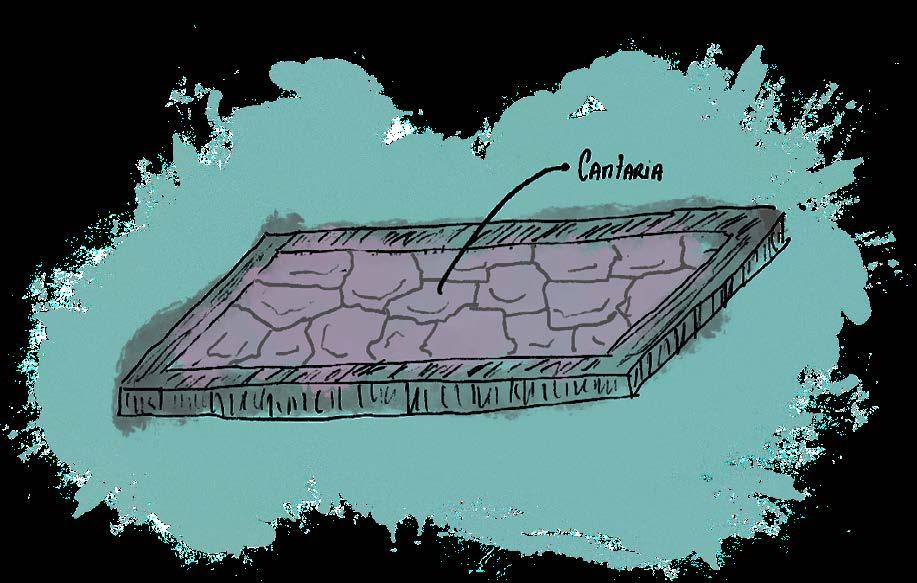

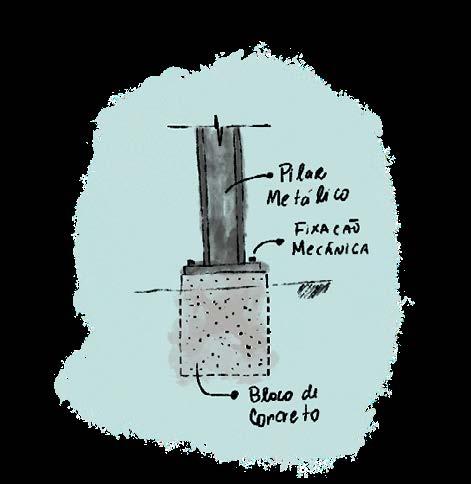

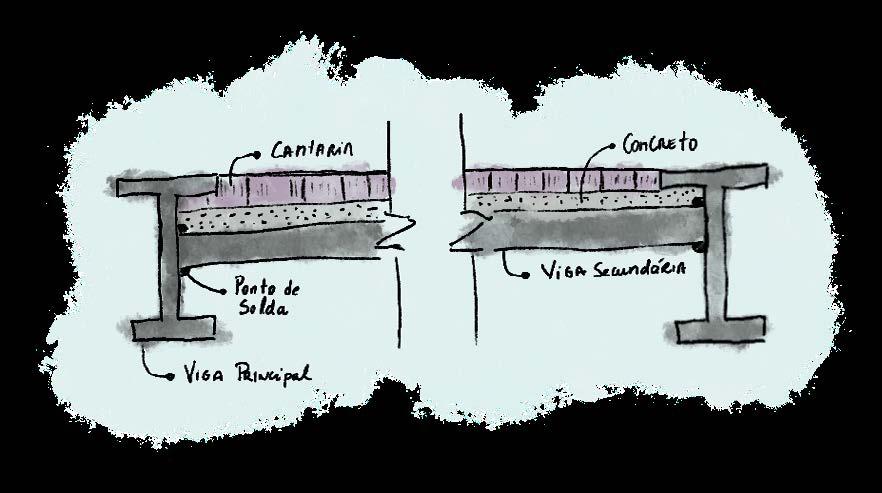

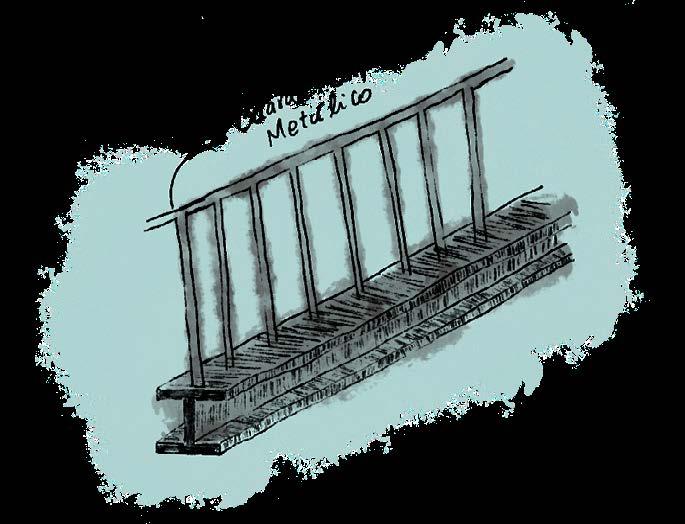

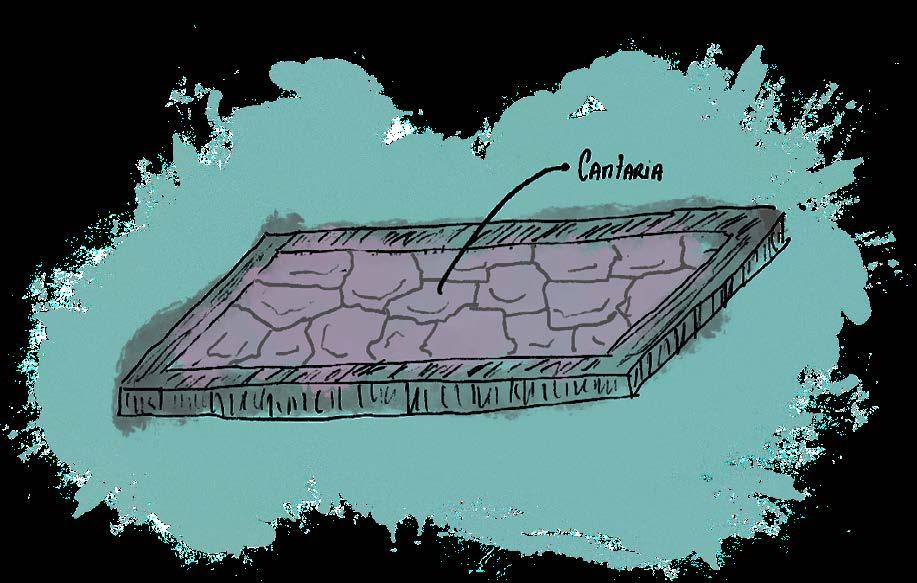

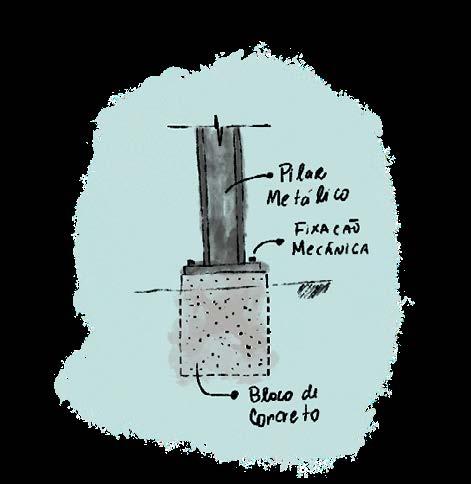

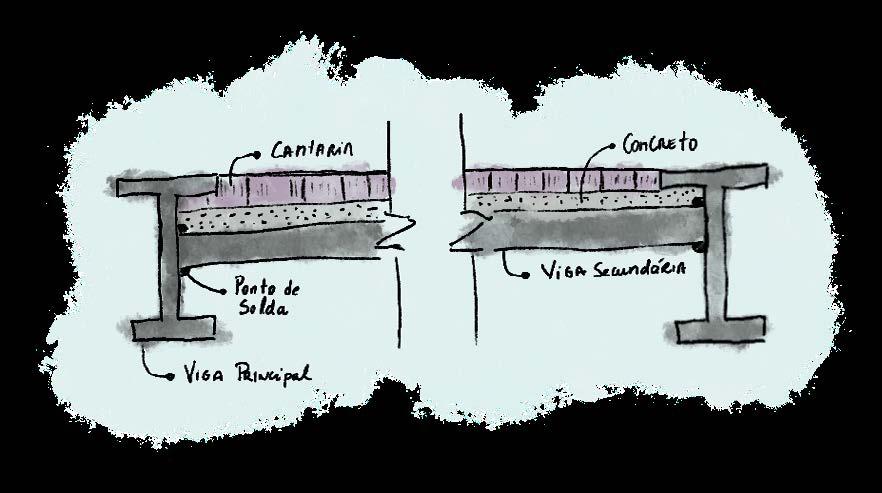

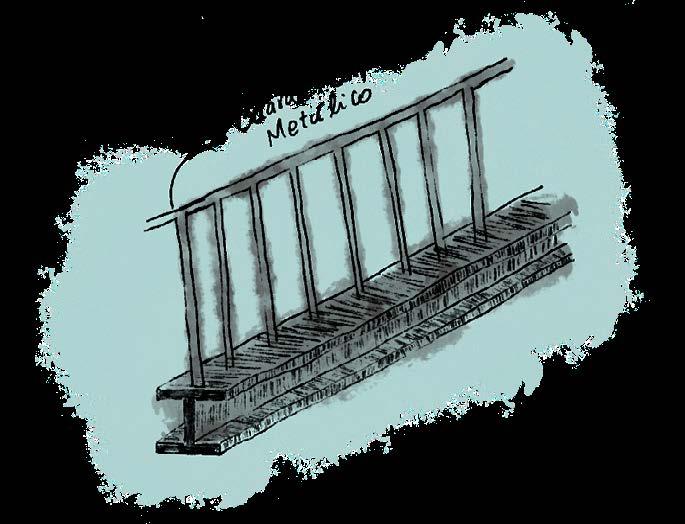

FIGURA 168: Desenho esquemático da moldura de vigas metálicas sustentando placa de gradil vazado. 160 FIGURA 169: Desenho esquemático da moldura de vigas metálicas sustentando placas de concreto e cantaria. 160 FIGURA 170: Guarda-corpo metálico com hastes verticais. 161 FIGURA 171: Desenho esquemático mostrando a relação entre vigas principais e vigas secundárias. 161

FIGURA 172: Corte esquemático da laje com gradil. 161

FIGURA 173: Elemento para composição do jardim Vertical. 161 FIGURA 174: Corte esquemático da laje com cantaria. 161

FIGURA 175: Desenho esquemático da fundação. 161

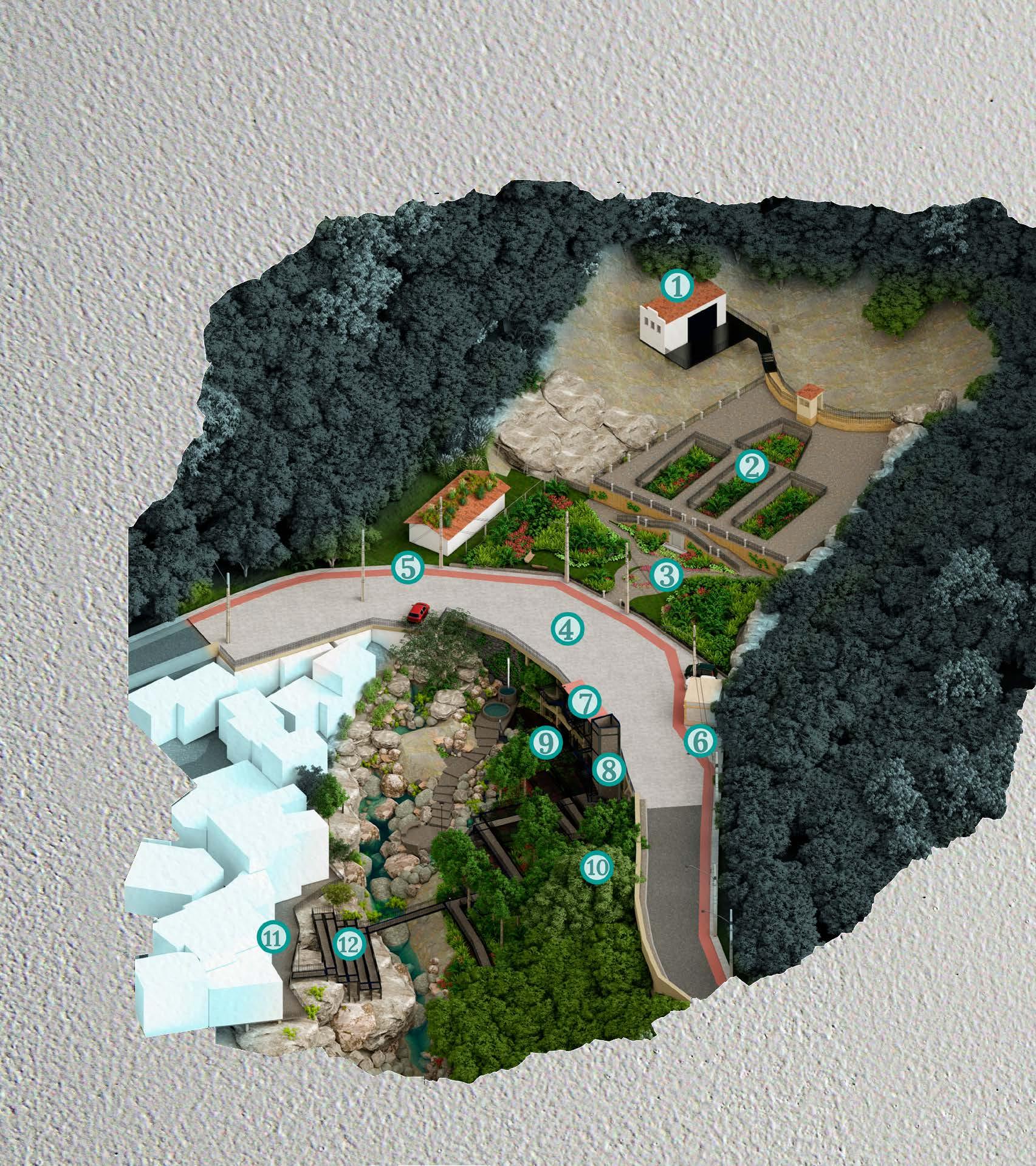

FIGURA 176: Esquema geral da intervenção na subárea 2.. 163 FIGURA 177: Reservatório do Carioca e Piscinha do Silvestre. 164

FIGURA 178: Vista aérea da intervenção no Reservatório.. 166

FIGURA 179: Jardim em movimento no Reservatório do Carioca. 166

FIGURA 180: Jardim em movimento no Reservatório do Carioca. 166

FIGURA 181: Intervenção na rua Almirante Alexandrino.. 166

FIGURA 182: Intervenção na rua Almirante Alexandrino.. 167

FIGURA 183: Intervenção na rua Almirante Alexandrino.. 167

FIGURA 184: Elevador urbano na Piscininha do Silvestre. 168

FIGURA 185: Nova sacada e rampa de acesso à Piscininha. 168

FIGURA 186: Chuveiros e bancos dão assistência às piscinas. 168

FIGURA 187: Vista aérea da intervenção na Piscininha do Silvestre. 169

FIGURA 188: Escadaria entre pilares existentes. 169

FIGURA 189: Mobiliário para repouso. 169

FIGURA 190: Baldio 01 - Anfiteatro. 170

FIGURA 191: Baldio 02 - Caminho. 171

FIGURA 192: Vista aérea da intervenção no baldio 01. 172

FIGURA 193: Ponte sobre o rio Carioca no baldio 01. 172

FIGURA 194: Escadaria jardim. 172

FIGURA 195: Intervenção no Baldio 01. 173

FIGURA 196: Simulação do baldio 01 com nível do rio Carioca elevado. 172

FIGURA 197: Espaço para os contêineres de lixo. 173

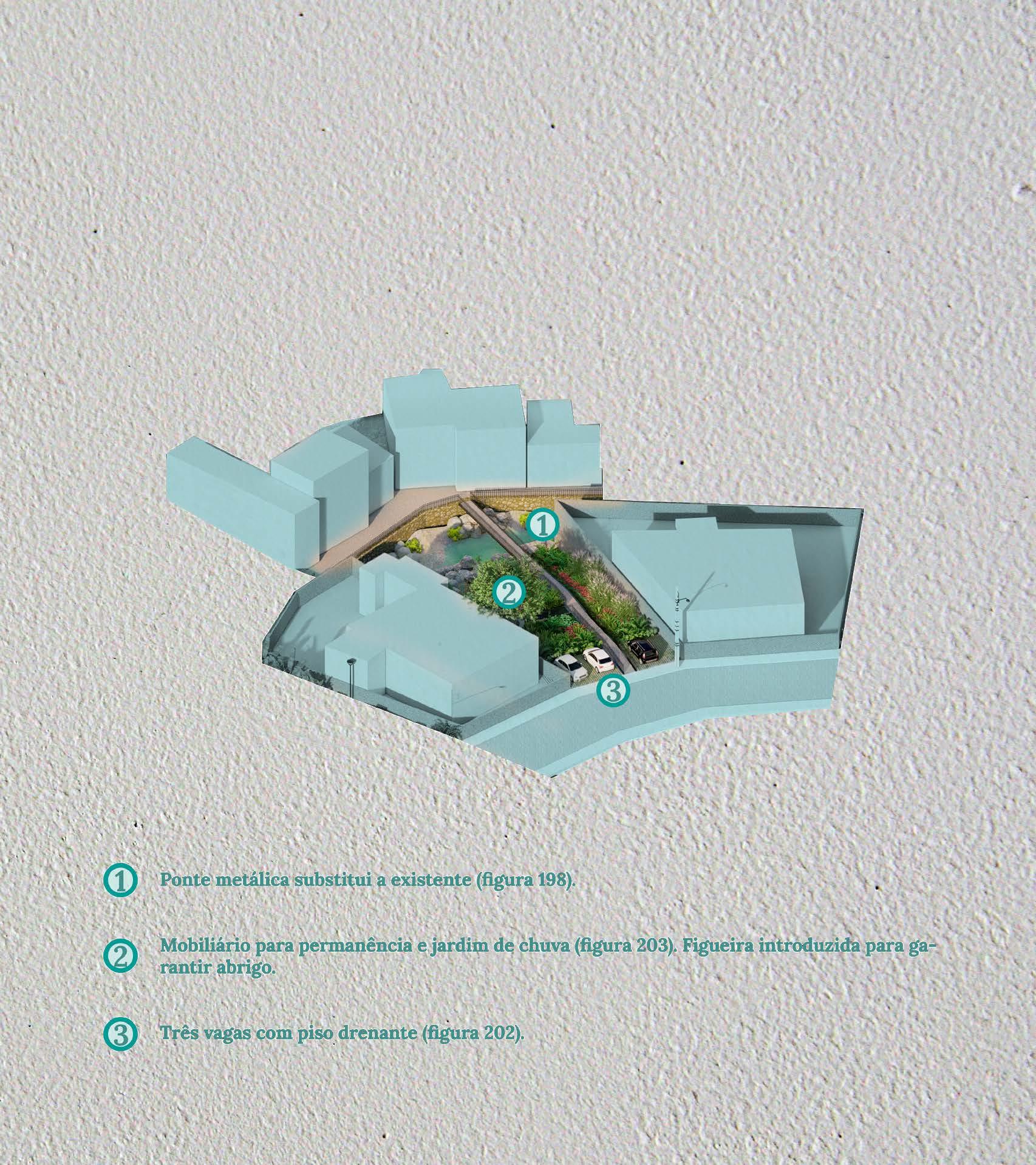

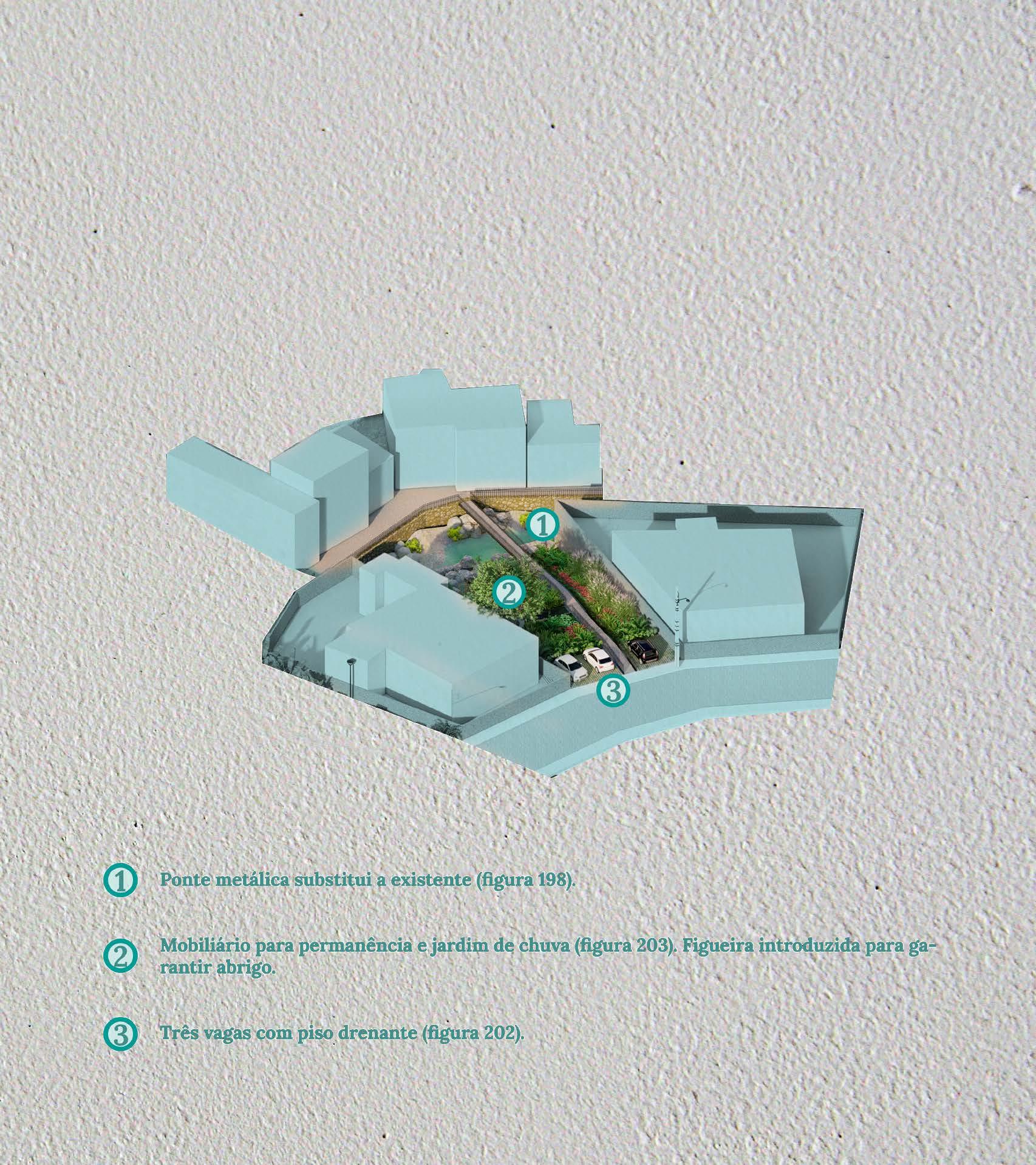

FIGURA 198: Intervenção no baldio 02. 174

FIGURA 199: Vista da via Carioca em direção ao baldio 02. 174

FIGURA 200: Vista do mobiliário. 174

FIGURA 201: Vista aérea do baldio 02. 175

FIGURA 202: Vagas com piso drenante. 175

FIGURA 203: Mobiliário do baldio 02. 175

FIGURA 204: Baldio 03 - Horta Comunitária. 176

FIGURA 205: Baldio 05 - Parquinho e baldio 04 - Caminho. 177

FIGURA 206: Vista aérea do baldio 03. 178

FIGURA 207: Horta comunitária. 178

FIGURA 208: Vista do acesso à horta. 178

FIGURA 209: Vista do baldio 03 da rua Conselheiro Lampreia. 178

FIGURA 210: Intervenção no baldio 03. 179

FIGURA 211: Plaraforma para permanência sobre o rio Carioca. 179

FIGURA 212: Intervenção no baldio 04. 180

FIGURA 213: Vagas com piso drenante. 180

FIGURA 214: O rio Carioca da plataforma. 180

FIGURA 215: Vista aéra do baldio 05. 181

FIGURA 216: Jardim de chuva. 181

FIGURA 217: Platagorma elevada do baldio 04. 181

FIGURA 218: Vista aérea do baldio 5. 182

FIGURA 219: Parquinho no baldio 5. 182

FIGURA 220: Vista da casa na árvore. 182

FIGURA 221: Muro verde que protege o parquinho. 182

FIGURA 222: intervenção no baldio 5. 183

FIGURA 223: Jardim vertical na entrada do rio Carioca em galeria. 183

Lista de Abreviaturas

AMOG - Associação de Moradores do Guararapes

APP - Área de Proteção Permanente

CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique

FMP - Faixa Marginal de Proteção

INEPAC - Instituto Estadual do Patrimônio Cultural

IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

PAL - Projeto Aprovado de Loteamento

UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

ZE-1 - Zona Especial 1

01 Do primeiro olhar à teoria

Descendo o rio Estética da ruína e John Ruskin Terceira paisagem, jardim e movimento e Gilles Clément Entre Ruskin e Clément

02 Os vestígios investigados

a história dos vestígios e das suas paisagens cartogradando em três escalas

00 Introdução O problema Objeto Justificativa Objetivos Metologia 24 24 25 27 28 23

32 56 58 59 30

66 73 62

Outras paisagens

Clément: conceitos a partir de três jardins Parque Vale dos Contos:

trajetos Parque das Águas de Niterói

parasitário

Os vestígios investigados

Materplan da intervenção

e técnicas

rio das memórias

Finais

Bibliográficas

- Caderno Técnico

03

Gilles

consolidando

Sublime

130 140 142 144 128 04

Croquis Materiais

Carioca,

Considerações

Referências

Apêndice I

148 150 160 162 184 186 191 146

Introdução

FONTE: Realizado pelo autor

O PROBLEMA

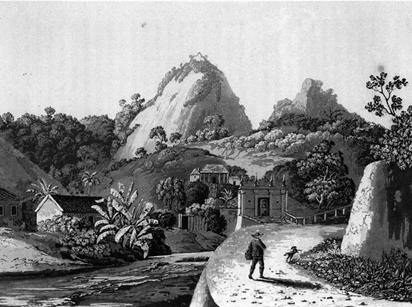

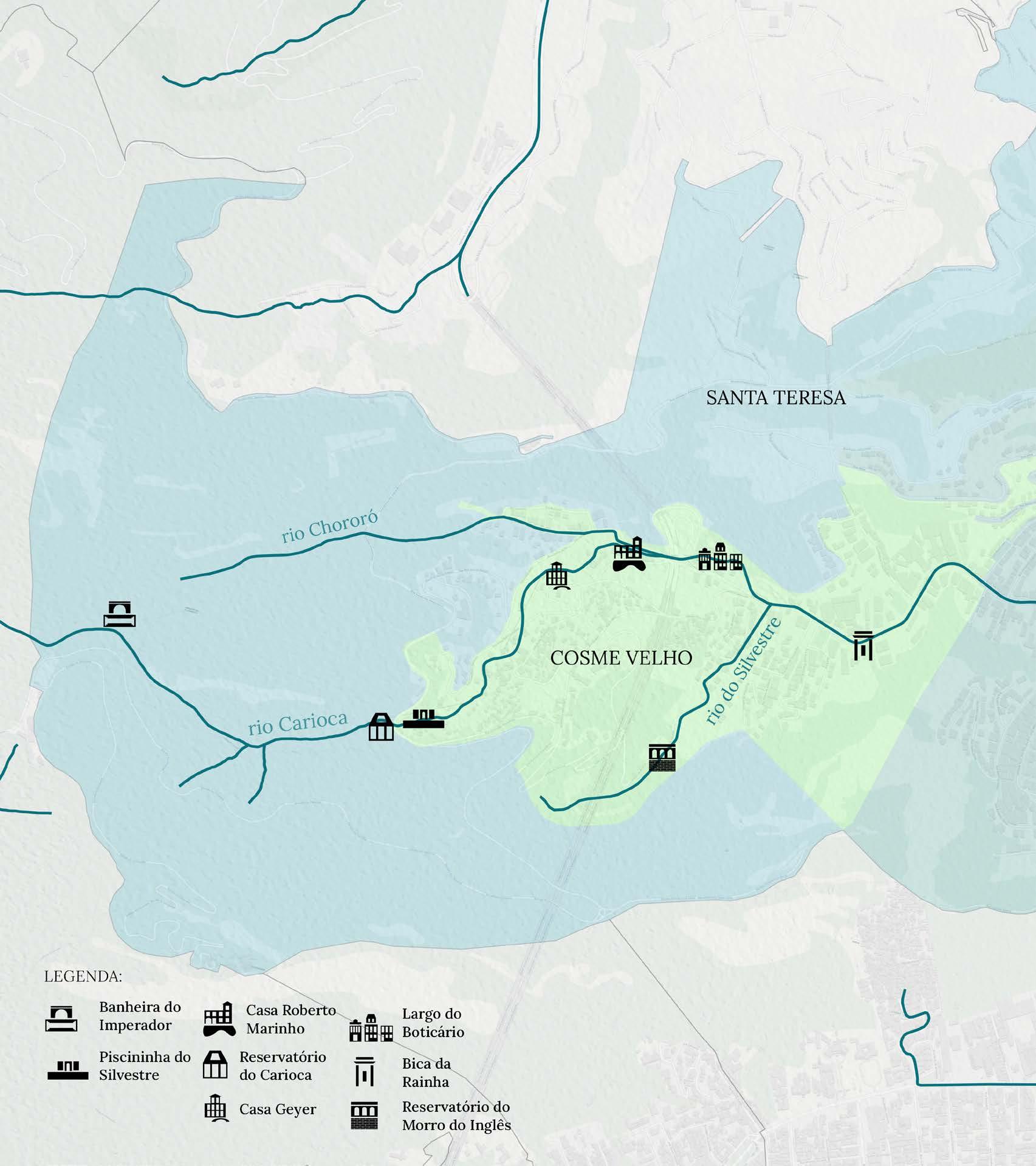

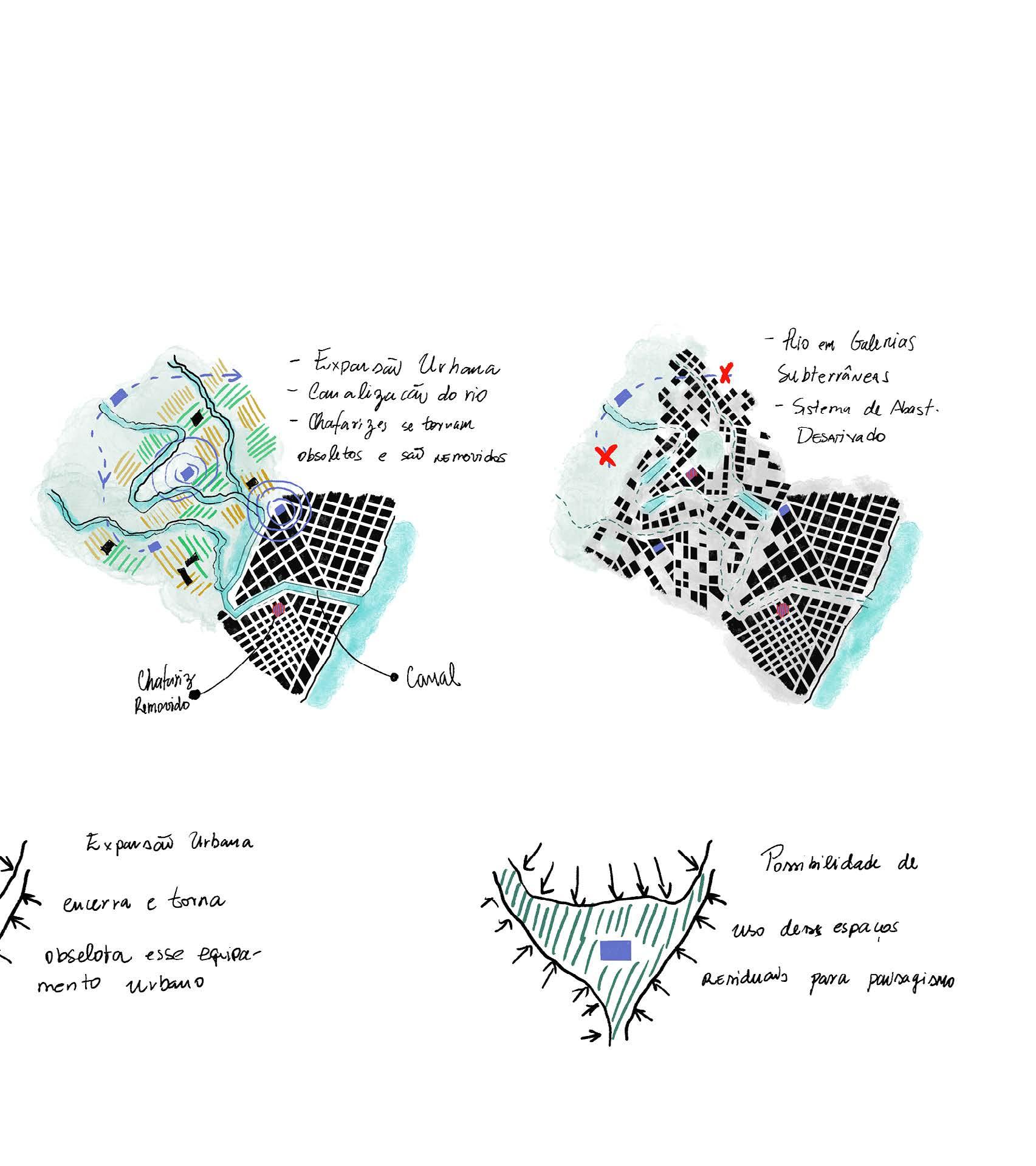

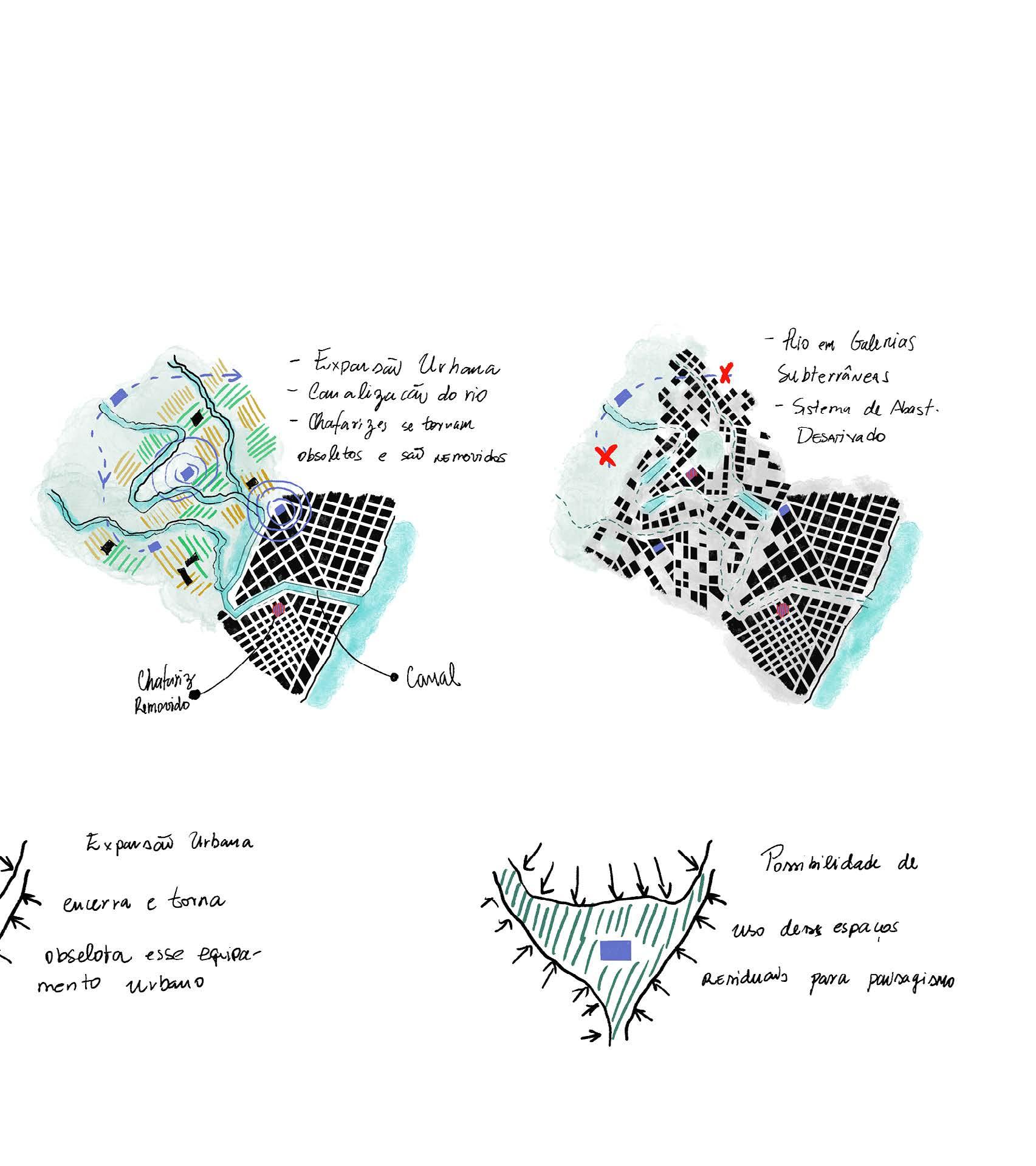

A partir da segunda metade do século XVIII, a necessidade de criar um sistema de abastecimento de água para a cidade do Rio de Janeiro obrigou o poder público a criar uma série de equipamentos de infraestrutura urbana para que essa demanda fosse atendida. O rio Carioca, pela sua proximidade ao Centro da cidade, foi o primeiro a passar por essa interferência (DE ALMEIDA, 2013).

Hoje, vestígios dessa relação entre sociedade e rio se concentram no bairro do Cosme Velho. Eles existem na forma de piscinas naturais, reservatórios, canais, valões, casas de apoio do antigo sistema de abastecimento, bicas e fontes. Em alguns casos, o abandono dessas edificações fez com que atingissem o estado de ruína.

Muitas pessoas ainda são atraídas para esses espaços para lazer e contemplação, geralmente moradores da favela dos Guararapes ou turistas. São atraídos pela possibilidade de tomar banho nas piscinas naturais, pelo contato com a natureza do Parque Nacional da Tijuca ou pela admiração à estética pitoresca das ruínas. Todavia, a importância histórica desses vestígios não é conhecida pela maior parte dos seus visitantes.

Além disso, as conexões existentes com o espaço que os cerca não se dá de forma apropriada. Alguns encontram-se atrás de grades fechadas a cadeado, outros no meio de vias expressas com calçadas estreitas ou que só podem ser acessados através de longas escadarias. Pode-se dizer que estão alienados do tecido urbano que os circunda.

Portanto, temos uma problemática que pode ser caracterizada pelo binômio esquecimento -desconexão.

OBJETO

Os vestígios da relação entre a sociedade do Rio de Janeiro e o rio Carioca no bairro do Cosme Velho: os reservatórios, as casas de apoio a esse antigo sistema de fornecimento de água e as torneiras que distribuíam esse recurso.

O primeiro desses reservatórios foi a Caixa Mãe d’Água, construída em 1774, na rua Almirante Alexandrino. Esse compo-

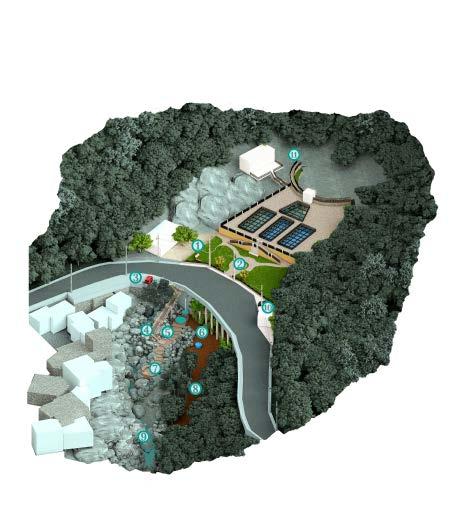

FIGURA 1: Jovens brincam na Piscininha do Silvestre. FONTE: site do Globo (< https://oglobo.globo.com/rio/carioca-sera-primeiro-rio-ser-tombado-do-estado-22286503> 24

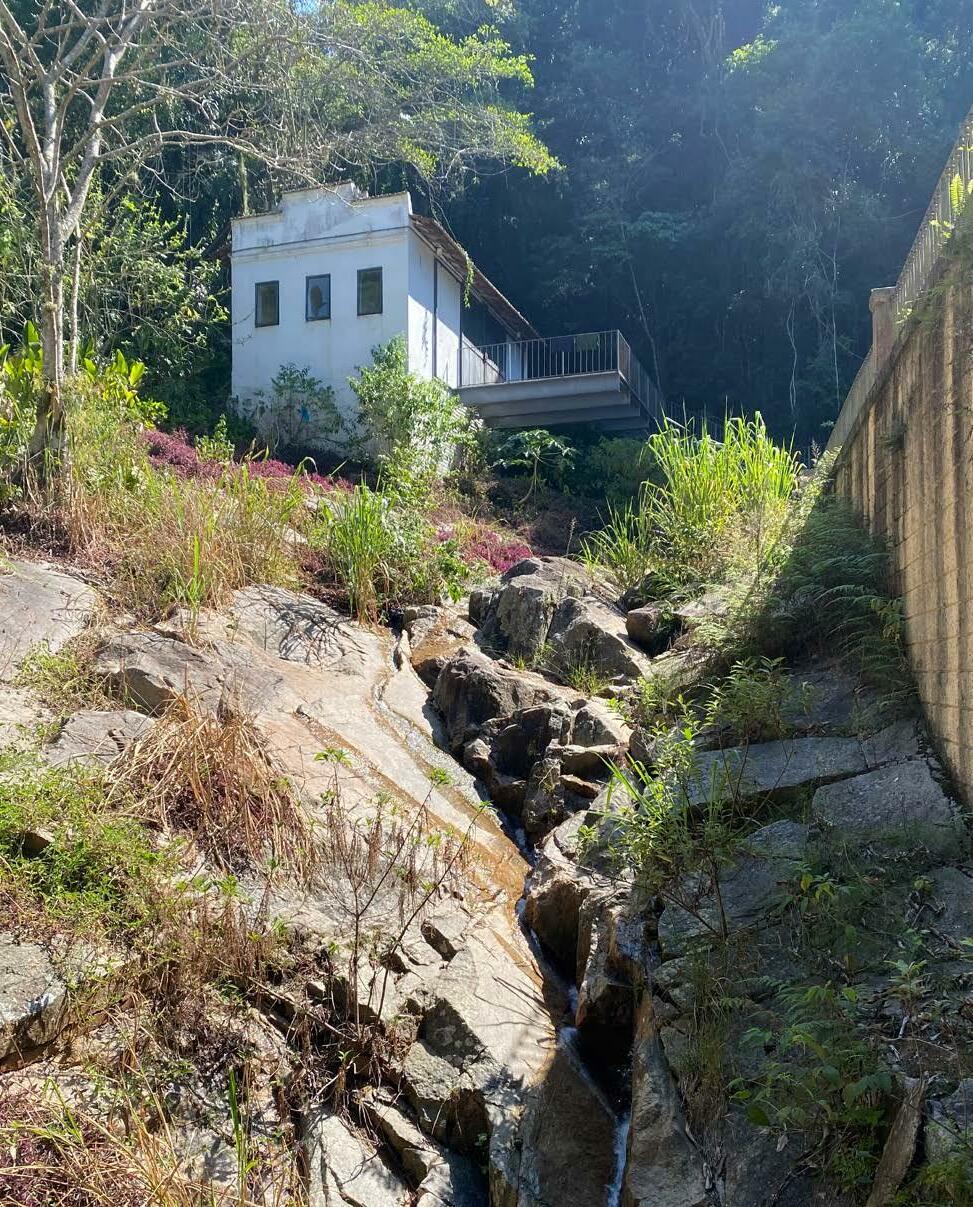

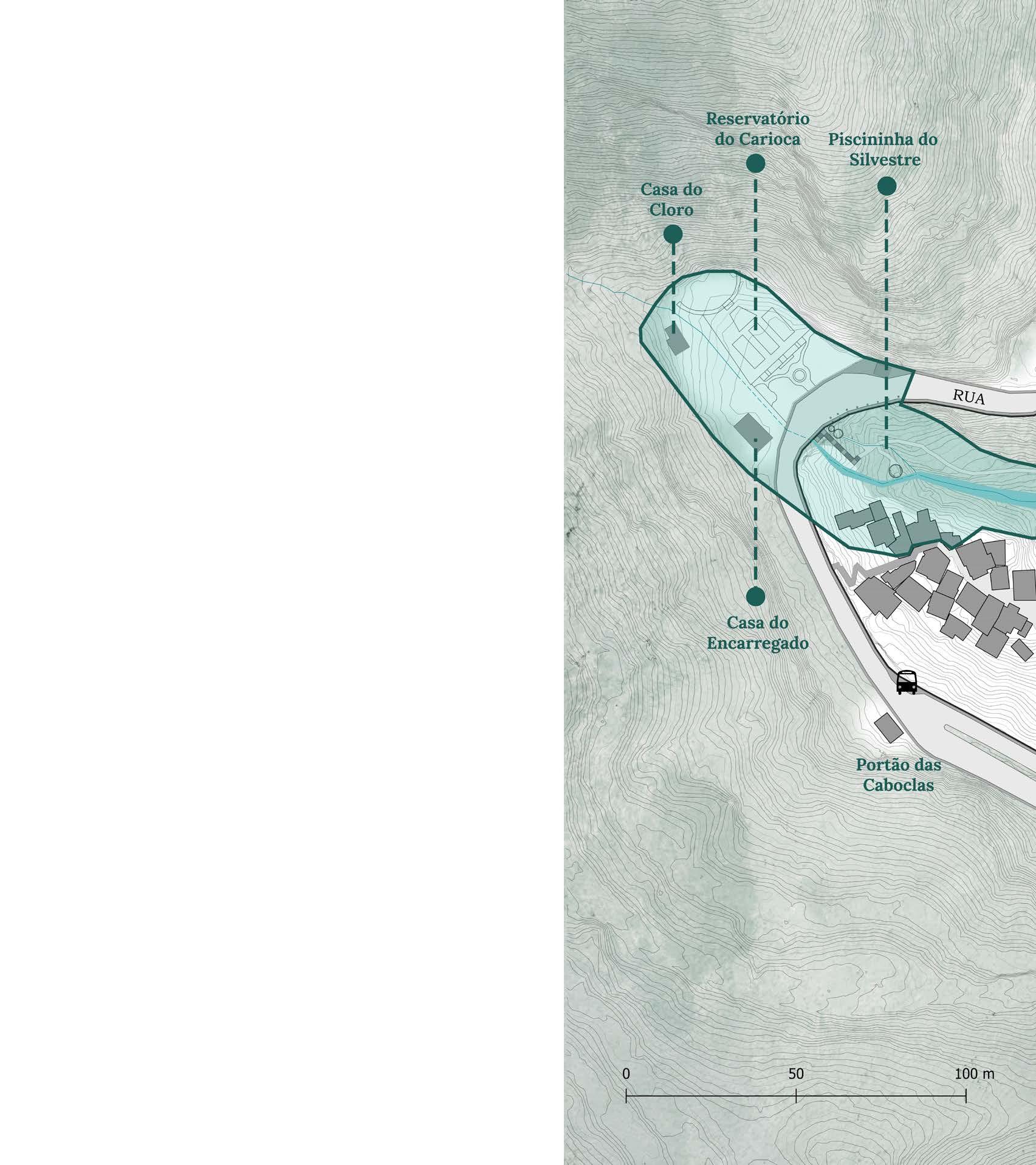

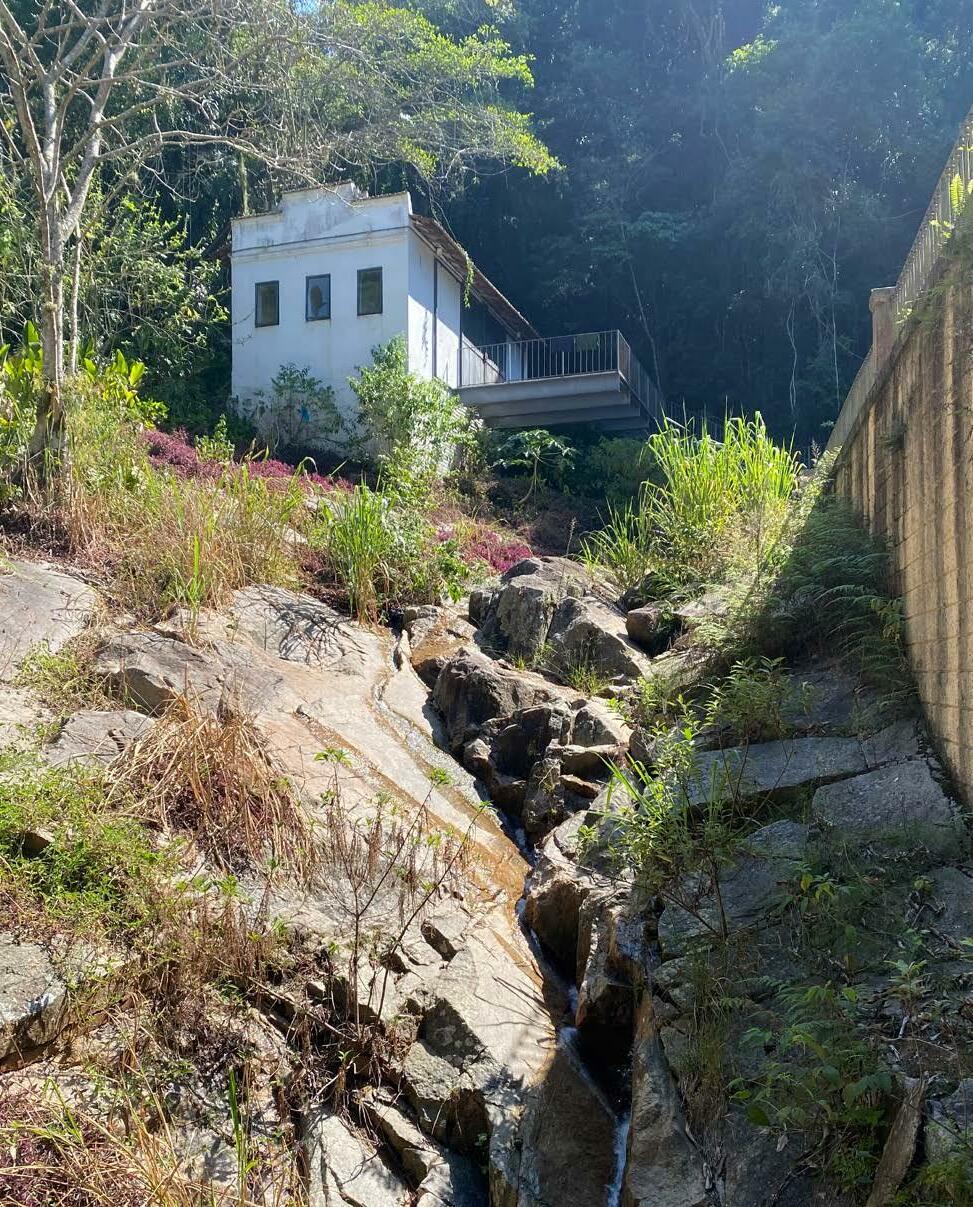

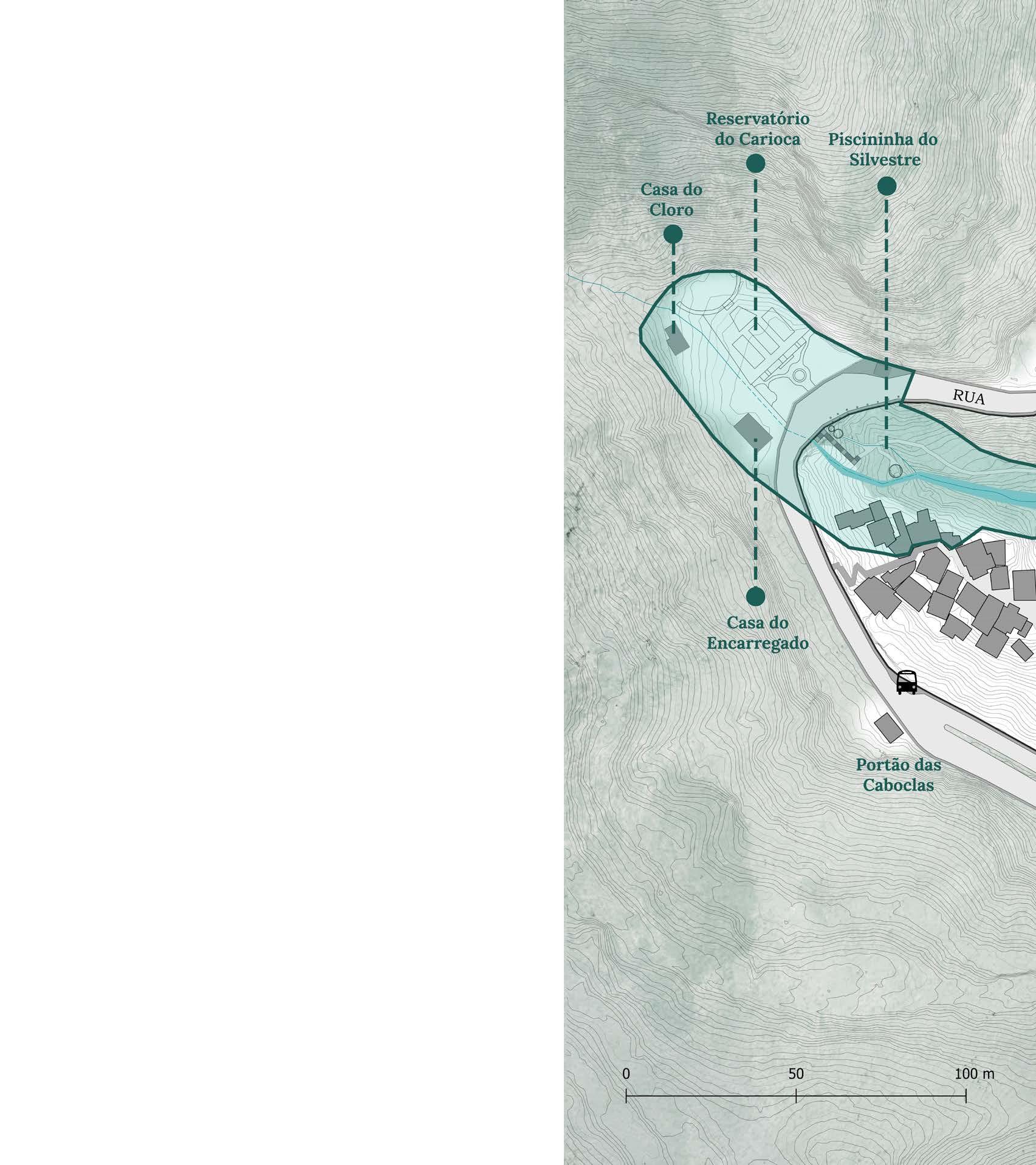

nente vai ser expandido em 1865 com a introdução do Reservatório do Carioca (figura 2). Trata-se de um conjunto de quatro cisternas e jardim servido por duas edificações de apoio: a casa do encarregado e a casa do cloro. Nesse mesmo local, ao se descer uma escadaria, tem-se acesso a um conjunto de pequenas barragens conhecida hoje como Piscininha do Silvestre (figura 1).

Outro reservatório importante, situado na ladeira do Ascurra, é o Reservatório do Mor-

ro do Inglês. Sua função princi pal era reservar as águas do rio do Silvestre, todavia, tubulações o conectavam ao Reservatório do Carioca de maneira que as águas do último poderiam ir para o primeiro caso a vazão do rio aumen tasse em função das chuvas.

A população carioca acessava essa água a partir de torneiras e chafarizes situados por toda cidade. No caso do Carioca, destaca-se a Bica da Rainha que se encontra na rua Cosme Velho.

Finalmente, na trilha do Carioca, dentro do Parque Nacional da Tijuca, encontra-se a Banheira do Imperador, uma cisterna que acumulava água para manter as antigas fazendas que uma vez ocuparam aquela locali dade.

elementos que, por natureza, des conectam.

Hoje, por diversas razões; sejam elas culturais, econômicas, memoriais ou políticas; ambiciona-se a recuperação desses componentes para a paisagem e memória urbana. Pode-se dizer que o campo da intervenção em infraestruturas obsoletas com valor de memória está inserido do debate contemporâneo em torno da requalificação urbana e, desse modo, é um assunto corrente no âmbito da Arquitetura e Urbanismo.

JUSTIFICATIVA

Componentes obsoletos de infraestrutura urbana se tornaram desafios para o funcionamento das cidades. Em muitos casos, na medida em que houve a expansão do tecido urbano, esses componentes foram cercados ao mesmo tempo que a relação das pessoas com eles atrofiou. Portanto, restaram a esses componentes os muros, as grades e as cercas;

Quando se leva em conta uma perspectiva mais específica, percebe-se que o rio Carioca é objeto de diversos estudos1 e trabalhos de conclusão de curso premiados2. Como assunto, está inserido no debate maior sobre o desafio de se lidar com rios que se encontram inseridos no meio urbano.

Ademais, não é só no meio acadêmico que esse corpo d´água e os vestígios históricos da sua relação com a sociedade carioca têm despertado interesse. Recente matéria jornalística realizada

1 A professora e pesquisadora Lucia Maria Sá Antunes organiza junto ao Núcleo Interdisci plinar de Pesquisa em Paisagismo da PROURB FAU/UFRJ ampla pesquisa sobre rios urbanos incluindo o Carioca.

2 O TCC Rio Carioca de Tamires Baraúna recebeu em 2017 o prêmio Ópera Prima.

https://oglobo.globo.com/rio/carioca-sera-primeiro-rio-ser-tombado-do-estado-22286503> Acessado em: 25/06/2022).

25

pelo RJTV1 visitou a fonte do rio e alguns dos antigos equipamentos de infraestrutura de fornecimento de água, conferindo especial atenção à necessidade de resgatar

1 Conheça a nascente do Rio Carioca, que começa cristalino e limpo e chega com lixo e esgoto à Baía, matéria jornalística veiculada no RJTV em 2022 (<https://g1.globo.com/rj/rio-de -janeiro/noticia/2022/05/06/conheca-a-nascen te-do-rio-carioca-que-comeca-cristalino-e-lim po-e-chega-com-lixo-e-esgoto-a-baia.ghtml> Acessada em: 07/06/2022).

a memória desses edifícios. Já no campo das artes, podemos citar o documentário Carioca era um Rio (2012) de Simplício Neto e a intervenção artística Transposição do rio Carioca (2008) do fotógrafo Felipe Varandas como exercícios na di reção de tentar realizar esse resgate.

Já em uma perspectiva mais concreta, deve-se citar tan-

to o restauro realizado na Bica da Rainha em 2014 como o restauro do Reservatório do Carioca em 2019 como formas de se preservar a integridade física desse patrimônio. Infelizmente, em ambos os casos apenas o restauro não foi suficiente para reintegrar esses espaços com o tecido urbano.

Quando se leva em conta a relação dos moradores com esses vestígios, constata-se uma ressignificação já em curso. É o caso da Piscininha do Silvestre, antigo reservatório hoje utilizado como piscina natural para a comunidade do Guararapes (figura 3) e visitantes. Deve-se ressaltar também a participação dessa comunidade nos cuidados conferi dos ao rio Carioca através da participação em organizações não governamentais2 e programas de conservação do Poder Público3.

Tudo isso, fundamenta a importância de se pensar em projetos que proponham interven ções em infraestruturas urbanas obsoletas com valor de memória que tenham como intuito estrei tar a relação dos moradores com esses equipamentos. Já no aspecto específico o interesse público em torno do objeto desse trabalho

2 ONGs como a Anfitriões do Cosme Ve lho.

3 Programa Conservando Rios da Prefeitu ra do Rio de Janeiro, infelizmente descontinuado em 2022.

FIGURA 2: Reservatório do Carioca e a mata ao fundo.. FONTE: Acervo Pessoal (jun/2022). 26

pode ser encontrado em diversas frentes. Percebe-se a existência de interesse acadêmico, jornalístico, artístico, governamental e comunitário no rio Carioca e nas construções a ele associadas, portanto, exis te margem para que projetos possam ser pensados para tentar trazer melhoramentos na dinâmica de funcionamento desse objeto.

ruína, defendida por John Ruskin (1819 – 1900) e dos conceitos de Terceira Paisagem e Jardim em Movimento do paisagista Gilles Clément.

Objetivos Específicos

- Colocar esse patrimônio em maior evidência no tecido urbano.

- Repensar as conexões entre o tecido urbano e os vestígios da interação entre rio Carioca e a sociedade.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Enfrentar o binômio esquecimento-desconexão que caracteriza os vestígios da interação entre o rio Carioca e a sociedade a partir da recuperação da sua memória, da valorização da estética da

- Intervir nos espaços livres que encerram esse patrimônio, valorizando as atividades que neles já se desenvolvem.

- Valorizar, em especial, a relação entre esses vestígios e a via Carioca na favela do Guararapes.

FIGURA 3: rio Carioca na comunidade do Guararapes. FONTE: O Globo (< https://oglobo.globo.com/rio/carioca-sera-primeiro-rio-ser-tombado-do-estado-22286503> Acessado em: 25/06/2022). 27

METODOLOGIA

De maneira geral, esse trabalho de conclusão e curso visa lançar mão de conceitos teóricos de John Ruskin (valorização da estética da ruína) e Gilles Clément (Terceira Paisagem e Jardim em Movimento) com o intuito de criar a partir deles um conjunto de diretrizes projetuais que norteiem uma intervenção nos vestígios da interação entre a sociedade e o rio Carioca.

Para isso, no primeiro capítulo, realizarei uma aproximação pessoal do rio Carioca e desses equipamentos de infraestrutura associados a ele desde sua nascente até a sua foz. A partir disso, será evocado como os conceitos dos autores já citados podem fundamentar teoricamente essa interpretação pessoal sobre o espaço visitado. Esses autores, então, serão contextualizados e os pontos em que suas visões sejam harmônicas serão ressaltados de maneira que seja realizada uma espécie de “costura” teórica entre eles.

Já no segundo capítulo, o foco estará em tentar compreender a complexa paisagem estabelecida pelo objeto do trabalho e seu entorno. Para tal finalidade, essa paisagem será decomposta

em suas características mais básicas usando como referência para isso a teoria das portas da paisagem de Jean-Marc Besse (1956) e o Manual de Elaboração de Projetos de Pre-

servação do Patrimônio Cultural do Programa Monumenta/IPHAN. Esse documento ajuda a organi-

FIGURA 4: Banheira do Imperador. FONTE: acervo pessoal (jun/2022).

28

FIGURA 5: Bica da Rainha. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).

zar um diagnóstico da região que abranja os aspectos históricos e simbólicos do local, suas características físicas, urbanísticas e ambientais e os elementos sociais através de conversas com moradores.

Em seguida, no capítulo terceiro, será levantado um conjunto de referenciais projetuais capazes de consubstanciar eventuais escolhas de projeto. De início, será contemplado o trabalho paisagístico do próprio Gilles Clément com foco na investigação de como ele aplicou os próprios conceitos para a concepção de parques e jardins. Também será estudado o Parque do Horto Botânico e do Vale dos Contos em Ouro Preto. Desse projeto, constituído pelo Programa Monumenta, especial interesse será direcionado a como ele foi capaz de valorizar trajetos informais estabelecidos pela própria população e criar um con-

junto de mobiliários urbanos que trouxeram novos usos para aquele espaço. Finalmente, como referência programática, será analisado brevemente o Parque das Águas de Niterói. Neste projeto um equipamento obsoleto de infraestrutura de fornecimento de água foram requalificados.

Enfim, no capítulo quarto, será apresentado o projeto a partir de um masterplan das intervenções a serem realizadas no Cosme Velho e na foz do rio Carioca. Além disso, será realizado aprofundamento da proposta de intervenção em uma das regiões analisadas.

29

01.

Do primeiro olhar à teoria

FONTE: Realizado pelo autor

1.1 DESCENDO O RIO

As nascentes do rio Carioca se encontram espalhadas pelo Parque Nacional da Tijuca. Suas águas, ainda no parque, se juntam formando um riacho que desce a serra do Corcovado pelo talvegue natural estabelecido pelo relevo. O primeiro fragmento da interferência antrópica no seu curso é o local que ficou conhecido como Banheira do Imperador (figura 6 e 7).

A banheira é na verdawde um antigo reservatório construído em 1851 que tinha como objetivo abastecer de água as fazendas cafeeiras que ali se estabeleceram ao longo do século XIX (FIUZA, 2019). Já o arco de pedra (figura 8), era a ponte de uma estrada que em algum momento passou por ali. Se continuarmos a descer nessa trilha, encontraremos a ruína da Casa Carioca (figura 9), provavelmente, ela correspondia a uma das edificações pertencentes às fazendas já citadas.

FIGURA 9: Ruína da Casa Carioca. FONTE: acervo pessoal (jun/2022).

Esses fragmentos encontrados ao longo do rio Carioca passam a sensação de elementos que estão presos em um lento processo de digestão executado pela natureza abundante que os circunda. O teórico da restauração do século XIX, crítico, artista e escritor John Ruskin vai argumentar que as mar-

FIGURA 6: Banheira do Imperador em 1987. FONTE:

FIGURA 7: Banheira do Imperador hoje. FONTE: acervo pessoal (jun/2022).

FIGURA 8: Arco em pedra da banheira. FONTE: acervo pessoal (jun/2022).

32

cas do tempo de um edifício guardam a memória daqueles que o construíram ou se relacionaram com ele de alguma forma. Em suas palavras:

Pois, certamente, a maior glória de um edifício não está em suas pedras, ou em seu ouro. Sua glória está na sua Idade, e no seu profundo senso de expressividade de uma severa vigília, de misteriosa simpatia e até um senso de aprovação ou condenação que nós sentimos nas paredes que foram há muito lavadas pelas ondas de humanidade que ali passa ram. É no seu duradouro testemunho dos homens, no seu silencioso contraste com a natureza transitória de todas as coisas, na força com que, através da passagem de estações e eras, e o declínio e nascimento de dinastias, e a mudança da própria terra, e dos limites dos mares, mantém sua forma esculpida por um tempo insuperável, conecta eras esquecidas e porvir, constituindo parte da identidade de nações enquanto concentra sua simpatia, é nessa pátina dourada do tempo que nós procuramos a luz real, e cor, e preciosidade da arquitetura; e não é até que o edifício tenha assumido essa característica, até a ele ser conferida fama e seja consagrado pela ação dos homens, até suas paredes terem testemunhado sofrimento, e seus pilares se levantarem da sombra da morte que sua existência, mais duradoura que aquela dos objetos naturais do seu entorno, pode ser presenteada com linguagem e vida. (RUSKIN , 2014, p. 2364)1

1 Traduzido livremente pelo autor. Original: “For, indeed, the greatest glory of a building is not in its stones, or in its gold. Its glory is in its Age, and in that deep sense of voicefulness, of stern watching, of mysterious sympathy, nay, even of approval or condemnation, which we feel in walls that have long been washed by the passing waves of humanity. It is in their lasting witness against men, in their quiet contrast with the transitional character of all things, in the strength which, through the lapse of seasons and times, and the decline and birth of dynasties, and the changing of the face of the earth, and of the limits of the sea, maintains its sculptured sha peliness for a time insuperable, connects forgotten and following ages with each other, and half constitutes the identity, as it concentrates the sympa thy, of nations; it is in that golden stain of time, that we are to look for the real light, and color, and preciousness of architecture; and it is not until a building has assumed this character, till it has been entrusted with the fame, and hallowed by the deeds of men, till its walls have been witnesses of suffering, and its pillars rise out of the shadows of death, that its existen

Portanto, Ruskin aqui está propondo que esses edifícios têm algo a nos dizer. Uma “expressividade”, uma “severa vigília” que pode nos aprovar ou nos condenar e que têm até mesmo uma linguagem. Qual é, então, a história que esses fragmentos nos contam? Talvez seja a de uma sociedade que cresceu de forma descontrolado no século XIX e passou a ocupar a margem do rio que a abastecia (DE ALMEIDA, 2013). A distribuição de água se tornou falha e intermitente o que despertou a ira dos moradores da cidade e, por sua vez, obrigou a Coroa a desapropriar aquelas fazendas e iniciar um grande processo de reflorestamento. Inicialmente esse projeto ficou a cargo de um fazendeiro, Manuel Gomes Archer e “seis escravos de propriedade governamental: Eleu tério, Constantino, Manuel, Mateus, Leopoldo e Maria” (DRUMMOND, 1988, p.288).

Isso mostra como o Parque Nacional da Tijuca não pode ser visto como um resquício da mata virgem que uma vez existiu no Rio de Janeiro e sim uma combinação entre essa mata original e sua interação com a sociedade. Essa relação pode ser vista até nas plantas exóticas encontradas na trilha, “dracenas”, “dendês” e “comigo-ninguém-pode”; normalmente “plantadas próximo as habitações por re presentarem força, proteção e resistência” (FIUZA, 2019, p.13); são exemplos desses vestígios de ocupação em forma botânica.

ce, more lasting as it is than that of the natural objects of the world around it, can be gifted with even so much as these possess of language and of life.”

33

Ao descermos mais essa trilha, chegamos ao Reservatório do Carioca (figura 10 à 23 ). Aqui temos o que para mim é um ponto de inflexão no trajeto do rio. Se para trás tivemos o rio em sua forma quase natural, com poucas interferências humanas, daqui para frente o veremos cada vez mais urbanizado e fragmentado. O Reservatório é, então, nesse meu olhar pessoal, um ponto em disputa ou um portal que separa de um lado o rio como um elemento místico que ainda atrai o interesse das pessoas que adentram sua trilha e bebem da sua água da mesma maneira que nossos antepassados o fizeram e, talvez, pensando como eles: que aquelas águas ditas férreas teriam poderes especiais capazes de embelezar, curar anemia ou aumentar a virilidade de quem as bebia (DE ALMEIDA, 2013). Já do outro lado, o rio como recurso hídrico, pronto para ser manipulado, usado ou suprimido pela cidade na medida da sua necessidade.

As imagens do conjunto arquitetônico asso ciado ao reservatório estão separadas em três tempos: antes do restauro de 2019, logo após sua execução e hoje, em 2022. Percebo, analisando essas imagens, a força contida na mata. Mesmo a sociedade tentando controlar esses espaços, em pouco tempo eles voltam a lentamente ser absorvidos. Sementes que já estavam ali no solo, indesejadas no projeto paisagístico do restauro que valorizava a monocultura das gramíneas, eclodem e o jardim passa a ter novas formas e cores não planejadas. Sobre as pedras e escadarias úmidas em função dos vapores do rio e da mata nasce o limo que tinge de verde as fissuras da cantaria.

O paisagista francês contemporâneo Gilles Clément em seu Menifeste du Tiers Paysage vai defender a valorização desses espaços de margem cuja “diversidade biológica ainda não é vista como rique za” (CLÉMENT1 , 2004, p.1). O paisagista vai argumentar que toda forma de desenvolvimento urbano tem como subproduto a produção de delaissés: espa ços que estão em um caminho intermediário entre o controle formal exercido pela sociedade e aqueles em que há um meio natural dominante. Daremos, então, especial atenção a esses delaissés ou espaços de margem associados ao rio Carioca neste projeto, tendo sempre em mente a potência paisagística que eles podem guardar (CLÉMENT, 2004).

1 Traduzido livremente pelo autor. Original:” [...] diversité biologique qui n’est pas à ce jour repertoriée comme richesse.”

34

FIGURA 11:

AQ Engenharia

FIGURA

FIGURA 14: Casa do Cloro após o restauro. FONTE: AQ Engenharia (<https://www.aqengenharia.com.br/copia-es tacao-mae-d-agua-1> Acessado em: 07/06/2022).

FIGURA

FIGURA

FIGURA

10: Reservatório do Carioca antes do restauro em 2006. FONTE: FRANCO, 2006, p.6.

13: Casa do Cloro em 2006. FONTE: FRANCO, 2006, p.6. FIGURA 12: Reservatório atualmente. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).

15: A Casa do Cloro atualmente. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).

Reservatório restaurado em 2019. FONTE:

(<https://www.aqengenharia.com.br/copia-es tacao-mae-d-agua-1> Acessado em: 07/06/2022).

35

FIGURA 16: Jardim na frente do reservatório, foto atual. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).

FIGURA 19: Jardim do reservatório, 2019.

FONTE: AQ Engenharia (<https://www.aqengenharia.com.br/copia-es tacao-mae-d-agua-1> Acessado em: 07/06/2022).

FIGURA 17: Casa do Encarregado, foto atual. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).

FIGURA 18: Casa do Encarregado, foto atual. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).

FIGURA 20: Jardim do reservatório, 2019.

FONTE: AQ Engenharia (<https://www.aqengenharia.com.br/copia-es tacao-mae-d-agua-1> Acessado em: 07/06/2022).

FIGURA 21: Cisternas do reservatório, 2019.

FONTE: AQ Engenharia (<https://www.aqengenharia.com.br/copia-es tacao-mae-d-agua-1> Acessado em: 07/06/2022).

36

FIGURA 22: O reservatório em 1994. FONTE: acervo da

FIGURA 22: O reservatório em 1994. FONTE: acervo da

Estela Fontenelle1 . 1 Estela Fontenelle defendeu em 2003 a dissertação Os Rios Urbanos e a Dinâmica da Paisagem: A Inserção do Rio Carioca na Cidade do Rio de Janeiro e gentilmente cedeu algumas fotos para esse trabalho.

FIGURA 23: O reservatório retornando ao estado anterior, foto atual. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).

37

Caso continuemos o nosso percurso, veremos que o rio Carioca se derrama por um leito de pedra que passa na frente da casa do cloro (figura 24 e 25). Em seguida ele segue e passa por baixo de um arco de pedra. Pela pri-

meira vez, o rio Carioca entra em uma galeria subterrânea (figura 26). Trata-se de um seguimento curto, ele cruza a rua Almirante Alexandrino e é dividido em dois cursos. No primeiro, a água é encaminhada diretamente para um

FIGURA 25: Rio Carioca descendo pelo leito de pedra, 2006.

FONTE: FRANCO, 2006, p.8.

leito rochoso que vai dar continuidade ao rio. Já no segundo, um pequeno desvio leva parte do rio para um duto de pedra que jorra formando uma cascata.

38

FIGURA 24: Rio Carioca descendo pelo leito de pedra, foto atual. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).

39

FIGURA

26: A

primeira entrada

do

Carioca em galeria subterrânea.

FONTE: acervo pessoal (mar/2022).

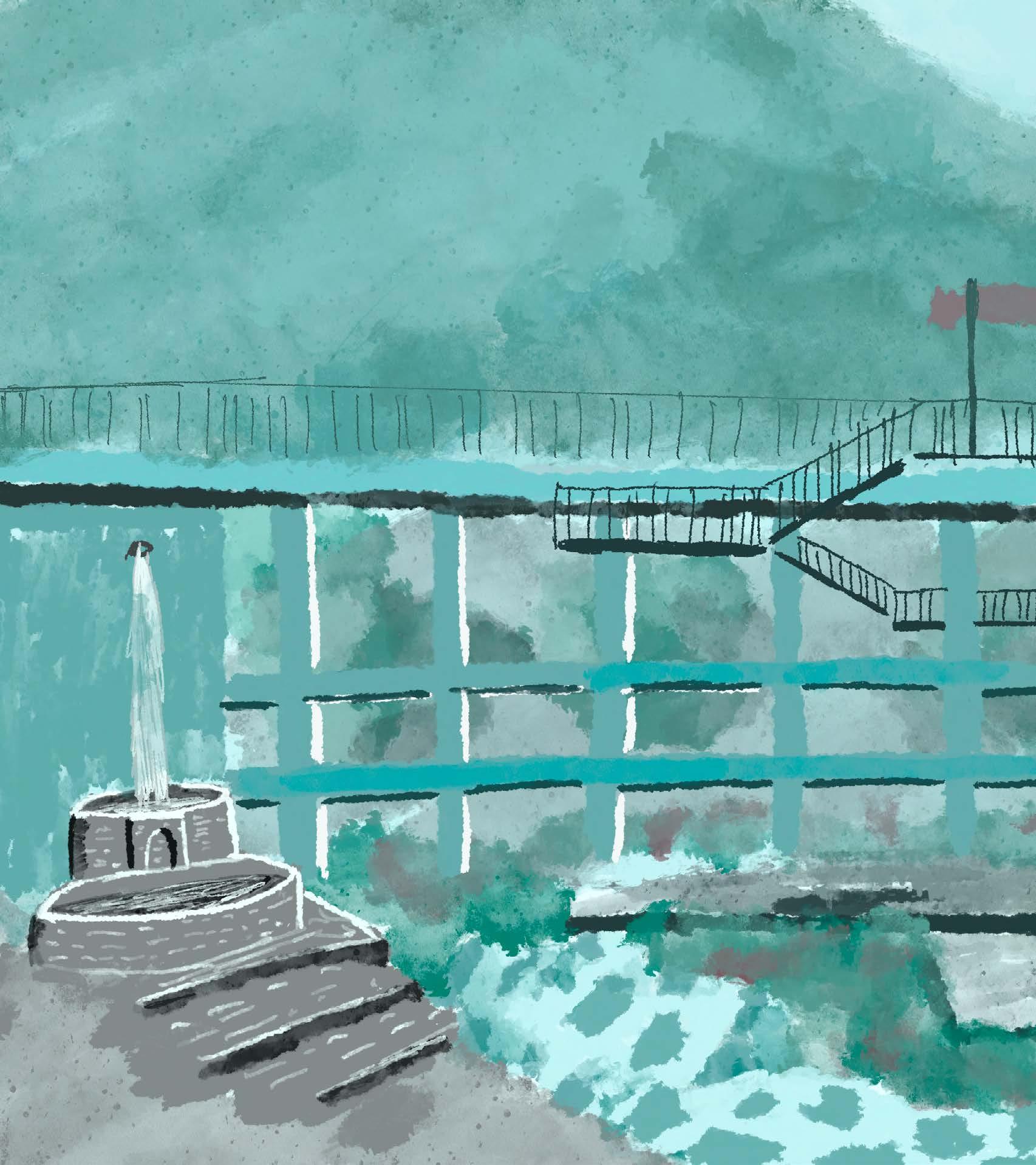

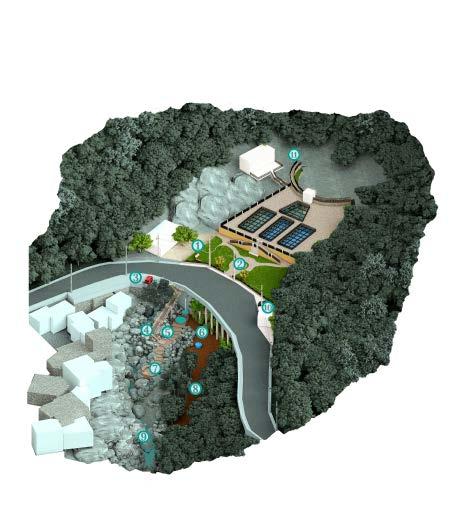

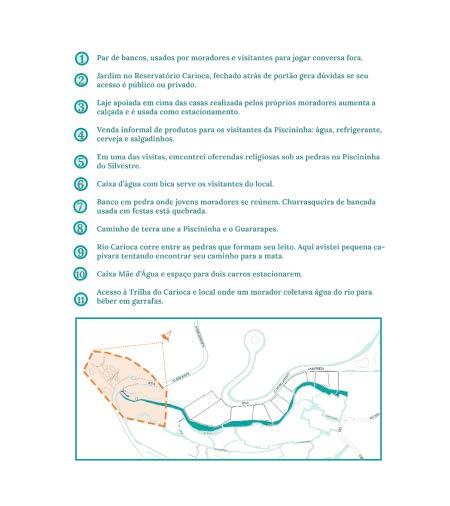

Essa cascata, conhecida como Piscininha do Silvestre (figura 29 e 30), gera uma queda d’água de uns dez metros até encher duas pequenas represas (figura 27) que, por sua vez, transbordam retornando, eventualmente, ao rio. Esse local se tornou verdadeiro refúgio tanto para a população local quanto para turistas. Famílias vigiam os filhos enquanto eles aproveitam as piscinas formadas pelas duas represas, jovens conversam em um banco circular de pedra enquanto um cachorro divertidamente corre pelo local entrando e saindo do bosque que existe ao lado da piscina. Ambulantes instalados tanto nos pequenos mirantes da rua Almirante Alexandrino quanto na escadaria que dá acesso às piscininhas tentam comercializar seus produtos, um deles varre o caminho de pedras para deixá-lo sem folhas secas. Profissionais da prefeitura fazem reparo na escadaria (figura 32), pintam suas colunas de branco e trocam os tubos metálicos que formam o corrimão. Jovens turistas chegam (figura 31), alguns adentram a trilha pelo reservatório, outros se sentam no parapeito da rua Almirante Alexandrino, aqui na forma de um viaduto sustentado por uma sequência de vigas e pilares entremeados pela vegetação que tenta conquistar seu espaço (figura 33).

FIGURA 27: Arco de pedra da Piscininha. FONTE: acervo pessoal (jun/2022).

FIGURA 28: Acesso à escadaria pela rua Almirante Alexandrino. FONTE: Google Street View (Acessado em: 06/06/2022).

40

FIGURA

FIGURA

29:

Piscininha do Silvestre. FONTE: acervo pessoal (jun/2022).

41

FIGURA 30: Piscininha do Silvestre vista de cima.

FONTE: acervo pessoal (jun/2022).

A sensação que essa ambiência desperta é de uma atração quase magnética a essa composição complexa entre fragmentos construídos pela sociedade e a natureza que os envolve. Fica implícito nessa paisagem a percepção de um local marcado pela passa gem do tempo. Só a partir do seu transcorrer poderíamos encontrar essa delicada relação entre sociedade e natureza: o homem varre o caminho de pedra, os trabalhadores reparam o corrimão, as crianças se jogam nas piscinas e o rio transborda e continua o seu caminho, musgos e trepadeiras se fixam firmemente nas paredes de cantaria e árvores se entrelaçam com os pilares de concreto. Essa estética de composição pode ser caracterizada como pitoresca.

Ruskin é sucinto ao definir o pitoresco: “o sublime parasitário” (RUSKIN1 ,2014, p.2366). É a ideia de que existe no edifício analisado algo sublime, mas que está ao mesmo tempo deslocado, uma vez que não faz parte do “centro” da obra ou da sua concepção ori ginal. São acidentes, plantas que se instalam nas paredes do edifício, alterações na cor em função das intempéries, danos no reboco, perdas de ornamentos e marcas do tempo em geral. Essa estética só é possível mediante uma interação da arquitetura com seu meio no tempo. É a marca, também, de um trânsito entre o momento em que a obra foi dita completa e sua total dissolução pela natureza que

1 Traduzido livremente pelo autor. Origi nal: “Parasitical Sublimity”.

FIGURA 31: Jovem visitante se projeta no parapeito.

FONTE: acervo pessoal (jun/2022).

FIGURA 32: Trabalhadores concertam o corrimão.

FONTE: acervo pessoal (jun/2022).

42

a circunda. O curioso é que John Ruskin parece, então, deslocar o que seria esse momento de completude da obra, deixa de ser a último gesto construtivo ou o início de seu uso pelas pessoas e se torna um momento indefinido, assintótico – estamos sempre nos aproximando dele à medida que o tempo passa, mas nunca chegamos a uma conclusão do processo, apenas, e de forma abrupta, sua dissolução total e aí o edifício já deixou de existir.

Seu último dia virá, mas deixe que ele venha declarada e abertamente e não deixe que a desonra e um fal so substituto retire dele seus ofícios funerários da memória (RUSKIN2 , 2014, p.2373).

2 Traduzido livremente pelo autor. Origi nal: “Its evil day may come at last; but lei it come

Gilles Clément vai encarar essa relação entre humanidade, natureza e tempo como o cerne de seus projetos. Para ele, é a interação contínua desses três elementos que pode formar um Jardim em Movimento. O paisagista, desse modo, deve agir:

..., projetando de ma neira que o movimento possa se dar livremente, desejando-se que seja a própria vegetação que cresça, projetando linhas de fuga para que avancem os fluxos; definindo os itinerários o próprio caminhar dos visi tantes, criando, em definitivo, formas rizomáticas. Da mesma maneira que o pitoresquismo, que se remetia a pinturas campestres italianas, os jardins em movimento se remetem a uma ideia poética, mágica e mental declaredly and openly, and let no dishonouring and false substitute deprive it of the funeral offi ces of memory”.

do jardim na terra, que busca retornar ao seu estado selva gem, que ressurge no terreno baldio (MONTANER, 2008, p.185).

Portanto será essa estética vinculada a passagem do tempo defendida tanto por Ruskin como por Clément, mesmo sendo por motivos diferentes, que norteará este trabalho de conclusão de curso. Desse modo, será um projeto que visa articular conhecimentos das áreas de patrimônio e paisagismo de maneira que sejam propostas melhorias para os fragmentos do rio Carioca.

FIGURA 33: Jovem visitante se projeta no parapeito. FONTE: acervo pessoal (jun/2022).

FIGURA 33: Jovem visitante se projeta no parapeito. FONTE: acervo pessoal (jun/2022).

43

FIGURA 35: Descida do rio Carioca, trabalhadores removem árvores que caíram em seu curso.

FONTE: acervo de Lenice Paim.

FIGURA 36: Descida do rio Carioca e ribanceira com as primeiras residências.

FONTE: acervo de Lenice Paim.

1 Lenice Paim foi moradora da comunidade do Guararapes e participou ativamente do pro grama Conservando Rios da Prefeitura do Rio de Janeiro. Gentilmente, cedeu suas fotos para esse trabalho.

FIGURA 37: Rio Carioca se Aproxima do Guararapes.

FONTE: acervo de Lenice Paim.

FIGURA 38: Rio Carioca se Aproxima do Guararapes.

FONTE: acervo de Lenice Paim.

FIGURA 39: O rio se aproxima de Guararapes; à esquerda: lheiro Lampreia; e à direita: a comunidade.

FONTE: acervo de Lenice Paim.

FIGURA 34: Rio Carioca continua sua descida depois de passar na Piscininha do Silvestre.

FONTE: acervo de Lenice Paim1

FIGURA 34: Rio Carioca continua sua descida depois de passar na Piscininha do Silvestre.

FONTE: acervo de Lenice Paim1

44

muro de residência unifamiliar com acesso na rua Conse

Podemos, então, continuar nosso percurso paralelo ao rio. Tendo passado pela Piscininha do Silvestre, ele segue seu curso em leito de rocha formando um verdadeiro vale nessa paisagem (figura 27 a 37). Aqui começamos a ver o rio justaposto à favela do Guararapes. Pela primeira vez, o rio cruzará uma região residencial.

FIGURA 40: O rio se aproxima de Guararapes.

FONTE: acervo de Lenice Paim.

FIGURA 41: Rio Carioca logo após ter passado pela Piscininha.

FONTE: acervo de Lenice Paim.

45

FIGURA 42: o rio e Guararapes. FONTE: acervo de Lenice Paim.

FIGURA

FIGURA 42: o rio e Guararapes. FONTE: acervo de Lenice Paim.

FIGURA

44:

Baldio 1. FONTE: Google Street View.

FIGURA

46:

Baldio 2. FONTE: Google Street View.

FIGURA 48: Baldio 4. FONTE: Google Street View.

FIGURA

47:

Baldio 3.

FONTE:

Google Street View.

FIGURA

49:

Baldio 5.

FONTE:

Google Street View.

FIGURA

45:

Baldio 1. FONTE: Google Street View.

FIGURA 43: o rio e Guararapes. FONTE: SCHLEE, 2002, p. 85.

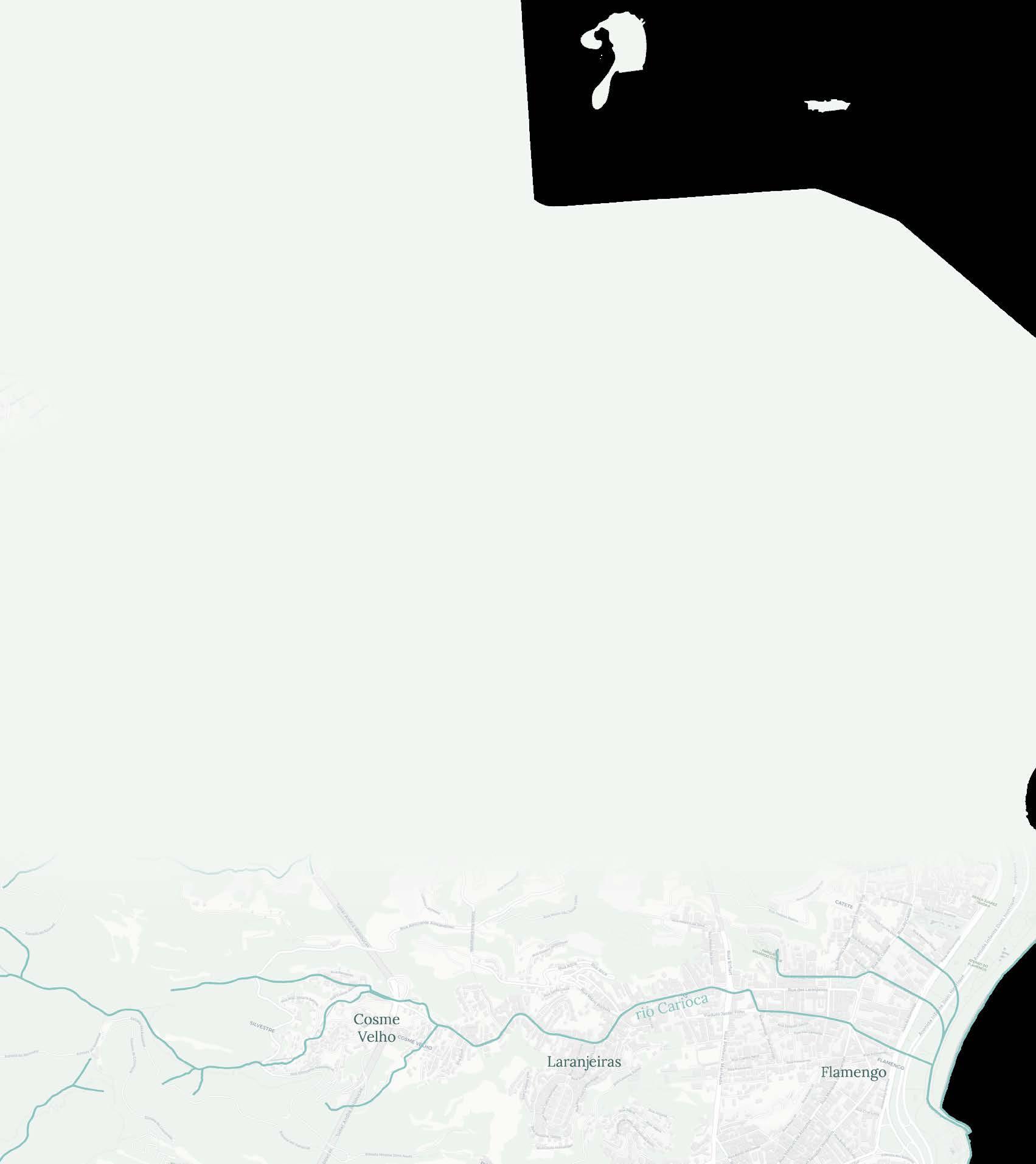

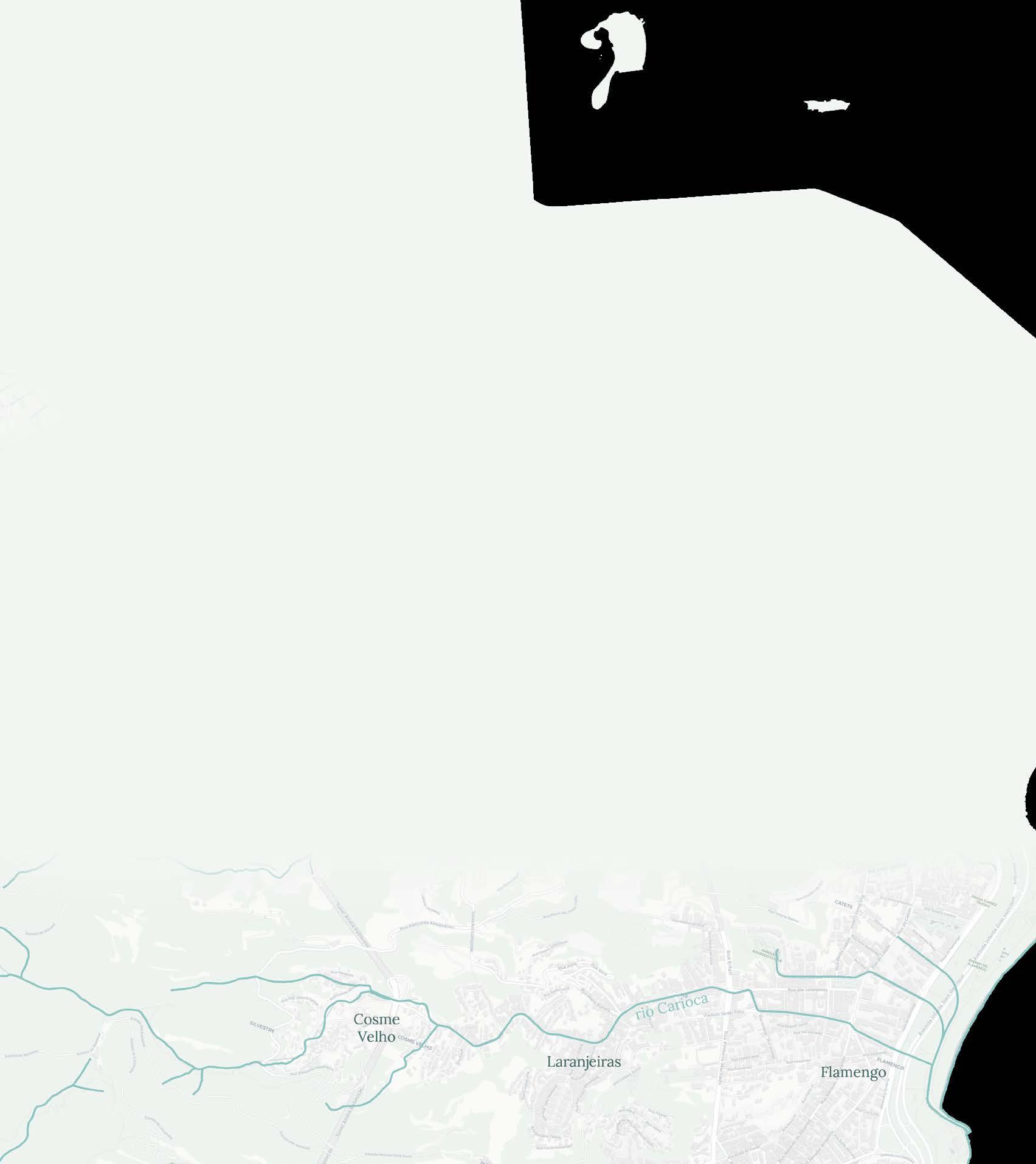

46

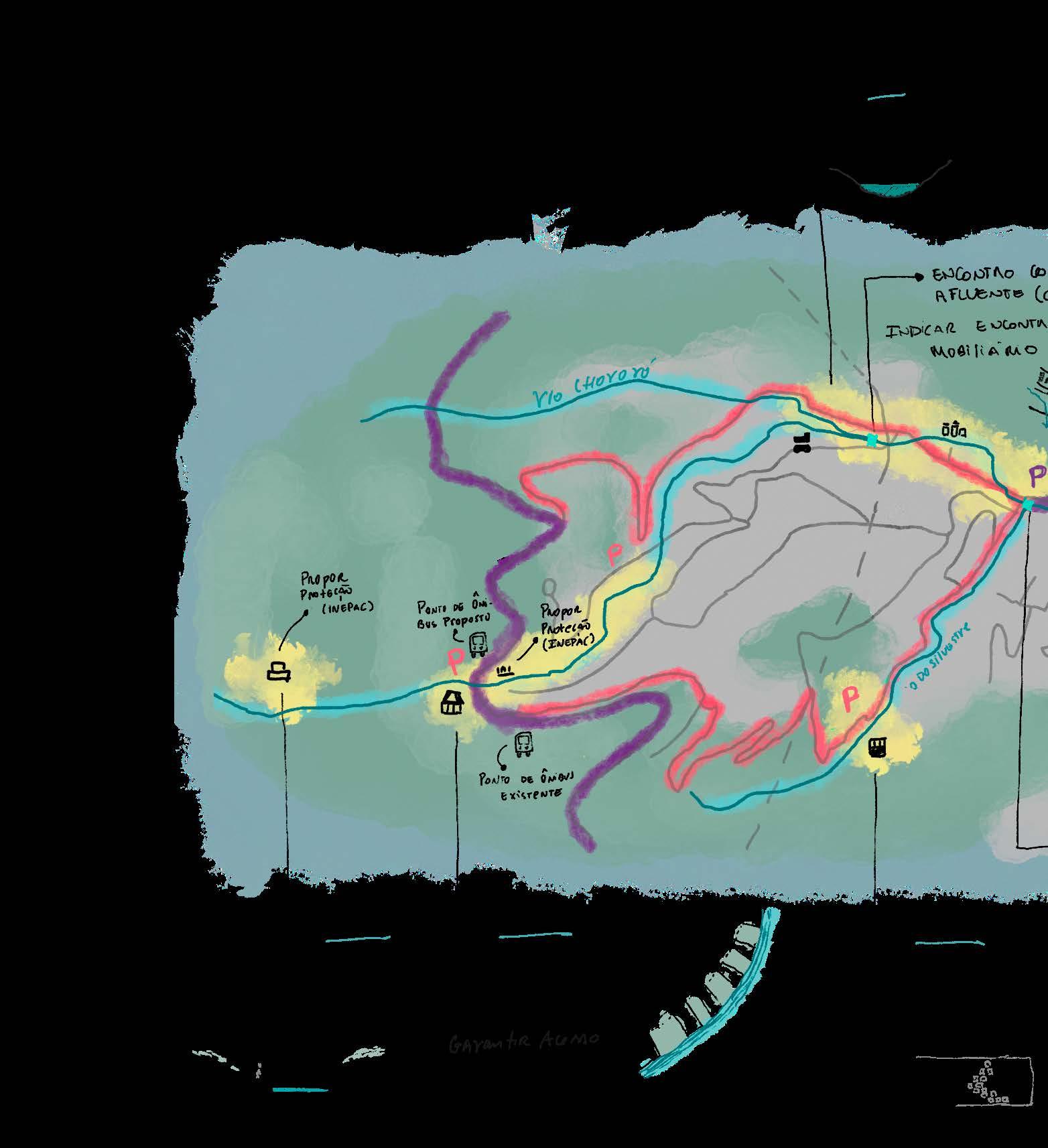

O rio nesse trecho divi de de um lado a comunidade do Guararapes (figura 41 e 42) organizada em uma sequência de ca sas com acesso ou abertura à via Carioca. Já do outro, temos os fundos de lotes com acesso para a rua Conselheiro Lampreia. Vários desses lotes encontram-se baldios (figura 43 a 48) tendo apenas em suas extremidades servidões que conectam a rua Conselheiro Lampreia com a via Carioca através de pontes que permitem o cruzamento do rio.

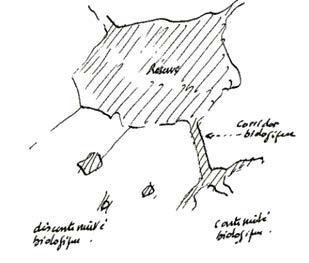

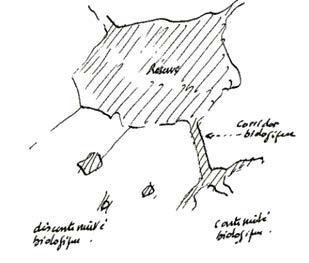

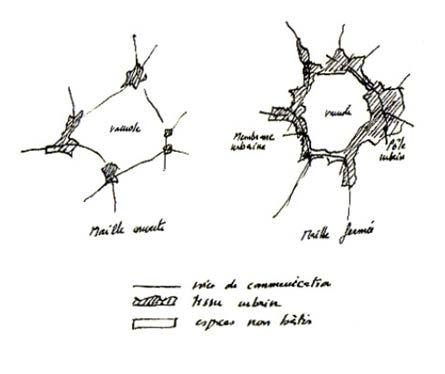

Partindo desses baldios, penso logo em como eles podem ser transformados tendo em vista a metodologia proposta por Clément. O paisagista vai encarar a biodiversidade que naturalmente surge nesses espaços ao longo do tempo como algo a ser protegido. Além disso, segundo o autor, devemos buscar sempre “orientar um jogo de trocas territoriais, retribuições e dispositivos de conexão entre polos de atividade. Desenhar uma malha territorial

ampla e permeável” (CLÉMENT1 , 2004, p.24-25). Precisamos, portanto, pensar em como criar mais conexões entre esses elementos, a favela, os baldios, a via Carioca, a rua Conselheiro Lampreia, a subida e a piscininha chegando até o reservatório e a mata que o circunda. Ademais, Clément vai afirmar também a importância de se “privilegiar a criação de espa ços de Terceira Paisagem de gran de dimensão a fim de cobrir toda a extensão de espécies capazes de viver e se reproduzir” (2004 p.24). Por conseguinte, não basta aumentar as conexões existentes entre a terceira paisagem e a cida de, mas também se deve “buscar prever a junção dos delaissés e re servas para se constituir territó

1 Traduzido livremente pelo autor. Origi nal: “Orienter le jeu des échanges fonciers, des réaffectations et des dispositifs de liaisons entre les pôles d’activité. Dessiner um maillage du territoire large et perméable”.

2 Traduzido livremente pelo autor. Origi nal: “Provilégier la création d’espaces de Tiers Paysage de grande dimension afin de couvrir l’étendue des espaces capables d’y vivre de s’y reproduire”.

rios com continuidade biológica” (CLÉMENT 3, 2004, p.24) (figura 49).

3 Traduzido livremente pelo autor. Origi nal: “Prévoir le couplage des délaissés aux réser ves pour constituer des territoires de continuité biologique”.

FIGURA 50: Croqui sobre corredor ecológico de autoria de Gilles Clément.

FONTE: CLÉMENT, 2004, p.18.

47

FIGURA 51: A casa Geyer e seu jardim.

FONTE: Site do Museu Imperial (< https:// museuimperial.museus.gov.br/casa-geyer/> Acessado em 08/06/2022).

É logo após ao baldio cinco que o rio Carioca vai mais uma vez entrar em uma galeria subterrânea, cruzando a rua Conselheiro Lampreia até chegar à quadra seguinte. Nela está a Casa Geyer (figura 51) que conta até mesmo com uma pequena ponte para se atravessar o rio que corta o jardim da propriedade.

Tendo passado pela casa Geyer, chegamos no Instituto Casa Roberto Marinho (figura 52 à 55). Aqui o rio Carioca sofre mais um desvio: Enquanto parte da água vai para uma galeria subterrânea que transpassa o terreno

FIGURA 52: Desvio do Carioca no Instituto Casa Roberto Marinho; paisagismo do Burle Marx.

FONTE: acervo pessoal (mar/2022).

da casa, outra parte é tratada por uma pequena estação e torna-se o riacho que podemos ver quando visitamos o instituto. É importante notar que o projeto de paisagismo é do paisagista brasileiro Roberto Burle Marx (1909 - 1994). Essa é uma das duas situações em que um jardim de sua autoria é cruzado pelo rio Carioca (a outra sendo o Parque do Flamengo).

Passando dos muros do Instituto Casa Roberto Marinho as águas do Carioca voltam a se encontrar em um canal aberto (figura 56 à 58) com guarda-corpo em pedra madeira na rua Cosme

FIGURA 53: Desvio do Carioca no Instituto Casa Roberto Marinho; paisagismo do Burle Marx.

FONTE: acervo pessoal (mar/2022).

Velho. Na verdade, vemos dois canais nesse ponto, um em cada lado da rua. Trata-se do Carioca de um lado, como já foi dito, e do outro um de seus afluentes, o rio Chororó. Nesse momento, um odor forte de esgoto pode ser sentido caso se aproxime de um dos canais. A junção de suas águas deve ocorrer de forma oculta, em algum lugar um pouco mais a frente, embaixo da rua Cosme Velho.

48

FIGURA 54: Instituto Casa Roberto Marinho. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).

FIGURA 56: O rio Carioca canalizado. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).

FIGURA 55: Instituto Casa Roberto Marinho. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).

FIGURA 57: O rio Carioca canalizado. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).

FIGURA 58: O rio Carioca canalizado. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).

49

À medida que continu amos nosso percurso, cruzamos o viaduto do túnel André Rebouças com extrema dificuldade, pois carros passam por todos os lados e não existe um caminho pensado para o pedestre nesse trecho. Em um canteiro logo abaixo do Rebouças, uma tenda protege um grupo de jovens que buscam con tato com as pessoas que passam ali dirigindo seus veículos (figura 59). Trata-se do projeto social “Anfitriões do Cosme Velho”, reconhecido pelo ICMBio, tem como objetivo aliar desenvolvimento do turismo, execução de projetos

FIGURA 59: Anfitriões do Cosme Velho. FONTE: Google Street View (Acessado em: 06/06/2022)

educacionais e geração de empre gos para os jovens das comunidades do bairro . Do lado direito do viaduto, na direção Tijuca, uma pequena praça tem um guarda-corpo em pedra que esconde o rio Carioca (figura 60).

Algumas partes dessa pequena praça foram tombadas pelo INEPAC em 19901. Esse tombamento se deu junto com todo conjunto arquitetônico que forma

1 Verbete explicativo do mapa de prote ção do IRPH. Trata-se, segundo esse verbete, da “Mina d’água da antiga casa do Conde de Agro longo” (https://www.data.rio/apps/PCRJ::patri monio-cultural-carioca/explore Acessado em: 08/06/2022)

FIGURA 60: Praça com guarda-corpo de pedra. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).

o Largo do Boticário (figura 61). Nele, pode ser encontrados mais fragmentos do Carioca na forma de canais (figura 62 e 63) que cru zam o largo perpendicular à sua via de acesso. As paredes que formam esse canal são formadas de camadas de diferentes materiais: uma primeira de cantaria e a segunda de concreto. Isso provavel mente é sinal de como o exercício de conter o rio Carioca foi um esforço que cruzou gerações.

50

FIGURA 61: Largo do Boticário. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).

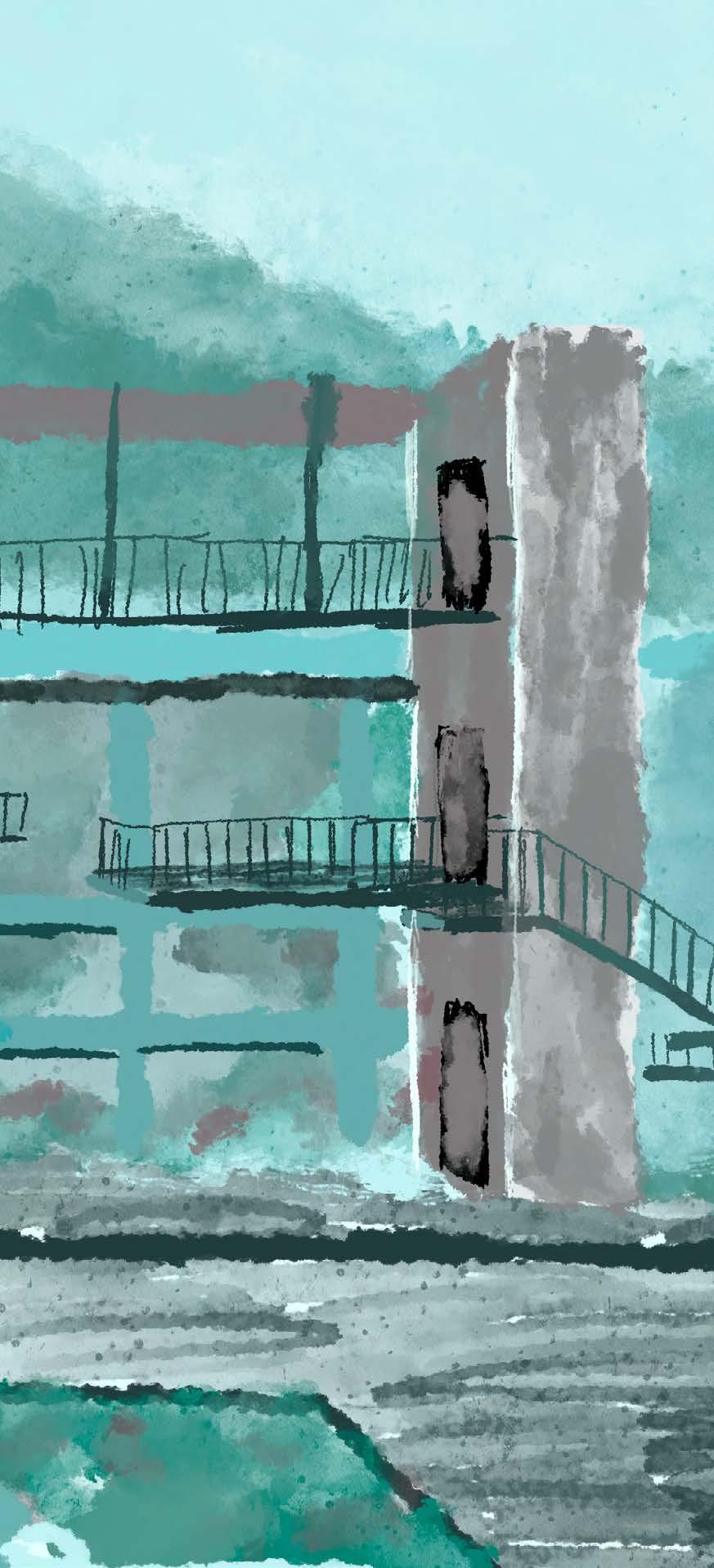

Pela última vez veremos o rio Carioca aberto até a chegada em sua foz. Um pouco mais à frente na rua Cosme Velho, na direção para Laranjeiras, um ponto de ônibus final está atrás de uma calçada que possui um canal aberto em dois trechos (figura 64). Eles são estreitos, com cerca de 1,5 m de largura e um guarda-corpo de concreto que obriga a quem quer ver o curso d’água a projetar o corpo na direção do canal (figura 65). É nesse ponto, também, que se encontram duas bifurcações importantes: a Ladeira do Cerro Corá (figura 66) e a Ladeira do Ascurra. A primeira corresponde ao acesso à Favela do Cerro Corá, já a segunda, é por onde, de maneira

FIGURA 62: Canal no Largo do Boticário. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).

enterrada, passa um dos afluentes do Carioca: o Rio Silvestre. Sua existência é totalmente oculta no contexto urbano e o único vestígio desse rio encontrado é mais adiante na subida da Ladeira do Ascurra quando se chega ao Reservatório do Morro do Inglês (figura 67). Esse reservatório, construído em 1868, recebia águas tanto do Rio Silvestre quanto água excedente do Reservatório do Carioca. Depois da sua desativação, passou a ter outros usos, foi um núcleo do Mobral entre 1975 e 1983 e, posteriormente foi ocupado por uma família (FRANCOb, 2006). Hoje parece estar abandonado e em processo de arruina-

FIGURA 63: Árvore se agarra na lateral do canal.

FONTE: acervo pessoal (mar/2022).

mento. Se descermos a ladeira e voltarmos à Rua Cosme Velho na altura do ponto de ônibus circular o que se pode concluir agora é que ali, de maneira clandestina e desavisada, é onde se encontram rio Carioca e rio Silvestre; visão essa corroborada caso seja analisado o mapa hidrográfico da cidade (figura 91, p.76).

51

FIGURA 64: Os dois canais, o ponto final ao fundo e a rua Cosme Velho. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).

FIGURA

66: A ladeira do Cerro Corá. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).

FIGURA

67: O Reservatório do Morro do Inglês e ladeira do Ascurra. FONTE: Google Street View (Acessado em: 06/06/2022). FIGURA 65: O canal visto de perto. FONTE: acervo pessoal (mar/2022). 52

FIGURA 68: Bica da Rainha atrás de grade cerrada com cadeado. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).

FIGURA 68: Bica da Rainha atrás de grade cerrada com cadeado. FONTE: acervo pessoal (mar/2022).

53

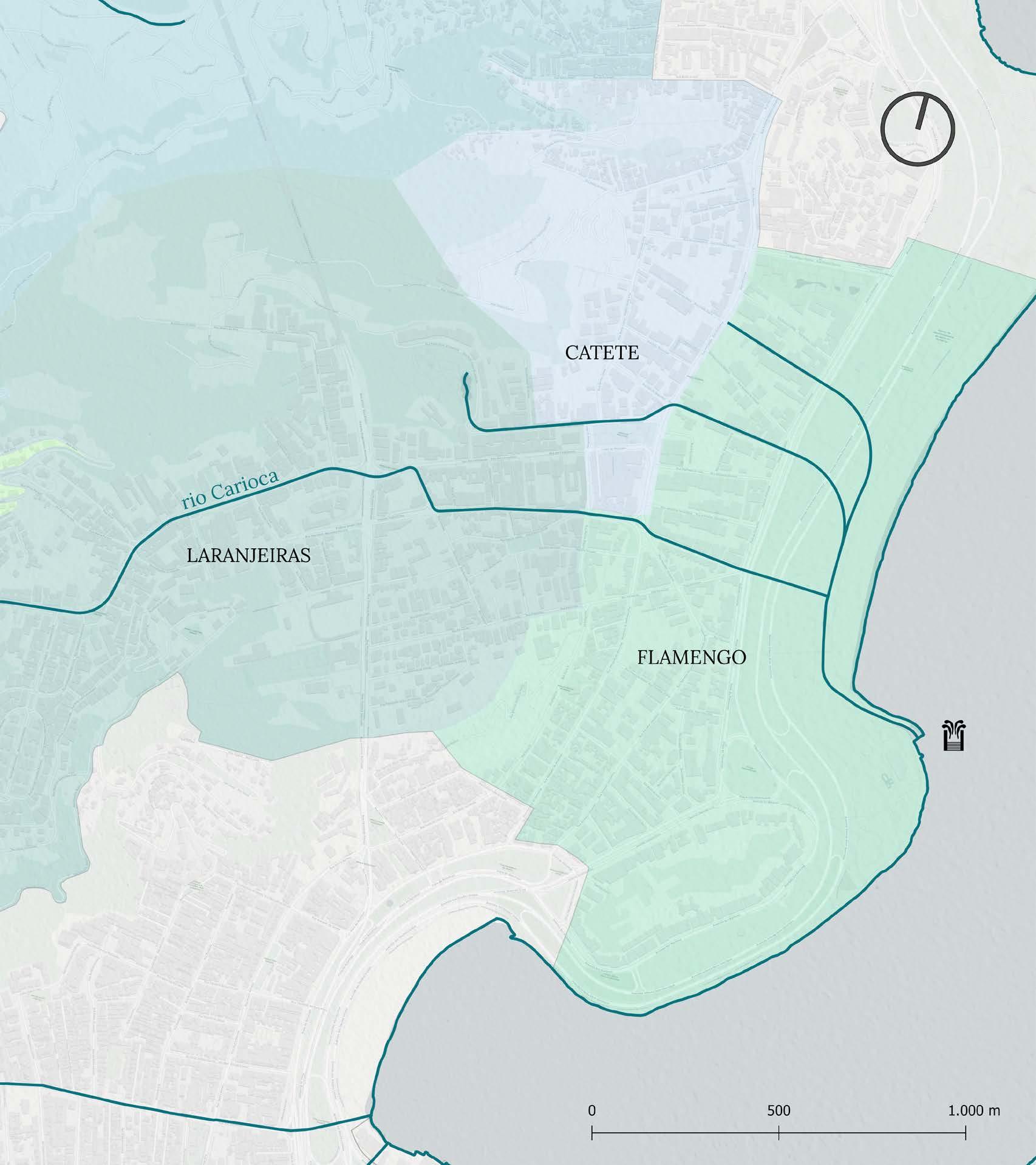

Após os canais, o rio Ca rioca desaparece do cenário urbano. Em galerias subterrâneas, ele vai cruzar Laranjeiras, Catete e Flamengo, onde se encontra sua foz.

Contudo, existe mais um fragmento importante nesse tra-

jeto. Ainda no Cosme Velho, te mos a Bica da Rainha (figura 68 e 69).

Vendo essas imagens, podemos perceber que hoje a Bica da Rainha está totalmente descontextualizada da ideia de que, em algum momento, um rio per-

correu seu entorno. Ademais, ela também está desconectada do próprio meio urbano. A um metro abaixo do nível da calçada e atrás de um gradil cerrado a cadeado, esse patrimônio, tombado pelo IPHAN em 1938, pode muito bem passar despercebido por qualquer transeunte que por ali caminhe.

FIGURA

FIGURA

69: Bica da Rainha e sua relação com a rua Cosme Velho. FONTE: Google Street View (Acessado em: 06/06/2022). 54

A partir daqui não há so lução, devemos abraçar a descontinuidade e migrar diretamente para a foz do rio Carioca, no Par que do Flamengo. Finalmente, trata-se do último fragmento relacionado ao rio, sua foz. É simbó lico, aqui, a existência de um Cen-

tro de Tratamento (figura 70 e 71) construído em 2003 que tem como objetivo limpar a água do Carioca antes dela ser lançada na Baía da Guanabara. É a confirmação prática de que esse curso d’água é encarado pelo poder público apenas como mais uma galeria de esgota-

FIGURA 70: O Centro de Tratamento (CTR) do Flamengo. FONTE: Google Street View (Acessado em: 06/06/2022).

mento da cidade. Além disso, um deck de madeira (figura 72 e 73) esconde a maior parte do rio nesse local, sendo visível apenas uma pequena parte logo após a estação de tratamento e outra na extremidade da foz.

FIGURA 72: Deck de madeira que esconde o rio Carioca. FONTE: Google Street View (Acessado em: 06/06/2022).

55

Estética da ruína em John Ruskin

John Ruskin foi um escritor, teórico inglês do restauro, crítico de arte, filósofo e polímata que viveu entre 1819 e 1900. Nesse momento, a Inglaterra passava pelas intensas transformações causadas pela Revolução Industrial. Um dos setores sociais mais afetados foi o trabalhista. A indústria gerou rígidas divisões de trabalho e mecanização de seus processos que, segundo o autor (2014), afastaram o trabalhador daquilo que ele estava produzindo. Além disso, êxodo rural em massa vai acarretar na rápida expansão dos centros urbanos da época. Rapidamente, cidades que ainda possuíam ares medievais vão passar por profundas transformações para se tornarem aptas a receber essa grande quantidade de pessoas e criar uma paisagem correspondente a essa era industrial.

É diante desse contexto que Ruskin e outros como o arquiteto Augustus Pugin (1812 – 1852) e o escritor, poeta e ativista social William Morris (1834 –1896) vão estabelecer um movimento de resistência a essas transformações. Para isso, vão se voltar ao passado, principalmente o medieval, como referência de um momento ideal. Nele, o processo de fabri cação se dava através do artesanato, em uma relação estreita entre o realizador e sua obra balizada pela religiosidade cristã. “Eu não quero igrejas de már more apenas por elas mesmas, eu as quero por causa do espírito de quem as constrói” (RUSKIN1 , 2014, p.2195).

A base teórica desenvolvida por Ruskin vai, então, culminar no movimento Arts & Crafts que

1 Traduzido livremente pelo autor. Original: “I do not want marble churches at all for their own sake, but for the sake of the spirit that would build them”.

ambicionava reformar a decoração na Inglaterra do século XIX. O movimento vai organizar e difundir pela Europa uma valorização do passado medieval, da fabricação artesanal e de relações de trabalho sem as divisões impostas pela industrialização.

A teoria do restauro também vai partir dessa mesma base teórica, principalmente levando em conta como a rápida expansão urbana na cidade industrial muitas vezes acarretava a destruição de edifícios históricos.

Eu fui forçado a essa impertinência; e sofri muito pela destruição ou negligência da arquitetura que eu mais amava, e pela construção daquilo que não posso amar (RUSKIN2 , 2014, p.2177).

É a partir desse senso (de que algo está sendo perdido) que Ruskin vai desenvolver sua percepção sobre o valor do patrimônio. Ela pode ser dividida em três argumentos maiores, dois deles já visitados nesse trabalho: as marcas do tempo em um edifício guardam a memória da sociedade que o construiu e só a partir da passagem do tempo atingimos a estética ideal pitoresca.

Um terceiro argumento seria que a destruição ou modificação de determinado edifício seria um insulto para aqueles que o construíram e para as gerações futuras que ainda não o conheceram.

Nós não temos direito de tocá-los. [Esses edifícios] não são nossos. Eles pertencem em parte àqueles que o construíram e em parte a todas as gerações de humanos que estão por vir (RUSKIN3 , 2014, p.2373).

Vai ser o engenheiro, arquiteto e historiador da arte italiano Camillo Boito (1835 – 1914), no final

2 Traduzido livremente pelo autor. Original: “I have been forced into this impertinence; and have suffered too Much from the destruction or neglect of the architecture I best loved, and from the erection of that which I cannot love”.

3 Traduzido livremente pelo autor. Original: “We have no right wha tever to touch them. They are no tours. They belong partly to those who built them, and partly to all the generations of mankind who are to follow us”.

1.2.

56

do século XIX, que vai encontrar um caminho de moderação entre a visão de Ruskin e as visões contemporâneas de Viollet-le-Duc que eram opostas à do inglês quando o assunto era teoria do restauro. O italiano vai desenvolver o restauro filológico que tentava conciliar o pensamento de ambos em uma prática que só deveria ocorrer in extremis. Para bali zar essa prática, ele vai conceber uma série de conceitos como autenticidade, legitimidade e distinção da intervenção, em linhas gerais, fundamentais até hoje.

A sistematização dessas ideias será feita pelo teórico italiano Cesare Brandi (1906 – 1988) na década de 60 do século XXI. Diferentemente do crí tico inglês, ele vai defender que intervenções de restauro possam ser executadas. Todavia, elas deve[m] visar ao restabelecimento da unidade potencial da obra de arte, desde que isso seja possível sem cometer um falso artístico ou um falso histórico, e sem cancelar nenhum traço da passagem da obra de arte no tempo (BRANDI, 2008, p.33).

Percebe-se, desse modo, a continuação de valores defendidos por John Ruskin, como a valorização das marcas do tempo inseridas em uma lógica que vê o restauro como o momento metodológico do reconhecimento da obra de arte, na sua consistência física e na sua dúplice polaridade estética e histórica, com vistas à sua transmissão para o futuro (BRANDI, 2008, p.30).

Portanto, é uma visão de restauro marcada pelo equilíbrio entre o estado presente de um determinado patrimônio, o que ele costumava ser no momento de sua construção e como uma intervenção pode recuperar seus elementos históricos ou estéticos em uma análise caso a caso.

Por conseguinte, é importante realizar uma distinção aqui. Nesse trabalho, John Ruskin é refe rência para a fundamentação teórica da importância da estética da ruína pitoresca. Isto posto, deve-se

estabelecer como diretriz básica do trabalho que ne nhuma escolha projetual venha a comprometer, esconder, ignorar ou rivalizar com essa estética quando ela estiver presente. Contudo, se porventura o vestígio da interação do rio Carioca com a sociedade não estiver em situação de ruína (Bica da Rainha, por exemplo), e se o trabalho reconhecer a necessidade de restauro nesse fragmento, a referência teórica e prática para o seu projeto será a teoria brandiana.

57

1.3. Gilles Clément, a Terceira Paisagem e o Jardim em Movimento

Gilles Clément é um jardineiro, paisagista, engenheiro agrícola, entomologista e escritor nascido em 1943 na área central da França. Ao longo da sua carreira, desenvolveu uma série de conceitos ligados à teoria do paisagismo. Dentre eles, destacam-se três: o jardim planetário, o jardim em movimento e a terceira paisagem.

Clément vai definir o primeiro, o jardim planetário, como “a representação do planeta como um jardim. O sentimento de finitude ecológica faz aparecer os limites da biosfera como o enclave dos seres vivos” (CLÉMENT1 , 2004, p.3). Essa visão expandida do jardim vai ter como consequência, segundo o autor, a percepção de que todos os seres vivos, na medida em que alteram o meio em que vivem, intencionalmente ou não, configuram-se como jardineiros desse grande jardim.

A teoria desenvolvida pelo paisagista também parte da noção de resistência. “Considere os espaços de Terceira Paisagem derivados do desenvolvimento como um contraponto necessário ao próprio desenvolvimento” (CLÉMENT2 , 2004, p.24). As razões para essa resistência aqui se originam a partir da percepção construída pelo paisagista desse Jardim Planetário e sua posterior fragmentação pela expansão urbana. Clément (2004), então, vai argu-

1 Traduzido livremente pelo autor. Original: “Le Jardin planétaire représente la planète comme un jardin. Le sentiment de finitude écologique fait apparaître les limites de la biosphère comme l’enclos du vivant.”

2 Traduzido livremente pelo autor. Original: “Considérer l’accrois sement des espaces de Tiers paysage issus de l’aménagement comme le contre-point nécessaire à l’aménagement proprement dit.”

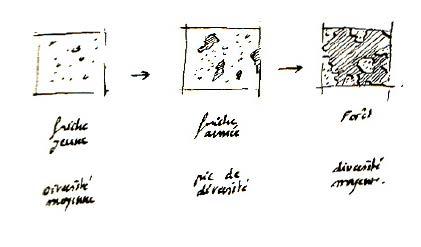

mentar que toda forma de desenvolvimento produz como efeito colateral delaissés, em tradução livre: locais baldios, abandonados. Esses delaissés normalmente encontram-se em locais de relevo acidentado ou deixados de lado por questões políticas, sociais, religiosas ou jurídicas. Além disso, por não estarem inseridos na lógica de controle formal imposta pe las cidades, eles acabam se tornando abrigo para a biodiversidade. O conjunto desses fragmentos compõe o que o paisagista chama de Terceira Paisagem. A função do paisagista nesse contexto deixa de ser a de impor um conjunto de formas em um espaço livre e passa a ser uma de tentar converter a Terceira Paisa gem em jardim, de maneira que as pessoas possam ter contato direto com sua biodiversidade.

FIGURA 74: Croqui de autoria do Clément, tecido urbano x espaços não habitados.. FONTE: CLÉMENT,2004, p.14..

Clément, portanto, vai valorizar o aspecto natural dos espaços que são resultado colateral da existência das cidades e do meio rural. Esse Jardim em Movimento proposto implica na concepção de um paisagista-jardineiro e na criação de comunidades inteiras voltadas ao ato de jardinar. Desse modo, é uma valorização, também, do crafting dos jardins, do gesto de mantê-los em uma relação de constante mutação, uma construção coletiva com a natureza.

58

1.4. Entre Ruskin e Clément

Cento e vinte e quatro anos separam o nascimento desses dois teóricos. As reflexões e ansiedades que os levaram a desenvolver suas respectivas teorias só fazem sentido à luz das características dos momentos em que viveram. Se John Ruskin estava preocupado com o impacto da Revolução Industrial nas relações de trabalho e do espírito humano, Gilles Clément tem na crise ambiental seu maior estímulo para ação. Portanto, acredito que ambos os autores estavam reagindo a transformações profundas de suas sociedades. Nos dois casos, essas reações se deram de maneira propositiva. Enquanto Ruskin vai sugerir um retorno ou continuação de um passado medieval idealizado que descarta a ruptura trazida pela Revolução Industrial, Clément vai eleger as margens urbanas e rurais como campo a partir do qual um novo modelo socioeconômico, centrado na biodiversidade, pode florescer.

Esses dois teóricos vão eleger o mesmo protagonista para suas visões de mundo: o tempo. Ruskin afirma que ele é

tão essencial para mim [Ruskin], que eu chego ao ponto de acreditar que um edifício não pode ser considerado no seu ápice até quatro ou cin co séculos terem se passado (RUSKIN1 , 2014, p.2370).

Para o inglês, será a passagem do tempo que irá conferir ao edifício a capacidade de comunicar algo às gerações futuras.

Nós aprendemos mais sobre Grécia a par tir dos seus fragmentos arruinados e das suas esculturas do que de seus doces cantores e soldados historiadores (RUSKIN2 , 2014, pg.2356).

1 Traduzido livremente pelo autor. Original: “so essential to my mind, that I think a building cannot be considered as in its prime until four or five centuries have passed over it”.

2 Traduzido livremente pelo autor. Original: “we have learned more

E fazer com que ele atinja a estética pito resca. “Há beleza no seu efeito [do tempo], que não pode ser substituído por nada, e que é sábio da nossa parte consultar e desejar [...] usualmente e livre mente expresso pelo termo ‘pitoresco’” (RUSKIN3 , 2014, p.2365).

Em Clément o tempo é fator indissociável à realização dos jardins e evolução da Terceira Paisa gem. A própria ideia dos Jardins em Movimento implica diretamente em uma alteração no tempo. Onde antes imperava a existência de um conjunto de es pécies de vegetais, fungos, microrganismos e animais; o passar de meses ou anos pode acarretar na mudança desse conjunto. Novas sementes trazidas por pássaros introduzem novas espécies que podem estar mais bem adaptadas para ocupar determinado nicho ecológico e se tornarem dominantes. Des se modo, a própria paisagem se transforma estabelecendo uma relação dinâmica sem nunca chegar a um equilíbrio totalmente estático.

FIGURA 75: Croqui da evolução no tempo de um delaissés. FONTE: CLÉMENT, 2004, p.12.

of Greece out of the crumbled fragments of her sculpture than even from hew Sweet singers or soldier historians”.

3 Traduzido livremente pelo autor: “there is beauty in those effects themselves, which nothing else can replace, and which it is our wisdom to consult and to desire”.

59

Portanto, o papel do jardineiro-paisagista não é o de determinar a priori qual será a forma do jardim ou quais espécies devem ser empregadas. Ele deve sim estudar as relações existentes, preservar sua biodiversidade, tomar a decisão se ela deve ou não se tornar acessível para a sociedade (se transformando ou não em jardim) e se adaptar às alterações que surgem naturalmente.

Essas escolhas de postura projetual implicam em um resultado estético que se afasta do tradicional jardim francês de linhas retas de topiária. O que se vê nos jardins de Clément são formas orgânicas e que o aproximam na verdade do jardim pitoresco inglês (MONTANER, 2008). Quando comparamos a Red House de William Morris (figura 79) e o jardim La Vallée de Clément (figura 80) podemos perceber isso.

Por conseguinte, pode-se dizer que, apesar de serem separados por mais de um século, os dois autores têm pontos de aproximação em seus ideários. Este trabalho de conclusão de curso, então, tentará realizar um projeto que alia a valorização da estética da ruína fundamentada no pensamento de John Ruskin com os conceitos de Terceira Paisagem e Jardim em Movimento de Clément no intuito de criar espaços livres harmônicos na medida em que implicam em uma mesma linguagem que valorize os efeitos imagéticos da passagem do tempo.

FIGURA 76: Red House de William Morris.

FONTE:Site Aprendiz de Viajante (<https://www.aprendizdeviajante. com/red-house-de-william-morris-londres-para-iniciados/> Aces sado em 01/05/2022)

60

FIGURA 77: Jardim “La Vallée” de Gilles Clément. FONTE: Le Monde (<https://jardinage.lemonde.fr/article-168-jardin -mouvement-gilles-clement-salles-12-avril-2017.html> Acessado em: 01/05/2022) 61

Vestígios investigados

02.

FONTE: Realizado pelo autor

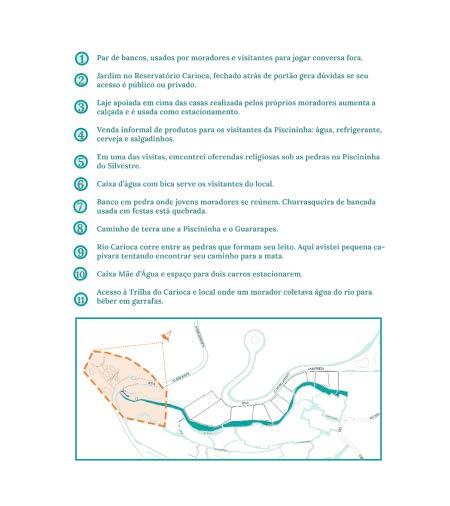

O Manual de Elaboração de Projetos de Preserva ção do Patrimônio Cultural do Programa Monumenta/ IPHAN tem como finalidade “consolidar e transmitir os conceitos, normas e preceitos que orientam a preservação do Patrimônio Histórico e Artístico protegido pela União” (GOMIDE, SILVA e BRAGA, 2005, p.9). O capítulo quinto desse texto é dedicado a projetos em Espaços Públicos Urbanos e, dessa maneira, servirá como baliza para a construção dessa investigação mais aprofundada dos vestígios que são o objeto deste trabalho de conclusão de curso.

Outro instrumento importante na produção dessa análise é o arcabouço teórico desenvolvido pelo filósofo, historiador, professor e escritor fran cês diretor do Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Jean-Marc Besse (1956) desenvolvido no artigo “As cinco portas da paisagem – ensaio de uma cartografia das problemáticas paisagísticas contemporâneas”, de 2014. Esse autor vai defender que a definição uma vez válida de paisagem como “um pano rama natural, geralmente descoberto a partir de um ponto elevado, permitindo, assim que o espectador obtivesse um tipo de domínio visual sobre o território” (2009, pg. 8) não é mais efetivo. Segundo o autor, ela não dá mais conta de abarcar todas as dimensões desse conceito, pois esse teria adquirido uma natureza polissêmica em função da “atomização profissional e acadêmica das diferentes ‘disciplinas’ que fazem dela seu campo de estudo e intervenção” (2009, p. 11). Paisagistas, jardineiros, historiadores, antropólogos, artistas, geógrafos, ecólogos, filósofos e outras áreas do saber refletem sobre o conceito de paisagem de maneira diferente. Besse, então, tenta desenvolver maneiras de agrupar essas interpretações diferentes da paisagem chegando, finalmente, a cinco definições as quais ele vai dar o nome de Por tas da Paisagem.

Essencialmente, a problemática deste traba lho está na paisagem; em especial a relação de desconexão e esquecimento dos vestígios da interação entre o rio Carioca e a sociedade com o seu entorno. As portas de Besse, na medida em que propõe cinco definições diferentes para a paisagem, acabam realizando uma decomposição das suas características. Essa divisão em “pedaços” menores torna a apreensão das complexidades existentes no objeto do estudo mais fácil de ser assimilada.

No capítulo primeiro, já visitamos uma des sas portas. Nela “a paisagem é uma experiência fenomenológica” (BESSE, 2009, p.45). Aqui, a paisagem ganha conotações subjetivas, segundo Besse (2009, p.45) ela “é primeiramente sensível, uma abertura às qualidades sensíveis do mundo”. Dado que já foi exposta a minha percepção pessoal dos fragmentos do Carioca, esse aspecto eminentemente subjetivo da paisagem foi exposto.

No subitem 3.1, veremos o que o Manual de Elaboração de Projetos de Preservação do Patrimônio Cul tural chama de “pesquisa histórica” (GOMIDE, SILVA e BRAGA, 2015, p.38) uma: atividade que consiste na sistematização das informações obtidas por meio de pesquisa documental, arquivística, bibliográfica, iconográfica, fotográfica e de fontes orais, sobre a área de projeto e entorno, objetivando o seu perfeito entendimento (GOMIDE, SILVA e BRAGA, 2015, p.38).

Duas portas de Besse podem ser vinculadas a essa forma de compreender o espaço. Na primeira, a “paisagem é uma representação cultural e social” (BESSE, 2009, p. 12). Aqui a paisagem é estabelecida como “um ponto de vista, um modo de pensar e de perceber, principalmente como uma dimensão da vida mental do ser humano” (BESSE, 2009, p.12). Ela passa, portanto, a ser um “texto humano a ser decifrado” (BESSE, 2009, p.21). Portanto, foco especial será dado em buscar encontrar registros dos frag-

64