11 minute read

Einführende Worte

Susanne Keller-Giger

«Wenn ein Junge, in einem gesunden Körper auch einen gesunden Geist hat, u. kommt er in die Welt hinaus, so lernt er leicht; die äußern Eindrüke strömen ihm durch alle Poren ein […].»1

Diese Worte des Grossvaters begleiteten Matheus Eggenberger, den Bauernbuben vom Leversberg am Grabserberg, durch sein ganzes Leben. Seine Wissbegier, sein offener Geist und sein Ehrgeiz, gestaltend an der Weiterentwicklung und Modernisierung seines Dorfs, seiner Region und des Kantons St.Gallen mitzuwirken, führten ihn als jungen Mann zum Erlernen der italienischen Sprache ins Puschlav und verhalfen ihm in späteren Jahren zu zahlreichen Aufgaben und Mandaten in ganz unterschiedlichen Angelegenheiten in der Ostschweiz. Eggenbergers Lebenserinnerungen – zwei Jahre vor seinem Tod 1895 verfasst – geben auf unterhaltsame Art Einblick in sein «vielbewegtes» Leben. Im 19. Jahrhundert prallten Tradition und Aufbruchstimmung aufeinander. Tiefgreifende politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen warfen neue Fragen auf und forderten Gesellschaft, Kirche und Politik.

Die Erinnerungen von Matheus Eggenberger (1823–1895) – ein einmaliges Zeitdokument des 19. Jahrhunderts Als der ehemalige Grabser Ortsgemeindepräsident und Ortsarchivar Mathäus Lippuner mit der Anfrage an den Historischen Verein der Region Werdenberg herantrat, die Lebenserinnerungen des ehemaligen Grabser Gemeindammanns und Bezirksgerichtspräsidenten Matheus Eggenberger zu publizieren, brauchte es keine langen Überlegungen. Rasch war klar, dass der Text nicht nur als kurzweiliges Lesebuch begeistert, sondern auch einige für die Ostschweiz relevante Themen des 19. Jahrhunderts aufgreift.

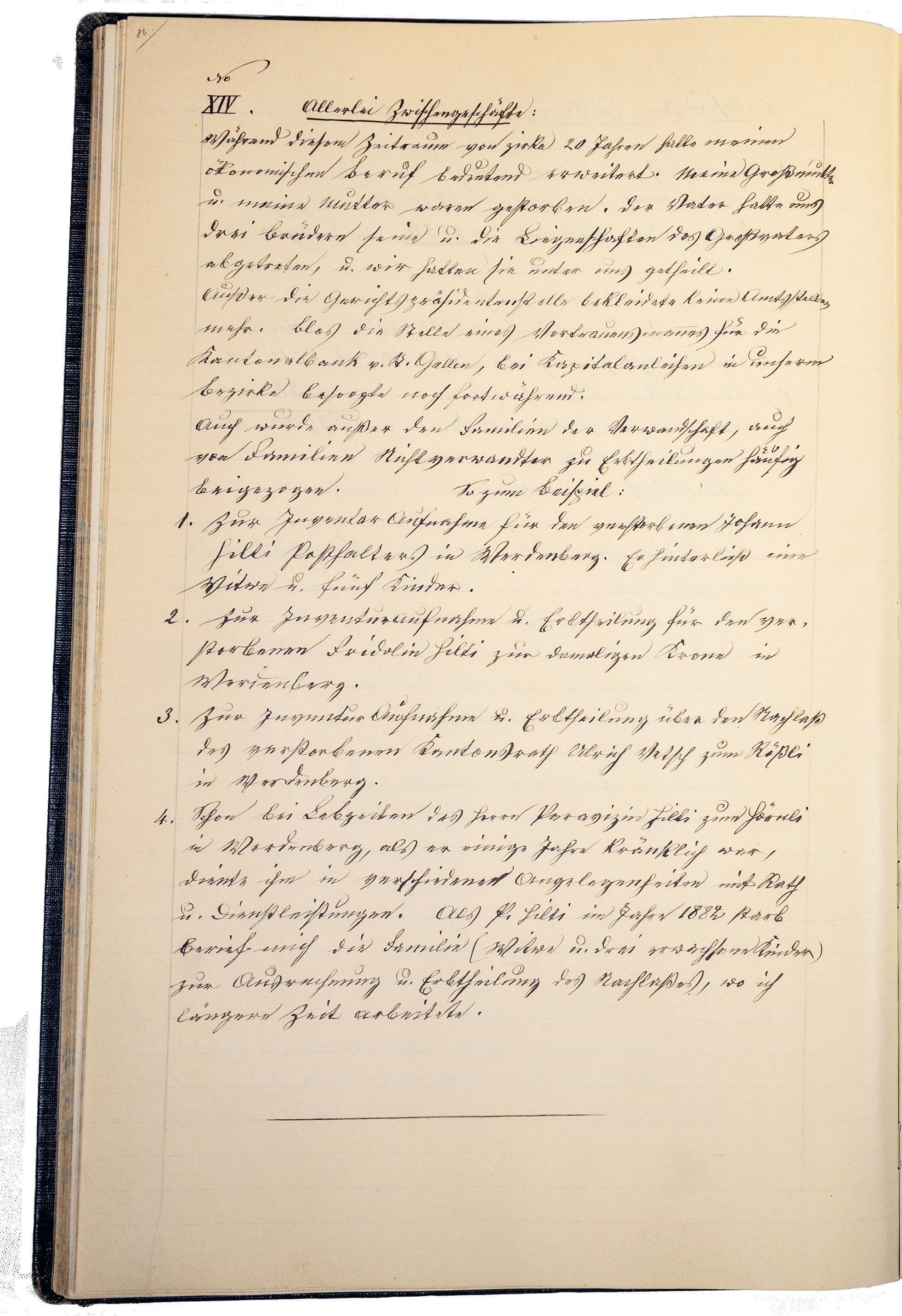

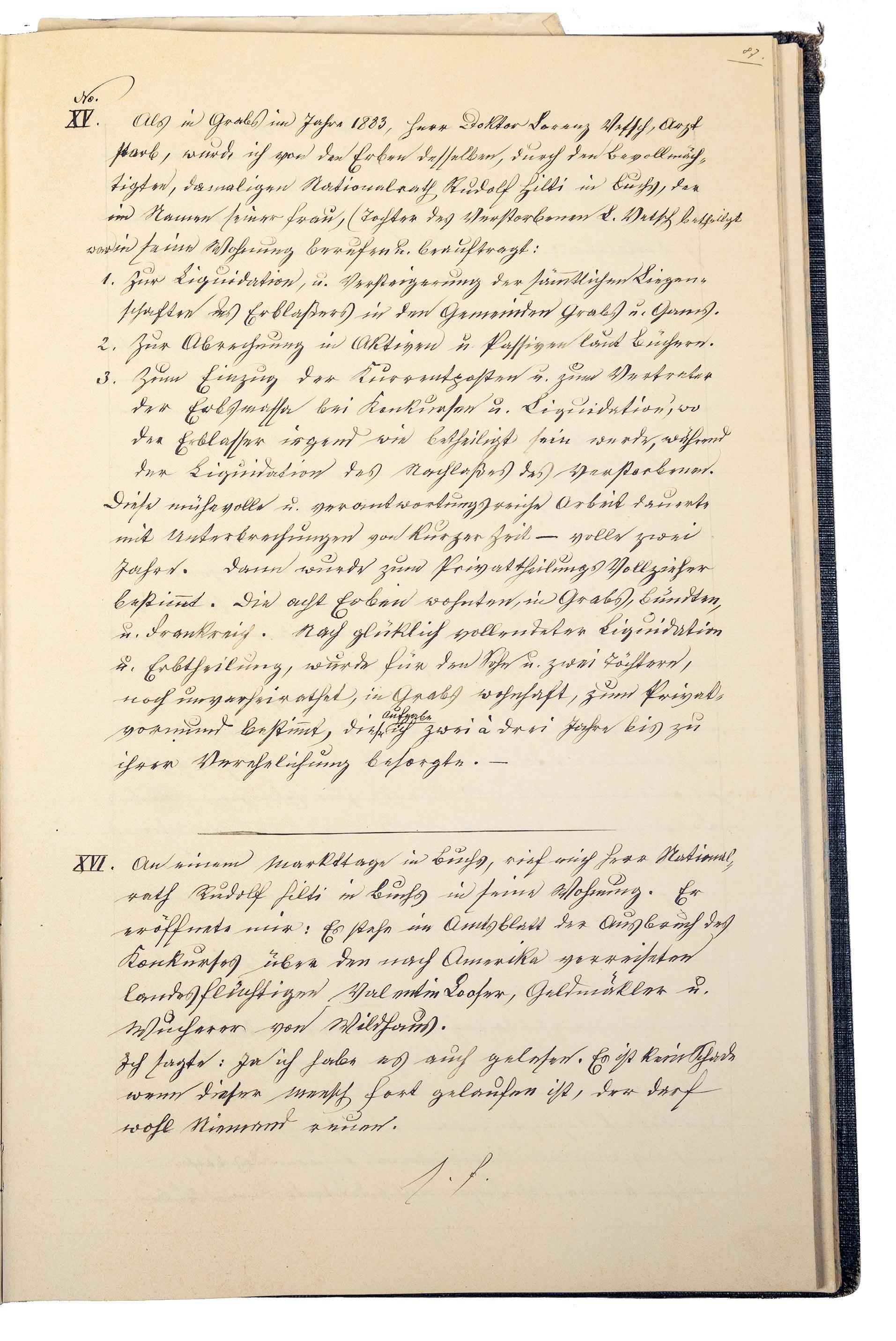

Die Lebenserinnerungen von Matheus Eggenberger oder «Verschiedene Notizzen, aus meinem vielbewegten Leben»2, wie er sie selbst nennt, werden seit 2013 im Ortsarchiv Grabs aufbewahrt. Ein unbekannter frühe-

rer Eigentümer hatte das Dokument im Rathaus Grabs abgegeben. Mathäus Lippuner, damals Ortsarchivar in Grabs, transkribierte den autobiografischen Text. Er war nicht der Erste, der sich für den Text interessierte. Bereits früher waren Teilabschriften verfasst worden, unter anderen von Paul Hugger für sein 1986 erschienenes Buch Das war unser Leben in der Buchreihe Werdenberger Schicksale3. Erst kürzlich wurde eine vollständige Abschrift des Grabsers Barthli (Bartholomäus) Gantenbein (1944–2021) entdeckt. Leider hatte dieser niemanden in der Gemeinde über seine Transkription in Kenntnis gesetzt.

Matheus Eggenberger und seine Zeit Matheus Eggenberger erblickte am 16. Februar 1823 als erstes von drei Kindern das Licht der Welt; die alte Ordnung – im Werdenberg als Landvogtzeit in Erinnerung – war seit einem Vierteljahrhundert Geschichte. In seinem 72 Jahre langen Leben wurde er Zeuge bedeutender Ereignisse, Entwicklungen und Umbrüche auf lokaler, regionaler, eidgenössischer und europäischer Ebene.

Der Einmarsch der französischen Truppen in das Gebiet der Eidgenossenschaft im Jahr 1798 hatte Regionen wie das Werdenberg von der Untertanenschaft befreit und Reformen zur Modernisierung des Lands waren angestossen worden. Die Begeisterung für die Reformen im Bildungs- und Gemeinwesen hielt sich bei der Landbevölkerung jedoch in engen Grenzen, und sie wurden gelegentlich auch sabotiert. Nach dem Sieg der alliierten Mächte Österreich, Russland, Preussen, Frankreich und England gegen Kaiser Napoleon, gewannen 1815 konservative Kräfte in Europa und auch in der Eidgenossenschaft wieder die Oberhand. Doch konnten nicht sämtliche während der Helvetik und der Mediation von liberalen Kräften angestossenen Reformen rückgängig gemacht werden. Die Träger dieser Reformprojekte waren in ländlichen Gegenden Männer, deren Familien es bereits zu Zeiten des Ancien Régime, der Alten Ordnung, zu Wohlstand gebracht hatten. Nach der Landvogtzeit übernahmen sie wichtige Ämter und verfügten über viel Einfluss im öffentlichen Leben.

In den folgenden Jahrzehnten standen sich Konservative und Liberale oft unversöhnlich gegenüber. Während Konservative auf den Fortbestand einer traditionellen, regional und religiös verankerten Ordnung pochten, erklärten Liberale möglichst ungehinderten Fortschritt und individualistisch innovatives Denken zur neuen Maxime. Organisierte Parteien existierten noch nicht. Ab 1830 wurden in einzelnen Kantonen liberale Verfassungen erkämpft. Die Stimmung innerhalb der Schweizer Kantone und zwischen ihnen wurde weiter angeheizt; sie entwickelte sich zunehmend zu einem

konfessionellen Kampf. Die unterschiedlichen Meinungen zur Zukunft der Schweiz gipfelten 1847 im Sonderbundskrieg, benannt nach der Verteidigungsorganisation der konservativen Kantone. 1848 kam es auch in den grossen Städten Deutschlands, Frankreichs und weiterer europäischer Länder zu bürgerlich-liberalen Revolutionen, welche die Ablösung der Monarchien durch freiheitliche Republiken mit demokratischen Verfassungen zum Ziel hatten. Die revolutionären Bewegungen scheiterten kläglich – mit einer Ausnahme: In der Schweiz wurde nach dem Sieg der liberalen Tagsatzungstruppen gegen den konservativen Sonderbund der Weg frei für die Gründung des Bundesstaats.

Trotz gescheiterter Bürgerrevolutionen gerieten auch in den Nachbarländern alte Strukturen in Bewegung. In den italienischen Unabhängigkeitskriegen wurde die Ausrufung des Königreichs Italien durchgesetzt. Der Flickenteppich deutscher Kleinstaaten fand 1871 unter der Führung des Königreichs Preussen zum Deutschen Kaiserreich zusammen, während in Frankreich die Niederlage Napoleons III. gegen Preussen zur Ausrufung der Dritten Französischen Republik führte.

Im Kanton St.Gallen setzte sich nach der Staatsgründung 1848 der politisch geführte Kulturkampf zwischen Konservativen und Liberalen fort. Die Liberalen orteten das Übel vor allem bei der mächtigen Kirche und trachteten danach, diese aus ihrer Monopolstellung in Erziehung und zivilrechtlichen Angelegenheiten zu verdrängen. Der Konflikt drohte 1860 während des Feilschens um eine neue Verfassung in einen Bürgerkrieg auszuarten. Erst ein Kompromissvorschlag konnte 1861 die Wogen vorübergehend glätten.

Für die Kirche bedeutete die forcierte Modernisierung im 19. Jahrhundert eine Herausforderung und eine Beschneidung ihrer Machtposition in Politik und Gesellschaft. Die katholische Kirche behielt in weiten Teilen eine konservative, gegen den Modernismus gerichtete Haltung. Die reformierte Kantonalkirche hingegen passte sich schrittweise an den «wissenschaftlichen Zeitgeist» an, was ab den 1860er-Jahren zu freikirchlich pietistischen Bewegungen führte.

Als Treiber der Politik wirkten die Bedürfnisse der aufkommenden Textilindustrie, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch in den von der Landwirtschaft geprägten Regionen Werdenberg und Sarganserland Fuss fasste. Die Einführung von Handels- und Gewerbefreiheit erleichterte die Gründung neuer Unternehmen. Die Anzahl Gewerbebetriebe und der in der Heimindustrie Beschäftigten nahm zu. Die Errichtung von Strassen und Eisenbahnlinien, Telegrafenämtern und Postlinien verbesserte die Infrastruktur über die Kantonsgrenzen hinweg. Die Vereinheitlichung der Masse und die Einführung des Schweizer Frankens förderten die Entwick-

lung von Handel und Wirtschaft ebenso wie Vereinheitlichungen im Rechtswesen. Banken und Versicherungen stellten den Fabrikanten Geldmittel bereit zur Finanzierung ihrer Betriebe und Maschinen.

Mit der Industrialisierung wuchs der Bedarf an gut ausgebildeten Arbeitskräften. Die Modernisierung des bis anhin kirchlich organisierten Volksschulwesens stand während des 19. Jahrhunderts ganz oben auf der Prioritätenliste der Liberalen und des jungen Bundesstaats. Etwas schwerer tat sich die zunehmend von liberalen Kräften dominierte Gesellschaft mit der wirtschaftlichen Not eines beträchtlichen Teils der Bevölkerung. Armut wurde als persönliches Verschulden betrachtet. In den neu entstehenden Armen- und Waisenhäusern oder Rettungsanstalten sollten die Insassen durch Arbeit und Unterordnung zu «brauchbaren» Mitgliedern der Gesellschaft erzogen werden.

Im Werdenberg und in der umliegenden Region blieben die Landwirtschaft und vor allem die Viehzucht auch während des 19. Jahrhunderts der Haupterwerb der Bevölkerung. Die zu Beginn des Jahrhunderts eingeführten politischen Gemeinden fanden neben den finanzstarken Ortsgemeinden erst allmählich ihren Platz als wirkungsvolles, lokales Organ.

Wiederkehrende Überschwemmungen von Flüssen brachten in den Dörfern des Rheintals seit je viel Leid und volkswirtschaftlichen Schaden. Dank durchgreifender Gewässerkorrektionen bis Ende des Jahrhunderts wurden schwerwiegende Naturkatastrophen seltener.

Frauen spielen in den Aufzeichnungen von Matheus Eggenberger – mit Ausnahme der Grossmutter – nur am Rand eine Rolle. Es ist jedoch anzunehmen, dass Eggenbergers Frau in Zeiten der Abwesenheit ihres Manns den Bauernbetrieb der Familie führte und sich um die Kinder kümmerte. Frauen waren im öffentlichen Leben des 19. Jahrhunderts nicht präsent und wenn, dann wurden sie durch einen Vormund vertreten. Erst im 20. Jahrhundert konnten sie sich auch in Bereichen ausserhalb der Familie positionieren.

Der autobiografische Text als historische Quelle Eggenbergers Selbstzeugnis ist autobiografisch und gehört zu einem speziellen Quellentypus der Geschichtsforschung. Autobiografien und Memoiren liefern Erkenntnisse zur Vergangenheit, die aber auf einer subjektiven Erzählkonstruktion beruhen. Beim Lesen von Lebenserinnerungen stellt sich die Frage, was der Autor mit seinen Aufzeichnungen bezweckte und an wen er sie richtete. Matheus Eggenbergers Notizen waren «zum Andenken für meine Familie u. Nachkommen von mir selbst aus meinen Papieren entnommen»4. Es fällt auf, dass das Familienleben kaum thematisiert wird und wohl für ihn nie erste Priorität hatte. Dies wurde auch 25 Jahre später in

den Aufzeichnungen seines Enkels kritisiert. Es ist durchaus möglich, dass es sich bei Eggenbergers Lebenserinnerungen um eine Art Rechtfertigungsschrift gegenüber seinen Angehörigen handelte, die seine häufige Abwesenheit von zuhause erklären sollte.

Ein autobiografischer Text ist immer auch eine Konstruktion der Lebensgeschichte und soll dem eigenen Leben einen tieferen Sinn geben. Bereits die Auswahl der beschriebenen Ereignisse und Personen ist subjektiv, die Rolle, die man sich selbst und den anderen zuschreibt, ebenso. Eggenberger verfasste seine Erinnerungen im Alter von etwa siebzig Jahren. Beim Rückblick auf die vergangenen Jahrzehnte haben sich einige Ungenauigkeiten eingeschlichen. So stimmen beispielsweise Jahreszahlen und Namen damaliger Behördenvertreter nicht immer mit den Fakten überein. Soweit möglich wurden sie von den Autoren und der Redaktion angepasst. Eggenbergers Notizen sind naturgemäss nicht wertfrei. In dem kernig und prägnant geschriebenen Selbstzeugnis schimmern an manchen Stellen Eggenbergers politische Überzeugungen und persönlichen Ansichten durch. Das trägt zur Lebendigkeit des Texts bei und bringt den Leserinnen und Lesern die Person Matheus Eggenberger näher, zwingt aber auch dazu, seine Wertungen und Gewichtungen kritisch zu hinterfragen. Alles in allem bietet der autobiografische Text einen ganz persönlichen und lebensnahen Einblick in eine vergangene Zeit. Er schafft ein subjektives Zeitbild und ist deshalb auch ein Stück Literatur.

Transkription des Quellentexts Eggenbergers Notizen sind für eine heutige Leserschaft gut verständlich. Deshalb wurde der Quellentext, abgesehen von ganz wenigen Anpassungen, buchstabengetreu transkribiert: Im Original augenscheinlich fehlende Wörter wurden in eckigen Klammern ergänzt und bereits vom Autor durchgestrichene Wörter in der Transkription weggelassen. In einigen Fällen wurden zur Vereinheitlichung und besseren Strukturierung des Texts Interpunktionszeichen eingefügt oder weggelassen (beispielsweise bei nicht geschlossenen Klammern oder Anführungszeichen ohne Schlusszeichen, ebenso bei den von Eggenberger gesetzten Zwischentiteln). Römische Zahlen und Abkürzungen wie fr., Hr. oder pr. sind einheitlich mit Punkt aufgeführt. In Eggenbergers Notizen gibt es diesbezüglich keine konsequente Handhabung. Langes «n» oder «m» wird in der Transkription als «nn» und «mm»» geschrieben. Von der Redaktion gesetzte rote Zwischentitel dienen der Strukturierung des Quellentexts und damit der besseren Lesbarkeit. 25 Jahre später setzte Eggenbergers gleichnamiger Enkel die Notizen des Grossvaters fort. Er beschreibt auf den ersten Seiten seine Sicht auf das

Leben und Wirken seines Grossvaters und widmet dann den weitaus grösseren Teil seinen Erinnerungen an den Vater. Der Text des Enkels wurde ebenfalls wörtlich transkribiert. Nachträgliche Ergänzungen mit Bleistift am Blattrand wurden im Text dort eingesetzt, wo sie inhaltlich weitere Informationen lieferten. Zur Verdeutlichung der zeitlichen Distanz zwischen den Aufzeichnungen des Grossvaters und jenen des Enkels, und um Missverständnisse zwischen den Generationen zu vermeiden – Grossvater, Vater und Enkel hiessen alle gleich – stehen die Aufzeichnungen des Enkels am Schluss des Buchs. Sie wurden nicht weiterbearbeitet.

Zum Aufbau des Buchs Ursprünglich war nur die Veröffentlichung von Matheus Eggenbergers Lebenserinnerungen geplant. Schon bald zeigte sich aber, dass Eggenbergers Notizen Stoff für mehr bieten. Wie durch ein Prisma blicken wir in das bewegte 19. Jahrhundert. Von Abschnitt zu Abschnitt eröffnen sich den Leserinnen und Lesern neue Aspekte. Bei den Herausgebern reifte schon bald der Entschluss, wenigstens einem Teil der von Eggenberger aufgegriffenen Themen mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Autorinnen und Autoren wurden gesucht, die diese in einen breiteren Kontext setzen und die historisch fassbare Rolle des Autors und weiterer in den Erinnerungen erwähnter Personen näher beleuchten konnten.

Nun liegt eine Publikation mit einem lesebuchartigen ersten Teil und einem zweiten Teil mit neun Autorenbeiträgen vor. Die beiden Teile sind bereits am unterschiedlichen Layout erkennbar: − Die Transkription der Notizen von Eggenberger im ersten Teil ist auf beigem Hintergrund gedruckt. Damit soll die Wirkung eines historischen Dokuments erzeugt werden. Der Text liest sich wie ein Lesebuch.

Die Seitenzahlen des Originals stehen neben dem Quellentext, ebenso die Anmerkungen mit Sternchen, in denen heute nicht mehr gebräuchliche Begriffe kurz erklärt und Personen eingeordnet werden. Längere

Fussnoten sind am Schluss des Buchs im Anmerkungsapparat zu finden. − Informationstexte, Karten und Bilder auf separaten Seiten veranschaulichen Eggenbergers Darstellung, bringen uns den Autor näher und vertiefen das von ihm geschaffene Zeitbild. − Im zweiten Teil des Buchs widmen sich kleinere und grössere Autorenbeiträge ganz unterschiedlichen zeittypischen Themen, die aus Eggenbergers Erinnerungen aufgenommen wurden. Sie informieren, klären, ordnen ein, und dort, wo Eggenbergers Notizen nicht dem heutigen

Wissensstand entsprechen, stellen sie richtig. Auf der ersten Seite jedes

Autorenbeitrags steht oben rechts ein Hinweis auf die Seiten im Quel-

lentext (nicht Buchseiten), die als Grundlage für den Fachbeitrag dienen. − Abgerundet wird das Buch mit dem Lebenslauf von Matheus Eggenberger, einer Ahnentafel seiner Familie bis ins 20. Jahrhundert und mit den

Erinnerungen des gleichnamigen Enkels (1879–1969) an den Grossvater (1823–1895) und an seinen ebenfalls gleichnamigen Vater (1850–1916) – eine Art Fortschreibung der Familiengeschichte. − Ein Personenverzeichnis erleichtert die Einordnung von Akteuren im

Buch. Dabei ist zu beachten, dass die Schreibweise von Namen in Eggenbergers Notizen nicht immer mit der aktuellen Literatur übereinstimmt.

So sind beispielsweise die Brüder Paravizin und Rudolf im Quellentext als «Hilti» aufgeführt, in den Autorenbeiträgen und im Personenverzeichnis hingegen als «Hilty». − Der Anhang mit Anmerkungsapparat zur Quelle und zu den Fachbeiträgen, Bibliografie, Abbildungsnachweis sowie Autorinnen- und Autorenverzeichnis schliesst das Buch ab.

Dank Ohne die Initiative von Mathäus Lippuner wäre dieses Buch wohl nicht oder erst viel später entstanden. Seine Transkription von Eggenbergers Notizen hat zur Anfrage an den Historischen Verein der Region Werdenberg HVW geführt. Mit seinem grossen Wissen zur Grabser Geschichte konnte er manches Rätsel lösen und wertvolle Hintergrundinformationen zu Eggenbergers Ausführungen geben. Der Vorstand des HVW liess sich begeistern und schenkte der Projekt- und Redaktionsleitung das Vertrauen zur Durchführung. Die neun Autorinnen und Autoren präzisieren, vertiefen und erweitern die Darstellung von Matheus Eggenberger in ihren Fachbeiträgen. Die Lektorin und der Fachlektor kümmerten sich um eine kritische Überprüfung sämtlicher Texte im Buch und trugen mit ihren Anregungen wesentlich zur Qualität der Publikation bei. Das Team des Verlagshauses Schwellbrunn sorgte sich engagiert und professionell um Gestaltung und Herstellung des Eggenberger-Buchs. Aus dem Ortsarchiv Grabs und dem privaten Archiv von Hansruedi Rohrer in Buchs durften wir zahlreiche Bilder für die Illustration der Publikation verwenden. Die Mitarbeitenden von Archiven in den Kantonen St.Gallen, Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden sowie Glarus unterstützten das Projekt. Ebenso die Schwestern des Klosters Grimmenstein und Privatpersonen im Werdenberg, Sarganserland, Toggenburg und in Liechtenstein. Institutionelle und private Gönner sorgten mit ihrem Beitrag für die finanzielle Absicherung des Eggenberger-Buchs.

Ihnen allen sei an dieser Stelle herzlich gedankt.

18