12 minute read

Ausserrhoder Wurzeln der Naturheilkunde

Die Gründung und Geschichte der Naturärzte Vereinigung Schweiz NVS kann nur vor dem historischen Hintergrund der besonderen Verhältnisse im Kanton Appenzell Ausserrhoden verstanden und gewürdigt werden.

Ebenso wie in anderen ländlichen Gebieten hat die Volksheilkunde hier eine weit zurückreichende Tradition, angefangen bei Paracelsus, der lehrte, dass «alle Wiesen und Matten, alle Berge und Hügel die grosse Apo theke der Welt sind». Zwischen 1532 und 1535 lebte und wirkte er auch im Appenzellerland und gab wohl etliches von seinem grossen Wissen an die lokale Bevölkerung weiter. Ebenso hatte die Klostermedizin mit ihren Kräutergärten seit jeher einen wichtigen Stellenwert für die Volksgesund heit. Über die Nonnenklöster Grimmenstein bei Walzenhausen und Wonnenstein bei Teufen als innerrhodische Exklaven war und ist die Klostermedizin bis heute auch der protestantischen Bevölkerung Ausserhodens zugänglich.1 Von grosser Bedeutung für die Gesundheitsversorgung der Bevölke rung waren zudem die sogenannt «niedere Chirurgie» wie Aderlass, Schröpfen, Zahnziehen und ähnliche kleinere Eingriffe, die Kräutermedizin auch ausserhalb der Klöster, die Geburtshilfe durch Hebammen oder die im 19. Jahrhundert aufkommenden Bäderkuren mit Heilwasser und Molke. Letz teren kam im Zusammenhang mit der attraktiven Landschaft nicht zuletzt ein wichtiger touristischer Aspekt zu.

Seit jeher umfasste die Heilkunde zusätzlich eine magisch-spirituelle Dimension. Wie der pensionierte Kantonsarchivar Peter Witschi in «Ge schichte einer Heillandschaft» 2

schreibt, trugen manche Menschen «zur Abwehr unheilvoller Kräfte religiöse Andenken oder allerlei Talismane auf sich. Deutlich sichtbar wird das magische Element beispielsweise beim Frauen- und Sennen-Trachtenschmuck, der ursprünglich mehr Schutz funktion als Dekorationszweck hatte. Der für Halsketten verwendeten roten Edelkoralle wurde eine starke blutreinigende Kraft zugeschrieben; viele rühmten sie auch als Mittel gegen Zauber und glaubten, sie könne Gebres ten aus dem Körper hinauslaxieren.»

Wie sehr die Heilkunde im Volk verankert war und ist, zeigt darüber hinaus der Umstand, dass im Appenzeller Kalender, der seit 1722 jedes Jahr in hohen Auflagen erscheint, nebst astrologischen Hinweisen und Aderlass tabellen immer wieder auch Rezepte zur Stärkung der Gesundheit und zur Abhilfe gegen allerlei Krankheiten und Gebresten enthalten waren. Nicht zuletzt aufgrund der hügeligen Topografie des Appenzellerlandes und der zum Teil weit abgelegenen Höfe war es wichtig, dass man sich im Krank heitsfall auch selbst zu helfen wusste.

1 Koller (Die freie Heiltätigkeit) 3–54

2 Witschi (Geschichte einer Heillandschaft) 26–68

Vom Volk geschätzt, von studierten Ärzten weniger Zwar gab es bereits im 18. Jahrhundert auch studierte Ärzte, aber nur in relativ geringer Zahl. Die Naturheilkundigen, die von den Behörden und vom Volk auch Arztner genannt wurden, bildeten zum einen eine wichtige Er gänzung dazu. Zum anderen stellten sie aber für die an Universitäten geschulten Ärzte eine Konkurrenz dar, umso mehr, als sie genauso wie die Apotheker und naturheilkundigen Drogisten beim Volk oft ein höheres An sehen genossen. Peter Witschi schreibt dazu: «Einerlei, ob gute oder schlechte Zeiten herrschten, stets mussten sich die studierten Mediziner darum bemühen, der Konkurrenz der vielen Laienärzte standzuhalten.»

Seitens der Politik wurden die auch als Empiriker, Quacksalber, After ärzte, Bruchschneider und Praktikanten bezeichneten Natur- und Laienärzte sowohl männlichen als auch weiblichen Geschlechts meist geduldet, nicht zuletzt dank der im Kanton vorherrschenden liberalen Grundgesin nung. Man interessierte sich aus behördlicher Sicht mehr für die Gesundheit des Viehs als für diejenige des Menschen, liess die Laienärztinnen und -ärzte im Sinne der Gewerbefreiheit gewähren und schritt lediglich bei of fensichtlichen Missbräuchen oder aufgrund von Klagen Dritter notfalls ein. Unter dem Einfluss Napoleons jedoch wurde im damaligen Kanton Sän tis, der nebst den beiden Appenzell grosse Teile des heutigen Kantons St.Gallen umfasste, 1798 eine Sanitätskommission eingesetzt, die sogleich damit begann, die Naturheilkundigen zu erfassen und sie Prüfungen zu unterziehen. Nach der Wiederherstellung der ursprünglichen Kantone durch Napo leons Mediationsakte im Jahr 1803 dauerte es bis 1810, bis im Kanton Appenzell Ausserrhoden erneut eine mehrheitlich aus Ärzten bestehende Sanitätskommission eingesetzt wurde. Sie war allerdings nur während rund eines Jahres aktiv, danach galt auch in der Gesundheitsversorgung wieder weitgehend die Gewerbefreiheit.

Auf Betreiben der studierten Ärzte im Kanton ernannte der Grosse Rat aber im Mai 1821 erneut eine Sanitätskommission unter Leitung des dama ligen Landammanns und Teufener Arztes Mathias Oertli und genehmigte am 20. Juni 1823 ein ganzes Paket von «Sanitäts-Verordnungen», die ihm von der Kommission vorgelegt worden waren – dies alles jedoch ohne Landsgemeindebeschluss und ohne gesetzliche Grundlage. In den Statuten der Sanitätskommission war unter anderem festgehalten:

Bei der immer überhand nehmenden Menge von Afterärzten und Pfu schern, besonders von herumziehenden, fremden Betrügern, die ohne die gehörigen Kenntnisse, welche zur Ausübung der Heilkunde erforderlich sind, zu besitzen, die Gesundheit des Menschen auf’s Spiel setzen, und aus Gewinn sucht und Arbeitsscheu sogar das Leben der Leichtgläubigen gefährden; bei den immer zunehmenden, traurigen Beispielen, dass aus Unwissenheit und Vom Volk geschätzt, von studierten Ärzten weniger

Ausserrhoder Wurzeln der Naturheilkunde Frechheit den leidenden Kranken Arzneimittel gereicht werden, wodurch sie theils lebenslang elend, theils auch selbst eine frühe Rente des Todes wurden, hat die Sanitäts-Commission in ihrer Sitzung vom 24. März 1823 für dringend nothwendig gefunden, Vorschläge zur Errichtung einer Sanitäts-Polizei ein zugeben, um diesen Unfugen zu steuern, die Unwissenden durch Prüfung ihrer Blösse darzustellen, und das Publikum vor ihnen zu warnen, und die studierten Ärzte, die Fleiss und Kosten auf gründliche Arzneiwissenschaft angewandt haben, und deren Zahl sich auf eine erfreuliche Art immer ver mehrt, aufzumuntern und zu schützen.

In den meisten, auch in den demokratischen Kantonen, sind solche An stalten schon seit langer Zeit in nützlicher Thätigkeit, und die Ehre unseres Landes fordert es, dass es nicht länger ein Schlupfwinkel der Pfuscher sei, die oft aus andern Kantonen ausgewiesen wurden, und nun hier ungestraft ein freches Spiel mit Menschenleben treiben. 3 Immerhin räumte Landammann Oertli mit Blick auf das Unvermögen auch seines eigenen Berufsstandes selbstkritisch ein: «Darum sind im Lan de so viele Pfuscher, weil wir Ärzte nichts können.» Jedenfalls wurden nun die seit 1812 praktizierenden Laienärzte und Pfuscher einer amtlichen Prü fung unterzogen, die oft vernichtend ausfiel. «Tiroler, Salbenkrämer, Marktschreier und andere Betrüger dieser Art» wurden nicht mehr geduldet und des Landes verwiesen. Hebammen sollten künftig medizinisch ausgebildet werden, sonst aber wurde «den Weibern … alles Praktizieren, ausser Ader lassen und Schröpfen, gänzlich verboten».

3 Zit. in (Über die SanitätsPolizei) 36f

Riskante Heiltätigkeit am Rande der Illegalität Oftmals hatte die Verfolgung durch die Behörden für die Betroffenen dramatische Folgen, wie das Beispiel von Michael Graf von Heiden zeigt. Ursprünglich Soldat, dann Fuhrhalter und Knecht, kam er dazu, «mit sogenanntem ‹Doktern› auf eine weniger anstrengende Weise sein Leben durchzubringen». Vorerst wandte er seine Kräuter beim eigenen, dann bei fremdem Vieh und schliesslich auch bei Menschen an. Er zog herum und bot von Haus zu Haus seine wohl auch dubiosen Mittel an, bis er in Trogen dingfest gemacht wurde. Er wurde der Hexerei bezichtigt und beschuldigt, mit seinen Zaubermitteln Gutgläubige übers Ohr gehauen zu haben und so gar mit dem Teufel im Bunde zu sein. Am 23. Juni 1825 fällte der Grosse Rat in Trogen das Urteil: «Michael Graf von Heiden soll auf den Pranger gestellt, den langen Gang mit Ruthen gepeitscht, 90 Gulden in den Landseckel ge büsst, und lebenslänglich in seine Gemeinde gebannt sein.»

Andere After- und Laienärzte hatten mehr Glück. Obwohl auch sie in den Augen der ärztlichen Prüfungsbehörde keinesfalls über die erforderli

4 Zit. in Witschi (Appenzell Ausserrhoden) 14f

5 Krüse (Patentirung und Freigebung) 23f

chen Voraussetzungen verfügten, wurde geduldet, dass sie weiterpraktizierten. Der Urnäscher Gemeindehauptmann Johann Jakob Näf zum Beispiel verwendete sich ausdrücklich für den Naturheiler Johann Ulrich Alder. Diesem solle man doch erlauben zu «medicieren», er sei «braf, recht u. sehr sorgfältig – es hette niemand nichts wider sejn Medicinieren – ohne etwa der Hr. Doctor Hofstetter».

Auch für Elisabeth Grubenmann-Nagel, die sich in Teufen über das kan tonale Verbot für Frauen, heilkundlich tätig zu sein, hinweggesetzt und trotz erhaltener Bussen nach dem Vorbild männlicher Kollegen weiterpraktiziert hatte, setzten sich namhafte Persönlichkeiten ein. Eine von 100 Personen un terschriebene Petition ersuchte 1842 den Grossen Rat, nach geeigneten Wegen zu suchen, um ihr weiterhin zu ermöglichen, Notleidenden zu helfen.

Als der Grosse Rat daraufhin die Beschuldigte einlud, sich beim Präsi denten der Sanitätskommission zur Prüfung anzumelden, wehrten sich die Sanitätsräte mit einem Brief an Landammann und Rat gegen das «gesetzes widrige Ansinnen». Sie stellten darin offen die Frage, wie der Grosse Rat es der Kommission zumuten könne, «ein Weib zu prüfen, von welchem be kannt sei, dass es keine medizinischen Studien genossen habe». Der Brief endete mit der dringlichen Bitte, doch vom früheren Beschluss, der als «Be leidigung gegen die Wissenschaft» angesehen werden müsse, abzurücken, und dem Hinweis, «dass solche Inkonsequenzen dem Sanitätswesen in un serm Kanton den Todesstoss geben könnten». Daraufhin wurde Elisabeth Grubenmann eine Busse von 25 Gulden auferlegt. Nachdem sie schliesslich 1850 bereits zum fünften Mal gebüsst worden war, wanderte sie mit Erlaub nis ihres Ehemanns nach Amerika aus. 4 Andere Heiltätige wurden ebenfalls immer wieder verzeigt und bestraft. Letzteres war vor allem für die ärztlichen Mitglieder des Grossen Rates nicht immer angenehm, wie sich der Arzt Gottlieb Krüse im Appenzellischen Jahrbuch von 1879 erinnert: 5 Wenn es sich aber um Zumessung der Strafe handelte, so war es für dasjenige Mitglied des Grossen Rathes, das zufällig Mediziner war, keine angenehme Sache, den Berathungen beizuwohnen, wie dies auch Landammann J. Konr. Oertli anno 1853 der appenzell.-ärztlichen Gesellschaft mitgetheilt hat. Fast immer fielen bei solcher Gelegenheit von einzelnen Rathsmitglie dern mit grossem Behagen Seitenhiebe auf die «gstudirten Tökter»: sie seien auch nicht unfehlbar, der Rasen des Kirchhofes decke ihnen manchen Fehler zu, sie verriethen aber einander nicht – und dergleichen Liebenswürdigkeiten mehr. Dass patentirte Ärzte für Kunstfehler beklagt wurden, kam höchst sel ten vor. Wohl durch solche Wahrnehmungen und Erfahrungen mag Dr. Oertli veranlasst worden sein, schon zu jener Zeit der ärztlichen Gesellschaft die Freigebung der ärztlichen Praxis zu empfehlen. Im betreffenden Protokoll Riskante Heiltätigkeit am Rande der Illegalität

Albert Anker, der Quacksalber, 1879, Kunstmuseum Basel.

heisst es jedoch, diese Anregung sei den anwesenden Mitgliedern so neu und frappant vorgekommen, dass sie erstaunt verstummten.

Jedenfalls kann das Fazit gezogen werden, dass auch im Kanton Appenzell Ausserhoden – allerdings ohne Verfassungs- und Gesetzesgrundlage – offi ziell strenge Bestimmungen galten, was die Ausübung einer Heiltätigkeit anbelangte. Dennoch schauten die Behörden oft weg, wenn jemand in ei gentlich illegaler Weise praktizierte oder Arzneimittel verkaufte. So besagte Artikel 29 der Sanitätsverordnung zwar: «Die Ankündigung und der Ver kauf von Geheimmitteln ist verboten.» Das Gemeindegericht, dem zwei solche Verkäufer zur Verurteilung überwiesen worden waren, sprach sie jedoch frei mit der geschickten Begründung: «Es giebt heutzutage eigentlich keine Geheimmittel mehr, da ja nach dem jetzigen Standpunkte der Natur wissenschaft es nicht unschwer ist, ihre chemischen Bestandtheile und deren Wirkungen zu ermitteln.»

Nicht von ungefähr kommentierte der «Republikaner» die Zustände im Kanton im April 1865 wie folgt: «Das Appenzell-Ländchen ist der schweize rische ‹Doktorwinkel par excellence›. Da sind in jeder Gegend Bauchpflasterer, Schmierer und Salber nach allen Richtungen zu haben … Die Behörden sind auch so politisch, den Quacksalbern nichts in den Weg zu legen.»

Freigabe der Heiltätigkeit durch das Volk Nicht zuletzt aufgrund der ausserkantonalen Kritik an diesen Zuständen, im Zuge der neuen Sanitätsverordnung von 1865 und im Zusammenhang mit dem Beitritt zu einem Konkordat von elf Kantonen im Jahr 1867 ver suchten die Behörden nun, die Zügel straffer zu ziehen. Sie hatten jedoch die Rechnung ohne das Volk gemacht, bei dem die vielen Laienärztinnen und -ärzte sehr beliebt waren. Beeinflusst durch Nordamerika, England und Deutschland, wo 1869 mit Zustimmung namhafter medizinischer Autori täten wie Prof. Dr. Virchow die sogenannte Kurierfreiheit eingeführt wor

den war, traten auch hierzulande Kräfte zutage, die im Rahmen einer von 511 Personen unterzeichneten Bittschrift 1870 die freie Heiltätigkeit auch für Nichtstudierte forderten.

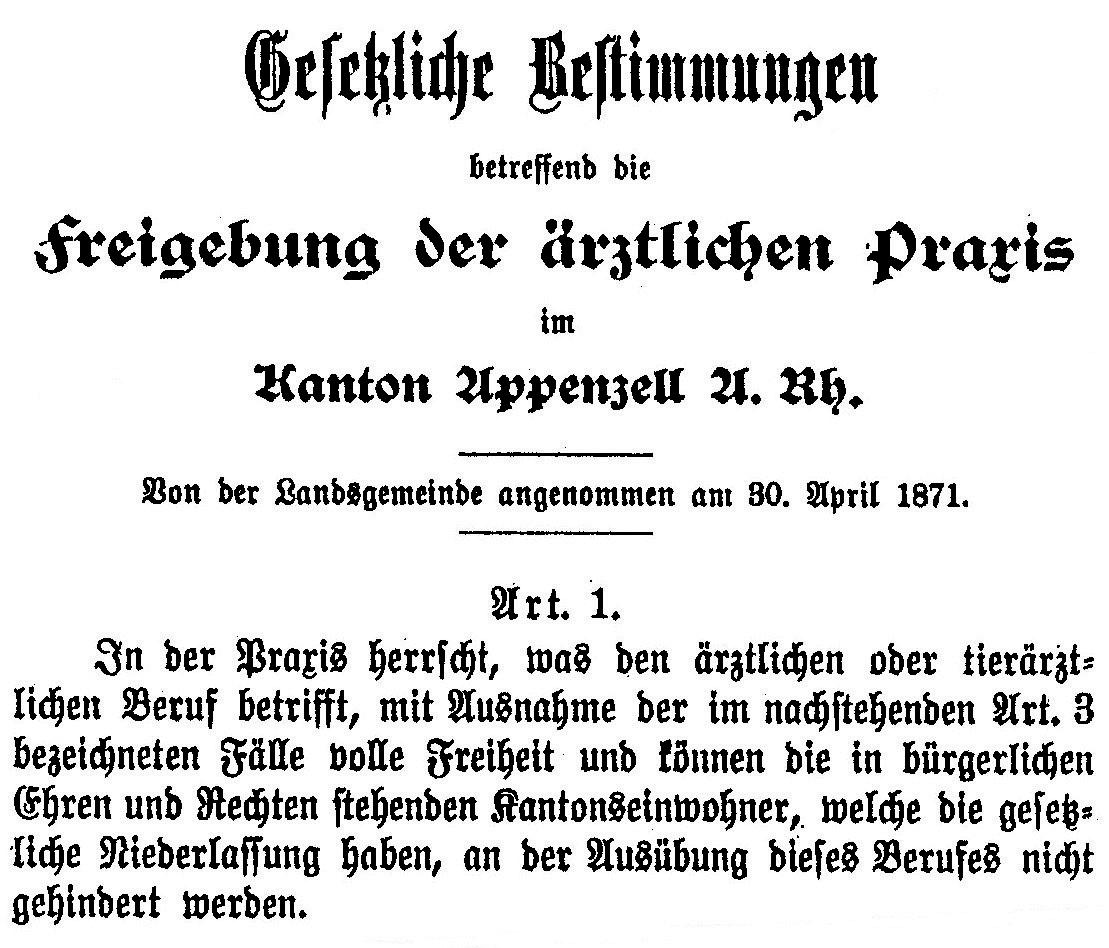

Von der Standeskommission (Kantonsregierung) und dem Grossen Rat wurde das Anliegen zwar mehrheitlich abgelehnt, für den Fall eines Einzelantrags an der Landsgemeinde wurde jedoch ein kurzer Gesetzestext entworfen, der lediglich fünf Artikel umfasste. Als dann an der Landsge meinde vom 30. April 1871 in Hundwil der Waldstätter Schmiedemeister Johannes Grubenmann tatsächlich den Antrag auf Freigabe der Heiltätig keit stellte, stimmten rund zwei Drittel der Stimmbürger diesem zu und nahmen danach auch das «Gesetz über die Freigebung der ärztlichen Pra xis» mit grosser Mehrheit an. Damit wurde zudem der Grundsatz festgeschrieben, dass bei der Abgrenzung zwischen studierten Ärzten und Laienärzten vor allem das grosse Feld der inneren Medizin letzteren zugebilligt wurde, während insbesondere die «höhere operative Chirurgie» den stu dierten Ärzten vorbehalten blieb.

Das 1871 als schneller Wurf entstandene ausserrhodische Freigebungs gesetz erwies sich wider Erwarten als überaus langlebig. Gemäss dem früheren Kantonsarchivar Peter Witschi fehlte es zwar «nicht an Versuchen, das kleine Gesetz durch eine umfassendere Regelung zu ersetzen, doch versan deten die meisten Revisionsvorhaben bereits im Vorentwurfsstadium bzw. blieben in der parlamentarischen Beratung auf der Strecke. Nachdem in den Jahren 1882 und 1884 kurz hintereinander zwei Gesetzesvorlagen von der Landsgemeinde bachab geschickt worden waren, unternahm die Regie rungsbehörde bis 1911 keinen Anlauf mehr.» Dannzumal wagte sie lediglich einen ersten Versuch, das Führen von irreführenden Titeln sowie unwahre Anpreisungen von Heilmitteln und Heilmethoden unter Strafe zu stellen. Die Freigabe der Heiltätigkeit hatte zur Folge, dass viele Personen aus anderen Kantonen, aber auch aus dem Ausland nach Appenzell Ausserrho den zogen, um hier als Heilkundige tätig zu werden. Als besondere MagneFreigabe der Heiltätigkeit durch das Volk

Artikel 1 des Ausserrhoder Freigebungsgesetzes von 1871.

te erwiesen sich die nahe an der Grenze zum Kanton St.Gallen gelegenen und verkehrstechnisch gut erschlossenen Gemeinden Herisau, Teufen und Speicher – dies, weil auch ausserkantonale Patientinnen und Patienten zu nehmend Hilfe im Appenzellerland suchten. Gemäss einer Enquête praktizierten vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges bereits 68 unpatentierte Laienärzte in Ausserrhoden, «die in mehr oder minder auffälliger Weise ihr Handwerk betrieben». 6 Die Sanitätskommission sah sich deshalb in ihrer Befürchtung bestätigt, dass «durch einseitiges Aufheben der Schranke unser Territorium durch viele Individuen, mit und ohne Niederlassung, heimgesucht werden dürfte, welche irgendeine Kunst im Heilfache zu verstehen vorgäben», und stellte 1915 resigniert fest: «Weitaus die meisten sind reichsdeutsch; sie sind es, welche unsern Kanton überschwemmen und sich namentlich in den Grenzgemeinden fast kolonienweise angesiedelt haben.»

Eine am 27. Mai 1915 eingereichte kantonsrätliche Motion, welche primär die Naturärzte ausländischer Herkunft ins Visier nahm, vermochte jedoch nicht zu überzeugen. Im Gegenteil: 1922 übertrafen die vielen Neuzuzüger be reits die Zahl der einheimischen Heiltätigen. Das führte dazu, dass sich auch das Spektrum der angebotenen Heilmethoden und Heilmittel wesentlich er weiterte. Die klassische Pflanzenheilkunde wurde ergänzt durch Homöopathie, Magnetopathie, Akupunktur, Massage, Geopathie, Radiästhesie, Augendiagnose, Elektro- und Hochfrequenztherapie und anderes mehr.

Zudem bewirkte die Freigabepraxis Veränderungen bei der Heilmittel produktion. Obwog früher in den Drogerien und bei den Heilpraktikern die Eigenproduktion von Medikamenten und Salben, so vertrieb gemäss Peter Witschi «bald schon ein grosser Teil der Heiltätigen kleinmassstäblich oder industriell aufgearbeitete Präparate, von denen ein erheblicher Teil im Kan ton selbst produziert wurde. So begünstigte die gesetzliche Praxisfreiheit das Aufkommen einer einheimischen, alternativen Heilmittelindustrie, die zudem vom ab 1930 touristisch geförderten Image des heilen(den) Appen zellerländchens profitieren konnte.» In diesem Zusammenhang setzte ein schwunghafter Handel mit Naturheilmitteln auch über die Kantonsgrenzen hinaus ein.

Das wiederum rief die Gegner der freien Heiltätigkeit erst recht auf den Plan. Ab 1910 häuften sich die Pamphlete wider das appenzellische «Kur pfuscherwesen». Viele Autoren brandmarkten die besondere Rechtslage «als Gefahr und schwere Schädigung nicht nur der Kantonsbevölkerung selber, sondern auch der ganzen Schweiz». In der Folge wurde die in Appen zell Ausserrhoden geltende Kurierfreiheit nicht mehr bloss als innerkantonale Angelegenheit gewertet, sondern wiederholt auch als eine Frage von nationalem Interesse kritisch diskutiert.

6 Koller (Die freie Heiltätigkeit) 28