2 REVISIÓN DE LITERATURA

2.1 Marco Teórico

Los servicios geológicos a nivel mundial catalogan las aguas subterráneas como una oportunidad de investigación y fuente de abastecimiento del recurso hídrico, sobre todo en zonas donde la demanda de agua para consumo humano es relevante y su oferta hidrológica superficial es escaza (Veléz Otalvaro et al., 2011). Lo que ha llevado a un compendio de documentos históricos, técnicos y científicos relacionados con la gestión integral del recurso hídrico, y resaltan aquellos que contemplan la variabilidad espaciotemporal (Cerón et al., 2021; Martos et al., 2021).

Y es en la vulnerabilidad, donde se reúnen las condiciones espaciales y temporales del comportamiento del acuífero, evaluando sus posibles afectaciones de acuerdo con el entorno; toda vez que la vulnerabilidad a la contaminación depende de la “sensibilidad del sistema a impactos de origen natural o humano” (Vargas Quintero, 2010. p. 10).

2.1.1

Hidrogeología y el ciclo hidrológico

La hidrogeología se refiere a la rama científica que estudia temáticas multidisciplinarias como la geología, geofísica, hidroquímica, mecánica de fluidos, climatología, hidrología superficial para la investigación de las aguas subterráneas y su interacción en el ciclo hidrológico (Custodio y Ramón Llamas, 1983). Esta relación se ha analizado desde las primeras civilizaciones, así como su relación espiritual, cultural, económica, social, arquitectónica en torno al agua subterránea (Martos et al., 2021)

Uliana describe el agua subterránea como “cualquier agua que se encuentre debajo de la superficie de la Tierra”, en suelo y subsuelo (Uliana, 2025, p. 5). Con estudios científicos y pruebas empíricas, se ha demostrado la conexión del agua subterránea con el ciclo hidrológico. Con Henry Darcy en 1856 y su obra LesfontainespubliquesdelavilledeDijon, se describen las particularidades del movimiento del agua subterránea (Fernández Ferrer y González García, 2021). A partir de 1937, resaltan los estudios de la mecánica de fluidos

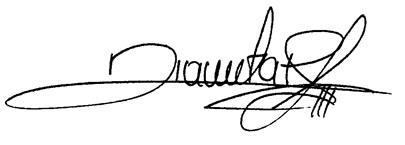

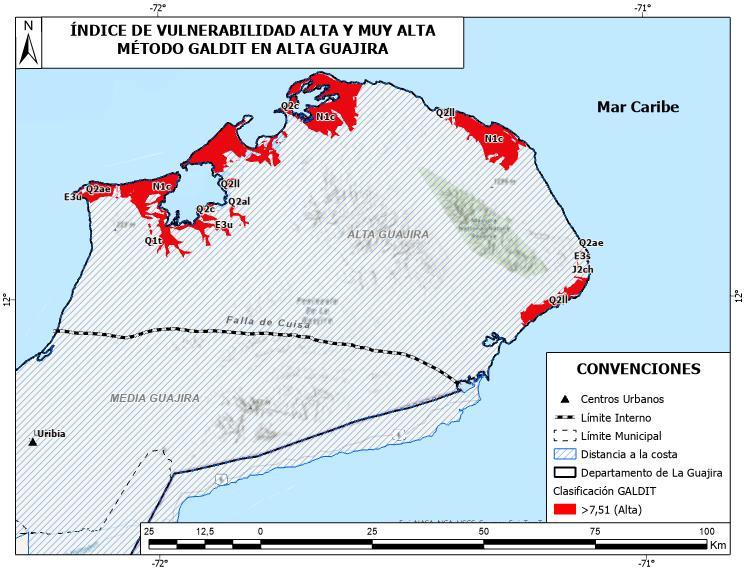

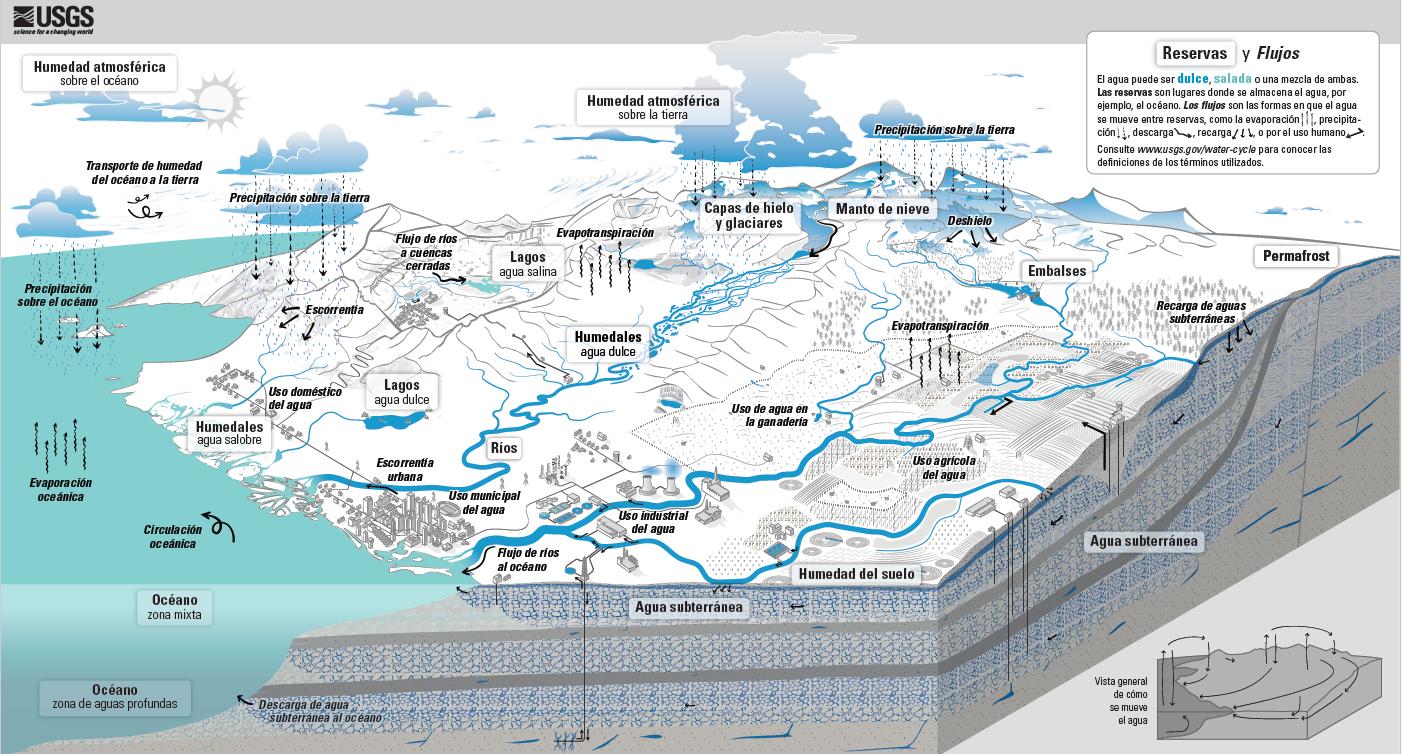

aplicados a las aguas subterráneas, principalmente la obra de Muskat The Flow of Homogeneousfluidsthroughporosmedia, que evoluciona en formulaciones más complejas como las desarrolladas por Charles Vernon Theis, donde se modifican las condiciones límites (Custodio y Ramón Llamas, 1983) Estas condiciones limites se consolidan en el ciclo del agua o ciclo hidrológico presentado en la Figura 1, el cual representa el movimiento natural y continuo del agua en los diferentes estados (solido, líquido y gaseoso) Define como fluye el agua y se distribuye en la atmosfera, el suelo, el subsuelo, océanos, donde es almacenada y posteriormente liberada para iniciar nuevamente el ciclo (Custodio y Ramón Llamas, 1983). Este ciclo hidrológico se ha modificado con la interacción con la humanidad, en la proporción, uso, cantidad y calidad del agua disponible, y a esto se suma el cambio climático, que ha alterado significativamente el ciclo del agua (USGS, 2022). El analizar y comprender estos cambios permitirá un uso sostenible de tan vital recurso.

Figura 1: Ciclo Hidrológico

Fuente: Tomado de United States Geological Survey (USGS, 2022)

El ciclo hidrológico, como ciclo, es una serie de movimientos y transformaciones del agua en sus diferentes estados, que no presenta inicio ni fin (De Miguel et al., 2009) Y en este ciclo claramente se encuentra presente el agua subterránea, como resultado de la infiltración del agua, del suelo al subsuelo por gravedad y a través de los poros o grietas presentes en las formaciones geológicas (MADS, 2014b) Estas aguas pueden o no brotar de forma natural, así como estar interconectadas o no con el cauce de ríos, humedales y otros cuerpos hídricos (Betancur et al., 2013). Estos espacios de almacenamiento hídrico, que por la fuerza de gravedad y a través de los poros de la roca (Fernández Ferrer y González García, 2021), son capaces de contener y transmitir agua6 de buena calidad y en cantidades económicamente utilizables (Sharp, 2023). De forma genérica se han denominado ‘acuíferos’, pero estos se diferencian en confinados, semiconfinados y libres, y se distinguen por la profundidad de aislamiento y la existencia de materiales impermeables que los aíslen (Veléz Otalvaro et al., 2011) Los tipos de acuíferos se describen según los materiales que los contienen o el grado de presión atmosférica En la Figura 2 se presentan los tipos de acuíferos según el grado de presión a la que está sometida el agua (Fuentes Yaguee, 1993)

Los acuíferos confinados o cautivos se encuentran a una presión superior a la atmosférica, ocupando y saturando los poros totalmente.

Los acuíferos libres o freáticos tienen una superficie libre del agua, en contacto con el aire y de igual presión atmosférica.

Los acuíferos semiconfinados están limitados en la base y en el techo por una formación semipermeable, de presión atmosférica intermedia a los dos anteriores.

6 Los ‘acuíferos’ que no pueden transmitir agua, no serán parte de esta tesis de maestría.

Figura 2: Tipos de acuíferos

Fuente: Tomado de https://geologiaweb.com/ingenieria-geologica/acuiferos/ (Maldonado, 2021)

Los acuíferos costeros, de relevancia para la presente investigación, pueden ser confinados o libres y se catalogan como aquellos que se encuentran ubicados en la zona de influencia del nivel del mar. Su explotación puede afectar el equilibrio entre el agua dulce almacenada y el agua salada, que depende de la cercanía al mar (zona costera), provocando la intrusión de agua salada al acuífero (Darnault, 2018) La descarga natural del acuífero a la superficie, se da en intersecciones difusas con otros cuerpos hídricos, acuíferos vecinos, al mar, o manantiales, lugares puntuales que facilitan el afloramiento del agua subterránea (Fuentes Yaguee, 1993)

El uso del agua subterránea, como insumo para la vida y el desarrollo social y económico, se ha logrado con el diseño de diferentes construcciones o captaciones que permiten su explotación según la capacidad de almacenamiento, el recurso financiero y su factibilidad de explotación (Barranco Salazar, 2018). Estas captaciones se pueden dar de forma natural como los manantiales, cenotes, geiseres, humedales, etc., se encuentran localizados en puntos de descarga (Gutiérrez, 2022), y al brotar, pueden generar un afluente efímero, intermitente o perenne (Veléz Otalvaro et al., 2011). Por otra parte encontramos captaciones artificiales, construidas para explorar zonas que producen agua subterránea almacenada en profundidad (Uliana, 2025), como pozos y aljibes.

2.1.2 Tipos de captación

En la Figura 3 se presentan imágenes representativas en Colombia de los tipos de captaciones relacionados en la presente investigación, tanto naturales como artificiales, y que son utilizados para extraer agua subterránea, tomar datos físico-químicos y realizar seguimiento al acuífero:

Los pozos: se caracterizan por ser perforaciones mecánicas profundas, de poco diámetro, cilíndricas, revestidos generalmente con tubería para la extracción del agua contenida en el acuífero (Árevalo, 2018). Estos pozos profundos toman el agua principalmente de la zona saturada, entendida como el lugar que por porosidad, retiene a su máxima capacidad de almacenamiento del agua filtrada por gravedad desde la superficie (Fernández Ferrer y González García, 2021).

Losaljibes: son perforaciones manuales, de poca profundidad, de diámetro amplio (mayores a 1m), con diferentes revestimientos y geometrías, y su caudal es relativamente bajo (Veléz Otalvaro et al., 2011). La mayoría de los aljibes capturan el agua presente en la zona no saturada, entendida como el área en que los poros no se encuentran completamente ocupados por agua y limita con el nivel freático (Uliana, 2025)

Los manantiales: son afloramientos o salida natural del agua subterránea hacia la superficie, y puede ser intermitente o perenne, se concentran principalmente en las zonas de descarga (Sharp, 2023; Veléz Otalvaro et al., 2011).

Figura 3: Imágenes representativas de los tipos de captación

Fuente Imagen a): Pozo saltante en Bogotá, elaboración propia.

Fuente Imagen b): Pozo profundo en Bogotá, tomado de Las aguas subterráneas, un enfoque práctico (Veléz Otalvaro et al., 2011)

Fuente Imagen c): Manantial en La Guajira, tomado del MHC de La Alta Guajira (Veloza Franco, 2011).

Fuente Imagen d): Aljibe en La Guajira, tomado del MHC del Departamento de La Guajira (SGC, 2016)

Por medio de estas captaciones, es posible conocer el funcionamiento y características del acuífero o sistema acuífero, observar los niveles del agua, condiciones de flujo, calidad del agua, propiedades hidráulicas, entre otros (Sharp, 2023) Algunos de los datos relacionados con el acuífero y obtenidos por medio de las captaciones son:

Imagen a:

Imagen b:

Imagen c:

Imagen d:

Nivel freático: es donde se identifica el límite de la saturación del acuífero libre y varía en función de la precipitación (MADS, 2014a).

Nivelestáticooenreposodelaguasubterránea: es aquel nivel del agua que no se encuentra alterado por la extracción de agua en la zona de influencia del punto de captación (MADS, 2014a), y se mide desde la superficie.

Nivel piezométrico: es la altura a la que llega el agua según una horizontal de referencia o altura del nivel medio del mar (MADS, 2014a), se calcula con la cota del terreno (datum) (Veléz Otalvaro et al., 2011)

Monitoreo de la calidad: entendida como el análisis de la concentración de los constituyentes químicos presentes en el agua subterránea, que se han modificado debido a los sedimentos y rocas por donde circula (MADS, 2014a)

2.1.3 Características del agua subterránea

El almacenamiento del agua subterránea obedece básicamente al tipo de roca (geología) que la alberga, a la topografía que permite su percolación y su composición química a los procesos físicos y químicos desarrollados en el tránsito durante su recorrido (Árevalo, 2018). La litología es un elemento fundamental a describir para comprender su almacenamiento, desde los parámetros de permeabilidad, que facilita el flujo del agua través de la roca, también denominado conductividad hidráulica, y la porosidad, como la existencia de poros en la roca que pueden contener agua, y su combinación es lo que permite transmitir agua subterránea (Fernández Ferrer y González García, 2021)

Otro elemento es la precipitación, siendo entendida como la condensación del vapor de agua que se presenta en forma de lluvia, y se moviliza como escorrentía en la superficie del terreno hacia otras masas de agua por topografía (lagos, ríos, humedales) (Veléz Otalvaro et al., 2011). El ingreso y flujo del agua superficial al suelo y subsuelo depende principalmente de estos elementos, que al infiltrarse por gravedad se cataloga como agua

subterránea, y su recorrido, mezcla y permanencia en la roca es lo que modificará su composición química (INGEOMINAS, 2004b)

Junto con estas características físicas y químicas dado su tránsito y almacenamiento dentro del ciclo del agua, también se presentan complejidades como el ser renovable o no renovable, así como la dificultad para realizar análisis y evaluaciones con datos directos (IDEAM, 2023). Pero la importancia de estudiar y entender el agua subterránea, radica en la oferta de servicios que da a los ecosistemas y a la humanidad, como lo son abastecimiento hídrico, regulación hidrológica, apoyo ecosistémico, servicios culturales, adaptación al cambio climático, entre otros (UNESCO, 2022). Por lo tanto, conocer su funcionamiento, almacenamiento, distribución, calidad, volúmenes, etc., es un avance necesario y fundamental para gestionar y promulgar programas alrededor de la gobernanza del agua, actividades desarrolladas particularmente a través de Modelos Hidrogeológicos Conceptuales (MHC) (IDEAM, 2023)

2.1.4 Hidrogeoquímica

En los MHC, uno de los principales ítems es la caracterización hidrogeoquímica, entendida como el análisis del “origen, procesos y la evolución de la composición del agua almacenada en la unidades hidrogeológicas (acuíferos)” (INGEOMINAS, 2004b, p. 13). Es así que la secuencia del movimiento del agua o flujo hídrico que pasa por diferentes formaciones geológicas y su almacenamiento, causa cambios en su composición química por el material rocoso existente y su interacción con este, generando el ciclo de metamorfismo de las aguas naturales (Chebotarev, 1955). Este ciclo determina las características del agua subterránea, y es con la hidrogeoquímica que se evaluá la compleja interacción agua –roca, a lo largo de su recorrido (Wood, 2025)

Chebotarev en 1955 como precursor del ciclo de metamorfismo, identificó la relación entre el resultado de la meteorización de la roca y la geoquímica del agua subterránea, lo que explica la existencia de sales y su nivel de concentración en el agua extraída (Chebotarev, 1955). Esta presencia de sales se da por el origen o ambiente de formación geológica o por

la influencia de la acción del hombre, e interfiere en la calidad y uso del agua subterránea, cuyo impacto a la salud humana no es inmediato (Appelo y Postma, 2004; Wood, 2025) Por consiguiente es necesario contar con la información química del acuífero para realizar el análisis de las reacciones geoquímicas, interpretación del origen y funcionamiento del sistema hidrogeoquímico (Martinez et al., 2000)

La captura de datos y análisis de muestras de agua de los diferentes puntos de captación, es fundamental para la evaluación hidrogeoquímica del agua subterránea, ya que se vuelve la ‘única’ fuente de datos del acuífero y aporta al conocimiento del sistema hidrogeológico (Wood, 2025). El análisis de muestras y la concentración de los parámetros referenciados, determinará, entre otros, el origen de la salinidad, manifestaciones de intrusión marina e interconexión agua superficial - subterránea (Custodio y Ramón Llamas, 1983). Lo anterior se traduce en un complejo análisis histórico de parámetros, procesos e interacciones físicoquímicas en el tiempo, desde que el agua presenta su último contacto con la atmosfera, hasta su descarga (Wood, 2025)

Es así que la hidrogeoquímica es ampliamente utilizada y aprovechada en la hidrogeología, por el paso largo y lento del agua por las formaciones geológicas, con las interacciones que se allí se presentan, aportando conocimiento validado en la modelación hidrogeológica (Martinez et al., 2000).

2.1.5 Modelo Hidrogeológico Conceptual

La recopilación de datos, la integración de cada temática enunciada y el análisis de la información de las aguas subterráneas, se realiza en los Modelos Hidrogeológicos. Lo que facilita la investigación y análisis del funcionamiento espacio-temporal de los sistemas acuíferos de manera integral, aportando conocimiento e insumos para la toma de decisiones (INGEOMINAS, 2004b).

El modelado es una representación de un sistema físico real, y es el procedimiento, ya sea analítico, matemático o analógico, que permite realizar la simulación del comportamiento

del acuífero o sistemas acuíferos. Lo anterior debido a que reproduce ‘fielmente’ sus estados con un nivel de incertidumbre aceptable (Villegas Yepes, 2013), así como las leyes físicas que los relacionan, convirtiéndose en una potente herramienta, que ‘simplifica’ el sistema acuífero como un todo (Custodio y Ramón Llamas, 1983). Su presentación gráfica se realiza por medio de diagramas, secciones y bases de datos, lo que se condensa en mapas y documentos, que integran las características de los sistemas atmosférico, superficial y subterráneo. Facilita la observación y análisis de forma pragmática de un recurso que se encuentran oculto o ‘invisible’ en el suelo y subsuelo (Anderson et al., 2015; UNESCO, 2022).

Como se describe en el Programa de Exploración de Aguas Subterráneas (PEXAS) del SGC, en la investigación de las aguas subterráneas, se contemplan “los estudios encaminados a la localización, definición de las dimensiones y caracterización de las zonas favorables para la acumulación de las aguas subterráneas” diferenciados por etapas (INGEOMINAS, 2004b, p. 13). Estos estudios por etapas se caracterizan por indagar información hidrogeológica de diversas escalas de acuerdo con la etapa de formulación, la disponibilidad de los datos y el objetivo último de implementación, lo que definirá el alcance y la modelación hidrogeológica (INGEOMINAS, 2004b).

Por lo anterior los Modelos Hidrogeológicos Conceptuales (MHC) se revisten de una serie de análisis holísticos y evaluaciones en diferentes temáticas relacionadas con la hidrogeología, y es de interés e insumo principal de esta investigación los MHC elaborados en el Departamento de La Guajira a escala local y regional del año 2011 y 2016 respectivamente. Estos modelos alcanzaron, según el diagrama del flujo metodológico de exploración hidrogeológica regional del SGC (ver Figura 4), la evaluación hidrodinámica, hidrogeoquímica e hidrológica, faltando la evaluación de vulnerabilidad intrínseca, evaluación que se pretende aportar en esta investigación.

Figura 4: Diagrama del flujo metodológico de exploración hidrogeológica regional Fuente: Tomado y ajustado del Programa de Exploración de Aguas Subterráneas (INGEOMINAS, 2004b)

2.1.6 Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos

Comprender la vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos es fundamental para cumplir el objetivo de investigación del presente proyecto, y por consiguiente es necesario iniciar con la identificación de las diferencias y relaciones entre la vulnerabilidad, la amenaza y el riesgo, y posteriormente ahondar en la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos.

Inicialmente se ha de entender la amenaza como el peligro latente por eventos físicos asociados a desastres de origen ambiental o natural o antropogénico no intencional (Ley 1523 de 2012, 2012). La vulnerabilidad está enfocada primordialmente al análisis y desarrollo de la ética y filosofía para el diseño de políticas públicas y se describe como “alguien susceptible a ser dañado o herido”, es decir está encaminado a la población y el territorio (Liedo, 2021). Y de igual modo, se presenta como la ‘sensibilidad’ de algo o alguien que manifiesta una exposición al riesgo desarrollada por la interacción entre el sistema y el evento de peligro, presentando o no resiliencia al evento (DNP, 2007).

Finalmente el riesgo se entiende como las consecuencias adversas que se presentan, posterior a un evento de peligro en un periodo de tiempo dado; y la probabilidad y magnitud del riesgo dependerá de la exposición a la amenaza y la sensibilidad de sufrir un daño (DNP, 2007). Por consiguiente, el riesgo está en función de la amenaza latente y la vulnerabilidad de los elementos expuestos (Ley 1523 de 2012, 2012) En la Figura 5: Ciclo riesgo vs. amenaza se identifica la relación cíclica de la vulnerabilidad, amenaza y riesgo, que al desarrollarse dicho circuito confluye en la materialización de un desastre (Bacuvcik, 2016).

Figura 5: Ciclo riesgo vs. amenaza

Fuente: Tomado de Riesgos vs. Amenaza (Bacuvcik, 2016)

Por lo anterior, la vulnerabilidad se presenta como un proceso dinámico que encadena acontecimientos en un sistema o población, los cuales pueden ser impactados y deteriorados a causa de estímulos negativos (Turner et al., 2003). Los estímulos negativos pueden ser agentes contaminantes que al estar presentes en el agua, aire o suelo en altas concentraciones afectan el equilibrio del ecosistema, y por consiguiente a los seres vivos (organismos y microrganismos) presentes, causando problemas de salud y bienestar (Ortega, 2016).

Existen diversas y multivariadas definiciones de la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos a nivel mundial desde la década de los 1970 con Albinet y Margat (1970) y ampliado en los 1980 con Haertle (1983), Aller et. al. (1987) y Foster e Hirata (1988). Para el presente estudio es relevante la elaborada por Foster (2002, p. 18), quien la define como la representación de “la sensibilidad (de un acuífero) a ser afectado por una carga contaminante aplicada en superficie” de forma adversa, lo cual está relacionado con las características intrínsecas o propias del terreno, los estratos suprayacentes y la zona saturada (Auge, 2004), afectación que puede llevar al sistema acuífero a sufrir daños o perdidas por los contaminantes que se infiltran y fluyen en una parte especifica de dicho sistema (Sharp, 2023). Para Colombia en el Decreto 1640 de 2012 y compilado en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, se define la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación como “las características propias de un acuífero que determinan la facilidad con que un contaminante derivado de actividades antrópicas o fenómenos naturales puede llegar a afectarlo” (Decreto 1076 de 2015, 2015; Decreto 1640 de 2012, 2012. Art. 3) Lo anterior identifica dos componentes de interés para analizar la vulnerabilidad: i) la carga contaminante y ii) la vulnerabilidad natural o intrínseca a la contaminación, debida a sustancias presentes o incidentales en superficie (Ríos Rojas y Veléz Otalvaro, 2008; Veléz Otalvaro et al., 2011).

El estudio por cada carga contaminante o actividades contaminantes requiere de una inversión económica, en tiempo, recursos físicos y humanos considerable para la adquisición de datos técnicos refinados, como insumos para una evaluación y control de la contaminación específica, lo que no es rentable a escalas regionales (Foster et al., 2002) Debido a lo anterior, lo más recomendado es un mapeo cualitativo absoluto generalizado de los parámetros más influyentes en la vulnerabilidad a la contaminación, lo que plantea una aplicación práctica para el control y seguimiento del acuífero (Foster e Hirata, 1988) Es así que para Colombia se elabora la Propuesta Metodológica para la Evaluación de la VulnerabilidadIntrínsecadelosAcuíferosalaContaminación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MADS) publicado en 2010 (Vargas Quintero, 2010). Es una guía para la consolidación, interpretación y desarrollo de la vulnerabilidad a la contaminación en temas de hidrogeología.

Los métodos sugeridos en la guía del MADS, identifican y zonifican de forma cualitativa (no cuantitativa), las áreas potenciales a la contaminación con cinco rangos de vulnerabilidad que van de extremo a despreciable descritas en la Tabla 1, según los parámetros involucrados por método (Vargas Quintero, 2010) Resultados que aportan conocimiento para la prevención de la contaminación, así como insumos prácticos para controlar la calidad del agua, estimar áreas de interés investigativo, y definir zonas para la instalación de pozos profundos, ya sea para consumo hídrico o redes de monitoreo, según el interés y estado de la posible afectación al recurso (MADS, 2014a). En consecuencia, la evaluación de la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación se realiza por tres factores: i) la capacidad de atenuación de la carga contaminante por las condiciones del suelo y subsuelo. ii) la resistencia hidráulica a la penetración del contaminante según las características que obstaculicen el fluido, así como el aislamiento del subsuelo en las capas confinantes iii) elementos externos que faciliten o retarden el impacto de la carga contaminante como la pendiente o la recarga (Vargas Quintero, 2010) El resultado de la interacción de estos factores se consolidan en la clasificación cualitativa de la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos desde extrema a despreciable (MADS, 2014a)Tabla 1: Clases de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos.

Tabla 1: Clases de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos

CLASE DE VULNERABILIDAD

EXTREMA O MUY ALTA

ALTA

MODERADA

BAJA

DESPRECIABLE O MUY BAJA

DEFINICIÓN

Vulnerable a la mayoría de los contaminantes con impacto rápido en muchos escenarios de contaminación

Vulnerable a muchos contaminantes (excepto a los que son fuertemente absorbidos o fácilmente transformados en muchos escenarios de contaminación.

Vulnerable a algunos contaminantes sólo cuando son continuamente descargados o lixiviados.

Sólo vulnerable a contaminantes conservativos cuando son descargados o lixiviados en forma amplia y continua durante largos periodos de tiempo.

Presencia de capas confinantes en las que el flujo vertical (percolación) es insignificante. Fuente: Tomado y ajustado de Protección de la calidad del agua subterránea. Guía técnica parte B (Foster et al., 2002).

La mecánica de fluidos en hidrogeología, es relevante para describir el movimiento (flujo) del agua subterránea, el traspase de una cuenca a otra, su dinámica en el ciclo hidrológico, así como los posibles contaminantes que pueden alterar su composición (Custodio y Ramón Llamas, 1983). En cuanto a la vulnerabilidad a la contaminación, se enfoca el análisis en el flujo y transporte de contaminantes presentes o inducidos en el terreno como la intrusión de agua de mar o los derrames de contaminantes en superficie (Marinelli, 2024)

El flujo vertical o descendente del agua o sustancias (contaminantes) presentes en superficie (ver Figura 6), se da en la zona no saturada por fuerza de gravedad, y según las condiciones litológicas y topográficas del suelo, facilitará o no su tránsito hacia el acuífero (Ordoñez Gálvez, 2011).

Figura 6: Diagrama de caudal y uso de la tierra que incide en la vulnerabilidad (vertical) del agua subterránea

Fuente: Estrategia regional para la evaluación y gestión de los Sistemas Acuíferos Transfronterizos en las Américas (UNESCO, 2015)

En los acuíferos costeros, por diferencia de densidades entre el agua dulce y agua de mar, impide de forma natural la mezcla entre ambas, pero una explotación excesiva, facilita el avance del flujo lateral (o intrusión marina) del agua salada hacia el acuífero (Universitat Jaume I, 2009). Esta intrusión marina cambia las condiciones y propiedades del agua, pasando de una explotación de agua dulce a un punto de agua salobre (ver Figura 7) (Bocanegra et al., 2022).

Por consiguiente la vulnerabilidad a la contaminación por intrusión marina, la define LoboFerreira como “la sensibilidad a la salinización del agua subterráneas, por su explotación a un bombeo impuesto o la elevación del nivel del mar o ambos efectos en la franja costera, que está determinada por características intrínsecas del acuífero” (Lobo-Ferreira et al., 2005. pág. 2)

Figura 7: Salinización de un acuífero costero Fuente: Contaminación de las aguas (Estelles, 2012)

2.2 Marco Metodológico

2.2.1 Los Sistemas de Información Geográficos en la zonificación de la vulnerabilidad a la contaminación

Con el avance de la tecnología geoespacial y la implementación de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), el análisis de la vulnerabilidad adquirió una dimensión más precisa y operativa (UNESCO, 2022). Los SIG facilitan la clasificación y zonificación de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación y permiten identificar áreas susceptibles a la infiltración de contaminantes y el grado de susceptibilidad (Vargas

Quintero, 2010) Lo anterior genera insumos esenciales para la gestión sostenible del recurso hídrico subterráneo y fomenta estrategias de protección de la calidad del agua subterránea (MADS, 2014a)

Con el uso de los Sistemas de Información Geográfica es posible representar, procesar y espacializar de forma práctica y fácilmente identificable para hidrogeología, las zonas susceptibles de contaminación, según su clase o grado de vulnerabilidad. Lo anterior debido a que permiten el procesamiento y almacenamiento de altos volúmenes de información en diferentes temáticas, para obtener resultados actualizados, espacial y temporalmente (Auge, 2004; Vargas Quintero, 2010). Metodologías de superposición que involucran temáticas como geología, topografía, hidráulica, geomorfología, hidrogeoquímica, suelos, geofísica, entre otras, las cuales que pueden cruzarse, correlacionarse o sobreponerse entre sí, a través de estas herramientas geoespaciales aportadas por los SIG

Aunque las aguas subterráneas por sus características de almacenamiento y flujo, tienen un alto grado de protección per se, es relevante identificar las zonas vulnerables a la contaminación como medida preventiva, debido a que posterior a que se genere la contaminación, su remediación es muy compleja y el impacto causado es casi irreversible (Rueda y Betancur, 2006). Lo anterior debido al alto costo económico y problemas técnicos que genera la remediación (Foster et al., 2002), y es por medio de los SIG que se generan salidas cartográficas, las cuales facilitan la visualización e interpretación de dichos resultados

2.2.2 Metodologías para la zonificación de la vulnerabilidad intrínseca

En el análisis de la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de acuíferos se han desarrollado varios métodos a emplear, agrupadas en cuatro grupos metodológicos fundamentales, los cuales dependen de la densidad de puntos, la cantidad de datos por tipo de punto y la escala de análisis de la información, como se observa en la Figura 8:

Metodologías de índice y superposición basado en simulación computacional: son prácticas que combinan parámetros calificados cuantitativamente. Requieren apoyo de expertos para la clasificación de parámetros y en algunos casos asignación de pesos, lo que les aporta subjetividad (Veléz Otalvaro et al., 2011).

Metodologías con datos estadísticos: consideran las complejidades del sistema acuífero y el análisis se centra en la zona no saturada, evaluando la incertidumbre (Rueda y Betancur, 2006). Requieren altos niveles de información como la carga o tipo de contaminante (Auge, 2004). Son empleados para evaluar el riesgo, generando como resultado la probabilidad de contaminación, según la dependencia estadística entre la contaminación observada y las condiciones ambientales (Rueda y Betancur, 2006).

Modelos de simulación: son en ecuaciones numéricas que estiman el proceso, tiempo y flujo del transporte por el que se rige la carga contaminante. Son modelos cuantitativos que requieren un alto grado de información, software especializados y datos asociados a la carga contaminante muy específicos (Ríos Rojas y Veléz Otalvaro, 2008).

Modelos de ambiente hidrogeológicos: evalúan ambientes hidrogeológicos generales, fundamentalmente cuando es escasa la información temática o es incongruente, se usa a escalas nacionales o continentales (Vargas Quintero, 2010)

Figura 8: Interrelación entre la densidad de puntos de información, número de datos por punto y escala de evaluación

Fuente: Tomado de Propuesta Metodológica para la Evaluación de la Vulnerabilidad Intrínseca de los Acuíferos a la Contaminación (Vargas Quintero, 2010)

Existe un sin número de métodos para zonificar la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de los acuíferos por tipo de flujo. Es de interés para esta investigación las metodologías de índice y superposición, por ser las más difundidas y utilizadas por el empleo de información georreferenciada, lo que facilita la interpretación de los resultados. Entre estas metodologías, se encuentran los métodos GOD, DRASTIC, SEA-GIndex y GALDIT, en los cuales se evalúa la vulnerabilidad intrínseca de acuerdo con una carga contaminante, ya sea por flujo vertical descendente o por flujo lateral (intrusión marina) (Vargas Quintero, 2010).

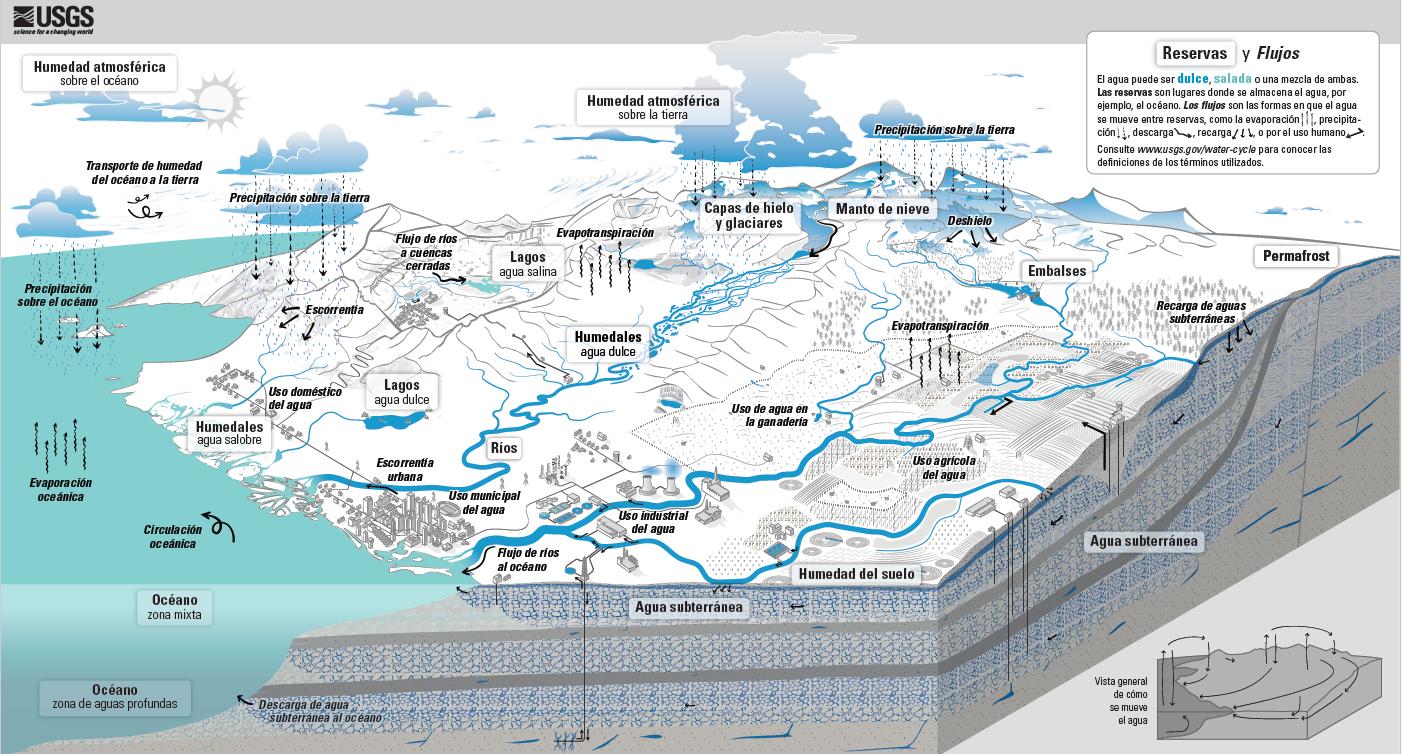

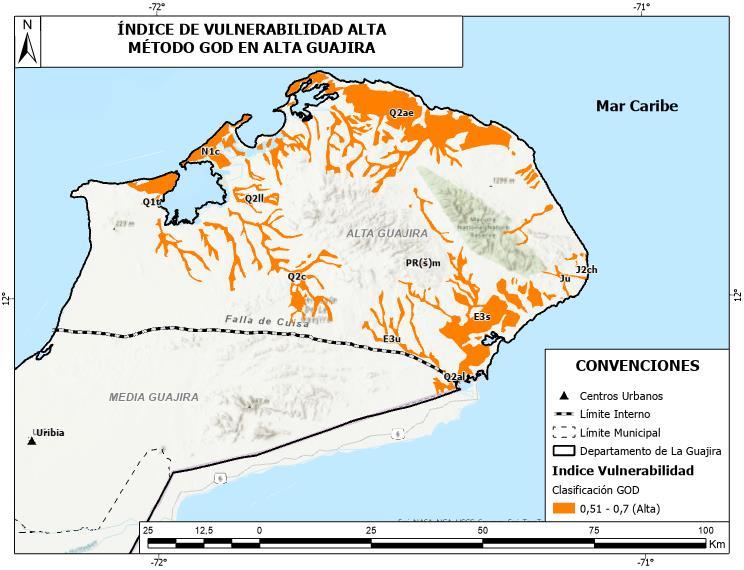

2.2.2.1 Método GOD

El método de GOD de puntuación fue desarrollado en 1991 por Foster e Hirata (1991), en el cual se asignan valores o puntuación a cada rango de datos de los tres parámetros en evaluación, y al multiplicar los valores asignados se obtiene un índice de vulnerabilidad intrínseca a la contaminación (Auge, 2004)

Los parámetros que intervienen en este método son intrínsecos al sistema acuífero (Gamboa Corrales, 2017; Xavier et al., 2004) y se describen como:

G: (Groundwater), es el grado de confinamiento hidráulico del acuífero.

O: (Overall), son las características litológicas y grado de consolidación del acuífero.

D: (Depth), es la profundidad a la que se encuentra el agua subterránea.

El índice de vulnerabilidad (����) resultante se encuentra entre los valores de <0.1 y 1.0, y se clasifican de acuerdo con las categorías de la Tabla 1.

Dentro de las características de este método se identifica su uso a escala regional, se construye con pocos parámetros y en escasez de información, y da una primera aproximación al área de interés (Auge, 2004; Espitia Fernández, 2020). Del mismo modo evalúa adecuadamente los acuíferos poco profundos, superiores o semiconfinados (Gamboa Corrales, 2017; Vargas Quintero, 2010).

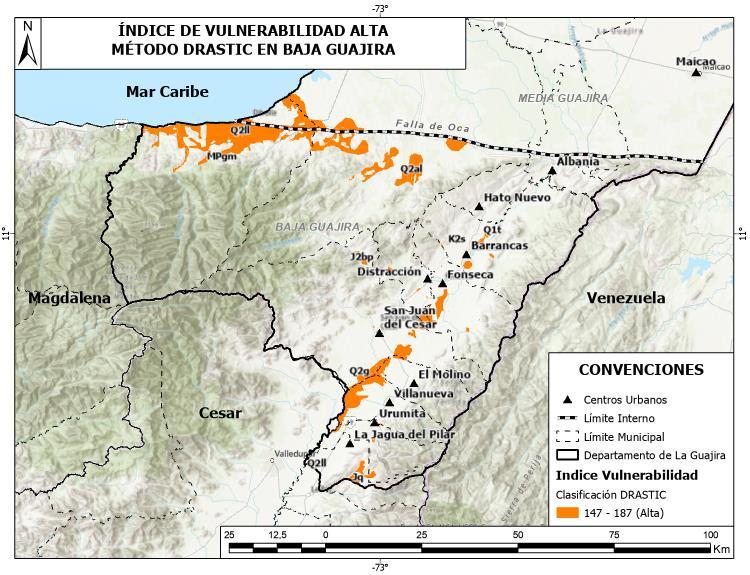

2.2.2.2 Método DRASTIC

El método DRASTIC es un método de puntuación y ponderación desarrollado en 1987 por Aller et al. (1987), donde se asignan valores a cada rango de datos de los siete parámetros en evaluación y adicionalmente se le asigna a cada parámetro un factor de ponderación o peso dentro de la ecuación. Para obtener el índice de vulnerabilidad se multiplican los valores asignados por su correspondiente factor de ponderación, y se realiza la sumatoria

de estos productos (Morales Oña, 2014) Las características de este método se basan en la disponibilidad de datos detallados y aplicable a diferentes escalas (Xavier et al., 2004)

Los parámetros que intervienen en el método son intrínsecos al sistema acuífero, y del mismo modo se tienen en cuenta parámetros externos que influyen en el proceso de infiltración (Auge, 2004; Xavier et al., 2004):

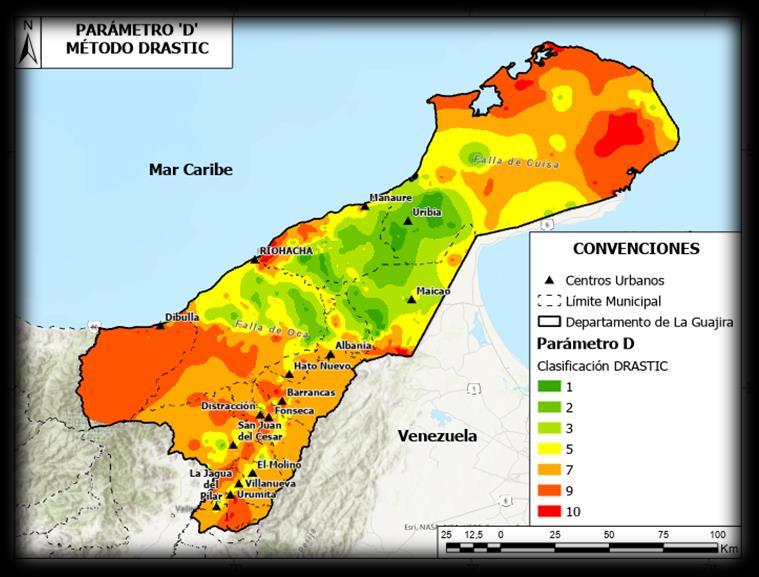

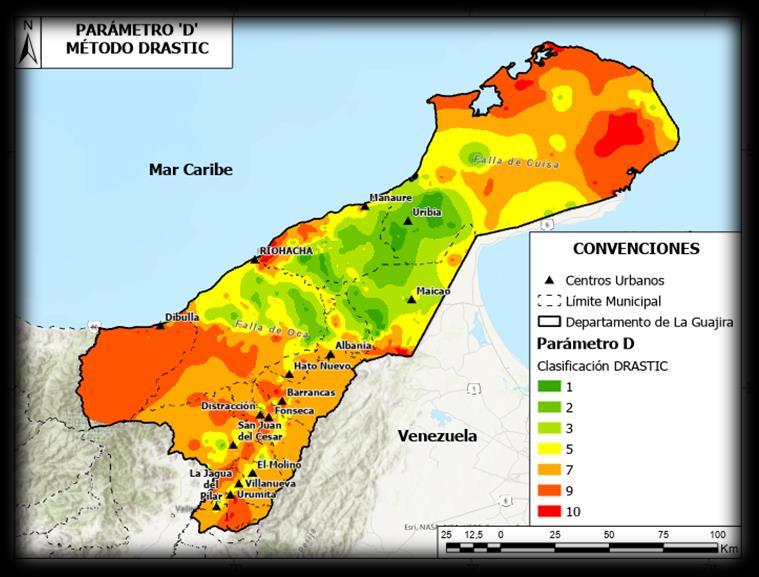

D: (Depth), es la profundidad a la que se encuentra el agua subterránea.

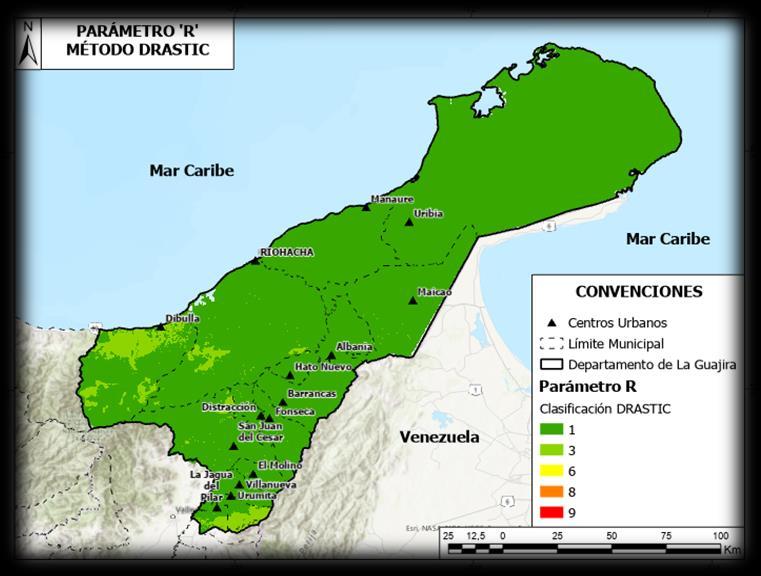

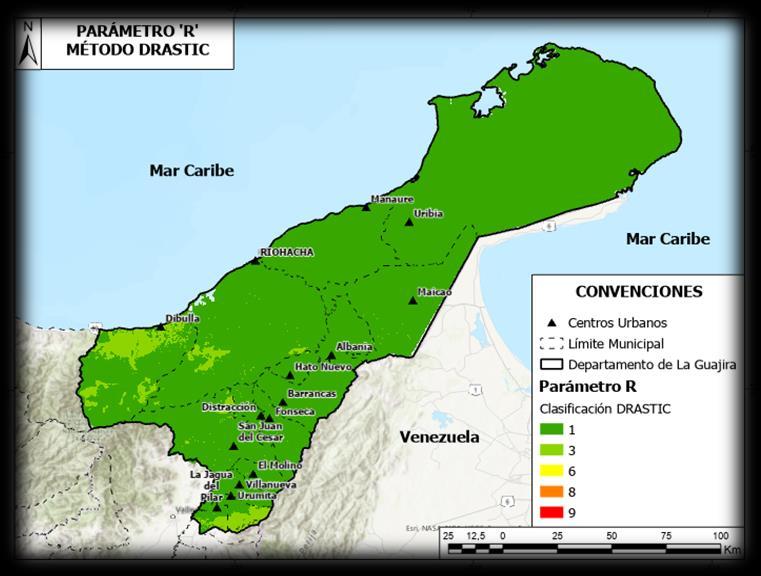

R: (Recharge), es la recarga neta del acuífero.

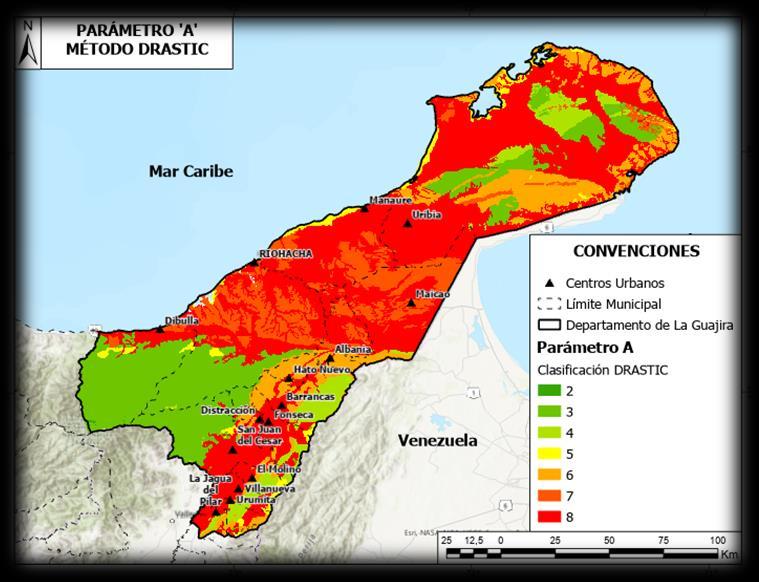

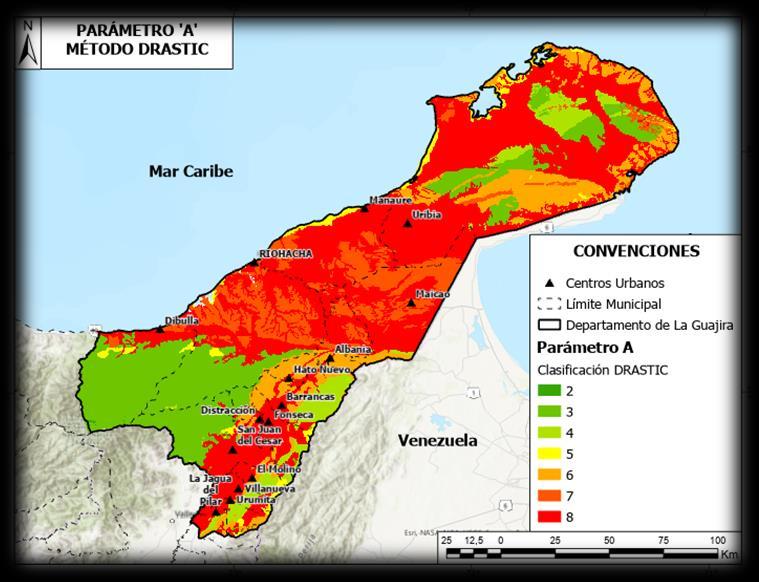

A: (Aquifer), está referida a la litología del acuífero.

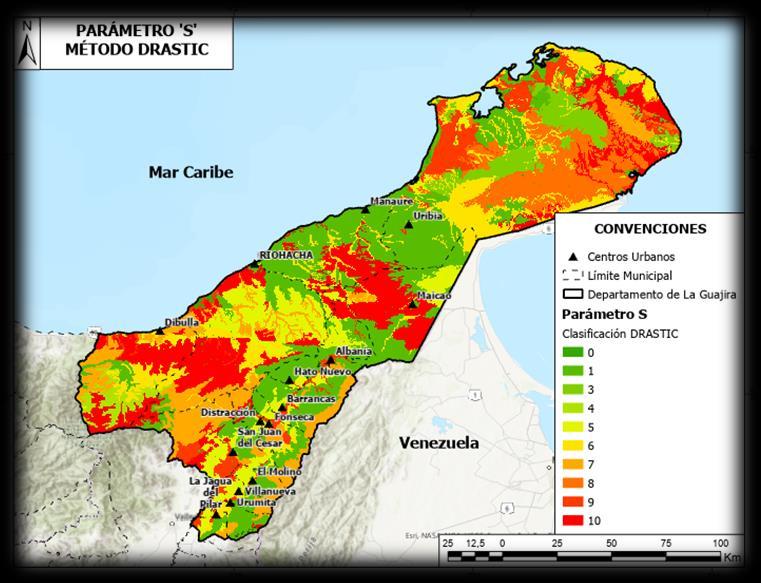

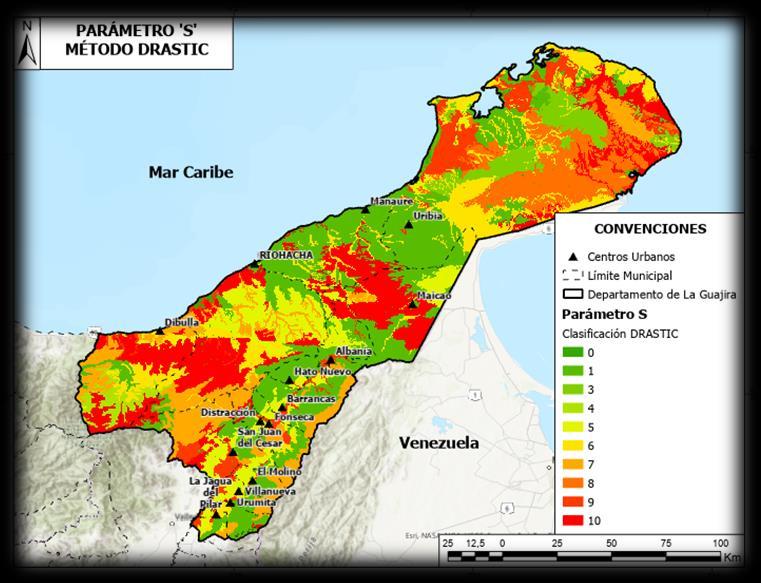

S: (Soil), es el tipo de suelo o cobertura del suelo

T: (Topography), es la topografía en porcentaje de la pendiente.

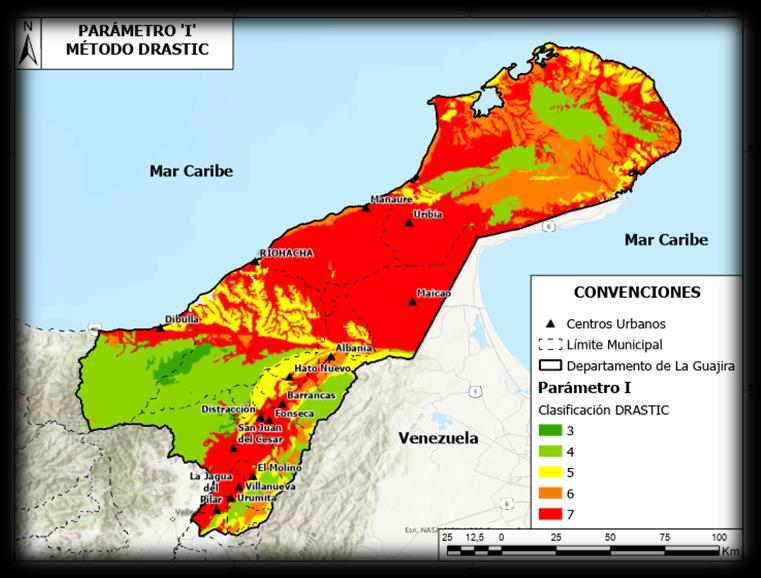

I: (Impact), está referida a la litología de la zona no saturada.

C: (Hydraulic Conductivity), es la conductividad hidráulica del acuífero.

El índice de vulnerabilidad (����) resultante se encuentra entre los valores de 23 y 230 para contaminación general, y entre 26 y 260 para una contaminación especifica por pesticidas (DRASTIC-P) (Vargas Quintero, 2010), los cuales se clasifican de acuerdo con las categorías de la Tabla 1.

����=(����∗����)+(����∗����)+(����∗����)+(����∗����)+(����∗����)+(����∗����)+(����∗����)

Donde ‘r’ es el valor de clasificación del parámetro y ‘w’ es el factor de ponderación o peso asignado.

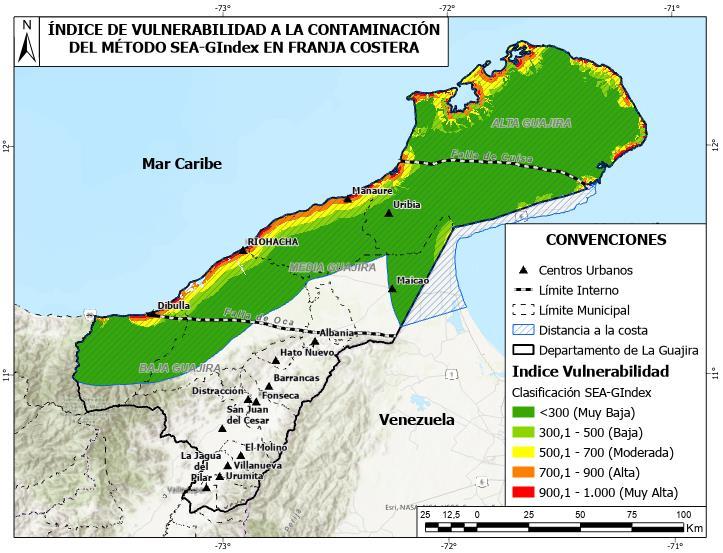

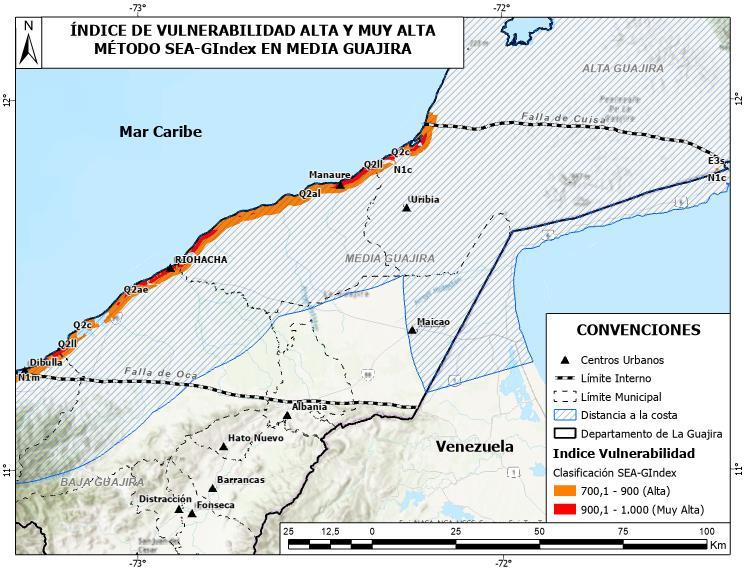

2.2.2.3 Método SEA-GIndex

El método SEA-Gindex es un método de puntuación desarrollado en 2011 por Emilia Bocanegra (2011), se basa fundamentalmente en el método GOD, donde se asignan valores a cada rango de datos de los tres parámetros en evaluación, y al multiplicar los valores asignados se obtiene un índice de vulnerabilidad intrínseca a la contaminación (Díaz Gutiérrez, 2018)

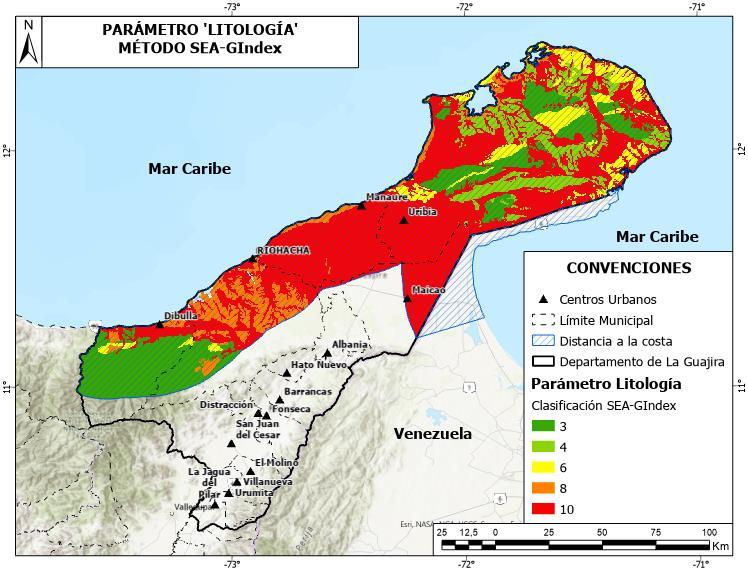

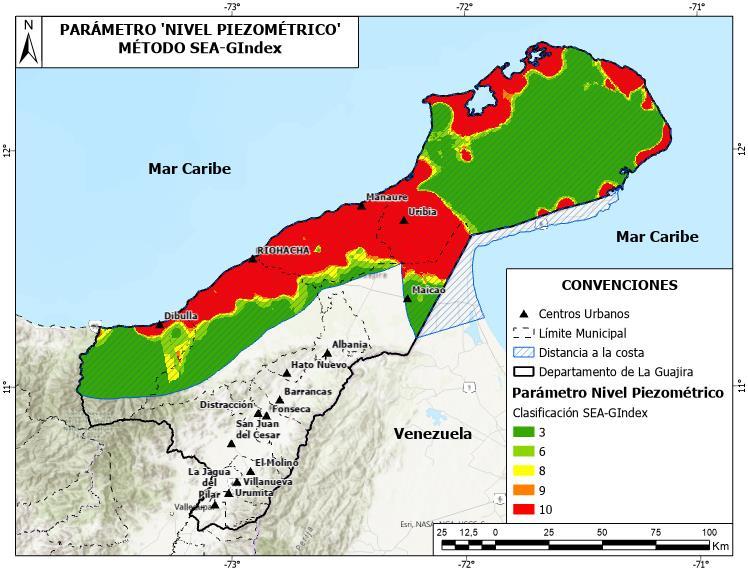

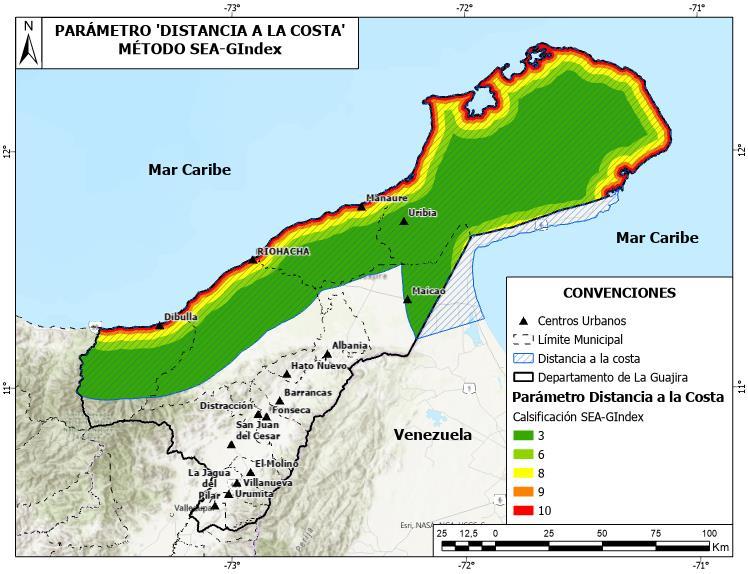

Los parámetros que intervienen en este método son intrínsecos al sistema acuífero costero (Villegas Yepes, 2011) y se describen como:

Litología y grado de consolidación del acuífero, siendo el parámetro que se mantiene del método GOD como ‘O’ (Overall).

Nivel piezométrico que reemplaza la ‘G’ (Groundwater) del método GOD

Distancia a la costa que reemplaza la ‘D’ (Depth) del método GOD.

El índice de vulnerabilidad (����) resultante se encuentra entre los valores de <300 y 1000, y se clasifican de acuerdo con las categorías de la Tabla 1

����=(������������������)∗(������������������í��)∗(��������������í��)

Dentro de las características de este método, esta que se construye con pocos parámetros y se enfoca en acuíferos costeros para evaluar la migración lateral de contaminantes como la intrusión marina (Díaz Gutiérrez, 2018).

2.2.2.4 Método GALDIT

El método GALDIT es un método de puntuación y ponderación desarrollado en 2001 por Chachadi y Lobo-Ferreira (2001), donde se asignan valores a cada rango de datos de los seis parámetros en evaluación y adicionalmente se le asigna a cada parámetro un factor de ponderación o peso dentro de la ecuación. Para obtener el índice de vulnerabilidad se realiza la sumatoria de la multiplicación de los valores asignados por su correspondiente factor de ponderación, y esto se divide en la sumatoria de los pesos (Valcerce-Ortega y Forcada-Labrador, 2021)

Los parámetros que intervienen en este método son intrínsecos al sistema acuífero costero, y del mismo modo se tienen en cuenta parámetros externos que influyen como una función inversa del agua que se descarga al mar (Vargas Quintero, 2010):

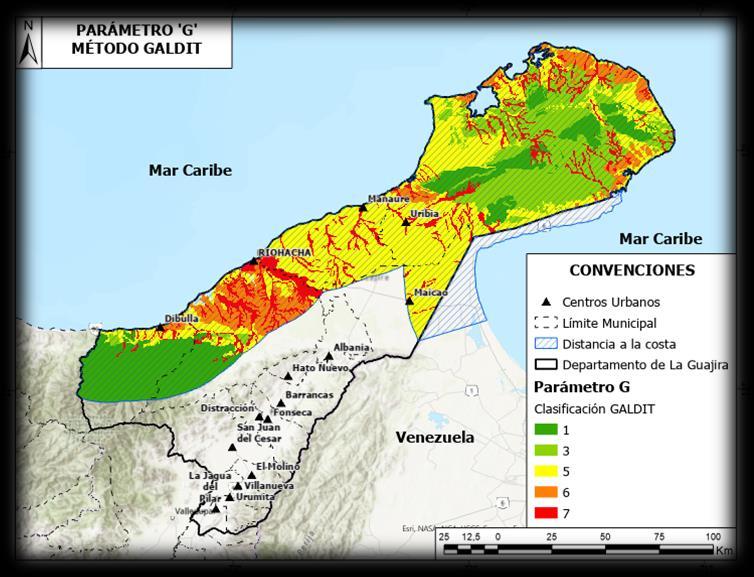

G: (Groundwater occurrence), es el tipo de acuífero costero asociado al grado de confinamiento.

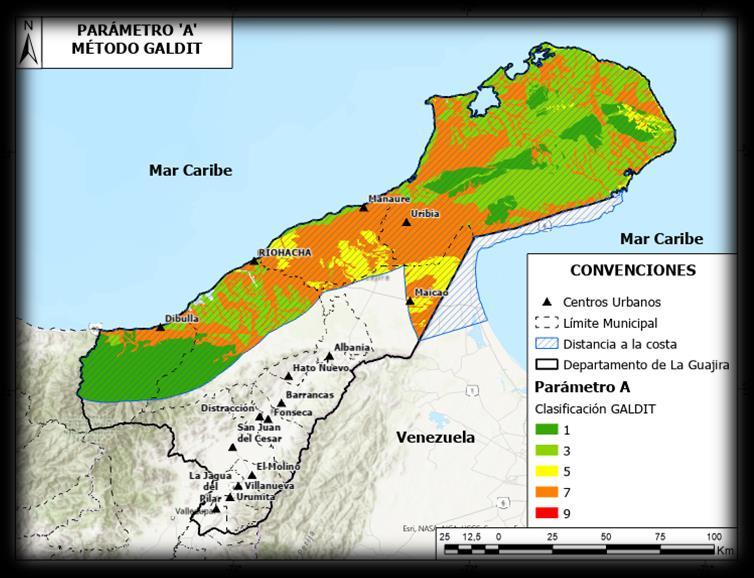

A: (Aquifer hydraulic conductivity), es la conductividad hidráulica del acuífero costero

L: (Height of groundwater Level), está referida al nivel del agua subterránea con referencia al nivel del mar.

D: (Distance from the shore), es la distancia desde la línea de costa.

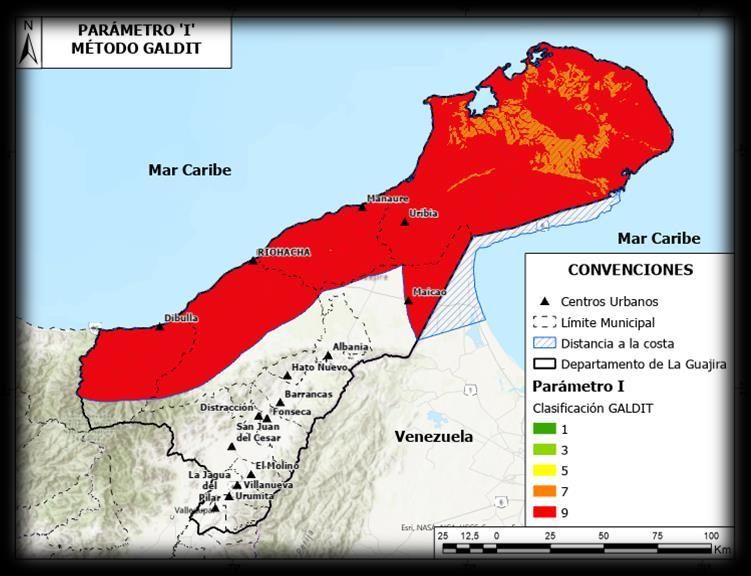

I: (Impact of existing status of seawater Intrusion), es el impacto o presencia identificada por intrusión marina.

T: (Saturated aquifer Thickness), es el espesor del acuífero costero.

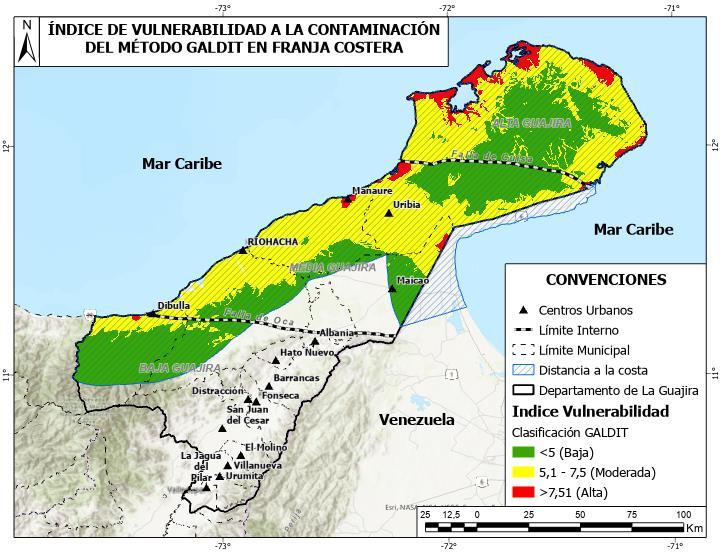

El índice de vulnerabilidad (����) resultante para la contaminación de acuíferos costeros se encuentra entre los valores <5 y >7.51; los cuales se clasifican en tres rangos (Muy Bajo, Moderado y Alto) o de acuerdo con las categorías de la Tabla 1 (Madera Ozuna y Valderrama de León, 2018)

Donde ‘r’ es el valor de clasificación del parámetro y ‘w’ es el factor de ponderación o peso asignado

Las características de este método se basan en la disponibilidad de datos, principalmente hidrogeoquímicos y determinar que el fondo del acuífero costero está por debajo del nivel del mar (Lobo-Ferreira et al., 2005).

En la Tabla 2, se relaciona un resumen de las características de los método descritos para el cálculo de la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación, y se aclara que existen otros métodos desarrollados, que pueden complementar los enunciados (Valcerce-Ortega y Forcada-Labrador, 2021), pero no serán parte del presente análisis. Los datos de la Tabla 2, fueron tomados principalmente de la Propuesta Metodológica para la Evaluación de la VulnerabilidadIntrínsecadelosAcuíferosalaContaminación del MADS (Auge, 2004; Vargas

Quintero, 2010). Para los métodos de flujo lateral (intrusión marina) se recopiló información de diversos autores e implementaciones prácticas de métodos como SITE (Renau Pruñonosa, 2013; Universitat Jaume I, 2009) y SEA-GIndex y SEA-Dindex (Bocanegra, 2011; Ferrer Bauza, 2016; Polanco Ramos, 2016; Villegas Yepes, 2011)

Tabla 2: Métodos paramétricos para determinar la vulnerabilidad a la contaminación

MÉTODOS FACTORES / PARÁMETROS

* GOD

** DRASTIC

G: Grado de confinamiento hidráulico

O: Litología de la zona no saturada

D: Profundidad del agua subterránea

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD CONSIDERACIONES

iV = G x O x D

Los parámetros G y O, pueden considerarse estables a lo largo del tiempo, mientras que el parámetro “D” es variable.

D: Profundidad del agua subterránea

R: Recarga neta

A: Litología del acuífero

S: Tipo de suelo

T: Topografía

I: Impacto en el acuífero. Naturaleza de la zona no saturada

C: Conductividad hidráulica del acuífero

- Distancia a la costa

* SEA-GIndex 1

- Nivel Piezométrico

- Litología de la zona no saturada

G: Tipo de acuífero

A: Conductividad hidráulica del acuífero

L: Nivel del agua subterránea sobre el mar

** GALDIT 1

D: Distancia tierra adentro perpendicular a

la línea de costa

I: Impacto existente de la intrusión marina

T: Espesor del acuífero

iV = (Dr x Dw) + (Rr x Rw) + (Ar x Aw) + (Sr x Sw) + (Tr x Tw) + (Ir x Iw) + (Cr x Cw)

r: Factor de clasificación o valoración

w: Factor de ponderación

SEA-GIndex = Distancia x

N.Piezométrico x Litología

Se realiza para acuíferos semiconfinados o someros o poco profundos a escala regional.

Ventajas: i) Se construye con pocos parámetros, ii) No es un método restrictivo, iii) No requiere de datos hidráulicos, iv)

Se aplica con escasa información

Desventajas: i) Resultados generales o suavizados, ii) No considera la recarga o incidencia del suelo como filtro natural, iii) Permite incertidumbre en la calidad de los datos

Se aplica en diferentes escalas de trabajo, desde que se cuente con la información detallada

Ventajas: i) Resultados aproximados a la modelación de la realidad, ii) Es el más utilizado y reconocido, iii) Para el factor de ponderación se toma en cuenta el tipo de contaminante

Desventajas: i) Requiere de 7 parámetros, entre ellos datos hidráulicos de captaciones, ii) Posible dependencia entre parámetros, iii) El parámetro de recarga no es fácilmente cuantificable

Es un método basado en el método GOD.

Ventajas: Presenta las ventajas del método GOD

Desventajas: Presenta las desventajas del método GOD

iV = [(W1 x G) + (W2 x A) + (W3 x L) +(W4 x D) + (W5 x I) + (W6 x T)] / ∑ ���� �� ��=�� W1 a W6 son pesos relativos asignados a los 6 factores. Es un método basado en el método DRASTIC.

1 Método aplicado para vulnerabilidad a la intrusión marina iV = Índice de Vulnerabilidad

Ventajas: Presenta las ventajas del método DRASTIC

Desventajas: Presenta las desventajas del método DRASTIC

* Método de puntuación (RS), cada parámetro se divide en clases y se les atribuye una puntuación

** Método de puntuación y ponderación (PSCM), a cada parámetro se le asigna una puntuación y es multiplicado por un factor ponderador

Fuente: Tomado y ajustado de la Propuesta Metodológica para la Evaluación de la Vulnerabilidad Intrínseca de los Acuíferos a la Contaminación (Auge, 2004; Vargas Quintero, 2010)

En conclusión el flujo vertical descendente será desarrollado por medio de los métodos GOD y DRASTIC y el flujo lateral (intrusión marina), será desarrollado por los métodos SEA-GIndex y GALDIT, considerando que el flujo vertical descendente, es el más estudiado por priorizar las relaciones de los puntos de captación (manantiales, pozos y aljibes), con las potenciales fuentes de contaminación en superficie (Vargas Quintero, 2010). Y el flujo lateral (intrusión marina), adiciona que la relación entre los puntos de captación depende de su distancia al mar (Pliaka et al., 2024). El desarrollo de cualquier método enunciado para alguno de los tipos de flujo (vertical o lateral), dependerá principalmente de la disponibilidad y calidad de los datos, así como de la localización geográfica de los puntos de captación y su cercanía al mar, esto último principalmente para el flujo lateral (intrusión marina) (Betancur et al., 2014)

Los productos resultantes de la aplicación de estos métodos, podrán ser objeto de análisis y articulación con los instrumentos de ordenamiento ambiental y territorial utilizados en Colombia (POMCAS, PMAA, POT, PBOT, EOT, etc.), o ser utilizados en el monitoreo de la calidad y flujo del acuífero o para determinar estrategias para la protección del recurso hídrico subterráneo articulado con un desarrollo económico (Foster et al., 2002; Vargas Quintero, 2010) Asimismo los resultados de las metodologías de índice y superposición aplicadas, se pueden validar con modelos matemáticos y pruebas en campo (Ríos Rojas y Veléz Otalvaro, 2008), salvaguardando la eficiencia e incertidumbre inherente a la aplicación de cada método propuesto (Vargas Quintero, 2010).

El análisis y evaluación de los productos, y conclusiones derivadas de la ejecución de los diferentes métodos, para clasificar y zonificar la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de acuíferos, permiten generar alertas tempranas (Valcerce-Ortega y Forcada-Labrador, 2021), o identificar el peligro7 de contaminación en concentraciones que degraden la calidad del agua (Foster et al., 2002). Estas zonificaciones se podrán potenciar con el uso de otros productos geográficos vinculados espacialmente, como la caracterización de fuentes de contaminación,

7 El análisis del nivel o grado de peligro, amenaza y riesgo, no será parte de esta tesis de maestría.

la identificación del tipo y concentración de contaminantes, polígonos de la estructura ecológica principal, áreas de protección ecosistémica, entre otros (IDEAM, 2023). Esta combinación de productos geoespaciales en diferentes áreas, pero con un enfoque claramente definido, permite a los tomadores de decisiones en las administraciones nacionales, regionales y locales, emprender acciones informadas con criterios técnico-científicos para estructurar la política pública y gobernanza del agua para el control, gestión y protección del recurso hídrico subterráneo (UNESCO, 2022).

2.3 Marco Histórico

Comprender los avances realizados a nivel global, regional y local de la vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de acuíferos, es fundamental para la protección y gestión sostenible de los recursos hídricos subterráneos (Foster e Hirata, 2013). A nivel global, la integración de metodologías estandarizadas y herramientas como los SIG, han permitido avances significativos en la identificación de áreas susceptibles a la contaminación (MADS, 2014a). En América Latina, y específicamente en regiones como La Guajira, estos enfoques son esenciales para abordar los desafíos ambientales y garantizar el acceso equitativo al agua (Betancur et al., 2013).

2.3.1 Contexto global de la vulnerabilidad a la contaminación

A nivel mundial y de forma reciente, se ha creado el Programa Mundial de Mapeo y Evaluación

Hidrogeológica (WHYMAP), programa que desde el año 2000 recopila información a diferentes escalas sobre calidad, cantidad y vulnerabilidad de las aguas subterráneas (BGR y UNESCO, 2008). Y es la UNESCO en 2008, que presenta el primer mapa mundial de acuíferos a escalas 1:25,000,000 (ver Figura 9) y 1:40,000,000, identificando condiciones de calidad y carga hidráulica (UNESCO, 2008). Posteriormente en 2012 durante el foro mundial se da a conocer el mapa a escala 1:50,000,000 denominado “Río y el agua subterránea, cuencas del mundo” (Díaz Gutiérrez, 2018), y en 2015 se anuncia el “Mapa mundial de vulnerabilidad de las aguas

subterráneas a inundaciones y sequias” a escala 1:25,000,00 (ver Figura 10) utilizando el método DRASTIC (Richts y Vrba, 2015).

Figura 9: Mapa Mundial de Recursos Hídricos Subterráneas Fuente: Tomado de Groundwater Resources of the World (UNESCO, 2008).

10: Mapa Mundial de Vulnerabilidad de las Aguas Subterráneas a Inundaciones y Sequias Fuente: Tomado de Global Map of Groundwater Vulnerability to Floods and Droughts (Richts y Vrba, 2015).

Figura

Es así que el concepto de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos se ha integrado y evolucionado significativamente desde mediados del siglo XX, momento en el que comienzan los primeros estudios sistemáticos sobre la calidad del agua subterránea y su susceptibilidad a contaminantes (Custodio y Ramón Llamas, 1983). Posteriormente se consolidaron como herramientas fundamentales en la caracterización hidrogeológica, la evaluación y mapeo cartográfico de la vulnerabilidad de los acuíferos. Entidades como la UNESCO e instituciones como el Consejo Nacional de Investigación de EE.UU., la Asociación Internacional de Hidrogeólogos y la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea (UE) promueven su uso para mejorar la gestión y protección de las aguas subterráneas (Foster e Hirata, 2013)

Uno de los hitos fundamentales en la zonificación de la vulnerabilidad a la contaminación, fue el desarrollo de métodos de análisis hidrogeológico, entre ellos el modelo DRASTIC en Estados Unidos, el cual se convirtió en un estándar mundial para la evaluación de la vulnerabilidad y riesgo en acuíferos (Auge, 2004; Richts y Vrba, 2015). Otros métodos como GOD, SINTACS, EPIK, SITE, GALDIT y SEA-GIndex han permitido caracterizar la susceptibilidad a la contaminación de diferentes tipos de acuíferos a nivel internacional, considerando factores intrínsecos y características hidrogeológicas locales (Foster et al., 2002; Richts y Vrba, 2015)

En la Tabla 3 se detallan investigaciones internacionales, las cuales son de interés por utilizar métodos aplicados en la presente investigación, además de compararlos con otros métodos según el tipo de flujo, presentando resultados, ventajas y desventajas de cada una.

Tabla 3: Estudios internacionales para la evaluación de la vulnerabilidad de acuíferos

ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD INTRÍNSECA A LA CONTAMINACIÓN LOCALIZACIÓN MÉTODOS EMPLEADOS RESULTADOS GENERALES

Assessment of the vulnerability to contamination of the Oued Laou aquifer (Morocco) using DRASTIC method

Oued Laou. Marruecos DRASTIC

Assessment of Groundwater

Vulnerability to Seawater Intrusion

Using GALDIT, SITE and SIVI Methods in Laspias River Coastal Aquifer System, NE Greece

Nuevaherramientaparalagestiónde las aguas subterráneas en acuíferos costeros. Volumen ecológico de remediación (VER). Metodología y aplicación a la Plana de OropesaTorreblanca (MASub 080.110)

Prefectura de Xanthi. Grecia

GALDIT SITE SIVI

Provincia de Castellón. España SITE MODFLOW

Groundwater vulnerability assessment in Portugal Alentejo. Portugal AVI GOD DRASTIC SI EPPNA SINTACS

Vulnerability evaluation of a coastal aquifer via GALDIT model and comparison with DRASTIC index using quality parameters

Región AstanehKoochesfahan. Irán

GALDIT DRASTIC ANÁLISIS HIDROGEOQUÍM ICOS*

Se evidencia irregularidad en los resultados por año, debido a la variabilidad del régimen pluviométrico dela zona deestudio (Salhi et al., 2007)

Los métodos SITE y SIVI, son validados con los datos hidrogeoquímicos, lo que da confiabilidad a los resultados (Pliaka et al., 2024)

El método SITE fue validado con el modelo matemático en ModFlow, en el cual se vincularon parámetros diferentes (Renau Pruñonosa, 2013)

El método DRASTIC arrojo el mejor resultado, seguido por métodos como SI, SINTACS y EPPNA. El método AVI no es adecuado para las condiciones del área de estudio (Lobo-Ferreira y Oliveira, 2004)

El método GALDIT, representa muy bien la vulnerabilidad a la intrusión marina, para el caso de DRASTIC se comparan los resultados con parámetros de calidad (Kardan Moghaddam et al., 2017)

* Vulnerabilidad específica para contaminantes claramente definidos

Fuente: Elaborado para la presente investigación

2.3.2 Contexto latinoamericano de la vulnerabilidad a la contaminación

La UNESCO como referente del desarrollo de ciencia, cultura y educación, conformó en 1975 el Programa Hidrológico Intergubernamental (PHI) enfocado en la investigación, gestión educación y fomento de la capacidad alrededor del agua (UNESCO, s/f). En la primera reunión de los países miembros del PHI en 1977, se definió la importancia de elaborar el Mapa Hidrogeológico de América del Sur y para 1979, los comités nacionales participantes, definieron las provincias hidrogeológicas de América del Sur (UNESCO, 1983). En 1996 se

publicó el Mapa Hidrogeológico de América del Sur (MHAS) a escala 1:5,000,000, consolidado por el CPRM en Brasil, y basados en las provincias hidrogeológicas (UNESCO et al., 1996).

Para las Américas, el PHI desde el año 2000, fomentó un enfoque especial de los Sistemas Acuíferos Transfronterizos (SAT), y presentó en 2009 el Mapa SAT de las Américas (ver Figura 11). Para el 2015 en su cuarta versión, realizó la actualización de cada SAT identificado previamente (UNESCO, 2015). En temas de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, el PHI propuso realizar el MHC de cada acuífero, además de efectuar monitoreo continuos, balances hidrológicos y seguimiento al sistema, entre otros, que permiten evaluar su calidad y vulnerabilidad para la adecuada gestión del recurso (UNESCO, 2015). Para Latinoamérica, la problemática de la contaminación de acuíferos está directamente relacionada con la expansión urbana, la actividad industrial y la explotación minera. Estudios realizados han demostrado la necesidad de metodologías adaptadas a las condiciones hidrogeológicas locales (Vargas Quintero, 2010).

Figura 11: Mapa de los Sistemas Acuíferos Transfronterizos de las Américas

Fuente: Estrategia regional para la evaluación y gestión de los Sistemas Acuíferos Transfronterizos en las Américas (UNESCO, 2015)

La aplicación de SIG en estudios de vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de acuíferos en Latinoamérica ha sido fundamental para generar mapas que faciliten la toma de decisiones en la gestión del recurso hídrico (Betancur et al., 2013). Investigaciones que combinan métodos como GOD, DRASTIC, SEA-GIndex y GALDIT proporcionan un marco robusto para evaluar la vulnerabilidad de acuíferos internos y costeros (Madera Ozuna y Valderrama de León, 2018). En la Tabla 4 se describen los resultados de estudios realizados en Latinoamérica, los cuales son de interés por el uso de métodos aplicados en la presente investigación según el tipo de flujo (vertical o lateral), además de realizar análisis comparativos.

Tabla 4: Estudios latinoamericanos para la evaluación de la vulnerabilidad de acuíferos

ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD INTRÍNSECA A LA CONTAMINACIÓN

Evaluación de la vulnerabilidad a la contaminación del acuífero Mercedes en el área metropolitana de la ciudad de Paysandú –comparación de los métodos GOD y DRASTIC

Análisis de la vulnerabilidad intrínseca y su adecuación mediante un modelo de flujo con trazado de partículas para evaluar la vulnerabilidad del acuífero del curso alto del Río Lerma, estado de México

Evaluating vulnerability to marine intrusion in Cuenca Sur coastal aquifer at Güira–Quivicán sector in Artemisa and Mayabeque provinces

Evaluación de la vulnerabilidad intrínseca del acuífero Sahuaral, Sonora,México,porelmétodoGODS y análisis hidrogeoquímicos

LOCALIZACIÓN MÉTODOS EMPLEADOS

Ciudad de Paysandú. Uruguay DRASTIC GOD

RESULTADOS GENERALES

Los métodos empleados presentaron distribuciones geográficas similares, pero diferentes clasificaciones. En escala regional es aplicable GOD, y en escala detallada con disponibilidad de información es mejor DRASTIC (Xavier et al., 2004)

Estado de México. México DRASTIC VisualMODFLOW ElmétodoDRASTIC(flujoregional), difiere de los resultados del modelo matemático, y ha de ser porque se contempla un flujo local y se ratifica la deficiencia en los métodos clásicos de vulnerabilidad, los cuales han de ser validados (Gárfias et al., 2002)

Güira-Quivicán. Cuba GALDIT SEV

Evaluación de la vulnerabilidad a contaminación de las aguas subterráneas del Valle del Yeguare mediante la metodología DRASTIC

Estado de Sonora. México

SEA-GIndex GODS ANÁLISIS

HIDROGEOQUÍMI COS*

Valle del Yeguare. Departamento de Francisco Morazán. Honduras DRASTIC ANÁLISIS HIDROGEOQUÍMI COS*

El método GALDIT, se validó con información geofísica (SEV) con un nivel de significancia del 5% demostrando su efectividad y poder resolutivo (Valcerce-Ortega y Forcada-Labrador, 2021)

Los métodos empleados para identificar vulnerabilidad vertical y lateral, no pueden ser comparadas, pero los análisis hidrogeoquímicos validaron en un alto porcentaje el método empleado (Ferrer Bauza, 2016)

Se realiza el análisis de sensibilidad al método empleado por medio de los resultados de parámetros físico-químicos (nitratos y conductividad eléctrica) (Morales Oña, 2014)

* Vulnerabilidad específica para contaminantes claramente definidos

Fuente: Elaborado para la presente investigación

2.3.3 Contexto nacional de la vulnerabilidad a la contaminación

Para Colombia, la entidad encargada en la investigación de sistemas acuíferos a nivel nacional es el SGC, que desde el año 1977 desarrolló una serie de mapas hidrogeológicos para Colombia,

que facilitaron la caracterización de los recursos hídricos subterráneos (Cárdenas Giraldo, 2022). Estudios como el Atlas de Aguas Subterráneas de Colombia, los Mapas litoestratigráficos con permeabilidades de Colombia a escala 1:500,000 y Modelos

Hidrogeológicos Conceptuales regionales y locales han ampliado el conocimiento de este recurso hídrico y son de consulta libre (INGEOMINAS, 2004a; SGC, 2017) Estos estudios investigativos, aportan información detallada sobre la distribución del recurso, permeabilidad de la roca y recarga de acuíferos, aspectos esenciales para la identificación de zonas vulnerables a la contaminación (INGEOMINAS, 2004b).

El IDEAM como entidad gubernamental enfocada en la investigación permanente y sistemática del recurso hídrico ha vinculado esfuerzos de las autoridades ambientales (regionales y locales), así como de entidades nacionales (SGC, ANLA, Ecopetrol, entre otras) por medio del Estudio Nacional del Agua (ENA). Este documento reúne información aportada continuamente por las entidades, sobre el recurso hídrico superficial y subterráneo, en temas de oferta, demanda, calidad, inventario, etc., lo que facilita la construcción y actualización del Mapa de Sistemas Acuíferos de Colombia (ver Figura 12Figura 12: Mapa de los Sistemas Acuíferos de Colombia) (IDEAM, 2023)

Figura 12: Mapa de los Sistemas Acuíferos de Colombia Fuente: Estudio Nacional del Agua 2022 (IDEAM, 2023)

En temas de vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de acuíferos, se han elaborado evaluaciones regionales y locales, posterior a tener identificada la unidad acuífera de interés por medio del MHC (Cárdenas Giraldo, 2022), lo que permite clasificar la susceptibilidad de los acuíferos a la infiltración de contaminantes (Foster et al., 2002). Estos mapas y modelos, junto con estudios específicos en calidad y disponibilidad, permiten a las entidades ambientales y gubernamentales tomar decisiones informadas sobre la protección y uso sostenible de los recursos subterráneos en el país (IDEAM, 2023).

La evolución de los estudios sobre vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, ha sido impulsada por el desarrollo de metodologías hidrogeológicas y tecnológicas, lo que facilita el análisis e interpretación de la información a los tomadores de decisión (Richts y Vrba, 2015).

En la Tabla 5 se presentan investigaciones regionales y locales realizadas en Colombia, y son de interés por el uso de métodos aplicados en la presente investigación según el tipo de flujo (vertical o lateral), además de realizar análisis comparativos entre métodos.

Tabla 5: Estudios nacionales para la evaluación de la vulnerabilidad de acuíferos

ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD INTRÍNSECA A LA CONTAMINACIÓN

Evaluación de la vulnerabilidad del agua subterránea en el Bajo Cauca Antioqueño

LOCALIZACIÓN MÉTODOS EMPLEADOS RESULTADOS GENERALES

DRASTIC y DRASTI-P

EPPNA

SINTACS

Departamento de Antioquia. Colombia

GOD y GODS*

AVI

EKv

IPN* IS*

Vulnerabilidad del acuífero del río Magdalena ante la contaminación, métodos

DRASTIC, GOD y SINTACS en el departamento del Atlántico

Departamento del Atlántico. Colombia

DRASTIC GOD SINTACS

Vulnerabilidad a la contaminación, zona sur acuífero del Valle del Cauca, Colombia

Departamento Valle del Cauca. Colombia AVI

BGR DRASTIC GOD GODS*

PATHS

HYDRUS 1D

Evaluación de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo físico para los acuíferos kársticos de la isla de San Andrés, Colombia, usando tecnologías de información geográfica

Evaluación de la vulnerabilidad a la contaminación por cuña marina en los acuíferos de San Andrés (Colombia)

Evaluación de la vulnerabilidad por intrusión marina mediante el método GALDIT en el acuífero Morrosquillo, zona litoral de Santiago de Tolú, Sucre – Colombia

Isla de San Andrés. Colombia GOD PI

Isla de San Andrés. Colombia GALDIT

Santiago de Tolú, Sucre. Colombia GALDIT ANÁLISIS HIDROGEOQUÍMICOS*

Los métodos DRASTIC, AVI, EKv y DRASTIC-P, son las más adecuadas para las características rurales de la zona del Bajo Cauca Antioqueño (Rueda y Betancur, 2006)

Los métodos DRASTIC y SINTACS, arrojaron los mejores resultados, pero SINTACS presenta un nivel de detalle mayor (Espitia Fernández, 2020)

Los métodos de índice y superposición se contrastaron con el modelo de simulación HYDRUS 1D. No se recomienda ninguno en específico, ya que su uso dependerá de la disponibilidad y calidad de los datos. Siempre se recomienda realizar la simulación del modelo de flujo. Los más aproximados fueron BGR, GODS, GOD y AVI (Ríos Rojas y Veléz Otalvaro, 2008).

Por falta de información y datos suficientes no es posible emplear el método PI para la valoración del índice de intensidad del riesgo (RII) y es reemplazada por el método GOD (Gamboa Corrales, 2017)

Seidentificaron lasáreasvulnerables y los principales pozos afectados por intrusión marina y su relación con el cambio climático (Ramiréz Martinéz y Vargas Mora, 2016)

Seidentificaron lasáreasvulnerables y su relación con los principales pozos afectados por intrusión marina con análisis hidrogeoquímicos (Madera Ozuna y Valderrama de León, 2018)

* Vulnerabilidad específica para contaminantes claramente definidos

Fuente: Elaborado para la presente investigación

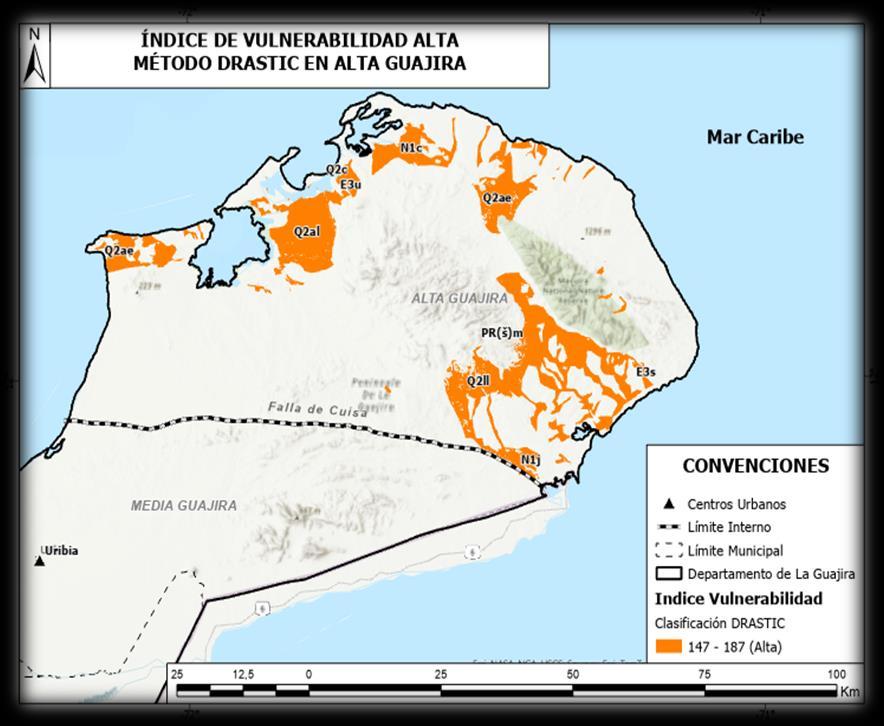

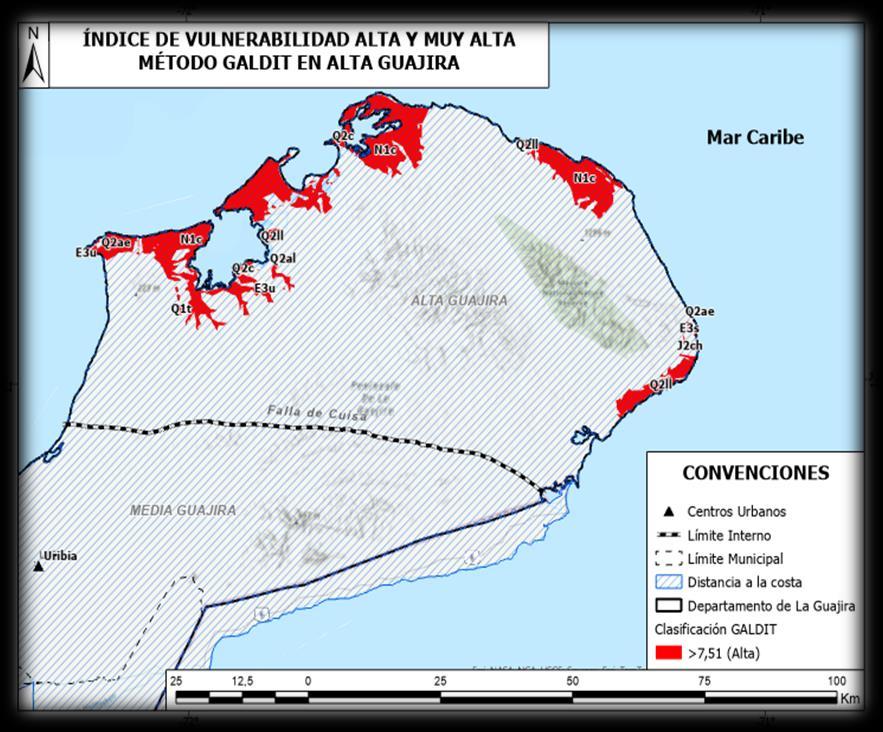

Como se observa en la compilación de estudios elaborados para la evaluación de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, en su mayoría se realiza una comparación entre métodos para el cálculo de la vulnerabilidad intrínseca y se presentan caso tipo, desarrollados en diversas regiones de Colombia, Latinoamérica y el mundo. Lo que demuestra el uso e implementación de metodologías de índice y superposición para la determinación de la vulnerabilidad intrínseca con la validación de resultados de forma comparativa. Así como la preferencia de la implementación de uno u otro método, según las características geomorfológicas, ecosistémicas y geográficas de la región, la disponibilidad de datos hidrogeológicos y el conocimiento del acuífero en estudio (Lobo-Ferreira y Oliveira, 2004; Rueda y Betancur, 2006; Salhi et al., 2007). Por tanto, la propuesta de la presente investigación, es realizar la implementación de dos métodos para la clasificación de la vulnerabilidad por cada tipo de flujo (vertical y lateral). Para el flujo vertical el área de estudio será el Departamento de La Guajira, y para el flujo lateral (intrusión marina) será la franja definida desde la distancia paralela a la línea de costa hasta 30km tierra adentro del Departamento de La Guajira, según lo definido por los métodos implementados. Lo anterior permite la evaluación y comparación de resultados por tipo de flujo, aportando conocimiento con un bajo grado de incertidumbre, teniendo como insumo principal el MHC del Departamento de La Guajira del año 2016. Por otra parte, se logra evidenciar en los resultados generales de cada estudio presentado, la importancia de validar los métodos empleados con análisis hidrogeoquímicos, estudios geofísicos, y parámetros de calidad en los puntos de captación, por tener un contacto directo con el acuífero (Ferrer Bauza, 2016; Kardan Moghaddam et al., 2017; Madera Ozuna y Valderrama de León, 2018; Morales Oña, 2014; Pliaka et al., 2024; Ramiréz Martinéz y Vargas Mora, 2016; Valcerce-Ortega y ForcadaLabrador, 2021). Del mismo modo es relevante realizar modelos matemáticos que evidencien la vulnerabilidad especifica del sistema acuífero, sin la incertidumbre presentada en los otros métodos utilizados, lo que se puede lograr con datos específicos, multitemporales y georreferenciados, del mismo sistema (Gárfias et al., 2002; Renau Pruñonosa, 2013; Ríos Rojas y Veléz Otalvaro, 2008), pero no es el alcance del presente estudio.

3 METODOLOGÍA

Se realizó la aplicación de cuatro métodos propuestos en la metodología de índice y superposición para clasificar y zonificar la vulnerabilidad a la contaminación intrínseca de los acuíferos costeros del Departamento de La Guajira. Dos métodos para analizar el flujo vertical y dos para analizar el flujo lateral (intrusión marina), de tal modo que sean comparables entre sí con el mismo set de datos. Se definieron dos áreas de investigación de acuerdo con el tipo de flujo a analizar, el área de estudio para el flujo vertical es el Departamento de La Guajira. El área de análisis para flujo lateral (intrusión marina) es el polígono construido desde la línea de costa tierra a dentro hasta por 30 km, como se especifica en los métodos para determinar contaminación por intrusión marina (Bocanegra, 2011; Chachadi y Lobo-Ferreira, 2001), y se denominará zona o franja costera del Departamento de La Guajira.

3.1 Área de estudio

La Guajira es un Departamento de Colombia, localizado al extremo noreste del país, su altura varia de 1 a más de 5,000 m.s.n.m., lo que permite una gran variabilidad climática. Limita con el mar Caribe al norte, nor-occidente y oriente, con el golfo de Venezuela al sur-oriente y por el sur y sur-occidente con los Departamentos del Cesar y Magdalena respectivamente (ver Figura 13) (CORPOGUAJIRA, 2021; SGC, 2016) El departamento está comprendido entre los 10º 23’ y 12º 28’ de latitud, y 71º 06’ y 73º 39’ de longitud al oeste del meridiano de Greenwich (CORPOGUAJIRA, 2021). Presenta características climatológicas muy variadas, ya que posee todos los pisos térmicos de la zona intertropical, con temperaturas que van de 17 a 40 °C (Veloza Franco, 2011). En sus cualidades ecológicas se encuentran el desierto, la selva seca y húmeda de montaña (Gobernación de La Guajira, 2024). Predomina un clima árido, seco y de alta radicación solar, lo que conlleva a un alto porcentaje de evaporación que se va modificando con la brisa marina y los vientos alisios del nor-occidente (Goméz Ríos y Basto Aroca, 2016). Lo anterior evita la formación de nubes y por ende con lleva a lluvias escazas, lo

que va relacionado con la zona de convergencia tropical y cataloga a La Guajira como un departamento con limitados recursos hídricos (IDEAM, 2023; SGC, 2016).

Figura 13: Referencia de localización del área de estudio Fuente: Elaborado para la presente investigación

Administrativamente se divide en 15 municipios (Riohacha, Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Uribía, Urumita y Villanueva), 79 corregimientos, 69 inspecciones de policía, así como caseríos y rancherías (CORPOGUAJIRA, 2021). El censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), determinó que la población étnica total es el 51.69%, diferenciada en indígena con un 44.82%, población afrocolombiana con 6.84% y raizal, room o palenquera con 0 02% (DANE, 2018) Dicha población se encuentra principalmente asentada en los municipios de Riohacha, Barranca, Maicao, Manaure y Uribia. Las principales actividades económicas en el departamento son la explotación minera, y de canteras,

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, y otras en menor escala como el comercio, turismo y de servicios. (CORPOGUAJIRA, 2021).

Fisiográficamente cuenta con montañas, acantilados planicies y dunas, relieves que forman el territorio, así como fallas y formaciones geológicas que moldean y definen las estructuras del suelo, lo que conforma tres regiones o sectores fisiográficos denominados Alta, Media y Baja Guajira (Goméz Ríos y Basto Aroca, 2016; SGC, 2016). Estos sectores están influenciados por la placa del Caribe y Suramericana, y delimitados por barreras naturales como son las fallas geológicas que configuran la formación de las unidades geológicas y sus orígenes (Goméz Ríos y Basto Aroca, 2016; SGC, 2016; Veloza Franco, 2011). Estos sectores se describen como:

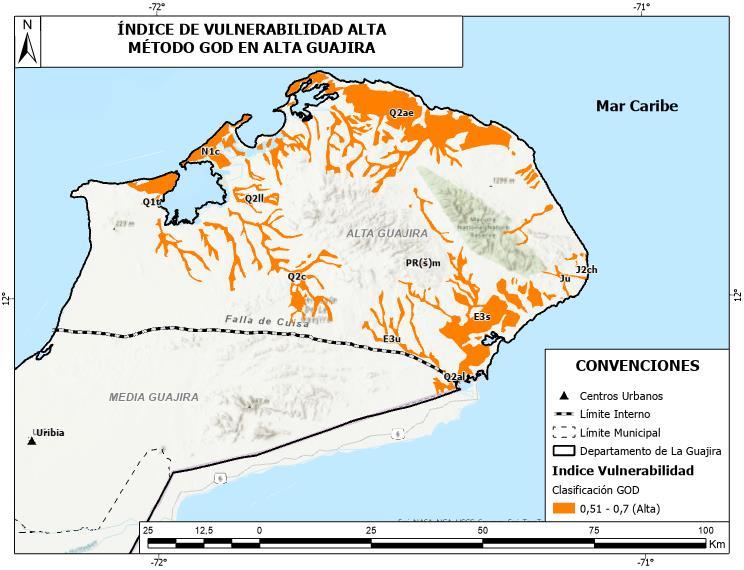

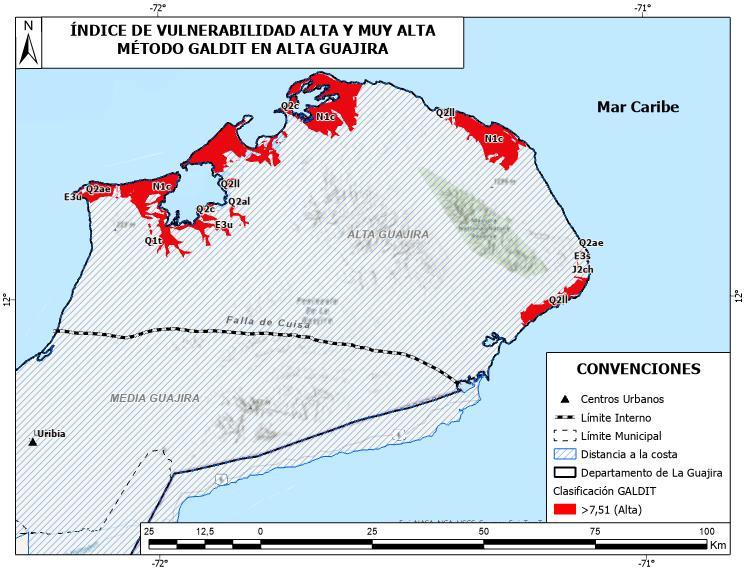

AltaGuajira, es la zona peninsular del departamento, limitando por el norte, oriente y occidente con el Mar Caribe y hacia el sur con la Falla de Cuisa, caracterizada por ser una zona semiárida y de escaza vegetación (Goméz Ríos y Basto Aroca, 2016; Veloza Franco, 2011).

MediaGuajira, comprendida entre la Falla de Cuisa y la Falla de Oca, limitando por el nor-occidente con el Mar Caribe y hacia el oriente con Venezuela y parte de sus costas, caracterizada por la presencia de dunas y arenales, que forman extensas planicies (Goméz Ríos y Basto Aroca, 2016; SGC, 2016)

BajaGuajira, comprendida al sur de la Falla de Oca, limitando al oriente con Venezuela, al sur y sur-occidente con los Departamentos del Cesar y Magdalena respectivamente, caracterizada por ser una región húmeda y fértil, con extensas planicies desérticas y dunas (Goméz Ríos y Basto Aroca, 2016; SGC, 2016)

Finalmente este departamento se caracteriza por su aridez y limitados recursos hídricos superficiales, y depende en gran medida de los acuíferos para el abastecimiento de agua, lo que determina claramente la necesidad de implementar métodos de identificación de la vulnerabilidad para mitigar los impactos de la contaminación del agua subterránea (CORPOGUAJIRA, 2021).

3.2 Flujograma metodológico

Para realizar este estudio, se inició con la extracción de la información disponible por cada temática de los Modelos Hidrogeológicos Conceptuales realizados en el área de estudio y publicados en 2011 y 2016 (SGC, 2016; Veloza Franco, 2011), insumo principal para la aplicación de los métodos para la clasificación y zonificación de la vulnerabilidad intrínseca en el área de estudio Posteriormente se consultaron estudios relacionados con hidrogeología en el Departamento de La Guajira, para identificar y complementar la información requerida en cada parámetro y los vacíos de información detectados. Seguidamente se realizó la estandarización de los datos recopilados para cada parámetro de los métodos empleados, revisado por el experto en hidrogeología (Msc. Jairo Alfredo Veloza Franco) y condensada en una GeoDataBase. De acuerdo con cada método seleccionado, se realizó la evaluación de criterios temáticos y procedimentales propuestos, y se asignaron los factores de ponderación para los métodos que así lo requieren (DRASTIC y GALDIT) en su proceso. Se continuó con el análisis multicriterio de cada parámetro en apoyo del experto, se definió el modelo SIG a seguir según el parámetro y el método implementado, es decir se validaron y reproyectaron las capas georreferenciadas. Luego se definieron los métodos de interpolación a emplear, así como sus variables. En seguida se rasterizó cada data set por parámetro, para finalmente emplear el álgebra de mapas y determinar el índice de vulnerabilidad a la contaminación por método para cada tipo de flujo.

El índice de vulnerabilidad hallado permitió clasificar en cinco categorías (ver Tabla 1), así como zonificar la vulnerabilidad a la contaminación intrínseca por método, índice revisado y validado por el experto en hidrogeología Msc. Jairo Alfredo Veloza Franco. Por último, se realizó el análisis de los resultados generados de cada método empleado de forma detallada, para culminar en la comparación de estos resultados por tipo de flujo (vertical y lateral), lo que disminuyó la incertidumbre e identificó áreas de interés para investigación y protección (ver Figura 14).

Figura 14: Flujograma metodológico propuesto

Fuente: Elaborado para la presente investigación

3.3 Recopilación de datos

En Colombia se cuenta con una serie de normas y políticas, relacionadas con la ordenación y manejo de cuencas, restauración de ecosistemas estratégicos, reglamentación y uso sostenible de humedales, del recurso hídrico superficial y subterráneo, entre otros, además de un vasto número de lineamientos relacionados con la cultura alrededor del agua (Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: Colombia Potencia Mundial de la Vida, 2023). Es así que las normativas vigentes para el recurso hídrico subterráneo inician con el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto Ley 2811 de 1974, donde se determina su protección y aprovechamiento, hasta el Decreto 1076 de 2015, en el cual se compilan las normas nacionales en gestión, administración, regulación y ordenación de los recursos naturales renovables (Decreto 1076 de 2015, 2015; Decreto 2811 de 1974, 1974)

Estas normas se articulan con el plan del gobierno nacional para la vigencia 2022-2026, donde se propone ordenar el territorio alrededor del agua (Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: Colombia Potencia Mundial de la Vida, 2023)

Adicionalmente existen entidades gubernamentales nacionales y territoriales, que formulan políticas, evalúan licencias, trámites y permisos ambientales, administran y gestionan los recursos naturales, promocionan y ejecutan programas a diferentes escalas Entidades que aportan al conocimiento de los recursos para su manejo, aprovechamiento, protección y vigilancia a nivel local, regional y nacional. La información generada se almacena en geoportales de entidades como el IDEAM, DANE, el IGAC, el SGC, algunos estudios son de consulta libre y datos abiertos, lo que permite ampliar la investigación con el mismo set de datos

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), es la entidad nacional que realiza investigación y caracterización de los recursos que yacen en el subsuelo (MADS, 2014b) Para el presente estudio se descargó la información desde el Motor de Integración de Información Geocientífica (MIIG) de los Modelos Hidrogeológicos Conceptuales (MHCs) elaborados por el SGC y

publicados en el 2011 y 2016 (SGC, 2017) Son modelos que cuentan con información geológica, hidrológica, geoeléctrica, hidráulica, hidrogeoquímica principalmente, en formato GDB y shape, además de contener tablas con el inventario de puntos, descripción de columnas litológicas, elaboración de pruebas de bombeo, etc. La información de cada uno de los dos MHCs publicados por el SGC en 2011 y 2016, fue compilada en una memoria explicativa de libre consulta y difusión, con archivos anexos editables y de apoyo al Modelo Hidrogeológico

Conceptual del 2016 (MHC). El resultado final de estos modelos es la descripción de las características hidrogeológicas de las unidades geológicas identificadas, insumo fundamental para la presente investigación. Es así como se organizan y detallan para este proyecto, solo aquellas unidades que presenten clasificación de la vulnerabilidad ‘Alta’ o ‘Muy Alta o Extrema’, organizadas por el grupo hidrogeológico que las caracteriza y describe, como se observa en la Tabla 6

A2

Tabla 6: Clasificación hidrogeológica de las unidades geológicas de interés

CARACTERÍSTICAS UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS

UNIDADES GEOLÓGICAS DE INTERÉS (Clasificación Alta y Muy Alta o Extrema de la vulnerabilidad)

SEDIMENTOS Y ROCAS CON FLUJO ESENCIALMENTE INTERGRANULAR

Sistemas acuíferos continuos de extensión local a regional, conformados por sedimentos cuaternarios y rocas sedimentarias terciarias poco consolidadas de ambiente fluvial y marino. Acuíferos libres y confinados.

N1c: Formación Castilletes

N1m: Formación Monguí

A3

Sistemas acuíferos continuos a discontinuos de extensión local a regional, de mediana productividad conformado por sedimentos cuaternarios y rocas sedimentarias poco consolidadas de ambiente fluvial, glacifluvial, marino y volcanoclástico. Acuíferos generalmente libres a confinados.

Q1t: Depósitos delgados poco consolidados de gravas y arenas

Q2al: Depósitos de Cauce Aluvial

A4

Sistemas acuíferos discontinuos de extensión local, de baja productividad conformado por sedimentos cuaternarios y rocas sedimentarias terciarias poco consolidadas de ambiente aluvial lacustre, coluvial, eólico y marino marginal. Acuíferos libres y confinados.

Q2ae: Arenas Eólicas

Q2c: Depósitos Costeros

Q2ll: Depósitos de Llanura Aluvial

ROCAS CON FLUJO ESENCIALMENTE A TRAVÉS DE FRACTURAS O CARSTIFICADAS

B2

Sistemas acuíferos discontinuos de extensión local a regional, de alta productividad, conformados por rocas sedimentarias clásticas y carbonatadas, terciarias y cretácicas consolidadas, de ambiente transicional a marino. Acuíferos confinados.

E3s: Formación Siamaná

B3

Sistemas acuíferos continuos de extensión local a regional, de mediana productividad, conformados por rocas sedimentarias de ambiente marino y continental. Rocas metamórficas. Acuíferos libres y confinados.

De esta clasificación no se identificaron unidades geológicas cartografiables a describir para esta investigación

E3u: Formación Uitpa

J1ch: Formación Cheterló

B4

Sistemas acuíferos discontinuos de extensión regional y local, de baja productividad, conformados por rocas sedimentarias y volcánicas, terciarias a paleozoicas consolidadas, de ambiente marino y continental. Acuíferos generalmente confinados.

J2ch: Formación Chinapa

J3sc: Shales Cuisa

Jq: Formación la Quinta

K1p: Formación Palanz

K2s: Formación Río Negro

N1j: Formación Jimol

SEDIMENTOS Y ROCAS CON LIMITADOS RECURSOS DE AGUA SUBTERRÁNEAS

C1

Complejo de sedimentos y rocas con muy baja productividad, constituidos por depósitos cuaternarios no consolidados de ambientes lacustres, deltaicos y marinos y por rocas sedimentarias terciarias a cretácicas poco consolidadas a muy consolidadas, de origen continental o marino.

C2 Complejo de rocas ígneo-metamórficas con muy baja a ninguna productividad, muy compactas y en ocasiones fracturadas, terciarias a precámbricas.

Estas unidades no se tienen en cuenta para el análisis del presente proyecto, por sus limitados recursos hídricos y muy baja o nula productividad

Fuente: Tomado y ajustado del Modelo Hidrogeológico del Departamento de La Guajira (SGC, 2016)

Los datos e información espacial relacionada, se discriminó por tipo de flujo, método a implementar y parámetro a evaluar, lo que facilitó la valoración y ponderación de cada parámetro, construyendo una GeoDataBase con archivos raster y vector. Los registros de datos utilizados se discriminaron en la aplicación de cada método (ver Capítulo 3.6 y el Capítulo 0).

3.4 Estandarización de la información

Al contar con los datos en formato editable del Modelos Hidrogeológicos Conceptuales (MHCs) elaborados por el SGC del 2016 (SGC, 2017), se estructuraron, depuraron, organizaron, estandarizaron y compilaron para cada parámetro de interés en el mismo sistema de referencia. Se identificaron datos anómalos o inconsistentes, los cuales se decidió complementar y ajustar según criterio por parámetro propuesto para cada método, para lo cual se consultó bibliografía asociada como se describe en los Capítulos 3.6 y 3.7. Seguidamente se construyó una GeoDataBase con data set por cada método según el tipo de flujo a evaluar y parámetros del método aplicable. En los vacíos de información se complementó y ajustó con datos de las fichas de campo, muestras de laboratorio y memorias técnicas de los MHCs del 2011 y 2016, así como estudios relacionados a saber: