4 minute read

v- le futur de la mosquée de France, voire occidentale

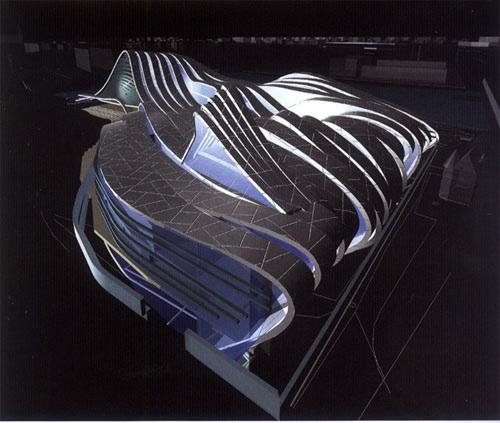

Le projet de la mosquée de Strasbourg a été très médiatisé, le concours a reçu plusieurs réponses. Une des participantes est la célèbre architecte Zaha Hadid, dont la proposition n’a pas été retenue. Le lauréat fut Paolo Portoghesi. Sa proposition reprenait des références de pays arabes : minarets, coupoles. Il est vrai que cette proposition était plus reconnaissable que celle de Zaha Hadid. Zaha propose une forme de calligraphie arabe, une manière poétique de symboliser l’islam à travers la langue arabe, par laquelle il fut diffusé. Cependant cet édifice pourrait être aussi une proposition pour un musée, un palais, une salle d’exposition, … Cette proposition tente de trouver une nouvelle expression architecturale propre à la France, voire même à l’Europe, mais n’est pas suffisamment claire, on ne comprend pas que c’est une mosquée. Mais elle a l’avantage de s’ouvrir à tous, de n’exclure aucune culture, tout musulman y est le bienvenu. La ville de Strasbourg a peut-être manqué l’occasion d’innover à ce sujet, et être pionnière dans la construction du modèle de la mosquée occidentale ?

En choisissant la deuxième proposition de Paolo, n’y aurait-il pas une peur du nouveau, de se jeter dans le vide ? L’acceptation de la population est cruciale, construire une mosquée plus “classique” a l’avantage de cocher la case sécurité. Cette proposition, contraiement à celle de Zaha Hadid, a l’avantage d’être suffisamment claire et reconnaissable. Elle correspond en tous points à la mosquée dans l’imaginaire de la majorité. À l’origine, le projet prévoyait plusieurs minarets, et plus du double de la surface finalement construite. Peut-être que si le projet de Zaha Hadid avait été validé, il aurait entièrement construit, car il n’expose aucun signe “provocateur” comme peut être considéré le minaret.

Advertisement

L’image de la mosquée avec minaret est encore trop encrée dans l’imaginaire de la majorité pour réussir à faire table rase. Parmi les sondés, beaucoup ont trouvé le projet de Zaha Hadid trop flou, pas assez représentatif de la mosquée, ce qui ne semble pas insensé. Mais si cette morphologie devenait plus utilisée dans le monde occidental, les gens y seraient sûrement plus familiers et auront un avis complètement différent dans un futur proche, ou peut-être pas … Le temps est finalement un facteur presque obligatoire dans ce processus.

C’est là que pourrait intervenir une forme de démarche participative, comme me l’avait expliqué l’architecte Joël Privot lors de notre entretien téléphonique.

Tout d’abord, que ce qu’une démarche participative ? C’est un concept né en Angleterre à la fin du XXe siècle, qui vise à mener de manière transversale, avec plusieurs acteurs un projet architectural et/ou urbain. Ce concept permet de se réapproprier l’espace urbain pour concevoir un espace collectif. Cette démarche donne plus de place aux avis et propositions des futurs usagers. Au final, une forme d’engagement se créé, vis-à-vis d’un projet qui se construit dans un consensus commun, où chacun est acteur. Prenons pour exemple le projet d’une nouvelle mosquée dans un quartier qui n’en compte pas. Les fidèles qui voulaient cette mosquée seront appelés à participer à l’élaboration du projet. Leur contribution sera précieuse de par leur connaissance du territoire, de ses habitants, du potentiel du site, de ses éventuels inconvénients, … Les habitants du quartier seront également invités à participer à la construction du projet. Le projet sera mieux accepté car la population se sentirait plus concernée.

Mais ne serait-ce pas une utopie au final ? Ce genre de démarches reste encore peu appliqué. Mais il serait intéressant de la mettre au service de projets sensibles, comme une mosquée. Sans oublier que la mosquée intègre également des fonctions culturelles, ce ne sont plus simplement les fidèles qui seront concernés, mais bien l’ensemble de la population. Les nouvelles mosquées font l’effort de s’ouvrir à un maximum de personnes, qui se doivent d’être acteurs dans l’élaboration des projets.

Cette démarche rejoint la théorie du lien social, développée par Hirschi. Renforcer le lien des personnes externes (riverains, opposants, médias, …) pourrait amener un attachement aux mosquées. Plus nombreux seront les acteurs et participants actifs au sein du projet, moins nombreux seront les opposants. Le dialogue semble alors indispensable, une démarche participative, réunissant tous les acteurs, pour aboutir sur un projet pour tous, dans le but de trouver un consensus commun.

Il y a un réel besoin de renouvellement pour tous les pays, même ceux où les mosquées “plus classiques” sont majoritaires depuis des siècles. Dubaï est pionnière dans la tentative de répondre à cette question. Beaucoup de concours sont lancés, et les réponses sont parfois étonnantes, mais innovantes. C’est difficile de se détacher du modèle classique, et imaginer une nouvelle morphologie pour les mosquées.

Ce projet de mosquée, dont le volume cubique principal s’incline, reprend la figure du fidèle qui se prosterne, vers la Mecque. Cette métaphore est une idée intéressante de morphologie pouvant permettre la reconnaissance d’une mosquée. Le minaret à l’angle permettra l’annonce de l’appel à la prière, ce n’est donc pas qu’un élément symbolique. Ce projet est prévu pour la ville de Kayseri en Turquie, pays musulman, donc un contexte différent de celui de la France. Cependant, cette mosquée reprend le vocabulaire de l’architecture dite canard, ou objet. Cette architecture traduit son affectation par le biais de sa morphologie et de son esthétique externe. Le but est donc d’expliciter la fonction de l’édifice. Ce concept a été théorisé par Robert Venturi. L’architecture canard serait-elle une solution pour la lisibilité de la mosquée dans l’espace public ? Comment figurer une mosquée ? Par une métaphore comme le projet présenté ci-dessus ? D’une manière poétique comme le fait Zaha Hadid ? Le champ des possibles est ouvert pour cette question, il n’y a pas une bonne réponse, mais plutôt une infinité de propositions intéressantes.

Le processus de patrimonialisation des mosquées est une finalité. Il faudrait alors pouvoir figer des projets intéressants, qui ont compris l’enjeu d’insertion dans le contexte européen, sur tous les niveaux. Ces édifices deviendraient ainsi des références, qui serviraient aux nouveaux projets. Aucune proposition ne perdurera dans le temps car les besoins changent en même temps que la population évolue. Il y a un éternel besoin de renouveau, un éternel recommencement, sans pour autant faire table rase des expériences précédentes. Celles-ci servent à mieux appréhender le futur, mieux le comprendre, apprendre des potentielles erreurs, se nourrir des propositions qui ont fonctionné et contribué à un réel pas en avant.