13 minute read

I-l’origine de l’architecture islamique

a) Un peu d’histoire

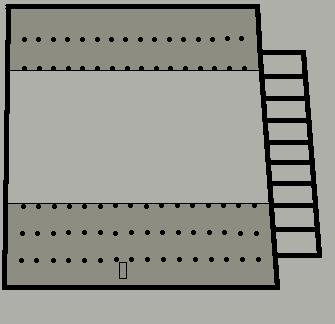

La première mosquée est la maison du prophète Mohamed, inspirée du plan de la synagogue juive. Le plan est simple : une cour carrée de 50 mètres de côté, entourée d’une ceinture de brique crue et un portique couvert côté sud. Le programme de mosquée étant très simple, cela a conduit à une liberté de création et une infinité de variations. Il n’y a pas de préceptes coraniques, ou de hadiths sur la question. Le muezzin effectue l’appel à la prière depuis le minaret. On retrouve également le mihrab, le minbar (siège depuis lequel l’imam prononce le discours du vendredi), les salles d’ablution (anciennement une fontaine dans la cour), les salles de prière. Il est nécessaire de rappeler que les mosquées, au départ, n’étaient pas dotées de minarets. Le minaret est arrivé plusieurs années après, s’inspirant notamment du clocher des églises.

Advertisement

L’architecture islamique ne s’arrête pas à l’édification de mosquées. Les écoles coraniques, les universités, les bibliothèques, les palais, … peuvent tous être qualifiés d’architectures islamiques.

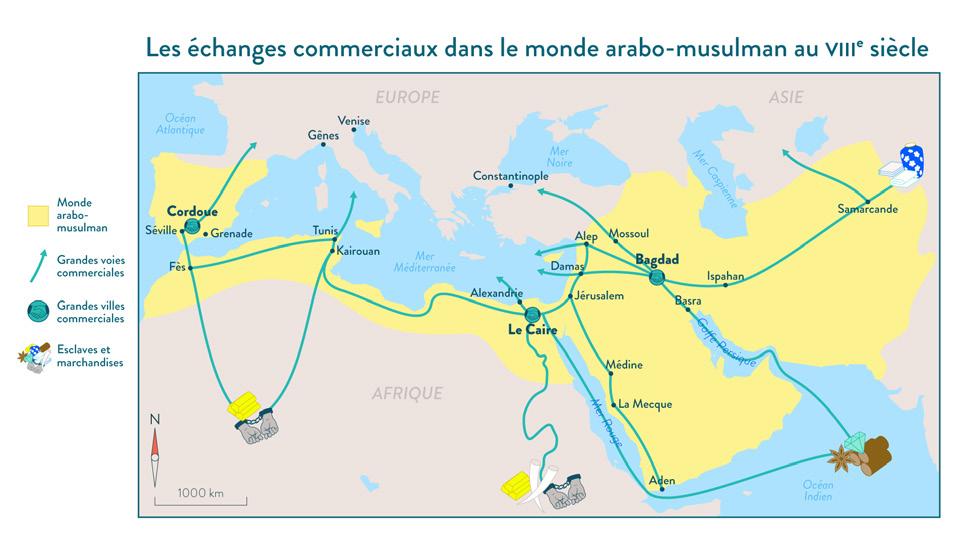

Les califes, successeurs du prophète Mohamed, ont participé à l’expansion de l’Islam à travers le monde. De nombreuses dynasties naquirent, se succédèrent dans le temps. Les Omeyyades, Abbassides, Timourides, Safavides, Ottomans, Fatimides, Mérinides, Saadiens, Nasrides, Mamelouks, Moghols, … De l’Arabie, l’Islam s’est étendu pendant quatorze siècles sur de nombreux territoires : Syrie, Palestine, Egypte, Iran, Maghreb, Turquie, Espagne, Bulgarie, Inde, …

Lorsque l’on fait un petit tour du monde des mosquées, on remarque une chose, c’est que les mosquées ne se ressemblent pas. La mosquée Kutubiyya à Marrakech et la mosquée du vendredi à Ispahan n’ont rien à voir ! Chacune se distingue grâce aux codes architecturaux locaux. Chaque culture et peuple entretient une relation propre avec les mosquées de son pays. Il n’y pas UNE architecture islamique, mais bien DES architectureS islamiqueS.

En Chine par exemple, la religion a su s’intégrer dans le paysage chinois, sans imposer une culture étrangère propre aux fidèles. Cette mosquée a été construite en reprenant les codes architecturaux des pagodes chinoises traditionnelles. Mais comment la dissocier d’une pagode justement ? L’objectif n’est pas non plus de se fondre complètement dans le paysage, refusant toute distinction de la fonction de l’édifice. Il y a donc un équilibre à trouver entre intégration et reconnaissance.

On retrouve souvent le code architectural des minarets, coupoles, arcades, surtout dans les pays arabo-musulmans. Les mosquées occidentales reprennent souvent ces formes pour la construction de leurs mosquées, étant donné l’absence de références locales.

Aujourd’hui, de nombreux pays européens comprennent une minorité de personnes de confession musulmane. Cette minorité tend à croître, propulsant l’Islam à la place de deuxième religion, après la chrétienté ou le catholicisme, notamment en France

a) faits et statistiques

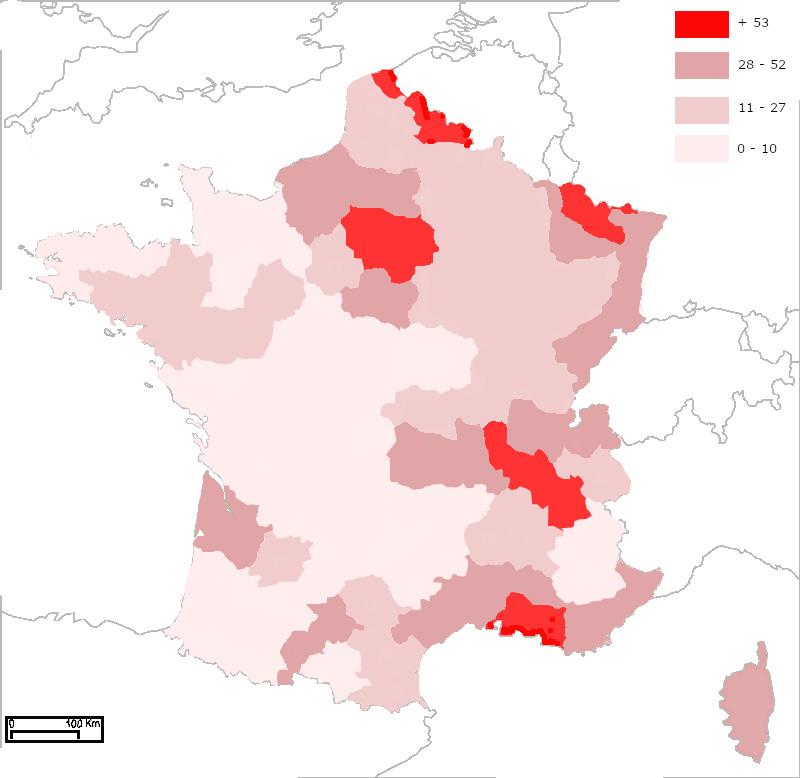

La France est le pays d’Europe qui compte le plus de personnes de confession musulmane, environ 6 millions (soit 9% de la population totale), pour 2500 mosquées, soit une mosquée pour 2300 pratiquants. Cette moyenne ne représente pas vraiment la réalité, dans le sens où certaines villes comportent sûrement un nombre suffisant de mosquées, alors que d’autres non. Les villes de taille petite à moyenne sont celles qui souffrent le plus du manque de mosquées.

Beaucoup de mosquées sont non comptabilisées car cachées dans des bâtiments. Sans signes distinctifs, les mosquées ne sont pas reconnaissables et il est donc difficile de les recenser.

Beaucoup de mosquées que j’ai vu en France (celle de Canteleu, la Grande mosquée de Rouen (Rive Gauche), la Grande mosquée de Paris, …) sont fortement inspirées du style que l’on retrouve dans les pays du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie, …). On les remarque avec des minarets à base carrée notamment. Comment l’immigration des populations maghrébines vers la France a influencé la construction de mosquées en France ? La mosquée dans les pays musulmans exprime une certaine richesse et prestige traduits dans les dimensions, le décor et parement, formes, prouesses architecturales et structurelles. Un édifice cultuel doit-il être monumental pour être lisible ? Que-ce qui fait la lisibilité d’une mosquée ? L’édification d’une mosquée dans les pays musulmans n’a pas seulement pour but d’offrir aux fidèles un lieu de prière, mais également de montrer la richesse et le pouvoir du pays, un peu comme une propagande. En France, ce n’est pas le cas. La mosquée répond au besoin primaire des pratiquants qui ont besoin d’un espace pour prier en communauté.

À quoi est due l’inégalité de superficie entre un lieu cultuel chrétien et musulman ? 60% des lieux de culte musulmans ne dépassent pas les 100m². Pour avoir un ordre d’idée, un logement T4 possède en superficie moyenne de 100m². Comment expliquer le manque de surface dédié aux mosquées ? On compte environ 2500 mosquées et salles de prière en France, contre 45 000 églises catholiques. Le catholicisme est présent en France depuis des centaines d’années, avant l’islam. La comparaison est complexe à faire, car le nombre d’églises semble suffisant. On peut le constater en regardant le nombre d’églises désaffectées car plus utilisées. C’est également le cas pour les synagogues ou pagodes dont le nombre reste assez faible, environ 300. Cette problématique de nombre et superficie serait liée à l’aspect minoritaire de la religion en question.

Environ 20% des mosquées en France ont un minaret. Les deux premières mosquées construites en métropole sont celle de Paris et de Fréjus. De 1930 à 1981, aucune mosquée ne sera construite en France. De 1981 à 2000, 4 nouvelles mosquées vont être construites dans l’hexagone : Mantes-la-Jolie, Evry, Lyon, Farébersviller. Elles ont toutes un minaret et sont construites dans un style maghrébin. Les constructions sont longues et génératrices de tensions. À partir de 2000, le rythme de construction va s’accélérer, et la présence de minaret ne sera pas toujours systématique. Les problèmes financiers, les avis et préjugés des habitants et des élus locaux, un contexte hostile au minaret, … voici quelques raisons pouvant expliquer la non acceptation du minaret dans l’espace public. Dans les premières années, il y a eu un désir de visibilité, de démonstration de culture de la part des musulmans de France, pour la majorité immigrée. Se rapprochant d’une volonté de laisser une trace de passage, un héritage aux générations suivantes, issues de l’immigration.

“ A quand des mosquées inscrites dans une modernité saine et assumée ?” Cette question n’est pas la mienne, mais elle m’a interpelée. Il est vrai que les mosquées en France se ressemblent et se répètent. L’architecture évolue avec le temps, selon les besoins et les contraintes. Pourquoi l’architecture des mosquées n’aurait-elle pas droit à la modernité ? Que-ce qui empêche un peu de fantaisie et d’expression artistique cohérente avec la visée de l’édifice ?

c) étude de cas

Nous allons nous intéresser à deux mosquées, la mosquée Omar Ibn-Alkhatib à Dreux et la mosquée Al-Mouhssinine à Canteleu. Ce sont deux mosquées que j’ai pu fréquenter, qui sont intéressantes à étudier car l’une reprend les formes architecturales des mosquées maghrébines, et l’autre est plus sobre, sans signes distinctifs particuliers.

Dreux est une ville comptant un grand nombre de personnes étrangères, issues de l’immigration. Beaucoup de personnes ayant migré vers la France lors des années 1960 à 1980, lorsque la France avait besoin de main d’œuvre (chantiers ferroviaires, électrification, bâtiments, agriculture, industries, automobile, mécanique, pharmaceutique). Ces migrations se sont faites suite à la signature de contrats professionnels avant même la migration. Ces personnes se sont installées en France, y ont fondé leur famille et y vivent de manière définitive. On retrouve aujourd’hui des personnes de la troisième voire quatrième génération issue de l’immigration. On compte donc beaucoup de personnes d’origine étrangère âgées, retraitées ou approchant la retraite. Ces personnes souhaitent laisser une trace, transmettre quelque chose de l’histoire migratoire. Les pays d’origine sont principalement ceux d’Afrique (Maghreb, Afrique subsaharienne), ainsi que l’Asie ou la péninsule ibérique pour une minorité (Turquie, Moyen-Orient, Portugal …). En 1954, 1,5% de la population drouaise est étrangère, en 1975 la proportion monte à 15%, et en 1982, un drouais sur cinq est étranger, soit 6600 étrangers sur 33 000. Dans les années 1970, Dreux est devenue une ville dortoir de la région parisienne, suite à la politique de décentralisation. Le quartier des Bâtes, où se trouve la mosquée qui nous intéresse, se situe sur le plateau nord-ouest de Dreux. Le quartier est enclavé par la voie RN12 et la voie ferroviaire, comme les autres quartiers situés sur les plateaux, dissociés du cœur ancien.

Pour Rouen, c’est sensiblement la même chose. La période d’après-guerre a fait croître le besoin de main d’œuvre, qui a conclu à un appel important de travailleurs étrangers. Différents secteurs sont alors en plein essor (pétrole, métallurgie, construction navale, chimie, textile, construction, industries, …). Une grande part des immigrés est constituée de maghrébins. Les travailleurs venaient souvent seuls, lorsque les politiques migratoires se sont durcies, les flux migratoires ont baissé. Des regroupements familiaux ont eu lieu, et les populations maghrébines, turques, sud-africaines sont restées dans la région rouennaise.

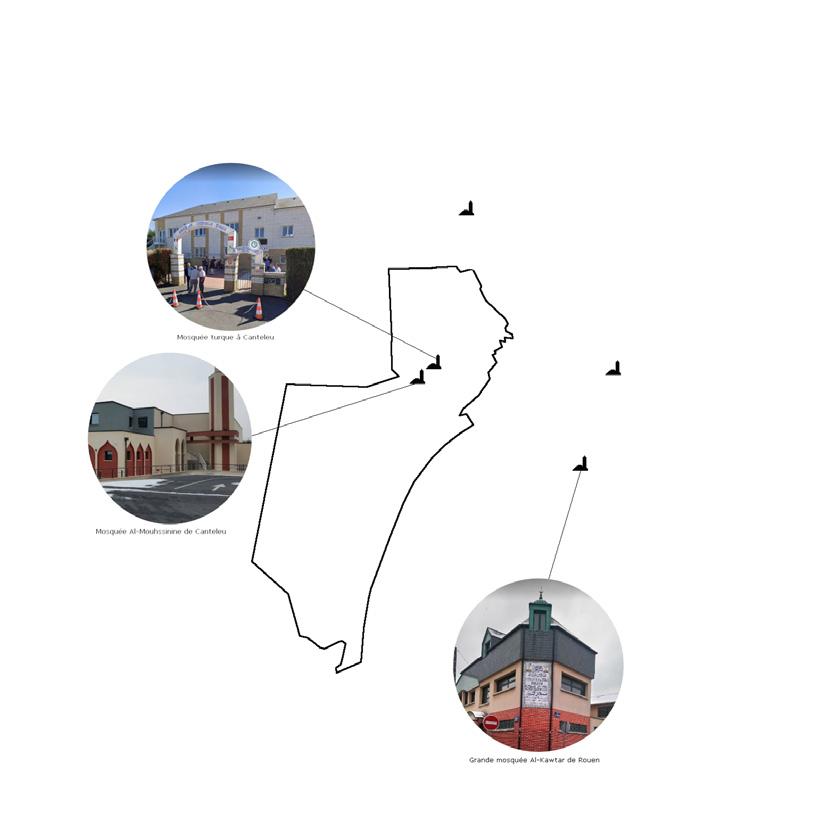

Le passé colonialiste de la France lui impose une certaine responsabilité vis-à-vis des populations venant des pays anciennement colonisés. C’est en 1982 que la première mosquée de Rouen voit le jour, la mosquée Al-Kawthar. Ancien bistrot reconverti, nous sommes encore une fois face à la question de la reconversion que l’on approfondira plus bas. Avec une capacité d’accueil de 1000 fidèles, les dimensions de la mosquée se montrent inférieures aux besoins réels de la population musulmane rouennaise. L’agglomération rouennaise comporte également un nombre important de mosquées. À Canteleu, nous trouvons deux mosquées, l’une maghrébine, et l’autre turque. La plus fréquentée est la maghrébine. C’est sur elle que nous allons nous concentrer pour cette étude. La mosquée dite turque n’est fréquentée que par des habitants d’origine turque. Il serait plus juste de l’appeler centre communautaire turque. J’ai choisi la mosquée Al-Mouhssinine car elle reprend les symboles des mosquées maghrébines, et que c’est de cette mosquée dont m’avait parlé mon maître de stage.

La mosquée des bâtes quant à elle est un épicentre du quartier. Une majorité des habitants de ce quartier sont de confession musulmane. Concernant l’intégration de la mosquée dans son contexte, on peut dire que la mosquée se distingue dû à son placement par rapport aux bâtiments voisins, à ses dimensions. Mais la morphologie et l’esthétique architecturale de la mosquée ne rendent pas sa reconnaissance en tant que telle immédiate.

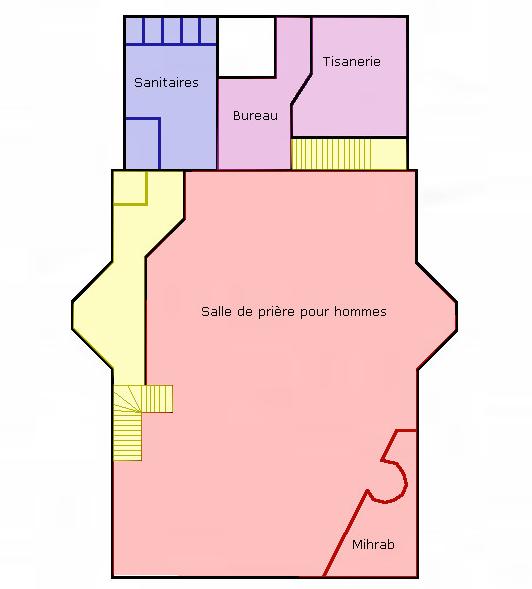

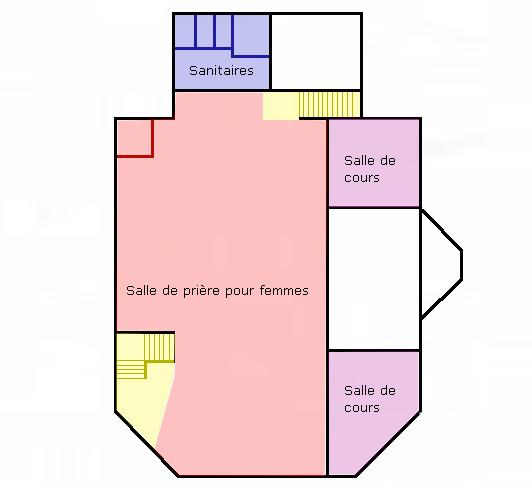

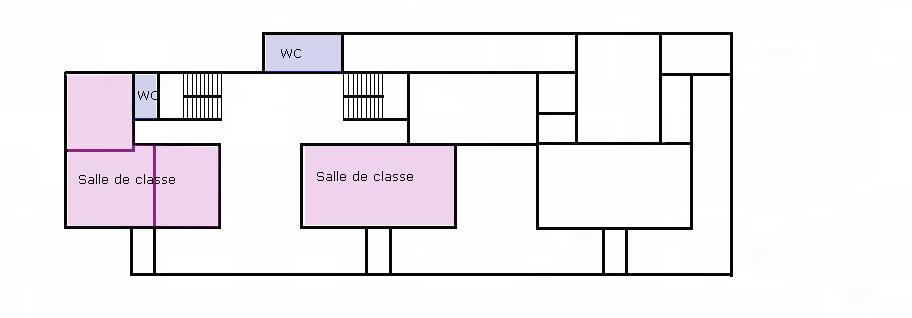

La place principale du programme est logiquement occupée par la fonction cultuelle. Chaque salle de prière occupe environ les deux tiers de la surface de l’étage. Dans ce cas les fonctions culturelles et autres espaces de partage ont vraiment un statut “annexe”, comme ajoutés en plus car il en faut et que c’est demandé dans le programme. Comment réussir à programmer une mosquée intégrant culte et culture, sans que l’un n’empiète sur l’autre ? Les espaces ici se côtoient, se juxtaposent, mais n’ont pas de réel lien. Pour accéder aux salles de classe par exemple, nous sommes obligés de passer par la salle de prière, ce qui pourrait être évitable. Sachant que toute personne non musulmane ne peut pas entrer dans une salle de prière, comment quelqu’un de non musulman ferait-il s’il voulait participer aux cours ?

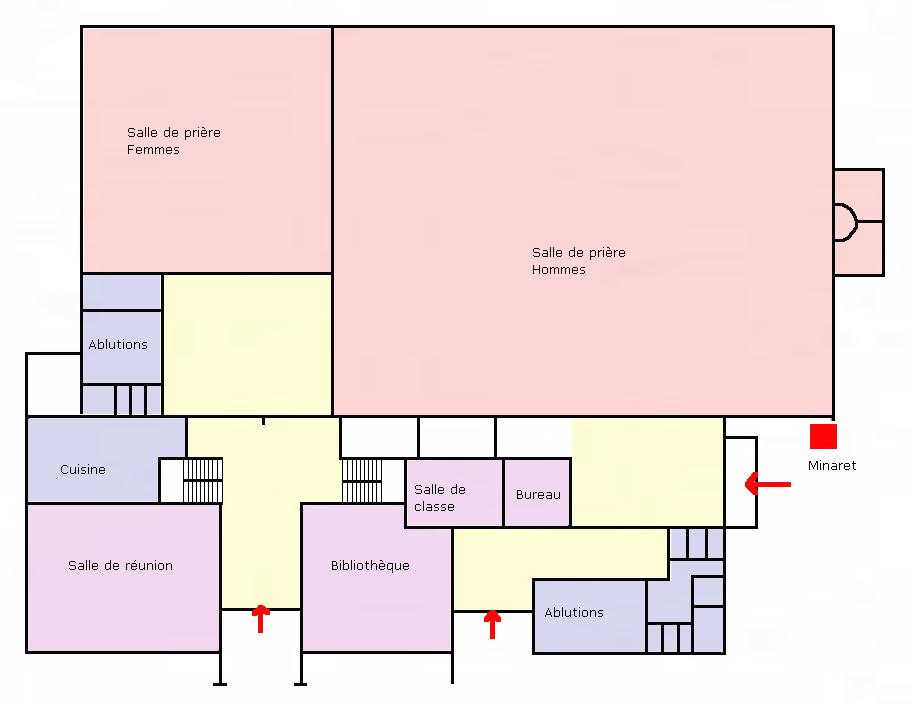

Dans le cas de la mosquée de Canteleu, il y a un élément très intéressant à souligner. Les espaces culturels sont ceux donnant sur l’espace public (cf. Entretien avec Aadil Jalal Mansour). Ainsi, tout le monde peut y aller, sans avoir à passer par les espaces dédiés au culte. Les salles de prières sont plus reculées, pour en préserver l’intimité, ponctuant le parcours du fidèle qui vient accomplir sa prière. C’est un plan qui fonctionne très bien, y étant déjà allée. Cela me rappelle la partition publique/privée qu’on trouvait dans les logements du XIXe siècle. Ce qui est donné à tout le monde, croyant ou non, est le plus accessible et mis en avant.

Qu’en est-il pour la morphologie architecturale ? La mosquée de Canteleu est reconnaissable en tant que telle grâce à son minaret, ses arcades, ses dimensions, … Elle représente l’image de la mosquée telle que je l’imagine et telle que l’imagine la plupart des habitants de Canteleu. Mais cela s’explique par nos origines. En effet, la seule référence de mosquée que nous avons est la mosquée maghrébine, au minaret de base carrée, aux arcades, … cette forme est parlante pour nous. Dans un sondage que j’ai réalisé, j’ai demandé à chacun de donner la fonction de chacune de ces mosquées à partir d’une photo prise depuis la rue. La mosquée de Canteleu a été identifiée par tous les sondés.

La façon dont les mosquées se sont construites en France a donné une image erronée de ce que pouvait être une mosquée, dans sa forme, mais aussi dans sa fonction. Les communautés musulmanes, immigrées, à majorité maghrébine ont apporté leur culture, sans la traduire à l’environnement dans lequel ils s’installent. L’interdiction du minaret, que beaucoup considèrent comme une contrainte, devrait au contraire être admise comme un challenge. Celui de concevoir la mosquée de France, voire même d’Europe (cf entretien avec Joël Privot). Imposer une référence étrangère dans un pays qui a du mal à l’accepter est-elle la solution ?

Pour la mosquée des Bâtes, la reconnaissance est un peu plus difficile. En effet, peu d’éléments forts permettent de la distinguer. Parmi les sondés, une majorité de ceux qui l’ont reconnu la connaissent et la fréquentent. Et là je me demande, comment sommes-nous censés savoir que c’est une mosquée ? Est-ce qu’une mosquée doit se distinguer, ou bien se fondre dans le paysage urbain ? Pour beaucoup, la distinction et la reconnaissance est nécessaire. Il faut alors réussir à trouver le moyen de reconnaissance, sans choquer ou provoquer. Il y a un processus long à effectuer, qui a d’ailleurs commencé dans certains pays, notamment aux Emirats Arabes Unis, pionniers dans la question de renouvellement de la mosquée.

Le passé colonialiste de la France lui impose une certaine responsabilité vis-à-vis des populations venant des pays anciennement colonisés. C’est en 1982 que la première mosquée de Rouen voit le jour, la mosquée Al-Kawthar. Ancien bistrot reconverti, nous sommes encore une fois face à la question de la reconversion que l’on approfondira plus bas. Avec une capacité d’accueil de 1000 fidèles, les dimensions de la mosquée se montrent inférieures aux besoins réels de la population musulmane rouennaise. L’agglomération rouennaise comporte également un nombre important de mosquées. À Canteleu, nous trouvons deux mosquées, l’une maghrébine, et l’autre turque. La plus fréquentée est la maghrébine. C’est sur elle que nous allons nous concentrer pour cette étude. La mosquée dite turque n’est fréquentée que par des habitants d’origine turque. Il serait plus juste de l’appeler centre communautaire turque. J’ai choisi la mosquée Al-Mouhssinine car elle reprend les symboles des mosquées maghrébines, et que c’est de cette mosquée dont m’avait parlé mon maître de stage.

La mosquée des bâtes quant à elle est un épicentre du quartier. Une majorité des habitants de ce quartier sont de confession musulmane. Concernant l’intégration de la mosquée dans son contexte, on peut dire que la mosquée se distingue dû à son placement par rapport aux bâtiments voisins, à ses dimensions. Mais la morphologie et l’esthétique architecturale de la mosquée ne rendent pas sa reconnaissance en tant que telle immédiate.

La place principale du programme est logiquement occupée par la fonction cultuelle. Chaque salle de prière occupe environ les deux tiers de la surface de l’étage. Dans ce cas les fonctions culturelles et autres espaces de partage ont vraiment un statut “annexe”, comme ajoutés en plus car il en faut et que c’est demandé dans le programme. Comment réussir à programmer une mosquée intégrant culte et culture, sans que l’un n’empiète sur l’autre ? Les espaces ici se côtoient, se juxtaposent, mais n’ont pas de réel lien. Pour accéder aux salles de classe par exemple, nous sommes obligés de passer par la salle de prière, ce qui pourrait être évitable. Sachant que toute personne non musulmane ne peut pas entrer dans une salle de prière, comment quelqu’un de non musulman ferait-il s’il voulait participer aux cours ?

De nombreux exemples dans l’Histoire évoquent des conversions d’églises ou de basiliques en mosquées. La basilique Sainte Sophie, la mosquée de Cordoue. Ces exemples marquent l’expansion du pouvoir arabo-musulman à une certaine époque, qui a laissé des traces encore visibles aujourd’hui.

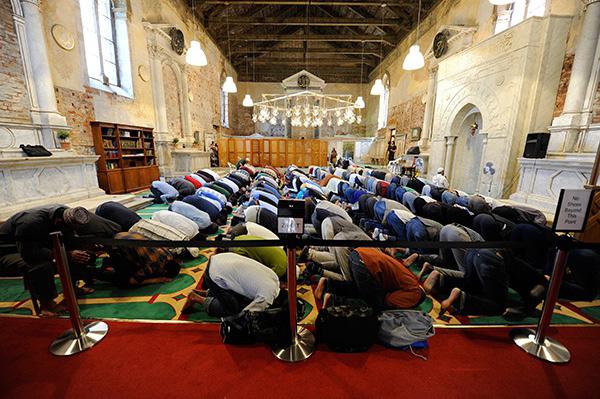

Christoph Büchel est un artiste qui a transformé l’église Santa Maria della Misericordia, abandonnée, déconsacrée et fermée depuis 40 ans en mosquée pour la 56e biennale de Venise. Ce qu’il faut savoir, c’est que jusque-là Venise ne comportait aucune mosquée, alors qu’elle comptait plus de 15 000 croyants … Le titre que l’artiste a donné à son œuvre est : “The Mosque : the first mosque in the historic city of Venice”. Les autorités s’inquiétaient du fait que cette “œuvre d’art” se transforme en lieu de culte. Il a donc été décidé que la nouvelle mosquée ferme à 18 heures, et ainsi que les deux dernières prières ne puissent pas être faite en son sein. Cette “œuvre” a fait beaucoup parler d’elle. Cela remet également en cause la liberté de l’expression artistique quant aux sujets sensibles. La mosquée a été définitivement fermée par la suite car “les installations artistiques ne doivent pas devenir réalité”. Malheureusement, la réalité est qu’aucun espace n’est dédié aux musulmans pour prier. Cette œuvre aurait pu être le début d’une ère ou l’islam et sa pratique sont acceptées dans l’espace public vénitien, où aucun espace n’est dédié à cette communauté. Pourquoi refuser l’expression de leur culte ? Pourquoi cette volonté de l’invisibiliser ? Qui cible-t-on par cette invisibilisation ? Que ce que l’artiste a voulu transmettre comme message ? Serait-ce sa manière à lui de pointer du doigt le problème qu’ont les musulmans à pratiquer leur culte dans des lieux dédiés ? Peut-on parler d’islamophobie à ce stade ? Ou bien est-ce un terme disproportionné pour les circonstances ?

Le diocèse de Bourge, propriétaire de l’église de Saint-Eloi à Vierzon, a souhaité vendre cette propriété pour des intérêts financiers en 2013. Une association musulmane s’est présentée pour acheter l’édifice afin de le transformer en mosquée. La population locale a exprimé son désaccord, et l’opération n’a pas pu être réalisée. En quoi la transformation d’une église en mosquée est une opération délicate ? Que ce que cela signifie pour les populations locales ? Certaines églises ont été transformées en logements, commerces, … Que ce que cela a provoqué comme réaction ? Si les édifices sont vacants, inutilisés, ils peuvent être reconvertis. Cela permet une économie de construction. Les églises sont souvent bien placées, et cela peut donc profiter aux nouvelles mosquées.

Quel est le processus de transformation d’une église en mosquée ? La suppression et l’effacement des signes reliés au culte précédent a un coût. Si nous devions par exemple transformer la cathédrale Notre-Dame de Rouen en mosquée, le coût serait exorbitant. Il faudrait retirer toutes les statues, sculptures, iconographies, tours, flèches, cloches, … et ensuite réaménager le lieu pour que le culte musulman puisse être praticable. Les transformations d’églises en mosquées est donc possible, cela s’est fait quelques fois, mais reste un sujet sensible en France.

Une autre idée a émergé dernièrement, celle de lieux bicultuels. Imaginez un édifice abritant à la fois une église et une mosquée ! Les églises aujourd’hui très peu utilisées et fréquentées pourraient accueillir en leur sein une salle de prière. Utopie ou idée réaliste ? À mon sens, cela me semble faisable, mais les contraintes sont tout de même considérables : iconographie proscrite pour la mosquée, pas de possibilité d’extension d’un espace vers l’autre, avis très mitigé de la part des acteurs concernés, ...