A implacável censura durante a ditadura militar Nosso cinema e a revista Playboy enfrentaram horrores para sobreviver aos vetos dos censores do regime.

PÁGINAS 12 E 30

393 S ETEMBRO 2013

ÓRGÃO OFICIAL DA A SSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA

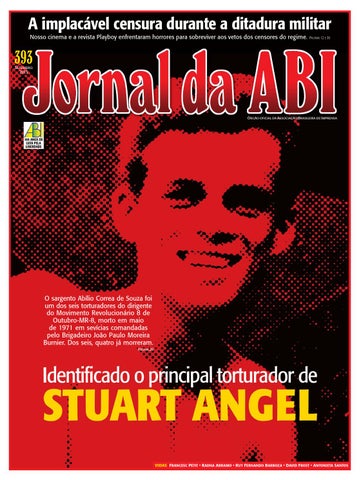

O sargento Abílio Correa de Souza foi um dos seis torturadores do dirigente do Movimento Revolucionário 8 de Outubro-MR-8, morto em maio de 1971 em sevícias comandadas pelo Brigadeiro João Paulo Moreira Burnier. Dos seis, quatro já morreram. PÁGINA 20

VIDAS FRANCESC PETIT • RADHA ABRAMO • RUY FERNANDO BARBOZA • DAVID FROST • ANTONIETA SANTOS