2 minute read

El espacio sin luz

from Vol. 1 Ep. 1

by txt.críticos

El cambio de uso a través del tiempo y la mixtificación de conjuntos.

Para la zona central de la ciudad de Guayaquil es necesario entender cómo la ocupación y la densificación de actividades dentro de las edificaciones transgredieron en la calidad de los espacios.

Advertisement

La base del crecimiento de la renta urbana diferencial, constituida por la dotación de servicios e infraestructura marca “el avaluó del suelo en el sector central entre 1934 y 1955 en un 170% en alza, aunque en el sector suburbio alcanza al 200%”. (Rojas y Villavicencio,1998:103). El edificio Teófilo Bucaram pertenece a una serie de edificaciones del centro de la ciudad de Guayaquil que, para mediados del siglo pasado, constituían la formación de los primeros edificios con programas arquitectónicos polifuncional de los cuales se puede destacar el Edificio San Francisco 300 y el Edificio Encalada; deduciendo que el alto costo del suelo solo puede ser absorbido por empresas que cubran estos valores.

Este resultado convirtió a las áreas comunes dentro del edificio en características poco rentables, notorias dentro de las edificaciones de esta época. Resulta claro el consumo masivo del terreno y su desarrollo volumétrico conjugado a la disposición de los ductos de circulación; son prácticas a conveniencia de la máxima utilización del área de cada piso para poder hacerlas equivalentes al alto costo del suelo.

Esto podría traducirse en que las áreas comunes, en especial las circulaciones, sean reducidas en confort y calidad espacial produciendo espacios con poca incidencia de luz natural y subutilizados; características que al pasar del tiempo se tornan más notorias. Para el Edificio Teófilo Bucaram, estas consecuencias están presentes en los ductos de escaleras, pasillos y ductos de ascensores; también relacionadas a la permeabilidad de las fachadas y explica además la configuración de los usos hacia los perímetros del volumen edificado.

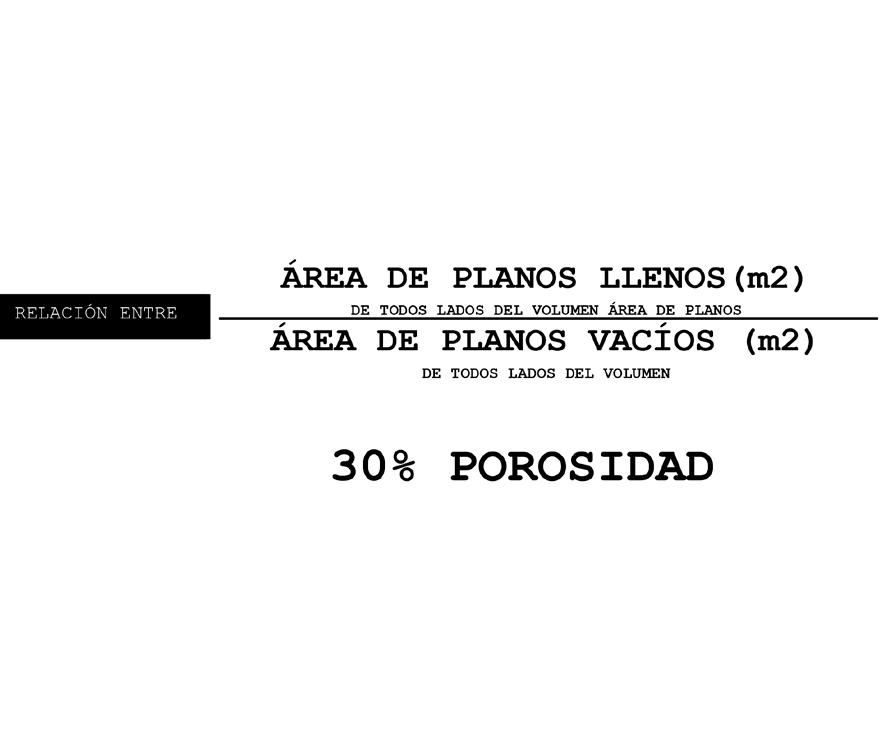

Dentro de este marco, la baja permeabilidad de las fachadas se vuelve un factor preponderante en la producción de espacios interiores que, para el caso de este edificio, si contemplamos las cinco fachadas de la edificación como una secuencia de planos llenos y vacíos, se puede establecer una relación que construya la capacidad del edificio para dejar filtrar luz natural hacia su interior.

30

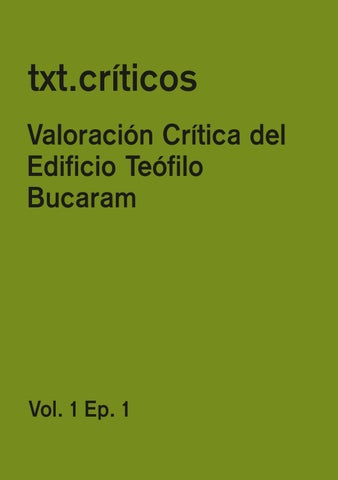

Las áreas cercanas a las culatas carecen de incidencia de luz solar, se ilustran en el gráfico las manchas de sombra. Elaboración: J. Ludeña.

La “porosidad” de una edificación, propiedad que relacionarse con “Porcentaje de huecos en las distintas orientaciones” (NuTAC, 2009: 8). Tomando en cuenta que no solo las orientaciones de las fachadas, sino también todos los lados del volumen, componen la edificación como un “porcentaje de porosidad”. El factor indica la capacidad del volumen edificado para dejar atravesar la luz. Se calcula midiendo el área de los llenos y vacíos de todas las caras del volumen. Se toma en cuenta la quinta fachada, además las caras que representan tipológicamente a los soportales.

32

Procentaje de porosidad. El factor indica la capacidad del volumen edificado para dejar atravesar la luz. Se calcula midiendo el área de los llenos y vacíos de todas las caras del volumen. Se toma en cuenta la quinta fachada, además las caras que representan tipológicamente a los soportales.

Elaboración: J. Ludeña.

La insuficiente porosidad en el volumen edificado, distorsiona el uso de las fuentes de luz dejando de lado la luz natural.