IMPRESSUM

Redaktion: IDM Südtirol/Tourismusverein Eppan

Foto: Tourismusverein Eppan © Alex Filz

Quellen: Astat, Amt für Meteorologie, Eurac Research, Tourismusverein Eppan, IDM Südtirol

Anmerkung: Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im Text das generische Maskulinum verwendet. Gemeint sind jedoch immer alle Geschlechter.

1. Einleitung und Übersicht über den Tourismus in Eppan an der Weinstraße

Eppan an der Weinstraße zieht mit seinem mediterranen Flair, den sanften Rebhügeln, historischen Ansitzen und der lebendigen Weinkultur Jahr für Jahr zahlreiche Gäste an. Was die Region fürErholungssuchende,GenießerundAktivurlaubersoattraktivmacht, istzugleich besonders verletzlich: das Klima, die Natur, die Landschaft.

Der Tourismus ist für Eppan ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und trägt zur Lebensqualität in der Gemeinde bei. Gleichzeitig steht er in besonderer Verantwortung – denn er lebt von dem, was der Klimawandel zunehmend unter Druck setzt. Als Destination ist Eppan gefordert, den Tourismus achtsam weiterzuentwickeln: mit Rücksicht auf Ressourcen, mit Blick auf die regionale Identität und im Einklang mit den Menschen, die hier leben.

Im Folgenden einige Daten und Fakten zur touristischen Entwicklung in Eppan – als Grundlage für eine fundierte Auseinandersetzung mit klimabedingten Herausforderungen und Chancen.

Entwicklung der Nächtigungen und Ankünfte

Bis zum Jahr 2017 lag die Zahl der jährlichen Übernachtungen in Eppan unter 500.000. Seitdem ist ein klarer Wachstumstrend erkennbar: Zwischen 2018 und 2021 bewegte sich die Zahl zwischen 500.000 und 600.000, 2022 wurde mit 595.530 Übernachtungen beinahe die 600.000er-Marke erreicht. Nach einem leichten Rückgang auf knapp 587.000 Nächtigungen im Jahr 2023, sorgte ein außergewöhnlich milder Herbst im Jahr 2024 für einen erneuten Anstieg auf 592.763 Übernachtungen. Die Bettenauslastung entwickelt sich parallel positiv.

Abbildung 1: Die Nächtigungsentwicklung in Eppan nach Monaten im Kalenderjahr 2024. Knapp 79% der Nächtigungen werden in den Monaten Mai - Oktober erzielt, die restlichen 21% im Frühling und Winter (Quelle: ASTAT).

Auch die Ankünfte verzeichneten seit 2015 ein deutliches Wachstum. Während vor 2015 jährlich unter 100.000 Gäste gezählt wurden, stieg die Zahl bis 2019 auf rund 113.000. Nach

pandemiebedingten Einbrüchen (2020: ca. 59.000, 2021: ca. 91.000) wurden in den Jahren danach neue Rekordwerte erreicht: 2022 rund 120.000, 2023 122.500 und 2024 schließlich 126.922 Ankünfte. Bei etwa 15.000 Einwohnern bedeutet das ein Verhältnis von rund 8 Gästen pro Einwohner – ein Wert, der zwar deutlich unter den Overtourism-Schwellen von Städten wie Venedig oder Dubrovnik liegt, jedoch Aufmerksamkeit auf eine nachhaltige Steuerung der Gästeströme verlangt.

Abbildung 2: Die Ankunftsentwicklung in Eppan nach Monaten im Kalenderjahr 2024. Ähnlich wie bei den Nächtigungen liegt der Schwerpunkt der Ankünfte in den Monaten Mai bis Oktober. In diesem Zeitraum werden die höchsten Werte erzielt, mit einem Spitzenwert im August (18.257 Ankünfte). In den restlichen Monaten ist das Ankunftsaufkommen deutlich geringer (Quelle: ASTAT).

Aufenthaltsdauer und Saisonverlauf

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag in den letzten 15 Jahren zwischen 4,83 und 5,85 Tagen. Während der Pandemie und in den Jahren bis 2014 wurden teils über 5 Tage erreicht. In den letzten Jahren ist jedoch ein leichter Rückgang zu beobachten:

• 2021: 5,22 Tage

• 2022: 4,98 Tage

• 2023: 4,79 Tage

• 2024: 4,67 Tage

Längere Aufenthalte sind aus Sicht der Nachhaltigkeit wünschenswert, da sie den Verkehr durch An- und Abreisen reduzieren und eine intensivere Nutzung lokaler Angebote fördern.

Abbildung 3: Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Eppan nach Monaten im Kalenderjahr 2024. Im Jahresdurchschnitt lag die Aufenthaltsdauer bei 4,4 Nächten. Zwischen Juli und September war ein Anstieg zu verzeichnen – in diesen Monaten blieb der Großteil der Gäste im Schnitt 5,3 Nächte (Quelle: ASTAT).

Saisonzeiten und Bettenauslastung

Die Tourismussaison in Eppan reicht typischerweise von Ostern bis Allerheiligen. Die NettoBettenauslastung (1. April – 31. Oktober) konnte in den letzten Jahren deutlich gesteigert werden:

• 2018–2019: rund 56,6 %

• 2020–2021: knapp 59,5 % (bei eingeschränkter Saison)

• 2022–2024: über 63 %, mit einem Höchstwert von 63,9 % im Jahr 2022

Diese Entwicklung zeigt, dass die gezielte Bewerbung der Randsaisonen (Frühling, Spätherbst, Adventzeit) zunehmend Wirkung zeigt. Die Brutto-Bettenauslastung über das ganze Jahr hinweg liegt hingegen weiterhin bei 36–38 % und ist stark durch die schwache Winternachfrage begrenzt. Die kalte Jahreszeit bleibt eine Herausforderung, da Eppan über kein nennenswertes Wintersportangebot verfügt und viele Betriebe im Winter geschlossen sind.

Herkunft der Gäste

Der wichtigste Herkunftsmarkt ist und bleibt Deutschland – deutsche Gäste schätzen besonders das milde Klima, die mediterrane Atmosphäre und die gute Erreichbarkeit. Italienische Gäste hingegen besuchen Eppan vor allem in den kühleren Randsaisonen oder zur Adventszeit. In den heißen Sommermonaten zieht es sie eher in höhere Lagen über 1.000 m Seehöhe.

2. Der Klimawandel in Eppan

Die Auswirkungen des Klimawandels sind auch in Eppan bereits heute deutlich spürbar und werden sich in den kommenden Jahrzehnten weiter verstärken. Die vorliegenden Daten und Projektionen für Südtirol und den Raum Bozen gelten sinngemäß auch für Eppan, das mit einer Seehöhe unter 500 m besonders stark von Hitze und Trockenheit betroffen ist.

Temperaturanstieg und Hitze

Seit 1980 ist die Durchschnittstemperatur in Südtirol um rund 2 °C gestiegen. Für den Raum Bozen – und somit auch für Eppan – zeichnet sich ein besonders starker Temperaturanstieg ab: Bis 2050 könnten die Sommertemperaturen um über 3 °C steigen, bei einem ungebremsten Emissionsszenario (RCP8.5) sogar um mehr als 5 °C bis zum Ende des Jahrhunderts. Ein deutliches Zeichen dafür sind auch die sogenannten Tropennächte (Nächte mit Temperaturen über 20 °C), die in tiefen Lagen wie Eppan seit 1980 bereits um durchschnittlich vier Nächte pro Jahr zugenommen haben – ein Trend, der sich künftig deutlich beschleunigen dürfte. Bis 2100 könnten es unter RCP4.5 über 20 Tropennächte pro Jahr und unter RCP8.5 über 40 Tropennächte pro Jahr werden.

Abbildung 4: Zukunftsszenarien der Tropennächte in Südtirol bis zum Jahr 2100. Die Grafik zeigt zwei Entwicklungspfade auf Basis unterschiedlicher Klimaszenarien: RCP 4.5 (moderates Emissionsszenario) und RCP 8.5 (hohes Emissionsszenario). (Quelle: Eurac Research)

Niederschlag, Trockenheit und Starkregen

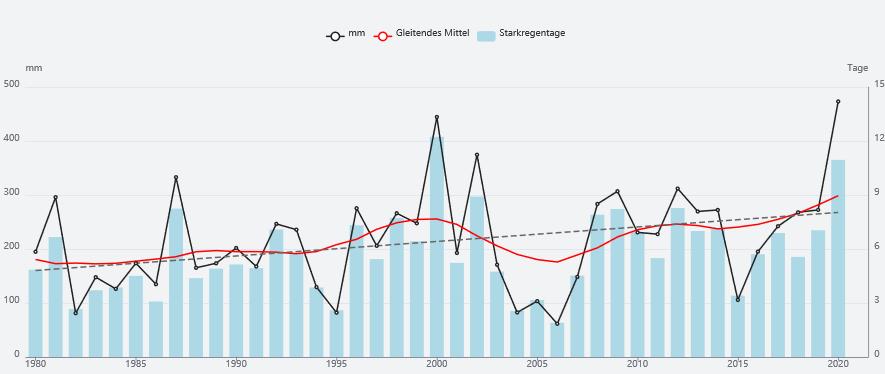

Die jährliche Niederschlagsmenge wird sich laut Modellen nur geringfügig verändern, jedoch wird sich die saisonale Verteilung deutlich verschieben. Trockenphasen, insbesondere in den Sommermonaten, nehmen zu. Gleichzeitig steigt die Häufigkeit und Intensität von Starkregenereignissen, was mit einem erhöhten Risiko für Überschwemmungen, Muren und Hangrutschungen einhergeht – ein Aspekt, der auch die Infrastruktur in Eppan direkt betrifft.

Besonders sensibel sind dabei auch Wege und Zufahrten in die Fraktionen, Wanderwege, Brücken und Weinberglagen mit Erosionsgefahr.

Abbildung 5: Veränderung der Starkregenereignisse in Südtirol im Zeitraum 1980 bis 2020. (Quelle: Eurac)

Wasserverfügbarkeit

Die Rückbildung der Gletscher reduziert die natürliche Wasserregulierung in Südtirol. Flüsse führen im Sommer weniger Wasser, während Herbst und Winter vermehrt höhere Abflüsse zeigen. Für das Etschtal, insbesondere flussabwärts Richtung Trentino, wird ein Rückgang des durchschnittlichen Abflusses prognostiziert. Das Konfliktpotenzial rund um die Nutzung der Wasserressourcen – etwa zwischen Landwirtschaft, Tourismus und Bevölkerung – wird auch in Eppan steigen, zumal die Bewässerung von Weinbergen stark von verlässlicher Wasserverfügbarkeit abhängt.

Wind, Sturm und Naturgefahren

Mit der Zunahme von Stürmen, Gewittern und Starkwinden steigt auch in Eppan die Wahrscheinlichkeit klimabedingter Schäden – etwa durch Windwurf in Wäldern oder Beeinträchtigungen der touristischen Infrastruktur. Bereits heute stammt ein erheblicher Anteil des jährlich geernteten Holzes in Südtirol aus sogenanntem Schadholz, also Bäumen, die aufgrund von Extremwetter gefällt werden müssen – Tendenz steigend. Auch in Eppan wird dies zunehmend zur Herausforderung, insbesondere im Bereich der Forst- und Wegesicherung.

Auswirkungen auf Ökosysteme

Auch Flora und Fauna in und um Eppan verändern sich. Arten wandern in höhere Lagen ab, neue – oft wärmeliebende – Arten kommen hinzu. Die Vegetationsperiode verlängert sich, Blühzeitpunkte verschieben sich nach vorne. Anpassungsfähige Generalisten gewinnen, spezialisierte Arten verlieren an Lebensraum. Zugleich nimmt der Einfluss des Menschen durch Landnutzung und Tourismus weiter zu.

Fazit

Eppan steht als beliebte Tourismusgemeinde inmitten sensibler Kulturlandschaft vor großen Herausforderungen: Der Klimawandel verändert nicht nur die natürlichen Rahmenbedingungen, sondern auch die Anforderungen an Infrastruktur, Wasserwirtschaft und Sicherheit. Der vorliegende Anpassungsplan ist ein erster wichtiger Schritt, um auf diese Entwicklungen frühzeitig und gezielt zu reagieren.

3. Klimawandelbedingte Auswirkungen auf den Tourismus in Eppan

Der Klimawandel beeinflusst nicht nur das Wettergeschehen, sondern verändert auch die grundlegenden Rahmenbedingungen für den Tourismus – sowohl in Südtirol insgesamt als auch ganz konkret in Eppan an der Weinstraße. Als Destination in tiefer Lage mit starkem Fokus auf den Sommertourismus ist Eppan in besonderem Maße von klimatischen Veränderungen betroffen.

Im Rahmen des Projekts Adaptation ST wurden unter der Leitung von Eurac Research sowie in Zusammenarbeit mit IDM und weiteren Fachinstitutionen die aktuellen und zukünftigen Auswirkungen des Klimawandels auf den Tourismussektor analysiert. Die wichtigsten Erkenntnisse – sowohl bereits beobachtbare als auch künftig zu erwartende Entwicklungen –sind im Folgenden zusammengefasst:

Verlängerung der tourismusrelevanten Jahreszeiten

Steigende Temperaturen führen dazu, dass sich die klimatisch angenehmen Reisezeiten ausweiten. Frühling und Herbst gewinnen an Bedeutung, während der Sommer durch Hitzeperioden belastet sein kann. In Eppan ergibt sich dadurch eine potenzielle Verlängerung der Tourismussaison, insbesondere für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Radfahren, Weinund Kulturerlebnisse. Gleichzeitig ist zu beachten, dass sich durch eine veränderte Saisondynamik auch Nachfrageverschiebungen ergeben können, die in Kombination mit extremen Wetterbedingungen langfristig die Attraktivität einzelner Monate oder Angebote mindern.

Höhere Nachfrage durch „Hitzeflucht“

Immer mehr Menschen fliehen im Sommer aus überhitzten Städten und Regionen. Eppan profitiert hier kurzfristig von seiner Nähe zu städtischen Zielmärkten (z. B. Norditalien, Süddeutschland) und seiner attraktiven Landschaft: Die Nachfrage in den Sommermonaten könnte weiter steigen, vor allem bei Gästen auf der Suche nach Natur, Erholung und Aktivurlaub im Freien. Gleichzeitig kann eine anhaltende Hitzebelastungabschreckendwirken – insbesondere, wenn die Infrastruktur nicht entsprechend angepasst ist oder extreme Umweltbedingungen auftreten.

Zunahme von Hitzetagen und Tropennächten

GleichzeitigsteigendieBelastungendurchHitzetage(Tageshöchsttemperaturüber30 °C)und Tropennächte. Prognosen zufolge könnten es bis 2100 unter einem RCP4.5-Szenario in tiefen Lagen über 20 Tropennächte pro Jahr werden. Für Gäste, die sich in Unterkünften ohne Klimatisierung aufhalten oder an sportlichen Aktivitäten teilnehmen, kann dies die Aufenthaltsqualität mindern. Auch für Mitarbeitende in Gastronomie und Beherbergung bringt die zunehmende Hitze neue Herausforderungen mit sich – etwa durch gesundheitliche Belastungen und die Notwendigkeit veränderter Arbeitsbedingungen. Zusätzlich kann es zu einer spürbaren Erhöhung der Betriebskosten kommen – etwa durch Investitionen in Kühlung, Schatteninfrastruktur oder Versicherungen.

Erhöhtes Risiko durch Wetterextreme und Naturgefahren

Starkregen, Gewitter und Stürme treten häufiger und intensiver auf. Diese Ereignisse beeinträchtigen nicht nur das subjektive Wetterempfinden der Gäste, sondern stellen auch ein zunehmendes Risiko für die touristische Infrastruktur dar:

• Wander- und Radwege,

• Zufahrten zu Sehenswürdigkeiten,

• Veranstaltungsorte im Freien können durch Muren, Hangrutschungen oder Windwurf unzugänglich oder beschädigt werden.

Solche Schäden führen nicht nur zu Betriebsausfällen, sondern auch zu höheren

Instandhaltungskosten und potenziellen Imageschäden für die Destination. Die Infrastruktur sowie das Sicherheitsmanagement müssen daher künftig stärker auf klimawandelbedingte Extremereignisse ausgerichtet werden.

Wasserknappheit und Nutzungskonflikte

In heißen Sommern steigt der Wasserbedarf, sowohl in der Landwirtschaft als auch in der Beherbergung (z. B. für Pools, Gartenbewässerung, Sanitärbereiche). Gleichzeitig sinkt in den warmen Monaten der Wasserstand in Bächen und Flüssen. Daraus ergeben sich potenzielle

Nutzungskonflikte – auch im Tourismus, wenn etwa Angebote wie Kneippanlagen, Naturbäder oder Bewässerungssysteme betroffen sind. Gesetzliche Regelungen zur Nutzung von Wasserressourcen könnten sich künftig verschärfen, was direkte Auswirkungen auf die Angebotsgestaltung und Betriebsabläufe haben kann.

Anpassungsdruck auf Betriebe und Angebote

Touristische Anbieter müssen auf die neuen Rahmenbedingungen reagieren:

• Hitzeangepasste Gestaltung von Außenbereichen und Unterkünften (Schatten, Begrünung, Lüftung),

• Anpassung von Öffnungszeiten und Aktivitäten (z. B. frühere Startzeiten für Wanderund Radtouren),

• Sensibilisierung der Gäste im Umgang mit Naturgefahren und extremem Wetter.

Auch die Kommunikation in der Gästeinformation wird komplexer: Gäste erwarten aktuelle Hinweise zu Wetter, Sicherheit und Erreichbarkeit. Zudem erfordern neue gesetzliche Rahmenbedingungen, etwa im Bereich Klimaschutz oder Ressourcenbewirtschaftung, ein hohes Maß an Flexibilität seitens der Betriebe. Diese Veränderungen wirken sich auch langfristig auf die betrieblichen Kostenstrukturen aus.

Weitere indirekte Auswirkungen

Neben den direkten klimabedingten Veränderungen wirken sich auch indirekte Prozesse auf den Tourismus in Eppan aus. Dazu gehören:

• negative Veränderungen von (touristischen) Ressourcen wie Kulturlandschaft oder Biodiversität,

• Abschreckung potenzieller Gäste durch extreme Umweltbedingungen,

• begünstigte Konkurrenzdestinationen mit günstigeren geographischen oder klimatischen Rahmenbedingungen.

Auch sozioökonomische Veränderungen sind zu erwarten, etwa:

• verändertesReiseverhaltendurchKlimabewusstseinodersteigendeMobilitätskosten,

• mögliche Einschränkungen des Wirtschaftswachstums,

• erhöhte politische Instabilität in Herkunftsmärkten, die Auswirkungen auf das Buchungsverhalten haben können.

Fazit

Der Klimawandel bringt für den Tourismus in Eppan sowohl Chancen als auch Risiken: Längere Saisonen und eine steigende Sommernachfrage treffen auf zunehmende Wetterextreme, Hitzebelastung, Nutzungskonflikte und Veränderungen im Wasserhaushalt. Gleichzeitig zeichnen sich indirekte Effekte wie Nachfrageverschiebungen, wachsende Betriebskosten und strukturelle Veränderungen im Reiseverhalten ab.

Ein proaktives Anpassungsmanagement ist notwendig, um die Resilienz der Tourismusregion Eppan zu stärken, die Aufenthaltsqualität zu sichern und nachhaltige Angebote zukunftsfähig zu gestalten. Der vorliegende Klimawandelanpassungsplan schafft hierfür die strategische Grundlage.

3.1. Handlungsfelder der Klimawandelanpassung

Auf Grundlage aktueller Klimaprognosen wurde gemeinsam mit dem Green Team die Ausgangslage für die Destination Eppan analysiert. Zu diesem Zweck fand am 21. Februar 2025 ein Workshop in Zusammenarbeit mit IDM Südtirol statt.

Ziel des Workshops war es, praxisnahe Strategien zu entwickeln, um Eppan gezielt auf die Herausforderungen des Klimawandels vorzubereiten. Nach einer Einführung in die zu erwartenden Auswirkungen auf den Tourismus erarbeitete das Green Team konkrete Maßnahmen in vier zentralen Handlungsfeldern:

1. Wassermanagement

2. Naturgefahren & extreme Wetterereignisse

3. Touristische Infrastrukturen & Produkte

4. Netzwerkbildung & Kommunikation

Die Maßnahmen wurden im Rahmen eines World-Cafés entwickelt. In wechselnden Gruppen diskutierten die Teilnehmenden Herausforderungen und Lösungsansätze für die jeweiligen Themenbereiche.

Zur besseren Einschätzung und Priorisierung wurden alle vorgeschlagenen Maßnahmen zusätzlich nach folgenden Kriterien bewertet:

• Realisierbarkeit

Einschätzung der Umsetzungs-Komplexität:

• Einfach – kann von einem einzelnen Akteur oder Amt umgesetzt werden

• Komplex – erfordert z. B. Richtplananpassungen, interdisziplinäre Abstimmung oder partizipative Prozesse

• Umsetzungshorizont

Abschätzung des zeitlichen Rahmens:

• Kurzfristig (1–2 Jahre)

• Mittelfristig (ca. 5 Jahre)

• Langfristig (mehr als 5 Jahre)

• Kosten

Grobe Einschätzung des finanziellen Aufwands:

• Gering

• Mittel

• Hoch

Wassermanagement

Wasser ist eine zentrale Ressource für die Region Eppan – sowohl für die Landwirtschaft als auch für Einheimische, Gäste und den Tourismus insgesamt. Durch die klimatischen Veränderungen mit längeren Trockenphasen, weniger Schneefall im Winter und intensiveren Hitzeperioden wird die Verfügbarkeit von Wasser zunehmend eingeschränkt. Gleichzeitig steigt der Bedarf in allen Sektoren. Ein nachhaltiger, achtsamer und effizienter Umgang mit Wasser ist daher essenziell, um zukünftige Nutzungskonflikte zu vermeiden und die Lebensqualität in der Destination zu sichern. Ziel dieses Handlungsfelds ist es, Bewusstsein für die Bedeutung der Ressource Wasser zu schaffen, den Zugang zu hochwertigem Trinkwasser zu erleichtern und Wasser als öffentliches Gut stärker sichtbar zu machen.

Maßnahme

1)KommunikationderRefill-Stationen stärken

Die Standorte und NutzungsmöglichkeitenderRefill-Stationensollen verstärktüberWebsite,SocialMediaund Newsletterkommuniziertwerden.

2)Refill-Websitemitzusätzlichen

Informationenergänzen

Fotos der wichtigsten Trinkwasserbrunnen werden auf der Refill-Website bereitgestellt. Fehlende Informationen zu Standorten und Nutzung sollen ergänztwerden.

3)Hauptbrunnenkennzeichnen

DiewichtigstenöffentlichenBrunnenim Gemeindegebiet werden mit gut sichtbaren Plaketten als „Trink-wasser“Brunnengekennzeichnet.

4)LeitungswasserinderGastronomie fördern

Gastronomiebetriebe werden über die Vorteile von Leitungswasser informiert und dafür sensibilisiert, Gästen den Zugang dazu zu erleichtern und idealerweisekostenloszuerhalten.

5)BewusstseinfürWassersparen stärken

Betriebe, Gäste und Einheimische werden durch gezielte SensibilisierungsmaßnahmenzurEinsparungvonWasser motiviert (z. B. durch Infomaterial oder Hinweisschilder).

Realisierbarkeit Umsetzungshorizont Kosten

einfach kurzfristig gering

einfach kurzfristig gering

komplex kurzfristig mittel

komplex kurzfristig gering

einfach kurzfristig gering

1) Kommunikation der Refill-Stationen stärken

Um die Nutzung von kostenlosem Trinkwasser zu fördern und damit einen Beitrag zur Reduzierung von Einwegplastikflaschen zu leisten, sollen die bestehenden Refill-Stationen in der Destination Eppan sichtbarer und besser kommuniziert werden. Ziel ist es, die Aufmerksamkeit für diese nachhaltige Alternative zu erhöhen – sowohl bei Gästen als auch bei Einheimischen. Geplant ist der Einsatz klarer Beschilderung an den Stationen, gezielte Informationen auf Printmaterialien, Webseiten und interaktiven Karten sowie mögliche Kooperationen mit Unterkünften und Gastronomiebetrieben, um die Bekanntheit weiter zu steigern. So wird ein bewusster Umgang mit der Ressource Wasser gefördert –niederschwellig, praxisnah und alltagsrelevant.

2) Refill-Website mit zusätzlichen Informationen ausbauen

Die bestehende digitale Übersicht zu Refill-Stationen in Eppan bietet eine gute Grundlage, um das Angebot breiter sichtbar zu machen. Durch gezielte Ergänzungen – etwa Angaben zur Wasserqualität, aktuellen Verfügbarkeit, saisonalen Besonderheiten oder der genauen Lage – kann die Refill-Website zu einer verlässlichen Informationsquelle ausgebaut werden. Gerade in heißen Sommermonaten sind verlässliche Angaben zu Trinkwasserversorgung wichtig, um Gäste gut zu informieren und Aufenthalte angenehm sowie sicher zu gestalten. Diese Maßnahme ist einfach umsetzbar, hat jedoch einen großen Effekt auf die Wahrnehmung der Destination als verantwortungsvoller Ort.

3) Hauptbrunnen kennzeichnen

Brunnen haben in Südtirol nicht nur eine praktische, sondern auch eine kulturelle Bedeutung. Um die wichtigsten Trinkwasserbrunnen in Eppan gezielt in Szene zu setzen, soll eine einheitliche Kennzeichnung entwickelt werden – sowohl vor Ort als auch digital. Ziel ist es, Gästen die Möglichkeit zu geben, jederzeit Zugang zu qualitativ hochwertigem Trinkwasser zu haben, insbesondere auf vielgenutzten Spazier- und Wanderwegen. Die Maßnahme erfordert eine genaue Prüfung der Wasserqualität und mögliche Abstimmungen mit öffentlichen Ämtern, weshalb sie als komplex eingestuft wird. Sie trägt gleichzeitig zur Sensibilisierung für Wasser als öffentliches Gut bei und kann langfristig auch einen Beitrag zur Kühlung im Siedlungsraum leisten.

4) Leitungswasser in der Gastronomie fördern

Die Förderung von Leitungswasser in der Gastronomie ist ein weiterer Baustein zu einem bewussteren Umgang mit Wasserressourcen. In vielen Ländern ist es selbstverständlich, dass Restaurants kostenlos Leitungswasser servieren – in Südtirol ist dieses Thema jedoch noch sensibel. Ziel dieser Maßnahme ist es, gemeinsam mit Betrieben, Verbänden und Gästen eine neue Normalität zu etablieren. Informationskampagnen, Sensibilisierungsschulungen oder das Auszeichnen besonders engagierter Betriebe könnten geeignete Mittel sein. Diese Maßnahme wirkt gleich doppelt: Sie reduziert den Ressourcenverbrauch und stärkt gleichzeitig das Nachhaltigkeitsprofil der Destination.

Finanzierung: interne Ressourcen, private Investitionen, öffentliche Förderungen (Land, Staat, EU)

Referenzprojekte:

• Wassernutzungsplan Südtirol

• Wassermanagement und Digitalisierung (Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrttechnik IGB)

• Climate Adapt “Water Reuse”

• Projekt Trinkwasser/Refill/Plaketten der Seiseralm

• Achtsam am Berg

Beteiligte Akteure:

• Gemeinde

• HGV

• HDS

• Bauhof

• Trinkwassergenossenschaften

• JUMP

• Mitgliedsbetriebe

• IDM Südtirol

Indikatoren:

• Anzahl der veröffentlichten Beiträge (Website, Social Media, Newsletter) zur RefillStation-Kommunikation

• Anzahl der neu hinzugefügten Fotos und Standortinformationen auf der RefillWebsite

• Anzahl der gekennzeichneten öffentlichen Brunnen mit Plaketten

• Sichtbarkeit und Zustand der Plaketten (regelmäßige Kontrollen)

• Rückmeldungen von Gästen und Einheimischen zur Auffindbarkeit der Brunnen

• Anzahl der Gastronomiebetriebe, die aktiv Leitungswasser anbieten

• Anteil der Betriebe, die Informationsmaterial zu Leitungswasser erhalten haben

• Anzahl der Betriebe, die kostenlose Leitungswasser-Ausgabe bestätigen

• Anzahl der verteilten Infomaterialien und aufgehängten Hinweisschilder

• Anzahl der durchgeführten Sensibilisierungsaktionen (Workshops, Events)

• Anzahl der Mitgliedsbetriebe mit wassersparenden Einrichtungen (z. B. Sparduschköpfe, WC-Spülungen)

3.1.2. Naturgefahren & extreme Wetterereignisse

Extreme Wetterereignisse wie Starkregen, Hagel, Hitzewellen oder Trockenperioden nehmen infolge des Klimawandels zu – ebenso wie das Risiko von Naturgefahren wie Muren, Steinschlägen oder Waldbränden. Auch wenn Eppan derzeit nicht in einer hochalpinen Gefahrenlage liegt, sind punktuelle Gefährdungen durch vermehrte Niederschlagsereignisse, Windwurf oder Trockenheit real und nehmen in ihrer Häufigkeit und Intensität spürbar zu.

Touristische Infrastrukturen wie Wanderwege oder beliebte Aufenthaltsbereiche im Freien sind davon besonders betroffen. Ziel dieses Handlungsfeldes ist es daher, die Resilienz der Destination zu stärken: durch bessere Kommunikation von Risiken, durch Sensibilisierung der wichtigsten Zielgruppen und durch den Ausbau bestehender Kanäle und Netzwerke. Damit sich Gäste, Gastgeber und Einheimische auch in Zukunft sicher in der Natur bewegen können.

Maßnahme

Realisierbarkeit Umsetzungshorizont Kosten

1)KommunikationskanälefürRisikohinweisenutzenundweiterentwickeln BestehendeKanälezurInformationüber Naturgefahren (z. B. Zivilschutz) sowie über den aktuellen Status touristischer Infrastrukturen wie Wanderwege sollen konsequent genutzt und ausgebaut werden. Auch Social-Media-Kanäle werdenaktiveingebunden. komplex mittelfristig mittel

2)Sensibilisierungder Mitgliedsbetriebe Mitgliedsbetriebewerdenüberkorrektes Verhalten bei Extremwettereignissen und in Notsituationen informiert und entsprechend sensibilisiert – etwa im Rahmen von Infomaterial oder Schulungen.

3)SensibilisierungderGäste Gäste sollen durch persönliche Kommunikation – insbesondere durch Gastgeber – sowie über Website und Informationsmaterial auf mögliche Naturgefahren hingewiesen und über richtigesVerhalteninformiertwerden.

einfach kurzfristig gering

einfach kurzfristig gering

4)EinbindungundInformationder lokalenBevölkerung

Einheimische werden gezielt in die Informations- und Sensibilisierungsarbeit eingebunden. Bestehende Kommunikationskanäle des Tourismusvereins und der Gemeinde (z. B. Zivilschutz, Gemeindeblatt, digitale Plattformen)sollengenutztundergänzt werden, um frühzeitig über Risiken, Vorsorgemaßnahmen und Verhaltensregeln bei Extremwetterereignissen zu informieren.

komplex kurzfristig gering

1) Kommunikationskanäle für Risikohinweise nutzen und weiterentwickeln

Im Falle von Naturgefahren oder plötzlichen Wetterumschwüngen zählt schnelle und verlässliche Kommunikation. Eppan möchte bestehende Informationskanäle – wie den Zivilschutz, die Gemeindeplattform oder lokale Apps – aktiv nutzen und technisch wie inhaltlich weiterentwickeln. Auch Social-Media-Kanäle des Tourismusvereins sollen gezielt eingesetzt werden, um aktuell über gesperrte Wanderwege, Unwetterwarnungen oder Schutzmaßnahmen zu informieren. Ziel ist ein stimmiges, rasch abrufbares Informationssystem, das Sicherheit gibt und bei Bedarf sofort reagiert.

2) Sensibilisierung der Mitgliedsbetriebe

Die Gastgeber und Betriebe in der Destination nehmen eine zentrale Rolle bei der Weitergabe sicherheitsrelevanter Informationen ein. In dieser Maßnahme werden Betriebe gezielt geschult und mit Infomaterial ausgestattet – etwa über das richtige Verhalten bei Starkregen, Blitzschlag oder plötzlicher Hitze. Jebesserdie Betriebe vorbereitet sind,desto besser können sie auch ihre Gäste informieren und unterstützen. Der Aufwand ist gering, der Nutzen groß –besonders in Hinblick auf die Sicherheit und Zufriedenheit der Gäste.

3) Sensibilisierung der Gäste

Nicht alle Gäste sind mit den lokalen Gegebenheiten und Risiken vertraut. Deshalb sollen Informationen zu möglichen Naturgefahren einfach zugänglich und verständlich kommuniziert werden – etwa auf der Website, über Printmaterialien oder im direkten Gespräch beim Check-in. Gastgeber werden ermutigt, gezielt auf Hinweise hinzuweisen – sei es bei ungewöhnlichen Wettersituationen oder durch Routinetipps. Ziel ist es, das Risikobewusstsein zu erhöhen, ohne Angst zu schüren.

4) Einbindung und Information der lokalen Bevölkerung

Einheimische sind oft die ersten, die von Naturgefahren betroffen sind oder wichtige Hinweise geben können. Deshalb werden sie aktiv in die Kommunikationsstrategie eingebunden – etwa durch Informationen im Gemeindeblatt, auf digitalen Plattformen oder

durch gezielte Veranstaltungen. Die Zusammenarbeit mit Gemeinde, Zivilschutz und weiteren Akteuren wird gestärkt, um eine gemeinsame Sprache in der Risikokommunikation zu fördern. Das stärkt die Krisenresilienz und das Vertrauen in die lokalen Strukturen.

Finanzierung: interne Ressourcen, private Investitionen, öffentliche Förderungen (Land, Staat, EU)

Referenzprojekte:

• Projekt AdaptNOW

• Projekt X-RISK-CC

• Südtiroler Landesverwaltung – Sicherheit und Zivilschutz

• Nationale Kommunikationskampagne „Ich riskiere nicht“

• Landeswarnzentrum der Provinz Bozen

Beteiligte Akteure:

• Gemeinde

• Mitgliedsbetriebe

• IDM Südtirol

• Zivilschutz

Indikatoren

• Anzahl der aktiven Kommunikationskanäle mit Naturgefahren-Informationen

• Anzahl der veröffentlichten Risikohinweise und Updates

• Anzahl der Interaktionen und Reichweite auf Social Media und digitalen Kanälen

• Anzahl der verteilten Infomaterialien und durchgeführten Schulungen zu Naturgefahren

• Anteil der Mitgliedsbetriebe, die an Schulungen teilgenommen haben

• Anzahl der Informationsmaterialien, die Gästen bereitgestellt wurden

• Anzahl der Kommunikationsmaßnahmen (Gemeindeblatt, digitale Plattformen etc.) zur Naturgefahrenaufklärung

• Anzahl der Einheimischen, die an Informationsveranstaltungen oder Aktionen teilgenommen haben

3.1.3. (Touristische) Infrastrukturen & Produkte

Die touristische Infrastruktur in Eppan – von Spazier- und Wanderwegen über Veranstaltungsorte bis hin zu öffentlichen Aufenthaltsräumen – bildet die Grundlage für das Urlaubserlebnis. Gleichzeitig ist sie besonders anfällig gegenüber klimatischen Veränderungen: zunehmende Hitzetage, längere Trockenperioden oder Unwetterereignisse können Aufenthaltsqualität und Nutzbarkeit beeinträchtigen.

Auch das Besuchsverhalten verändert sich durch den Klimawandel: Gäste meiden immer häufiger die heißen Sommermonate und suchen nach alternativen Reisezeiten. In dieser Entwicklung liegen auch Chancen – etwa durch eine bewusste Stärkung der Nebensaison und durch die Weiterentwicklung klimafitter Angebote.

Das Ziel dieses Handlungsfeldes ist es, die bestehenden Infrastrukturen klimabewusst weiterzuentwickeln und das touristische Angebot langfristig an veränderte Bedingungen und Gästebedürfnisse anzupassen – ganz im Sinne eines nachhaltigen Qualitätstourismus.

Maßnahme

1) Begrünung öffentlicher Räume gemeinsam mit der Gemeinde vorantreiben

Realisierbarkeit Umsetzungshorizont Kosten

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde soll ein Konzept zur Begrünung öffentlicher Plätze, Parkflächen und ausgewählter Wanderwege erarbeitet werden, um Hitzeinseln zu reduzieren unddieAufenthaltsqualitätzuerhöhen. komplex mittelfristig hoch

2) Stärkung der Nebensaison

Die Bewerbung der Randsaison wird intensiviert, um Besucherströme gleichmäßiger über das Jahr zu verteilen und diebesondersheißenSommermonatezu entlasten.

3) Touristische Angebote in der Nebensaison ausbauen und anpassen

Das touristische Angebot in der Randsaisonsollgezieltgestärktwerden –durch die Entwicklung neuer, saisonal passender Produkte sowie durch die AnpassungbestehenderAngeboteandie veränderten klimatischen Bedingungen undGästebedürfnisse.

4)TouristischeProdukteregelmäßig evaluieren

Wochenprogrammpunkte,VeranstaltungenundsonstigeAngebotewerden regelmäßigüberprüft,umihre

komplex mittelfristig mittel

komplex mittelfristig hoch

einfach langfristig gering

Durchführbarkeitunterveränderten klimatischenBedingungen sicherzustellenundggf.anzupassen.

1) Begrünung öffentlicher Räume gemeinsam mit der Gemeinde vorantreiben

In stark versiegelten Bereichen wie Parkplätzen, Plätzen oder urbanen Aufenthaltszonen entstehen zunehmend sogenannte „Hitzeinseln“. Begrünungsmaßnahmen wie Baumpflanzungen, vertikale Gärten oder begrünte Wegsäume entlang beliebter Spazierwege sollen gezielt zur Kühlung beitragen und gleichzeitig die Aufenthaltsqualität für Gäste und Einheimische erhöhen. Gemeinsam mit der Gemeinde sollen vorrangige Flächen identifiziert und schrittweise begrünt werden –angefangen bei besonders frequentierten oder hitzeanfälligen Orten. Diese Maßnahme erfordert gute Koordination, bringt aber langfristig vielfältigen ökologischen und sozialen Nutzen.

2) Stärkung der Nebensaison

Um die Belastung in den heißen Sommermonaten zu reduzieren und die Resilienz der Destination zu stärken, soll die Nebensaison gezielt gefördert werden, um eine ausgewogenere Besucherlenkung über das Jahr hinweg zu erreichen. Dazu braucht es strategische Kommunikationsmaßnahmen, eine klare Positionierung sowie die enge Zusammenarbeit mit den touristischen Leistungsträgern vor Ort. Der Weg dorthin ist langfristig angelegt – mit dem Ziel, saisonale Spitzen zu entschärfen und die Qualität des Gästeerlebnisses nachhaltig zu sichern.

3) Touristische Angebote in der Nebensaison ausbauen und anpassen

Die Saisonzeiten verschieben sich – das bedeutet auch, dass Angebote überprüft und neu gedacht werden müssen. Bestehende Formate werden klimatisch angepasst oder zeitlich neu verortet. Gleichzeitig sollen neue Produkte entwickelt werden, die auf die Bedürfnisse in der Nebensaison abgestimmt sind. Diese Maßnahme greift kurzfristig, verlangt aber eine vorausschauende Planung.

4) Touristische Produkte regelmäßig evaluieren

Die klimatischen Veränderungen stellen Anforderungen an die Umsetzbarkeit und Qualität touristischer Angebote. Ob Wochenprogramm, Outdoor-Veranstaltung oder Wander- und Radangebote: AllebestehendenProduktesollen regelmäßig auf ihreTauglichkeit unter neuen Bedingungen geprüft und gegebenenfalls angepasst werden – z. B. durch geänderte Uhrzeiten, alternative Routen oder wetterresiliente Formate.

Finanzierung: interne Ressourcen, private Investitionen, öffentliche Förderungen (Land, Staat, EU)

Referenzprojekte:

• Alpine Pearls

• Projekt JUSTNATURE

• LAS – Kühle Plätze in Südtirol

• IDM: Frühlingskampagne

• IDM: Initiativen Ausbau des Tourismus in der Frühlings- und Herbstsaison

• IDM: Südtirol als Ganzjahresdestination

• Travelnews CH: Südtirol fokussiert bei Kampagnen auf Nebensaison

Beteiligte Akteure:

• Gemeinde

• HGV

• HDS

• UAB

• VPS

• Bauhof

• Umweltgruppe

• AVS

• Mitgliedsbetriebe

• IDM Südtirol

• Kooperationspartner, Guides

Indikatoren:

• Anzahl der neu begrünten öffentlichen Plätze, Parkflächen und Wanderwege

• Fläche (in m²) der begrünten Flächen

• Wahrnehmung der Aufenthaltsqualität durch Besucher (Umfragen)

• Anzahl der durchgeführten Marketingmaßnahmen zur Bewerbung der Nebensaison

• Anzahl der Buchungen bzw. Gäste in der Nebensaison

• Umsatzanteil der Nebensaison am Gesamtjahr

• Anzahl der neu entwickelten oder angepassten Produkte für die Nebensaison

• Anzahl der Buchungen/Nutzungen dieser saisonalen Angebote

• Gästebewertungen und Zufriedenheit mit den Angeboten

• Anzahl der identifizierten Anpassungen aufgrund von Evaluationen

• Dokumentierte Anpassungen von Programmpunkten und Veranstaltungen

3.1.4. Netzwerkbildung und Kommunikation

Eine wirkungsvolle Klimawandelanpassung gelingt nur dann, wenn sie von einer breiten Basis in der Bevölkerung mitgetragen wird. Deshalb ist die Einbindung der lokalen Gemeinschaft ebenso zentral wie der Dialog mit Gästen und Partnern. Ein starkes Netzwerk – innerhalb der Destination sowie mit Akteuren auf Landes- oder internationaler Ebene – bildet das Fundament für eine langfristige, resiliente Entwicklung.

Gleichzeitig spielt Kommunikation eine entscheidende Rolle: Je besser informiert Einheimische, Betriebe und Gäste sind, desto bewusster und verantwortungsvoller können sie im Sinne der Klimaanpassung handeln. In diesem Handlungsfeld geht es daher sowohl um die Sensibilisierung und Aktivierung der lokalen Bevölkerung als auch um gezielte Gästeansprache und interne Kommunikation mit den touristischen Leistungsträgern.

Maßnahme

1) Workshops und Vorträge zur Bewusstseinsbildungorganisieren

Realisierbarkeit Umsetzungshorizont Kosten

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde sollen Informationsveranstaltungen zu Themen wie Klimawandel, Wassersparen, nachhaltiger Konsum oder Umgang mit Naturgefahren angeboten werden. Ziel ist die Sensibilisierung von Einheimischen, Betrieben und Interessierten. einfach mittelfristig mittel

2)Informationsmaterial für Gäste aufbereiten

Eine kompakte Infomappe bzw. ein digitales PDF wird erstellt, das Gästen praktische Hinweise zu den Themen Wassersparen, Leitungswasser-nutzung, nachhaltiger Konsum, Refill-Stationen, Mülltrennung, Verhalten im Notfall sowieKlimawandelgibt. einfach kurzfristig gering

3) Kommunikation mit Betrieben verstärken

Mitgliedsbetriebe werden regelmäßig über Website, Newsletter und Social Media zu relevanten Aspekten des Klimawandelsinformiertundzuraktiven einfach kurzfristig gering

Mitwirkung bei Anpassungsmaßnahmen motiviert.

4)GästefürKlimathemensensibilisieren

Gäste sollen gezielt durch Gastgeberinnen und Gastgeber sowie über digitale Kanäle wie Website, Newsletter und Social Media für das Thema Klimawandel und nach-haltiges Verhaltensensibilisiertwerden.

einfach kurzfristig gering

1) Workshops und Vorträge zur Bewusstseinsbildung organisieren

In Kooperation mit der Gemeinde sollen regelmäßig öffentlich zugängliche Informationsveranstaltungen stattfinden, um ein breites Bewusstsein für Klimathemen zu schaffen. Thematische Schwerpunkte können z. B.der regionale Wasserhaushalt,das richtige Verhalten bei Naturgefahren, Energiesparen, Müllvermeidung oder nachhaltiger Konsum sein. Diese Veranstaltungen fördern nicht nur Wissen, sondern stärken auch den sozialen Zusammenhalt – und ermöglichen eine aktive Auseinandersetzung mit lokalen Herausforderungen.

2) Informationsmaterial für Gäste aufbereiten

Gäste erhalten künftig gebündelte Informationen zu Klimaanpassung und nachhaltigem Verhalten in Form einerübersichtlichen Infomappe oder eines digitalen PDFs. Darin enthalten sind praxisnahe Hinweise zu Themen wie Leitungswassernutzung, Refill-Stationen, Mülltrennung, Verhalten im Notfall oder klimafreundlicher Konsum im Urlaub. Dieses Material unterstützt die Gäste dabei, sich informiert und respektvoll in der Destination zu bewegen – und gleichzeitig einen Beitrag zum Schutz der Umwelt zu leisten. Die Infomappe wird den Mitgliedsbetrieben bereitgestellt, sodass sie diese problemlos in ihre eigenen Gästemappen integrieren oder bei der Buchungsbestätigung digital mitschicken können.

3) Kommunikation mit Betrieben verstärken

Die touristischen Mitgliedsbetriebe sind wichtige Multiplikatoren in der Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen. Durch gezielte Kommunikation – etwa über Newsletter, Website oder interne Kanäle – sollen sie regelmäßig über relevante Entwicklungen, Angebote und Handlungsmöglichkeiten informiert werden. Ziel ist es, ein stärkeres Bewusstsein für Klimathemen zu schaffen und Betriebe zur aktiven Mitgestaltung zu motivieren – etwa durch eigene Maßnahmen oder durch die Integration entsprechender Inhalte in ihre Gästekommunikation.

4) Gäste für Klimathemen sensibilisieren

Gäste nehmen ihre Urlaubsregion zunehmend bewusst wahr – diese Offenheit kann genutzt werden, um zentrale Nachhaltigkeitsthemen auch im Tourismus stärker zu verankern. Gastgeberinnen und Gastgeber spielen dabei eine zentrale Rolle: Durch persönliche Gespräche, aber auch durch digitale Kanäle wie Website oder Social Media, können sie Gäste für die Auswirkungen des Klimawandels sensibilisieren und auf klimabewusstes Verhalten

aufmerksam machen. Gleichzeitig engagiert sich auch der Tourismusverein aktiv, um Klimathemen sichtbar zu machen und die Sensibilisierung der Gäste zu fördern – sei es durch Informationskampagnen, Veranstaltungen oder digitale Kommunikationsmaßnahmen. So entsteht ein lebendiger Dialog, der über den Urlaub hinaus Wirkung entfalten kann.

Finanzierung: interne Ressourcen, private Investitionen, öffentliche Förderungen (Land, Staat, EU)

Referenzprojekte:

• Achtsam am Berg

• Projekt AdaptNOW

• Klimaplan Südtirol 2040

• Initiative KlimaSchule

• TourisMUT Programm der IDM Südtirol

• Netzwerk für Coworkation im Alpenraum COWORKATION AKOS

• BFN Praxisleitfaden Tourismus und biologische Vielfalt in Zeiten des Klimawandels

Beteiligte Akteure:

• Gemeinde

• HGV

• HDS

• UAB

• VPS

• Jump

• Umweltgruppe

• AVS

• Mitgliedsbetriebe

• IDM Südtirol

Indikatoren:

• Anzahl der organisierten Workshops und Vorträge

• Anzahl der Teilnehmenden aus Einheimischen, Betrieben und Interessierten

• Feedback und Wirkungseinschätzung der Veranstaltungen

• Anzahl der Betriebe, die das Material aktiv verwenden und weitergeben

• Anzahl der Downloads oder Zugriffe auf das digitale Informationsmaterial

• Anzahl der versendeten Newsletter und Social-Media-Posts an Mitgliedsbetriebe

• Anzahl der Betriebe, die Nachhaltigkeitsinformationen in ihre Kommunikation aufnehmen

• Anzahl der kommunizierten Inhalte (Website, Newsletter, Social Media) zu Klimathemen

4. Ausblick

Die Maßnahmen in diesem Bericht dienen als Orientierung für die Anpassung der Destination an den Klimawandel, basierend auf gegenwärtige Prognosen, denn die Folgen des Klimawandels und ihre globalen Auswirkungen entlang der Wirkungskette unterliegen einer starken Volatilität.

In Südtirol setzen sich die Verwaltungen auf Landes-, Bezirks- und Gemeindeebene indes immer intensiver mit dem Klimawandel auseinander und arbeiten Klimaschutz und Anpassungspläne aus.

Einennormativen Rahmen zurKlimawandelanpassung stellen in Südtirol das Landesgesetz für Raum und Landschaft und die darin vorgesehenen Gemeindeentwicklungsprogramme dar. Darin werden die Gemeinden Südtirols verpflichtet, holistische Entwicklungskonzepte auszuarbeiten, explizit auch ein Tourismusentwicklungskonzept (landesweit dient hier das Landestourismusentwicklungskonzept als Basis) und ein Mobilitäts- und Erreichbarkeitskonzept für die Gemeinden. In all diesen Planungsinstrumenten spielt der Klimaschutz und die Klimawandelanpassung eine wesentliche Rolle. Gegenwärtig stehen die Gemeinden Südtirols (auch jene im Destinationsgebiet) in den Startlöchern zur Ausarbeitung der Planungsinstrumente

Das Land Südtirol hat Eurac Research mit der Erstellung einer übergeordneten Anpassungsstrategie beauftragt, die sämtliche Wirtschaftssektoren – darunter Tourismus, Landwirtschaft, Raumplanung und Zivilschutz – berücksichtigt. Die Arbeiten an der Strategie wurden Ende 2024 abgeschlossen. Der daraus entstandene Bericht „Klimarisiken und Anpassung - Wege zu einem klimaresilienten Südtirol“ untersucht Klimaauswirkungen undrisiken in neun Sektoren und bietet Strategien sowie Empfehlungen zur Anpassung. Er basiert auf dem Klimareport 2018, der erstmals die Klimafolgen für Südtirol analysierte, und wird durch die jährlich aktualisierten Klimamonitoring-Indikatoren fortgeführt. Die Anpassungsstrategie Südtirol ist auch für Destinationen wie Eppan eine wertvolle Grundlage für die laufende Weiterentwicklung eigener Pläne darstellen.

Auch die Gemeinde Eppan befasst sich aktiv mit Klimaschutz und Anpassung: Als KlimaGemeinde Silver verfügt Eppan bereits über einen eigenen Klimaschutzplan sowie einen Klimaaktionsplan, auf denen aufgebaut werden kann. Der vorliegende Klimawandelanpassungsplan für den Tourismusbereich versteht sich als praxisorientierte Ergänzung dazu.

Denn klar ist: Die Anpassung an den Klimawandel ist kein abgeschlossener Prozess, sondern eine kontinuierliche Aufgabe. Mit dem nun vorliegenden Maßnahmenplan wurde ein wichtigererster Schrittgesetzt – weiterewerdenfolgen.Gemeinsam,verantwortungsvollund mit Blick auf eine zukunftsfähige Destination Eppan.