“Morire per delle idee, l’idea è affascinante Per poco io morivo senza averla mai avuta...”

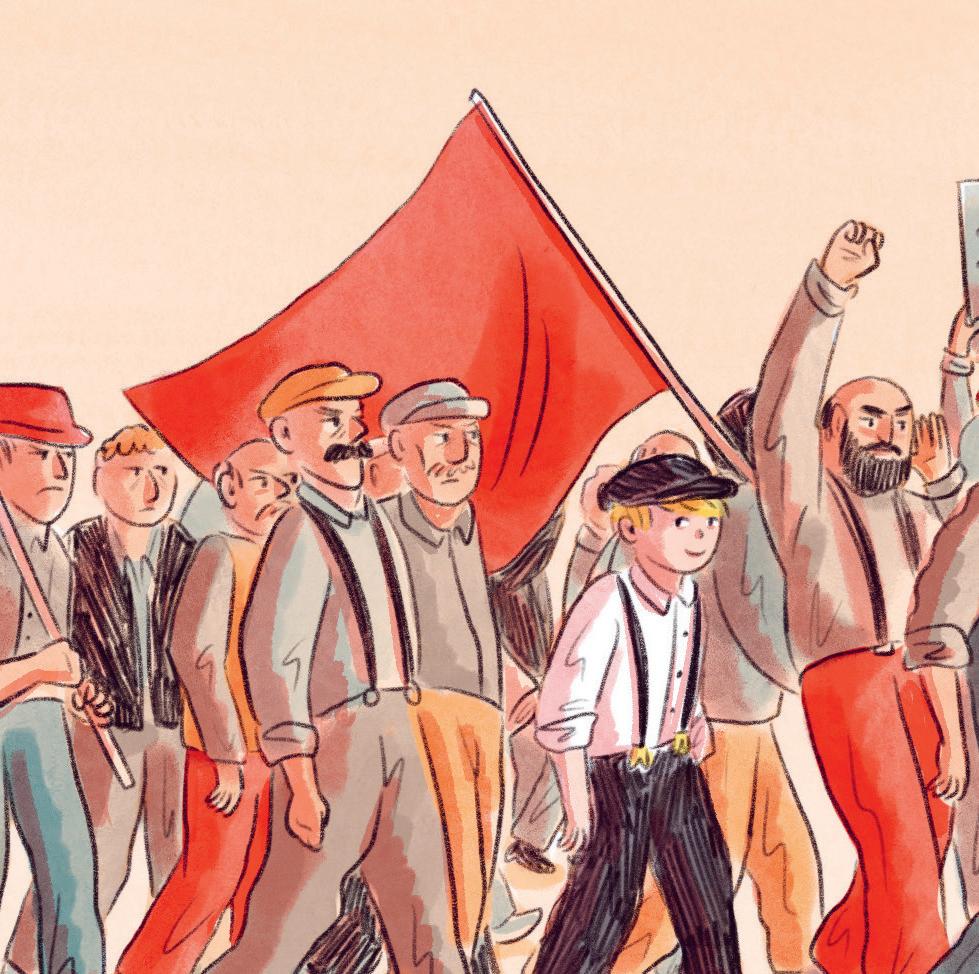

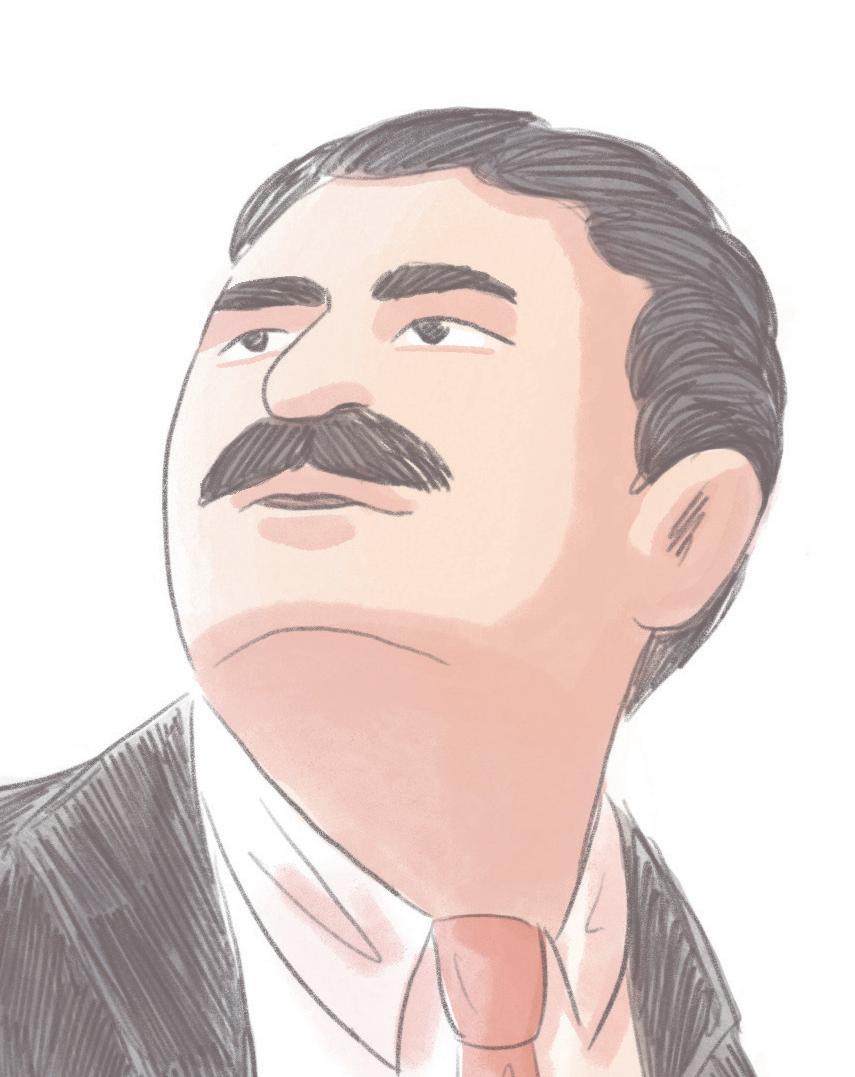

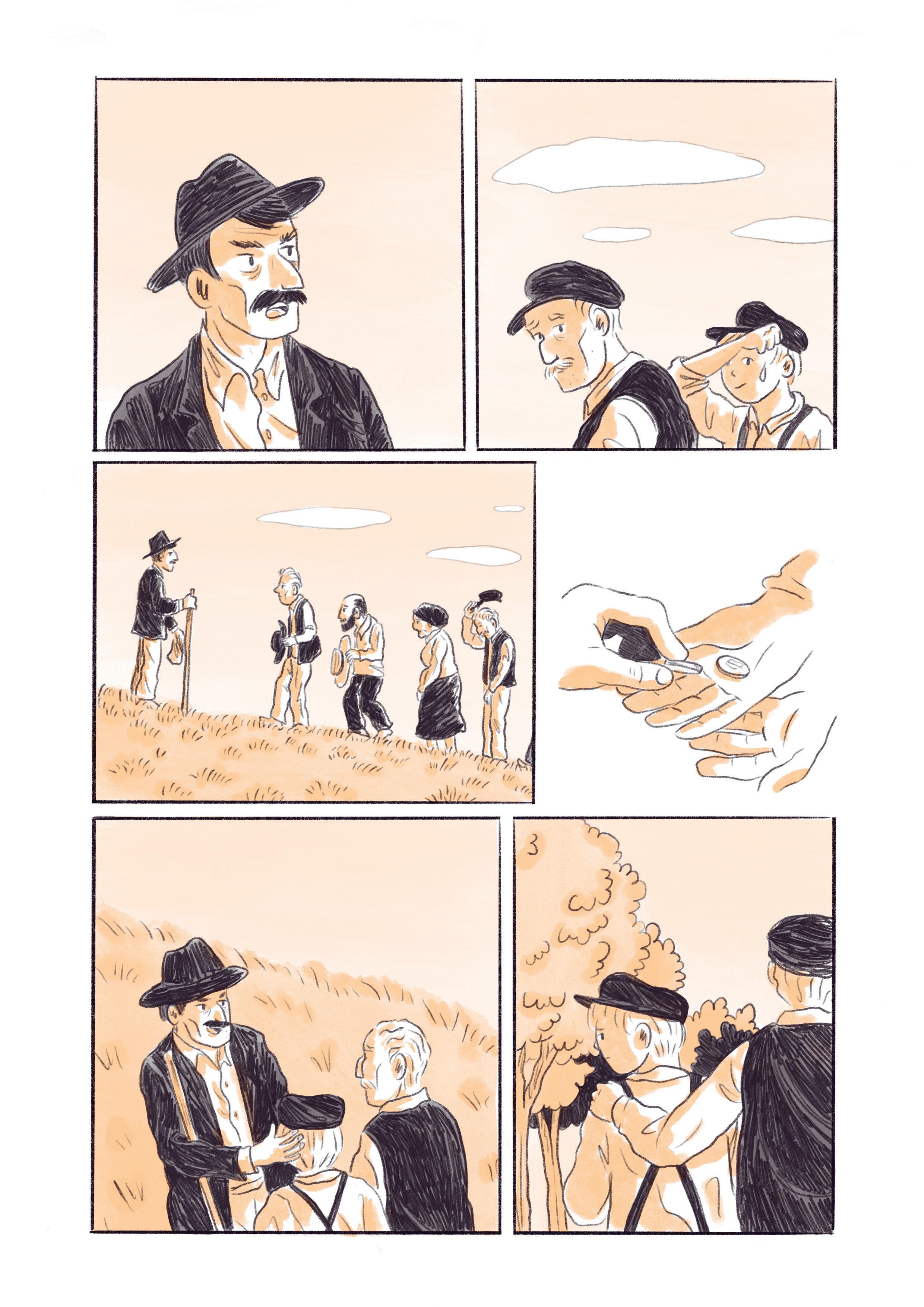

E invece Giuseppe Di Vagno di idee ne aveva molte. E soprattutto molto chiare. Nato nel 1889 da una modesta famiglia di piccoli proprietari terrieri a Conversano, studia presso il liceo ginnasio “Leone XII” frequentando il seminario vescovile. Diplomatosi, si trasferisce a Roma per iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza, dove studia con profitto sotto l’ala protettiva di Enrico Ferri. Aveva le idee chiare Di Vagno, dicevamo. Su tutte una avversione alle ingiustizie, sociali in modo particolare. Esercita la professione di avvocato, scrive frequentemente su Puglia rossa e Avanti utilizzando vari pseudonimi quali Marco Polo della Luna e Basarow, partecipa attivamente alla vita politica pugliese, iscrivendosi al partito socialista. Nel 1914 diventa consigliere provinciale in terra di Bari, risultando il più suffragato insieme a Gaetano Salvemini. Per le sue posizioni pacifiste tra il 1917 e il 1918 viene mandato al confino prima a Firenze e poi in Sardegna.

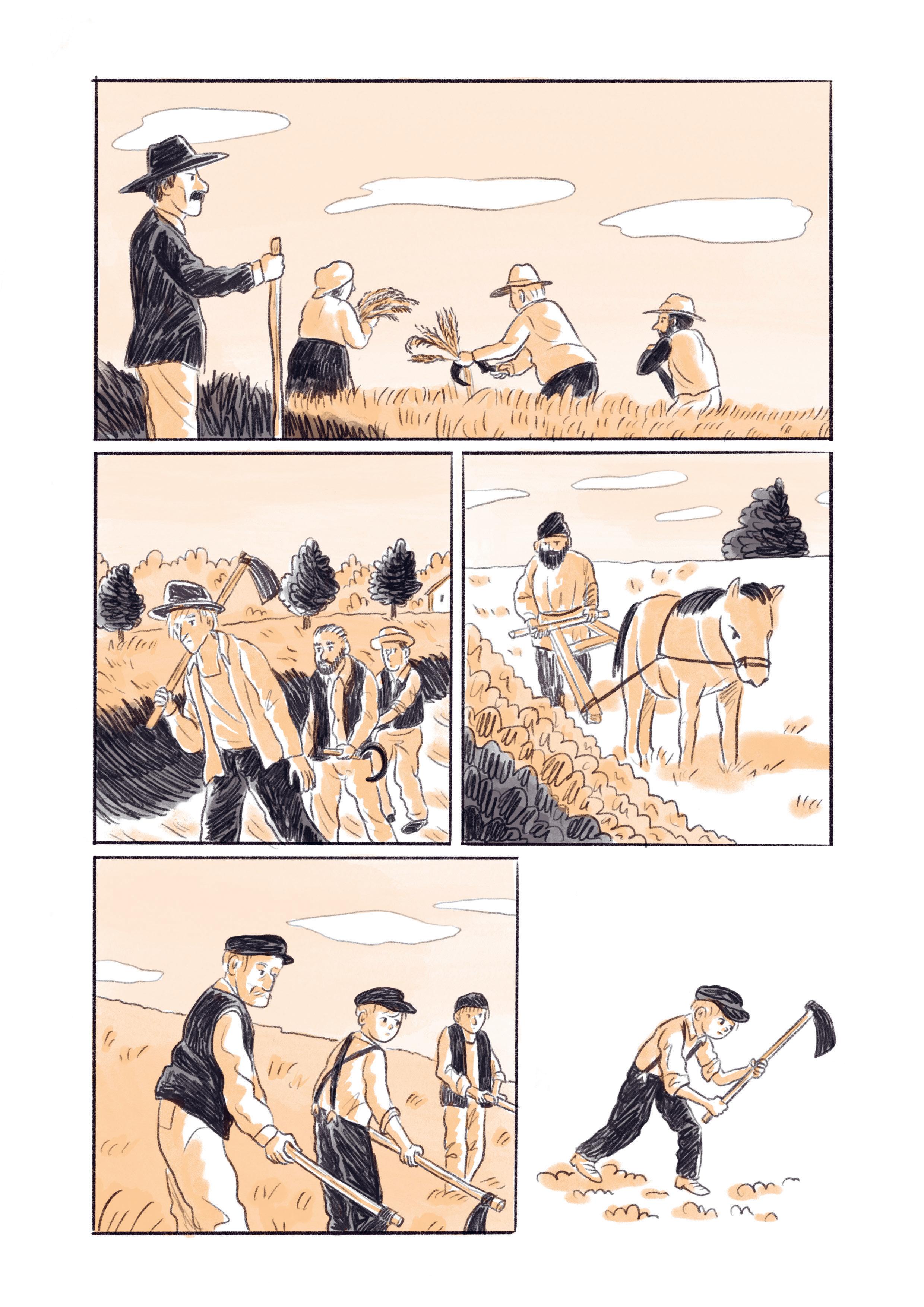

È un uomo scomodo. Nell’aula del consiglio provinciale viene minacciato con una pistola, ma le minacce non lo frenano, anzi. Di Vagno è sempre più attivo e propositivo, il suo obiettivo è ridare dignità a quel mondo contadino del Sud vessato e maltrattato. Attraverso i suoi articoli denuncia Salandra, “il ministro della malavita”. Nel 1920 difende i contadini rivoltosi sopravvissuti all’eccidio di Marzagaglia, raccontato anche da Alessandro Leogrande nel suo Uomini e caporali

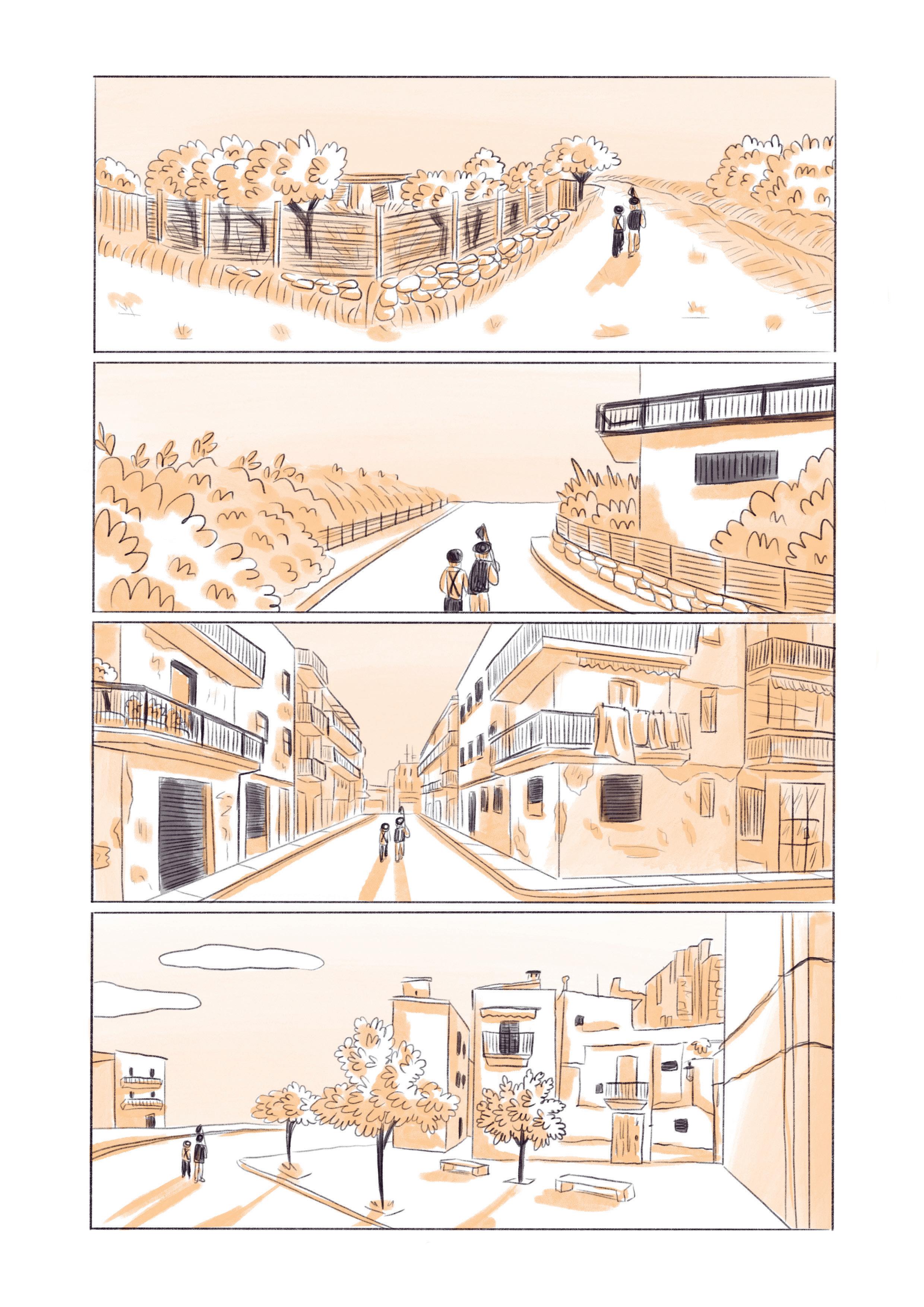

Diventa fraterno amico di Giuseppe Di Vittorio e con lui condivide le lotte politiche e sociali. Ormai è un leader politico riconosciuto. Partecipa alle elezioni al parlamento nel 1921 e gira per comizi elettorali in tutta la Puglia. È a Noci, Alberobello, Barletta.

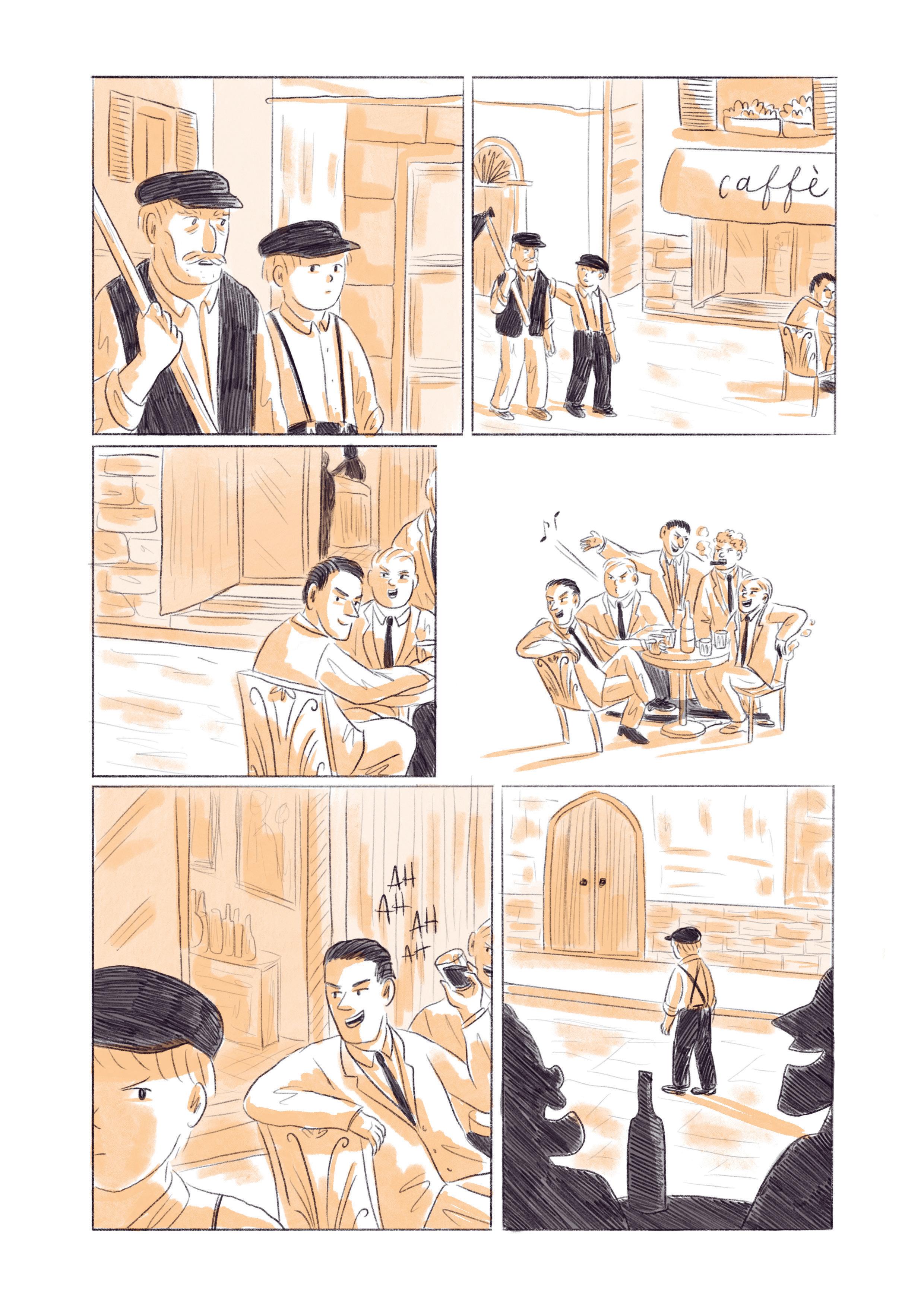

Ovunque, incontra folle acclamanti. E tra tanta gente, qualcuno che la pensa in maniera diversa. Più volte tentano di ammazzarlo. Gliel’ha giurata, il fascismo agrario: il suo destino è segnato. Il 15 maggio del 1921 il “dead man walking” Giuseppe Di Vagno diventa deputato del Parlamento italiano. Il 24 settembre 1921 si trova a

Mola di Bari per l’inaugurazione della bandiera del Partito Socialista della sezione locale. Lo hanno avvertito: non ci andare. Niente da fare. Le parole di Abramo Lincoln sulla difesa della libertà, citate a conclusione del comizio. Al termine, l’agguato favorito dall’oscurità: bombe e spari per creare confusione tra la folla, tre colpi di rivoltella sparati a bruciapelo nella schiena del povero “gigante buono”. Finisce così, a trentadue anni, la vita terrena di Giuseppe Di Vagno, ucciso da un manipolo di diciottenni, la maggior parte di loro di “buona famiglia”. Morire così giovane per idee e valori senza tempo. Uccidere così giovani, senza aver mai capito per quale idea valesse la pena lottare. Ma Di Vagno, è entrato ormai nella Storia. Scrive Giuseppe Di Vittorio, qualche giorno dopo l’orrendo assassinio: «si è voluto uccidere in te il forte lottatore, come per seppellire una Idea, per infrangere una Fede e non si sono accorti, i miserabili, che la soppressione del tuo corpo ha preparato la resurrezione. Tu sei risorto. Eri un uomo ed ora sei un Mito. Tu sei sempre con noi, in noi, e nelle nostre battaglie e nelle nostre vittorie».

Lo piangono i socialisti di tutta Italia. Nel Casentino, in Toscana, un bimbo nato in quei giorni prende il nome Divagno, così tutto attaccato, e in suo onore se lo porterà cucito addosso per tutta la vita. Purtroppo, non sarà la magistratura a rendere giustizia a Di Vagno e ai suoi familiari, la moglie Anna e il piccolo Giuseppe jr. nato qualche mese dopo quel tragico 25 settembre del 1921. Non avrà giustizia, come ovviamente si potrebbe immaginare, una prima volta nel 1922, quando i delitti politici vengono amnistiati per “interesse nazionale”, quello rappresentato dal regime fascista. Ma non la avrà neanche dopo nel 1946, quando sul processo di revisione interviene l’amnistia Togliatti, dettata dalla necessità di creare un clima di riappacificazione nazionale. Sarà allora la Storia a giudicare l’assassinio, definito nelle carte processuali del 1922 un atto derivante da una “esplosione di giovinezza”, come un vero e proprio delitto politico, con tutti i crismi: prima la macchina del fango, poi l’isolamento, infine la condanna a morte. Ma a parte ciò, al di là dei monumenti e delle lapidi, delle ricorrenze e delle commemorazioni, forse il lascito più bello per tutte le giovani generazioni, quei diciottenni che si affacciano alla vita “adulta”, è stato legare il nome del martire a un istituto di cultura che attraverso i propri archivi, la biblioteca di comunità, le attività di promozione culturale diffonde e difende idee di giustizia e di uguaglianza, di fratellanza e di libertà.

Una Memoria che non potrà morire una seconda volta.

Segretario Generale della Fondazione “Giuseppe Di Vagno 1889-1921”, laureato in giurisprudenza, da sempre si occupa di lavoro culturale. È il direttore scientifico del festival di cultura europea Lectorinfabula, ha curato la pubblicazione di Italia è cultura. La cultura si mangia!

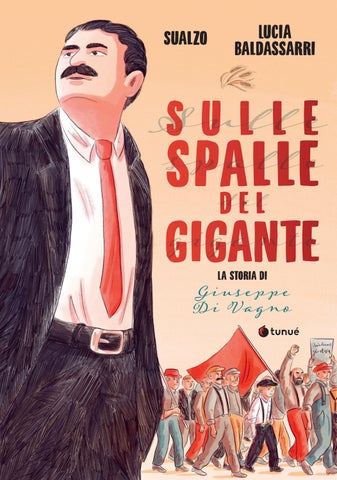

La storia di Giuseppe Di Vagno

Nei primi decenni del Novecento le condizioni di vita e lavoro di contadini e braccianti erano umilianti, oppressive. Tra le voci che si levavano in loro favore, chiara e forte era quella di Giuseppe Di Vagno. Parlava di rendere degna di essere vissuta l’esistenza delle classi sociali più umili e ogni suo discorso accendeva lo spirito di chi ascoltava fra il pubblico. Richieste semplici, ma del tutto invise a gruppi di potere in cui si saldavano gli interessi dei latifondisti e l’arrogante prepotenza fascista. Eletto parlamentare, l’avversione nei confronti suoi e delle idee che propugnava si fece sempre più scorretta, fino a sfociare in un attentato che gli costò la vita, consegnandolo alla Storia come una delle prime vittime istituzionali della violenza squadrista. La sua statura fisica e morale ne fa un vero gigante buono. La sua vita e la sua morte lo rendono un autentico martire.

ISBN 978-88-6790-789-2