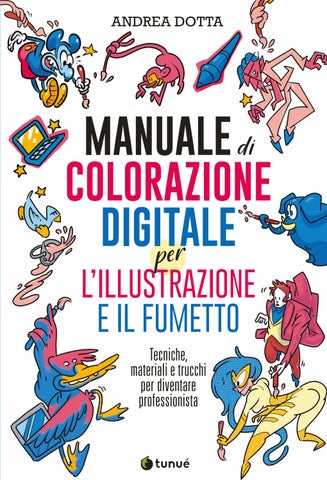

Tecniche, materiali e trucchi per diventare professionista

i

ANDREA DOTTA

Tecniche, materiali e trucchi per diventare professionista

I edizione: novembre 2023

Testi: Andrea Dotta

Illustrazioni di copertina: Andrea Dotta, Grafica di copertina: Sebastiano Barcaroli

Illustrazioni interne: tutte le immagini appartengono ai rispettivi legittimi titolari del copyright (©) e sono qui riprodotte unicamente a scopo di critica e ricerca scientifica Grafica e impaginazione: Stefania Costantini e Martina Petrucci

Editing: Chiara Cardinale e Martina Petrucci

Un ringraziamento a Annalisa Leoni per il consulto tecnico

Copyright © 2023 Dotta/Tunué Diritti di traduzione, riproduzione e adattamento riservati per tutti i Paesi

Via degli Ernici 30 04100 Latina - Italy info@tunue.com www.tunue.com

Stampato in Lituania

Dedico questo libro a voi che lo leggete, perchè siete gli unici che possono trarne un hobby, una passione o un futuro lavorativo.

Potrebbe migliorare un pezzettino della vostra vita e questo mi rende felice e orgoglioso.

Voglio trasmettere a voi la passione che me lo ha fatto scrivere.

Benvenuto in Colorazione Digitale!

Se sei qui probabilmente sei curioso di conoscere più a fondo il colore e il digitale. Vuoi diventare un professionista nei fumetti, illustrazione, animazione o videogiochi.

O magari ti piace disegnare per hobby.

In ogni caso il colore è sempre un argomento molto fumoso, ho letto tonnellate di libri a riguardo, italiani e stranieri, e le informazioni sono sempre confuse o troppo teoriche per l’uso reale che ne facciamo noi artisti.

Libri come questo che hai tra le mani in Italia non esistono!

Quindi ho deciso di crearne uno, prima di tutto per me, per tenere a mente tutte le cose che un professionista del colore deve conoscere, i dettagli a cui io devo fare attenzione ogni giorno.

Quale miglior occasione per te di conoscere tutte le verità sul mondo della colorazione digitale che imparare da chi lo fa di mestiere da quasi dieci anni?

Non sono chiaramente il miglior artista al mondo e c’è chi nel lavoro mi fa sentire un bambino di cinque anni con un pennarello scarico tra le mani, ma io ho qualcosa che sempre mi ha contraddistinto e che ti sarà utile.

Semplifico. Ho bisogno di semplicità per capire le cose a fondo.

Sono un dettaglista e voglio capire i concetti fino alla loro anima più nascosta, ma faccio questo trovando soluzioni che anche i profani possano capire.

Mettere su carta concetti complessi in modo semplice mi viene facile, questo per dire che non avrai problemi ad acquisire una mole enorme di conoscenza in queste 252 pagine.

Ho cercato di esaurire completamente l’argomento in modo che possa essere un manuale da tenere sempre sulla scrivania e consultare ogni volta che ti viene un dubbio.

La nostra memoria è limitata e i libri ci vengono in aiuto per questo. Fanne buon uso! Andrea

Cercherò di non annoiarti subito con troppa teoria, ma in questo capitolo voglio mettere le basi di un pensiero semplice che ricorrerà in tutto il libro: la differenza tra colore e luminosità e come, dopo averle comprese, potrai usarle per qualsiasi tuo scopo.

Vedremo, quindi, come funziona la luce, come il tuo occhio la riceve e come il tuo cervello la elabora per riconoscere il mondo che ti sta intorno.

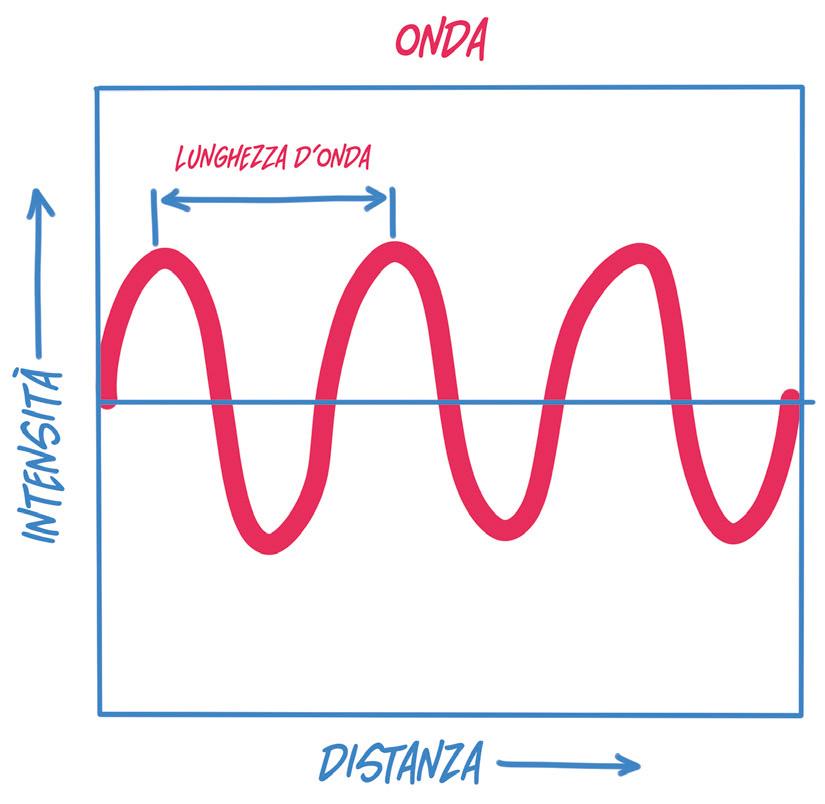

Quando si parla di luce si intende la porzione di onde visibili dall’occhio umano presenti nello spettro elettromagnetico, cioè, considerando la lunghezza d’onda, la parte compresa tra 380 e 760 nanometri. Questa porzione di onde corrisponde alla luce emessa dal sole che arriva attraverso l’atmosfera.

La regione della radiazione elettromagnetica considerata luce può essere scomposta a seconda della sua lunghezza d’onda, cioè la distanza tra due creste.

Le lunghezze d’onda visibili dall’occhio umano corrispondono allo spettro cromatico andando dai 380 nanometri, cioè blu-violetto, fino ai 760 nanometri, cioè rosso.

Quando un oggetto è illuminato assorbe tutta la lunghezza d’onda della luce tranne quella che riflette sotto forma di colore. Per esempio, se un oggetto ti appare arancione, quell’oggetto starà assorbendo tutte le lunghezze d’onda della luce tranne quella dell’arancione, che viene riflessa e arriva ai tuoi occhi.

Un oggetto bianco rifletterà tutta la luce, mentre uno nero ne assorbirà la maggior parte. Senza luce il mondo è incolore.

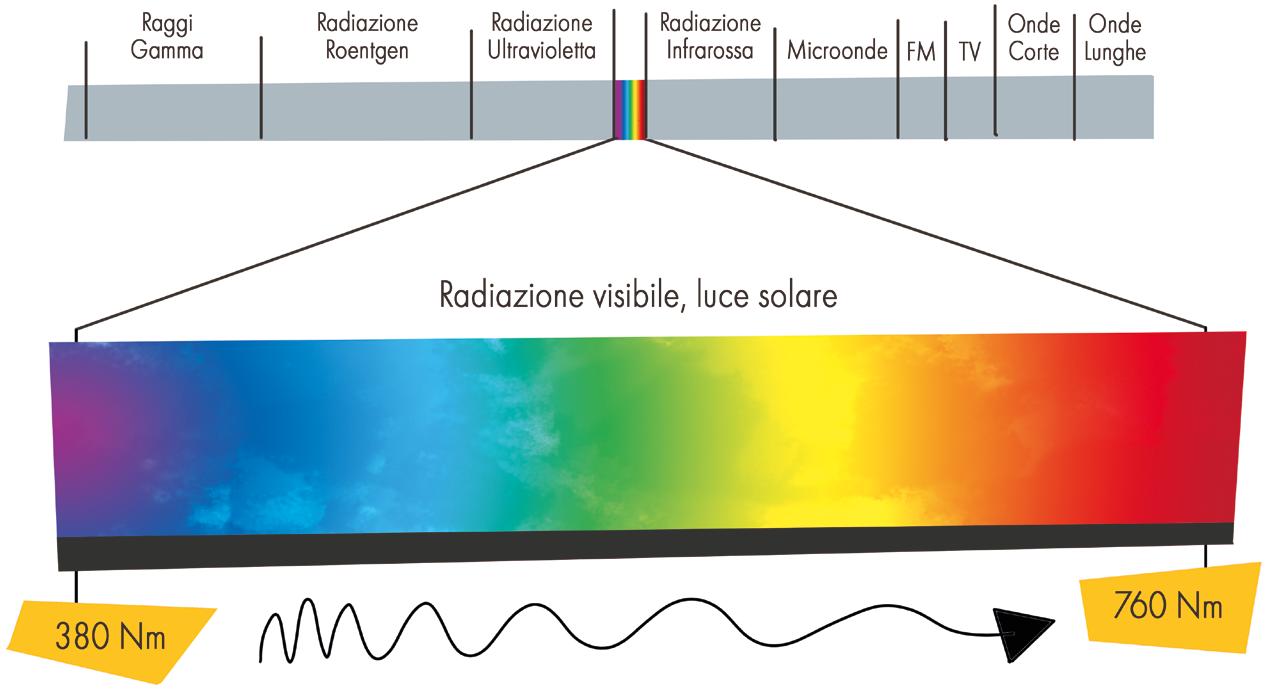

Dopo aver rimbalzato sui vari oggetti, quindi, le lunghezze d’onda risultanti arriveranno agli occhi, venendo raccolte nella parte posteriore della retina, grazie a varie cellule dette fotorecettori.

I fotorecettori sono cellule nervose sensibili alle onde luminose e svolgono un’importante funzione: trasformano la luce che arriva sul

fondo dell’occhio in un’informazione (prima chimica, poi elettrica) da trasmettere al cervello mediante il nervo ottico.

Questi fotorecettori sono di due tipi:

• Bastoncelli: acquisiscono dati sulla quantità di luce che arriva agli occhi, dunque se un oggetto o una determinata fonte di luce è più o meno luminosa.

• Coni : acquisiscono tutte le informazioni riguardanti le lunghezze d’onda.

I coni, a loro volta, sono di tre tipi:

1. Coni blu (C): vengono stimolati dalle lunghezze d’onda corte e sono il 12% del totale dei coni.

2. Coni verde (M): vengono stimolati dalle lunghezze d’onda medie e sono il 55% del totale dei coni.

3. Coni rosso (L): vengono stimolati dalle lunghezze d’onda lunghe e sono il 33% del totale dei coni.

I bastoncelli acquisiscono i dati della luce e li inviano al cervello, dove verranno analizzati. Separatamente fanno i coni che mandano, invece, i dati del colore.

Dati questi presupposti, quindi, si possono iniziare a considerare, in modo separato e parallelo, colore e luminosità.

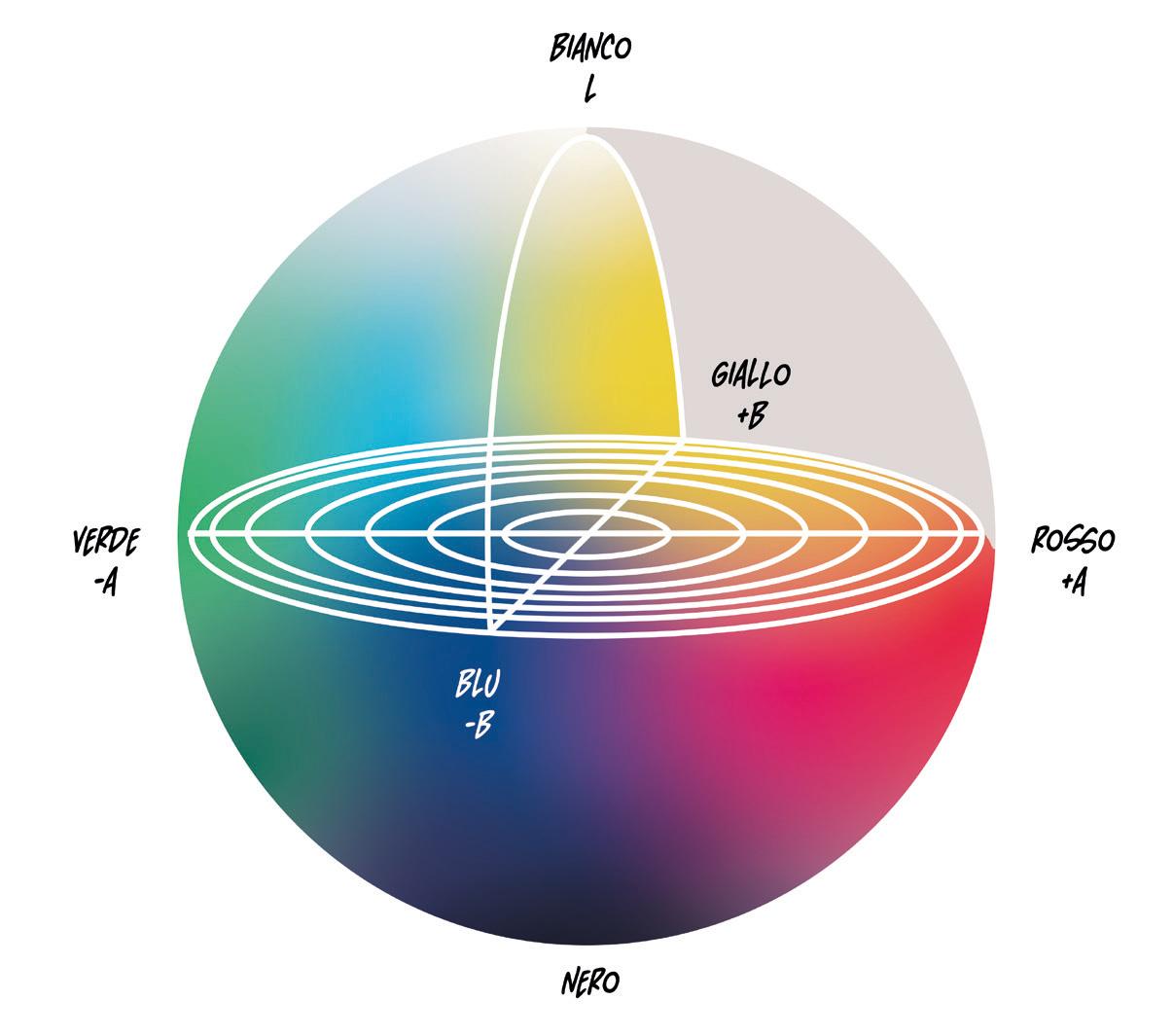

Nel cervello questi dati vengono analizzati in modo binario formando i sei colori primari psicologici.

Il cervello ragiona per opposti, dunque i sei colori primari vengono presi e accoppiati, avendo come risultante:

• Bianco e nero: se c’è bianco non c’è nero, se c’è luce non c’è buio.

• Verde e rosso: se in un colore c’è verde non potrà mai esserci rosso, quindi non può esistere verde che tenda al rosso.

• Blu e giallo: se in un colore c’è blu non potrà mai esserci giallo, quindi non può esistere blu che tenda al giallo.

Bianco e nero, quindi, vengono creati dalla stimolazione dei bastoncelli.

Rosso, verde e blu vengono creati quando i coni di riferimento sono stimolati.

A questo punto sorge una domanda: da dove spunta il giallo? Il giallo si crea quando sia i coni rossi che quelli verdi vengono stimolati. È il colore più luminoso di tutti, poiché stimola la maggior parte di coni (33% di coni rossi + 55% di coni verdi) dell’occhio. Considerando che, quando un cono viene stimolato acquisiamo luce, più coni vengono stimolati più luminoso sembrerà un colore.

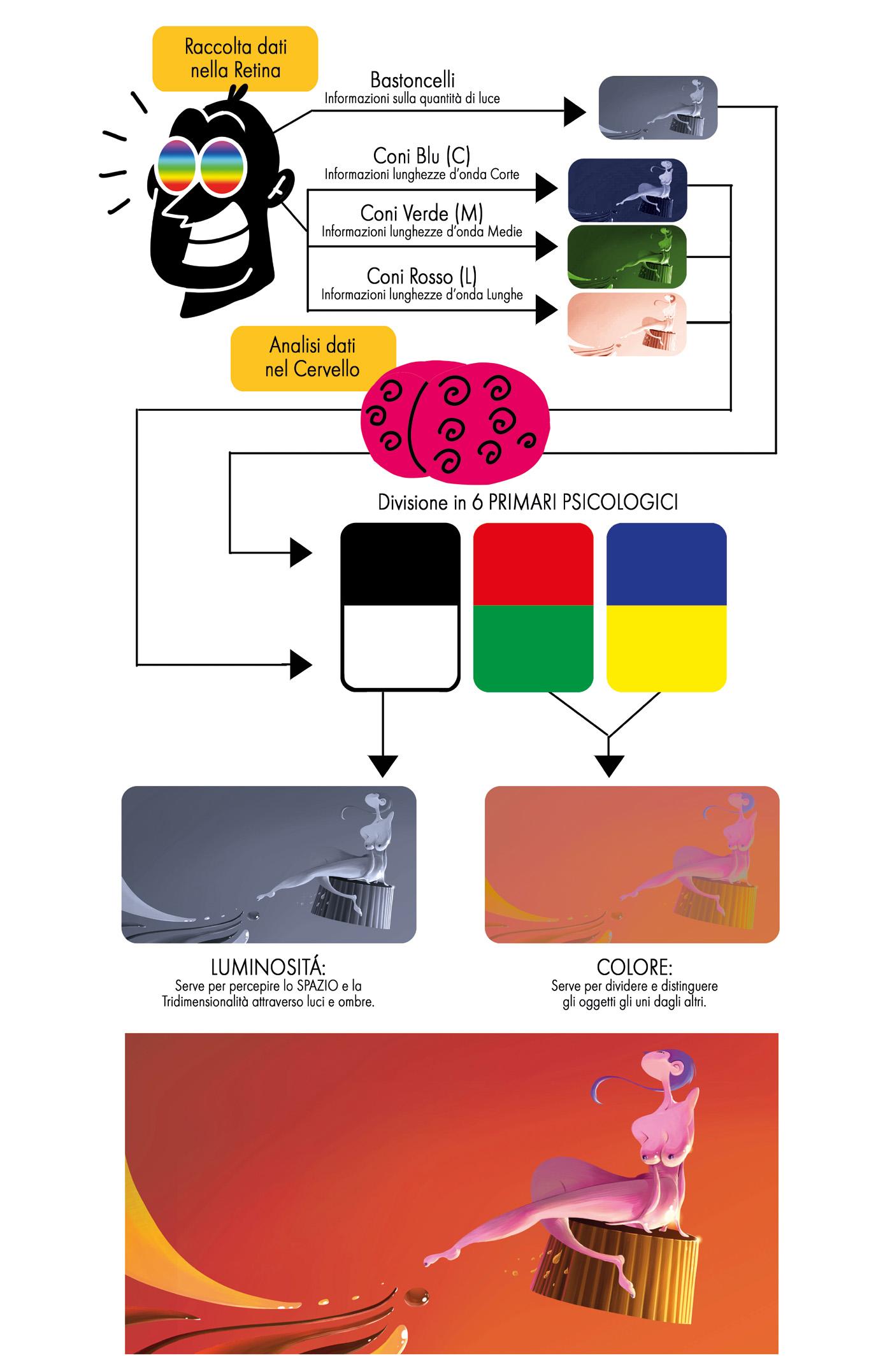

A questo punto, dopo aver capito come il tuo cervello analizza i dati creando la luminosità (bianco-nero) e il colore (verde-rosso/giallo-blu), bisogna esplicitare a cosa servono questi due fattori e perché sono importanti per il nostro discorso.

• Luminosità : cioè il valore di chiaroscuro che serve al nostro cervello per capire il “dove ”. Serve anche a determinare lo spazio intorno a noi, a vedere la profondità e a capire la distanza a cui ogni oggetto è collocato. È vitale per la maggior parte degli esseri viventi, tra cui l’uomo. In arte esiste una pittura che assorbe quasi il 100% della luce: il Vantablack. Se un oggetto viene dipinto con questa pittura non sarà distinguibile nelle tre dimensioni e apparirà solamente come una sagoma nera, questo perché senza percezione della luminosità non si percepisce lo spazio.

• Colore : si occupa del “cosa ”. Serve per distinguere un oggetto dall’altro. Si tratta di una separazione immaginaria che comunica i bordi di un oggetto, dunque dove questo finisce e ne inizia un altro. Tale separazione aiuta, spesso, a identificare lo spazio di interesse: si veda il marketing, dove il colore è utilizzato per differenziare un prodotto da un altro.

Dove voglio arrivare? Al fatto che, quando creiamo un’immagine, inganniamo l’occhio di chi guarda facendogli credere che sia uno spazio reale e tridimensionale.

Tuttavia ora sappiamo che, per creare quell’effetto di profondità spaziale, bisogna usare la luminosità, cioè lavorare sui contrasti di luci e ombre. Se invece si vuole separare un oggetto da un altro, si deve usare il colore, cioè le tinte piatte dell’immagine.

A questo manca, però, un concetto da aggiungere e un paio di strumenti per gestirlo al meglio.

Se vediamo solo la luminosità non percepiamo i colori mentre, quando vediamo i colori, ne percepiamo anche la luminosità. Nel senso che ogni colore corrisponde a una determinata quantità di luce che arriva al nostro occhio, di conseguenza anche solo utilizzando dei colori piatti, ovvero senza l’utilizzo di ombre, già si può (e si deve) creare profondità.

Come orientarsi su quanto un colore sia scuro? Usando la scala per luminosità.

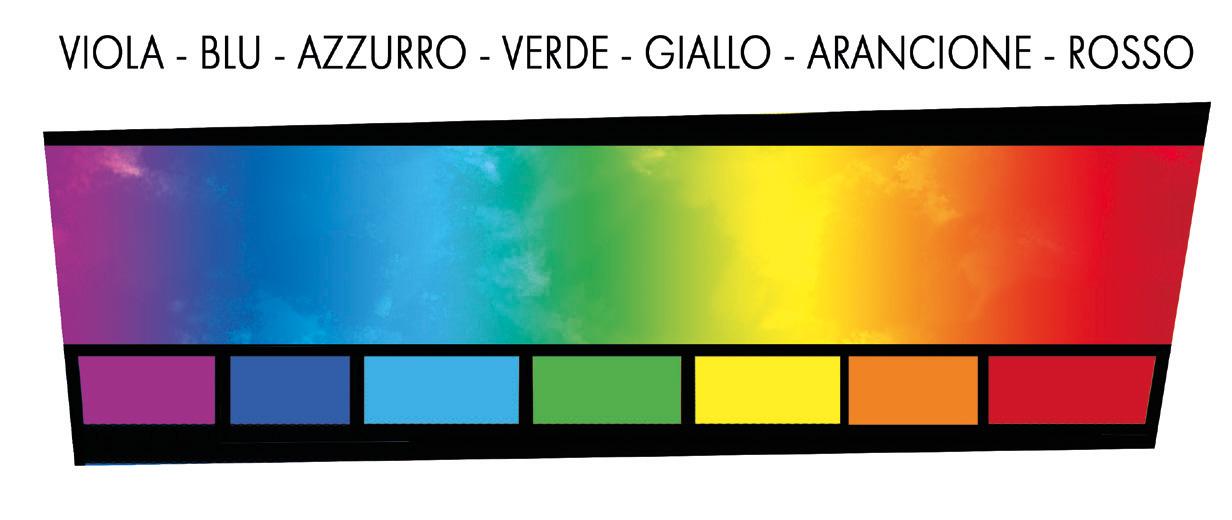

• Scala spettrale: è la scala di colori classica, si basa sulle lunghezze d’onda, dalle più corte del blu alle più lunghe del rosso. Il magenta non esiste nello spettro cromatico, viene creato con la sovrapposizione di luce rossa e luce blu, così facendo questa scala può diventare circolare.

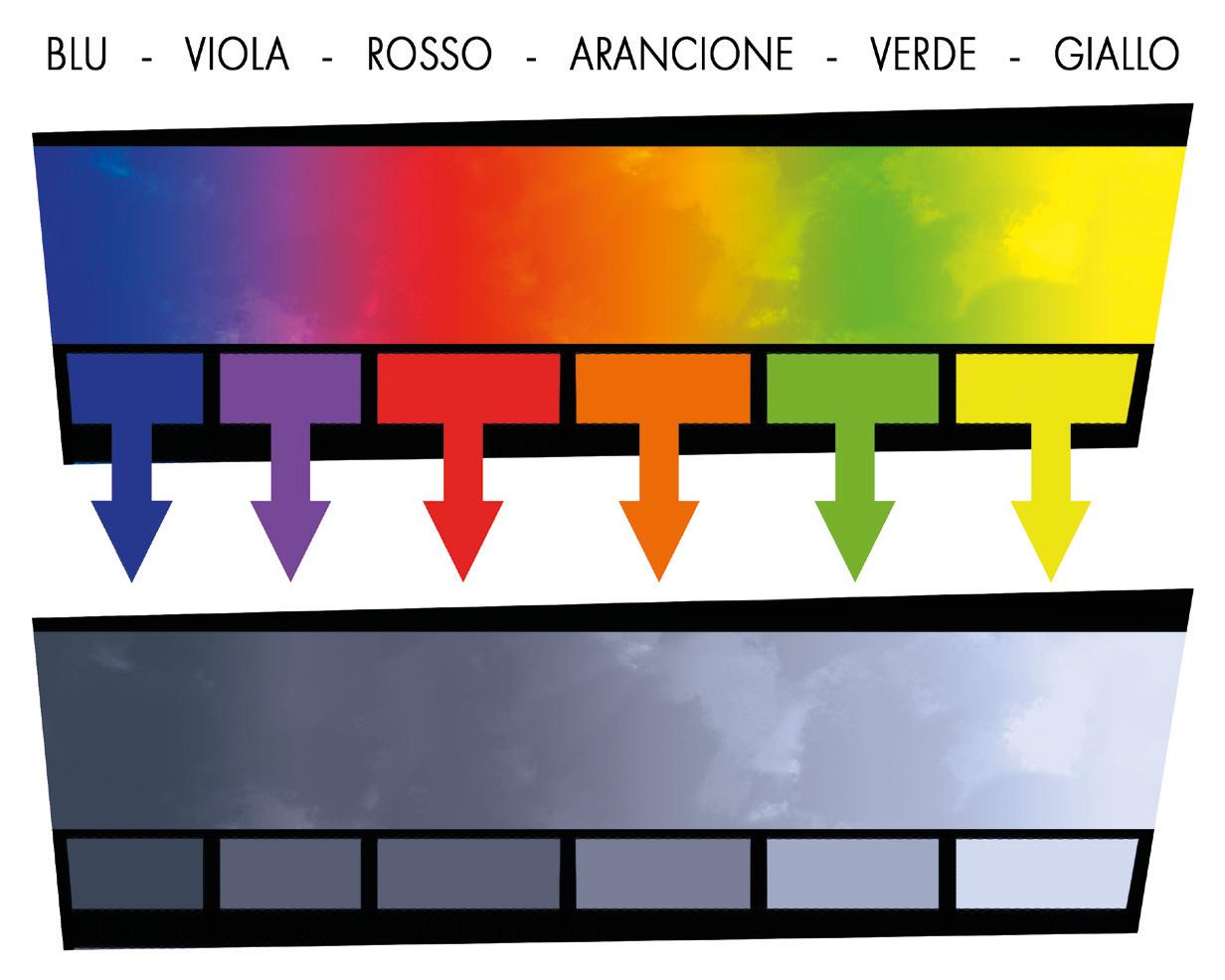

• Scala per luminosità: si basa sulla quantità di luce riflessa da un determinato colore, cioè un valore di chiaro/scuro.

Avendo molti più coni sensibili al verde (55%) per noi è uno dei colori più luminosi mentre, a scendere, coni rosso (33%) e coni blu (12%) sono presenti in minor quantità e, quindi, li percepiamo come colori più scuri.

Il giallo, come già accennato, è creato stimolando contemporaneamente i coni verde e i coni rosso, quindi è il colore più luminoso di tutti, quello che più si avvicina al bianco.

La scala per luminosità è così composta:

Sapendo questo, è facile intuire che, quando ti trovi a scegliere un colore scuro di un elemento di quinta (cioè un elemento molto vicino a noi che serve per inquadrare meglio la scena) o a realizzare una parte in ombra, bisognerà che ti impegni di più se utilizzi un giallo, mentre un blu sembrerà da subito una zona in ombra. Al contrario, se devi creare una zona luminosa, dovrai schiarire di molto un blu o un rosso.

Per capire il colore nella sua interezza devi dividerlo nelle sue tre qualità principali: tinta, luminosità e saturazione.

1. Tinta: è la caratteristica che differenzia un colore da un altro secondo la scala delle lunghezze d’onda.

2. Luminosità: è la luce riflessa da un determinato colore, cioè un valore di chiaro/scuro.

3. Saturazione: si riferisce alla quantità di tinta percepita, ovvero l’intensità di un determinato colore. Un colore si definisce saturo quando ha raggiunto la sua pienezza e intensità massima.

Abbiamo parlato a fondo di colore e luminosità e del loro scopo, ma soffermiamoci ancora un attimo sul colore per chiarire un grande dubbio e aprire una parentesi, che spesso attanaglia chi si cimenta nella pratica.

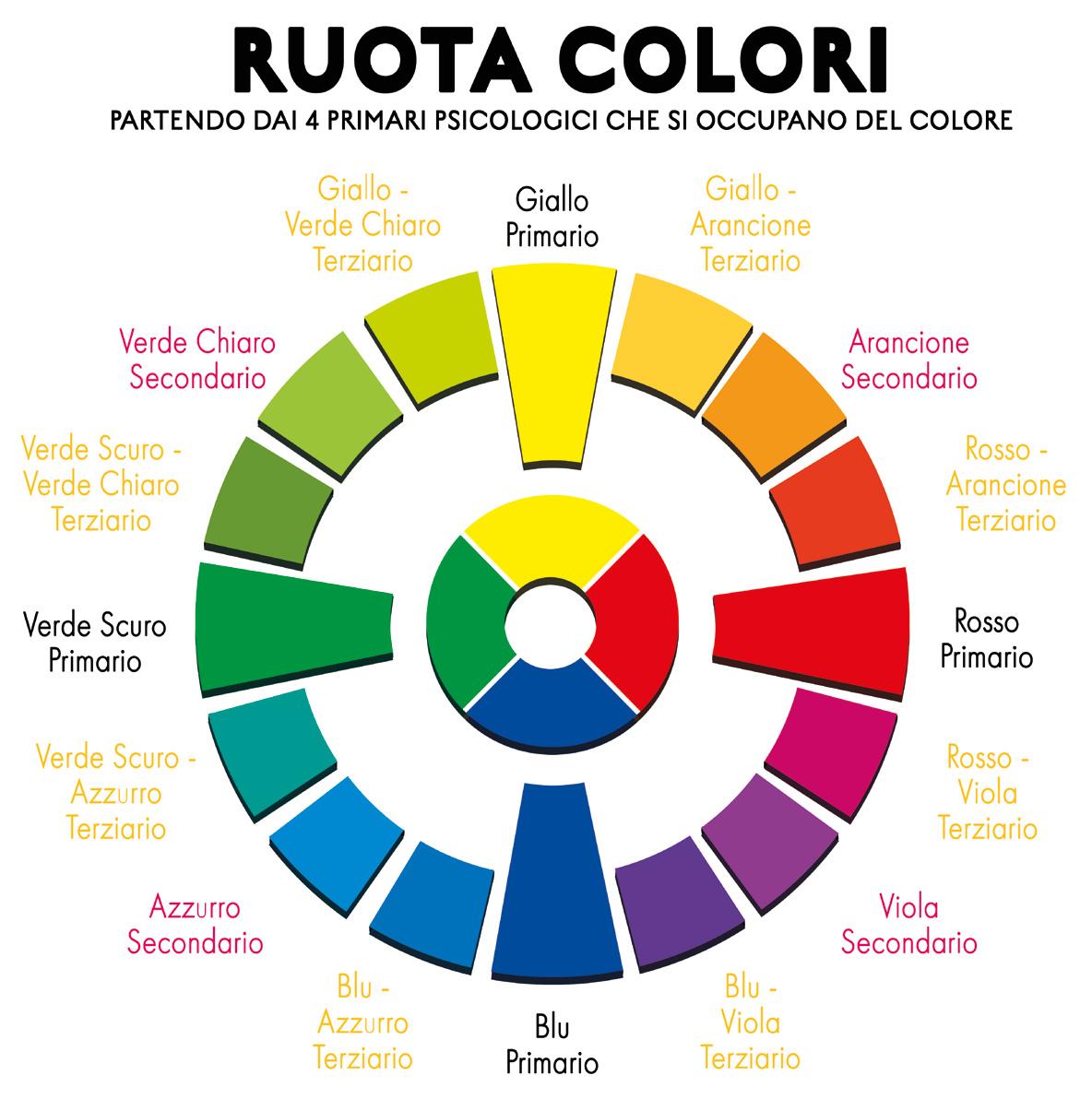

Per dividere il colore nelle varie tonalità, e creare la nostra ruota di riferimento, quali colori primari dobbiamo considerare?

Sembra una domanda scontata ma non lo è per niente, dipende da molte cose:

• Stiamo lavorando in tradizionale o in digitale?

• Che tecnica di colorazione stiamo utilizzando?

• Qual è il supporto di destinazione della nostra illustrazione, video o tavola di fumetto?

Iniziamo dal principio, elencando le varie possibilità, per poi dare una risposta universale al problema concreto.

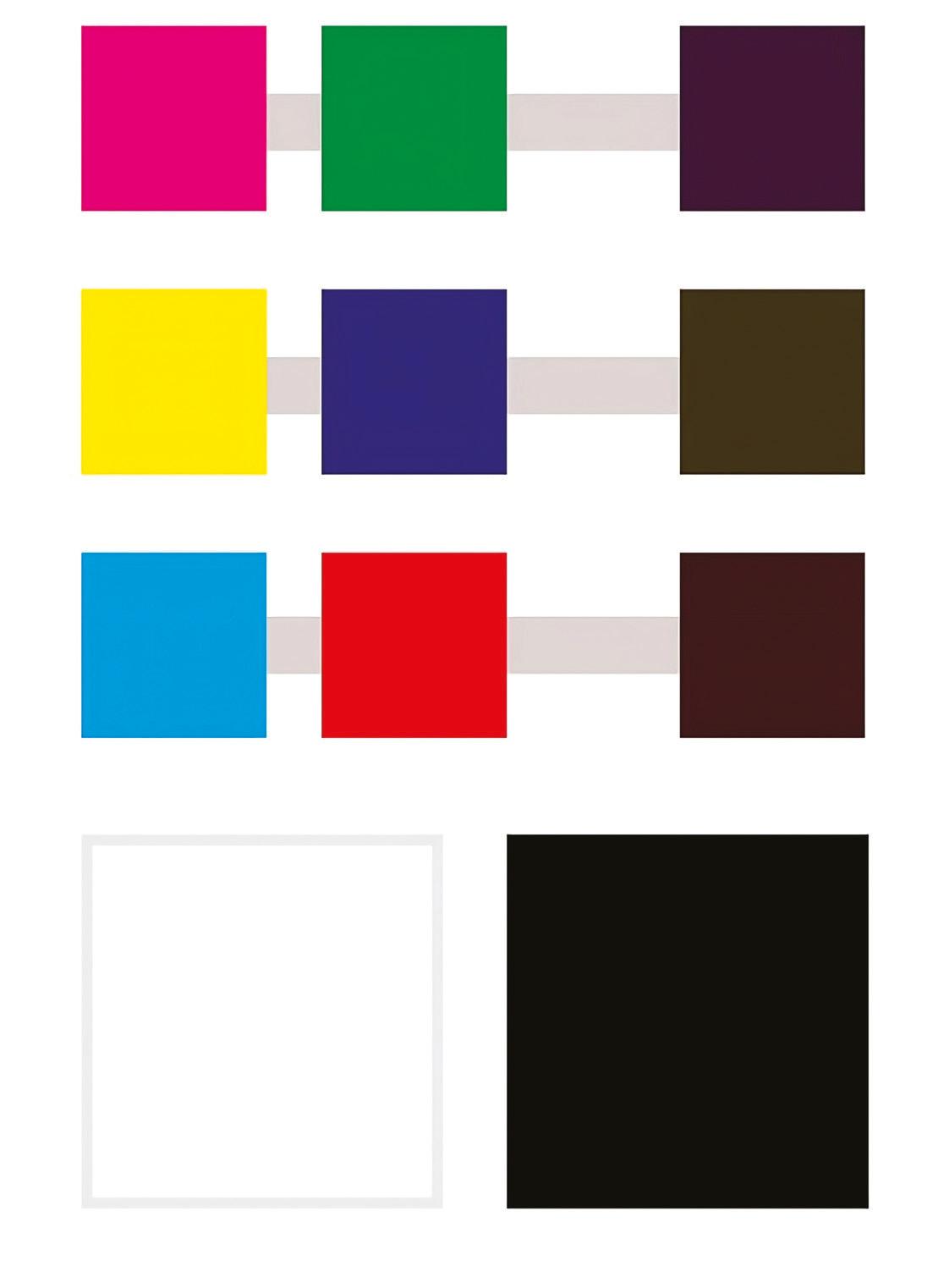

Nella pittura tradizionale si usano colori primari sottrattivi. Sono colori che non si possono ricavare dall’unione di nessun altro colore: il rosso (magenta), il blu (ciano) e il giallo. Si chiamano colori primari sottrattivi perché, più colore viene aggiunto, più luce viene assorbita dalla materia, riflettendo meno lunghezze d’onda e, quindi, scurendosi fin quasi al nero.

Mescolando i colori primari si ottengono i colori secondari:

• giallo + rosso= arancione

• giallo + blu= verde

• rosso + blu= viola

• blu + rosso + rosso= rosso violaceo

• blu + giallo + giallo= verde giallognolo

• rosso + blu + blu= viola bluastro

• rosso + giallo + giallo= giallo aranciato

• giallo + blu + blu= blu verdastro

• giallo + rosso + rosso= rosso aranciato

Unendo, invece, ogni primario con il secondario opposto si possono ottenere tre versioni di nero diverso, senza utilizzare la pittura nera vera e propria.

Insieme al bianco e al nero, i colori primari rappresentano la tavolozza essenziale di un pittore.

Questa è la teoria, ma nella realtà la pittura tradizionale è più complicata, per via dell’imprecisione dei pigmenti.

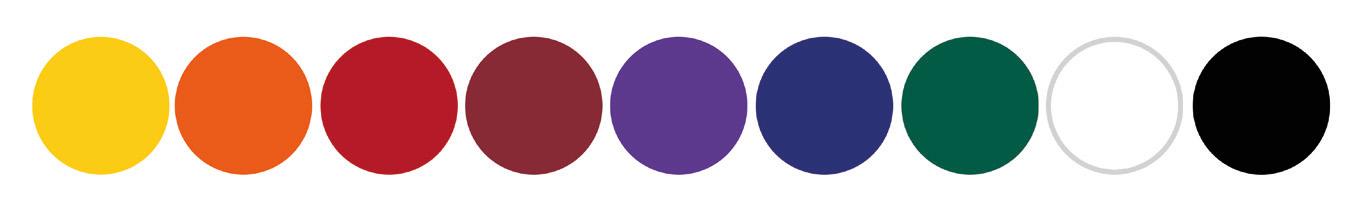

Non avendo dei pigmenti perfettamente primari a livello chimico, quando si allestisce una tavolozza per la miscela di tutti i colori si può usare, come dice Betty Edward in L’artedelcolore, una composizione fatta da giallo, due rossi, un blu e i relativi secondari, più ovviamente bianco e nero:

• Giallo di cadmio (primario)

• Arancione di cadmio

• Rosso di cadmio (in coppia con l’altro rosso per l’assenza di un vero primario)

• Cremisi d’alizarina (come sopra)

• Violetto cobalto

• Blu oltremare (primario)

• Verde permanente

• Bianco

• Nero

Nella stampa contemporanea i colori primari sono sempre quelli sottrattivi di cui si è visto nella pittura tradizionale, sintetizzati nel sistema CMYK, cioè:

C= ciano

M= magenta

Y= giallo (yellow)

K= nero (key, termine tecnico usato per intendere il nero)

Il nero viene aggiunto, come nella pittura tradizionale, poiché non è riproducibile attraverso l’uso dei primari. L’unico nero riproducibile utilizzando solo ciano, magenta e giallo è il bistro, un nero sbiadito che non contiene K. Quando si vuole creare un vero nero si usa solo il 100% di K (nero piatto), oppure si usa il 100% di K più gli altri colori in percentuali diverse, senza però superare il 300% di inchiostri (nero ricco).

O RGB

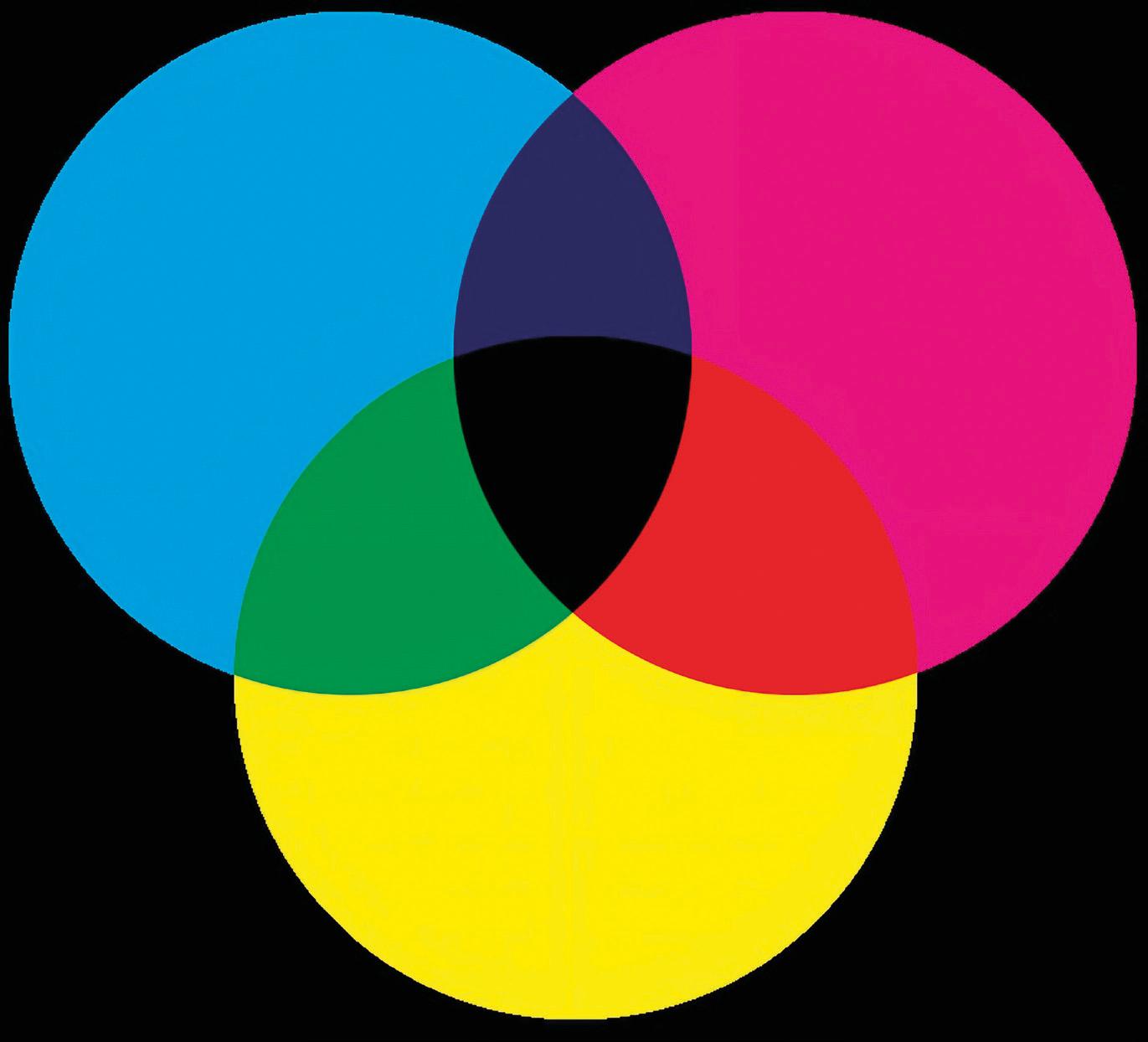

Esistono, poi, i colori primari additivi, cioè lunghezze d’onda della luce che, se sommate, vanno a formare la luce bianca del sole. Questi colori vengono usati nell’acquisizione e nella riproduzione digitale. Sono RGB, ovvero:

R= rosso

G= verde (green)

B= blu

Mescolando i colori primari si ottengono i colori secondari:

• blu + rosso= magenta

• rosso + verde= giallo

• verde + blu= ciano

E i colori terziari:

• blu + rosso + rosso= rosso violaceo

• blu + verde + verde= verde tendente al ciano

• rosso + blu + blu= blu violaceo

• rosso + verde + verde= verde giallastro

• verde + blu + blu= blu tendente al ciano

• verde + rosso + rosso= rosso aranciato

In questo caso ogni colore primario, se sommato al suo secondario opposto, forma il bianco, mentre il nero viene formato dall’assenza di ogni colore. Avviene ciò perché stiamo comunque parlando di luce.

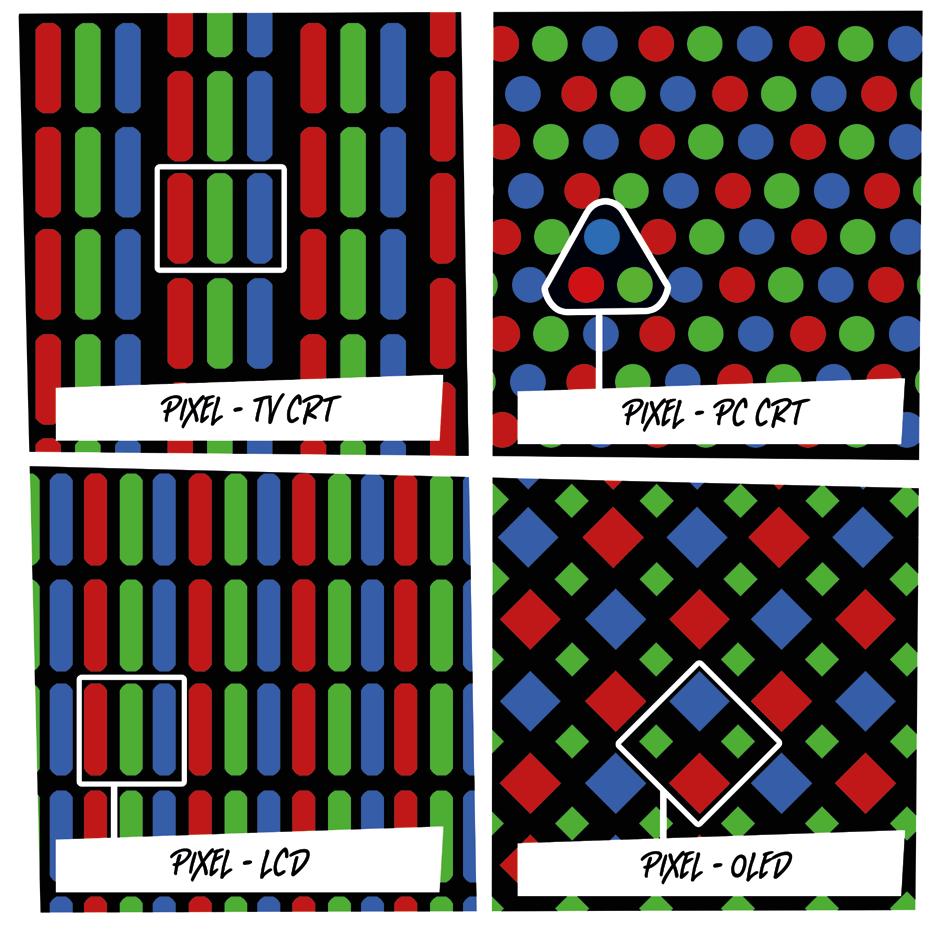

Come esempio pratico della sua applicazione prendiamo i pixel di un apparato elettronico, cioè l’unità minima della superficie di un’immagine digitale: disposti in grande quantità, essendo molto piccoli, ai nostri occhi appaiono come un’unica immagine.

Ogni singolo pixel è formato da tre strisce corrispondenti ai tre primari additivi (sub-pixel) che, a seconda della loro intensità complessiva, creano tutti i colori dello spettro cromatico.

Dopo aver presentato queste tre possibili ruote di colori e i loro conseguenti primari, è corretto dire che nessuna di esse è sbagliata, tuttavia vi sconsiglio di ragionare partendo da qui. Perché? Perché è sbagliata la domanda che ci stiamo ponendo.

Tutti questi primari focalizzano l’attenzione sullo strumento che stiamo usando per lavorare e non su chi dovrà usufruirne, cioè un essere umano.

A questo punto la domanda è: quali sono i migliori colori primari da utilizzare prendendo in considerazione la percezione umana?

Prendendo i primari psicologici come base, o almeno i quattro che si occupano del colore, su qualsiasi mezzo e con qualsiasi strumento il risultato sarà sempre d’impatto per chi guarda.

Anche il sistema CIELAB, ovvero il sistema che cataloga in modo matematico tutti i colori visibili dall’occhio umano, si basa su questi quattro colori primari.

In conclusione è utile tenere in considerazione la destinazione del prodotto, una volta che ci si mette all’opera, così da capire i limiti di una rappresentazione con colori primari additivi e colori primari sottrattivi, ma in fase di progettazione bisogna sempre pensare alla percezione umana. Quindi rosso, verde, blu e giallo è la risposta! re a risposta!

Come creare fumetti. Guida pratica per scrivere e disegnare storie

ISBN 978-88-6790-340-5

Tutti possono fare fumetti. Viaggio alla scoperta dell’arte sequenziale

ISBN 978-88-6790-519-5

Caterina Rocchi (aka Pane e Manga)

Come far finta di essere fumettista professionista e diventarlo davvero

ISBN 978-88-6790-457-0

Realizzi illustrazioni o fumetti? Ti piace disegnare? Sei una persona curiosa di conoscere nozioni preziose su come colorare i tuoi lavori? Questo manuale fa senz’altro al caso tuo. Tro v e ra i Troverai tutte le tecniche moderne della colorazione digitale, partendo dalle basi e adottando un metodo scientifico e comunicativo.

S c o p ri ra i Scoprirai i procedimenti usati da autrici e autori ai vertici delle loro professioni, dall’illustrazione alla concept art fino al fumetto.

I m p a re ra i Imparerai ad applicare questi metodi a tutti i programmi più usati: Photoshop , Procreate e Clip Studio Paint .

ANDREA DOTTA (1989) è un illustratore e colorista che ha lavorato a fumetti e illustrazioni pubblicate in tutto il mondo. Collabora con agenzie internazionali come Disney Egmont, Disney Sanoma, Lego, Warner. Dal 2018 insegna Illustrazione Digitale e Colorazione Digitale presso la Scuola Internazionale di Comics di Genova e di Torino.