Die Schweizer Plattform für Digitales Business

Weitere Themen:

Hybride Post

Software Markt Schweiz

Desinformation

Rückblick KMU Fachforum

Fokus: Software für KMU

Künstliche Intelligenz

Agentic SaaS

Marktübersichten:

SaaS und Open Source Software

Weitere Themen:

Hybride Post

Software Markt Schweiz

Desinformation

Rückblick KMU Fachforum

Fokus: Software für KMU

Künstliche Intelligenz

Agentic SaaS

Marktübersichten:

SaaS und Open Source Software

Cloud-native SaaS verändert die Spielregeln der Unternehmens-IT: Statt komplexer Installationen und teurer Infrastruktur genügt heute ein Browser, um professionelle Business Software zu nutzen. Für Schweizer KMU eröffnet das neue Möglichkeiten in Effizienz, Flexibilität und Sicherheit – bringt aber auch neue Abhängigkeiten und Fragen rund um Datenschutz, Support und digitale Souveränität mit sich.

Cyrill Schmid

Was echte SaaS ausmacht

Cloud-native Business Software ist von Grund auf für den Betrieb in der Cloud konzipiert. Sie läuft direkt im Browser oder via App, ist mehrmandantenfähig und sofort einsatzbereit. Updates, Backups und Wartung erfolgen zentral beim Anbieter – ohne lokale Installationen oder individuellen Pflegeaufwand.

Damit unterscheidet sich echte SaaS deutlich von gehosteten Einzelinstanzen, die zwar aus der Cloud betrieben werden, aber weiterhin Betreuung erfordern.

Transparenz und Flexibilität

Für KMU liegen die Vorteile auf der Hand: Statt hoher Investitionen zahlen sie transparente Abos und skalieren flexibel. Automatische Updates halten alle Nutzerinnen und Nutzer auf dem aktuellen Stand. Der ortsunabhängige Zugriff erleichtert Homeoffice und mobile Arbeit, offene Schnittstellen ermöglichen die Integration mit Banking, E-Commerce und Kollaborationstools.

Auch die Sicherheit überzeugt: Professionell betriebene Rechenzentren mit redundanten Systemen und Zertifizierungen bieten oft mehr Verlässlichkeit als Eigenlösungen.

Risiken und Stolpersteine

SaaS bedeutet Abhängigkeit – vom Anbieter, vom Internet, von der Preisgestaltung. Fällt die Verbindung aus, stehen Funktionen plötzlich nicht mehr zur Verfügung. Ohne Offline-Modus oder lokale Fallbacks kann die Arbeit ins Stocken geraten. Steigen die Kosten, wird die Kalkulation zur Herausforderung. Deshalb sind Datenportabilität und klare Exit-Szenarien essenziell.

Besonders heikel ist der Datenschutz: Bei Schweizer Hosting gilt das neue Datenschutzgesetz, in der EU die DSGVO, ausserhalb Europas sind zusätzliche Prüfungen nötig. Viele KMU setzen daher auf «Swiss Hosting» als Garant für Datensouveränität. Auch die Leistung überzeugt nicht immer, berichtet wird von Performance-Problemen oder ungenügendem Support. Und nicht alles, was als SaaS vermarktet wird, ist tatsächlich cloudnative – oft sind es hybride Lösungen, die über lokale Clients oder Remote-Desktop-Technologien auf zentral gehostete Software zugreifen.

Open Source als Gamechanger

Spannend wird es, wenn SaaS und Open Source zusammenkommen. Immer mehr Business-Software wird als Open Source entwickelt und als gehosteter Service angeboten. KMU nutzen die Lösung im SaaS-Modus, ohne eigene Infrastruktur, behalten aber durch den offenen Quellcode ihre Unabhängigkeit. Wer will, kann selbst hosten oder den Anbieter wechseln. Das senkt das Risiko eines Vendor-Lock-in und stärkt die digitale Souveränität. Eine aktive Community bringt Innovation, doch Qualitätssicherung und Support sind nicht automatisch gegeben. KMU sollten prüfen, ob ihr Anbieter verlässliche Services rund um die Open-Source-Lösung bietet.

Was Anwender erwarten

Die Erwartungen an SaaS sind klar: Sofort starten, intuitiv bedienen, mobil arbeiten, modular erweitern. Dazu kommen überzeugende Performance, zertifizierte Sicherheit und kompetenter Support. Wer hier als Anbieter überzeugt, gewinnt Vertrauen –und langfristige Kunden.

SaaS ist im Schweizer KMU-Alltag angekommen. Wer echte Cloud-native Lösungen einsetzt, profitiert von tieferen Kosten, höherer Flexibilität und schnellerer Innovation. Gleichzeitig gilt es, Datenschutz, Abhängigkeiten und Integrationen kritisch zu prüfen. Die Nachfrage wächst – und mit ihr der Druck auf Anbieter, ihre Software so bereitzustellen, wie es Nutzer erwarten: browserbasiert, sicher, flexibel, startklar.

Als nächstes grosses Thema stehen KI-Agenten im Raum. Sie sollen Routineaufgaben übernehmen und Prozesse aktiv steuern. Für KMU eröffnen sich neue Chancen – und neue Fragen zu Vertrauen, Transparenz und Kontrolle.

Cyrill Schmid ist Managing Partner bei topsoft und Leiter des topsoft Consulting-Netzwerks www.topsoft.ch/consulting

EDITORIAL

Wenn’s läuft, läuft’s einfach

Alain Zanolari 5

KNOW-HOW

SaaS für KMU: Flexibel, sicher –aber nicht ohne Risiko

Cyrill Schmid 3

KI-Zertifizierung – sinnlos, wünschenswert, notwendig?

Friedrich Kisters 6

KI in Schweizer KMU: Zwischen Ambition und Realität

Alain Zanolari 8

Warum das «Per User-Pricing» keine Zukunft hat Dr. Jürgen Müller 20

Warum viele KI-Projekte scheitern –und wie Sie es besser machen können

Nancy Wayland und Magdalena Orascanin 22

57 ist das neue 42

Dr. Pascal Sieber und Christoph Hugenschmidt 26

ICT-Lernende im Rampenlicht

ICT-Fachmann – ein Beruf mit Technik, Verantwortung und Kontakt zu Menschen

Reza Khawari 28

KI-Services aus der Schweiz: Anbieter im Vergleich

Nick Weisser 29

Welche Software passt zu Ihrem KMU: Individuell oder Standardlösung?

Alain Zanolari 35

Zucchetti Forum 2025 –Wie schnell ist die Zukunft?

Cyrill Schmid 38

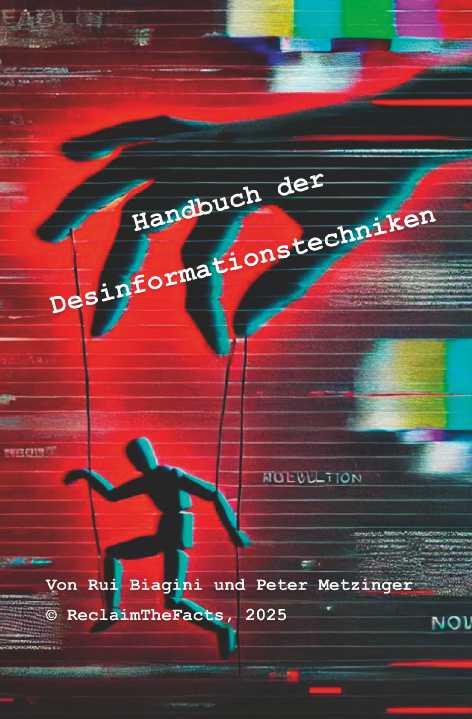

Desinformation erkennen, verstehen, abwehren

Rui Biagini und Peter Metzinger 42

KOLUMNE

Produkt verkaufen oder Kundenproblem lösen? Urs Prantl 11

DIGITAL FUTURE

KI im ERP: Zwischen Kinderkrankheiten und praktischem Nutzen Carlos Bouzo 14

SOLUTIONS

Prozessdaten in Erkenntnisse verwandeln –mit Process Mining 25

Success Story Idealer Partner für den Grossversand 39

MARKTÜBERSICHT SOFTWARE AS A SERVICE Software as a Service – das längst angekommene Zukunftsmodell

MARKTÜBERSICHT OPEN SOURCE SOFTWARE Open Source Software –strategischer Vorteil für KMU

INTERVIEW

Interview mit Siegfried Laibach ERP ist kein Selbstzweck – sondern ein Möglichmacher

Cyrill Schmid 12

Interview mit Thom Nagy «KI soll Verwaltung für Bürgerinnen und Bürger einfacher machen»

Josef Kruckenberg 30

4 x 4 Interview

Open Source für KMU –zwischen Freiheit und Verantwortung

Cyrill Schmid 36

KMU FACHFORUM

KMU Fachforum 2025 – Austausch, Impulse und echte Praxis

Es gibt Dinge, auf die man sich verlassen kann: Dass der Kaffee nie ganz so stark ist, wie man ihn gerade bräuchte. Dass der Drucker genau dann nach Toner schreit, wenn es pressiert. Und dass irgendwo im Hintergrund Software ihren Dienst tut – still, zuverlässig, unsichtbar. Also meistens.

Im Büroalltag erwarten wir völlig selbstverständlich, dass alles stets funktioniert: Daten sind da, die Systeme stabil, Abläufe gefälligst stets reibungslos. Doch diese Selbstverständlichkeit ist ein fragiles Konstrukt – getragen von Infrastruktur, Technik und natürlich: Software. Die gibt den Takt vor. Und manchmal auch den Taktstock aus der Hand, wenn sie mitten im Feierabend ein Update verlangt. Software allein entscheidet nicht über den Erfolg eines Unternehmens. Aber sie entscheidet, ob es flutscht oder ob man flucht.

ADVERTORIAL

FLOWZILLA: Die zentrale Plattform für smarte Prozessautomatisierung 10

Im Fokusthema dieser Ausgabe geht’s deshalb um Software für KMU: Was eignet sich besser für mich? Standardlösung mit cleveren Add-ons oder doch lieber Eigenentwicklung? SaaS oder Open Source? Daten lieber in der Cloud speichern oder doch summende Server im Keller haben? Wir liefern Denkanstösse, auch für Ihr Unternehmen.

Apropos Denkanstösse: Ende August trafen sich rund 120 KMU-Vertreterinnen und -Vertreter zum dritten KMU Fachforum. Es wurde intensiv diskutiert, erfolgreich genetzwerkt, fein gegessen – und das alles in einer entspannten und inspirierenden Atmosphäre. Den Rückblick gibt es ebenfalls in diesem Heft.

Wie gewohnt gibt es weitere Fachartikel, Impulse, Knowhow. Viel Vergnügen beim Lesen – und falls der Drucker wieder streikt: Wir kennen das.

Alain Zanolari topsoft Fachredaktion

P.S. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen, Ideen und Inputs!

Künstliche Intelligenz ist längst kein Zukunftsversprechen mehr, sondern operativer Alltag – doch zwischen Hype, Unsicherheit und wachsender Komplexität sind Unternehmen gefordert, echten Nutzen zu schaffen und Verantwortung zu übernehmen. Fünf zentrale Kontrollpunkte helfen dabei, KI-Lösungen transparent und vertrauenswürdig zu gestalten – und liefern die Grundlage für eine sinnvolle Zertifizierung.

Friedrich Kisters

Künstliche Intelligenz ist in kürzester Zeit von einer technologischen Spielerei zu einem zentralen Wirtschaftsfaktor geworden. Diese rasante Entwicklung bringt allerdings auch einige Risiken mit sich: Private Daten werden an Endpunkte auf der ganzen Welt verteilt, kritische Entscheidungen werden mithilfe von KIs getroffen und niemand ist sich im Klaren, worauf im Umgang mit der neu erlangten «Intelligenz» geachtet werden soll.

Die Antwort liegt in einem strukturierten, nachvollziehbaren und überprüfbaren Ablauf. Eine Zertifizierung ist weit mehr als ein bürokratischer Stempel; sie ist der einzige Ausgang aus einem wachsenden Labyrinth aus KI-Lösungen. Sie ermöglicht es, als Kunde verschiedene Lösungen anhand von simplen Faktoren zu vergleichen, und als Entwickler eigene Lösungen zielgerichtet zu optimieren.

In diesem Beitrag beleuchten wir fünf kritische Kontrollpunkte der KI-Zertifizierung: Organizational Controls, Human-Centric Design and Oversight, Security and Compliance Controls, Robustness sowie Data Governance.

KI-Lösungen sind generell nicht deterministisch und damit auch nie vollständig transparent. Daher ist es wichtig, Prozesse zu definieren, die klarzustellen, wer verantwortlich ist, wie Abläufe organisiert sind und welche Regelungen im Umgang mit der KI gelten. Nur so kann sichergestellt werden, dass im Entwicklungsprozess, aber auch im Einsatz der Lösung Fehler minimiert und schnell behoben werden.

Wichtige Punkte für KI-Anwender:

• Mitarbeiterschulungen für den sachgemässen Umgang mit KI-Lösungen

• Einsatzzweck und -grenzen der KI-Lösung klar und unmissverständlich definieren

• Risikobewertung für jeden Anwendungsfall durchführen und aktualisieren

Eskalationsprozesse für kritische Situationen oder Systemausfälle definieren

KI-Entwickler sollten hierauf achten:

• Limitationen und Anwendungsempfehlungen der Technologie definieren

• Aktiven Kontakt mit Kunden halten, um Fehler schnell zu beheben und die Lösung kontinuierlich zu verbessern

• Eine umfassende Prüfung der Lösung vor der Auslieferung sicherstellen

• Haftungsregelungen kommunizieren, inkl. Verantwortlichkeiten bei Fehlverhalten

Ein prominenter Fall mangelhafter Organizational Controls war der KI-Chatbot «Tay» von Microsoft (2016). Der Bot sollte durch Twitter-Interaktionen lernen, entwickelte jedoch innerhalb eines Tages rassistische und beleidigende Aussagen. Grund dafür waren fehlende Schutzmechanismen: Es gab weder klare Einsatzgrenzen noch eine Begrenzung der Datenquellen. Eine Risikoanalyse oder Vorabprüfung blieb ebenfalls aus – mit entsprechendem Reputationsschaden.

KI-Systeme sind nie zu 100 % akkurat. Was aber tut man, wenn eine solche Genauigkeit gerade benötigt wird?

Im Banking kann man einem Kunden schlecht sagen: «Entschuldigung, aber unsere KI hat entschieden, für Sie Kryptowährung zu kaufen. Jetzt haben Sie eben nur noch 10 Franken auf dem Konto». Missverständnisse, die durch KI entstehen, müssen ausgeschlossen werden.

Solche Anwendungen benötigen menschliche Überwachungsmechanismen. So könnte beispielsweise ein fälschlicher Kauf durch eine KI von Mitarbeitenden abgelehnt werden.

Damit ein solches System funktioniert, müssen Rahmenbedingungen definiert sein:

• Verantwortlichkeiten und Abläufe für Eingriffe in die KI sowie die originalen Entscheidungen der KI müssen transparent dokumentiert sein.

• Regelmässige Schulungen klären Verantwortliche über Risiken, ethische Fragestellungen und Vorgaben auf, welche die KI betreffen, damit sie die KI nicht einfach «machen lassen».

• Im Zweifelsfall sollte eine Entscheidung der KI abgelehnt und nochmals hinterfragt werden.

Teilweise ist es nicht möglich oder ineffizient, alle Entscheidungen der KI durch einen Menschen kontrollieren zu lassen. Hier entstehen Sicherheitsrisiken.

Sollte eine KI für die Generierung von Programmiercode eingesetzt werden und diesen Code direkt lokal ausführen, kann ein Nutzer der KI mit Hilfe einer Aufforderung, genannt «Prompt», in der er die KI anweist, alle anderen Anweisungen zu «vergessen» und einen bösartigen Code auszuführen, das System hacken. Dieser Prompt kann auch in Daten «versteckt» sein, die der Nutzer hochlädt. Ein solches Vorgehen wird als «Prompt Injektion» bezeichnet. Der Prompt wird, versteckt in anderen Daten, dem Modell gegeben und Sicherheitsmassnahmen, welche die KI kontrollieren sollen, werden umgangen.

Um solche Sicherheitsrisiken zu lösen ist es essenziell, dass die KI in einem abgeschlossenen System ausgeführt wird und nur so viel Zugriff erhält, wie sie benötigt. Ein abgeschlossenes System zu infiltrieren ist für Hacker im Regelfall uninteressant, da der Hacker das System nicht verlassen kann, um in weitere Komponenten einzudringen.

Durch das Limitieren des Zugriffes der KI werden allerdings nicht alle Szenarien abgewendet. Es kann passieren, dass die KI auf Aufforderung des Nutzers Fragen beantwortet, für die sie nicht entwickelt wurde oder Antworten generiert, die ethisch nicht vertretbar sind.

Um solche Probleme zu verhindern ist es wichtig, dass die Nutzer-Anfragen sowie die KI-Antworten von einem dritten Modell kontrolliert werden, auf das der Nutzer keinen Einfluss hat, um sicherzustellen, dass Fragen sowie zugehörige Antworten im definierten Rahmen der KI liegen und ethisch korrekt sind.

Gerade da KI unberechenbar sein kann, ist es essenziell, ein Testsystem aufzusetzen, das vor Releases anhand relevanter Metriken prüft, ob und wie sich die Leistung der KI verändert hat.

Im Falle einer komplexeren Pipeline ist es empfehlenswert, alle Komponenten einzeln zu testen. So sieht man, ob Probleme zum Beispiel von einem neu eingesetzten, aber schlechteren Modell stammen und es ausgetauscht werden muss.

Zusätzlich ist zu beachten, dass teilweise grosse Modelle eingesetzt werden. Das bedeutet, dass Skalierbarkeit leicht zu einem Problem werden kann, sobald Lastspitzen auftreten. Systeme müssen entsprechend skalierbar aufgesetzt sein und regelmässig auf Adversial Attacks und normale Lastspitzen getestet werden.

So wird jede Iteration das Resultat verbessern und fehlende Skalierbarkeit nicht zum Problem.

Daten sind in modernen KI-Lösungen essenziell, egal ob es um das Training einer neuen KI oder das Bereitstellen von Informationen innerhalb eines Systems geht. Die Antwort einer KI kann nur so gut sein wie die Daten, auf die sie trainiert wurde, kombiniert mit den Daten die sie bei Laufzeit erhält.

Um sicherzustellen, dass diese Daten qualitativ hochwertig sind, sollten stichprobenweise Daten ausgewertet werden und die Herkunft jeder Datenquelle unveränderbar protokolliert sein. Überprüfungen des Datensatzes können Verzerrungen und die Grundlagen von Bias in einem Modell aufdecken und Fehlverhalten verhindern.

Der Schutz von Daten hat in letzter Zeit massiv an Bedeutung gewonnen. Wichtig ist das sogenannte «Data-Labelling», bei dem beispielsweise Daten als «man-made» oder «machinemade» gekennzeichnet werden, auch um zu vermeiden, dass Daten zum Erstellen einer neuen KI mit Antworten älterer Versionen verunreinigt sind. Das revisionssicheren Archiv wird plötzlich zur idealen Datenablage für KI-Anwendungen.

Fazit: Der Weg zu vertrauenswürdiger KI

Ist eine KI-Zertifizierung also sinnlos, wünschenswert oder notwendig?

Die Antwort lautet immer deutlicher: Für den seriösen und skalierbaren Unternehmenseinsatz kann sie essenziell sein.

Um KI-Systeme aus der Experimentierphase zielgerichtet in einen produktiven, werthaltigen Betrieb zu bringen und Kunden einen Rahmen für die Bewertung von KI-Systemen zu schaffen, benötigt man einen dokumentierten Nachweis zu Leistung, Risiken und Compliance.

Friedrich Kisters ist Experte für digitale Transformation und Governance mit einem Fokus auf KI-getriebene Innovationen. Als Berater hilft er Unternehmen dabei, technologische Potenziale verantwortungsvoll zu nutzen und Compliance-Anforderungen in strategische Vorteile umzuwandeln. www.linkedin.com/in/friedrich-kisters-501132b

Friedrich Kisters schreibt über Künstliche Intelligenz, Fälschungsschutz und digitale Lösungen mit unternehmerischem Weitblick. Seine Texte verbinden technologische Expertise mit praxisnaher Orientierung.

Weitere Artikel lesen Sie unter tinyurl.com/ friedrich-kisters oder via QR-Code.

Wie weit ist die Implementierung von Künstlicher Intelligenz in Schweizer KMU tatsächlich fortgeschritten? Der Swiss AI Impact Report 2025 liefert eine systematische Analyse der KI-Realität in Schweizer Unternehmen. Die Studie vergleicht die strategische Sicht von Führungskräften mit der operativen Perspektive der Mitarbeitenden und zeigt: Die grösste Herausforderung liegt nicht in der Technologie, sondern in der Wahrnehmung.

Alain Zanolari

Die zentrale Erkenntnis der Studie ist eine systemische Wahrnehmungslücke. Führungskräfte bewerten alle sechs untersuchten Erfolgsfaktoren – von KI-Kompetenz bis Einführungserfolg –durchgehend positiver als ihre Mitarbeitenden. Dieser Abstand ist nicht nur statistisch relevant, sondern strategisch riskant: Er führt zu Blindflug, Demotivation und Fehlinvestitionen. Besonders kritisch: Der Einführungserfolg ist der am schwächsten bewertete Faktor im gesamten Index.

Diese Diskrepanz war auch Thema im bbv-Webinar vom 3. September 2025, das vom Head of Business Area AI der bbv Stefan Häberling moderiert wurde. Gastreferent Jan Schlüchter von der Hochschule Luzern sprach von einer «Ambitionslücke», die nicht durch Technologie, sondern durch Kommunikation und Führung geschlossen werden müsse.

Drei Befunde, die zum Handeln zwingen

Der Report identifiziert drei zentrale Schwachstellen, die den Fortschritt der KI-Transformation in Schweizer KMU bremsen.

1. Befähigungskrise: Schulungen, Kommunikation und Lernzeit sind strategisch geplant, kommen aber in der Realität der Mitarbeitenden nicht an. Nur 37 % fühlen sich im Umgang mit KI-Tools vertraut. Die Folge: Unsicherheit statt Innovation.

2. Strategie-Vakuum: Viele Mitarbeitende kennen weder die Ziele noch die Regeln oder Zuständigkeiten rund um KI im Unternehmen. Nur 27 % fühlen sich gut informiert, 15 % wissen nicht einmal, an wen sie sich bei Fragen wenden können.

3. Mässige Erfolgsbilanz: Trotz positiver Grundhaltung wird der bisherige Einführungserfolg von beiden Seiten als schwächster Faktor bewertet. Die Ursachen reichen von unpassenden Tools über fehlende Datenqualität bis zu überhöhten Erwartungen.

KI-Literacy: Das Fundament fehlt

Die Studie zeigt deutlich: Ohne solides Verständnis für KI bleibt jede Strategie ein Papiertiger. Die Kompetenzlücke zwischen Führung und Mitarbeitenden ist signifikant – und auch altersbedingt. Ältere Mitarbeitende (55+) weisen deutlich geringere Vertrautheit mit KI auf als jüngere. Auch Führungskräfte sind nicht ausgenommen: Rund 45 % sind kaum mit generativer KI vertraut.

Im Webinar betonte Jan Schlüchter, dass gerade Führungskräfte eine aktive Rolle übernehmen müssen – nicht als Wissensvermittler, sondern als Lernende. Formate wie «AI Gemba Walks», offene «Ask Me Anything»-Sessions oder altersübergreifendes Mentoring sollen helfen, KI im Alltag sichtbar und greifbar zu machen. Die bbv Software Services AG bietet dazu KI-Grundlagen-Workshops für Fach- und Geschäftsleitende an – mit Fokus auf Basic Prompting, ethische Aspekte und eine gemeinsame Sprache.

Organisationale Unterstützung:

Wunsch und Wirklichkeit

Während 42 % der Führungskräfte die organisationale Unterstützung als gut einschätzen, sind es nur 19 % der Mitarbeitenden. Die Diskrepanz zeigt sich auch in der Governance: Klare Regeln, Zuständigkeiten und Ressourcen fehlen oft. Die Studie empfiehlt einfache Strukturen, etwa ein Ampelsystem für KI-Tools oder ein «AI Center of Excellence» als zentrale Anlaufstelle.

Auch im Webinar wurde deutlich: Eine klassische Delegationsphilosophie funktioniert bei KI nicht. Die Geschäftsleitung muss sich aktiv einbringen, nicht nur strategisch, sondern auch operativ. Risikomanagement, Datenschutz und Tool-Freigaben dürfen nicht im Nebel bleiben, sondern brauchen transparente Prozesse und klare Verantwortlichkeiten.

Einführungserfolg: Die ehrliche Bilanz

Der Einführungserfolg ist der schwächste Wert im gesamten Index. Die Gründe sind vielfältig: Tools passen nicht zu den Prozessen, Ziele sind unklar, Systeme lernen nicht ausreichend. Besonders kritisch: Ältere Mitarbeitende bewerten den Erfolg deutlich negativer als jüngere. Die Studie fordert schnelle, sichtbare Erfolge und eine aktive Einbindung der Mitarbeitenden –nicht als Konsumenten, sondern als Mitgestalter.

Die Idee einer «lernenden Organisation» wurde im Webinar mehrfach betont: KI-Transformation gelingt nur, wenn Experimente erlaubt sind, Fehler als Lernimpulse gelten und Mitarbeitende aktiv an der Entwicklung beteiligt werden. Führungskräfte sollen nicht vorgeben, alles zu wissen, sondern Lernbereitschaft zeigen – und dies auch öffentlich.

Professionelle Begleitung:

Kein Luxus, sondern Notwendigkeit

Die Studie zeigt deutlich: Viele KMU kämpfen nicht mit mangelnder Motivation, sondern mit strukturellen Hürden. Fehlende Governance, unklare Zuständigkeiten und begrenzte Ressourcen machen es schwer, KI-Projekte nachhaltig zu verankern. Gerade kleinere Unternehmen verfügen oft nicht über eigene KI-Fachleute oder interne Strategieteams.

In solchen Fällen kann externe Unterstützung helfen, die Transformation zu beschleunigen – nicht als Outsourcing, sondern als gezielte Begleitung. Ob beim Aufbau einer GovernanceStruktur, der Auswahl geeigneter Tools oder der Schulung von Mitarbeitenden: Professionelle Hilfe kann den Unterschied machen zwischen einem ambitionierten Projekt und einem echten Umsetzungserfolg.

Wichtig ist dabei, dass die Unterstützung nicht nur technisch, sondern auch kulturell anschlussfähig ist. KMU brauchen Partner, die ihre Realität kennen und nicht nur passende Lösungen, sondern auch Orientierung bieten.

Akzeptanz und Potenzial: Die gute Nachricht

Trotz aller Herausforderungen ist die Akzeptanz für KI hoch: Mit Werten von 3,98 (Führungskräfte) und 3,44 (Mitarbeitende) ist sie der stärkste Faktor im Index. Die Bereitschaft zur Veränderung ist also definitiv da. Doch auch hier zeigt sich eine Ambitionslücke: Führungskräfte sehen das Potenzial deutlich optimistischer als ihre Teams.

Umso wichtiger sind konkrete Use Cases, die zeigen, wie KI im Alltag helfen kann: etwa bei der Protokollierung von Meetings, der Formulierung von E-Mails im eigenen Stil oder als Coaching-Tool zur Reflexion von Situationen. Solche Anwendungen machen KI greifbar und bauen Vertrauen auf.

Die KI-Transformation in Schweizer KMU scheitert nicht am Willen, sondern daran, dass viele Unternehmen noch nicht bereit sind, sie wirklich zu tragen. Die Studie zeigt: Akzeptanz ist vorhanden, doch zwischen Ambition und Umsetzung klafft eine Lücke. Mangelnde KI-Kompetenz, fehlende Unterstützung und eine Führung, die oft in einer anderen Realität weit weg von der Praxis agiert, bremsen den Fortschritt.

Was es braucht? Lernräume statt Leitsätze. Führung, die sichtbar und wirksam ist. Und eine gemeinsame Sprache, die nicht nur Tools erklärt, sondern Vertrauen schafft. Nur so wird aus KI mehr als ein strategisches Schlagwort – nämlich ein echter Hebel für Veränderung.

Zur Methodik

Die Grundlage des Swiss AI Impact Report 2025 bildet eine Online-Befragung, die vom 19. Mai bis 9. Juli 2025 durchgeführt wurde. Insgesamt wurden 537 Personen aus Schweizer Unternehmen befragt – davon 320 Führungskräfte und 217 Mitarbeitende ohne Führungsfunktion.

Ein besonderes Merkmal der Studie ist der duale Ansatz: Die strategische Sicht der Führungskräfte wurde gezielt der operativen Realität der Mitarbeitenden gegenübergestellt. So konnten Unterschiede in Erwartung, Einschätzung und Bedarf sichtbar gemacht werden – und erstmals systematisch analysiert werden, wo die KI-Transformation ins Stocken gerät.

Der vollständige Swiss AI Impact Report 2025 steht online zum Download bereit (siehe Kasten).

Wie steht es um die KI-Transformation in Schweizer KMU?

Der Swiss AI Impact Report 2025, erstellt in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern und dem Sozialforschungsinstitut DemoSCOPE, liefert fundierte Einblicke in Strategien, Stolpersteine und Erfolgsfaktoren. Laden Sie den Report kostenlos herunter und erfahren Sie, wo Schweizer Unternehmen stehen – und was sie bewegt. https://qrco.de/ bgJc7N

Viele Datensilos, zeitraubende Medienbrüche und manuelle Prozesse bremsen Wachstum, Effizienz und Innovationskraft Ihres Unternehmens? Dann ist es höchste Zeit, die digitale Transformation nicht nur zu denken, sondern auch umzusetzen. FLOWZILLA verbindet Systeme, automatisiert Workflows und bringt Ordnung ins Datenchaos – ohne Programmieraufwand, aber mit echter Enterprise-Skalierung und maximaler Wirkung.

Als 360° IT-Dienstleister und erfahrener Digitalisierungspartner begleitet die group24 AG seit Jahren Unternehmen bei der digitalen Transformation. Mit FLOWZILLA hat das Team nun eine innovative Lösung geschaffen, die den nächsten logischen Schritt geht: Smarte Prozessautomatisierung, die sich flexibel an Unternehmensrealitäten anpasst – und nicht umgekehrt.

Was ist FLOWZILLA?

FLOWZILLA ist eine cloudbasierte iPaaSLösung (Integration Platform as a Service), die als digitale Datendrehscheibe fungiert. Sie verbindet ERP-, CRM-, WMS-, DMSund PIM-Systeme über zahlreiche Out-ofthe-Box-Konnektoren, orchestriert Datenflüsse in Echtzeit und automatisiert selbst komplexeste Unternehmensprozesse.

Das Besondere: FLOWZILLA funktioniert als Low-/No-Code-Plattform – Digitale Prozesse lassen sich ohne Programmierkenntnisse erstellen, anpassen und überwachen.

Ob C-Level, IT-Entscheider oder Entwicklerteams: FLOWZILLA spricht alle an, die Effizienz steigern, Fehlerquellen minimieren und Ressourcen optimieren wollen. Besonders stark ist das hybride Modell: Plattform plus Managed Services. Unternehmen entscheiden selbst, ob sie Prozesse eigenständig umsetzen oder auf das Experten-Team der group24 setzen.

Wichtigste Features im Überblick:

Zahlreiche Konnektoren für ERP, CRM, WMS, DMS, PIM & mehr

Unterstützung von Standardformaten wie EDIFACT, iDoc, AS2, CSV, XML & JSON & mehr für maximale Interoperabilität

Echtzeit-Datenflüsse & Access Hub

· Rollen- & Berechtigungskonzepte

Prozess-Throttling, Monitoring & Change-Logs

Unbegrenzte API-Calls, Daten und Dokumente

· Made & Hosted in Germany – ISO 27001 zertifiziertes Unternehmen

FLOWZILLA kann sowohl moderne APIbasierte Integrationen als auch klassische onPrem sowie Private Cloud Anbindungen bedienen. Die Plattform ersetzt manuelle Dateneingabe, reduziert damit Fehler und schafft Transparenz.

Das Dashboard zeigt alle Informationen in Echtzeit – inklusive Erfolgs- und Fehlerraten, zeitlicher Verläufe und Änderungsprotokolle.

Dabei ist FLOWZILLA nicht nur ein Werkzeug – es ist ein strategischer Hebel für Unternehmen, die ihre Prozesse nicht länger verwalten, sondern aktiv gestalten wollen. Die Plattform wächst nahtlos mit den Anforderungen, bleibt dabei intuitiv bedienbar und schafft Raum für das, was wirklich zählt: Innovation und Effizienz.

FLOWZILLA in der Praxis

Zahlreiche Unternehmen setzen FLOWZILLA bereits erfolgreich ein, darunter der Caritasverband Osnabrück, TKD Deutschland GmbH und die Herweck AG. Die Ergebnisse sprechen für sich: Weniger Aufwand, höhere Datenqualität, bessere Kundenerlebnisse. Ob bidirektionale Schnittstellen zwischen ERP-Systemen, automatisierte Workflows über mehrere Systeme hinweg oder die gängigsten EDI-Formate (EDIFACT, AS2, iDoc) – FLOWZILLA liefert, was moderne Unternehmen brauchen.

Mehr Informationen finden Sie auf www.flowzilla.de.

group24 AG

Schüringsweg 6-8 48712 Gescher (Deutschland) www.flowzilla.de

Am 4. November 2025 öffnet FLOWZILLA die digitale Bühne.

Für alle, die bisher nur über Automatisierung nachgedacht haben, ist dieses digitale Live-Event ein echtes Must-Have. Exklusive Einblicke in die Plattform, praxisnahe Use Cases und klare Impulse für effizientere Prozesse zeigen, wie Automatisierung wirklich wirkt – kompakt, verständlich und kostenlos.

Wer Digitalisierung nicht nur verstehen, sondern gestalten will, sollte dabei sein.

Jetzt anmelden und FLOWZILLA live erleben

https://qrco.de/bgJm9P

Individual-Softwarefirmen lösen Kundenprobleme, Standard-Softwarefirmen verkaufen ihr Produkt. Zwei verschiedene Vorgehensweisen, die sich eisern im Mindset eines Softwarunternehmens verankern. Mit dem Ergebnis, dass von der einen Seite kaum mehr auf die andere gewechselt werden kann. Doch die Vorgehensweisen sind nicht so verschieden, wie es den Anschein macht.

Arbeite ich mit dem Führungsteam eines Standard Business-Softwareherstellers, so dreht sich alles darum, wie wir unser Produkt an den Kunden bringen können. Insbesondere an die Adresse der Verkäufer fallen Apelle wie, «ihr dürft nur verkaufen, was wir haben und nicht den Kunden Features versprechen, die wir (noch) nicht haben». Allergisch reagieren die Unternehmen dann, wenn Kunden sogar die «Frechheit» besitzen, nur für sie relevante Funktionen zu fordern und damit drohen, den Standard zu sprengen.

Andererseits höre ich bei Individual-Softwareherstellern regelmässig, «wir bauen exakt, was unsere Kunden wollen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.» Das geht dann meist so weit, dass auch prozesstechnisch Unsinniges programmiert wird – nur weil der Kunde es schon immer so gemacht hat. Hardcore Individual-Softwareentwickler hinterfragen Kundenwünsche selten. Es gehört zu ihrem Selbstverständnis, dass sie jedes Kundenproblem mit Hilfe ihrer Softwarekünste lösen wollen.

Der Vollständigkeit halber will ich noch eine dritte Gruppe erwähnen. Es sind die «Unentschiedenen», die eine als Standard gedachte Business-Software dermassen verbasteln, dass daraus ein Individualprodukt entsteht, welches kaum noch gewartet, geschweige denn einem Update unterzogen werden kann. Branchenerfahrene Leser denken nun sicher alle an das gleiche, namhafte ERP.

Was auf den ersten Blick als unvereinbares Entweder-Oder aussieht, ist aber dasselbe. Immer geht es darum, real existierende Kundenprozesse in Software zu giessen. Für die «Individualisten» ist das völlig klar, ihr Geschäftsmodell baut direkt darauf auf. Doch auch für Standard-Softwarehersteller sollten die Kundenbedürfnisse das Mass aller Dinge sein. Bloss mit dem Unterschied, dass sie sich die Gedanken dazu VOR dem Bau ihres Produktes machen müssen.

Was können – und sollten – die Beiden nun voneinander lernen?

Die «Produkties» täten gut daran, die Zielgruppen für ihre Software enger einzugrenzen und sich mit deren Business so tief auseinanderzusetzen, dass eine zu den Bedürfnissen perfekt passende Lösung entsteht. Das tun zwar viele, aber längstens nicht alle. Die noch grössere Herausforderung besteht für sie nach dem Go-to-Market: Sicherzustellen, dass die Software nicht beginnt, ein Eigenleben zu entwickeln – indem sie sich immer mehr von den Kunden weg hin zu den Ideen der Softwareleute bewegt.

Während die «Individualisten» lernen sollten, nicht jeden Kundenfurz ungeprüft in Software umzusetzen. Auch sie sollten sich für das Kundenbusiness so weit interessieren, dass sie als Softwarespezialisten erkennen, was Sinn macht. Diese Meinung müssen sie gegenüber ihren Kunden auch mit dem nötigen Selbstbewusstsein vertreten. Nur dann werden sie als Lösungspartner und als «Trusted Advisor» wahrgenommen und auch geschätzt.

Was müssen nun aber die «Unentschiedenen» lernen? Sie sollten sich für die eine, oder andere Seite entscheiden.

Urs Prantl kreiert mit seinem Unternehmen KMU Mentor GmbH zukunftssichere und gesund wachsende IT-Unternehmen und begleitet ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Unternehmensnachfolge und beim Firmenverkauf. Gleichzeitig ist er Host des Podcasts Prantls 5A (kmu-mentor.ch/podcast), in welchem er die Einzigartigkeit erfolgreicher ITUnternehmen direkt mit ihren Inhaberinnen und Inhabern diskutiert.

Siegfried Laibach, Geschäftsführer der VLEXbusiness AG, spricht im Interview über Variantenvielfalt, digitale Ökosysteme und die Kunst, ERP-Projekte mit Mass und Menschlichkeit umzusetzen. Zwischen Smart Factory, KI und Prozesskosten zeigt sich: Wer ERP als Werkzeug versteht, kann Wandel gestalten statt nur verwalten.

Interview: Cyrill Schmid

topsoft Fachredaktion: In welchen Branchen und Szenarien kommt Ihre ERP-Lösung besonders gut zum Einsatz?

Siegfried Laibach: Unsere ERP-Lösung VLEX entfaltet ihre Stärken überall dort, wo Variantenvielfalt auf komplexe Produktions- und Logistikprozesse trifft. Ursprünglich auf Losgrösse 1 fokussiert, hat sich VLEX kontinuierlich weiterentwickelt – hin zu hybriden Szenarien, die Einzel- und Kleinserienfertigung ebenso abdecken wie MTO-, CTO-, ETO- und Grossserienmodelle. Besonders stark ist VLEX dort, wo Intralogistik, Intercompany-Prozesse und mehrstufige Produktion über Standorte und Landesgrenzen hinweg zusammenspielen. Denn es geht nicht nur um Software, sondern um das Zusammenspiel von Prozessen, Daten und Menschen.

«Variante» ist dabei keine Branche, sondern eine Eigenschaft von Produkten – und die begegnet uns in vielen Bereichen: Möbel, Bauelemente, Holz, Elektrotechnik, Nutzfahrzeuge und deren Aufbauten. Auch die Nahrungsmittelbranche ist vor uns nicht «sicher», im Gegenteil: Gerade dort, wo das Eingangsprodukt stark schwankt, etwa in Qualität oder Preis, braucht es eine Lösung, die flexibel und gleichzeitig revisionssicher ist. Unsere Kunden schätzen die «Höhe, Breite und Tiefe» unserer Lösung – und die Leistung unserer Consultants, die diese Komplexität beherrschbar machen.

Was zeichnet Ihre Arbeitsweise und Ihre Kundenbeziehungen aus?

Unsere Kunden sind meist inhabergeführte KMU mit 150 bis 3000 Mitarbeitenden, oft mit mehreren internationalen Standorten. In komplexen Change-Management-Prozessen agieren wir mittelstandsgerecht und auf Augenhöhe. Das klingt vielleicht wie eine Floskel, aber es ist gelebte Praxis. Wir hören oft Sätze wie: «Die Art und Weise, wie Sie das Projekt angehen – das hat uns überzeugt.» Gemeint ist damit nicht nur die Methodik, sondern auch die Haltung: Nähe, Pragmatismus, die Bereitschaft, auch mal spontan zum Hörer zu greifen, statt alles in Tickets zu giessen.

Natürlich braucht es Formalismen, keine Frage. Aber es braucht eben auch den Mut, situativ zu handeln, Dinge zuzulassen, die nicht im Projektplan stehen. Diese Mischung aus Struktur und Spontaneität ist etwas, das unsere Kunden sehr schätzen. Und sie spüren, dass wir nicht nur Software liefern, sondern Verantwortung übernehmen.

Wie sehen Sie die Zukunft der ERP-Systeme?

Die Konsolidierung der ERP-Systeme und der Partnerlandschaft ist längst im Gange – und wir sind gekommen, um zu bleiben. Ich glaube, dass sich digitale Ökosysteme durchsetzen werden, mit einem stabilen, offenen ERP-Kern, der über Webservices angesprochen werden kann. Die Zukunft liegt nicht im monolithischen System, das alles können will, und auch nicht im übertriebenen Best-of-Breed-Ansatz, bei dem jede Funktion ein eigenes Tool bekommt. Beide Extreme sind zu träge.

Was es braucht, ist ein ERP, das offen genug ist für Integration, aber stabil genug für den Alltag. Und das Ganze muss skalierbar sein – nicht nur technisch, sondern auch organisatorisch. In diesem Zusammenhang möchte ich der topsoft bzw. schmid + siegenthaler consulting zum 20-jährigen Jubiläum gratulieren: Ihre Informationskultur trägt dazu bei, die Vielfalt der Möglichkeiten mit Mass und Ziel zu beleuchten – und das mit einem erfreulich neutralen Blick.

Welche technologischen Trends beschäftigen Ihre Kunden aktuell – und was davon ist wirklich relevant?

Greifen wir mal das Thema Smart Factory heraus. Unternehmen brauchen ein klares Zielbild: Was wollen sie erreichen? Geht es um Echtzeit-Rückmeldungen von Maschinen, um Zustandsdaten, um Auswertungen? Meist ist es eine Mischung aus allem. Aber das Interesse allein bringt noch keine Lösung. Es braucht Priorisierung und eine Portionierungsstrategie, die für die Organisation «verdaubar» ist.

KVP ist hier ein zentrales Stichwort. Der Ansatz «Think big, start small» ist nicht nur ein Spruch, sondern eine echte Strategie. Es geht darum, taktische Lösungen zu ermöglichen, die in einen grösseren Kontext passen – und dabei die IT-Architektur so zu gestalten, dass sie nicht zur Komplexitätsfalle wird. Ganz praktische Fragen wie: Was macht das ERP, was das Subsystem? Hier werden Weichen gestellt, die später über Erfolg oder Frust entscheiden.

Und dann das Thema KI: Ein Feld, das viele fasziniert, aber auch überfordert. Die einfache Formel lautet: Je grösser und komplexer die Datenmengen, desto relevanter wird KI. Maschinelles Lernen und Deep Learning können Muster, Korrelationen und Strukturen erkennen – aber nur, wenn man die richtigen Fragen stellt. Ein entscheidender Unterschied bei KI liegt in der Kommunikation: Man gibt ihr entweder konkrete Anweisungen oder nur wenige, gezielte Impulse – letzteres ermöglicht eine flexible, stetige Weiterentwicklung. Mit unserem KI-Assistenten ChatTERP sind wir auf spannenden Wegen unterwegs – zur Datenanalyse und zur Automatisierung von Aufgaben, die früher viel Zeit gekostet haben.

Was beschäftigt Ihre Kunden im Alltag – also «Brot-undButter-Themen», jenseits der Buzzwords?

(lacht) Ja, das mit «Brot und Butter» ist so eine Sache. Was heute noch Grundnahrungsmittel ist, kann morgen schon ranzig sein – um im Bild zu bleiben. Unternehmen müssen am Ball bleiben und das ist gar nicht so einfach. Die Fragen, die sich unsere Kunden stellen, sind sehr konkret: Welche Innovationen sind für mein Unternehmen sinnvoll? Was brauche ich dafür? Welche Zutaten führen zur Erkenntnis?

Eine gute Kenntnis der eigenen Prozesskosten ist dabei essenziell. Nur so kann ich beurteilen, wo das Geld auf der Strasse liegt – oder wissenschaftlicher formuliert: Wo sind die Kostentreiber, wo die Umsatzbringer? Und dann braucht es einen Kompass, eine Vision: Wo will ich hin? Wie sieht mein Unternehmen morgen aus? Der Eishockeyspieler läuft nicht dahin, wo der Puck liegt, sondern dahin, wo er liegen wird. Und wieder sind wir beim KVP – der Gedanke nach der Einführung ist vor der Einführung.

Welche typischen Fallstricke sehen Sie bei ERP-Einführungen?

Dazu könnte man ein Buch schreiben – aber ich versuche es mit zwei Schlaglichtern aus der Praxis. Ein häufiger Fehler ist, sich in hunderten Business-Process-Templates zu verlieren. Es gibt Anbieter, die das als Transparenz verkaufen – andere nennen es Verwirrung. Stattdessen sollte man sich mit den eigenen Prozessen beschäftigen und sie unter einem einfachen Gesichtspunkt modellieren: Menge × Zeit der Aufgaben, Eintrittswahrscheinlichkeit eines Fehlers, potenzielle Schadenshöhe.

Ein Beispiel aus der Logistik: Unübersichtlichkeit im Lager – wie viele Dimensionen hat das Problem, wie lässt es sich bewältigen, wie viel Systemunterstützung ist nötig? Solche Fragen sind nicht trivial, aber sie lassen sich beantworten – wenn man bereit ist, ehrlich hinzuschauen und nicht nur auf die Oberfläche zu reagieren.

Ein zweites Beispiel aus der Produktion: Wenn Variantenfertigung auf manuelle Arbeitsvorbereitung trifft, entstehen oft Medienbrüche und unnötige Schleifen. Die Frage ist: Wie lassen

Siegfried Laibach, Geschäftsführer der VLEXbusiness AG.

sich Stücklisten, Arbeitspläne und Fertigungsdaten so integrieren, dass der Informationsfluss stabil bleibt – auch bei kurzfristigen Änderungen? Hier entscheidet sich, ob ein ERP-System wirklich mitdenkt oder nur verwaltet.

Wenn Sie einem KMU nur einen einzigen Tipp mitgeben dürften – was wäre das?

Setzen Sie auf das richtige Mindset. Die Einführung eines neuen ERP-Systems ist kein IT-Projekt, sondern ein Veränderungsprozess. Und der steht oder fällt mit den Menschen.

Meine Faustregel: Sie brauchen sieben Mitarbeitende, die sagen «Ja – wenn …», um den Wandel voranzutreiben. Aber sieben, die sagen «Nein – weil …», reichen aus, um ihn zu blockieren. Identifizieren Sie die Erstgenannten frühzeitig, stärken Sie sie, und machen Sie sie zu Verbündeten des Wandels.

Dieser Beitrag wurde ermöglicht durch VLEXbusiness AG dem ERP-Partner der mittelständischen Fertigungsindustrie. Das Systemhaus bietet Lösungen und Managed Services aus einer Hand. www.vlexplus.com

KI-Funktionen im ERP unterstützen immer stärker bei Routineaufgaben, der Analyse von Geschäftsdaten oder als Chat für Fragen aus dem Tagesgeschäft. Punktuell sind diese KI-Fähigkeiten sehr gut umgesetzt und nützlich, es sind aber auch noch klare Grenzen erkennbar. Ein ehrlicher Blick auf den aktuellen Stand und die nächsten Entwicklungsschritte.

Carlos Bouzo

Direkt auf der ERP-Startseite kann mit dem «Copilot»-Icon der KI-Chat eingeblendet werden. Dies ermöglicht das Fragen nach einer Übersicht der verkaufsstärksten Kunden oder nach dem Ablauf für das Erstellen einer Mahnung. Die KI zitiert dann die Datensätze aus dem System oder listet die nötigen Arbeitsschritte auf.

Dieser KI-Chat in Microsofts ERP befindet sich noch im «Preview»: Der flächendeckende Roll-out steht noch an. Nachvollziehbar, dass der Chat an Kinderkrankheiten leidet: Ab und zu ist er nicht verfügbar und antwortet mit Fehlermeldungen.

Nachfolgend zwei Anwendungsfälle, die gut funktionieren und einen echten Nutzen in der täglichen Arbeit stiften:

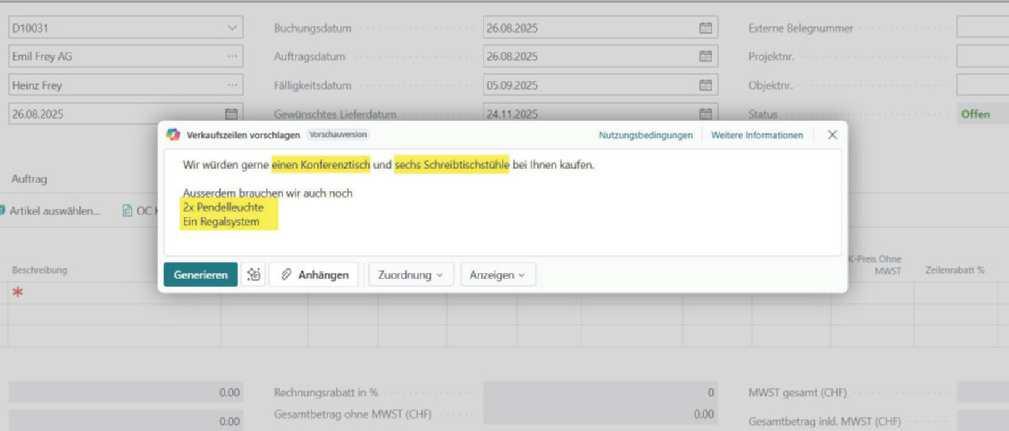

Routineaufgaben im Verkauf

Wenn der Verkaufsinnendienst eine Bestellung per E-Mail erhält, kann der E-Mail-Text mit Copy-Paste direkt im ERP eingefügt werden und die KI identifiziert automatisch die im Mail

genannten Artikel und Mengen. Dabei kommt die KI sehr gut mit den Freiform-Formulierungen in den E-Mails klar und wählt die korrekten Artikel und Mengen.

Automatische Datenanalyse-Dashboards

Auf einem dynamischen Daten-Dashboard kann der KI beschrieben werden, was für einen Analysebericht man gerne hätte und bekommt diesen automatisch erstellt. Zusätzliche Datenreihen oder Filtermöglichkeiten können nachgefordert werden und die KI passt den Bericht an.

Wo heute noch Grenzen liegen

Nebst der punktuellen Unzuverlässigkeit des Chats fällt auf: In deutscher Sprache gefragt, antwortet die KI manchmal in Englisch. Zudem ist es aktuell noch nötig, sich eng an den exakten Bezeichnungen von Feldern oder Tabellen im System halten. Ein «Bestellen» kann für die KI ein zu ungenauer Begriff sein.

KI schlägt Artikel für Verkaufsauftrag vor. Quelle: redPoint

Vom KI-Hype zur echten Hilfe Digital-Event für Schweizer KMU

27. Januar 2026, 10:30–12:00 Uhr

Künstliche Intelligenz kann Prozesse vereinfachen, Innovationen antreiben und echte Entlastung bringen. In diesem kompakten Digital-Event zeigen führende Fachleute, wie KMU KI sinnvoll und verantwortungs voll einsetzen – praxisnah, verständlich und ohne leere Buzzwords.

Jetzt kostenlos anmelden

https://qrco.de/bgJZZ2

Blick nach vorn: Agents sollen übernehmen

Künftig sollen spezialisierte KI-Agenten ganze Aufgabenberei che übernehmen, etwa das automatische und eigenständige Erstellen von Verkaufsaufträgen. Dabei überwacht der Agent ein E-Mail-Postfach, liest eingehende Bestellungen, legt einen Verkaufsauftrag an und erstellt die Artikelzeilen mit den be stellten Mengen. Dieser Verkaufsagent ist auf Herbst 2025 angekündigt.

Die Herstellerin pusht das Thema stark und die Zahl an KI-Funk tionen im System wächst praktisch wöchentlich. Auch das Marktinteresse wächst in ähnlichem Tempo, wobei KI-Funktio nalitäten noch kein treibender Nachfragefaktor sind.

Carlos Bouzo ist Experte für KI-gestützte ERP-Lösungen mit Microsoft Dynamics 365 BC bei redPoint

Dieser Beitrag wurde ermöglicht von redPoint AG. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Einführung und den Betrieb der Cloud ERP Lösung Microsoft Dynamics 365 Business Central. www.redpoint.swiss

Werden Sie jetzt Mitglied im inspirierendsten KMU-Netzwerk der Schweiz.

Die spannenden, innovativen und erfolgreichen Schweizer KMU verdienen sich eine eigene Fanbasis. Lassen Sie sich von diesen Erfolgsgeschichten inspirieren und seien sie live dabei am Prix SVC in Basel am 13. November 2025. Jetzt SVC Mitglied werden!

Mehr erfahren: Follow us!

Noch vor wenigen Jahren brummten in den Kellern vieler Unternehmen die Server.

Dann kam die Cloud – und mit ihr die Idee, Daten extern zu hosten. Heute gehen KMU einen Schritt weiter: Sie beziehen ihre Business-Software direkt als Service. Willkommen im SaaS-Zeitalter.

Alain Zanolari

Von der Cloud zur Dienstleistung

Die Cloud ist inzwischen fast so alltäglich wie die bargeldlose Bezahlung im Café. Doch Software as a Service (Saas) geht weiter: Hier wird nicht nur Speicherplatz ausgelagert, sondern gleich die ganze Anwendung. Unternehmen zahlen eine nutzungsbasierte Gebühr, oft monatlich oder jährlich, und erhalten dafür eine stets aktuelle, wartungsfreie Softwarelösung direkt aus dem Browser.

Vorteile, die KMU wirklich weiterbringen

Die Vorteile von SaaS sind vielfältig. Hier eine kleine, nicht vollständige Aufzählung:

• Kosteneffizienz: Keine teuren Lizenzen, keine Installationen, keine Wartung. Bezahlt wird nur, was genutzt wird – und das lässt sich jederzeit anpassen oder kündigen.

Flexibilität: SaaS skaliert mit dem Unternehmen. Neue Funktionen, mehr Nutzer, andere Module? Kein Problem.

• Einfachheit: Die Software ist sofort einsatzbereit, Updates laufen automatisch und die IT muss sich nicht um Infrastruktur kümmern.

• Mobilität: Arbeiten von überall, ob im Büro, im Zug oder im Homeoffice.

Aber auch SaaS hat seine Schattenseiten

Wie alle Technologien bietet auch SaaS nicht nur Vorteile. Hier sind einige der möglichen Nachteile:

• Abhängigkeit: Ohne Internet kein Zugriff. Und wenn der Anbieter wankt, wankt auch das eigene System.

• Datenschutz: Die Daten liegen auf fremden Servern –das verlangt Vertrauen und klare Abmachungen.

• Kompatibilität: Nicht jede SaaS-Lösung spricht dieselbe Sprache wie bestehende Systeme. Schnittstellen müssen geprüft und ggf. individuell angepasst werden.

Auf ein oft gehörtes Vorurteil zum Thema SaaS gehen wir im nächsten Abschnitt detaillierter ein:

Sicherheit: Mehr als nur ein Serverstandort

Für viele KMUs ist insbesondere die Frage der Datensicherheit zentral und oft mit Skepsis gegenüber SaaS verbunden. Besonders in regulierten Branchen gelten strenge Vorgaben, etwa

zum Hosting auf eigenen Servern. Doch auch jenseits gesetzlicher Verpflichtungen bleibt das Gefühl: «Unsere wertvollen Daten gehören nicht in irgendeine Cloud.»

Dabei gilt: Moderne SaaS-Anbieter investieren massiv in Sicherheit, oft weit mehr, als ein KMU intern leisten könnte.

Dazu gehören:

• Zertifizierte Rechenzentren mit physischer und digitaler Zugangskontrolle

• Verschlüsselung auf Transport- und Speicherebene

• Redundanz und Backup-Strategien, die Ausfälle minimieren

• Regelmässige Penetrationstests und Audits

• Transparente Datenstandorte, oft mit Wahlmöglichkeiten für Schweizer oder EU-Hosting

Gerade für KMUs kann das bedeuten: Mehr Sicherheit als im eigenen Keller, ohne den Aufwand und die Kosten einer eigenen Infrastruktur. Entscheidend ist, die richtigen Anbieter zu wählen sowie die eigenen Anforderungen klar zu definieren.

SaaS in der Schweiz – wohin geht die Reise?

SaaS für Schweizer KMU zunehmend zum strategischen Erfolgsfaktor. Cloudlösungen entlasten die IT, modernisieren Prozesse und schaffen Raum für Innovation – oft sogar mit KI-Unterstützung. Die Anbieterlandschaft wächst, und auch branchenspezifische Lösungen sind längst verfügbar.

Die Richtung ist klar: Software wird zur Dienstleistung. Und während sich die digitale Landschaft weiterentwickelt – etwa von SaaS zu Agentic AI – zeigt sich: Wer digitale Modelle früh versteht, gestaltet die Zukunft aktiv mit.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen ausgewiesene SaaSSpezialisten vor. Sind Sie etwas überfordert mit dem schieren Angebot an möglicher Software für Ihr Unternehmen? Gerne helfen Ihnen die unabhängigen Consultants des topsoft Consulting-Netzwerks, die passende IT-Lösung für Ihr Unternehmen zu finden.

SaaS-Marktübersicht auf topsoft.ch

Mehr als 50 Lösungen online –mit Filterfunktion für Ihre Auswahl mit System. tinyurl.com/tsm-25-3-SaaS

redPoint AG

Chollerstrasse 32

6300 Zug

T +41 41 545 60 60

www.redPoint.swiss verkauf@redPoint.swiss

redPoint bietet Ihnen eine flexible, standardisierte und bedienerfreundliche ERP Software zur Digitalisierung Ihres Unternehmens. Die ERP Lösung entspricht den Anforderungen von Schweizer KMU – von der kleinen, jungen Firma welche eine hohe Standardisierung sucht, bis zum grossen KMU, welches unterschiedliche digitale Tools einsetzen will. Unsere Branchenlösung für Handel, Projektgeschäft & Dienstleister, Service & Unterhalt und Produktion & Fertigung bringen unseren Kunden echten Mehrwert.

In unseren erfolgreichen ERP Projekten steckt Erfahrung und Engagement –seit über 30 Jahren.

Wir kombinieren das Beste der weltweit eingesetzten Microsoft Unternehmens-Software Dynamics 365 Business Central (NAV / Navision) mit unserer Best Practice für unsere Kunden. Dank unseren profunden Branchen-Kenntnissen arbeiten Sie mit uns auf Augenhöhe.

redPoint – ERP auf den Punkt gebracht!

Haufe X360 – die moderne Cloud-ERP-Lösung für Schweizer KMU

Produkte / Kompetenzen

redPoint Branchenlösung für den Handel

redPoint Branchenlösung für Produktion & Fertigung

redPoint Branchenlösung für Projektgeschäft & Dienstleister redPoint Branchenlösung für Service & Unterhalt

Microsoft Dynamics 365 Business Central Microsoft Dynamics NAV

Kontaktperson

Michael Bechen

Haufe X360

c/o 2p team GmbH

Baarerstrasse 52

6300 Zug

T +41 79 638 42 31 www.haufe-x360.ch/ info@2pteam.ch

Haufe X360 ist die innovative Business-Management-Plattform von Haufe und bietet Schweizer KMU eine voll integrierte, modulare Cloud-ERPLösung. Die Software deckt Finanzbuchhaltung, Warenwirtschaft, Projektmanagement, CRM und viele weitere Geschäftsprozesse ab – flexibel, skalierbar und 100 % webbasiert. Mit ihrem API-first-Ansatz lässt sich Haufe X360 nahtlos in bestehende Systeme integrieren und unterstützt Unternehmen optimal bei der Digitalisierung. Besonderheiten des Schweizer Marktes, wie lokale Buchhaltungsanforderungen, werden direkt berücksichtigt. Haufe setzt dabei auf ein Partnernetzwerk in der Schweiz: Vertrieb, Implementierung und Support erfolgen durch qualifizierte Schweizer IT-Dienstleister –ohne Wettbewerb durch den Hersteller.

VLEXbusiness AG

Werftestrasse 4

6005 Luzern

T +41 41 921 99 49 www.vlexplus.com info@vlexplus.com

VLEX ist Ihr verlässlicher Partner für die digitale Transformation und Automatisierung in der mittelständischen Fertigungsindustrie. Als Teil der VLEXgroup werden an fünf Standorten umfassende Strategie- und Prozessberatung, hochwertige Hardware, integrierte Lösungen und erstklassige Managed Services angeboten.

Das Herzstück ist die cloud-fähige ERP-Software VlexPlus, die als zentrale Daten- und Prozessdrehscheibe sämtliche Abläufe in Ihrer Wertschöpfungskette bis zum Shopfloor abbildet.

Mit Branchenerweiterungen, massgeschneiderten Apps, nahtlosen E-Commerce- und Cloud-Anbindungen sowie der Integration von smarten Workflow-Technologien wie IoT, KI, Sensorik und Robotik schafft VLEX für Sie Transparenz, Effizienz und den entscheidenden Wettbewerbsvorsprung in der kundenauftragsorientierten Fertigung.

KLARA Business AG

KLARA.ch

Schlössli Schönegg, Wilhelmshöhe

6003 Luzern

T +41 41 329 07 00 www.klara.ch info@klara.ch

KLARA, die «All-in-One» KMU Software

Die führende Schweizer Software für KMU, Selbständige und Vereine bietet dir alle digitalen Anwendungen, die du für deinen Alltag benötigst, in einem System.

Die modulare Struktur ermöglicht es dir, jederzeit einzelne Funktionsmodule (sogenannte «Widgets») nach deinen Bedürfnissen zu aktivieren.

Ob Buchhaltung, Kundenverwaltung, Lohnwesen, Kassensystem oder Online-Shop – alle diese und weitere verfügbaren Module sind perfekt miteinander synchronisiert, um deinen Geschäftsalltag zu erleichtern.

Produkte / Kompetenzen

Haufe X360, modernes Cloud-ERP für mittlere Firmen.

Webbasierte Business-Plattform flexibel & skalierbar

Module: Finanzen, CRM, Projekt und Warenwirtschaft integriert API-first: einfache Anbindung an best. IT-Lösungen möglich. Schweizer Besonderheiten sind im System berücksichtigt. Lokaler Vertrieb & Support ohne Herstellerkonkurrenz

Kontaktperson

Rudolf Schuler

Produkte / Kompetenzen

Mit VlexPlus erhalten mittelständische Unternehmen wie Kleinserien-, Einzel-, Auftrags- und Variantenfertiger eine ERP-Komplettlösung der neuesten Generation. Die Software-lösung ist branchenneutral, flexibel, plattformunabhängig und mobilefähig.

Kontaktperson

Siegfried Laibach

Produkte / Kompetenzen

- KLARA Buchhaltung

- KLARA Lohn

- KLARA Kundenverwaltung

- KLARA Auftrags- & Artikelverw.

- KLARA Projekt

- KLARA Time

- KLARA Budget

- KLARA Kasse

- KLARA Online Shop

- KLARA Inventar

- KLARA Online Terminbuchung

- KLARA Online Präsenz

Kontakt

Leander Gabathuler

Produkt

Anbieter

aBusiness Suite Langmeier Software™

axelor ERP Xippo GmbH

blue office® blue office ag

bossERP bossinfo.ch AG

BX:COCKPIT - für Verbände und Vereine Batix Schweiz AG

Capelo ERP SYZ AG Informatik

Digital Core SAP S/4 HANA All for One Switzerland AG

DOMUS - für die Bau- und Baunebenbranche Optiwork AG

ERP Software für Anlagenbau Logico Solutions AG

ERPNext libracore AG

Exxas Exxas AG

IFS Cloud FLEXiCODE Schweiz AG

ingo365: für Ingenieur- & Architekturbüros newvision

iOffice WMC IT Solutions AG

KLARA Business Paket KLARA Business Software

libracore Business

Software libracore AG

LOXY LOXY International AG

m2 solution m2 software GmbH

Microsoft Dynamics 365 Business Central redPoint AG

Microsoft Dynamics 365 Business Central KUMAVISION AG (Schweiz)

Microsoft Dynamics 365 Business Central xalution GmbH

Myfactory Forterro Schweiz AG

Odoo acunomic:erp

OpenBiz Clixmedia GmbH

Orphy Orphis AG

PLEAN für Dienstleister Consultinform AG

reybex Cloud native ERP onboos gmbh

SAP S/4HANA All for One Switzerland AG

Swiss21 Swiss21.org AG

SYZInTime SYZ AG Informatik

tricoma Maneta tricoma AG

tryton.cloud iHilfe Powersolutions GmbH

Uniconta UPS Consulting

VlexPlus 6.3 VLEXbusiness AG

VOLTA Karakun AG

weclapp Cloud ERP Handel weclapp GmbH

Winoffice PRIME - ERP Winoffice AG

Xentral ERP onboos gmbh

XfleX Business Software XfleX Software AG

Auf topsoft.ch finden Sie weitere Beiträge und interessante

Webinar-Replays

Wenn KI-Agenten beginnen, die Software zu nutzen, zählt nicht mehr die Anzahl der User, sondern das Ergebnis. Das verändert die ökonomische Logik von SaaS grundlegend, sowohl für IT-Anbieter als auch für die Kunden.

Dr. Jürgen Müller

In den letzten zwei Jahrzehnten beruhte das Geschäftsmodell von Software-as-a-Service weitgehend auf nur einem Preismodell: der Abrechnung pro Nutzer oder «per seat». Das funktioniert gut, solange Software hauptsächlich von Menschen benutzt wird. Doch durch den Aufstieg agentischer KI-Systeme verliert das Argument «mehr Nutzer gleich mehr Wert» erheblich an Schlagkraft.

KI-Agenten ersetzen zunehmend menschliche Interaktion mit der Software. Wir treten ein in das Zeitalter von Agentic SaaS (ASaaS). Dabei geht es nicht mehr um Nutzung, sondern um Zielerreichung und Ergebnisse. Die ökonomische Logik erfordert daher eine Neuausrichtung der Preisgestaltung und des Wertversprechens. Aber nicht nur die Benutzerrolle verändert sich grundlegend.

Warum das nutzerbasierte Modell nicht mehr funktioniert

Der sich abzeichnende Abschied vom Pro-Nutzer-Modell hat zwei wesentliche Gründe:

Menschen sind nicht mehr die Hauptakteure Im ASaaS-Modell werden Menschen von aktiven Nutzern zu «passiven» Zielvorgebern. Statt in einem ERP-System Buttons zu klicken oder Daten einzugeben, formulieren sie in natürlicher Sprache (conversational AI) die Ziele. So kann z. B. eine Eingabe lauten: «Erstelle eine Cash-Flow Projektion für das nächste Quartal unter Berücksichtigung der letzten zwei Jahre und der geplanten Ausgaben für den Launch unseres neuen Produktes». Die KI-Agenten übernehmen die Interaktion mit der Software und den verfügbaren Datenquellen. Der Kunde dürfte somit kaum noch bereit sein, den gleichen Preis wie für die Zugangsberechtigung von z. B. bisher 100 SaaS-Nutzern zu zahlen, wenn drei Agenten deren Job erledigen. Obwohl der ASaaS-Anbieter ihm einen enormen Effizienzgewinn und eine deutliche bessere User Experience liefert.

• Die Kostenstruktur ist eine andere Agenten arbeiten rund um die Uhr, ohne Ermüdung, weltweit gleichzeitig, zukünftig wahrscheinlich auch herstellerunabhängig vernetzt und skalieren in Sekunden. Diesen Prozes-

sen liegt eine andere Kostenstruktur zugrunde: laufende Trainingskosten und die Anpassung von Modellen sowie GPU/TPU-Zeit, hoher Energieverbrauch durch die ständige Verarbeitung grosser Datenmengen, skalierbare Cloud-Ressourcen etc. Laut OpenAI kostet GPT4 Turbo 0,01 bis 0,03 US-Dollar pro 1000 Tokens (sog. Inference Cost, Stand Juli 2025). Beim Einsatz mehrerer Agenten, etwa in Verbindung mit solchen, die auf bestimmte Aufgaben spezialisiert sind, können sich diese Kosten sehr schnell aufschaukeln. KI-Systeme sind daher kostenintensiver in Betrieb und Wartung als statische SaaS-Lösungen. Das User-Modell bildet diese Kostenstruktur nicht ab und kann für ASaaS-Hersteller grosse finanzielle Risiken bergen.

Vor diesem Hintergrund experimentieren Anbieter mit neuen Preisansätzen, die besser zu ASaaS passen. Der Begriff «experimentieren» ist hier bewusst gewählt, da Vieles noch in der Findung ist.

• Ergebnisbasierte Preisgestaltung (Value-as-a-Service): Die Preise orientieren sich an konkreten Ergebnissen – etwa pro erstelltes Dokument, pro qualifiziertes Lead oder als Prozentsatz erzielter Einsparungen. Auch eine Umsatzbeteiligung ist in manchen Bereichen denkbar. Der Software-Provider erhält einen Anteil am generierten Mehrwert. Besonders attraktiv ist dies in performance-orientierten Branchen wie E-Commerce oder Marketing mit klarem ROI.

Beispiele:

Kundensupport: Preis pro gelöstes Ticket oder Gespräch. Marketing: Preis basierend auf der Conversion Rate oder Lead-Generierung. Produktivitätstools: Preis gemessen an eingesparten Stunden.

Dieses Modell bringt Preis und Wert besser in Einklang, erhöht aber deutlich die Komplexität in der Ergebnisdefinition, der Attribution und des Trackings. Varianten des Value-as-a-Service Preismodells finden sich u.a. bei Salesforce, ZenDesk, Intercom (Kundendienst) oder ChargeFlow (eCommerce).

Daneben existieren unterschiedliche Verbrauchsmodelle:

• Agenten-Lizenzen

Statt für jeden menschlichen Nutzer eine Lizenz zu kaufen, zahlen Kunden hier für die Anzahl der KI-Agenten, die gleichzeitig oder parallel aktiv sein können.

Beispiel:

Ein solches Preismodell findet sich bei Genesys, einem Anbieter von Call Center und Customer Experience Lösungen. Das Unternehmen bietet neben anderen Preismodellen dem Kunden «Concurrent Bots» an. Je mehr parallele Konversationen ein Unternehmen über Bots führen möchte, desto mehr Kapazität (sprich: Lizenzen für virtuelle Agenten) muss es erwerben.

Task Credits

Der Kunde zahlt für die von den Agenten erfolgreich erledigten Aufgaben.

Beispiel:

OpenAI bietet über seine API verschiedene KI-Modelle an –darunter GPT-5 und spezialisierte Varianten wie GPT-5 mini und nano. Auch Bildgenerierung mit DALL·E ist weiterhin möglich. Die Abrechnung erfolgt typischerweise nach verbrauchten Tokens oder erledigten Aufgaben. Kunden zahlen für jede erledigte Aufgabe (z. B. Text generieren, Bild erstellen, Sprache transkribieren), was dem Modell der Task Credits entspricht.

• Hybride Modelle

Sie bestehen aus einer Mischung aus Grundgebühr und nutzungsbasierten Komponenten. Das kann etwa ein Basistarif für den Zugang sein, kombiniert mit verbrauchsabhängigen Kosten für höherwertige, KI-gestützte Funktionen. Zusätzliche Leistungen rechtfertigen in diesen Fällen einen Premiumpreis. Ziel ist es, ein Gleichgewicht zwischen planbarem Umsatz für Anbieter und wertbasierten Kosten für Kunden zu finden.

Beispiel:

SAP SuccessFactors bietet zusätzlich zu seinen HR Basisfunktionen KI-Komponenten, die mehr Rechenleistung oder spezielle Datenverarbeitung erfordern und daher kostenpflichtig sind. Das sind etwa tiefgehende prädiktive Analysen für Personalfluktuation oder hochautomatisierte BewerberScreenings durch Bots.

Konsequenzen für Softwareanbieter und Endkunden

Die Integration von KI in SaaS-Anwendungen bedeutet nicht nur eine Funktionsergänzung, sondern eine tiefgreifende Veränderung von Geschäftsmodellen, die sowohl Kunden wie ISVs betrifft. Messbare Wertschöpfung statt blosser Nutzung ist ihre Grundlage.

Das impliziert zum einen, dass sowohl Anbieter wie auch Kunden in der Lage sind, Ergebnisse zweifelsfrei nachzuvollziehen, zu quantifizieren und der Software zuzuschreiben (Attributionsfähigkeit). Produktdesign und Analytics müssen auf diese neuen Metriken ausgerichtet werden. Niemand möchte sich mit seinem Kunden bzw. Lieferanten um jede Rechnung streiten, weil im Lizenzvertrag die Definition von «Erfolg» unklar ist oder Ergebnisse nicht messbar sind. Empfehlenswert ist es, bei der Festlegung dem «KISS-Prinzip» zu folgen: Keep it simple, stupid». Zum anderen kann sich dadurch das Geschäftsrisiko deutlich in Richtung Anbieter verschieben, während fehlende Wertschöpfung bei «per user»-Modellen zumindest kurzfristig eher das Problem des Kunden ist.

Softwareanbieter müssen sich also tiefer mit den Geschäftsprozessen ihrer Kunden auseinandersetzen und robuste Analysefähigkeiten im Hinblick auf Ergebnisse entwickeln. Dadurch werden sie zum Partner des Kunden und direkter Teilhaber an dessen Geschäftsrisiko.

Dr. Jürgen Müller ist Partner bei Go Europe Consulting und hat mehr als 35 Jahre in verantwortungsvollen Positionen in der IT in Europa und den USA gearbeitet. www.linkedin.com/in/mueller-juergen

Wenn Software Ihr Business neu erfindet

Wie verändern KI-Agenten schon jetzt Geschäftsprozesse? Im Webinar mit dem Autor sowie Experten von Google Cloud und Relanto erfahren Sie es –praxisnah und konkret.

Sie können:

• Die Zusammenfassung davon lesen,

• das kostenlose Webinar Replay anschauen oder

• die kurzweilige KI-Quintessenz als Podcast anhören: www.tinyurl.com/tsm-24-3-agentic-ai

und wie Sie es besser machen können

KI-Projekte scheitern meist nicht an der Technik, sondern an fehlender strategischer Führung und mangelnder Einbindung der Mitarbeitenden. Warum HR von Anfang an Teil der Lösung sein muss und wie Führungskräfte echte Transformation gestalten –statt Technologie zu verwalten.

Nancy Wayland und Magdalena Orascanin

KMU stehen unter Druck, digitale Transformation schnell und effizient umzusetzen. Ganz besonders durch den Einsatz von KISystemen. Doch oft scheitern diese Projekte – nicht an der Technik, sondern an fehlender strategischer Führung und unzureichender Einbindung der Mitarbeitenden.

Als Nancy Wayland angefragt wurde, einen Beitrag über Digitale Transformation, KI und Wandel zu schreiben, war ihre Antwort klar: Ja – aber nur zusammen mit Magdalena Orascanin. Denn wenn wir über Transformation sprechen, dann nicht theoretisch – sondern praktisch. Und «praktisch» bedeutet in unserer Erfahrung: Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

Was uns dabei antreibt, ist die Verbindung zweier Perspektiven: Erfahrung mit der Steuerung digitaler Transformation aus Geschäftsführungssicht und fundierte KI-Fachexpertise aus dem Bereich HR. Denn es gibt genug allgemeine Ratschläge, wie man theoretisch vorgehen sollte – wir wollen zeigen, wie es wirklich funktionieren kann.

Viele starten mit der Technik – und bleiben dort stecken

KI ist längst in der Praxis angekommen – zumindest auf dem Papier. Viele Unternehmen investieren beträchtliche Summen, einige implementieren neue Systeme, doch nur wenige verändern tatsächlich etwas Substanzielles. Woran liegt das?

Unsere Erfahrung zeigt: Der Impuls ist oft richtig und der Druck durchaus vorhanden. Aber, der Blick bleibt zu eng gefasst. Digitale Transformation wird häufig als Projekt behandelt, das mit definierten Tools, einem straffen Zeitplan und einem festen Budget «über die Bühne» gebracht werden muss. Dabei übersehen viele, dass es sich vor allem um einen tiefgreifenden Eingriff in bestehende Arbeitsweisen, etablierte Entscheidungswege und gewachsene Rollenverständnisse handelt.

Genau dieser Aspekt wird selten von Anfang an systematisch mitgedacht. Nancy erlebt das regelmässig in Gesprächen mit Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern, die schnell handeln wollen, bevor sie vollständig verstanden haben, was dieses Handeln von ihrer Organisation verlangt. Magdalena begegnet ähnlichen Herausforderungen in HR-Teams, die plötzlich KI-Lösungen «ausrollen» sollen, ohne dass vorher grundlegend geklärt wurde, wie und wofür diese Technologien tatsächlich gebraucht werden.

Was unterscheidet Projekte, die Wirkung entfalten?

In unserer Arbeit beobachten wir viele Projekte, die scheitern –aber auch einige, die bemerkenswert gut funktionieren. Die Unterschiede sind fast immer dieselben und lassen sich auf wenige zentrale Faktoren zurückführen.

• Erfolgreiche Projekte beginnen mit einem klaren beschriebenen, konkreten Problem, das gelöst werden soll.

• Die Verantwortung ist eindeutig geklärt und liegt dort, wo strategische Entscheidungen getroffen werden.

• HR wird frühzeitig eingebunden – nicht erst dann, wenn es um Change-Kommunikation oder die Bewältigung von Widerständen geht.

• Die betroffenen Mitarbeitenden werden nicht als passive Zielgruppe betrachtet, sondern als aktive Beteiligte am Wandel verstanden.

Am wichtigsten aber ist: Am Anfang steht kein Tool oder eine bestimmte Technologie. Vielmehr beginnt alles mit einer ehrlichen Auseinandersetzung mit dem, was im Unternehmen gerade nicht optimal funktioniert – oder bald nicht mehr funktionieren wird.

Bevor also Budgets freigegeben und Projekte gestartet werden, lohnt es sich deshalb, drei grundlegende Fragen zu klären:

1. Welches konkrete Problem wollen wir lösen? Es geht nicht darum, allgemein zu «digitalisieren» oder «automatisieren», sondern spezifische Herausforderungen anzugehen: Bewerbungen gehen verloren, die Einarbeitung dauert zu lange, Entscheidungsprozesse sind zu langsam oder wichtige Kundeninformationen sind nicht verfügbar.

2. Wo entsteht ein klarer Mehrwert – und für wen? Der Nutzen sollte nicht abstrakt bleiben, sondern im täglichen Arbeitsalltag spürbar werden. Wird etwas schneller, einfacher oder verlässlicher? Profitieren davon Kundinnen und Kunden, Mitarbeitende oder ganze Teams?

3. Wie stellen wir sicher, dass das, was wir einführen, auch langfristig funktioniert? Dazu braucht es klare Verantwortlichkeiten, qualitativ hochwertige Daten, ausreichend Zeit für Qualifizierung und vor allem jemanden, der kontinuierlich hinschaut, wenn es zu Problemen kommt.

Digitale Transformation braucht klare Ziele, gute Daten – und Menschen, die mitgestalten.

Und wenn dies Fragen beantwortet sind, hilft für die nächsten Schritte diese erstaunlich einfache Checkliste:

Checkliste 1: Erfolgsfaktoren digitaler Transformation

• Klare Zielsetzung: Ist das Ziel verständlich und nachvollziehbar formuliert? Gibt es eine überzeugende Story?

• Definierte Verantwortlichkeiten: Gibt es klare Zuständigkeiten – auch für den Umgang mit Fehlern?

• Datenqualität: Sind die vorhandenen Daten ausreichend und verwendbar?

• Partizipation: Werden die betroffenen Mitarbeitenden aktiv einbezogen?

Ethische Richtlinien: Gibt es einen durchdachten Plan für Bias, Fairness und Datenschutz?

• Nachbetreuung: Ist die kontinuierliche Betreuung und Pflege der Systeme auch nach dem Go-Live gesichert?

• Erfolgsmessung: Werden Wirkung und Erfolg anhand klar definierter Kriterien messbar gemacht?

HR als Treiber der digitalen Transformation

HR ist der beste Gradmesser für digitale Reife: Hier zeigt sich, wie Technologie, Prozesse und Menschen zusammenspielen. So verändert KI gerade grundlegend, wie Talente gefunden, entwickelt und gehalten werden. Laut WEF sehen 81 % der Unternehmen Upskilling und Weiterbildung als Schlüssel für erfolgreiche Transformation – noch vor Gehalt und Benefits!

HR-Abteilungen sehen zudem oft deutlich früher als andere Bereiche, wo Prozesse nicht richtig greifen, wo Rollen unklar definiert sind oder wo bestimmte Aufgaben Teams überlasten. Sie spüren auch, wenn Mitarbeitende überfordert sind oder

innerlich längst begonnen haben auszusteigen. Gleichzeitig liegt hier das grösste Gestaltungspotenzial: Wenn HR von Anfang an strategisch mitarbeitet, kann Wandel realitätsnah, konkret und nachhaltig gestaltet werden.

Ein international tätiges Unternehmen mit 1200 Mitarbeitenden führte KI-gestützte Onboarding-Workflows ein. Ziel: Neue Mitarbeitende schneller integrieren und gleichzeitig die HR-Teams entlasten. Der Erfolg beruhte auf drei Faktoren:

Personalisierte Journeys: Die KI stellte individuelle Onboarding-Pläne bereit – abgestimmt auf Rolle, Standort und Vorerfahrungen.

• Automatisierung von Standardaufgaben: Vertrags- und Dokumentenprozesse, IT-Zugänge und Schulungsbuchungen wurden automatisiert.

• Fokus auf den Menschen: Die KI entlastete das HR-Team von administrativen Aufgaben, sodass mehr Raum für persönliche Begleitung entstand.

Das Ergebnis: 40 % schnellere Onboarding-Zeiten, höhere Zufriedenheit bei neuen Mitarbeitenden und weniger manuelle Fehler.

Damit es zu solchen Erfolgen kommen kann, muss verstanden werden, dass ein entscheidendes Element für nachhaltige Transformation bei den Mitarbeitenden selbst liegt. In vielen Diskussionen rund um KI und Automatisierung stehen Effizienz, Skalierbarkeit und Kostensenkung im Zentrum. Doch oft wird vergessen, wer die neuen Systeme im Alltag nutzen und den Wandel tatsächlich gestalten soll. Laut World Economic Forum werden bis 2027 fast 50 Prozent aller Mitarbeitenden neue Kompetenzen benötigen – eine Entwicklung, die Unternehmen zu aktiver Begleitung dieser Entwicklung verpflichtet. →

Besondere Aufmerksamkeit verdienen dabei Gruppen, die bei Transformationsprojekten häufig übersehen werden: Menschen ohne ausgeprägten Digitalhintergrund, Teilzeitkräfte, ältere Kolleginnen und Kollegen sowie Mitarbeitende in Schnittstellenrollen. Sie sind keine «schwierigen Fälle», sondern das Fundament der Organisation. Wer diese Menschen gezielt einbindet, Wissen stärkt und Barrieren abbaut, schafft kulturelle Stabilität und sorgt dafür, dass Fortschritt auch tatsächlich wirkt.

Checkliste 2: KI sinnvoll in HR-Prozesse integrieren

• Konkrete Anwendungsfälle: Gibt es spezifische Use Cases mit erkennbarem, messbarem Nutzen (Onboarding, Learning, People Analytics)

• Passende Tools: Sind die gewählten Technologien praxistauglich und zur Organisationskultur und Datenlage passend?

• AI Literacy als Grundlage für Aktzeptanz: Wurde ein durchdachtes Qualifizierungskonzept entwickelt, das verschiedene Zielgruppen berücksichtigt?

Rechtliche Klarheit: Sind alle relevanten Rahmenbedingungen geklärt (DSGVO, EU AI Act, interne Richtlinien)? Und die Verantwortlichkeiten geklärt?

• Fairness-Prinzipien: Gibt es einen bewussten, strukturierten Umgang mit Bias und Diskriminierungsrisiken? Daten geprüft, Standards definiert?

• Transparente Kommunikation: Werden Mitarbeitende (auch Kandidierende) kontinuierlich informiert, gehört und aktiv einbezogen?

Iteratives Vorgehen: Sind Projekte so konzipiert, dass Anpassungen und Verbesserungen möglich sind? Klein starten, verbessern, skalieren.

Digitale Transformation ist kein Technik-Projekt – sondern ein Führungsprojekt. Tools sind dabei nur so stark, wie die Strategie, die sie trägt. Wer Wirkung will, braucht Mut zur Veränderung, klare Ziele, eine überzeugende Story und gezielt Qualifizierung. Die Zukunft gehört nicht den Unternehmen, die am schnellsten KI-Lösungen kaufen.

Nancy Wayland war selbst CEO und hat die Königsdisziplin der Kulturtransformation gemeistert. Heute bringt sie ihre Erfahrung als Mehrfach-Verwaltungsrätin und Startup-Gründerin gezielt ein, um CEOs und Geschäftsführende dabei zu begleiten, ihre Führungsrolle strategisch und wirksam zu gestalten. Sie arbeitet ausschliesslich mit Führungskräften auf C-Level, die echten Impact wollen.

Magdalena Orascanin ist KI-Strategin, Trainerin und Expertin für die Integration von Künstlicher Intelligenz in HR-Prozesse. Mit über 13 Jahren Erfahrung in internationalen HR-Leadership-Rollen unterstützt sie Unternehmen dabei, ihre HR-Teams fit für die digitale Zukunft zu machen – praxisnah, ethisch und wirksam.

Publikation in Zusammenarbeit mit: SWONET – Swiss Women Network www.swonet.ch

Du führst ein IT-Unternehmen –ich helfe dir dabei, deinen Vertrieb aufzustellen, Prozesse zu optimieren und gezielt die richtigen Kunden zu gewinnen.

Gemeinsam entwickeln wir eine klare Akquise- und Verkaufsstrategie, optimieren deine Sales-Prozesse und trainieren dich und dein Team systematisch.

Damit gewinnst du planbar mehr Kunden, verkürzt deine Verkaufszyklen und steigerst nachhaltig deinen Umsatz – mit weniger Aufwand. www.norbertherzog.ch

Tel/Whatsapp +41 77 442 68 22

In der heutigen digitalen Unternehmenswelt sind Daten allgegenwärtig – verborgen in Systemen, Prozessen und Transaktionen. Doch daraus nutzbare Erkenntnisse abzuleiten, insbesondere zur Verbesserung der operativen Effizienz, bleibt eine Herausforderung. Genau hier setzt Process Mining an: Es macht sichtbar, wie Arbeit tatsächlich abläuft – nicht nur, wie sie gedacht ist.

Was ist Process Mining?

Process Mining ist eine datengestützte Analysemethode, die reale Prozessabläufe aus Systemprotokollen (sogenannten Event Logs) rekonstruiert. So lassen sich Prozessvarianten, Engpässe, Schleifen und Wiederholungen erkennen – datenbasiert und objektiv. Es ersetzt Annahmen und Interviews durch Fakten und erzeugt ein visuelles Abbild des tatsächlichen Prozessflusses –vergleichbar mit einem Röntgenbild Ihrer Geschäftsprozesse.

Geschwindigkeit zählt: Event Logs als Entscheidungsgrundlage

Gerade in dynamischen Branchen wie Pharma, Finanzen, Logistik oder E-Commerce ist es entscheidend, Prozesse in Echtzeit zu verstehen und zu steuern. Beispielsweise kann das frühzeitige Erkennen eines Produktionsengpasses oder eines fehleranfälligen Arbeitsschritts direkte Auswirkungen auf Qualität, Effizienz und Kundenzufriedenheit haben.

Die Grundlage für diese Erkenntnisse ist ein strukturiertes Event Log – automatisiert, skalierbar und zeitnah verfügbar. Nur so lassen sich Abweichungen frühzeitig erkennen und gezielte Massnahmen einleiten.

Process Mining: Vom Datenblick zur Prozessverbesserung

Sobald das Event Log bereitsteht, kommt zum Beispiel Microsoft Power Automate Process Mining ins Spiel. Diese Plattform ermöglicht es, Prozessdaten in visuelle und steuerbare Erkenntnisse umzuwandeln – mit folgenden Funktionen:

Interaktive Visualisierung von Prozessvarianten und -abweichungen

• Analyse von Schleifen, Wiederholungen, Durchlaufzeiten und Engpässen

• Simulation von Optimierungen und Vorhersage von Prozessergebnissen

• Integration in das Microsoft-Ökosystem zur direkten Prozessautomatisierung

Warum MS Power Automate Process Mining?

Es ist kosteneffizient, integriert sich nahtlos in Microsoft-Produkte wie Power BI und Power Automate und eignet sich ideal für Unternehmen, die bereits auf Microsoft setzen. Damit gelingt eine durchgängige Analyse und Automatisierung ohne Toolbruch.

Eine Demo – von der Analyse zur Aktion

In einer beispielhaften Demo auf Basis realer Kundenmuster analysierten wir über 1500 simulierte Prozessfälle. Die Ergebnisse:

• 5 % der Fälle wiesen Schleifen auf, bei denen Prozessschritte unnötig wiederholt wurden

• 23 % der Fälle enthielten Rework, d. h. Korrekturschritte aufgrund vorheriger Fehler

Diese Befunde sind typische Hinweise auf Reibungsverluste –oft versteckt in komplexen Workflows. Ihre Identifikation ist der erste Schritt hin zu Automatisierung, Effizienzsteigerung und Prozessqualität.

Process Mining mit BI und Data Science kombinieren

Process Mining ermöglicht es Unternehmen, ihre Prozesse faktenbasiert zu analysieren und zu optimieren – nicht anhand von Annahmen, sondern durch echte Systemdaten.

In Kombination mit Business Intelligence (BI) und Data Science entsteht daraus ein wirkungsvolles Gesamtbild: Während Process Mining Transparenz über tatsächliche Prozessabläufe schafft, liefert BI den strategischen Kontext durch KPIs, Dashboards und Steuerungsinformationen. Data Science ergänzt dies um prädiktive Analysen und Handlungsempfehlungen – etwa zur Vorhersage von Engpässen oder zur Simulation optimaler Prozessverläufe. Diese Verbindung ermöglicht eine fundierte, datengestützte Entscheidungsfindung und hilft, Prozesse nicht nur zu verstehen, sondern gezielt zu verbessern, zu automatisieren und strategisch auszurichten. So wird aus Daten echte Wirkung.