微醺之島:

文化的地「酒」天長

要談南島,有獨特的禮俗信 仰、划舟跨海的遷徙、敬天地萬 物的樂舞等等,多元文化鑲嵌之

下長成的斑塊景觀,是南島族群 們共榮也私享的瑰麗。在臺灣,

海風、田壤與山系不斷形塑著我 們,成為精神及物質豐滿的民族, 我們掌握航海智慧、享有歲時祭 儀的歡樂,最重要的是,我們始 終清楚自己是誰。

《海海臺東》本期鎖定釀酒 文化,酒藏在南島族群的禮俗節 慶中,是不可或缺的角色,以在 地物產釀製,更長久地將人與自 然緊密牽連,這正是我們持續追

求貼近土地,靠攏海洋的原因。

每一杯酒,都是從不同食材提煉 出的家鄉味,我們飲下對過去的 敬意,還有未來的展望。

我們致力於打開地界,聯結 每一區的綠色廊帶,並積極擘劃 永續方程,喚起地方意識的希望 與前景。在這片土地上,我們將 繼續探索文化的深度與廣度,讓 南島的故事在每一個角落綻放。

發行人

【編輯室報告】

乾杯.秋風釀酒

文/ 簡齊儒 ( 海海臺東責任編輯、臺東 大學華語文學系教授)

知名釀酒師夸.馬洪 (Croix Maron)曾妙讚:「我在煮過的葡 萄酒中,發現葡萄酒的靈魂。」

若酒水裡藏有另一生命,那麼造 物主能變萬物也就不稀奇了。東 方南島的族群,酒更是禮敬,原 民朋友往往在宴席開動前,舉杯

點撒三下:以酒敬天、敬地、也 禮拜祖靈萬物;酒亦為祭儀、信 仰,在生命的各種喜樂婚喪,起 作用、拚強大。更何況一首〈白 米酒我愛你〉 成了原民的地下國 歌,沒有人能夠比酒強。

敬神也娛人,酒的原型是小 米,也稱粟,小米係是南島族群 共有的神聖食糧,豐年祭、收穫 祭,全都是對土地豐饒的感謝與 期望,也是餽贈親友的最好禮物。

還記得《番社采風圖考》亦曾紀

錄盛況,「每歲收粟時,

通社歡飲,男女雜坐

地上,酌以木瓢、椰碗,互相酬 酢,不醉不止……以為快樂。」

小米收穫祭時,遊子返鄉,群歡 群慶,總是能在酒國世界裡,與 祖靈感應、萬物感通、人情互暖。

部落豐年祭時,在地派出所體恤 民情,鐵定減少酒測,停工愛民, 讓祭儀能有更美好的發揮。

第三期主題的起源,是姊妹 淘以酒相逢時刻,公事系的麗娟 老師聊起前一陣子她擔任社造審 議,遇見一位臺東以山海為釀的 調酒師,專門媒合臺東酒吧採用 本土各種後山酒品,我們一聽興 奮不已,決定晚秋海海來點微醺, 後來就禮聘一開瓶出場費兩萬起 跳的酒國霸主張育銓教授,果然 酒神一出馬,募集多篇南島幫部 落寫手,落落闊論。

秋風精釀,韜養酒性,藉此 佳期,也順道出海行舟吧。《海 海臺東》第二期令人迷戀的南島 舟船賓果貼紙,到八月就藝會舉 辦的陸上行舟的南島小聚,也該 一起解謎/享醚了。

11/17還有「 非常釀酒 」分享會@海

泱日記,一起觀星,聽濤讀詩,也 品酒飲浪,歡迎報名入席喔。

很嗨的酒國/

南島莊園直送

文、圖/ 簡齊儒

(海海臺東責任編輯、臺東大學華語文 學系教授)

排灣族每到收穫祭,家家戶

戶的酒魂就會上身,以紅藜釀造 小米酒,備妥小米糕、酒、豬,

祭拜小米神,未婚男子上山砍柴,

送情柴給心儀女孩,女生則回送

小米粽,慶豐收也酬祖靈,情

人聯杯共飲恰是愛。布農族則以 八部合音唱歌給小米聽,打動天

上人間。卑南族以小米/糯米,

佐植物酵母(藜、菊葉、月橘、

Altuping)釀製。

有人以酒敬天地,也有人借

酒消愁,有人喝下優雅,也有人

年底敬奉相應的祖靈、家族親長,供桌上 陳列祭酒、三層豬肉、糯米球、錢幣。

喝得狼狽,喜悲都有酒陪襯,酒 逢摯友千杯少,輕嚐、淺品、豪 飲,盡是人生百態。

不獨厚小米酒,從自釀到公

賣,害慘多少肝變硬、心太軟的, 還有近年雨後春筍般露出的地方 酒釀,如:都蘭部落的出力釀(沒 排灣族嘉蘭部落「分享祭」。

左圖: 大地釀造植物園。

右頁圖: 嘉蘭部落魯凱族小米 製酒,運用天然酒麴 植物釀造。

力不夠味)、東太陽刺蔥酒、曲 禾枇杷酒、開創性酒莊之淡菜海 系列,輕晃酒杯,海的鮮鹹,波 濤浪蕩。

南島的酒,不僅有海味,更 是涵納山野園地,各種傳統知識 與態度的精釀,族群的酒麴植物 之輕百科開始發威,促酒興旺。

月亮時間的海米分讓人著迷,甚 至研發荖葉琴酒治痛風,風靡部 落、老少咸宜各種改裝調酒(竟 然有沙漠玫瑰這樣的美名),西 魯凱乾杯乃是相揪跳懸崖,帶小 米回老家的懷舊之旅。

正如酒能連接神與人,也可 跨越死生、黑白兩道。投幣式卡 拉 ok 唱得千杯不醉,進行情誼的 醞釀與耽溺,遠到不釀酒的蘭嶼, 都喝起黑小米。亦似阿美族所言, 酒也是一種回家的路。

我們喝下山脈聖品——獵人

特調,遙望海外:南島海域各種 採自大地的菲律賓椰花酒、馬達 加斯加的甘蔗樹皮酒。酒,就是 一種很嗨語言,如花百綻。

母語小酒吧

阿美族 epah malasang Maliepah tangidrakakalane

卑南族 kuta dinuliyan eraw pikkak temueraw

布農族 davus mis-av tu huzas kadavus

西魯凱 bava kabavane tangidrakakalane

酒

酒醉

飲酒

豐年祭

自釀酒

小米酒

酒

酒麴 釀酒

酒

飲酒歌

製作小米酒

酒

小米酒

豐年祭

東排灣 酒

上圖: palimo 是一種祭儀,為女性以自釀的酒慰勞 家中男性一年的辛勞。(Rex 拍攝)

Ch1

文/ 阿朵默臧拉 「釀一甕路」

當夏蟬開始鳴叫,部落也開始 召開 ilisin1 的會議,是該倒數阿美族 新年的時候了。

「ano cila mipalimo to fafahiyan, misaka’ni’, sa’ecaw to ko fafahiyan(接 下來女生要 palimo,是時候開始準 備釀酒了。)」

1 年祭名稱。在禁忌中,也有舉行儀式之意, 為港口部落每年七月固定舉行的年祭。

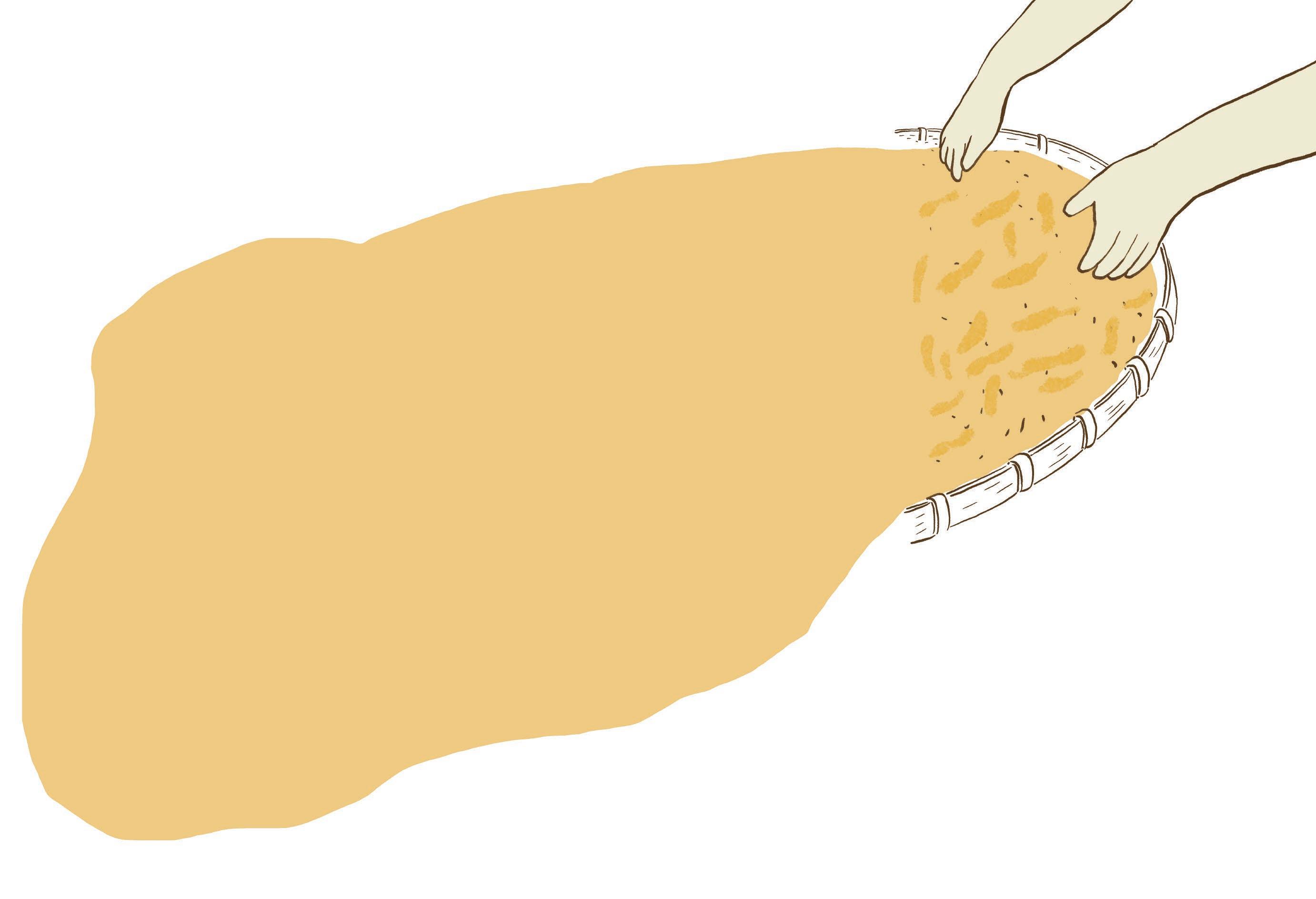

將家裡的石杵、木臼準備清

洗晾乾,陸續收集要製作酒麴的草

藥,找一個日子,木杵敲擊的聲音

迴盪在南風中,傍晚,一顆顆白色

小圓球已準備好躺在竹籃裡,靜靜 等待成熟。

這是女性一年一度的工事, 在以前,釀酒需要有豐收才得以

釀酒,所以從小米/稻米春初剛播 種,到冒出小芽後需要除草;夏初

開始結穗需要勤勞趕鳥,最後米穗 成熟到收割,這整個過程若是照顧

作物不夠辛勤、舉行儀式不夠虔

誠,那麼今年這個家將會辛苦地度 過接下來的一年。

「o lalan no mita ko epah 酒 是我們的路 2。」這句話即是在訴

說 pangcah 阿美族古老的酒文化,

並不是如現代我們所看見或貼上的 原住民與酒的標籤那樣:「一個沉 溺於酒精的族群、跟酒密不可分的 族群。」如本文開頭所提,在以前, 要有酒喝,就必須要先有豐收,故 酒若作為一個結果,那麼集結家族

下圖:

將草藥和糯米搗製成糰,再搓成小球等待發酵, 這就是酒麴的製作過程。

(阿朵默臧拉拍攝)

的力量則是那不可或缺的精神,且 不僅是集結世間人們的參與力量, 更是以舉辦儀式的方式請求看不見 的 kawas3 、to’as 4 在冥冥之中看顧 一切的進行皆能順利平安。

因此,為什麼 ilisin 女性要 palimo ? palimo 的過程是家中女 性以自釀的糯米酒向家族的男性長 輩敬酒,並感謝家中男性過去一年 的辛苦。而在男性接過女性遞上的 酒時,會高聲呼喊敬酒女性之於他 的輩份稱謂,接著祝福這位女性。

猶記得在我 20 歲第一次以自 釀的酒進入 ilisin 祭場,從家族輩 分最大的男性長輩開始 palimo 時, 長輩的祝福會讓心震動,淚不自 覺流下,杯中那白濁的糯米酒是

路、是榮耀,更是讓祭場裡的所有 有 adingo5 在此刻連結,進而產生 「mapolong kita itini (我們在這 裡,一起存在。)」的感動。

族語小教室

Ilisin

年祭名稱。在禁忌中,也有舉行儀式 之意,為港口部落每年七月固定舉行 的年祭。

O lalan no mita ko epah

酒是我們的路 此句話由巴奈母路老師口中習得。

kawas 神靈 to'as 祖先 adingo

有多種意思,此處意指靈魂。

作者/阿朵默臧拉

2 此句話由巴奈母路老師口中習得。

3 kawas 神靈。

4 to'as 祖先。

5 有多種意思,此處意指靈魂。

來自靠海的 Makota’ay 港口部落,從 小聽著浪濤長大的阿美族孩子。喜歡 古老的事物、大海、夏日的傍晚晚霞, 寫字。從小在部落長大,18 歲後獨自 前往北部城市工作學習。2022 年開 始認真拿起相機,以影像紀錄部落的 ilisin 年祭,透過觀景窗的眼睛,留下 充滿力量與感動的當下。現為身兼多 職的 22 歲女子,身體移動穿梭在烘焙 店、活動策劃公司、NGO 組織經營, 還有這座島嶼的山海之間,盼多元的 學習與不同視角的看,能夠豐富自己 生命的厚度、靈魂的重量。

土地釀造所──好酒以前的秘密

文、圖 ∣ 邱健維

我們或許都品味過一口好酒,但要怎麼釀出一 罈風味?

酒,與我們日常生活息息相關。除了舒緩身心 與交際應酬外,在許多族群的傳統祭儀文化與生命 禮俗裡,酒都扮演著極為重要的角色。在如今酒已 然唾手可得的時代,你是不是也一樣好奇,酒,是 怎麼釀造出來的?

酒麴,便是土地留給我們的祕密。在擁有不同 族群樣貌的臺東,酒麴有著各自不同的稱呼,包含 pikak 、 ekak 、 djulis 、 tamod 與白殼等,每一個名 稱背後都有著自己的故事及脈絡。過去製作酒麴, 是一件重要而且隱密的事情,在不同部落有著各自 製作酒麴的方法與規範。而製作酒麴的植物,更是 會隨著區域與環境的不同而有所差異,有些僅需要 三種植物便可以製作酒麴,有些卻需要高達十多種 的植物,這背後隱含著不同環境的特性。

Ch1

延續pikak文化的記憶, 在土地上種回我們的記憶

屬於位於南迴線上的土坂部 落,大多會以 qaljapan 七里香、

pangaru 艾納香、 palikun 小黃菊為 基礎製作酒麴,有些則會再加上 atap 排香草或者 kanadun 雞母珠 等。隨著環境的變遷, atap 排香草 已然成為部落裡不容易尋找的植 物。 2020 年,土坂部落的青年自主 邀請部落耆老黃月妹,帶領著青年 製作酒麴,延續部落裡重要的酒麴 文化。同樣來自土坂部落的piya lja rusagasag 田馬清山,對於 pikak 酒 麴的製作也從未間斷。

剛剛製作完成的酒麴。

透過不斷地實作發現 qaljapan 七里香、 pangaru 艾納香、 palikun 小黃菊各自影響著酒的濃度、香氣 以及甜味。 piya 的媽媽是來自土坂 的排灣族,爸爸則是外省老兵退 役,他與太太aiku lja palidraw博

慧珍,結合來自排灣族的酒麴以及 外省爸爸教導的麵食,製作成獨有 的酒麴饅頭,並且更進一步,打造 一間獨有的麵麴文化教室,成為不 同族群以酒麴為主題,相互交流、 學習以及對話的空間。

近幾年, piya 不斷學習不同族

群製作酒麴的方式,在許多人的支 持與無私的分享中,慢慢種回不同 的酒麴植物找回酒麴的記憶,同時 也帶領著想要學習的族人,一次又 一次地製作酒麴,隨著每一年的祭 儀,更將釀製的酒贈與部落的 mamazangiljan 傳統領袖以及教導 他的老師,感謝他們的付出與分 享,至今從未中斷。

上圖:發酵完成的酒麴。

右頁圖:大風草。

阿婆的魔法植物園,

跨越族群的飲食交會

位在縱谷線池上的一處客家 宅院,阿婆拿出一本本筆記,裡 面寫滿關於「白殼」的紀錄。

1943 年出生的她,來自新竹竹 東,隨後一路搬遷到富里大庄,

最後因為婚姻而來到池上的萬 安。熱愛製作料理以及鑽研藥草

配方的她,最初向當地的阿美族 人學習製作酒麴,並利用八十多 年的光陰,不斷地跟不同的夥伴 學習製作酒麴的植物與方式,並 搭配出最適合自己的植物組合, 包含艾草、大風草、野菊花、過 山香、雞母珠、尖尾鳳、山芙 蓉、水尖理、山橘子葉等十多種 植物。為了持續地製作酒麴,阿 婆更在後面的菜園裡,種滿許多 不同的酒麴植物。

她提到過去池上的客家人會 製作紅糟來保存食物,尤其在過 年難得大量吃到肉的時期。想不 到的是,阿婆有一道拿手的秘密 料理—紅糟排骨,便是加入酒麴 製作而成。將圓糯米充分泡水瀝 乾蒸熟並稍微放涼後,撒上紅麴 米以及酒麴,與糯米充分攪拌均 勻,放入大桶後在中間挖洞,在 表面再次灑上少量酒麴後蓋上粄 巾,藏在房間靜置四天以上,美 味的紅糟便順利完成。最後將排 骨醃漬並炒香後,倒入紅糟靜置 一週放入電鍋蒸熟,一道獨特香 氣的紅糟排骨,準時上桌。結合 阿美族的酒麴以及客家的紅麴, 在池上多元族群交會之處,紅糟 成為兩個族群飲食的交會點。

種回傳統的作物,

結合當代的料理手法開創新的可能

海岸線的酒麴植物,也有著不同 的風貌。成功鎮原住民文物館, 2020 年為延續阿美族的酒麴文化,邀請從 東河部落來的ina,到文物館內分享與 實作。將kalifongay ansitay 白梗九層

塔、fadnkod甜菊、karatomay 雞母

珠與萬壽菊等植物,直接搗碎後製 作,最後鋪上sangliway黃荊等待酒麴 長出菌絲。

南竹湖文化健康站的照服員

Sra Cilo Pacidal,近年來更是在 文健站裡,持續地復耕製作酒麴 的兩種重要植物fanglay大葉田香 與falingkod 臺灣刺蕊草,定期

與長者製作酒麴,在祭儀時提供 部落使用。 2024 年,結合參與臺 東縣政府的「推廣原住民族傳統

醫療保健計畫」,以大葉田香為 主題邀請七度空間的史蒂夫合

作,進行料理的研發。史蒂夫保 留大葉田香特有的八角香氣,結

合 Sra 提到長輩們喜歡喝湯的習 慣,加入雞肉與螺貝類的海鮮, 燉煮出一鍋獨特風味的海鮮雞

湯,充分結合大葉田香特性,與 食材調配出新的滋味,將過去僅

用於酒麴製作的大葉田香,在當 代的料理手法中,尋找出更多的 可能性,並希望藉此引動更多的 族人,持續種植已經漸漸消失的 酒麴植物。

作者 ∣ 邱健維

居住在臺東邁入十餘年,跟著許多 的夥伴一起完成一些微小卻重要的 事情。

喜歡一起完成各種不同的挑戰,目 前以自由工作者身分努力生活著。

酒麴,是自然的釀造所,蘊 含著深度厚實的智慧,透過不同 植物的組合應用,背後積累著一 套人與環境共生的知識體系。過 去,酒的製作有著繁瑣的環節以 及高度不確定性,因此無論是酒 麴或者酒,在生活裡都是珍貴的 存在。隨著時代的轉動與環境變 遷等因素,有些酒麴植物已經漸 漸失去蹤影,慶幸的是,近年 來,有越來越多的夥伴,透過身 體的實踐,慢慢地讓酒麴植物在 土地上茁壯,釀造出文化的酒與 知識的風土滋味。

最後深深感謝一路上,一起 學習酒麴知識的夥伴,土坂部落 國排土成員、 kituru 的哥哥 piya 與姐姐 aiku 、成功鎮原住民文物 館 kasang、縱谷的怡方與土豆、 南竹湖的 Sra 以及傳統醫療保健 計畫推手張育銓老師,更謝謝所 有願意分享與教導我們的耆老, 期待「好酒以前的秘密」,能在 土地上持續綻放,讓那罈釀造百 年以上的知識好酒,持續飄香。

黑小米在唱歌:

粟的酒釀

文、圖/ 簡齊儒

(海海臺東責任編輯、臺東大學華語文 學系教授)

盪鞦韆的嘉蘭小米穗

風掠過小米田,像是海浪一 樣,滾動著沉墜的小水滴。

嘉蘭部落的後山,歷經播種、 疏苗、成長、趕鳥,米穗終於成 就遍野金黃,魯凱族陳大伯邊採 收小米,邊哼歌,小米也一邊搖

曳盪鞦韆,如癡如醉,跟著一排

掛在橫桿的扁平鋁罐,咚咚鏘鏘

一起壯膽,就不怕小鳥來吃了。

這些小米當初是父親從舊好茶帶 過來,代代衍生的米糧,種在新

的土坡上,那一粒粒結實纍纍, 綿密紮實的小米穗,就是移居而

繁衍的生機,也是故鄉來的酒味。

大伯細細剪摘小米串,慢條

斯理,採收不得太急,如太潦草, 酒就釀不成。小米除了是傳統糧 食,關乎各種神聖祭儀(卑南族

收穫祭、魯凱族的小米 capi 占卜 餅、排灣族的五年祭、達悟族的

好月節、賽夏族的矮靈祭),也

是製酒的原料,小米酒的釀造攸 關於神靈信仰,它不僅是婚嫁、

儀禮等必備品,還象徵著與祖靈 和自然力量的溝通。

小米酒是排灣天女賜予的良緣

臺灣南島原住民族(布農、

泰雅、阿美……),往往都有一 粒米,能煮一鍋飯的傳說,後來 總因為懶惰的人打破禁忌,導致 必須辛勤工作、煮食很多方能溫 飽,滿滿投注了樂土的想像。精 實的小米,潛藏著樸拙、微苦的 氣味,其實並不甜,甜的是,酒 釀後的芳醇,也是那場美好的婚 禮。

屏東來義鄉古樓村排灣族傳 說:女神從天上下凡,嫁給男孩, 也賜予小米種子、地瓜、豬骨等。 女神指示製酒,將三種花藥放入 小米酒,使酒香醇美,一週後就 可以喝,小米酒象徵著結合與祝 福。三種藥草,讓酒擁有了雋永 的香味,那是緣分的結合,也是 祝福,也是獻給神靈的祭典。

布農族唱起召喚小米之歌

遠古的布農族人吟誦「召喚 作物的祭曲」,以求小米豐盛、

家屋平安。祭歌文詞朗朗:「呼 喚 呼喚 在開始之前/要開始 要開

始 前往未開墾之地/肥沃之地 變

成小米/小米變成稗(節錄)/ 變長變長得長久久生長不息」,

祭歌描繪了布農族人召喚作物相 互轉化的豐收想望。布農族射日

(manahvali)神話,被射傷的太 陽,成了月亮 buan,月亮教導族

人種植小米,且編制一年農耕祭 儀的圖形祭事曆。同樣也依著月 亮來過日子、循民俗的,是蘭嶼

達悟族,有別於臺灣原住民族的 小米品種,蘭嶼擁有獨特的原生 種黑小米。

最喜愛的神聖食物之一,更有祈 禳的對象/掌管糧食的小米神之信 仰。以往小米的種植與收穫,是 達悟族人經驗的傳統農作,小米 的久存特質,能幫助達悟族人抵 禦東北季風吹拂之下的島嶼寒冬, 也是渡過飢荒的聖品。它的養分 紮實充足,是產婦、哺餵嬰兒、 身體虛弱者、咀嚼吃力之老年人 的補品,亦為贈送親友的珍貴禮 品,更是達悟節慶與落成禮不可 或缺的民俗作物,具有除穢、沾 喜與祈福的深層意義。

黑小米 varok 謝永泉老師家栽種。

吹海風的黑沃土: 蘭嶼的小米學

傳統蘭嶼小米(總稱 katai) 共有7種品系,其中黑小米 vozok 是最珍貴的原生特有種。達悟/雅 美族人認為小米是 Silovolovoin(最 高至上神,天上最高的爺爺)所

黑小米串與伴生於旁的鐵炮百合花。

傳統小米的栽種,歷經「墾 田—播種—除草—收穫」過程,過

去栽種小米是親友號召組成半年 期、臨時性的「粟作團體」,在寒

冬開墾,飛魚季之前播種,進行小 米栽種與收穫,並在這些時節舉

行祭儀、祈詞、各種規範、吟誦古 謠,也有各種生活禁忌。但,隨著 粟作團體消失三十多年,現代文明

變遷,僅剩 3 種小米,傳統文化與 祭儀及民俗習慣亦有巨大變貌。

每年六月飛魚季結束的好月 節收穫祭(apiya vehan),族人收

成小米,部落裡內,圍繞圈圈,男 人樁米搗舞(稱為 mivaci),擊杵

擣臼,分享餽贈親友,小米就是最 好的禮物,但現在也不上山種植小 米了,亦不那麼熟悉丘陵。

小島粟之歌:

漂流而來的黑小米

過去,老人家能夠認懂山路 上的每一顆石頭,每一棵樹,還 有那為小米遮天的綠蔭。正如布 農族會以八部合音(pasibutbut) 繞唱,唱歌給小米聽,希望小米 快快長大,蘭嶼粟作團體播種小 米,也會以歌相迎,種下希望。

相傳蘭嶼的小米是從臺灣偷 藏回蘭嶼繁衍的,相反的卑南族 南王部落也有類似說法,是祖先 從蘭嶼島上偷竊回本島栽種,方 有豐饒,也形成向蘭嶼方向海祭 的儀禮。另外一說是,蘭嶼小米 是從海外漂流到椰油部落,部落 耆老顏新添有古謠〈蘭嶼小米源 之歌〉吟誦:

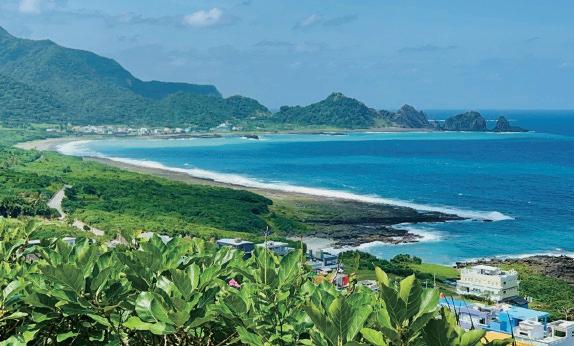

傳統小米栽種在丘陵地。東清灣俯瞰野銀與東 清部落。

Oyada kano omaen du cicivan na cinazadawan no Viyas no panalang

他們 將 種植 (開墾) (地名) 吉吉凡 湧上 那 小米穗 小米 somaod ka yakma icagegeyan jicaomis du cinakadan moa takei

茂盛 份 如 意意粒 別荒廢 於 海漂處 你 之地 (海灣) rawat namen na sicarowarano omlivon so ponso a piratongen

每束 我的 千捆 繞向 每 處 每地

du pinei bezabezakan narana kavood siya no tao du ilaod

當 它 傳播 已 傳向 也 人 到 臺灣 kakmanei ngaran na mavaevaei

猶似 夕聲 被 傳播

小米自外海飄移上岸,在椰

油部落的小港灣岸邊田園,發芽

茁壯,風風火火成長,千捆收穫,

慢慢傳遞到其他部落,也飄洋過 海傳遞到臺灣,這是部落引以爲

傲的盛事。歌詞流露盼望、祈禱, 也指涉了卑南外族遠從蘭嶼而來

的歷史食物記憶,呼應卑南族年 年祭典,遙望蘭嶼,敬拜小米的 淵源。

當黑棕色的米糧茁壯成熟, 肥短、微胖、豐腴,漸漸掛滿一 串七公分的黑小米 varok,那是蘭 嶼特有種的小米。陽光下,那一

株一株短胖的黑小米,像是動物 的小尾巴,搖搖擺擺,竄入呼出。

雖然它是棕黑色,但日照之中, 他們像是點了火把,粒粒粟黑, 充盈海風,是大地最好的詮釋。

黑小米 borok 品種。

風一來,他們柔軟地逗弄彼此, 順著山而去。

我相信,黑小米這樣小小的 精實點點,就是能讓達悟人度過 東北季風冷酷的寒冬,給予冰涼

身體,一碗溫暖、救助的食糧, 勇度飢餓。也是在最高規格的四

門房家屋落成禮上,端一碗椰子 殼,能夠和水沾著小米,那是施 染給賓客:祝福的法術。

山海經:

集滿六種黑小米的超前酒釀 達悟族是少數沒有釀酒習俗 的南島族群,但是野銀部落謝焦 雷克先生,讓吹海風的黑小米, 精釀成酒,夢想成真。當時曾有 公部門的計畫培訓族人,廷芳開 發啤酒,謝焦雷克促成黑小米酒,

從土地到餐桌,把小米種回來, 也孵夢釀製。

這款今年才研發量產的黑小 米酒,其實蘊蓄了 13 年,屢經漫 長嘗試。謝焦雷克從黑小米 varok 的栽種與復育開始,首先陸續搜 集 6 種蘭嶼黑小米原生種: 2 種 咖啡色,4 種黑色。四十幾年前,

有國外學者前來蘭嶼採集原物種, 保種之後,再送至臺東農試所,

謝焦雷克特別找尋這些黑小米, 讓祖先植栽的種子,種回祖傳的 傲氣。有別於族人喜歡種植外來 種臺東8.9號金黃長穗小米,謝焦 雷克覺得,獨特的黑小米,更能

保留家鄉味。

六種黑小米各有千秋,老人 家比較熟知的黑小米總稱 varok, 奈何原來黑小米還有許多亞種: langa 外型長得像是貓爪,源頭有 三個分岔。有些黑小米的名字, 源自比喻。而 rokbab 前端比較 飽滿,另一種則比較瘦,因此稱 做 karanet,意思是拉長、長長 的。另一種顏色偏黃的小米叫做 arie,目前今年採用釀酒的品種是 borok。

兵團意志:

戰鬥吧,黑小米

謝焦雷克大哥過去曾是職業 軍人,退役之後,戰鬥與意志力

仍留在他身上發威,他把農產研 發當作戰場,努力不懈。為了避 開颱風季與東北季風,黑小米通

常在一月種植,約 5~6 個月可收 成,恰好趕上傳統六月的收穫節。

小米植栽與日陽光照多寡有關,

太晚種植,如四月陽光太充足, 反而讓小米成了提早發育的小大 人,是未上膛的空包彈。

蘭嶼六部落,方位不同,擁 有不同的氣候與地域性,紅頭部 落在山腳下,冬天沒有冷風吹拂, 可在冬日種植。反觀野銀部落, 小米容易被東北季風涷傷。

小米兵團也如運兵帷幄,須

管理疏苗,謝大哥不採用傳統的 密集生長式的「撒播法」,這樣

小米無法完全日照吸收養分,它 採用「條播法」,讓小米播種在 40 公分寬的田壟上,條列排隊, 行列中有間隔,能讓小米自由呼 吸、自在長大。且面海的野銀農

地,多有含沙,瀝水度高,反倒 讓小米根部保持濕潤而不久泡軟

爛,株株都能擁有自主個性,亭 亭俐落。

行銷小米:

喝醉了,不讓您心碎

他一個人無法照顧那麼多田 地,特別找來三四個族人同夥迎 戰,在野銀的永興農莊一起合種, 從一分地開始希望蔓延。他大膽 提出想望,希冀能邀請更多族人 齊心種植黑小米,種成一片浩瀚

的小米海,不僅能吸引遊客前去 拍照,也讓農民兼顧景觀與收成 的雙贏收入。

養兵千日,用在一時,謝焦 雷克苦笑:開發釀酒是非常燒錢 的,透過不斷研究、實驗,計畫 申請與自費,他研發了 13 年的時 間,從栽種、研發、行銷,屢經 嘗試,目前產出還未達研發成本 的 1/4,都在養護一個夢想。他提 供蘭嶼產出原料,出島送至臺灣, 請臺東酒廠來釀酒。黑小米的產 量不多,臺東酒廠義氣相挺,願 意幫忙少量製酒,也是陪伴圓夢 的貴人。今年釀的酒,是去年收 成的小米,例如釀造 200 公升的 酒,大約須求 50 公斤黑小米,方 能足以釀製,農產需求量驚人, 更顯得募集族人的急迫性。

左頁圖:東清小船小米儀式 20220416 東清部落於小船祭期間,以小米糰放置礁石祈求漁 獲豐收。

酒廠提供謝大哥兩種作法:

其一是「黑小米萃取+老酒勾 兌」,以成熟的圓潤修飾口感。

第二種是「黑小米與黑大米+自 然發酵的純釀法」,純釀就不須 像卑南、阿美、布農族有傳統酒

麴養菌技藝,讓它經由時間釀造, 自然發酵即可。目前黑小米酒是

採後者,為了讓酒色更沈穩穆闇, 特別加入黑大米純酵,原本單煮

黑小米就已香甜回甘,再增添蜂

蜜調味,讓時間的久釀,層層堆 疊出平衡順口甜郁。

陳釀黑小米:

古今不一樣

傳統的黑小米通常是水煮,

由男人負責,根據朗島部落郭健 平老師回憶,小時候父親煮食揉

製米糰,耗時費力,用以招待遠 道的貴客,或者家有喜事而食用, 那香甜的好滋味,就是父親的慈 愛。東清部落婦女也會揉製小小

米糰,在小船祭過後,給男人到

部落礁岩祈福,願漁獲豐收如小

米。黑小米意喻福氣,許多部落,

黑小米到底如何食用?謝焦 雷克建議,可用電子鍋料理,加 上調味,鹹甜皆宜。他們過去曾 經研發過黑小米吐司麵包,香氣 四溢,但不好消化。目前釀酒採 用脫殼的黑小米,明年或可嘗試 不脫殼,說不風味比較好,酒糟 還能醃製小耳豬香腸。小耳豬是 原生種的蘭嶼迷你豬,謝焦雷克 向臺灣序幕實驗所購買蘭嶼 DNA 復育的小耳豬隻,以傳統部落燻 肉的方式製作臘肉,他多角度經 營,推廣蘭嶼在地原生產品,也 曾與蘭嶼中學合作課程「從土地 上圖:東清部落於小船祭期間,以小米糰 放置船身祈求漁獲豐收。(2022/04/16)

會以大葉欖仁樹葉包裹小米祈福, 插置在芋田,讓田地豐收、家族 興旺。

到餐桌」,教導學生從種小米開 始,直到脫殼、脫粒,讓學生有 機會了解種植流程,接續養夢、 築夢。

黑小米米香是這幾年叫好

叫座的零嘴,增添了南瓜籽、椰 子粉,從傳統到現代,黑小米帶 著古法煥然一新,產品多元。蘭 嶼樹杞小果實原本是蘭嶼人的傳 統零食,現多未食用,通常枝幹

拿來作為圍籬,謝大哥也讓米香 加上蘭嶼樹杞,帶入小島山林氣

味,未來希望能整座島嶼,能迸 發多元活力,讓文化與時俱進, 如活水生生不息,恰似蘭嶼諺語

「romache real real (隨波逐流)」,

文化延續的生活系統,能夠源源

活水、長長久久,也久久酒一次。

特別感謝

特別感謝謝焦雷克接受訪談。本文文化諮 詢,特別感謝朗島部落耆老施清嶼及郭健 平老師,感謝謝永泉老師開設的小米工坊, 感謝蘭嶼族人親長支持。黑小米酒訪談初 稿,由鄭云嘉同學整理。

試酒師 | 鄭云嘉

時而書寫,時而行走,順生命之流東漂此 地,浸泡根莖葉於山海之間,期望有天發 酵成自己尚未成為的樣子。

海海酒吧 | 淺嚐

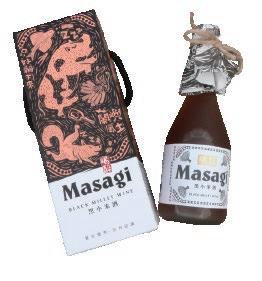

黑小米酒 Black Millet Wine

如剛出爐的溫暖麵包色酒 體,嗅聞時陳釀的香氣,訴說著 經由日光灌溉的穀物,其生命裡 擁抱的成熟可靠。初嚐時,舌尖 率先感受到微微的酸,而後,天 然的甜味滑順地流經,直至輕柔 包覆整個味蕾,尾韻是平實、淡 淡的甜。

果真如同酒盒所示 :「實 在優秀,沒有話講。」

臺東海外四十九海浬的 黑小米醇韻。

(鄭云嘉 攝影)

延伸酒單

●望海的黑小米酒

● 佐酒的好滋味:蘭嶼小耳豬系列 (謝焦雷克提供)

產品諮詢:蘭嶼島的印記

作者/簡齊儒

類蘭嶼島民 Si Domada,臺東詩歌節策展 人,剛潛水上岸的東大華文系教授。《海海 臺東》南島長工,「神明的庭院與海邊生活 頻道」網奴,娛人也自嗨。

魯凱的智慧:臨崖歡暢

文/ 吳懷晨

鎮日跋涉後,眾人翻進最末一條支稜,越溪 澗踏入鼎鼎大名的舊好茶領地。我們進入魯凱了 (Rekai 原意指 1500m 以上的山稜地);傳統文 化認為,高冷的魯凱區氣侯清涼宜人,大型獸類 繁多,種植的地瓜芋頭不僅碩大也香甜鮮美。部 落入口處植滿野櫻,冬暖時節正鮮紅怒放,緣小 徑入,部落輪廓湧現。

古茶布安石板屋沿斜坡整齊興建,由下而上 約略七八層,每一層約有二十餘間房子。規模最 盛時戶數兩百,是上千人的小邦王國。我們走到 舊日的好茶國小,國校操場荒廢,圓弧形跑道蜿 蜒著榮光。教室屋頂空無,黑板僅存,藤蔓四處 緬懷歲月。

如今常住古茶布安的人口不多,作家奧威 尼(Auvini)、綽號小獵人的杜義雄夫婦、杜頭目 及幾位族人。奧維尼與小獵人都在九零年代重返 舊好茶,重建石板屋,努力復返魯凱文化。這晚 暫宿奧維尼的家屋,屋子中柱是一代名匠力大谷 (Lidaku)雕刻的祖靈柱,祖靈一手指天,一手按

地,頭頂百步蛇,而山羊奔跑其上。祖靈柱因材 質特殊,當部落荒蕪,大部分石屋頹圮殆盡後, 仍屹立不變至今。

右頁圖:翻進最末一條支稜,前方就能進入魯凱。(吳懷晨拍攝)

當太陽收起最後一絲光芒,老部落的夜寧靜悠遠,若 隱若現的火光從石板牆罅隙投射屋外。星光漸爍,月亮漸漸 明亮了樹下家屋,我們赤腳走在石板路面。族人幽幽歎,過 往,老部落每至天黑後,就是男青年們相約歡唱情歌的時 分。老人家或族人聽到了歌聲傳情,腳步就賞心悅目自然前 往。而青春少女,若見愛慕的男子來訪,就會互相陪伴聽歌。

“ta ibalriw lu iya numi, ta ibalriw makanaelre”(如果您說 要在家裡,大家就在家裡吧)。

“taka inici lu iya numi, taka inici makanaelre”(如果您說 不要,我們全部就聽您一聲 )。五零年代,老部落的夜宵情 歌是直至黎明。

晚宴備妥,簡單酒水上桌。

小獵人說道現今山居人稀, 日常隨意採集就有豐碩的蔬果,

而一不小心就有肥美獵物自動踏 入部落邊緣。屋內爐火升起淡淡 煙燻溫暖著酒香。

大家敬酒隨意,他們教我, 魯凱的乾杯是:「ita lrevese」,

翻過來即是:「您同我一起跳下 懸崖?」魯凱是含蓄中帶深意的 民族。

閒聊歡笑。小獵人手眼靈動學 起講浙江話的鄉音。原來,過往年 代常有外省教師會被分發到荒陬偏 村服務,鄉音教師教導「國語」也 不輪轉的魯凱孩。小獵人說:「我 都不上課,跑去後山打野兔,烤給 愛吃的老師。」

他們教我,魯凱飲酒的同歸於 盡:「ita lredepe」,譯過來即是: 「您同我一起往下去潛水?」魯凱 是深意中帶幽默的民族。

十二歲國小畢業,小獵人就上 臺北當童工,在電子工廠配裝零 件,一去六年未歸。那時並無家用 電話,更何況舊好茶連電都沒有。

六年後,

1978 年的十八歲少年郎 踏上歸途,離家好似半輩子,一到 屏東三地門,才發現「家」不見了, 「舊」好茶變「新」好茶。

「我在臺北也打野兔,」小獵 人呵呵笑。獵人本性,在電子工廠 工作時,放假閒來仍跑去新北山區 狩獵。野兔帶回宿舍,城市人吃來 垂涎。

古茶布安的石板屋。(吳懷晨拍攝)

「ita lrevese !」

「您同我一起跳下懸崖?」

「ita lredepe !」

杜康杯晃,我們在深潭裡四處泅泳,金樽對月須盡 歡,奔流到中央山脈的深處秘境,歡唱極樂。

若思想起首次同父親返鄉的時境,陳父哭向族人同 胞言:「情非得已是要下決定離開長輩兄姊們,離開世 居地。我想大家,當我真的累了,會不自覺流淚了。感

激您們,遙寄深深的祝福和鼓勵,莫要因我遠離而疏遠 我。」歸人語畢,族兄旋即古謠吟應——

第一首歡迎頌:“ta ibalriw lu iya numi, ta ibalriw makanaelre”(喔!來了喔!真的來到了!我們期待很久 的美好感覺!)

眾人齊唱:“la kai numi kidulru lakai numi kidulru kadaadalrane numi ainalaina”(一路上跋山涉水到達這 裡,難道您們不會覺得很累嗎?)

「ita lrevese ?」我笑問。

「你願意和我一起跳下懸崖?」眾人笑問。

「ita lredepe !」眾人舉杯。

所有人一起跳下懸崖!

我見到祖靈一手指天一手探地,慨當以慷,那指 地的手繞起指天的手,百步蛇於兩手間慢慢旋舞。杜 頭目口說英文,喃喃地數著英文字母,幽思難忘。

杜頭目領唱:“thadrepane ku lalai thadrepane ku lalai

aku lalrivilrivu ainalaina”(無怪乎前數日鳥兒叫聲好動聽, 原來在預報佳美的聚會)。

「ita lrevese !」眾人笑吆喝。

所有人一起跳下懸崖。

山羊領唱: “takai kaelaela takai kaelaela draudrathudane ta ainalaina”(不要改變啊!請不要變了心!我們自古以來 就是融洽一起的,親愛的家鄉人)。

百步蛇也唱:“i kai awlravane i kai awlravane kilibakane numi ainalaina”(永遠不會被遺忘的,永遠在我的心中,您 們的關愛之情銘記在心!)。

惟恍惟惚中,五零年代舊部落的豆蔻少女們齊歡唱: “ani padalru si lisadre lalri thadru inu ta kay kameane”(好快 啊!怎麼一下子就天亮了,今天我們將要去哪裡呢?)

陳老師同我們眾人齊唱: “anaka palralrauthu, anaka palralrauthu druadruthalaneta ainalaina”(真希望能夠長長 久久的,常常一起相互賞心悅目啊!真討喜的聚會啊!)

「ita lredepe !」眾人答。

所有人一起跳下深潭歌聲,不繫之歎;越晚歌聲越動 聽,不斷地傳唱,一路唱回了 50 年前的部落舊夜。

作者/吳懷晨 詩人、登山者、衝浪人、哲學博士,北藝大教授。

有創作集數種。曾獲詩獎、年度好書獎、小說獎、 報導文學獎及哲學論文獎等。另有學術論述四種及 譯作多種。UT Austin 大學訪問學者、新加坡南大 駐校作家。2024 出版最新詩集《神熵之島》。

從走風的人到風從哪裡來

文 ∣ 張育銓

布農族金曲歌王王宏恩演唱「走風的 人」:「古老的傳說中有一群人,他們替 風開路,可以跟大地對話,不管他們走到 什麼地方,風就吹到哪裡,他們是走風的 人。」每次聽到這首歌都會自動把「走 風」轉譯成「痛風」,因為我認識的布農 族人中有痛風的比例實在不少,經常聽到 布農族人自我調侃是「走路有風的人」, 手上隨時戴著鑽石(痛風石),穿雨鞋還 要在腳踝先剪個洞。有一次在布農族運動 會時,大家圍成圓圈伸出右手要準備隊呼 時,十幾隻手上面充滿祖靈的眷顧,朋友 說帶著舍利子在江湖上行走,人人要讓你 三分。人人是一家藥局的名稱,拿慢性處 方籤要分三次的意思。

Ch4

你有認識痛風的人嗎?在臺 東問這個問題等同於問:你有吃 過貴族世家嗎?你生日會去歐鄉 牛排嗎?實在是個白目等級的問 題。但是,更白目的問題是,痛 風是吹到風才會痛嗎?改吹冷氣 是不是就可以不痛了嗎?要不然 戴手套會好一點嗎?沒錯,痛風 是臺東人的日常,但是,一般人 對痛風的認識卻相當有限。難怪 有人說痛過才知道愛有多深、情 有多濃、酒有多貴!

痛風已經是全球越來越風行 的慢性疾病,為何越來越多人讓

春風吻上呢?根據學者、專家的 研究,是和全球越來越多的酒精 消費有關。目前全球的治療方式 也越趨一致,主要在發作期間要 吃消炎止痛藥、秋水仙素和類固 醇,如果是多次嚴重發作時,則 要增加注射類固醇。這些藥物需 要長期服用,臺東的痛風患者通 常沒有忘記繼續喝酒,卻不是很 勤勞吃藥,所以,大都是急性發 作,就是那種突然之間就出現的 痛,這樣的痛說來就來,像初戀

一樣,讓你沒能防備就已經愛到 骨頭裡面的那一種。到底是有多 痛呢?是進行衝刺時,牙齒就痛 起來,不得不停下所有動作去面 對無法忽略的痛,就好像手和腳 的關節有無數的牙齒啃咬著,痛 到全身的關節都長出牙齒在咬, 不只無法工作,更無法入睡。這 樣的形容可以嗎?我的幾位痛風 朋友說,要乘以10就可以了,到 底是有多痛啊!

依據世界衛生組織的統計,南島民族的 痛風發病率大約 12% ,是全球平均的 10 倍。

為何南島民族的痛風比例會這樣高呢?有學 者說是基因的問題(這樣講就是沒救了,只 能繼續酒海浮沉了),也有學者說是吃肉喝 酒的飲食文化(難怪最近吃素的布農族人越 來越多),也有學者說是勞動型態和收入產 生的消費差異(白話一點就是喝法國波爾多 紅酒和喝玫瑰紅的差別),不管是哪一種原 因,都共同指出飲酒是痛風的促發因子之

一,於是戒酒成為醫護人員告知治療痛風最 有效,也最直接的方法。

有趣的是,最近發現抑制 痛風發作的方法就是透過喝 酒,沒錯,就是喝酒,透過喝 荖葉琴酒來抑制痛風發作。以 藥酒的概念,採用喝酒人的日 常飲酒脈絡來達到效果。怎麼 聽起來像是喝酒人的自圓其說 呢?不不不,請繼續看下去。

琴酒是來自歐洲船醫的 發明,主要治療英國皇家海

軍在船上無聊工作的激勵士 氣,以及治療船員的壞血 症。琴酒是由穀類蒸餾出基

酒後,再加入杜松子再次蒸 餾,杜松子自古就是治療胃 痛、痛風、坐骨神經痛、經 痛等症狀的藥用植物,研發 成酒款後,成為喝了會同時 療癒身心的酒。

荖葉是印度阿育吠陀醫學和尤 納尼醫學中記載對口腔保健、預防 痛風的藥草,發展出內服外敷和薰 香的各種治療方式。目前印度街頭 四處可以買得到的就是以荖葉包各 種辛香料和甜漿的保健食品。

荖葉琴酒就是把西方和東方對 痛風有幫助的東西融合在一起,成 為藥酒。這樣聽起來有沒有很厲害 的感覺?畢竟要能將兩個不同文明 中有關痛風治療的方式,透過酒精 來串連,本身就是一個從事飲食人 類學和醫療人類學的研(自)究 (肥)所致。

荖葉琴酒的製作相當容易,只要找到 沒有農藥殘留的荖葉,洗淨曬約2-3天後, 讓葉子失去水分,卻尚未完全乾燥,用約

4-6 片放入 750cc 瓶裝的琴酒,建議買臺灣

菸酒公司出產的 270 元琴酒就可以了,比

較便宜,當然要找進口已經含有胡椒科植 物的琴酒也是可以,大約要 400-1500 元不 等。其實,不要假會和假有錢啦,愛用國

貨不很好嗎!寫到這邊順便科普一下,美

樂啤酒(紅色的)、 Bar 啤酒(黃色

的)、雪山啤酒(藍色的)通通是出產自 中國的啤酒,你每喝一口就是在支持中國

的飛機有錢可以飛來侵擾臺灣,這樣你還 喝得下去嗎?喝酒也要愛國好不好啦! 放入的荖葉時,一定要讓荖葉完全浸

泡在琴酒中,歷經 3-4 個星期就可以飲

用,但是,要特別注意的是,荖葉琴酒 是藥酒,只能每日晚上睡覺前飲用一小 杯約 20cc ,不能豪飲,不能輪杯,喝完 20cc 馬上躺平就對了,躺平後要幹什 麼,我就管不了那麼多了。

目前分享給布農族的醫務人員試 用,他們都是在飲用兩瓶後,痛風就 沒有發作過,當然,他們同時配合降 低酒精飲用,提升飲食中的纖維量。

也有布農族朋友跟我說,附近的超市 都買不到臺灣菸酒的琴酒怎麼辦,其 實,只要透過有賣臺灣啤酒的雜貨店 向臺灣菸酒訂貨,就可以送達喔。

當痛風不再是令人疼痛的風,任 春風如何吻上臉,都不會感到擔心 時,這種愉快的風,令人懷念起萬沙

浪「風從哪裡來」:「風兒多可愛, 陣陣吹過來,有誰願意告訴我,風從

哪裡來?來得急,去得快,有歡笑, 有悲哀,莫非這樣就叫愛。」沒錯, 是愛,荖葉就是把走風的人轉變到風

從哪裡來的關鍵,荖葉更是開啟這個 關鍵的密碼,臺東人,南島民族一起 擁抱荖葉的愛吧!

作者 ∣ 張育銓

彰化縣永靖鄉人,已入籍臺 東。畢業證書提到人類學博 士,聘書有寫臺東大學公事 系教授。

本來專攻醫療人類學,處理 生老病死議題,搬到東部 後,轉到吃喝玩樂的觀光人 類學與飲食人類學,從此, 過著不斷變胖的日子。

當代原住民青年的飲酒文化

patjaljinuk

夜晚,走在部落街頭,微弱的燈 光卻也被明亮的月光照映地別具一番 浪漫氛圍,今天是星期五,部落顯得 熱鬧些,因為平日在外工作的族人不

約而同地在部落裡享受悠閒的時光, 而在部落悠活的夜生活中,月亮十 點,帶你進入「部落月亮時間」。部 落的青年開始騎著機車找尋目的地, 到達目的地,拿著兩手「雪山」,開 始進入戰區,進行「爬山」的競賽, 部落青年在這聊是非、唱卡K、討論 部落事務等,一杯接著一杯,而這促 進部落青年凝聚的「物」,就是部落 當代聚會時不可或缺的快樂水「酒精 飲品」。

Ch5

文 ∣ 包辰芸 paules.

原住民飲酒文化之轉變

從過去傳統釀製的小米酒,

至日本及國民政府殖民時期,原 住民的飲酒慣習已產生莫大的改 變,小米酒變為專賣制度的米 酒,使得原住民釀酒文化漸漸式 微,而在大社會的迅速變遷下,

傳統慣習也逐漸被外來政權啃 食,被迫流向殖民體制的大染 缸,突變的生活環境,使得原住 民活在相當壓抑的生活環境中, 部落沒工作機會,族人向外打

拚,到了異地工作,都是以高危 險、低薪資、不穩定的體力活,

使得原住民一直處在社會底層中 掙扎,長期的壓力下,喝酒變成

原住民暫時逃離壓抑生活的方 式,日積月累,問題始終無法得 到政府的重視及改善,喝酒變成 每天的例行公事,酗酒的問題造 成嚴重的健康影響。

當社會新聞提到有關飲酒的 議題,總與原住民脫離不了關 係,彷彿原住民與酒的關係必定 是汙名化的,酒,不僅是外界認 識原住民的重要意義框架,更是 原住民自身族群認同的重要因 素。然而,追溯過去原住民與酒 的關係,過去原住民大多是自製 的小米酒,從種植至釀製,都是 需要相當純熟的技術,也必須依 循祖先的禁忌規範,而並不是每 次釀製的小米酒都會成功,更不 是無時無刻都能飲用小米酒,由 此可知,過去,原住民與酒之間 的關係是相當嚴謹並且具有神聖 性,是原住民與神祖靈連結的媒 介,這是原住民傳統釀酒的文 化。

在排灣族的社會中,因是泛靈信仰,在日常生 活中可看見排灣族人對各種神靈祭祀,因排灣族人 相信日常生活都與神祖靈相關,透過祭儀的祭祀過 程,表達對神祖靈的思念及敬重,更相信透過祭 儀,能使神祖靈保佑部落及各家戶的生活,也透過 祭儀連結與神祖靈之間的緊密關係,因此,祭儀對 於排灣族人相當重要且謹慎,在祭儀中酒扮演著不 可或缺的角色,是與神祖靈連結的重要媒介之一, 象徵與神祖靈敬酒,表示尊敬及感恩之意。過去的 生活中,釀小米酒可能是部落的祭儀需要、婚禮或 是調解用,鮮少有飲酒的機會,從種小米至收成, 從收成至釀酒再到飲酒的過程,都是具有原住民傳 統文化之智慧及敬天敬神的社會觀,酒與原住民的 是緊密且珍惜的敬畏關係。

傳統領袖家族成員正在處理釀製完成的小米酒。

當代原住民青年飲酒文化

當代的原住民青年間,也發展出另一種新飲酒 文化,雖不像過去以釀製小米酒為主,是以容易取

得的啤酒為主,而在近幾年開始流行調酒的新飲酒 習慣,依照個人的喜好,將各種飲料與酒精飲品混 合,調製出喜愛的風味,例如:米咖農、海米分及 保啤,都是近幾年在原住民青年間相當流行的飲酒 文化。另外,除了原住民青年在飲酒上面有新的方

式,更有其他複雜的意涵,是當代原住民青年另類 的認同的路徑,而在當代的原住民青年也會因

「原」相聚,舉行各種青年交流的活動,以酒建立 彼此間的感情,促進部落與部落間的合作關係,用 當代原住民青年的方式,拉近各部落青年的距離,

開啟另一種身分認同的管道,也使旅外的青年能藉 由部落青年飲酒的文化,間接地去參與在部落青年 的聚會中,在這其中找到認同感,打破彼此間的築 牆,融入於部落的青年群體中。

當代原住民青年漸漸 喜愛喜行調酒。

參考資料:

夏曉鵑, 2010 ,〈失神 的酒以酒為鑑初探原住 民社會資本主義化過 程〉,台灣社會研究季 刊,第七十七期,頁 5-58。

當代的原住民的青年除了在飲酒的味道上 有新的趨勢,在各大學社團、部落與部落間的 青年系列交流活動及部落日常聚會中,都會看 見「酒」的蹤影,在各大學社團活動結束後通 常都會有一個「會後會」,這時,大家會拋開 彼此在活動時的拘謹及壓力,在卡拉OK中或 是某包廂中,進行另類的交流活動,在這時, 大家暢所欲言,分享彼此在學校的趣事或難 事,抑或分享辦活動時經歷的各種喜怒哀樂 等,那種情境彷彿進到部落的聚會場域,大家 不分你我,不分你來自何方,我們因「原」而 相遇且相聚,以「酒」作為情誼的的連結,成 為另種跨地域的原住民青年認同。

小結

飲酒文化雖在過去是依循著傳統的技法

及規範,經歷殖民政府的影響,原住民飲酒 變成汙名的象徵,然而,當代的原住民青年

已是融入主流社會的生活中,在主流社會下

創造原住民青年的飲酒文化,也以另一種方

式創造認同的道路,當有「酒精飲品」的助

力時,會讓原本無法融入部落青年的原青, 有另外一股力量幫助其融入部落青年的聚會

場合,如同一種管道,促進平時旅外的青年 能夠走上一條另類的「回家的路」,更在其

中得到認同感,融入部落的生活。

我是來自臺東縣達仁鄉土坂 部落patjaljinuk的家族成員, 目前就讀臺東大學南島文化 研究所碩士班,任職於土坂 vusam 文化實驗小學推廣民 族教育。

作者 ∣ 包辰芸 paules.patjaljinuk 祭儀中的米酒使用。

卡K的酒,濃度不只9.9%

作者 ∣ 饒棣華

是乙間臺東卡K的老闆,擅 長曲目是齊秦的「狼」,目 前就讀臺東大學公事系區創 所,希望可以畢業。

飲酒是人類飲食文化中不可或缺的角 色,大多數民族誌的研究說明飲酒行為脫 離不了社交活動,甚至單獨飲酒會產生負 面評價。傳統上,玻利維亞坎巴人(Camba )會一起飲酒並共用同一個器皿,而 「共用」的酒就成為了社會物質,飲酒本 質上即是社會行爲,不同的飲酒場合也因 著其社會行為的本質,產生各種規範、習 慣並內涵不同的價值觀。

酒不只與人分享,還有神靈與亡者, 北美原住民納瓦荷人( Navajo )在家庭聚 會時,長者會將第一瓶酒倒一滴給大地之 母。在臺東,我的卡拉 OK(簡稱卡K)好 友 anuw (大巴六九部落卑南族人)及 salawsi(南王部落卑南族人)在卡K飲酒 前皆會用手沾酒、點三下, anuw 表示: 「該儀式具有與天地萬物的靈分享、感恩 的概念或是向在地靈溝通,也是祝禱今日 平安飲酒。」不僅如此,當聊天談論到逝 者時,逝者的共同朋友們也會一起舉杯, 用酒遙祭遠方的族人,飲酒的儀式延伸到 公共場合,體現了族群信仰的價值。

卡K的 敬酒攻略 卡

「喝!」是卡K裡頭最常聽到

的敬酒詞,或直接呼喊名字、舉杯 遙敬,初識的酒客會一對一地敬

酒;表示相互自我介紹,某個朋友 受夠了科技冷漠會一對多地敬酒, 而多對多的敬酒則是確認此時此地

的我們都是喜悅的;「群喝!」經 常會在多對多的敬酒出現。在卡K 裡頭也包含「無酒精」的敬酒動 作,敬酒不單只是使用「酒」的形 式之一,還具有特定的社會功能。

特別的是,現今不同的語言文化中 皆發展出通俗的敬酒用語來完成飲

酒行為,例如華語的「乾杯」、法 語的「 Santé 」、義大利語的 「 Salute 」、英語的「 Cheers 」,

其賦予飲者間表達友好的象徵意 義,敬酒過程存在一種對等、互惠

及交換的觀念,賓客的社會關係也 在舉杯時相互建立。

參考資料:

SIRC (The Social Issues Research Centre). (1998). Social and Cultural Aspects of Drinking. Oxford: SIRC.

林文剛(1998)。〈卡拉 OK 在身份認同 構成中的模糊特性〉。「傳播與認同」 發表之專題論文,國立政治大學新聞研 究所,65-83。

林靖修( 2002 )。唱我們的歌-- truku (太魯閣)族雪碧社區卡拉ok文化研究﹝碩 士論文﹞。國立東華大學。

怎麼喝:

卡K以啤酒為主要飲酒類別,在使用 熱炒杯 (143ml)喝啤酒時,為避免酒 醉,可以將杯內冰塊斟滿,減少酒 精容量及濃度。

一口飲盡每一杯酒是卡K敬酒 的不成文規定,說是規定倒不如說 是互相「送禮」,當同桌友人獨自 飲酒時,敬酒者通常會笑稱:「沒 有朋友喔!」若友人不停滑手機, 敬酒者則會主動將杯子敲擊對方的 杯子,以不打擾的方式表示關心, 又或是向店內大聲吆喝「群喝」、 「唱歌的喝酒」、「拍手的喝 酒」,好似精神答數,整合了飲酒 的情緒氛圍,也模糊了原本壁壘分 明的社交分界。而「乾杯」之於 「隨意」是同樣的意思,敬酒者若 無法乾杯,會以「隨意」來代替, 像是不勝酒力的人會被要求「喝慢 一點」,而使用酒精濃度較高的酒 類敬酒時不用一飲而盡,改以「沾 嘴巴」來表示敬意,因為飲酒是共 有的,酒醉也是,在卡K原本充滿 敬意的敬酒與害怕拒絕的拼酒,反 而變成象徵著富有情意的「禮 物」。

南島釀酒圖鑑(臺灣特調)

文 ∣ 王以萱

高山米 /

獵人特調

通常會以紅標米酒當基底,加入部落雜貨 店隨手可得的無糖茶類做搭配,比例通常是 1:1,酒量好的或者味覺失調的米酒可以增量。

這款調酒把米酒的香醇和綠茶的清爽混合 得恰到好處,喝起來既不會太烈,也不會太 甜。每一口都有米酒的淡淡甜味,搭配綠茶的 清新回甘,讓人感覺輕鬆愉快。它喝起來順 口,還保留了一點點酒精的暖意,非常適合在 進行完戶外活動之後,三五好友一起放鬆喝上 一杯,帶來滿滿的愉快氣氛。

純純的愛 /

部落 Fai 教我喝 /

部落阿姨教我喝

糯米酒加啤酒,或可以選擇臺啤或者Bar, 但近期年輕人較熱愛搭配雪山(一起爬山)。

每家的糯米酒甜度、酸度都不同,比例可 以自行調整,通常也是1:1。

口感相較於純喝糯米酒多了一股清流,口 感一個字,順!

糯米酒搭配蔓越莓是相傳已久的部落特調 基本款,常出現在婆婆媽媽們的下午茶桌上, 比例1:1永遠不會有過多過少的問題,怎麼調怎 麼好喝,口感酸甜,喝酒之餘也是一種保養女 性私密處的飲品。

作者 ∣ 王以萱 Sulu

來自臺東富岡里巴沙哇力pasawali 部落,是 一個心情好喝點酒心情不好也喝點酒的人。

家的味道

至今家裡都還有在自釀糯米糕,選用電光 部落老頭目製作的酒麴。

我奶奶從以前就都使用電光部落的酒麴, 釀起來特別香甜,而這款調酒是在家裡,我們 用自釀的糯米酒搭配雪碧等多種氣泡飲一起飲 用,比例也是按照自己的心情,口感上比本身 的米酒香氣多了一點甜味,不會很膩反而越喝 越順口。

愛的初體驗

糯米酒搭配琴酒、檸檬汁、氣泡水,比例 是糯米酒100ml琴酒45ml檸檬汁25ml。

這款調酒是近期很多酒吧會出現的調酒款 式,有時候覺得糯米酒很膩太甜可以搭配檸檬 汁來喝,酸甜的口感很不錯。

海米分

這款調酒是在近期爆紅起來的一款部落特

調,使用紅標米酒做基底搭配分解茶及海鹽檸 檬調製而成,比例很簡單也是1:1:1,材料在 7-11全家都買得到喔!

口感很順口,但身邊的漢人朋友都表示米 酒味較重,有時候會加比較多的分解茶去沖淡 米酒的味道。

是 一款於菲律賓流行超過 400 年的烈酒,最早由伊洛克人 ( Ilocanos)開始釀製。Basi 是在 菲律賓傳統陶罐(burnay)中,將

煮滾放涼後的甘蔗汁,加入糯米 粉及蒲桃後,封罐發酵而成。酒

液整體呈紅褐色,是幾乎貫穿在

地居民社會文化的酒類,舉凡婚 喪喜慶,必有 Basi 的蹤影。

你能想像伊洛克人對 Basi 愛 到何種地步嗎?在西元 1807 年

菲律賓時值西班牙統治,公賣法

令長年壟斷了 Basi 的製造及銷售

權,這相當於剝奪了他們維生的 辦法和幸福感的來源,種種原因 之下爆發了革命,史稱:巴士起 義 (Basi Revolt)。

文 ∣ 許佳慈

南島語族的文化中,酒精飲品 不僅是一種日常飲品,還在社交、 宗教、和儀式中扮演著重要角色。

臺灣以外的南島族群擁有各自獨特 的釀酒傳統,這些傳統深植於他們 的日常生活、農業活動以及文化儀 式中。

飲酒過量,有礙健康

與 Basi 同樣是流行已久的傳 統酒,起源於維薩亞斯群島,當 地盛產糖和椰子,Tubâ 便是椰子 樹液為原料製成。

製作 Tubâ 首先必須攀上椰子 樹,把椰樹的穗狀花蕾切下,留 置收集樹液的容器於樹上的切 口,等到容器裝夠所需的樹液後, 還要再加蓋進行發酵,至此色白 天然的 Tubâ 才算誕生。

Moke

是在印尼努沙登加拉

群島馬來族的傳統酒精飲料,通 過採集糖棕樹的樹液發酵製作而

成,和菲律賓的 Tubâ 採集樹液的 方式雷同,不過在糖棕樹液被裝 至竹筒發酵完成後,此時雖然已

經產生酒精度數,也可以飲用, 卻只是個半成品,當地人稱為

Tuak,想要成為 Moke 還需要通

過高溫蒸餾,才能大功告成,根 據蒸餾方式不同和次數的多寡,

Moke 還有 Dewe、Sopi 等別名。

Arak 在世界著名旅遊勝地峇

厘島廣受老少喜愛的傳統酒,據 說是由蒙古人帶入爪哇,不過僅 在多數信奉印度教,不受戒律限 制飲酒的峇厘島人手中保存下 來。

當地人多數使用發酵的糯米 (紅米)或者甘蔗汁進行發酵, 隨著高溫蒸餾萃取出 Arak,時至 今日,Arak 依然是峇厘島酒吧備 受歡迎的基礎酒,不少年輕人會 混合可樂或果汁飲用,Arak 現已 被列入印尼的非物質文化遺產。

未滿十八歲禁止飲酒

馬來西亞

你沒看錯!這就是在印尼場已經小 小亮相的 Tuak,細說馬來西亞和印尼的 Tuak 之間的不同,馬來西亞的 Tuak 然也會透過糖棕採集樹液,但更多從糯 米釀製而成,且在發酵的過程中,當地 原住民會依特殊需求加入藥草,現在甚 至發展出多種口味,舉凡蘋果、葡萄、薑、 斑斕葉等等,都是 Tuak 的好夥伴。

飲酒過量,有礙健康

和 Tuak 原料和釀製方式相似,不 過發酵的時間更長,酒精度數更低,僅 使用糯米和大米製作的天然酒麴釀製, 是馬來西亞豐收節最受歡迎的飲料之 一,卡達山-杜順人(Kadazan-Dusun) 感到驕傲的存在。此外,可能根據媒合 的材料不同,還可以被稱為 kinomol、 segantang 、 kinarung 、 kinopi 、 linahas 等等,真是令人混亂呢!

馬達加斯加

主要在馬達加斯加的東部地區流行,成 分為甘蔗汁及一種本地柿屬植物的樹皮

Fatraina,兩者烹飪加熱後共同發酵, 整體呈黃褐色。

太平洋島嶼

中文為卡瓦醉椒,根具有鎮定、麻 醉的效果,流行於斐濟、夏威夷、薩摩 亞等地,更是斐濟在重要迎賓儀式會準 備的「國飲」,常見的喝法是將根部加水 研磨飲用,因為喝下後的茫茫微醺感, 讓卡瓦雖然不含任何酒精成分,卻被稱 為類酒精飲料,掀起一波卡瓦熱潮,放 眼全球,在 2023 年卡瓦萃取物達成了 13.7 億的產值,真正地在文化及經濟上 創下重要地位。

未滿十八歲禁止飲酒

出海行舟/慶典及日常之必要

文、圖/ 簡齊儒(海海臺東責任編輯、臺東大學華語文學系教授)

今天的海水,昨日的漁場,猶記得《海海臺東》 第二期「南島船舟賓果」九宮格嗎?還有8/23生活 行舟,南島小聚現場回顧。我們把大海的故事,藏 在那裡,等候上岸來解謎。

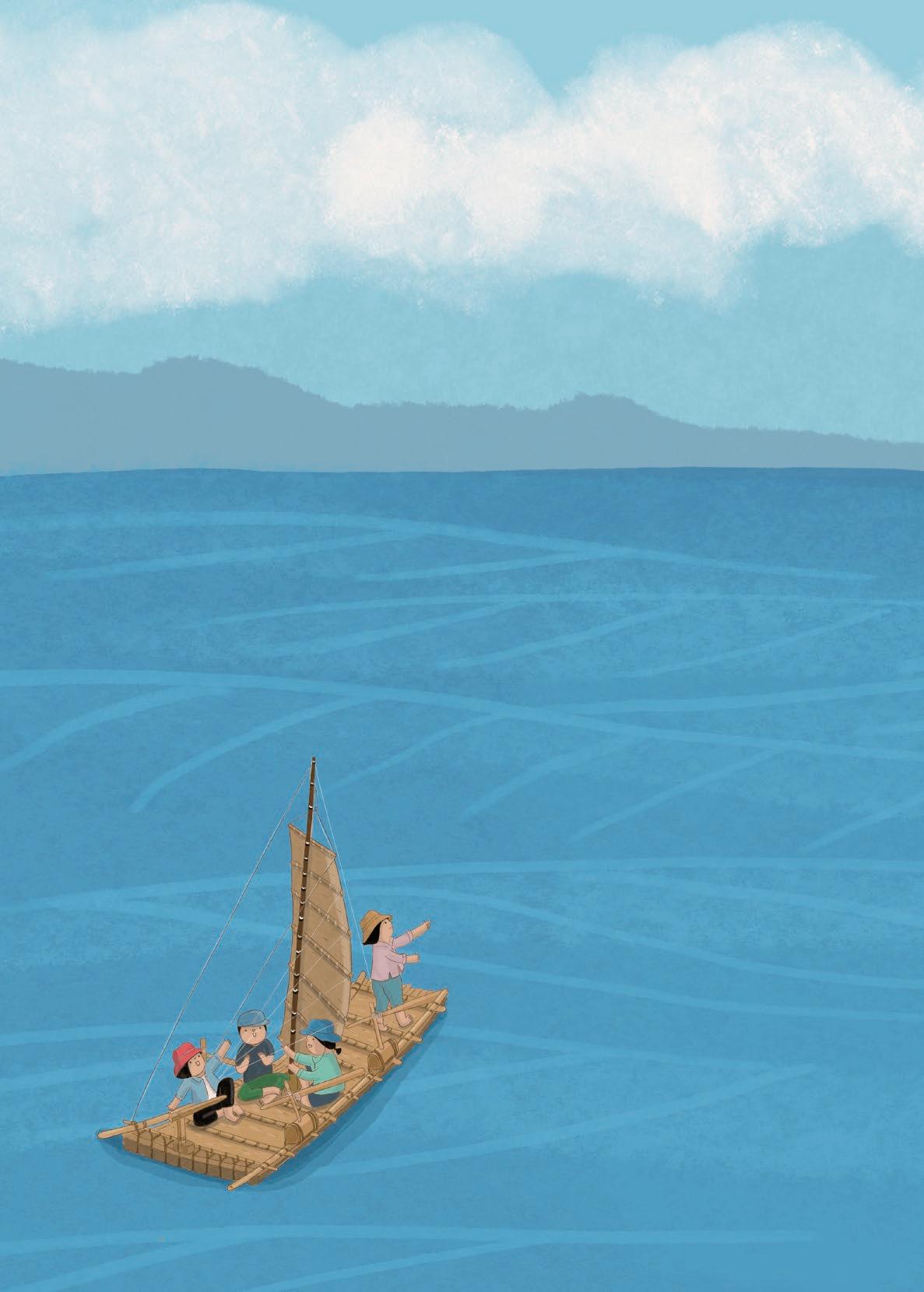

阿美族莿桐部落傳統竹筏試航

奇幻漂流與竹筏試航: 阿美族

「嫁到」莿桐 fudafudak 部落 船團團長 Cinaw 劉裕義,依據老

人家的記憶,帶著跨族群的年輕 人,引導「阿美族傳統竹筏培訓」

課程,以八角星花與船槳、竹籐 編與海鳥為船團標誌,從上山砍 竹採收,削皮、埋沙、採藤、編 綁、伐木、製槳,把記憶造回來, 舉辦新船下水試航儀式,讓傳統 竹筏重溫太平洋的海水。都歷部 落 Torik-Sanayasay 號,以過去原 民稱呼綠島的響亮名字,勇敢橫 越洋流,重振航海壯舉,本期邀 請少多宜老師現身說法。

一樣馳浪的大鯨與大筏:

排灣族

排灣金崙部落的鯨魚,有正

有邪。根據比努禮曼工作室博睿 齊訪談耆老:一說是祖先自小島 乘坐大鯨魚靠岸而來,而創建部 落;一說是鬼叫號哭、吃人的大 魚怪,鯨魚就是引人敬畏的大海 與自然。

波瀾壯闊,面海而居的臺東 族群,都有各自挑戰的海域。每 年四月到十月,排灣族人駕著竹 筏,捕撈魚苗,也獵油帶魚,這 項已經消失 25 年的記憶,日前大 竹本部落努力將拼搏大海的勇氣, 再造竹筏,高舉木槳、拍打海面, 划水潛行,復振海洋的日常。

排灣族金崙村部落祖先從小 島乘坐鯨魚而來 排灣族金崙部落竹筏捕撈魚 苗(比努禮曼工作室 提供)

與海結盟的拼板船與人:

達悟族

一直與海保持健全聯繫的達 悟族,朗島部落 78 歲耆老施清嶼 還是習慣駕著 tatala 雕刻小船,以 手釣魚線出海船釣,清波飛躍, 海就是他與船合一的舞場。大海 之家,其實也遇見了傳統工藝與 文化精神式微之挑戰。且見 2024 年 7 月 10-12 日「生命之舟」東清 部落社區發展協會十人舟雕刻大 船落成禮,過去拼板大船以家族 漁團共同製作與維護,而今現代 行政制度改易,漁團逐步崩解, 協會所負責的部落公船,面臨了 突如其來的各種挑戰……

寫下航海新頁

文/ 少多宜.篩代

Sanayasay 是集部落的智者海人以及眾多族人 牧長共同關心、參與、祝福、期待的一艘傳統風 帆船,完成這一趟綠島啟航返航,我在其中見證 這是何等恩典奇蹟神聖的一段航海史。

6/21 清晨預定從尚武漁港啟航,我當日傍晚 有月光海音樂會的開幕表演無法隨行,於是 04:30 起床載著哈路蔚牧師一起邀她為 Sanayasay 出航祈 禱祝福。

「號角」不論是螺號、木號、竹號在南島國 家的航海都是啟航吹奏,這次太平洋藝術節的大 船入港儀式上如是,阿美族的號角 sarekal 是召令、 呼喊,也是祝福。Sanayasay 在號角聲及哈牧師的

祝福之後啟航,看著它從尚武港的水道用雙座槳 向前滑行時,那美麗的身影及狀態很令人振奮, 當 Sanayasay 衝出出海口划向太平洋時,我們與彩 虹有約,Sanayasay 一定可以藉著南風,也藉著洋 流側風前行平安抵綠島。

當晚旮亙在月光海的演 出中,我對著全體的觀眾說: 「Sanayasay 平安抵綠島南寮漁港 了!」,觀眾一片歡呼,我們演唱 了為 Sanayasay 作的歌「Sanayasay南島風帆」唱出我們對這趟航行 的感恩與祝福。

表演結束之後,我很快地邀

Tommy(大溪地人)和 asan(給子 安阿美族名要他像 asan faki 一樣 成為海人)準備好隔日出發的物 件,包含船舵。

6/22 我 05:30 起床到兩位帥 哥的住宿點接人。時間是週末,

到了富岡碼頭人山人海,我正 擔心會沒有船票時,asan 子安 說:「有票而歡喜。」我們帶著

sawiawih(舵)順利搭上船前進綠 島。 asan 子安是旮亙的好角 手,在他吹起三長聲的號角後, Sanayasay 再次啟航,揚帆返航到 預定入港的都歷 pacefongan。

這個航線有強大北移的黑潮 洋流,船帆需要夠大的風才能帶

動風帆驅動船身,不得不先由哈 拉灣(戒護船)把 Sanayasay 拉 到約離南寮漁港一哩的位置上, 我們開始揚帆自力藉著西南轉東 南的風半側風的方向前進。這一 段非常的順,船帆有效地驅動了 船行約 4-6 節的速度,kacaw 船長 說:這是跑 42 公里馬拉松選手正 常的速度。從 09:20 啟航到此時是 11:30,已經航行了兩個小時,綠 島就在遙遠的地方,不遠處我們 看到幾艘貨輪在前方行駛,這水 道大概就是我們在臺灣看到貨輪 往來行駛的水域了。風帆仍有效 地帶動五節的速度往西北方向前 進,海人們此時在船上談海象、 談洋流流速、談風向,當然海嘯 吟歌作樂的,Ciro 跟我都曾跑過 遠洋,他把 Sanayasay 當成自己的 情人,他的歌聲有浪花聲和風聲 陪伴,這海中作樂猶如遠洋魚人 在甲板上夜空吟唱的情景。

到了 14:00 時,這裡明顯水 流特別地強,風帆受風強大桅桿 也彎到令人擔心,原來,這段是 綠島與臺灣間的深水區,黑潮洋

流最強的溝。我們製作 Sanayasay

的過程,船體的長度和寬度編綁 上都很結實,我不擔心船體結構 會有解體的問題,更不擔心用

hirahir 高張力拉力樹皮製作的風 帆,倒是擔心這直徑 10 公分不到

的桅桿,但經過了這一段強風強 流區後,很堅信桅桿會堅挺著帶 我們平安回家。

14:30 由於黑潮洋流與強大風

帆驅動速度相抵,Sanayasay 越走

越北偏移,此時已到了三仙台的 外海,幾經討論決定由哈拉灣拖 行到新港漁港。

這趟 Sanayasay 臺灣綠島往

返的航海,我身為監造者也親身 參與返航的過程,我真的要感謝

出錢出力的劉教授團隊,促成了 這阿美族傳統竹製風帆船的航海 新頁。

這不是首航當然也不是終 航,每一次的航海都是在寫我們 的航海史,未來如何使傳統更精 進,結合更多科學 AI 的運用,我 們肯定要共同努力,敬請期待。

影片連結:

作者/少多宜.篩代

曾任公視和原民記者,多年來致力於 推廣及復刻阿美族傳統樂器,1995 年

成立Amis旮亙樂團至今,擁有豐富的 阿美族傳統音樂文化研究與表演經歷。

一起浮浪人生,

漫遊南島

遙遠的陌生地方。

文/ 許佳慈、張 芸

鳥行之徑——

毛利及其玻里尼西亞祖先的壯闊 航程

鳥行之徑就是陸地的航向, 國立臺灣史前文化博物館方鈞瑋 組長現場導讀展示了玻里尼西亞

祖先廣袤的航行知識──《鳥行 之徑》,這是一本相對貼近一般 讀者,又同時獲得學者高度認可 的非小說作品。

方鈞瑋組長談及《鳥行之徑》

一書的命名,其實是源自土阿莫 土島民的航海歌曲,歌詞表達了 「遷徙之鳥是富足之源」,當時 的島民已然得知觀察海鳥每年跟 隨信風的來去,昭示遠方某處必

定有陸地。譬如軍艦鳥是玻里尼 西亞人海上仰賴的「眼睛」,牠

會停留在船頭為航行者導航,金

鵑和長尾噪鵑則為毛利人帶來兩 條截然不同的航線。尋陸的重任

就這樣輕飄飄地落在這些龐大的 海鳥群之上,有了這些鳥類,人

類就如同候鳥般,以槳代翅前往

當然,除了海鳥遷徙外,海 洋動物的習性、風向定律和星象 都是航海人的有力工具。《鳥行 之徑》詳盡記載了玻里尼西亞人 航海的相關知識及事件,在世界 史上,也許這只是被簡略帶過的 時代,不過當我們真正聚焦在南 島語族的連結上時,這絕對是不 容忽視的歷史。如同方鈞瑋組長 的結語,「過去持續塑造著我們 是誰,以及我們的所作所為。」

大船下水——

蘭嶼東清部落雅美(達悟)族十人 拼板舟下水祭儀及之後

「我們可不可以再造一次大 船,盡畢生的全力再一次。」因 為耆老的一番話,睽違 11 年,東 清部落於今年 6 月再次舉行了大 船下水祭儀。陳雯珊理事長分享, 大船,是所有生命的延續,代表 著族人世世代代的存在及意義。

自前期的準備,到尾聲面臨突發 事項仍能臨危不亂,所有人各司 其職、相互配合,終究完成了這 段能再度深深記在達悟族人心中 的悸動與璀璨時刻。

群拼板舟工作室第二代負責 人張世凱,也提到達悟族人在造 舟的過程中,總是以最謙卑、尊 重的態度身體力行,造舟最重要 的,不在於速度或數量,而是能 從中學習到哪些海洋文化,以及 對待族人的方式。

無論造舟、小米祭、招魚祭, 只要是部落的事,就是家務事, 是一群人共同延續海洋文化的命 脈。每個人,即使是小到像雨滴 般的力量,但只要聚集在一起, 也能匯成大海,將這艘生命之舟 航向世界,讓所有人看見達悟族 人的驕傲、讓文化可以亙古的綿 延長流。

大船入港——

2024 FestPAC 太平洋藝術節及之後

在太平洋藝術節大船入港儀 式中,少多宜長老首先談到了一

個美麗的插曲,由於場地限制, 其實代表團能夠入場的名額相當 吃緊,不過旮亙樂團僅憑著管制 人員一句「I Know You.」成功得 到入場手環,這是幸運,同時更 是源自音樂和族群間帶來的恩典。

當親眼見證各國的樂舞在岸 邊此起彼落,原本輕裝出發的旮亙

樂團索性就地製作號角和裂痕鼓,

開始在現場加入歡歌起舞的行列, 雖然樂器稍顯簡陋,旮亙鼓動人 心的歌聲和舞蹈,讓許多人同他 們吟唱、鼓掌,除了原先為太平 洋藝術節而寫的歌曲〈Sanayasay南島風帆〉外,在臺灣船入港時, 旮亙還演唱了並沒有預先準備的 〈tafalong 之歌〉,這是來自海岸 阿美族的獻祭歌,旮亙以更強大、 奮進的聲音,傳達了臺灣的存在, 這無非是一場無可比擬的即興演 出。

哪怕如今的語言也許並不相 通,依然能夠通過樂舞連結彼此, 這是少多宜長老在太平洋藝術節 最豐滿的收穫,在夏威夷這塊土 地,這是四年一次也是千百年以 來久違的相聚,當我們的腳步與 祖先重合,就跟隨浩蕩的潮波, 一起乘興起舞吧!

作者/許佳慈 普通人,天生臭臉綜合症,精神和體力 24 小時保持省電模式。愛看也愛寫一些有的 沒的,大多時候不是很清醒。

作者/

張 芸

是草字頭。總是跟睡到飽擦身而過,夜 晚又老忘了白天的睏,一邊充滿好奇心地 到處跑跳斜槓,一邊成為努力耕耘的夜行 性動物。

馬紹爾群島

文、圖 ∣ 呂憶君 為何要造舟?

WAM 造舟計畫

馬紹爾群島(Marshall Islands)由東方

的日出列島(Ratak Chain)和西方的日落列 島(Ralik Chain)兩串島鍊串起猶如繁星的珊 瑚礁島群。第二次世界大戰(1939-1945) 美

國勢力進入當地後,在政治、經濟、社會文 化各層面影響至今。首都馬久羅(Majuro)

的航空、船運運輸系統就是顯著的例子。美 國聯合航空掌握了關島、密克羅尼西亞聯邦、

馬紹爾群島至夏威夷的飛行航線。首都有國際 船貨碼頭停靠各國遠洋漁船、運輸民生物資、

椰子加工品和鮪魚,以及國內載客商用碼頭。

美國美森集團的貨櫃船運範圍,更是擴及美國 西岸、夏威夷、馬紹爾群島、南太平洋、中

國廣大的泛太平洋地區。馬紹爾群島成為此

區航空與船運系統的重要節點之一,向外開 展的交通運輸系統更促進了人和物資的流動。

上圖:

傳統獨木舟繪圖,以馬紹爾 語標示出船隻的各部位名 稱。2009 年,於 Alele 博物 館。

上圖:

航海圖(stick chart)。

2009 年,於 Alele 博物館。

左圖:

航行傳統獨木舟的馬紹爾 人。2009 年,於首都馬久羅 Alele 博物館。

右頁圖:

馬紹爾群島是世界遠洋漁業 重要基地之一。2009 年,於 馬紹爾群島首都馬久羅。

如今在現代交通便利又不 需出海捕魚滿足生存所需的景況 之下,不禁想問馬紹爾人為何要 造舟?而且,造的是傳統獨木舟 (outrigger)。從戰後重建到成為 獨立國家,不少馬紹爾人移居到美 國尋求更多的生存發展機會,卻也 面臨傳統航海和造舟知識傳承的 危機。從首都的造舟計畫(Waan Aelõñ in Majel,簡稱 WAM),看

到了對於文化資產保存與傳承的堅 持,以及自身文化認同的實踐。這 造舟計畫是一個成立於 1990 年代 末期的非政府組織,近 30 年推動 至今著重在年輕世代的造舟培力與 航海文化傳承。不限性別的學員培 訓內容涵蓋伐木、造船、航海等技 藝,學習如何在海洋中觀察星象、

洋流等判斷航行方向,以及祖先與 海洋互動累積的生命智慧。

作者/呂憶君

國立臺灣史前文化博物館助理研究員。

喜歡看雲、山、海,聽海唱歌。

在多年來努力地文化復振之 下,引起國際間科學家對於馬紹爾 傳統航海知識的好奇和興趣,這些 在地與科學知識辯證的研究成果, 也陸續對外發表流通。位於首都的 Alele 博物館,alele 為馬紹爾島民

以林投葉編製的精緻編籃,用於保 存貴重物品。造舟計畫在此展出傳 統獨木舟繪圖、航海圖與船隻模型 等。由於造舟、航海文化傳承逐漸 受到重視,如今無論在馬紹爾群島 或是移居的美國阿肯色州等地。馬 紹爾人在每年 9 月最後一個星期五

的 Manit(文化和慣習)日聚集, 以航行傳統獨木舟、共食、編織、 吟唱、舞蹈等方式傳承文化。在社 會快速變遷和極端氣候洶湧而至的 浪潮下,這些行動似乎指引著各地 的馬紹爾人,不斷述說著他們是來 自猶如繁星的美麗島嶼。

小島生命之舟下水禮 (mapabosbos)

文、圖 ∣ 簡齊儒(臺東大學華語文學系教授)

傳統達悟族的大船製作因有 繁瑣的儀式(須兩年前籌備、種植 芋頭、養殖豬隻、最後還得創作吟 唱古謠,對答如流),過去由漁團 長輩擔任船長,主導船務。船長須 是命格夠硬、德高望重者,一有閃

失很容易性命折損,但現在協會製 造公船並非自家大船,讓部落長輩 心有顧慮,不敢貿然答應。

船與人的新紀元:船長現身、

部落整合

東清部落雕刻公船費時八個 月製作,由男性工班負責,行政

細節仰賴部落陳雯珊理事長組織動 員,她是五個孩子的母親,身為達

悟媳婦,她突破性別、外人、年齡 的限制,用心投入,締造美好新氣 象。東清部落老中青三代,展現凝

聚力,婦女練好舞蹈、禮芋豬隻也 備妥,但遲至下水禮前五天,還是 無人挺身當船主。

東清部落協會雕刻公船,原木顏色 (尚未上漆之前)(2024/03/29)

眼見大家士氣低迷,擁有多次 造舟經驗,現年五十多歲的東清部 落謝福生大哥起身說:「各位長輩 不用怕,我頂了,一切好壞由我來 負責。」大哥扛起使命、勇敢堅決, 掩飾了五味雜陳,話語既出,又讓 大家找回熱情,部落又活絡起來, 歡喜迎禮。

一波多折:考驗族人的新船

未料生命無常,迎賓當晚一 位族人過世,依例若有人往生,儀 禮得暫停,但大船下水禮成千的外 賓旅客已蒞臨小島,不能喊停。哥 嫂心志堅定,與理事長及部落團隊 討論,先將拼板大船包裹起來,維 護其聖潔,與喪家協商調整喪期, 亦在大典致敬家屬;儘管糾結, 依舊咬牙完成。部落族人深有同感 「simawgpa」:即何時再有此盛典? 謝大哥語重心長地說:「這是東清 部落末代的大船,機會難有,因 為我們不會吟唱,造舟是簡單啊, 但要辦繁複的儀式(可能)沒辦法 了。」一場盛會所要組織、面對及 承受的,遠比海更多,也更幽深, 正如同,本來大船所要去的地方。

方。

左至右:〈生命之舟下水禮〉東清部落謝福美女士拍攝剪輯。〈東清大船下 水禮:重現〉簡齊儒拍攝剪輯。〈生命之舟〉林聖鈞、張海諾拍攝剪輯。〈划 大船。朗島捕飛魚去〉簡齊儒拍攝剪輯。

在路上:

淺談在臺東看見的原住民族

實驗教育發展

文/ 熊同鑫

(國立臺東大學原住民族教育及社會發展研究中心主任)

作者/熊同鑫

出生彰化,5 歲遷居臺北,

26 歲赴美求學,33 歲返國 赴臺東任職,今年定居斯土 滿 30 年。臺東限定的生活 質感,自然而然以自稱臺東 人為傲。臺東,我心所屬。

臺東縣 16 個行政區中除綠島鄉之外,

均為內政部訂定的原住民族地區。本縣以族 群多元性為傲,原住民族有阿美族、排灣族、 卑南族、魯凱族、雅美族(達悟族)、布農 族和噶瑪蘭族。政府在民國 107 年頒布實驗

教育三法後,臺東縣致力於推動各類型態實 驗教育。在民國 113 年 8 月,全縣共有 7 所

學校實施全校型和 4 所國中辦理部分班級的 原住民族實驗教育計畫,推動至少 6 個族群,

以族群文化為養分的課程與教學實踐。

個人在與各實施原住民族實驗教育計畫

學校,一同學習的歷程,體認到推動原住民 族實驗教育計畫的不易,在建置學校課程架

構和實施教學活動,需要透過行政團隊與教 學團隊,反覆地經歷溝通、田調、研討、論 辯、試探等,而能開展共備課、觀課和議課 的教師教學社群。個人將推動原住民族實驗 教育計畫,學校課程與教學實踐歸納為四個 階段,分享如下。

階段一

一般課程和民族課程平行 式實施

學校在開始進行實驗教育

計劃時,常會採取原住民族教

育法第四條的原則,將學校課

程分為一般課程(領域課程)

和實驗課程(民族文化教育課

程)。一般課程會由校內教師 擔任,實驗課程則仰賴民族文

化老師、民族文化指導員、社

區文化工作者或是耆老入班上

課,校內老師陪伴實驗課程教

學者備課、觀課和議課。此模

式具有協助校內教師,從參與

實驗課程的歷程,包括進入社

區進行田野調查,培養自身對

民族文化的熟悉度和敏感度,

假以時日,校內教師就可直接 參與實驗課程,擔任民族文化

教學的主教老師。

階段二

校內教師參與民族文化課 程備課與教學

學校在執行原住民族實驗 教育計畫時,校內教師會是整 個計畫永續執行的關鍵。教師 要轉換成要準備兩類課程,在 具有支持的系統下,開始執行 實驗課程的教學活動。此階段 學校老師會採分組的方式,邀 請文化老師和耆老諮詢,設計 主題教學活動,於民族文化課 時段,由校內教師擔任主教, 和學生一起學習民族文化議 題。此階段校內教師從前一階 段的局外人角色,開始成為實 驗教育的局內人。

階段三

校內教師在領域課程內連 結民族文化知識

當學校推動原住民族實驗 教育計畫日漸純熟,開始會將

民族文化議題和內容,成為領 域教學的教材和教學活動。個 人觀察到學校行政會透過課程 計畫、期初課程計畫研討和期 末教學成果發表等,採有計畫

與有系統的方式,在有溫度的 氛圍中,開創教學和行政一同 攜手推動實驗教育的行動。此

階段校內教師會在一般領域課

程中,帶入與民族文化相關的 教學內容,提供學生在一般課 程中,學習民族文化知識的環 境。

階段四

校內教師發展以民族文化 為本的領域課程教學

辦理原住民族實驗教育計 畫,其目標是建置以原住民族 為主體的學校教育。當學校的 行政團隊與教學團隊,建置了 有系統的民族文化教材與教案 後,會進入社會行動取向的行 動模式,課程領導者帶領同仁 們,發展以民族知識為本的學 校教育課程綱要。此階段已進 入改變現有教育體制的一種社 會運動,建立以民族為主體的 民族學校,實施以民族文化知 識為主體的課程與教學活動。

實施原住民族實驗教育計劃,本質精神是提供家 長和學生,在教育權有多元選擇的機會。個人在與辦 理實驗教育計劃的校長、主任或老師互動過程中,常 接收到的是實驗教育給予學生發展自我,建立自信和 自我認同感,能將在實驗教育課程中習得的工作規劃、

時間管理、面對問題、解決問題和展現成果等經驗, 轉化於一般領域的學習之中,成為具備雙文化優勢的 終身學習者。

海的倡議

你確認你吃的食材是合法的嗎?

文 ∣ 張育銓

作為一個臺東人,這些食材你有吃過嗎?苦 瓜藤、波羅蜜、麵包果、紅藜苗、羅李亮果、蝸 牛卵、荖葉。這些在衛福部食藥署的「食品原料 整合查詢平臺」都列在「未確認安全性尚不得使 用之原料」,依食品安全衛生管理法第15條:不 得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販 賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列。臺東人 應該常常在違反食安法喔!依法可懲處6萬元至2 億元。重點是作為贈品也不行喔,我們的飲食分 享文化面臨違法的挑戰。

當代食安有三種檢驗機制:第一種是食藥署 的科學實驗,尚未透過動物實驗的食材會列入 「未確認安全性尚不得使用之原料」,經由法律 與行政命令直接對食安做出判斷,食材原料只存 在可使用和不得使用。第二種是長期人體實踐發 展出來的藥食同源,最常在餐廳飲食店中透過廚 師的料理搭配。廚師是非常在乎飲食衛生與安全 的專家,食材原料是色香味的搭配以及餐飲的定 位。第三種是全世界最安全,也最值得信賴的食 安,是家裡的廚房,由家庭料理者,把關角色經 常是媽媽扮演。經由媽媽學習自上一代以及周邊 長輩的教導,用愛來守護家人的營養和健康。這 三種共存的食安機制,無論從法律層面,或從廚 藝和母親的愛,應該是相互包含以及相互補充。

但是,這三個機制失衡了。

例如臺東最大產值的農產品—荖葉列在 「未確認安全性尚不得使用之原料」,全臺 有 250 家餐廳提供荖葉料理。食用荖葉在全球 已有好幾個世紀,在印度、斯里蘭卡、泰 國、印尼、馬來西亞、臺灣都有文獻與食譜 記載。國外已發展出為特定人口研發的產 品,如荖葉粉是為銀髮族和復原期患者、荖 葉茶是為下午茶休閒者、荖葉 masala 是為需 要提神的勞動者、荖葉琴酒是為抑制痛風、 荖葉複方茶是為女性及男女感情增溫用。

荖葉因檳榔而延伸的污名化,在認定標 準上更加嚴格, 2023 年荖葉香腸受到屏東縣 政府衛生局裁罰 6 萬元後,除了臺東慢食節將 荖葉下架外,臺灣各地原本有 250家餐廳、小 吃店、酒吧提供荖葉料理,將近有 2/3 暫時不 提供,直接影響臺東荖葉的銷路,有些店則 是改用其他名稱取代荖葉的菜名,繼續提供 給熱愛者享用。荖葉因爲過去的污名化相當 深,有些公部門和學者專家不一定可以很快 接受荖葉,儘管有科學實驗去證明,仍需要 很多的溝通。目前已對屏東縣政府衛生局提 出行政訴訟, 9 月將要開第一次庭,希望以無 罪推定原則和舉證責任的釐清懲處的正當 性,為臺灣在地食材爭取合法的可能。

其實,只要逛一下中央市場、鯉魚山早 市、漢陽南路黃昏市場,就會發現違反食安 法的犯罪行為隨處可見,如果連臺東人經常 食用的許多食材都無法獲得足夠的保障與承 認,那麼我們還能驕傲地用在地食材來促進 友善農業,用在地美食來迎接觀光客嗎?

作者 ∣ 張育銓

彰化縣永靖鄉人,已入籍臺東。

畢業證書提到人類學博士,聘書 有寫臺東大學公事系教授。

本來專攻醫療人類學,處理生老病死議題,搬 到東部後,轉到吃喝玩樂的觀光人類學與飲食 人類學,從此,過著不斷變胖的日子。

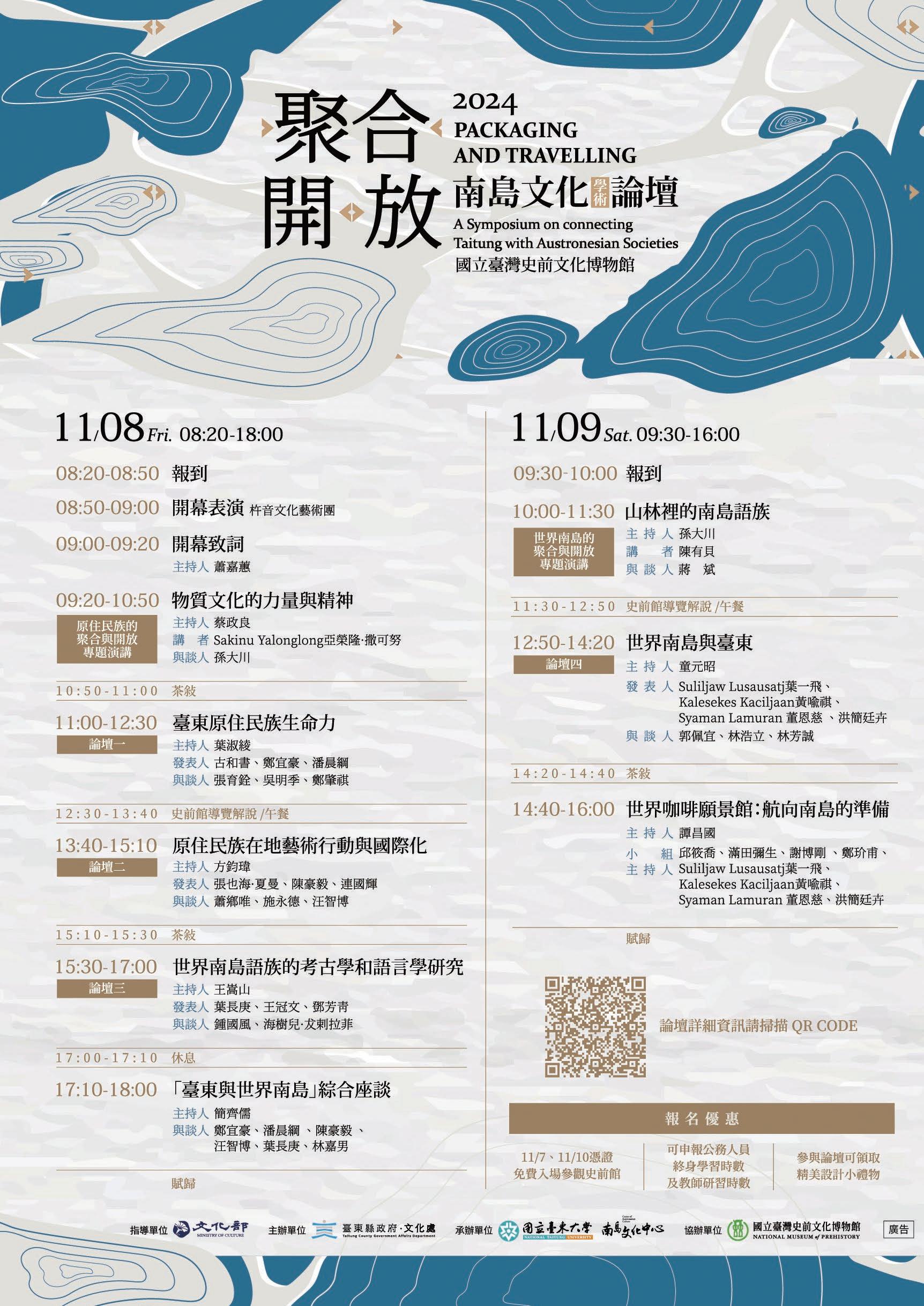

聚合.開放

2024 南島文化學術論壇

Packaging and Travelling:A Symposium on Connecting Taitung with Austronesian Societies, 2024

文/南島文化中心

海流不僅帶來天氣的擾動, 也帶來一場南島文化的盛會—— 「聚合.開放:2024 南島文化 學術論壇」,已抵達臺東,將在

2024 年 11 月 8 日與 9 日,登陸國

立臺灣史前文化博物館,將沿途

蒐集的文化與學術能量聚集,描 繪臺東與世界南島連結的藍圖。

臺東縣政府文化處與國立臺 東大學、國立臺灣史前文化博物 館攜手合作,舉辦「聚合.開放:

2024 南島文化學術論壇」,透過 兩場專題演講與四場主題論壇,

【論壇資訊】

時 間| 2024 年 11 月 8 日(五)、 11 月 9 日(六)

地 點|國立臺灣史前文化博物館

讓富有世界南島語族交流經驗 的原住民族族人,以及長期投入 南島語族文化研究的學者,齊聚 一堂,彼此對話;另有綜合座談 與世界咖啡願景館,提供與會學 者、論壇參與聽眾更多交流與發 想的空間。

期待經由「聚合.開放: 2024 南島文化學術論壇」促成 對話與交流,面向世界的同時也 心繫在地,讓關心臺東與南島文 化的人們相聚於此,一同擁抱世 界,深耕在地。

官方網站 臉書

(臺東縣臺東市豐田里博物館路一號)

主辦單位|臺東縣政府文化處

承辦單位|國立臺東大學南島文化中心 協辦單位|國立臺灣史前文化博物館

小米已經睡到自然醒了

該輪到我們不省人事