37 minute read

Verdad

VERDAD

Richard DeWitt*

Advertisement

ESTE CAPÍTULO Y EL SIGUIENTE SE CENTRAN EN DOS TEMAS AFINES: la verdad, por un lado, y los hechos, por otro. Estos temas son un tanto insólitos en un libro sobre la historia y la filosofía de la ciencia, pero creo que vale la pena abordarlos pronto para disipar algunos errores y simplificaciones comunes. Parece ser una creencia bastante generalizada que la acumulación de hechos es un proceso relativamente sencillo, y que la ciencia se orienta, en gran parte al menos, a generar teorías verdaderas que den cuenta de estos hechos. Estas son dos concepciones básicamente erróneas sobre los hechos, la verdad y su relación con la ciencia. Uno de los objetivos de los dos próximos capítulos es mostrar que dichos temas son mucho más complejos de lo que a menudo se piensa. Además, como empezaremos a ver en este capítulo y en el siguiente, y como quedará cada vez más claro a medida que el libro avance, la relación entre hechos, verdad y ciencia es mucho más compleja y polémica que el punto de vista simple sugerido más arriba esto es, el punto de vista de que la ciencia es un proceso de generación de teorías verdaderas para dar cuenta de los hechos.

Cuestiones preliminares

Estamos convencidos de que la creencia de que la Tierra se mueve en torno al Sol, que es una parte de nuestra visión del mundo, es verdadera, y que la creencia de que la Tierra es estacionaria y que el Sol se mueve a su alrededor, una creencia común en la visión aristotélica del mundo, es falsa. Dentro de nuestro sistema de creencias nos parece obviamente verdadero que la Tierra se mueve en torno al Sol, y nos parece que hay numerosos hechos que demuestran la verdad de esta creencia. Pero dentro de la cosmovisión aristotélica parecía igualmente obvio que la Tierra era estacionaria, y dentro de ese sistema de creencias parecía igualmente que había muchos hechos que demostraban que la Tierra no se movía. ¿Cuál es la diferencia entre estas creencias y las nuestras? Si nuestra creencia sobre la Tierra es realmente verdadera, y la aristotélica realmente falsa, ¿qué es lo que hace que una sea verdadera y la otra falsa? O de un modo más general: ¿qué es la verdad?

Una reacción común a esta pregunta consiste en decir que los hechos son los que hacen que una creencia sea verdadera. Por ejemplo, comúnmente se dice que hay hechos que demuestran que la Tierra se mueve en torno al Sol, y que son estos hechos los que hacen que la creencia sea verdad. Curiosamente, los hechos y la verdad se definen a menudo unos en función de la otra. La gente a menudo contesta la pregunta" ¿Qué es verdad?" diciendo que las creencias verdaderas son las respaldadas por los hechos. Y la pregunta ¿Qué es un hecho?" se contesta a menudo diciendo que los hechos son las cosas que son verdaderas. De hecho (y lo digo sin

* Tomado de: DeWitt Richard, 2010. Cosmovisiones. Una introducción a la Historia y a la Filosofía de la Ciencia. España: Biblioteca Buridán

intención hacer un juego de palabras), mi diccionario define "verdad" como "un hecho verificado o indiscutible", y luego le da la vuelta a la cuestión y define "hecho" como "aquello que sabemos que es verdad."

Pero esta especie de circularidad -definir la verdad en función de los hechos, y los hechos en función de la verdad- no arroja ninguna luz sobre nuestras cuestiones. ¿Qué es verdad? ¿Qué es un hecho? ¿Cuál es la diferencia entre creencias verdaderas/factuales y creencias falsas/no factuales? ¿Qué es lo que hace que unas creencias sean verdaderas/factuales, y que otras sean falsas/no factuales?

Antes de abordar directamente estas cuestiones, reflexionemos un momento acerca de hasta qué punto damos por sentado el tema de la verdad. Todos tenemos un montón de creencias, y pensamos que son verdaderas. A fin de cuentas, ¿por qué íbamos a tenerlas, si no? Es muy probable que usted no hubiera comprado este libro si no creyera que la mayor parte de lo que en él se dice es verdadero. Si usted está leyendo este libro como parte de un curso universitario, es muy probable que esté dedicando una gran cantidad de recursos, tanto en forma de tiempo como de dinero, a asistir a las clases, y seguramente no lo haría si no creyera que puede aprender una buena cantidad de cosas verdaderas durante sus años de estudiante. Piense en la historia o, si lo prefiere, en los sucesos de la actualidad; en ambos casos se producen muchos incidentes (guerras, asesinatos, persecuciones religiosas, etc.) motivados en gran parte por la convicción de que determinados conjuntos de creencias son verdaderos y otros falsos. De modo que, aunque no haya pensado explícitamente en ello, es muy probable que el tema de la verdad tenga un interés sustancial para usted. La verdad es algo que damos por descontado cada minuto de cada día, a menudo con consecuencias que distan mucho de ser triviales.

Raramente, sin embargo, reflexionamos sobre el tema de la verdad. Como hemos dicho, uno de los principales objetivos de este capítulo es proyectar algo de luz sobre el tema de la verdad y subrayar algunas de las complejidades en él implícitas. No vamos a contestar las preguntas sobre la verdad de un modo definitivo -estas preguntas se debaten al menos desde los comienzos de la filosofía y de la ciencia. Dado que no se ha producido ningún consenso en los últimos 2.000 años, es poco probable que se produzca al final de este capítulo. Pero sí se han dado a lo largo de estos años algunos puntos de vista estándar sobre la verdad, y podemos al menos presentar un resumen de estos puntos de vista, con lo que podremos apreciar algunas de las complejidades del tema.

Clarificando la cuestión

En esta clase de indagaciones, suele ser una buena idea definir claramente y no perder de vista la cuestión que estamos analizando. También vale la pena distinguir la cuestión que estamos analizando de otras cuestiones tal vez relacionadas con ellas.

Cuando me pregunto "¿Qué es verdad?", la cuestión central que tengo en mente es esta: ¿Qué es lo que hace que las afirmaciones verdaderas y las creencias verdaderas sean realmente verdaderas? ¿Y qué es lo que hace que las afirmaciones (y las

creencias) falsas sean realmente falsas? Dicho de otro modo: ¿Qué tienen en común las afirmaciones (y las creencias) verdaderas que las hace verdaderas, y qué tienen en común las afirmaciones (y las creencias) falsas que las hace falsas?

Esta pregunta central sobre la verdad se confunde a menudo con una pregunta epistemológica acerca de la verdad. Hablando en general, la epistemología es el estudio del conocimiento, y una rama importante de la filosofía. Una pregunta epistemológica fundamental acerca de la verdad -¿cómo sabemos qué afirmaciones y creencias son verdaderas?- es importante, pero no hay que confundirla con la pregunta fundamental que estamos planteando ahora.

Considérese una analogía. Supongamos que poseemos una extensión de bosque y que estamos interesados en saber cuáles de los árboles de esta extensión son robles. En este caso, la cuestión principal es de tipo epistemológico -¿cómo podemos saber qué árboles son robles? Contratar los servicios de un ingeniero forestal sería una forma excelente de resolver la cuestión -podemos saber qué árboles son robles prestando atención a lo que nos dice el ingeniero forestal. El hecho de que el experto forestal identifique a un árbol como un roble no es lo que hace que el árbol sea un roble. En otras palabras: la pregunta "¿Cómo sabemos que un árbol es un roble?" es una pregunta diferente a "¿ Qué es lo que hace que un árbol sea un roble?"

Y del mismo modo en que presumiblemente es algo que los robles tienen en común lo que hace que sean robles, también es algo que tienen en común las afirmaciones (o las creencias) verdaderas lo que hace que sean verdaderas. y esta es la cuestión fundamental que nos interesa: ¿Qué es lo que tienen en común las afirmaciones (o las creencias) verdaderas que las hace verdaderas?

Con los años han surgido muchas teorías de la verdad como posibles respuestas a la cuestión central que planteamos. La mayor parte de estas teorías caen en una de dos categorías. Llamaremos a las que caen en la primera de estas categorías teorías correspondentistas de la verdad, mientras que a las que caen en la segunda categoría teorías coherentistas de la verdad. Estos no son los únicos tipos de teorías de la verdad que se han propuesto, pero estas dos categorías cubren la mayor parte del territorio y nos servirán para ilustrar muchas de las complejidades que rodean a la cuestión de la verdad. También hemos de destacar que en este momento no nos interesa la existencia de diferentes versiones de estos dos tipos de teorías. Cuando lo creamos apropiado mencionaremos algunas de las versiones más notables. Empecemos con las teorías de la verdad como correspondencia.

Teorías de la verdad como correspondencia

En dos palabras, según las teorías correspondentistas de la verdad, lo que hace verdadera a una creencia verdadera es que dicha creencia se corresponde con la realidad. Y lo que hace falsa a una creencia falsa es que dicha creencia no se corresponde con la realidad.

Por ejemplo, si la creencia "La Tierra da vueltas en torno al Sol" es verdadera (como pensamos la mayoría de nosotros), lo que la hace verdadera es que, en realidad, la Tierra da efectivamente vueltas en torno al Sol. Es decir, lo que hace que esta creencia sea verdadera es que se corresponde con la forma en que son las cosas en realidad. Asimismo, si la creencia "La Tierra permanece estacionaria mientras el Sol da vueltas a su alrededor" es falsa, lo es porque no se corresponde con la forma en que son las cosas en realidad.

"Realidad" es un término que se utiliza de formas muy diferentes, de modo que para entender las teorías correspondentistas de la verdad es fundamental saber cómo se utiliza este término. En este contexto, "realidad" no se refiere exactamente a lo que usted y yo creemos que es la realidad. Hablando en general, lo que usted y yo creemos que es la realidad no determina en absoluto lo que es realmente la realidad. De modo parecido, lo que nuestros mejores científicos creen que es la realidad, o lo que la mayoría de la población cree que es la realidad, o lo que un maestro de yoga en estado de iluminación cree que es la realidad, tiene un efecto muy leve en lo que es realmente la realidad. Tal como se utiliza en las teorías de la verdad como correspondencia, la palabra "realidad" no se refiere a "mi realidad", "tu realidad", "la realidad de Timothy Leary" o "la realidad de alguien que está bajo los efectos de un potente alucinógeno", sino que se refiere a la realidad "real": una realidad que es completamente objetiva, generalmente independiente de nosotros, y que, hablando en general, no depende en absoluto de lo que la gente cree que es la realidad.

Hay, por supuesto, algunas formas anodinas en las que algunas de nuestras creencias pueden afectar a determinados aspectos de la realidad. Por ejemplo, yo puedo creer que mi habitación está demasiado caliente y bajar el termostato. De este modo, algunas de mis creencias pueden producir un cambio en determinado aspecto de la realidad, como la temperatura de mi sala de estar. Pero el defensor de una teoría correspondentista de la verdad sostendrá que, en general, nuestras creencias no afectan a la realidad.

Resumiendo: según las teorías de la verdad como correspondencia, lo que hace que una creencia sea verdadera es el hecho de que se corresponde con una realidad objetiva, independiente. Y lo que hace que una creencia sea falsa es que no se corresponde con dicha realidad.

Teorías de la verdad como coherencia

Según las teorías coherentistas de la verdad, lo que hace verdadera a una creencia es que la creencia es coherente -o concuerda con- otras creencias. Por ejemplo, considérese mi creencia de que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Yo tiendo a creer lo que leo en los libros de astronomía serios, y estos libros me aseguran que la Tierra da realmente vueltas en torno al Sol. Yo tiendo a creer lo que dicen los expertos en este campo, y tales expertos dicen también que la Tierra da vueltas en torno al Sol. En general, mi creencia de que la Tierra vueltas en torno al Sol es coherente con otras creencias, y según las teorías coherentistas de la verdad, esta clase de coherencia es lo que hace verdadera una creencia verdadera.

Piense en la analogía del puzzle utilizada en la discusión de las cosmovisiones del primer capítulo. Recuerde que las cosmovisiones son sistemas creencias interconectadas de una forma parecida a como se conectan entre sí las piezas de un puzzle. Esta misma analogía puede utilizarse para ilustrar las teorías coherentistas de la verdad. Una creencia verdadera es como la pieza de un puzzle. Es decir, de modo parecido a como encaja una pieza particular en un puzzle, una creencia particular es verdadera si encaja en el puzzle global de las creencias. Una creencia falsa sería como un puzzle que no encaja.

En resumen, de acuerdo con las teorías de la verdad como coherencia, lo que hace verdadera a una creencia es el hecho de que es coherente con una colección general de creencias, y lo que hace falsa a una creencia es que no es coherente con esa colección general de creencias.

Diferentes versiones de las teorías coherentistas

Hasta ahora hemos hablado de las teorías coherentistas solo de una forma muy genérica. Necesitamos dedicar un momento a entender cómo muchos tipos diferentes de teorías de la coherencia son posibles. De modo parecido a como un Ford es un tipo de automóvil, existiendo como existen varias versiones particulares de Fords, igualmente, las teorías coherentistas son un tipo de teoría, con una amplia variedad de versiones particulares.

Las diferentes versiones de las teorías coherentistas difieren principalmente con respecto a de quién son las creencias que se incluyen en el puzzle de creencias. ¿Nos referimos solo a las creencias de un individuo, de modo que, para ser verdadera con respecto a un individuo en particular, su creencia de que "la Tierra da vueltas en torno al Sol" tiene que ser simplemente coherente con las otras creencias de este individuo? ¿O estamos hablando de las creencias de un grupo, de modo que, para ser verdadera, la creencia según la cual la Tierra da vueltas en torno al Sol" tiene que ser coherente con las creencias colectivas de dicho grupo? Y si hablamos de las creencias de un grupo, ¿quién cuenta como miembro de este grupo? ¿Todos los que viven en determinada región geográfica? ¿Todos aquellos que comparten una determinada visión del mundo? ¿La comunidad que forman los científicos u otros expertos?

En función de la respuesta que demos a estas preguntas, tendremos diversas versiones de las teorías coherentistas. Por ejemplo, si las creencias son las creencias del individuo en cuestión, tenemos lo que podemos llamar una teoría de la coherencia individualística. Según dicha teoría, una creencia es verdadera para Sara si concuerda con las otras creencias de Sara; una creencia es verdadera para Alfredo si concuerda con las otras creencias de Alfredo; y así sucesivamente. Conviene subrayar que, de acuerdo con la teoría individualística de la coherencia, la verdad es relativa al individuo en cuestión. Es decir, lo que es verdadero para Sara puede no serlo para Alfredo.

Si optamos en cambio por considerar que la colección de creencias es la de un grupo en particular, tenemos unas versiones bastante diferentes de las teorías de la verdad

como coherencia. Podemos calificar a estas versiones de teorías coherentistas de grupo. Solo a modo de ejemplo, supongamos que sostenemos que una creencia relacionada con la ciencia es verdadera si concuerda con la colección de creencias del grupo que forman los científicos occidentales. Vamos a referirnos a esta versión de la teoría como una teoría de la coherencia de base científica.

Obsérvese que, aunque la versión individualística y la versión de base científica son dos tipos de teoría coherentista de la verdad, son de hecho teorías muy diferentes. Considérese, por ejemplo, a un conocido mío llamado Steve. Steve está sincera y profundamente convencido de que la Luna está más lejos de la Tierra que el Sol; de que está habitada y de que en ella se organizan frecuentemente fiestas y otro tipo de jolgorios. (Las creencias de Steve provienen en gran parte de una interpretación estrictamente literal de determinados textos religiosos. La pregunta de si las creencias de Steve son más o menos razonables que las que se derivan de la interpretación literal de otra clase de escrituras es un tema que cae fuera del propósito de este capítulo. Aunque vale la pena mencionar que las interpretaciones literales de las escrituras religiosas llevan a menudo a extrañas colecciones de creencias, como las que sostiene la Sociedad de la Tierra Plana o la Sociedad Geocéntrica, cuyos miembros creen que la Tierra es el centro del universo.)

El puzzle de creencias de Steve, aunque es bastante diferente de mi propio puzzle de creencias y probablemente muy diferente del puzzle de creencias del lector, forma un sistema de creencias que concuerdan perfectamente unas con otras. En particular, la creencia de Steve de que la Luna está habitada por seres inteligentes concuerda con el resto de sus creencias. Así, según la versión individualística de la teoría de la verdad como coherencia, las creencias de Steve sobre la Luna son verdaderas. Es importante tener en cuenta que las creencias de Steve son tan verdaderas para él como las creencias del lector o las mías sobre la Luna son verdaderas para el lector o para mí.

Por otro lado, según la versión basada en la ciencia de la teoría coherentista, las creencias de Steve sobre la Luna son falsas, ya que dichas creencias no son coherentes con el conjunto de creencias de los científicos occidentales. En resumen, la versión individualística y la versión de base científica son dos versiones diferentes de teorías de la verdad, aunque ambas son versiones de la teoría de la verdad como coherencia.

Hemos presentado la versión individualística y la versión de base científica principalmente para ilustrar que hay diferentes versiones posibles de la teoría de la verdad como coherencia. Dado que diferentes versiones de la teoría de la verdad como coherencia difieren principalmente según de quién es el conjunto de creencias que cuenta, y dado que hay una amplia variedad de formas diferentes de especificar de quién son las creencias que cuentan, debería quedar claro que hay una gran variedad de teorías coherentistas posibles.

Problemas relativos a las teorías de la verdad como correspondencia

A primera vista, lo más correcto parece ser alguna especie de teoría de la correspondencia. Al fin Y al cabo, ¿qué podría ser más natural que decir que las creencias verdaderas son aquellas que reflejan la forma como son realmente las cosas? Pero un poco de reflexión sobre el tema sugiere que hay algunos problemas en las teorías de la verdad como correspondencia.

El mayor de los problemas se refiere al recurso que se hace a la realidad. Para entender este problema haremos una breve digresión para describir lo que generalmente se conoce como teoría representacional de la percepción. Llamar a esto "teoría de la percepción" es tal vez un poco grandilocuente, dado que esto es el que la mayoría de la gente considera como el punto de vista de sentido común de cómo funciona la percepción. De todos modos, "teoría representacional de la percepción" es como se llama normalmente y así es como vamos a referirnos a ella.

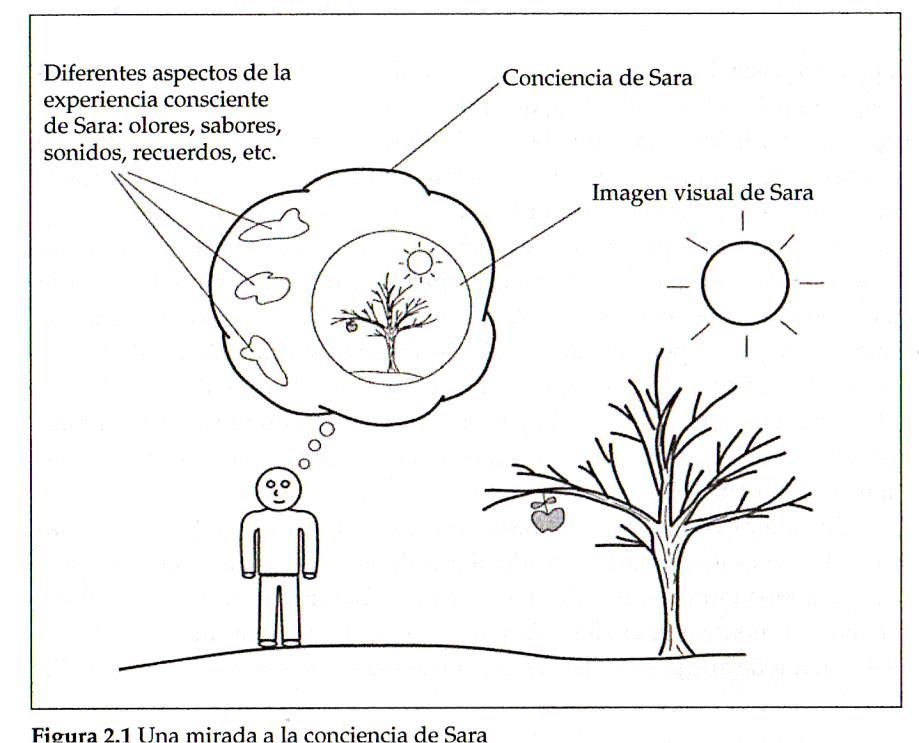

Un ejemplo puede ser útil para entender esta teoría de la percepción. Consideremos ahora a un conocido al que llamaremos Sara, y supongamos que podemos mirar dentro de su conciencia. Tomando prestada la técnica que normalmente utilizan los dibujantes de cómics para mirar en el interior de la mente de sus personajes, esto tendría un aspecto parecido al de la Figura 2.1

La teoría representacional de la percepción es una teoría general de la percepción que comprende todos nuestros sentidos, incluida, la vista, el olfato, el gusto, etc. Sin embargo, es más fácil de ilustrar si nos centramos en la visión, de modo que en lo que sigue la mayor parte de los ejemplos se referirán a la percepción visual. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que consideraciones similares valen para todos los demás sentidos.

En términos generales, cuando Sara mira el árbol recibe una imagen visual del árbol, el sol, la manzana, etc. Estas imágenes visuales son representaciones del árbol. Asimismo, si usted o yo mirásemos el árbol, tendríamos representaciones visuales similares del árbol, el sol, la manzana, etc.

En el fondo, esto es lo que dice una teoría representacional de la percepción: nuestros sentidos nos proporcionan representaciones (en el caso de la visión, representaciones que son en un sentido aproximado como fotografías) de las cosas del mundo exterior. Este es un punto de vista que casi todo el mundo da por sentado. Pero también es un punto de vista que tiene implicaciones interesantes, y algunas de estas implicaciones afectan directamente a las teorías de la verdad como correspondencia.

La más importante de estas implicaciones es la de que, en cierto sentido, todos estamos aislados del mundo. En particular, que no tenemos forma de saber si las representaciones que nos proporcionan nuestros sentidos son exactas o precisas. Esta afirmación -la de que no podemos saber si nuestras representaciones son exactas o precisas- es muy contundente, y dedicaré algo de tiempo a defenderla.

En particular, presentaré dos explicaciones diferentes de por qué, si la teoría representacional de la percepción es correcta, no podemos saber si las representaciones que nos proporcionan nuestros sentidos son exactas o precisas. La primera explicación se centra en cómo valoramos la precisión de las representaciones, y la segunda explicación gira en torno a lo que yo he llamado el "escenario Desafío Total."

Valorando la precisión de las representaciones

Consideremos cómo valoramos la precisión de una representación normal y corriente, como una fotografía o un plano callejero. Supongamos que tenemos ante nosotros una representación de este tipo; por ejemplo, una fotografía de la Torre del

Diablo. (La Torre del Diablo es un interesante accidente geológico -parecido a un largo cilindro que sale del suelo- situado en el nordeste de Wyoming.) La forma obvia de comprobar la precisión de la fotografía es ir a Wyoming y comparar la fotografía de la Torre del Diablo con la propia Torre del Diablo. Asimismo, para valorar la precisión de un mapa de la ciudad de Nueva York hemos de comparar el mapa con la ciudad. Para valorar la precisión de un mapa topográfico, hemos de comparar las características topográficas indicadas en el mapa con el terreno real que supuestamente representa el mapa.

La conclusión es esta: para valorar la precisión de una representación, necesitamos comparar (a) la representación, por ejemplo, la fotografía de la Torre del Diablo, con (b) la cosa representada, en este caso, la propia Torre del Diablo.

Si nuestros sentidos nos proporcionan representaciones del mundo exterior, una pregunta que es razonable plantearse es la de si dichas representaciones son precisas. Y como acabamos de ver, para valorar la precisión de las representaciones que nos proporcionan nuestros sentidos, tendríamos que comparar dichas representaciones con la cosa representada.

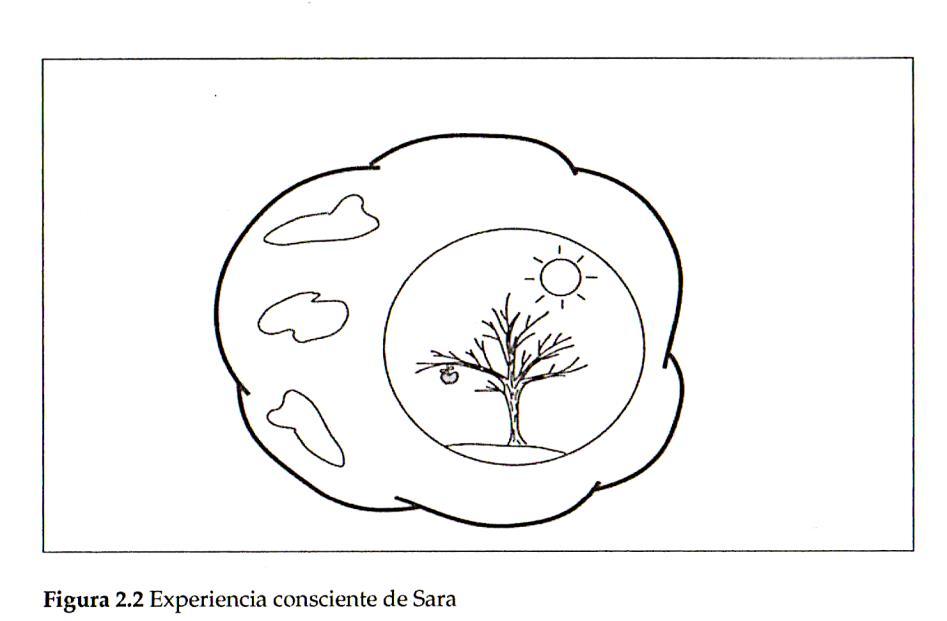

Pero fijémonos de nuevo en el gráfico de Sara en la Figura 2.1. Supongamos que Sara quiere valorar la precisión de su representación visual de la manzana. Para ello, tendría que comparar su representación visual de la manzana con la propia manzana. Pero no hay forma de que Sara pueda hacer esto. La razón de que Sara no pueda comparar su representación visual de la manzana con la propia manzana es que no puede salir de su conciencia. Desde el punto de vista de Sara, lo único a lo que ella tiene acceso es su propia conciencia. Para entender bien esto, consideremos la Figura 2.2, que ilustra el punto de vista de Sara -es decir, todo lo que Sara tiene en su conciencia. Sara no puede salir de su propia experiencia consciente para comparar lo que hay en esta experiencia con lo que presumiblemente la está causando. En pocas palabras: parece que Sara no tiene forma de comparar su representación visual de la manzana con la propia manzana, y por consiguiente no tiene forma de valorar si su representación visual de la manzana es precisa.

¿Podría Sara comparar su imagen visual de la manzana con, por ejemplo, la sensación que recibe cuando toca la manzana, o con el olor de la manzana, y concluir de ello que su representación visual de la manzana es precisa?

Sara podría ciertamente comparar su imagen visual con sus sensaciones táctiles o con las sensaciones olfatorias que recibe cuando huele la manzana. Pero nótese que su sensación táctil es también una representación, y lo mismo puede decirse de su sensación olfatoria. Así, cuando Sara compara la imagen visual de la manzana con la sensación táctil que recibe cuando toca la manzana o con la sensación olfatoria que recibe cuando la huele, está comparando una representación con otras representaciones. Para poder valorar la precisión de su representación visual, necesita comparar la representación con la cosa representada, no con otras representaciones.

Esta situación es muy parecida con tratar de valorar la precisión de una fotografía de la Torre del Diablo comparando la fotografía, por ejemplo, con un mapa de la Torre del Diablo o con un mapa de las carreteras que rodean a la Torre del Diablo. En ese caso, lo que se está comparando es una representación con otra representación. La comparación necesaria -la de la representación con la cosa representada- no tiene lugar.

Lo que ello implica es que no tenemos manera de valorar la precisión de las representaciones que nos proporcionan nuestros sentidos. O para decir lo mismo con otras palabras, no tenemos forma de saber cómo es en realidad la realidad.

Un escenario tipo "Desafío total"

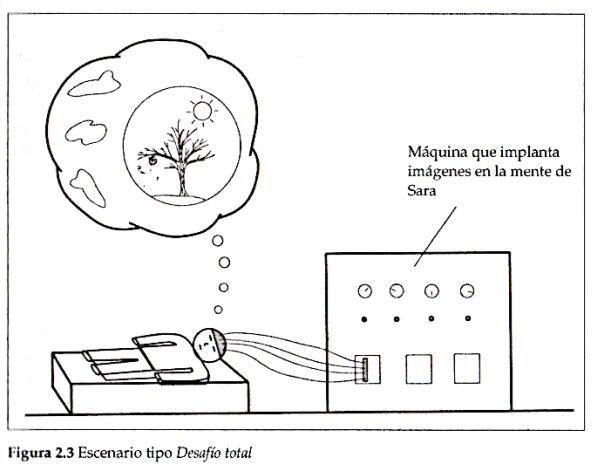

Una segunda forma de explicar por qué, si la teoría representacional de la percepción es correcta, no tenemos forma de saber si nuestras representaciones del mundo son precisas, es considerar un escenario como el que se da en Desafío total. Desafío total es una película de ciencia ficción ambientada en el futuro -a finales del siglo XXIV, digamos- y en esa época, si uno desea tomarse unas vacaciones y no puede

permitírselo, tiene a mano la opción menos cara de hacer que le implanten en la mente la experiencia de estar de vacaciones. Es decir, hay empresas especializadas en este tipo de vacaciones virtuales. Usted paga una cantidad y la empresa le conecta a un dispositivo que implanta directamente en su cerebro unas experiencias totalmente realistas de las vacaciones por usted elegidas. Las experiencias son de una realidad virtual tan realista que es imposible distinguirla de la verdadera realidad. (No es importante para nuestra discusión, pero en el argumento de la película el protagonista principal es incapaz de distinguir si su experiencia consciente lo es de algo real o de unas imágenes muy realistas pero irreales implantadas en su cerebro. Otra película popular de tema parecido es The Matrix. Esta idea no es en absoluto un invento de Hollywood, como enseguida veremos. Descartes ya la consideró con cierto detalle en el siglo XVII.

Con esto en mente, refiérase de nuevo a la Figura 2.1, y considere la experiencia consciente de Sara. Sara cree que su imagen visual de la manzana, el tacto de la manzana, el sabor y el olor de la manzana, etcétera, los causa el hecho de que existe realmente un árbol, una manzana, etc. Pero si Sara se encontrase en un escenario como el de Desafío total, con estas sensaciones implantadas en su mente, su experiencia consciente sería exactamente la misma. Gráficamente, la situación sería la que se muestra en la Figura 2.3. Nótese que la experiencia consciente de Sara, tanto en la situación "normal" representada en la Figura 2.1 como en el escenario tipo Desafío total representado en la Figura 2.3, es exactamente la misma. No tiene forma de saber con certeza que no se encuentra en un escenario tipo Desafío total. Es decir, no tiene forma de saber si su experiencia consciente la causa un mundo exterior como el de la Figura 2.1 o un mundo exterior como el de la Figura 2.3. En pocas palabras, Sara no tiene forma de saber cómo es realmente la realidad.

Naturalmente, la misma situación aplicable a Sara puede aplicársele a usted. Suponga que vive en el siglo XXIV y que es un historiador especializado en las primeras décadas del siglo XXI. Suponga que ha decidido experimentar, mediante un escenario tipo Desafío total, cómo era la vida a principios del siglo XXI. Parte de dicho escenario podría comportar que está leyendo (o que tiene la experiencia de estar leyendo) un libro sobre la historia y la filosofía de la ciencia escrito durante este

período. Su experiencia actual-estas palabras, esta página, este libro, todo lo que le rodea- podría ser parte de un escenario tipo Desafío total. Y si fuera así, usted no tendría forma de saber que sería así.

La conclusión es que, aunque creamos que nuestras experiencias las causa una realidad "normal", no tenemos forma de saber con certeza que no son causadas por un tipo de realidad virtual como la de Desafío total. En suma, no tenemos forma de saber con certeza cómo es realmente la realidad.

Unas palabras a modo de advertencia

Procure no malinterpretar el propósito de la discusión anterior. La conclusión adecuada no es que la realidad es completamente distinta a como creemos que es. La conclusión adecuada es que no podemos saber con certeza cómo es la realidad. Y si no podemos saber cómo es la realidad, de ello se sigue que, si la teoría representacional de la percepción es correcta, nunca podremos estar seguros de si una creencia -por lo menos, una creencia acerca del mundo exterior- es verdadera o no.

Esto no demuestra que las teorías de la correspondencia sean incorrectas, inadmisibles o incoherentes. Recuérdese que la teoría de la verdad como correspondencia es una teoría acerca de qué es lo que hace verdadera o falsa a una creencia, mientras que la discusión sobre la precisión de las percepciones y la discusión sobre el escenario tipo Desafío total eran discusiones epistemológicas sobre qué es lo que podemos conocer. Y, como hemos dicho antes, la cuestión acerca de qué es lo que hace que una creencia sea verdadera o falsa es una cuestión diferente a la cuestión epistemológica sobre qué es lo que podemos conocer. Pero la discusión sobre la precisión de las percepciones y la discusión sobre el escenario tipo Desafío total ilustran un aspecto muy interesante de las teorías de la correspondencia. Este aspecto de las teorías de la verdad como correspondencia es una de las razones de que mucha gente las considere poco atractivas.

Problemas relativos a las teorías de la verdad como coherencia

Empecemos centrándonos en una versión individualística de una teoría de la coherencia. Recuérdese que en esta teoría, una creencia es verdadera para un individuo si concuerda con la colección general de las creencias de dicho individuo, y falsa si no concuerda con ella. De modo que lo que es verdadero para mi amigo Steve (que les he presentado más arriba) y lo que es verdadero para mí son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, para Steve es verdadero que la Luna está habitada, mientras para mí es verdadero que no lo está. Para Steve es verdadero que la Luna está más lejos de la Tierra que el Sol, mientras que para mí lo contrario es lo verdadero. En suma, no hay verdades independientes; la verdad es relativa a los individuos.

Es importante constatar que en una versión individualística no es posible distinguir entre verdades "mejores" y "peores". La creencia de Steve de que la Luna está

habitada es tan verdadera (para él) como mi creencia de que la Luna no está habitada lo es (para mí). Todas las creencias son igualmente verdaderas para el individuo que tiene estas creencias. No hay forma de decir, en la versión individualística de la teoría de la verdad como coherencia, que mis creencias son más verdaderas que las de Steve.

En suma, la versión individualística resulta ser una especie extrema del relativismo del "todo vale". Y si bien esto no demuestra de manera concluyente que la versión individualística sea incorrecta, vale la pena notar que la mayoría de la gente considera que un punto de vista tan relativista es inadmisible.

Consideremos ahora las versiones de grupo de las teorías de la verdad como coherencia. Recuérdese que en estas versiones una creencia es verdadera si es coherente con la colección general de creencias de un grupo (de qué grupo se trate depende de cada teoría en particular). Los principales problemas que presentan estas teorías son:

a. no contemplan la posibilidad de que un grupo pueda tener una creencia errónea; b. no hay forma de concretar quién cuenta exactamente como miembro del grupo en cuestión; y c. dentro de un grupo, no hay un conjunto compartido de creencias coherentes entre sí.

Veamos cada uno de estos problemas con mayor detenimiento.

Con respecto a (a), supongamos que Sara ha sido injusta pero formalmente inculpada por un crimen que no ha cometido. Cuando digo que Sara ha sido injusta pero formalmente inculpada, quiero decir que los miembros del grupo en cuestión (la sociedad americana, digamos) está convencida de que Sara es realmente culpable. Presumiblemente, por tanto, la afirmación "Sara es culpable" es coherente con el resto de las creencias del grupo y, por tanto, de acuerdo con la versión de grupo de la teoría de la verdad como coherencia, "Sara es culpable" es una creencia verdadera. Pero Sara ha sido falsamente incriminada y queremos poder decir que el grupo está simplemente equivocado en su creencia respecto a la culpabilidad de Sara. Pero nótese que, en la versión de grupo de la teoría de la coherencia, el grupo no está equivocado -la creencia "Sara es culpable" es verdadera. De hecho, es Sara la que tiene una creencia falsa. En esta versión de la teoría de la verdad, cuando Sara piensa "No soy culpable", su creencia no es coherente con la colección general de creencias del grupo y por tanto es una creencia falsa. En otras palabras, esta versión de la verdad parece ver las cosas exactamente al revés. Y en general, en una versión de grupo de la teoría de la verdad como coherencia, es difícil ver cómo un grupo podría estar equivocado en las creencias que tienen sus miembros. Esta es una consecuencia muy extraña de esta versión de la verdad.

Con respecto a (b), los grupos no son colectivos bien definidos. Considérese, por ejemplo, una versión de grupo de la teoría de la verdad como coherencia en la que el

grupo en cuestión es la comunidad de científicos occidentales. Según esta teoría, lo que hace que una creencia sea verdadera o no es el hecho de que concuerde o no con la colección general de creencias del grupo de los científicos occidentales. Pero ¿qué es un "científico occidental"? Considérese a Jim, otro conocido mío de ideas poco corrientes. Jim cree sinceramente que la Tierra es el centro del universo. (A propósito, yo y la mayoría de mis conocidos tenemos creencias bastante convencionales, pero yo creo que es útil estar en contacto con unos cuantos individuos poco convencionales. Curiosamente, Jim también es un físico en activo, con un doctorado en física de una institución respetable y con publicaciones en las principales revistas científicas. Pero el hecho es que tiene creencias poco ortodoxas acerca de la estructura del universo. ¿Hemos de considerar a Jim como un miembro del grupo de científicos occidentales? Cuestiones similares pueden plantearse en el caso de otros individuos, y en general simplemente no está claro si muchos individuos han de contarse o no como miembros del grupo en cuestión. Los grupos tienen unos límites poco definidos y es difícil, si no imposible, concretar quiénes son los miembros de un determinado grupo.

Recuérdese que, de acuerdo con una versión de grupo de la teoría de la coherencia, una creencia es verdadera si concuerda con el conjunto de creencias del grupo. Pero si el grupo no está bien definido, la teoría de la verdad tampoco lo estará. En pocas palabras, no está claro que una versión de grupo de la teoría de la verdad como coherencia sea ella misma una teoría coherente.

Finalmente, con respecto a (e), aunque pudiéramos resolver el problema de concretar quiénes cuentan como miembros del grupo en cuestión, nótese que los grupos simplemente no tienen un conjunto consistente de creencias. Puede que un miembro del grupo crea tal o tal cosa, y otro miembro crea lo contrario. Esto es común en cualquier conjunto o grupo de personas. Pero si no hay un conjunto consistente de creencias entre los miembros del grupo en cuestión, no hay un puzzle coherente de creencias del grupo. y si no hay un puzzle de creencias consistente, la versión de grupo de la teoría de la verdad como coherencia, que supone que sí existe ese puzzle consistente, tampoco en este caso está bien definida.

En resumen, las versiones individualísticas de la teoría de la verdad como coherencia parecen degenerar en una especie de relativismo inaceptable. Las versiones de grupo de la teoría de la verdad como coherencia, por otro lado, parecen evitar el problema del relativismo, pero para ello introducen otros problemas nuevos y más sustanciales. Así pues, ni las teorías de la verdad como coherencia ni las teorías de la verdad como correspondencia nos proporcionan una explicación totalmente satisfactoria a nuestra pregunta central sobre la verdad.

Reflexiones filosóficas: Descartes y el Cogito Antes de cerrar este capítulo, vale la pena dedicar un momento a considerar una cuestión filosófica más general, una cuestión suscitada por algunas de las cosas que hemos discutido en este capítulo. Al principio del mismo hemos visto que, si el punto de vista habitual de la percepción es correcto -es decir, si lo es la teoría

representacional de la percepción que la mayoría de la gente considera como la explicación de sentido común de cómo funciona la percepción-, entonces hay un sentido importante en el que no podemos estar seguros de qué aspecto tiene realmente la realidad. Esta es una afirmación de un gran alcance, y dada esta conclusión es lícito preguntarse si hay alguna cosa de la que podamos estar seguros.

Probablemente la exploración más conocida de esta cuestión es la de René Descartes (1596-1650). Descartes consideró este tema en varios contextos, el más conocido de los cuales es el de la discusión que aparece en su libro Meditaciones acerca de la Filosofía Primera (normalmente citado como las Meditaciones). Uno de los principales objetivos de Descartes en las Meditaciones es el de encontrar un fundamento absolutamente cierto sobre el cual asentar el conocimiento. Es decir, quería encontrar una o más creencias de las que pudiese estar absolutamente seguro y luego, meticulosa y lógicamente, reconstruir el resto del conocimiento sobre este fundamento cierto.

En lo que podríamos considerar como una especie de prueba del nueve de la certeza, Descartes emplea un escenario muy parecido al de Desafío total. De modo parecido a lo que sucede en dicho escenario virtual, Descartes considera la posibilidad de que la realidad no se parezca en nada a lo representado en su experiencia consciente. Descartes utiliza la idea de un poderoso "genio maligno" capaz de implantar ideas y percepciones directamente en su mente. Si fuera capaz de encontrar una creencia de la que pudiera estar seguro pese a la existencia de tal genio maligno, dicha creencia sería la clase de creencia que Descartes pensaba que podría servir como fundamento de las demás. (El genio maligno de Descartes desempeña un papel análogo al de la máquina de la Figura 2.3 que implanta ideas y percepciones en la mente de Sara, y los artilugios responsables de crear la realidad virtual en películas como Desafío total y Matrix.)

Así pues, Descartes busca una creencia capaz de superar la prueba del genio maligno, es decir, una creencia de la que pueda estar seguro aunque exista un genio maligno. Es evidente que la mayor parte de nuestras creencias no podrían pasar esta prueba. Por ejemplo, la creencia de que hay una mesa frente a mí no superaría esta prueba si existiera un genio maligno no le costaría nada hacerme creer que estoy viendo una mesa allí donde no la hay. Tampoco mi creencia de que tengo un cuerpo pasaría la prueba, ya que el genio maligno podría implantar imágenes del mismo en mi cerebro o mente incorpórea.

¿Existe alguna creencia capaz de superar esta prueba, es decir, una creencia de la que podamos estar absolutamente seguros? Descartes creía haber encontrado al menos una, y expresa esta creencia en su famoso "Cogito, ergo sum", es decir, "Pienso, luego existo." De esta creencia, afirma Descartes, sí podemos estar absolutamente seguros.

Por cierto, estrictamente hablando, la frase "Pienso, luego existo" no aparece en las Meditaciones, aunque sí lo hace en otros escritos de Descartes. Lo que dice en las Meditaciones es que "Pienso, existo" es necesariamente verdadero cada vez que lo piensa. En otras palabras, la creencia de que Descartes existe al menos como "ser pensante" es una creencia de la que puede estar absolutamente seguro. Nótese que

no dice necesariamente que su cuerpo exista (como ya hemos dicho, la máquina de Desafío total o el genio maligno de Descartes podrían engañarnos y hacernos creer que tenemos un cuerpo). De lo que Descartes sí puede estar seguro es de que cada vez que piensa: "Yo pienso, yo existo", tiene que existir al menos como una cosa pensante. Presumiblemente, cuando piensa" si pienso es que existo", tiene que estar pensando para poder tener este pensamiento, y es por eso que tiene que existir al menos como una cosa que piensa. A propósito, en honor a la verdad hay que decir que San Agustín (354-430) había expresado un punto de vista parecido, aunque esta sea una idea que hoy se asocia comúnmente con Descartes.

Hay razones para sostener que el "pienso, existo" de Descartes es realmente una creencia de la que podemos estar absolutamente seguros. O sea, podemos estar al menos seguros de nuestra propia existencia.

Tal vez, pues, y en contra de lo que empezaba a parecer, haya al menos una cosa de la que podemos estar absolutamente seguros.

Volvamos ahora a la estrategia fundacional de Descartes. Recuérdese que la idea era encontrar unas cuantas creencias ciertas de las que poder deducir otras creencias y de este modo ir construyendo una estructura de conocimiento basada en un fundamento absolutamente cierto. A estas alturas, el lector probablemente ya habrá adivinado cuál es el problema general al que tendrá que enfrentarse Descartes: el fundamento es demasiado pequeño. Puede aducirse razonablemente que podemos estar seguros de nuestra propia existencia (al menos de nuestra existencia como una cosa pensante), y tal vez también que podemos estarlo de un número relativamente pequeño de otras creencias (por ejemplo, tal vez podemos estar seguros de unas creencias muy cualificadas, como la de que parece haber, digamos, una mesa frente a mí). Pero en todo caso podemos decir que Descartes encontró un pequeño número de creencias (y tal vez solo una) de las que podía estar absolutamente seguro, y como veremos este fundamento era demasiado pequeño para erigir todo un sistema sobre él.

El proyecto fundacional de Descartes era un proyecto que valía ciertamente la pena intentar. Y aunque el proyecto como un todo no prosperó, es notable que Descartes encontrase al menos una creencia de la que podía estar seguro.

Observaciones a modo de conclusión

Aunque hemos hecho una breve digresión para discutir la cuestión de si hay creencias de las que podemos estar absolutamente seguros, el tema principal de este capítulo ha sido el problema de la verdad. Hemos visto que la noción de verdad es un tanto desconcertante. Como ya hemos dicho al principio de este capítulo, durante los últimos dos mil años se han discutido diversas teorías sobre la verdad sin llegar a un consenso. Nuestro objetivo en este capítulo era esbozar algunas de las principales teorías de la verdad, proporcionando al mismo tiempo una ilustración de por qué estas teorías, así como algunas de las cuestiones que rodean el concepto de verdad en general, son tan desconcertantes y problemáticas.

Como hemos apuntado al principio del capítulo, es un punto de vista razonablemente común sostener que la ciencia pretende generar teorías verdaderas que den cuenta de unos hechos razonablemente simples. Está claro que no podemos considerar a la propia ciencia, o a la historia y la filosofía de la ciencia, como la simple generación de una serie cada vez mayor de creencias y teorías verdaderas. Como hemos visto en este capítulo y seguiremos viendo en la segunda parte, cuando estudiemos con mayor detalle algunos ejemplos de la historia de la ciencia, las cosas son mucho más complejas. En el próximo capítulo exploraremos otro tema igualmente complejo relativo a la noción de "hecho".