23 minute read

Cosmovisiones

COSMOVISIONES

Richard DeWitt*

Advertisement

EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE CAPÍTULO es introducir la noción de cosmovisión. Como en la mayoría de temas que exploraremos en este libro, la noción de cosmovisión o visión del mundo resulta ser bastante más compleja de lo que parece a primera vista. Empezaremos, pues, con una caracterización relativamente sencilla de esta noción. Luego, a medida que el libro progrese, y profundicemos un poco más en la visión aristotélica del mundo y en nuestra propia cosmovisión, apreciaremos mejor algunas de las complejidades implícitas en dicha noción. Aunque el término" cosmovisión" se ha utilizado de un modo bastante general desde hace más de cien años, no es un término que tenga una definición estándar. Vale, pues, la pena, dedicar un momento a clarificar el uso que haremos del término. En la más breve de las descripciones, utilizaré los términos "cosmovisión" o "visión del mundo" para referirme a un sistema de creencias interconectadas de modo parecido a como lo están las piezas de un rompecabezas. Es decir, una cosmovisión no es meramente una colección de creencias separadas, independientes, no relacionadas, sino un sistema de creencias entrelazadas, interrelacionadas, interconectadas. A menudo, la mejor forma de entender un concepto nuevo es hacerlo por medio de un ejemplo. Con esto en mente, empecemos dando un vistazo a la visión aristotélica del mundo.

Las creencias de Aristóteles y la cosmovisión aristotélica

En el mundo occidental, lo que yo llamo la cosmovisión aristotélica fue el sistema de creencias dominante desde aproximadamente el año 300 ac hasta aproximadamente el año 1600 de nuestra era. Esta cosmovisión se basaba en un conjunto de creencias articuladas de un modo más claro y completo por Aristóteles (384-322 ac). Conviene destacar que la expresión "cosmovisión aristotélica" no se refiere tanto a la colección de creencias que tenía el propio Aristóteles, sino al conjunto de creencias compartidas por un gran segmento de la cultura occidental después de su muerte y que se basaban en gran parte, como ya hemos dicho, en sus creencias.

Para entender la cosmovisión aristotélica, lo mejor es empezar con las creencias del propio Aristóteles. Y a continuación discutiremos algunas de las formas en que evolucionaron estas creencias durante los siglos posteriores a la muerte de Aristóteles.

* Tomado de: DeWitt Richard, 2010. Cosmovisiones. Una introducción a la Historia y a la Filosofía de la Ciencia. España: Biblioteca Buridán

Las creencias de Aristóteles

Aristóteles tenía una serie de creencias radicalmente diferentes de las creencias que tenemos hoy. Veamos algunos ejemplos:

a. La Tierra está en el centro del universo. b. La Tierra es estacionaria, es decir, ni da vueltas en torno a otro astro como el Sol, ni gira sobre su propio eje. c. La Luna, los planetas y el Sol dan vueltas alrededor de la Tierra, completando una revolución cada 24 horas. d. En la región sublunar, es decir, en la región situada entre la Tierra y la Luna (incluida la propia Tierra) hay cuatro elementos básicos, que son la tierra, el agua, el aire y el fuego. e. Los objetos de la región supralunar, es decir, la región situada más allá de la Luna, incluida esta, el Sol, los planetas y las estrellas, se componen de un quinto elemento básico, el éter. f. Cada uno de estos elementos básicos tiene una naturaleza esencial, y esta naturaleza esencial es la razón de que el elemento se comporte de la forma en que lo hace. g. La naturaleza esencial de cada uno de los elementos básicos se refleja en la forma en que el elemento tiende a moverse. h. El elemento tierra tiene una tendencia natural a moverse hacia el centro del universo. (Esta es la razón de que las piedras caigan hacia abajo, ya que el centro de la Tierra es el centro del universo.) i. El elemento agua también tiene una tendencia natural a moverse hacia el centro de la Tierra, pero su tendencia no es tan fuerte como la del elemento tierra. (Por eso, cuando la tierra y el agua están mezcladas, ambas tienden a moverse hacia abajo, pero finalmente el agua acabará sobre la tierra.) j. El elemento aire se mueve de un modo natural hacia una región que se encuentra encima de la tierra y del agua, pero debajo del fuego. (Por eso, cuando introducimos aire en el agua soplando, el agua burbujea.) k. El elemento fuego tiene una tendencia natural a alejarse del centro del universo. (Por eso, las llamas suben hacia arriba, atravesando el aire.) l. El elemento éter, del que están compuestos objetos como los planetas y las estrellas, tiene una tendencia natural hacia el movimiento perfectamente circular. (Por eso, los planetas y las estrellas se mueven continuamente en círculos alrededor de la Tierra, es decir, alrededor del centro del universo.) m. En la región sublunar, un objeto en movimiento tenderá naturalmente a detenerse, bien porque los elementos de que está compuesto llegan a su lugar natural en el universo, o mucho más a menudo porque algo (por ejemplo, la superficie de la Tierra) les impide continuar moviéndose hacia su lugar natural. n. Un objeto estacionario permanecerá estacionario, a menos que haya una fuente. de movimiento (bien de automovimiento, como cuando un objeto se mueve hacia su lugar natural en el universo, bien una fuente de movimiento externa, como cuando empujo la pluma con el dedo sobre la mesa).

Estas creencias son tan solo una pequeña parte de las opiniones de Aristóteles. También tenía puntos de vista sobre ética, política, biología, psicología, sobre la forma de llevar a cabo investigaciones científicas, etcétera. Como la mayoría de nosotros, Aristóteles tenía miles de creencias, muchas de las cuales eran muy diferentes de las nuestras.

De manera importante, las creencias de Aristóteles no eran ni mucho menos una colección aleatoria de creencias. Cuando digo que sus creencias no eran aleatorias, lo que ello significa es que tenía motivos para creer la mayoría de ellas, y que sus creencias no tenían nada de ingenuas. Todas y cada una de las creencias citadas más arriba han resultado ser incorrectas, pero teniendo en cuenta los datos disponibles en su época, todas ellas estaban bastante justificadas. Por ejemplo, los mejores datos científicos disponibles en tiempos de Aristóteles indicaban claramente que la Tierra se encontraba en el centro del universo. Esta creencia resultó ser errónea, pero no era una creencia ingenua.

Cuando digo que las creencias no eran aleatorias, también quiero decir que forman un sistema interrelacionado, entrelazado de creencias. Para ilustrar de qué forma estaban interrelacionadas y entrelazadas las creencias de Aristóteles, considérese una forma incorrecta y una forma correcta de caracterizarlas.

Veamos primero la forma incorrecta de hacerlo, que ilustraré con una analogía con la lista de la compra. Cuando la mayoría de nosotros hacemos una lista de la compra, acabamos con una colección aleatoria de cosas solamente relacionadas entre sí por el hecho de que confiamos poder encontrarlas en el supermercado. Podríamos organizar nuestra lista de la compra -poniendo los productos lácticos en una parte de la lista, los de la limpieza en otra parte, etc.-, pero la mayoría de nosotros no nos molestamos en hacerlo, y el resultado es una lista aleatoria de cosas a comprar que no tienen ninguna relación particular entre ellas.

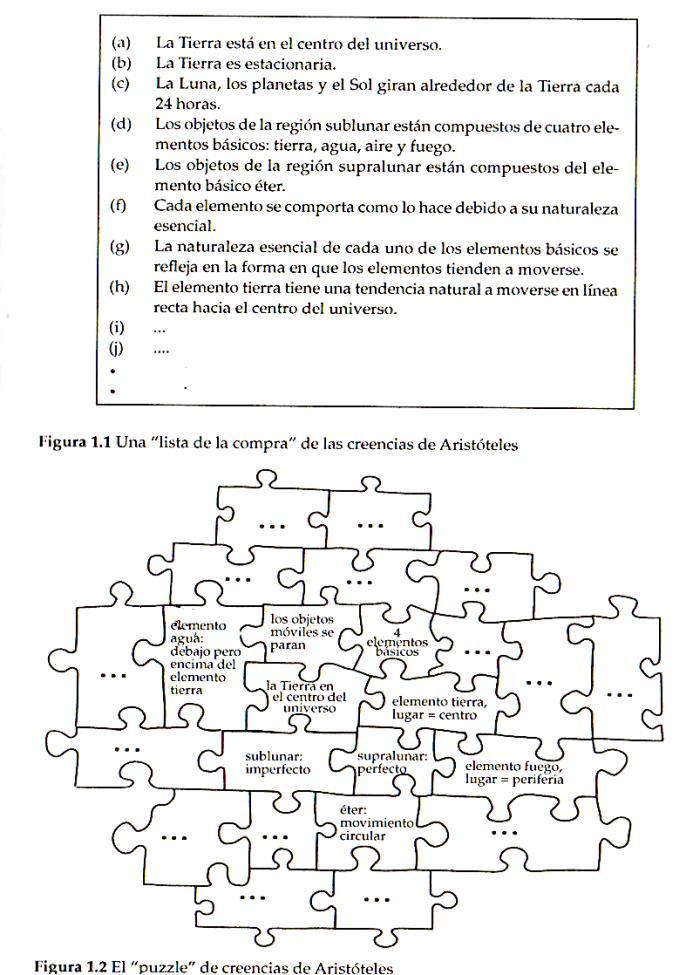

Cuando yo pienso en las creencias de Aristóteles no lo hago como si fuera una lista de la compra de ideas sin ninguna relación entre ellas. Es decir, no me represento la colección de creencias como algo parecido a la lista más o menos aleatoria de la Figura 1.1. Hay una forma mejor de representarla. Pensemos en la colección de creencias como en una especie de puzzle. Cada pieza del puzzle es una creencia particular, y todas las piezas encajan unas con otras de una forma coherente, interrelacionada, entrelazada, igual que encajan entre sí las piezas de un puzzle. Es decir, podemos pensar en el sistema de creencias de Aristóteles tal como lo hemos representado en la Figura 1.2.

La metáfora del puzzle ilustra las propiedades fundamentales de la forma en que utilizo la noción de cosmovisión. En primer lugar, las piezas de un puzzle no son independientes ni están aisladas, sino que están interconectadas. Cada pieza encaja con las piezas que la rodean, y cada una de estas con las que la rodean a ella. Todas las piezas están interconectadas e interrelacionadas, y el resultado global es un sistema en el que las piezas individuales forman un todo sistemático, coherente, entrelazado e interconectado.

Asimismo, las creencias de Aristóteles encajan unas con otras formando un sistema coherente y bien trabado. Cada creencia está estrechamente relacionada con las creencias que la rodean, y dichas creencias, a su vez, están estrechamente relacionadas con las que las rodean a ellas, y así sucesivamente.

Para tomar un solo ejemplo de cómo encajan las creencias de Aristóteles, considérese la creencia de que la Tierra es el centro del universo. Esta creencia está estrechamente interconectada con la creencia de que el elemento tierra tiene una tendencia natural a moverse hacia el centro del universo. Al fin y al cabo, la propia Tierra está básicamente compuesta del elemento terroso, de modo que la creencia de que el elemento terroso va naturalmente hacia el centro del universo, y la creencia de que la propia Tierra está en el centro del universo encajan perfectamente. Igualmente, estas dos creencias están estrechamente relacionadas con la creencia de que un objeto se mueve solo si hay una causa que lo haga mover.

Del mismo modo que mi pluma permanece estacionaria a menos que algo la haga mover, lo mismo puede decirse de la Tierra. Habiéndose movido hace mucho tiempo hacia el centro del universo, o tan cerca del mismo como podían, los elementos pesados que componen la Tierra permanecen ahora estacionarios porque no hay

nada tan poderoso como para mover un objeto tan masivo como la Tierra. Todas estas creencias, a su vez, están estrechamente conectadas con la creencia de que los elementos básicos tienen unas naturalezas esenciales, y con la creencia de que los objetos se comportan del modo en que lo hacen en gran parte debido a las naturalezas esenciales de los elementos de que se componen. Una vez más, la idea general es que las creencias de Aristóteles están interconectadas de la misma forma en que lo están las piezas de un puzzle.

Nótese, además, que en un puzzle hay diferencias entre las piezas centrales y las periféricas. Debido a las interconexiones existentes, una pieza central no puede ser reemplazada por una pieza de forma diferente sin tener que reemplazar casi todo el puzzle. Una pieza que esté cerca de la periferia, en cambio, puede ser reemplazada modificando relativamente poco el resto del puzzle.

En una línea similar, también en las creencias de Aristóteles podemos distinguir entre las centrales y las periféricas. Las creencias periféricas pueden ser reemplazadas sin alterar demasiado la cosmovisión general. Por ejemplo, Aristóteles creía que había cinco planetas (sin contar el Sol, la Luna y la Tierra). Cinco planetas son todos los que pueden distinguirse sin ayuda de tecnologías más recientes. Pero si hubieran aparecido pruebas, digamos, de la existencia de un sexto planeta, Aristóteles podía haber incorporado fácilmente esta nueva creencia sin alterar demasiado su sistema general de creencias. Esta capacidad de una creencia de cambiar sin alterar sustancialmente el sistema total de creencias es típica de las creencias periféricas.

Considérese, en cambio, la creencia de que la Tierra permanece estacionaria en el centro del universo. En el sistema de creencias de Aristóteles, esta es una creencia central o nuclear. Es importante tener en cuenta que es una creencia central no debido al grado de convicción que tenía Aristóteles en ella, sino más bien, igual que la pieza situada cerca del centro de un puzzle, que no es posible retirarla y reemplazarla por otra sin alterar sustancialmente las otras creencias con las que está conectada, lo que a su vez requeriría modificar casi todo su sistema de creencias.

Para ilustrar esto, supongamos que Aristóteles tratase de eliminar su creencia de que la Tierra se encuentra en el centro del universo y quisiera reemplazarla, digamos, por la creencia de que es el Sol el que está en el centro. ¿Podría Aristóteles eliminar simplemente esta creencia, esta pieza del puzzle, y reemplazarla por la nueva creencia de que el Sol está en el centro, manteniendo intacto la casi totalidad del resto del puzzle?

La respuesta es no, porque la nueva creencia, la creencia según la cual el Sol está en el centro del universo, no encaja con el resto del puzzle. Por ejemplo, es evidente que los objetos pesados caen hacia el centro de la Tierra. Si el centro de la Tierra no es el centro del universo, la creencia de Aristóteles según la cual los objetos pesados (los compuestos principalmente de los elementos pesados tierra y agua) tienen una tendencia natural a moverse hacia el centro del universo también tiene que ser reemplazada. Esto a su vez requiere reemplazar un montón de otras creencias

interconectadas, como la de que los objetos tienen unas naturalezas esenciales que hacen que se comporten del modo en que lo hacen. En pocas palabras: tratar de reemplazar solamente una creencia requiere reemplazar también todas las creencias con las que esta está interconectada, y en general, requiere construir todo un nuevo puzzle de creencias.

Una vez más, esto reafirma la idea de que las creencias de Aristóteles no eran una colección aleatoria de creencias, sino que constituían un sistema de creencias conectadas entre sí como las piezas de un puzzle. Esta noción de que las creencias individuales encajan unas con otras formando un sistema de creencias entrelazado y coherente es la idea fundamental subyacente a la forma en que voy a utilizar la noción de cosmovisión. En resumen, cuando hable de cosmovisión o visión del mundo, piense en la analogía del puzzle.

La cosmovisión aristotélica

Hasta ahora, hemos hablado básicamente de las creencias del propio Aristóteles, y el lector podría sacar la impresión de que una visión del mundo implica el puzzle de creencias de un individuo particular. La gente a menudo habla de esta forma, Hay un sentido en el que cada uno de nosotros tiene un sistema de creencias diferente, una visión del mundo ligeramente diferente de la de los demás. Y nuestros sistemas individuales de creencias, naturalmente, son parte de lo que nos diferencia como individuos.

Pero un sentido más importante de "visión del mundo", para este libro, es una noción más general. Por ejemplo, buena parte del mundo occidental, desde la muerte de Aristóteles hasta el siglo XVII, compartió una forma de ver el mundo más o menos aristotélica. Esto no significa, por supuesto, que todo el mundo creyese exactamente lo mismo que creía Aristóteles, o que el sistema de creencias aristotélico no fuese ampliado ni modificado en absoluto durante dicho período.

Por ejemplo, en diversos momentos durante este período, los filósofos y teólogos judaicos, cristianos e islámicos mezclaron las creencias de Aristóteles con creencias religiosas, y esta clase de mezclas ilustran algunas de las formas en las que las creencias de Aristóteles se modificaron durante los siglos posteriores a su muerte. Hubo grupos que adoptaron una visión del universo claramente no aristotélica. Por ejemplo, hubo grupos cuyas creencias se basaban más estrechamente en las ideas de Platón (428-348 ac) que en las de Aristóteles, y dichos sistemas de creencias de base platónica constituyeron una alternativa a la visión aristotélica del mundo. (Platón, por cierto, había sido el maestro de Aristóteles, aunque los puntos de vista de este difieren sustancialmente de los de Platón.)

Pese a las modificaciones introducidas en las creencias de Aristóteles, y pese a la existencia de grupos que adoptaron una visión no aristotélica del mundo, el sistema de creencias de importantes segmentos del mundo occidental desde aproximadamente el año 300 ac hasta el siglo XVII, estuvo muy en sintonía con el espíritu aristotélico. La creencia de que la Tierra era el centro del universo; que los

objetos tenían unas naturalezas y unas tendencias esenciales; que la región sublunar era un lugar de imperfección y la región supralunar un lugar de perfección, etcétera, formaron parte del consenso imperante en la mayor parte del mundo occidental. Y estas creencias de grupo encajan entre sí de modo parecido a como lo hacen las creencias de un individuo, formando un sistema de creencias coherente, interconectado y bien trabado. Y es este puzzle colectivo de creencias en sintonía con las creencias de Aristóteles lo que tendré en mente cuando hable de la visión aristotélica del mundo.

La cosmovisión newtoniana

A modo de contraste con la visión aristotélica del mundo, veamos brevemente un sistema de creencias diferente. A principios del siglo XVII surgieron nuevas pruebas (en gran parte gracias al recientemente inventado telescopio) que indicaban que la Tierra se movía en torno al Sol. Como hemos visto antes, no es posible reemplazar simplemente la pieza del puzzle aristotélico sobre la posición central de la Tierra sin reemplazar prácticamente todas las piezas del mismo. El descubrimiento significaba que la visión aristotélica del mundo ya no era viable.

La historia es fascinante y compleja y la exploraremos más adelante en este libro, pero por ahora nos limitaremos a constatar que en el siglo XVII surgió un nuevo sistema de creencias. En particular, el nuevo sistema incluía la creencia en una Tierra en movimiento.

Vamos a llamar a la visión del mundo que finalmente reemplazó a la aristotélica, la cosmovisión newtoniana. Esta cosmovisión tiene su fundamento en la obra de Isaac Newton (1642-1727) y sus contemporáneos, pero ha sido considerablemente ampliada con el paso del tiempo. Al igual que con la visión aristotélica del mundo, la newtoniana se asocia con un gran número de creencias. Veamos algunos ejemplos:

a. La Tierra gira sobre su eje, completando una revolución aproximadamente cada 24 horas. b. La Tierra y los planetas se mueven describiendo órbitas elípticas en torno al Sol. c. Hay algo más de 100 elementos básicos en el universo. d. Los objetos se comportan como lo hacen en gran parte debido a la influencia de fuerzas externas. (Por ejemplo, de la gravedad, que es lo que hace que las piedras caigan al suelo.) e. Los objetos como los planetas y las estrellas se componen de los mismos elementos básicos que los objetos de la Tierra. f. Las mismas leyes que describen el comportamiento de los objetos en la Tierra (por ejemplo, un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento) también se aplica a objetos como los planetas y las estrellas.

Y así sucesivamente, por los miles de creencias que constituyen la visión newtoniana del mundo. Esta es la cosmovisión en la que hemos sido educados la mayoría de nosotros en el mundo occidental. Y la misma historia se aplica a las creencias que componen la

visión newtoniana del mundo que a las aristotélicas. En particular, la cosmovisión newtoniana comprende un sistema de creencias conectadas entre sí como las piezas de un puzzle, formando un sistema de creencias coherente e interconectado. Pero si bien tanto el sistema aristotélico como el newtoniano son coherentes y bien trabados, son puzzles muy diferentes, con creencias nucleares bastante diferentes.

El cambio desde la cosmovisión aristotélica a la newtoniana fue un cambio espectacular, y la segunda parte del libro se ocupa de esta transición. Como veremos, esta transición fue espoleada, en gran parte, por los nuevos descubrimientos realizados a comienzos del siglo XVII. Más adelante, ya en la tercera parte, exploraremos otros descubrimientos más recientes.

Y de modo parecido a como los nuevos descubrimientos del siglo XVII requirieron un cambio en el puzzle de creencias existente, también los descubrimientos de las últimas décadas requieren un cambio en nuestro puzzle de creencias.

Observaciones a modo de conclusión

Antes de concluir esta introducción a la noción de cosmovisión, quiero hacer dos observaciones rápidas. La primera se refiere a las pruebas que tenemos a favor de las creencias que componen nuestra visión del mundo, y la segunda se refiere a la naturaleza aparentemente de sentido común de muchas de las creencias comprendidas en nuestra visión del mundo.

Pruebas

Hemos hablado mucho de creencias y, presumiblemente, la gente tiene motivos para tener las creencias que tiene. Es decir, parece que tenemos alguna clase de prueba a favor de nuestras creencias.

Por ejemplo, es de suponer que el lector opina que Aristóteles estaba equivocado y que la Tierra no está en el centro del universo. Lo más probable es que usted crea que es el Sol el que está en el centro de nuestro sistema solar, y que la Tierra y los demás planetas se mueven en torno al Sol. Imagino que tiene pruebas para afirmarlo. Pero sospecho que las pruebas que tiene no son las mismas en las que yo pienso. Haga una pausa en la lectura y pregúntese: "¿Por qué creo que la Tierra se mueve alrededor del Sol? ¿Qué pruebas tengo de ello?" En serio, deje el libro a un lado durante unos segundos y reflexione sobre estas preguntas.

¿Está preparado? Considere primero si tiene alguna prueba directa de su creencia de que la Tierra se mueve en torno al Sol. Cuando digo "prueba directa", esto es lo que tengo en mente: cuando voy en bicicleta tengo una prueba directa de que me estoy moviendo. Noto el movimiento de la bicicleta, siento el viento en mi cara, veo cómo otros objetos se van quedando atrás a medida que avanzo, etc. ¿Tengo alguna prueba directa de este tipo de que la Tierra se mueve en torno al Sol? Parece que no. No notamos que la Tierra se esté moviendo bajo nuestros pies, no sentimos el viento

azotando constantemente nuestro rostro. De hecho, cuando uno mira por la ventana, todo parece indicar que la Tierra está quieta.

Si piensa en las razones que tiene para creer en una Tierra que se mueve, creo que se dará cuenta de que no tiene ninguna prueba directa -ninguna en absoluto- de que la Tierra se esté moviendo en torno al Sol. Y sin embargo, su creencia es ciertamente una creencia razonable, y usted tiene ciertamente alguna prueba de ello. Pero más que una prueba directa, la prueba que tiene se parece más a esto: trate por un momento de creer que la Tierra no se mueve en torno al Sol. ¿Ve usted que esta creencia no encaja con sus otras creencias? No encaja, por ejemplo, con su creencia en que sus maestros, en general, le han dicho la verdad. No encaja con su creencia de que, en general, lo que ha leído en libros serios es exacto. No encaja con su creencia de que los expertos de su sociedad no pueden estar tan equivocados acerca de algo tan básico. Y así sucesivamente.

La idea general es que usted cree que la Tierra se mueve en torno al Sol en gran parte porque esta creencia encaja con las otras piezas de su puzzle de creencias, y la creencia contraria no. En otras palabras: las pruebas que usted tiene están estrechamente relacionadas con la existencia de su puzzle de creencias, es decir, de su visión del mundo.

Por cierto, sería razonable pensar que aunque nosotros mismos no tengamos pruebas directas de que la Tierra se mueve en torno al Sol, es muy probable que los expertos en astronomía y en otros campos con ella relacionados la tengan. Pero como veremos en capítulos posteriores, tampoco nuestros expertos tienen esas pruebas directas. Esto no implica de ningún modo sugerir que no haya prueba alguna de que la Tierra se mueve en torno al Sol. Hay pruebas de que lo hace, pero estas pruebas son mucho más indirectas de lo que a menudo se supone. Y esto es algo característico de muchas de nuestras creencias (probablemente de la mayoría de ellas).

En resumen, tenemos pruebas directas de un número sorprendentemente pequeño de las creencias que tenemos. En el caso de la mayoría de nuestras creencias (probablemente de casi todas), creemos en ellas en gran parte porque encajan con un gran paquete de creencias interconectadas. En otras palabras: creemos lo que creemos en gran parte debido a la forma en que nuestras creencias encajan con nuestra visión general del mundo.

El sentido común

La mayoría de nosotros hemos sido educados en la cosmovisión newtoniana, y la mayor parte de las creencias mencionadas en conexión con esta cosmovisión newtoniana parecen de sentido común. Pero piense en ellas un minuto -estas creencias no son en absoluto de sentido común. Por ejemplo, no parece que la Tierra se mueva en torno al Sol. Como ya hemos dicho más arriba, si miramos por la ventana, todo parece indicar que la Tierra no se mueve. También parece que el Sol, las estrellas y los planetas se mueven en torno a la Tierra aproximadamente cada 24 horas. Y considere la creencia que usted probablemente aprendió en una etapa

temprana de su educación, según la cual los objetos en movimiento tienden a permanecer en movimiento. La mayoría de las personas que conozco consideran esto como una verdad obvia. Pero en nuestra experiencia cotidiana no es eso lo que hacen los objetos en movimiento. Los frisbees, por ejemplo, una vez lanzados, no siguen en movimiento; pronto caen al suelo y se quedan quietos. Las pelotas de béisbol tampoco permanecen en movimiento. Aunque no las coja nadie, ruedan un poco y se quedan quietas. En nuestra experiencia cotidiana, no hay nada que permanezca en movimiento.

Lo que pretendo decir es que, en general, aunque la mayoría de nosotros compartimos estas creencias, las mencionadas más arriba como parte de la visión newtoniana del mundo no son creencias a las que hayamos llegado por sentido común o por una experiencia común. La mayoría de nosotros hemos sido educados con la visión newtoniana del mundo, y dado que estas creencias nos fueron enseñadas a una edad temprana, ahora las consideramos como creencias obviamente correctas. Pero piense en esto: si hubiéramos sido educados con la visión aristotélica del mundo, las creencias aristotélicas nos parecerían igual de obvias y de sentido común.

En resumen, desde dentro de cualquier cosmovisión, las creencias de dicha cosmovisión parecen ser obviamente correctas. Por tanto, el hecho de que nuestras creencias básicas parezcan correctas, de sentido común, obviamente verdaderas, no constituye una prueba segura de que sean realmente correctas.

Esto plantea una cuestión interesante: no cabe duda de que la visión aristotélica del mundo ha resultado ser incorrecta. La Tierra no está en el centro del universo; los objetos no se comportan del modo que lo hacen debido a unas "naturalezas esenciales" internas, etc. Es importante destacarlo: no es que las creencias individuales fueran incorrectas; más bien era que el puzzle que formaba este sistema de creencias no era la clase correcta de puzzle. Ahora sabemos que el universo no tiene la forma conceptualizada desde el interior de la cosmovisión aristotélica. Sin embargo, aunque incorrectas, dichas creencias constituían un sistema coherente, un sistema cuyas creencias parecieron durante casi dos mil años obviamente correctas y de sentido común.

¿Es posible que nuestro puzzle actual, nuestra cosmovisión, resulte ser igualmente incorrecta, aunque las creencias que lo constituyen formen un sistema coherente y aunque a nosotros nos parezcan obviamente correctas y de sentido común? Es indudable que algunas de nuestras creencias individuales resultarán ser incorrectas. Pero la pregunta que estoy planteando es si nuestra entera forma de ver el mundo puede resultar ser una forma incorrecta de ver el mundo, de modo parecido a como la cosmovisión aristotélica resultó ser el tipo incorrecto de puzzle.

O para formular la misma pregunta de otro modo: cuando analizamos la cosmovisión aristotélica, muchas de las creencias que la forman nos parecen extrañas y curiosas. Si pensamos en nuestros descendientes de dentro de unos siglosincluso si pensamos en nuestros nietos o en nuestros biznietos-, ¿es posible que

nuestras propias creencias, esas que a nosotros nos parecen tan obviamente correctas y de sentido común, les parezcan a ellos igualmente extrañas y curiosas?

Estas son preguntas interesantes. Hacia el final del libro, exploraremos algunos descubrimientos recientes que sugieren que determinadas partes de nuestra visión del mundo pueden resultar ser una forma incorrecta de ver el mundo. Pero de momento dejaremos esto para una reflexión posterior y pasaremos al siguiente tema.