Tasten und ‹Tendus› S. 8 Pianist*innen beim Ballett

Tasten und ‹Tendus› S. 8 Pianist*innen beim Ballett

Resonanz entsteht im Tanz im unsichtbaren Zwischenraum von Musik und Bewegung, zwischen Bühne und Zuschauerraum. Das wusste bereits der Komponist Peter I. Tschaikowsky, der mit seiner Musik eine eigene Sprache für das Ballett entwickelte. Noch heute wird sie im täglichen Training, in den Proben und den Aufführungen durch die Pianist*innen des Staatsballetts Berlin lebendig.

Choreograph Marcos Morau tritt in seiner neuen Inszenierung Wunderkammer in Resonanz mit historischen Wunderkammern und Kuriositätenkabinetten.

Überraschendes begegnet auch den jüngsten Ballettfans, die im Kinderstück Chicxulub oder Der Floh des Teufels in eine surreale Welt eintauchen und sich mit einem jungen Prinzen und einer jungen Prinzessin auf eine abenteuerliche Reise begeben. Und auch das Staatsballett Berlin stößt auf große Resonanz: in der Jahresumfrage der Zeitschrift tanz wurde die Kompanie zum Glanzlicht des Jahres gewählt. Danke dafür und viel Spaß beim Lesen!

Ihr Staatsballett Berlin

In seiner neuen Inszenierung Wunderkammer greift Marcos Morau, Choreograph und Artist in Residence des Staatsballetts Berlin, die Idee der gleichnamigen historischen Sammlungen auf und überträgt sie aufs Theater: der Bühnenraum als Traumfabrik, in der das Unerwartete geschieht.

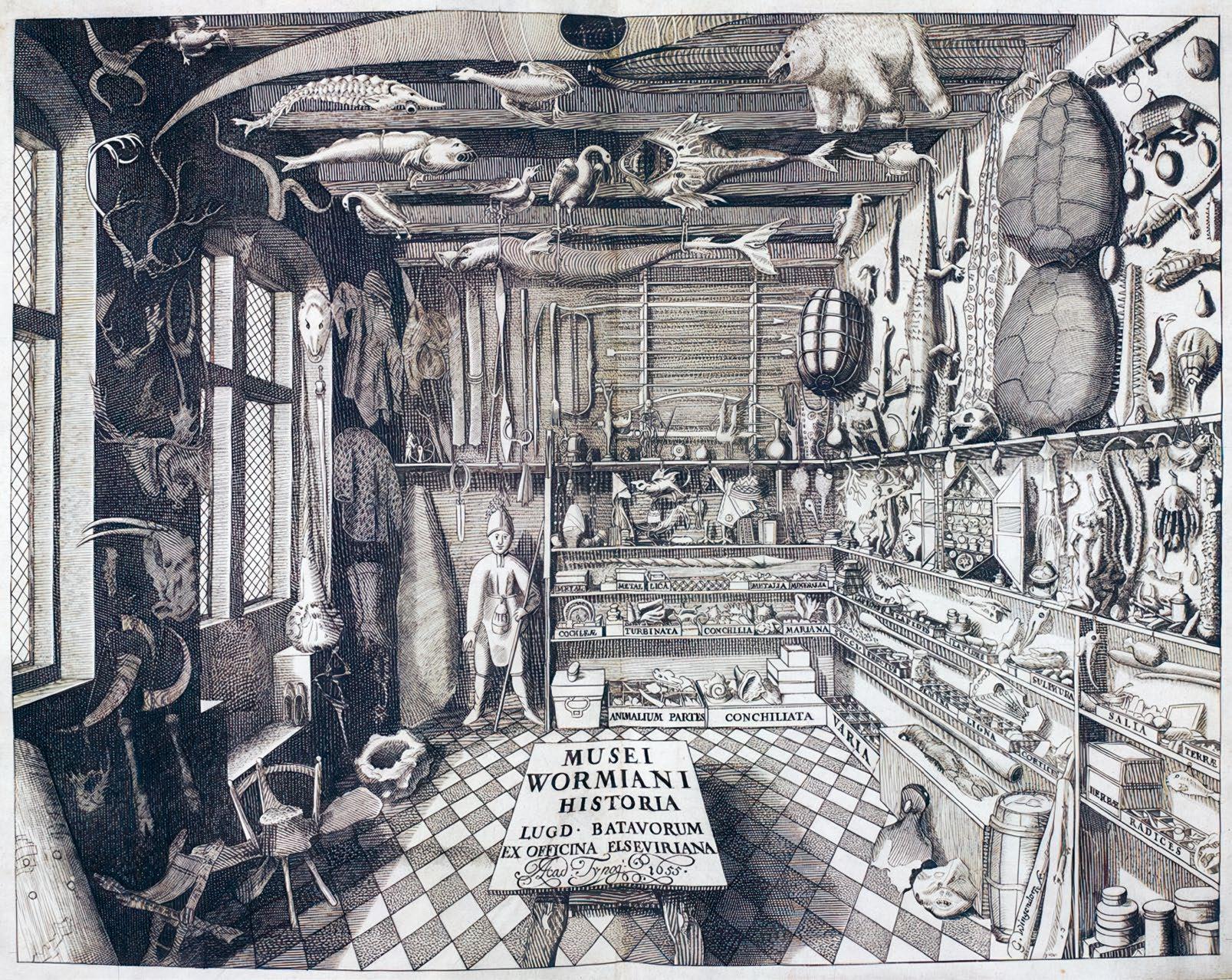

Die Werke des Choreographen Marcos Morau sind geprägt von der Kunst der Überraschung, der Verwandlung des Tanzes in ein visuelles Drama. Mit seiner Kompanie La Veronal in Barcelona erschafft er Arbeiten zwischen Tanz, Theater, Bildender Kunst und Film. Nun greift Morau in seiner Neukreation für das Staatsballett Berlin die historische Idee der Wunderkammern auf und verwandelt sie zu einer zeitgenössischen Reflexion über das Theater als Ort, der die eigene Geschichte reflektiert und neue Blickwinkel eröffnet. Kunst- und Wunderkammern entstanden in der Renaissance und waren Vorläufer moderner Museen. Sie vereinten wissenschaftliche Objekte, Artefakte und Kunstwerke und spiegelten sowohl den Wissensdrang, als auch den Machtanspruch ihrer Sammler wider. Eng mit den Wunderkammern verwandt waren die sogenannten ‹Kuriositätenkabinette›, die im 17. und 18. Jahrhundert in Mode kamen. Diese Sammlungen waren oft kleiner und konzentrierten sich weniger auf repräsentative, sondern vielmehr auf besonders ungewöhnliche und spektakuläre Objekte. Dazu gehörten Reliquien, präparierte Tiere mit vermeintlich außergewöhnlichen Eigenschaften, optische Täuschungen, Miniaturmodelle oder medizinische Anomalien. Kuriositätenkabinette wurden oft von Privatpersonen betrieben, die damit ihre eigene Faszination für das Skurrile und Bizarre bedienten. Diese Kabinette prägten die Wahrnehmung des Fremden und Unbekannten nachhaltig. Wie einst die Kirchenschätze lösten die Kunst- und Wunderkammerstücke Bewunderung und Ehrfurcht aus und forderten die Imagination heraus. Das Erstaunen darüber, dass die Dinge sind, wie sie sind, wurde zur stillen Einladung, hinter das Offensichtliche zu blicken und zum ersten Impuls jeder Erkenntnis, sich für etwas Neues und Fremdes zu öffnen. Für den Choreographen Marcos Morau bietet dieses Konzept den fruchtbaren Boden seiner Inszenierung. Ihn interessiert nicht die historische Rekonstruktion, sondern das Potenzial der Wunder-

kammer: «Das Theater selbst kann eine Wunderkammer sein: ein Raum, in dem das Unerwartete geschieht, Ideen aufeinandertreffen und Emotionen ausgelöst werden». Er erkennt im Theater einen Ort, an dem sich Perspektiven verschieben, Identitäten hinterfragen und Vorstellungen unterlaufen lassen. Dabei geht es ihm nicht um eine museale Darstellung historischer Sammlungen, sondern um eine lebendige Umsetzung durch Tanz, Musik, Kostüm- und Bühnenbild. Morau arbeitet mit einer Bildsprache, die sich zwischen Kontrasten bewegt: zwischen Kontrolle und Freiheit. «Die Choreographie fängt die Spannung zwischen Chaos und Ordnung, Freiheit und Struktur ein», beschreibt Morau sein Konzept. «Es geht darum, Bedeutungsebenen zu schaffen, ohne eine eindeutige Interpretation vorzugeben.» Morau geht über das reine Staunen hinaus. Wunderkammern waren historisch nicht nur Orte der Neugier, sondern auch der Kontrolle – sie ordneten die Welt aus einer eurozentrischen Perspektive und schufen Hierarchien. «Welche Geschichten bleiben verborgen? Und wie kann Theater ein Raum sein, der diese Perspektiven öffnet?», so der Choregraph.

Morau lädt das Publikum ein, die eigene innere Wunderkammer zu betreten als Raum der Träume und der Zweifel, um über die eigenen gesammelten Erinnerungen, Erfahrungen und Wahrnehmungen nachzudenken.

Text: Katja Wiegand

Was bleibt von Tanz, wenn die Vorstellung vorbei ist? Während Schrift, Bild und Film scheinbar mühelos vergangene Zeiten festhalten, ist der Tanz in seiner Vergänglichkeit einzigartig. Doch geht er unwiederbringlich verloren, wenn die Aufführung vorbei ist? Kann ein Videomitschnitt der Aufführung abbilden, was es zu erleben gab?

Mit freundlicher Unterstützung von Botschaft von Spanien Dr. med. Gregor Wahl

Wunderkammer

Choreographie von Marcos Morau PREMIERENGESPRÄCH

Linke Seite:

Wunderkammer des dänischen Naturforschers und Antiquar Ole Worm, «Musei Wormiani Historia», Frontispiz des Katalogs, Druckgrafik, Dänemark 1655.

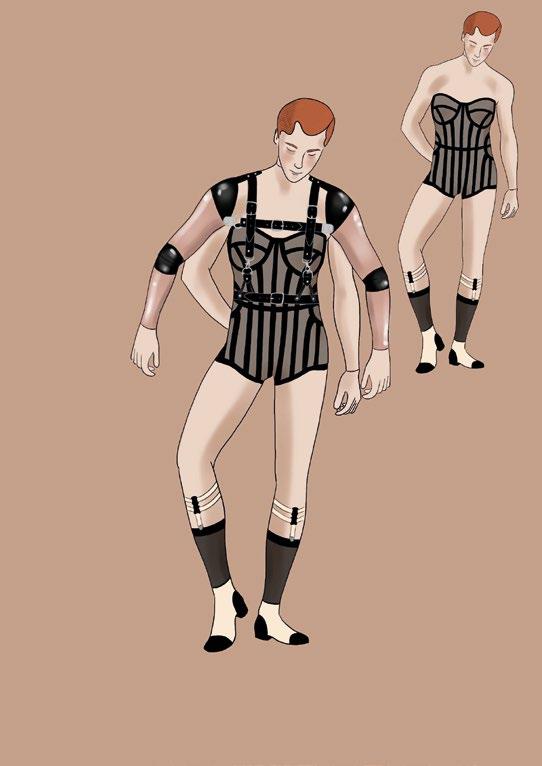

Rechte Seite: Entwürfe von Kostümbildnerin Silvia Delagneau. Änderungen vorbehalten.

Unten: Marcos Morau Foto: Albert Pons

Die französischen Philosophen Michel Foucault und Jacques Derrida haben den Archivbegriff grundlegend hinterfragt. Foucault beschreibt das Archiv als ein dynamisches System von Aussagen, das durch politische Machtverhältnisse geprägt ist. Derrida wiederum betont, dass Archive nicht nur dokumentieren, sondern auch Wissen erzeugen, indem sie festlegen, wer Zugang hat und was überhaupt als bewahrenswert gilt. Bei der Errichtung und Pflege von Archiven geht es also auch um Mechanismen des Ein- und Ausschlusses von Informationen oder um machtpolitische Interessen. Der griechische Begriff ‹archeíon› bezieht sich auf das Amtsgebäude, in dem Wissen bewahrt wird, und enthält zugleich die Frage, wer Zugang zu diesem Wissen erhält.

Übertragen auf eine Tanzaufführung würde das bedeuten: Nicht alles, was getanzt wurde, findet Eingang in die Geschichtsbücher. Wer entscheidet, was als «Tanzgeschichte» erinnert wird und was im Dunkel der Vergangenheit verschwindet? Deutlich wird der «Tanzkanon» u. a. in den Lehrplänen der Tanzausbildung. Heute sind die Martha-Graham- oder Cunningham-Technik selbstverständlicher Bestandteil vieler Ausbildungen. Doch zu ihren Lebzeiten galten Persönlichkeiten wie Martha Graham oder Merce Cunningham als revolutionär und standen am Rand des etablierten Tanzverständnisses. Das Berufsfeld Tanz trägt selbst dazu bei, den Kanon zu bestimmen – und ist zugleich von ihm abhängig. Nun gibt es Archive, die spezialisiert sind auf Tanz. Warum aber sind solche Tanzarchive überhaupt von Bedeutung? Gerade, weil Tanz ein ephemeres Medium ist, das nicht auf ein fassbares Werk reduziert werden kann, spielen Archive eine entscheidende Rolle. Sie bewahren nicht nur Dokumente, sondern ermöglichen auch neue Interpretationen und Rekonstruktionen. Die Schwierigkeit, Tanz zu archivieren, hat zahlreiche Versuche hervorgebracht, seine Flüchtigkeit zu bannen: Notationssysteme, Filmaufzeichnungen, digitale Speichermethoden – doch keine davon kann den Tanz selbst ersetzen. Diese Hilfsmittel zeigen vielmehr, dass in jeder Rekonstruktion auch eine Neuinterpretation steckt. Erinnerung im Tanz ist keine starre Wiederholung, sondern ein kreativer Prozess. Jede Bewegung, die aus einem Archiv wieder zum Leben erweckt wird, trägt bereits die Spuren ihrer Zeit. Tanzarchive sind nicht nur bloße Lagerstätten von Material, sondern ermöglichen es auch, je nach Fragestellung und Perspektive, Tanz neu zu lesen. Sie stellen einen lebendigen Wissensraum dar, in dem sich neue Zusammenhänge, Ordnungen und Narrative entwickeln, denn auch der Tanz ist immer Teil eines größeren Gefüges. Die Arbeit von Tanzarchiven bedeutet daher nicht nur, ihn festzuhalten, sondern ihn immer wieder neu als Thema zur Disposition zu stellen und in neuen Fragestellungen zu verhandeln. Damit wird Tanz nicht nur bewahrt, sondern bleibt auch in Bewegung.

Ensemblemitglied Dominik White Slavkovský kreiert ein Tanzstück für unsere jüngsten Tanzfans und all jene, die keine Scheu vor skurrilen Begegnungen mit Dinosauriern, überdrehten Charakteren und einer bunten fiktiven Welt haben.

Staatsballett Berlin (SBB): Wie bist du auf die Idee für das Stück gekommen?

Dominik White Slavkovský (DWS): Die Idee kam mir, als ich eine Geschichte über einen echten König gehört habe. Es war ein sehr junger Prinz in Spanien, der zum König wurde, aber eigentlich zu jung war, um zu regieren. Damit er trotzdem verstehen konnte, was im Land falsch lief, spielte man ihm kleine Theaterstücke vor. So hat er durch Theater gelernt, was gerade wichtig war. Ich fand das spannend, weil Theater dabei helfen kann, große Themen zu vereinfachen. Dann habe ich mich gefragt: Wie würde so ein Stück heute aussehen? Und was wäre, wenn es nicht nur ernst, sondern auch aufregend und fantasievoll wäre?

SBB: Und wie ist daraus die Geschichte entstanden, die du jetzt auf die Bühne bringst? DWS: Mir war wichtig, dass nicht nur der Prinz vorkommt, sondern auch eine Prinzessin, seine Schwester. Beide spielen eine wichtige Rolle, und ich wollte keine Liebesgeschichte erzählen. In meiner Vorstellung lernen der Prinz und die Prinzessin durch Videospiele mit schwierigen Dingen umzugehen. Genau wie in Videospielen wählen sie Avatare, das sind bei uns Superhelden. Ich hoffe, wenn Kinder das sehen, erkennen sie sich in den Figuren wieder und merken, dass man nur fair kämpfen kann und auch nur gemeinsam gegen etwas Größeres gewinnen kann.

SBB: Haben die Videospiele auch etwas mit deiner eigenen Kindheit zu tun?

DWS: Als ich ein Kind war, haben wir nur einen Fernseher zu Hause gehabt. Wenn ich Videospiele gespielt habe und die Nachrichten anfingen, musste ich das Spiel ausschalten, obwohl ich natürlich weiterspielen wollte. Dann gab es oft Diskussionen mit meinen Eltern: Soll ich sehen, was in der echten Welt passiert, oder darf ich noch ein bisschen in meiner Fantasiewelt bleiben? Und das ist eigentlich ein schönes Bild für die Welt, in der wir heute leben. Damals war es der Streit um den Fernseher, heute passiert etwas Ähnliches in den sozialen Medien. Im Stück greife ich das auf: Die Prinzessin und der Prinz bewegen sich zwischen Realität und digitaler Welt. Teilweise verschwimmen diese beiden Welten, und die Wirklichkeit kann sich wie eine schlechte Fantasie anfühlen. Der Prinz und die Prinzessin müssen damit umgehen. Es geht also auch darum, wie man sich zurechtfindet, wenn die Realität nicht mehr klar von der Fantasie zu trennen ist und wie man trotzdem seinen eigenen Weg geht.

SBB: Ziehst du dich auch selbst gerne in Videospiele zurück?

DWS: Ich liebe die Ästhetik, die Farben und vor allem die Musik aus Videospielen. Wir haben deshalb im Stück auch bewusst Musik aus diesen Games verwendet. Ich finde, Videospiele sind ein eigenes künstlerisches Genre, genau wie Film oder Theater. Dass man diese Musik jetzt nicht nur beim Spielen hört, sondern auch auf einer Ballettbühne, finde ich großartig!

SBB: Der Titel deines Stücks heißt Chicxulub oder Der Floh des Teufels. Woher kommt dieser Titel?

DWS: Chicxulub ist der Name eines echten Ortes auf der Halbinsel Yucatán in Mexiko. Dort soll vor Millionen Jahren ein riesiger Meteorit eingeschlagen sein, und sein Einschlag hat die Dinosaurier von unserem Planeten ausgelöscht. Das fand ich sehr spannend, weil es ein Ereignis war, das die ganze Welt verändert hat. Der Name Chicxulub stammt aus der Sprache der Maya und bedeutet so viel wie «Floh des Teufels». Das hat mich sofort fasziniert! Deshalb spielt Stück in einem Königreich namens Chicxulub und es taucht tatsächlich auch ein Teufel auf. Die Figur ist ein Superstar, die nie ganz greifbar ist, aber viel in Bewegung setzt. Und natürlich musste ein Dinosaurier Teil der Geschichte sein. Er erinnert nicht nur an den Titel, sondern bringt auch Bewegung in die Handlung und steht als Symbol für eine Welt, die verschwunden ist, aber in der Fantasie der Kinder weiterlebt.

SBB: Was macht es spannend, ein Stück für Kinder zu machen?

DWS: Ich sehe mich selbst als Kind und deshalb mache ich Stücke, die ich gern sehen würde, die es aber so noch nicht gibt. In Chicxulub oder Der Floh des Teufels wollte ich eine richtig große Geschichte erzählen. Sie führt uns von Dinosauriern, klassischen Märchenfiguren über einer TV-Nachrichtensendung und sogar bis ins Weltall. Es ist ein bisschen wie ein Mix aus Computerspiel, Comic und Abenteuerfilm. Es ist eine tolle Erfahrung, mein ganzes Team mitzunehmen und meine Fantasie so zu teilen, dass sie lebendig wird. Auf der Bühne passiert alle paar Minuten etwas Neues: eine andere Szene, ein überraschender Twist, eine neue Figur oder ein Musikwechsel. Es soll aufregend bleiben, damit keine Sekunde langweilig wird.

Das Gespräch führte Katja Wiegand.

Chicxulub oder

Der Floh des Teufels

Tanzstück für Kinder von Dominik White Slavkovský

URAUFFÜHRUNG

20. Sept 25

23.| 25. | 29. Sept 25 11. (2x) | 14. Okt 25

Astronauten, Cheerleader und ein Dino: in den Proben zu Chicxulub ist einiges los in den Ballettsälen, Fotos: Admill Kuyler

Um auf den Vorstellungsbesuch vorzubereiten, bietet Tanz ist KLASSE!, das Education Programm des Staatsballetts Berlin, verschiedene Workshops an.

Familienworkshops:

11. Oktober 2025 um 9:30 Uhr und 13:30 Uhr

Kosten: 5 Euro pro Person

Anmeldung unter www.staatsballett-berlin.de/tanz-ist-klasse oder telefonisch 030 34 384-166

Teilnahme nur mit gültiger Eintrittskarte für die jeweils anschließende Vorstellung.

Workshop-Paket für Schulklassen und Kitagruppen:

Schulklassen und Kitagruppen können einen Vorstellungsbesuch mit vorbereitendem Workshop als Paket buchen. Die Workshops finden wochentags von 9:30 – 11:30 Uhr statt und sollten vor dem Vorstellungsbesuch liegen.

Kosten je Workshop:

Kitagruppe: 25 Euro (max. 15 Kinder) 1.– 6. Klasse: 3 Euro pro Schüler*in Workshopbuchung bei Tanz ist KLASSE! per E-Mail an education@staatsballett-berlin.de oder telefonisch 030 34 384-167.

Karten für die Vorstellungen:

Mit freundlicher Unterstützung von Dr. Michael Müller, Heike Zimmermann, Marianne Hirschfelder, H.E.M. Stiftung, Weberbank

Schulklassen/Gruppenbuchungen: 10 Euro pro Person Kartenbestellung per E-Mail an tickets@staatsoper-berlin.de oder 030 20 60 92 630 Normalpreis: 20/10 €

Ohad Naharin, Choreograph von Minus 16, im Gespräch über die Sprache der Bewegung, die Kraft von Improvisation –und was Gaga mit einem guten Essen zu tun hat

Staatsballett Berlin (SBB) Warum sahen Sie die Notwendigkeit, eine eigene Bewegungssprache zu entwickeln, und wie hat sich Ihre Wahrnehmung von Tanz durch die Erfindung von Gaga verändert?

Ohad Naharin (ON) Ich habe das Privileg, die Frage nach dem ‹Davor› und ‹Danach› von Gaga täglich zu erforschen. Es gibt kein festes Datum für das ‹Davor›. Es gibt nur eine Kontinuität von Ereignissen, die das ‹Davor› und ‹Danach› beschreiben. Ich teile das mit den Menschen, die ich unterrichte oder mit denen ich arbeite. Es geht viel um unseren Spielraum und die Fähigkeit, über das hinauszugehen, was bis vor einem Moment noch vertraut war. Vielleicht fühlte sich etwas übertrieben an, aber dann wird das Übertriebene Teil unseres Repertoires. Es muss nicht immer um Schnelligkeit oder Kraft gehen – es kann auch um Sensibilität, Zartheit, kleine oder winzige Gesten gehen.

SBB Das beschreibt auch, was mit Minus 16 passiert. Es ist nichts Statisches. Das Stück wurde vor 25 Jahren zum ersten Mal aufgeführt und verändert sich stetig. Wie sehen Sie das Werk heute im Vergleich zu vor 25 Jahren?

ON Das ist in gewisser Weise vergleichbar mit meinem eigenen Wandel und Wachstum oder mit dem Wandel und Wachstum meiner Freunde und Kollegen. Viel von dem, was wir waren, ist noch da. Wir tragen ein großes ‹Paket› mit uns herum, aber in

diesem ‹Paket› gibt es auch viel Neues. Und das hält es frisch. Es ist nicht meine Choreographie, die mich begeistert, sondern das, was die Tänzer*innen einbringen. Am meisten fasziniert mich, ihnen zu helfen, das Werk zu übersetzen und zu interpretieren. Außerdem ist die Choreographie für Veränderungen offen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich mich für die Choreographie entschieden habe – weil es eine vergängliche Kunst ist. Sie verschwindet. Nach einer Probe existiert sie nicht mehr. Wir kommen am Abend zurück und können sie ganz leicht verändern – hoffentlich zum Besseren.

SBB Eines der Musikstücke, die Sie in Minus 16 verwenden, ist ein jüdisches Passah-Lied, «Echad Mi Yodea». Sind Sie ein spiritueller Mensch, oder warum haben Sie gerade dieses Lied gewählt? ON Ich fühle mich von diesem Lied wegen seiner Struktur angezogen – wegen der Wiederholung und der Akkumulation. Das ist auch etwas, das ich in meiner Choreographie mag. Ich liebe die Kraft der Wiederholung und die Wirkung von musikalischer Steigerung. Das war mein erster Zugang zu dieser Musik. Mir ist die Bedeutung im jüdischen Kontext bewusst, aber das ist nur ein Nebeneffekt. Ich verlange nicht, dass die Menschen dieses Lied kennen, aber sie können sich mit seiner Struktur identifizieren.

SBB Welche Funktion hat Gaga in Proben und darüber hinaus?

ON Gaga hilft Menschen, ihr eigenes Potential zu entdecken. Es geht nicht darum, ihnen etwas Neues beizubringen, sondern sie darin zu schulen, etwas zu nutzen, das sie bereits in sich tragen: Verbindungen zu ihrer Leidenschaft, zu ihrem Empfinden, zu ihrer Zartheit. Es geht darum, Gewohnheiten zu erkennen, Bereiche der Verkümmerung im Körper wahrzunehmen, die Verbindung zur Form der Bewegung, den Sinn für Berührung oder die Beziehung zu äußeren Elementen. Das sind alles Dinge, die jeder Mensch besitzt. Gaga ist keine Choreographie. Tanz ist keine Choreographie. Man muss kein*e Tänzer*in sein. Man kann auch in seinem Zimmer tanzen, ohne Musik, ganz für sich. Doch Tanz hat viel mit der Qualität der Bewegung zu tun. Man kann zwei Tänzer*innen dieselbe Choreographie tanzen sehen – eine*r kann Sie langweilen, der oder die andere bewegt Sie zu Tränen. Warum ist das so? Genau das erforsche ich: Was weckt starke Emotionen, Empfindungen, Geschichten? Was entfaltet die Kraft der Fantasie? Hier hilft die Bewegungssprache nicht nur der Choreographie und den Tänzer*innen, sondern auch mir.

SBB Welche Rolle spielt dabei die Improvisation?

ON Improvisation spielt eine große Rolle in der Bewegungssprache während der Proben. Mehr als die Hälfte dessen, was wir tun, basiert auf

Improvisation. Improvisieren kann trotzdem eine sehr klare Form haben. Ich kann auch einen ganz präzisen Ballettschritt improvisieren. Die Idee ist, dass jede Choreographie dieses frische Gefühl der Improvisation hat – dass man das Gefühl hat, die Tänzer*innen treffen Entscheidungen, hören auf ihre Instinkte und sind im Moment präsent. Am Ende ist es nicht wichtig, zu erkennen, was improvisiert und was choreographiert ist, weil alles mit der Essenz der Bewegung verbunden ist, die diesen lebendigen Moment innerhalb der Choreographie hervorgerufen hat.

SBB Klassisches Ballett verwendet ein sehr strenges Vokabular aus Tanzschritten. Besteht Ihre Bewegungssprache aus Schritten, oder betrachten Sie Choreographie auf eine andere Art?

ON Ich erforsche die Essenz der Bewegung, nicht den Stil der Bewegung. Ballett ist ein Stil. Stellen Sie sich vor, ich esse eine gute Mahlzeit und entscheide, ob ich sie mit den Händen, mit Stäbchen oder mit einer Gabel esse. Mich interessiert das Essen selbst, nicht wie ich es esse. Natürlich ist auch das ‹Wie› wichtig, aber vor allem zählt die Essenz. Deshalb fällt es mir leicht, mit unterschiedlichen Stilen zu arbeiten. Ich kann mit einer Ballettkompanie arbeiten oder mit Menschen, die noch nie getanzt haben, weil wir uns auf grundlegende Dinge besinnen können, die uns verbinden: den Umgang mit Schwerkraft, den Fluss von Information und Energie, die Klarheit der Form, die Textur, das Tempo, die Berührung oder die Beziehung zu äußeren Elementen. Es geht auch um die Fähigkeit, über sich selbst zu lachen, seine Schwächen zu erkennen und anzunehmen. Egal, ob man im Rollstuhl sitzt oder ein*e Olympiasieger*in ist –alle können diese gemeinsame Sprache nutzen, um sich zu verbessern.

Das Gespräch führte Michael Hoh.

Weitere Informationen und Videos:

SAABA

Choreographie von Sharon Eyal Minus 16

Choreographie von Ohad Naharin

Deutsche Oper Berlin

Mit Minus 16 bringt Ohad Naharin eines seiner ikonischen Werke auf die Bühne des Staatsballetts Berlin. Ein Blick auf die außergewöhnliche Geschichte der Batsheva Dance Company, die sich unter seiner Leitung (1990–2018) zu einer der einflussreichsten zeitgenössischen Tanzensembles der Welt entwickelte.

Gründung und frühe Jahre

Die Gründung der Batsheva Dance Company geht auf das Jahr 1964 zurück, als Baronin Bethsabée De Rothschild (die nach ihrer Übersiedlung nach Israel den Namen Batsheva annahm), Mitglied der berühmten Rothschild-Familie, beschloss, ihre Leidenschaft für die Künste in die Schaffung einer Tanzkompanie in Israel zu investieren. Die Rothschilds waren eine der einflussreichsten jüdischen Bankiersfamilien Europas, die im Laufe des 19. Jahrhunderts in verschiedenen Ländern Europas Zweige ihrer Bankhäuser etablierten. Geboren 1914 in London, wuchs Batsheva de Rothschild in einer Familie auf, die für ihren Reichtum, aber auch ihre weitreichenden philanthropischen Aktivitäten bekannt war. Vor dem deutschen Einmarsch in Frankreich im Jahr 1940 wanderte sie mit ihrer Familie nach New York aus und studierte an der Columbia University Naturwissenschaften. Später begann sie in New York bei Martha Graham, einer der einflussreichsten Figuren des modernen Tanzes, zu studieren und wurde Mäzenin ihrer Kompanie. Sie finanzierte die Aktivitäten der Kompanie, die filmische Dokumentation ihrer Tänze und den Erwerb eines ständigen Zentrums in New York. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Gründung des Staates Israel entschied sich die Baronin, ihr Vermögen und ihren Einfluss zu nutzen, um die kulturelle Entwicklung Israels zu fördern. Sie hatte bereits in den USA enge Kontakte zur Tanzszene geknüpft, insbesondere zu Martha Graham. Die amerikanische Pionierin des modernen Tanzes hatte ihre eigene expressive Tanzsprache entwickelt und wurde zur ersten künstlerischen Leiterin der Batsheva Dance Company ernannt.

Unter Grahams Leitung orientierte sich die Kompanie stark an der amerikanischen Tanzmoderne und führte viele ihrer Werke auf. Das Repertoire bestand größtenteils aus ihren Stücken. Jacob‘s Dream war 1974 die erste Uraufführung für die Batsheva-Kompanie. Diese künstlerische Ausrichtung der frühen Jahre war stark von Grahams Stil geprägt, der durch dramatische Ausdruckskraft, neue Bewegungsabläufe und eine intensive Beschäftigung mit Emotionen und psychologischen Themen charakterisiert war. Graham ermutigte die Tänzerinnen und Tänzer, ihre eigenen Werke zu kreieren. Das Repertoire umfasste daneben Werke von bekannten Choreographen, darunter u. a. Robert Cohan, Glen Tetley, Norman Morrice, Jerome Robbins und Jose Limón. Die Verbindung zur amerikanischen Tanztradition half der Batsheva Dance Company, sich in der internationalen Tanzszene aufzustellen. Trotz zahlreicher erfolgreicher Aufführungen im Ausland und einer großen Fangemeinde in Israel durchlebte die Kompanie in den 1970er und 1980er Jahren eine schwierige Zeit mit einem ständigen Wechsel der künstlerischen Leiter. Die meisten von ihnen kamen für kurze Zeit, führten ihre Werke auf, und gingen wieder. Gastchoreograph*innen, die in dieser Zeit mit der Batsheva Dance Company zusammenarbeiteten und deren Kreationen die Kompanie aufführte, waren u. a. John Cranko (Song of My People), Gene Hill Sagan, Anna Sokolow, Daniel Ezralow, Kurt Jooss (Der Grüne Tisch), Jerome Robbins und Christopher Bruce.

Entwicklung und Transformation

Ein Wendepunkt der Geschichte der Kompanie war die Ernennung von Ohad Naharin zum künstlerischen Leiter im Jahr 1990. Ohad Naharin, in Israel in einem Kibbuz geboren, wurde er zuerst Musiker, bis er sich mit 22 Jahren für den professionellen Tanz entschied. Er trat 1974 der Batsheva Dance Company bei, obwohl er keine ausreichende formale Ausbildung hatte. Während seines ersten Jahres lud ihn die Gastchoreographin Martha Graham ein, ihrer eigenen Kompanie in New York beizutreten, und Naharin wechselte in die USA. Zwischen 1975 und 1976 studierte Naharin an der School of American Ballet, der Juilliard School und bei Maggie Black und David Howard. Anschließend wurde er für eine Spielzeit Mitglied des Ballet du XXièm Siècle von Maurice Béjart in Brüssel. Naharin kehrte 1979 nach New York zurück und gab im folgenden Jahr sein choreografisches Debüt im Studio von Kazuko Hirabayshi. Vier Jahre später, 1980, gründete er mit der Ohad Naharin Dance Company seine eigene Kompanie. Zwischen 1980 und 1990 war Ohad Naharin in der New Yorker Tanzszene aktiv und arbeitete mit verschiedenen Kompanien in den USA zusammen. Jiří Kylián vom Nederlands Dans Theater (NDT) wurde auf seine Arbeit aufmerksam und ihre Begegnung war die Grundlage für eine lange Zusammenarbeit, sowohl mit Kylián als auch mit dem NDT, und der Beginn einer Reihe von Aufträgen der führenden Tanzkompanien weltweit. Er brachte eine neue, radikalere Vision in die Batsheva Dance Company ein. Seine erste vielbeachtete Produktion als Leiter der Batsheva Dance Company war das Stück Kyr (dt. ‹Mauer›). Naharin komponierte oft selbst Musik (Pseudonym Maxim Waratt) für seine Arbeiten. Er lud Künstler wie u. a. Wim Vandekeybus, Angelin Preljocaj, William Forsythe und Jiří Kylián ein, und ließ die Tänzer*innen eigene Werke einstudieren. Seit 1991 gehört zu der Batsheva Dance Company auch ein Junior-Ensemble, Batsheva – The Young Ensemble (heute: The Batsheva Ensemble). Die Kompanie begann sich von ihrem bisherigen Repertoire zu lösen, entwickelte einen eigenen, unverwechselbaren Stil, wurde verjüngt und zog auch ein jüngeres Publikum an. Die Batsheva Dance Company identifizierte sich zunehmend mit Naharins künstlerischem Schaffen, zumal sich das Repertoire auf sein Werk und das seiner Schützlinge, wie Sharon Eyal von 2004 bis Ende 2011 konzentrierte. 2018 übernahm Gili Navot die künstlerische Leitung, im Jahr 2022 folgte Lior Avizoor. Ohad Naharin ist weiterhin prägender Hauschoreograph der Kompanie.

Text: Katja Wiegand

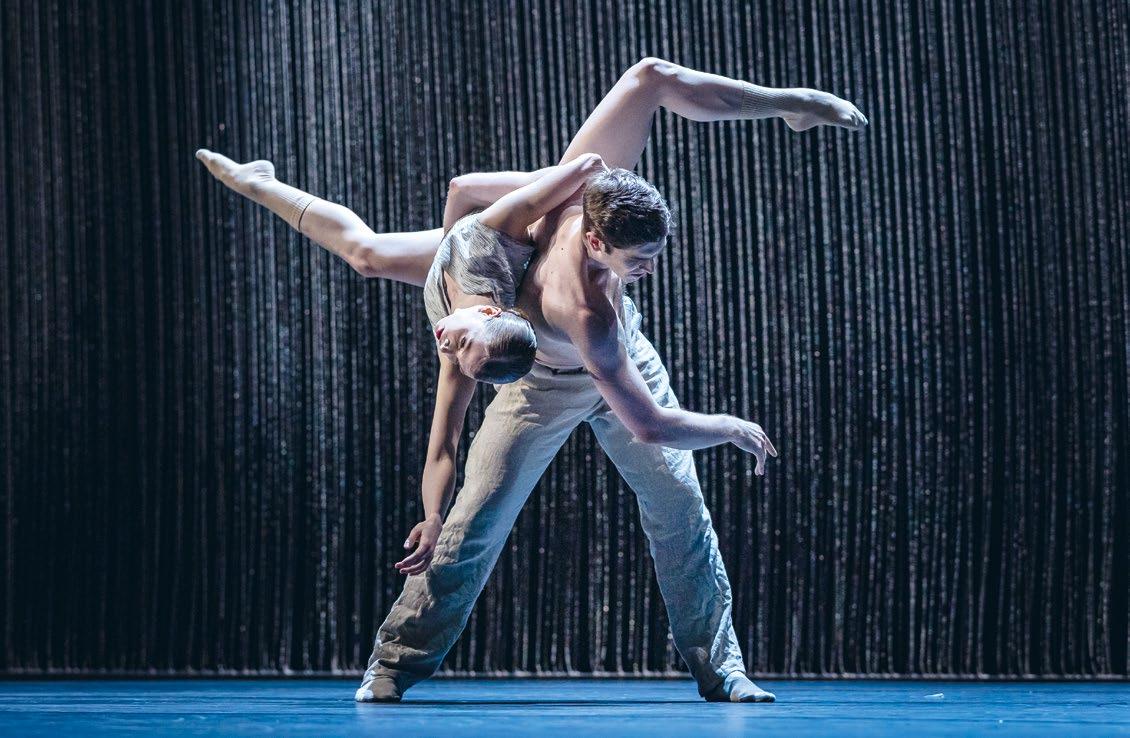

Die Wiederaufnahme des zweitei–ligen Ballettabends Gods and Dogs zeigt neben Jiří Kyliáns gleichnamiger Choreographie auch Crystal Pites Angels’ Atlas. Auf ganz unterschiedliche Weise widmen sich beide Stücke existenziellen menschlichen Fragen.

Das Staatsballett Berlin zeigt wieder eine Choreographie von Jiří Kylián. Die Werke des bahnbrechenden Choreographen zeichnen sich durch große Musikalität und tiefe Emotionalität aus. Jiří Kylián kreierte sein Stück Gods and Dogs, das dem Ballettabend seinen Titel gibt, 2008 für das Nederlands Dans Theater, das er 24 Jahre (1975–1999) als künstlerischer Leiter und weitere 10 Jahre als Hauschoreograph hinweg geprägt hat. Vier Paare bewegen sich in einem spannungsvollen Raum zwischen Klarheit und Dunkel. Kyliáns Faszination für das Undefinierbare steht im Mittelpunkt, und ihn beschäftigt die Grenze zwischen Normalität und Wahnsinn. «In jedem von uns ist etwas Göttliches und etwas Animalisches. Es hängt oft nur von der Situation ab, in die man hineingeworfen wird, welcher Teil zum Vorschein kommt.»

Angels’ Atlas schuf Crystal Pite 2020 für das National Ballet of Canada. Das Ballett entfaltet sich vor einer sich ständig verändernden Lichtinstallation, einer weiten, unerkennbaren Landschaft aus Licht und Materie. Angels’ Atlas transzendiert den Tanz und macht komplexe und tiefgründige Menschheitsthemen visuell und emotional greifbar. Als Choreographin debütierte Crystal Pite 1990 und kreierte seitdem mehr als fünfzig Stücke. Sie zählt zu den herausragenden Künstler*innen der jüngeren Tanzgeschichte.

Weitere Informationen und Videos:

Gods and Dogs

Choreographie von Jiří Kilyán Angels’ Atlas

Choreograhie von Crystal Pite

Tasten und ‹Tendus›

Was macht eigentlich ein*e Ballett-Korrepetitor*in?

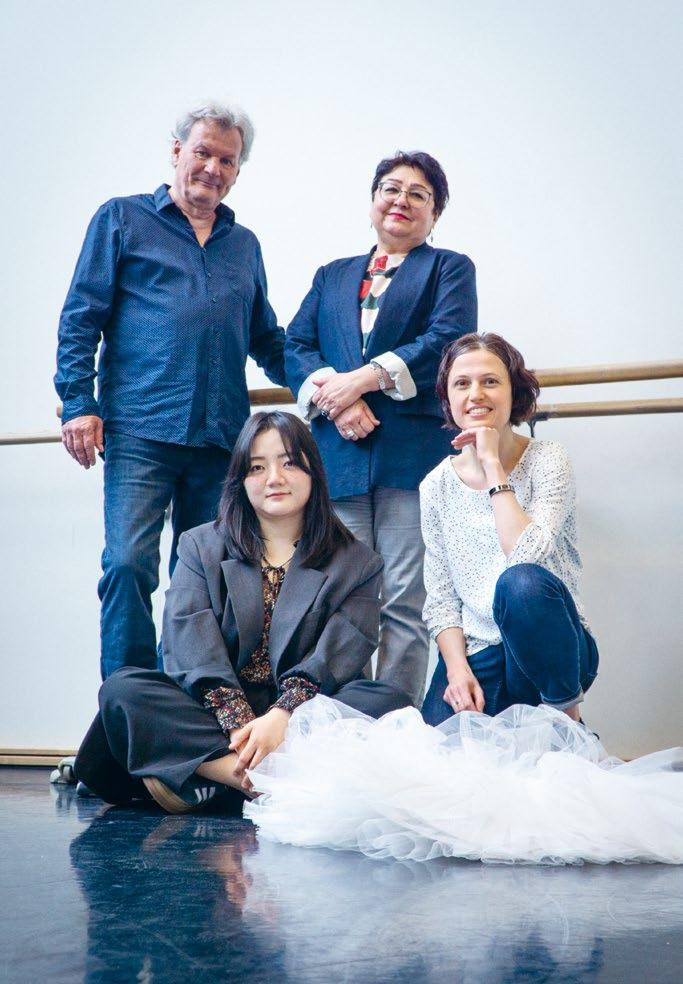

Ein Team aus vier Pianist*innen stellt sicher, dass beim Staatsballett Berlin jedes Training und jede Probe am Klavier begleitet werden kann. Warum Live-Musik von so großer Bedeutung ist, Youtube-Videos ein Teil der Berufsausbildung sein können und wie sich 44 Jahre im Dienste der Tanzkunst anfühlen, erzählen sie im Gespräch.

Das morgendliche Training der Tänzer*innen des Staatsballetts Berlin geht dem Ende entgegen, erste Tänzer*innen packen bereits ihre Sachen zusammen, da setzt die Pianistin zu einer letzten Melodie an. Die Coda aus Adolphe Adams Le Corsaire treibt einige noch mal in die Mitte des Raumes, um Pirouetten oder ‹fouettés› zu probieren. Das Tempo schraubt sich hoch, die Bewegungen der Tanzenden ebenso. Mit den Schlussakkorden entlädt sich die letzte Kraft, begleitet von spontanem Applaus. In diesem Moment wird besonders deutlich, wie wichtig die Musik für die Energie im Raum ist. Was viele nicht wissen: Die Trainings und Proben des Ensembles werden immer von einer/einem Pianist*in begleitet. Das mag wie Luxus erscheinen, ist aber essenzieller Teil der Arbeit. Denn die Fähigkeit, zu live gespielter Musik zu tanzen, muss ebenso trainiert werden wie der darstellerische Ausdruck oder die technische Perfektion der Darbietung.

75 Minuten Dauerspiel

Und so beginnt der Arbeitstag der Pianist*innen ebenso wie für die Tänzer*innen beim täglichen Training. Es ist für das Ensemble der Start in den Tag, die Energie und Musik im Saal ist dabei das Nonplusultra. «Am Anfang ist die Stimmung sehr träge, und man muss alle mit schwungvoller Musik ein bisschen aufwecken», so Alina Pronina.

Dabei wird nicht nur den Tänzer*innen am Morgen körperlich viel abverlangt. Die 75 Minuten Training sind sehr intensiv, geprägt von schnellen Abläufen und wenigen Pausen, das ist auch für die Pianist*innen anstrengend. «Das Training ist immer eine sehr intensive Stunde vom Tag, teilweise vergleichbar mit einer Durchlaufprobe. Man hat nicht die Möglichkeit sich eine Pause zu nehmen, um kurz seine Finger zu erholen, und muss immer aufmerksam und konzentriert sein.» Es zeichnet sich außerdem durch seinen spontanen Charakter aus und ist individuell gestaltet, so Pronina: «Jede*r Ballettmeister*in macht ein anderes Training mit anderen Kombinationen, man muss spontan reagieren und improvisieren.» Die Musik muss auf die Bewegungsabläufe zugeschnitten sein, die Pianist*innen müssen also wissen, welche musikalische Begleitung zu spezifischen Schrittkombinationen passt. «Wir haben über 100 Walzer im Repertoire, zu denen wir die passende Kombination wissen. Dazu müssen wir fühlen, wo akzentuiert, wo langsamer oder schneller gespielt werden muss. Das Wichtigste ist, immer in den Saal zu gucken», erklärt die seit über 20 Jahren als Ballettpianistin tätige Nodira Burchanowa. Das zu wissen, setzt nicht nur ein großes musikalisches Gespür voraus, sondern auch Wissen über Ballettpositionen, Bewegungsmuster und Tempi, die dazu passen. Da Ballettrepetition, so im Fachjargon genannt, nur sehr selten an Hochschulen gelehrt wird, ist dieses Wissen oft selbst angeeignet. «Ich wusste, dass es den Beruf der Ballettpianistin gibt, aber eine wirkliche Ausbildung dafür nur selten angeboten wird. Ich habe mich auf mein erstes Vorspielen am Ballett Kiel mit YouTube-Videos vom World Ballet Day vorbereitet, so kannte ich den Ablauf eines Trainings und ein paar Fachbegriffe. Alles andere habe ich während der Zeit dort gelernt», erzählt die seit der Spielzeit 24/25 zum vierköpfigen Team gehörende Da Yun Choi.

Vermittler*innen zwischen Choreograph*innen und Dirigent*innen Ein ganz anderes Arbeitsgebiet ist für die Pianist*innen die Probenarbeit. Hier ist keine Improvisation gefragt, stattdessen sind sie an der Entwicklung der musikalischen Interpretation beteiligt. Sie sitzen sozusagen zwischen den Stühlen von Choreograph*in und Dirigent*in. Sie sind es, die den Probenprozess von Anfang an begleiten und die übermitteln, was wann in der Musik auf der Bühne passiert. Zu den Orchesterproben muss der Dirigent bereits perfekt vorbereitet sein. Meist nimmt er/sie vorab an einigen Studioproben teil, bei denen die Pianist*innen ihn darauf hinweisen können, wie sich die Musik zum Tanz verhält und umgekehrt.

Sobald die Bühnenproben beginnen, also das im Saal Erarbeitete auf der Bühne und mit dem Orchester geprobt wird, gibt es viel zu tun für die Pianist*innen. Ein*e Kolleg*in sitzt in der ersten Reihe, um als Bindeglied zwischen Choreograph*in und Dirigent*in zu fungieren. Ein*e weitere*r Kolleg*in kümmert sich um die Verbindung von Musik und Licht, die sogenannte Beleuchtungsinspizienz. Denn der/die Beleuchtungsmeister*in, die im Stellwerk während einer Vorstellung die Lichteinstellungen steuert, weiß zwar

ganz genau, welche Lichtstimmung gefragt ist, erfährt aber von der Beleuchtungsinspizienz, wann genau, auf Sicht oder musikalisch, ein Lichtwechsel stattfinden muss. Und falls das musikalische Werk eine Klavierstimme enthält, so sitzt ein*e weitere*r Pianist*in im Orchestergraben und spielt als Teil des Orchesters. Bestens bekannt hierfür ist beispielsweise die charakteristische Melodie der Celesta in Der Nussknacker, die den Tanz der Zuckerfee musikalisch begleitet.

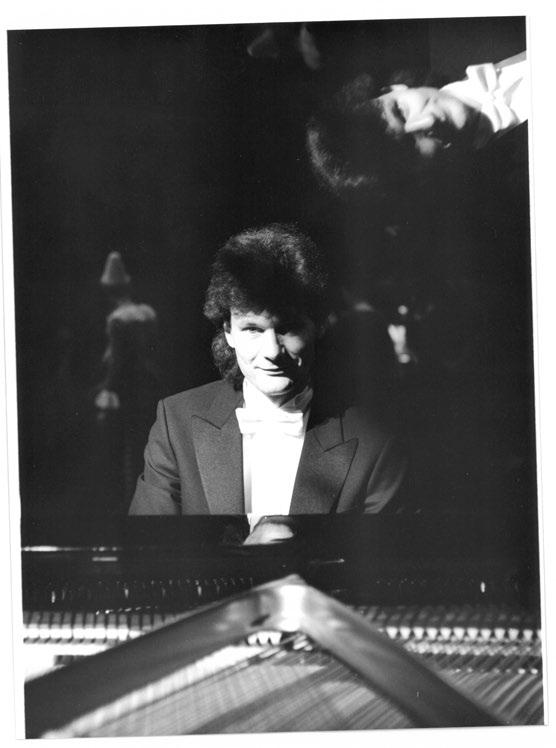

44 Jahre als Ballett-Korrepetitor

Einer, der all diese Bereiche in- und auswendig kennt, ist Peter Hartwig. Am 1. August 1981 beginnt er sein Berufsleben als Ballett-Korrepetitor, damals noch beim Ballett der Staatsoper Unter den Linden. Dabei ist das nicht sein Plan: Als er zum Vorspielen in die Staatsoper geht, denkt er noch, dass es sich um eine Stelle als Korrepetitor in der Oper handelt. Doch er wird vom damaligen Ballettdirigenten Werner Stolze empfangen, der ihn wenig später eine Probe spielen lässt. «Meine erste Probe mit den Solisten, das waren Monika Lubitz [Primaballerina] und Bernd Dreyer [Meistertänzer], die Ersten Solisten in der DDR, beide hoch anerkannt. Das war für mich natürlich aufregend.» Nach einem halben Probejahr steht fest, dass er bleiben kann. Es folgen aufregende Jahre. «Die 90er Jahre, das war die Zeit, als Daniel Barenboim Generalmusikdirektor an der Staatsoper wurde. Eine der aufregendsten, lehrreichsten und schönsten Zeiten für mich in meinem Berufsleben. Ich hatte die Möglichkeit, in der Staatskapelle, im Orchester der Deutschen Oper und der Komischen Oper anspruchsvolle Parts auf dem Klavier und der Celesta zu spielen unter dem Dirigat unter anderem von Daniel Barenboim, Simone Young, Sebastian Weigle, Paul Connelly und Vello Pähn.» Und wie machte sich der Mauerfall in der Ballettwelt bemerkbar? «Vor allem kam die spannende Zeit, auch mit den westlichen Choreographen arbeiten zu dürfen – Rudolf Nurejew, Patrice Bart, Maurice Béjart, Roland Petit, Piere Lacotte, Angelin Preljocaj, später auch Vladimir Malakhov, Nacho Duato und Christian Spuck. Und es kamen viele Gastspiele unter anderem nach Frankreich, Spanien, Schweiz, Japan, China, Thailand, auf denen ich das Ensemble bei Proben und Aufführungen begleiten konnte.»

Ein großer Umbruch ist 2004 die Zusammenlegung der drei Ballettkompanien, aus denen das Staatsballett Berlin entsteht. Auch für die Pianist*innen ist dies eine aufregende Zeit, denn mit Vladimir Malakhov als Gründungsintendant werden viele neue Stücke einstudiert. «Es war eine tolle Atmosphäre und das Haus war immer voll.»

Und gab es auch mal Krisen? Nein, eigentlich nicht, so die Antwort. Aber denkwürdige «Herausforderungen» wie etwa im Herbst 2010 als die Orchester-Musiker*innen der Deutschen Oper Berlin für mehr Gehalt streikten. Umgesetzt wurde dies ausgerechnet während einer Schwanensee-Vorstellung. Zur Pause legten die Musiker*innen ihre Instrumente nieder, so dass innerhalb kürzester Zeit über einen Abbruch oder eine Weiterführung der Vorstellung entschieden werden musste. «Das war eine Überraschung. An dem Abend hatte ich noch gesagt, wenn sie streiken, dann spiele ich das auf dem Klavier. Eigentlich mehr zum Spaß, denn ein Streik lag in den Wochen davor schon in der Luft. In der Pause saß ich im

Casino (Anm. d. Red.: die Theaterkantine) und habe mich gewundert, dass die Musiker alle nach Hause gehen mit Mantel an, und dann kam die Harfenistin und fragte, ob ich nicht gehört hätte, dass ich angekündigt wurde. Ich habe noch schnell aufgegessen und bin dann in den Graben, der war wirklich leer, ich konnte es bis zu dem Moment nicht glauben. Dann wurde der Steinway hereingeschoben und es begann der zweite Teil der Vorstellung, der dritte und vierte Akt mit Dirigent und Pianist ohne Orchester. Für mich war sehr wichtig, die Premiere des Solopaares Iana Salenko/Marian Walter nicht zu gefährden, zu einem guten Abschluss zu kommen und nicht abbrechen zu müssen.»

Bei der Bewältigung dieses Abends kam ihm zugute, was er als eine der wichtigsten Eigenschaften für den Job hält und auch seinen jüngeren Kolleg*innen mit auf den Weg geben möchte: «Man muss immer die Ruhe bewahren können. Man darf nicht verkrampfen und muss es einfach nehmen wie es kommt.» Im Sommer diesen Jahres ist Peter Hartwig in den Ruhestand eingetreten und blickt zurück auf ein erfülltes Berufsleben. Seine Kolleginnen und er haben mit Pedro Sanchez einen würdigen Nachfolger gefunden und hoffen, dass dieser sich ebenso gut in das Team einfügen und die Tänzer*innen bei ihren täglichen Pirouetten-Übungen mit musikalischer Energie zum Fliegen bringen wird.

ZEITREISE

Das Staatsballett Berlin widmet sich der Ballettgeschichte in Berlin und stellt unter der Rubrik ZEITREISE in jeder Ausgabe der Zeitung Einträge

Oben: Nodira Burchanowa beim täglichen Training

Links: Da Yun Choi und Alina Pronina verfolgen eine Bühnenprobe

Mitte: Das Team v.l.n.r.: Peter Hartwig, Nodira Burchanowa, Da Yun Choi, Alina Pronina

Rechts: Neu im Team: Pianist Pedro Sanchez

Fotos: Michael Hoh

2006 tanzte das Staatsballett Berlin drei Choreographien von Jerome Robbins: eine davon war The Concert (or, The Perils of Everybody). 26 Minuten lang geht es um die Situation in einem Konzertsaal, es werden von einer virtuosen Konzertpianistin eine Reihe anspruchsvoller Werke von Frédéric Chopin aufgeführt. Minuten-Walzer, Regentropfen-Präludium, Schmetterlings-Etüde. Diese und weitere Stücke bringen die inneren Regungen und Befindlichkeiten der gemischten Zuhörerschaft zum Ausdruck, die zusehends eskalieren – nicht ohne Ironie, und auch nicht ohne die Meisterschaft der Konzertpianistin, die Teil des inszenierten Geschehens wird und die Sphäre erwartbaren Verhaltens, nicht anders als ihr szenisches Publikum, alsbald verlässt. Seinerzeit spielte die ausgebildete Konzertpianistin und Ballett-Korrepetitorin Marita Mirsalimova nicht nur Klavier, sondern zugleich auch diese unvergessliche Rolle.

Text: Annegret Gertz

QR-Code zur Chronik Ballett in

WIEDERAUFNAHME

In

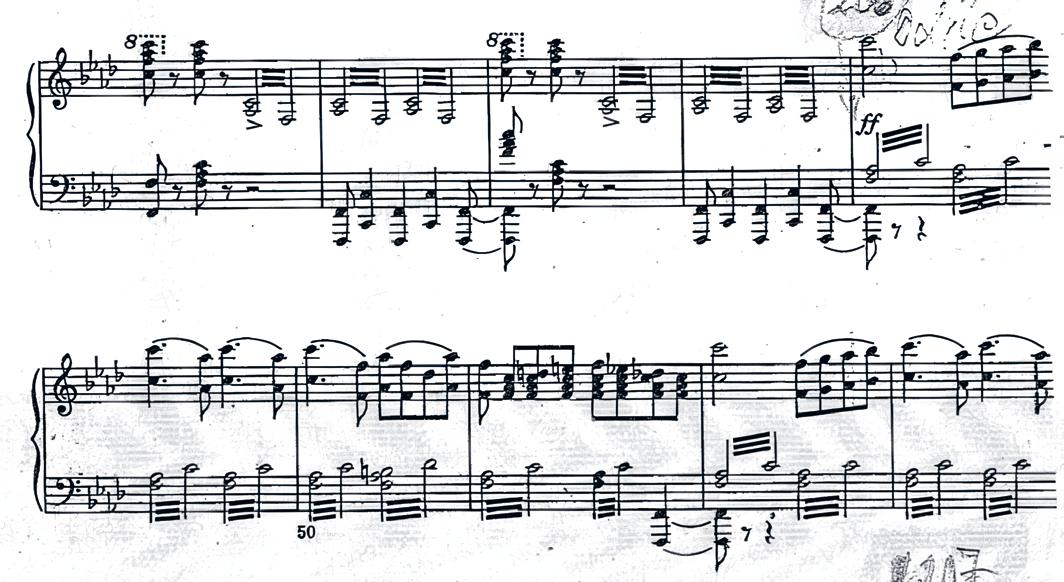

Die Musik der drei Ballette des russischen Komponisten Peter I. Tschaikowsky bleibt bis heute unsterblich. Doch seine Liebe zu tänzerischer Musik sitzt deutlich tiefer, als das die Zahl von nur drei Balletten ausdrücken kann. Dabei hatte es Tschaikowsky in seinem kompositorischen Schaffen zu seinen Lebzeiten gar nicht so leicht. Das Selbstbild des Komponisten als «einsames Genie», welches die Zusammenarbeit mit anderen Kunstsparten, wie sie das Ballett verlangt, scheute, machte ihm die Zusammenarbeit mit dem Choreographen Marius Petipa zunächst schwierig. Eine Ballettmusik gestaltete sich stets als eine ‹composition à deux› zwischen den Choreograph*innen und den Komponist*innen, was jedoch keinesfalls eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe impliziert. Eine gelungene Ballettmusik des 19. Jahrhunderts richtete sich in ihren klar erkennbaren Rhythmen und regelmäßigen Phrasen auf die Unterstützung des Tanzes aus. Ziel war die Synchronisation von Musik und Szene.

Um die Problematik des ‹sprachlosen› Balletts zu lösen, gingen Tanz und Musik eine Partnerschaft ein. So gesellt sich die Musik zum Tanz als dessen Übersetzerin hinzu und ist zugleich eine Stimme, die der Handlung Ausdruck verleiht. Gerade in Schwanensee zeigt sich exemplarisch, wie Tschaikowsky die Musik nutzt, um einen dramatischen Dialog einzig durch die Musik und ohne Worte auszudrücken. Demnach ist eine Zuweisung bestimmter Instrumente zu spezifischen Rollen vonseiten Tschaikowskys zu erkennen. So verleiht die Oboe – ein Instrument des Sopranregisters – der zarten, verletzlichen Odette Ausdruck, während das Cello – im Tenorregister – den nachdenklichen

Prinzen Siegfried verkörpert. Wenn der schwarze Schwan Odile auf dem Ball zu einem Oboen-Solo tanzt, ‹täuscht› auch die Musik den Prinzen, denn der Klang der Oboe steht im Zusammenhang mit dem weißen Schwan Odette. Daher vermutet Siegfried in der Rückkehr des Oboen-Klangs die Rückkehr seiner geliebten Odette. Hinzu kommt Tschaikowskys Verwendung von Leitmotiven, wiederkehrende Melodien und Tonfolgen, die musikalisch das dramatische Geschehen vergegenwärtigen. Sie sind in ihrem Auftreten meist an eine bestimmte Situation oder Person gebunden und tauchen als Leitmotive innerhalb des Balletts immer wieder auf, wobei sie Veränderungen unterliegen. Das wohl bekannteste Leitmotiv des Balletts Schwanensee ist das Schwanenthema, welches Odette sowie die Schwäne akustisch nachzeichnet.

Das Schwanenthema durchzieht alle vier Akte und entwickelt sich dabei stetig, wodurch die zunehmend dramatische Lage der Schwäne hörbar wird: Am Ende des ersten Aktes werden die Schwäne vorgestellt, begleitet vom musikalischen Schwanenthema. Das Thema wird von der Oboe gespielt und erklingt in einer hellen Tonlage. Noch ist die Gefahr nicht präsent.

Kontrastierend ist das Thema in der Ballsaal-Szene von Klängen umgeben, die mit Rotbart verbunden sind. Das Thema der Schwäne wird nun verfremdet, um die Manipulation durch Rotbart und den schwarzen Schwan zu demonstrieren. Im letzten Akt erklingt es im gesamten Orchester, wenn Odette und Siegfried ihr Ende finden. Das Schwanenthema spiegelt die endgültige Tragödie wider – die unauflösliche Verbindung von Liebe

Verfremdetes Schwanenthema in der Ballszene im 3. Akt. Das Motiv wird musikalisch von Odile und Rotbart gebrochen und zeigt die Täuschung Siegfrieds.

und Tod. Nach dem kraftvollen Orchesterausbruch endet das Thema in leisen, schwebenden Klängen, wodurch die überirdische Vereinigung von Odette und Siegfried nach dem Tod angedeutet wird. Es ist auffällig, dass in den szenischen Anweisungen, die Tschaikowsky von den Choreographen für die Kompositionen seiner Ballettmusiken erhielt, keine Angaben zur Verwendung von Leitmotiven gemacht werden. Dennoch tauchen diese in Tschaikowskys Partituren immerzu auf. Es ist davon auszugehen, dass sich der Komponist infolge der Leitmotivtechnik ein kompositorisches Experimentierfeld verschaffte. Tschaikowsky leistete damit nicht nur einen künstlerischen Beitrag zur Gattung des Balletts, sondern setzte zugleich einen entscheidenden Impuls für die Ballettmusik. Seine Werke markieren auch einen Wendepunkt hin zur eigenständig erzählenden musikalischen Form, wie sie in den Balletten des 20. Jahrhunderts zur vollen Entfaltung gelangte. Allerdings darf Tschaikowsky nicht allein zugeschrieben werden, was auch andere Komponisten leisteten: Ludwig Minkus, Riccardo Drigo und Cesare Pugni wird stets Unrecht getan, wenn ihre Ballettkompositionen lediglich als bloße Tanzbegleitung abgetan werden. Ihre Werke fordern künstlerische Präzision, emotionales Gespür und inspirieren Tänzer*innen bis heute zu Höchstleitungen.

Text: Leonora Mense Abbildung: Klavierauszug Schwanensee Einrichtung Berlin

Unter

Demisolist

Ausgebildet an der Beijing Dance Academy und an der Royal Ballet School, begann seine Laufbahn beim Birmingham Royal Ballet. 2019 gewann er den Prix de Lausanne.

Corps de ballet

erhielt ihre Ausbildung an der Ballettschule des Opernhauses Zürich, an der Yuri Grigoriev School of Ballet, der Westside School of Ballet sowie an der School of American Ballet in New York. Ihr erstes Engagement erhielt sie 2023 beim Ballet Arizona in Phoenix.

Corps de ballet

In Italien geboren, erhielt er seine Ausbildung an der Académie de Danse Princesse Grace und an der European School of Ballet. Zunächst wurde er Mitglied des Junior Balletts Zürich und erarbeitete sich Teile des Zürcher Ballett-Spielplans.

Corps de ballet stammt aus Kiew und hat ihre Ausbildung nach verschiedenen Stationen am Staatlichen Choreographischen Institut Kiew abschlossen und schließlich an der Kunsthochschule in Oslo mit einem Bachelor abgerundet.

Corps de ballet

Ausgebildet an der Royal Ballet School sowie an der Kings International Ballet Academy, begann sie ihre professionelle Laufbahn am Staatstheater Stara Zagora. Es folgte ein Jahr bei der Nachwuchskompanie des Finnischen Nationalballetts.

Corps de ballet

In Südafrika geboren, kam er nach Zürich, um seine Ausbildung an der Tanz Akademie Zürich zu absolvieren.

Corps de ballet wurde an der Royal Ballet Upper School in London ausgebildet und erarbeitete sich den Bachelor in Klassischem Ballett an der University of Roehampton.

Corps de ballet

Ausgebildet an der Schule Ateneo Danza in Italien sowie an der Tanz Akademie Zürich, begann er seine Laufbahn als Mitglied der Junior Company. Alsbald Mitglied des Ballett Zürich, zog er 2023 weiter, um bei Les Ballets de Monte-Carlo zu tanzen.

Demisolistin erhielt ihre Ausbildung u.a. an der Seoul Arts High School sowie an der John Cranko Schule in Stuttgart. Sie tanzte am Stuttgarter Ballett und als Solotänzerin von 2020 bis 2023 am Staatsballett Hannover. Als Erste Solotänzerin wurde sie, freischaffend, in ihre koreanische Heimat eingeladen, um in verschiedenen Klassikern die Hauptrollen zu tanzen.

Corps de ballet erhielt seine Ausbildung an der Ballettschule des Teatro dell’Opera di Roma. Nach seinem Abschluss wurde er Ensemblemitglied des Ballet de l’Opéra de Paris. Anschließend wechselte er zur Compañía Nacional de Danza in Madrid.

Jedes Jahr lädt das Staatsballett Berlin eine*n in Berlin lebenden Fotograf*in ein, das Ensemble in einer freien visuellen Interpretation für die kommende Saison zu porträtieren. Nach den intimen Körperstudien von Florian Hetz (23/24), gefolgt von farbenfrohen Fotografien von Caroline Mackintosh (24/25), prägen nun Evelyn Bencicovas Arbeiten die Spielzeit 25/26.

Evelyn Bencicova, bildende Künstlerin aus Bratislava, erschafft visuelle Welten zwischen Erinnerung, Fantasie und Imagination – mit Fotografie, Video und virtueller Realität. Poetisch und rätselhaft sind ihre oft theatralischen Bühnenbilder, die von surrealistischen Filmen oder einfach von der Absurdität und Schönheit des Lebens inspiriert sind. Diese Theatralität war es auch, die das Interesse des Staatsballetts Berlin weckte –und Evelyn Bencicova sagte sofort zu, die Kampagne für die Spielzeit 25/26 mitzugestalten. «Ich bewundere die Arbeit des Staatsballetts für seine Kunst – und dafür, dass es soziale Botschaften mitdenkt. Ich hatte schon vorher das Gefühl, dass mein Stil und die Ästhetik des Balletts sich ergänzen. Das hat sich bei diesem Projekt erneut bestätigt.»

Obwohl sie ihren erkennbaren Stil mitbringt, entwickelte sich ihre künstlerische Vision für die Kampagne des Staatsballetts erst nach und nach. «Ich hatte nicht von Anfang an Bilder im Kopf. Das kam erst im Laufe der Vorbereitungen, als ich darüber nachdachte, was Ballett ist und welche Qualitäten es für die aktiv Beteiligten und für das Publikum hat. Wir wollten das Gefühl des Balletts heraufbeschwören, ohne dass es einen konkreten Bezug zum Tanz gibt. Ich habe versucht, eine visuelle Interpretation zu finden, die sowohl die kommenden Premieren als auch die zeitgenössische Ästhetik und die Werte, die mir und meinem Team wichtig sind, berücksichtigt. Wir waren uns bewusst, dass wir durch die Bilder einem breiteren Publikum etwas vermitteln können – etwas über Kreativität, Bewegung, Freiheit und auch über die Welt, in der wir leben.»

Wir wollten das Gefühl des Balletts heraufbeschwören, ohne dass es einen konkreten Bezug zum Tanz gibt. Ihr Team, das sind zahlreiche kreative Profis, die sie für das Projekt versammelte. Stylisten, Lichtdesigner, Make-up Artists, aber auch Assistent*innen und natürlich das Team des Staatsballetts. «All diese Einflüsse sind in die endgültigen Bilder eingeflossen. Das Endergebnis ist immer größer als die Idee.» Das Styling, die Kostüme und das Bühnenbild waren bei diesem Projekt noch wichtiger als sonst, denn in der Probebühne der Deutschen Oper Berlin gab es keine durch den Raum vorgegebene Situation, vielmehr mussten die Atmosphäre und alle erzählerischen Mittel erdacht, eingebracht oder von Grund auf neu geschaffen werden. Dabei war es ein großes Glück, mit dem Kostüm- und Requisitenarchiv des Staatsballetts arbeiten zu können, das sich als schier unerschöpfliche Inspirationsquelle erwies. Hier fand Evelyn mit ihrem Team unzählige Accessoires für die Ausstattung, die in ihre akribisch ausgearbeiteten Moodboards und Skizzen einflossen. «Für mich sind Requisiten und Kleidungsstücke Träger von Bedeutung. Im Gegensatz zu Film oder Bühne, die mehr erzählerische Mittel bieten, sind sie in einem unbewegten, zweidimensionalen Bild die wichtigsten Mittel, um die Geschichte zu erzählen. In diesen Fotografien sind

sie Symbole für Ideen und Gefühle, die wir bei den Betrachtenden hervorrufen wollen.»

Für das Shooting werden in der Probebühne zwei Bühnenbilder errichtet, eines mit weißem und eines mit schwarzem Hintergrund, beide mit einer präzise eingerichteten Ausleuchtung. Möbel und Deko-Elemente, Teppiche und Stoffe, viele Stangen mit Kostümteilen und Körbe voller Ketten, Strumpfbänder, Masken und kuriosen Requisiten aus allen Ecken der Oper stehen an den Seiten der Probebühne und im angrenzenden Ballettstudio bereit.

Vor allem die 12 Ensemblemitglieder des Staatsballetts müssen am Tag des Shootings viel Geduld für die Vorbereitung mitbringen. Stundenlang werden Haare geglättet und in Form gebracht, Augenbrauen gefärbt, Make-Up aufgetragen, Hosen, Strümpfe, Mieder angepasst. Das eigentliche Shooting der insgesamt 10 Bilder geht vergleichsweise schnell über die Bühne. Evelyn Bencicova weiß, was sie will, und die Tänzer*innen liefern.

Die eigentliche Bedeutung liegt in den subtilen Gesten oder kleinen Details verborgen.

«Die Erfahrung, mit Tänzer*innen des Staatsballetts zu arbeiten, war unglaublich. Sie können komplexe Gefühle mit ihren Körpern und Bewegungen ausdrücken, und das war beim Erstellen dieser Bilder sehr hilfreich. Es ist für meine Arbeit wichtig, dass die fotografierte Person den Charakter, den wir darstellen wollen, fühlen und verkörpern kann. Ich glaube, dass eine großartige Bühnenarbeit nur dann entstehen kann, wenn dieser gemeinsame Fluss für alle Beteiligten gegeben ist.»

In Evelyn Bencicovas Werk zieht zunächst das Visuelle die Aufmerksamkeit auf sich, doch die eigentliche Bedeutung liegt in den subtilen Gesten oder kleinen Details verborgen. Alle ihre Arbeiten, seien es Fotografien, Videos oder virtuelle Erfahrungen, funktionieren in dieser inszenierten Art und Weise, die, wie sie selbst meint, dem Ballett in mancher Hinsicht ähnlich ist. Die Zusammenarbeit mit dem Staatsballett sei zwar weniger narrativ als andere Projekte, die um spezifischere Themen und Geschichten kreisen. «Doch es gibt Mikrogeschichten, die durch die Bilder erzählt werden: über Verbindung, Wiedergeburt, Wachstum durch Übung, Inspirationsquellen, Zusammenarbeit und Co-Abhängigkeit, über das Dazwischen-Sein, das Hinterlassen von Spuren, den Sprung ins Ungewisse. Und über die Welt der unendlichen Reichtümer des Geistes und der Seele, die Kunst und Kreativität jedem bieten, der offen ist, ihr zu begegnen.»

Interview und Text: Maren

Der Kurs «(K)nie zu spät» beweist, dass Bühnen und Tanzkurse nicht

14 Tänzer*innen zwischen 58 und 88 Jahren erarbeiteten im ersten Kurs ihre eigene Choreographie, Foto: TiK!

Der Tanz ist eine der wenigen Kunstformen, die scheinbar einer Altersgrenze unterliegen. Jung und schön sind die meisten Tänzer*innen und auch das Bild der klassischen Ballerina, das viele im Kopf haben, stellt eher keine grauhaarige Tänzerin dar. Doch dieses Denken wird zunehmend aufgebrochen, etwa durch Tanzkompanien mit älteren professionellen Tänzer*innen. Sie zeigen, dass Alter kein Handicap, sondern ein Gewinn sein kann. Und auch im nicht-professionellen Bereich gibt es immer mehr Ballett- und Tanzkurse für ältere Semester.

Diesem Thema nahm sich auch Tanz ist KLASSE!, das Education Programm des Staatsballetts Berlin, an und startete in der Spielzeit 24/25 erstmalig einen wöchentlich stattfindenden Kurs für die Altersgruppe ab 60 Jahren. Angeboten wurde eine Reihe von achtwöchigen Kursen, jeweils mit dem Fokus auf einer aktuellen Produktion. Tanzpädagogin Kathlyn Pope hegte schon länger die Idee zu einem solchen Kurs und übernahm die Leitung. Besonders am Herzen lagen ihr dabei der soziale Aspekt und die Lust an der Bewegung, also die Möglichkeit für die Teilnehmer*innen, neue Freundschaften zu knüpfen und ihre Freude am Tanz zu teilen.

Im ersten Kurs ging es um die Produktion Bovary des Staatsballett-Intendanten und Choreographen Christian Spuck Damit die Teilnehmer*innen ihre Lebenserfahrungen einbringen konnten, lag der Fokus am Anfang auf dem inhaltlichen

Verständnis. Gemeinsam wurden die behandelten Themen durchgegangen, sodass jede*r den eigenen Blickwinkel mit den anderen teilen konnte. Die verschiedenen Varianten und Interpretationen wurden dann zu einer großen Idee verbunden, die am Ende in eine Choreographie umgewandelt wurde. Kursleiterin Kathlyn Pope hatte sich den Schwerpunkt «Liebe» ausgesucht, das Thema, das für sie im Mittelpunkt des Romans Madame Bovary (1856) von Gustave Flaubert steht. Für die Teilnehmer*innen war Liebe direkt mit Tanz verbunden. «Tanzen ist ein Moment des Loslassens, ein Ort, an dem ich in jeder Bewegung meine Liebe zum Ballett spüren kann, […] selbst wenn es in den Gelenken mal knirscht», so eine Teilnehmende. Der Ablauf der Tanzstunden folgte einer festen Struktur: es begann mit einer Erwärmung, um den Körper auf die folgenden Übungen vorzubereiten. Bereits hier war zu erkennen, dass alle ihr eigenes Tempo hatten und den Übungen in ihrem eigenen Rhythmus folgten, worauf Kathlyn Pope behutsam einging. Nach der Erwärmung ging es für die Kursteilnehmer*innen an die Stange. Es wurden Schrittfolgen eingeübt, allein, als Paar oder auch in der Gruppe, die im Verlauf des Kurses zu einer vollständigen Choreographie heranwuchsen. Alle hatten die Chance, sich in ihrem eigenen Tempo zu bewegen, während sie die Schritte einübten. Die Stunde wurde stets von Musik begleitet, die für eine ruhige und gelassene Stimmung im Raum sorgte und die Gesichter erhellte. Auch die

Nutzung von Videosequenzen aus der jeweiligen Produktion war Bestandteil des Kurses. Im vorgegebenen Takt tanzten die Erwachsenen durch den Raum und behielten dennoch ihren eigenen Rhythmus im Auge. Das Fazit der Teilnehmenden fällt durchweg positiv aus: «Wir haben die Scheu verloren und sind zusammengewachsen.» Und auch die Möglichkeit einer Aufführung spornt an: «Das Ziel einer Vorstellung auf der Bühne war eine Herausforderung, die uns gefallen hat.» Andere fiebern bereits auf die kommenden Kurse hin und können es kaum erwarten, weiter zu tanzen. Denn das Angebot wird in der kommenden Spielzeit natürlich fortgeführt und sogar erweitert. Dann werden einige Teilnehmer*innen die Gelegenheit erhalten, im Rahmen der Vorstellung Tanz ist KLASSE! On Stage einen eigenen Auftritt auf der Bühne der Deutschen Oper zu erleben. Kathlyn Pope hofft, in diesem Alter auch noch so beweglich zu sein und ist dankbar, so viele verschiedene und tolle Persönlichkeiten kennengelernt zu haben. Es zeigt sich mal wieder: Es ist (K)nie zu spät, etwas Neues auszuprobieren.

Text: Carolin Gothe

Impressum

Herausgeber

Staatsballett Berlin – Stiftung Oper in Berlin

Intendant

Christian Spuck

Geschäftsführerin

Jenny Mahr

Konzept

Eps51 und Staatsballett Berlin, Dramaturgie und Marketing

Redaktion/Lektorat

Maren Dey, Corinna Erlebach, Annegret Gertz, Carolin Gothe, Michael Hoh, Irmtraud Ilmer, Antonia Kling, Henriette Köpke, Leonora Mense, Katja Wiegand

Gestaltung

Eps51

Druck

Sportflieger Berlin

Fotos Cover Evelyn Bencicova, Admill Kuyler

Die Zeitung des Staatsballetts Berlin erscheint zweimal pro Spielzeit.

Bestellung und Anregungen bitte an marketing@staatsballett-berlin.de

Das Staatsballett Berlin dankt seinen Platin und Gold Partnerinnen sowie den Freunden und Förderern des Staatsballett Berlin e.V.:

Fr 7. 19:30 Wunderkammer KOB E3

So 9. 18:00 Wunderkammer KOB D3

Fr 14. 19:30 Wunderkammer KOB E3

Preisgruppen

Staatsoper Unter den Linden (SOB)

Chicxulub oder Der Floh des Teufels PREMIERE DOB Tischlerei 20/10€

21 15:00 Gods and Dogs

B1

21. 19:00 Gods and Dogs SOB B1

23. 11:00 Chicxulub oder Der Floh des Teufels DOB Tischlerei 20/10€ Mi 24. 19:30 Gods and Dogs SOB B1 Do 25. 11:00 Chicxulub oder Der Floh des Teufels DOB Tischlerei 20/10€

Fr 26. 19:30 Gods and Dogs SOB C1 So 28. 11:00 Workshop TanzTanz DOB 28 € Mo 29. 11:00 Chicxulub oder Der Floh des Teufels DOB Tischlerei 20/10€

Di 30. 19:30

11. 9:30 Familienworkshop Chicxulub DOB 5€ 11:00 Chicxulub oder Der Floh des Teufels Familienvorstellung DOB Tischlerei 20/10€ 13:30 Familienworkshop Chicxulub DOB 5 € 15:00 Chicxulub oder Der Floh des Teufels Familienvorstellung DOB Tischlerei 20/10€

17:00 Familiennacht DOB 3€

So 12. 15:00 Minus 16 DOB B2 19:00 Minus 16 DOB B2

Di 14. 11:00 Chicxulub oder Der Floh des Teufels DOB Tischlerei 20/10€

Mi 15. 19:30 Gods and Dogs SOB B1

Sa 18. 19:30 Minus 16 DOB C2

So 19. 11:00 Premierengespräch zu Wunderkammer KOB Foyer

Mi 22. 10:00 Fortbildungsworkshop für Erzieher*innen DOB 100€

28.-31. 9:45 Ferienkurs Ich tanz‘ nach meiner Pfeife DOB 40€

Fr 31 19:30 Wunderkammer PREMIERE KOB E3

So 16. 18:00 Wunderkammer KOB D3

Mi 19. 19:00 Forum DOB 5€

Fr 21. 19:30 Minus 16 DOB C2

Sa 22. 19:30 Minus 16 DOB C2

Fr 28. 19:30 Minus 16 DOB C2

So 30. 13:00 DiY-Workshop Wunderkammer KOB 5€

15:00 Wunderkammer Familienvorstellung KOB D3 19:00 Wunderkammer KOB D3

Fr 5. 19:30 Schwanensee Wiederaufnahme SOB E1

Di 9. 19:30 Schwanensee SOB D1

Fr 12. 19:30 Schwanensee SOB E1

Di 16. 19:30 Minus 16 DOB B2

Fr 19. 19:30 Schwanensee SOB E1

Di 23. 19:30 Schwanensee SOB D1

Do 25. 16:00 Schwanensee SOB F1

Fr 26. 18:00 Minus 16 DOB D2

So 28. 18:00 Schwanensee SOB D1

So 11. 11:00 Workshop TanzTanz DOB 28€

Di 13. 19:30 Minus 16 DOB B2

Do 15 19:00 Forum DOB 5€

Fr 16. 19:30 Minus 16 DOB C2

Do 22. 19:30 Winterreise Wiederaufnahme SOB C1

Sa 24. 19:30 Minus 16 DOB C2

Mo 26. 19:30 Minus 16 DOB B2

Do 29. 19:30 Winterreise SOB C1

Sa 31. 19:30 Winterreise SOB D1

SBB = Staatsballett Berlin = Veranstaltungen des Education Programms Tanz ist KLASSE!

Weitere Informationen und Tickets unter staatsballett-berlin.de

Kartenservice

Tickets erhalten Sie außerdem an den Theaterkassen der Staatsoper Unter den Linden, der Deutschen Oper Berlin und der Komischen Oper Berlin sowohl im Vorverkauf als auch jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn an der Abendkasse.