7 minute read

XI.- El rescate del milenario arte alfarero diaguita por don Walter Rivera y su esposa

Capilla de Nuestra Señora del Carmen de Serón, construida en 1897 frente a la hacienda del sector.

Los primeros agricultores y pastores que habitaron la zona del Río Hurtado, según diversos estudios, fue la cultura El Molle, pobladores del desierto semiárido que conocían la agricultura, el pastoreo y fueron los primeros ceramistas del Norte Chico, confeccionando piezas que imitaban formas de animales y de calabazas, y también pipas con las que fumaban vegetales alucinógenos y adornos labiales llamados tembetá.

Advertisement

La cultura de El Molle sería reemplazada por la cultura Las Ánimas, que apareció en esta zona alrededor del año 700 D. C. Estos indígenas cultivaban el maíz, tenían rebaños de llamas, adornaban sus cuerpos con decoraciones metálicas y con prendas hechas de lana de llamas y celebraban particulares rituales funerarios, enterrando a sus muertos con auquénidos sacrificados.

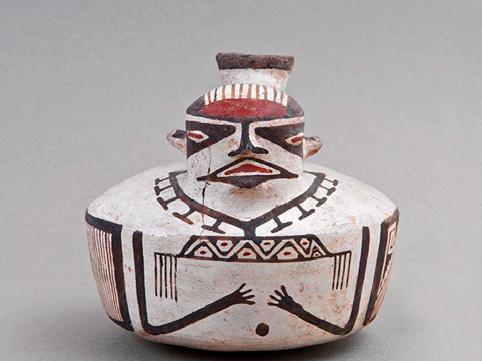

Pieza de cerámica de la cultura diaguita, hecha de caolí o arcilla blanca (Foto: Museo del Limarí).

De la cultura El Molle se derivaría la cultura del pueblo diaguita, sociedad agromarítima que vivía en los valles e interfluvios del Norte Chico en pequeñas aldeas formadas por chozas sencillas hechas de barro, madera y pajas. En Río Hurtado, los diaguitas se asentaron en varias zonas del valle, como el estero El Molle, El Bolsico, Potrero La Cancha y Las Rosas, y algunos sectores de El Chañar.

Los diaguitas hablaban el ‘kakan’ y en los cursos medios de los valles, mediante un sistema de riego por canales, cultivaban productos agrícolas como el maíz, quínoa, poroto y zapallo. También mantenían rebaños, recolectaban frutos y explotaban los recursos marinos, interactuando con las poblaciones pescadoras locales que explotaron el litoral desde tiempos arcaicos.

Los diaguitas también hilaban el suave pelo de las llamas y con esa lana confeccionaban sus vestimentas. Y, tal como sus antecesores de la cultura de El Molle, eran hábiles metalurgistas, puesto que con aros, placas y brazaletes adornaban sus cuerpos. Sin embargo, lo más destacado de su cultura, y que todavía la hace reconocida a nivel mundial, es su maravillosa elaboración de cerámicas, considerada por los expertos como un verdadero tesoro artístico.

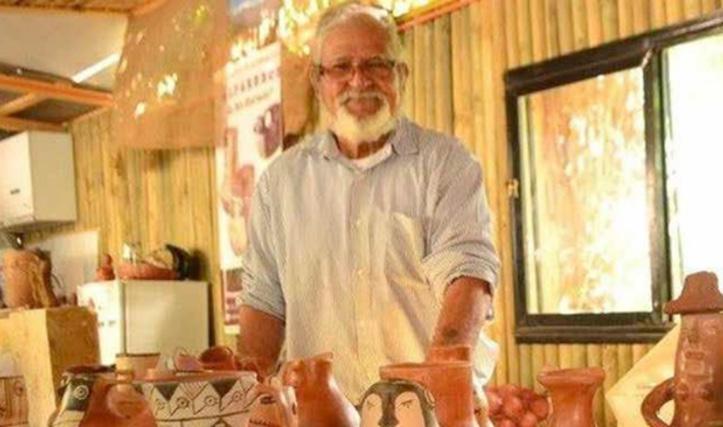

Uno de los actuales habitantes de la comuna de Río Hurtado que se ha preocupado de mantener vivo el arte cerámico diaguita es don Walter Guido Rivera Millas, un veterano artesano alfarero que en la localidad de Tabaqueros tiene su taller y sala de venta, llamada “Don Walter Artesanía Diaguita”, donde ofrece al público sorprendentes réplicas del arte alfarero de esta conocida cultura precolombina, que por su perfección y delicadeza parecen sacadas de un sitio arqueológico.

Don Walter Rivera, quien además integra la cooperativa Intinewén, que agrupa a microempresarios y empresarios indígenas de la región de Coquimbo, recuerda que “hace 15 años atrás participé en un taller de 360 horas, donde éramos 15 participantes -14 mujeres y el que habla- y se nos enseñó a trabajar en greda con la herramienta llamada torno. En el año 2012 se formó la agrupación Los Alfareros de Río Hurtado, compuesta por 15 personas provenientes de varios puntos de la comuna, que a través de recursos provenientes del Fosis con la intervención de la Municipalidad postularon a varios proyectos para la construcción e

Don Walter Rivera, alfarero de la localidad de Tabaqueros, en Río Hurtado, que se ha preocupado de rescatar la técnica del milenario arte de la cerámica diaguita (Foto: INDAP).

implementación del actual taller donde elaboran sus trabajos, además de participar en varias capacitaciones de perfeccionamiento”.

El alfarero agrega que “la cuestión es que tiempo más tarde, viendo un programa televisivo, no sé si era Chile Conectado o Recorriendo Chile, apareció una señora que trabajaba con greda, usando el moldeado manual de la greda y utilizando la técnica del lulo. Yo comencé a hacerlo igual e hice así mi primer jarro de arcilla”.

Don Walter añade que “la cuestión es que después fui a un museo en Andacollo y un conocido me dijo ‘oye, adentro tienen un jarro diaguita exactamente igual al

que tú hiciste’. Y tenía razón. Ese jarro, que yo no había visto nunca hasta entonces, era idéntico al que yo había hecho. Y así me puse a pensar ‘¿Por qué me están saliendo estas cosas innatas, con un conocimiento inexplicable, si yo nunca antes he trabajado en barro?’ Entonces me acordé que mi padre en Antofagasta también era artesano alfarero; hacía unas jardineras bolivianas, a las cuales les ponía rostro con los pómulos sobresalientes, tal cual es la gente del altiplano. Después hablando con un medio hermano que tengo en Antofagasta acerca del talento de nuestra familia para hacer estas artesanías, me dijo ‘oye, pero si nosotros somos medio diaguitas: el apellido de nuestra abuela era Campillay, y los Campillay son diaguitas’. Y tenía razón. Todos los apellidos terminados en ‘ay’ son de descendencia diaguita. Los Campillay, los Alballay, los Huaquillay, los Sulantay, que no eran apellidos sanguíneos propios de las personas, sino que originalmente identificaban a ciertos sectores geográficos donde vivían personas descendientes de la etnia indígena diaguita. Así que ahí comprendí que, si bien yo tengo ascendencia directa española, yo llevo este arte en la sangre porque también tengo antepasados diaguitas”.

Don Walter Rivera agrega que “después se empezaron a hacer otros cursos y talleres relacionados con el trabajo de perfeccionamiento de piezas de greda y el trabajo en vaciado. Yo comencé a rescatar la cultura diaguita con mi señora, Luz María Silva Gallegos, que es mi brazo derecho y hoy tiene 66 años; ella me ayuda mucho en la terminación de las piezas y ambos trabajamos apoyándonos mucho en libros de antropólogos que tratan sobre la cultura diaguita”.

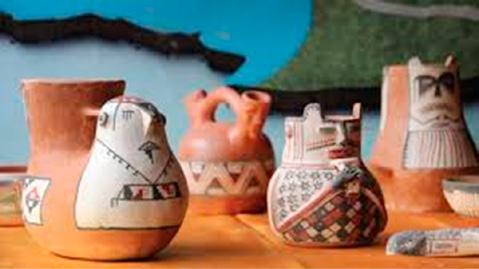

Este matrimonio comenzaría a perfeccionar su arte de cerámica con la tutoría de la restauradora Mónica Gómez y con el estudio del libro “Arte y Cultura Diaguita chilena”, publicado por la arqueóloga Mónica González. “Con mi mujer hacíamos unas 14 grecas al día, que son las pinturas o dibujos que tiene cada pieza de arte diaguita, pero después de leer ese libro nos encontramos con que existían cuatrocientas grecas y quedamos maravillados. También tuvimos mucha ayuda del Museo del Limarí, que nos dio acceso para copiar las piezas originales. Las piezas que tenemos hoy en mi tienda en este momento son réplicas de las que se han encontrado

Luz María Silva, esposa de don Walter Rivera, pintando una de las piezas de cerámica que venden en su tienda de la localidad de Tabaqueros (Foto: diarioeldía.cl).

en el estadio regional Diaguitas de Ovalle. Hay piezas que tienen mucha historia, como por ejemplo El Chamán, un jarrón de arcilla blanca de una figura humana de unos 18 centímetros de alto que sostiene una flauta entre sus labios”.

El artesano, quien confiesa en tono de broma que es padre de 12 hijos porque “los diaguitas eran muy mujeriegos y les gustaba tener varias esposas”, detalla que “nuestras réplicas son de piezas de cerámica diaguita que se han encontrado en lugares como Ovalle y El Olivar de La Serena. Estas piezas tienen el valor de enseñarnos de que ya antes que llegaran los españoles había una rica cultura en nuestro país. Las piezas utilitarias tenían diseños y decoraciones sencillas. En cambio, las piezas funerarias eran decoradas con mayor pulcritud, ornamentación y figuras geométricas pintadas con engobes, pasta que en algunos casos podía ser de un color distinto a la pieza, en función de los óxidos metálicos contenidos en él”.

Algunas de las piezas de inspiración diaguita elaboradas por don Walter Rivera y su esposa Luz Silva (Foto: INDAP).

La cerámica diaguita, tal como explica don Walter, era decorada con pintura negra, roja y blanca y diseños geométricos, pero siguiendo patrones de simetría mucho más complejos que la cultura de Las Ánimas. Los diaguitas también introdujeron nuevas formas, asimétricas, como el jarro pato. La calidad y cantidad de estos objetos sugiere que contaron con especialistas, así como la manufactura de artefactos (pinzas) y adornos (aros) en metal fundido requerían de un conocimiento acabado de tecnologías metalúrgicas.

Don Walter Rivera concluye contando que “las cerámicas diaguitas se fabricaron para satisfacer prácticas como la cocción de alimentos, almacenamiento de agua, comida y también para rendir culto a los dioses y a los difuntos. Entre las piezas que tenemos acá, además de El Chamán, tenemos un aríbalo, que es una especie de recipiente donde se almacenaban alimento y agua, y cuya base terminaba en punta porque se enterraba en la arena. También tenemos el famoso jarro pato, que es de color blanco porque está hecha de caolí o arcilla blanca, que es la arcilla más pura que existe, y que resiste altísimas temperaturas de 1400 grados de calor, mientras que la arcilla convencional resiste 900 grados de calor. También tenemos cuencos que estaban pintados con figuras geométricas y colores blancos y que tenían una connotación muy especial porque eran ceremoniales, para el uso de un jefe o una visita ilustre. Nosotros para pintar los colores de las piezas usamos pigmentos