HEIMAT FÜR RADIKALE NEUDENKER:INNEN

WIR FREUEN UNS AUF DIE ZUKUNFT –UND WOLLEN SIE MITGESTALTEN.

UNSER ZIEL IST ES, VON DEUTSCHLAND AUS NEUE SPRUNGINNOVATIONEN ZU SCHAFFEN:

PRODUKTE, SYSTEME ODER DIENSTLEISTUNGEN,

PRINZIPIEN

INNOVATIONEN ENTSTEHEN DURCH LEIDENSCHAFT

Wir tun, was wir tun, weil wir es lieben. Innovator:innen, die ebenso denken, wollen wir bei ihrer Arbeit, bei ihrem Vorankommen unterstützen. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass wir nicht auf Kontrolle, sondern auf gemeinsame Ziele und Werte setzen.

ZUKUNFT KANN MAN GESTALTEN

Chancen sehen und nutzen, Visionen entwickeln und umsetzen. Wir haben große Lust darauf, die Dinge anzupacken und etwas zu tun. Zukunft ist, was wir daraus machen.

FORTSCHRITT BRAUCHT UNTERNEHMERISCHES DENKEN UND HANDELN

Wir wollen Ideen in Produkte und Dienstleistungen transferieren, die einen langfristigen Nutzen für Deutschland und Europa bringen. Deshalb denken und handeln wir immer unternehmerisch – mit der Agilität eines Start-ups.

MENSCH UND GEMEINWOHL STEHEN IM MITTELPUNKT

Wir glauben an humanistische Werte, an Freiheit, Selbstbestimmung und Demokratie. Wir unterstützen ausschließlich zivile und keine militärischen Projekte. Das Gemeinwohl und Gesellschaftsthemen stehen im Vordergrund unserer Arbeit.

SCHEITERN GEHÖRT DAZU

Neugierde ist unser Antrieb. Wir brennen für die Lösung der großen Probleme und gehen dafür bewusst Risiken ein. Niemand will scheitern, aber wir haben keine Angst davor.

SPRUNGINNOVATIONEN BRAUCHEN STARKE NETZWERKE

Wir arbeiten über ganz Deutschland verteilt – und darüber hinaus. Wir glauben an starke Netzwerke – mit gemeinsamen Zielen.

ERFOLG BRAUCHT PERSÖNLICHKEIT UND TEAMARBEIT

Wir schaffen eine Umgebung, in der sich Persönlichkeiten entfalten, auf ihre Stärken konzentrieren und mit anderen Innovator:innen kooperieren können.

ESSAY

THOMAS RAMGE UND RAFAEL LAGUNA DE LA VERA DER GROSSE SPRUNG

» Innovare « heißt » erneuern «. Es heißt nicht » ein bisschen besser machen «.

Eine Sprunginnovation verändert unser Leben grundlegend zum Besseren und macht es nicht nur ein wenig bequemer. Sprunginnovator:innen finden mit den Mitteln von Wissenschaft und Technik eine neue Lösung für ein relevantes Problem. Eine Sprunginnovation zerstört oft alte Märkte und schafft neue. Sie wirkt wirtschaftlich disruptiv und gefährdet jene, die in Pfadabhängigkeiten nur schrittweise innovieren, also erfolgreiche Technologien in kleinen Schritten verbessern. Manchmal durchlaufen Sprunginnovationen schmutzige Phasen, bevor sie viel nutzen und nicht mehr schaden. Gelingt ein großer wissenschaftlicher und technischer Sprung, zeigt er sich in Bildern und Statistiken, in Sprache und Kunst. Die Welt sieht nach ihm anders aus, und wir nehmen sie anders wahr. Manchmal haben Sprunginnovationen sogar die Kraft, politische Systeme zu Fall zu bringen und neue zu erschaffen. Sprunginnovationen sind oft Grundlage sozialer Innovationen.

Die erste Kulturpflanze war eine Sprunginnovation, das Einkorn vor rund 10.000 Jahren. Die Erfindung des Segelboots vor 6.000 Jahren hat die Welt verändert, wie später der Nagel, der Zement und das Papier. Der Buchdruck und optische Linsen waren Sprunginnovationen und natürlich Dampfmaschine, elektrischer Strom, Fotoapparat und Flugzeug. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert gab es viele Innovationssprünge aus Deutschland, die unser Leben bis heute stark prägen: Röntgenapparat, Automobil, Kunstdünger, Aspirin. Doppelte Buchführung, industrielle Stahlproduktion und das Fließband sprunginnovierten weltweit die Wertschöpfung. War Penicillin die größte Sprunginnovation der Medizingeschichte? Oder das Wasserklosett? Oder doch die Antibabypille? Die Digitalcomputer der 1940er Jahre lösten die digitale Revolution und eine Reihe von Sprunginnovationen aus, darunter den Mikrochip, den PC und natürlich das Internet, das unser Leben in den letzten drei Jahrzehnten so stark verändert hat wie keine andere neue Technologie.

Mit dem ersten Internet-Smartphone, 2007 von Steve Jobs in die Welt gebracht, tragen wir eine Sprunginnovation in der Tasche und können die Finger nicht mehr von ihr lassen. Die Sprunginnovation der mRNA-Impfstoffe hilft uns, mit Wissenschaft und Technik aus Mainz und Tübingen die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, die Corona-Pandemie, zu bewältigen und uns gegen neue Epi- oder Pandemien zu wappnen. Was kommt als Nächstes? Niemand kann es sicher wissen, denn die Unberechenbarkeit liegt im Wesen der Sprunginnovation. Wohl aber kann man ihr auf die Sprünge helfen. Die Bundesagentur für Sprunginnovationen sucht zum Beispiel seit Sommer 2021 in einem offenen Ideenwettbewerb nach einer radikal besseren Lösung, mit der Pharmakolog:innen künftig sehr viel schneller Medikamente gegen Viren entwickeln können. Wissenschaft und Technik sind bei der antiviralen Wirkstoffentwicklung erstaunlich erfolglos. Trotz steigender Gefahr werden beschämend wenige neue Wirkstoffe zugelassen. Hier braucht es endlich einen großen Sprung mit einem Medikament mit Breitbandwirkung ähnlich wie bei Antibiotika – nur eben nicht gegen bakterielle Krankheitserreger, sondern gegen Viren.

Wir bei der SPRIND sind Technikoptimist:innen. Wir sind davon überzeugt, dass Wissenschaft und Technik in den kommenden Jahrzehnten viele Antworten auf die großen Herausforderungen unserer Zeit finden werden. Sie werden uns grüne Energie aus Wind und Sonne, Wasserkraft und Kernfusion im Überfluss bringen. Diese könnte so günstig sein, dass es sich kaum noch lohnt, sie abzurechnen. Durch CO2-freie Energie für weniger als zwei Cent pro Kilowattstunde lassen sich Armut und Hunger weltweit radikal senken. Mit ihr können wir der Atmosphäre in großen Mengen Kohlendioxid entziehen und den Klimawandel aufhalten. Die Welt wird so deutlich friedlicher werden. Weniger Menschen müssen dann aus ihrer Heimat fliehen.

Forschende der Biomedizin verstehen mittlerweile den Bauplan des Lebens immer besser. Mithilfe von Gentechnologie und Gesundheitsdatenrevolution stehen wir an der wissenschaftlichen Schwelle, die großen Krankheiten kleinzukriegen: Krebs und Demenz, Herz-KreislaufErkrankungen und Autoimmunkrankheiten, psychische Erkrankungen und Lähmungen, Blindheit und schwere Hörschäden. Wir hoffen, dass es gelingt, den Alterungsprozess der Zellen deutlich zu verlangsamen, sodass wir gesünder älter werden können. Und vielleicht sogar Zeit mit unseren Ururenkeln verbringen.

» WIR

Durch Wissenschaft und Technik werden wir Biodiversität erhalten und den Tierschutz stärken. Denn ultraintensive Landwirtschaft, gerne vertikal und mit resistenten Züchtungen, kann den Flächenverbrauch für die Nahrungsmittelproduktion reduzieren. Fleisch kommt hoffentlich alsbald nicht mehr aus dem Mastbetrieb, sondern naturidentisch aus einer riesigen Petrischale. Wir werden elektrisch fliegen, in autonomen Drohnen, die keine Straßen brauchen. Für die Langstrecke gibt es CO2-neutrale Kraftstoffe, und vielleicht nehmen wir beim Flug nach Australien bald eine (zeitliche) Abkürzung durchs All. Digital sprunginnovierte Bildung wird so viel Spaß machen wie ein gutes Computerspiel, mit Robolehrern und menschlichen Pädagogen, die Peer Learning im Kleinen unterrichten. Vielleicht macht diese Art Bildung dann sogar ein wenig süchtig.

Wir wagen die Prognose: In zehn Jahren werden wir alle KI-Assistenten benutzen, die uns bei unseren Entscheidungen unterstützen und dabei unsere Interessen vertreten, und nicht jene von Amazon, Google oder Apple. Wir werden in den kommenden 20 Jahren ein System entwickeln, um große Asteroiden umzulenken, die auf die Erde zusteuern. Und obwohl nicht alle von uns bereit wären mitzufliegen: Wir hoffen, dass wir bis 2050 eine dauerhafte Kolonie auf dem Mars gründen. Warum? Weil das uns Menschen helfen wird, unseren alten Pioniergeist neu zu entdecken und wieder den Mut zu entwickeln, wirklich große Sprünge zu wagen. Dieser Entdeckergeist ist so dringend nötig wie zu Zeiten von Christoph Kolumbus und Marco Polo.

MÜSSEN UNS ZUNÄCHST VON EINEM GEGENWARTSMYTHOS

VERABSCHIEDEN: WIR LEBEN IN WENIGER INNOVATIVEN ZEITEN, ALS WIR ZUMEIST GLAUBEN. «

Neue Technologie muss die Fehler der alten Technologie wieder ausbügeln. Nur durch Innovationssprünge werden wir wirtschaftlich und ökologisch aus Pfadabhängigkeiten wieder herausfinden, in die wir uns seit der Industrialisierung begeben haben und in denen wir festzuhängen scheinen wie die Nadel eines Plattenspielers in der Rille einer Schallplatte mit tiefem Kratzer. Für Deutschland, das Land des Automobils und der Spaltmaße, gilt dies in ganz besonderem Maße. Global gesehen kann uns nur radikal bessere Technologie helfen, die wachsende Weltbevölkerung ressourcenschonend zu versorgen, den Weltfrieden zu wahren und weitere regionale Kriege zu vermeiden. Dazu müssen wir uns jedoch zunächst von einem Gegenwartsmythos verabschieden: Wir leben in weniger innovativen Zeiten, als wir zumeist glauben.

In den letzten 15 Jahren kam der Fortschritt allenfalls in Trippelschritten voran. Die angeblich so disruptiven Plattformen aus dem Silicon Valley lösen Probleme, die wir eigentlich nie hatten. Auch vor Amazon konnten wir schon ganz gut einkaufen, vor Airbnb in Urlaub fahren und vor Uber ein Taxi telefonisch bestellen. Ja, auch wir bei der SPRIND hängen ständig auf Twitter rum und wollen die Bequemlichkeit einiger digitaler Dienste nicht mehr missen. Und ja, ein selbstfahrendes Auto wäre schon eine feine Sache. Aber selbst dieser Innovationssprung erschiene uns deutlich kleiner als jener bei der Erfindung des Fahrrads. Das Fahrrad machte das Reisen nicht bequemer, es vervielfachte den Bewegungsradius eines großen Teils der Bevölkerung. Es war eine Ermächtigungsinnovation. Das selbstfahrende Auto macht uns zu Beifahrern. Was wir zurzeit allenthalben sehen, ist die Simulation von Innovation. Innovationstheater. Rasenden Technologiestillstand.

Vielleicht brauchen wir keine weiteren Apps, Gadgets, Plattformen und digitalen Geschäftsmodelle, die unser Leben angeblich einfacher machen, aber uns de facto infantilisieren und überwachen. Wir brauchen also genau nicht jene Art von Scheininnovation, für die weltweit nahezu unbegrenzt Risikokapital zur Verfügung steht. Wir brauchen sprunghafte Innovationen, die das Leben einer größtmöglichen Anzahl von Menschen in größtmöglichem Umfang besser machen. Sinnvollen und sinnstiftenden Nutzen finden wir, wenn wir den Fokus bei der Suche nach neuen Anwendungen auf menschliche Bedürfnisse richten, von basalen Lebensgrundlagen bis zur Möglichkeit zu individueller Selbstverwirklichung, basierend auf der Ethik des britischen Philosophen und Sozialreformers Jeremy Bentham: auf die Maximierung des Glücks und Minimierung des Unglücks.

Doch wer bringt eigentlich Technologie in die Welt, die das Glück möglichst vieler Menschen maximiert und nicht den Gewinn weniger BigTech-Unternehmen? In der SPRIND-Sprache heißt die Antwort HiPos –High Potentials. Diese Sprunginnovatorinnen und -innovatoren sind Nerds mit einer Mission. Sie haben ein für andere schwer nachvollziehbares Interesse an einem Spezialgebiet, gerne an der Grenze zu manischer Besessenheit. HiPos sind ungewöhnlich resilient gegen Rückschläge. Und sie haben den tief verankerten Wunsch, mit ihrem Wirken auch Wirkung zu erzielen. Ihre Begeisterung steckt an. HiPos reißen ihre Teams mit. Bei der SPRIND haben wir das große Glück, schon eine Reihe davon kennengelernt zu haben – und Projekte zu starten.

Wie kann der Staat zugunsten der Sprunginnovation sinnvoll unternehmerisch tätig werden? Die USA und China machen in zwei unterschiedlichen Modellen vor, wie ein „Entrepreneural State“ (Mariana Mazzucato) die Technologieentwicklung erfolgreich beschleunigt, Wertschöpfung im eigenen Land hält und natürlich auch geopolitische Interessen verfolgt – oft auf Kosten der technologischen Souveränität in Europa. Bei der Gründung der SPRIND haben wir uns unter anderem die US-amerikanische Innovationsagentur DARPA genau angeschaut, wie sie arbeitet und warum sie Sprunginnovationen in Serie hervorbringt, wie das Internet, GPS und Rettungsroboter. Und auch bei der mRNATechnologie hat die DARPA maßgeblich mitgemischt.

Deutschland und die Europäische Union können von Unternehmerstaaten lernen, im „Tal des Todes der Innovation“ als risikofreudige Akteure aufzutreten. Das Tal beginnt, wo die Förderung von Grundlagenforschung endet, aber die Technologie noch nicht reif für einen Markt ist. Wagniskapitalgeber sind keineswegs so wagemutig, wie der Begriff vermuten lässt. Der Staat muss hier zum einen viel stärker seine Einkaufsmacht nutzen, indem er hochinnovative Produkte bestellt, bevor sie kommerziell fertig entwickelt sind. Das müssen nicht zwingend Impfstoffe oder Quantencomputer sein. Auch günstige Wärmepumpen und Fassadenisolation, 20-GW/h-Windparks oder 100.000 Wohnungen in gutem Ökostandard für 1.500 Euro pro Quadratmeter wirken gesellschaftlich sprunginnovativ. Zweitens coinvestieren erfolgreiche Unternehmerstaaten wie die USA, Taiwan, Südkorea, Singapur und natürlich auch China massiv in Innovationen und erzielen dabei, volkswirtschaftlich gerechnet, einen sehr guten Schnitt. Staat und Gesellschaft haben ein anderes Rückflussmodell als Wagniskapitalfonds. Bei Letzteren zählt nur das Geld, in Gesellschaften auch bessere Gesundheit, gute Arbeit, saubere Umwelt, höhere Steuereinnahmen, erfolgreicher Strukturwandel und geopolitischer Anspruch.

Bemerkenswert dabei ist: Kapital ist nicht die knappe Ressource. Alleine das Geldvermögen der Privathaushalte in Deutschland beträgt rund 8 Billionen Euro. Die knappe Ressource ist Risikointelligenz. Wir müssen endlich verstehen: In Zeiten technologischer Paradigmenwechsel besteht das größte Risiko darin, keine Risiken einzugehen und auf die lineare Fortschreibung der Gegenwart zu setzen. Doch genau das tun wir mit unserem volkswirtschaftlichen Fimmel für „mündelsichere Anlagen“ und unserer Skepsis gegenüber Wagniskapital, besonders wenn es in der Wachstums- und Exitphase ums Klotzen geht und nicht ums Kleckern bei den Frühphasen-Investitionen von Start-ups. Umso bedenklicher ist, dass die wenigen Rosinen hochinnovativer Start-ups aus Deutschland von nichteuropäischen Investoren gepickt werden, sobald sich ihr Erfolg abzeichnet und dreistellige Millionenbeträge für den letzten Sprung zum Weltunternehmen mit Technologieführerschaft nötig sind. 5 Prozent von 8 Billionen Euro sind 400 Milliarden. Dies wäre eine sinnvolle Risikostreuung einer Gesellschaft, die technologische Zukunft mitgestalten – und an dieser mitverdienen – möchte und letztlich auch muss.

Die gute Nachricht ist: Wir haben die Forscher:innen. Wir haben die Ingenieur:innen. Wir haben das Kapital. Wir müssen die Sprunginnovierenden eigentlich nur machen lassen. Der deutsche Staat kann mit innovativer Förderpolitik dabei helfen, eine neue Kultur offener Innovation zu schaffen.

Daran glauben wir, und daran arbeiten wir.

PS: Einige werden unser Zukunftsbild als zu technikbestimmt und technikoptimistisch wahrnehmen. Einige werden diesen Optimismus gar als naiv empfinden. Das können wir nachvollziehen, zumindest teilweise. Frei nach Odo Marquard: Das Neue muss beweisen, dass es besser ist als das Alte. Nicht umgekehrt. Das stimmt. Doch das Alte und Erprobte erscheinen uns in Anbetracht von mehreren existenziellen Bedrohungen der Menschheit nicht mehr so wirklich zukunftsfähig.

PPS: Pessimismus ist Zeitverschwendung und macht schlechte Laune.

SINNVOLLEN UND SINNSTIFTENDEN NUTZEN FINDEN WIR, WENN WIR DEN FOKUS BEI DER SUCHE NACH NEUEN ANWENDUNGEN AUF MENSCHLICHE BEDÜRFNISSE RICHTEN:

AUF DIE MAXIMIERUNG DES GLÜCKS UND MINIMIERUNG DES UNGLÜCKS.

FINANZIERUNG

PROJEKT-GMBHS

NACH EINEM ERFOLGREICHEN ANALYSEUND BEGUTACHTUNGSPROZESS KÖNNEN FÜR PROJEKTE, IN DENEN WIR SPRUNGINNOVATIONSPOTENTIAL ERKENNEN, PROJEKT-TOCHTER-GESELLSCHAFTEN GEGRÜNDET UND BEDARFSGERECHT MIT AKTUELL ZWISCHEN 4 UND 15 MILLIONEN EURO PRO JAHR FINANZIERT WERDEN.

WÄHREND DES BEGUTACHTUNGSPROZESSES KÖNNEN FÜR EINE VERTIEFTE PRÜFUNG EINZELNER FRAGEN VALIDIERUNGSAUFTRÄGE VERGEBEN WERDEN.

CHALLENGES

BEI DEN SPRIND CHALLENGES ERHALTEN TEAMS MIT SPRUNGINNOVATIONSPOTENTIAL AKTUELL PRO WETTBEWERBSSTUFE ZWISCHEN 500.000 UND 3 MILLIONEN EURO. DIE FINANZIERUNG ERFOLGT ALS VORKOMMERZIELLER AUFTRAG FÜR FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSLEISTUNGEN.

WENN AUS WEGWEISENDEN IDEEN WEGWEISENDE UNTERNEHMEN WERDEN:

PROJEKTE

MICROBUBBLES

MÜSSEN MIKROFLOTATION NOCH INTELLIGENTER MACHEN. «

MAKROLÖSUNG FÜR DAS MIKROPLASTIK-PROBLEM

DER INNOVATOR: ROLAND DAMANN, ERFINDER UND WELTREISENDER IN SACHEN WASSERQUALITÄT

DIE GROSSE NEUE IDEE, DIE IHN UMTREIBT: MIKROFLOTATION DIREKT IN FLÜSSE UND MEERE BRINGEN

SPRIND UND MICROBUBBLES

DARUM ENGAGIEREN WIR UNS

Weil Mikroplastik ein ernstzunehmendes globales Problem ist – mit bisher kaum abschätzbaren negativen Auswirkungen auf unser Ökosystem. Weil wir Vorreiter sind und Lösungen entwickeln wollen, noch bevor rechtliche Bestimmungen uns dazu zwingen. Weil uns die Leidenschaft und Energie des Innovators von der ersten Sekunde an überzeugt haben.

DAS MACHEN WIR KONKRET

Aus der Idee haben wir eine GmbH gegründet. Wir liefern die Rahmenbedingungen, damit sich der Innovator und sein Team zu 100 Prozent auf die Arbeit konzentrieren können. Wir promoten das Thema auf Messen und Kongressen und unterstützen dabei, öffentlich sichtbar zu werden.

DAS IST DAS POTENTIAL , DAS WIR SEHEN

Die Entwicklung einer revolutionäre Technologie zur Wasserund Abwasserreinigung – kostengünstig, mit geringem Energiebedarf, autonom. Mit der wir einen nachhaltigen Beitrag zum Umweltschutz und zur proaktiven Verbesserung aller Gewässer leisten können. Das große Ziel: sauberes Wasser, frei von Mikroplastik und Mikroschadstoffen.

WEITERDENKEN

Die Technologie bietet weitreichendes Innovationspotential, auch außerhalb der Mikroplastikproblematik. Was ist möglich und wie helfen uns kleine Bubbles dabei, die Herausforderungen unserer Zeit zu lösen? Das wollen wir wissen.

» WIR MÜSSEN MEHR BEWUSSTSEIN SCHAFFEN –

NICHT NUR FÜR PLASTIKVERBRAUCH, SONDERN GENERELL KONSUM, UND DAZU BEITRAGEN, BEIDES ZU REDUZIEREN. «

Wenn man Roland Damann fragt, wie er zu SPRIND kam, kann er sich begeistern: „Ich habe den Podcast Start-up-DNA gehört, in dem Rafael Laguna mit Unternehmer Frank Thelen über SPRIND gesprochen hat. Ich fand das gut, neu und ziemlich inspirierend. Also habe ich mich gleich mit meinem Projekt bei SPRIND gemeldet. Irre war allerdings, dass ich schon am nächsten Tag eine Antwort erhalten habe.“

Aber fangen wir vorne an, werfen wir einen kurzen Blick auf Damanns rastloses Leben als leidenschaftlicher Ingenieur, Erfinder, Unternehmer und Weltreisender in Sachen Wasserqualität: In den 1980ern entwickelte er ein Sauerstoffeintragssystem, das die Aquakultur und Fischzucht weltweit revolutionierte. In den 1990ern avancierte er mit seiner Ingenieurfirma zum Experten für Schmutzwasserbehandlung durch Flotation, ein Verfahren, das auf den ersten Blick schon im Mittelalter bekannt war. Das Prinzip – hydrophobe Partikel lagern sich an Gasblasen an und werden von ihnen an die Oberfläche transportiert – hat sich nicht verändert und Damann hat daraus eine hochenergie-

effiziente und perfekt regelbare Mikroflotation mit über 350 Referenzen in über 50 Ländern geschaffen, die diesen Begriff mit perfektem Inhalt füllt. Für seinen unermüdlichen Einsatz, diese Mikroflotation zum Standard für Abwasserbehandlung zu machen, ist er unter anderem mit dem Innovationspreis Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet worden. Was er aber nicht als Ruhekissen, sondern als Anfeuerung und Verpflichtung begreift. Aus dem kleinen Paderborn heraus denkt Roland Damann groß: „Wir müssen Mikroflotation noch intelligenter machen.“

DIE INNOVATION: MIKROBLASEN GEGEN MIKROPLASTIK

Nüchtern betrachtet ist es so: Mikroflotationssysteme funktionieren hervorragend, aber nur, indem man sie „neben ein Gewässer stellt“. Man muss das Wasser aus Seen oder Meeren herauspumpen bzw. isolieren, um es zu reinigen. Für überschaubare Wassermengen (von Kommunen und Industrieanlagen) genial, für Großgewässer und ihre Riesenverschmutzungsprobleme leider irreal. Bis jetzt.

Die große neue Idee, die Roland

Damann umtreibt: mikroskopisch kleine Luftbläschen direkt und autonom in Regenrückhaltebecken, Seen, Flüsse und Meere zu injizieren. „Wir werden unter anderem ein kompaktes Schwimmmodul als Träger aufs Wasser setzen. In der Mitte des Rings produzieren wir bei einem minimalen Energieaufwand Mikrobläschen mit einem Durchmesser von 10 bis 50 Mikrometern, das ist etwa ein Drittel eines Haars. Sie bilden eine nebelartige Blasenwolke mit extrem hoher Dichte, zwei Millionen Blasen pro Liter, die alle ganz langsam aufsteigen, dabei auch feinste Mikroplastikpartikel wie ein Magnet anziehen, festhalten und an die Oberfläche transportieren. Dort ziehen wir alles ab – und haben dann so gut wie 100 Prozent schwebstoff- und dann auch Mikroplastik-freies Wasser. Ohne Chemie, wartungsfrei, mit extrem geringem Energieaufwand. Dabei zielen wir speziell auf feinste Verunreinigungen, wie zum Beispiel Reifenabriebe und die extremen Feinstkunststoffpartikel, im Wasser ab. Roland Damann und sein Team arbeiten derzeit intensiv an einem schwimmfähigen Prototyp, um hydraulische Studien im offenen Wasser durchzuführen.

KANN ZUM ERSTEN MAL

SPRUNGINNOVATION IN DER UMWELTTECHNOLOGIE

Er nennt das seinen Lebenstraum. Wir nennen das: eine Sprunginnovation in der Umwelttechnologie. Um dieser zum Durchbruch zu verhelfen, wurde im April 2021 mit Unterstützung der SPRIND die MicroBubbles GmbH gegründet – und seither ist viel passiert. Nicht nur soll der SchwimmringPrototyp im Herbst 2022 seinen Stapellauf erleben. Auch das Team mit einer für den Bereich Umwelttechnik geradezu sensationellen Frauenquote von 40 Prozent ist angewachsen auf elf Mitarbeiter:innen, die ihre vielfältigen Fachkenntnisse zum Beispiel aus den Bereichen Anlagenbau, Meteorologie, Ozeanografie, Maschinenbau sowie Kunststoff- und Verfahrenstechnik mit großer Leidenschaft einbringen. Dafür entstand im Inventors’ Labspace in Bad Lippspringe in der Nähe von Paderborn auch der richtige Rahmen: eine 400 Quadratmeter große Laborfläche inklusive Versuchswerkstatt. „Dort können wir nun Experimente im skalierbaren Maßstab vornehmen, kreativ sein, testen und noch besser an praktischen Umsetzungen arbeiten“, ist Damann begeistert.

Auf einer weiteren Testfläche auf dem Gelände des Stadtentwässerungsbetriebs Paderborn kann das Team seine Technik zur Elimination von Mikroplastik aus Abwasser ebenfalls ab Herbst 2022 in der Praxis unter Beweis stellen. Drei Laborund Büro-Container mit Messtechnik und eine Pilotanlage sind dann zur Untersuchung von Abwasserströmen in Betrieb. An einer zweiten Pilotanlage in Bad Lippspringe wird ab dem gleichen Zeitpunkt Oberflächenwasser untersucht.

All das betrifft noch immer den Kern der ursprünglichen Idee, doch MicroBubbles will noch viel mehr Neues wagen und künftig ein ganzes Ökosystem etablieren: „Einfach nur die Technik bereitzustellen, reicht nicht aus. Deswegen werden wir auch überhaupt erst Wege und Instrumente finden, die Mikroplastik-Hotspots zu identifizieren, um die Mikroflotation dann dort zum Einsatz zu bringen.“ Das Ökosystem zu verändern, bedeutet dabei für Damann und sein Team auch, frühestmöglich einen Wandel zu bewirken: „Wir müssen mehr Bewusstsein für Plastikverbrauch und Konsum schaffen und dazu beitragen, sie zu reduzieren.“ Eine weitere Vision ist

zudem, eine Wissensdatenbank als riesigen Datenlieferanten rund um Plastik und Mikroplastik zu entwickeln.

Nicht zuletzt haben sich Damann und seine ambitionierten Mitarbeiter:innen eine Global-Water-Strategie auf die Fahne geschrieben: „Eine halbe Milliarde Menschen hat keinen Zugang zu Trinkwasser und erhält Wasser zum Teil aus Trinkbeuteln, die immens viel Plastik, Spuren- und Mikroschadstoffe bedeuten, die in die Umwelt gelangen. 3,6 Milliarden Menschen haben überdies keinen Zugang zu sanitären Anlagen.“ Die heutige Klärtechnik ist im Wesentlichen älter als 2.000 Jahre und in vielen Teilen der Welt nicht verfügbar. „Konkret bedeutet das, wir brauchen eine neue Architektur der Wasser- und Abwassertechnologie, die auch in Ländern ohne Abwasserinfrastruktur funktioniert und dort unkompliziert eingesetzt werden kann“, schildert Roland Damann – große Ziele für kleine Bubbles.

» ICH

ETWAS MACHEN, WOVON ICH WIRKLICH ÜBERZEUGT BIN. UND BEI DEM NICHT DER WIRTSCHAFTLICHE ERFOLG DER TREIBER IST, SONDERN ALLEIN DER ERFOLG DER IDEE. «

VIAHOLO

IN WEITER FERNE GANZ NAH:

DAS HOLODECK REVOLUTIONIERT UNSERE ART ZU KOMMUNIZIEREN

DER INNOVATOR: MIRO TAPHANEL, PASSIONIERTER INGENIEUR UND PROBLEMKNACKER

SPRIND UND VIAHOLO

DARUM ENGAGIEREN WIR UNS

Weil wir mit dem Projekt Augmented Reality alltagstauglich machen. Weil der technische Ansatz bisherige Grenzen sprengt. Weil das Potential unermesslich ist.

DAS MACHEN WIR KONKRET

Aus einem Forschungsprojekt ein Unternehmen schaffen. Brillanten Innovatoren das Netzwerk und das Kapital bereitstellen, um ihre Innovation in die Anwendung zu bringen.

FREIRÄUME SCHAFFEN, ZIELSETZUNG VORGEBEN

Die Innovatoren definieren die technische Ausrichtung, die SPRIND begleitet das Projekt als enger Partner und unterstützt bei wegweisenden Entscheidungen.

DAS IST DAS POTENTIAL , DAS WIR SEHEN

Die Revolution der Online-Meetings. Augmented Reality als Zukunftsbranche. AR-Brillen als täglichen Begleiter und Plattform-Technologie.

DAS HOLODECK MACHT ALLES MÖGLICH, WAS KOMPLEXE MENSCHLICHE KOMMUNIKATION AUSZEICHNET.

Miro Taphanel wollte immer schon Ingenieur werden. Denn Ingenieure erschaffen die Produkte, mit denen wir uns umgeben. Sie knacken existenzielle Probleme. So studierte er zunächst Maschinenbau und ging dann zur Informatik über, weil ihn da die noch höhere Komplexität besonders reizte. Man kann sagen: Miro Taphanel fühlt sich ziemlich wohl in der Technologie- und Komplexitätsgesellschaft von heute. Er lebt, forscht und entwickelt nach dem Motto: „Alles, was man nicht weiß, ist interessant.“ Den privaten Taphanel gibt es auch: Er geht, falls er es zeitlich schafft, segeln – nicht gemütlich, sondern mit Regattaehrgeiz. Ansonsten lebt er mit Frau, Klein-Sohnemann und -Tochter „gut in Karlsruhe“, wie er sagt, in einem selbst gebauten Häuschen.

Von Karlsruhe aus treibt Dr.-Ing. Miro Taphanel auch seine eigene Firma Gixel voran. Zusammen mit seinen Mitgründern Felix Nienstädt und Dr.-Ing. Ding Luo ist er gerade dabei, ein massives Problem zu lösen: die Remote-Kommunikation der Zukunft. Felix Nienstädt, Informatiker und Diplom-Ingenieur-Architekt, verfügt über vielfältige Erfahrung in der Datenverarbeitung und in allem, was KI ist. Er hat unter anderem Datawarehouses aufgesetzt und betreut. Er nutzt sein umfassendes Programmierwissen, um Software zu entwickeln, die so exzellent gedacht wie wartungsfreundlich ist. Ding Luo hat in einem höchst komplizierten Feld promoviert: in Hochgeschwindigkeits-Oberflächenprofilometrie auf Basis von adaptiver Mikroskopie. Er gilt als Experte auf den Gebieten Optische Messsysteme und Computational Imaging. Seine Spezialität: die rapide Übersetzung von Theorie in funktionierende Software.

DAS HOLODECK HEBT DIE REMOTE-KOMMUNIKATION AUF EIN NEUES LEVEL

Was ist das ominöse Holodeck? Ein echter Raum, den ein echter Mensch betritt, um sich dort „virtuell“ mit einem, zwei, drei oder 15 anderen echten Menschen zu treffen und zu kommunizieren. Ohne dass alle am gleichen physischen Ort sein müssen. Im Holodeck nimmt man andere Personen und Dinge visuell und akustisch ganz realistisch wahr. Man ist mit ihnen so in Kontakt, dass es sich „total echt“ anfühlt – und nicht wie in einer unterkomplexen, überermüdenden Videokonferenz.

Das Realistische, Echte, Natürliche der Remote-Kommunikation ist das ganz Neue, die „Killer-Applikation“, wie Miro Taphanel das nennt. Und um diese Natürlichkeit zu erzeugen, ist das Holodeck vollgepackt mit perfekt abgestimmter Technik, mit hochpräziser Lokalisierungs- und Videotechnologie. Und: Der Mensch im Holodeck trägt eine AR-Brille, die Gixel komplett selbst entwickelt hat. Sie hat ein extrem großes Sichtfeld und erzeugt damit ein immersives Gefühl von Nähe. Außerdem ist sie so klein und leicht, dass man sie wie eine normale Brille tragen kann – während man gleichzeitig zum Beispiel an einer Tastatur sitzt und arbeitet, also produktiv im Hier und Jetzt ist. „Zusammengehalten wird das ganze Holodeck-System übrigens von brillanter Software“, betont Taphanel.

Also: Die Kommunikation im Holodeck ist so natürlich, menschenfreundlich und vielschichtig, wie sie als RemoteKommunikation nur sein kann. Der menschliche Körper wird hier in Lebensgröße erfasst, man hat echten Augenkontakt und kann nonverbal über Gesichtsausdrücke,

Gesten, Körperhaltung und -bewegungen kommunizieren. Ganz wichtig: Man kann mit mehreren Personen gleichzeitig in Kontakt sein, die Dynamik von Gruppen spüren und nutzen.

Miro Taphanel ist sicher: Das Holodeck macht alles möglich, was komplexe menschliche Kommunikation auszeichnet. Es hebt damit die Remote-Kommunikation auf ein neues Level. Und das wird unsere Gesellschaft massiv verändern, weil der physische Ort an Bedeutung verliert, wenn ein „gefühlt reales“ Treffen im Holodeck jederzeit möglich ist. Für international operierende Unternehmen heißt das zum Beispiel: Warum sollten Mitarbeiter:innen immense Reisekosten und Klimaschäden produzieren, weil sie stundenlang im Auto oder Flugzeug sitzen müssen, um sich dann übermüdet zu Meetings zu treffen. Da stellt man doch lieber ein Holodeck auf, trifft sich stressfrei, kommuniziert ganz natürlich und nicht zuletzt: schützt das Klima. Sind wir denn wirklich schon so weit? „Absolut“, sagt Miro Taphanel. „Bei Gixel machen wir schon jetzt keine Videokonferenzen mehr. Wir treffen uns nur noch im Holodeck.“

Den Prototyp gibt es also schon. Auch Bundesforschungsministerin Bettina StarkWatzinger konnte diesen bei ihrem Besuch bei der SPRIND am 14. März 2022 testen. Um intensiv am nächsten Schritt zur Serienreife zu arbeiten, wurde im Oktober 2021 die SPRIND-Tochter VIAHOLO gegründet. Mit finanzieller und fachlicher Unterstützung durch die Bundesagentur für Sprunginnovationen soll das Holodeck nun die wichtigen nächsten Stufen erklimmen.

PRINNOVATION

HEILSAME ZERSTÖRUNG

WIE DIE ALZHEIMERSCHE KRANKHEIT BESIEGT WERDEN KANN

DER INNOVATOR: DIETER WILLBOLD, ALZHEIMER-REVOLUTIONÄR

SPRIND UND PRINNOVATION

DARUM ENGAGIEREN WIR UNS

Weil wir die Alzheimer-Demenz heilen wollen. Weil wir An gehörige entlasten wollen. Weil wir die immensen Kosten und somit die Last für die Gesellschaft deutlich senken wollen. Weil wir von der Wirksamkeit, Verträglichkeit und Sicherheit unseres Wirkstoffs überzeugt sind. Weil wir den neuartigen anti-prionischen Wirkmechanismus gegen sich selbst vermehrende, toxische fehlgefaltete Moleküle in Patient:innen beweisen wollen.

DAS MACHEN WIR KONKRET

Langzeit-Toxizitätsstudien durchführen. Klinische Phase-IIStudie zur Testung der Wirksamkeit unseres innovativen Wirkstoffs in Patienten mit Alzheimer-Demenz vorbereiten. Klinische Phase-II-Studie an Patient:innen mit Alz heimerDemenz durchführen. Wissenschaftliche Ergebnisse sammeln und der Gesellschaft zugänglich machen.

BLOCKBUSTER- POTENTIAL AUF DEM MARKT Alzheimer-Demenz ist eine der betreuungsintensivsten Krankheiten und verursacht entsprechend hohe Kosten für die Gesundheitssysteme – wir wollen die hohen Betreuungskosten von Alzheimer-Patient:innen senken. Es gibt einen milliardenschweren Markt für Alzheimermedikamente.

PLATTFORMVALIDIERUNG

Neuer anti-prionischer Wirkmechanismus wird validiert. Bei Erfolg kann die Erforschung weiterer neurodegenerativer Krankheiten mit prionischem Ursprung angestoßen werden.

DAS IST DAS POTENTIAL , DAS WIR SEHEN Aufhalten des Krankheitsfortschritts und Heilung der Alzheimer-Demenz. Altern in Würde ermöglichen. Eine enorme Aufwertung des Wirtschaftsund Wissenschaftsstandortes Deutschland. Weltverbesserung.

Die Alzheimer’sche Krankheit: eine Plage, die Gehirne, Leben, Menschen zerstört. Der Zerstörungsprozess läuft in perfider Unaufhaltsamkeit so ab: Da gibt es ungefährliche Einzelproteine, die Monomere, im Gehirn, die Abeta-Moleküle. Diese ballen sich zusammen und schaffen es dabei irgendwie, toxisch zu werden. Noch schlimmer: Die toxischen Knäuel, die Oligomere, vermehren sich selbst auf Kosten der Monomere und lassen immer mehr Neuronen im Gehirn sterben. Die Hirnmasse nimmt ab, der Mensch verliert nach und nach alles, was seine Menschlichkeit ausmacht.

„SIND DIE TOXISCHEN STRUKTUREN BESEITIGT, KANN MAN DIE VERHEERENDE KRANKHEIT STOPPEN.“

Prof. Dr. Dieter Willbold schaut auf diesen Horrorprozess schon lange mit wissenschaftlicher Abgeklärtheit und Akribie. Einerseits als Experte für alles, was mit der Struktur, Funktion und Dysfunktion von Proteinen zu tun hat. Vor allem aber – und das ist revolutionär – schaut er urphysikalisch, gleichgewichtsorientiert. So wird ihm klar, wo der Hebel für eine Heilung angesetzt werden muss: Es gilt, das Gleichgewicht zwischen dem guten Einzelprotein und dem toxischen Knäuel zu verschieben. Und das geht nur, so Willbold, indem man einen Wirkstoff hinzufügt, der effizient ins Gehirn gelangt und dafür sorgt, die Monomer-Struktur zu stabilisieren und die Oligomere in ungefährliche Monomere zu zerlegen.

Genau diesen geradezu magischen Wirkstoff hat Dieter Willbold – mit seinem Unternehmen Priavoid, einer ForschungsAusgründung – entwickelt. PRI-002 ist ein sogenanntes All-D-Peptid, relativ günstig herstell- und oral verabreichbar. Es muss also zum Beispiel nicht intravenös injiziert werden – ein riesiger Vorteil für Patient:innen. „Der Wirkstoff ist

wichtig, die Sprunginnovation liegt aber im mode of action“, stellt Willbold klar. „Der Prozess ist das Bahnbrechende, das Zerlegen neurotoxischer Protein-Verbünde in harmlose Monomer-Bausteine.“ Und er führt weiter aus: „Sind die toxischen Strukturen beseitigt, kann man die verheerende Krankheit stoppen.“

Die klinische Phase-I-Studie an gesunden Proband:innen, in der es um Sicherheit und Verträglichkeit des Wirkstoffs geht, ist bereits erfolgreich verlaufen. Um das Therapeutikum zusammen mit der SPRIND weiterzuentwickeln, wurde im August 2021 die PRInnovation GmbH, ein Tochterunternehmen der SPRIND, gegründet; die PRInnovation GmbH übernimmt dabei die Aufgaben und Pflichten des Sponsors der klinischen Studie. PRInnovation und Priavoid bilden eine Forschungskooperation, bei der inzwischen rund zehn Mitarbeiter:innen angestellt sind, um die Wirksamkeit von PRI-002 im nächsten Schritt im Rahmen einer klinischen Phase-II-Studie an AlzheimerPatienten unter Beweis zu stellen. Rund ein Jahr nach Gründung der PRInnovation standen die Chancen dafür nie besser. So konnte 2022 eine klinische Phase-Ib-Studie unter Beteiligung von Patient:innen, die unter leichter kognitiver Beeinträchtigung, einer Vorstufe von Demenz, oder an leichter Alzheimer-Demenz leiden, mit erfreulichen Ergebnissen abgeschlossen werden. Unter anderem war die Studienmedikation gut verträglich und es waren keine Nebenwirkungen mit Bezug zur Behandlung zu verzeichnen. Zusätzlich konnten wichtige Erkenntnisse zur Aufnahme des Wirkstoffes gewonnen werden. „Besonders eine Behandlung über einen Zeitraum von Jahren, wie er bei der Alzheimererkrankung notwendig ist, um therapeutische Erfolge zu erreichen, verlangt eine hohe Verträglichkeit des Wirkstoffes, gute Praktikabilität der Applikation und

die Abwesenheit von Nebenwirkungen“, erklärt Prof. Dr. Oliver Peters, der von klinischer Seite zum Team gekommen ist und als Chief Medical Officer neue Impulse setzt, „die Ergebnisse der aktuellen klinischen Studie mit PRI-002 stimmen uns in diesem Kontext sehr positiv.“

Dem Leiter der Gedächtnissprechstunde und des Zentrums für Demenzprävention an der Berliner Charité, der seit über 20 Jahren zu Alzheimer forscht, ist wichtig, wie praktikabel die Behandlung im Kontext anderer Erkrankungen und notwendiger Begleitmedikation ist. „Im zumeist hohen Alter unserer Patient:innen müssen wir davon ausgehen, dass bereits viele andere Medikamente, wie Blutdrucksenker und Blutverdünner, eingenommen werden. Wichtig ist, Interaktionen zwischen den Medikamenten zu vermeiden. Diesbezüglich sind wir aufgrund des Wirkmechanismus von PRI-002 äußerst optimistisch.“

Der größte Meilenstein, den es bis zur klinischen Phase-II-Studie, der Langzeitstudie mit Erkrankten, noch zu erreichen gilt, ist die Langzeittoxikologie. Die komplexe Sicherheitsprüfung wurde bereits im Frühjahr 2021 in die Wege geleitet; die Untersuchungen dauern noch an. Verläuft alles gut, kann Phase II, die im Idealfall im Spätsommer 2023 beginnt, beantragt werden. Diese wird multizentrisch durchgeführt, das heißt, ca. 30 Krankenhäuser nehmen als Prüfzentren in Deutschland und Europa mit Patient:innen teil. „Es sind keine Wunder zu erwarten, dass wir plötzlich schneller fertig sind, denn täglich können neue Hürden auftauchen, die unser Vorhaben verzögern – zumal wir uns in einem äußerst dynamischen und kompetitiven Umfeld bewegen“, sagt Dieter Willbold. „Doch bisher verläuft alles erfreulich nach Plan.“

HINTERGRUND:

Dieter Willbold ist Professor für Physikalische Biologie an der Heinrich-HeineUniversität Düsseldorf und Direktor des Instituts für Strukturbiochemie im Forschungszentrum Jülich. Aber natürlich forscht er nicht allein, sondern ist in ein Netz hochkompetenter Kolleg:innen und wissenschaftlicher Freunde eingebunden. So hat ihn zu seinem Unternehmen PRIAVOID der Biophysiker und PrionForscher Prof. Dr. Detlev Riesner animiert: „Willbold, das ist eine tolle Idee, jetzt müssen Sie mal in die Pötte kommen und ausgründen.“ Riesner ist Mitbegründer

mehrerer Biotech-Unternehmen, unter anderem des Diagnostikunternehmens QIAGEN . Und ihn verbindet eine lange Freundschaft mit Prof. Dr. Stanley Prusiner, der 1997 den Medizinnobelpreis erhielt –für die Entdeckung, dass es Krankheitserreger gibt, die nicht aus DNA oder RNA bestehen, sondern aus Proteinen. Ihnen gab er den Namen PRION. Die anti-prionische Wirkweise von PRI-002 inspirierte Dieter Willbold dazu, seine Ausgründung PRIAVOID zu nennen. PRIAVOID überträgt das anti-prionische Wirkprinzip von PRI-002 auf weitere Proteinfehlfaltungserkrankungen wie zum Beispiel Parkinson.

BEVENTUM

DEN WIND ERNTEN

DIE BINNENWINDANLAGEN DER ZUKUNFT

DER INNOVATOR: HORST BENDIX, DER MANN FÜRS SCHWERE

SPRIND UND BEVENTUM

DARUM ENGAGIEREN WIR UNS

In Deutschland ist der Mangel an Standorten für Windenergieanlagen ein starker Hinderungsgrund für eine unabhängige und zukunftssichere Energieversorgung. Das von Prof. Bendix vorgeschlagene Konzept bietet zwei Möglichkeiten, diese Hinderungsgründe zu überwinden: einerseits durch Windräder, die so groß sind, dass sie einfach den Wind oberhalb existierender Windparks ernten können, andererseits durch eine so einfache wie findige Art, Windräder für alle erschwinglich zu machen und so unzählige weitere Standortpotentiale außerhalb von Windparks zu nutzen. So ist beispielsweise auch ein Strukturwandel für existierende Braunkohlegebiete denkbar.

DAS IST DAS POTEN TI AL, DAS WIR SEHEN

Bei der Aufstockung bestehender Windparks um eine zweite Ebene ist das Potential offensichtlich. Mit einer Nabenhöhe von 300 Metern kommen wir in Höhen, die bisher völlig ungenutzt blieben und bei der Aufstockung bestehender

Windparks mit deutlich geringerem Genehmigungsaufwand zu erreichen sind. Die günstige Lösung mit mittleren und kleinen Windrädern wird attraktiv für jegliche Industriegebiete in Deutschland, ob ein Windrad mit 20 Metern Nabenhöhe auf jedem Hinterhof oder ein sechs Meter hohes und sehr leichtes Windrad auf allen Flachdächern, das irgendwann so alltäglich ist wie Solaranlagen auf diesen Dächern.

EINEN IMPULS SETZEN

Das Ziel der Windenergiebranche ist die ständige Optimierung technischer Eigenschaften und die weitere Steigerung der Effizienz. Das hat uns weit gebracht. Gleichzeitig verspielen wir viel Potential, weil wir nicht auf rechtliche Rahmenbedingungen blicken oder viele Regionen als nicht ertragreich ansehen. Wir fokussieren uns bewusst auf Windräder, die nicht technisch auf Effizienz getrimmt, sondern derart gestaltet und günstig sind, dass sie ohne allzu großen Genehmigungsaufwand auf Hinterhöfe und Dächer gestellt werden können und eine Wirtschaftlichkeitsrechnung idealerweise fast schon hinfällig wird – so wird die Windenergie für jeden interessant.

Ka um ein Thema wird derzeit so heiß gehandelt wie das um erneuerbare Energien, ihren schnellstmöglichen Ausbau auf mehr Flächen, um Unabhängigkeit der Energieversorgung von anderen Ländern und den Kampf gegen den Klimawandel. Der Wirbel um Wind gibt dabei nicht zuletzt der beventum GmbH, Tochter der SPRIND, Auftrieb.

Ausgangspunkt für ihre Gründung im Dezember 2020 waren die jahrzehntelangen Arbeiten an einer Höhenwindanlage von Prof. Horst Bendix, einem Ur-Leipziger, der viele Jahre lang Technik- und Forschungschef beim Leipziger Schwermaschinenbauer Kirow gewesen war, zudem auch Hochschul-Professor und Berater in Ingenieurdingen, enthusiastischer Maschinenbauer und Erfinder. Mit insgesamt 60 Neu- und Weiterentwicklungen auf dem Gebiet der Fördertechnik und des Schwermaschinenbaus war er in internationalen Wettbewerben erfolgreich – und lancierte mit seiner Einreichung sein Herzensprojekt bei der SPRIND.

HOCH HINAUS

Je höher Windräder sind, desto effizienter arbeiten sie, weil der Wind in der Höhe deutlich stetiger ist und stärker weht. Warum baut man sie dann nicht einfach höher? Angestoßen durch Horst Bendix hat sich mit dieser Frage das inzwischen auf über zehn Mitarbeiter:innen angewachsene Team der beventum beschäftigt. Die Antwort lautet im Wesentlichen: Es hat sich noch niemand getraut. Bis jetzt: Die beventum hat inzwischen drei vielversprechende Konzepte validiert – und

will nun den Versuch wagen, das weltweit erste Höhenwindrad zu bauen. Derzeit sucht das junge Unternehmen Partner aus, die den über 350 Meter hohen Prototyp errichten.

Das Mehr an Wind in der Höhe senkt die Stromentstehungskosten im Vergleich zu herkömmlichen Windrädern in vergleichbaren Windzonen, sodass sich der höhere Aufwand für den Bau mehr als lohnt. Die Vision besteht darin, diese Höhenwindräder, die etwa doppelt so groß sind wie bisherige Windräder, als zweite Ebene in die bestehenden Windparks zu integrieren. Zusätzlich können und sollen Höhenwindräder zur innovativsten, wirtschaftlichsten und schnellsten Lösung der Neuausrichtung der ehemaligen Braunkohlereviere werden. Sowohl die laufenden Reviere in Sachsen und Nordrhein-Westfalen als auch die ehemaligen in Sachsen-Anhalt und Brandenburg können so ganz realistisch zu windenergiebasierten Innovations- und Produktionsregionen werden und bekunden teilweise selbst schon ihr Interesse daran gegenüber der beventum. Außerdem wird für die Produktion von „Grünem Wasserstoff“, wie von der Bundesregierung geplant, der Bedarf an regionalem und nachhaltigem Strom stark steigen.

Doch die beventum will nicht nur hoch hinaus, sie hat weitere wegweisende Ziele: Sie möchte nicht weniger, als das Standortproblem für Windenergieanlagen an Land zu lösen. Als zweiten Schwerpunkt entwickeln die Mitarbeiter:innen deshalb Anlagen mittlerer Höhe, die unkompliziert auf ohnehin schon genutzten Flächen, wie in Gewerbegebieten, gebaut werden

können. Auch hier wird das herkömmliche Windrad einmal komplett neu gedacht. Bei rund 70.000 Gewerbegebieten allein in Deutschland ergibt sich grob geschätzt eine installierbare Leistung in der Größenordnung von mehreren Kraftwerken, die direkt bei Verbraucher:innen zur Eigenversorgung eingespeist werden könnten.

Ein weiterer Baustein der Windenergiewende sind kleine Anlagen für Einund Mehrfamilienhäuser: radikal neu konzipiert mit untenliegendem Antrieb, drehbarem Turm, ausgelegt als Langsamläufer mit sechs bis zwölf Rotorblättern –und damit viel leiser als bisherige drei bis fünf Meter hohe Anlagen. Einfach und mit wenig Aufwand montierbar, erschließt das Mini-Windrad bisher ungenutzte Dachflächen und optimiert für Selbstversorger:innen die Energiegewinnung.

AMBITIONIERTES ZIEL: VERDOPPLUNG DER ENERGIE AUS WINDKRAFT

Der beventum ist vor allem daran gelegen, die Errichtung so unkompliziert und regional wie möglich zu gestalten – damit möglichst viele Unternehmen ihre Windräder bauen können und die Versorgung mit Windenergie deutschland-, europa- und bestenfalls weltweit endlich an Fahrt aufnimmt. Als SPRIND-Tochter möchte die beventum die Energie aus Windkraft hierzulande verdoppeln und dafür beschreitet sie neue, mutige Wege und riskiert dabei auch zu scheitern –doch nicht ohne dabei Staub aufzuwirbeln und ihrem Namen folgend für „bene vento“ zu sorgen, den guten Wind.

HÖHER WINDRÄDER SIND, DESTO EFFIZIENTER ARBEITEN SIE. WARUM BAUT MAN SIE DANN NICHT EINFACH HÖHER? «

NANOGAMI

DIE NEUE INDUSTRIELLE REVOLUTION IST NANO

WIE NANOGAMI DAS GESUNDHEITSWESEN REVOLUTIONIERT (UND NICHT NUR DAS)

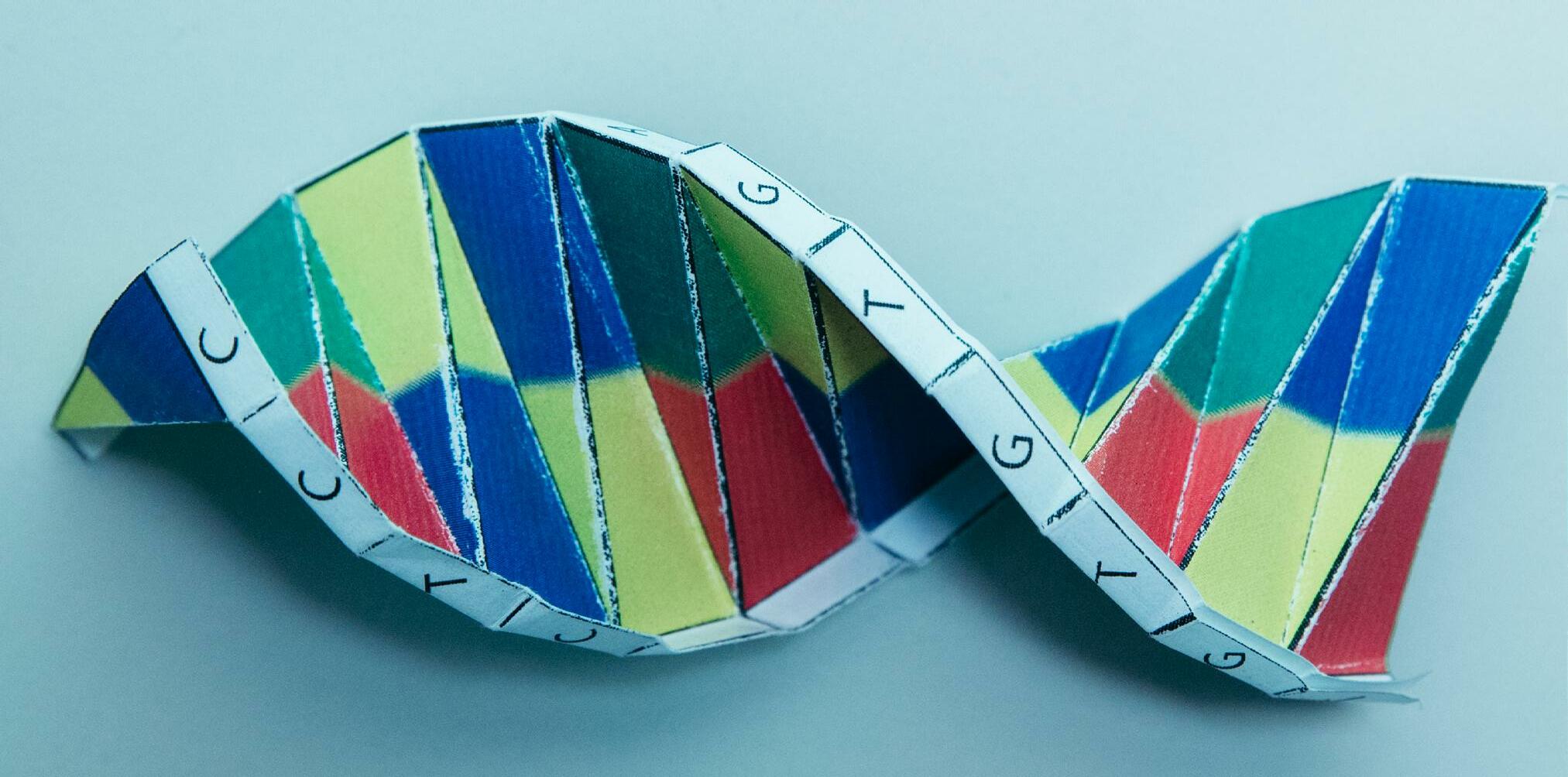

DIE INNOVATION: SUPERFUNKTIONALE, EXAKT PROGRAMMIERBARE NANO-STRUKTUREN

SPRIND UND NANOGAMI

DARUM ENGAGIEREN WIR UNS

Weil wir damit die Führungsposition in einer zukünftigen Schlüsseltechnologie in Deutschland einnehmen können. Weil das Potential riesig und real ist. Weil wir mit DNA-Origami eine industrielle Revolution auf Nano-Ebene ent fachen wollen.

DAS MACHEN WIR KONKRET

Aus dem Forschungsprojekt ein Unternehmen machen. Über das umfangreiche Expert:innennetzwerk der SPRIND Kontakte zu Partnern ermöglichen und die besten Köpfe für das Projekt begeistern. Die Entwicklungsschritte über fünf Jahre konkretisieren.

EINE MARKT-FOKUSSIERUNG HERSTELLEN

Aus den unendlich vielen Möglichkeiten, die diese Technologie bietet, einen Markt-Fokus herstellen; zunächst: Molekular-Diagnostik-Markt, später: noch komplexere Anwendungen. Das Projekt marktfähig machen.

RESSOURCEN IN FORM VON BUDGETS UND EXPERTEN ZUR VERFÜGUNG STELLEN

Auch Human Resources für die GmbH stellen: eine Innovationsmanagerin und einen Projektmanager, die konkrete Management-Verantwortung übernehmen.

DAS IST DAS POTENTIAL , DAS WIR SEHEN

Die reale Erschließung des Nano-Bereichs.

„Um klarzumachen, was Nano-Strukturen aus DNA in Zukunft leisten können, müssen wir ein bisschen ins Gestern und Heute gucken“, sagt Dr. Jean-Philippe Sobczak, CSO der Nanogami. Und holt etwas aus: Seit 50 Jahren gibt es eine Entwicklung hin zur immer genaueren Diagnose von Krankheiten: die molekulare Diagnostik. Antigen-Tests, die für so viele in letzter Zeit zur Lebensroutine geworden sind, stehen exemplarisch dafür: Man prüft, ob ein Antigen, also ein Molekül, im Körper vorhanden ist, um eine Krankheit zu diagnostizieren.

Sobczak nennt das „schon fortschrittlich, aber noch relativ unkompliziert“. Denn eigentlich würde man sich gerne eine Riesenmenge von Molekülen gleichzeitig anschauen: Welche gibt es und wie viele davon? Und dazu benötigt man Hochdurchsatz-Technologien. Sogenannte Biochips können Hochdurchsatz-MolekularDiagnostik möglich machen, und zwar so: Ein Biochip enthält Patient:innenProben mit vielen verschiedenen Molekülen. Der Chip wird in ein Lesegerät gesteckt, und das Gerät kann Milliarden von Sensoren auf dem Biochip parallel auslesen. So erfährt man, welche Moleküle vorhanden sind oder auch nicht. Und ob Patient:innen angesteckt oder krank sind oder nicht. Mit den heutigen BiochipTechnologien molekularer Diagnostik kann man also schon viel herausfinden. Viel mehr als vor 50 oder 20 Jahren. Aber noch lange nicht genug. Und auch nicht schnell und günstig genug.

Jean-Philippe Sobczak erklärt weiter: „Wenn Sie heute zum Arzt gehen und eine Blutprobe abgeben, um verschiedene Stoffmengen im Blut bestimmen zu lassen, dann muss das erst in ein Labor geschickt werden, wird dort durch speziell ausgebildetes Personal und dann mit sehr teuren Lesegeräten verarbeitet. Die Daten werden dann zurückgeschickt an den Arzt, oftmals erst einige Tage nach der Probennahme. Und dabei können nur sehr wenige Arten von Molekülen analysiert werden.“ Warum ist das bisher alles so aufwendig? Grob zusammengefasst: Moleküle sind sehr klein. Die Geräte oder Maschinen, mit denen man sie analysiert und auswertet, auch die erwähnten Biochips, sind groß. Zu groß. Sie sind bisher nicht oder nur mit unverhältnismäßig immensem Aufwand in

der Lage, einzelne Moleküle zu greifen und zu bearbeiten, zum Beispiel woanders zu platzieren, zu markieren usw. Das große Diagnostik-Problem lautet: Moleküle und Analyse-Maschinen passen nicht zu sammen, sind nicht fein genug aufeinander abgestimmt.

Dieses Riesenproblem löst Nanogami mit seinen Nano-Strukturen bzw. -Maschinen aus DNA. Sobczak führt aus: „Wir konstruieren sozusagen Schnittstellen: winzige Objekte, die einerseits groß genug sind, um sie gezielt in Halbleiterchips oder anderen Mikrosystemen einzubauen. Auf der anderen Seite sind unsere Objekte wiederum klein genug, um in ihnen gezielt einen Steckplatz für ein jeweils gewünschtes Zielmolekül einzubauen.“ Geradezu genial: Diese „Steckerstrukturen“ setzen sich dann von selbst zusammen, so ähnlich wie biologische Systeme. Und zwar milliardenfach. Die Innovation ist also eine hochkomplexe, superfunktionale, exakt zweckmäßig programmierbare NanoStruktur in der genau richtigen Zwischengröße. Diese Struktur wird dann in etwas Makroskopisches wie zum Beispiel einen Biochip integriert. So entsteht ein Chip, der Milliarden kleinster Maschinen enthält, die jeweils ganz bestimmte, vordefinierte Aufgaben erfüllen.

DEN GESUNDHEITSMARKT REVOLUTIONIEREN

In naher Zukunft wird der Diagnose-Alltag deshalb so aussehen, ist sich Sobczak sicher: Menschen werden Gewebe- oder Flüssigkeitsproben nicht mehr zur Auswertung in ein Labor schicken, wo das x Millionen Euro teure Analysegerät steht, sondern das direkt in der Arztpraxis oder sogar selber zu Hause erledigen. Schneller, günstiger, detaillierter, exakter. Kein Wunder, dass Nanogami vor allem von Lebenswissenschafts- und Pharmafirmen, die komplizierte molekulare Diagnostik machen, starke Interesse-Signale empfängt: Man ist dort schon lange auf der Suche nach Lösungen der Einzelmolekül-Bearbeitung, um zum Beispiel die Protein-Zusammensetzung von Geweben und Körperflüssigkeiten besser verstehen zu können. Für Sobczak ist klar: Mit nanobasierter molekularer Diagnose werden dann auch wirklich maßgeschneiderte Therapien möglich. Bald wird man höchst

persönliche, absolut individuelle Informationen schon in der Diagnose erkennen –und die Therapien exakt darauf abstimmen können. Das ist „personalisierte Medizin“, sagt Jean-Philippe Sobczak. „Und wir sind schon ganz nah dran.“

EIN TEAM VON NANO-EINGEWEIHTEN

Nanogami ist die 2022 gegründete SPRIND-Tochter. Dahinter steht eine Kooperation mit der tilibit GmbH, die neben Jean-Philippe Sobczak durch Prof. Dr. Hendrik Dietz gegründet wurde, eine der Koryphäen für Biomolekulare Nanotechnologie, der tilibit und Nanogami als wissenschaftlicher Berater beisteht. Ursprünglich war die tilibit GmbH als reiner Serviceprovider für einige wenige Unis und Organisationen tätig, die Bedarf an DNA-Nanostrukturen anmeldeten. Schnell wurde aber klar: In tilibit steckt viel mehr – und Dietz’ Ideen und Lösungen sind brennend interessant für eine Vielzahl von Kunden und Playern in diversen Märkten. Seit 2019 widmet sich JeanPhilippe Sobczak deshalb mit einem sorgfältig selektierten multidisziplinären Team ausschließlich der Perfektionierung und Kommerzialisierung der Nano-Technologie. Unterstützt durch die SPRIND soll diese Entwicklung nun in Form der Nanogami auf die nächste Stufe gehoben werden.

Dieses Team von Nano-Eingeweihten hat viel vor in den nächsten Jahren. Sobczak drückt es nüchtern-visionär aus: „Unser Plan sieht so aus: Wir fangen einfach an. Der Fokus liegt erst mal darauf, einzelne Moleküle mit den Nano-Maschinen zu greifen und gezielt an bestimmten Orten in Biochips zu integrieren. Dann werden wir immer vielschichtiger.“ Die nächsten Schritte lauten konkret: Funktional immer komplexere Nano-Maschinen und Biochips bauen. Und diese dann an Computerchips koppeln. Denn wenn man es schafft, NanoMaschinen mit digitalen Chips zu koppeln, werden ganz verrückte Sachen möglich. Dann kann tilibit weitere Märkte und Lebensbereiche revolutionieren. Etwa die Datenspeicherung. Oder die Herstellung von Quantencomputern. Oder die Schadstoffüberwachung in der Luft. Das Potential, das in nano steckt, ist gigantisch.

PLEODAT

VOM GEHIRN LERNEN FÜR DIE KOGNITIVE DATENBANK DER ZUKUNFT

DER INNOVATOR:

PETER PALM, FREIGEIST UND DATENBANKVISIONÄRSPRIND UND PLEODAT

DARUM ENGAGIEREN WIR UNS

Weil Daten das Gold des digitalen Zeitalters sind. Weil aber erst Informationen und Wissen einen Mehrwert für die Gesellschaft bieten. Weil zurzeit der Umgang mit Daten schwerfällig, kompliziert, unsicher, intransparent ist. Weil zurzeit Wissen nicht einfach entsteht. Weil die digitale Zukunft auf einem stabilen Fundament entstehen sollte.

DAS IST DAS POTENTIAL, DAS WIR SEHEN

Cortex kann ein universeller Datenspeicher sein, der operative mit analytischen Daten zusammenbringt und Streaming-Daten integriert. Abfragen werden ohne tiefes Expertenwissen möglich. Das in den Daten enthaltene Wissen wird für jedermann zugänglich. Vielfältige Daten können so zusammengeführt werden, dass sie eine neue, informative Sichtweise auf Kunden, Prozesse und Zusammenhänge aufzeigen. Cortex kann eine Plattform sein, in der Daten sicher aufgehoben

sind und Zugriffe einfach, dabei detailliert und individuell gesteuert werden können. Cortex kann agile Prozesse unterstützen, die IT vereinfachen und dabei gleichzeitig den Energieverbrauch reduzieren.

DAS MACHEN WIR KONKRET

In einer Forschungsgesellschaft aus der vorhandenen Cortex- Plattform eine Informationsbank bauen. Ressourcen zur Verfügung stellen und den Entwickler:innen Raum für die wichtigen Aufgaben geben. Kontakte herstellen zu mög lichen Anwendern mit Herausforderungen, die die CortexTechnologie glänzen lassen.

EINEN BREITEN MARKT ADRESSIEREN Funktionen entwickeln, die der Cortex-Kerntechnologie einen breiten Einsatz ermöglichen.

THINK TANKEN UND GRÖSSER DENKEN

Das umfangreiche Expert:innennetzwerk der SPRIND nutzen, um mit Köpfen zu diskutieren, die die Reichweite und das Potential des neuen Ansatzes verstehen.

Manchmal sind es Zufälle, die den Impuls fürs Leben geben. Bei Peter Palm, geboren 1954, Elektrotechnik-Ingenieur und leidenschaftlicher Informatiker, war es Mitte der 90er-Jahre eine ganz bestimmte Begegnung, die ihn in eine völlig neue Richtung denken ließ. Zuvor war er schon viele Jahre in der Industrie tätig und oft unzufrieden mit den Informationen, die über die Kunden vorlagen. 1984 hatte der Tüftler deshalb ein Customer-Relationship-Management-System entwickelt, als es diese Namensgebung noch gar nicht gab, wofür er weithin skeptisch beäugt wurde. Doch schon damals war sein Motto: „Wenn einer sagt, es geht nicht, soll er die nicht stören, die es gerade machen“, erzählt Palm grinsend. „Harmony“ war schnell ein Renner und entpuppte sich im Laufe der Jahre als die Lösung für etliche Firmen, die viele Kundeninformationen verarbeiten müssen.

Dann traf er 1995 eher zufällig auf einen Freund seines Zahnarztes, einen Psychologen. „Dieser untersuchte für seine Doktorarbeit den Übergang bei Kindern von der Kritzel- in die Malphase. Denn ein Kind kritzelt erstmal, dann sucht es nach interpretierbaren Elementen, die so aussehen wie etwas dem Kind Bekanntes, und dann erst probiert es, diese identifizierbaren Objekte zu zeichnen“, erinnert sich Peter Palm – und dass er dachte: „Wenn das stimmt, machen wir in der IT alles falsch. Denn dort verarbeiten wir Daten im Nachhinein, das Gehirn hingegen bildet erst mehrere Hypothesen und schaut dann, ob sie sich bestätigen.“

DAS MENSCHLICHE GEHIRN IST EINE VORHERSAGEMASCHINE

Es versucht permanent, zukünftige Entwicklungen vorherzusehen, und kann viele

Erwartungen gleichzeitig verarbeiten. Dabei reduziert es sich auf bestimmte Aspekte; die Datenverarbeitung erfolgt über verschiedene kognitive Kontexte. So sollte es auch mit Datenbanken sein, fand Peter Palm –und entwickelte ein neuartiges System: die Cortex-Datenbank.

„Daten werden nur dann zu Information, wenn der Zusammenhang mit anderen Daten geklärt ist. In der Cortex-Datenbank ist die Bildung von Kontexten bereits in ihrer Architektur berücksichtigt. Dabei orientiert sich die Datenbank am menschlichen Gehirn, dem Cortex“, führt Palm voller Energie aus, „dafür habe ich mir eine ganz neue, schemafreie Struktur überlegt: Man kann Objekte mit beliebig vielen Elementen beschreiben und Objekte bestehen aus Eigenschaften in unterschiedlichen Kontexten. Unsere Datenbank ist dabei nicht aus Optimierungsüberlegungen entstanden, sondern beruht auf einem völlig neuen Ansatz“. Durch den neuen Aufbau werden Datenbank-Operationen ermöglicht, die in bisherigen Datenbanken unmöglich erscheinen – auch in sehr großen Datenmengen wie Big Data.

PARADIGMENWECHSEL IM INFORMATIONSMANAGEMENT

Lange arbeiteten Peter Palm und sein Team parallel für Harmony und am Cortex-Datenbank-Server – „doch irgendwann blockierten uns die alten Strukturen zu sehr. Wir machten Tabula rasa und widmeten uns nur noch unserem neuen Projekt“, berichtet Palm. 2008 war das.

Jan Buß , Business-DevelopmentSpezialist und Geschichtenerzähler im Team, hat bereits zu Harmony-Zeiten mit dem innovativen Freigeist zusammengearbeitet und ist bei Cortex schon viele Jahre

dabei. Er ist sich sicher: „Wir haben hier ein grundsätzliches Problem der Informationsverarbeitung so generisch gelöst, dass man damit ganz viele Probleme lösen kann. Die Cortex-Datenbank hat das Potential, einen Paradigmenwechsel im Informationsmanagement auf atomarer Basis von ganz unten einzuleiten.“

Was jetzt noch fehlt: „Dass wir die ‚early adopter‘ finden, die das bahnbrechende Potential von Cortex schätzen“, so der Betriebswirtschaftler. „Es ist schwer, in großen Firmen Fuß zu fassen, weil dort ein Spannungsverhältnis von Marketing- und Vertriebsmächten herrscht – Organisation frisst Innovation zum Frühstück“, beschreibt er ein Dilemma visionärer Ideen. Denn die Datenbank ist aktuell als kommerzielles Produkt verfügbar, aber noch kein schlüsselfertiges Massenprodukt. Sie kann dafür aber passgenau auf die Bedürfnisse des einzelnen Unternehmens zugeschnitten werden und zum Beispiel Daten verschiedener, bereits genutzter Datenbanken zusammenführen, um sie für analytische oder operative Anforderungen in einem Data Hub nutzbar zu machen.

Peter Palm und sein Team – dazu gehört seit der Unterstützung durch die SPRIND auch Dr. Georg Loepp als Geschäftsführer der neu gegründeten SPRIND-Tochter Pleodat – sind vom Sprungpotential absolut überzeugt: „Im Grunde sind alle heutigen Datenbanken nur Sonderformen unserer Cortex-Datenbank“, stellt der verschmitzte Erfinder mit der passenden Weisheit für jede Lebenslage fest. „Ich hatte damals die Erkenntnis: ‚Eine gute Lösung lässt sich auf jedes Problem anwenden.‘ Genau das macht unsere Datenbank – und ich sprudele noch immer vor Ideen.“

» WENN EINER SAGT, ES GEHT NICHT, SOLL ER DIE NICHT STÖREN, DIE ES GERADE MACHEN. «

101 BERLIN

57 NIEDERSACHSEN

NRW

MIT BERIT DANNENBERG UND RAFAEL LAGUNA DE LA VERA GESPRÄCH

BOCK AUF ZUKUNFT

SEIT BALD DREI JAHREN GIBT ES DIE SPRIND GMBH. WIR BLICKEN IM INTERVIEW MIT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG DER BUNDESAGENTUR FÜR SPRUNGINNOVATIONEN, BERIT DANNENBERG UND RAFAEL LAGUNA DE LA VERA, ZURÜCK UND NACH VORN.

WARUM BRAUCHT ES SPRIND?

RAFAEL LAGUNA DE LA VERA:

Wir leben in Deutschland heute überwiegend noch vom Wohlstand, der seinen Ursprung im Erfindungs- und Gründungsboom der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat: Apotheke der Welt, Chemiefabrik der Welt, Autofabrik der Welt. In dieser Zeit haben wir neue Industrien erfunden und groß gemacht. Das ist uns in dieser Form in den letzten knapp 80 Jahren nicht mehr so gut gelungen. Die heute relevanten Unternehmen und Industrien – insbesondere Hard- und Software – sind in den USA und Asien entstanden beziehungsweise groß geworden. SPRIND soll mithelfen, dass wieder neue Industrien in Deutschland entstehen und dass diese ihren volkswirtschaftlichen Nutzen hier entfalten.

WAS MUSS BESSER WERDEN?

BERIT DANNENBERG:

Es mangelt uns nicht an Talent und gut ausgebildeten Köpfen, die etwas bewegen wollen. Die Grundlagenforschung an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen ist Weltspitze. Allerdings haben wir es verlernt, aus neuem Wissen auch neue, innovative Produkte, Dienstleistungen und Unternehmen zu machen. Ein klein wenig sind wir jetzt auch Opfer des eigenen Erfolgs, weil Auto-, Elektro-, Chemie-, Maschinenbau- und andere Industrien in den letzten Jahrzehnten so überaus erfolgreich darin waren, mit schrittweisen Verbesserungen im globalen Wettbewerb zu brillieren. Zukünftig wird das jedoch nicht reichen. Um Wertschöpfung und technologische Souveränität in den nächsten Jahrzehnten zu sichern, brauchen wir auch in Deutschland wieder echte Innovationen und Unternehmen, die diese neuen Technologien beherrschen.

WELCHE AUFGABE HAT DABEI EINE BUNDESAGENTUR?

RL: Entgegen einer weit verbreiteten Ansicht ist es eben nicht so, dass die großen Innovationen einfach so im freien Markt entstehen. Das gilt auch für die USA. Die staatliche Innovationsagentur DARPA – 1958 von Präsident Eisenhower zusammen mit der NASA gegründet, um angesichts des Sputnik-Schocks das „Space Race“ gegen die Sowjetunion zu gewinnen – gilt heute als Geburtshelfer für die Hard- und Softwareindustrien im kalifornischen Silicon Valley. Entscheidend dafür war und ist, dass die DARPA die Weiterentwicklung neuer Technologien in der Phase finanziert, in der noch kein privater Kapitalgeber bereit ist, das finanzielle Risiko zu übernehmen.

BD: Dieses DARPA-Prinzip hat sich SPRIND zu eigen gemacht. Denn auch SPRIND finanziert das „Tal des Todes“ zwischen Grundlagenforschung und Marktreife. Dabei konzentrieren wir uns auf technische Innovationen, die das Potential haben, unser Leben entscheidend zu verbessern und neue Industrien in Deutschland zu begründen. Bei der Wahl der Themenfelder sind wir offen, solange sie primär zivilen Zwecken dienen.

RL: Neben den Projekteinreichungen, wo wir themenoffen inzwischen mehr als 1.000 Vorschläge gesichtet und bewertet haben, haben wir mit den SPRIND Challenges ein neues Werkzeug geschaffen, um damit gezielt nach Lösungen für bestimmte technische Fragestellungen zu suchen, die von gesellschaftlicher Relevanz sind. Im Gegensatz zu den bislang praktizierten Innovationswettbewerben finanzieren wir nicht nur ein oder zwei Teams zu einem Thema, sondern bis zu zehn Teams parallel mit unterschiedlichen Lösungsansätzen. Auch können wir nun Teams finanzieren, die nicht nur aus dem üblichen „Förderempfangskreis“ kommen, also auch Start-ups, KMUs und Einzelpersonen.

Nach jedem Jahr bewerten Fachleute den Fortschritt des Teams und entscheiden, ob und welches Team auch im kommenden Jahr eine Finanzierung erhält. Auf diese Weise müssen wir uns nicht vorab auf eine einzige Technologie festlegen, können unterschiedliche Lösungswege beschreiten und sehen, welcher zum besten Erfolg führt. Um diese „Parallelfinanzierung“ beihilferechtskonform zu realisieren, verwenden wir ein innovatives, neues Finanzierungswerkzeug, die „vorkommerzielle Auftragsvergabe“. Bis heute haben wir insgesamt vier SPRIND Challenges zu unterschiedlichsten Themen gestartet, für die sich Teams aus dem In- und Ausland beworben haben.

BD: Die rechtlichen Grundlagen der SPRIND sehen vor, dass wir für Projekte mit Sprunginnovationspotential nach Genehmigung durch den SPRIND-Aufsichtsrat eine Tochter-GmbH gründen, die der Bund über mehrere Jahre hinweg mit großvolumigen Darlehen von mehreren zehn Millionen Euro unterstützt. Um das Sprunginnovationspotential zu prüfen, können wir im Vorfeld einer GmbH-Gründung sogenannte Validierungsaufträge vergeben. Bislang haben wir mehr als 40 Validierungsaufträge vergeben und finanzieren sechs Tochter-GmbHs.

RL: Das ist richtig. Die Praxis hat gezeigt, dass die Tochter-GmbH in vielen Fällen nicht passt oder zu unflexibel ist, beispielsweise wenn im Rahmen einer Anschlussfinanzierung privates Kapital aufgenommen werden soll oder wenn die Mitarbeiter:innen am Unternehmenserfolg beteiligt werden. Aus diesem Grund freuen wir uns, dass diese Notwendigkeit zur Weiterentwicklung der SPRIND-Werkzeuge auch seitens der neuen Bundesregierung bestätigt wurde, die in ihrem Koalitionsvertrag in Aussicht stellt: „Wir werden die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen für die Agentur für Sprunginnovationen umgehend substanziell verbessern, damit sie freier agieren und investieren kann.“ Dies soll nun im Rahmen eines Gesetzes erfolgen, das SPRIND eine Flexibilisierung bei den Finanzierungsinstrumenten und den haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen bringen wird, sodass wir unsere Aufgaben effizienter und agiler fortführen können.

WAS MACHT IHR NEU UND ANDERS? WELCHE FINANZIERUNGSWERKZEUGE HAT SPRIND?WELCHE ZUSÄTZLICHEN FINANZIERUNGSWERKZEUGE WÜRDEN EUCH HELFEN, UM INNOVATOR:INNEN SCHNELLER UND UNBÜROKRATISCHER ZU UNTERSTÜTZEN?

RL: SPRIND möchte eine maßgeschneiderte, staatliche F&E-Projektförderung etablieren, ohne starre Fördermittelrichtlinien. Dazu möchten wir die bewährten Instrumente aus dem Venture-Capital-Geschäft für die Frühphasenfinanzierung anwenden. Mit zunehmender Marktreife des Projekts nimmt die staatliche Unterstützung ab, während die Finanzierung durch private Mittel zunimmt.

BD: Dieser differenzierte Ansatz zur Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Projekts hebt sich stark von aktuell verfügbaren Förderprogrammen ab und erhöht die Erfolgschancen der Projekte. Wir möchten das bestehende Instrumentarium um zwei Werkzeuge ergänzen. In der Projektfinanzierung wird die Unterstützung eines kleinen Pauschalprojekts eingeführt – SPRIND Start. Es gibt zusätzlich eine Projektfinanzierung, die zwischen zwei Phasen unterscheidet. Je näher an der Grundlagenforschung, desto höher ist die Förderintensität. Die zweite Phase der Projektfinanzierung ist an einen privaten Eigenanteil gebunden. Im Rahmen der Unternehmensfinanzierung kann SPRIND die Unternehmensgründung unterstützen. Für weiter fortgeschrittene Projekte wird die Möglichkeit einer sogenannten pari-passu-Beteiligung vorgesehen.

UM DIES ZU ERMÖGLICHEN, MÜSSTE SPRIND IM RAHMEN EINES BUNDESGESETZES „BELIEHEN WERDEN“ – WAS BEDEUTET DAS?

BD: Mit der „Beleihung“ kann eine hoheitliche Aufgabe auf juristische Personen des privaten Rechts oder auf natürliche Personen übertragen werden. Durch ein Gesetz zur Förderung und Finanzierung von Sprunginnovationen soll die SPRIND direkt beliehen werden. Diese Beleihung kann mit folgender Aufgabe verbunden werden: Der SPRIND wird das Recht und die Pflicht übertragen, eigenständig Projekte für Sprunginnovationen systematisch zu ermitteln, zu evaluieren und bedarfsgerecht zu finanzieren.

RL: Im Rahmen der Beleihung könnte SPRIND eigenständig über die Projektauswahl entscheiden und würde freie Hand bei der Wahl von Finanzierungsinstrumenten und -bedingungen im Rahmen haushaltsrechtlicher und beihilferechtlicher Vorgaben erhalten. Ergänzt um einen bundeshaushaltsrechtlichen Selbstbewirtschaftungsvermerk würde SPRIND weitgehende Freiheit hinsichtlich der Ausgestaltung ihrer Finanzierungen erhalten. Selbstverständlich gibt es weiterhin eine umfangreiche Berichtspflicht, um die Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Mittelverwendung zu dokumentieren. Unserer Meinung nach ist eine Beleihung der beste Weg, um einen Rechtsrahmen zu schaffen, der es ermöglicht, eine öffentliche Mittelverwendung mit den finanziellen Entscheidungsmöglichkeiten und der Agilität privatwirtschaftlicher Instrumente zu vereinen. Nur so können wir Sprunginnovationen mit dem notwendigen „geduldigen Kapital“ in ausreichender Höhe finanzieren und in Europa entwickeln sowie auch halten.

SPRIND WURDE NAHEZU ZEITGLEICH MIT DEM BEGINN DER CORONA-PANDEMIE GEGRÜNDET. INWIEFERN HAT CORONA DEN AUFBAU DER BUNDESAGENTUR BEHINDERT UND VERLANGSAMT?

RL: Bei meiner Bewerbung als Direktor der Agentur habe ich eine verteilte Organisation mit digitalisierten Prozessen vorgeschlagen, bei der alle Mitarbeiter:innen vollständig remote arbeiten können. Denn es ist wichtiger, die besten und motiviertesten Leute zu bekommen, als dass alle Leute stets physisch in einem Büro zusammen sind. Das hat die Ministerien überzeugt und so haben wir es dann auch umgesetzt. Deshalb hat uns Corona in unseren Abläufen nicht so stark behindert, aber natürlich

war das Umfeld insgesamt schwieriger. Manche Kolleg:innen hat man erst nach einem Jahr endlich mal in „echt“ kennengelernt! Inzwischen haben wir eine „betriebsfähige“ Personalstärke von rund 50 Mitarbeiter:innen erreicht. Und wir haben seit Dezember 2021 auch ein eigenes Büro für die rund 25 Mitarbeiter:innen in Leipzig, das als zentraler Treffpunkt dient.

BD: Rückblickend betrachtet haben uns die administrativen und regulatorischen Vorgaben stärker ausgebremst als das Virus. Ein Beispiel: Wir mussten erst ohne Personal eine Ausschreibung für eine Personalagentur machen, bevor wir diese beauftragen konnten, uns bei der Personalsuche zu unterstützen. Im Nachhinein, wenn man das geschafft hat, kommt man sich ein wenig wie Münchhausen vor, der behauptete, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen zu haben.

SPRIND IST LAUT KABINETTSBESCHLUSS VOM AUGUST 2018 „ZUNÄCHST BEFRISTET ALS EXPERIMENTIERPHASE FÜR EINE LAUFZEIT VON ZEHN JAHREN GEPLANT“ MIT EINEM MITTELBEDARF VON INSGESAMT RUND EINER MILLIARDE EURO. WIE FÄLLT NACH DREI JAHREN EUER ZWISCHENFAZIT AUS?

BD: Sowohl seitens der beiden Ministerien BMBF und BMWK, welche die Governance ausüben, als auch von Vertreter:innen des Bundestages erhalten wir sehr viel Zuspruch zum bisher Erreichten. Das spiegelt sich auch in einer deutlichen Erhöhung der finanziellen Mittel für SPRIND in den Jahren 2022 und 2023 wider. Das freut uns sehr und ist natürlich ein enormer Ansporn. Stellvertretend für alle Unterstützer:innen danken wir an dieser Stelle unseren Ansprechpartner:innen in BMBF und BMWK ebenso wie unseren Aufsichtsrät:innen für ihre Zeit und ihr außergewöhnliches Engagement: Ohne sie hätten wir es nicht so weit geschafft!

RL: Gemeinsam wollen wir – dem Motto des Koalitionsvertrages folgend –auch in den nächsten Jahren „Mehr Fortschritt wagen“. Wir wollen SPRIND zum „One-Stop-Shop“ für die Identifizierung und Inkubation von bahnbrechenden Zukunftstechnologien, zum Reallabor für niedrigschwellige, effiziente und schnelle Innovations-Entwicklung und -Finanzierung weiterentwickeln. Das ist unsere Mission.

Die gelernte Juristin BERIT DANNENBERG ist seit Frühjahr 2021 kaufmännische Geschäftsführerin von SPRIND. Sie war vorher im klassischen Wissenschaftsmanagement tätig, so in verschiedenen Einrichtungen der HelmholtzGemeinschaft und zuletzt als Verwaltungsleiterin der Fakultät IV – Elektrotechnik und Informatik der TU Berlin.

RAFAEL LAGUNA DE LA VERA ist Gründungsdirektor der Bundesagentur für Sprunginnovationen. Mit 16 gründete er sein erstes Start-up, Elephant Software. Er baute zahlreiche weitere Technologieunternehmen auf und arbeitete als Technologieinvestor, Interimsmanager und Berater für Venture Capital Fonds. Sein Engagement bei der Open-Xchange AG und SUSE Linux begründeten seinen Ruf als Open-Source-Pionier und Kämpfer für das offene Internet.

TEAM

» DIE ERSTE SPRUNGINNOVATION DER BUNDESAGENTUR FÜR SPRUNG

UNSERE WETTBEWERBE FÜR WELTVERÄNDERER CHALLENGES

UNSER ZIEL:

VISIONÄRE LÖSUNGEN ZUR BEWÄLTIGUNG DER GROSSEN FRAGEN UNSERER ZEIT (ER-)FINDEN

INNOVATIONSWETTBEWERBE HABEN BEWIESEN, DASS SIE AUSGANGSPUNKT FÜR RADIKALE NEUERUNGEN UND TIEFGREIFENDE VERÄNDERUNGEN SEIN KÖNNEN.

DAS PRINZIP: EIN AMBITIONIERTES ZIEL – UND EIN WETTBEWERB UM DIE BESTE LÖSUNG.

Institutionen im Ausland führen derartige Wettbewerbe seit langem durch. Mit den CHALLENGES hat SPRIND nun auch in Deutschland einen professionellen Rahmen geschaffen, um im Wettbewerb Lösungen für die großen Herausforderungen unserer Zeit zu finden.

SPRIND widmet sich mit den Challenges ausschließlich Themen, bei denen ein Durchbruch von besonderer gesellschaftlicher Bedeutung besteht. Zum Beispiel die Gesundheitsversorgung, die Bereitstellung nachhaltiger Energie, der Kampf gegen den Klimawandel oder die Entwicklung neuer Schlüsseltechnologien. Hoch ambitionierte Ziele, die Neudenker:innen anziehen, also Menschen, die das Potential haben, Sprunginnovationen zu schaffen – und sich dabei nicht von Unwägbarkeiten oder der Möglichkeit des Scheiterns abschrecken lassen.

HILFT BEI UNTIEFEN: DAS COACHING-TEAM

Bei einer SPRIND Challenge starten zwischen 5 und 15 Teams. Im laufenden Wettbewerb steht für die Teams dann nicht nur spannende Forschungs- und Entwicklungsarbeit an, sondern es warten oftmals auch unbekannte Anforderungen aus Prüfungs- oder Zulassungsverfahren sowie die Ausrichtung auf neue Geschäftsmodelle und Märkte, die in den meisten Fällen noch gar nicht existieren.

Deshalb werden alle Teams neben finanzieller Unterstützung von einem Coaching-Team begleitet, das mit komplementärem Knowhow hilft, diese Untiefen zu meistern.

FINANZIERUNG DER CHALLENGES

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

Bundesministerium für Bildung und Forschung

ANTIVIRALE MITTEL CARBON-TO-VALUE LONG-DURATION ENERGY STORAGE

• NEW COMPUTING CONCEPTS

EXPERTEN

SPRIND CHALLENGES VERSAMMELN TEAMS, DIE UNSERE WELT NEU DENKEN UND NEU FORMEN

NEUE TECHNOLIGIEN? JETZT SCANNEN

NEUE TECHNOLIGIEN? JETZT SCANNEN

ANTIVIRALER THERAPEUTIKA MIT BREITBANDWIRKUNG

Viren sind eine unberechenbare Bedrohung für die weltweite Gesundheit, für Wirtschaft und Gesellschaft – das wissen wir spätestens seit der SARS-CoV-2-Pandemie. Seit ihrem Beginn sind mehrere Millionen Tote zu beklagen. Noch immer fehlt es an wirksamen Therapeutika gegen SARSCoV-2 und neu auftretende Varianten. Tatsache ist: Auch gegen viele andere Viren gibt es bis heute keine Therapeutika. Potenzierende Viruslast, hohe Mutationsraten und limitierte Angriffspunkte sind Viren inhärent, machen sie zu wahren „Überlebenskünstlern“ und stellen hohe Anforderungen an die Wirkstoffentwicklung. Das große Verlangen, die Pandemie zu überwinden, verhalf neuen Technologien auf der Basis von mRNA und ebenso neuen Wegen in der „drug delivery“ zum schnellen Durchbruch in der Impfstoffentwicklung – entgegen den Erwartungen vieler Expert:innen. Analog dazu braucht es Durchbrüche in der antiviralen Wirkstoffentwicklung. Zusätzlich zu bekannten Viren braucht es Möglichkeiten, heute noch unbekannten Viren zu begegnen, um zukünftige Pandemien im Keim zu ersticken. Es braucht also vollkommen neue, hochinnovative Ansätze, die eine Bekämpfung von viralen Infektionen ermöglichen. Deswegen unterstützt die SPRIND mit dieser Challenge neue technologische Ansätze für Sprunginnovationen zur Bekämpfung von viralen Infektionen.

Viren sind eine unberechenbare Bedrohung für die weltweite Gesundheit, für Wirtschaft und Gesellschaft – das wissen wir spätestens seit der SARS-CoV-2-Pandemie. Seit ihrem Beginn sind mehrere Millionen Tote zu beklagen. Noch immer fehlt es an wirksamen Therapeutika gegen SARSCoV-2 und neu auftretende Varianten. Tatsache ist: Auch gegen viele andere Viren gibt es bis heute keine Therapeutika. Potenzierende Viruslast, hohe Mutationsraten und limitierte Angriffspunkte sind Viren inhärent, machen sie zu wahren „Überlebenskünstlern“ und stellen hohe Anforderungen an die Wirkstoffentwicklung. Das große Verlangen, die Pandemie zu überwinden, verhalf neuen Technologien auf der Basis von mRNA und ebenso neuen Wegen in der „drug delivery“ zum schnellen Durchbruch in der Impfstoffentwicklung – entgegen den Erwartungen vieler Expert:innen. Analog dazu braucht es Durchbrüche in der antiviralen Wirkstoffentwicklung. Zusätzlich zu bekannten Viren braucht es Möglichkeiten, heute noch unbekannten Viren zu begegnen, um zukünftige Pandemien im Keim zu ersticken. Es braucht also vollkommen neue, hochinnovative Ansätze, die eine Bekämpfung von viralen Infektionen ermöglichen. Deswegen unterstützt die SPRIND mit dieser Challenge neue technologische Ansätze für Sprunginnovationen zur Bekämpfung von viralen Infektionen.

Ziel der Challenge ist es, mit bahnbrechenden Technologien das Repertoire an antiviralen Therapeutika zu erweitern, damit in Zukunft neue Behandlungsmöglichkeiten zur Auswahl stehen und Patient:innen schnell geholfen werden kann. Dafür entwickeln die Challenge-Teams Ansätze für Breitbandvirostatika und Plattformtechnologien zur schnellen Entwicklung antiviraler Wirkstoffe.

Ziel der Challenge ist es, mit bahnbrechenden Technologien das Repertoire an antiviralen Therapeutika zu erweitern, damit in Zukunft neue Behandlungsmöglichkeiten zur Auswahl stehen und Patient:innen schnell geholfen werden kann. Dafür entwickeln die Challenge-Teams Ansätze für Breitbandvirostatika und Plattformtechnologien zur schnellen Entwicklung antiviraler Wirkstoffe.

WIR BRAUCHEN SPRUNGINNOVATIONEN ZUR BEKÄMPFUNG VON VIRALEN INFEKTIONEN. WIR BRAUCHEN MUTIGE

WIR BRAUCHEN SPRUNGINNOVATIONEN ZUR BEKÄMPFUNG VON VIRALEN INFEKTIONEN. WIR BRAUCHEN MUTIGE IDEEN!

IDEEN!

Zu diesem Thema haben die SPRIND 45 Projektvorschläge erreicht. Im Herbst 2021 wählte die Jury neun Teams aus, die umgehend in die insgesamt dreijährige Challenge gestartet sind. Nach einem Jahr fand im Oktober 2022 eine erneute Jury-Sitzung zur Zwischenevaluation der bisherigen Ergebnisse statt.

Zu diesem Thema haben die SPRIND 45 Projektvorschläge erreicht. Im Herbst 2021 wählte die Jury neun Teams aus, die umgehend in die insgesamt dreijährige Challenge gestartet sind. Nach einem Jahr fand im Oktober 2022 eine erneute Jury-Sitzung zur Zwischenevaluation der bisherigen Ergebnisse statt.

Zum Erscheinen dieser Publikation sind noch maximal sechs Teams weiter im Rennen.

Zum Erscheinen dieser Publikation sind noch maximal sechs Teams weiter im Rennen.

TEAMS

TEAMS

• VIRUSTRAP nutzt die DNA-Origami-Technologie, um Fallen für Viren im Nanomaßstab zu bauen. Dafür konstruiert das Team um Prof. Dr. Hendrik Dietz (Capsitec GmbH) Halbschalen aus einzelsträngiger DNA, die Viren umschließen und sie so neutralisieren. Größe und Form der Schalen lassen sich dabei flexibel an unterschiedliche Viren anpassen.