Pour ce numéro, nous sommes partis à la recherche d’hommes et de femmes de science personnellement concernées par leur objet d’étude. C’est le cas notamment d’une chercheuse en sciences de l’éducation qui a une histoire familiale algérienne: elle étudie le racisme anti-musulman qu’elle a elle-même vécu dans sa chair. Quatre autres scientifiques et elle évoquent ouvertement leur rapport à cette confluence, à partir de la page 16. Initialement, nous nous étions tournés vers d’autres personnes dont les travaux actuels portent sur des expériences difficiles de leur vie. Certaines réponses étaient pleines de reproches. En résumé: la rédaction d’Horizons serait implicitement partie du principe que la recherche est moins objective dans le Sud global. Celle-ci stigmatiserait des individus déjà discriminés par la société.

Parmi toutes nos demandes d’interview, une seule concernait une personne originaire du Sud global et qui y fait de la recherche – elle faisait dès lors office d’exception. L’hypothèse selon laquelle nous soupçonnions en particulier les scientifiques de cette région de partialité a donc rapidement été réfutée. En revanche, nous avons bel et bien présupposé que la question de la distanciation professionnelle et des partis pris inconscients occupe intensément quiconque étudie des groupes discriminés et en fait partie. Pour nous, il s’agit d’un atout. Les réactions le montrent: il faut éviter bien des pièges si l’on veut comprendre le vécu lié au sujet de recherche à l’aune de l’exigence d’objectivité. Cela commence par la notion d’implication, telle qu’expliquée par l’historien Tobias Urech en page 18. Et cela continue avec l’objectivité tant évoquée, mais plurielle, comme l’enseigne le philosophe Jan Sprenger en page 24.

Le public accorde d’ailleurs un crédit particulier aux recherches teintées d’une touche personnelle lorsqu’il approuve fondamentalement le sujet, comme on peut le lire en page 22. Il se méfie par contre davantage lorsque les résultats diffèrent de ses propres convictions. En bref: nos propres partis pris influencent notre jugement sur la recherche. Quoi qu’il en soit, une compétence clé de la science contribue heureusement à en venir à bout: la réflexion transparente.

4 En image

Témoin géant du passé

6 Nouvelles de politique scientifique

De l’importance de Wikipédia, d’un magazine radio et de la fuite des cerveaux aux Etats-Unis

10 Actualités de la recherche

Perles de verre à prix d’or, explosion révèlant le cœur d’une comète, parents transmetteurs d’esprit d’initiative

13 Comment ça marche?

Endométriose atténuée en douceur

32 Reportage

Le jeu feuille-cailloux-ciseaux révèle la pensée sociale

36 Fossile contre électrique

La course de l’essence et du diesel à travers les décennies

38 Avis d’experte sur la situation aux USA Claudia Brühwiler explique l’hostilité de Donald Trump envers la science

40 Sur le marché du désir d’enfant Qui correspond à la norme peut avoir des bébés

42 A propos d’ancêtres unicellulaires Les archées d’Asgard bousculent l’histoire de l’évolution

43 Matériau pour la biodiversité Des trous dans le béton réduisent le bruit urbain et attirent de petits animaux

44 Echec d’une étude à cause de l’embargo En Iran, la recherche sur l’effet des édulcorants ne fonctionne pas

Dossier: Recherche et implication personnelle

16 Cinq témoignages

Récits de scientifiques qui étudient leur propre vécu

21 Tournant subjectif

Les études de genre ont rendu la dimension personnelle acceptable

24 A propos de toutes les objectivités

Entretien sur les pièges de l’acquisition impartiale de connaissances

28 Et les méthodes ont pris corps

De l’acquisition d’un savoir fiable aux possibilités de vérifications

A gauche: Qu’est-ce qui n’appartient qu’à moi? Que puis-je vraiment percevoir de façon objective?

En couverture: des fragments d’identité s’immiscent aussi dans la recherche. Photos: Angelika Annen

46 Portrait

Comment l’étudiante

Margot Romelli est devenue cheffe d’expédition

48 Les pages des éditeurs

50 Vos réactions/ Impressum

51 Débat

Faut-il davantage de règles pour la recherche sur les virus dangereux en laboratoire?

Face à cette structure à la fois futuriste et marquée par le temps, une certaine désorientation. A y regarder de plus près, on discerne du béton, mais comme repeint par les herbes et des graffitis. Deux personnes, toutes petites, en haut à droite dans l’image, révèlent la taille de la construction: large et haute. Il s’agit d’une tour de refroidissement d’une ancienne centrale thermique quasi centenaire de Charleroi, en Belgique.

Cette vue d’en haut a été soumise au concours FNS d’images scientifiques 2025. Son auteure, la géographe Aude Le Gallou, consacre depuis bientôt dix ans ses recherches aux lieux abandonnés en Europe et aux EtatsUnis, et à leur réappropriation par des touristes d’un autre genre: les adeptes d’urbex, ou l’exploration urbaine de ces zones en friche et souvent oubliées. «En interrogeant des urbexeurs pour mon travail, je me suis aperçue que ces ruines leur offraient des expériences sensorielles et émotionnelles très fortes. Grâce à sa popularisation sur les réseaux sociaux, cette fascination donne à ces vestiges une visibilité nouvelle et met en lumière des espaces par ailleurs délaissés et marginalisés.»

Aude Le Gallou, enseignante et chercheuse à l’Université de Genève, a élargi son champ scientifique pour s’intéresser au concept de fantôme. «Ces endroits manifestent un enchevêtrement des temps. On y trouve la trace d’un passé qui n’existe plus que sous forme de fragments, qui continuent néanmoins de hanter les sociétés actuelles», résume-t-elle.

Ces espaces déchus, qui sont aussi devenus des havres de biodiversité, posent des questions difficiles. Faut-il les préserver intouchés, comme des témoins géants, pour le plaisir des voyageurs et des scientifiques? Ou les transformer, voire les raser pour créer une nouvelle strate historique ou la prochaine aventure industrielle? «S’il n’y a pas de réponse absolue, il s’agit parfois de lieux de mémoire collective importants que les projets futurs ne doivent pas ignorer.»

Christophe Giovannini (texte), Aude Le Gallou (image)

«Il n’y a guère plus de lieux tel Wikipédia, où l’échange d’informations est possible au-delà des frontières partisanes.»

Pendant des années, la physicienne Jess Wade (GB) a publié un article par jour sur une chercheuse des disciplines STEM sur Wikipédia. L’encyclopédie en ligne permet à tous de consulter et d’ajouter du contenu librement Dans Nature, Jess Wade compare les pages de discussion de Wikipédia, où les membres de la rédaction débattent librement, à la révision scientifique par les pairs. Elle souligne que les articles consacrés aux femmes présentent de grandes lacunes. jho

En 2008 déjà, les robots de laboratoire Adam et Eve testaient de nouvelles substances actives dans des cellules de levure, évaluaient les résultats et décidaient seuls quelle substance tester ensuite. Google veut franchir un nouveau cap et générer des hypothèses pour toutes sortes de questions scientifiques. L’entreprise a annoncé Co-scientist, son nouveau système d’IA correspondant, au printemps 2025.

Elle a éprouvé son concept sur une vieille question de recherche sur les virus qui infectent les bactéries. La plupart des virus possèdent une queue qui injecte leur ADN. Or, certains qui en sont dépourvus y parviennent aussi. On ignorait comment jusqu’à récemment.

quels nous sommes arrivés après des années.» Co-scientist ne pouvait pas connaître ces résultats, gardés confidentiels jusqu’à la publication en raison d’une demande de brevet.

«L'hypothèse principale reflétait exactement nos résultats.»

Tiago Dias da Costa de l’Imperial College London a résolu le mystère – les virus utilisent les queues d’autres virus – peu avant que Co-scientist ne soit chargé de le faire. Le chercheur a partagé son enthousiasme pour le travail de l’IA à la BBC: «Nous avons été très surpris, car l’hypothèse principale correspondait aux résultats aux-

vous informe quatre fois par an sur le monde suisse de la recherche scientifique. Abonnez-vous ou offrez un abonnement à vos amis et à vos amies – c’est gratuit.

Le nouveau système d'IA repose sur l’interaction de plusieurs modèles linguistiques, spécialisés dans diverses tâches comme la génération et l’évaluation d’idées ou l’établissement de classements. Les modèles n’avaient reçu que la question de recherche de Tiago Dias da Costa, avec son introduction et sa liste de références. Maria Liakata, professeure en traitement du langage naturel à l’Université Queen Mary de Londres, dit ne pas être surprise que l’IA parvienne à combiner des informations déjà connues pour en créer de nouvelles. Elle a néanmoins appelé à la retenue. L’étude de Google serait plutôt destinée à faire sensation, contenant peu d’informations techniques. «Vu que le système est aussi gourmand en ressources, les scientifiques devront collaborer avec Google afin de pouvoir l’utiliser.» ff

Pour vous abonner à l’édition papier, c’est ici: revue-horizons.ch/abo

Point de vue

L’émission «Wissenschaftsmagazin» de la radio publique alémanique SRF 2 sera supprimée fin 2025. Début février, l’annonce a mené à deux pétitions, dont une colancée par Otfried Jarren, professeur émérite en sciences de la communication (UZH) et ex-président de la Commission fédérale des médias.

Otfried Jarren, pourquoi vous battez-vous pour l’émission scientifique phare de la SRF?

Une case horaire consacrée à la science va disparaître. Cela comporte le risque d’une réduction des ressources. La structure de la rédaction scientifique ne doit pas en souffrir, ni la qualité de l’offre.

Vaut-il la peine de se battre pour un format en perte d’audience?

C’est en effet ambivalent. Comme le dit à raison la SSR, l’engagement à la radio se fait à travers la musique. Les auditeurs changent de chaîne lors de longs passages parlés. Et c’est vrai que la science n’est pas un sujet facile. Toutefois, lorsqu’un format disparaît, on ne sait plus où trouver des informations sur la science et la communauté se réduit. Cela ne doit pas arriver.

Vous avez discuté avec Nathalie Wappler, directrice de la SRF, au sein du comité de pétition. Qu’en est-il ressorti?

Je dois reconnaître que la SRF a une grande sensibilité pour les thèmes scientifiques. Les

«La SSR devrait collaborer davantage avec les institutions scientifiques», dit Otfried Jarren de l’Université de Zurich. Photo: Christian Beutler / Keystone

compétences spécialisées doivent être maintenues et regroupées et les produits diffusés dans de nombreux formats. C’est compréhensible du point de vue de la direction, mais risque de nuire à la spécialisation et à la diversité des thèmes. Il devient plus difficile pour

les journalistes de choisir elles-mêmes les sujets. En tant que fournisseuses de contenu, elles devront davantage réagir à l’actualité. Or, c’est insuffisant pour assurer une bonne couverture de l’actualité scientifique.

Les rédactions scientifiques sont de plus en plus rares et petites. Comment la SSR peut-elle maintenir la qualité? La SSR devrait collaborer davantage avec les institutions de recherche, les hautes écoles, le FNS, les académies. Elle pourrait mettre en place une communauté de scientifiques pour être informée tôt de projets innovants et recevoir des suggestions de sujets. Elle pourrait tester de nouveaux formats.

Les institutions de recherche devraientelles financer une fondation pour sauver le journalisme scientifique suisse? L’idée, ancienne, n’est pas mauvaise en soi. Or, même les produits soutenus par une telle fondation doivent pouvoir être publiés. Si cela fonctionnait pour la Wochenzeitung, la NZZ suivrait-elle? La science occupe toujours moins de place dans la presse. Et pourquoi une fondation, de plus alimentée par de l’argent public, devrait-elle financer, voire subventionner des éditeurs? Les contenus payés par des fondations seraient-ils perçus comme une prestation journalistique indépendante? Il faut rappeler ses obligations à la SSR et la soutenir dans son rôle de service public. Florian Fisch

Dans la revue Nature, Eric Reinhart, chercheur indépendant à Chicago, a vivement contesté l’opinion selon laquelle les scientifiques devraient être politiquement neutres. Au vu de l’espérance de vie moyenne très faible aux Etats-Unis et des dépenses de santé par habitant de loin les plus élevées au monde, les spécialistes en santé du pays ne devraient pas rester indifférents à la pauvreté et aux lacunes du système social. Pour le psychanalyste clinicien, leur critique justifiée des coupes sombres de Donald Trump semble désormais partisane, car ils ont manqué de mettre Joe Biden face à ses responsabilités. «Une médecine qui se concentre sur le traitement des maladies plutôt que sur leur prévention par des politiques publiques se plaint maintenant d’une ingérence supposée de la politique dans la santé.» ff

«Les universités américaines et leurs scientifiques sont les principales victimes de l’ingérence politique et idéologique», explique Jan Danckaert, recteur de la Vrije Universiteit Brussel, dans The Guardian britannique. Son université a donc créé douze postes pour les postdocs internationaux. «Nous considérons de notre devoir d’aider nos collègues américains.»

Yasmine Belkaid, directrice générale de l’Institut Pasteur à Paris, l’exprime de façon plus pragmatique. Elle reçoit au quotidien des demandes de personnes – de France, d’Europe, voire des Etats-Unis – qui veulent rentrer. «On pourrait parler de triste opportunité, c’est néanmoins une opportunité.» La ruée sur les élites de la science américaine est lancée, clament des voix de la politique. Les Pays-Bas veulent ainsi saisir l’occasion par un fonds pour les scientifiques internationaux. La demande mondiale de personnes de haut niveau est forte, note le ministre de l’Education, Eppo

Bruins: «Simultanément, le climat géopolitique change, ce qui accroît la mobilité des scientifiques.» Divers pays d’Europe s’efforcent désormais d’attirer des talents du monde entier. «Les Pays-Bas doivent continuer à jouer un rôle de pionnier dans ce domaine.»

L’Allemagne abonde dans ce sens, selon le Tagesspiegel: Ulrike Malmendier, conseillère politique, parle d’opportunité énorme. «Les Etats-Unis constituent un nouveau vivier de talents pour nous», dit Patrick Cramer, président de la Max-Planck-Gesellschaft. Dans cette atmosphère de ruée vers l’or, Jan-Martin Wiarda, auteur de l’article du Tagesspiegel, avertit toutefois: «Le débat de politique scientifique devrait se concentrer sur la façon d’aider les nombreux scientifiques qui souhaitent rester aux Etats-Unis. Une fois qu’ils seront partis, la lutte pour la démocratie et la liberté de la science deviendra plus vaine encore.» jho

scientifique et le journaliste

Cette étonnante découverte approfondira nos connaissances de l’ADN des dinosaures. alors, Jurassic Park devient une réalité ?

Non !

Hébergeur à but non lucratif pour les prépublications

Les archives gratuites de prépublications Biorxiv et Medrxiv sont réorganisées, annonce Science. Créées en 2013 et 2019, elles ont depuis publié ensemble plus de preprints que n’importe quelle autre archive de biologie. Le trafic de données a fait un bond durant la pandémie de covid, car les scientifiques ont soudainement déposé pléthore de manuscrits, pour notamment accélérer les traitements médicaux. Après un net recul post-pandémique, les chiffres sont presque revenus au même niveau en 2024. L’organisation à but non lucratif Openrxiv va prendre le relais de l’ancien exploitant des plateformes, Cold Spring Harbor Laboratory. Selon John Inglis, cofondateur des sites Internet, ce transfert vise à garantir l’indépendance: «Il s’agit de contribuer à améliorer les possibilités technologiques et les interfaces utilisateurs ainsi que la collecte de fonds et le marketing.» jho

Vous voulez dire « peut-être » ?

Je veux dire « non ».

J’ai une super idée de gros titre avec Jurassic Park...

Ce

n’est que de la fiction. Ça n’arrivera pas. Ouais.

Vous allez quand même faire cette une, n’est-ce pas ? Oui !

L’opinion de la relève

Dans ma recherche, nous développons des outils d’intelligence artificielle et d’imagerie de cellules et de tissus pour améliorer le diagnostic des tumeurs. Ce secteur exige une expertise hautement spécialisée et rare. En tant que scientifique venant du Liban, un pays étranger non membre de l’UE et l’AELE (pays tiers), travailler en Suisse est une opportunité précieuse, mais semée d’embûches, même après un parcours académique dans une institution fédérale. Mon permis de travail est lié à mon employeur, rendant chaque transition professionnelle incertaine. Au-delà des qualifications requises, il faut naviguer à travers une bureaucratie complexe qui fait de chaque évolution de carrière un véritable défi.

Si les instituts de recherche recrutent plus volontiers des scientifiques de pays tiers, les hôpitaux, pourtant à la pointe de la recherche et de la médecine de précision, hésitent à s’engager dans ces démarches. Pour l’employeur, prouver qu’aucun candidat suisse ou européen ne peut occuper le poste est un processus long et dissuasif. Au-delà des barrières formelles, être une chercheuse de pays tiers en Suisse signifie aussi évoluer sous une pression constante liée à ce statut. La précarité administrative s’accompagne d’un sentiment latent de discrimination, renforcé par l’attitude de certains services RH et administratifs. On nous rappelle trop souvent que notre situation représente un «effort supplémentaire» pour l’institution, comme si notre présence relevait d’une faveur plutôt que de notre contribution légitime.

Les restrictions en Suisse pour les chercheuses et chercheurs issus de pays tiers empêchent le marché du travail de les orienter vers les entreprises qui ont besoin de leurs compétences. Et génèrent une inégalité dans les chances d’évolution. Face à ces obstacles, plusieurs de mes anciens collègues ont renoncé à poursuivre leur carrière ici, malgré des opportunités scientifiques. Ainsi, ces régulations inadaptées aux besoins réels du secteur limitent la diversité, freinent l’innovation et compliquent l’intégration des avancées technologiques en milieu hospitalier. Si la Suisse veut rester un pôle d’excellence compétitif, elle doit assouplir les critères d’embauche pour les scientifiques de pays tiers.

Rita Sarkis travaille en pathologie digitale et transcriptomique spatiale à l’Institut universitaire de pathologie du CHUV. Elle a présidé l'ELSA de l’EPFL jusqu'en 2023.

Le chiffre

des articles médicaux contiennent des découvertes sur une autre catégorie de maladies que celle envisagée au départ L’étude sur les découvertes inattendues publiée dans Research Policy a comparé les catégories de plus de 1,2 million d’articles avec plus de 90 000 demandes de financement qui ont été soumises aux National Institutes of Health US entre 2008 et 2016. En recherche appliquée, il y a eu un peu moins de résultats imprévus qu’en recherche fondamentale, mais davantage dans les appels à projets sur des thèmes spécifiques que dans les appels ouverts. ff

Le concept

Qui était jeune en Suisse dans les années 1990 pense au Platzspitz à Zurich et aux héroïnomanes quand on évoque les drogues. Pourtant, selon l’OMS, ce mot désigne simplement toute «substance capable de perturber le fonctionnement d’un organisme vivant et qui n’est pas un aliment». Dans le langage courant, il renvoie plutôt aux agents «provoquant un état d’ivresse», écrit le Bundestag allemand. Le concept se circonscrit souvent autour des substances illégales, alcool et nicotine exceptés.

Des substances psychoactives telles que la psilocybine, la MDMA et le LSD en font partie. Elles faisaient l’objet d'environ 60 études cliniques dans le monde en 2023, comme l’écrivait le Bulletin des médecins suisses. Elles portaient notamment sur le traitement de dépressions et des troubles de stress post-traumatique. La Suisse joue un rôle important sur ce plan, notamment à cause de sa politique pragmatique en matière de drogues. Depuis 2007, on y mène des recherches sur des substances illicites Depuis 2014, des applications médicales limitées sont admises. ll est peut-être temps d’abandonner le concept connoté de «drogue». jho

Les conditions extérieures déterminent souvent le comportement d’un animal dans une situation donnée: dans quel état se trouve un individu? Son comportement est-il influencé par ses congénères? Tom Ratz, biologiste de l’évolution à l’Université de Zurich, a étudié l’impact de tels facteurs sociaux et environnementaux sur le comportement de veuves noires. Bien que venimeuses, ces araignées originaires d’Amérique du Nord ne sont pas aggressives, selon le chercheur. On peut donc bien travailler avec elles.

Les femelles veuves noires tissent des toiles complexes: certains fils servent à la capture des proies, tandis que d’autres sécurisent la toile contre les prédateurs. Tom Ratz a laissé des veuves noires tisser leur toile chacune dans sa boîte, mais a donné deux fois moins à manger à la moitié d’entre elles. Le biologiste a comparé deux comportements chez les araignées affamées et celles bien nourries: leur agressivité face à une potentielle proie prise dans la toile et le nombre de fils protecteurs tissés. Le chercheur a également installé une rivale dans la boîte de certaines araignées de laboratoire.

Toutes les araignées, affamées ou non, ont tissé plus de fils protecteurs en présence d’une rivale. «La toile a une grande valeur pour l’araignée, note Tom Ratz. Elle doit la défendre, même physiquement affaiblie.» Il en va autrement dans le test de la proie: en présence d’une rivale, les spécimens bien nourris étaient plus agressifs face à un stimulus vibratoire imitant un insecte pris dans la toile. Les araignées mal nourries sont, elles, restées à l’écart. «Une veuve noire peut rester des mois sans manger, dit-il. Ne prendre aucun risque en présence d’une rivale pourrait s’avérer la meilleure option pour une araignée affaiblie.» Les divers comportements ont révélé des avantages au cours de l’évolution, note le chercheur. Des expériences telles que la sienne pourraient donc permettre de déterminer quel facteur de sélection évolutif –la compétition ou l’état nutritionnel – joue un rôle prépondérant. Simon Koechlin

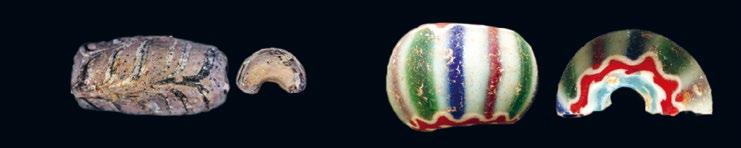

Les objets sont d’excellents conteurs d’histoire. Encore faut-il les faire parler. Dans le cadre de son doctorat réalisé à l’Université de Genève, Miriam Truffa Giachet a analysé près d’un millier de perles de verre collectées en Afrique de l’Ouest. Son étude éclaire d’un jour nouveau les liens commerciaux entre cette région et l’Europe à l’époque coloniale.

A partir du XVe siècle, début des grandes découvertes, les perles de verre sont «massivement» manufacturées sur le Vieux Continent, à Venise puis en Europe centrale et du Nord, explique Miriam Truffa Giachet. Ces biens sont exportés en Afrique de l’Ouest, où ils sont prisés, car le verre y est considéré comme une matière exotique de choix. Chaque type de perles (monochromes, striées, à ocelles, etc.) a sa valeur propre. «Certaines étaient échan-

gées contre de l’or et des peaux, d’autres contre des esclaves», illustre la chercheuse. Miriam Truffa Giachet s’est servie d’une technique à échantillonnage laser afin d’identifier les matières premières utilisées pour la fabrication du verre. Pour déterminer l’origine des perles, les résultats ont été croisés avec des données archéologiques et historiques, comme des catalogues avec des échantillons conçus par les fabricants. «La spécificité de l’étude tient au nombre élevé de perles examinées, à son caractère systématique», souligne la spécialiste. La base de données qu’elle a établie pourra servir à d’autres chercheuses et chercheurs. Benjamin Keller

M. Truffa Giachet et al.: The systematic techno-stylistic and chemical study of glass beads from post-15th century West African sites. Plos One (2025)

Une équipe de l’ETH Zurich a introduit dans les capillaires d’une oreille de souris ces micro-robots en forme de fleur, recouverts de nanoparticules de fer et de colorant fluorescent. Contrôlés magnétiquement, ils sont suivis par une combinaison de lumière et d’ultrasons. Cela permet de visualiser les vaisseaux en détail et, un jour, de diffuser précisément des médicaments, espère le premier auteur. yv

Manger plus sainement grâce à sa carte client

Présenter sa carte de fidélité en caisse lors de l’achat de produits alimentaires est courant en Suisse. Une application développée par des scientifiques de l’Université de Saint-Gall utilise les données recueillies sur la carte pour prodiguer des conseils nutritionnels personnalisés. La teneur en calories et la composition des aliments achetés y sont analysées. Un algorithme, élaboré en collaboration avec des nutritionnistes de l’Université et de l’Hôpital de l’Ile de Berne, soumet ensuite automatiquement des recommandations, comme de réduire la quantité de sucre dans les céréales. «Il suffit d’associer une fois la carte de fidélité et le reste se fait tout seul», explique la doctorante Jing Wu. Selon elle, c’est important, car d’autres apps nutritionnelles échouent en raison de l’obligation de consigner ses repas. Cette méthode est sujette aux erreurs, et les utilisatrices et utilisateurs abandonnent rapidement. Reste encore à résoudre un problème: l’application suppose que dans un ménage de plusieurs personnes, toutes mangent à peu près la même chose. yv

J. Wu et al.: FoodCoach: Fully Automated Diet Counseling.

Journal of Biomedical and Health Informatics (2025)

Le Ctenacanthus était un superprédateur des mers préhistoriques il y a 370 millions d’années. Ce grand requin ancestral saisissait sa proie et en arrachait de gros morceaux en secouant la tête, a révélé l’analyse mécanique d’une dent fossile soumise à une pression simulée (flèches): mordre (a) et secouer (b) ne sollicite la dent que localement. Tandis qu’en cas de saisie (c, d), la pression se répartit défavorablement. L’équipe de l’Université de Zurich en conclut donc que la proie n’était pas immobilisée et mâchée. yv

Des explosions dans des cavités souterraines livrent des informations sur la vie intérieure de comètes nées il y a des milliards d’années à l’extrémité du système solaire. «Ces capsules temporelles renferment des matériaux des débuts du système solaire et elles peuvent nous en apprendre beaucoup sur sa formation et son évolution», note Daniel Müller, chercheur dans le domaine spatial à l’Université de Berne. Or, l’intérieur des comètes reste majoritairement inaccessible lors d’observations par télescope ou sonde spatiale, qui permettent uniquement d’analyser la surface, la queue et la coma. Des explosions à la surface pourraient fournir des indices sur l’intérieur.

«Les comètes ressemblent donc plutôt à de l’emmental.»

«On en avait déjà observé sur certaines comètes, note le chercheur. Or, les données étaient jusqu’à présent trop imprécises pour comprendre ce qui se passe lors d’un tel phénomène.» La mission Rosetta a offert l’unique occasion d’étudier de près la surface explosive. Des caméras et des spectromètres de masse ont enregistré une trentaine d’éruptions pendant que la sonde spatiale accompagnait la comète 67P/Tschurjumow-Gerassimenko en 2025, lors de sa phase la plus proche du Soleil. «Nous avons pu mesurer les changements dans la composition de gaz dans la coma.» Ces événements étaient parfois dus à l’évaporation de glace, plus souvent au

dioxyde de carbone. «Il se pourrait que des cavités souterraines sous haute pression éclatent et projettent de la matière dans l’espace», dit-il. La taille potentielle des cavités sur 67P a été évaluée à 500 000 mètres cubes –environ un cinquième de la pyramide de Khéops. «Les comètes ressemblent donc plutôt à de l’emmental», dit le chercheur. Reste à comprendre comment se forment les trous. «Cela pourrait être lié aux fortes variations de température sous la surface.» On espère que des expériences en laboratoire et la mission Comet Interceptor de l’ESA, prévue en 2029, permettront d’en savoir plus. Florian Wüstholz

D. R. Müller et al.: Land of gas and dust – exploring bursting cavities on comet 67P. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2025)

La clé égarée, la montre disparue: un test de démence validé par le Centre de la mémoire des Hôpitaux universitaires de Genève est très proche de la réalité du quotidien. Trois objets sont cachés à trois endroits différents sous les yeux d’une personne qui doit ensuite les nommer et les retrouver. L’étude a comparé les résultats des tests de plus de 2000 patientes et patients aux résultats d’examens neuropsychologiques et de scanners cérébraux diagnostiques. Le test détecte la démence avec une précision de plus de 90%. «Il se prête donc à un dépistage rapide, par exemple en télémédecine ou dans des régions à l’accès limité aux services spécialisés», note Federica Ribaldi, première auteure. Elle souligne l’importance du diagnostic précoce pour améliorer l’efficacité de la prévention. yv

F. Ribaldi et al.: Three-Objects-Three-Places Episodic Memory Test to Screen Mild Cognitive Impairment and Mild Dementia: Validation in a Memory Clinic Population. European Journal of Neurology (2025)

Une découverte fortuite dans la mer de Barents, au nord de la Norvège: des chercheurs ont repéré un volcan de boue qui crache de la boue, de l’eau et des gaz tel le méthane à 390 mètres de profondeur. Les couches de microbes qui s’y développent sont la base de nourriture d’une rare variété d’organismes, dont des poissons menacés. «Ce site mérite absolument d’être protégé», dit Inés Barrenechea Angeles, biologiste moléculaire soutenue par le FNS, qui a aidé à identifier des espèces d’organismes unicellulaires. Depuis, l’équipe a découvert d’autres de ces volcans dans la région. ff

G. Panieri et al.: Sanctuary for vulnerable Arctic species at the Borealis Mud Volcano. Nature Communications (2025)

En Suisse, le protège-dents est obligatoire pour la boxe et fortement conseillé pour de nombreux autres sports. Or, les produits standards sont inconfortables et le surmesure onéreux. Une variante développée à l’EPFL et au CHUV à Lausanne s’adapte parfaitement grâce à un scan et est peu coûteuse à produire en impression 3D. Elle se compose d’un plastique souple et d’un plastique dur: la partie avant, rigide, peut être changée selon la discipline et remplacée en cas de dommage. yv

N. Nasrollahzadeh et al.: A new approach to the design and fabrication of customized multi-material mouthguards to maximize athletes’ safety and comfort. Journal of Manufacturing Processes (2025)

Au travail, comment choisit-on d’être celui qui exécute des tâches ou celle qui s’organise par elle-même? Longtemps, on a supposé que c’étaient surtout les parents qui transmettaient ce type de comportement à leurs enfants. Une étude empirique longitudinale vient de le confirmer: les mères et pères qui aiment travailler en toute autonomie inculquent cela à leurs enfants, lesquels exercent généralement plus tard aussi des professions offrant un haut degré d’autodétermination.

A cet effet, plus de 1100 jeunes originaires des Etats-Unis et leurs parents ont été interviewés dès 1988 et durant plus de vingt ans au sujet de leur conception du travail. Les scientifiques ont constaté une nette corrélation entre les générations quant à l’importance de l’autonomie au travail. Elles ont recensé trois aspects du travail autonome ou autodirigé: la diversité des tâches, le degré de supervision par des supérieurs hiérarchiques et s’il s’agissait d’un travail plutôt routinier ou qui impliquait également des décisions propres.

L’étude s’est aussi penchée sur le comportement privilégié au sein de la famille: plutôt

conformiste ou autonome. «L’analyse des données a révélé que ces conceptions émanaient des parents», explique Kaspar Burger, sociologue de l’éducation à l’Université de Potsdam et à l’Université de Zurich. Pour que le travail autonome soit perçu comme positif, il est décisif que les parents incarnent certaines valeurs et attitudes à la maison, telles que l’indépendance, la prise de responsabilités et la flexibilité intellectuelle, souligne-t-il. Cela se produit généralement de manière subtile, dans le cadre d’un processus à long terme. Autre résultat: qui apprécie le travail autonome va plus loin dans ses études que celui qui est uniquement prêt à exécuter des tâches prédéfinies. Kaspar Burger présume qu’une posture autodirigée peut accroître la satisfaction au travail et se révéler bénéfique même en temps de crise: «Quiconque a appris à travailler en toute autonomie trouve plus facilement les moyens de progresser dans le monde professionnel.» Christoph Dieffenbacher

K. Burger et al.: The intergenerational reproduction of self-direction at work: Revisiting Class and Conformity. Social Forces (2025)

Comment ça marche?

Un anticorps aide à guérir le tissu muqueux enflammé en dehors de l’utérus: comment la start-up zurichoise Fimmcyte s’attaque aux lésions et aux cicatrices dues à l’endométriose.

Texte Judith Hochstrasser Illustration Ikonaut

1 — Maladie ancienne, approche nouvelle

Bien que citée dès 1900, le public ne connaît l’endométriose que depuis quelques années. On estime que 6 à 10% des femmes souffrent de cette maladie, dans laquelle des cellules de la muqueuse utérine (endomètre) se propagent aussi en dehors de l’utérus. Les femmes touchées ont souvent de fortes douleurs pendant la menstruation et risquent l’infertilité. Les traitements actuels, dont l’aspirine, des hormones ou l’ablation de l’utérus, n’agissent que momentanément ou sont très invasifs.

2 — Lésions dans tout l’abdomen Les cellules égarées de l’endomètre continuent à croître et provoquent des inflammations entraînant des lésions et des cicatrices persistantes des tissus dans toute la cavité abdomino-pelvienne, parfois jusqu’aux poumons.

3 — Tuer les cellules malades Fimmcyte, un spin-off de l’Université et de l’Hôpital universitaire de Zurich, développe un traitement de l’endométriose par immunothérapie. L’entreprise a identifié une protéine cible (A), présente uniquement sur certaines cellules du tissu lésé: les myofibroblastes (B), qui se forment lors de la cicatrisation. L’anticorps (C) correspondant à la protéine cible est injecté. Sur son chemin à travers les vaisseaux sanguins, il recrute des cellules immunitaires, les phagocytes (D) et les cellules tueuses (E), qui sont en nombre insuffisant dans les lésions de la cavité abdominale. L’anticorps y reconnaît les protéines cibles, les lie et se fixe aux récepteurs des deux types de cellules. Cela déclenche la mort cellulaire. Ainsi, les lésions et cicatrices sont atténuées, voire éliminées.

4 — Un traitement à répéter L’anticorps du spin-off est injecté sous la peau du haut du bras. Ces injections devraient être dispensées hebdomadairement durant six à huit semaines et faire disparaître les symptômes pendant environ un an. Le traitement devra ensuite probablement être répété.

Dans le miroir, son propre regard Comment mes expériences individuelles influencent-elles ma vision du monde?

Les scientifiques doivent analyser leur pensée de manière critique afin d’obtenir des résultats fiables. Pour notre galerie d’images, la photographe Angelika Annen a mis en scène l’équilibre entre introspection et confusion.

Photos: Angelika Annen

Sonder sa propre histoire ou sa maladie: cinq scientifiques racontent comment leur vécu personnel influence leur travail de recherche – ou justement pas.

Textes Martine Brocard et Katharina Rilling Photos Anoush Abrar

«Me joindre au gang était une stratégie de survie.»

Dennis Rodgers, ex-membre d’un gang au Nicaragua, étudie la violence à l’ IHEID à Genève.

«Je suis parti pour le Nicaragua en 1996 dans le cadre d’un doctorat en anthropologie sociale afin d’étudier les stratégies de survie solidaires des pauvres dans un contexte post-révolutionnaire. J’avais 23 ans. Arrivé à Managua, la capitale, j’ai subi deux chocs: premièrement, la révolution appartenait clairement au passé pour la majorité des gens, tout comme la solidarité. Deuxièmement, je me suis fait tabasser dans la rue par un gang, trois jours après mon atterrissage. C’était assez traumatisant. J’essayais de trouver un quartier pauvre où habiter. J’ai pris la mauvaise habitude de me faire passer à tabac par des gangs lors de mes tours en ville. Il s’agissait de gangs territoriaux qui protégeaient leur quartier et en interdisaient l’entrée aux étrangers. J’ai bien entendu voulu quitter le Nicaragua, mais je craignais que mon université considère que j’étais en échec. Je suis donc resté, mais aujourd’hui je dis à tous mes doctorants et doctorantes qu’il arrive de devoir changer de terrain et que la recherche est toujours quelque chose d’aléatoire. J’ai finalement pu m’établir dans un quartier pauvre, réputé pour son gang féroce. J’ai essayé de développer des relations amicales avec ses membres. Bien que mort de peur, je me suis assis dans la rue pour rencontrer des gens. Un membre du gang est venu me demander une cigarette. On a discuté. Le lendemain, il est revenu avec un groupe. Pendant deux semaines, j’ai eu des interactions plus ou moins anodines avec eux, puis ils ont commencé par me tester. Un jour, ils m’ont demandé de les aider à voler au marché. J’ai refusé. «Tu vas juste attirer l’attention du vendeur, c’est nous qui allons voler», ont-ils précisé. J’ai accepté. Ils ont volé huit culottes qu’ils m’ont chargé de revendre à des femmes du quartier. C’était un peu leur genre d’humour.

Une fois, j’ai dû me défendre quand un membre du gang m’a menacé avec un couteau. Ils ont alors déclaré que j’étais un des leurs et

m’ont proposé de les rejoindre. J’ai accepté. C’était une stratégie de survie, pas une stratégie de recherche.

J’ai demandé un statut de membre observateur et annoncé que je ne voulais ni utiliser d’arme à feu, ni attaquer d’autres quartiers, ni tabasser des gens. En revanche, je me suis défendu et j’ai protégé les gens de mon quartier lors d’attaques de gangs rivaux. Appartenir au gang m’a toujours plongé dans un dilemme éthique. J’ai fait des choses dont je ne suis pas très fier et j’ai vu des choses illégales. Mais je peux toujours me regarder dans un miroir. Cela m’a appris que l’éthique dépend souvent beaucoup de la situation, mais qu’il est important de s’en tenir à certains principes fondamentaux.

J’ai dû développer des techniques pour protéger l’identité de mes interlocuteurs, que j’utilise encore aujourd’hui. Je m’assure que mes notes de terrain sont inutilisables pour d’autres que moi, au cas où elles seraient réquisitionnées par la police, par exemple. Je change les noms, je mélange français, anglais et espagnol et j’utilise des codes. Il y a aussi des choses que je ne note pas, ce qui limite mes recherches, mais ma première responsabilité est envers ceux qui m’ont ouvert leur vie sans demander de contrepartie. Après avoir trouvé ma place, j’ai pu suivre l’évolution du gang. Les nouveaux arrivants sont toujours prêts à me parler en tant que «vieux de la vieille». Cette possibilité de mener de la recherche longitudinale m’a permis de comprendre à quel point les gangs pouvaient être un prisme à travers lequel il est possible de comprendre l’évolution de la société nicaraguayenne. Cela m’a aussi poussé à développer de la recherche comparative. Mon expérience m’a été très utile et m’a offert une base à partir de laquelle poser des questions d’un point de vue «différent» lors de mes recherches actuelles sur les gangs à Marseille. Elle m’a également permis de développer des interprétations alternatives à celles, souvent très sensationnalistes, qui prédominent.» mb

«Je l’ai découvert uniquement grâce à mes propres échantillons de sang.»

Jasmin Barman-Aksözen souffre de protoporphyrie érythropoïétique (PPE). A l’Université de Zurich, elle mène des recherches sur les traitements possibles.

«La probabilité de naître avec une PPE est aussi faible que cela: 1 sur 100 000. En Suisse, seules quelque 70 personnes souffrent de ce trouble métabolique. J’en suis atteinte et c’est mon domaine de recherche. Sans médicament, je suis extrêmement sensible à la lumière. Depuis l’enfance, chaque rayon de soleil, chaque reflet sur l’eau, voire certaines lampes déclenchent de fortes douleurs – comme si mes veines brûlaient de l’intérieur. Aujourd’hui, je le sais: des produits métaboliques s’accumulent dans mes veines, réagissent à la lumière et provoquent des brûlures de la peau au deuxième degré. Comme cela ne se voit pas, la maladie a mis du temps à être détectée. Jusqu’à l’âge de 27 ans, j’ignorais ce dont je souffrais. Que j’aie étudié la biologie n’avait rien à voir avec ma maladie. Je m’étais d’abord intéressée à la génétique des plantes. J’avais renoncé à trouver une réponse à mes douleurs. Ce n’est qu’en fin d’études que j’ai rencontré une autre personne concernée qui décrivait exactement ma vie. L’illumination! Elle m’a invitée à un symposium scientifique où j’ai rencontré ma future directrice de thèse et je me suis lancée dans la recherche sur la PPE. D’abord, j’ai craint que cela me touche de trop près. Mais ce que je fais est très abstrait. Je travaille dans un laboratoire, sur des cultures cellulaires. Etre concerné amène peut-être aussi à approfondir encore davantage le sujet. De plus, en tant que patiente et représentante des patients atteints de maladies rares, je dispose d’un bon réseau et recueille d’importantes informations sur les données. C’est ainsi que j’ai découvert un facteur primordial dans le métabolisme du fer dans la PPE. Cela uniquement parce que j’ai prélevé des échantillons de mon propre sang alors que j’étais sous traitement à base de fer et que j’ai pu les contrôler de très près. De plus, d’autres patients avaient remarqué des détériorations dues au fer. Beaucoup de médecins sont passés à côté. Waouh!! On se réjouit encore plus quand on est touché. Mon implication personnelle n’est pas source de conflit: finalement c’est moi, en tant que patiente, qui ai le plus grand intérêt à ce que les données soient objectives. kr

Tobias Urech est homosexuel et mène des recherches en histoire du genre à l’Université de Bâle.

«Je suis gay et mène des recherches sur des thèmes tels que l’histoire queer, l’histoire de la sexualité et l’histoire du genre. L’expression «implication personnelle dans la recherche» me paraît un peu inappropriée. Mon homosexualité ne m’affecte pas négativement. J’ai bien sûr un rapport personnel à mon champ d’études et il imprègne mon travail. Cette proximité me semble très positive. Je m’intéresse actuellement à l’amitié comme espace des possibles pour le désir homoérotique au XXe siècle. J’étudie quatre couples d’amis et d’amies et utilise des sources telles que des lettres, des journaux intimes ou des autobiographies. Un exemple: deux femmes, mariées à des hommes, sont tombées amoureuses l’une de l’autre dans les années 1930. Elles ont pu vivre leur histoire d’amour sous forme de relation amicale sans être sanctionnées par la société. Dans la sexologie des années 1900, je trouve parfois des affirmations qui paraissent étranges aujourd’hui. Je suis alors plus fasciné qu’affecté personnellement. Je m’intéresse aux mentalités qui se cachent derrière ce type de déclarations. Ma directrice de thèse a dit un jour que, dans ce type de situations, elle se sentait telle une botaniste étonnée d’avoir découvert une plante si particulière.

Je me produis aussi comme drag-queen Mona Gamie et intègre des histoires, chansons et anecdotes de mes recherches dans mon spectacle. C’est une forme de militantisme queer. J’ai aussi été membre de la Milchjugend (organisation de jeunesse LGBTIQ*, ndlr) et étais engagé dans la politique de parti. Aujourd’hui, je me concentre sur la science et partage l’avis de Virginia Woolf: «Thinking is my Fighting.» Adopter une démarche de recherche honnête est important, mais croire que la science est fondamentalement neutre et objective est illusoire. Tout le monde est imprégné par ses représentations. J’affiche donc mon rapport personnel avec mon champ d’études sur le site Internet de l’université. Je veux souligner ainsi que quiconque fait de la recherche est aussi une personne privée – c’est indissociable.» kr

«Je peux plus facilement faire face à des situations de racisme.»

«Je suis plus fasciné qu’affecté à titre

personnel.»

Asmaa Dehbi a une histoire familiale algérienne et fait de la recherche sur le racisme anti-musulman à l’Université de Fribourg.

«Je me suis intéressée au racisme anti-musulman pour mieux comprendre comment, après le 11 septembre 2001 et l’initiative anti-minarets en Suisse, le mot «migration» a été associé à «islam», et que «l’Autre» est devenu «le musulman». En grandissant en Suisse, avec une histoire migratoire algérienne, j’ai personnellement vécu cette transition. Je n’ai plus été perçue principalement comme «Arabe», mais comme musulmane, indépendamment du fait que je sois pratiquante ou non. J’ai aussi subi ce racisme, par exemple plus jeune, quand les adultes me demandaient constamment si j’allais devoir porter le voile ou si je me distanciais des événements violents à l’étranger. Etre ainsi marginalisée et réduite à mon identité religieuse m’attristait et me fâchait. Ma réaction a été d’aller dans le monde académique. Je savais qu’en tant que femme perçue comme musulmane, j’allais devoir en faire plus pour être considérée comme une experte. La position d’«outsider within» m’a permis de remettre en question les normalités appa-

rentes et elle m’a fait prendre conscience du manque de représentation des musulmanes et musulmans dans la science. J’adhère à la théorie du point de vue féministe qui valorise l’implication personnelle dans la recherche et argumente que tout savoir se situe dans un contexte, et que tout le monde a des biais, même et surtout les personnes non marginalisées croyant penser de manière objective. Il s’agit alors de rendre son positionnement transparent et d’y réfléchir de manière critique.

Comme je travaille sur la discrimination, il est essentiel de la réduire autant que possible dans ma recherche. Mon travail ne doit pas être dirigé contre d’autres groupes marginalisés et j’essaie d’être consciente des risques d’essentialiser et d’absolutiser l’identité.

Ma recherche impacte ma vie. Je commence à détecter le racisme partout, ce qui me fatigue parfois, mais je peux aussi plus facilement affronter de telles situations car je me pose en tant qu’observatrice et les convertis en matière première sur laquelle travailler. Pouvoir reconnaître le racisme anti-musulman, l’analyser et le critiquer nous rend plus fortes et forts et nous fournit des données susceptibles de faire changer les choses.» mb

Nathalie Herren souffre d’épisodes dépressifs et mène des recherches sur les conséquences politiques de la dépression à l’Université de Berne.

«Je fais de la recherche en psychologie politique et souffre de phases dépressives. Je suis incapable de travailler durant les épisodes aigus – cela arrive toutefois rarement désormais. Actuellement, mon état est relativement stable, bien contrôlé sur le plan médicamenteux et je bénéficie d’un accompagnement thérapeutique. Mes recherches m’ont appris que les facteurs psychologiques influencent notre façon de penser et d’agir politiquement. Nous étudions actuellement les conséquences politiques des symptômes dépressifs. Le stress psychologique est toujours plus fréquent. Il faudrait donc en apprendre plus sur son rôle dans notre démocratie. Les travaux existants montrent que les personnes présentant des symptômes dépressifs participent plus rarement à la vie politique. Nos premières analyses indiquent qu’elles tendent plus à soutenir des idées et des partis populistes. Je ne vote pas pendant mes épisodes dépressifs graves. Je n’en ai pas la force. Je n’observe toutefois aucun penchant au populisme chez moi. Cela me montre que nous n’étudions pas de relations déterministes. J’évoque ouvertement ma maladie avec mes collègues et mes étudiantes et étudiants, ce que beaucoup apprécient. Or, je remarque que de nombreuses personnes se sentent encore un peu gênées d’en parler – souvent par peur de dire un mot de travers. Ma franchise contribue à lever le tabou sur les problèmes psychiques et me permet de faire activement profiter la recherche de ma perspective. Je suis par exemple particulièrement sensibilisée à la nécessité de prévenir toute utilisation abusive ou interprétation erronée de nos résultats. J’estime important de ne pas stigmatiser encore davantage des groupes déjà vulnérables. Nous ne voulons pas servir des récits qui présentent les personnes psychologiquement fragilisées comme dangereuses ou antidémocratiques en soi. Chaque individu apporte bien entendu ses empreintes et préjugés. Cela ne devient problématique que lorsque l’on n’en a pas conscience et que l’on ne se confronte pas à d’autres perspectives.» kr

«Nous ne voulons pas présenter les groupes vulnérables comme antidémocratiques.»

Les féministes ont réussi à faire accepter l’implication personnelle dans la recherche. Aujourd’hui, celle-ci est admise lorsqu’elle est rendue transparente et analysée. Le pour et le contre de cette approche.

Texte Santina Russo

Depuis quelques années, l’implication personnelle est acceptée dans la recherche. L’anthropologue Brigitte Boenisch-Brednich parle d’un «tournant subjectif»: «Cela a commencé avec le féminisme des années 1970 et 1980. Le privé est alors devenu politique et on a commencé à prendre au sérieux le vécu des gens ordinaires, explique la spécialiste des méthodes de recherche en ethnographie à l’Université Victoria de Wellington (NZ). Cela a eu pour conséquence que la science accepte également la recherche motivée par des raisons personnelles.» En sciences sociales et humaines ainsi qu’en médecine, bon nombre de scientifiques sont directement concernés par l’objet de leurs travaux de recherche.

«Une implication personnelle peut mener à des gains de connaissance précieux, pour autant qu’elle soit reconnue et analysée», indique la chercheuse. Son groupe comprend des gens menant des recherches dont l’objet est clairement issu de leur propre vécu. La chercheuse d’origine afghane Naz Karim étudie ainsi les violences faites aux femmes par les talibans, des années après en avoir subi elle-même. En Afghanistan, elle a mené des entretiens avec ces femmes. Etablir un contact et gagner leur confiance était naturellement plus facile pour elle: de nombreuses Afghanes n’auraient pas parlé à un homme occidental, ou n’y auraient pas été autorisées.

Accès à un savoir intime

Dans le cadre de ses recherches, Naz Karim analyse ses propres réactions, telles que le retour de cauchemars angoissants, liés à son passé. Son expérience l’a aussi aidée à identifier des éléments culturels communs: les femmes interviewées sont nombreuses à décrire leurs états anxieux comme un esprit qui s’empare d’elles et se pose sur leur poitrine.

Dans un autre projet du groupe de recherche de Brigitte Boenisch-Brednich, on utilise plus directement encore l’histoire personnelle: une chercheuse souffrant de boulimie y effectue une introspection intime pour analyser les stratégies qu’elle emploie afin de dissimuler sa maladie. Dont la préparation minutieuse de ses rendez-vous médicaux, les mensonges qu’elle invente ou encore les drogues et médicaments qu’elle prend pour arriver à tenir le coup. «Elle complète ainsi l’état des connaissances

actuelles avec toutes ces astuces et manipulations utilisées par des personnes boulimiques envers elles-mêmes ainsi que leur entourage», souligne Brigitte Boenisch-Brednich. Des informations utiles pour les thérapeutes et qui n’auraient pu émerger sans analyse personnelle.

L’auto-ethnographie est la méthode employée par les scientifiques pour décrire et analyser leurs propres perspectives et expériences. Elle a été développée spécialement pour les thèmes avec lesquels ils ont une relation directe. Les textes auto-ethnographiques ne ressemblent pas à des publications scientifiques classiques. Ils sont narratifs et écrits à la première personne. Dans les travaux de qualité, les expériences personnelles sont reliées au contexte culturel, social ou politique, afin de générer de nouvelles connaissances.

Le criminologue Ahmed Ajil recourt lui aussi à l’autoethnographie, en complément à ses études quantitatives et qualitatives. Il mène notamment des recherches sur le terrorisme ou – comme il le nuance lui-même – sur la violence à motivation politico-idéologique. Cela, aux universités de Lucerne et de Lausanne. Il s’intéresse à la manière dont sont mobilisés les membres d’organisations terroristes et a mené des entretiens avec des hommes condamnés pour des délits terroristes en Suisse ainsi qu’avec des membres d’organisations violentes au Liban. Le scientifique est lui-même de religion musulmane et de langue maternelle arabe. A l’aide de l’auto-ethnographie et de la comparaison avec des collègues de religion chrétienne occidentale, il a analysé quelle influence sa proximité linguistique et culturelle avec les interviewés avait sur sa recherche.

Sa conclusion: cette proximité lui permet en partie d’instaurer un climat de confiance et de mieux comprendre les nuances dans les propos recueillis. Ses origines ont parfois joué un rôle décisif pour qu’un entretien puisse avoir lieu, mais il s’est rendu compte qu’elles pouvaient aussi lui porter préjudice. Par exemple, lorsque son interlocuteur part du principe qu’il comprend certaines choses sans qu’elles doivent être formulées. «Il est important que je reconnaisse ces angles morts et que j’y réagisse en posant des questions plus précises», souligne Ahmed Ajil. Il aimerait

d’ailleurs que davantage de ses collègues réfléchissent systématiquement à leur rôle et à leur influence, peut-être involontaire, sur leurs interlocutrices. Ils sont loin de tous le faire. «Or, si ce n’est pas le cas, cela nuit au travail de recherche.»

Lors de l’analyse de leur propre rôle, les scientifiques parlent de leur positionnalité. L’anthropologue Brigitte Boenisch-Brednich dit ainsi avoir pris conscience qu’elle s’était trop appuyée sur sa propre perspective lors de la conception de ses recherches sur la migration universitaire. Elle-même n’avait pas dû passer d’un poste temporaire à l’autre dans divers pays, comme c’est souvent le cas pendant le postdoctorat. Et elle a émigré en Nouvelle-Zélande en tant que professeure bien établie. Son passeport allemand lui facilite aussi les voyages, contrairement aux universitaires kazakhes ou biélorusses qu’elle a interrogées. «Au début, je n’avais pas du tout pensé aux problèmes que cela pouvait créer pour leur carrière», confie la chercheuse. Elle a alors réfléchi de façon critique à sa positionnalité et adapté le catalogue de questions de son projet.

«C’est humain; nous voulons tous voir notre vision du monde confirmée.»

La sensibilisation à l’importance d’une réflexion sur son propre rôle est particulièrement développée en sciences sociales, car de nombreux thèmes de recherche sont liés aux rapports de pouvoir, note Wiebke Wiesigel. Anthropologue à l’Université de Neuchâtel, elle copréside aussi la commission d’éthique et de déontologie de la Société suisse d’ethnologie. «L’objectif des sciences sociales est justement de porter un regard critique sur la société, afin d’interpréter de manière différente ce qui est qualifié de normal.» Les scientifiques doivent être en mesure de défendre ces connaissances de manière sérieuse. A cette fin, elles doivent réfléchir à leur propre rapport au thème de recherche et le rendre transparent.

Marlene Altenmüller

Digne de confiance si on est déjà d’accord Jusque-là, tout va bien, pourrait-on penser. Seulement voilà: aux yeux du public, cette autoréflexion ne rend pas forcément la recherche plus crédible. Des études ont plutôt montré le contraire: les situations dans lesquelles des scientifiques ont un lien personnel avec leur objet de recherche peuvent être perçues tant positivement que négativement – tout dépend de l’opinion de départ des personnes sur le sujet. Une enquête de 2021 sur l’alimentation végétalienne et sur les thèmes LGBTQ+ montre ainsi que les personnes interrogées perçoivent les scientifiques personnellement concernés comme plus dignes de confiance et leurs résultats comme plus crédibles dans le cas où elles-mêmes avaient une attitude positive vis-à-vis du thème de recherche. A l’inverse, les gens qui avaient d’emblée une vision critique de l’alimentation végétalienne étaient alors encore plus critiques.

«C’est humain. Nous voulons tous voir notre vision du monde confirmée», analyse Marlene Altenmüller. Première auteure de l’étude, la professeure mène des recherches à

l’Institut Leibniz de psychologie à Trèves (D) et s’intéresse à l’acceptation de la science par le public. «Le public valorise ou dévalorise donc les résultats de la recherche en fonction de la manière dont ils correspondent à sa propre vision. Et ce, davantage encore si les scientifiques sont personnellement concernés», note-t-elle. Une étude américaine a examiné de plus près cette façon de penser. Les personnes interrogées dans ce cadre ont attribué davantage d’expertise, mais aussi un intérêt personnel plus marqué aux scientifiques concernés. La première interprétation renforce la confiance accordée et la légitimité, alors que la seconde nourrit les soupçons de partialité. Selon le point de vue de chacun, l’une ou l’autre de ces attributions est alors dominante. Le public réagit d’ailleurs de manière similaire quand la science devient politique. Cela apparaît par exemple dans la recherche sur le climat, l’égalité des sexes, l’éducation ou encore les mesures liées au Covid-19. Une étude de Marlene Altenmüller a ainsi montré que le public est fortement influencé par la position qu’il prête aux scientifiques. Les personnes de la droite conservatrice sont plus sceptiques lorsqu’elles perçoivent un chercheur comme appartenant à la gauche libérale. A l’inverse, les libéraux de gauche sont plus dubitatifs quand ils soupçonnent une attitude conservatrice chez une chercheuse. Mais qu’est-ce que cela signifie? Comment les chercheurs et chercheuses peuvent-elles préserver leur crédibilité? «La question n’a pas de réponse simple», reconnaît Marlene Altenmüller. Les sondages révèlent toujours une ambivalence intéressante: d’une part, les gens apprécient le côté personnel des scientifiques et souhaitent les entendre s’exprimer sur des questions politiques ou les voir s’opposer à une présentation fallacieuse des faits. De l’autre, ils disent que la science ne devrait pas faire de politique, par exemple ne pas prendre parti pour ou contre des mesures décidées par le gouvernement. Entre ces deux pôles, la frontière est ténue.

Indépendamment de l’opinion publique, il n’existe toutefois à ce jour pratiquement aucune étude sur la fiabilité réelle des travaux menés par des scientifiques impliqués sur un plan personnel ou politique. «Cette forme de recherche est extrêmement fastidieuse et elle n’en est qu’à ses débuts. Mais elle prend toujours plus d’ampleur», constate Marlene Altenmüller. Au moins, un résultat allant dans ce sens peut être annoncé: une équipe américaine a examiné près de 200 études de psychologie dont les résultats contenaient un jugement politique. Leur but était de voir si ces études auraient été confirmées par des travaux ultérieurs moins fréquemment que celles exemptes de jugement politique. La réponse fut négative.

Santina

Russo est journaliste scientifique indépendante à Zurich.

En fin de compte, est-ce au résultat d’être objectif ou surtout au processus pour y parvenir?

Le philosophe des sciences Jan Sprenger explique les principes fondamentaux de l’objectivité dans la recherche. Et pourquoi cela est plus simple en sciences naturelles.

Texte Judith Hochstrasser Photo Bea De Giacomo

Jan Sprenger, vous vous intéressez à l’objectivité et à la subjectivité dans la recherche d’un point de vue philosophique: à quoi devrait prêter attention quelqu’un qui a une expérience personnelle avec l’objet de sa recherche?

Nous distinguons deux dimensions en philosophie des sciences: les expériences ou les perspectives personnelles sont admissibles lors de la formulation d’une hypothèse. L’évaluation de cette dernière à l’aune des preuves fournies doit toutefois se faire selon les standards usuels de la discipline. De plus, le vécu personnel ne doit pas servir de preuve pour confirmer certaines théories. Et il faut, bien sûr, veiller à ce qu’il n’obscurcisse pas le jugement.

Tout dépend donc du stade auquel l’expérience personnelle intervient dans l’acquisition des connaissances. Oui. Cela vaut d’ailleurs également pour notre propre conception du monde.

A quel point pensezvous être objectif dans vos réflexions sur l’objectivité?

Eh bien, pour nous, philosophes, tester empiriquement nos hypothèses n’est évidemment pas facile. Nous essayons plutôt d’expliquer des notions telles que l’objectivité justement en décrivant leurs fonctions dans le discours scientifique. Ensuite, nous argumentons pourquoi telle ou telle approche est plus prometteuse.

Comment l’objectivité fonctionnetelle en sciences sociales et en sciences naturelles?

Les sciences naturelles ont la tâche plus facile, car elles disposent de théories quantitatives plus nombreuses et plus fructueuses. Celles-ci leur permettent de faire des prédictions précises qu’elles peuvent à leur tour tester avec exactitude. Voici un exemple récurrent dans

les manuels de physique: grâce aux déviations orbitales de la planète Uranus, la position de Neptune a pu être prédite avec succès. En cas de doute, les sciences naturelles disposent par ailleurs d’un laboratoire où elles peuvent réaliser une expérience donnée – en thermodynamique par exemple – sans influences extérieures pertinentes. Cela s’avère beaucoup plus difficile en sciences sociales, car il s’agit de systèmes complexes avec un réseau d’influences causales qui ne se laissent pas isoler si facilement.

Par exemple?

Comment le racisme apparaît-il? On ne peut guère le tester en laboratoire. De très nombreuses influences entrent en jeu. Il va de soi que les sciences sociales réalisent également des expériences en laboratoire sur des questions spécifiques, telles que: à quel point les personnes se font-elles confiance lorsqu’il s’agit d’argent? Mais la question de savoir comment ces idéalisations peuvent ensuite être transposées dans la société reste ouverte.

Concrètement, comment l’objectivité estelle donc produite dans le travail de recherche?

C’est complexe. Toutefois, deux idées fondamentales prédominent: les uns invoquent le produit du travail de recherche. Par exemple, le résultat d’une expérience est considéré comme objectif s’il peut être reproduit indépendamment par différents chercheurs et chercheuses à divers moments et lieux. D’autres mettent l’accent sur le processus qui permet de tenir à l’écart du travail empirique les partis pris personnels. Lorsque nous parlons d’objectivité en science, sans donner davantage de précisions, nous faisons généralement référence à une objectivité où ces deux idées se recoupent. J’estime toutefois qu’il est important de faire la distinction entre l’objectivité du produit et l’objectivité du processus.

Tout cela est assez abstrait.

C’est vrai. Mais ce qui m’intéresse particulièrement dans le concept d’objectivité, c’est comment il peut être utile dans la pratique quotidienne de la recherche. Pour cela, restons-en à l’aspect du processus. Quand il est impossible d’exclure la présence de valeurs dans l’argumentation scientifique ou l’analyse de données, les chercheuses devraient les rendre transparentes. Cela peut concerner par exemple le choix des hypothèses testées ou les probabilités qu’on leur attribue. Les scientifiques peuvent aussi montrer en quoi les conclusions d’une expérience auraient été différentes s’ils avaient posé d’autres conditions.

Vu ainsi, peuton éviter la subjectivité? Il est impossible, par exemple, d’analyser un jeu de données sans émettre certaines hypothèses, par exemple à propos des facteurs qui influencent ou non la confiance des gens les uns envers les autres. Le jugement subjectif s’avère donc indispensable. C’est pourquoi ces éléments subjectifs font explicitement partie du raisonnement scientifique en statistique bayésienne: des probabilités subjectives sont attribuées à des hypothèses, et leur valeur peut éventuellement changer à la lumière des résultats expérimentaux. Par contre, la question de la probabilité d’une hypothèse n’entre absolument pas en ligne de compte en statistique classique. Il s’agit simplement de savoir dans quelle mesure l’hypothèse nulle – le standard qui sert de point de départ sans effectuer d’enquête – d’une absence de relation causale explique bien ou mal les données. Tout jugement subjectif est écarté comme n’appartenant pas à la science.

En quoi estce un problème?

L’une des conséquences de cette standardisation en matière de recherche statistique est que seuls les résultats dits significatifs finissent par être publiés, soit ceux qui correspondent à

une valeur-p donnée. Or, ces indicateurs permettent uniquement d’affirmer que des données ne sont probablement pas le fruit du hasard. Si, par exemple, un médicament fait ne serait-ce qu’un peu mieux qu’un placebo dans le cadre d’une large expérience menée sur 100 000 patients, le résultat est presque certainement statistiquement significatif en raison du très grand échantillon. Mais cela ne dit rien sur la capacité réelle de ce médicament à lutter contre la maladie. C’est pourquoi, depuis quelques années, un mouvement scientifique œuvre pour que l’on ne se fie plus aux seules valeurs-p. Mais cette approche a dominé pendant des décennies et a fait beaucoup de dégâts.

L’objectivité estelle réellement une bonne chose?

Aussi objectif que possible

Jan Sprenger est professeur de logique et de philosophie des sciences à l’Université de Turin. Spécialisé dans les questions épistémologiques, il a dirigé le projet de recherche européen «Making Scientific Inferences More Objective» jusqu’en 2021. Ce dernier visait à mieux comprendre l’objectivité des conclusions statistiques, causales et explicatives. jho

C’est grâce à elle que l’on fait confiance à la science et qu’elle est pertinente dans le discours sociétal. Si l’on prend l’objectivité du processus comme point de départ, à savoir que l’objectif premier est d’écarter le plus possible les partis pris personnels, l’idée n’est pas non plus synonyme d’attentes trop élevées. Mais si l’on entend par objectivité une conformité à la réalité, la science n’est pas toujours en mesure de la garantir. Elle est bien trop complexe pour cela.

Cette exigence seraitelle une nouvelle dimension de l’objectivité? Outre l’objectivité du processus et celle du produit?

L’objectivité en tant que conformité à la réalité est une vieille idée. Elle transparaît dans la notion d’objectivité du produit. Mais il est difficile de mesurer directement cette conformité.

En résumé, quelles sont les conditions à remplir pour une combinaison pratique entre objectivité du produit et objectivité du processus?

Cela repose sur un travail expérimental et implique un haut degré de reproductibilité et une évaluation des théories davantage guidée par des preuves que par des convictions personnelles.

Cela convient bien aux sciences naturelles et sociales. Mais qu’en estil en sciences humaines? Une historienne peut sciemment examiner une source du point de vue d’un groupe marginal donné. Dans ce cas, le parti pris est pour ainsi dire une méthode.

Cette approche peut s’avérer tout à fait judicieuse, car on développe ainsi une perspective jusqu’alors inconnue. Il est toutefois important de la signaler. Et d’avoir suffisamment d’autres approches qui réinterprètent la source selon une perspective différente. Les sciences humaines progressent précisément grâce à la confrontation.

Dans quelle mesure?

En sciences naturelles, on accepte un paradigme en y travaillant. Dans les sciences humaines, on cherche plutôt à approfondir la compréhension d’un phénomène donné à l’aide d’approches d’interprétation contraires. Dans de tels cas, un consensus scientifique constitue un résultat objectif. Les sciences humaines ne disposent guère de théories générales, comme les lois de Newton en physique, qui puissent guider la recherche. Elles dépendent bien plus de l’étude de cas individuels concrets.

Judith Hochstrasser est codirectrice de la rédaction d’Horizons.

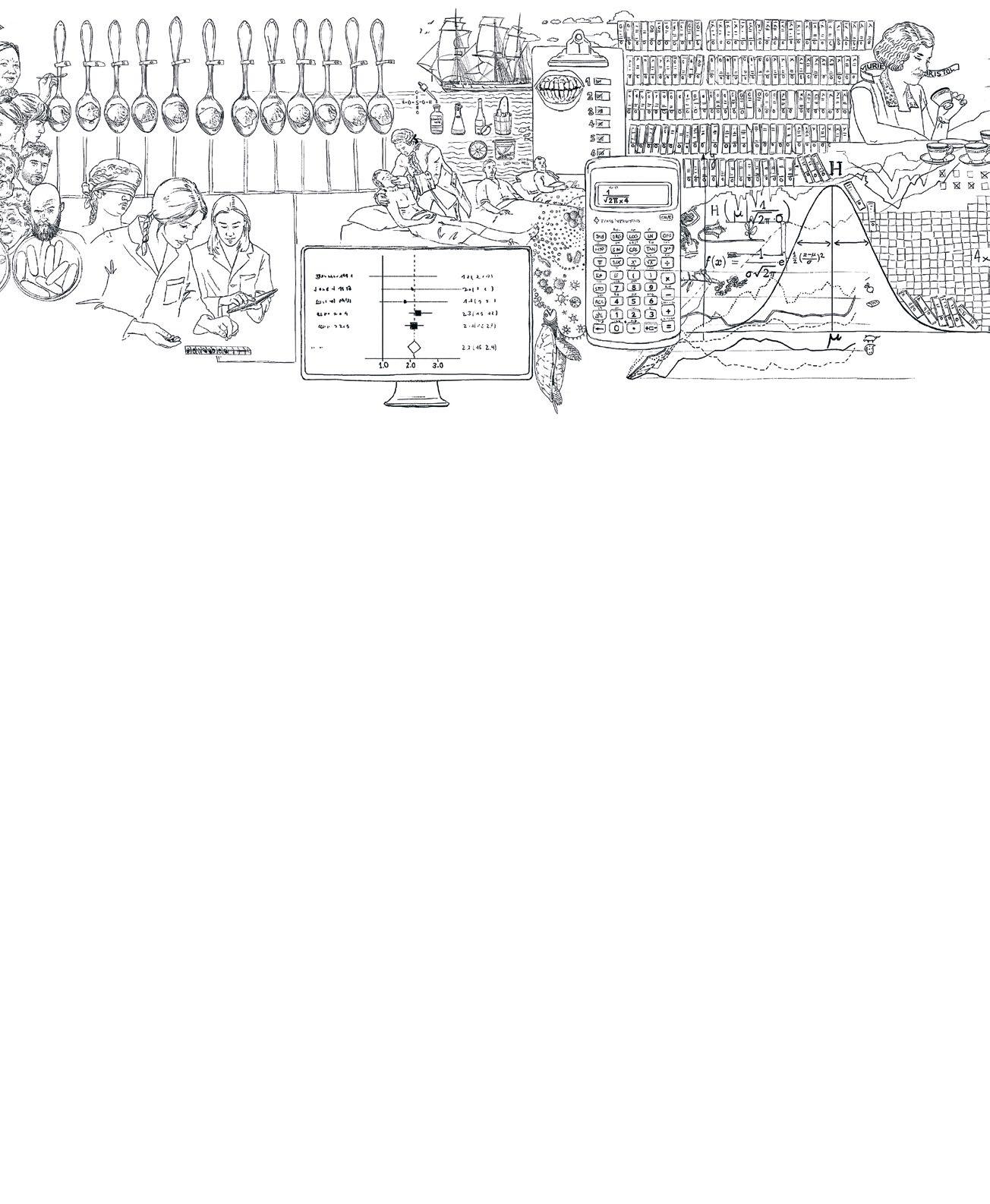

De la quête de l’alchimiste de la cour princière à l’étude randomisée: l’histoire de la méthode scientifique est faite de chaos et de contrôle.

Texte Johannes Giesler Illustration Bunterhund

Philipp Sömmering fut exécuté en 1575. Pendant des années, il avait vainement tenté de fabriquer de l’or. Il avait pourtant assuré en être capable, ce qui lui avait valu un emploi lucratif et un laboratoire bien équipé à la cour princière de Brunswick-Wolfenbüttel. Il était alchimiste; aujourd’hui, on le considérerait comme un pseudoscientifique, mais à ce moment-là, son savoir magique était convoité.

«C’était une époque passionnante, raconte Ion-Gabriel Mihailescu, historien des sciences à l’Université de Neuchâtel. D’un côté, il y avait la philosophie naturelle développée dans les universités et établie depuis des siècles. Elle proposait une vision cohérente du monde, capable de tout expliquer, du mouvement des étoiles au comportement de la matière sur Terre.» De l’autre côté, des alchimistes comme Philippe Sömmering, mais aussi des artistes et des artisans faisaient des déclarations extravagantes qui contredisaient cette vision. «Ils prétendaient pouvoir manipuler la nature au moyen de vérités secrètes qu’ils auraient découvertes. Oui, on pourrait dire que le chaos intellectuel régnait à l’époque», note l’historien. De quoi soulever des questions fondamentales. Comment un savoir fiable prend-il forme? Et comment peut-il être vérifié? La révolution scientifique a apporté une réponse à ces questions. Elle a débuté au XVIe siècle et a fait naître l’idée que le savoir devait être indépendant des procédés employés, ce qui débouchera sur le développement des méthodes scientifiques. Voici quatre exemples qui illustrent comment ces méthodes ont transformé la recherche.

Les gentlemen de la Royal Society sont les témoins de l’expérience.

La Royal Society britannique a joué un rôle important dans l’évolution de l’acquisition et de la vérification des connaissances scientifiques. Fondée à Londres en 1660, elle était imprégnée des idéaux empiriques

du «Novum Organum» de Francis Bacon – l’un des premiers ouvrages méthodologiques de l’histoire des sciences. Si le philosophe n’y présentait pas de protocole méticuleux, il mettait l’accent sur l’observation systématique et la recherche pratique, faisant de l’expérimentation une méthode de choix. L’huile sur toile «Une expérience sur un oiseau dans une pompe à air» de Joseph Wright of Derby en est un exemple. Elle représente une expérience réalisée par Robert Boyle, l’un des fondateurs de la Royal Society. On y voit des hommes, des femmes et des enfants rassemblés autour d’une cloche en verre, reliée à une pompe, dans laquelle est retenu un cacatoès. La question de l’expérience: l’air est-il nécessaire à la vie?

«La Royal Society menait des expériences pour produire des connaissances, raconte Ion-Gabriel Mihailescu. Mais il était tout aussi important que ces essais soient attestés et vérifiés par d’autres membres de la société.» Ainsi, l’historien Steven Shapin a montré qu’à cette époque, la crédibilité des déclarations scientifiques dépendait des personnes qui les avaient observées. «C’est pourquoi les membres de la Society étaient des gentlemen, financièrement indépendants et donc crédibles aux yeux du public», explique Ion-Gabriel Mihailescu.

L’institution londonienne développa des moyens de diffuser les connaissances scientifiques, notamment par le biais de sa publication Philosophical Transactions. Celle-ci se limitait souvent à publier les résultats des expériences. En l’absence de standards uniformisés, cela nourrissait davantage les controverses que le consensus. La célèbre expérience sur la lumière réalisée par Isaac Newton l’illustre bien. Il avait fait passer de la lumière blanche à travers un prisme en verre et l’avait décomposée en son spectre de couleurs. Mais d’autres scientifiques européens avaient échoué les uns après les autres à reproduire son résultat. Newton leur avait alors suggéré que les prismes qu’ils employaient étaient «incorrects». Cela lui valut d’être accusé de ne définir comme «corrects» que les prismes qui confirmaient ses résultats. Il s’est avéré par la suite que les autres scientifiques avaient tous

utilisé du verre vénitien. Or, même lorsqu’il est travaillé de manière artistique, celui-ci ne se prête pas aux expériences d’optique.

L’idée que toute affirmation doit être vérifiée et confirmée par une communauté est aujourd’hui un principe fondamental de la science moderne. Ce qui a commencé au XVIIe siècle a marqué le début d’une lente institutionnalisation et professionnalisation de la recherche et a conduit à un changement de paradigme dans la manière dont le savoir s’impose.

Un médecin de bord écossais fait un test comparatif de la vitamine C.

Peu de méthodes scientifiques ont changé la recherche médicale aussi profondément que l’essai contrôlé randomisé (abrégé «RCT» en anglais). Il constitue aujourd’hui une référence incontournable pour l’évaluation de nouveaux traitements. «Sa force est d’estimer l’efficacité d’un médicament en éliminant systématiquement les biais», explique Erik von Elm. Ce médecin et épidémiologiste a cofondé en 2011 l’antenne suisse de Cochrane. Depuis plus de trente ans, ce réseau international résume dans des revues systématiques l’état actuel des connaissances issues de recherches en médecine et en santé. «Un RCT divise les sujets en un groupe expérimental et un autre de contrôle», explique l’épidémiologiste. Le premier reçoit un médicament, le second un placebo. L’idée: si après le traitement apparaissent des différences entre les groupes, elles sont probablement dues au médicament. Le principe d’une «comparaison équitable» est central dans les RCT. Un exemple historique de cette approche remonte à 1747. Lors d’un voyage en bateau de plusieurs mois, le médecin de bord James Lind tente de soigner des marins souffrant du scorbut. On savait à l’époque que la maladie pouvait provoquer la perte des dents –symptôme le plus connu – et entraîner la mort, mais on ignorait qu’elle était due à un manque de vitamine C. Le médecin écossais cherche un traitement de façon systématique et décide de répartir les malades en différents groupes – une première. Il prescrit le même régime, mais donne à chaque groupe un aliment supplémentaire différent. Après quelques jours, les marins qui avaient mangé quotidiennement des agrumes (riches en vitamine C) se portaient mieux.

«Le deuxième principe du RCT est la randomisation, à savoir que la répartition dans les groupes se fait au hasard», poursuit Erik von Elm. Cela permet d’avoir des échantillons comparables, en excluant par

exemple une sélection délibérée. La première répartition des sujets par tirage au sort remonte au XIXe siècle. «Le troisième principe est ce qu’on appelle la mise en aveugle, explique l’épidémiologiste. Idéalement, ni les sujets, ni les thérapeutes ne savent qui a reçu le nouveau médicament ou le placebo.» Ce procédé empêche que les médecins adoptent un comportement différent selon le groupe, par exemple en étant plus attentionnés envers les personnes ayant reçu la thérapie testée. Les premières études en aveugle datent du début du XXe siècle. Au fil des siècles, l’essai contrôlé randomisé est devenu un ensemble complexe de méthodes et il constitue désormais une norme légale. Cela s’explique en partie par la gravité des conséquences d’une commercialisation de médicaments insuffisamment testés. Un exemple est le scandale du thalidomide dans les années 1950. Cette substance présente dans le somnifère Contergan a provoqué des malformations chez des milliers de nouveau-nés. Depuis, les médicaments doivent être non seulement efficaces, mais aussi sûrs.

Les statistiques quantifient le hasard et généralisent les cas individuels. «J’interviens lorsqu’on se demande comment identifier des effets de causalité à partir de résultats expérimentaux.» C’est ainsi que le statisticien Servan Grüninger décrit son travail. Chercheur à l’Université de Zurich, il se concentre sur la planification d’expériences. La question qui l’intéresse: quand un effet observé est-il le résultat d’une intervention et quand ne l’est-il pas? De son avis, il existe en statistique une longue tradition qui consiste à «vérifier la fiabilité des énoncés scientifiques». Aujourd’hui, la statistique est à la base de la recherche quantitative dans presque toutes les disciplines et elle a profondément modifié la conception de l’objectivité scientifique. Un exemple classique de l’importance des statistiques est l’expérience de dégustation de thé réalisée par le statisticien Ronald Fisher dans les années 1920, raconte Servan Grüninger. Une de ses amies, Muriel Bristol, affirmait, comme toute bonne Britannique, être capable de distinguer si le lait avait été versé avant le thé ou après. Ronald Fisher en doute et la met à l’épreuve: il lui présente huit tasses disposées au hasard. Quatre avaient d’abord été remplies de lait et quatre d’eau, sans qu’elle le sache.

«Je peux alors calculer la probabilité que Muriel Bristol parvienne à identifier toutes les tasses par hasard, explique Servan Grüninger. Pour chaque récipient, celle-ci est de 50%. Les chances de deviner cor-

rectement huit fois de suite ne sont alors que de 1,4%.» Et c’est ce que fait Muriel Bristol, qui réussit le test. Faut-il y voir la preuve de son fin palais ou l’interpréter comme un heureux hasard? Cela dépend si l’on considère 1,4% comme suffisamment improbable, ou non. Cette approche peut s’appliquer à des tests de médicaments ainsi qu’à pratiquement tout autre type d’études. «La statistique associe ainsi la probabilité d’erreur à des affirmations causales», résume Servan Grüninger.