3 minute read

Ein deutsches Requiem

ERNEUERUNG KLASSISCHER TRADITIONEN

VON MICHAEL STALLKNECHT Der Mensch ist das Wesen, das weiss, dass es sterben wird, «dass ein Ende mit mir haben muss», wie es in Psalm 39 heisst. Johannes Brahms wählte diese und andere Passagen aus Luthers Übersetzung des Alten und des Neuen Testaments, als er den Text für sein Deutsches Requiem nach Worten der Heiligen Schrift zusammenstellte. Ihren klassischen Ort hatte die Auseinandersetzung mit dem Tod im lateinischen Text der katholischen Totenmesse. Doch diesen einfach erneut zu vertonen, wäre nicht nur für den Protestanten Brahms schwer vorstellbar gewesen. Das religiöse Moment ging im 19. Jahrhundert in seiner musikalischen Gestalt auch zunehmend von den Kirchen in die Konzertsäle über. Die bürgerliche Gemeinschaft fand hier ihren eigenen Ausdruck, hatte doch schon Brahms’ Vorbild Robert Schumann älteren Gattungen neue Formen verliehen.

Schumanns Tod im Jahr 1856 mag bei Brahms den ersten Anstoss zu einem deutschsprachigen Requiem gegeben haben, entsprechende Pläne und Skizzen reichen jedenfalls weit zurück. Der endgültige Auslöser aber war wohl 1865 der Tod seiner Mutter, nach dem der zentrale Mittelsatz «Wie lieblich sind deine Wohnungen» entstand. Im Jahr darauf vollendete Brahms das Werk (bis auf den 5. Satz) bei Aufenthalten in Karlsruhe, in Winterthur als Gast seines Verlegers sowie im Sommer auf dem Zürichberg. Der verschlungenen Entstehungsgeschichte entspricht eine ebenso verschlungene Geschichte von Teilaufführungen. Ihren Abschluss fand sie

ZUM WERK erst mit der Uraufführung der vollständigen Fassung 1869 im Leipziger Gewandhaus, die das Werk vollends im bürgerlichen Konzertrepertoire etablierte.

Dabei entwickelte Brahms, an der Erneuerung klassischer Traditionen stets interessiert, das Werk durchaus in hintergründiger Parallelität zu Vertonungen des lateinischen Requiems. So entspricht der Eingangssatz, der das zentrale Thema des Trostes vorstellt, dem Introitus und die Wucht des Totenmarsches im 2. Satz dem Dies irae. Auch etablierte Klangtopoi werden aufgerufen, wie der Posaunenruf oder die majestätischen Schlussfugen, die im 3. und 6. Satz der Bekräftigung dienen. Inhaltlich aber verschiebt sich der Akzent vom Schicksal des Toten im Jenseits zu dem des Menschen im Hier und Jetzt, des Hinterbliebenen oder dessen, der sein eigenes bevorstehendes Ende vergegenwärtigt. Er soll trauern und Trost finden, was bis heute die unmittelbare Wirkung des Werks ausmacht. Beide Momente – die Vergänglichkeit alles Irdischen und die Hoffnung auf Erfüllung im Überirdischen – durchdringen einander in nahezu allen Sätzen.

Dass die sieben Meditationen über Tod und Auferstehung dabei dennoch vielgestaltig und vielfarbig ausfallen, ist der subtilen Dramaturgie zu danken. Der niederschmetternden Einsicht des 2. Satzes, dass alles Fleisch «wie Gras» sei, folgt im 3. die persönliche Auseinandersetzung mit dem Tod durch den ersten Einsatz der solistischen Baritonstimme. Einen maximalen Gegensatz dazu bildet das folgende Sopransolo mit seiner gleichsam objektiven Schau des Paradieses, die im 5. Satz wiederum in persönlichen, subjektiv empfindbaren Trost übergeht. Beide Solisten treten dabei dem stets dominierenden Chorkollektiv nicht gegenüber, sondern sprechen nur als dessen Stellvertreter. Der entscheidende Durchbruch geschieht im 6. Satz mit der geheimnisvollen Verkündigung des Baritons, dass der Tod nur eine Form der Verwandlung sei, gefolgt von der dramatischsten Passage des Werks, in der Himmel und Hölle miteinander im Kampf zu liegen scheinen: «Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg?» Dadurch erst wird die finale Gewissheit des Schlusses möglich, der mit seiner Seligpreisung den Einleitungssatz wieder aufgreift. Doch wo der 1. Satz noch eine klanglich dunkle, ohne die

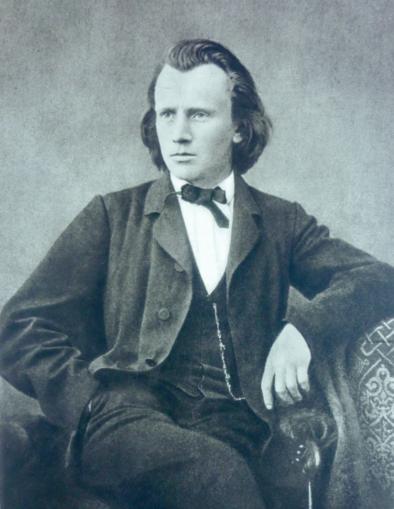

Johannes Brahms (1833–1897)

Orchesterviolinen auskommende Ahnung beschwor, scheint der letzte ganz von ruhig fliessendem Licht erfüllt. Der ständige Wechsel zwischen lyrischen und dramatischen, betrachtenden und steigernden Passagen mündet so letztlich in eine Kreisform, bei der das Ende nur ein neuer, gesteigerter Anfang ist.

Ein deutsches Requiem

BESETZUNG Sopran Solo, Bariton Solo, Chor, 3 Flöten, 2 Klarinetten, 2 Oboen, 2 Fagotte, Kontrafagott, 4 Hörner, 2 Trompeten, 3 Posaunen, Tuba, Pauken, 2 Harfen, Streicher

ENTSTEHUNG 1861–1867 in Hamburg, Wien, Karlsruhe, Lichtenthal und Winterthur

URAUFFÜHRUNG 18. Februar 1869 im Leipziger Gewandhaus mit dem Gewandhaus Chor