Lic. José Eduardo Calzada Rovirosa

Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, sagarpa

Mtro. Jorge Armando Narváez Narváez

Subsecretario de Agricultura, sagarpa

Lic. Ricardo Aguilar Castillo

Subsecretario de Alimentación y Competitividad, sagarpa

Mtro. Héctor Eduardo Velasco Monroy

Subsecretario de Desarrollo Rural, sagarpa

Mtro. Marcelo López Sánchez

Oficial Mayor de la sagarpa

Dr. Luis Fernando Flores Lui

Director General del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, inifap

Lic. Patricia Ornelas Ruiz

Directora en Jefe del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, siap

MVZ Enrique Sánchez Cruz

Director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, senasica

Dr. Jorge Galo Medina Torres

Director General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo, sagarpa

La sagarpa extiende un reconocimiento especial a quienes con su visión, conocimiento, experiencia y trabajo hicieron posible la tarea de generar una Agenda Técnica para cada entidad federativa de México:

Coordinación General de la Obra

Ing. Óscar Pimentel Alvarado

Ing. Salvador Delgadillo Aldrete

Producción Ejecutiva

MVZ Enrique Sánchez Cruz

Dr. Luis Fernando Flores Lui

Colaboradores

Dr. Pedro Brajcich Gallegos

Dr. Eladio Heriberto Cornejo Oviedo

Dr. Bram Govaerts

Dr. Jesús Moncada de la Fuente

Dr. Sergio Barrales Domínguez

Lic. Patricia Ornelas Ruiz

Dr. Raúl Obando Rodríguez

Dr. Jorge Galo Medina

Map. Roxana Aguirre Elizondo

Dr. Luis Reyes Muro

Ing. Ceferino Ortiz Trejo

Ing. Saúl Vargas Mir

Montserrat González Salamanca

Maribel Morales Villafuerte

Lic. Víctor Hugo Rodríguez Díaz

César Abel Mendoza Ruíz

Blanca Estela Sánchez Galván

Soc. Pedro Díaz de la Vega García

Lic. Francisco Guillermo Medina Montaño

Agenda Técnica Agrícola de Jalisco

Segunda edición, 2015.

© Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Av. Municipio Libre 377. Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez, C.P. 03310, México, D.F.

ISBN volumen: 978-607-7668-42-8

ISBN obra completa: 978-607-7668-11-4

Impreso en México

Fotografías: SAGARPA, INIFAP, CIMMYT y UACH.

Cartografía: INEGI, SIAP.

El extensionismo es uno de los pilares del campo justo, productivo y sustentable que día a día nos esforzamos en construir desde el Gobierno de la República con la fuerza de millones de productores que tienen la noble tarea de producir los alimentos que consumen sus compatriotas.

Como lo instruye el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, no se trata de administrar sino de transformar. El conocimiento y las mejores prácticas deben estar al alcance de todos los productores, atendiendo el contexto en que cada uno vive, las circunstancias a las cuales hace frente para obtener frutos de su labor y para mejorar su calidad de vida.

Durante generaciones enteras, nuestros hombres y mujeres del campo han resistido el clima, han mirado el cielo en espera de la líquida respuesta a sus plegarias, han explorado desafiantes caminos para hacer de su modo de vida un mejor modo de vivir. Todo ese conocimiento está hoy al alcance de la mano en esta Agenda Técnica Agrícola.

Al conocimiento empírico acumulado se suma la investigación, la metodología y la tecnología que la sagarpa ha promovido por medio de instituciones como el inifap, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la Universidad Autónoma de Chapingo, el Centro

Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo (cimmyt) y el Colegio de Posgraduados. Esto es a lo que llamamos Sinergia para la transformación del campo.

Nuestro campo también se nutre del conocimiento colectivo.

Se nutre de la importancia de conocer el significado del viento y el olor de la tierra; de la importancia de conocer más para mejorar las prácticas y hacer rendir el trabajo, de la importancia de comprender, compartir y transformar…

El conocimiento sólo es útil si se usa en las tareas cotidianas. Esta Agenda Técnica Agrícola busca primordialmente ser útil para los héroes anónimos cuya responsabilidad toma dimensión tras un largo camino recorrido, cuando cada persona transforma su esfuerzo en el alimento y este en la energía con que México se mueve… …estamos aquí para Mover a México.

Lic. José Eduardo Calzada Rovirosa Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

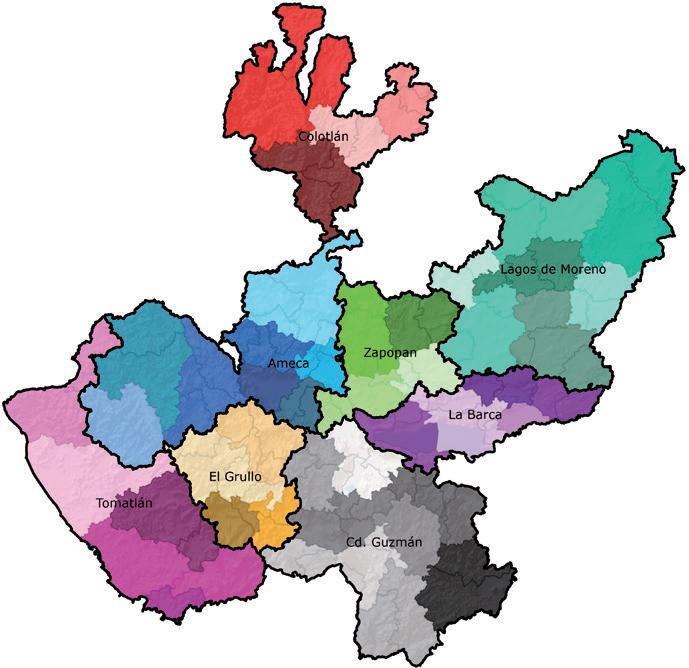

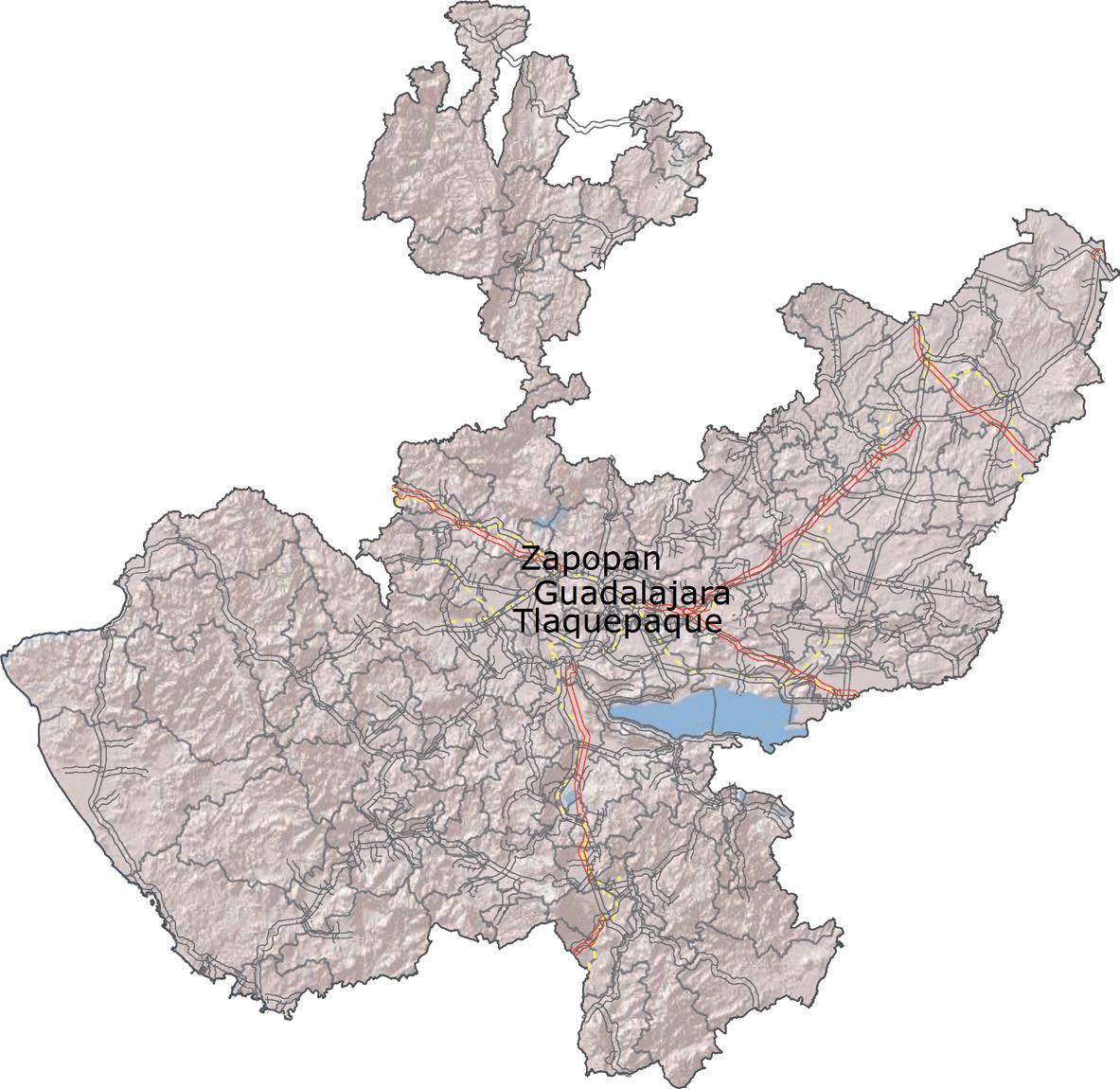

Ubicación geográfica

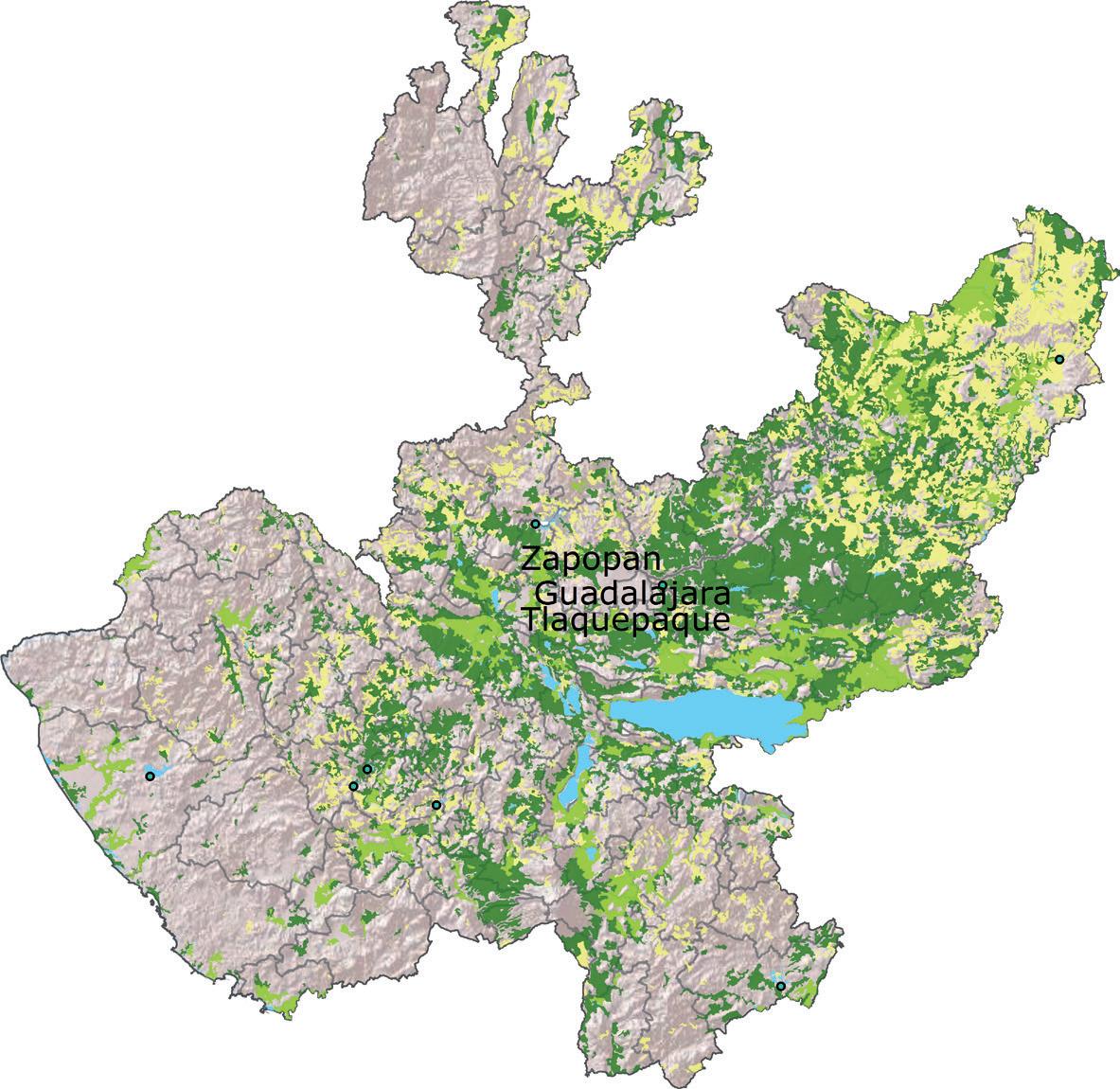

Situado en el occidente de la República Mexicana, en la zona central media, entre los meridianos 101º27’22” y 105º41’32” de longitud oeste, y entre los paralelos 18º57’00” y 22º44’10” de latitud norte.

Superficie

Tiene una superficie de 80,137 kilómetros cuadrados, los cuales representan 4.07% del territorio nacional.

Límites

Limita al norte con Zacatecas y Aguascalientes, al noreste con San Luis Potosí, al este con Guanajuato, al sur con Michoacán y Colima, y al oeste con el océano Pacífico y Nayarit. Tiene una extensión de litoral sobre el Pacífico de 341 kilómetros de longitud.

La mayor parte de la entidad se localiza en la altiplanicie mexicana, formada por la región de Los Altos y varios valles sucesivos, cuya altitud va descendiendo según se avanza hacia el litoral. La Sierra Madre Occidental atraviesa de sur a norte el territorio. Las formaciones montañosas transversales —ligadas a la cordillera— son principalmente las de Quila, Tapalapa y El Tigre.

Orografía

Las principales prominencias del estado son los volcanes Nevado de Colima y Fuego de Colima, de 4,260 y 3,820 metros de altura sobre

el nivel del mar. Le siguen el Cerro Viejo y el volcán de Tequila, con 2,960 y 2,940 metros sobre el nivel del mar, respectivamente.

Las principales localidades por región se indican entre paréntesis: el centro (Guadalajara, Ocotlán, Ameca y Tequila); Los Altos (Tepatitlán, San Juan de los Lagos, Teocaltiche y Lagos de Moreno); el sur (Ciudad Guzmán, Autlán y Tecalitlán); la costa (Cihuatlán, Tomatlán y Puerto Vallarta) y el norte (Colotlán y San Martín de Bolaños).

Hidrografía

El lago de Chapala, con 82 kilómetros de largo por 28 de ancho y con 2 islas en su seno, Mezcala y Alacranes, es el mayor del país. El río Santiago se forma por las salidas del lago de Chapala que drena la zona central norte del estado y el cual, antes de internarse en Nayarit rumbo a su desembocadura en el océano Pacífico, recibe por su margen derecha las aportaciones del río Verde que tiene su cuenca de captación en el norte del estado; del río Juchipila, que baja de Zacatecas y del río Bolaños, que provienen del norte de la entidad.

Desembocando en el Pacífico, cerca de Puerto Vallarta, se encuentra los ríos Ameca, el Tomatlán, San Nicolás, Amela y el Chacala o Cihuatlán, que marca el límite estatal con Colima. Al sureste se encuentra el río Quitupan, el cual en sus tramos más bajos constituye límite con Michoacán.

Indicadores socioeconómicos

Población: 7,350,682 habitantes, el 6.5% del total del país.

Distribución de población: 87% urbana y 13% rural; a nivel nacional el dato es de 78 y 22%, respectivamente.

Escolaridad: 8.8 (casi el tercer grado de secundaria); 8.6 el promedio nacional.

Sector de actividad que más aporta al pib estatal: Industrias manufactureras. Destaca la producción de alimentos bebidas y tabaco.

Aportación al pib nacional: 6.3%.

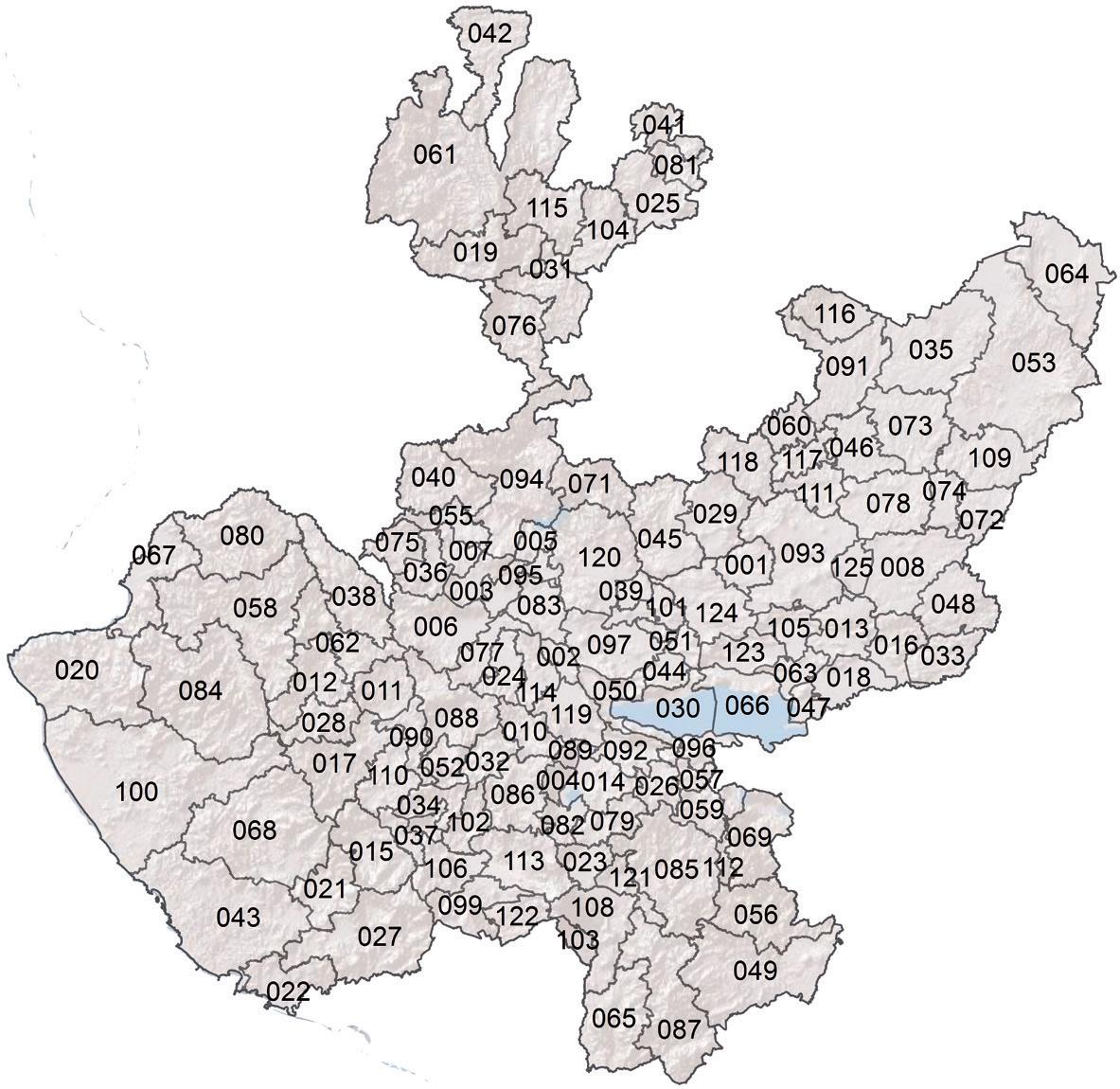

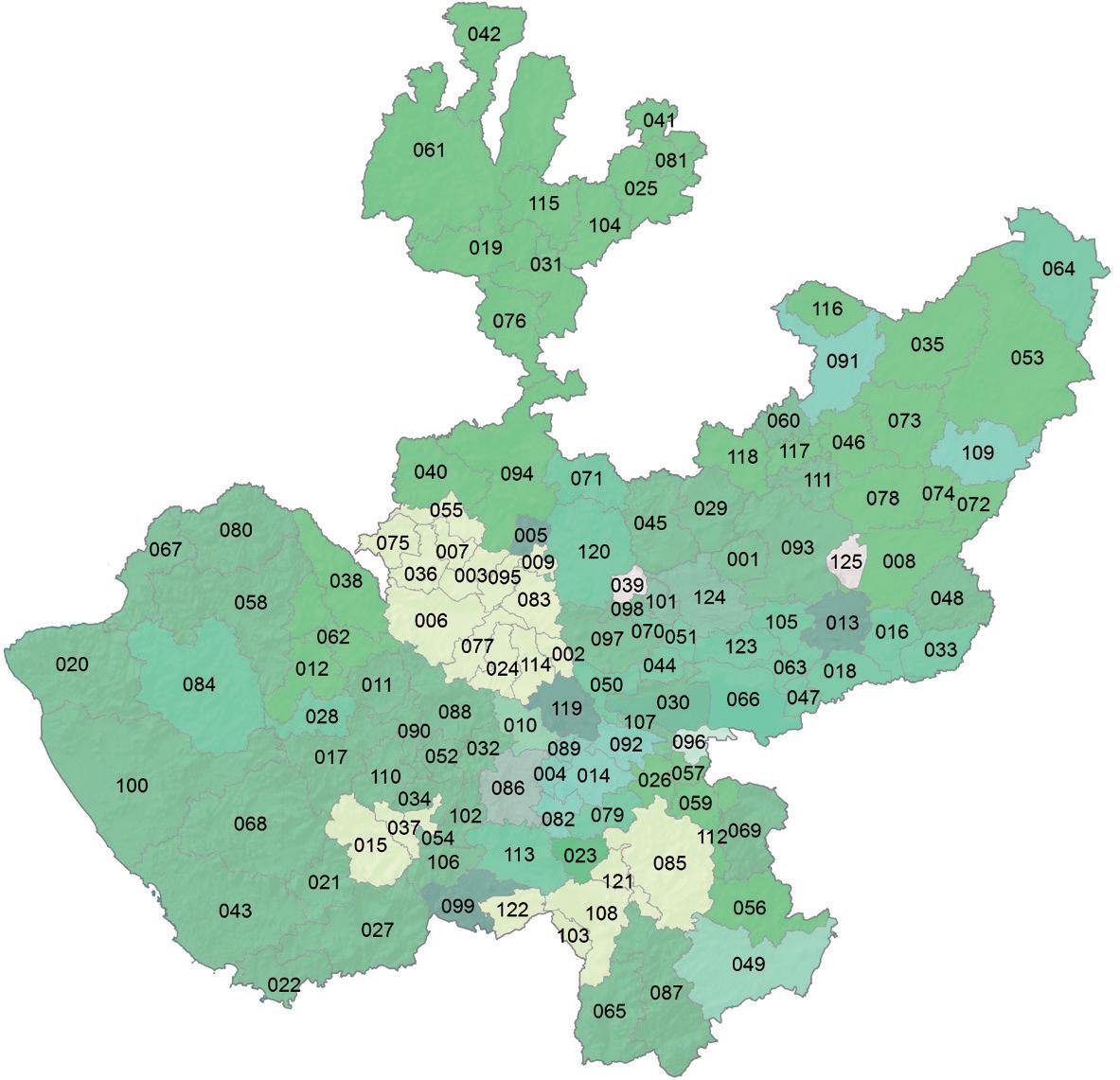

División política

Hay en la entidad 8,731 localidades distribuidas en 124 municipios, de los cuales, 15 tienen menos de 5 mil habitantes; 29, de 5 mil a

10 mil; 67, de 10 mil a 50 mil; 7, de 50 mil a 100 mil; 4, de 100 mil a 500 mil; 1 de 500 mil a un millón; y 1, de más de un millón de habitantes.

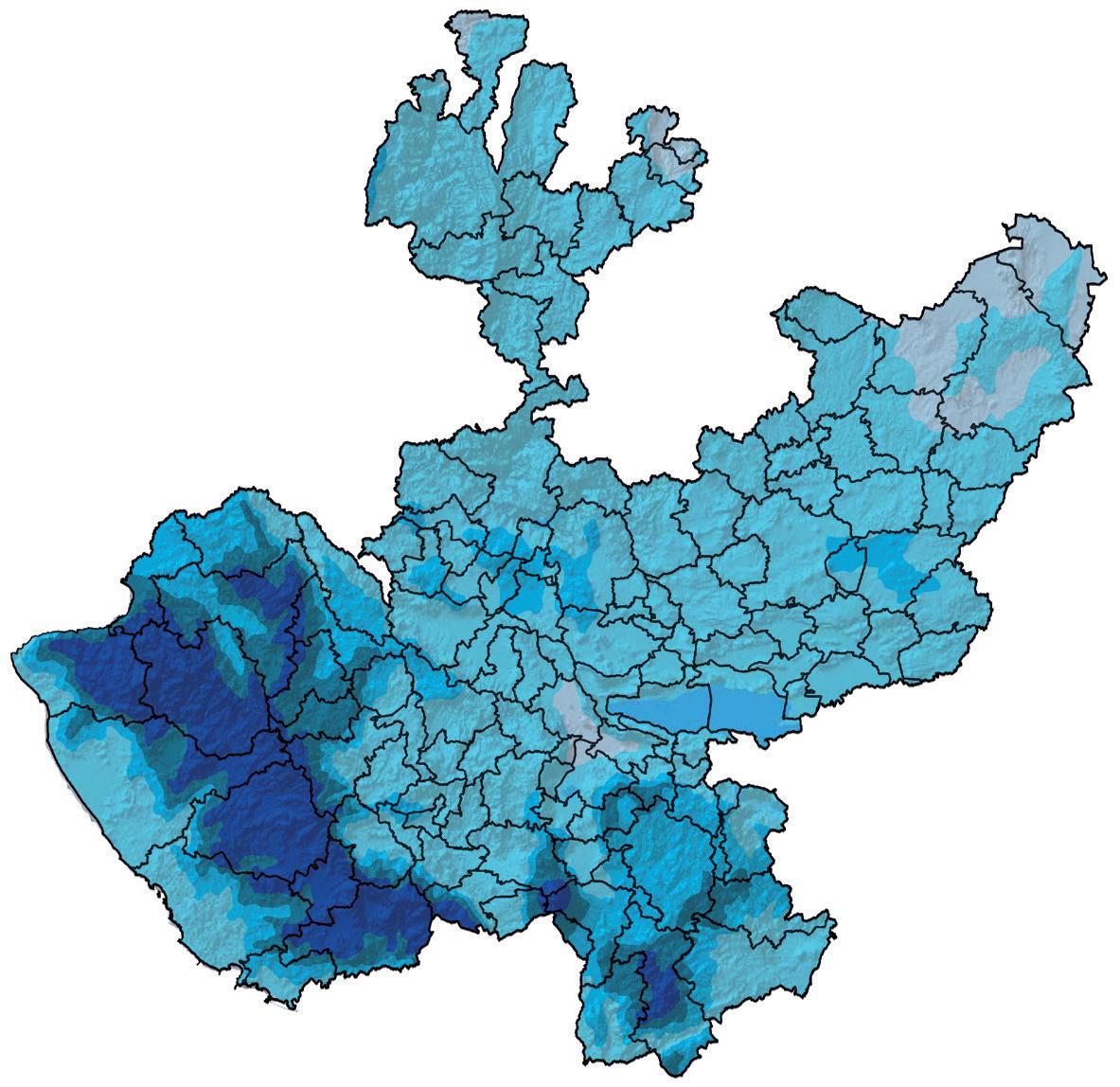

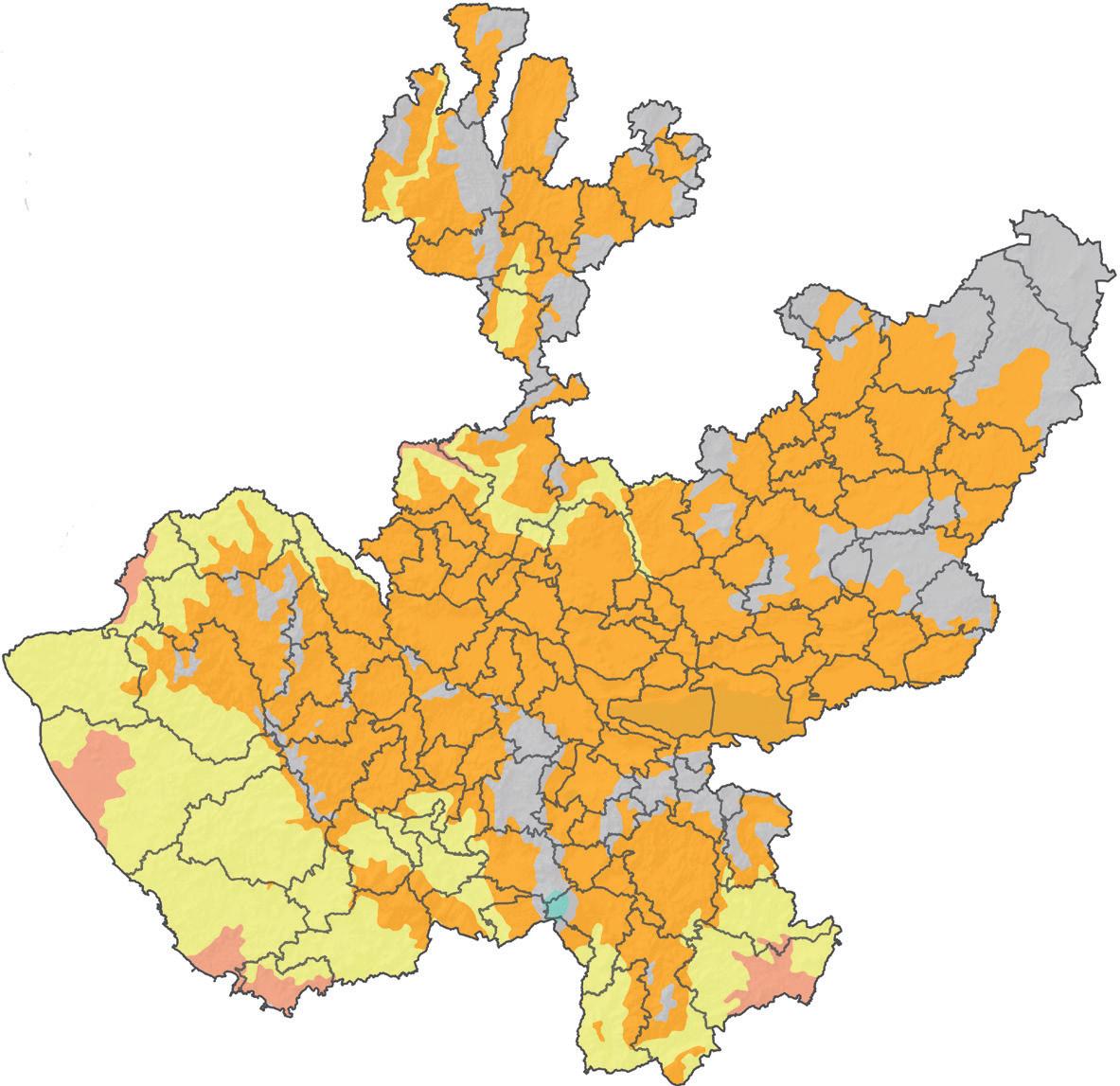

El clima de Jalisco es uniforme, se pueden observar 2 zonas térmicas: en la parte de los Altos de Jalisco el clima es semicálido semiseco con algunas zonas templadas al noreste de la entidad, el resto del estado disfruta de un clima semicálido subhúmedo con temperaturas medias anuales de 18 a 22 ºC, y sólo en las partes altas de las sierras la temperatura media anual es de 12 a 18 ºC.

La distribución de la lluvia varía de una precipitación normal anual mínima de 455 milímetros en la presa La Duquesa (en Los Altos, al noreste del estado) a una máxima de 1,851 milímetros en el poblado de Purificación (en el suroeste), con una precipitación normal anual promedio de 865 milímetros. En general, las lluvias se presentan en verano.

Datos históricos

El nombre de Jalisco tiene su origen en las palabras nahuas: xali, que significa arena, e ixco, superficie; es decir, “superficie de arena”. Los indígenas representaban la palabra “Jalisco” con el dibujo de un ojo humano sobre un montón de arena.

Escudo

El escudo del estado presenta la forma española pura, es decir, con la parte inferior redondeada y los trasoles que rodean al emblema, abundantes en ambos flancos desde la parte superior hasta casi llegar a la base del escudo.

Las adecuaciones hechas al escudo que representa al estado de Jalisco se hicieron con el único fin de diferenciar entre aquellos asuntos que corresponden al gobierno estatal y los que son de competencia del gobierno municipal de Guadalajara; por lo que ambas versiones son igualmente válidas y la utilización de una u otra servirá para distinguir la esfera de gobierno que está avalando o difundiendo determinada información.

Una disposición contenida en el decreto número 13661 del Congreso del Estado, publicado en el Periódico Oficial el estado de Jalisco el 7 de noviembre de 1989, señala lo siguiente: “Se declara como representativos y oficiales del estado de Jalisco, al Escudo de Armas de la ciudad de Guadalajara y los colores azul y oro.”

Fuente: inegi, siap.

Ciclo agrícola Primavera-verano.

Nivel de potencial productivo Bajo.

(Carbofurán)

Fungicida (Cu S04 pentahidratado)

Aplicación (2 jornales)

200 kilogramos de 18-46-00 (50 gramos por planta)

del 1º año (establecimiento de la plantación)

Sistema producto

El sistema producto para el cual está dirigido este paquete tecnológico es el cultivo de agave tequilero; su propósito es proporcionar a productores y técnicos los elementos necesarios para lograr un cultivo con desarrollo sustentable y opción con potencial ecológico y económico para la Denominación de Origen del Tequila.

Zona de adaptación

Este paquete tecnológico es susceptible de utilizarse en Denominación de Origen del Tequila en los estados de Jalisco, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas.

Condición de humedad

El agave tequilero se desarrolla en condiciones de temporal, preferentemente con precipitación promedio anual de 700 a 1,000 milímetros. Es indispensable que la tierra para cultivar agave tequilero tenga buen drenaje y profundidad mayor a 50 centímetros.

Preparación del terreno

La preparación del terreno para la plantación del agave tequilero está orientada a ofrecer una cama adecuada para la planta. Debe realizarse en el mes de mayo, antes de la plantación. Consiste de un subsoleo de por lo menos 30 centímetros de profundidad, un barbecho con profundidad de al menos 25 centímetros y dos pasos

de rastra hasta dejar bien mullido el suelo. Es recomendable hacer análisis de suelo para identificar factores limitantes en el suelo para el buen desarrollo del agave. Uno de los factores limitantes más comúnmente identificados es el pH con tendencia ácida. En este caso deben hacerse enmienda en el suelo con cal, previa a la plantación e incorporada con un paso de rastra. Si el nivel de materia orgánica es menor de 2%, es recomendable aplicar composta al momento de la plantación.

Previa a la plantación del agave, la planta debe desinfectarse con un baño en solución del sulfato de Cobre (2 kilogramos en 200 litros de agua) con producto enraizador. Posteriormente, debe dejarse al sol durante dos semanas.

Se utiliza una distancia entre hileras de 2.5 a 3 metros, la cual dependerá de la densidad de plantas a utilizar. Es importante considerar que la distancia entre hileras permitirá el acceso de la maquinaria para el mantenimiento del cultivo durante los primeros tres años. Cuando la pendiente del terreno sea mayor a 2%, es recomendable hacer la plantación sobre curvas a nivel.

Densidad de la plantación

La densidad de plantación se refiere al número de plantas por unidad de superficie. En las diferentes zonas productoras de la denominación de origen, ésta se asocia con el clima del lugar, las características edáficas que definen la productividad del cultivo y la fertilidad del suelo, el uso de maquinaria, entro otros. La densidad de plantación surge de la combinación de distancia entre hileras y el la distancia entre plantas. Regularmente la distancia entre plantas es de un metro. Para lograr una densidad de plantación de 3,300 plantas por hectárea, la distancia entre hileras deber ser de 3 metros y 4,000 plantas por hectárea y la distancia entre hileras debe ser de 2.5 metros.

Plantación

La plantación del agave tequilero inicia en el mes de mayo previo al inicio del temporal. Debe abrirse un hoyo en el suelo de dimensiones que permitan colocar fertilizante orgánico o químico y la planta de agave. La planta debe plantarse a una profundidad que se cubra la piña de la planta sobre el trazo de hileras a la densidad seleccionada.

Fertilización

El agave tequilero se desarrolla muy bien en suelos fértiles ricos en materia orgánica. En caso de tener menos de 2% de materia orgánica en la plantación se recomienda aplicar por lo menos 250 gramos de composta por planta durante la plantación más 50 gramos de 18-4600. La fertilización química debe realizarse desde el segundo y hasta el quinto año de desarrollo del cultivo. Los productos fertilizantes son una mezcla de urea, 18-46-00, cloruro de Potasio y micronutrientes, para 4000 plantas por hectárea, de acuerdo con la tabla siguiente:

La mejor definición de la dosis de fertilización y los productos para formular esta dosis requiere del análisis de suelos donde será plantado el agave tequilero. El fertilizante debe colocarse a un lado de la planta de agave, aproximadamente a 25 ó 30 centímetros de la base de la piña, no sobre la planta. Con el mantenimiento del cultivo, dar un paso de rastra para incorporar el fertilizante al suelo.

Mantenimiento del cultivo

El agave tequilero requiere prácticas de manejo que permitan optimizar el uso de insumos, reducir la erosión del suelo, el control de

malezas, plagas y enfermedades. Desde el segundo año y hasta que el desarrollo del cultivo lo permita, debe darse una aradura del suelo en la época de secas, para eliminar malezas y evitar incendios en la plantación. Se requiere otro paso de rastra después de que inicia el temporal de lluvias, para eliminar la primera generación de malezas e incorporar al suelo el fertilizante aplicado. Posteriormente a este paso de rastra, hacer una aplicación de herbicidas para eliminar generación subsecuente de malezas. Con la aplicación de insecticidas para el control de plagas del follaje (por lo menos una vez), es recomendable incluir fertilizantes foliares, con dosis de un litro por hectárea. A la mitad del temporal de lluvias, realizar deshierbes manuales, para el control de malezas que el herbicida no controló. Al final del temporal, hacer un deshierbe manual, colocando la maleza entre las hileras para su incorporación al suelo y evitar incendios. Si se deja la maleza entre surcos, puede evitar la erosión hídrica en el suelo. En el tercer y cuarto ciclo del agave, comienzan emerger hijuelos que se utilizan para replantar o en otras plantaciones. Éstas se retiran en el mes de julio y agosto.

Control de malezas

Enseguida, las malezas comunes en el cultivo de agave tequilero:

Hoja angosta

Familia

Gramineae

Graminea

Nombre técnico

Nombre común

Ixophorus unisetus zacate pitillo

Brachiaria Sp. zacate brilloso

Graminea Panicum miliaceum zacate triguillo

Gramineae Echinochloa colonum zacate pinto o de agua

Cyperaceae

Gramineae

Cyperus esculentus coquillo

Chloris chloridae zacate burro

Gramineae Braquiaria plantaginea zacate sabana

Gramineae

Gramineae

Leptochla filiformis zacate salado

Eragrostis mexicana zacate liendrilla

Gramineae Cenchrus equinnatus zacate timbuque

Familia

Gramineae

Gramineae

Nombre técnico Nombre común

Sorghum halepense zacate Johnson

Digitaria sanguinalis zacate cuatro dedos

Gramineae Bouteloua curtipendula zacate navajita

Graminea

Eleusine indica zacate pata de gallo

Graminea Setaria sp. zacate cola de zorra

Graminea

Digitaria adscendens zacate pata de gallina

Graminea Paspalum dilatalum zacate grama cabezona

Graminea Paspalum sp. zacate peludo

Hoja ancha

Convolvulaceae Ipomea purpura quiebraplatos

Compuesta Perymenium berlandieri fresadilla

Compuesta Tithonia tubaeformis lampote o chotol

Solanaceae Solanum rostratum mala mujer

Solanaceae Physallis costomati tomatillo

Amarantaceae Amaranthus palmeri quelite

Cucurbitaceae Sechiopsis triquetum chayotillo

Cucurbitaceae Echinopepon sp chayotillo

Malvaceae Anoda cristata quesillo

Compuesta Xanthium pensylvanicum chayotillo de mata

Polygonaceae

Rumex crispus lengua de vaca

Compuesta Bidens pilosa aceitilla

Compuesta Tithonia tubaeformis andan o tacote

El control de maleza de la maleza mostrada en el cuadro anterior, requiere de una combinación de prácticas manuales y con el uso de herbicidas. Los herbicidas recomendados para las malezas de hoja ancha son los que se muestran en la siguiente tabla.

Herbicida Ingrediente activo Dosis (l/ha)

Combine 500 SC

Tebuthiuron 1.5 a 2.5 l

Maleza que controla

Momento de aplicación

Hoja ancha y angosta En preemergencia a la maleza. En banda puede aplicarse antes de las lluvias.

Observaciones

Dosis alta para parce-las muy infestadas. No asperjar el follaje del agave, puede retrasar el crecimiento. Apartir del 2º año reducir la dosis. No aplicarlo en plantaciones de más de 3 años. Tiene acción limitada para Chlorissp.

Harness + Karmex 80 Acetoclor + Diuron 1.5 l + 1.5 kg 2 l + 1.75 kg

Faena, Coloso

extra y Glifos

Hoja ancha y angosta En preemergencia a la maleza. Aplicación total o en banda.

Glifosato 2 l Hoja ancha y angosta Postemergente

Sempra Halosulfuron

100 a 150 g Coquillo Postemergente

Dosis alta para parcelas muy infestadas. No asperjar las plantas de agave para evitar daños. El periodo de protección de Harness no es mayor de 30 días.

No asperjar agaves para evitar daños. Aplicar cuando la maleza tenga de 15 a 20 cm de altura. En mezcla con herbicidas preemergentes puede reducir su efectividad. Faena tiene control deficiente sobre coquillo y enredaderas.

No asperjar agaves para evitar daños.

Herbicida Ingrediente activo Dosis (l/ha)

Primagram Gold

Smetolaclor + atrazina

Maleza que controla

4-5 l Hoja ancha y angosta

Momento de aplicación

En preemergencia a la maleza. Aplicación

total o en banda.

Frontier 2X + Gesaprim Calibre 90

Dimetedamida + atrazina

AsureII Quizalofopp-e

1 l + 1 kg

1.5 l + 1.5 kg

0.569 l0.700 l

Hoja ancha y angosta

Hoja ancha y angosta

En preemergencia a la maleza. Aplicación

total o en banda.

Postemergente

Observaciones

Dosis alta para parce-las muy infestadas. No asperjar las plantas de agave para evitar daños. El periodo de protección del Primagram Gold no es mayor de 30 días.

Dosis alta para parcelas muy infestadas. No asperjar la parte media superior de la planta, para evitar daños.

Evitar contacto directo del producto con el agave. Aplicar cuando la maleza tenga de 15 a 20 cm de altura. Mezclar con su aditivo Cuate, en proporción 1:1.

Veloz + Poast

Carfentrazone + Sethoxidium

0.5 a 2 l Hoja ancha y angosta. Aplicación

total o en banda.

Postemergente

No asperjar agaves para evitar daños. Aplicar cuando la maleza tenga de 15 a 20 cm de altura. Mezclar Poast con su aditivo en proporción 1:1. Su influencia sobre el coquillo es limitada. Si no hay maleza de hoja ancha, aplicar sólo la dosis de Poast y su aditivo.

El control de malezas debe complementarse con deshierbes manuales dirigidos cuando el control químico sea deficiente y después del cuarto año cuando el agave cierra las hileras y no permite el paso de maquinaria.

Control de plagas

Las principales plagas del agave tequilero se encuentran en ambientes edáficos y aéreos. En el suelo la principal plaga es la gallina ciega, mientras en la piña y el follaje las plagas más importantes son escarabajo rinoceronte, piojo harinoso, escama armada, chinche del agave, chapulines, trozador del cogollo y picudo del agave.

Control de plagas en el cultivo de agave tequilero

Gallina ciega

Rugby 10% G

Mocap 15%

Azteca 2% G

Brigadier 0.3%

Lorsbán 5%

Triunfo T

Poncho 600 TS*

Gaucho 480 TS*

Crusier 5 TS*

Semevín 350 S*

Furadán 5% G*

Marshall 250 TS

Escarabajo rinoceronte

Semevín 350*

Furadán 350*

Marshall 250 CE*

Arrivo 200EM**

Dominex**

Mustangmax4S**

Cadusafos

Ethoprofos

Tebupirimphos

Bifentrina

Clorpyrifos

Terbufos

Clothianidin

Imidacloriprid

Thiamethoxam

Aldicarb

Carbofurán

Carbosulfán

Thiodicarb

Carbofurán

Carbosulfán

Cipermetrina

Alfacypermetrina

Z-Cypermetrina 2 l 2 l 2 l

250 ml

250 ml 250 ml

Al plantar una segunda aplicación se justifica si se encuentra más de dos larvas por cepellón.

*Impregnar la base de la planta con el insecticida cuando se va a realizar la plantación.

*Aplicar dosis en 200 l de agua, impregnar la raíz y la parte inferior de la piña al iniciar la siembra de dos ha (7000 plantas).

**Aplicar en los agujeros y en la base de la planta con agua abundante.

Plaga Insecticida comercial

Piojo harinoso

Lorsbán 480 EM

Marshall 300L

Arrivo 200 EM

Mustangmax 4S

Escama armada

Chinche del agave

Lorsbán 480 EM

Disparo

Arrivo 200 EM

Karate

Marshall 300L

Mustangmax 4S

Saft-T-side

Lorsbán 480E

Arrivo 200Em

Marshall 300L

Mustangmax 4S

Dominex

Chapulines Arrivo 200

Karate

Mustangmax 4S

Dominex

Trozador del cogollo

Lorsbán 480EM

Disparo

Karate

Nurelle

Mustangmax 4S

Dominex

Ingrediente activo

Chlorpyrifosetyl

Carbosulfán

Cipermetrina

Z-Cypermetrina 750 ml

Chlorpyrifosetyl

Chlorpyrifos

Cipermetrina

Lamda-Carbosulfán

Cyhalotrina

Z-Cypermetrina

Aceite parafínico de petróleo

Chlorpyrifosetyl

Cipermetrina

Cyhalotrina

Carbosulfán

Z-Cypermetrina

alfa-Cypermetrina

Cypermetrina

Lamda

Cyhalotrina

ZCypermetrina

Chlorpryfosetyl

Chlorpyrifos +

Permetrina

Cipermetrina

Lambda cyhalotrina

Cypermetrina

Z-Cypermetrina

alfa-cipermetrina

ml 200 ml 250 ml

750 ml 750 ml 200 ml 250 ml 250 ml 250 ml 1 l

750 ml

ml

ml 250 ml

250 ml

Al observar las hojas de la mitad superior de la planta con 40% o más de cobertura por este insecto plaga.

Al observar las hojas de la mitad superior de la planta con 40% o más de cobertura con este insecto plaga.

Aplicar solamente que aparezcan cinco o más chinches por planta o que se aprecie más de 25% de daño en 200 plantas revisadas.

250 ml

250 ml

250 ml

500 ml

750 ml 750 ml

ml

ml 250 ml

250 ml

Aplicar al follaje del agave o directamente sobre las áreas en donde haya ninfas.

En cualquier etapa del cultivo, aplicar asperjado al follaje cuando se aprecien síntomas de daño por este insecto plaga en el 20% de 200 plantas revisadas.

Plaga Insecticida comercial

Picudo del agave

Lorsbán 480EM

Disparo

Arrivo 200EM**

Karate

Nurelle

Mustangmax 4S

Dominex

Paratión metílico líquido

Ingrediente activo

Chlorpryfosetyl

Chlorpyrifos + Permetrina

Cipermetrina

Cipermetrina

Lambda

Cypermetrina

Z-Cypermetrina

alfa-cipermetrina

Parathion metílico

750 ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

Hacer la aplicación dirigida a la base de las plantas,cuando se vean perforaciones causadas por picudo en el 20% de 200 plantas revisadas.

*La mención de nombres comerciales de productos plaguicidas es solamente una guía, pero no implica recomendación alguna por parte de INIFAP.

Control de enfermedades

Los principales problemas fitosanitarios del agave tequilero se relacionan con factores abióticos como la falta de nutrientes, daño por heladas, daño por herbicidas, entre otros, y factores bióticos, como bacterias y hongos que causan daño o inclusive la muerte de la planta. Actualmente los microorganismos representan el principal problema del cultivo de agave, entre ellos se pueden citar al tizón foliar (Cercospora sp.), la mancha anular (Didymosphaeria sp.), la pudrición del cogollo (Erwinia grupo carotovora) y la marchitez del agave (Fusarium oxisporum). De estas enfermedades, la marchitez del agave tequilero se considera el principal problema fitosanitario en la denominación de origen que enfrenta el cultivo con diferentes incidencias y severidades. El agente causal de la marchitez del agave tequilero se atribuye al hongo Fusarium oxisporum, el cual provoca la deshidratación de los tejidos resultado de una reducción, muerte o destrucción del sistema radical, o bien porque hay destrucción o taponamiento de haces vasculares.

Aunque la marchitez se observa en plantaciones de agave mayores de 3 años, actualmente se le encuentra en plantas de un año, con síntoma del característico “clavo”. En general, casi cualquier planta de agave que se tomen algunas muestras de raíz, se aislará a Fusarium

sp., aunque la planta no manifieste síntoma alguno. Esto es debido a que este hongo es habitante natural del suelo, además de ser un parásito facultativo, es decir, puede sobrevivir en materia orgánica sin que haya un hospedero establecido. Debido a que no se han determinado las pruebas de patogenicidad, se supone que fusarium penetra a las raíces a través de heridas, en lugar de penetrar de manera natural. Con el incremento de la marchitez, las hojas se encarrujan y se secan, la planta se arranca muy fácilmente.

Se propone un tratamiento preventivo y otro para el control de la marchitez en plantas de agave en las que persistieron los síntomas. Se recomienda la utilización de una solución constituida por 750 gramos de scp más medio litro de fertilizante foliar, disueltos en 200 litros de agua. La aplicación del tratamiento preventivo consiste de la aplicación de la solución a la planta desde el primer. Esta solución se aplica rociando con bomba aspersora manual el cogollo del agave hasta que alcanza la base de la piña. La aplicación preventiva se realiza en el mes de julio o al comienzo del temporal. En las plantas de agave que en el mes de octubre presentaron síntomas de marchitez, sólo en estas plantas se realizan dos aplicaciones adicionales de la solución de SCP; la primera en octubre y la otra en el mes de diciembre. La recuperación de plantas en zonas de bajo riesgo fitosanitario por marchitez es posible recuperar la totalidad de las plantas cuando la incidencia es inicial, pero cuando la severidad es intermedia sólo el 95% de las plantas se recuperan, y en zonas con alta incidencia y severidad de marchitez se puede recuperar sólo el 50% de las plantas. Para lograr estos resultados, se requiere debe aplicarse el scp como se indicó, además la implementación de un programa de manejo adecuado a la plantación, que incluya buena nutrición y control de malezas y plagas.

Subsoleo

Arado

Rastreo

Trazo de plantación

Costo de planta

Acarreo de planta

Preparación planta

Productos desinfección

Plantación y fertilización

Análisis de suelos

18-46-00 (50 g por planta)

Composta (250 g por planta)

Encalado

Aplicación encalado

Mezcla de composta y fertilizante

Foliares

Harness

Concepto

Karmex 80

Aplicación

Faena

Aplicación

Deshierbe

Costo de producción para el cultivo de agave tequilero (segundo año)

Concepto

18-46-00 (80 g por planta)

Urea (50 g por planta)

Cloruro de Potasio (40 g por planta)

Micronutrientes

Mezcla de fertilizante

Aplicación

de realización

Concepto

Control de plagas

Insecticida (Carbofurán)

Aplicación

Control de enfermedades

Fungicida

(CuSO4 pentahidratado)

Aplicación

Fungicida

(CuSO4 pentahidratado)

Aplicación dirigida

Harness

Karmex 80

Aplicación

Faena

Aplicación dirigida

Deshierbe

Arado

Rastreo

Rastreo

Costo de producción para el cultivo de agave tequilero (tercer año)

Concepto

18-46-00 (100 g por planta)

Urea (70 g por planta)

Cloruro de Potasio (50 g por planta)

Micronutrientes

Mezcla de fertilizante

Aplicación

Replante

Plantas

Desahije

Manejo plantas de desahije

Fungicida

(CuSO4 pentahidratado)

Aplicación

Fungicida

(CuSO4 pentahidratado)

Aplicación

Karmex

Aplicación

Faena

Aplicación dirigida

Deshierbe manual

Concepto

Labranza del suelo

Arado

Rastreo

Rastreo

18-46-00 (100 g por planta)

Urea (80 g por planta)

Cloruro de Potasio (50 g por planta)

Micronutrientes

Mezcla de fertilizante

Aplicación

Insecticida (Carbofurán)

Aplicación

Fungicida (CuSO4 pentahidratado)

(cuarto año)

Harness

Concepto Periodo de realización

Karmex 80

Aplicación

Faena

Aplicación dirigida

Deshierbe manual

Costo de producción para el cultivo de agave tequilero (quinto año)

Concepto

Fungicida (CuSO4 pentahidratado)

Aplicación

Fungicida (CuSO4 pentahidratado)

Aplicación

Costo de producción para el cultivo de agave tequilero (sexto año) Concepto

Mantenimiento

Hugo Ernesto Flores López

Javier Ireta Moreno

Juan Francisco Pérez Domínguez

Ciclo agrícola

Primavera-verano.

Nivel de potencial productivo Alto y medio.

Características del área

Altitud: Entre 0 y 180 metros sobre el nivel del mar.

Temperatura óptima: De 15 a 28 ºC, clima cálido subhúmedo.

Precipitación: De 800 a 1,200 milímetros de junio a octubre.

Preparación del terreno

Se recomienda hacer una buena preparación del terreno para disponer de la mejor cama de siembra. Para que las plántulas tengan un excelente desarrollo radicular, es conveniente que el suelo esté lo suficientemente mullido y parejo en su superficie.

Las razones principales que exigen una excelente preparación del terreno son el tamaño pequeño de la semilla y el crecimiento lento de las plántulas en las primeras tres semanas después de la siembra. El ajonjolí en sus primeras fases de desarrollo tiene un crecimiento lento que no le permite competir favorablemente contra las malezas. Barbecho: Consiste en voltear la capa arable del suelo mediante la utilización de arados de disco o de rejas. Esta práctica debe realizarse a una profundidad de 30 centímetros y permite la

oxigenación y exposición al sol de las capas profundas del horizonte de 0 a 20 centímetros, un mes antes de la siembra.

Rastreo: Esta práctica es necesaria para homogeneizar el terreno, pulverizar residuos orgánicos y afinar la capa arable; el número de pasos de rastra dependerá de las condiciones del suelo y de la capacidad del equipo o maquinaria utilizada.

Nivelación: Nivelar el terreno y emparejarlo, propician condiciones ideales para el trazo de la cama de siembra y permite una buena distribución del agua de lluvia, además de evitar problemas en el cultivo por falta o exceso de humedad.

Uno de los objetivos del Programa de Mejoramiento Genético de Ajonjolí del inifap ha sido obtener variedades con un potencial de rendimiento superior al promedio regional que es de 720 kilogramos por hectárea, y con características favorables tales como color de grano, ciclo vegetativo de preferencia intermedio (de 90 a 105 días a madurez fisiológica); resistencia al acame y a las enfermedades del follaje. En general las variedades a sembrar las elige el productor por el tipo de grano que prefiere. Existen variedades como Igualteco, Zirándaro y Río grande 83, que son de grano blanco, Pungarabato de grano crema.

Siembra

Por lo común se realiza en húmedo, sobre el lomo del surco, colocando las semillas a una profundidad de 2 centímetros como máximo. La siembra puede ser en forma mateada o a chorrillo.

Fecha de siembra

La época óptima de siembra para el ajonjolí en condiciones de temporal en Tierra Caliente de Guerrero y Michoacán comprende del 20 de junio al 5 de julio; normalmente, en las siembras de junio la siembra desarrolla mejor, produce mayor número de flores y cápsulas y en consecuencia mayor rendimiento por planta y por hectárea.

Bajo condiciones de riego (en otoño-invierno), la mejor época de siembra se ubica del 15 de noviembre al 15 de diciembre. En esta

condición la planta tarda de 30 a 40 días más en madurar en relación con los 105 días al corte que dura en temporal. Por ello, las fechas de cosecha estarán comprendidas del 25 de marzo al 30 de abril.

Método de siembra

La siembra se realiza en húmedo, en el lomo del surco, colocando las semillas a una profundidad de 2 centímetros como máximo. Puede ser a “chorrillo” o en forma “mateada”; si se siembra a chorrillo conviene cubrir la semilla en forma muy ligera mediante una rama. Cuando se realiza en forma mateada, se recomienda colocar matas (entre 20 y 40 semillas) una distancia de 50 a 60 centímetros y de 65 a 80 centímetros entre surcos.

Cantidad de semilla para la siembra

Se recomienda una densidad de siembra de 6 kilogramos de semilla por hectárea, con la finalidad de obtener por hectárea entre 266 y 320 mil plantas.

Densidad de población

Son suficientes 6 kilogramos por hectárea. Con un mínimo de 90% de germinación. Conviene dejar de 10 a 12 plantas por mata después del segundo cultivo, o a “chorrillo” calculando que al segundo cultivo queden entre 18 y 20 plantas por metro lineal. De esta forma se obtiene una densidad de población de entre 266 y 320 mil plantas por hectárea.

Fertilización

En suelos de lomerío y con precipitaciones inferiores a 600 milímetros puede utilizarse el tratamiento 60-40-00. Para los suelos planos, profundos y pesados es la 80-40-00; para condiciones de riego estas cantidades pueden incrementarse hasta en 100-40-00.

Control de maleza

Las prácticas de escardas y cultivos para controlar la maleza y aflojar el suelo, se realizan por medio de escardas, posteriormente, cuando las plantas alcanzan 60 centímetros de altura, se da otra labor de

cultivo. El problema por competencia con las malezas es notorio durante los primeros 30 días de edad de las plantas de ajonjolí. Si durante este periodo el terreno se mantiene limpio y libre de malezas, no se tendrán problemas posteriores con las mismas.

Otra práctica común es hacer deshierbes o “chaponeos” con machete para eliminar malezas cuando las plantas de ajonjolí están próximas a cosecharse, esto por supuesto facilitará la operación con las mismas.

Control de plagas

Gusano soldado: Es la principal plaga que daña al ajonjolí.

• Especies: Se enceuntran tres especies: Prodeniapraefica (W.)

Prodeniaomitogalli (Guenne) y Spodoptera exigua (Hubner). El ataque ocurre durante los primeros 40 días de edad de la planta y cuando el daño es fuerte el número de plantas por hectárea se reduce hasta en un 40%, lo que representa una disminución proporcional del rendimiento.

• Daño: Los gusanos soldados se alimentan de las hojas y los tallos de las plántulas y plantas jóvenes de hasta 50 centímetros de altura. En ataques tardíos durante la floración y formación de cápsulas, pueden dañar también a botones, flores y cápsulas pequeñas.

• Control químico: Para controlar químicamente a estos gusanos, además de seleccionar un buen producto, es importante definir el momento oportuno de aplicación a través de un muestreo de la plaga en campo. El momento más adecuado para iniciar el combate de esta plaga es cuando se detecten dos o más larvas en promedio por metro lineal de surco, o bien cuando se encuentren 10 plantas con daños visibles y recientes en un total de 100 plantas muestreadas.

Enfermedades

Las principales enfermedades del ajonjolí son pudrición del cuello de la raíz, pudrición del pie o pata negra.

Por lo general, las variedades que se sugieren son las que menos problemas presentan.

Productos para controlar las diferentes plagas

Paratión metílico 2.5% 25 kg

Dipterex (Triclorfón) P.H.* 80% 1.5 kg

Gusano trozador

Gusano soldado

Malathión 100 E 1.5% Pulgón

*P.H.=Polvo humectable.

Cosecha

Por lo regular se realiza de forma manual. Se sugiere hacer la cosecha en un lapso de 2 a 4 días por hectárea. Para evitar la abertura de las cápsulas y pérdida de la semilla. Es indispensable que después de cortada la planta y hecha manojos, atados permanezcan con las piñas hacia arriba, para que la semilla no caiga. En algunas variedades, al acercarse la madurez, se observa que las hojas se desprenden de las ramas y los tallos y cápsulas se tornan de color amarillo. Se dejan secar los manojos y piñas 15 días y posterior se pasa a la trilla y limpieza de la semilla. También se puede hacer la cosecha y trilla de forma mecanizada pero se necesita maquinaria especial para poder hacer una labor óptima.

Rendimiento

*Considera los costos directos de los conceptos del paquete **$14,500.00 por tonelada.

Nota del INIFAP: En el estado de Jalisco no se tienen resultados de investigación en ajonjolí. La información que se presenta corresponde a resultados de investigación del propio instituto en otras áreas similares a las de Tomatlán, por tanto se deja a responsabilidad de los interesados utilización de dicha tecnología.

Semilla

Clorpirifos

Sevín

Rendimiento (t)

Características de la planta

El amaranto se considera una especie con extraordinarias características nutrimentales por su alto contenido proteínico, es rico en aminoácidos esenciales y carbohidratos. Su ciclo vegetativo oscila entre los 90 y 110 días y su floración se presenta entre los 38 y 47 días. La altura de planta varía de 197 y 234 centímetros, y la longitud de panoja de es de 54 a 65 centímetros. Algunas características agronómicas pueden ser modificadas por el medio ambiente, principalmente la temperatura, humedad, tipo de suelo e insumos utilizados para el manejo del cultivo. Se considera un cultivo con buen potencial productivo para el estado de Jalisco.

Variedades

Las variedades sugeridas para el estado de Jalisco están divididas por su adaptación en tres grandes regiones: centro, sur y Altos. Para la región centro se recomiendan las variedades Revancha, Amaranteca y Criollo amilcingo; para la región sur y Los Altos se sugieren las variedades Amaranteca y Revancha.

Requerimientos agroclimáticos

El cultivo del amaranto se considera de amplia adaptación, las necesidades de agua varían de 600 a 1000 milímetros de junio a octubre. La altitud va desde los 300 a 2,200 metros sobre el nivel del mar y una temperatura óptima de 18 a 25 °C. Sin embargo, el suelo

requerido debe ser de fertilidad intermedia a alta, con un pH ligeramente ácido que puede variar entre 5.0 a 7.0 y libre de residuos de herbicidas especialmente atrazinas.

Para la producción de este cultivo se utiliza principalmente el sistema de labranza convencional y se requiere de dos actividades: barbecho y rastreo, mismas que dependen del tipo de suelo, topografía, cultivo anterior y maquinaria disponible.

Barbecho: Consiste en voltear la capa arable del suelo utilizando arados de disco o rejas. Esta práctica favorece la oxigenación del suelo, la absorción del agua, la incorporación de residuos de cosecha del cultivo anterior, la eliminación de huevecillos y larvas de plagas al exponerlas al sol y para control de malezas. Esta actividad se hace generalmente a una profundidad de 30 centímetros en suelos planos y de 15 a 20 centímetros en suelos pedregosos y lomeríos, se sugiere que se haga cuando el suelo aun tenga algo de humedad y realizarlo en sentido perpendicular a la pendiente del terreno.

Rastreo. Se realiza después del barbecho y es una práctica que se utiliza para homogeneizar y pulverizar el suelo y residuos orgánicos, así como desmoronar los terrones grandes convirtiendo la capa arable en una tierra fina que permita la filtración y el mejor aprovechamiento del agua y aire, así como la adecuada penetración de las raíces. Es recomendable realizar el rastreo después de las primeras lluvias.

Para la región centro de Jalisco se recomienda sembrar del 20 de julio al 10 de agosto, mientras que para las regiones sur y Altos la mejor fecha comprende del 10 al 30 de julio. Siguiendo esta recomendación se aprovecha la oportunidad de precipitación pluvial y se promueve un sano desarrollo de las plantas en sus diferentes etapas además de un alto rendimiento. No se sugiere adelantar siembra porque existe el riesgo de pérdidas en la cosecha por la presencia de lluvias durante esta actividad. Asimismo, cuando se realizan siembras tardías

existe el peligro de que el cultivo no alcance la madurez fisiológica a causa de la escasez de humedad en el suelo.

Método de siembra

La siembra puede ser manual o mecánica, esto depende de la topografía y pedregosidad del terreno.

Siembra manual: Para este método es necesario surcar previamente con máquina o animal. Se sugiere una distancia entre surcos de 75 a 80 centímetros y posteriormente fertilizar y cubrir el fertilizante. La siembra se realiza a chorrillo o mateado distribuyendo la semilla en el suelo con un salero. Es importante cubrir la semilla con una capa ligera de tierra de un centímetro aproximadamente, para esto se utilizan una o varias ramas y requiere mano de obra. La densidad de siembra es de 2.5 kilogramos por hectárea de semilla.

Siembra mecánica: Este método se recomienda en terrenos planos y cuando la superficie a sembrar es relativamente grande. Puede utilizarse una sembradora de maíz que contenga el depósito de insecticida granulado, con su dosificador, para surcar, sembrar, fertilizar y tapar la semilla al mismo tiempo. Para este caso es muy importante la calibración del dosificador y de la fertilizadora. Llevando a cabo este método se ahorra hasta un 50% de semilla en comparación con el sistema manual. La semilla deberá cubrirse con un centímetro de tierra aproximadamente.

Densidad de siembra

Para siembra manual se requieren entre 2 y 3 kilogramos de semilla por hectárea. Para siembra mecánica de 1.2 a 1.6 kilogramos de semilla por hectárea. La densidad esperada es de 60 a 80 mil plantas por hectárea, y esto comprende las tres regiones.

Es importante llevar a cabo un “raleo” (eliminar las plantas enfermas, raquíticas o de menor tamaño) para lograr una densidad de población adecuada, éste se realiza cuando la planta alcanza los 15 centímetros de altura para evitar la competencia por nutrientes, aire y luz. Se recomienda dejar de 5 a 6 plantas por metro lineal.

Fertilización

La dosis de fertilización óptima para este cultivo es de: 92-46-40 (Nitrógeno, Fósforo y Potasio). Las fuentes de Nitrógeno puede ser urea o sulfato de amonio. Para abastecer la demanda de Fósforo se puede utilizar superfosfato de Calcio triple o difosfato de amonio (18-46-00) y las fuentes de Potasio pueden ser cloruro y sulfato de Potasio. Para todos los casos se deben calcular las conversiones pertinentes para determinar la cantidad de producto comercial a utilizar y evitar insuficiencias.

Época de aplicación: Por la alta solubilidad del Nitrógeno se debe aplicar en dos partes, el 50% al momento de la siembra y el resto a los 45 días después de la siembra. El Fósforo y Potasio se deben aplicar al momento de la siembra y cerca de la zona radical del cultivo. De preferencia se debe cubrir el fertilizante con una capa de tierra para un mejor aprovechamiento.

A continuación se mencionan dos ejemplos de tratamientos de fertilización para el cultivo del amaranto.

Tratamientos de fertilización para amaranto de temporal

Tratamiento de fertilización

92-46-40

Fuentes de fertilizante para la dosis requerida

100 kg urea + 100 kg de superfosfato de Calcio triple + 80 kg de sulfato de Potasio

100 kg de urea

180 kg de sulfato de amonio + 100 kg de difosfato de amonio (18-46-00) + 65 kg de cloruro de Potasio

180 kg de sulfato de amonio

Control de malezas

Tiempo de aplicación

A la siembra

A los 45 días de siembra

A la siembra

A los 45 días de siembra

En particular este cultivo requiere de un buen manejo para combate de malezas ya que es susceptible a la competencia por agua, espacio y luz en sus primeros 30 días de desarrollo, siendo este periodo en el que la ma-

leza causa los mayores daños. Las malas hierbas asociadas a este cultivo son la grama (Agropyronrepens), quelite o bledo (Amaranthushybridus), cardo (Argemone mexicana), nabo silvestre (Brassicacampestris), pasto bermuda (Cynodondactylon), cola de zorro (Setariaverticillata), trébol de carretilla (Trifoliumsp), aceitilla (Bidensodorata) y tacote (Helianthus). El control de malezas puede ser de dos formas: control cultural y control químico de hierbas.

Control cultural: Este método reduce costos y hace más eficiente el manejo del amaranto con la práctica de la cultivada que es un implemento que contiene rejas pequeñas y delgadas y se aplica las plantas del cultivo miden 10 centímetros aproximadamente, pasa cerca de la planta sin dañarla y controla maleza y pulveriza terrones. La escarda se utiliza cuando la planta tiene una altura de 25 centímetros y arrima suelo al pie de la planta además de controlar maleza. También se recomienda que antes de la realizar la siembra se elimine la primera generación de maleza mediante un paso de rastra.

Control químico: Se sugiere para control de hoja angosta la aplicación de Fusilade (herbicida postemergente selectivo al amaranto). La dosis es de 1 litro por hectárea y la aplicación en suelo húmedo, la maleza debe encontrarse en sus primeras fases de crecimiento (máximo 15 centímetros de altura). Para hoja ancha se sugiere el Linurón (Afalón) en dosis bajas (0.5 litros por hectárea), dirigido al centro del surco y utilizando campana o pantalla protectora para no dañar el amaranto.

Control de plagas

La principal plaga que presenta este cultivo es conocida comúnmente como gusano telarañero que se esconde entre la inflorescencia y se considera altamente perjudicial. Se ha demostrado que la presencia de esta plaga se intensifica en periodos de sequía y temperaturas altas, además cuando hay abundancia de la maleza quelite o bledo debido a que esta planta es su hospedero preferido, se recomienda tener especial cuidado en el control de malezas. Para control de esta plaga se recomienda también el uso de productos biológicos a base de Bacillus thuringiensis. En caso de infestaciones altas aplicar insecticidas, piretroides u organofosforados de preferencia antes de que las

larvas penetren en la inflorescencia y si es necesario una segunda aplicación a los 15 ó 20 días después de la primera dosis.

Cosecha

La cosecha es una fase crítica y muy importante en este cultivo, de no hacerse de manera adecuada y oportuna se puede reducir significativamente el rendimiento. Se recomienda la cosecha manualmente, ésta consta de dos operaciones: corte y trilla. El corte se realiza cuando al frotar una porción de la panícula se desprende parte del grano. Se debe realizar preferentemente en horas tempranas del día para evitar pérdidas por caída del grano. Posteriormente, las panojas se colocan al sol para su secado en lonas o patios con cemento. La trilla se puede realizar con varios pasos a través de un tractor sobre las panojas secas o de manera manual a través del golpeteo de varas gruesas y flexibles sobre las panojas hasta que se desprendan los granos. Después, mediante la utilización de un bieldo se separa la paja, enseguida se pasa por un harnero para eliminar impurezas de mayor tamaño que la semilla y después con la ayuda del viento y dos recipientes se eliminan las impurezas de menor tamaño, finalmente queda limpio para su comercialización o industrialización.

Costo de producción para el cultivo de amaranto

Urea Sulfato de Potasio

Nota: La dosis de fertilización deberá ajustarse a las necesidades específicas del suelo mediante análisis respectivo. Los costos pueden variar si se aplican diferentes fuentes de Nitrógeno o se practica fertilización orgánica.

Análisis financiero (ha)

Ivone Alemán de la Torre

José Ariel Ruiz Corral Primitivo Díaz Mederos Alfredo González Ávila

Sistema producto

El sistema producto para el cual está dirigido este paquete tecnológico es el cultivo de arroz, cuyo objetivo es proporcionar a productores y técnicos los elementos a considerar para lograr un manejo adecuado del cultivo en Jalisco.

Zona de adaptación

Este paquete tecnológico fue diseñado para su aplicación en las diferentes zonas y sistemas de producción del estado de Jalisco.

Condición de humedad

El cultivo del arroz en el estado de Jalisco se maneja bajo condiciones de riego.

Preparación del terreno

La oportunidad y la calidad de la preparación de las tierras pueden influir en el crecimiento de las plantas de arroz. La mala preparación y poco oportuna de las tierras puede provocar problemas graves, como las malas hierbas y exponer a las plantas a substancias perjudiciales, como dióxido de Carbono, el metano, los marcaptanos, el ácido butírico y otras varias liberadas por la materia orgánica en descomposición que se encuentra en el suelo.

La labranza afecta el crecimiento de las plantas durante la germinación, la emergencia de las plántulas y las etapas del establecimiento

del cultivo. El momento correcto y la calidad de la preparación de la tierra son importantes para asegurar buenos rendimientos. Un trabajo de preparación de la tierra incorrecto y fuera del momento oportuno pueden llevar a una seria infestación de malezas.

La labranza facilita la difusión, evaporación y dispersión de sustancias perjudiciales generadas por la descomposición de la materia orgánica en los suelos inundados, utiliza el amoníaco liberado durante la descomposición de esa materia orgánica y permite que germinen las semillas de las malezas.

De manera general los objetivos de la preparación del terreno son:

• Incorporación de los residuos de la cosecha anterior y que de esta manera puedan ser transformados en nutrientes para la planta después del proceso de descomposición.

• Ayudar al control de malezas mediante la eliminación de hierbas por las actividades de preparación del terreno y eficientar el control químico de las malezas.

• Ofrecer las condiciones de temperatura, aireación y humedad que permitan la germinación y desarrollo del embrión, y posteriormente el crecimiento de la planta.

Las actividades de preparación del terreno están en función del sistema de producción, sin embargo, enseguida se describen las funciones de cada una de las actividades.

Barbecho: Mejora las condiciones físico-químicas del suelo, al aumentar la fertilidad y contenido de materia orgánica del suelo. Se ejerce un control sobre los huevecillos, larvas y pupas de plagas por la acción del clima y enemigos naturales. Esta actividad se sugiere únicamente en el sistema de trasplante en la localidad de Trapiche del Abra con el fin facilitar esta actividad.

Rastreo: Desmenuza los terrones con el fin de que preparar una buena cama que facilite la germinación de la semilla, se conserve la humedad por más tiempo e incremente la eficiencia del herbicida preemergente.

Comúnmente 2 a 3 pasos de rastra son suficientes en la mayoría de los suelos, ya que el sistema radicular es muy superfi-

cial y las preparaciones del suelo profundas pueden aumentar la permeabilidad lo cual hace necesario utilizar mayores volúmenes de agua para mantener el suelo saturado o inundado. Las labores de suelos profundos, pueden crear condiciones más propicias para el acame del cultivo y pueden aplazar la trilla al retrasar el secado del suelo.

Nivelación: Esta actividad es de suma importancia en el cultivo del arroz ya que nos permite una mayor eficiencia en el uso y manejo del agua. Los terrenos mal nivelados ocasionan problemas con la germinación de la semilla, se dificulta el control de las malezas, así como también, que el corte del agua para la cosecha se realice con una mayor rapidez, lo que facilita la entrada de las maquinas cosechadoras en un menor tiempo, evitando con esto la cristalización del grano por la exposición del grano a largos periodos de tiempo bajo las condiciones ambientales, humedad, altas y bajas temperaturas durante el día y la noche, después de que el grano ha alcanzado su madurez.

Bordeo: Uno necesario para buena distribución del agua de riego y evitar la erosión.

Establecimiento y manejo del almacigo

Preparación del almacigo. Se sugiere dar dos barbechos con arado de discos a una profundidad de 25 a 30 centímetros.

Preparación de la cama de siembra. El tamaño de la cama es variable de acuerdo a las necesidades del productor, sin embargo, se sugiere un ancho de dos metros con el fin de poder realizar las actividades de fertilización y control de malezas adecuadamente. La longitud estará en función de la superficie que se desea plantar. Se estima que una superficie de 200 metros cuadrados de almacigo es suficiente para trasplantar una hectárea.

Desinfección de la semilla. Para prevenir daños causados por enfermedades que afectan a las plantas de arroz en las etapas tempranas de crecimiento, se sugiere remojar la semilla por 24 horas en una suspensión de un gramo de Benomyl por litro de agua por kilogramo de semilla. Mediante esta práctica se eliminan los granos vanos que flotan en la superficie de la suspensión.

Cantidad de semilla para la siembra. Se requieren de 25 kilogramos de semilla por hectárea en 200 metros cuadrados, lo que se traduce en una densidad de 125 gramos de semilla por metro cuadrado.

Fertilización. Se sugiere una mezcla de 10 gramos de fosfonitrato y 8 gramos de sulfato de Potasio por metro cuadrado.

Control de malas hierbas. Se sugiere el control preemergente de las malezas a base de Comand 3 ME en dosis de 1.0 a 1.5 litros por hectárea. Si se presentan malezas después de la emergencia del arroz, se sugiere realizar una aplicación de Propanil en dosis de 5 litros por hectárea, alrededor de los 15 días después de nacido el arroz, sobre suelo húmedo, pero sin agua estancada.

Trasplante. Se trasplantan 25 matas por metro cuadrado, espaciadas a 20 centímetros una de otra, equivale a una densidad de 250 mil plantas por hectárea.

Siembra directa

Los sistemas de siembra practicados en las diferentes áreas arroceras del estado se han desarrollado de acuerdo a las condiciones ambientales y necesidades específicas de los agricultores. De tal forma que en el estado de Jalisco se han desarrollado los sistemas de siembra por trasplante, siembra directa al voleo y en surco y siembra labranza cero. En la región de los municipios de San Martín Hidalgo y Cocula los sistemas utilizados son siembra directa en surco y al voleo y trasplante; en Mascota y Tomatlán siembra directa en surcos y al voleo; finalmente en el municipio de Huachinango se ha utilizado el sistema de labranza cero, el cual consiste en la siembra del arroz después que el cultivo anterior, en este caso sorgo, ha sido cosechado y pastoreado el rastrojo y soca del mismo cultivo. La siembra se utiliza al voleo sin preparación del terreno debido a que los terrenos se encuentran en la vega del río los cuales son bañados cuando sube la corriente, lo que puede generar problemas de erosión y arrastre de semilla y plántula. Esto provoca que la siembra se realice sin preparación del terreno y con la semilla expuesta a daños por pájaros, roedores y deshidratación. Sin embargo, esta situación tiende a revertirse con el uso de las sembradoras de labranza de conservación.

Siembra al voleo

• Densidad de siembra: 140 kilogramos por hectárea de semilla certificada con un mínimo de germinación del 85%.

• Densidad de población: 2,000,000 de plantas por hectárea.

• Tapa de semilla: Proporcionar un rastreo ligero.

Siembra en surcos

• Densidad de siembra: De 90 a 110 kilogramos por hectárea de semilla certificada con un mínimo de germinación del 85%.

• Distancia entre surcos: 20 centímetros.

Variedades

Las variedades con tallos y hojas erectas que evitan el sombreado recíproco y así interceptan más luz solar tienen una mejor fotosíntesis y consecuentemente mejores rendimientos.

Seleccionar cultivares con hoja bandera erecta y ángulo agudo y panojas que no sobresalgan en exceso de la hoja bandera de modo de minimizar la sombra de las hojas superiores durante la fase de maduración.

Tomatlán A-97. Desarrollada por el Campo Experimental Costa de Jalisco. Esta variedad se recomienda para la zona de la costa. Presenta 120 y 92 días a floración en el ciclo otoño-invierno y primavera-verano, mientras que la madurez la completa a los 143 y 120 días, respectivamente. Es una variedad de alto potencial de rendimiento, sin embargo, en el ciclo de primavera-verano se deben evitar las altas densidades de siembra y dosis altas de fertilización de con el fin evitar problemas de acame. Presenta un rendimiento de 8.2 toneladas por hectárea en otoño-invierno y 6.0 toneladas por hectárea en primavera-verano. Desarrolla una altura de 90 centímetros en otoño-invierno y 110 centímetros en primavera-verano. Milagro filipino. Se recomienda para su siembra en la región de la costa de Jalisco. Presenta 92 días a la floración y 120 días a madurez en el ciclo primavera-verano y 114 y 140 días en otoño-invierno, respectivamente, posee una altura promedio de 80 a 85 centímetros y un rendimiento promedio de 6 a 7 toneladas por hectárea el grano es corto grueso y con “panza

blanca” es uno de los dos arroces de grano grueso que han podido competir con los arroces de grano delgado importados de Estados Unidos. Presenta problemas en el ciclo de otoño-invierno debido a las temperaturas del invierno que pueden causar una reducción en el crecimiento, enfermedades en el follaje y grano por lo tanto sólo se sugiere para el ciclo primavera-verano. El Silverio. Esta variedad procede de la variedad Milagro Filipino (IR8). Se desarrolló a partir de una colecta de cuatro tipos de Milagro filipino de la Cuenca del Papaloapan. Su altura es intermedia 80 a 120 centímetros. La floración se presenta entre los 100 y 105 días y la madurez fisiológica entre los 125 y 130 días. El tamaño de la panícula es de 20 a 25 centímetros la cual produce de 85 a 150 granos. El rendimiento oscila entre 6.0 y 10 toneladas por hectárea. La recuperación de granos enteros pulidos sobre palay puede llegar a ser del 50 al 55%.

Morelos A-92. Fue desarrollada por el Campo Experimental Zacatepec. Se recomienda para su siembra en los municipios de San Martín Hidalgo, Cocula, Ameca y Mascota bajo los sistemas de siembra directa y trasplante. Presenta un habito de crecimiento intermedio y una altura de planta de 140 centímetros. La floración se presenta a los 105 días y la madurez a los 144 días después del trasplante. El procentaje de arroz pulido es del 50%.

Morelos A-98. Fue desarrollada por el Campo Experimental de Zacatepec. Es una variedad de alta productividad y calidad industrial, con rendimientos superiores a las 10 toneladas por hectárea a nivel comercial. La altura de planta es de 130 centímetros, con 104 días a floración y 138 días a madurez. El tipo de grano es alargado grande con un 57% de grano entero y más del 20% de centro blanco. En las regiones donde se recomienda para su cultivo, Mascota y San Martín Hidalgo, presenta entre los 145 y 150 días a madurez.

Morelos A-2010. Fue desarrollada por el Campo Experimental Zacatepec. La floración es de 102 días después del trasplante. Esta variedad tiene una madurez fisiológica de 138 días después del trasplante, la altura del tallo es de 112 centímetros y es resistente predominante al acame; lo que la hace diferente

a la variedad y la altura de la planta es de 140 centímetros. El porcentaje de arroz entero es del 57%.

Cárdenas A-80. Esta variedad fue liberada por el Colegio Superior de Agricultura Tropical (csat) en 1980, presenta su máxima capacidad de producción en suelos de textura arcillosa, inundables durante la mayor parte del ciclo de la planta. Tiene un ciclo de 125 días. La altura de la planta va de 90 a 145 días. Tiene un rendimiento en la costa de Jalisco de 6 a 7 toneladas por hectárea en el ciclo de otoño-invierno y en la región del Trapiche del Abra de 6 a 8 toneladas por hectárea. El tipo de grano es largo traslúcido, sin arista y cremoso con un porcentaje del 60% de granos enteros. Presenta la desventaja de ser muy susceptible al desgrane cuando alcanza la madurez por lo que se debe de tener cuidado especial para evitar la sobremaduración en campo con el fin de evitar disminución del rendimiento.

Fecha de siembra

Para maximizar el rendimiento bajo un régimen de manejo óptimo, la época de siembra debe ser seleccionada de modo que el cultivo reciba altos niveles de radiación solar en las etapas reproductivas y de maduración.

Fechas de siembra recomendadas para cada una de las localidades donde se cultiva arroz en el estado de Jalisco

San Martín

Hidalgo-Cocula 20 abril 30 mayo 15-30 junio 10-30 mayo

Mascota Buena 15 mayo-10 junio

Huachinango Regular 1°-30 junio

Tomatlán Mala 20 junio-20 julio 25 nov-25 dic

En el municipio de Mascota al sembrar en fechas tardías se corre el riesgo de que la etapa de floración e inicio de llenado de grano

coincida con el inicio de las bajas temperaturas, lo que provoca avanamiento de grano y presencia de enfermedades como piricularia en cuello y raquis de la panícula.

En el ciclo otoño-invierno en el municipio de Tomatlán, las siembras después del 25 de diciembre corren el riesgo de presentar problemas al momento de la cosecha por falta de piso, debido a la posibilidad de un inicio de temporal anticipado, lo que dificultaría la cosecha.

El arroz requiere para su desarrollo normal y máxima productividad de Nitrógeno, Fósforo, Potasio y otros elementos nutritivos; sin embargo, la aplicación de uno o más de ellos depende de los resultados del análisis del suelo, variedad y sistema de producción.

Aplicar 140-60-00 distribuido de la siguiente forma:

• 00-46-00 al momento de la siembra (100 kilogramos de la fórmula 18-46 por hectárea).

• 70-00-00 en la etapa vegetativa de amacollamiento, 35 a 40 días (150 kilogramos de urea por hectárea).

• 70-00-00 al inicio de la etapa reproductiva (iniciación del primordio panicular), 60-70 días (150 kilogramos de urea por hectárea).

Definición del inicio de la panícula

Se toman al azar unas 10 plantas en el campo, y seleccionan los tallos más desarrollados. Se hace un corte con navaja, cortando en forma longitudinal para separar las capas de tejidos que envuelvan al nudo superior, en la base del cual se busca el ápice minúsculo de pelillos finos de color plateado, que asemeja a la punta de un plumil; ésta es la panícula propiamente dicha. En esta etapa se debe aplicar la segunda fertilización nitrogenada. El inicio de la formación del primordio panicular es variable en las variedades precoces, intermedias y tardías.

El agua

El agua es fisiológicamente importante para el crecimiento de la planta de arroz. Es indispensable en la formación de la panícula, par-

ticularmente importante en el estado de reducción de polen y en el estado de floración. En el estado de amacollamiento esta necesidad puede ser satisfecha con aproximadamente el 80% de la capacidad de saturación de agua del suelo. En resumen, para los requerimientos fisiológicos, el agua es de vital importancia en los terrenos cultivados con arroz, para mantener una temperatura adecuada, suplementar los nutrientes de la planta del arroz, controlar malezas, etcétera. Por otro lado un pobre drenaje causa un déficit de Oxígeno en los terrenos cultivados con arroz, de este modo, se tiene una inadecuada absorción de nutrientes del suelo, particularmente de ácido silícico y Potasio, lo mismo sucede cuando la temperatura del agua de riego es alta. La transpiración de agua se vuelve activa de acuerdo con el incremento en el área de la hoja, así como también, por el incremento del número de tallos. Ésta alcanza su máximo en el estado de embuche y enseguida disminuye lentamente. La cantidad de transpiración de agua es afectada marcadamente por la temperatura y la humedad. Calendario de riegos. Se sugiere el siguiente calendario de riegos:

• Riego de nacencia. Éste deberá ser pesado, evitando encharcamientos, inmediatamente después de la siembra. Se debe drenar, el exceso de agua ocasiona mala nacencia del arroz. Después de drenar se puede realizar la aplicación de herbicida preemergente.

• Primer riego de auxilio. De 4 a 5 días después del riego de nacencia. El número de días está en función de las condiciones de temperatura para evitar que el terreno se reseque y cause problemas en germinación y emergencia de plántulas. En este riego se puede hacer la aplicación del herbicida de postemergencia temprana.

• Segundo riego de auxilio. De 10 a 12 días después del riego de nacencia. Se debe de mantener en buenas condiciones la humedad del suelo con el fin de evitar pérdidas en la población.

• Tercer riego de auxilio. De 20 a 25 días después de la siembra. En este riego se deberá de hacer la aplicación del herbicida postemergente, el cual se realiza dos o tres días después de finalizado el riego. Antes de realiza el entable se deberá de dar la primera fertilización nitrogenada. Si la humedad del

suelo no es la adecuada tendrá que darse otro riego de auxilio para poder hacer la aplicación nitrogenada.

• Entable. De 25 a 28 días después de la siembra (altura de arroz 25 centímetros). Este se realizara 3 días después de la aplicación del herbicida para que se recupere la planta del arroz del efecto del herbicida .

• Entable. De 70 a 75 días después de la siembra. Después de la segunda aplicación de Nitrógeno.

En el ciclo primavera-verano los riegos de auxilio estarán sujetos a las condiciones del temporal.

En el caso de terrenos infestados con arroz barbón y negro se deberá de realizar un riego de presiembra y un rastreo.

Control de malezas

La producción de arroz y el manejo de malezas son frecuentemente sinónimos; el control de malezas es el punto central de coordinación de muchas operaciones agrícolas. Es imposible producir arroz económicamente sin disponer de un programa de control de malezas bien planeado. De vital importancia es la forma de preparar el terreno, el cuidado en la siembra del cultivo y la celeridad con la que se aplique el manejo de malezas.

Control químico de malezas. El control químico de malezas puede tener dos variantes:

• Aplicación preemergente, que debe realizarse a los dos o tres días como máximo, después del riego de nacencia, antes de que haya brotado el cultivo y maleza.

• Aplicación postemergente, que debe de realizarse a los 12 días después de la nacencia del arroz y maleza, si se deja que las malezas se desarrollen más se tendrán que usar mayores dosis con el consecuente aumento de costos.

Sugerencias para una buena aplicación de herbicidas

• Para lograr un mejor control de malezas debe tomarse en consideración la buena preparación del terreno, ya que con esto se eliminan malezas que aprovechando la humedad residual empiezan a nacer, también se destruye parte de la semi-

lla que se encuentra en el suelo y la distribución del herbicida es más uniforme.

• Para el caso de los herbicidas se recomienda aplicarlos cuando el suelo esté saturado de agua de preferencia que no existan encharcamientos, ya que cuando se aplican en seco los herbicidas no cumplen su función y se tiene un alto riesgo de pérdida de la cosecha. Cuando ya existan algunas plantas de arroz nacidas y la maleza aún no aparece, la aplicación de estos herbicidas no representan ningún riesgo, siempre y cuando el suelo este saturado al momento de la aplicación.

• Para los herbicidas postemergentes la aplicación debe hacerse cuando el suelo esté saturado, ya que esto permite una mejor distribución y además propicia un ambiente adecuado que induce a una mejor fijación del herbicida en el follaje de la maleza.

Preemergencia

De preferencia hacer aplicaciones preemergentes con las siguientes mezclas (opciones):

• Oxiadiazon 2 litros por hectárea + Prometrina 1.5 kilogramos por hectárea.

• Oxiadiazon 2 litros por hectárea + Metribuzin 0.200 kilogramos por hectárea.

• Pendimethalin 2 litros por hectárea + Prometrina 1.5 kilogramos por hectárea.

• Oxifluorfen 0.800 litros por hectárea + Metribuzin 0.200 kilogramos por hectárea.

• Pendimethalin de 4 a 4.5 litros. Se puede aplicar en seco o bajo riego. En seco se aplica inmediatamente después de la siembra y regar de manera inmediata. En condiciones de riego aplicar 4 días después del riego de germinación del arroz.

• Clomazone de 1 a 1.5 litros por hectárea. Cualquiera de estas opciones se recomienda aplicarla cuando el suelo este saturado de agua y de preferencia no existan encharcamientos a los dos o tres días cuando la semilla esté hinchándose y aún no haya iniciado su proceso de germinación.

Postemegencia temprana

Las aplicaciones deberán aplicarse cuando las malezas tengan un tamaño de 2 a 5 hojas y de 10 a 12 días después de haber germinado el arroz. Los productos que se sugieren son:

• Pendimethalin de 4 a 4.5 litros por hectárea.

• Clomazone 1 a 1.5 litros por hectárea + Propanil de 4 a 5 litros por hectárea + Focus 1 litros por hectárea.

Postemergencia

Cuando predominen malezas de hoja ancha, zacate y coquillo en estados de dos hojas entre 10 a 15 días del trasplante se aplica una mezcla de 4 litros de Stam-LV-10 (Propanil) más 1 litro de 2,4-D Amina; cuando el control se retrasa y las malezas tengan cuatro hojas o 16 a 20 días de edad se aplican 6 litros de Stam-LV-10 más 1.5 litros de 2,4-D Amina, si el control se realiza después de esta época se sugiere incrementar la dosis a 8 litros de Stam-LV-10 más 1.5 litros de 2,4-D Amina. Cualquiera de las dosis antes señaladas deben diluirse en 200 a 300 litros de agua por hectárea en aplicación terrestre y en aérea utilizar de 80 a 100 litros de agua por hectárea para un buen cubrimiento, se sugiere agregar 200 centilitros cúbicos de surfactante Atlox 3069 o Agral plus o medio kilogramo de algún detergente en polvo para que el herbicida penetre a la hoja de la maleza y no sea lavado por el rocío o lluvia sobre todo en el ciclo de primavera-verano. La aplicación se hace a media mañana cuando las plantas de arroz y maleza no tengan “rocío” y no se presenten vientos fuertes. Es importante reanudar el entable tres días después de la aplicación para complementar el control con lámina de agua. Los productos comerciales Oryzan, Pantox, Surcopur, Propavel y Herbax son sustitutos del Stam LV-10 y tienen el mismo efecto sobre las malezas, use el que encuentre en el mercado y sea más económico, es importante que verifique que el producto no esté caducado, ya que pierde efectividad.

Aplicaciones postemergente tardías

Las aplicaciones en postemergencia tardía deberán realizarse cuando se tienen problemas de mala aplicación en preemergen-

cia o postemergencia, lo que ocasiona que se tengan infestaciones de malezas en manchones. Estas aplicaciones antes que la planta entre a la etapa de diferenciación del primordio panicular, de 60 a 65 días, de lo contrario causará fuertes problemas y reducción del rendimiento del cultivo. Se sugieren los siguientes productos:

• Fenoxaprop. Se recomienda contra gramíneas principalmente contra zacate pinto (Echinochloa spp) y zacate Johnson (Sorghum halepense). Dosis: un litro por hectárea.

• Halosulfron metil. Efectivo para el control de Cyperaceas y algunas malezas de hoja ancha como caldillo (Xanthium strumarium), quelite (Amaranthus hybridus), girasol (Helinathus annuus), polacote (Tithonia tubaeformis), flor amarilla (Melampodium divaricatum); aceitilla (Bidens pilosa, B. frondosa) y tripa de pollo (Comelina difusa). Dosis recomendada: de 100 a 200 gramos por hectárea para Ciperaceas. De 100 a 150 gramos por hectárea para malezas de hoja ancha.

Toxicidad de herbicidas. Toxicidad herbicida conduce a una mala emergencia del cultivo, daños a las raíces, y, posiblemente, los puntos blancos.

Los problemas suelen ocurrir si los productos no se utilizan de acuerdo con sus recomendaciones, por ejemplo, al tipo equivocado, la etapa incorrecta de crecimiento de los cultivos, o, a veces, si el producto se realiza en contacto con la semilla emergentes (por ejemplo, la infiltración del agua mueve el producto en el suelo). Las plantas varían en su susceptibilidad tanto en términos de variedad y etapa de crecimiento.

El daño se produce en el momento de o poco después de la aplicación del producto.

Chinche café (Oebalus insularis). Es un insecto picador-chupador, el adulto mide de 8 a 10 milímetros, su cuerpo está cubierto por una coraza en forma de escudo, la característica de esta plaga es el olor desagradable que produce en el cultivo. Los adultos y ninfas de la chinche de la espiga succionan los jugos del

grano del arroz durante el estado del grano tanto de llenado como de maduración, ocasionando granos vanos, muy claros o estériles y manchados. Los granos manchados son consecuencia del ataque de hongos. Los granos dentro de la cáscara quedan deformados o debilitados y se quiebran durante el proceso de trillado, bajando la calidad del producto.

Los chinches pueden sobrevivir y multiplicarse en varios hospedantes silvestres de la familia Gramineae (Digitaria spp., Echinochloa spp., Eleusine indica, Panicum muticum, Sorghum bicolor y Sorghum halepense) y Cyperaceae (Cyperus iria). En los campos de arroz enmalezados, las poblaciones de chinche son 2 - 3 veces mayor, que en las plantaciones sin malezas.

Los adultos invaden el cultivo desde los hospedantes silvestres. Pueden observarse desde el inicio del cultivo, pero la migración aumenta significativamente durante el inicio de la floración. Las poblaciones se incrementan durante la etapa lechosa y llenado de grano, tanto por las migraciones como por la reproducción del insecto dentro del cultivo. Casi al final del ciclo de cultivo, los adultos emergen hacia otras plantaciones u hospedantes silvestres. En zonas donde hay cultivos escalonados, las poblaciones aumentan con mayor facilidad.

Este insecto normalmente se distribuye en el campo en forma agregada o en parches. Con frecuencia, se concentran en los bordes del cultivo. Es muy importante conocer el patrón de su distribución para calcular las poblaciones promedio en toda la plantación con base a los muestreos realizados.

El control de este insecto se debe realizar cuando se observen más de cinco chinches por metro cuadrado en promedio, muestreando en 10 sitios diferentes por hectárea. Las aplicaciones deberán realizarse en la etapa de embuche de la planta, justo antes de la emergencia de la panícula o bien después de la etapa de floración con el fin de evitar daños en la etapa de polinización. El Dimetoato en dosis de 1 litro por hectárea, proporciona buenos resultados.

• Monitoreo de la población y daño. Los chinches permanecen en las espigas o sobre las plantas de arroz en las primeras

horas de la mañana o al final del día. En las horas más calientes del día, se mueven a la parte baja de las plantas y es difícil observarlos. Por lo tanto, el muestreo debe realizarse temprano en la mañana o en la tarde, cuando los insectos están sobre las espigas. Existen varios metodos prácticos para realizar los conteos del insecto y determinar el nivel poblacional. Algunos de ellos son:

• Muestreo visual. En Texas, para estimar la población se utilizan binoculares, lo cual permite contar los chinches desde fuera de la plantación. Se revisan 100 espigas y el umbral de acción es de 10 insectos para el total de las espigas revisadas.

• Muestreo de red de barrido. La captura de insectos se realiza con redes. Para determinar el nivel de incidencia se realizan 10 barridas de red, en 10 pasos consecutivos y se cuenta el número de adultos o ninfas maduras capturadas. El umbral de acción para el inicio de la floración es de 4 a 5 insectos en las 10 barridas y para la etapa de llenado del grano es de 10 insectos en las 10 barridas.

• Monitoreo del daño. Se pueden sumergir los granos en una solución caliente (54 ºC) de ácido hidroclórico (de 0.03 a 1.5 Nitrógeno) durante 1 minuto con el objetivo de oscurecer los puntos manchados, lo cual facilita el conteo de los granos dañados.

Novia del arroz (Rupella albinella). Es un típico barrenador del tallo. El adulto es una palomilla de color blanco con el cuerpo cubierto de escamas superpuestas; los ojos son prominentes y de color negro.