Liebe Freunde des Bodensees, des Hegaus und der Höri.

Die Planung des Baus zahlreicher Windräder auf dem Schienerberg sorgt schon seit ein paar Jahren für emotionale Diskussionen.

Zahlreiche Gerüchte und Meinungen kursieren in der Region.

Die wahren Informationen über das Vorhaben und aufschlussreiche Argumentationsketten über Sinn oder Unsinn dieses Großprojektes sind äußerst dürftig. Es werden nur die vermeintlich positiven Aspekte solcher Anlagen publiziert. Fast alle Medien berichten bisher einseitig „pro erneuerbare Energien“ und stellen die Nachteile nicht oder nur unzureichend dar.

Auch hat es die Gemeinde Öhningen als Treiberin des Vorhabens bisher nicht für nötig gehalten, die Bürgerinnen und Bürger rund um den Großraum Schienerberg abzu-

holen oder zu beteiligen beziehungsweise wenigstens umfänglich zu informieren. Bisher scheuten die meisten Gemeinderäte den Kontakt mit der betroffenen Bevölkerung. In nichtöffentlichen Sitzungen wird ohne Bürgerbeteiligung abgestimmt.

Es scheint der Gemeinde vielmehr nur um zusätzliche Einnahmen für defizitäre Projekte zu gehen und nicht um den eigentlichen Zweck, die CO 2-Einsparung, den Schutz des

Klimas und vor allem der Bürger in den betroffenen Gemeinden und Ortsteilen. Damit Sie sich, liebe Mitbürgerinnen und Bürger über dieses Megaprojekt informieren, sich ihr eigenes Bild machen und beteiligen können, haben wir diese Broschüre produziert.

Schauen Sie bitte genau hin! Wir werden immer wieder mit der Aussage konfrontiert, „dass wir doch etwas unternehmen müssen“, was ja auch stimmt. Aber bitte das Richtige.

Oder mit dem Zitat von Vince Ebert auf den Punkt gebracht:

„Denken Sie selbst! Sonst tun es andere für Sie“

Für den Schutz einer der schönsten Landschaften Europas.

Hinter dem LWB stehen engagierte Menschen aus Deutschland und der Schweiz, die sich ehrenamtlich und uneigennützig für den Landschafts- und Naturschutz im Gebiet des westlichen Bodensees und seiner Umgebung einsetzen.

Der Verein „Landschaftsschutz westlicher Bodensee e.V.“, kurz LWB, ist eine neu gegründete, gemeinnützige Landschafts- und Naturschutzinitiative und setzt sich für die Fürsorge und den Erhalt der einzigartigen Landschaft und Natur des westlichen Bodensees ein.

Der Schutz, die Pflege und die Bewahrung der Landschaft in der Region westlicher Bodensee, insbesondere die Förderung des Umweltund Landschaftsschutzes ist genauso unsere Berufung, wie die Bewahrung der Vielfalt, Schönheit und Eigenart dieser Landschaft vor unverhältnismäßgen Eingriffen, sowie die Aufrechterhaltung des Wohn- und Erholungswertes für die hier wohnenden Bürger und Touristen. Dazu gehört auch der Schutz und Erhalt dieser Natur- und Kulturlandschaft

mit allen ihren Ausprägungen. Unsere Selbstverpflichtung ist es unter anderem, den westlichen Bodensee mit dem Hegau, Schienerberg, Bodanrück, Chroobach und dem Thurgauer Rücken vor industrieller Überformung in jeder Hinsicht zu schützen.

Wer steht hinter dem LWB?

Der LWB wurde nicht von ideologischen Umweltschützern sondern von in der Region ansässigen Unternehmern, Freiberuflern, Landwirten und Handwerkern gegründet. Der LWB ist parteilos, freien Geistes und bedingungslos unabhängig. Ideologische Parteiprogramme lehnen wir strikt ab. Der LWB ist als „Regionalgruppe westlicher Bodensee“ Bestandteil der LANA. Die LANA e.V. ist ein klageberechtigter Umweltverband, zuständig

für den Schutz herausragender Landschaften und der Natur auf dem historischen Territorium Badens.

Hinter dem LWB stehen engagierte Menschen aus Deutschland und der Schweiz, die sich ehrenamtlich und uneigennützig für den Landschafts- und Naturschutz im Gebiet des westlichen Bodensees und seiner Umgebung einsetzen. Sie kommen aus allen Schichten der Bevölkerung und werden unterstützt von unabhängigen Experten, u.a. Wissenschaftlern, Ingenieuren, Biologen, Historikern, Experten aus der Forstwirtschaft, Hydrologen, Mineralogen, Juristen, Medizinern, Ökonomen, IT- und Kommunikationsfachleuten. Weitere Unterstützer sind jederzeit herzlich willkommen!

Wie finanziert sich der LWB?

Anders als manche großen Umweltvereinigungen ist der LWB völlig unabhängig und erhält keine staatlichen Zuwendungen. Unser Verein wird vielmehr durch private Spenden von Bürgerinnen und Bürgern, die an dem Erhalt ihrer Heimat interessiert sind, sowie durch Mitgliedsbeiträge getragen.

Was kann der LWB erreichen?

Als Regionalgruppe westlicher Bodensee der LANA, die als Umweltverband staatlich anerkannt ist, werden wir Verfehlungen in der Planung gegen Mensch und Natur aufdecken und juristisch überprüfen lassen. Behördliche Anordnungen und unternehmerische Entscheidungen, die den Landschafts- und Natur-

schutz betreffen, werden wir analysieren, fehlerhafte Entscheidungen gegebenenfalls gerichtlich korrigieren.

Wir fordern Mitwirkung und Einflussnahme auf Entscheidungsgremien und Wahrnehmung von Beteiligungsrechten in natur- und landschaftsschutzrelevanten Verfahren des Landes, des Regionalverbandes HochrheinBodensee, des Landkreises Konstanz sowie der angrenzenden Städte und Gemeinden.

Darüber hinaus fördern wir Projekte und Forschungen, deren erklärtes Ziel die Reduktion von CO 2-in der Atmosphäre ist. Zum Beispiel die Wiedervernässung von Feuchtgebieten, eine der wirkungsvollsten Möglichkeiten der Atmosphäre CO 2-zu entziehen oder das Verpressen von CO 2-im Untergrund.

Gerade jetzt, wo die aktuelle „Energiepolitik“ die Errichtung flächendeckender Solar- und Wind-„Parks“ auch und besonders in altehrwürdigen und geschützten Waldgebieten vorantreibt und der Natur- und Landschaftsschutz per Gesetzgebung geschwächt wird, ist keine Zeit für Resignation, der richtige Zeitpunkt für Widerstand und Engagement.

Helfen sie mit, unsere Heimat und unsere Landschaft an einem der schönsten Flecken dieser Erde zu bewahren und vor den Eingriffen ideologisch ausgerichteter Politiker und ertragsorientierter Investoren zu schützen.

Wir müssen die Umwelt retten und CO2 einsparen!

Richtig, das wäre das Ziel. Aber womit?

Unsere grüne Regierung will das zum Beispiel mit Windrädern erreichen

Was viele nicht wissen: Windräder haben nichts mit CO2-Einsparungen zu tun. Im Gegenteil. WKA haben eine katastrophale CO2-Bilanz und tragen nicht zur Einsparung von CO2 bei. Das CO2-Problem ist vielmehr durch die unkoordinierte Abschaltung der Kernkraftwerke, die übrigens nahezu klimaneutral arbeiteten, entstanden. Nun versucht man verzweifelt mit dem Bau von tausenden von Windgiganten Ersatz zu schaffen, was rein mathematisch jedoch unmöglich ist.

Deutschland ist das einzige Industrieland der Welt, das sich zu einer so unsinnigen Energiepolitik hinreißen lässt. In den verschiedenen Grafiken rechts kann man erkennen, dass Deutschland nach Polen der zweitgrößte Umweltverschmutzer in Europa ist.

Ausgerechnet die Ampelkoalition, die am lautesten schreit und die ganze Welt zum CO2-sparen verdonnern will, hat das miserabelste Umweltkonzept.

Die CO2-Bilanz in Deutschland ist unausgeglichen

Diese lag 2023 bei 682 Gramm spezifischer CO 2-Emissionen (g CO 2-eq/ kWh). Diese hohen Werte sind jedoch erst durch die Abschaltung der Kernkraftwerke entstanden und es sieht nicht danach aus, dass sich die Emissionen verbessern werden. Als Ersatz hat man wieder Gas- und Kohlekraftwerke ans Netz gebracht, die genau für dieses CO 2-Desaster zuständig sind. Der finnische Meteorologe und WMO-Chef Petteri Taalas hat kurz vor Beginn der Weltklimakonferenz 2023 in Dubai der deutschen Regierung empfohlen, den Atomausstieg dringend zu überdenken, weil Kernkraft eine gute Technologie sei, um klimafreundliche Energie zu produzieren

Den Kohleausstieg zu bewerkstelligen und trotzdem genügend bezahlbare Energie herzustellen, werde schwierig. Taalas mahnte weiter, dass es dann nur die Wahl geben würde, weiter aus Frankreich Atomstrom zuzukaufen, wie es aktuell schon häufig der Fall ist. Das heißt Atomstrom, den wir in Deutschland abgeschaltet haben, wird wieder im Ausland dazugekauft, insbesondere wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint, wie z.B. nachts. Und jetzt dämmert es, dass wir da doch etwa was falsch gemacht haben. Frankreich hat eine CO 2-Bilanz von 62 Gramm, (10 mal weniger als Deutschland) die Schweiz 61 Gramm und Kanada brilliert mit 36 Gramm spezifischer CO 2-Emissionen.* Fazit: Man kann derzeit ohne Kernenergie keine CO 2-arme Energiepolitik betreiben. Entweder hohe Emissionen, oder Atomstrom. Die Frage lautet also, warum wir eines unserer schönsten Naherholungsgebiete in Deutschland für eine solche politisch verirrte Fata Morgana opfern sollen?

Vergleich der CO2-Emissionen: Deutschland, Schweiz und Frankreich

Deutschland hat in Europa mit den höchsten CO 2-Ausstoß und belehrt alle anderen Länder dass diese weniger Schadstoffe produzieren sollen. Auch hier verkennt die derzeitige

Regierung, dass Deutschland weit über die europäischen Grenzen hinweg, zu den größten CO2-Verursachern zählt. Frankreich geht mit einem sehr geringen CO 2-Ausstoß

als Vorbild voran, obwohl Deutschland zwischenzeitlich bei fehlender Sonne und fehlendem Wind einen Großteil des Stroms aus französischen Kernkraftwerken bezieht.

*Quelle: Electricity Maps

Versprochen ist versprochen…

Mit der sogenannten Energiewende wurden blühende Landschaften mit rotierenden Windrädern, sauberem Sonnenstrom und intelligenten Netzen versprochen. Kosten sollte das die Deutschen nicht mehr als eine Kugel Stracciatellaeis. Das jedenfalls hatte einer von Habecks Parteifreunden, Jürgen Trittin, einmal in Aussicht gestellt.

Es wird dann doch ein bisschen mehr werden…

So beziffert etwa das renommierte Wirtschaftsforschungsinstitut Ifo die Kosten für den deutschen Klimaumbau auf insgesamtbis zu 3.000 Milliarden Euro bis 2050. Jahr für Jahr müssten demnach also 120 Milliarden Euro investiert werden, um die Energiewende zu stemmen. Und damit doppelt so viel Geld, wie die Ampelkoalition in ihrem nun vor dem Bundesverfassungsgericht gescheiterten Finanzplan für die kommenden drei Jahre eingeplant hatte.

Für Bürger und Unternehmen wird die Energiewende deshalb extrem teuer, um nicht zu sagen „unbezahlbar". Trotz diesen beinahe unvorstellbaren geplanten und den bereits ausgegebenen Summen ist Deutschland der CO2-Neutralität kaum einen Schritt näher gekommen.

Ganz im Gegenteil: Deutschland zählt im internationalen Vergleich mittlerweile zu den Klima-Schmutzfinken. Weil die rund 30.000

Windräder und 2,7 Millionen Photovoltaikanlagen nicht zuverlässig Strom liefern und Vizekanzler Robert Habeck auch noch die letzten verbliebenen Kernkraftwerke abschalten ließ, stieg der Anteil der fossilen Energieträger an der Stromerzeugung jüngst deutlich an.

Kein Vorbild für das Ausland.

In Deutschland lässt man sich also lieber von Braunkohle-Kraftwerken die Lungen rösten, als von der eigenen Wahnvorstellung einer atomaren Apokalypse abzulassen. Diese gab es niemals und wird es laut Statistiken vermutlich auch nie geben. Denn je produzierte Terawattstunde Strom ist die Atomenergie die mit Abstand sicherste Energieform. Im Ausland hat man "The German Energiewende" sehr genau beobachtet und letztlich entschieden, dass man das deutsche Energiedesaster nirgendwo replizieren möchte, sondern lieber in die entgegengesetzte Richtung läuft. Gut zwanzig Staaten haben sich in einer gemeinsamen Erklärung dazu verpflichtet, zum Wohle des Klimas die Energieerzeugung aus Atomkraft deutlich hochzuschrauben.

Bis zum Jahr 2050 sollten die Kapazitäten verdreifacht werden, heißt es in diesem Manifest, das unter anderem von Frankreich und den USA unterzeichnet wurde. Auch Kanada, Japan, Großbritannien und mehrere weitere europäische Länder haben sich dem Pakt angeschlossen.

Veröffentlicht wurde die Erklärung ausgerechnet auf der Weltklimakonferenz in Dubai – dem Treffen, dem Robert Habeck wegen einer Haushaltskrise fernblieb. Während Deutschland also an der Energiewende scheitert und wegen zu hoch angesetzter Klimabudgets in die Pleite zu schlittern droht, beschliesst die Welt den milliardenschweren Ausbau der Kernkraft. Aber nicht nur durch die Abwesenheit von Klimaminister Habeck hat Deutschland im Kampf gegen den Klimawandel, zumindest für den Moment, schlichtweg keine substanziellen Erfolge vorzuweisen und keine Ideen oder Visionen beizutragen. Für Robert Habeck und die gesamte Ampelkoalition muss das eine bittere Erkenntnis sein.

Zitat und Bericht aus der NZZ vom 4. Dezember 2023

Für das Klima müssen wir Opfer bringen.

Die einen bringen Opfer, die anderen sacken es wieder ein. Die wirklichen Gewinner der Klimadiskussion sind andere, die sich daran bereichern. Reden wir hier einmal ganz offen darüber...

Erster Gewinner

Das sind die Projektierer von ABO-Wind. Diese Aktiengesellschaft macht in ganz Deutschland seit der umfangreichen Gesetzesänderungen ihr großes Geschäft. Mit weichgespülten Argumenten projektiert diese Firma WKAs, egal wo. Danach werden die Anlagen gebaut und dann weiterverkauft. Dieses Unternehmen kümmert sich also mit viel Erfahrung um die Vorbereitung, Genehmigungen, Planung und den Bau. Danach verkauft das Unternehmen die ganzen Anlagen für viel Geld. Nach dem Bau ist diese Firma mit all ihren Verantwortlichen wieder von der Bildfläche verschwunden.

Zweiter Gewinner ist die Stadt Tübingen, die bisher erfolgreich den Bau von WKA auf ihrer Gemarkung verhindern konnte, bzw. geschickt und raffiniert andere Gegenden dafür ausgesucht hat, um selbst nicht davon betroffen zu sein. Hier unterstützen die Entscheider in Tübingen ein beispielloses Green Washing für die vermeintliche Ökostadt. Zum Beispiel auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger um den Schienerberg und der Halbinsel Höri.

Dritter Gewinner sind die Elektrizitätswerke Schaffhausen, (EKS). Diese wollen den ganzen erzeugten Strom abnehmen. Sowohl für den Solarpark, als auch für die Windkraftprojekte Schienerberg und Chroobach. Doch dafür müssen erst einmal Leitungen gelegt werden, was große Erdumwälzungen zur Folge hat. Das EKS bekommt somit den geernteten Strom vom Schienerberg zum Sondertarif. So, als stünden die Windkraftanlagen auf Schweizer Boden, denn die kompletten Gewinne kommen den Eidgnossen zugute und nicht Deutschland. Im besten Fall wird der auf Kosten der Bürger um den Schienerberg erzeugte Strom dann mit großem Gewinn wieder nach Deutschland zurückverkauft.

Wollen wir das? Und wollen wir diese Unternehmen und Organisationen unterstützen ?

„Entweder dürfen Politiker mit Geld um sich werfen, oder die Welt geht unter. Sie gewöhnen sich dabei einen Ton der alarmierten Alternativlosigkeit an. Exemplarisch lässt sich das am Klimawandel studieren. Wer die Sinnhaftigkeit von milliardenschweren Subventionen anzweifelt, sieht sich dem Vorwurf ausgesetzt, er gefährde das Überleben der Menschheit.“

NZZ Oktober 2023

Wenn es keine Förderung für Windräder mehr gibt, wird keine einzige Windkraftanlage mehr gebaut.

Weltkultur ist nur eine Erbpacht.

Ein Bild als Liebeserklärung an unsere schöne Bodenseelandschaft. Alles nur geliehen. Alles nur auf Zeit. Geben wir darauf Acht.

Wir opfern unsere wunderschöne Landschaft mit ihren seltenen Arten.

Bereits seit einigen Jahren beobachten wir Tendenzen, die Schutzwirtschaft zugunsten der Nutzwirtschaft zurückzudrängen. Die neuerliche politische Fokussierung auf Fragen der Energiepolitik scheint den angespielten Ball so richtig ins Rollen zu bringen…

Es ist nicht jedem bewusst, dass eine Bundesund vor allem grüne Landesregierung sowohl den Artenschutz, als auch die Landschaftsschutzgebiete zum Bau von WKAs aussetzen kann?

Ein paar Beispiele, welche Gesetze in den letzten drei Jahren auf diese Weise ausgehebelt wurden:

• Landschaftsschutz

• Artenschutz

• Gewässerschutz

• Beteiligung der Bevölkerung

• Schutz des Waldes

• Abstände zu Städten und Gemeinden

• Denkmalschutz

Als besonders problematisch sehen wir insbesondere die folgenden Punkte an:

• Abschwächung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und des Artenschutzes durch die Ausweitung von Ausnahmen und geringeren Qualitätsstandards

• Den Wegfall von Genehmigungserfordernissen

• Die Streichung von Erörterungsterminen

• Die Ausweitung von Fristverkürzungen und Genehmigungsfiktionen

• Die Einführung weiterer Legalplanungen

• Eine Verschärfung von Präklusionen

• Den vermehrten Einsatz von vorgzogenen Maßnahmenterminen und Teilgenehmigungen

• Die Ausweitung gerichtlicher Kompetenzen

Was ist das für eine Regierung, die bestehende Gesetze abschafft, weil angeblich ein nationales Interesse an Stromfabriken im Wald besteht? Wer von den Bürgerinnen und Bürgern hat das verlangt? Wir opfern Naturschutzgebiete für Industrieanlagen in windschwachen Gebieten, nur um eine versprochene Quote zu erreichen? Wir alle müssen mithelfen, solche Brüche von bestehendem Recht zu unterbinden. Denn das sind Verzweiflungstaten einer ideologisch getriebenen Regierung.

Zeitenwende im Umweltschutz?

Von Christian Leibundgut und Ingeborg Vonderstrass

Um 1970 begann die Erfolgsgeschichte einer Umweltbewegung, die den Erhalt und Schutz von Natur und Landschaften mit ihren vielfältigen Lebensräumen und kulturellen Werten zum zentralen Paradigma erhob. Diese Wertegrundsätze fanden Eingang und Akzeptanz in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Schutzgüter und Umweltstandards galten als zivilisatorische Errungenschaft und nicht mehr verhandelbare Werteidentität.

Heute sehen wir einen drohenden Zerfall des Schutzgutdenkens und eine Umwertung von Umweltidealen und Nachhaltigkeitskonzepten. Eine eindimensionale und privilegierte Ausrichtung in der Wertschätzung von Natur, Mensch und Landschaft im Spiegel der Interessen alternativer Energieproduktion droht die Errungenschaften und hohen Wer-

testandards von 50 Jahren Umweltarbeit einzuschmelzen und zu disponiblen Kriterien aufzuweichen.

Die damalige Pionierzeit der Umweltschutzbewegung war von großer Kraft und Leidenschaft getragen. Schwung und Tatendrang gingen vornehmlich von den regionalen Vereinigungen aus. Dabei wurden konkrete Projekte aufgegleist und verwirklicht. Im Vordergrund standen Fragen des praktischen Natur- und Umweltschutzes und konkrete Schutzziele, wie der Schutz bedrängter Arten, die Erhaltung von Lebensräumen und wertvollen Landschaften sowie die Einrichtung von Schutzgebieten.

Neue Paradigmen als Wendepunkt im Umweltschutz?

Eine neue Energiestrategie soll nun helfen, einen wirksamen und nachhaltigen Beitrag zum Schutz von Umwelt und Lebensgrundlagen zu leisten. Ein Ausstieg aus der Atomkraft

bei gleichzeitiger Einschränkung des Einsatzes fossiler Energieträger soll dieses anspruchsvolle Ziel gewährleisten. Umweltsicherung konzentriert sich vornehmlich auf Klimaschutz durch Reduktion treibhausfördernder Kohlendioxidemissionen. Der Energieproduktion wird damit eine fast exklusive Schlüsselposition im Umweltschutz und in der Existenzsicherung von Natur und Menschheit zugesprochen. Obwohl die Stromerzeugung nur einen Bruchteil der Gesamtenergieproduktion ausmacht, steht sie im Mittelpunkt der Bemühungen, alternative Energien zu stärken.

Sonne, Wasser, Wind, Erdwärme und Biomasse gelten als schier unerschöpfliche Energiequellen, den weiter wachsenden Strombedarf umweltfreundlich zu decken. Ein Grundproblem der Ökostromproduktion ist neben ihrer Volatilität die geringe Energiedichte, das heißt ihr vergleichsweise hoher Raumanspruch. Große Flächen müssen verfügbar gemacht werden, um Ökostrom zu erzeugen,-

zu speichern und zu verteilen – Flächen, die insbesondere in dicht besiedelten und bereits multifunktional genutzten Räumen, die kaum noch vorhanden oder verfügbar sind.

In solchen Szenarien könnten gewachsene Kulturlandschaften rasch ihre Würde und ihren hohen Lebenswert verlieren und eine Öko-Industrialisierung selbst in unbelastete Naturräume und Wälder vordringen. Unter steigendem Nutzungsdruck können hochwertige Natur- und Kulturlandschaften wesentliche Funktionen nicht mehr erfüllen, die sie insbesondere als Lebens- und Erholungsraum für Mensch und Natur, als Quelle von Biodiversität und räumlicher Identität auszeichnen. Raum ist letztlich die knappste und nicht erneuerbare Ressource – „die Landschaft geht nur einmal kaputt”.

(Weiss 1987).

Der Waldrapp ist ein Zugvogel, der bis vor circa 400 Jahren auch in Mitteleuropa heimisch war. Der schmackhafte Kahlkopf wurde allerdings starkt bejagt und ist in freier Wildbahn fast ausgestorben. Mittlerweile gibt es am Bodensse wieder einen kleinen heimischen Bestand.

Warum Windräder keinen Beitrag zur CO2-Einsparung leisten.

Der Klimawandel stellt uns vor gewaltige Herausforderungen. Dabei sollten wir uns jedoch von ideologischen Vorstellungen lösen.

Viele WKA enthalten in ihren Aggregaten SF6-Gas, ein Gas, das knapp 30.000 mal klimaschädlicher ist als CO 2. Entweicht dieses, so wäre je nach Menge der positive CO 2-Klimaeffekt von WK-Strom für viele Jahre oder gar die gesamte Lebensdauer der Windkraftanlage zunichte.

Es ist sehr zu bezweifeln, ob Strom-Versorgungssicherheit mit Windkraft in der jetzigen Situation (ohne ausreichend Speichermöglichkeiten) überhaupt zu erreichen ist. Nach unserem jetzigen Stand der Recherche sieht es so aus, als wären in den letzten 10 Jahren nur rund 20 Prozent der installier-

ten Leistung oder weniger tatsächlich geleistet worden, weil entweder der Wind nicht wehte oder Windkraftanlagen auf Grund von Überstrom abgeschaltet werden mussten.

Wer sich schon einmal mit Tageskennlinien von WKA beschäftigt hat, erkennt klar ...

…und unmissverständlich wie volatil diese Art der Energiegewinnung ist und dass wir die Lösung für unser Energieproblem im eigenen Land bringen müssen. Deutschland ist das Land der Erfinder. Wenn wir das nicht schaffen, kommt die Lösung in Zukunft aus China. Dort spielen Energie und die Kosten

dafür eine untergeordnete Rolle. China baut im Rekordtempo Atom- und Kohlekraftwerke. Schließlich müssen sie unseren Technikhunger befriedigen, der in unserem Land nicht gerne gesehen wird. Also wird das Problem ausgelagert und so werden Solarpaneele und Batterien für die „saubere deutsche Energiewende“, vor allem aber die hochkritischen Bauteile für Windkraftanlagen einfach nach China ausgelagert.

Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass die Erde rund ist…

„Alternative Energiegewinnung ist unsinnig, wenn sie genau das zerstört, was man eigentlich durch sie bewahren will – die Natur!“

Reinhold Messner

Ein Wald voller Windräder?

Die Waldflächen im Landkreis Konstanz betragen ca. 27.200 Hektar. Das entspricht einem Waldflächenanteil von 33 Prozent. Dadurch liegt der Landkreis Konstanz deutlich unter dem durchschnittlichen Waldanteil von 38 Prozent in Baden-Württemberg. Auch die Europäische Union möchte, dass alle Mitgliedsstaaten in ihrem Diversitätsprogramm ihren Waldbestand um 30 Prozent erhöhen.

Kommentar von Dr. Sebastian Hauk:

Ich denke, jeder kann sich selbst vorstellen, welche Beeinträchtigungen für das Ökosystem Wald entstehen, wenn beispielsweise

a) durch die Rotorbewegung und Luftverwirbelungen die Evapotranspiration (salopp –die Verdunstung, in einer ohnehin trockenen Phase) der Pflanzen und Bäume und somit ihr Wasserstress noch weiter gesteigert wird,

b) mehrere hundert Meter hohe Rotoren permanent am Himmel drehen (was viele Tierarten unter enormen Stress setzt) und

c) massive, verdichtete, von großen Maschinen befahrbare Schneisen und Wege – zu jeder einzelnen Windkraftanlage – zur Wartung angelegt und erhalten werden müssen.

Viele wissenschaftliche Studien, unter anderem von der Harvard-Universität, eine der wohl angesehensten der Welt, haben herausgefunden, dass WKA die Bodentemperatur signifikant erhöhen sowie die Bodenfeuchte verringern und die Verdunstung erhöhen. Während die Harvard-Studie das Klima für die gesamte USA auf Basis von regionalen Daten an Windkraftanlagen modelliert, gibt es zudem viele Studien, die die regionalen Effekte – also im Umkreis von einigen Kilometern – um WKA direkt messen und untersuchen. Hier zeigen sich deutlich die oben

beschriebenen Effekte: unter anderem steigt die Bodentemperatur, die Verdunstung an der Oberfläche und die der Pflanzen aktiv (zusammen = Evapotranspiration) nimmt deutlich zu – dies begünstigt den Wasserstress der Pflanzen in Dürreperioden – und teilweise wird auch nachgewiesen, dass sich Niederschlagsmuster (Menge und Zeitpunkt) verändern können. Das heißt, mit der Entscheidung für Windkraft, werden zumindest regional und für die Zeit der WKA die negativen Effekte verstärkt, die sich durch den Klimawandel ohnehin ergeben! Bei all den Klimaszenarien für die Zukunft ist das Letzte, was wir brauchen!

Von wirtschaftlich schwächeren Ländern erwartet unsere Gesellschaft den Schutz und Erhalt des tropischen Regenwaldes, die Bewahrung des Lebensraumes für vom Aussterben bedrohte Tierarten. Mit welchem Recht? Wir müssen selbst mit gutem Beispiel vorangehen, und die Biodiversität in unserem Land schützen, statt sie durch belastende Industrieprojekte zu zerstören. Bereits vorgenommene Rodungen bewirken weiteres Artensterben in unseren Wäldern. Wo möglich und nötig muss eine Aufforstung beziehungsweise Durchmischung mit Laubbäumen oder eine „Rückgabe“ an die Natur als Bannwald erfolgen.

Fledermäuse können aufgrund ihrer Ultraschallortung das Rotorenfeld einer Windkraftanlage durchqueren. Das berichten die Projektierer von solchen Windmühlen. Dennoch fallen die Fledermäuse tot vom Himmel. Ursache ist das Barotrauma, denn ihre Lunge platzt durch den Druckabfall hinter den Rotoren. Dieses Schicksal erleiden 250.000 Fledermäuse pro Jahr. Die Dunkelziffer ist aber vermutlich wesentlich höher.

Alarmierende Studie.

„Windräder können den Klimawandel verstärken und Dürren auslösen.“

Die Umweltfreundlichkeit von Windrädern wird durch neueste Erkenntnisse erheblich in Frage gestellt. Scheinbar heizen Windparks das regionale Klima auf und erhöhen das Risiko von Dürreperioden. Für Deutschland könnte das zu einem gewaltigen Problem werden.

Windräder scheinen das Klima signifikant zu erwärmen. Zahlreiche Studien kommen jedenfalls zu dem Ergebnis, dass es in der Umgebung von Windkraftanlagen zu weniger Niederschlag kommt, insgesamt eine höhere Temperatur entsteht und folglich das Risiko von Dürren steigt.

Bei den Wechselwirkungen zwischen Windkraftturbinen und Luftschichten werden die Wärme- und Feuchtigkeitsströmungen zwischen Oberfläche und Atmosphäre entscheidend beeinflusst. Die Luftströmung wird vor den Windrädern gebremst und dahinter verwirbelt. An jedem großen Windpark wird dadurch der Atmosphäre, besonders im Sommer, Feuchtigkeit entzogen und der Boden zusätzlich erwärmt. Die beim komplexen Luftaustausch-Prozess entstehenden Verwirbelungen können obendrein die Austrocknung von Äckern und Wiesen beschleunigen. Vereinfacht ausgedrückt: Im Umland von Windkraft-Anlagen regnet es weniger und das Risiko von Dürren steigt. In der Fach-

sprache nennt man das „Wake-Effekt“. Dieser Effekt tritt besonders stark in den Sommermonaten auf, weil sich der Boden speziell bei Sonneneinstrahlung indirekt stärker aufheizt. Der Effekt ist umso stärker, je höher die einzelnen Windräder und je größer die Rotor-Blätter sind.

Eine 2018 veröffentlichte Studie von Meteorologen der Harvard-Universität mit dem Titel „Climatic impacts of wind power“ untersuchte die klimatischen Auswirkungen von Onshore-Windparks in den USA. Die nachweislich erhöhten Durchschnittstemperaturen und die geringere Bodenfeuchte in der näheren Umgebung der untersuchten Windparks wurden laut den Forschern durch eine Umwälzung der natürlichen Temperaturschichten verursacht. Durch die Turbinenwirkung der Rotoren würde tagsüber aus höheren Luftschichten kältere Luft nach unten bewegt und wärmere Luft, oft auch feuchte Bodenluft, zurück nach oben in die Atmosphäre. Ein genau gegensätzlicher Ef-

fekt soll nachts eintreten – in verstärkter Form. Unterm Strich bleibt eine deutlich erhöhte Durchschnittstemperatur am Boden in zwei Metern Höhe, wo die Temperaturen offiziell gemessen werden.

Statt wie politisch gewünscht die globale Erwärmung zu vermindern, heizen Windräder offenbar das lokale Klima auf. Die Harvard-Studie postulierte darüber hinaus noch Effekte auf das gesamte Klima. Windparks können laut den US-Forschern auch größere überregionale Luftströmungen beeinflussen, was zu außergewöhnlichen Dürreperioden, Starkregen und Veränderungen von Tier- und Pflanzenwelt führen kann.

Speziell für Deutschland scheinen sich diese Erkenntnisse anhand des von der HelmholtzKlima-Initiative jährlich erstellten Dürremonitors zu bestätigen.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten vom 19.09.2022. Autor: Jakob Schmidt) Auszug.

Forscher aus den USA haben festgestellt, dass Windparks die örtlichen Temperaturen um 0,54 Grad Celsius ansteigen lassen. Normalerweise kühlt die Luft über der Erdoberfläche in der Nacht ab. Die drehenden Rotorblätter von Windkraftanlagen gleichen jedoch das starke Temperaturgefälle in der Nacht aus und leiten die Oberflächenwärme zurück zur Erde. Dies führt zu einer künstlichen Erwärmung und beschleunigt die Austrocknung der Böden.

Und was, wenn es brennt?

Ja. Windräder können brennen. Das hören, lesen und sehen wir immer wieder.

„Im Antriebssystem der Gondel einer Windkraftanlage befinden sich Unmengen Öl. Eine Anlage mit fünf Megawatt Leistung braucht alleine für das Getriebe 1.000 Liter, hinzu kommen bei Großanlagen noch einmal bis zu 500 Liter Öl für die Hydraulik."

(Zitat Wirtschaftswoche, 28.08.2015)

Kann man brennendes Öl überhaupt löschen? Wer ist dann eigentlich dafür verantwortlich? Und wie könnte man die Anlagen am Schienerberg löschen? Brennt dann auch der ganze Wald? Gibt es dazu schon ein Brandschutzkonzept?

Fragen über Fragen…

Dazu Dr. Sebastian Hauk, Sohn des Landwirtschaftsministers B/W:

„Beim Brand von Windkraftanlagen, deren Rotoren große Mengen Carbonfasern enthalten, treten Carbon-Nanopartikel in großen Mengen aus, welche lungengängig sind und ähnliche Auswirkungen wie Asbest zu haben scheinen. Die Auswirkung eines Brandes ist deshalb nicht zu unterschätzen, da riesige Mengen dieser Nanopartikel in die Luft abgegeben werden (i.d.R. sind in einer Windkraftanlage mehrere Tonnen Carbonfasern enthalten).

Im Falle eines Brandes können sich diese durch thermische Winde großflächig ausbreiten und für die Bevölkerung gefährlich werden, da kaum Schutzmaßnahmen bestehen.

Kleine regionale und freiwillige Feuerwehren sind ohne Spezialausrüstung und Luftunterstützung in der Regel nicht in der Lage, einen Brand in solchen Höhen zu löschen. Gängige Praxis ist meist ein kontrollierter Abbrand, bei dem nahezu alle in den Rotoren enthaltenen Carbon-Nanopartikel in die Umwelt abgegeben werden."

Fazit: Das wäre der CO 2-Supergau, in Verbindung mit einem komplett zerstörten Wald sowie einem kontaminierten Wasserspeicher für die ganze Höri. Natürlich ist ein solches Ereignis laut der WKA-Produzenten völlig ausgeschlossen.

Schutz von Gewässern, Wasseradern, Moore, Quellen, und Brunnen.

Verändern die riesigen Fundamente mit 1.500 Kubikmetern hochaggressivem Beton, einem Durchmesser von 30 Metern und einer Einbautiefe von mindestens vier Metern die Wasseradern des Schienerbergs?

Im Zielkonflikt mit der Nutzung anderer Ressourcen ist dem Schutz des Wassers höchste Priorität einzuräumen. Wasser scheint zwar als Ressource im Wasserkreislauf „erneuerbar“, ist aber nicht unendlich regenerierbar. Der Schutz der Umwelt fängt also vor der eigenen Haustüre an. Ohne den Schutz unserer Landschaften, ihrer Gewässer und Lebensräume ist nachhaltiger Umweltschutz weder glaubwürdig noch denkbar.

Eine Entscheidung für die Sicherheit unserer Wasservorkommen, die auch für die Trinkwasserspeicher verantwortlich sind, kann nur durch geprüfte Grundlagen entschieden werden. Auf jeden Fall aber muss vor jeder Entscheidung, ob überhaupt WKA gebaut werden dürfen, eine neutrale und nicht durch den Projektierer erstellte Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) vorliegen. Jede andere Entscheidung wäre grob fahrlässig, wenn zu einem späteren Zeitpunkt nachteilige Veränderungen eintreten würden.

Wir gefährden den wichtigsten Wasserspeicher der Höri

Auf die Frage, ob ihm bekannt sei, dass mehrere Windkraftanlagen in einem absoluten Wasserschutzgebiet geplant sind schreibt Dr. Sebastian Hauk, Sohn des Landwirtschaftsministers B/W:

„Neben der Gefährdung der Trinkwasserqualität – beim Bau von Windkraftanlagen treten häufig wasserverunreinigende Substanzen aus oder befinden sich in den Gründungen und Fundamenten – ist hier vor allem die Schädigung der Wasseradern des Quellzuflusses zu nennen. Es gibt viele Untersuchungen, die zeigen, dass durch den Bau von WKA Wasseradern, im engeren Sinne der Quellzufluss, signifikant gestört und die Schöpfung aus lokalen Trinkwasserquellen deutlich beeinträchtigt werden. Sie alle können sich das leicht vorstellen: Denn beim Bau von Windkraftanlagen benötigt man Fundamente und teilweise bodenstabilisierende Maßnahmen in etwa

10 Meter Tiefe. Hierbei können wasserführende Schichten „durchstoßen” und „abgedrückt" werden. Außerdem wirken auf diesem Fundament später unglaubliche Kräfte, wenn sich die Rotoren an 100+ Meter hohen Masten drehen und eine immense Hebelwirkung auslösen. Wenn nun eine wasserführende Schicht gestört wird, fließt das Wasser in andere Bodenschichten und tritt gegebenenfalls an anderer Stelle wieder aus, die jedoch für die Trinkwassergewinnung nicht zur Verfügung steht oder geeignet ist.

Diese Schädigung des Wasserzuflusses ist irreparabel. Das mag auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so schlimm klingen, da wir ja Wasser vom Supermarkt beziehen. Niemand kann jedoch abschätzen, ob dies in 50 oder 100 Jahren noch möglich ist. Die Versorgungssicherheit steht auf dem Spiel. Nicht erst in 50 oder 100 Jahren, sondern bereits heute – und zwar von heute auf morgen.“

Seit über tausend Jahren werden die Menschen hier in dieser Region mit regionalem Trinkwasser versorgt. Der Bau von Windkraftanlagen riskiert auf unverantwortliche Weise diese regionale Versorgung mit dem für Mensch und Tier wichtigstem Element.

Sollte dieses Argument alleine noch kein eindeutiges Ausschlusskriterium sein, sind folgende weitere Inhalte bei der Planung unerlässlich: Während der Planung von Windparks muss sichergestellt werden, dass es keinerlei Schädigung der wasserführenden Schichten innerhalb des Einzugsgebietes der regionalen Trinkwasserversorgung gibt. Ferner muss ausgeschlossen werden, dass der Trinkwasserzufluss gestört wird. Im Umkehrschluss muss sichergestellt werden, dass alle Quellen, die ihr Einzugsgebiet in der Windpark-Planungsfläche haben, vor und nach der Errichtung von Windrädern dieselbe Wassermenge in derselben Qualität liefern können. Außerdem muss geklärt und sichergestellt werden, wer im

Falle einer signifikanten Reduktion der durch die regionalen Quellen bereitgestellten Trinkwassermenge haftet.

Für den Bau eines Windrads braucht man:

1.500 m3 Beton. ( 1m3 Beton benötigt 350 kg Zement) Dazu benötigt man 21.000 Sack Zement. = 525.000 kg Zement. =. 315.000 kg CO2

Bei fünf Anlagen wären das: 2.625.000 kg Zement = 1.575.000 kg CO2

Hinzu kommen noch:

Glas- und Carbonfaser, Epoxid- und Venylharze. Daraus ergeben sich pro Jahr 90 kg lungengängiges Microplastik Kupfer 150 kg, Stahl 180.000 kg, Aluminium, Blei, Kunststoffschäume, Balsaholz pro Windrad = 150 Bäume sowie Lacke mit Titandioxidpartikeln.

10.000 m2 Waldfläche

Und wie wird das alles nach der Laufzeit von 20 Jahren wieder entsorgt?

Abb. oben: Von den bisher geplant fünf Windkraftanlagen stehen drei im Wasserschutzgebiet des Schienerbergs (blaue Schraffur).

Gemeinde Bankholzen, Herbst / Winter.

Schattenwurf.

Die Gemeinden, die sich nördlich der Windräder befinden, werden vom erheblichen Schattenwurf der 280 Meter hohen Windkraftanlage stark betroffen sein.

Insbesondere in den Wintermonaten, wenn die Sonne flacher steht. Das reicht von Weiler über die hauptbetroffene Gemeinde Bankholzen nach Bohlingen und Worblingen, Arlen, bis hin nach Rielasingen.

Am Morgen hingegen wird ganz Schienen vom Schattenwurf betroffen sein. Die Projektierer versprechen, bei Schattenwurf die Anlagen abzuschalten. Das würde heißen, sie laufen zwischen Oktober und März, wenn die Sonne scheint, fast nie. Das ist ökonomischer Unsinn, aber es interessiert niemanden, weil die Betreiber ihr Geld sowieso bekommen, ob die Anlagen laufen oder nicht.

Eisbruchgefahr im Winter. Abgeschaltet werden sollen die Anlagen auch bei Eisbruch, was bekanntlich im Winterwald des Schienerbergs sehr häufig vorkommt. Das wird nicht passieren, da vermutlich wie überall der ganze Wald dann hermetisch abgesperrt und das Naherholungsgebiet damit geschlossen wird. Die vielen Menschen vom Unterland, die im Winter dem Bodenseenebel entfliehen wollen und Sonne tanken wollen, werden somit das Nachsehen haben.

Schall und Infraschall.

Anwohner

von Windkraftanlagen klagen oft über das sogenannte Wind-Turbinen-Syndrom (WTS), das vermeintlich durch Infraschall verursacht wird.

Zu den Symptomen des WTS gehören u.a. folgende wissenschaftlich belegte Krankheiten, Symptome und Beeinträchtigungen: Schlaflosigkeit und Minderung der Schlafqualität, Übelkeit, Tinitus und Reizbarkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lern- und Konzentrationsstörungen bei Kindern bis hin zur Förderung der Krebsentstehung.

Über die tatsächlichen Auswirkungen für den Menschen wird in der wissenschaftlichen Literatur noch ausgiebig diskutiert. Dabei schreiben diejenigen, die am Windturbinensyndrom (WTS) leiden, ihre schlechte Gesundheit und insbesondere ihre Schlafstörungen dem charakteristischen Muster des

Infraschalls zu. Infraschall ist nicht hörbar, sondern wird über Schallwellen in hohen Frequenzbereichen auf den Körper übertragen –auch über sehr weite Distanzen.

Ist den Befürwortern bewusst und können diese es verantworten, dass der wummernde Schall 1.000 Meter entfernt vom Luftkurort Schienen und von der Gemeinde Bankholzen vor allem nachts die Anwohner stören könnte? Können sie es ausschließen, dass es zu keinen der erwähnten Krankheiten in der Umgebung kommt? Leidtragende sind neben der Gemeinde Schienen auch alle Aussiedlerhöfe sowie die Gemeinden Bankholzen und Bohlingen.

Windkraftanlagen gefährden den Menschen.

Von Seiten der Befürworter von Windkraftanlagen hören wir mantraartig, dass es keine gesundheitlichen Risiken gäbe.

Das ist falsch, denn das Umweltbundesamt stellt in seinem Positionspapier von 2016 fest: „Als weitere Symptome wurden in Studien Erschöpfung, Müdigkeit, Herzklopfen, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Kurzatmigkeit, depressive Stimmungen und Ängstlichkeit als Folge von kurz und langfristiger Exposition mit Infraschall identifiziert. [1]

Am häufigsten hört man von gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Infraschall. Das sind Schallwellen von Windkraftanlagen, die das menschliche Ohr nicht wahrnimmt, die aber gleichwohl zu unangenehmen Stressbelastungen führen. Ausführliche Erklärungen hierzu finden sich in [2]. Wissenschaftliche Untersuchungen an Herzmuskeln haben gezeigt, dass Infraschall die Pumpleistung um bis zu 20 Prozent schwächt [3]. Eine andere wissenschaftliche Untersuchung weist im Herzmuskel Schäden durch so genannten oxidativen Stress als Folge einer energetischen Belastung durch Infraschall nach [4].

Aber auch hörbarer Schall, erzeugt durch Windräder, ist gesundheitsschädlich. Dies ist in der „Technischen Anleitung Lärm“ [5] geregelt. So darf der Schall durch Windräder in Dorf- und Mischgebieten tagsüber durchgehend 60 dB betragen. Das entspricht dem Geräusch durch einen Rasenmäher aus 10 Meter Entfernung. Kurzfristig sind sogar Schallpegel bis 90 Dezibel erlaubt. Das wäre der Lärm einer zuknallenden Tür aus fünf Metern Entfernung [6].

Weitere gesundheitliche Gefahren sind durch den rhythmischen Schattenwurf der sich drehenden Rotorblätter und entsprechende Lichtreflexe zu erwarten. Letztere können bei dazu veranlagten Menschen epileptische Anfälle auslösen [7].

Die bis zu 285 Meter hohen Windkraftanlagen müssen zum Schutz vor Kollision mit Luftfahrzeugen in der Nacht durch rote Blinklichter gekennzeichnet werden. Das ständi-

ge nächtliche Blinken ist störend und kann einen gesunden Nachtschlaf beeinträchtigen. Zudem kann es bei bestimmten Wetterlagen zur Vereisung der Rotorblätter kommen. Um ein Abbrechen zu verhindern, müssen diese dann mit giftigen Chemikalien (Glykolverbindungen und Magnesiumchlorid) durch Hubschrauber aus der Luft von ihrer Eislast befreit werden. Geschieht dies nicht rechtzeitig, so können Spaziergänger von herabfallenden Eisschollen erschlagen werden. Um eine ausreichende Festigkeit der bis zu 60 Meter langen Rotorblätter zu erzielen, werden heute spezielle Carbonfaserverstärkte Kunststoffe eingesetzt. Durch Abrieb werden im laufenden Betrieb, dann aber ganz besonders im Fall eines Brandes Carbonfasern freigesetzt. Diese gelten als ähnlich krebserregend, wie Asbestfasern.[8].

Zusammenfassend sind Windkraftanlagen daher aus Gründen des Gesundheitsschutzes abzulehnen.

Dr. med. Johannes Ebbers, Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenkrankheiten. "Bürgerinitiative Freunde der Höri"

[1] https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/moegliche-gesundheitliche-effekte-von

[2] Wolfgang Müller: Krankmacher Windkraftanlagen?

Neusatz Verlag 2019 ISBN-13: 978-3-948090-05-0

[3] Vahl CF, Ghazy A, Chaban R: Are there harmful effects caused by the silent noise of infrasound produced by windparks?

An experimental approach. Thorac cardiovasc Surg 2018; 66 (S 01): 1-110

Hohentwiel 267 Meter über Singen

280 Meter über Singen

Viele Menschen können sich die Wucht und Größe von Windkraftanlagen nicht vorstellen. Oft hört man den Vergleich, dass sie so hoch wie der Stuttgarter Fernsehturm wären oder fast so hoch sind wie der Eiffelturm.

Wir haben ein ganz einfaches Beispiel zum Größenvergleich: Die geplanten Windkraftanlagen auf dem Schienerberg sind etwas höher als der Hohentwiel.

[4] Pei Z, Meng R, Zhuang Z, et al.: Cardiac peroxisome proliferator-activated receptor-γ expression is modulated by oxidative stress in acutely infrasound-exposed cardiomyocytes. Cardiosvasc Toxicol 2013; 13 (4): 307–15 CrossRef MEDLINE PubMed Central

[5] https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/ bsvwvbund_26081998_IG19980826.htm

[6] https://www.google.com/search?q=wie+laut+sind+90+dB&oq=wie+laut+sind+90+dB&aqs=chrome..69i57j0i22i30. 6257j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

[7] https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/ epileptische-anfaelle-welche-muster-anfaelle-ausloesen-a-1146960.html

[8] https://www.windwahn.com/2020/07/10/carbonfasern-das-asbest-der-windkraftindustrie/

Radolfzeller Münster 82 Meter

Weltkulturerbe und Denkmalschutz.

Nach Mitteilung des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen

Baden-Württemberg stehen der Errichtung von Windenergieanlagen denkmalfachliche Belange nicht entgegen, soweit die Anlagen nicht in der Umgebung eines in höchstem Maße raumwirksamen eingetragenen Kulturdenkmals errichtet werden. Dies gilt bis zur Erreichung des Ziels der Netto-Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2040.

Wenn aber die Windenergieanlagen in der Umgebung eines im höchsten Maße raumwirksamen ins Denkmalbuch eingetragenen Kulturdenkmals errichtet werden sollen, so ist eine Genehmigung zu beantragen.

Kurzum: bei der Planung und Genehmigung von Windrädern in der Umgebung von eingetragenen Kulturdenkmälern ist in Zukunft grundsätzlich keine denkmalfachliche Prüfung mehr erforderlich. Nur bei wenigen bestimmten Denkmalen, die nach einem Bewertungsraster festgelegt werden, ist eine Einzelfallprüfung zwingend notwendig.

Nach Mitteilung der Behörde trifft dies für zwei herausragende Kulturdenkmale im Landkreis Konstanz zu:

UNESCO-Welterbe Insel Reichenau

Dieses Kulturdenkmal, mit Fernwirkung, landschaftlicher Dominanz bzw. Sonderstellung im Landschaftsraum, und als bedeutendes religiöses, politisches, wissenschaftliches und künstlerisches Zentrum des christlichen Abendlandes, das im Untersee am westlichen Bodensee liegt, erfüllt alle erforderlichen Prüfungsvoraussetzungen.

Der Hohentwiel ist ein fast 700 Meter ü.d. Meer gelegener hoher Berg mit Ruinen aus dem Mittelalter. Die Burg erhebt sich nordwestlich der Stadt Singen, nur etwa 10 Kilometer vom Bodensee und 8 Kilometern von den geplanten Windrädern entfernt. Die ehemalige Burg, die Festung Hohentwiel, ist mit einer Größe von 9 Hektar eine der größten Burgruinen Deutschlands und prägt mit den acht vulkanischen Bergkegeln, die in geringer Entfernung liegen, ganz entscheidend die Bodenseelandschaft.

Franz Meckes, Landeskonservator a.D.

Burg Hohentwiel Stadt Singen

Auch der Hohentwiel gehört, neben der Reichenau, zu den herausragenden

Denkmälern in Baden-Württemberg.

Gute-Nacht-Blinken.

Signal wirkung.

Windenergietürme müssen nachts durch Leuchtfeuer gekennzeichnet werden. Weil der Standort auf dem Schienerberg in der Einflugschneise des internationalen Flughafens Zürich liegt, soll die Rundumbeleuchtung Kollisionen verhindern.

Wir werden also im Landschaftsschutzgebiet mit dauerhafter Lichtverschmutzung durch farbiges Blitz- und Blinklicht rechnen müssen. Neuerdings versichern die Projektierer, daß Blinklichter von Windkraftanlagen nur noch eingeschaltet werden, wenn sich ein Flugzeug oder ein Helikopter den Türmen nährt. Das ist natürlich Augenwischerei, denn die Landebahn des Flughafens Zürich liegt gerade einmal 36 Kilometer vom Schienerberg entfernt. Und dort gibt es eigentlich immer Flugverkehr.

Und was wäre Plan B?

Versorgungssicherheit bei Dunkelflaute? Leider Fehlanzeige.

Deutschland ist mit seiner Energiepolitik die einzige Nation weltweit, die sich alleine auf Windkraft- und Solaranlagen als umweltfreundliche Energiequellen verlässt.

Wir sind sozusagen die Geisterfahrer in der Energiepolitik. Das Ziel dieser Politik sollte die Einsparung von CO 2 sein und gleichzeitig billigen Strom zu erzeugen. Das wird aber nicht gelingen. Denn die Natur hat etwas dagegen. Diese Art der Energieerzeugung benötigt konstanten Wind und Sonnenschein, was es aber beides in Deutschland nicht permanent gibt.

Die Dunkelflaute ist also das Schreckgespenst der Energiewende. Zu Recht, denn ein Ausfall von Wind und Solar gefährdet die Versorgungssicherheit. Eine sogenannte Dunkelflaute bezeichnet das Fehlen von genügend Wind und Sonne, um die Last zu decken über einen Zeitraum von Tagen, Wochen oder Monaten. Lange Perioden mit zu wenig Windstrom und Solarstrom stellen eine extreme Belastung für das Energiesystem dar und gefährden die Versorgungssicherheit. Über die Häufigkeit und Dauer von Dunkelflauten hört man verschiedene Mythen von „nur zwei Wochen im Jahr“ bis „den ganzen Winter ist Dunkelflaute“. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Mehrwöchige Dunkelflauten treten mehrmals im Jahr auf. Im Mittel dauert sie fast einmal pro Jahr sogar einen Monat oder länger. Entscheidend ist aber der Worst Case: Selbst wenn eine sehr intensive Dunkelflaute nur einmal pro Jahrzehnt auftritt, müssen wir sie beherrschen.

Solar- und Windanlagen stellen so etwas wie Klumpenrisiko dar. Denn wenn Sie ausfallen, dann gleichzeitig. Es ist bei Nacht und Flaute egal, wieviele Windräder oder Photovoltaikanlagen man hat. Heute und auf absehbare Zeit haben wir nur Backup-Kraftwerke, die fossile Brennstoffe verwenden.

Die reinen CO 2 „Dreckschleudern“, zerstören unsere Umweltbilanz. Die Hoffnung diese Kraftwerke in Zukunft mit grünem Wasserstoff zu betreiben, wird teuer, verlustreich und macht uns zudem auch noch abhängig

von dubiosen Staaten. Denn die Umwandlung von elektrischem Strom in Wasserstoff und zurück in Strom ist ein sehr teurer, aufwändiger und verlustreicher Prozess.

Stromspeicheranlagen, die Überproduktionsstrom in ausreichendem Umfang speichern können, wird es auch auf längere Sicht nicht geben.

„Wir benötigen zwingend weitere Energiequellen, um einen Ausfall in voller Höhe zu kompensieren.“

So schützt die Europäische Union die Natur.

Die Biodiversitätsstrategie der EU steht im Widerspruch zur Strategie des Landes Baden-Württembergs. Und das trotz einer „grünen" Regierung.

Die EU stellt fest, dass die biologische Vielfalt mit besorgniserregender Geschwindigkeit abnimmt. Deshalb setzen sich die EU-Länder zu Recht für die Wiederherstellung der Natur und ihrer Vielfalt ein.

Der Rat bekräftigte die Aufforderung, die Biodiversitätsziele vollständig in Sektoren wie Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft einzubeziehen und die EU-Maßnahmen in diesen Bereichen kohärent umzusetzen. Dazu wurde von der Europäischen Gemeinschaft die „Biodiversitäts-Strategie 2030“ entwickelt in der es heißt: „Die EU und ihre Mitgliedsstaaten haben sich dem Ziel verschrieben, die biologische Vielfalt bis 2030 auf den Weg der Erholung zu bringen“. Die EU-Biodiversitäts-Strategie für 2030 ist der Eckpfeiler des Naturschutzes in der EU und ein Schlüsselelement des europäischen "Green Deals".

Die Kommission hat die Strategie im Mai 2020 vorgelegt. Folgendes sind die wichtigsten Maßnahmen, die bis 2030 umgesetzt werden sollen:

Schaffung von Schutzzonen auf mindestens 30 Prozent der Land- und Meeresgebiete in Europa, mit denen der Gesamtumfang der bestehenden Natura 2000-Gebiete erweitert wird.

Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme in der gesamten EU bis 2030 durch eine Reihe konkreter Verpflichtungen und Maßnahmen, etwa die Reduzierung des Einsatzes von Pestiziden um 50 Prozent und das EU-weite Anpflanzen von 3 Milliarden Bäumen.

Zuweisung von jährlich 20 Milliarden Euro für den Schutz und die Förderung der Biodiversität aus EU- und nationalen Quellen, sowie privatwirtschaftlichen Quellen.

Die Ministerinnen und Minister forderten, dass ein erheblicher Teil der für Klimaschutzmaßnahmen vorgesehenen 30 Prozent der EU-Haushaltsausgaben und der Ausgaben im Rahmen des Aufbauinstruments „Next Generation EU“ in biologische Vielfalt und naturbasierte Lösungen zur Förderung der biologischen Vielfalt investiert wird.

Wir meinen dazu:

Die Situation am Bodensee sieht anders aus. Hier wird geplant, dass in einem seltenen Landschaftsschutzgebiet mit einer einzigartigen Biodiversität, riesige Flächen mit vorerst einmal circa 45.000 Quadratmetern Wald abgeholzt und unwiederbringlich zerstört werden sollen. Das Ganze aus wirtschaftlichen Gründen.

Neben dem Klimawandel muss sich die Menschheit zwei mindestens genau so großen Problemen stellen: Dem dramatischen Artensterben sowie der schwindenden Biodiversität. Jeden Tag sterben etwa 150 Arten aus – für immer. Als gesichert gilt, dass das globale Artensterben mit der Zerstörung von Natur- und Lebensräumen zusammenhängt. Um diese besorgniserregende Entwicklung aufzuhalten, haben die Vereinten Nationen im Dezember 2022 zur Weltnaturkonferenz ins kanadische Montreal geladen, was die Relevanz und Dringlichkeit dieses Themas unterstreicht.

Das Ergebnis war ein internationales Abkommen, um gemeinsam die Arten und Ökosysteme unserer Erde zu bewahren und die Natur zu schützen. Um das zu schaffen, sollen 30 Prozent des Landes und der Meere unter Schutz gestellt werden. Dieses Ziel ist aber nur zu erreichen, wenn wir alle vorhandenen Schutzgebiete erhalten. Der westliche Bodensee ist eines der letzten großen, zusammenhängenden Ökosysteme Deutschlands. Ein Refugium für Natur, Biodiversität und Artenvielfalt, das vor Zerschneidung und industriellen Eingriffen bewahrt werden muss. Und dafür setzen wir uns ein.

Die Verunstaltung unserer Landschaft.

Die geplanten Vorranggebiete auf dem Schienerberg wurden durch den Regionalverband Hochrhein-Bodensee im April 2024 veröffentlicht.

Das ursprüngliche Gebiet VRG Wind 50 + 51 („Ewigkeit Schienen“), wo vorerst fünf Windtürme geplant waren, wurde kürzlich um das Gebiet VRG Wind 52 („Rammental“) erweitert. Hier darf nun jeder Projektierer noch einmal weitere vier Windkraftanlagen bauen.

Damit sind es dann mit dem schweizerischen „Chroobach" insgesamt 13 Windkraftgiganten mit je 280 Metern Höhe. Jede Anlage so hoch wie der Hohentwiel.

Diese von den Projektierern, wie ein Puzzle zusammengesteckten Teilpläne reichen von Ramsen (CH) über Schienen bis Wangen, Hemmenhofen und Gaienhofen.

Weitere Windkraftanlagen sind nicht ausgeschlossen, denn wir wissen, wo bereits Windkraftanlagen stehen, werden weitere hinzukommen.

Quelle: Regionalverband HochrheinBodensee Teilkarten

(In dem ausgewiesenen Gebiet VRG Wind 52 liegt noch keine Planung zur Verteilung der WKA vor. Die Darstellung ist eine Annahme.)

In Süddeutschland gibt es noch keine Studien oder Erfahrungswerte zum Wertverlust von Wohngrundstücken in der Nähe von Windkraftanlagen. Denn von der maßlosen Verspargelung durch die Windindustrie blieb der Süden als Urlaubsgebiet bisher verschont. Aber in anderen, bereits betroffenen Gebieten Deutschlands wurden Studien erstellt, die die Windkraftlobby allerdings verschweigt.

Beispielsweise hat das Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) in seiner Pressemitteilung vom 21.01.2019 auf die Studie

Alptraum Lage.

Wertverluste von Immobilien durch nahgelegene Windkraftanlagen ist mittlerweile bestätigt.

„Local Cost for Global Benefit: The Case of Wind Turbines“ hingewiesen. Die deutsche Studie dokumentiert diese Auswirkungen von Windkraftanlagen in Deutschland und zeigt deutlich auf, dass der Wert von Immobilien in deren Nähe erheblich sinkt.

Die wichtigsten Ergebnisse der Studie Windkraftanlagen in nur einem Kilometer Abstand zu einem Einfamilienhaus führen zu durchschnittlichen Preissenkungen von mindestens 7,1 Prozent. Der Wertverlust wird auf negative Auswirkungen wie Lärm und Stö-

rung des Landschaftsbildes zurückgeführt. Besonders betroffen sind alte Häuser in ländlichen Gebieten, die einen Wertverlust von bis zu 23 Prozent innerhalb des Ein-KilometerRadius erleiden können. In städtischen Gebieten ist der Einfluss auf Immobilienwerte bei gleicher Entfernung zu Windkraftanlagen geringer. Manuel Frondel, Leiter des Kompetenzbereichs „Umwelt und Ressourcen“ am RWI, betont, dass die Installation von Windkraftanlagen für Hausbesitzer einen Vermögensverlust von mehreren zehntausend Euro bedeuten kann.

Mit der neuen RWI-Studie erhält die Diskussion über Immobilienwertverlust durch Windkraftanlagen eine neue Qualität. Makler und betroffene Hausbesitzer stellen es seit langem fest, dass der Wert ihrer Immobilien in der Nachbarschaft von Windkraftanlagen teilweise dramatisch sinkt.

Jürgen Hasse, Professor für Geographie und Didaktik der Geographie am Institut für Humangeographie der Goethe Universität

in Frankfurt am Main, bestätigt dies in einer Untersuchung für Norddeutschland (Allg. Immobilienzeitung, Heft 8 / 2003). Prof. Prof. Hasse sieht Wert einbußen zwischen 20 und 30 Prozent.

Wen die Wucht der Anlagen schockiert, kann sich hier schon mal ein Bild davon machen, wie es auf dem Schienerberg aussehen wird, wenn wir nichts dagegen unternehmen.

Wenn man sich den Hohentwiel als Messreferenz vorstellt, ist das nicht übertrieben. Wer will dann hier noch eine Immobilie kaufen oder hier wohnen? Und wer möchte dann noch am westlichen Bodensee künftig Urlaub machen?

Höhenlinie des Hohentwiel

Der Schwarm.

Der Regionalverband Hochrhein / Bodensee muss in seinem Wirkungsbereich mit den Landkreisen Waldshut und Konstanz 1,8 Prozent seiner Gesamtfläche für regenerative Energien ausweisen. Das wurde so vom Gesetzgeber auferlegt.

Ausgewiesene Gebiete können ohne Einschränkungen bebaut werden. Egal, ob Landschaftsschutzgebiet oder Wasserschutzgebiet.Ob auf diesem Gebiet dann ein Windrad steht oder 10, wird nicht vorgeschrieben. Mit Kusshand nehmen die Projektierer dieses großzügige Geschenk an, um jeden möglichen Winkel mit Windkraftanlagen und Sonnenkollektoren zu bepflastern. Dazu kommen noch die üppigen Subventionen, die es zu „ernten“ gilt. Ein Bombengeschäft also.

Windräder an windreichen und auch sonst geeigneten Plätzen sind kein Problem. Die unkontrollierte Menge solcher großen Windturbinen mit einer Höhe von ca. 300m, die Gier der Investoren und Profiteure sowie die dezentralen Planungsverfahren sind vielmehr das eigentliche Problem.

Da die Grenzabstände zu Wohngebieten auch immer weiter verkürzt werden, stehen hier alle Tore offen. Und deshalb ist es logisch, dass aus neun Windrädern auf dem Schienerberg im Laufe der Zeit 19 werden. Denn wenn eine Landschaft schon einmal kontaminiert ist und die Anwohner mundtot gemacht wurden, spielen weitere Umweltfrevel keine Rolle mehr. Wenn wir das zulassen, sieht unsere Heimat, unser Hegau, unser See demnächst so aus.

Das Versorgungsgebiet Badischer Bodensee, Hochschwarzwald und Hochrhein wird bereits mit einem CO2 freundlichen Energiemix versorgt.

57,9 % aus Laufwasser- und Speicherkraftwerken

36,4 % Kernenergie (aus CH und F, langfristige Verträge )

5,7 % aus konventionellen Kraftwerken

100 %

Dieser südbadische Strom-Mix hat damit fossile Anteile von rund 6 % (Blockheizkraftwerk). Durch diesen Umstand ist in Südbaden physikalisch fast keine CO2- Einsparung durch WKA möglich. Damit wäre die Quote bereits erbracht und es bräuchte in unserer Region gar keine zusätzlichen Windkraftanlagen mehr.

Pikant: da Windstrom Vorrang hat, wird bei Überkapazität die seit Jahrzehnten wunderbar funktionierende Wasserkraft abgeregelt, d.h. der Strom fließt dann ungenutzt vorbei.

Bodensee? Nein, danke.

Laut einer Studie sind 31 Prozent der Menschen in den Urlaubsgebieten der Mittelgebirge gegenüber Windkrafträdern kritisch bis ablehnend eingestellt. Überraschenderweise geben sogar 15 Prozent der Befürworter von Windenergie an, dass sie nicht in einer Region Urlaub machen würden, in der sich Windenergieanlagen an Aussichtspunkten oder entlang von Rad- und Wanderwegen befinden.

Diese Erkenntnisse stammen aus der Studie „Akzeptanz von Windenergieanlagen in deutschen Mittelgebirgen" des CenTouris, dem Zentrum für marktorientierte Tourismusforschung an der Universität Passau. Die repräsentative Panelbefragung wurde vom Bundesverband Deutsche Mittelgebirge e.V. in Auftrag gegeben.

Obwohl 47 Prozent der Mittelgebirgsurlauber und potenziellen Urlauber Windräder als Symbol der Energiewende betrachten, sind sich gleichzeitig ein Drittel der Befragten bewusst, dass sie sich durch Windräder in der Nähe ihrer Unterkunft gestört fühlen würden. Zusätzlich würden 22 Prozent der Mittelgebirgsurlauber der letzten fünf Jahre einen Urlaubsort im Mittelgebirge ablehnen, wenn dort Windenergieanlagen stehen. Laut einer anderen Studie der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaft wurde festgestellt, dass die Störempfindlichkeit gegenüber Windkraftanlagen mit zunehmendem Alter steigt. Beeindruckende 45 Prozent der Befragten empfinden Windkraftanlagen in

Landschaftselementen als störend. Diese Erkenntnisse lassen darauf schließen, dass sich die Ablehnung von Windkraftanlagen in den Buchungszahlen widerspiegeln wird. Die Region um den Schienerberg und den gesamten Untersee bietet eine erlebnisreiche Naturumgebung, die die Sehnsucht nach unberührter Natur als Augleich zur urbanisierten Umwelt

erfüllt. Diese naturverbundene Landschaft ermöglicht Entschleunigung und fördert die physische und psychische Gesundheit. Attraktive Landschaften, Aussichtspunkte, Ortsbilder, Premiumwanderwege und artenschutzrechtlich sensible Bereiche sind besondere Anziehungspunkte, auch außerhalb von Landschaftsschutzgebieten.

Die geplante Errichtung von vorläufig fünf Windkraftanlagen in einem sensiblen Landschaftsschutzgebiet, mitten in einer Touristenhochburg, hätte erhebliche Auswirkungen auf den Fremdenverkehr der Höri und rund um den Untersee.

Es gibt sie: Die Alternativen zur CO2-freien Energiegewinnung.

Deutsche Wissenschaftler haben ein neues Konzept eines AKWs entwickelt und patentiert, welches eine umweltfreundliche, günstige und CO2-freie Alternative zu Wind- und Solaranlagen bietet. Aber warum spricht niemand darüber?

Das System heißt „Dual Fluid“ Dual Fluid nutzt statt Brennstäben zwei zirkulierende Flüssigkeiten: eine trägt den Brennstoff, die andere führt die Wärme ab. Jedes spaltbare Material wird so zu Brennstoff: Natururan, Thorium oder aufbereiteter Atommüll. Die Reststoffe sind nach wenigen hundert Jahren weniger giftig als Natururan. In Deutschland liegen derzeit 27.000 Kubikmeter Atommüll. Die daraus zu gewinnende Elektrizität beträgt 220.000 TWh. Bei einem jährlichen Verbrauch in Deutschland von 600 TWh würde dieser „Müll“ 366,7 Jahre den Energiebedarf in Deutschland decken. Als Nebeneffekt wäre das leidige Problem des Atommüll-Endlagers auch gelöst.

Die hohen Betriebstemperaturen von 1.000 °C (heutige Reaktoren: 340 °C) eigenen sich ideal, um neben Strom auch Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe oder Fernwärme herzustellen. Das befreit nicht nur den Stromsektor, sondern sämtliche Lebensbereiche von CO2-Emissionen. Laut Umfragen hat sich die Mehrheit der Deutschen von der Atomkraftgegnerschaft abgewendet (wie auch der Rest der Welt). Es bedarf „nur noch“ des Mutes einer Regierung dem auch zu folgen.

Kernenergie der vierten Generation

Im internationalen Forum „Generation IV“ (www.gen-4.org): arbeiten seit 2001 die Vertreter von 13 Ländern (Großbritannien, Frankreich, Schweiz, USA, Japan, China, Russland, Argentinien, Brasilien, Australien, Kanada, Korea, Südafrika) und der Euratom an der Entwicklung der nächsten Generation IV der Kernreaktoren.

Es gelten hier die vier goldenen Regeln der Generation IV:

1. Inhärente Sicherheit und Selbstkontrolle („walk-away safe“)

Ein Generation-IV-Reaktor kann per Konstruktion nicht überkritisch werden, sondern „erlischt“ bei Ausfall aller Kontrollsysteme von selbst.

2. Militärisch uninteressant („proliferationssicher“)

Ein Generation-IV-Reaktor ist für die Herstellung von waffenfähigem Material uninteressant.

3. Nachhaltige Lösung

Keine Entsorgungsproblematik, da anfallende Reststoffe zur Stromerzeugung genutzt wer-

den können. Der Umfang der verbleibenden Reststoffe darf nur gering sein und Lagerzeiten von nur etwa dreihundert anstatt 300.000 Jahren ausweisen.

4. Höchste Wirtschaftlickeit

Die Kosten der Stromerzeugung sollen unter 3Cent pro Kilowattstunde liegen (heute bei etwa 5-8 Cent pro Kilowattstunde).

Aktuell werden sechs Konfigurationen von Generation-IV-Reaktoren erforscht, nämlich Reaktoren mit:

• Helium-Kühlung, flüssig und gasförmig

• Natrium-Kühlung

• Konditioniertem Wasser

• Flüssigem Blei

• Salzschmelzen

Weltweit gibt es derzeit übrigens etwa 50 junge, kreative Start-ups in diesem Bereich. www.gen-4.org

Andere Unternehmen wie TerraPower von Bill Gates (www.terrapower.com) und andere verfolgen ähnliche Strategien.

Vergleich Flächenverbrauch

Vergleich Flächenverbrauch

Vergleich Emissionen

Vergleich Energiekosten

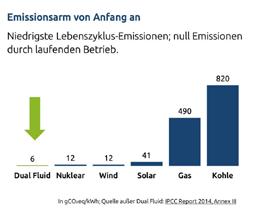

Emissionsarm – von Anfang an.

Aufgrund der hohen Energiedichte fallen bereits beim Bau eines Dual Fluid Kraftwerks vergleichsweise wenige Emissionen an, weil es klein ist und nur wenig Materialien verbraucht. Im laufenden Betrieb sinkt der CO -Ausstoß gegen Null.

Vergleich Energie-Erntefaktor

Quelle: Dual Fluid

Quelle: Dual Fluid

Quelle: Dual Fluid

Es gibt noch viel zu tun.

85 Prozent des weltweiten Energiebedarfs wird momentan durch Öl, Kohle und Gas gedeckt. Da diese Energieformen bis 2050 eliminiert werden sollen, will die Politik, dass erneuerbare Energien diesen Bedarf ersetzen müssen.

Experten gehen aber davon aus, dass bis zum Jahr 2050 der weltweite

Energieverbrauch zusätzlich um weitere 50 Prozent steigen wird.

Weil der Verkehr auf Elektroantrieb umgestellt werden soll, die Heizungen der Häuser zunehmend elektrifiziert werden müssen (Wärmepumpe), aber auch die Onlinedienste dramatisch zunehmen. Die erneuerbaren Energieformen sind aber jedoch nicht einmal im Ansatz fähig diesen erhöhten Energieverbrauch zu liefern. Wenn man die Grafik betrachtet wird klar, wie naiv die Vorstellung ist, dass die „Regenerativen“ Energieformen wie Windräder und Solaranlagen das alles leisten sollen.

Hahn in seinem Buch „Kernenergie jetzt?!“ ausführt, liegt die Wahrheit im intelligenten Energiemix. Energiepolitiker und Investoren sollen weder Wind, Solar, Biomasse, Erdwärme, Wasserkraft, Kernkraft, Gas noch Kohle bevorzugen, sondern alle Energiesysteme an Orten unterstützen an denen es Sinn macht und dabei so wenig Ressourcen verbrauchen wie irgendwie möglich, um Energieknappheit und Energiearmut zu vermeiden. Dazu gehört auch die Wiedereinführung der umweltfreundlichen Kernenergie. Aber bitte Kernkraft Generation 4.0, ohne Gefahr einer nuklearen Katastrophe und mit der Möglichkeit den jetzigen „Atommüll“ als Wertstoff aufzubrauchen!

Apropos Ressourcen

Wir verschandeln mit Windkraftanlagen unsere Landschaften, gefährden Mensch, Tier und Natur einfach nur um eine Quote zu erreichen, die aber insgesamt für diesen viel zu hohen Preis einfach zu wenig Nutzen bringt. Es fehlt der große Wurf. Und das haben alle Regierungen der letzten 20 Jahre gemeinsam zusammen versemmelt. Wie Wilfried

Die weltweit benötigten Ressourcen zu der geplanten Energiewende sind gar nicht vorhanden (Simon Michaux). Zum einen ist der Ressoucenbedarf pro erzeugter Kilowattstunde bei erneuerbaren Energien um Potenzen! höher als bei konventionellen Energieträgern und diese Ressourcen sind in der Menge nicht vorhanden. Beispielsweise zum Bau von Batterien für die Elektromobilität sind die Rohstoffe immer schwerer zu fördern – und werden damit immer teuerer werden. Von den Giften, die dadurch freigesetzt werden ganz zu schweigen. Es kommt hinzu, dass die seltenen Rohstoffe zum Bau von Wind- und Solaranlagen wie z.B. Kupfer, Nickel, Lithium, Kobalt etc. nicht in westlich demokratischen Staaten verfügbar sind. Sie werden hauptsächlich in China gewonnen und verarbeitet. Übrigens werden sie da später auch wieder für viel Geld recycelt oder irgendwo verbuddelt.

Wir geraten also über den Fokus auf die erneuerbare Energien und dem Bedarf an Rohstoffen in eine enorme Abhängigkeit zu Ländern wie China und Russland. Auch wirtschaftlich.

Derzeit opfern wir Deutsche wegen einem Anteil von 1,8 % am weltweiten CO2 Ausstoß unsere Wirtschaft und unseren Wohlstand. Wohlgemerkt, Deutschland ist die drittgrößte Industrienation der Welt. Und trotzdem gehören wir, was den CO2 Ausstoß betrifft, nicht zu den größten Umweltsündern.

Jährliche

Dennoch hätten wir die Chance, weltweit einzigartig und vorbildlich zu sein, wenn wir von der einen Billion Euro (1.000 Milliarden), die uns die Energiewende bis 2030 kosten soll, einen ordentlichen Teil in unsere Zukunft investieren würden. Nämlich in die Forschung und den Ausbau ganz neuer Energiekonzepte.

Wir wollen die Zahlen nicht verniedlichen und vor allem wollen wir den Klimawandel nicht verleugnen. Der ist natürlich spürbar und gegenwärtig. Aber es ist immer noch kein Grund, speziell in Deutschland, in Panik zu verfallen und apokalyptische Szenarien zu verbreiten. Wir haben Zeit, die Welt geht noch nicht unter. Es gibt übrigens auch keinerlei Beweise, die diese Panikmache in der Energiepolitik rechtfertigen. Die Probleme sind nur entstanden, weil man in Deutschland, als einziges Land der Welt, die Kernkraftwerke zu früh abgeschaltet hat, ohne vorher einen Plan B entwickelt zu haben. Alle derzeitigen Aktionen sind einzig politisch motiviert und sind dem Volk gegenüber unverantwortlich. Angst und Panik sind ein schlechter Nährboden, auf dem die Zukunft unsere Nachkommen nicht gedeihen kann. Besinnen wir uns auf das, was wir wirklich können und für das wir bislang auf der Welt bewundert wurden. Probleme lösen durch Pionier- und Erfindergeist. Technische Innovation anstatt Verbotskultur, Fortschritt statt Rückschritt!

Wir haben noch genug Zeit das Richtige zu tun.

Lasst uns wieder auf unsere erfinderischen Pionierqualitäten besinnen um eigene Energiekonzepte in Deutschland und Europa zu entwickeln und zu verwirklichen. Dazu braucht es aber einen Masterplan und viel Hirn.

Liebe Bürger der Bodenseeregion.

Wenn wir alle gemeinsam aufstehen und unsere Meinung kundtun, dann kommt der Druck aus dem Volk. Und denken Sie daran, wir sind viele. Wir müssen Druck auf die Politik ausüben. Vom Gemeinderat bis zur Bundesregierung, damit diese unsinnige Energiepolitik in vernünftige Bahnen kommt. Sonst opfern wir unsere schöne Bodenseelandschaft und unseren Wohlstand. Wir retten nicht das Weltklima, indem wir unser Land ruinieren

Mit der Einstellung „Wir bauen Windräder um CO2 einzusparen“ liegen wir völlig falsch und erreichen nur das Gegenteil. Wenn der Weg falsch ist, nützt es nix schneller zu rennen. Wir retten nicht das Weltklima, indem wir als erstes unser Land und unsere schöne Heimat ruinieren.

Wir hoffen, dass wir Sie in dieser Broschüre mit Fakten und Tatsachen überzeugen konnten und wünschen uns und Ihnen eine friedvolle und gesunde Zukunft. Der Vorstand

Die schädliche Wirkung des Schalls und Infraschalls von Windkraftanlagen

"Werden technische Infraschallquellen, insbesondere von Windenergieanlagen, nicht schnell und nachhaltig genug beseitigt, werden die Beschwerden der Bevölkerung zum gesundheitlichen Bumerang der Energiewende".

Offener Brief an den Bundespräsidenten Frank Walter Steinmeier

Aufruf für ein sofortiges Verbot derzeitig genutzter Windradtechnik, sowie die Stillegung aller Oneshore und Offshore Anlagen. (Lesenswert)

Wissenschaftler fordern: Keine Windenergie im Wald und in Schutzgebieten! | NI e.V.

In einer 64-seitigen Sonderbroschüre der Naturschutzinitiative e.V. (NI) beleuchten 22 Wissenschaftler die Auswirkungen von Windenergieanlagen auf unsere Wälder und Landschaftsschutzgebiete, den Artenschutz sowie die Biodiversität.

Wie Windkraft unsere Landschaft frisst.

Weiterführende Informationen und Downloads

NABU-Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz: NABU Deutschland lehnt die drastische Reduzierung der Öffentlichkeitsbeteiligung und der Umweltstandards entschieden ab.

Ohne starke Wälder kein Klimaschutz –der Kommunalwald braucht Hilfe!

Quelle: Deutscher Städte- und Gemeindebund

Einsicht in die Pläne und Vorranggebiete, sowie Umweltverträglichkeitsprüfungen des Regionalverbandes Hochrhein-Bodensee

Einsicht in die Pläne und Vorranggebiete, sowie Umweltverträglichkeitsprüfungen des Regionalverbandes Hochrhein-Bodensee.

Die Tat alleine ist, was zählt.

Wenn Ihnen der Erhalt unserer Landschaft und unserer Heimat am Herzen liegt, dann dürfen Sie unsere zahlreichen Aktivitäten gerne mit einem finanziellen Beitrag unterstützen. Denn im Gegensatz zu den bekannten, regierungsnahen Umweltorganisationen profitieren wir als gemeinnütziger eingetragener Verein nicht von staatlichen Geldern. Im Gegenteil: wir sind frei, unabhängig und politisch neutral. Deshalb handeln wir derzeit mit unserem Vorstoß gegen die Interessen der derzeitigen Regierung. Wir wollen den Frevel an unserer Landschaft verhindern und dazu müssen wir alle rechtlichen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, nutzen. Aber die dafür notwendigen Gutachten, Beratungs- und Anwaltskosten verschlingen sehr viel Geld.

Wofür setzen wir die finanziellen Mittel ein?

• Erstellung von Gutachten

• Beauftragung von Umweltprüfungen

• Rechtsberatung durch Fachanwälte

• Gerichtskosten

• Erstellung von Informationsmaterial

• Öffentliche Veranstaltungen

Das sind unsere Ziele

Die Bewahrung der Vielfalt, Schönheit und Eigenart der Landschaft in der Region westlicher Bodensee vor unverhältnismäßigen Eingriffen. Der Schutz und Erhalt unserer regionalen Natur- und Kulturlandschaft als hochwertigen Lebens- und Erholungsraum für die in dieser Region wohnenden Bürger sowie Touristen.

Die Förderung des Umwelt- und Landschaftsschutzes

Mitwirkung und Wahrnehmung von Beteiligungsrechten in natur- und landschaftsschutzrelevanten Verfahren. Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen und Aufklärung der Bevölkerung.

Ihr Vorteile

Als Unterstützerin und Unterstützer des Landschaftsschutzes westlicher Bodensee e.V. (LWB) erhalten Sie Informationen und Einladungen zu Informationsveranstaltungen über das Thema Windpark auf dem Schienerberg. Sie bekommen zudem auch Informationen über die zukünftigen Vorhaben des LWB. Dazu benötigen wir Ihre E-Mail Adresse und wenn wir Ihnen postalisch Informationsmaterial wie Broschüren zukommen lassen sollen, auch Ihre Anschrift. Wir versprechen Ihnen, dass wir mit Ihren Daten sehr sorgfältig und gewissenhaft umgehen werden. Eine Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte findet nicht statt.

Sind Sie von unserer Arbeit überzeugt? Oder liegt Ihnen unsere Heimat und unsere Landschaft am Herzen?

Dann werden Sie jetzt Unterstützerin oder Unterstützer.

Spenden können Sie unkompliziert per Paypal:

Auf unserer Webseite unter: www.landschaftsschutz-westlicher-bodensee.de/spenden/

Oder überweisen Sie einfach direkt auf unser Vereinskonto:

Bankverbindung:

Landschaftsschutz westlicher Bodensee e.V. DE54 6925 0035 1055 6098 93 Sparkasse Hegau-Bodensee

Für Spenden bis zu einer Höhe von 200 € genügt der Kontoauszug als Nachweis für das Finanzamt. Für Spenden über 200 € erhalten Sie automatisch eine Spendenbescheinigung. Bitte geben Sie dazu Ihre Kontaktdaten an.

Es ist absolut wichtig, dass sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger an dieser Mitwirkungsmöglichkeit beteiligen.

Sie können Einspruch einlegen.

Die Öffentlichkeit ist nach Landesplanungsgesetz für mindestens einen Monat zu beteiligen. Da die Unterlagen zur Beteiligung auf der Homepage des Regionalverbands zur Verfügung stehen, schlägt die Verwaltung vor, die Öffentlichkeits- und Trägerbeteiligung mit gleichen Fristen durchzuführen. Während der Anhörung steht die Verbandsverwaltung für Rückfragen zur Verfügung. Auf Wunsch der Gemeinden erläutert die Verwaltung den Entwurf auch vor Ort in den Sitzungen der Kommunen. Über die Pressearbeit zur Verbandsversammlung soll auch die breitere Öffentlichkeit auf die Beteiligungsmöglichkeiten aufmerksam gemacht werden.

Zu dem Planentwurf, dessen Begründung und dem Umweltbericht (sowie zu den weiteren zweckdienlichen Unterlagen) kann jedermann gegenüber dem Regionalverband Hochrhein-Bodensee bis spätestens

20. September 2024

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch an die E-Mail-Adresse beteiligung@hochrhein-bodensee.de Stellung nehmen.

Deshalb werden wir vom LWB-eV. in Kürze eine Reihe von Mustereinsprüchen auf unserer Website www.lwb-ev.de zum Download veröffentlichen, damit sie bequem vom Recht Ihrer Mitsprache Gebrauch machen können. Schicken Sie uns unter Kontakt eine Nachricht, dann werden wir auf Sie zukommen, sobald wir dafür die notwendige Software erstellt haben. Dies wird voraussichtlich Anfang Juli 2024 der Fall sein.

Aktuelle News gibt es auf unserer Website www.lwb-ev.de

Impressum

Urheberrecht:

Copyright 2024 © LWB Landschaftsschutz westlicher Bodensee e.V. Alle Rechte vorbehalten. Alle Texte, Bilder und Grafiken sowie ihre Arrangements unterliegen dem Urheberrecht. Sie dürfen weder kopiert, noch verändert und auf anderen Internetseiten verwendet werden. Einige Seiten enthalten Bilder, die dem Urheberrecht derjenigen unterliegen, die diese zur Verfügung gestellt haben oder es handelt sich dabei um lizenzfreie Grafiken.

Keine Abmahnung ohne vorherige Kontaktaufnahme!

Im Falle von wettbewerbsrechtlichen, urheberrechtlichen oder ähnlichen Problemen wird um eine Kontaktaufnahme im Vorfeld gebeten, um unnötige Rechtsstreite und Kosten dafür zu vermeiden. Es wird garantiert, dass zu Recht beanstandete Passagen geändert werden. Die Kostennote einer anwaltlichen Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme wird im Sinne der Schadensminderungspflicht als unbegründet zurückgewiesen und gegebenenfalls Gegenklage wegen Verletzung vorgenannter Bestimmungen erhoben.

Verantwortliche für den Inhalt:

LWB Landschaftsschutz westlicher Bodensee e.V. Vertreten durch:

Philipp von Magnis, Peter Pfeiffer, Christoph Vestner, Otto Kasper

Redaktion, Konzept, Text: Otto Kasper

Gestaltung: Bluhm Kommunikationsdesign, Fotodesign, Überlingen

Bildbearbeitung, Illustrationen: Sneshana Weinreich

Fotografie:

Hans Noll und Otto Kasper Seite 2/3 Achim Mende, Seite 17 Jörg Bluhm, stock.adobe.com: Seite 15 Seite 19 Piotr, Seite 21 Dennis Gross, Seite 22/23 Axel Bueckert (KI), Seite 51: AA+W, Seite 28/29 Michael Schitko www.istock.com: Seite 39 JulNichols

Textbeiträge: Otto Kasper, Philipp von Magnis, Peter Pfeiffer, Christoph Vestner, Christian Leibundgut, Ingeborg Vonderstrass, Dr. Sebastian Hauk, Dr. Med. Johannes Ebbers, Franz Meckes, Landeskonservator a.D.

Beratende Mitglieder:

Markus J. M. Bihler, Hansjörg Jung, VLABW Abt. Windkraft, Johannes Wilhelm, Dipl. Ing. Ulrich Bielefeld, Landschaftsarchitekt u. Gutachter, Prof. Dr. Michael Thorwart, Physik, Uni. Hamburg

Quellenverweis und empfohlene Literatur: Fritz Vahrenhold „die große Energiekrise“ Vince Ebert „Lichtblick statt Blackout“ Hans-Werner Sinn „Die wundersame Geldvermehrung“

In Zusammenarbeit mit:

Im gemeinsamen Antrag der CDU-Fraktion und der FDP-Fraktion des Kreistags im Landkeis Konstanz im März 2020 „Solaroffensive Landkreis Konstanz“ heißt es unter anderem:

„Windkraftanlagen stoßen im Landkreis Konstanz aufgrund des sensiblen Landschaftsbildes mit weiten Sichtachsen über den Bodensee und über die Hegaulandschaft auf z. T. erhebliche Kritik in der Bevölkerung. Die Windhöffigkeit ist an kaum einer Stelle im Landkreis wirklich optimal gegeben.“

„Energie ist erneuerbar. Unsere Heimat nicht.“

Schorenstrasse 9 78337 Öhningen / Schienen

Regionalgruppe der „Landschafts- und Naturschutzinitiative Schwarzwald e.V.“ - LANA. Eine vom Umweltministerium Baden-Württemberg anerkannte Umweltschutzvereinigung.

www.lwb-ev.de