A. HERRMANN

Monströses Lied

für Soloklarinette und Ensemble

Partitur

Monströses Lied

für Soloklarinette und Ensemble

Partitur

L E I P ZI G · L ONDO N · NE W YOR K

Auftragswerk des SWR für die Donaueschinger Musiktage 2007 UA am 21.10.2007

Besetzung:

Soloklarinette (Klar. in B)

Flöte (auch Piccolo)

Klarinette (B-, Bass-* und Kontrabaßklarinette)

Horn (Doppelhorn in F/B)

Violine (mute/practice mute)

Viola (mute/practice mute)

Violoncello (practice mute)

Schlagzeug: Marimbaphon (Umfang: c1 – c4), große Pedalpauke (G-Pauke) und kleines Filztuch, große Trommel, Crotales (Tonhöhen c4 + c5)

Keyboard (auf 443 Hz gestimmt)

Technisches:

In normaler bis guter Akustik kann ohne jede Verstärkung der akustischen Instrumente gespielt werden. Eine Ausnahme bilden die Hornpassagen im zweiten Satz, Takt 168-183 und Takt 204-258. Diese sollten – wann immer möglich – leicht verstärkt werden (falls das nicht möglich ist s. die Anmerkung in der Partitur).

Es wird ein professionelles MIDI-Masterkeyboard mit Anschlagsdynamik und ein Laptop benötigt. Die Klänge werden mittels eines MAX/MSP-Patches erzeugt, der als stand-alone Version, also ohne das Programm MAX/MSP, funktioniert. (Eine CD-ROM mir dem Patch und der Dokumentation ist beim Verlag erhältlich.)

Beschallung:

Vorgesehen sind 4 Lautsprecher (LS1-4). Ziel ist eine zeitweilige Irrationalisierung des Keyboardklanges. Es gibt verschiedene Lautsprecherroutings, die alle im Max/MSP-Patch fest programmiert sind. Das Horn sollte bei zeitweiliger Verstärkung immer klar beim Spieler ortbar bleiben.

Aufstellung (verbindlich):

Verwendete Zeichen:

Ø = das jeweils maximal mögliche Diminuendo bzw. aus dem Nichts kommend

Þ = abdämpfen/Ton unmittelbar beenden

Horn:

7 (etc.) = Oberton, von dem die jeweilige Figur startet

Mikrointervalle:

µ Viertelton erhöht

B Viertelton erniedrigt ˜ Dreiviertelton erhöht

U etwas erhöht (ca. 1/8 Ton) [Pfeile in Kombination, wie z.B. l = etwas erhöhtes Kreuz, etc.]

X etwas erniedrigt (ca. 1/8 Ton) [s.o.]

Bei der Verwendung der Mikrointervallik unterscheide ich zwischen zwei Anwendungsformen:

Zum einen die wirklich präzise umsetzbare Notation, bei der es auf eine genaue Intervallik und Harmonik ankommt. Hierbei handelt es sich vor allem um die langsameren Passagen im Stück, in denen genügend Zeit für eine genaue Realisierung (und Wahrnehmung) bleibt.

Zum anderen die Notation, die näherungsweise gemeint ist und im wesentlichen auf die Farbwirkung der Mikrointervallik abzielt. Hier kann der Spieler, gerade in schwierigen Lagen, entsprechend bequeme und realisierbare Lösungen suchen.

Je schneller das Tempo und je schwieriger die Lage, in der zu spielen ist, desto mehr nähert man sich dieser zweiten Form an. Diese verschiedenen Grade der Präzision habe ich beim Komponieren berücksichtigt. Man sollte sich also von der durchgehend präzisen Notation nicht irritieren lassen.

Durchgehend präzise zu notieren erscheint mir – trotz der oben gemachten Ausführungen – dennoch generell sinnvoller, da man so zumindest das Ziel kennt, von dem man im Einzelfall abweicht.

Vorzeichen gelten ausschließlich vor der Note. Oft wurden zusätzlich noch Auflösungszeichen notiert.

Die Entscheidung, ob z.B. ein vierteltönig vertieftes c oder stattdessen ein vierteltönig erhöhtes h gewählt wird, bleibt immer dem Spieler überlassen.

Die Partitur ist in C notiert. Die Kontrabaßklarinette klingt 8 bassa, die Piccoloflöte 8va, Crotales 15va

Anm. zur französischen Bassklarinette:

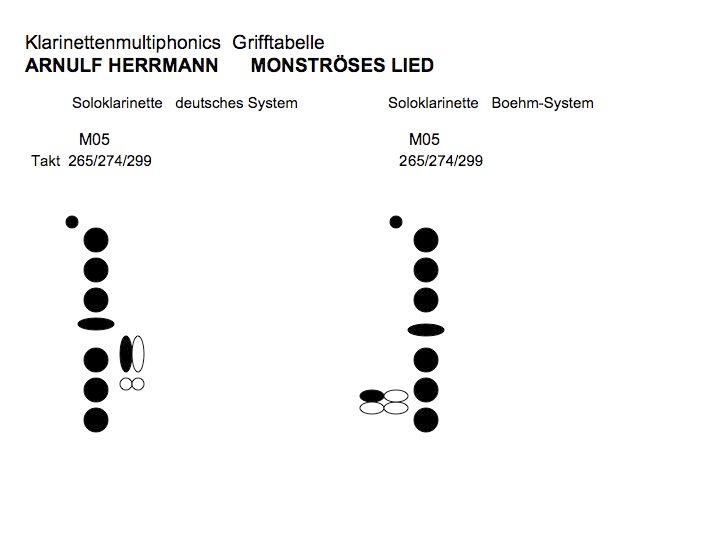

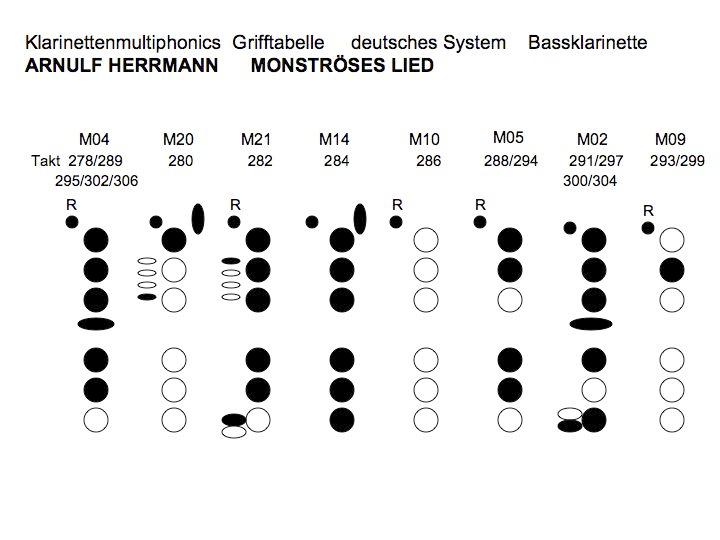

Es gibt eine Alternative für den Schluss (ab Takt 278), falls das Stück mit französischer Bassklarinette gespielt wird. Die Multiphonics M04, M05, M09 sind auf der französischen Bassklarinette nicht spielbar. Es soll deshalb anstelle dieser drei Mehrklänge stets nur der unterste notierte Ton normal gespielt werden.

Die Griffe für die anderen Multiphonics müssen entsprechend der französischen Bassklarinette modifiziert werden (s. zur Orientierung die beiliegende CD).

Eine Audio-CD mit den Multiphonic-Klängen ist beim Verlag erhältlich.

für

Kontrabassklarinette (klingt 8 bassa) sempre non legato, ma tenuto

sempre f Sehr voller Klang, poco sfz. Die Soloklarinette dabei nie überdecken.

Die von einem Quadrat umrahmten Ziffern entsprechen den Ziffern der verschiedenen Stimmungen im Sampler. Sie dienen lediglich der Kommunikation in den Proben.

Die Phrasierungen genau beachten. Die Dynamik überbetonen, so dass den Akkordbrechungen des Beginns von vornherein etwas leicht Artifizielles anhaftet. Dabei aber nie hektisch oder unruhig.

Arnulf Herrmann (2007)

dynamisch deutlich als Hauptstimmen absetzen.

Horn: Mikrotöne nur näherungsweise. Es geht hier nicht um Intervallreinheit.

l.H.: Filztuch oder ähnliches r.H.: weicher Filzschlägel Anschlagspunkt mit dem Schlägel zur Mitte hin (ca. 2/3tel). Den Klang dann mit dem Filztuch (auf der Mitte) rasch aber weich ersticken. Zum Zeitpunkt des Anschlags ist das Tuch also noch nicht auf dem Fell, sondern es wird erst danach zum Abdämpfen daraufgesetzt. Das weiche Geräusch des Aufsetzens des Tuches kommt dem Klang sehr entgegen. Es soll kein Versuch gemacht werden, dieses Geräusch zu vermeiden.

Horn: leicht, federnd die Unterschiede der Dauern ignorieren. Sie dienen nur der Vereinheitlichung der Notation.

sempre f leggiero

Pauke und Filztuch

poco

Horn: Im Gegensatz zu vorher, ab hier die Unterschiede der Dauern berücksichtigen. (Dabei jedoch immer leggiero bleiben)

weich, federnd, dabei stoisch gleichmäßige Achtel

cresc./decresc. bei 2er-Bindungen: weicher, weniger kontrastreich als zuvor. In etwa wie f mf bzw. mf

nicht

(Zäsur: Das Keyboard benötigt etwas Zeit)

Bassklarinette

Trotz f-p Notation: Das Keyboard dynamisch etwas in den Hintergrund rücken.

Die Piccoloflöte darf im hohen Register auf keinen Fall zu dominant werden. Deshalb ist sie dort auf mf - p reduziert.

Von hier an wird das Keyboard zumeist nur noch in einer etwas vergröberten halbtönigen Skizze notiert. Die tatsächliche mikrotonale Auflösung ist achteltönig.

sempre legato.

Das Horn soll unbedingt gut hörbar sein! Gegebenfalls die anderen Stimmen dynamisch absenken. Im Tempo evtl. nachgeben.

*) Das Horn muß von Takt 169-182 entweder verstärkt werden (als einziges Instrument), oder es muß die Stimme bis Takt 182/Zählzeit 1 nach oben oktavieren. Diese Passage stellt eine Extremstelle dar, die wahrscheinlich nicht zu 100% genau ausgeführt werden kann. Wichtig ist es, die Stelle mit dem nötigen Furioso-Charakter auszuführen.

Die Verstärkung ist als Lösung unbedingt vorzuziehen.

cresc. und dim. hier wie »etwas drängend« bzw. »etwas zurückfedernd«

f sempre

Horn in der Spielhaltung wie eine Hauptstimme, quasi solo (s. Anmerkung *))

sempre cresc. und dim. hier wie »etwas drängend« bzw. »etwas zurückfedernd« [ ]

f Horn: wenn möglich alle Töne kurz gestoßen. Falls einzelne Verbindungen leichter legato spielbar sind, so ist die leichtere Variante die bessere. Die notierte Dauer dient nur der besseren Lesbarkeit. f sempre f

f sempre

- f Die akustischen Instrumente nicht überdecken.

Das Duo Horn/Soloklar. soll unbedingt gut hörbar sein! Gegebenfalls die anderen Stimmen dynamisch absenken. Im Tempo evtl. nachgeben. (f) weiter „Hauptstimme“, Duo mit der Soloklar.

- voluminös, aber immer in der Balance mit den akustischen Instrumenten (!) f

Die Zweierbindungen dynamisch immer ff - f spielen.

Die Sechzehntel im Sampler laufen unabhängig im alten Tempo (q = 108) bis zum Liegeklang.

Mikrotöne: hier nur ungefähr. Wie ein ausgeschriebenes Glissando.

Kontrabassklarinette

mit viel Kraft - aber trotzdem weich (paukenähnlich)

possibile

ç Die Mikrotöne im Horn nur spielen, wenn sie wahrnehmbar sind und in der Intensität nicht zu sehr abfallen. Sonst 2xB1, 8xH1, 1xC. (Gilt für die ganze Passage) mit viel Kraft - aber trotzdem weich

possibile

(Keyboard: weiterhin nur eine halbtönige Skizze des mikrotonalen Verlaufs.)

Immer kurz. Nur die jeweils letzten Akkorde vor einem Doppelstrich entsprechend ihrer notierten Dauer (s. Tenuto-Strich).

durchaus unsauber Es geht hier nicht um Intervallreinheit - Unschärfen sind beabsichtigt.

+ (Half Stop) quasi

Dynamik: wie federnd. Anstoß und Auspendeln (Fortepiano bei längeren Figuren mit etwas Diminuendo hinauszögern).

aber etwas anheben)

Die Diminuendi in der Klarinette bis zum Ende dieser Passage ebenfalls (s. Cello) mit sehr starker Tendenz zum Fortepiano: wie federnd. Die Rücknahme der Dynamik aber etwas weicher/breiter ausspielen.

sempre)

Kb-Klar: In der tiefen Oktave gegebenenfalls etwas breiter.

F - f Nicht zu laut, eher weich. Wie ein Impuls, der den Hornklang etwas präziser macht. Pauke mit

ca. 6 q Die erste Fermate evtl. früher beenden, falls die Flöte den Klang nicht durchhalten kann. Wichtiger ist, dass alle Instrumente, außer der Violine, gemeinsam aufhören.

6 q

spätestens nach Fermate abdämpfen

Auch wenn die Tonhöhen der übrigen Instrumente von der Soloklarinette leicht abweichen sollten: nicht unbedingt nachkorrigieren! Es wird so oder so immer leichte Abweichungen geben. Wichtiger ist, dass die übrigen Gruppen untereinander stimmen (am Keyboard orientieren).

Mit unmerklichem Bogenwechsel oder extrem ruhigen Zügen.

s. Anm. im Vorspann zu den Multiphonics M04/M05 und M09, falls das Stück mit französischer Baßklarinette gespielt wird. Im Ensemble gibt es in diesem Fall Änderungen in T.293 (Vcl) und T. 306 (Horn ersetzt M04)

M04

[Angenäherte Notation, s. die der Stimme beigelegte CD] p - F

Die Atemzäsuren selbst wählen. An den entsprechenden Stellen die Multiphonics einfach etwas früher beenden. Jeden Multiphonic neu ansetzen. Die Klänge jedoch so dicht wie möglich aneinanderreihen.

p sempre sehr gleichmäßig, entspannt

p U U U ca. 2 q

2 q ca. 6 q

T. 306 im Horn nur spielen, falls mit französischer Bassklarinette gespielt wird. französische Bassklarinette T.306: tacet !

Diesen Klang im Sampler nur spielen, falls der Baßklarinettenmultiphonic unsicher ist, sonst unbedingt weglassen. In der Fassung mit frz. Bassklarinette unbedingt weglassen.

For more than 200 years, Edition Peters has been synonymous with excellence in classical music publishing. Established in 1800 with the keyboard works of J. S. Bach, by 1802 the company had acquired Beethoven’s First Symphony. In the years following, an active publishing policy enabled the company to expand its catalogue with new works by composers such as Brahms, Grieg and Liszt, followed in the 20th century by Richard Strauss, Arnold Schoenberg and John Cage.

Today, with its offices in Leipzig, London and New York publishing the work of living composers from around the world, Edition Peters maintains its role as a champion of new music. At the same time, the company’s historic and educational catalogues continue to be developed with awardwinning critical and pedagogical editions.

Seit über 200 Jahren steht die Edition Peters für höchste Qualität im Bereich klassischer Notenausgaben. Gegründet im Jahr 1800, begann der Verlag seine Tätigkeit mit der Herausgabe von Bachs Musik für Tasteninstrumente. Schon 1802 kamen die Rechte an Beethovens erster Sinfonie hinzu. In der Folgezeit wuchs der Katalog um neue Werke von Komponisten wie Brahms, Grieg und Liszt sowie – im 20. Jahrhundert – Richard Strauss, Arnold Schönberg und John Cage.

Als Verleger zahlreicher zeitgenössischer Komponisten aus aller Welt ist die Edition Peters mit ihren Standorten Leipzig, London und New York auch weiterhin Anwalt neuer Musik. Zugleich wird das Verlagsprogramm im klassischen wie im pädagogischen Bereich kontinuierlich durch vielfach preisgekrönte Ausgaben erweitert.