HERRMANN

Anklang

für zwei Keyboards und Ensemble

Partitur

für zwei Keyboards und Ensemble

Partitur

EIGENTUM DES VERLEGERS ALLE RECHTE VORBEHALTEN

ALL RIGHTS RESERVED

Ein Unternehmen der Edition Peters Group

LEIPZIG · LONDON · NEW YORK

2 Klarinetten (1.: Bassklar. in B und Klar in B – 2.: Kontrabassklar. und Klar in B)

Trompete in C (auch Piccolo-Trp.); sehr trockener FIBRE-Straight-Mute, Harmon-Mute, zusätzl. Wah-Wah für Piccolo-Trp.

Horn (Lederdämpfer [evtl. Holzdämpfer])

Posaune (Harmon-Mute, Metal-Straight-Mute )

Viola (zusätzl.: Plektron)

Cello (zusätzl.: Plektron)

Kontrabaß (zusätzl.: Plektron)

Perc. 1 (li)

Perc. 2 (re)

Keyboard 1 (li)

Keyboard 2 (re)

(Uraufgeführt mit Kawai MP9000 bzw. MP9500 + 2 Laptops mit Max/MSP (Es existiert auch eine Max/MSP runtime-Version des Patches).

Nicht alle Keyboards erfüllen die technischen Voraussetzungen. Die Keyboards müssen individuelle Pitchbend-Werte auf allen 16 Kanälen empfangen können.)

Perc 1 (links):

Vibraphon, Glockenspiel mit Pedaldämpfung (nicht getreten = gedämpft), Crotales in b3, h3, e4, f4, g4 und cis5, Almglocke in cis1, D-Pauke (Basspauke), tiefe Gongs in D und Gis, Bogen (Kbass- oder Cello) für Crotales, Geodreieck, Plektron

Anm. zum Aufbau: Das Glockenspiel muß (aus der Sicht des Spielers ) HINTER dem Vibraphon stehen (evtl. etwas erhöht).

Perc 2 (rechts):

Xylophon, Marimbaphon (evtl. statt Xylophon + Marimba: Xylo-Marimba [a-c5]), Crotales in c3, a3, h3, f4, c5 und cis5, Almglocke in cis1, 2 Holzblocktrommeln (sehr hoch, aber unterschiedliche Tonhöhen), Triangel (klein), gr. Trommel, gr. Tamtam, tiefer Gong in Gis (evtl. mit Perc 1 benutzen), Plektron

Zusätzliche Instrumente

Beide Schlagzeuger spielen außerdem ein von mir gebautes Instrument mit dünnen Blechsaiten (Eierschneider).

Dieses Instrument wird mit jeweils 2 Mikrophonen verstärkt. Ein Kontaktmikrophon auf der Decke des Holzkastens, auf den die Blechsaiten montiert sind, ein weiteres Mikrophon (dyn./kond.) im Inneren des Kastens. Die Mikrophone werden scharf getrennt geroutet (z.B. Kontakt links, dynamisch rechts – und umgekehrt).

Für den Schlagzeuger 1 (links) wird zusätzlich ein Effektgerät benötigt, dass eine Pitch-Shift Funktion (mind. 1 Oktave) hat (z.B. UltraCurve-Harmonizer). Ab Takt 50 in Anklang .2 muß der Klangregisseur die Tonhöhe des Blechsaiteninstrumentes mit Hilfe des Effektgerätes allmählich herunterstimmen (und ab Takt 121 wieder herauf).

Beschallungsplan/Verstärkung der Instrumente:

Alle Instrumente werden leicht verstärkt. Die Lautsprecher stehen rechts und links (nicht ganz außen, da die Ortung des Originalklanges nicht verschoben werden soll.) Es wäre gut, zusätzlich mit einem kleinen delay zu arbeiten, so dass der beim Zuhörer zuerst eintreffende Schall der Originalklang der Instrumente ist. Die Keyboards auf keinen Fall mit normalen Keyboardverstärkern verstärken. Statt dessen sollten gute AktivMonitore verwendet werden (z.B. E3).

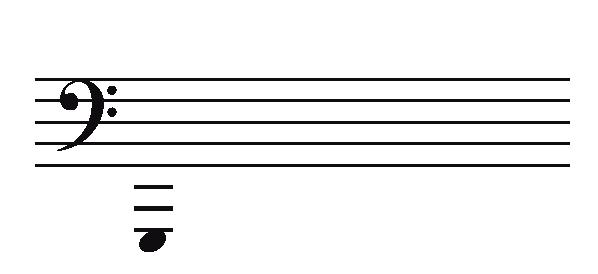

Die Partitur ist in C notiert. Kb. klingt 8 bassa (auch im Violinschlüssel und bei Flageoletts), Xylophon klingt 8 va., [Crotales + Glsp. 15va -> immer extra notiert]Besetzung

Zeichenerklärungen

I) Mikrointervalle:

Viertelton erhöht

Viertelton erniedrigt

Dreiviertelton erhöht

etwas erhöht (ca. 1/8 Ton) [Pfeile in Kombination, wie z.B. = etwas erhöhtes Kreuz, etc.]

etwas erniedrigt (ca. 1/8 Ton) [s.o.]

Bei der Verwendung der Mikrointervallik unterscheide ich zwischen zwei Anwendungsformen:

Zum einen die wirklich präzise umsetzbare Notation, bei der es auf eine genaue Intervallik und Harmonik ankommt. Hierbei handelt es sich vor allem um die langsameren Passagen im Stück, in denen genügend Zeit für eine genaue Realisierung (und Wahrnehmung) bleibt.

Zum anderen die Notation, die näherungsweise gemeint ist und im wesentlichen auf die Farbwirkung der Mikrointervallik abzielt. Hier kann der Spieler, gerade in schwierigen Lagen, entsprechend bequeme und realisierbare Lösungen suchen.

Je schneller das Tempo und je schwieriger die Lage, in der zu spielen ist, desto mehr nähert man sich dieser zweiten Form an. Diese verschiedenen Grade der Präzision habe ich beim Komponieren berücksichtigt. Man sollte sich also von der durchgehend präzisen Notation nicht irritieren lassen.

Durchgehend präzise zu notieren erscheint mir – trotz der oben gemachten Ausführungen – dennoch generell sinnvoller. So ist zumindest die beabsichtigte Intonation definiert, der man sich bei der Ausführung annähern kann.

Vorzeichen gelten ausschließlich vor der Note [einzige Ausnahme ist der Repetitionston cis 1]. Oft wurden zusätzlich noch Auflösungszeichen notiert.

II) In der Partitur verwendete Zeichen:

Dämpfgriff, bzw. abdämpfen dal niente/al niente

Streicher: — höchster Ton

@ Pizz. mit halbgedrückter Saite. Hölzerner, hohler Ton. Kein Flageolett.

Bartok-Pizz.

Δ Pizz. mit Fingernagel

Bögen sind immer Phrasierungsbögen und meinen nicht: auf einen Bogen.

Klangfarbenvariationen: Alle Klangfarbenvariationen spielen sich auf dem Ton G1 (Klang) ab.

Verwendet werden sollen die Klappen: C C+ D E- E F F+ N G+ (N = Normalgriff)

Sie werden in dieser Reihenfolge gut erkennbar als Tonhöhen auf dem oberen 3-Liniensystem notiert. Die Tonhöhe bezeichnet also die zu greifende Klappe:

In den fortissimo-Passagen ist die Rhythmisierung der Klappen zwar genau vorgeschrieben, die Wahl der Klappen bleibt dabei jedoch dem Spieler überlassen. Wichtig ist aber immer eine möglichst große Abwechslung der Klangfarben. Tremoli bzw. Umkreisungen der drei rechts und links vorkommenden Klappen E, F, und Fis sind also zu vermeiden (da sie in ihren Klangfarben zu ähnlich sind und somit die Klangfarbenvariation eingeschränkt wird).

Das crescendo zum vierfachen Forte geht zur maximalen Intensität bei gleichzeitiger Entspannung der Lippen. Der Klang darf jedoch nicht ins Überblasen umschlagen.

IV) Zur Spieltechnik der Blechsaiteninstrumente (Eierschneider)

A) mit Plektron (Anklang.2/ab Takt 174):

1) Die notierten Tonhöhen haben keine Bedeutung. Wichtig sind die skizzierten Richtungsverläufe.

2) Die allgemeine Spieltechnik sieht so aus: Man zupft (als Rechtshänder) mit der rechten Hand die Saiten an (freier Wechsel zwischen Finger und Plektron). Gleichzeitig liegt der Zeigefinger der linken Hand auf den linken beiden äußeren Saiten. Drückt man diese herunter, so lassen sich (in beschränktem Umfang) alle möglichen Arten von Glissandi, Vibrati, etc. machen. Diese Variationen bleiben den Spielern überlassen.

3) Gegen Ende (ab Takt 195) kommen zwei weitere Spieltechniken hinzu, die ab dort mit in den Spielablauf eingebaut werden sollen. Sie stehen gewissermaßen für das Verebben der Klänge gegen Ende:

a) (μμμμ) Alle Saiten schwingen frei. Das Plektron wird locker, ohne Druck von links nach rechts über die Saiten gezogen.

b) (μμμμ) Wie a), nur dass jetzt der Zeigefinger der linken Hand, oberhalb des Plektrons, quer über den Saiten liegt und diese somit abdämpft. Wesentlich trockenerer Klang. Wenn man nun den Finger (während man mit dem Plektron über die Saiten fährt) hin und wieder kurz anhebt, so bekommt man eine lebendigere Mischung aus gedämpft/frei schwingend. Auch diese Klangvariationen sollen von den Spielern frei eingebaut werden.

B) mit Geodreieck (Anklang.2/ab Takt 50):

Ein Geodreieck mit beiden Händen halten und mit der längsten Seite mit leichtem Druck über die Saiten ziehen. Es entsteht ein ribbelndes Geräusch. Jede neue Note bezeichnet einen Richtungswechsel in der Strichrichtung. Insgesamt gibt es 7 Striche, wobei der Erste von links nach rechts erfolgt. Zusätzlich zum Strichwechsel nähert man sich bei jeder neuen Note mit dem Geodreieck auch dem unteren Ende der Saiten, das näher zum Körper des Spielers liegt. So entsteht eine Art Abwärtsglissando. Der letzte Strich soll dann wirklich am äußersten Ende der Saiten, fast schon „auf dem Steg“ erfolgen. Die Richtungswechsel sollen nur ungefähr zu den notierten Zeitpunkten erfolgen und auf keinen Fall mit Akzent (außer natürlich, ein Akzent ist notiert).

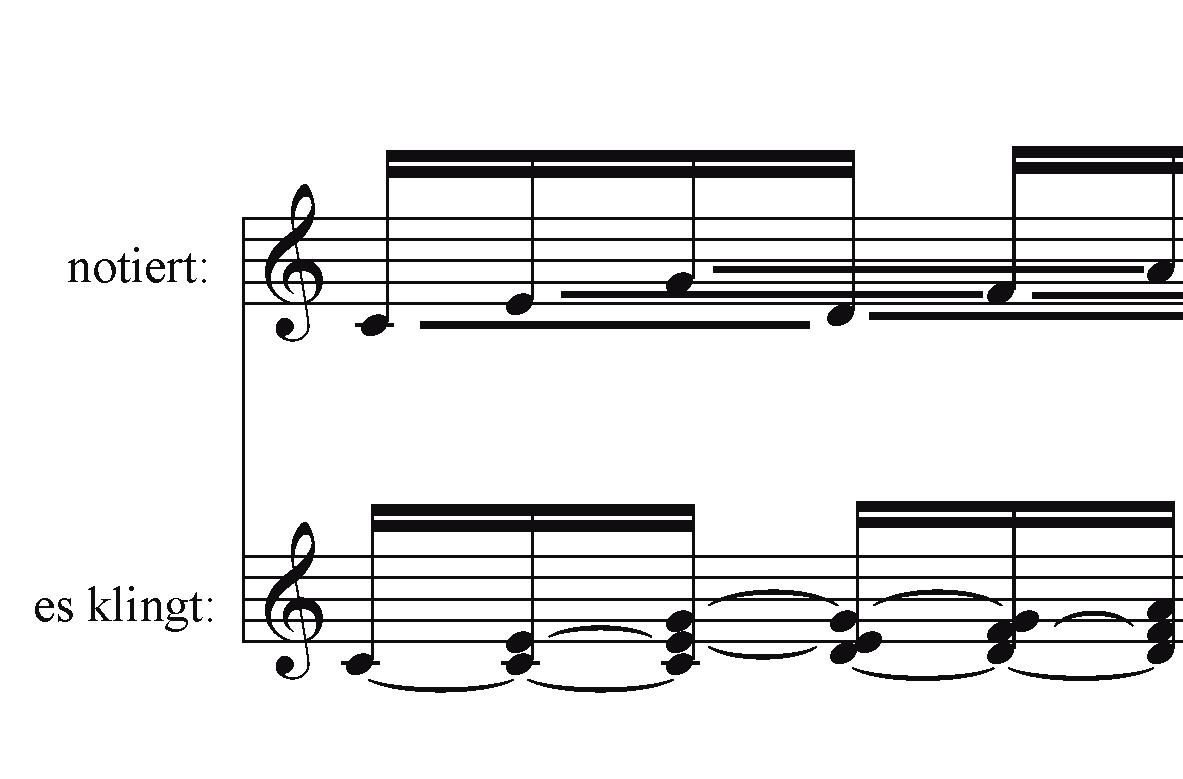

Es werden ausschließlich Klavierklänge verwendet. In Anklang .2 wird das sogenannte Fingerpedal verwendet. Das Fingerpedal kann nicht durch die Verwendung des rechten Pedals ersetzt werden!

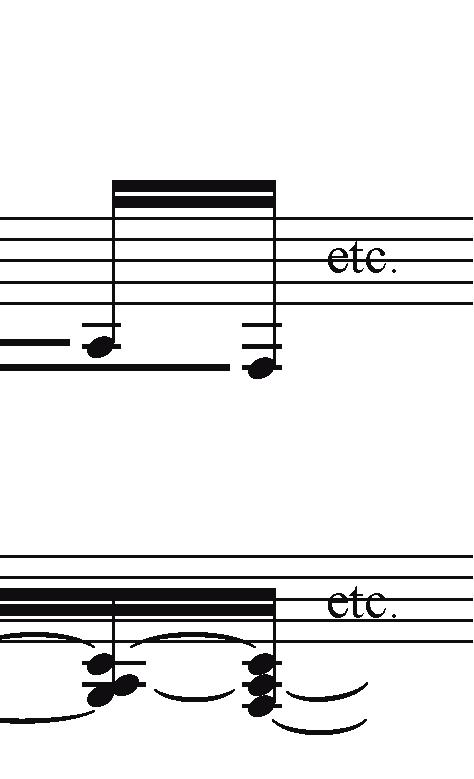

Es wird folgendermaßen notiert:

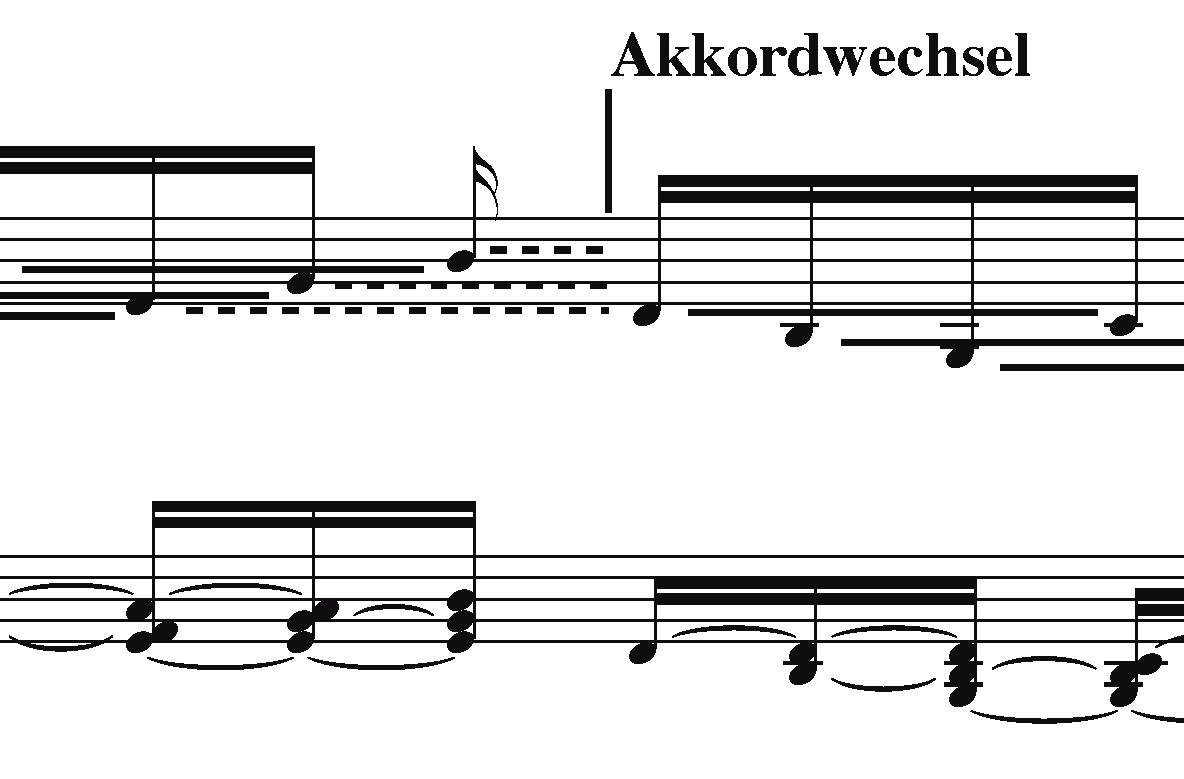

Bei der komponierten sukzessiven Akkordverschiebung in Anklang .2 wird jeder Ton der Akkorde jeweils so lange gehalten, bis er die nächsthöhere bzw. nächsttiefere Stufe erreicht. Als Klangergebnis werden somit keine lockeren Akkordbrechungen hörbar, sondern es entsteht vielmehr der Eindruck eines allmählichen (wenn auch raschen) sich-Vorwärtswälzens der Akkorde.

gr.Tr. weicher Schlägel sehr entspanntes Schlag- + Resonanzfell

, zw. Mitte und Rand schlagen

Mittelgroßen Superball (auf Dirigentenstab) nach dem Anschlag mit dem weichen Schlägel sanft auf das Fell fallen lassen (Nachvibrationen).

Klaviere: rechtes Pedal verwenden (Einzelpedalisierung) – außer bei schnellen Einwürfen (ohne Ped.). pp mit linkem Pedal. Übergänge (cresc.) durch allmähliches Aufheben des Pedals.

groß mit Bürste

Schlägel:

*) Generelle Anm. zu den sforzati: immer weich und mit molto diminuendo.

Anm.zum Vibraphon/Glsp.(Perc. 1): Die langen Vibraphontöne nach Möglichkeit pedalisieren. Alle kurzen Impulse (Vib. + Glsp.!): sempre secco!

Vibra

Immer 4 Schlägel bis Takt 67: 3 mittelharte Vibraphonschlägel und 1 mittelharten Glockenspielschlägel, Plastik (für die Glockenspieltöne) halten. Das (Pedal-)Glockenspiel ist immer gedämpft und steht hinter dem Vibraphon.

P P Xyl. F P bei Xyl nur bis c2 (klingend): Das ais1 (klingend) auf der Marimba spielen..

Immer 4 Schlägel bis Takt 58: 3 mittelharte Hartgummischlägel (für das Xyl.) und 1 mittelharten Marimbaphonschlägel (für die Marimbatöne) halten.

Almglocke garngewickelter Schlägel (mittelweich) in der Öffnung der Almglocke spielen

(mit Freiheit im Rhythmus, flüchtig-verwischt) sehr im Hintergrund

Almglocke

Paukenschlägel weich - mittel auf der Oberfläche der Almglocke, Anschlagsort variieren

(mit Freiheit im Rhythmus, flüchtig-verwischt) sehr im Hintergrund

Sehr flüchtig und unscharf

Die Tempowechsel sehr präzise, geradezu eckig

cis 1-Repetitionen: immer stolpernd, leicht verwischt, ohne Akzente

Die beiden Keyboards dadurch nie exakt zusammen. und mit Freiheit im Rhythmus. Im Pianissimo immer una corda.

Bei den sforzati immer kurzzeitig tutte le corde

Die Akzentstruktur (>) dieses Abschnittes (bis Takt 79) ist besonders wichtig. Die Akzente nie besonders hervorgehoben, sondern eher als kleine Unruheherde behandeln (bezogen auf die jeweilige Dynamik).

Anm. zur folgenden Stelle [Perc 1, später auch Perc 2]: Ein Geodreieck mit beiden Händen halten und mit der längsten Seite mit leichtem Druck über die Saiten ziehen. Es entsteht ein ribbelndes Geräusch. Jede neue Note bezeichnet einen Richtungswechsel in der Strichrichtung. Insgesamt gibt es 7 Striche, wobei der Erste von links nach rechts erfolgt. Zusätzlich zum Strichwechsel nähert man sich bei jeder neuen Note mit dem Geodreieck auch dem unteren Ende der Saiten, das zum Körper des Spielers zeigt. So entsteht eine Art glissando. Der letzte Strich soll dann wirklich am äußersten Ende der Saiten, fast schon auf dem "Steg" erfolgen. Die Richtungswechsel sollen nur ungefähr zu den notierten Zeitpunkten erfolgen und auf keinen Fall mit Akzent (mit Ausnahme des Letzten).

Eierschneider (verstärkt) mit Geodreieck p o crotales (klingt 15va) ß weich, aber mit klarem Akzent

T.50 ff.: Zusätzlich gibt es an dieser Stelle inen Effekt, der vom Mischpult aus gesteuert wird. Ein simples Effektgerät (wie der UltraCurve Harmonizer) mit pitch-shift-Funktion verstimmt allmählich den Klang der Blechsaiten, die vom Spieler P1 gespielt werden. Die Verstimmung erfolgt in Halbtonschritten. Der Umfang sollte ca. eine Oktave abwärts betragen. Der Prozess des Verstimmens muß mit dem Erreichen von Takt 77/Zzt.1 abgeschlossen sein. Die Rhythmisierung der Verstimung bleibt dem Klangregisseut überlassen.

[Klangeindruck: möglichst synthetisch]

Die Klarinetten jedoch nicht zu dominant.

Klar 2: Schwebungen mit Klar. 1 auskosten. Die crescendi jeweils am Ende etwas intensiver.

Sehr zarte und langsame Bewegungen mit dem Geodreieck auf den Saiten. In der Mitte der Saiten spielen. Beim Stoppen des Klanges mit dem Geodreieck auf den Saiten bleiben.

(Klang bleibt tieftransponiert bis Tkt. 121 [-12 Halbtöne])

(Repetitionen wie zu Beginn)

Beginn

(sim.)

Effektgerät: Transpos. + 2 Halbtöne (während gespielt wird). Allmähliche Rücktransposition.

Möglichst ein Zug in eine Richtung.

kurze, trockene Züge (nicht zuviel Druck) Die Saiten am Ende immer freigeben.

Anm. zur gr. Tr.: secchissimo-Schläge: Doppelkopf-Schlägel (kleiner + großer Kopf/weich). Kleiner Kopf liegt in der Mitte, großer Kopf zum Rand hin. Senkrecht mit mittelhartem Schlägel auf den kleinen Kopf schlagen. Nachdämpfen mit großem Kopf und Arm. Alle Schläge bis zum Schluss mit dieser Technik ausführen.

röhrend, mit größtmöglicher Härte

FIBRE straight mute (sehr trocken)

Blechsaiten

mit Plektron + Fingern (s. Erklärungen)

Hauptstimme: Ende Metal-straight

Die Achtelgruppen ganz leicht markieren Die gehaltenen Töne fast unmerklich anspielen.

ab hier: rechts-links Panning der Keyboards aufheben. (allmähl. zusammenführen)

Dämpfer ganz allmählich dem Schalltrichter annähern und einsetzen. [Harmon oder Practice-Mute]

For more than 200 years, Edition Peters has been synonymous with excellence in classical music publishing. Established in 1800 with the keyboard works of J. S. Bach, Edition Peters had by 1802 acquired Beethoven’s First Symphony as well as several solo piano and chamber works. In the second half of the nineteenth century, an active publishing policy enabled the company to develop the catalogue through the promotion of contemporary composers such as Grieg, Mahler, Richard Strauss and Schoenberg.

This policy continues today: as the publishers of composers such as John Cage, James Dillon, Jonathan Dove, Brian Ferneyhough, Bernd Franke, Anders Hillborg, Mauricio Kagel, Rebecca Saunders, Erkki-Sven Tüür and Christian Wolff, Peters continues its historical role as a champion of new music. This is accomplished in conjunction with the continuing development of the traditional catalogue.

Seit über 200 Jahren steht die Edition Peters für höchste Qualität im Bereich klassischer Notenausgaben. Gegründet im Jahr 1800, begann der Verlag seine Tätigkeit mit der Herausgabe von Bachs Klavierwerken. Schon zwei Jahre später waren die Rechte an Beethovens erster Sinfonie sowie an diversen Klavier- und Kammermusikwerken hinzugekommen. Durch enge Zusammenarbeit mit zeitgenössischen Komponisten wie Grieg, Mahler, Richard Strauss und Schönberg gelang es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, den Katalog beständig zu erweitern. Dieser Tradition ist das Unternehmen bis heute verpflichtet: Als Verleger von Komponisten wie John Cage, James Dillon, Jonathan Dove, Brian Ferneyhough, Bernd Franke, Anders Hillborg, Mauricio Kagel, Rebecca Saunders, Erkki-Sven Tüür und Christian Wolff ist die Edition Peters weiterhin Anwalt neuer Musik, während zugleich das angestammte Verlagsprogramm kontinuierlich ausgebaut wird.

THIS IS RENTAL MATERIAL AND MUST BE RETURNED AFTER USE

EDITION PETERS GROUP Rental Library kmb@editinopeters.com · rentals.uk@editionpeters.com · rentals.us@editionpeters.com

Order rental material from www.zinfonia.com