16 minute read

Einleitung

Netzwerkstrukturen und Digitale Editionen

Ursula Caflisch-Schnetzler

Advertisement

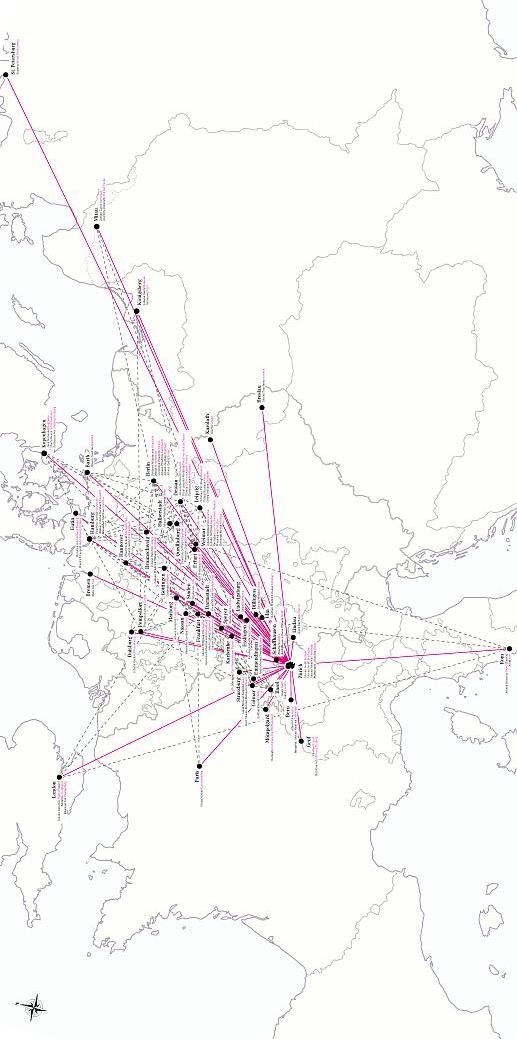

Der Zürcher Schriftsteller, Theologe, Philosoph und Physiognom Johann Caspar Lavater (1741–1801) war eine zentrale Figur in den gelehrten Netzwerken des 18. Jahrhunderts. Seine intensive Schreibtätigkeit und sein disziplinübergreifendes Werk bestimmten in ihrer Intensität und Diversität die Wissenskultur der Aufklärung, des Sturm und Drangs und der Empfindsamkeit entscheidend mit. Für den Austausch sowie die Realisierung von Gedanken braucht es eine in sich funktionierende Struktur. Im Zeitalter des Briefs war dies die Korrespondenz, die sich in einem dichten Geflecht über ganz Europa spannte. Die Agilität dieses Mediums der schnellen und effektiven schriftlichen Verbreitung von Ideen führte zur Verständigung unter den Gelehrten und zu einer erweiterten und vertieften Wissenskultur sowie zu einer vernakulären Entwicklung von sich bildenden Begriffen in der deutschen Sprache. Lavater diskutierte in seiner ausgedehnten Korrespondenz die zentralen Diskurse der Kultur- und Geistesgeschichte mit fast zweittausend Briefpartnern und Briefpartnerinnen in über 23’000 Briefen und vernetzte sich über ganz Europa mit den führenden Köpfen der Zeit in den Bereichen Theologie, Philosophie, Psychologie, Anthropologie, Pädagogik, Poetik, Ästhetik, bildende Kunst, Literatur, Politik, Naturwissenschaften und Medizin ( vgl. Abb. 2 ). 1

1 Zur Forschungslage vgl. https ://lavater.com/ (06. 04. 2020); https ://www.ds.uzh.ch/static/cms/ pfs/personen.php?detail=716&get=pb (06. 04. 2020); https ://www.lavater.uzh.ch/de/jclavater/lit.html (06. 04. 2020); Johann Caspar Lavater. Ausgewählte Werke in historisch-kritischer Ausgabe (JCLW), Zürich, NZZ Libro, 2001–2019 ( vgl. https ://lavater.com/werke/bisher-erschienen, 06. 04. 2020): Bd. I/ 1 (Jugendschriften 1762–1769); Bd. I/2 (Jugendschriften 1762–1769, Der Erinnerer); Bd. II (Aussichten in die Ewigkeit); Bd. III (Werke 1769–1771); Bd. IV (Werke 1771–1773); Bd. V (Werke 1772–1781); Bd. VI/1 (Pontius Pilatus, 1782–1785); Bd. VI/2 (Werke 1782–1785); Bd. VIII (Patriotische Schriften 1798–1801); JCLW. Ergänzungsband: Bibliographie der Werke Lavaters. Verzeichnis der zu seinen Lebzeiten im Druck erschienenen Schriften; JCLW. Ergänzungsband: Johann Caspar Lavater. Verzeichnis der Korrespondenz und des Nachlasses in der Zentralbibliothek Zürich; JCLW. Ergänzungsband: Anna Barbara von Muralt (1727–1805). Anekdoten aus Lavaters Leben, 2 Bde (Text und Kommentar); Johann Caspar Lavater Studien, Bd. 1 : Im Lichte Lavaters. Lektüren zum 200. Todestag; «Johann Kaspar Lavater», in: Historisches Lexikon der Schweiz, (https ://hls-dhs-dss. ch/de/articles/010444/2008-11-27; 06. 04. 2020); Georg Gessner, Johann Caspar Lavaters Lebensbeschreibung von seinem Tochtermann Georg Gessner, 3 Bde, Winterthur, Steinerische Buchhandlung, 1802; Johann Caspar Lavater. Denkschrift zur hundertsten Wiederkehr seines Todestages, hg. von der Stiftung von Schnyder von Wartensee, Zürich, Commissionsverlag, 1902; Ernst Staehelin (Hg.), Johann Caspar Lavaters ausgewählte Werke, 4 Bde, Zürich, Zwingli-Verlag, 1943; Hans Wysling, «Johann Caspar Lavater», in: Ders. (Hg.), Zürich im 18. Jahrhundert, Zürich, Berichthaus, 1983, S. 170–188; Klaus Martin Sauer, Die Predigttätigkeit Johann Caspar Lavaters, Zürich, TVZ, 1988; Horst Weigelt, Johann Kaspar Lavater. Leben, Werk und Wirkung, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1991; Ders., «Lavater, Johann Kaspar» (1741–1801), in : Theologische Realenzyklopädie, Bd. 20 (1991), S. 506–511; Karl Pestalozzi, Horst Weigelt (Hg.), Das Antlitz Gottes im Antlitz des Menschen. Zugänge zu Johann Caspar Lavater, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1994; Gerda Mraz, Uwe

Abb. 1

–Gemalt

Johann Caspar Lavater (1741–1801). von August Friedrich Oelenhainz, gestochen von Carl Hermann Pfeiffer. Sammlung Johann Caspar Lavater, Zürich.

In Zürich geboren und daselbst ein Leben lang tätig, wirkte Lavater in seiner von Kultur und Weltoffenheit bestimmten, als «Limmat-Athen» bezeichneten Heimatstadt2 von 1769 bis 1778 als Pfarrer an der Waisenhauskirche, ab 1779 bis zu seinem Tod an der Stadtkirche St. Peter. Geprägt vom Gedankengut der Aufklärung, schrieb Lavater im Laufe seines Lebens über vierhundert Werke,3 zahlreiche Abhandlungen verschiedenster Art, Tagebücher, kaum zu zählende Billetts und Kärtchen und pflegte gleichzeitig einen breit angelegten Brief-

Schögl (Hg.), Das Kunstkabinett des Johann Caspar Lavater, Wien, Böhlau-Verlag, 1999; Ursula Caflisch-Schnetzler, «Johann Caspar Lavater», in: Matthias Luserke-Jaqui (Hg.), Handbuch Sturm und Drang, Berlin, New York, De Gruyter, 2017, S. 136–142. Vom 25.–28. September 2019 fand die interdisziplinäre Tagung Der bekannteste Unbekannte des 18. Jahrhunderts. Johann Caspar Lavater im interdisziplinären Zentrum für Pietismusforschung der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg in Verbindung mit den Franckschen Stiftungen zu Halle und in Kooperation mit der Forschungsstiftung Johann Caspar Lavater (Zürich) unter der Leitung von Prof. Dr. Friedemann Stengel statt ( vgl. https ://lavater.com/application/files/8615/6388/0074/tagungsflyer_2019_LAVATER _ V15Druckfassung_18072019.pdf (06. 04. 2020); https ://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungs berichte-8559 (06. 04. 2020). Die Forschungsbeiträge liegen 2021 bei Vandenhoeck & Ruprecht gedruckt vor. 2 Vgl. H. Wysling, «Die Literatur», in: Ders. (Hg.), Zürich im 18. Jahrhundert. Zum 150. Jahrestag der Universität Zürich, Zürich, Berichthaus, S. 131–188, hier S. 134. 3 Vgl. JCLW, Ergänzungsband Bibliographie.

wechsel.4 Seine Schreibtätigkeit5 erregte die Aufmerksamkeit der Zeitgenossen und bewirkte, dass Lavater im Mittelpunkt verschiedenster theologischer und philosophischer Diskussionen rund um die Bedeutung des Menschen innerhalb der göttlichen Schöpfung stand, was sich in Rezensionen und Sendschreiben, jedoch besonders auch in seiner Korrespondenz spiegelt.6

Lavaters thematisch weit ausgreifendes gedrucktes Werk wurde in den letzten zwanzig Jahren als zentraler Bestandteil der Dixhuitième-Forschung erkannt7 und seine wichtigsten Werke fundiert historisch-kritisch ediert. 8 Dabei stellte sich als Desiderat heraus, dass nur einzelne, auf bestimmte Adressaten fokussierte Korrespondenzen aufgearbeitet wurden, nicht jedoch die Korrespondenz als Ganzes, welche Aufschluss zu den unterschiedlichen Wissensfeldern des 18. Jahrhunderts liefert. Die Erforschung dieses weitgespannten Kommunikationsnetzwerkes sowie die Erschliessung der Inhalte einzelner Briefwechsel Lavaters mit Dichtern, Philosophen, Schriftstellern, Theologen und Pfarrern, Künstlern, Fürstinnen und Fürsten sowie Naturwissenschaftlern ist das Ziel des seit 2017 vom SNF geförderten Forschungsprojektes Johann Caspar Lavater : Historisch-kritische Edition ausgewählter Briefwechsel (JCLB).9 Das dual gewählte und strukturell mit Kooperationspartnern verknüpfte Forschungsprojekt ist in seiner Anlage von Edition und Netzwerk neuartig ( vgl. Abb. 3 ). In enger Zusammenarbeit mit der Zentralbibliothek Zürich (ZBZ ), dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschliessungsund Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften der Universität Trier (TCDH) und der Service and Support for Science IT-Abteilung der Universität Zürich (S3IT) wird in dieser hybrid angelegten Edition Lavaters gesamter Briefkorpus digitalisiert und erschlossen. Die Visualisierung verschiedener Aspekte bis hin zur Materialiät der Briefe verdeutlicht in ihrer Dichte der Themen die Bedeutung von Lavaters gesamteuropäisch-gelehrter Vernetzung und setzt mit der

4 Vgl. JCLW, Ergänzungsband Korrespondenz; vgl. auch http://urts55.uni-trier.de/jclb_prototype/ network/ (06. 04. 2020). 5 Besonders seine Physiognomische[n ] Fragmente, zur Beförderung der Menschenkenntniß und Menschenliebe, 4 Bde., Leipzig und Winterthur, Weidmanns Erben und Reich und Heinrich Steiner und Compagnie, 1775–1778 ( deutsche Ausgabe); vgl. JCLW, Ergänzungsband Bibliographie, S. 173 f., Nr. 274.1–4 ; vgl. Ursula Caflisch-Schnetzler, «Physiognomische Fragmente, zur Beförderung der Menschenkenntniß und Menschenliebe», in: M. Luserke-Jaqui (Hg.), Handbuch Sturm und Drang, S. 548–558. 6 Vgl. JCLW, Ergänzungsband Korrespondenz; vgl. https ://lavater.com/briefwechsel (06. 04. 2020). 7 Vgl. Anm. 1 ; https ://lavater.com (06. 04. 2020). 8 Vgl. https ://lavater.com/werke (06. 04. 2020). 9 Vgl. https ://lavater.com/briefwechsel (17. 03. 2020). Hauptantragstellerin des Forschungsprojektes Johann Caspar Lavater: Historisch-kritische Edition ausgewählter Briefwechsel ist die Forschungsstiftung Johann Caspar Lavater (Dr. Ursula Caflisch-Schnetzler). Die Edition hat ihren Sitz am Deutschen Seminar der Universität Zürich ( von 2017 bis 2020 am Lehrstuhl von Prof. Dr. Barbara Naumann; seit 2020 am Lehrstuhl von Prof. Dr. Davide Giuriato). Die Förderzuständigkeit für JCLB wird gemeinsam mit sieben weiteren Editionen ab 2021 an die Schweizerische Akademie der Geistesund Sozialwissenschaften (SAGW) übergehen.

Erschliessung wesentliche Impulse zur Erforschung der Wissenskultur der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.10 Die breit angelegte Art der Aufbereitung des reichen und interdisziplinär orientierten Briefmaterials generiert zudem neue Forschungsansätze. Im Verbund der konzeptionellen Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnerinstitutionen wird mit der Aufarbeitung dieses bedeutenden epistolarischen Werks des 18. Jahrhunderts über die Edition eine Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Diskurses im 21. Jahrhundert auch im Rahmen von Open Access und FAIR geleistet.

Die Beiträge des vorliegenden Themenhefts legen den Schwerpunkt mit ganz unterschiedlicher Ausrichtung auf zwei kohärente, sich ergänzende Aspekte. Digitale Editionen: Methoden und Perspektiven setzt den Akzent methodisch auf die Möglichkeiten der digitalen Aufarbeitung von Quellen im Verbund von Forschungsinfrastrukturen; Lavater und der europäische Diskurs fokussiert inhaltlich anhand exemplarischer Beispiele auf die Analyse von Lavaters Briefnetzwerk im 18. Jahrhundert, dessen gesamte Erschliessung erst durch die Digitalisierung und Inventarisierung der Dokumente in Zusammenarbeit von Forschung und Bibliotheken in dieser Form möglich wird. Lavater vernetzt –Gelehrtenrepublik und Digital Humanities zeigt damit zum einen die notwendige Zusammenarbeit im Aufbau von Datenmodellen bei langjährigen Digitalen Editionen sowie deren Methoden und Perspektiven im 21. Jahrhundert unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Zum andern wird in den Beiträgen Lavaters Korrespondenz im Hinblick auf dessen zentrale Bedeutung im europäischen Diskurs des 18. Jahrhunderts aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet.

Das Gelingen eines umfassenden innovativen Forschungsprojektes hängt sehr stark von der Rollenfindung der einzelnen Partner ab. Eine Zusammenarbeit zwischen Forschung, Digital Humanities und Bibliothek sowie die Vorbereitung der Einrichtung und die Anpassung der Umgebung sind für die Arbeitsabläufe einer born digital-Edition zentral. Die Dynamik digitaler Korrespondenznetzwerke sowie die völlig neuartigen Möglichkeiten einer umfassenden informatischen Unterstützung bei der Erforschung des Social Networking des 18. Jahrhunderts macht Thomas Burch am Beispiel des digitalen Editionsprojektes JCLB evident. Die zahlreichen Briefwechsel Lavaters werden darin als organisches Netzwerk durch die Dynamik des Mediums Internet nachvollziehbar, erfahr- und erforschbar gemacht und die räumliche Darstellung von Korrespondenzen, der Aufbau von sozialen, personenbezogenen, thematischen, zeitlichen und sprachlichen Netzen sowie deren Überblendung visualisiert. Eine Digitale Edition entwickelt sich dank der neuen technischen und konzeptionellen Möglichkeiten somit von einer reinen Ergebnispräsentation hin zu einer For-

10 Die Briefwechsel zwischen Johann Caspar Lavater und Johann Georg Zimmermann (1728–1795), Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) und Gottlob David Hartmann (1752–1775) werden ab 2021 als erste Korrespondenzen in der Online-Edition digital erscheinen.

GraLavater, Caspar Johann von Korrespondenzpartner und Korrespondenzpartnerinnen 1890 nachgewiesenen bisher der Sechzig

–2 Abb.

. et zw er k ) : h ttp s : // la va te r.c om /n unter erfügbar ( v Gredig Andi fik

Abb. 3

Prototyp der digitalen Online-Edition JCLB, grafisches Konzept in Zusammenarbeit mit dem Forschungsprojekt JCLB von Michael Lambertz und Radoslav Petkov (Stand 31. 01. 2020).

schungsplattform, über die erweiterte Forschungsfragen erarbeitet werden können.

Welche organisatorischen Herausforderungen ein solches Digitalisierungsprojekt stellt, hat Andrea Malits am Beispiel der Universität Zürich in einem Zeitschriftenaufsatz verdeutlicht, der in engem Austausch mit den Vorarbeiten zu diesem Themenheft entstanden ist.11 Der Call des Schweizerischen Nationalfonds für Digitale Editionen initiierte die Bildung von neuen Netzwerken und Strukturen und sah für die Digitalisierung und Erschliessung der Quellenmaterialen die Bibliotheken vor, was im Falle der Lavater-Edition zu einer engen Kooperation zwischen der Zentralbibliothek Zürich, dem Trier Center vor Digital Humanities und dem Service and Support for Science IT der Universität Zürich führte. Für das Forschungsprojekt JCLB waren von Seiten der Zentralbibliothek Zürich Anpassungen auf technischer Ebene erforderlich, um die Briefkonvolute auf der Präsentationsplattform der Bibliotheken ( e-manuscripta) in Einzelbriefe zu strukturieren und mit den bibliothekarisch erstellten Metadaten zu versehen, damit sie über eine Schnittstelle automatisch bezogen und in das Metadatenerfassungsprogramm des Forschungsprojektes importiert werden können. Dabei zeigte sich die Bedeutung des Aufbaus einer vernetzten Zusammenarbeit mit den Hochschulen und Gedächtnisinstitutionen und deren Verantwortung und Integration bei den Überlegungen zur Optimierung und Nachnutzung von gemeinsam generierten Datenstrukturen zur Sicherstellung der digitalen Langzeitverfügbarkeit. Bei Digitalen Editionen fehlt nach wie vor eine gesicherte Nachhaltigkeit im Bereich der Präsentationsoberfläche und der Aufrechterhaltung der entsprechenden Such- und Visualisierungsfunktionen. Ein wissenschaftsgetriebenes Kompetenznetzwerk für Digitale Editionen sowie der Zugang zu nationalen und internationalen, für die Nachhaltigkeit relevanten Infrastrukturen für digitale Forschungsprojekte wäre daher – so Malits – für die weitere Entwicklung im digitalen Bereich unabdingbar.

Digitale Editionen sind nicht wie Printeditionen klar umrissene, in sich abgeschlossene und rezipierbare Produkte, sondern bewegen sich in einem fluiden und offenen Kontext, der nachbearbeitet und ergänzt werden kann. Um eine Nachhaltigkeit der generierten Daten in digitalen Editionsprojekten zu erreichen, müssen die Forschungsdaten von Anfang an nach klaren Kriterien und akzeptierten Standards erarbeitet werden. FAIR-Daten sind für Mensch und Maschine problemlos auffindbar ( findable), frei zugänglich ( accessible), nach klaren Kriterien codiert ( interoperable) und für eine weitere Nutzung wieder verwendbar ( reusable). Die Auseinandersetzung mit FAIR-Prinzipien zeigen Peter Dängeli und Martin Stuber in diesem Themenheft anhand des Aufbaus

11 Vgl. Andrea Malits, «Infrastrukturentwicklung für digitale Editionen am Beispiel der Universität Zürich: Herausforderungen, Erfahrungen und Perspektiven», Bibliothek: Forschung und Praxis 44, Nr. 2, 2020, S. 1–8 (Preprint unter https ://edoc.hu-berlin.de/handle/18452/22189 [15. 06. 2020]).

von hallerNet, einer Editions- und Forschungsplattform, deren Daten aus verschiedenen Haller-Forschungsprojekten stammen. Von Anfang an wurden diese Daten in der gleichen Datenbankanwendung generiert und mit struktureller Homogenität gepflegt. So können systematische Verknüpfungen zwischen den neu entstehenden umfangreichen Texteditionen und Digitalisaten mit den über Jahrzehnten erarbeiteten Metadaten entstehen. Anhand der angewendeten FAIR-Prinzipien wird in Bezug auf die Langzeitverfügbarkeit ein zuverlässiger Zugriff auf die Forschungsdaten gewährleistet; dank einer klaren Dokumentation sind auch die Bedingungen für deren weitere Nachnutzung gegeben.

Der Beitrag von Jesko Reiling setzt den Fokus auf die finanzielle Unterstützung von forschungsorientierten Bibliotheken wie der Zentralbibliothek Zürich in Zusammenarbeit mit Editionsprojekten. Im Zeitalter der Digitalen Wende müssen Dokumente in quellenorientierten Forschungsprojekten auch digital zugänglich sein. Die Digitalisierung und bibliothekarische Erschliessung der Dokumente fällt dabei als Aufgabe den Bibliotheken zu, was deren finanzielle und personelle Kapazitäten ohne zusätzliche Unterstützung enorm belastet. Über das Forschungsprojekt JCLB wurden Gelder für die Digitalisierung und eine personelle Schnittstelle in der Zentralbibliothek Zürich eingeworben und vom Schweizerischen Nationalfonds auch bewilligt. Diese Mittel reichen jedoch nur ansatzweise für den Aufwand, den die Bibliothek für die eigene und für die erweiterte Aufarbeitung des Bestandes der Lavater-Edition zusätzlich leisten muss. Im Hinblick auf die Vernetzung zwischen Gedächtnisinstitutionen und innovativen Editionsprojekten wäre daher zu überlegen, inwieweit auch neue Fördermöglichkeiten für forschungsorientierte Bibliotheken diskutiert werden sollten.

Gegenstand des Beitrags von Caroline Torra-Mattenklott im Bereich des europäischen Diskurses bilden Selbstbildnisse sowie publizistische Indiskretionen in den Korrespondenzen der Gelehrten Herder, Hamann und Lavater. Ein visionärer Wunsch nach dem Gespräch in Briefen und damit einer intimen Verbindung sowie einer direkten thematischen Auseinandersetzung mit den Adressaten bestimmte Lavaters Schreibstil und seine « absolute Nothwendigkeit», alle Briefe « durch eine sichere Hand» kopieren zu lassen.12 Seinen umfassenden Briefwechsel mit Gelehrten aus ganz Europa band Lavater in seine Buchprojekte mit ein. Freundschaftliche Mitteilsamkeit geriet damit immer wieder auch zu

12 Johann Caspar Lavater an Johann Gottfried Herder, Zürich, 11.–15. 3. 1773, Zentralbibliothek Zürich (ZBZ), Familienarchiv Lavater (FA Lav Ms) 564.123, Nr. 1 / JCLB, JCL-br-02nu, S. 18 : «Daß ich in der absoluten Nothwendigkeit sey, meine Briefe grösstentheils copiren zu laßen ( es geschiehet aber durch eine sichere Hand) … das must du mir glauben; und daß ich aus innigster Sympathie und mit Brudereinfalt dir die Copien sende, und deinem Herzen anvertraue, auch glauben.» Vgl. Johann Caspar Lavater an Johann Gottfried Herder, Zürich, 10. 11. 1772, in: Heinrich Düntzer, Ferdinand Gottfried von Herder (Hg.): Aus Herders Nachlaß. Ungedruckte Briefe, Frankfurt am Main, Meidinger Sohn und Comp., 1857, Bd. 2, *5, S. 45.

öffentlich geführten Diskursen, was der Selbstkonzeption und Diskretion einzelner Briefpartner nicht immer behagte. Das intime Porträt Johann Georg Hamanns fand denn auch über die Korrespondenz Eingang in den zweiten Band von Lavaters Physiognomischen Fragmenten, versehen mit einer Charakterskizze von Johann Gottfried Herder und den physiognomischen Ergänzungen Lavaters.13 Plädierte Herder selbst für eine versiegelte Korrespondenz mit dem Zürcher Theologen und präsentierte sein Selbstbild ihm gegenüber metaphorisch als gerahmtes Porträt, so fällt Herders Beschreibung des Philosophen Hamann zu dessen lange intim gehaltenem Porträt emphatisch aus und bewirkte in der publizierten Version von Lavaters Werk einen Wandel vom armen Sünder und Narren im Hemde zum Seher und Propheten, wie Hamann selbst in der Öffentlichkeit gesehen werden wollte.

Noch wenig aufgearbeitet sind die Beziehungen Lavaters in die französische Schweiz. Wie zentral der Einfluss von Charles Bonnet auf Lavaters Werk gewesen ist, wurde bereits ausführlich in der historisch-kritischen Edition von Lavaters Werken ausgeführt wie auch durch die Edition des Briefwechsels zwischen Lavater und dem Genfer Philosophen Bonnet sowie dem ebenfalls in Genf amtierenden Pfarrer Jacob Bennelle.14 Weiter ist der frühe Kontakt Lavaters zu Jean-Jacques Rousseau bekannt15 sowie zu dem Lausanner Arzt Samuel Auguste Tissot, als dessen gehorsamen Schüler sich Lavater bezeichnete.16 Béatrice Lovis spannt den Faden nun weiter in die Waadt und öffnet mit ihrem Beitrag die neu entdeckte Korrespondenz zwischen Lavater und Étiennette Clavel de Brenles sowie deren Sohn Samuel. Diese nun ediert vorliegenden Briefe17 zeigen zum einen das intellektuelle Umfeld, in dem sich Étiennette Clavel de Brenles bewegte, als auch die intensive Verbindung der Waadt mit dem deutschsprachigen Raum, was beziehungsmässig so weit führte, dass der Sohn Samuel zuerst nach Schaffhausen, danach für seine weitere Ausbildung zu Lavater nach Zürich geschickt wurde. Zentrales Thema in der Korrespondenz mit Étiennette Clavel de Brenles waren die physiognomischen Studien Lavaters, von deren Bedeutung als neuer Wissenschaft die Waadtländerin überzeugt war: Das Wissen um die Physiognomik führe zu einer Perfektion der Seele und schärfe den Blick und den moralischen Sinn. Als sich ihr Sohn Samuel jedoch entschloss, sich selbst in Zürich zum Physiognomen ausbilden zu lassen, widersetzte sich die Mutter die-

13 J. C. Lavater, Physiognomische Fragmente, Bd. 2, S. 285. 14 Vgl. Gisela Luginbühl-Weber, Johann Kaspar Lavater – Charles Bonnet – Jacob Bennelle. Briefe 1768–1790. Ein Forschungsbeitrag zur Aufklärung in der Schweiz. 2 Bde., Bern, Peter Lang, 1997. 15 Johann Caspar Lavater an Johann Georg Zimmermann, Zürich, 19. 10. 1764, ZBZ, FA Lav Ms 589b / JCLB, JCL-br-00do, S. 2 : «Aber was sagen Sie, mein wehrtester Freünd, daß ich nun auch auf der Pilgrimschaft zu St Jean Jaques begriffen bin?». 16 Johann Caspar Lavater an Charles Bonnet, Zürich, 08. 07. 1769 ( in JCLB noch nicht inventarisiert). Gedruckt in: G. Luginbühl-Weber, Johann Kaspar Lavater, Bd. 1 (Text), S. 22–24 (Stelle hier S. 24), Bd. 2 (Kommentar), S. 324–334; hier S. 333. 17 Vgl. Lumières.Lausanne, http://lumieres.unil.ch (20. 06. 2020).

ser Entscheidung vehement. Die Nähe Samuel Clavel de Brenles zu Lavater wurde so zwar physisch abgebrochen, die intensive gedankliche Beziehung über ihren Briefwechsel blieb jedoch postalisch weiterhin aufrechterhalten.

Lavater kann als eines der eminentesten Beziehungsgenies des 18. Jahrhunderts bezeichnet werden. Mit seinem wohl wichtigsten Werk, den Physiognomischen Fragmenten, zur Beförderung der Menschenkenntniß und Menschenliebe18 , flocht er auch in verlegerischer Hinsicht einen weiteren Knoten in seinem über ganz Europa gespannten Netzwerk. War Lavater mit seinen ersten Werken in Zürich und in Leipzig bei Philipp Erasmus Reich in Druck gegangen, so schuf er sich mit der Gründung der Steinerschen Buchhandlung in Winterthur Anfang der 1770er Jahre seinen eigenen Hausverlag. Die Konzeption und Publikation der Physiognomischen Fragmente bestand in einer vertraglich geregelten Kooperation zwischen Leipzig und Winterthur. Neben finanziellen Abwägungen für dieses « teuerste Werk des 18. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum»19 lag wohl auch Lavaters Bestreben einer Verbindung zwischen dem damals berühmtesten deutschen Verlagshaus von Philipp Erasmus Reich in Leipzig mit dem Branchenneuling Heinrich Steiner in Winterthur. Andreas Moser setzt in seinem Beitrag anhand des zahlreich aufgearbeiteten, für die Lavater-Edition digitalisierten, Quellenmaterials die einzelnen Teile sorgfältig zusammen, so dass sich der langsam anbahnende Verlagswechsel von Reich zu Steiner anhand ihrer Korrespondenz genau aufzeigen lässt. Besonders verdeutlicht sich diese Ablösung mit der Publikation von Lavaters Messiade20, die zuerst in Leipzig, dann in Winterthur, danach erneut in Leipzig gedruckt werden sollte, um schlussendlich dann doch bei Steiner in Winterthur mit 72 ganzseitigen Illustrationen, gezeichnet und radiert von den renommiertesten Künstlern der Zeit, zu erscheinen. Das Puzzle dieser Zusammenarbeit Lavaters mit seinen Verlegern konnte erst mit der genauen Sichtung des nun vorliegenden digitalisierten Quellenmaterials zu einem genauen Bild zusammengesetzt werden, Quellenmaterial, welches im Forschungsprojekt Johann Caspar Lavater: Historisch-kritische Edition ausgewählter Briefwechsel nicht nur aus den Beständen in Zürich, sondern aus den verschiedensten Bibliotheken und Archiven weltweit digital zusammengetragen und in der Edition erschlossen wird.

Welch zentrale Rolle Bibliotheken in der Zusammenarbeit mit Forschungsprojekten neu einnehmen können, zeigt Christian Oesterheld, Direktor der Zentralbibliothek Zürich, in seinem Nachwort auf. Nachdem Gedächtnisinstitutionen

18 J. C. Lavater, Physiognomische Fragmente. 19 Thomas Bürger, Aufklärung in Zürich. Die Verlagsbuchhandlung Orell, Gessner, Füssli & Comp. in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Mit einer Bibliographie der Verlagswerke 1761–1798, Frankfurt a. M., Buchhändler-Vereinigung, 1997, S. 115. 20 [J. C. Lavater], Jésus Messías. Oder Die Evangêlien und die Apostelgeschichte, in Gesängen. Kündigt Seine Gerêchtigkeit aūs den Völkern der Zūkunft, s.l. [Winterthur ], s.n. [Steiner & Co.], 1782 [1783]. Vgl. JCLW, Ergänzungsband Bibliographie, S. 138 f., Nr. 218.