GARTEN STADT BERLIN

Was wäre, wenn jede:r

Berliner:in 10m2 Gartennutzung zur Verfügung hätte ?

CHORA conscious city

Chair for Sustainable Planning and Urban Design Institute of Architecture

Bachelorprojekt WS2020/21

Louisa-Inéz Schelte Saskia

Was wäre, wenn jede:r

Berliner:in 10m2 Gartennutzung zur Verfügung hätte ?

CHORA conscious city

Chair for Sustainable Planning and Urban Design Institute of Architecture

Bachelorprojekt WS2020/21

Louisa-Inéz Schelte Saskia

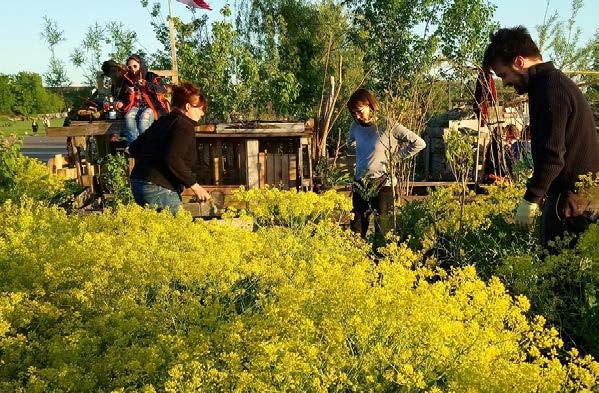

Garten für alle! Das ist unsere Vision. Wer normalerweise den Traum vom Garten verfolgt, zieht in die Vorstadt oder aufs Land. Einen Garten in der Stadt zu besitzen zählt als Luxus. Beides wollen wir ändern. Denn die Grünfläche in Form des Gartens ist nicht nur Konsumgut des Spießertums, sondern birgt auch Vorteile für den Großstadtmenschen und jede Stadt, die dem Klimawandel trotzen will. Nicht umsonst finden sich immer mehr gemeinschaftliche Gartenprojekt im Berliner Innenstadtbereich wieder. Das Interesse ist da und Urban Gardening ist zum Trendwort geworden. Gärten bieten ganz klassisch Platz zum Gärtnern und der Erzeugung von Obst und Gemüse. Wichtiger Bestandteil der Gartenerfahrung ist jedoch auch die Erholung, die das Grün mit sich bringt, als auch der Platz zum Spielen für die Kinder und Enkelkinder. Nicht wenige Gärtner leben ihre handwerklichen Neigungen und kreativen Energien im Garten aus. Wir finden: Jede:r Berliner:in soll die Möglichkeit bekommen, den öffentlichen Raum nicht nur besser nutzen zu können, sondern auch mitzugestalten. Die Zeiten der zubetonierten und geteerten Stadt ist vorbei! Weg mit grauer Tristess, her mit dem Garten!

Doch wie wollen wir das erreichen? Kurz gesagt: Wir wollen, dass jede:r Berliner:in mindestestens 10m2 Gartenfläche zur freien Verfügung bekommt. Diese können entweder alleine gestaltet werden oder zusammen mit anderen. Ob kleiner eigener Garten, Spielplatz, kultureller Gemeinschaftsgarten, Freiraum zum Selbermachen oder urbaner Experimetierraum - jeder kann auf seine 10m2 Einfluss nehmen.

Grünräume

Kleingärten

Biodiversität

Lokale Versorgung

Versiegelung

Soziale Verdrängung

Autofreie Innenstadt

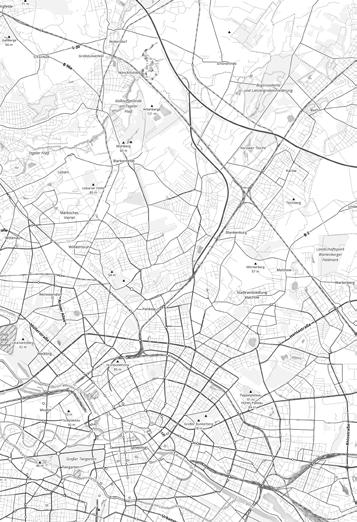

Obwohl die Stadt Berlin mit ‚viel Grün‘ wirbt, steht sie nur auf Platz 8 der 14 deutschen Städte über 500.000 Einwohner. Und dieses Grün ist keinesfalls gleichmäßig verteilt - auch wenn Berlin viele große Parks hat, die zum Verweilen einladen, fehlt es an flächendeckender Natur in der Innenstadt. Besonders selten zu finden sind dabei aktive Grünflächen, die zur Aneignung durch die Bewohner zur Verfügung stehen.

Seit den 1990ern gibt es in Berlin einen Biotopflächenfaktor mit dem gesichert werden soll, dass ein Mindeststandard an naturwirksamer Fläche auf privaten Grundstücken vorhanden ist. Wir wollen diesen aber auch auf den öffentlichen Raum ausweiten, da wir auf diese Art von Grünflächen nicht verzichten können. Sie produzieren Sauerstoff und sorgen für frische, kühle Luft, was besonders in dichtbebauten Städten von großer Bedeutung ist. Mehrere kleinere über das Stadtgebiet verteilte Grünflächen sind hierbei wirksamer als wenige große Parks. Eine grüne Architektur und Baukultur, verbunden mit einem durchgrünten Wohnund Arbeitsumfeld, hat positive Auswirkungen auf die Ästhetik, die Lebensqualität und den ökonomischen, ökologischen wie auch gesellschaftlichen Wert eines Stadtquartiers.

Städtebaulich übernehmen Schreber- und Kleingärten eine tragende Rolle im urbanen Grün- und Freiraumgefüge. Sie bilden sowohl ökologisch als auch sozial wichtige Freiräume. Als Erholungsort kann körperliche Betätigung im Garten Stress reduzieren und sich auch allgemein positiv auf die Gesundheit auswirken. Die Gemeinschaft in den Vereinen bietet einen sozialen Rückzugsort.

Sie ermöglichen es, Natur ganz konkret zu erleben. Sei es durch den Anbau von Obst und Gemüse oder durch eine höhere Tier- und Pflanzenvielfalt im Vergleich zu anderen urbanen Grünflächen, womit sie einen Beitrag zum Umweltschutz leisten können.

Auch wenn sich deutschlandweit in ruralen Gebieten der Kleingartenbestand in den letzten Jahrzehnten kontiuierlich verringert hat, steigt die Nachfrage gerade in Großstädten. Besonders in Berlin ist das zu beobachten. Obwohl Berlin bundesweit die meisten Kleingärten aufweist, ist der Bedarf an zusätzlichen Gärten hier am höchsten.

Gleichzeitig steigt auch der Druck auf diese Flächen, da aufgrund eines großen Mangels an bezahlbarem Wohnraum für den notwendigen Wohnungsbau und soziale Einrichtungen immer weniger Flächen der Kommunen zur Verfügung stehen.

Das und die steigende Nachfrage nach Gartenland sorgen dafür, dass die Preise für einen Kleingarten in Berlin und im unmittelbarem Umland steigen und somit die soziale Verdrängung auch hier eingesetzt hat. Nicht nur der Pachtzins ist in Großstädten deutlich höher, auch die Kosten, die für den Abstand fällig werden, sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. So werden für das bauliche Eigentum eines Kleingartens etwa 2.000 bis 5.000 Euro fällig.

In Berlin fehlt es gerade in den größeren Kleingartenanlagen an guter Einbindung in das urbane Umfeld. Die Siedlungen liegen meist in den Randbezirken oder in der Nähe von Industrie- und Infrastrukturanlagen, was sie häufig für den Aufenthalt von Nicht-Kleingärtner:innen wenig attraktiv gestaltet. Denn obwohl etwa drei Viertel der Kleingartenanlagen auf öffentlichen Flächen stehen, sind die größten Anteile private Gartenparzellen.

Je größer die Arten- und Sortenvielfalt, desto mehr pflanzliche und tierische Biodiversität erwächst daraus.

IN BERLIN GELTEN FAST DIE HÄLFTE DER PFLANZENARTEN, DIE MEISTEN AMPHIBIEN UND REPTILIEN, SOWIE MEHR ALS 40 PROZENT DER SÄUGETIER- UND VOGELARTEN ALS

GEFÄHRDET.

Greenpeace beschreibt Biodiversität als „drei große Bereiche, die eng miteinander verzahnt sind: die Vielfalt der Ökosysteme, die Vielfalt der Arten und die genetische Vielfalt innerhalb der Arten.“1 Um unseren Lebensraum zu erhalten und damit auch unsere Städte, müssen wir die Biodiversität erhalten. Dies können wir unterstützen, indem wir Biotope innerhalb der Stadt entstehen lassen. Unter einem Biotop versteht man einen Lebensraum, der durch bestimmte Faktoren wie Klima, Wasser, Licht etc. bestimmt wird. Er wird von Tieren und Pflanzen bewohnt, die sich auf die im Biotop vorherrschenden Bedingungen mehr oder weniger spezialisiert haben. Bebauung in der Stadt führt oft zu einer Verdrängung von Vegetationsflächen (meist Grünraum). Mit ihnen verschwinden nicht nur viele Pflanzen, sondern auch Tiere und Kleinstlebewesen. Um das Gleichgewicht zu wahren, sollten bestehende Günflächen erhalten und neue Grünräume erobert werden.

Einige Pflanzen locken Vögel und Insekten, wie zum Beispiel Bienen und Schmetterlinge, an. Manche Insekten brauchen sogar bestimmte Pflanzen zum Überleben

Großflächige Monokulturen behindern die Biodiversität. Vielfalt ist daher auch bei der Art der Pflanzung ansagt. Gemischte Pflanzungen aus Hecken, Bäumen, begrünten Fassaden und Dächern sowie die Bepflanzung von Bäumen fördern die Artenvielfalt.

Der Apfel wahlweise aus Bayern oder Neuseeland, die Paprika aus Spanien. Muss das sein? Natürlich ist in der Stadt kein Platz für konventionelle Landwirtschaft - aber geht das auch anders?

Aus klimatischen Gründen werden Lebensmittel (wie Mangos, Kaffee und Kakao) aus anderen Kontinenten importiert. Andere Lebensmittel legen ähnliche Strecken zurück, obwohl sie auch regional erzeugt werden können. Der Anteil dieser Lebensmittel liegt bei insgesamt 4%. Importware verbraucht im Gegensatzt zu Produkten aus Deutschland 11-mal mehr Energie und stößt 11-mal mehr CO2 aus.

Für 1 kg Gemüse aus Übersee könnten 11 kg innerhalb Deutschlands transportiert werden. Im Vergleich zum Transport mit dem Flugzeug sind es sogar fast 90 kg.

Gärtnern kann diverse Krankheiten und mentale Probleme lindern. Wissenschaftler:innen der University of Bristol und dem University College London fanden heraus, dass Gartenarbeit unsere Stimmung hebt. Die natürliche Umgebung mit dem vielen Grün und bunten Pflanzen wirkt entspannend, senkt den Blutdruck und lindert Schmerzen. Außerdem werden auch Ausdauer und Muskeln durch die körperliche Bewegung bei der Gartenarbeit gestärkt. Die Forschungen von Professor Tim Lang von der City University of London zeigen ein positives Ergebnis: „Für Kinder und Erwachsene, die unter schwerwiegenden körperlichen oder geistigen Problemen leiden, können Gartenarbeit und gemeinschaftliche Gartenprojekte besonders heilsam sein.“2 Denn es werden motorische Fähigkeiten trainiert, die die generelle Beweglichkeit verbessern können, der Kreislauf kommt in Schwung und die Zeit im Grünen wirkt außerdem stressreduzierend.

Wenn die eigene Lebensmittelproduktion so gesund sein kann, weshalb wird dies dann so selten in der Stadt umgesetzt?

Wer auch Obst oder Gemüse pflanzt und nicht nur Blumen, profitiert gleich dreifach: Nicht nur die mentale und körperliche Gesundheit wird gestärkt, wer sein Obst und Gemüse anbaut, weiß, wo es herkommt und kann auf schädliche Chemikalien verzichten. In der DDR trugen die Kleingärten zu einem großen Teil der Nahrungsmittelversorgung bei. Heute werden fast alle Produkte von weither geholt. Doch Anbau in der eigenen Stadt verbessert die lokale Verfügbarkeit von gesunden Lebensmitteln, gibt Impulse für die lokale Wirtschaft, fördert die Integration und Gemeinschaftsbildung. Außerdem verbessert er die Biodiversität und Nachhaltigkeit.

Unter Versiegelung versteht man die Bedeckung von Bodenflächen mit festen Materialien. Diese kann man in bebaut-versiegelte, bspw. dort, wo Gebäude stehen, und unbebaut-versiegelte Flächen wie Straßen und Parkplätze unterteilen.

Je nach Durchlässigkeit des Material werden diese ihrer Auswirkung auf den Naturhaushalt nach in vier Belagsklassen eingeteilt.

Die Auswirkungen können zum einen die Puf-

Verdicht et er Boden

Grundwasser

Durchlässiger Boden

Regen

33,9 % Versiegelungsgrad im Jahre 2016 301,92 km2

fer-, Filter- und Wasserspeicherleistung des Bodens betreffen. Das heißt weil der Boden nicht mehr mit genügend Sauerstoff oder Wasser versorgt werden kann, sterben die meisten Bodenorganismen, Schadstoffe werden nicht im Boden gebunden, sondern in die Oberflächengewässer gespült und die Neubildung von Grundwasser wird reduziert.

Auch teilweise Versiegelung bedeutet Lebensraumverlust, empfindliche Arten werden von anpassungsfähigeren verdrängt.

Sonneneinstrahlung

Grundwasser

Eine übermäßige Bodenversiegelung hat unmittelbare Auswirkungen auf den Wasserhaushalt: Regenwasser kann nicht mehr versickern, was vor allem bei Starkregen ein Problem ist. Somit gelangt weniger Wasser in den Grundwasservorrat. Gärten und Agrikultur in städtischen Gebieten bieten dringend benötigte Vorteile für das städtische Regenwassermanagement. So kann das Wasser besser verdunsten und im Sommer zur Kühlung der Stadt beitragen. Häufig landen Regenfälle in städtischen Gebieten in Flüssen und Regenwasserkanälen. Unversiegelte Flächen könnten als Senke für überschüssiges Wasser dienen und so das Potenzial für lokale Überschwemmungen verringern.

Verdicht et er Boden

Grundwasser

Sonneneinstrahlung

Durchlässiger Boden

Grundwasser

Es ist schon lange bekannt, dass die hochverdichteten, versiegelten Innenstadtbereiche eine deutlich höhere Temperatur als ländliche Räume haben. Messungen zeigen, dass man mit einer Begrünungsstrategie das direkte Wohnumfeld um drei bis zwölf Grad Celsius abkühlen kann. Grünflächen helfen also gegen die städtische Hitze. Grünanlagen, Flüsse und Freiflächen kühlen nachts schneller ab als Straßen und Gebäudeflächen, weswegen sie erfrischende Kaltluft erzeugen. Egal ob Fassadenbegrünung, das Pflanzen neuer Bäume, das Anlegen neuer Gärten - alles ist wichtig im Wettlauf gegen die globale Klimaerwärmung. Besonders für die ältere Bevölkerung kann die starke Wärmebelastung die Gesundheit und das Wohlbefinden stark beeinflussen.

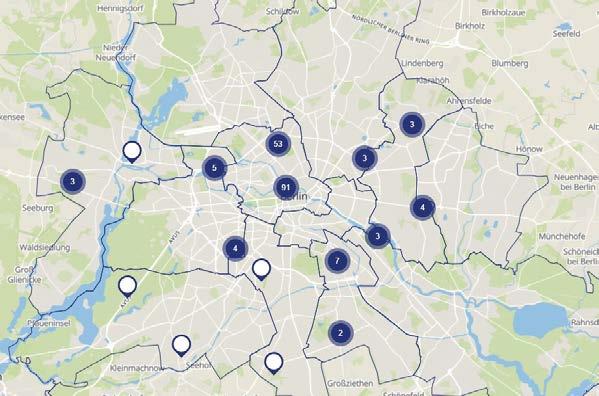

Wer an Städte denkt, hat nicht als erstes Natur im Blick. Dabei ist Natur überlebenswichtig für das Leben in einer Stadt. Doch diese urbanen Grünflächen sind ungleich verteilt. In Großstädten haben die Bewohner:innen im Durchschnitt 46 m2 zur Verfügung, sozial Benachteiligte allerdings meist nur 38 m2. Besonders im Innenstadtbereich mit Block- und Blockrandbebauung gibt es ein Defizit an Grünflächen. Wenn beides zusammenfällt, ist das ungünstig. Dabei tragen gerade diese ärmeren Stadtbewohner:innen aufgrund eingeschränkter Konsummöglichkeit weniger zur lokalen und globalen Umweltbelastung bei und leiden dennoch am meisten unter den Folgen des Klimawandels, wie höherer Lärmbelastung, schlechterer Luftqualität und größeren Hitze- und Hochwasserrisiken. Das Monitoring Soziale Stadtentwicklung (MSS) wird seit 1998 als ein kontinuierliches Stadtbeob-

achtungssystem der sozialräumlichen Entwicklung auf Gebietsebene im Auftrag der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen erstellt. Mit Erkenntnissen daraus können auf politischer Ebene Gebiete definiert werden, die im gesamtstädtischen Vergleich starke soziale Benachteiligung erfahren und daher besonderer Aufmerksamkeit bedürfen. Programme wie das Quartiersmanagement bieten Werkzeuge und finanzielle Mittel, um Stadtteile zu stabilisieren, sowie negative Folgen von gesellschaftlicher Benachteiligung abzumildern oder zu kompensieren.

Da viele Projekte in den drei zentralen Handlungsfeldern Bildung, öffentlicher Raum, sowie soziale und ethnische Integration gefördert und gefordert werden, sieht man besonders an gemeinschaftlichen Gartenprojekten wie dem Himmelbeet (Wedding) oder den Prinzessinnengärten (Neukölln) zeigen klar, wie gemeinsame Naturfläche Raum für interkulturelle und intersoziale Begegnungen sein können. Sie stärken die Identifikation mit dem Kiez und der Nachbarschaft.

Wälder und Parks

Kleingärten und Landwirtschaft Ressortübergreifenden Gemeinschaftsinitiative zur Stärkung sozial benachteiligter Quartiere Quartiersmanagementgebiete ab 2021

niedriger Status mit stabiler Dynamik niedriger Status mit negativer Dynamik sehr niedriger Status mit positiver Dynamik sehr niedriger Status mit stabiler Dynamik sehr niedriger Status mit negativer Dynamik

...zeigt die Karte auf der linken Seite. Die Daten aus dem MSS Bericht 2019 stellen den Gesamtindex Soziale Ungleichheit dar. Dieser bildet sich aus einem Sozialstatus-Index und einem Dynamik-Index. Ein Gebiet mit besonderem Aufmerksamkeitsbedarf (GmbA) entsteht also wenn sein sozialer Status „sehr niedrig“ ist (alle Dynamik-Klassen) oder es der GesamtindexGruppe „niedriger Status – negative Dynamik“ zugeordnet wird.

Der überwiegende Teil dieser Gebiete wird bereits durch verschiedene Förderprogramme in Politik und Verwaltung betreut. Insbesondere die Quartiermanagements und die Ressortübergreifende Gemeinschaftsinitiative zur Stärkung sozial benachteiligter Quartiere zielen durch vielfältige Maßnahmen auf eine Stabilisierung und Aufwertung sozial benachteiligter Gebiete.

Die zweite Karte zeigt im Vergleich dazu sämtliche Grünflächen Berlins. Dabei wird nach Art der Grünfläche in aktive und passive Nutzung unterschieden

Die Daten entstammen den jährlichen IBB Wohnungsmarktberichten, in denen ein ausführliches Bild der Wohnungssituation Berlins gegeben wird. Auffällig ist, dass die Angebotsmieten in der Innenstadt im Verhältnis immer deutlich höher sind. Die ehemals teuren Mietpreise, entsprichen heute den günstigen.

Unter 5,50 EUR

5,50 bis 5,99 EUR

6,00 bis 6,49 EUR

6,50 bis 6,99 EUR

7,00 bis 9,49 EUR

9,50 bis 10,99 EUR

11,00 bis 12,49 EUR

12,50 EUR und mehr

In der Hauptstadt sind im Schnitt rund 330 Autos auf 1.000 Einwohner gemeldet, wie aus Daten des Statistischen Landesamtes hervorgeht. Das heißt auf 12 Berliner:innen kommen etwa 4 Autos. Vor allem in den 60ern und 70ern wurde die Stadt für das Auto geplant. Angesichts der Gefahr, die vom Auto für Mensch und Umwelt ausgeht, muss sich die Stadtplanung ändern.

„Mobilität ist ein Grundbedürfnis, aber das heißt nicht Automobilität“, sagt Philine Gaffron vom Institut für Verkehrsplanung und Logistik an der TU Hamburg.3 Sie erklärt, dass unsere Städte das Platzproblem mit veränderten Möbilitätsstrukturen angehen sollten, um den öffentlichen Raum wieder menschenfreundlicher und attrativer gestalten zu können. In verschiedenen Städten, so auch in Berlin gibt es bereits Innitativen, die die autofreie Innenstadt fordern und einige Städte wagen sich an die ersten Experimente der fahrrad- und fußgängerfreundlichen Stadt heran. Nachdem verkehrsberuhigte Zonen in Hamburg Altona eingeführt wurden, ergaben Umfragen der TU Hamburg, dass die Mehrheit der Anwohner diese Maßnahmen beführworten.

Deutschlandweit stellt man fest, dass besonders Haushalte mit Kindern autofreie Straßen interessant finden. Während hier 43% dafür waren, sinkt die Zahl bei Haushalten ohne Kinder auf 34%. Besonders spannend ist aber, dass vor allem junge Erwachsene für autofreie Innenstädte

stimmten. Bei den 30-39 Jährigen unterstützen ca. 50% die Idee. Die Ablehnung bei Menschen über 65 Jahren ist jedoch besonders groß. 58,9 Prozent der Befragten im Rentenalter sind gegen Fahr- und Parkverbote in den Zentren. Die Gegner von Straßensperrungen seien zwar häufig lauter, repräsentierten jedoch deshalb nicht zwingend die Mehrheit, meint Thomas Stein. Viele Menschen sind an die hohe Anzahl von Autos im Stadtbild gewohnt und müssen neue Ideen erst kennenlernen. Oft erhält die Verkehrswende nach Durchführung kleinerer Projekte einen Schub. Mit Berlin autofrei und Changing Cities gibt es in Berlin zwei große Initiativen, die sich für eine klimagerechte Verkehrswende einsetzten und vor allem in den Kiezen Projekte mit guten Ideen vorantreiben. Mit einer autofreien Innenstadt würden wohnungsnah Flächen im öffentlichen Raum frei werden, die nicht nur für neue Verkehrskonzepte, sondern auch für Freizeitaktivitäten und Gärten nutzbar wären.

Parkplätze sind Teil des öffentlichen Raums. Dieser sollte auch von allen genutzt werden können. Dennoch nehmen parkende PKW mittlerweile wie selbstverständlich einen großen Teil in diesem ein, obwohl die Mehrheit der Berliner kein Auto besitzt. Im öffentlichen Raum spiegelt sich das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft. Berlin erweckt den Eindruck, der Fokus läge auf auf dem Individuum mit Auto. Denn das Parken hat eine Sonderstellung – es nimmt überproportional viel öffentliche Fläche ein und wird gegenüber anderen

Verkehrsmitteln und Nutzungsmöglichkeiten finanziell bevorzugt.

Durchschnittlich werden PKW in Berlin nur 31 Minuten am Tag genutzt, den Rest der Zeit stehen sie ungenutzt herum, als Privateigentum, im öffentlichen Straßenraum, auf Rad- und Gehwegen, in Parkhäusern oder auf Privatparkplätzen. Der Platz, den sie dabei einnehmen, geht nicht nur zu Lasten der Fußgänger und Fahrradfahrer, sondern vor allem auch der Anwohner, die

von Grünflächen und Freiraum profitieren würden.

Insgesamt gemeldet sind in Berlin im Jahr 2020 1.221.433 Autos. Rechnet man mit einer Parkplatzgröße von 10 m2, nimmt die Parkfläche in Berlin ca. 12 km2 in Anspruch. Aneinandergereiht ergäben die parkenden Autos eine Strecke, die etwa 12 mal der Strecke von Berlin nach Hamburg hin und zurück entspricht oder einmal nach Dubai.

Grünräume sind unglaublich wichtig für eine Stadt. Am besten sind sie gleichmäßig verteilt und wie ein Netzwerk durch die Stadt verbunden. So können Tiere und Fußgänger sich einfach durch die Stadt bewegen, die Schadstoff- und Lärmbelastung wird verringert und kühle Luft kann durch die Straßen strömen.

Autos nehmen nicht nur viel Platz ein, wenn sie gefahren werden, sondern auch, wenn sie am Straßenrand geparkt sind. Wir alle haben uns so an ihren Anblick gewöhnt. Doch was könnte man alles aus der Fläche machen, wenn sie aus der Innenstadt verschwinden würden?

Durch die starke Versiegelung kann das Wasser nicht so gut verdunsten und erhitzt damit die Stadt. Gärten und unversiegelte Flächen sorgen für Kühlung und schützen vor lokalen Überschwemmungen.

So wie der Wohnraum, ist auch der Grünraum ungerecht verteilt und sozial benachteiligte Menschen haben weitere Wege zu Grünflächen und teilen sich diese mit einer größeren Nachbarschaft. Wenn wir in den dicht besiedelten Stadtteilen auf den Straßen mehr Platz schaffen, entsteht eine neue Ausgleichsfläche, die allen mehr Platz zur Selbstverwirklichung gibt.

Jede Art spielt in ihrem Ökosystem eine eigene Rolle. Viele nehmen wir nicht bewusst war, weil wir sie gar nicht sehen. Der Mensch hat das Gleichgewicht der Natur durch seine Dominanz erheblich gestört. Deswegen müssen wir die Natur wieder aktiv unterstützen, Monokulturen vermeiden und vielfältige Räume schaffen, in denen sich die Tier- und Pflanzenwelt wohlfühlt.

Kleingärten liegen in Berlin meist auf öffentlicher Fläche, werden aber privat genutzt und selbst die Wege und Gemeinschatzsflächen sind oft nicht zugänglich oder wenig einladend. Dabei sollte der öffentliche Raum für alle zugänglich sein und genutzt werden.

Lebensmittel haben häufig eine weite Reise hinter sich - selbst die, die auch bei uns wachsen. Gleichzeitig ist uns der Bezug zur Lebensmittelproduktion verloren gegangen. Mithilfe von Gärten in Berlin können die Menschen sich selbst ihr Obst und Gemüse anbauen und lernen so einen neuen Umgang mit gesunden Lebensmitteln. Wer selbst anbaut, weiß, wo die Lebensmittel herkommen, kann auf Chemikalien verzichten und die Lieferwege so kurz, wie möglich halten werden.

Eine lebenswerte Stadt stellt die Menschen in den Mittelpunkt. Wir Menschen leben in einer Gemeinschaft. Gerade in Großstädten muss diese aktiv gefördert werden und dafür bedarf es Platz. Eine grüne Architektur und Baukultur, verbunden mit einem durchgrünten Wohn- und Arbeitsumfeld hat positive Auswirkungen auf Ästhetik, Lebensqualität und den ökonomischen, ökologischen wie auch gesellschaftlichen Wert einer Stadt. Gärten sind also ein wichtiger Teil dieser grünen Architektur.

Bebauung in der Stadt führt oft zu einer Verdrängung von Vegetationsflächen (meist Grünflächen). Mit ihnen verschwinden nicht nur viele Pflanzen, sondern auch Tiere und Kleinstlebewesen. Um das Gleichgewicht zu wahren, sollten bestehende Günflächen erhalten und neue Grünraume erobert werden.

Mietsteigerungen und Gentrifizierung sind Prozesse, die ein soziales Ungleichgewicht fördern. Die Gartenflächen sollten aber für jede:n zugänglich/besitzbar sein und durch die öffentliche Hand geschützt werden. Ungerechtigkeiten in der Verteilung kann so entgegengewirkt werden. Die Attraktivitätssteigerung des Straßenbildes durch Begrünung darf dabei nicht zu einer Mietsteigerung führen.

Dieser Ausdruck definiert, dass alles CO2, das bspw. in Berlin direkt und indirekt emittiert wird, durch die Pflanzen vor Ort gebunden oder kompensiert werden kann. Ein reduzierter Autoverkehr vermindert diese Emissionen und die neu geschaffenen Gartenprojekte an Straßen, auf Dächern und in Baulücken helfen, diese Neutralität zu erreichen.

Bürger:innen fordern zunehmend Beteiligung an der Stadtentwicklungsplanung und nehmen Einfluss auf ihr Wohn- und Arbeitsumfeld. Mit Stadtgrün kann Bürgerbeteiligung positiv gelebt werden. Projekte und Initiativen von Bürger:innen, die bereits jetzt bestehen, sowie neue und unkonventionelle Gestaltungsideen müssen zukünftig politisch und finanziell unterstützt werden, um neue Ansätze zu testen und etablieren zu können. So können Bewohner ihre Stadt aktiv mitgestalten.

Hiermit meinen wir aktive Flächen, die von Bewohner:innen der Stadt gemeinschaftlich oder individuell mit der Möglichkeit zur Entfaltung eigener Ideen genutzt werden können. Wichtig ist uns, dass Akteure diese auch langfristig gestalten dürfen. Öffentlicher Raum in der Berliner Innenstadt ist ein wertvolles und knappes Gut. Er sollte für alle nutzbar sein. Auch die Straße ist für alle da und sollte nicht nur von Wenigen befahren und zugeparkt werden.

Das urbane Gefüge Berlins zeichnet sich durch eine diverse Gesellschaft und pluralistische Kulturlandschaft aus. Durch Gemeinschaftsprojekte und Bürger:innen-Initiativen entstehen neue Begegnungsorte.

Nicht mehr nur Besitzen, sondern Teilen. Persönliches Eigentum muss in den Hintergrund rücken um Ressourcen zu schonen. Wir wollen Gärten für alle, das heißt Flächen, die in einer Großstadt wie Berlin knapp sind, müssen möglichst gemeinschaftlich genutzt werden.

ENTSIEGELUNG

Der Klimawandel stellt neue Herausforderungen an Städte. Auch Berlin wird in Zukunft von entsiegelten Flächen profitieren. Diese sind oft bepflanzt und kühlen somit durch Verdunstung im Sommer. Sie schützen im Winter vor Erosion und können Starkregen besser aufnehmen. Parkplatzstreifen an Straßen und brachliegende Flächen wie Baulücken und Dächer sind besonders geeignet, um diese zu entsiegeln und dadurch extreme Wetterereignisse besser aufzufangen.

Es sollte vermieden werden, Lebensmittel über weite Wege um die Welt zu schicken, wenn sie auch direkt um die Ecke wachsen können. Die neu freigewordenen Gartenflächen sollen genutzt werden, um anteilig Obst und Gemüse selbst anzupflanzen. Diese könnten dann entweder selbst konsumiert, oder in der Nachbarschaft verteilt werden.

Eine überwiegend autofreie Inenstadt, wie von der Initiatve ‚Berlin autofrei‘ gefordert, bringt viel Platz auf öffentlichem Grund, den es zu nutzen gilt. Gärten in der Innenstadt minimieren Fahrten mit dem Auto zu Gärten, die vorher überwiegend am Stadtrand oder außerhalb der Stadt lagen. Gleichzeitig können sie helfen, Wege der Lebensmittelversorgung anteilig zur reduzieren. Die neue Straßengestaltung macht andere Verkehrsmittel attraktiver.

Jedes Projekt kann als Referenz für neue Projekte und Ideen dienen. Deshalb ist es besonders wichtig, diese nach nachhaltigen und sozial verträglichen Kriterien zu planen. Gerade Berlin steht als Landeshauptstadt oft in einem besonderem Fokus.

Systematische Erfassung von Baulücken

Biotopflächenfaktor ausweiten Fördermittel für sozialschwache Haushalte

Volksbegeheren Autofreie Innenstadt

Systematische Erfassung von Hinterhofbeständen und Bedarfsanalyse

Information zu Anwohner:innen und Gerwerbetreibenden sammeln

Förderung von Bildungs- und Lehrangeboten zum Thema Stadtgrün und Garten

Kategorisierung und Aufteilen der neuen Freiflächen nach spezifischer Nutzung

Aufstellung neuer Förderprogramme für Gemeinschaftsgärten

Koordination des notwendigen Straßenverkehr/ Strategie mit BVG, BSR, Feuerwehr

Erprobung neuer Beteiligungsverfahren [PF01]

Temporäre gärtnerische Nutzung von Baulücken [PF01]

Koordination und Planung mit Anwohner:innen, Gewerbetreibenden und Behörden

Freigabe von Testflächen für Biotopgartenprojekte [PF03]

Informationskampagne mit Anwohner:innen und Gerwerbetreibenden

[PF01]

Finanzielle Anreize zum Ausbau von Dachflächen

NatSchGBln ausweiten und anpassen

FNP für Kleingartengebiete neu definieren

Anpassungen im Bundeskleingartengesetz (BKleinGG)

Testprojekt Garten statt Baulücke

Erweiterung von Beteiligungsstrukturen wie Quartiersmanagement

Behutsame Bebauung

Aufteilen von Parzellen, mehr Parzellen auf gleicher Fläche

Bodenaufwertungsmaßnahmen [PF02]

Überwiegende Erhaltung von Bestandsflächen [PF03]

Hochbeetverteilungsprogramm für Kieze [PF01]

Verstärkte Vergabe von Kleingartenflächen an Initiativen und Gemeinschaftsprojekte

Steigerung der Artenvielfalt [PF]

Behutsame Neupflanzungen [PF03]

Erweiterung der Grünflächen an und auf Gebäuden [PF01]

Aufstellung grüner Stadtmöbel

Kontinuierlicher Ausbau der (teil-)öffentlich zugänglichen Flächen [PF01]

Erprobung autofreier Kieze

Erprobung autofreier Straßen

Ausbau des öffentliches Wegenetzes in Anlagen mit Aufenthaltsangeboten wie Bänken, Radwegen und Sportgeräten

Rückbau von versiegelten Straßenflächen gibt neue Teilflächen frei

Motorisierter Individualverkehr (Autos) deutlich reduziert

Kategorisierung und Aufteilen der neuen Freiflächen nach spezifischer Nutzung

Zusammenführen von Gärten für gemeinschaftliche Nutzung

Flächendeckender Abbau von Zäunen

Überall in Berlin gibt es ungenutzte Flächen, teilweise schon solche, die seit Jahrzehnten brach liegen. Diese bieten eine sehr einfache Möglichkeit zur Umwandlung in Gartennutzung. Und sei es auch nur temporär.

UMGEHENDUMSETZBAR

Park- und Waldflächen nehmen unglaubliche 219,6 km2 ein. Das macht Berlin zu einer sehr grünen Stadt. Diese Fläche ist auch wichtig. Doch was wäre, wenn man anteilig Flächen mitgestalten könnte, anstatt nur durchzuspazieren?

ZUKÜNFTIGUMSETZBAR

4,1 219,6

Überall in Berlin gitb es ungenutzte Flächen, teilweise schon welche, die seit Jahrzenten brach liegen. Diese bieten eine sehr einfache Möglichkeit zur Umwandlung in Gartennutzung. Und sei

km2 km2

Parplatzflächen am Straßenrand sind Teil des öffentlichen Raumes und nehmen 4,1 km2 von Berlin ein. Obwohl sie der Stadt Berlin gehören, werden sie oft langfristig zugeparkt, als wäre es Privateigentum. Im Zuge der autofreien Innenstadt werden sie nicht mehr benötigt und bieten viel Fläche für wohnungsnahe Beete.

B r a c h fäche

26,0

km2 km2 POTENTZIALFLÄCHEN

Dank der dichten Blockrandbebauung in Berlin sind viele Hinterhöfe entstanden. Manche Eigentümer und Bewohner geben sich viel Mühe mit der Gestaltung, doch in vielen Fällen ist das Gegenteil die Realität. Durch zu gepflasterte und betonierte Innenhöfe verunstalten wir nicht nur die sowieso schon kurze Sicht aus dem Fenster, sondern versiegeln Flächen, die wir auch wunderbar bepflanzen könnten.

Ganze 40 Mio m2 Dachfläche gibt es in Berlin. Viele davon eignen sich wunderbar für grüne Dachparadiese. Welche Bewohner würden sich nicht über einen Garten mit Ausblick freuen? Grüne Dächer haben einen positiven Einfluss auf das Stadtklima. In Berlin sind aber erst 20 Prozent der dafür geeigneten Dachflächen begrünt.

Kleingärten und Gartengrundstücke

Parplatzflächen am Straßenrand sind Teil des öffentlichen Raumes und nehmen 4,1 km2 Berlin ein. Obwohl sie der Stadt Berlin gehören, werden sie oft langfristig zugeparkt, als wäre es Privateigentum. Im Zuge der autofreien Innen stadt werden sie nicht mehr benötigt und bieten viel Fläche für Wohnungsnahe Beete.

bedecken 40,5 km2 der Berliner Fläche. Gerade Kleingärten stehen auf öffentlicher Fläche, werden aber privat anstatt gemeinschaftlich genutzt und schließen einen Großteil der Bevölkerung aus. Die Nachfrage nach den Gärten ist so hoch, dass man oft 3-5 Jahre auf der Warteliste steht, wenn man sich den Kleingarten zu heutigen Preisen überhaupt noch leisten kann. Es wäre wünschenswert, diese öffentliche Fläche wieder öffentlich zugänglich und nutzbar zu machen.

1 km2 pro 100.000 Berliner:innen

3,9 MIO

im Jahr 2030 x 10m2 pro Person entspricht 39 km2

40 km2 der Dachflächen in Berlin können begrünt werden. Das heißt nicht, dass alle davon auch zur Gartennutzung geeignet sind.

BRACHFLÄCHEN

Das sindüberwiegend ungenutzte Fläche sind. 26 km2 Brachfläche gibt es in Berlin. Diese ist meist jedoch nur temporär nutzbar, da es sich beispielsweise um zukünftiges Bauland handelt. Dennoch gehen wir in unserer Rechnung davon aus, in den nächsten 15 Jahren 50% jener Flächen als Gartenfläche nutzen zu können. Das wären immerhin 13 km2 .

Von 4,1 km2 kann man in einer autofreien Innenstadt sicherlich 3 km2 abgeben und in wunderbaren Grünraum direkt vor der Haustür umwandeln. Auch für Restaurants, Cafes

Der Teil in Berlin, der mit Park und Wald bedeckt ist, kann sich auch im Vergleich zu anderen Großstädten sehen lassen. Wir wünschen uns jedoch nicht einfach nur bewachsene Flächen,

Wenn wir 50% der Kleingartenflächen in gemeinschaftliche Gartenprojekte stecken, dann haben wir ca. 20 km2 mehr zur Verfügung. Diese

Wie viele Hinterhöfe genau existieren und wie viel potenzielle Fläche sie mitbringen, ist unklar. Klar aber ist, in Berlin gibt es genug. In unserer Rechnung gehen wir von etwa 30 m2 (der Mindestgröße für Hinterhöfe) aus, auch wenn Höfe meist ein ganzes Stück größer sind. Denn nicht immer steht die gesamte Fläche zur Begrünung zur Verfügung. Wenn wir annehmen, dass wir 50.000 begrünbare Hinterhöfe hätten, ergäbe sich eine Fläche von 1,5 km2 .

und kleine Märkte gibt es so die Möglichkeit den Raum vor der Tür mitzunutzen und den Straßenraum zu beleben.

sondern auch, dass man diese Flächen mitgestalten kann. Schon die Umwandlung von nur 5% der Park- und Waldflächen in mitzugestaltende Gartenflächen entspräche ca. 11 km2 .

können dann in Gemeinschaftsgärten umgewandelt und durch behutsame Bebauung ergänzt und durchmischt werden.

GEMEINSCHAFTSGARTEN

MICRO-GARTENFLÄCHE

BIOTOPGARTEN

DIVERSIFIZIERTE NUTZUNG

GEMEINSCHAFT

LOKALE PRODUKTION, URBANE LANDWIRTSCHAFT

AUSTAUSCH

ENTSIEGELUNG IM ÖFFENTLICHEN RAUM

ADDITION

DURCHMISCHUNG

BAULICHES ELEMENT

STÄRKUNG DER BIODIVERSITÄT UND ARTENVIELFALT

ZUGÄNGLICHKEIT ZU ÖFFENTLICHEM GRÜNRAUM

UMWELT

SOZIALER UND KULTURELLER AUSTAUSCH

AKTIVE GRÜNFLÄCHEN IN UNMITTELBARER NÄHE ZUM WOHNEN

ERWEITERTE NATURERFAHRUNG

ORGANISATIONSERFAHRUNG

SOZIAL GEFÜGE

NETZWERK AUF STADTTEILEBENE

Städtebauförderung „Soziale Stadt“

BIOTOPFLÄCHENFAKTOR AUF ÖFFENTLICHEN RAUM AUSWEITEN

Gesetzesentwurf „autofreie Innenstadt“

Maßnahmen auf Basis des NatSchGBln

NEUE GRÜNRAUMSTRATEGIE

FLEXIBLERE FLÄCHENGESTALTUNG

Anpassungen im Bundeskleingartengesetz

STEUERUNG

Initiativen werden meistens von engagierten Anwohnern:innen gegründet und organisiert. Sie kennen sich am besten in ihrer Nachbarschaft aus und setzten sich motiviert für ihre Ideen ein. Oft stoßen sie dabei an die Grenzen der Bürokratie und die Trägheit der Politik. Wir wünschen uns mehr Förderung dieser Initiativen, da genau sie dafür sorgen, unsere Städte lokal aufzubessern.

Viele Initiativen gibt es schon. Einige davon stellen wir in den Referenzen vor.

Viele Unternehmen profitieren von der neu entstehenden Gartenlandschaft. Cafés und Restaurants könnten im Sommer ihre Stühle zwischen blühenden Beeten aufstellen und das Gemüse dafür kann im Hinterhof wachsen. Schaufenster ziehen die Fußgänger an und in entspannter Atmosphäre steigt die Kaufbereitschaft. Wer als Unternehmen in die Nachbarschaft investiert, bekommt oft die Unterstützung zurück. Auch die Nachfrage von Gärtnereien und Baumärkten würde steigen.

Damit das Projekt Gartenstadt Berlin funktionieren kann, müssen die verschiedenen Akteure zusammenarbeiten. Nur wenn sowohl bestehende Strukturen, als auch neue Initaiven und Vereine an einem Strang ziehen. Die Grafik zeigt wie die Akteure Wissen, Ideen, Werkzeuge, Natur und Güter verbinden, so das sich ein Netzwerk an sozialen und grünen Bändern durch die Stadt ziehen.

Landwirt:innen bringen viel Erfahrung im Umgang mit Pflanzen und Böden mit. Ihre Expertise wird gebraucht, um die Lebensmittelproduktion vom Land zumindest zum Teil wieder in die Stadt zu bringen. Wer als Landwirt:in mal wieder Lust auf ein bisschen städtischen Trubel hat, kann sich in den urbanen Gärten auf soziale und kreative Weise mit einbringen.

Das Ziel der Politik ist es, sich für ihre Bevölkerung einzusetzten. An ihr liegt es, den Bürger:innen die Möglichkeiten und die Unterstützung zu geben, um sich in ihrem Leben zu verwirklichen und ein friedliches Leben in der Gemeinschaft zu führen.

Jede Nachbarschaft kann von mehr Platz und Natur profitieren. Viele Flächen würden frei und könnten mitgestaltet werden. Wenn die Straße vor der Haustür zum Verweilen einläd, lernt man schnell die Nachbarn kennen. Gerade in der Großstadt sind die nachbarschaftlichen Strukturen geschwächt. Durch die (gemeinschaftlichen) Gärten lernt man sich nicht nur besser kennen, sondern unterstützt und teilt. Wer sich mit seinem Kiez identifiziert, ist motivierter ihn mitzugestalten und zu pflegen.

VEREINE

Um langfristige Projekte umzusetzten, braucht es Vereine. Hier bilden sich Strukturen, die über die Jahre die Ideen von Initiativen umsetzten können. Egal ob kulturelle, soziale oder sportliche Vereine, sie verbinden die Menschen, die gemeinsam Veränderung und Zusammenhalt bringen können. Wer einem Verein beitritt, wird gleichzeitig Teil einer Gemeinschaft, die identitätsfördernd sein kann und das soziale Umfeld beeinflusst. Die Vereine sind zuständig für die Gemeinschaftsgärten, für die Verteilung von Aufgaben und Organisieren von regelmäßigen Treffen und Events.

Zeitplan

[PF 01] Ungenutzte Fläche

[PF 02] Parkplätze

[PF 03] Parks und Waldflächen

[PF 04] Kleingartenflächen

Referenzen

Ungenutzte Flächen wie Baulücken, Hinterhöfe oder Dächer

Parkplätze an Straßenrändern, Flächen im öffentlichen Straßenraum

Flächen in Wäldern oder Parks

Flächen der heutigen Kleingartenanlagen

EXPERIMENTATION UND TEST

Unzugängliche und ungenutzte Baulücken

Wer an ungenutzte Flächen denkt, denkt zuerst an Baulücken, aber auch an S-Bahnen und Autobahnen und auf Dächern liegende Flächen, die sich nicht sofort für andere Nutzung eignen. Private Gemeinschaftsinitiativen suchen oft nach Flächen, die sie günstig nutzen können. Anpassungen in den Verordnung können Prozesse vereinfachen und diese leichter zugänglich machen.

Die Eigentümer können gegebenenfalls an Unterhaltungskosten einsparen und Spekulationsgrundstücke können so weniger der Gesellschaft

entzogen werden.

Finanzielle Forderungen für Hauseigentümer sorgen dafür, dass bei Sanierungen oder Modernisierungen, Grün- und Gartenflächen für alle Hausbewohner:innen entstehen.

Außerdem sollten Gesetze angepasst werden, die es erleichtern derartige Projekte zu realisieren oder Hausgemeinschaften, ihrem Vermieter gegenüber mehr Handlungsfreiheit gewinnen, um Grünprojekte an ihrem Haus umzusetzen. Vernetzungsplattformen können helfen, die Initiativen in Stadtteilen zu koordienieren und zusammenarbeiten zu lassen.

Neue Dachgärten, Nachbarschaftsgärten MWWehrheitlich

BETEILIGTE

Eigentümer

Bezirksverwaltung

Bauunternehmen

Nachbarschaft

Planer:innen

Gemeinschaftsgarten Verein

Autoverkehr dominiert das Straßenbild Verbreiterung des öffentlichen Raums

schmale Gehwege breite Straßen

PARKPLÄTZE

Da über kurz oder lang Flächen im Straßenraum frei werden, kann durch vorbereitende Maßnahmen eine neue Art des öffentlichen Raums erprobt werden. So können Anwohner:innen sensibilisiert und ihre Reaktionen gesammelt, verschiedene Betreibermodelle getestet und verschiedene Akteure wie Vereine und Hauseigentümer eingebunden werden.

Stadtmöbel wie Parklets und mobile Anlagen können mit geringem Aufwand platziert werden. In späteren Abschnitten könnten durch umfang-

reichere bauliche Maßnahmen der Straßenraum so angepasst werden, dass die Aufenthaltsqualität im Vordergrund steht. Auf breiten Grünstreifen zwischen Gehweg und Straße kann von Gartenparzelle bis großzügige Nachbarschaftsterrasse alles stattfinden.

Um weiterhin allen Menschen das Leben in diesen Stadtteilen zu ermöglichen, gilt es den durch Aufwertung der baulichen Umgebung einsetztenden Verdrängungsprozessen mit finanziellen Förderungen und kostenlosen Initiativen entgegenzuwirken.

Motorisierter Individualverkehr deutlich reduziert

BETEILIGTE

Bauunternehmen

Gastronomie

Bezirksverwaltung

Feuerwehr, BSR, BVG

Nachbarschaft

Planer:innen

STRASSENRAUM

Grüne Stadtmöbel

Grüne Zellen dominieren das Straßenbild

Grüne Stadtmöbel

Grüne Zellen dominieren das Straßenbild

Freigabe von Testflächen für Biotopgartenprojekte

Überwiegende Erhaltung von Bestandsflächen

Wälder und Parks sind die grünen Lungen der Städte. Aber anders als man meinen mag, weisen Kleingärten oft eine höhrere Artenvielfalt auf. Denn die Gärten haben schon jetzt eine hohe Bedeutung für den Artenschutz. Teilflächen von Parks und Wäldern einer gärtnerischen, nicht vorrangig produktiven Nutzung - also keine Landwirtschaft - freizugeben, kann die Artenvielfalt unterstützen.

Parks und Wälder werden häufig für kurzweilige Aktivitäten genutzt, sei es ein Spaziergang durch

die Natur, ein Picknick oder eine Sporteinheit. Bei einem Flächenanteil von 219 km2 sollten die Bewohner der Stadt ein höheres Mitbestimmungsrecht bei der Gestaltung dieser Anlagen erhalten. Nicht nur in theoretischen Abstimmungs- und Beteiligungsverfahren, sondern auch direkt durch aktives Anpacken vor Ort.

Das Anlegen von Wildblumenwiesen, biotope Naturteiche oder die Pflanzung von Obstbäumen und -sträuchern bieten Lebensraum für verschiedenste Tierarten. Durch die Einbindung der Zivilgesellschaft, kann auch Umweltbildung leichter stattfinden.

Achtsame Neupflanzungen

Steigerung der Artenvielfalt

BETEILIGTE

Grünflächenämter

Vereine der Gemeinschaftsgarten

Planer:innen

Große Individualparzellen, viele Zäune

Die aktuelle Struktur der Kleingärten ist ein häufig zu exlusives System. Öffentliche Gebiete müssen zukünftig einer breiteren Menge an Menschen zur Verfügung stehen. Das kann zum einen dadurch passieren, dass die jetzt schlecht zugänglichen oder wenig zum Verweilen einladenden Wegenetze eher als Grün- und Freiraumsystem gestaltet werden: Zäune abbauen, Angebote auch für die Anwohner der angrenzenden Quartiere

Öffentliche Grundstücke setzten Aufenthaltsanreize

schaffen und durch Beratung eine ökologische Bewirtschaftung der Gärten unterstützen. Die Vereine ermöglichen es Kindern aus Kitas und Schulen, auf den Flächen naturnah zu lehren.

Mehr öffentlich gemeinschaftliche Flächen steigern die Einbindung in die umliegenden Stadtteile.

Behutsame Bebauung kann neben naturnahem Wohnen auch einen Teil der dringend benötigten Wohnflächen decken.

Zusammenführen von Gärten für gemeinschaftliche Nutzung

Behutsame Bebauung

Flächendeckender Abbau von Zäunen

BETEILIGTE

Bezirksverwaltung

Kleingartenvereine angrenzende

Nachbarschaften

Planer:innen

Kleingartenbesitzer

Bauunternehmer

In 2009 wurde der Prinzessinnengarten am Moritzplatz in Kreuzberg gegründet, ein Gemeinschaftsgarten und Lernort auf einer ehemaligen Brachfläche mitten in der Stadt. Seit seiner Gründung ist dieser Garten offen für Alle, die sich beteiligen wollen und hat sich somit zu einer vielfältigen und aktiven Gemeinschaft entwickelt. Auf der knapp 6000m2 großen Fläche befinden sich mittlerweile nicht nur unzählige Hochbeete sondern auch

Das sagt das Projekte über sich:

offene Werkstätten, Stadtbienenvölker, ein Garten-Café, eine Lern-Küche um die lokale Ernte gleich zu verarbeiten und Raum für Märkte, Workshops und Vernetzungstreffen engagierter Menschen, die sich für Themen der partizipativen und nachhaltigen Stadtgestaltung interessieren. Der Prinzessinnen Garten Bau ist aus dem steigenden Interesse an urbanen, mobilen Stadtgärten erwachsen und hat seit 2011 über 140 Gärten mitinitiiert und gegründet. Zu unseren Projekten zählen bisher Gärten bei ca. 40 Schulen u.A. in Zusammenarbeit mit der Senatsstelle ‚Grün macht Schule‘, aber z.B. auch am Schauspielhaus Köln, für das Naturkundemuseum Düsseldorf oder das Haus der Kulturen der Welt. Dabei reicht die Spannbreite unserer Arbeit von Schulgärten zu Nachbarschaftsgärten über Gärten in Unterkünften für Geflüchtete oder an Kultur- und Sozialinstitutionen bis hin zu Firmengärten.

https://prinzessinnengarten.net/

Am 16. April 2011 entstanden auf einer Fläche von 5000 qm die ersten 10 Hochbeete mit etwa 20 Leuten. Seitdem gedeiht der Garten und seine Gemeinschaft mit mehr als 250 Hochbeeten und mit über 500 Mitgärtner*innen – selbstorganisiert! Am 5. Juni 2014 hat sich der Verein „Gemeinschaftsgarten Allmende-Kontor e.V.“ gegründet.

Zu besseren Organisation sind die Beete in Farbgruppen eingeteilt und nummeriert, für die Ansicht des Beetplanes mit einer Übersicht der einzelnen Farbgruppen bitte den Unterpunkt Beetplan besuchen.

Urbane Gemeinschaftsgärten schaffen neue grüne Orte und Zugänge zur Stadtnatur, sie ermöglichen Teilhabe an der Stadtgestaltung. Sie stiften zur Selbstorganisation und zu gesunder Ernährung an, sie fördern Kommunikation und Kooperation zwischen GärtnerInnen, mit der Verwaltung, mit

https://www.allmende-kontor.de

Forschung und Politik. Urbane Gemeinschaftsgärten sind draussen Stadtteilzentren und können Schutzräume sein für Menschen in Not. Sie sind ein Gegenargument zur zunehmenden Privatisierung des öffentlichen Raumes. Die Gärten bewahren Werte für die Stadt, die monetär schwer zu messen sind. So sind sie kaum konkurrenzfähig im Ringen gerade um innerstädtische Flächen. Zu viele Gärten sind in ihrem Bestand bedroht und das Entstehen neuer Gemeinschaftsgärten kann beschwerlich sein.

Das sagt das Projekte über sich:

Im KlunkerGarten wird nicht einfach nur gegärtnert, so schön diese Tätigkeit an sich auch ist. Von Beginn an war der Garten auch als Ort des Austauschs, des Lernens und der Entwicklung von Ideen und Visionen gedacht. Individuelle, aber auch institutionelle Projektideen haben dabei immer eine wichtige Rolle gespielt: Bis heute konnten sie bereits verschiedene kleine und größere Projekten aus den Bereichen Stadtökologie, Artenvielfalt, Nachhaltigkeit und Permakultur eine Heimat anbieten, aktuell sind es das

Das sagt das Projekte über sich:

Farbfelder und Bienen-Projekt. Sie engagieren sich für die Erhaltung und Vermehrung heimischer Wildpflanzen und haben dazu auch ein Schaubeet im Garten angelegt.

Forscher der TU Berlin und des Naturkundemuseums untersuchen in verschiedenen Gartenprojekten der Stadt die Bestäubungsleistung von Insekten auf unterschiedliche Nutzpflanzen. Der Garten ist ein extremer Standort. Er ist stark sonnen- und windexponiert und die Substratstärke unserer Beete ist natürlich sehr limitiert.

Ihre Wasserspeicherfähigkeit ist deshalb beschränkt, was gerade im Sommer zu starkem Bewässerungsbedarf führt, der manuell fast nicht mehr zu leisten ist. Deshalb wurde ein automatisches Bewässerungssystem installiert, welches inzwischen fast den gesamten Garten bewässert. Die verschiedenen Bereiche des Gartens (Hauptgarten, Gastfläche, Dachbegrünung, Vertikalbeet) können individuell hinsichtlich Dauer und Intensität bewässert werden.

http://horstwirtschaft.de

Das himmelbeet ist ein Gemeinschaftsprojekt. Auf die Frage, was das himmelbeet ist, existieren bestimmt mehr Antworten als Würmer in unserem Kompost. Sollten wir sagen, was uns antreibt, es zu erhalten, dann ist es die Formulierung eines Anspruchs: Das guten Leben für Alle. Ein Versuch. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

MEHR GERECHTIGKEIT

Egal ob es um Bildung oder gute Nahrungsmittel geht, viele Menschen haben keinen Zugang. Für viele ist es schwerer als für andere, für manche ist es ohne Hilfe unmöglich. Wir wollen Möglichkeiten schaffen, jenseits monetärer Zusammenhänge.

MEHR ZUSAMMEN

Weil niemand alles kann und gute Ideen Platz brauchen, teilen wir den Raum mit anderen. Wir verstehen uns darum als

https://prinzessinnengarten.net/

Plattform in der Nachbarschaft und darüber hinaus als Teil eines Netzwerkes von der globalen bis zur lokalen Ebene, das unsere Ziele teilt.

MEHR PERSPEKTIVE

Soziale und ökologische Krisen sind die Themen unserer Zeit. Nicht nur sich änderndes Klima hat katastrophale Folgen. Abschottung und Populismus können keine Antworten auf globale Herausforderungen sein. Wir arbeiten intensiv zu den Themen gesellschaftliche Transformation, Zukunft der Stadt und sind fest überzeugt, dass ‚wertvoll‘ mehr bedeuten kann als ‚Geld!‘“

Das sagt das Projekte über sich:

Seit 2018 stehen auf dem Mirbachplatz – einem von hohen Bäumen und Büschen umsäumten Kreisverkehr mit dem Kirchturm der im 2. Weltkrieg zerstörten Bethanienkirche –mehrere Tiny Houses.

Das Grundstück mitsamt dem denkmalgeschützten Kirchturm ist seit 2007 in Privatbesitz. Der Hauptteil der Kirche wurde 1945 zerstört und 1955

Das sagt das Projekte über sich:

abgerissen. Auf den Kirchturm kann man aber heute noch steigen, und die Glocken läuten samstags und sonntags. Der jetzige Eigentümer, der Architekt Bernd Bötzel, plant, den Platz mit Eigentumswohnungen zu bebauen, aber der Planungs- und Genehmigungsprozess ist noch nicht abgeschlossen.

Seit 2007 fanden auf dem Platz immer wieder Veranstaltungen statt, wie zum Beispiel Public Viewing und als Ort einer Kunstperformance beim Art Spin Berlin 2018. Allerdings wurde auch immer wieder das Gelände betreten und in die Kirche eingebrochen. Der Platz wird auch von einer Eisdiele genutzt, die dort Tische und Stühle für ihre Kundschaft stehen hat.

https://www.facebook.com/InselWeissensee/

Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat sich im Jahr 2012 mit der Bergmannstraße als Standort zur Durchführung einer „Berliner Begegnungszone“ bei der Senatsverwaltung beworben und den Zuschlag erhalten. Auf Basis einer Analyse der Bestandssituation wurden erste Planungskonzepte für die Umgestaltung der Bergmannstraße erarbeitet. Die Inhalte wurden in einer breit angelegten Öffentlichkeitsbeteiligung von September 2015 bis November 2016 erläutert, diskutiert und fortgeschrieben.

Ein zentrales Ergebnis dieses Vorgehens war der Kompromiss, vor einem endgültigen Umbau der Bergmannstraße die „Begegnungszone“ als zeitlich begrenzte Testphase durchzuführen. Das heißt, dass verschiedene, rückbaubare Maßnahmen und Elemente über den Zeitraum von einem Jahr in der Bergmannstraße installiert wurden und „ausprobiert“ werden konnten.

https://www.berlin.de/bergmannkiez/modellprojekt/

Mögliche Gestaltungselemente konnten so zunächst getestet und hinsichtlich ihrer Auswirkungen z.B. auf den Verkehrsfluss oder die Aufenthaltsqualität bewertet werden. Trotz aller Kontroversen über alle Veranstaltungen und Beteiligungsmöglichkeiten lässt sich ein klares Ergebnis feststellen: Verkehrsberuhigung und Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) in der Bergmannstraße und im Kiez ist gewünscht. Bei der Bewertung der zukünftig erwünschten Qualitäten 2019 sowie beim Real-Labor im September 2019 wurden „weitestgehende Autofreiheit“, „Begrünung“, „Fahrradverkehr“ und „Fußverkehr“ als wichtigste Qualitäten ausgewählt.

Das sagt das Projekte über sich:

Wir schreiben das Jahr 2021, und noch immer prägen Autos – ob stehend oder fahrend – das Bild Berlins. Das wollen wir ändern! Wir, das ist eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Privatpersonen, die sich im Herbst 2019 zu einer Initiative zusammengeschlossen haben, um den Volksentscheid ehrenamtlich zu organisieren und ein Gesetz zu entwerfen.

Das sagt das Projekte über sich:

Wir sind unabhängig von Verbänden oder Organisationen, unabhängig von staatlichen Geldern und sind parteipolitisch neutral.

Unsere Gruppe besteht sowohl aus leidenschaftlichen Radfahrer*innen als auch aus Menschen, die gerne zu Fuß gehen oder Berlins gut ausgebauten Nahverkehr nutzen.

Einige von uns haben Kinder, die in einer lebenswerten Stadt aufwachsen wollen, in der auch auf der Straße gespielt werden kann. Andere ärgern sich einfach schon viel zu lange

über die Ungerechtigkeit auf den Berliner Straßen und eine stagnierende Umweltpolitik. Was uns eint ist das gemeinsame Ziel einer weitgehend autofreien Berliner Innenstadt innerhalb des S-Bahn-Rings. Und wir haben einen Plan, wie wir dahin kommen!

http://volksentscheid-berlin-autofrei.de/

Der Verein ist aus dem Netzwerk Lebenswerte Stadt e.V. hervorgegangen, der erfolgreich den Volksentscheid Fahrrad organisiert hat. Zusammen haben wir etwas Einzigartiges erreicht: Innerhalb weniger Monate haben wir das Thema Verkehrswende in der Stadt mehrheitsfähig gemacht. Mit kreativen Aktionen, durch eine starke Stimme in den Medien und eine beispiellose 100.000-Unterschriften-Sammlung wurde der Radverkehr ein bestimmendes Thema im Berliner Wahlkampf. Wir haben klargemacht, dass durch mehr Radverkehr Berlin zu einer lebenswerteren Stadt wird. Die Unterstützung bei Berliner*innen und Medien zeigt: Die Menschen wünschen sich diese lebenswertere Stadt! Deutschlands erstes Radgesetz trägt die Handschrift von

https://changing-cities.org/

Changing Cities e.V., es wird Berlin in den nächsten Jahren stark verändern. 600 Mio. Euro bis 2030, d.h. 51 Mio. Euro jährlich, sollen in den Ausbau der Radinfrastruktur und zur Förderung des Radverkehrs investiert werden. Das ist ein großer Erfolg und zeigt: Veränderungen sind möglich –wenn wir uns dafür einsetzen.

Das sagt das Projekte über sich:

Auf der Fläche von drei Kleingartenanlagen entsteht das Pergolenviertel – ein neues Wohnquartier mit 1.400 Wohnungen. 260 Kleingärten waren dafür zu verlagern, 169 wurden im Gebiet durch Verdichtung ersetzt, wei-tere 60 durch Neubau auf einer nicht mehr benutzten Ausbildungsgärtne- rei. Die in dieser Bilanz fehlenden 31 Gärten werden künftig innerhalb an- derer Maßnahmen realisiert. Das Konzept für das neue Pergolenviertel verbindet Wohnungs-

Das sagt das Projekte über sich:

neubau, Kleingärten und öffentliche Parkanlagen in hoher Qualität. Dazu trägt auch bei, dass erhebliche Teile der vorhande- nen Vegetation der Kleingartenflächen erhalten werden konnten. Auch die „neuen“ Kleingartenanlagen profitieren davon, da ihnen die Umstruk- turierungsprozesse kaum anzusehen sind: Durch diese behutsamen Pla- nungen konnten auch zahlreiche Lauben erhalten bleiben und selbst auf den zugeschnittenen Parzellen fangen die Kleingärtner nicht wieder ganz von vorn an. Die Bestandsbereiche der Anlage wurden grundsätzlich sa- niert und erhielten neue Zäune und Hecken. An der Schnittstelle der bei- den nördlichen Kleingartenfelder entstand ein Vereinshaus neu.

http://www.pergolenviertel.hamburg

Der Landesbund der Gartenfreunde in Hamburg e.V., die Behörde für Umwelt und Energie und das Bezirksamt Eimsbüttel erarbeiten aktuell ein Modellprojekt. Entwickelt wird dafür innerhalb eines Überschwemmungsgebietes eine Kleingartenanlage mit einer Gesamtgröße von ca. 10.000 m2. Neben einer begrenzten Parzellenfläche zur Eigennutzung (16 Parzellen mit jeweils rund 180 m2) ist auf weiteren rund 3.000 m2 eine gemeinschaftlich nutzbare extensive Obstwiese als Aus- gleichsmaßnahme – zugleich Gemeinschaftsfläche für den Verein – vorgesehen. Eine Freizeitnutzung darf nur so weit erfolgen, dass der für eine Obstwiese typische Lebensraum für Pflanzen und Tiere nicht gestört wird. Kinderspielplätze, Ballspielanlagen, Grill- oder Festplätze sind ausgeschlossen. Die Wiese wiederum grenzt an eine Rückhaltefläche von rund 5.500 m2 im Uferbereich der Kollau. Es wird eine Vereinbarung geschlossen, in der die mögliche Nutzung der Wiese durch die Kleingärtner festgelegt und auch die Unterhaltung und Pflege zwischen

öffentlicher Hand und Kleingärtnerverein geregelt wird. Bisher ist angedacht, dass die fachgerechte Pflege der Obstbäume dem Verein, die naturschutzgerechte Pflege der Rasenflächen dagegen der Verwaltung obliegen. Die Gesamtanlage soll nur nach außen hin durch Zäune abgegrenzt werden. Mit der Umsetzung dieser Maßnahme wird zudem erhofft, dass von diesem Modell – neben dem Naturschutz und den Kleingärtnern – auch Bewohnerinnen und Bewohner, die dort keine Gärten gepachtet haben, profitieren und die Anlage zur Erholung nutzen (können). Das Vorhaben soll in Entstehung und Umsetzung be- gleitet werden.

Das sagt das Projekte über sich:

Das Freiraumwunder ist ein zweiachsiger, offener „Handwagen“ mit den Abmessungen eines Kleinwagens, er passt also genau auf einen Parkplatz.

ist für den Gehweg zu breit. Daher wird das Freiraumwunder gemäß § 25 Absatz 2 der StVO zum Schutz der Fußgänger*innen auf der Straße gezogen und kann an einer beliebigen Stelle am Straßenrand geparkt werden. bietet Platz zum Sitzen und Treffen und kann von Anwohne-

Das sagt das Projekte über sich:

Die Parklets befinden sich in Hammersmith an der Hammersmith Grove. Sie bringen etwas Ruhe in diese stark befahrene Straße und schaffen eine Umgebung, in der Anwohner, Unternehmen und Passanten das Grün genießen können, das die Parklets bieten.

rinnen, Passantinnen und allen anderen Interessierten genutzt und bespielt werden.

Erfinder ist Gerhard Wollnitz. Sein „Kleines Parkraumwunder“ schafft seit Sommer 2016 mobilen Freiraum in Stuttgart. Das Freiraumwunder ist ein Gemeinschaftsprojekt. Es wurde von Einwohner*innen des Kaskel- und Weitlingkiez in ihrer Freizeit gebaut und ist für alle da. Auf ihm kann man spielen, einen Kaffee genießen, mit Nachbar*innen ins Gespräch kommen oder sich einfach mal die Sonne ins Gesicht scheinen lassen und nichts tun. Das Freiraumwunder ist auch eine Einladung zum Dialog: In welcher Stadt wollen wir leben? Wie wollen wir den öffentlichen Raum in unseren Städten verteilen und nutzen?

https://www.berlin.de/ba-pankow/aktuelles/ pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.892551.php

Dieses Projekt war eine Zusammenarbeit zwischen einer großen Anzahl von Partnern und Unterstützern, darunter: Hammersmith BID, Bürgermeister von London Stadtverwaltung Hammersmith und Fulham Medidata, Meristem Design (Entwurf, Projektleitung und Installation).

Die Bepflanzung mit einer trockenheitstoleranten, immergrünen Staudenmischung sorgt für ein ganzjähriges Interesse mit verschiedenen Blühzyklen im Laufe der Jahreszeiten. Wir haben 8 große Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen und kleine blühende Pflanzen sowie Blumenzwiebeln kombiniert. Zwei

Parklets haben 3m hohe grüne Pergolen mit Variationen von kletterndem Efeu und Geißblatt, die Schatten spenden. Die Parklets verfügen über eine Reihe von Holzbänken und 22 Fahrradabstellplätze. Diese 10 m mal 2,5 m großen Parklets sollen das Fahrradfahren fördern, die Luftqualität verbessern und die Straße für Anwohner, Einkäufer und Unternehmen grüner machen. Sie sind auch Teil eines bezirksweiten Plans zur Unterstützung und Förderung der Artenvielfalt in der Gegend. Zusätzlich zu den 4 Parklets haben wir ein fünftes Dockless Bike Parklet installiert, das von Pflanzkübeln umgeben ist, um die Nutzung von Ofound Mobike-Fahrrädern zu fördern. Die Hammersmith Grove Parklets enthalten auch neue Ladestationen für Elektrofahrzeuge.

Das sagt das Projekte über sich:

https://www.meristemdesign.co.uk/news/2019/6/27/meristemparklets-wins-global-good-award-for-hammersmith-bid

Seit 2019 London

Hammersmith

Seit 2019 London

Hammersmith

DACHFARM Berlin ist ein Unternehmen, das mit innovativen Berliner Firmen und Forschungseinrichtungen aus Architektur, Agrar-, Energie- und Wasserwirtschaft kooperiert, um das Potential ungenutzter Gebäude- und Dachflächen zum professionellen Anbau von Nutzpflanzen und für partizipative Gemeinschaftsgärten nutzbar zu machen. Diese Art der urbanen Produktion von Nahrungsmitteln wird als „gebäudeintegrierte Landwirtschaft“ bezeichnet. Ange-

Das sagt das Unternehmen über sich:

sichts des weltweiten Bevölkerungswachstum und der zunehmenden Urbanisierung ist sie wegweisend und sowohl für eine nachhaltige Stadtentwicklung als auch für die globale Ernährungssituation von großer Bedeutung.

Unsere Nähe zur Forschung garantiert die Einbeziehung neuester Methoden und Techniken. Der Betrieb einer gebäudeintegrierten Farm wirkt sich positiv auf die Wirtschaftlichkeit von Gebäuden und deren Ökobilanz aus. Es werden Einsparungen durch die Nutzung von Gebäuderessourcen wie z.B. Regenwasser, Grau- und Schwarzwasser, organische Abfälle und Gebäudewärme erzielt. Darüber hinaus wird ein sozialer Mehrwert erzielt durch die Schaffung von zusätzlicher Erholungsfläche und gemeinsamen Gärtnerns: Gebäudefarmen erhöhen die Wohnqualität.

http://www.dachfarmberlin.com/#wirueberuns-section

De l’intérêt de produire local…

> Distances moyennes parcourues par les produits alimentaires : entre 2400 et 4800 km

> 90 % des tomates vendues en grandes surfaces en Europe produites en Espagne ou en Hollande Service global d‘agriculture urbaine> La production française de légumes pour le marché du frais a diminué de 30 % en 10 ans Agripolis met ses productions à disposition dans un périmètre de 500 m maximum autour du site de production.

sans pesticides, ni engrais chimiques…

> On trouve des pesticides en quantités nettement supérieures dans l’organisme des Français que dans celui des habitants d’autres pays comparables

> 62% des fruits et 35% des légumes contiennent des résidus de plusieurs pesticides contient des pesticides

http://agripolis.eu/enjeux-agriculture-urbaine/

interdits

Agripolis utilise exclusivement des nutriments possibles en agriculture biologique ainsi que des techniques de lutte intégrée.

et de cueillir à maturité.

> Pour la majorité des consommateurs, la qualité des fruits et légumes est liée à leur fraîcheur (1er critère de choix devant le prix) et au respect des saisons

> La vente des fruits et légumes est assurée à 71 % par les GMS et le hard-discount

Notre délai de mise à disposition après récolte n’excède jamais 12 heures.

Das sagt das Unternehmen über sich:

Seit 2014 Berlinist ein zweiachsiger, offener „Handwagen“ mit den Abmessungen eines Kleinwagens, er passt also genau auf einen Parkplatz.

ist für den Gehweg zu breit. Daher wird das Freiraumwunder gemäß § 25 Absatz 2 der StVO zum Schutz der Fußgänger*innen auf der Straße gezogen und kann an einer beliebigen Stelle am Straßenrand geparkt werden.

bietet Platz zum Sitzen und Treffen und kann von Anwohnerinnen, Passantinnen und allen anderen Interessierten genutzt und bespielt werden.

Erfinder ist Gerhard Wollnitz. Sein „Kleines Parkraumwunder“ schafft seit Sommer 2016 mobilen Freiraum in Stuttgart. Das Freiraumwunder ist ein Gemeinschaftsprojekt. Es wurde von Einwohner*innen des Kaskel- und Weitlingkiez in ihrer Freizeit gebaut und ist für alle da. Auf ihm kann man spielen, einen Kaffee genießen, mit Nachbar*innen ins Gespräch kommen oder sich einfach mal die Sonne ins Gesicht scheinen lassen und nichts tun. Das Freiraumwunder ist auch eine Einladung zum Dialog: In welcher Stadt wollen wir leben? Wie wollen wir den öffentlichen Raum in unseren Städten verteilen und nutzen?

Nous avons conçu notre carte à partir de la carte du Plan Vélo publiée par la mairie de Paris. Seuls les itinéraires « projets », en pointillé sur la carte municipale, sont pris pour référence pour la mesure de l’avancement du Plan Vélo. La mairie n’a pas pris d’engagement sur les autres itinéraires, en traits continus (infrastructures déjà existantes). Certaines infrastructures cyclables sont réalisées dans le cadre d’autres programmes que le Plan Vélo (Budget Participatif, rénovation de voirie en lien avec la loi LAURE, autres projets).

Les traits les plus épais correspondent au « Réseau Express Vélo » (en rose sur la carte municipale). Les traits plus fins correspondent au « Réseau Structurant » et au « Réseau Secondaire ». En-dehors des axes principaux, le déploiement des zones 30 s’accompagne de la mise en place systématique de double-sens cyclables. Ceuxci ne sont pas comptabilisés comme des infrastructures cyclables pour la mesure de l’avancement. Pour chacun des segments ayant fait l’objet de travaux récents en matière de

cyclabilité, nous indiquons par une couleur notre évaluation du résultat : vert (satisfaisant) ou jaune (non satisfaisant).

Le pourcentage d’avancement est calculé sur la base du linéaire réalisé (vert + jaune) par rapport à l’ensemble du linéaire projeté dans le Plan Vélo (en gris).

L’Observatoire du Plan Vélo sera mis à jour régulièrement, au fur et à mesure des réalisations. Les citoyens sont invités à nous signaler les nouvelles infrastructures réalisées à Paris et à nous donner leurs impressions sur celles-ci via Twitter, Facebook ou Github.

Das sagt das Projekte über sich:

https://ajuntament.barcelona.cat/superilles/en/superilla/eixample

https://www.meristemdesign.co.uk/news/2019/6/27/meristemparklets-wins-global-good-award-for-hammersmith-bid

Das sagt das Projekte über sich:

Auf der aktuellen Sitzung des Pankower Fahr-Rats stellte Vollrad Kuhn (Bündnis90/Die Grünen), Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung und Bürgerdienste, am 5. Februar 2020 sein Konzept für Radverkehrsmaßnahmen den anwesenden Initiativen und Bezirksverordneten vor. Ein Schwerpunkt wird dabei auf der Einrichtung von Fahrradstraßen liegen. Insgesamt plant Vollrad Kuhn die Einrichtung von ca. 20

Seit 1999 Deutschland

Untersuchte Kiezblocks in Pankow

neuen Fahrradstraßen bis einschließlich 2023. Als Straßen wurden sogenannte Nebennetzstraßen (in Tempo-30Zonen) ausgewählt, die schon Bestandteil des Berliner Fahrradroutennetzes sind. Die neuen Fahrradstraßen sollen die Lücken im Pankower Radroutennetz schließen und den Radverkehr im Bezirk sicherer und somit attraktiver machen. Die Bauleistung für die Fahrradstraße in der Ossietzkystraße wurde vergeben und die Stargarder Straße soll auch noch in der aktuellen Fahrrad-Saison eröffnet werden. Mit der Bizetstraße in Weißensee und der Duncker-, Senefelder-, Gleim- sowie der Kollwitzstraße in Prenzlauer Berg sollen dann bereits bis Ende 2021 noch weitere Fahrradstraßen realisiert werden.

Das Berliner Gemeinschaftsgarten-Programm, beauftragt von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (SenUVK), wird von bgmr Landschaftsarchitekten und mees architecture betreut. Die Erarbeitung des Programms soll zusammen mit den Berliner Gemeinschaftsgärtner*innen und weiteren Interessierten entwickelt werden. Es geht darum, die Vielfalt der rund 200 Gemeinschaftsgärten in Berlin in den Blick zu nehmen, anzuerkennen und zu fördern.

Als Ergebnis soll das Berliner Gemeinschaftsgarten-Programm als abgestimmtes Programm zwischen verschiedenen Beteiligten entstehen. Dieses Gemeinschaftsgarten-Programm soll einerseits die bestehenden Gemeinschaftsgärten unterstützen und mögliche Förderungen erarbeiten sowie

Unter “Beteiligung” wird Aktuelles gepostet und in verschie denen Beteiligungsformen diskutiert. Hier geht es um Interaktion und Zusammenarbeit!

Unter “Ergebnisse” werden die (Zwischen-) Ergebnisse der unterschiedlichen Veranstaltungen und unserer Zusammenarbeit zur Entwicklung des Berliner GemeinschaftsgartenProgramms geteilt.

Das sagt das Projekte über sich:

https://www.berlin.de/ba-pankow/aktuelles/ pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.892551.php

https://www.mlaplus.com/portfolio/ streetspankow/

Das sagt das Projekte über sich:

https://mein.berlin.de/projekte/berliner-gemeinschaftsgarten-programm/?initialSlide=1

Mit dem Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt“ unterstützt der Bund seit 1999 die Stabilisierung und Aufwertung städtebaulich, wirtschaftlich und sozial benachteiligter und strukturschwacher Stadt- und Ortsteile. Städtebauliche Investitionen in das Wohnumfeld, in die Infrastrukturausstattung und in die Qualität des Wohnens sorgen für mehr Generationengerechtigkeit sowie

Das sagt das Projekte über sich:

Familienfreundlichkeit im Quartier und verbessern die Chancen der dort Lebenden auf Teilhabe und Integration. Ziel ist es, vor allem lebendige Nachbarschaften zu befördern und den sozialen Zusammenhalt zu stärken.

Im Rahmen der Weiterentwicklung der Städtebauförderung wird ab 2020 das Programm „Soziale Stadt“ mit dem neuen Programm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ fortentwickelt. Die Programmziele bestehen weiterhin darin, die Wohn- und Lebensqualität sowie die Nutzungsvielfalt in den Quartieren zu erhöhen, die Integration aller Bevölkerungsgruppen zu unterstützen und den Zusammenhalt in der Nachbarschaft zu stärken. Im neuen Programm werden das Quartiersmanagement und die Mobilisierung von Teilhabe und ehrenamtlichem Engagement stärker betont.

https://www.staedtebaufoerderung.info/StBauF/DE/ Programm/SozialeStadt/soziale_stadt_node.html

Seit 1999 unterstützt das Berliner Quartiersmanagement (QM) benachteiligte Stadtteile (Quartiere). Es startete als Pilotprojekt im Bund-Länder-Städteförderungsprogramm

„Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“. Der neue Name des Programms lautet ab 2020: Sozialer Zusammenhalt und trägt den Zusatz Zusammenleben im Quartier.

Das Ziel: Berliner Quartiersmanagement stabilisiert Stadtteile, denen droht, von der gesamtstädtischen Entwicklung abgehängt zu werden. Quartiersmanagement soll negative Folgen von gesellschaftlicher Benachteiligung abmildern oder kompensieren. Damit Quartiere mit besonderen sozialen Integrationsaufgaben ihr Potenzial

entwickeln können, aktiviert Quartiersmanagement die Bewohnerschaft und beteiligt sie an der Weiterentwicklung ihres Kiezes. Seit 2020 stehen auch die Themen Klimaschutz und Umweltgerechtigkeit im Fokus des Berliner Quartiersmanagements.

https://www.quartiersmanagement-berlin.de

Das sagt das Projekte über sich:

Seit

Das Berliner Gemeinschaftsgarten-Programm, beauftragt von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (SenUVK), wird von bgmr Landschaftsarchitekten und mees architecture betreut.

Die Erarbeitung des Programms soll zusammen mit den Berliner Gemeinschaftsgärtner*innen und weiteren Interessierten entwickelt werden.

MeinBerlin ist ein Angebot zur Bürger*innenbeteiligung des Landes Berlin. Hier finden Sie Informationen über Projekte der Berliner Verwaltung und können eigene Ideen und Anregungen einbringen. Mitmachen können dabei alle, die sich für die Gestaltung unserer Stadt interessieren. Herausgeberin von meinBerlin ist die Senatskanzlei des Regierenden Bürgermeisters. Die einzelnen Projekte werden

von den Mitarbeiter*innen der Senatsverwaltungen, der Bezirksämter sowie der Quartiersmanagements eingestellt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Impressum.

Es geht darum, die Vielfalt der rund 200 Gemeinschaftsgärten in Berlin in den Blick zu nehmen, anzuerkennen und zu fördern.

Als Ergebnis soll das Berliner Gemeinschaftsgarten-Programm als abgestimmtes Programm zwischen verschiedenen Beteiligten entstehen. Dieses Gemeinschaftsgarten-Programm soll einerseits die bestehenden Gemeinschaftsgärten

unterstützen und mögliche Förderungen erarbeiten sowie

andererseits auch potentielle Flächen für neue Gemeinschaftsgärten aktivieren. Dabei soll das Programm neben grundsätzlichen Fragestellungen auch konkrete Maßnahmen zur Umsetzung vorschlagen.

Unter “Beteiligung” wird Aktuelles gepostet und in verschiedenen Beteiligungsformen diskutiert. Hier geht es um Interaktion und Zusammenarbeit!

Unter “Ergebnisse” werden die (Zwischen-) Ergebnisse der unterschiedlichen Veranstaltungen und unserer Zusammenarbeit zur Entwicklung des Berliner GemeinschaftsgartenProgramms geteilt.

Das sagt das Projekte über sich:

https://mein.berlin.de

Das sagt das Projekte über sich:

https://mein.berlin.de/projekte/berliner-gemeinschaftsgarten-programm/?initialSlide=1

Der Biotopflächenfaktor (BFF) ist, ähnlich wie die Geschossflächenzahl (GFZ) in der Bauleitplanung, eine ökologische Planungskenngröße. Sie dient als Zielvorgabe dazu, dem Verdichtungsprozess in der Innenstadt durch Dachgeschossausbau, Aufstockungen und Blockrandschließungen entgegenzuwirken.

Die Wertigkeit einer Grundstücks-Teilfläche wird bei der BFF-Festsetzung entsprechend dem Flächentyp als Anrechnungsfaktor pro qm festgelegt. Von versiegelten Flächen (Anrechnungsfaktor 0,0) über halboffene Flächen (Anrechnungsfaktor 0,5) bis zu Vegetationsflächen mit An-

schluss an bestehenden Boden (Anrechnungsfaktor 1,0) sind die Werte gestaffelt.

Er kann in Berlin als Rechtsverordnung in einem Landschaftsplan festgesetzt werden. Das Landschafts- einschließlich Artenschutzprogramm Berlin formuliert für die Bereiche des Naturhaushaltes, des Biotop- und Artenschutzes, des Landschaftsbildes und der Erholungsnutzung grundsätzliche Ziele und Maßnahmen für eine qualitätvolle Stadtentwicklung.

In der Innenstadt ist eine besondere Form der Sicherung von “grünen Qualitäten” mit der Anwendung des “Biotopflächenfaktors” (BFF) möglich. Er kann in Berlin als Rechtsverordnung in einem Landschaftsplan festgelegt werden.

https://www.berlin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/ landschaftsplanung/bff-biotopflaechenfaktor/

(1) Ein Kleingarten ist ein Garten, der

1. dem Nutzer (Kleingärtner) zur nichterwerbsmäßigen gärtnerischen Nutzung, insbesondere zur Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbedarf, und zur Erholung dient (kleingärtnerische Nutzung) und

2. in einer Anlage liegt, in der mehrere Einzelgärten mit gemeinschaftlichen Einrichtungen, zum Beispiel Wegen, Spielflächen und Vereinshäusern, zusammengefaßt sind (Kleingartenanlage).

(2) Kein Kleingarten ist

1. ein Garten, der zwar die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt, aber vom Eigentümer oder einem seiner Haushaltsangehörigen im Sinne des § 18 des Wohnraumförderungsgesetzes genutzt wird (Eigentümergarten);

2. ein Garten, der einem zur Nutzung einer Wohnung Berechtigten im Zusammenhang mit der Wohnung

http://www.gesetze-im-internet.de/bkleingg/index.html

überlassen ist (Wohnungsgarten);

3. ein Garten, der einem Arbeitnehmer im Zusammenhang mit dem Arbeitsvertrag überlassen ist (Arbeitnehmergarten);

4. ein Grundstück, auf dem vertraglich nur bestimmte Gartenbauerzeugnisse angebaut werden dürfen;

5. ein Grundstück, das vertraglich nur mit einjährigen Pflanzen bestellt werden darf (Grabeland).

(3) Ein Dauerkleingarten ist ein Kleingarten auf einer Fläche, die im Bebauungsplan für Dauerkleingärten festgesetzt ist.

Auszug aus dem Gesetzestext:

Seit 1997

NatSchG

§ 2 Verwirklichung der Ziele (zu § 2 des Bundesnaturschutzgesetzes )

(1) Der Schutz von Natur und Landschaft im Sinne einer dauerhaft umweltgerechten Entwicklung ist eine verpflichtende Aufgabe für den Staat und jeden Bürger.

§ 1

Begriffsbestimmungen und Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für öffentliche Grün- und Erholungsanlagen. Öffentliche Grün- und Erholungsanlagen im Sinne dieses Gesetzes sind alle gärtnerisch gestalteten Anlagen, Spielplätze, Freiflächen, waldähnlichen oder naturnahen Flächen, Plätze und Wege, die entweder der

Auszug aus dem Gesetzestext:

Erholung der Bevölkerung dienen oder für das Stadtbild oder die Umwelt von Bedeutung sind und dem jeweiligen Zweck nach den folgenden Vorschriften gewidmet sind.

(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten nicht für Friedhöfe, Sportanlagen, Freibäder und Waldflächen im Sinne des Landeswaldgesetzes .

(2) Die Umweltbildung und -erziehung im Sinne von § 2 Absatz 6 des Bundesnaturschutzgesetzes sind im schulischen und außerschulischen Bereich zu fördern, insbesondere in

1. vorschulischen Erziehungs- und Bildungseinrichtungen,

2. Schulen,

3. Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendfreizeit,

4. Einrichtungen der beruflichen Bildung sowie

5. Einrichtungen der Weiterbildung.

https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-GrünAnlGBErahmen

(3) Den Trägern der Umweltbildung können von den Bezirken und landeseigenen Einrichtungen geeignete Räumlichkeiten und Grundstücke für ihre satzungsgemäßen Bildungszwecke mietfrei zur Verfügung gestellt werden. Als Träger der Umweltbildung gelten Vereine, die Umweltbildung als primäres Ziel in ihrer Satzung verankert haben oder die von der für den Umweltschutz zuständigen Senatsverwaltung als Träger der Umweltbildung anerkannt wurden.

https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-NatSchGBE2013rahmen

Das sagt das Projekte über sich:

Auszug aus dem Gesetzestext:

Endnoten

1 Greenpeace (Stand 2019): Was ist Biodiversität?

2 Brinkschulte, Constanze (01.03.2017): Warum Gartenarbeit Ihrer Gesundheit gut tut

3 Deutschlandfunk Kultur, Beitrag (05.12.2020): Autofreie Innenstadt - Öko-Träumerei oder Zukunfts modell?

„Kleingärten im Wandel - Innovationen für verdichtete Räume“ Hrsg. Bundesinstitut für Bau-,Stadt- und Raumforschung (BBSR). Stand Dezember 2017. Print

Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (Stand Dezember 2019): Kleingärten - Daten und Fakten

https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/stadtgruen/kleingaerten/de/daten_fakten/index.shtml

BDG Bundesverband Deutscher Kleingartenfreunde e.V. (2021): Zahlen und Fakten https://www.kleingarten-bund.de/de/bundesverband/zahlen-und-fakten/

https://interaktiv.morgenpost.de/gruenste-staedte-deutschlands/

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (2017): Berlin - Grüne Innenstadt: Biotopflächenfaktor

https://www.hcu-hamburg.de/fileadmin/documents/Professoren_und_Mitarbeiter/Projektentwicklung__-management/Forschung/Urbane_Freiraeume_Steckbrief_Berlin_Biotopflaechenfaktor.pdf

Artenvielfalt: Bedeutung und Begriffsklärung der bpb - Bundeszentrale für politische Bildung https://www.bpb.de/gesellschaft/umwelt/dossier-umwelt/61283/bedeutung

Greanpeace (Stand Januar 2019): Was ist Biodiversität? https://www.greenpeace.de/biodiversitaet

Herminghaus, Harald (2014): CO2-Emissionen beim Lebensmitteltransport. CO2-Vergleich beim Transport (Flugzeug, LKW, Bahn, Schiff

Dittrich, K.: UGB-Forum 1/02, S. 48-49

Chiwakata, Mutsa (26.05.2020 ): Warum Gärtnern gesund ist und uns glücklich macht https://www.tk.de/techniker/magazin/lifestyle/urban-gardening/gaertnern-gesund-gluecklich-2023754

Brinkschulte, Constanze (01.03.2017): Warum Gartenarbeit Ihrer Gesundheit gut tut https://www.liebenswert-magazin.de/warum-gartenarbeit-ihrer-gesundheit-gut-tut-1261.html

Guéguen, Nicolas und Meineri , Sébastien (2013): Natur für die Seele - Die Umwelt und ihre Auswirkungen auf die Psyche

Bradford Community Environment Project (2015): A Growing Health Tool Kit: A community food grower’s guide to working with the health service https://www.sustainweb.org/resources/files/reports/A_Growing_Health_Tool_Kit.pdf

MDR Zeitreise (29. April 2020 ): DDR-Kleingärten: Parzellen des Glücks

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen und Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz: Umweltatlas Berlin (Stand 2017); 01.02 Versiegelung https://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/umweltatlas/dd102_01.htm#A2

„Überflutungs- und Hitzevorsorge durch die Stadtentwicklung - Strategien und Maßnahmen zum Regenwassermanagement gegen urbane Sturzfluten und überhitzte Städte“ Hrsg. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). Stand April 2015. Print