Originally published in English under the title:

The Trinity in the Canon

Copyright ⓒ 2023 by Brandon D. Smith

Published by B&H Publishing Group, USA.

All rights reserved.

Korean translation edition ⓒ 2025 by REVIVAL AND REFORMATION PRESS, Korea, Republic of.

All rights reserved.

This Korean edition published in arrangement with B&H Publishing Group through Riggins Rights Management and rMaeng2, Seoul, Republic of Korea

이 한국어판의 저작권은 Riggins Rights Management와 알맹2를 통하여 B&H Publishing Group

과 독점 계약한 부흥과개혁사에 있습니다.

저작권법에 의하여 한국 내에서 보호받는 저작물이므로 무단 전재와 무단 복제를 금합니다.

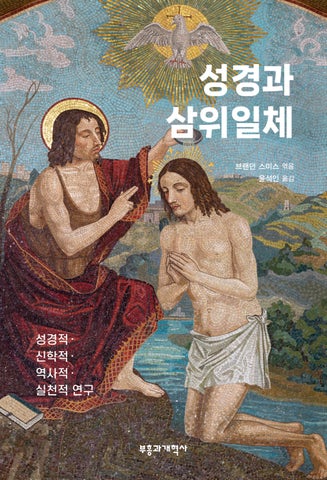

성경과 삼위일체

발행일 2025년 8월 15일

엮은이 브랜던 스미스

옮긴이 윤석인

펴낸이 김은주

펴낸곳 부흥과개혁사

편집 권대영 디자인 박슬기 기획 이승영 마케팅 권성직

인쇄소 영진문원

판권 Ⓒ부흥과개혁사 2025

주소 서울특별시 마포구 양화로6길 9-20, 2층(서교동)

전화 Tel. 02) 332-7752 Fax. 02) 332-7742

홈페이지 http://rnrbook.com e-mail rnrbook@hanmail.net

ISBN 979-11-7540-000-9 (93230)

등록 1998년 9월 15일 (제13-548호)

는 교회의 부흥과 개혁을 추구합니다. 부흥과개혁사는 부흥과 개혁이 이 시대 한국 교회를 향한 하나님의 뜻이라고 믿으며, 조국 교회의 부흥과 개혁의 방향을 위한 이정표이자, 잠든 교회에는 부흥과 개혁을 촉구하는 나팔소리요, 깨어난 교회에는 부흥과 개혁의 불길을 지속시키는 장작더미이며,

개혁을 꿈꾸며 소망하는 교회들을 하나로 모아 주기 위한 깃발이고자 기독교 출판의 바다에 출항하였습니다.

브랜던 스미스

삼위일체 하나님은 기독교 성경의 주제다. 우리는 성경을 읽을 때

우리를 창조하시고, 우리에게 자신을 계시하시며, 궁극적으로 우리를 구속하시려는 삼위일체 하나님인 아버지, 아들, 성령을 만나도록 초대

받는다. 이것이 이 책의 근본적인 신념이다.

1부는 역사와 방법론을 주제로 다루는 두 개의 장으로 구성되어

있다. 먼저, 제럴드 브레이는 초대 교회의 성경 읽기와 해석을 통해 삼

위일체 신학이 어떻게 초대 교회 안에서 꽃을 피웠는지를 살펴본다.

오늘날 우리가 당연하게 여기는 삼위일체 교리는 이런 초기의 대화에

서 비롯된 것이다. 그다음으로, 매디슨 피어스는 삼위일체 신학과 성 경 사이의 관계에 대한 학계의 현황을 간략히 서술한다. 피어스의 논

문은 현대 학자들이 성경에서 삼위일체 신학을 탐구하기 위해 노력한

다양한 방법을 개괄적으로 설명하면서, 이 책의 기고자들이 성경을 삼

위일체론적으로 읽는 무수한 방법도 예기한다.

책의 대부분을 차지하는 2부는 성경이 삼위일체를 어떻게 묘사하는

지를 살펴본다. 신약성경이 성경에 대한 하나님의 섭리적인 안배에서

삼위일체의 위격에 대한 가장 명확한 계시를 제공한다고 주장하는 사

람도 있지만 구약성경 역시 무시할 수 없다. 히스 토머스는 구약성경

이 기독교 성경임을 능숙하게 보여 준다. 따라서 우리는 성경 증거의

절반 이상을 무시하면서 기독교의 하나님 교리인 삼위일체에 대해 이

야기할 수 없다. 신약성경의 저자들이 아들과 성령의 신성을 묘사하는

방법의 대부분은 하나님이 누구시며 역사 속에서 어떻게 행동하시는

지에 대한 구약성경의 확립된 범주와 관련이 있다. 그래서 나머지 장

들에서는 다양한 접근법과 해석학적 조처를 통해 삼위일체 신학이 성

경 본문을 충실하고 면밀하게 읽음으로써 세워졌음을 보여 준다. 토머

스 슈라이너와 대리언 로킷 같은 성경학자와 프레드 샌더스와 스콧 스

웨인 같은 조직신학자는 각자의 학문적 출발점에서 및 서로의 학문과

대화하면서 풍부한 삼위일체론적 성경 읽기를 보여 준다. 흥미로운 사

실은 편집자가 굳이 언급하지 않더라도 이 장들이 초대 교회 범주( 예.

불가분의 사역, 구별적 주해, 인물론적 주해 [프로소포지컬] ) 와 현대 주석가( 예. 리처

드 보컴, 데이비드 예고, 캐빈 로우, 매튜 베이츠, 웨슬리 힐 ) 에 호소하는 방법론적

공통점을 공유하고 있다는 점이다.

이 책의 마지막 3부에서는 삼위일체 신학이 교회와 교회의 선교에

서 차지하는 위치를 탐구하는데, 삼위일체 신학은 단순히 해석의 영역

에만 머물지 않기 때문이다. 삼위일체론적 정통 신학을 낳는 좋은 성

경 해석은 삼위일체 하나님이 어떻게 정통적인 실행에 대해 말씀하시

는지에 민감해야 한다. 우리가 믿는 것이 우리 삶의 방식을 결정하므

로 설교 방식, 예전과 예배 방식, 교회 외부 사람들과의 상호작용에 삼 위일체를 통합하는 세 가지 호소를 살펴본다.

나는 삼위일체 신학에 대한 관심과 표현이 우리 시대에도 계속 늘어

나기를 바라며, B&H 아카데믹과 이 책의 기고자들 사이에 이런 관심 사가 공유되고 있는 사실에 대해 감사하게 생각한다. 아무쪼록 삼위일 체 하나님이 자신의 말씀에 하나님 자신을 계시하신 대로 하나님을 경 배하려는 우리와 동참하길 바란다.

초대 교회의 성경적 삼위일체론

제럴드 브레이

삼위일체 교리는 하나님에 대한 기독교적 인식의 토대지만, 이 단어

는 성경 어디에도 나오지 않으며 AD 200년경이 되어서야 기독교인

사이에서 일반적으로 사용되기 시작했다. 이런 사실 때문에 많은 신학

자는 삼위일체 교리가 성경에서 가르치는 교리라는 사실을 부정하고

초대 교회가 기독교의 가르침을 이방 세계에 조화시키려 시도하면서

성경의 기원에서 서서히 멀어진 대표 사례로 여기게 되었다. 신약 시

대의 유대인은 엄격한 일신교도였으며 유일하신 하나님보다 더 많은

신이 있음을 시사하는 어떤 것도 절대 받아들이려 하지 않았다. 그러

나 초기 기독교인은 나사렛 예수가 이 유일하신 하나님과 어떤 관련이

있는지를 설명해야 했는데, 이윽고 당대 유대교의 일신론 범주 안에서

쉽게 수용될 수 없는 언어로 말해야 했다. 성령에 대한 부차적인 질문

도 있었는데, 이 용어가 신격 안에 있는 셋째 위격을 묘사하는 것인가, 그렇지 않으면 예수 그리스도 안에서 하나님 자신을 계시한 유일하신 하나님의 현존과 능력을 표현하는 한 방식일 뿐인가 하는 것이었다.

기독교인은 예수의 정체성과 예수의 구원 사역이 지닌 중요성을 숙

고하는 과정에서 예수를 인간의 삶 속에 나타난 하나님의 현현으로 이

해할 수밖에 없었으나 이것을 정의하는 일은 쉽지 않았다. 순수한 일

신론을 보전할 필요성을 고려해 일부 기독교인은 예수가 우리를 구원

하기 위해 인간의 모습을 취한 유일하신 하나님의 지상적 현현이라고

이해하는 경향이 있었다. 그러나 우리에게 “양태론”으로 알려진 이 믿

음은 그 내적 모순으로 말미암아 곧 포기되었는데, 나사렛 예수가 단

지 하나님이 피조물에게 나타나신 한 방식( 또는 양태 ) 에 불과하다고 주

장하기 때문이다. 테르툴리아누스( 200년경 ) 가 지적한 대로, 양태론은

아버지 하나님이 아들의 모습으로 십자가에서 죽으셨음을 의미하는

데, 이것은 논리적으로 불가능한 일로서 복음서의 증거로 쉽게 반박할

수 있다.1) 예수는 특히 십자가에서 하나님이 자신을 버리셨다고 느끼

면서도 자신을 핍박하는 자들을 용서하시고 자신을 하늘로 영접해 주

시기를 아버지께 간청하시는 등 다른 사람에게 말하는 것처럼 자기 아

버지께 말씀하셨다. 아버지와 아들이 다른 모습을 한 동일 인격체이

셨다면 이런 진술 중 어느 것도 말이 되지 않을 것이므로 양태론은 결

코 크게 번성하지 못했다.2)

더 미묘하고 반박하기 어려운 것은 하나님의 아들이 자신을 예수 그

리스도 안에서 신적 존재로 드러내셨다는 신념이었다. 아들은 아버지

와 달라서 그 자신이 절대적인 신이라기보다 오히려 그 신에서 파생된 존재였다. 다시 말해, 아들은 완전한 신이 아니면서도 신성을 지니 셨다. 이런 도식에서는 당연히 성령이 조금이라도 언급되었다면 신성

1) Tertullian, Adversus Praxean, 1. 이 교리를 표현하는 신학 용어는 “성부 수난설”, 즉 아버지의 고난이다.

2) 양태론은 Tertullian, Adversus Praxean에서 포괄적으로 반박되었다. 이후에서 자 세한 내용을 확인하라.

에 대한 세 번째 계시로서 아버지와 아마 아들에 대해서도 열등함을

암시했을 것이다. 신격의 둘째 위격과 셋째 위격은 아버지로부터 서로

다른 방식으로 나오셨어도 동등하시다고 생각할 여지가 있었다. 예를

들어, 하나님( 아버지 ) 이 세상을 창조하려 하셨을 때 아들과 성령이라는

두 손을 내밀어 그 일을 행하셨다고 말할 수 있는데, 하나님은 자기의

신적 본성의 숭고함으로 말미암아 자신보다 열등한 어떤 것과도 직접

적으로 접촉하실 수 없었기 때문이다.

초대 교회에서는 이런 사상이 다양한 형태로 나타났고 4세기에는

알렉산드리아의 장로 아리우스의 이름을 중심으로 통합되었는데, 아

리우스는 아들이 영원하신 창조주가 아니라 시간과 공간에서 태어난

“피조물”이라고 가르쳤다는 혐의로 기소되었다. 이 접근법을 반박하

는 일은 어려웠는데, 특히 이 사상을 뒷받침하는 듯이 보이는 성경 본

문이 많았기 때문이다. 예수는 제자들에게 아버지가 자신보다 크다고

말씀하셨고, 잠언 8장 22절의 일반적인 해석에 따르면 아버지가 아들

을 자기의 작품 중 첫 번째 작품으로 창조하신 것처럼 보이게 되었다.3)

이 구절은 하나님이 “태초에 그분의 일을 위해 나를 창조하셨다”( 개역

개정: 태초에 일하시기 전에 나를 가지셨다 ) 라고 말하는 신적 지혜의 인물에게

기인하는 고백인데,4) 초대 교회의 거의 모든 사람은 이 지혜가 실제로

사도 바울이 “하나님의 능력이요 하나님의 지혜”( 고전 1:24 ) 라고 불렀던

아들이었다고 믿었다.

일반적으로 ( 좀 오해의 소지가 있지만 ) 아리우스주의로 알려진 반니케아

적 종속론이 반박하기가 극도로 어려웠던 또 다른 이유는 그 변형이

3) 이 해석이 그것이 대표하는 이단에 자기의 이름을 부여한 아리우스(256-336년)에 게까지 거슬러 올라가는지는 확실하지 않지만, 이 해석을 반박하는 것은 이후 반아 리우스 논쟁에서 표준이 되었다.

4) 이것은 히브리어 성경의 헬라어 번역에서 흔히 볼 수 있는 표현이다.

너무 많았기 때문이다. 아리우스를 따르던( 또는 아리우스를 따른다는 혐의를

받던 ) 사람들이 아리우스의 교리를 매우 다양한 형태로 제시했으므로,

아리우스 자신이 가르친 내용을 재구성하는 일은 사실상 불가능할 정

도다. 하지만 그들 모두의 공통점은 아들이 다른 측면에서 아버지를

아무리 많이 닮았을지 몰라도 영원한 창조주가 아니라 시간과 공간의

피조물이라는 주장이었다. 아리우스주의자는 일반적으로 성령의 더

낮은 신성에 대해서는 거의 언급하지 않았으나 그럴 필요가 없었는데, 아들이 아버지보다 열등하고 아버지만이 그 단어의 완전한 의미에서

하나님이실 수 있다면 아들에게 해당하는 것이 무엇이든 성령에게도

똑같이 ( 또는 그 이상 ) 해당하는 것이므로 그 문제를 더 이상 파고드는

일은 무의미했기 때문이다.

양태론자( 그들의 교리가 달리 알려지지 않은 사벨리우스5)에게서 유래한 것으로 추

정되므로 사벨리우스주의자로도 불림 ) 나 아리우스주의자는 비록 그들이 때때

로 신적 존재의 삼위일체에 대해 말했더라도 그들에게는 오직 한 분 하나님만 존재했으므로, 그 단어의 진정한 의미에서 삼위일체론자는

아니었다. 이런 관점에서 볼 때, 하나님이 세 가지 다른 양태로 자신을

계시하셨는지 아니면 창조 질서에 접속하기 위해 두 명의 열등한 신을

만드셨는지는 중요한 것이 아닌데, 두 가지 접근법이 서로 상당히 다 르더라도 모두가 삼위일체에 대한 교회의 이해에 똑같이 이질적이었 기 때문이다.

정통 삼위일체 교리는 아버지, 아들, 성령이 한 신적 존재의 단일성 안에 함께 거하시는 세 분의 동등한 위격이라고 가르친다. 세 위격은 양태론자가 생각한 대로 세상에 나타난 방식에 따라서나 아리우스주

5) 사벨리우스가 아마도 테르툴리아누스의 프락세아스였을 것인데, 프락세아스라는 이름은 “말썽꾸러기”와 같은 뜻으로서 테르툴리아누스가 상대방을 경멸하는 별명 으로 붙인 것이 거의 확실하기 때문이다.

의자가 주장한 대로 존재의 본질적 차이에 따라서가 아니라 상호 관계

에 따라 서로 구별된다. 아들은 아버지에게서 나셨다고 말하지만, 이

것은 과거의 어느 시점에 일어난 사건이 아니라 영원 관계다. 아버

지가 아버지이시고 아들이 아들이셔야 하는 이유는 비밀인데, 우리가

말할 수 있는 것은 이것이 아버지와 아들이 서로 관계하시는 방식이며

우리에게 그분들을 드러내시는 방식이라는 것뿐이다. 성령은 아버지

로부터 나오신다는 점에서 아들과는 다르시지만 본성적으로 똑같은

신성을 지니신 분이라고 한다. 다시 말하지만, 이 나오심은 과거( 또는

현재 진행 중인 ) 사건이 아니라 영원 관계에 대한 설명이다.

성령은 하나님 안에 존재하는 셋째 위격으로 인지되지만, 성령의 정

확한 정체성은 여전히 어느 정도 비밀인 상태로 남아 있다. 성령은 세

위격이 모두 하나님 안에서 삼위일체를 이루신다는 사실을 우리가 인

지하게 만드는 방식으로 아버지와 아들을 우리에게 계시하시지만, 우

리는 성령이 아버지 및 아들과 정확히 어떤 관계인지를 알지 못한다.

예를 들어, 우리는 성령이 아들과 같은 방식으로 아버지를 그 이름으

로 부르시는지를 말할 수도 없고, 성령과 아들과의 관계도 완전히 명 확한 것이 아니다. 서방 기독교( 로마 가톨릭과 개신교 ) 는 성령이 아버지에

게서 나오시는 것처럼 아들에게서 나오신다고 오랫동안 믿어 왔는데,

성령이 아들에게서 나오시지 않는다면 성령이 아들과는 동일한 관계

에 있지 않다는 이유로 아들이 아버지보다 열등한 존재로 여겨질 위험

이 있기 때문이다. 동방 기독교( 그리스 정교회와 다른 정교회 ) 는 여기에 이

의를 제기하는데, 그들의 생각에는 성령의 이중 나오심( 발출이라고도 부

름 ) 을 인정하면 아버지의 위격 안에 및 아버지의 위격을 통해 나타나

는 신격의 근본적인

게서도 나오신다고 주장하지만, 아직까지 어떤 절충안도 보편적인 동

의를 얻지는 못했다. 삼위일체 안에서 아들과 성령이 영원히 서로 관

련되어 있다는 사실에는 모두가 동의하지만, 성경에 명확하게 정의되

어 있지 않은 그 관계를 설명하는 제일 나은 방법을 찾기가 어렵다는

것이 문제다.

서방 교회와 동방 교회 사이의 인식 차이는 실재하며 다양한 종류의

기독교를 형성하는 데( 및 부수적으로 한 신학 전통을 다른 전통과 나누는 ) 중요 한 결과를 가져왔으나, 양태론과 아리우스주의에 비해 상대적으로 사

소한 것으로 여겨져야 한다. 서방 교회와 동방 교회 사이의 인식 차이 는 양태론자와 아리우스주의자가 모두 이단으로 정죄된 지 한참 후에 야 논쟁의 초점이 되었는데, 현재 분쟁의 두 당사자는 모두 의견의 이

런 불일치가 누구나 존재하는 것으로 인정하는 신격 내부의 관계를 표

현하는 올바른 방법을 찾는 일과 더 관련이 있다는 점을 받아들이고

있다. 따라서 실질적으로 오늘날 모든 기독교인은 동일한 삼위일체 신

앙을 고백하며 삼위일체를 성경적 증언을 해석하기 위한 기본적인 진

리로 여긴다.

기독교인의 눈으로 보면, 신약성경은 삼위일체적 관점에서 하나님

에 대한 기독교인의 경험을 설명한다. 다시 말해, 아버지는 아들을 보

내셨고, 믿음으로 우리 마음속에 거하시는 성령이 그 아들을 증언하

신다는 것이다. 이 기본 양식은 바울 서신에서 반복되며 다른 곳, 특히 제4 복음서에서도 발전된다. 예수의 가르침이나 바울의 설교는 이런 삼위일체적 체계와 별개로는 이해할 수 없으며, 초대 교회의 신학자들 은 삼위일체론적 체계를 지적하는 것이 성경 주석가의 의무라고 믿 었다.

모든 고대 기독교인은 예수가 단순한 선지자가 아니시며, 인간의 모

습으로 지상에 나타난 천사도 아니시라고 믿었다.6) 예수는 아버지 하

나님과 특별한 관계가 있었으며 그로 말미암아 인류의 구주가 되셨다.

사람들은 예수가 얼마나 신적이고 얼마나 인간적인지에 대해 논쟁을

벌였으나 예수의 근본적인 독특성에 대해서는 모두 동의했다.

끝으로, 초대 교회의 신학자들은 모두 성령이 아들의 죽음과 부활을

증거하고 교회를 “설립하기” 위해 아버지 하나님에 의해 보내심을 받

으셨다고 가르쳤다. 아버지와 아들과의 관계에서 성령의 정확한 지위

는 여전히 정의되지 않은 상태로 남아 있었으나, 성령이 모든 신자의

마음에 내주하신다는 사실은 당연한 것으로 받아들여졌다. 이런 내주

는 기독교가 그리스도를 믿는 믿음이 영적 변화를 일으키는 능력이 있

음을 인정하는 대신 성경의 율법 조문을 지켜야 할 필요성을 강조하는

유대교보다 훨씬 우월하다는 증거로 종종 인용되었다. 이런 것들을 하

나로 묶어 삼위일체 교리가 만들어졌고, 삼위일체 교리는 성경 자료를

가장 완벽하게 해석하는 신학적 구성물이 되었다.

교부들은 성경의 어떤 부분이 다른 부분보다 이런 것들에 대해 더

직접적으로 말하고 있다는 사실을 인지했다. 교부들은 오늘날에도 널

리 받아들여지는 해석 방법, 즉 성경의 더 명확한 부분을 지침으로 삼

아 더 모호한 부분을 설명해야 한다는 해석 방법을 따랐다. 삼위일체

를 찾아내기 위해 동일한 방법을 사용할 수 있는지는 확실하지 않았지

만, 그리스도의 신성에 대한 믿음과 하나님의 삼중 위격성 사이에 겹

치는 부분이 확실히 있었으므로 그 가능성을 아주 배제할 수는 없 었다.

6) 예수가 인간이었으나 하나님이 마리아의 태에서 또는 죽은 자 가운데서 살림으로써 아들로 입양하셨다고 믿었던 “양자론자”는 예외가 될 수 있다. 양자론은 일반적으 로 3세기 안디옥의 주교였던 사모사타의 바울과 관련이 있지만, 바울이 실제로 무 엇을 믿었는지는 잘 알려지지 않았으며 양자론이 실제로 그 자체로 뚜렷이 구별되 는 신념으로 존재하지 않았을 가능성도 있다.

( 아직 정경으로 완전히 인정받지 못했던 ) 신약성경보다 구약성경의

더 의존했던 1세대 기독교 저술가들이 오늘날에는 억지스러워 보이는

결론을 내리는 일도 드물지 않았다. 이런 경향을 보여 주는 한 예로서,

리용의 이레네오( 200년경 ) 가 쓴 글을 인용할 수 있다.

그리스도의 이름에는 기름을 부으시는 분, 기름 부음을 받으시는

분, 그리고 그분이 부어지는 바 되시는 기름 자체가 내포되어 있기

때문이다. 그리고 기름을 부으시는 분은 아버지이시지만 성령으로

기름 부음을 받으시는 분은 아들이시며 성령은 그 기름인데, 말씀

이 이사야를 통해 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서

내게 기름을 부으셨음이라고 선포한 것은 기름을 부으시는 아버지

와 기름 부음을 받으신 아들, 그리고 그 기름인 성령을 모두 가리키

는 것이다.7)

이레네오의 진술이 주목할 만한 이유는 삼위일체 사상에서 일반화

된 기법의 첫 번째 예이기 때문인데, 이 기법은 하나의 원리( 이 경우에는

기름 부음 ) 를 취하여 신격의 세 위격에게 각각 다른 방식으로 적용하는

것이다. 이레네오는 이사야 61장 1절을 인용할 때 확고한 근거가 있었

는데, 우리가 아는 대로 예수는 이 구절에 비추어 자기의 지상 임무를

이해하셨기 때문이다. 그러나 이것이 정말로 삼위일체에 대한 계시 인가? 이것은 훨씬 불명확한데, 이레네오의 일반적인 신학 방식을 후 대에 널리 모방했으나, 이 특정 구절에 대한 그의 해석이 쉽게 잊힌 사

7) Irenaeus of Lyons, Adversus omnes haereses, 3.18.3. 사 61:1의 인용문은 예 수께서 나사렛 사람들에게 자기의 임무를 밝힐 때도 사용하셨다(눅 4:18을 보라).

영어 번역은 다음에서 가져온 것이다. Alexander Roberts and William Rambaut, Ante-Nicene Fathers, vol. 1, ed. Alexander Roberts, James Donaldson, and A. Cleveland Coxe (Buffalo: Christian Literature, 1885).

실을 알게 되더라도 놀라서는 안 될 것이다.

하나님 안에 삼위일체가 있을 수 있다는 최초의 제안은 알렉산드리

아의 필로에게서 나왔는데, 필로는 유대인으로서 예수 및 바울과 동시

대에 살았으나 두 사람과는 아무 관련이 없는 것으로 알려져 있다. 예

를 들어, 필로는 마므레 상수리나무에서 아브라함에게 나타난 세 사

람( 또는 사람의 모습을 한 천사들 ) 의 모습에 대해 주석하면서 이것을 삼중

출현으로 설명했다.8) 예수께서 유대인에게 “아브라함이 나의 때 볼 것

을 즐거워하였느니라”( 요 8:56 ) 라고 말씀하셨고 이 사건을 그 한 가지

예로 볼 수 있었는데도 신약성경에는 이 사건이 언급된 적이 전혀 없

으며, 다른 모든 면에서는 필로의 풍유적 해석법에 완전히 정통했던

오리게네스( 185-254년 ) 도 같은 방식으로 해석하지 않았다.

오리게네스는 세 사람이 아버지와 성령이 아닌 두 천사와 동행한 그

리스도라고 생각했지만, 그의 설명 마지막에 삼위일체를 아는 것이 가

치 있는 삶으로 가는 길이라고 언급한다.9) 오리게네스는 창세기 18장

에 대해 과도하게 해석하는 태도를 자제했으나, 마므레에서의 만남에

서 삼위일체에 대한 계시를 확인할 준비는 되어 있었던 것으로 보

인다. 확실히 분명한 것은 동방 전통의 후대 해석가들이 그런 결론을

도출했고, 이 사건에 대한 성상화의 묘사가 이제 “구약의 삼위일체”로

정식으로 언급될 정도로 그런 결론이 널리 받아들여졌다는 사실

이다.10) 이 사실에 비추어 볼 때, 초대 교회의 신학자들이 그들의 논증

을 뒷받침하는 데 필로를 좀처럼 활용하지 않는다는 점은 주목할 만

8) Philo of Alexandria, De Abrahamo, 25 (131-132). 이 이야기는 창 18:1-6에 나와 있다.

9) Origen, Homiliae in Genesin, 4.

10) 많은 정교회에는 이것을 묘사한 프레스코화나 성상화가 있다. 그중 가장 유명한 것 은 중세 러시아 성상화가 안드레이 루블레프가 그린 성상화로서, 오늘날 삼위일체

에 대한 책 표지나 내부에 자주 재현되어 있다.

하다. 삼위일체 교리가 신약성경의 독특한 가르침이 된 데는 무언가

특별한 것이 있었다. 삼위일체는 그리스도의 성육신과 그리스도의 가

르침에서 및 그리스도의 성육신과 그리스도의 가르침을 통해 처음 나

타났는데, 교부들은 구약성경에서 그리스도의 오심에 대한 많은 예언

을 찾을 수 있다는 사실을 받아들일 준비가 되어 있었으나, 그들에게

는 아들과 성령의 계시가 없으면 히브리 성경에 삼위일체에 대한 그

어떤 명시적인 인정도 나타나지 않는다.

그리스도의 신성

교부들이 가장 먼저 해결해야 했던 질문은 예수 그리스도와 하나님

아버지의 정확한 관계가 무엇인지에 대한 것이었다. 예수께서 “하나님

의 아들”이라는 것은 무엇을 의미했는가? 히브리어 관용구에서 “〜의

아들”은 형용사의 특성을 표현하는 방식이다. 예를 들어, 야고보와 요

한이 그랬듯이 성질이 급한 사람을 “우레의 아들”이라고 부를 수도

있다( 막 3:17 ). “인자”( 사람의 아들 ) 라는 표현은 에스겔 2장 1절에서 하나

님이 선지자에게 말씀하실 때 사용된 호칭인데, 예수는 아마도 인간의

모습으로 나타난 하늘의 존재를 지칭한 다니엘 7장 13-14절에 기초 해 이 용어를 자신이 선호하는 자기 묘사로 전유하셨을 것이다. 따라 서 “하나님의 아들”은 단순히 “신성한”을 의미할 수도 있지만, 거기에

내포된 의미는 무엇인가? 성경적 신앙의 엄격한 일신론적 맥락에서

신이 아니면서 신성을 지니는 일이 가능했는가, 그렇지 않다면 아버지

와 아들은 서로 어떻게 관련되어 있었는가? 양태론자가 주장한 대로

아버지와

노력에서 비롯되었다.

1세대 기독교인에게 그리스도의 신성을 옹호하는 논증을 펼친다는

것은 구약성경에서 그 증거를 찾는 것을 의미했다. 예수는 제자들에게

그런 증거가 구약성경에 있다고 가르치셨으나 그런 증거를 어디서 찾

을 수 있는지, 어떻게 해석해야 하는지는 구체적으로 설명하지 않으 셨다. 예수는 유대인에게 “너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고

성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라”

( 요 5:39 ) 라고 말씀하셨다.

시간이 지나면서 기독교인은 이 개념을 본격적인 기독론적 구약성

경 해석으로 발전시켰으나 가장 초기 시대에는 그렇지 않았다. 구약성

경은 메시아의 오심을 예언하고 메시아가 무엇을 할 것인지를 알려 주

었다. 메시아는 다윗의 아들로서 이스라엘 나라를 회복할 것이며, 하

나님의 어린양으로서 모세의 율법에 따라 우리의 크신 대제사장으로

서 자신을 제물로 드리실 것이다. 이런 사실들은 신약성경에 비추어

보면 명확했는데, 1세대 기독교인은 이런 주제를 추가로 더 발전시킬

필요가 없다고 생각했다. 그러나 구약성경은 하나님과의 관계에서 메

시아가 누구인지에 대해 명확하지 않았다. 그 관계는 예수에 의해 계

시되었으므로 기독교인은 예수의 말씀, 특히 요한복음에 기록된 예수

의 말씀에 본능적으로 의지하게 되었다. 테르툴리아누스( 160-220년 ) 의

경우가 특히 그러했는데, 테르툴리아누스는 진정으로 기독교적인 최

초의 조직신학자 중 한 명으로서 양태론자 프락세아스를 반박하면서

주저하지 않고 제4 복음서를 길게 인용했다. 특히 흥미로운 것은 테르

툴리아누스가 요한복음 10장 30절( “나와 아버지는 하나이니라” ) 에 대해 말 한 내용인데, 이 구절은 처음에는 양태론에 매우 잘 들어맞는 것처럼

보일 수 있는 구절이다. 테르툴리아누스는 이 점을 인정하면서도 다음 과 같이 말함으로써 반박했다.

성경과

이 구절에는 나와 내 아버지라는 두 존재에 대한 암시가 있으며,

오직 한 사람에게는 적용할 수 없는 복수 술어(are)가 있고, 끝으로

(그 술어가 인칭 명사가 아닌 추상 명사로 끝나는) 우리는 한 사

람(Unus)이 아니라 하나의 것(Unum)이다. 예수께서 한 사람이라

고 말씀하셨다면, 그들의 의견에 약간의 도움을 주셨을지도 모

른다. ‘우누스’가 단수를 나타낸다는 것은 의심할 여지가 없지만,

(여기서 우리가 다루는 사례는) 두 분이 여전히 남성형으로 주어가 된다. 따라서 예수는 중성 용어인 ‘우눔’이라고 말씀하시는데, 이것

은 수적 단일성이 아니라 본질의 일치, 유사성, 결합, 아들을 사랑하

는 아버지의 애정, 아버지의 뜻에 순종하는 아들의 복종을 의미

한다. 나와 내 아버지는 본질에서 하나, 즉 ‘우눔’이라고 말씀하실

때, 예수는 동등함을 입으시고 하나로 연합하시는 두 분이 계심을

보여 주신다.11)

조금 후에 예수는 자기의 일이 아버지와의 연합을 증명한다고 말씀

하시면서 자신은 믿지 않더라도 자신이 하는 일은 믿으라고 청중에게 요구하신 것으로 기록되어 있다( 요 10:37-38 ). 테르툴리아누스는 다음

과 같이 주석했다.

그러므로 아버지가 아들 안에 계시고 아들이 아버지 안에 계시

며, 따라서 아버지가 아들과 하나이심을 우리가 이해하는 것은 예

수께서 하신 일에 근거한 것이어야 한다. 예수의 전체 담론은 하나

의 결론, 즉 비록 아버지와 아들이 한 권능과 실체를 지니셨으나 그

11) Tertullian, Adversus Praxean, 22. 영어 번역은 다음에서 가져온 것이다. Peter Holmes, Ante-Nicene Fathers, vol. 3, ed. Alexander Roberts, James Donaldson, and A. Cleveland Coxe (Buffalo: Christian Literature, 1885).

렇더라도 여전히 둘[두 위격]이셨다는 결론을 가리키고 있는데, 그

렇지 않았다면 아들은 전혀 존재하지 않으셨을 것이기 때문이다.12)

여기서 우리는 훗날 정통적인 삼위일체 교리, 즉 하나의 신적 존재

또는 실체 안에 존재하는 뚜렷이 다른 세 위격에 대한 매우 명확한 개

요를 확인할 수 있다. 테르툴리아누스의 접근법에서 눈에 띄는 점은

요한의 접근법과 압도적으로 가깝다는 것이다. 테르툴리아누스가 성

경의 나머지 부분을 무시하지 않은 것은 분명하지만, 제4 복음서가 테

르툴리아누스의 기독론적·삼위일체론적 성찰을 위한 닻과 모범을 제

공한 것도 사실이다. 예를 들면, 창조에 대한 테르툴리아누스의 다음

설명에서 이 점을 확인할 수 있다.

하나님이 말씀하시되, 빛이 있으라 하시니 빛이 있었다[창 1:3].

즉시 말씀이 나타나시니, 이 말씀은 세상에 오셔서 모든 사람을 비추

는 참 빛이었으며[요 1:9], 그분으로 말미암아 또한 세상에 빛이 들

어왔다. 그 순간부터 하나님은 말씀 안에서 창조가 이루어지기를

소원하셨으니, 그리스도가 함께 계셔서 하나님을 섬기셨다……

그가 하나님의 말씀이시니, 만물이 그로 말미암아 지은 바 되고

그가 없이는 아무것도 지은 것이 없었다[요 1:3]. 요한의 논리에 따

르면 [그가 말하기를] 말씀이 곧 하나님[요 1:1]이라 하였으므로 이

제 그리스도도 하나님이시니, 그렇다면 너희에게는 두 존재가 있으 며……위격으로는 구별되시더라도 실체에서는 나뉘시지 않는다.13)

아버지와 함께 공동 창조자로서 아들의 사역은 일단 창조된 우주의

12) Tertullian, 22.

13) Tertullian, 12 (강조는 원문의 것).

성경과

섭리적인 안배로 확장된다. 요한복음 1장의 핵심 본문을 반복한 후, 테

르툴리아누스는 그 말씀( 로고스 ) 에게 “하늘과 땅의 모든 권세가 아버지

로부터 주어졌는데”( 마 28:18 ), 이 구절은 우연히 마태복음에서 가져온

것이지만 마치 성경의 다른 곳에서 발견되는 내용을 강화하는 것처럼

“아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 심판을 다 아들에게 맡기셨

으니”( 요 5:22 ) 라는 또 다른 요한복음의 말씀을 동반한다고 부언한다.

한 곳에서는 테르툴리아누스가 마태와 누가의 증언을 모두 인용했지 만, 이것은 그 둘이 모두 요한복음과 일치함을 보여 주기 위한 것이었

을 뿐 그 반대가 아니었다.14)

이런 기본적인 접근법은 테르툴리아누스가 구약성경을 읽는 방식으

로까지 확장되었다. 나중에 아리우스주의자가 이 구절을 사용한 사실

을 고려할 때, 테르툴리아누스가 아들의 신성에 대한 주요 증거로 받

아들인 잠언 8장 22절을 어떻게 해석했는지를 확인하는 일은 특히 흥

미롭다. 테르툴리아누스의 말을 빌리면,

말씀은 하나님이 빛이 있으라[창 1:3]고 말씀하실 때 자기의 정

체성을 취하신다. 이것이 말씀의 완전한 탄생이니, 말씀은 하나님

으로부터 나오셨으며 지혜의 이름으로 모든 것을 고안하고 계획하

기 위해 하나님에 의해 먼저 형성되셨는데, [기록된 대로] 여호와께

서 자기 길의 시작으로 나를 창조(또는 형성)하셨으며[잠 8:22], 그

후에 하나님의 모든 계획을 실행하기 위해 나신 바 되었다. 그리하

여 그[아버지]가 하늘을 준비하실 때 내가 그와 함께 있었다 [잠 8:27. 개역개정: 그가 하늘을 지으실 때 내가 거기 있었고]. 이런 방

식으로 아버지는 말씀을 자신과 동등한 존재로 만드셨으니, 이것은

14) Tertullian, 26.

말씀이 아버지의 본질에서 나옴으로써 다른 모든 것보다 먼저 나셔

서 아버지의 맏아들이 되셨기 때문이요, 또한 말씀이 하나님에 의

해 그분에게만 독특한 방식으로, 즉 하나님 마음의 태로부터 나심

으로 하나님의 독생자가 되셨기 때문인데, 하나님이 친히 다음과

같이 증언하시는 바와 같다. 나의 마음이 나의 가장 뛰어난 말씀을

내었느니라[시 45:1]. 또한 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳았

도다. 15)

테르툴리아누스는 아리우스 논쟁이 일어나기 1세기 이상 앞서 활동

하며 글을 썼다는 점에서, 그가 자신도 모르게 이 논쟁을 효과적으로

막아 낸 사실을 확인하는 것은 매우 놀라운 일이다. 성경에서 아들에

게 적용된 출생( 또는 나심 ) 의 언어는 신성의 맥락에서만 이해할 수 있는

독특한 사건을 묘사한다. 다시 말해, 아들은 아버지로부터 영원히 나

셨는데, 테르툴리아누스는 후대의 신조적 표현을 사용하지 않았으나

자신이 인용한 성경 본문에 대한 해석과 완전히 부합한다.

테르툴리아누스로부터 한 세대 후에 로마의 신학자 노바티아누스는

삼위일체 교리를 주제로 쓴 최초의 명시적 논문에서 테르툴리아누스

의 논증을 거의 그대로 반복했다.16) 하지만 노바티아누스는 특히 구약

성경을 다루는 방식에서 테르툴리아누스보다 더 나아갔다. 노바티아

누스는 아브라함과 다윗의 직계 후손이 되실 장차 올 메시아에 대한

예언을 찾는 데 거의 어려움이 없었다. 예를 들어, 노바티아누스는 창

세기 49장 10절을 인용해 약속된 왕이 유다 지파에서 나올 사실을 분

15) 히브리서에서 인용한 시 2:7(KJV). Tertullian, 7. 저자의 (자유) 번역 (강조는 원 문의 것).

16) Novatian, De Trinitate, 27. 영어 번역은 다음에서 가져온 것이다. Robert Ernest Wallis, Ante-Nicene Fathers, vol. 5, ed. Alexander Roberts, James Donaldson, and A. Cleveland Coxe (Buffalo: Christian Literature, 1886).

성경과

명하게 증언하는 본문으로 삼았다.17)

노바티아누스는 또한 다음과 같

이 모세의 덜 분명한 말을 인용하기도 했다. “하나님이 너희 형제 중에 서 한 선지자를 너희에게 일으키시리니 너희는 나의 말을 듣는 것처럼

그의 말을 들을지니라”( 개역개정: 네 하나님 여호와께서 너희 가운데 네 형제 중에

서 너를 위하여 나와 같은 선지자 하나를 일으키시리니 너희는 그의 말을 들을지

니라 ). 18) 그러나 노바티아누스가 증거로 제시한 대다수 본문은 기독교

인이 여러 세대에 걸쳐 같은 목적을 염두에 두고 발굴해 온 풍부한 자 료인 이사야에서 나왔다.19) 물론 이런 본문 중에서 메시아가 하나님

이라는 사실을 언급한 구절은 소수에 불과했으므로, 노바티아누스는

그렇게 언급하는 구절들의 구체적인 예를 들어 이 주제로 되돌아와야

했다. 우리가 예상할 수 있는 대로 핵심적인 구절은 이사야 7장 14절

이었다. “보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름을 임마 누엘이라 하리니 이는 하나님이 우리와 함께 계심이니라.” 그런 다음

노바티누스는 이 일이 어떻게 이루어졌는지를 보여 주는 마태복음의 한 구절로 이 예언을 뒷받침한다. 흥미롭게도 노바티아누스가 확증으

로 제시한 곳은 복음서 기자가 이사야를 직접 인용한 마태복음 1장 23절이 아니라 마태복음 28장 20절이다. “볼지어다 내가 세상 끝

날까지 너희와 항상 함께 있으리라.”20) 노바티아누스에게 가장 깊은 인상을 준 것은 구약 예언의 역사적 성취가 아니라 그리스도 안에 나

17) Novatian, 9. 창 49:10은 다음과 같이 읽는다. “유다에게서 왕권이 떠나지 않을 것 이며, 그의 허벅지 사이에서 통치자가 끊어지지 않을 것이니, 그에게 약속된 자가 올 때까지라. 그리고 그는 열방의 기대가 될 것이라”(개역개정: 규가 유다를 떠나 지 아니하며 통치자의 지팡이가 그 발 사이에서 떠나지 아니하기를 실로가 오시 기까지 이르리니 그에게 모든 백성이 복종하리로다).

18) Novatian, 9, 신 18:15 인용.

19) Novatian, 9는 사 7:14; 11:1, 10; 35:3-6; 42:2-3; 53:2, 5, 7; 55:3-5; 65:2를 인용한다. 이 외에도 시 2:8, 72:1, 110:1-2, 호 6:3의 인용문도 있다.

20) Novatian, 12.

타난 하나님의 지속적인 현존이었다.

노바티아누스의 논증은 때때로 좀 복잡할 수도 있는데, 예를 들어 “하나님이 아브라함에게 보이셨다”( 개역개정: 여호와께서 아브람에게 나타나

셨다 ) 라는 말씀을 그리스도에 대한 언급으로 해석한 경우( 창 12:7 ) 가 그

렇다. 노바티아누스의 논증은 다음과 같이 전개된다.

같은 모세는 하나님을 보고 살 자가 없다는 말씀을 하나님에게서

들었다[출 33:20]. 하나님이 보이실 수 없다면 어떻게 보이셨는가?

또는 하나님이 보이셨다면 어떻게 보이실 수 없는가? 요한도 어느

때나 하나님을 본 사람이 없다[요일 4:12]고 말하며, 사도 바울은

어떤 사람도 보지 못하였고 또 볼 수 없는 이[딤전 6:16]라고 말

한다. 성경이 거짓말을 하지 않는 것은 분명하므로 하나님이 보이

신 것은 틀림없다. 이 사실로 미루어 볼 때, 보이신 분은 아버지가

아닌 아들로 이해할 수 있다.21)

하지만 노바티아누스는 그리스도의 신성에 대한 증거로 신약성경을

사용할 때 테르툴리아누스만큼이나 요한 문헌을 중심으로 삼았는데

어쩌면 테르툴리아누스보다 더했을 수도 있다.22) 구약 예언의 성취로

서 제4 복음서는 명확하고 포괄적인 것으로 보였으며, 바로 그런 장점

들이 노바티아누스의 논증에서 중심적인 위치를 차지하도록 보증한 것이었다.

주목할 만한 사실은 라틴 교회가 헬라 세계보다 먼저 이런 종류의

삼위일체론을 발전시켰으나 헬라 교부가 일반적으로 라틴 교부보다

21) Novatian, 18 (강조는 원문의 것).

22) 노바티아누스의 많은 논증과 인용문은 다음을 보라. Novatian, De Trinitate, 1316.

성경과

더 정교하고 더 많은 작품을 남겼다는 것이다. 실제로 헬라 교부들의

치밀한 신학적 사고는 라틴 서방 교회가 상대적으로 잠잠했던 4-5세

기에 동방 교회에서 이 교리를 둘러싼 논란이 많았던 이유였을지도 모

른다. 테르툴리아누스에게서 분명하게 드러난 조직적 성향을 지닌

헬라 신학자가 있었다면, 아마도 아리우스주의는 전혀 시작되지 않았

을지도 모른다. 물론 이것은 추측일 뿐이다. 같은 정도로 명확하게 말

한 유일한 헬라 저술가는 노바티아누스와 동시대에 활동한 히폴리투 스였다. 히폴리투스는 헬라 세계와 라틴 세계가 다른 곳에서는 볼 수

없는 방식으로 만나고 상호작용했던 로마 출신이었다. 히폴리투스는

테르툴리아누스보다는 덜 상세했지만, 전임자의 가르침을 흡수해 단

순히 헬라어로 번역하기만 했던 것으로 보인다. 의미심장한 사실은 히

폴리투스가 성경 본문에 셋째 위격에 대한 언급이 없음에도 요한복음

의 처음 구절들을 자기 주해의 기초로 삼았고 성령을 포함하도록 확장

했다는 것이다.23)

히폴리투스와 동시대에 활동한 다른 헬라 저술가들을 살펴보면 그

림은 더 복잡해진다. 당대 최고의 신학자였던 오리게네스( 185-254년 ) 은 하나님의 말씀과 하나님 아버지와의 관계에 대해 테르툴리아누스, 노

바티아누스, 히폴리투스보다 훨씬 더 길게 논했고 그들과 모순되는 내

용을 말한 적은 전혀 없었으나, 그들처럼 체계적으로 명확하게 자신을 표현한 적도 거의 없었다. 예를 들어, 오리게네스는 그리스도가 보혜

사라는 사실을 인정하고 그런 취지로 요한복음을 인용해 “누구든지 죄를 지으면 우리에게는 아버지와 함께 보혜사 곧 의로우신 예수 그리 스도가 계신다”라고 말했으나 이것을 보혜사로서의 성령과 연결하려

23) Hippolytus, Contra Noetum, 7, 14. 히폴리투스는 테르툴리아누스의 영향 때문 인지 아버지와 아들의 ‘휘포스타시스’라는 일반적인 용어 외에 아버지와 아들의 ‘프로소폰’(“인격”)이라는 단어를 사용한 최초의 헬라 저술가다.

하지 않았고, 보혜사와 아버지가 한 신격 안에서 동등하다고 주장하지

도 않았다.24) 그와는 반대로, 오리게네스는 요한이 “만물이 그로 말미

암아 지어졌다”라고 썼을 때 여기에는 성령도 포함된다고 주장하기까

지 했다!25) 잠언 8장 22절에 대한 오리게네스의 해석도 마찬가지로

모호하다. 오리게네스도 테르툴리아누스와 마찬가지로 지혜의 말씀을

그리스도에 대한 언급으로 받아들였지만, 아버지가 지혜를 창조하

셨다는 사실을 부인하지는 않았다. 오히려 오리게네스는 “[아들의] 이

창조 행위로 말미암아 모든 피조물이 존재할 수 있게 되었는데, 피조

물이 그에 따라 존재하게 된 그 신적 지혜를 받아들이지 않은 것이 아

닌 이유는 선지자 다윗의 주장에 따르면 하나님은 만물을 지혜로 만드

셨기 때문이다”라고 썼다.26) 오리게네스를 아리우스주의라고 비난하

는 태도는 잘못된 것이지만, 아리우스주의자들이 어떻게 그들의 가르

침이 오리게네스의 가르침과 완전히 일치한다고 믿을 수 있었는지는

어렵지 않게 알 수 있다.

하지만 이런 모호함은 아리우스 논쟁에서 살아남을 수 없었으며( 실

제로 그러지 못했으며 ), 후대의 헬라 교부들이 라틴 교부들과 다르게 생각

했다고 가정할 이유도 없다. 우리는 이 사실을 알렉산드리아의 키릴로

스( 444년 사망 ) 에게서 분명히 확인할 수 있는데, 키릴로스는 요한복음 10장 30절에 대해 테르툴리아누스와 노바티아누스와 정확히 같은 말

을 하지만 그 두 사람 중 누구의 작품도 읽지 않은 것은 거의 확실 하다.27)

24) Origen, Commentarium in Iohannis Evangelium, 1.38, 요일 2:1 인용. 영어 번역은 다음에서 가져온 것이다. Allan Menzies, Ante-Nicene Fathers, vol. 9, ed. Allan Menzies (Buffalo: Christian Literature, 1896).

25) Origen, 2.6.

26) Origen, 1.39 다윗의 언급은 시 104:24에 대한 것이다.

27) Cyril of Alexandria, CommentaryonJohn, 7.1.

성령의 신성

하나이신 하나님 안에서 아버지와 아들의 신성을 설명할 수 있는 공

식을 찾는 일은 중요했지만, 삼위일체 교리를 만들어 내는 데 충분한

것은 아니었다. 이런 공식을 위해서는 세 번째 요소가 필요했는데, 그

것은 정확하게 정의되지는 않았으나 일반적으로 신적 지위를 인정받

고 있는 성령일 수밖에 없었다. 신격의 다른 두 위격이 서로를 어떻게

보완하는지는 쉽게 확인할 수 있다. 아버지 없이는 아들이 존재할 수

없으며 아들이 없으면 아무도 아버지라고 불릴 수 없기 때문이다.28)

그러나 성령은 그런 양식에 자연스럽게 들어맞지 않으며, 성령이 우

리가 “인격체”라고 부를 수 있는 분이라는 사실도 분명하지 않다. 성

령은 요한복음 3장 8절에 암시된 대로 일종의 힘이었을 수도 있는데, 해당 본문에서 예수께서 니고데모에게 “바람이 임의로 분다”라고 말

씀하시며 ‘프뉴마’( “영”, “호흡” ) 라는 단어를 사용하시는 사실로 미루어

볼 때 일종의 언어유희가 있는 것으로 보이며, 따라서 본문을 그 대신

성령이 그것( 그분? ) 이 원하는 곳으로 분다고 읽을 가능성이 열리게 된다. 이중적 의미는 의도적인 것일 수도 있지만, 우리가 성령이 누

구( 또는 무엇 ) 인지를 결정하려 할 때 큰 도움이 되지 않는다. 테르툴리 아누스는 이런 모호함을 극복했고, 그의 신중함은 후대의 신학자들도 따랐던 것으로 보인다.29) 테르툴리아누스는 성령의 신성과 완전한 인 28) 현대 독자는 이 표현이 성차별적이라고 생각하고 이와 같은 진술에 “어머니”와 “딸”을 추가하고 싶을 수도 있겠지만, 아마 그런 형태로 제시되었더라도 고대인들 이 그 점을 인정했을 것이나 그들에게는 이것이 관심사가 아니었다.

29) 노바티아누스는 그것에 대해 언급하지는 않았지만, 예수께서 우물가의 사마리아 여인에게 하나님은 영이라고 말씀하신 요 4:24를 주석하면서 그것이 삼위일체의 세 위격에 대한 언급이 아니라 하나님 존재의 본질에 대한 설명이라고 생각했다. 다음을 보라. Novatian, De Trinitate, 7.

격성을 주장하면서 요한복음 16장 14-17절에 기록된 예수의 길고도

상당히 명확한 가르침에 의존했다. 테르툴리아누스는 다음과 같이 말 했다.

그다음으로, 예수께서 아버지께 간구하여 아버지께로 승천하신

후에 하늘로부터 보내겠다고 약속하신 보혜사 또는 위로자도 있다.

이분은 참으로 또 하나의 보혜사라고 불리신다. 그러나 이분이 어

떤 방식으로 또 하나의 보혜사이신지는 우리가 이미 보여 주었는데,

그리스도는 그리스도 자신이 아버지의 것을 받은 것처럼 이분이 자

신의 것을 받을 것이라고 말씀하신다. 따라서 아들 안에 계신 아버

지와 보혜사 안에 계신 아들의 연결은 서로 일관된 세 위격을 낳지

만, 그 세 위격은 여전히 서로 구별된다. 이 셋은 하나의 본질이지

하나의 위격이 아니다.30)

테르툴리아누스가 보혜사에 대해 언급한 이유가 자신이 매료되었고

성령을 보혜사로 강조한 몬타누스 이단의 영향을 반영한다는 주장이

종종 제기되기도 한다. 그러나 테르툴리아누스는 프락세아스를 비판

하는 자기의 강론에서 그 주제를 발전시킨 것이 아닌데, 테르툴리아누

스가 몬타누스와는 별개로 그 증거를 직접 생각해 낸 것이 아니라고

생각할 이유도 없다.31) 테르툴리아누스가 주장하고 있는 요점은 성령

이 아들의 사역을 계속하고 계신다는 점에서 아들과 동등한 셋째 위격

이라는 것이었다. 아들이 아버지의 원래 위로자이시며 완전한 신성을

30) Tertullian, Adversus Praxean, 25 (강조는 원문의 것).

31) 이런 해석은 테르툴리아누스가 성령을 부차적인 것으로 추가했다는 사실과 그가 삼위일체의 셋째 위격에 특별히 관심을 쏟지 않고 주로 아들의 뚜렷이 구별되는 정체성과 완전한 신성을 확립하는 데 관심을 가졌다는 사실로써 뒷받침된다.

성경과

지니신다면, 또 다른 위로자이신 성령도 동일한 신성을 공유하시는 것

이 틀림없으며, 세 분은 신격의 일체성 안에서 하나이시다.

노바티아누스는 테르툴리아누스에게서 한 걸음 더 나아가면서도 전

반적인 접근법은 동일하게 채택해 삼위일체에 대한 논문의 끝부분에

성령의 신성을 다루는 데 한 장을 할애했다. 노바티아누스가 여기에

사용한 주요 증거는 제4 복음서에서 가져온 것이며, 신약성경의 다른

부분, 특히 고린도전서를 가끔 참고하기도 했다. 노바티아누스도 테르

툴리아누스가 그랬던 것처럼 요한복음 14-16장의 보혜사 구절에 기

초해 성령의 신성에 대한 자기의 논증을 펼쳤지만, 노바티아누스의 경

우에는 몬타누스주의의 흔적이 전혀 없었다.32) 사도 베드로가 오순절

날에 이루어졌다고 주장한( 행 2:17 ) 요엘 2장 28절의 유명한 예언을 언

급한 것을 제외하면, 노바티아누스는 성령에 대한 구약성경의 인유에

대해 거의 언급하지 않았다. 한 가지 언급은 사도 바울이 옛 선지자들

에게 영감을 주었던 것과 동일한 영으로 말했다고 주장한 것과 관련되 어 있었다. “기록된 바 내가 믿었으므로 말하였다 한 것같이 우리가 같

은 영( 개역개정: 같은 믿음의 마음 ) 을 가졌으니 우리도 믿었으므로 또한 말 하노라”( 고후 4:13 KJV ).

그러나 노바티아누스는 신자와 교회의 삶에서 성령의 사역을 설명 하는 데 있어 테르툴리아누스를 넘어섰다. 노바티아누스는 “진리의 성

령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리라”( 요 16:13 )

라는 예수의 말씀을 출발점으로 삼고 여기에 포함되는 것들의 목록을 제시했다. 첫째, 성령은 제자들의 마음과 생각을 강하게 하려고 오 신다. 성령은 제자들에게 영적 은사를 베푸시고 무엇보다도 이사야가 예언한 대로 지혜와 지식의 영으로 그들을 채우심으로써 이 일을 수행

32) Novatian, De Trinitate, 29.

하신다( 사 11:2 ). 성령의 궁극적인 목적은 우리가 그리스도를 더 닮아 가

게 하는 것인데, 이것은 성령이 그리스도와 동등하시지 않다면, 즉 성

령도 하나님이시지 않다면 달성할 수 없는 목표다.

특히 주목할 가치가 있는 사실은 노바티아누스가 후대의 저술가들

이 신약성경의 종결 이후에 일어났다고 가정한 영적 은사의 중단에 대

해 전혀 알지 못했다는 것이다. 노바티아누스는 성령의 역사에 대해

쓰면서, “교회에 선지자를 세우시고, 교사를 가르치시고, 방언을 지시

하시고, 능력과 병 고침을 베푸시고, 놀라운 일을 행하시고, 영 분별을

주시고, 통치권을 부여하시고, 권면을 제시하시고, ‘카리스마타’( “은

사” ) 에 속한 다른 선물들이 무엇이든 명하고 안배하시는 분이 성령이

시니 이로 말미암아 주의 교회를 어디서나 및 만유 가운데 온전하고

완전하게 하신다”라고 말했다.33)

테르툴리아누스와 노바티아누스의 사례는 아버지와 아들 사이의 관

계를 공통 본질( ‘호모우시아’ ) 로 정의한 AD 325년 1차 니케아 공의회

훨씬 이전부터 요한복음 14-16장의 보혜사 본문에 주로 기초해 성령

의 신성에 대한 인식이 있었음을 보여 준다. 그러나 그 시대의 신조들

은 성령이 삼위일체의 다른 두 위격과 어떻게 관련되어 있는지를 설명

하지 않은 상태에서 성령에 대한 믿음만을 고백하고 있으며, 보혜사라

는 단어는 전혀 언급되지 않았다. 니케아 공의회의 여파로 ‘호모우시

오스’( “동일 본질” ) 의 정확한 의미를 결정해야 할 시기가 되어서야 비로

소 성령에 대한 질문이 다시 한번 제기되었다. 성령은 아버지와 아들 과 동일 본질로 여겨져야 하는가, 그렇지 않으면 아버지와 아들보다

열등한 존재인가? 많은 성경 구절이 모호하다는 사실 때문에 성령을

본질적으로 양태론의 용어로 생각하기가 상대적으로 쉬웠지만, 특히

33) Novatian, 29.

성경과

아버지 그리고/또는 아들이 그에게서 비롯되지 않은 작업을 수행하도

록 성령을 보내신 것으로 이해할 경우는 준아리우스주의적인 해법도 가능했다. 실제로 교회가 직면해야 했던 것은 바로 이 두 번째 선택안

이었으며, 성령의 신성에 대한 교리를 가능한 한 명확하고 포괄적으로

발전시킨 인물은 다름 아닌 가이사랴의 바실리우스( 329-379년 ) 였다.

바실리우스는 성령에 대해 특별히 다룬 작품을 쓴 최초의 기독교인

이었지만, 그 과정에서 다른 신적 위격들을 다루는 일은 불가피했다.

바실리우스가 선택한 출발점은 고린도전서 8장 6절에 나오는 사도 바

울의 진술에 대해 일부 신학자가 제시한 해석이었다. “한 하나님 곧 아

버지가 계시니 만물이 그에게서 났고……또한 한 주 예수 그리스도께

서 계시니 만물이 그로 말미암느니라.”34) 그런 신학자들은 마치 아버

지와 아들 사이의 실체적 차이를 나타내는 것처럼 “그에게서”와 “그로

말미암아”를 지나치게 미묘하게 구별했다. 성경 본문에는 성령에 대한

언급이 전혀 없음에도, 그들은 여기에 성령에 대한 정의로서 “그 안에 서”를 추가했다. 바실리우스는 이런 차이가 ‘휘포스타시스’( 또는 “위

격” ) 의 구별을 나타내는 것이지 실체의 구별이 아님을 받아들일 준비가

되어 있었는데, 하나님 안에서는 “〜에게서”, “〜로 말미암아”, “〜 안

에서”가 모두 같은 것에 해당하기 때문이다. 더욱이 바실리우스가 성

경 본문을 철저히 검토해 지적한 대로, 세 전치사 모두 세 위격에 대해

어느 정도 무차별적으로 사용될 수 있으며 실제로 사용되었으므로 삼

위일체적인 구별을 정의하기 위해 그런 전치사에 의존하는 것은 사실 상 불가능했다.35) 그것은 그 자체로 상호 교환 가능성은 아니더라도 세 위격의 동등성을 옹호하는 논증이었으나, 바실리우스에게는 성령 이 완전히 신적 존재라는 것을 증명하는 데 충분하지 않았다. 이것을

34) Basil of Caesarea, De Spiritu Sancto, 2 (4).

35) Basil of Caesarea, 4-8 (6-21).

위해 바실리우스는 제4 복음서를 포함한( 그러나 여기에 국한되지 않고 ) 다

양한 성경 구절에서 추론한 일련의 논증에 의존했다.

바실리우스는 성경에서 성령이 언급될 때마다 우리가 그 신적 본질

을 묵상하게 된다고 말하며 자기의 설명을 시작했다. 성령은 “하나님

의 영”( 마 12:28 ), 36) “아버지께로부터 나오시는 진리의 영”( 요 15:26 ), “정

직한 영”( 시 51:10 ) 등 다양한 이름으로 불리신다. 바실리우스는 심지어

예수께서 사마리아 여인에게 “하나님은 영이시다”라고 말씀하실 때

삼위일체의 셋째 위격( 요 4:24 ) 을 언급하신 것이 전혀 분명하지 않은데

도 그 말씀을 그대로 사용했다. 그래서 바실리우스는 “그러므로 우

리가 영에 대해 들었을 때, 변화와 변형의 대상이거나 피조물과 전혀

같은 본성에 대한 개념을 형성하는 것은 불가능하다. 우리는 우리의

구상 속에서 가장 높은 곳으로 나아가, 능력에서는 무한하고 크기에서

는 제한이 없으며 시간이나 세대로 측정할 수 없는 지성적 실체를 생

각하도록 강요받는다”37)라고 결론 내린다. 이것은 “성령”이라는 단

어가 경건한 독자에게 미치는 영향에 대한 합리적인 해석일 수 있지

만, 바실리우스가 제시한 예에서 알 수 있듯이 성령이 하나님이라고

선언하기 위해 그대로 사용할 수는 없다. 더 중요한 것은 신자의 마음

속에서 이루어지는 성령의 역사다. 바실리우스는 성령의 역사를 다음 과 같이 표현했다. “사람이 자기의 죄악으로 인해 더러워진 부끄러움

에서 정결해지고 다시 본연의 아름다움으로 돌아와 말하자면 왕의 형

상을 정결하게 하고 옛 모습을 회복한 후에야 비로소 보혜사께 가까이 나아가는 일이 가능하다.”38) 그런 일이 일단 일어나면 보혜사는 정결

36) 이 인용문과 이어지는 세 인용문은 Basil of Caesarea, 9에서 가져온 것이다.

37) Basil of Caesarea, 9 (22). 달리 명시되지 않는 한, 영어 번역은 다음에서 가져온 것이다. Blomfield Jackson, NPNF2, vol. 8, ed. Philip Schaff and Henry Wace (Buffalo: Christian Literature, 1895).

38) Basil of Caesarea, 9 (23).

해진 영혼에게 아들 안에 있는 하나님의 형상을 보여 주시며, 이번에

는 아들이 그 영혼을 아버지께로 인도하신다. 하지만 바실리우스가 명

확히 밝히지 않은 점은 누가( 또는 무엇이 ) 처음에 영혼의 정결함을 일으

키느냐는 것이다. 아마도 바실리우스가 계속 제안하듯이 그것은 성령

이 친히 하시는 일일 것이지만, 이 점에 대한 바실리우스의 생각이 실

제로 이것보다 더 명확할 수 있다는 점을 지적하는 것이 공정하다. 하

지만 나중에 바실리우스는 글을 쓰면서 이 점을 어느 정도 보완했다.

나는 그리스도를 고백하면서도 하나님이심을 부인하는 모든 사

람에게는 그리스도가 그에게 아무 유익도 주지 못하신다는 것을 증

언하고, 하나님을 부르면서도 아들을 배척하는 모든 사람에게는 그

의 믿음이 헛되다는 것을 증언하며, 성령을 배제하는 모든 사람에

게는 성령의 현존이 아니고서는 그런 믿음조차도 유지할 수 없으므

로 아버지와 아들에 대한 그의 믿음이 무익함을 증언한다. 이것은

성령을 믿지 않는 자는 아들을 믿지 않으며, 아들을 믿지 않는 자는

아버지를 믿지 않기 때문이며, 성령으로 말미암지 않고는 누구든지

예수를 주님이라고 말할 수 없기 때문이다[고전 12:3].39)

바실리우스가 성령의 신성과 아버지 및 아들과의 긴밀한 연관성을

증명하기 위해 사용한 또 다른 논증은 성령의 은사가 교회에 분배되는 방식이다. 바실리우스는 고린도전서 12장 4-6절을 인용한다. “은사는 여러 가지나 성령은 같고 직분은 여러 가지나 주는 같으며 또 사역은

여러 가지나 모든 것을 모든 사람 가운데서 이루시는 하나님은 같으

니.”40) 이 본문에 대한 바실리우스의 주석은 흥미로운 사실을 드러

39) Basil of Caesarea, 11 (27).

40) Basil of Caesarea, 16 (37).

사도가 성령의 이름을 처음으로 언급하고, 아들의 이름을 그다음

으로 언급하며, 아버지 하나님을 세 번째로 언급한다고 해서 세 위

격의 순위가 뒤바뀐다고 생각해서는 안 된다. 사도는 우리의 사고

습관을 따르고 있을 뿐인데, 우리는 선물을 받을 때 선물을 실제로

준 사람을 먼저 생각하고 그다음에야 이 사람을 보낸 대상을 생각

하며, 그런 후에야 선물을 보낸 대상이 어디에서 왔는지를 생각하

기 때문이다.41)

바실리우스는 이런 맥락에서 상당히 길게 설명하면서, 성령의 역

사가 하나님이 세상에서 행하시는 모든 일을 행하는 수단이라는 사실

을 증명했다. 이 사실은 특히 하나님이 “성령을 기름 붓듯 하셨고”( 행

10:38 ) 성령의 현존과 도움 없이는 아무것도 하지 않으신 예수의 지상

생애에서 분명하게 드러난다. “예수는 성령에게 이끌리어 마귀에게 시

험을 받으러 광야로 가셨다”( 마 4:1 ). 예수는 “하나님의 성령을 힘입어

귀신을 쫓아내셨다”( 12:28 ). 예수는 제자들에게 성령을 주셔서 죄를 용

서할 수도 있고 때에 따라서는 그렇게 하지 않을 수도 있는 능력을 주

셨다( 요 20:22-23 ). 모든 지점에서 성령은 하나님의 능력을 소유하고 분

배하시는 것으로 드러나므로, 성령이 어떤 면에서든 아버지와 아들

보다 열등하다고 믿는 일은 불가능해진다.

바실리우스가 성령의 신성을 변호하는 방식에서 눈에 띄는 사실은

바실리우스의 논증이 보혜사 본문에 크게 의존하지도 않으며, 이전 시

대에 흔히 볼 수 있었던 방식으로 요한복음에만 지나치게 치중하지도

41) Basil of Caesarea, 16 (37). 필자의 번역이다.

않는다는 것이다. 바실리우스가 보혜사를 언급할 때는 일차적으로 성

령이 고유한 의미에서 아들에게 속한 이름을 부여받으신 사실을 상기

시키기 위한 것인데, 바로 그 등식이 성령에게 부여되는 다른 많은 유

사한 칭호와 함께 성령을 신적 존재로 만드는 것이다.42)

바실리우스에게 특히 중요한 사실은 신약성경에서 성령을 “주”라고

부른다는 것인데, 이 칭호는 하나님을 위한 칭호며 특히 아들에게 적

용되는 것이다.43) 바실리우스가 이 사실을 논증하기 위해 사용한 주요

증거는 고린도후서 3장 14-17절에 나오며 해당 본문에서는 주를 영

이라고 명시적으로 언급하고 있지만, 그것이 반드시 ( 아들과 대조적으로 )

신격의 셋째 위격을 가리키는지는 본문 자체로는 명확하지는 않다. 또

한 성령이 아버지와 아들과 같은 방식으로 영광을 받으신다는 것은 바

실리우스가 요한복음 14장에 묘사된 대로 내주하시는 성령의 역사의 힘을 근거로 펼치는 주장인데, 해당 본문에서는 성령의 현존이 우리

안에 계신 아버지와 아들의 현존임이 분명하다.44) 여기서 바실리우스

는 다른 곳에서 그렇게 하는 것보다 제4 복음서에 더 많이 의존했으

나, 구약성경을 비롯한 성경의 다른 부분에서도 많은 참고문을 인용 했다.45) 현대 독자에게는 바실리우스의 논증이 종종 철저할 뿐 아니라

지루해 보일 수 있으며, 현대 본문 비평의 면밀한 조사에서 모두 살아 남지는 못할 것이다. 그러나 바실리우스의 세밀한 성경 본문 분석이 가져오는 누적 효과는 설득력이 있으며, 바실리우스가 쏟은 노고의 결 과는 오늘날 우리가 알고 있는 니케아 신경의 확장된 3항에 집약적으

42) Basil of Caesarea, 19 (48).

43) Basil of Caesarea, 21 (52).

44) Basil of Caesarea, 22 (53).

45) 우리가 예상할 수 있듯이 시편은 특별히 좋아하는 본문이어서 바실리우스는 시 8:5, 29:12(일부 번역본), 39:7, 57:8을 인용하지만, 학 2:4-5와 겔 1:1도 언급 했다. 다음을 보라. Basil of Caesarea, 23-24 (54-55).

로 나타나 있다.46)

삼위일체 교리

사도 이후 시대 초기에 교회의 표준 관행은 신격의 위격들을 개별적

으로 다루는 것이었는데, 아버지와 관련해 아들의 신성을 가장 크게

강조했다. 이 사실은 사도신경과 니케아 신경에서 확인할 수 있는데, 이 두 신경에서 아들에게 할애된 조항은 아버지나 성령을 말하는 조항

보다 훨씬 더 광범위하다. 삼위일체가 그 자체로 언급되고 있는 것은

아니지만 전체적인 양식은 삼위일체론적 성격을 띤다. 삼위일체라는

단어를 사용한 것으로 알려진 최초의 기독교인은 AD 180년경에 저술

활동을 한 안디옥의 테오필로스였으며, 그 후 삼위일체라는 단어는 점

점 신학 어휘에 들어가 그렇지 않았더라면 매번 개별적으로 언급해야

했을 “아버지, 아들, 성령”을 가리키는 약칭으로 주로 사용하게 되

었다.47)

초기 기독교인이 이런 접근법을 택한 이유는 가능한 한 성경의 증거

에 가깝게 머물기를 원했기 때문이며, 성경이 단순한 삼위일체 공식으

로 여겨질 수 있는 내용을 아주 드물게 말하기 때문이다. 가장 뚜렷한

사례는 마태복음 28장 19절인데, 거기서는 예수께서 제자들에게 가서

모든 민족에게 복음의 메시지를 선포하고 “아버지와 아들과 성령의

이름으로 세례를 베풀 것”을 말씀하셨다. 사도행전 8장 14-16절은 이

삼중 세례가 삼위일체 교리를 정당화하려는 일부 신학자가 후대에 만

46) 이 신경의 기원은 논란의 여지가 있지만 니케아 공의회에서 유래한 것은 아니다.

AD 381년 1차 콘스탄티노플 공의회에서(또는 그 직후에) 작성되었을 가능성이 높지만, 후대에서는 니케아 신경으로 여기기도 한다.

47) Theophilus of Antioch, AdAutoclytum, bk. 2, chap. 15.

성경과

들어 낸 것이 아니라 고대부터 내려온 것임을 증명한다. 우리는 일부

사마리아인이 세례를 받았으나 예수의 이름으로만 세례를 받았다는

말씀을 듣는다. 그렇게 세례를 베푼 이유는 알 수 없고 다만 그들이 성

령을 받지 못했다는 사실만 알 수 있다.48) 예루살렘의 사도들은 이 소

식을 들었을 때 사마리아인의 세례에 결함이 있음을 깨닫고 즉시 사마

리아로 가서 그렇게 세례를 받은 사람들에게 안수했다.

삼위일체에 대한 증거로서 마태복음 28장 19절의 중요성을 고려할

때, 초대 교회에서 이 구절이 그런 목적으로 대단히 적게 사용된 사실

을 알게 된다면 놀랄 것이다. 테르툴리아누스는 이 구절을 인용하기는

했으나 삼위일체에 대한 그의 주장을 분명히 뒷받침하는 구절임에도 그다지 중요하게 여기지 않았다.49) 히폴리투스와 오리게네스도 이 구 절을 다시 인용했으나, 명백한 내용 외에는 별다른 주석을 덧붙이지

않았다.50) 가이사랴의 바실리우스에게 이르러서야 마태복음 28장

19절에 기초해 삼위일체적 세례와 따라서 삼위일체 교리를 옹호하는

일련의 논증을 발견할 수 있다.51) 바실리우스는 성령의 참여 없이는

세례가 불완전하고 효과적이지 않음을 알았으며, 성령의 완전한 신성 에 대한 믿음을 확고히 하기 위한 논거로 이 본문을 사용하는 데 주저 하지 않았다. 바실리우스의 표현을 빌리면, 세례에서 성령을 아버지와 아들로부터 분리하는 것이 세례를 베

48) 아마도 이것은 사마리아인을 (기껏해야) 이등 유대인으로 대하는 편견의 결과였을 것이다. 사마리아인에게 세례를 준 사람이 그들이 전체 세례를 받을 자격이 없다고 생각하고 그들의 열등한 지위에 따라 이류의 세례를 준 것일 수도 있다. 그렇더라 도 이 오류는 신속하게 수정되었고 다시는 반복되지 않은 것으로 보인다.

49) Tertullian, Adversus Praxean, 26.

50) Hippolytus, Contra Noetum, 14; Origen, De Principiis, 1.3.2.

51) Basil of Caesarea, De Spiritu Sancto, 12 (28).

푸는 자에게 위험하고 세례를 받는 사람에게 아무 유익이 없다면,

우리가 어떻게 성령을 아버지와 아들로부터 안전하게 분리할 수 있

겠는가……우리가 아버지와 아들과 성령을 믿는 것처럼, 우리는 또

한 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 받는다. 먼저 신앙 고

백이 있어서 우리를 구원으로 인도하고, 그다음으로 세례가 따라와

우리의 동의에 인을 침으로써 확증한다.52)

바실리우스는 성령을 주제로 하는 그의 작품에서 해당 구절을 적어

도 다섯 번이나 다시 언급했는데, 그 이유는 분명하다. 바실리우스의

말을 빌리면, “성령은 아들이 아버지와 함께 언급되는 것과 똑같은 방

식으로 주 ( Lord ) 와 함께 언급된다. 아버지와 아들과 성령의 이름

은……세례에서 전달되는 단어들의 동격화에 따라 전달되며, 따라서

성령과 아들과의 관계는 아들과 아버지와의 관계와 동일하다.”53)

바실리우스 시대 이후로 성경적 삼위일체 교리를 정당화하기 위해

마태복음 28장 19절의 인용은 더욱 보편화되었으며, 일반적으로 세례

에 대한 구체적인 모든 언급과는 분리되어 사용되었다. 푸아티에의 힐라리우스( 310-368년 ) 가 삼위일체론을 뒷받침하기 위해 적어도 세 번

이상 인용했으나, 근본적인 세례의 맥락에 대해서는 거의 또는 전혀

언급하지 않은 것도 그런 경우였다.54) 그러나 이런 후기 단계에서조차

도 그 구절은 예상했던 것만큼 많이 사용되지는 않았다. 예를 들어, 삼

위일체를 주제로 15권의 책을 저술해 후대의 서방 신학자들이 교리를 표현하는 표준으로 자리 잡은 히포의 아우구스티누스( 354-430년 ) 도 이

52) Basil of Caesarea, 12 (28). 필자의 번역이다.

53) Basil of Caesarea, 26 (43). 필자의 번역이다.

54) Hilary of Poitiers, De synodis, 11, 29; De Trinitate, 2.1. 이 중 마지막은 기독 교 입문을 암시하지만 힐라리우스의 논증에서 핵심은 아니다.

성경과

구절을 전혀 언급하지 않았다.

마태복음 28장 19절과 비교하면, 삼위일체론을 뒷받침하는 다른 성

경 본문은 드물게 발견되는 편이다. 바실리우스는 신격의 세 위격이

모두 동등하게 경배와 영광을 받으신다는 증거로서 고린도후서 13장

13절의 “주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하

심”을 언급한 것은 사실이지만, 단지 지나가는 말로만 언급했을 뿐 그

주제를 발전시키지는 않았다.55) 더 논란의 여지가 있는 것은 카르타고

의 키프리아누스( 200-258년 ) 가 요한일서 5장 7절의 유명한 “요한의 콤

마”( 요한의 삼위일체적 삽입구라고도 부름 ) 를 언급했을 수도 있다는 것인데, 대다수 학자는 이 삼위일체적 언급이

본문에 추가되었다고 생 각하지만 확실하지는 않다.56)

히포의 아우구스티누스가 활동한 시대에 들어와서는 아들과 성령의

신성에 대한 성경적 증거가 철저하게 목록화되고 탐구되었다. 아우구

스티누스는 선배들의 작업에서 혜택을 누렸고, 선배들의 업적을 계승 해 후대의 표준이 될 체계적인 방식으로 그것을 표현했다. 대부분의

측면에서 아우구스티누스는 독창적이지도 않았고 그렇게 되기를 원하

지도 않았으나, 아우구스티누스가 전반적으로 보여 준 신중한 면모에

는 한 가지 중요한 예외가 있다. 다른 어떤 선배들과도 다르게, 아우구

스티누스는 창세기 1장 26-27절이 하나님뿐 아니라 인간 안에도 삼

위일체가 존재한다는 성경적 증거라고 생각했다. 해당 창세기 본문은 우리가 하나님의 “형상”과 “모양”대로 창조되었다고 말씀한다. 하나

55) Basil of Caesarea, De Spiritu Sancto, 25 (58).

56) Cyprian of Carthage, De unitate ecclesiae, 6. 다음을 보라. Michael Maynard, A History of the Debate over 1 John 5:7-8 (Tempe, AZ: Comma, 1995). 그러나 대니얼 월리스는 메이너드의 주장에 이의를 제기했다. 그의 다음 논문을 보라. “The Comma Johanneum and Cyprian,” accessed November 9, 2022, https://bible.org/article/textual-problem-1-john-57-8.

님이 삼위일체라는 점을 고려할 때, 아우구스티누스는 하나님의 형상

또한 삼위일체적 성격을 지니리라고 생각했다. 아우구스티누스는 자

기 자신을 알고 자기 자신과 자기 지식을 모두 사랑하는 인간 정신에

서 이런 삼위일체적 성격을 “발견했다.” 그래서 정신, 지식, 사랑이 결

합해 삼위일체의 그림을 형성한다.57) 아우구스티누스는 거기서 더 나

아가 정신에는 첫 번째 삼위일체보다 훨씬 더 분명하다고 생각되는 또

다른 삼위일체, 즉 기억, 지성, 의지가 있다고 말했다.58) 아우구스티누

스는 『삼위일체론』의 여러 권에 걸쳐 이런 사고의 흐름을 추구했으며,

종종 인간 정신의 작용을 하나님이 생각하고 행동하시는 방식에 대한

증거로 사용했는데, 이 모든 것은 궁극적으로 창세기 1장 26-27절에

기초한 것이었다!

이 분야에서 아우구스티누스의 사변은 신학자뿐 아니라 많은 사람

에게도 큰 관심을 끌고 있다. 많은 세속 사상가는 아우구스티누스에게

서 현대 심리학의 기원을 발견했으며, 아우구스티누스의 가르침의 신

학적 토대를 받아들이지 않거나 이해하지 못하는 많은 사람도 여전히

아우구스티누스의 글을 읽고 높이 평가하고 있다. 그러나 창세기 1장

26-27절에 대한 아우구스티누스의 해석은 인간을 이해하는 데는 대

단히 중요할지 몰라도 하나님에 대해서는 우리에게 거의 말해 주지 않

는다. 아우구스티누스도 이 사실을 알고 있었으므로 자기의 말에 마땅

히 그래야 하는 것보다 더 많은 권위를 부여하지 않도록 독자들에게 경고했다. 아우구스티누스의 견해가 아무리 타당할 수 있어도, 창세기

1장 26-27절은 하나님 안에 존재하는 삼위일체 교리를 위한 성경적

증거로 사용될 수 없다. 그런 삼위일체 교리를 위해서는 이미 그 토

대가 다져져 있었으며, 아우구스티누스도 성경을 통해 그들의 교리를

57) Augustine of Hippo, De Trinitate, bk. 9.

58) Augustine of Hippo, bk. 10.

형성하고 알리기 위해 성경에 주의하고 의지하는 후속 세대와 마찬가

지로 그 토대 위에 쌓았을 뿐이다.

아우구스티누스와 함께 교부 시대는 영광스러운 결론에 도달한다.

삼위일체 교리에 대한 논의가 아우구스티누스와 함께 끝난 것은 아니

지만, 적어도 서방 교회에서는 모든 후속 세대가 아우구스티누스에게

신세를 질 것이며 아우구스티누스의 눈을 통해 초기 전통을 읽게 될

것이다. 새로운 이론이 개발되고 성경에 대한 새로운 해석이 제시될

것이며, 전통적인 이론과 해석 중 일부에는 의문이 제기될 것이다. 그

러나 그것은 또 다른 이야기며 다른 시대에 해당하는 것이다. 교부 시

대가 끝날 무렵에는 정경 전통이 확립되었으며, 그 성경적 토대는 모

든 시대의 기독교인에게 계속해서 모범이 되는 방식으로 마련되었다.

성경학에서의 삼위일체

매디슨 피어스

현대 학문의 역사에서 특히 특정 상황과 특정 시기에는 삼위일체와

성경이라는 이 관계가 쉽사리 가정되지 않았다. 우리가 “삼위일체론적

주해”라고 부르는 해석 방식의 정당성이 모든 현대 성경학자 사이에

서 받아들여지는 것은 아니다. 오늘날에도 신앙 고백적 해석자들 사이

에서 누군가가 성경의 “T-단어”( 삼위일체를 가리킴 ) 에 대해 말하기 시작

하면 눈썹을 찌푸리는 반응이 목격된다. 물론 성경에 대한 권위 있는

견해를 고수하는 사람이라면 누구도 성경이 니케아 공의회에서 정의

한 정통 삼위일체관과 양립할 수 없다고 말하지 않을 것이다. 그러나

그런 사람도 모두 똑같이 어느 정도의 망설임을 표현할지 모른다. “삼위일체론적 주해”를 지향하는 우리 성경학자들은 두 가지 면에

서 더 잘할 수 있다. 첫째, “삼위일체” 또는 “삼위일체론”과 같은 용어

를 사용할 때 우리가 의미하는 바를 명확히 할 수 있다. 이런 작업에는

성경의 가르침을 니케아 신경과 같은 이후에 나온 글 및 신앙 고백과

의 관계에서 파악하는 것이 종종 포함된다.1) 이것이 중요한 이유는 삼

위일체론적 주해에는 잘못된 예도 일부 있기 때문이다. 예를 들어, 학 생들은 종종 다음과 같은 질문을 한다. “이 구절에서 아버지, 아들, 성

령을 확인할 수 있어요. 이것이 삼위일체의 증거인가요?” 이런 경우에

“그래, 물론이야”라고 대답해 주기를 바라는 학생들은 크게 실망하고, “뭐라고? 절대 아니야”라고 대답해 주기를 바라는 학생들도 마찬가지

일 것이다. 그 이유는 “삼위일체”가 어떤 면에서 보면 성경에 있지만, “삼위일체”에 대한 우리의 이해를 단순히 특정 구절에서 세 분의 신적

위격을 확인할 수 있는 것으로 축소한다면 삼위일체의 중요성을 격하

하고 삼위일체 교리에 대한 빈약한 “성경적” 묘사에 안주하게 될 수

있기 때문이다. 세 분의 위격이 언급된 구절에서 삼위일체의 측면과

그 중요성을 확인할 수는 있으나 삼위일체 교리를 반드시 가르치는 것

은 아니며, 삼위일체 교리가 설명되거나 명확히 드러나지 않는 것도

분명하다. 우리는 그런 맥락에서 하나님과 관련된 사실, 특히 초기 그

리스도인의 삶에서 각 신적 위격의 역할에 대한 사실을 알게 되지만, 그런 사실들은 삼위일체 교리에 대해서는 간접적으로만 가르친다.

그러나 여기서 추가적인 질문이 제기될 가능성이 있다. 성경은 삼위

일체에 대해 무엇을 가르치는가? 성경 문헌에서 삼위일체 교리의 어

떤 측면은 더 명확하고 어떤 측면은 덜 명확한가? 1세기 이후에 어느

정도의 발전이 있었다고 가정할 때, 요한복음과 니케아 신경으로 각각

대표되는 시대 사이의 발전 궤적은 얼마나 가파른가? 이런 것들도 중 요한 질문이지만 이번 장의 초점은 아니다. 따라서 몇 가지 전제를 통 해 이런 질문에 부분적으로 답변하고 인용문이 성경에서 삼위일체에 대한 우리의 이해와 어떻게 관련되는지에 대한 논의의 출발점을 제시

1) 나는 AD 381년에 공식화된 것으로 알려진 “니케아-콘스탄티노플 신경”을 가리키 는 약칭으로 이 어구를 사용하고 있다.

하겠다.

1. 나는 니케아 신경에 상당 부분 요약된 니케아파 신학이 우리

를 위해 보존된 이유가 그것이 성경에 대한 충실한 해석을

대표하기 때문이라고 가정한다.

2. 나는 성경에 대한 충실한 해석으로서 신경의 결론과 가르침

이 성경에 뿌리를 두고 있다고 가정하지만, 모든 구절이 같

은 방식으로 뿌리를 두고 있는 것은 아니다. 어떤 구절은 명

시적으로 언급된 것을 나타내지만, 어떤 구절은 가정되거나

암시된 것을 나타낸다.

3. 그러므로 나는 신경에 표현된 삼위일체의 기본 교리가 성경

에 있다고 가정한다.

이런 전제들은 신경에 대한 헌신뿐 아니라 높은 성경관에 대한 헌신

에도 필연적으로 내포되어 있다고 생각되는 것을 역설한다. 그렇더라

도 분명히 하자면, 신경이 성경에 뿌리를 둔다고 해서 신경 작성자들

의 모든 논쟁, 숙고, 가정이 성경에 반드시 표현되어 있다는 의미는 아

니다.

나 자신의 전제들을 바탕으로, 이번 장에서는 신약성경이 삼위일체

를 발전시키기 위해 성경의 인용문을 어떻게 사용하는지에 대한 구체

적인 견해와 함께 삼위일체론적 주해를 위한 우리의 방법에 대해 몇

가지 제안하겠다. 그래서 이번 장에서는 현대의 삼위일체론적 주해를

염두에 두지만, 어떤 의미에서는 우리가 “고대의” 삼위일체론적 주

해라고

세 위격에 비 추어 성경을 읽었던 방식도 염두에 둔다. 그러나 몇 가지 구체적인 제 안으로 넘어가기 전에, 이 주제에 대한 몇 가지 중요한 공헌을 개괄하

고 인용문을 중심으로 작업하는 간략한 이유를 설명하겠다.

최근 탐구

먼저, 더 명시적인 형태의 삼위일체론적 주해를 위한 길을 마련한

지난 30여 년간의 기독론 관련 연구를 개괄하겠다. 이 부분은 매우 선

별적이지만 다음에 이어질 내용을 위한 몇 가지 접점을 제공한다.

신적 정체성과 리처드 보컴의 작업

신약성경의 유대교적 배경에 대한 깊은 이해에서 비롯되어 20세기

후반 학자들 사이에 나타난 한 동향은 기독교와 유대교 일신론( 으로 묘

사된 것 ) 의 양립 가능성에 대한 문제를 다루는 것이었다. 학자들은 초기

유대인들이 어떻게 여호와와 예수를 동시에 믿을 수 있었는지를 궁금

해했다. 셰마에는 “이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 두 분의

여호와이시니라”라고 말하지 않는다. 여호와와 함께 예수를 숭배하는

것이 어떻게 양립할 수 있었는가? 래리 허타도의 엄청난 공헌 2)과 아

울러, 1998년 출간된 리처드 보컴의 작품 『십자가에 못 박히신 하나

님』은 이런 동향에 심각한 도전을 제시했다. 보컴은 예수께서 여호와

에게서 “존경”이나 “숭배”를 빼앗은 것으로 이해하기보다 신약성경

저자들이 어떻게 예수를 “신적 정체성”의 일부로 포함하는지를 보여 준다.3) 보컴은 예수를 여호와로 표현하는 방식으로서 칭호, 행동, 특성

2) 예. Larry W. Hurtado, Lord Jesus Christ: Devotion to Jesus in Earliest Christianity (Grand Rapids: Eerdmans, 2003); One God, One Lord: Early Christian Devotion and Ancient Jewish Monotheism, 3rd ed. (London: Bloomsbury, 2015).

3) Richard Bauckham, God Crucified: Monotheism and Christology in the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 35-40.

이 예수에게 적용되는 방식을 보여 줌으로써 이 작업을 수행한다.

보컴이 자기의 논제를 입증하는 방법을 보여 주는 대표적인 예는 소

위 빌립보 송가를 다루는 방식이다.4) 이 해석에서 보컴은 이사야서의

후반부, 즉 “고난받는 종”을 제시하는 이사야 52장 13절-53장 12절

에 대한 바울의 인유를 강조한다. 우리의 목적에 더 중요한 사실은 이

사야 45장이 헬라 전통에서 하나님이 자기의 기름 부음을 받은 자로

서 고레스에게 하신 말씀을 기록하고 있다는 것이다. 마지막 부분인

22-23절에서 여호와는 “땅의 모든 끝이여 내게로 돌이켜 구원을 받

으라 나는 하나님이라 다른 이가 없느니라 내가 나를 두고 맹세하기를

내 입에서 공의로운 말이 나갔은즉 돌아오지 아니하나니 내게 모든 무

릎이 꿇겠고 모든 혀가 맹세하리라 하였노라”라고 말씀하신다.

보컴은 이 이사야 본문에서 여호와가 독보적인 분이라고 일관되게

주장한다는 점을 강조한다. 여호와와 같은 이가 없다. 그래서 바울은

예수를 모든 무릎이 꿇고 모든 입이 시인하는 분으로 해석할 때, 예수

를 독보적인 여호와로 밝히는 것이다.5) 보컴의 작업은 그 자체로는 결

코 독보적이지 않더라도 삼위일체론적 주해에 중요한 것을 제공한다.

보컴의 작업은 예수를 신적 정체성이라고 부르는 것에 포함함으로써

여호와의 일체성을 강조한다. 그런 만큼 보컴은 신약성경 저자들이 예

수를 아버지와 하나라고 여겼다는 성경 본문 자체 안의 단서를 강조 한다.

내가 보컴의 작업에 진정으로 신세를 지고 있음에도 두 가지 비평을

제시해야 하는데, 여기서는 웨슬리 힐과 매튜 베이츠에게 어느 정도 의지한다. 첫째, 보컴에게 일차적 목적은 예수를 여호와로 밝히는 데

4) (이 저자와 마찬가지로) 보컴도 이것이 바울 서신보다 앞서 저작되었다고 생각하지 않는다. 다음을 보라. Bauckham, 57.

5) Bauckham, 52-53.

데이비드 배깃(David Baggett)

휴스턴 침례회 대학교 철학 교수

제럴드 브레이(Gerald Bray)

샘포드 대학교 비슨 신학부 신학 연구교수

매튜 에머슨(Matthew Y . Emerson)

오클라호마 침례회 대학교 신학·미술·인문학 학장

대니얼 힐(Daniel Lee Hill)

트루잇 신학교 기독교 신학 조교수

대리언 로킷(Darian R . Lockett)

바이올라 대학교 탤벗 신학부 신약학 교수

조너선 페닝턴(Jonathan T . Pennington)

서던 침례회 신학교 신약 해석학 교수

매디슨 피어스(Madison N . Pierce)

웨스턴 신학교 신약학 부교수

프레드 샌더스(Fred Sanders)

바이올라 대학교 토리 아너스 대학 신학 교수

토머스 슈라이너(Thomas R . Schreiner)

서던 침례회 신학교 신약 해석학 및 성경신학 제임스 뷰캐넌 해리슨 석좌교수

브랜던 스미스(Brandon D . Smith)

시더빌 대학교 신학 및 신약학 조교수

루카스 스탬프스(R . Lucas Stamps)

오클라호마 침례회 대학교 성경신학 및 종교학 디킨슨 석좌교수

스콧 스웨인(Scott R . Swain)

리폼드 신학교(올랜도) 총장 겸 조직신학 제임스 우드로 하셀 석좌교수

히스 토머스(Heath A . Thomas)

오클라호마 침례회 대학교 구약학 교수 겸 총장

키스 휫필드(Keith S . Whitefield)

사우스이스턴 침례회 신학교 교무처장, 대학원 학장, 신학 부교수

맬컴 야넬 3세(Malcolm B . Yarnell III)

사우스웨스턴 침례회 신학교 신학 연구교수