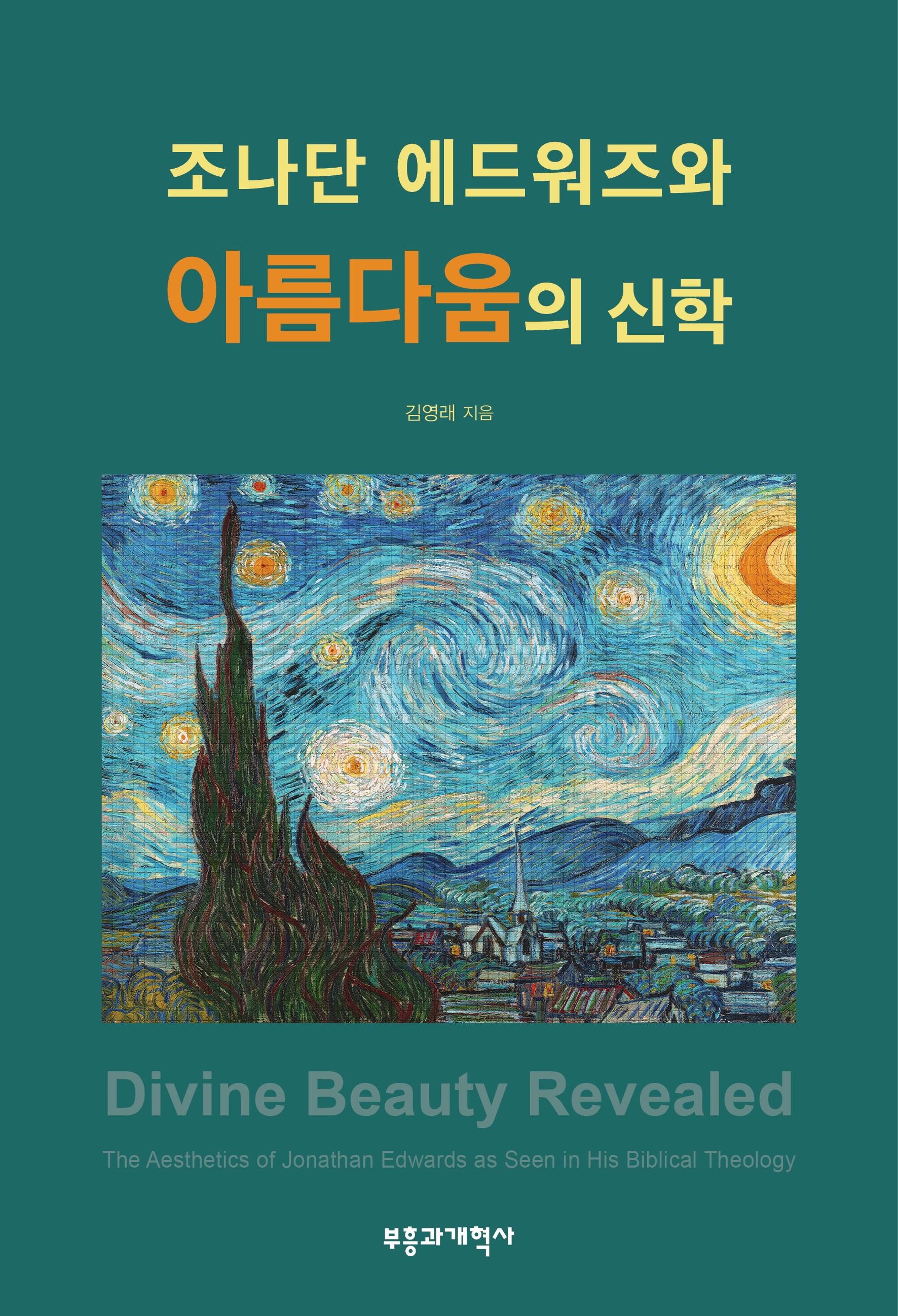

Copyright © 2025 Youngrae Kim, of the English original version Divine Beauty Revealed by Youngrae Kim.

This edition licensed by special permission of Wipf and Stock Publishers. www.wipfandstock.com

License arranged through rMaeng2, Seoul, Republic of Korea. All rights reserved.

This Korean translation edition © 2025 by The Revival and Reformation Press, Seoul, Republic of Korea.

This Korean edition features structural and supplementary changes, all approved and amended by the author. The original Introduction has been replaced with a new preface, and the original Chapters 2 and 3 have been merged into a single introductory section. Certain portions of the original Chapter 3 (pages 42–49) have been omitted. Five of Jonathan Edwards’ sermons, which were absent from the original edition, have been appended to the end of their corresponding chapters.

이 한국어판의 저작권은 알맹2를 통하여 Wipf and Stock Publishers와 독점 계약한 부흥과개혁사

에 있습니다.

저작권법에 의하여 한국 내에서 보호받는 저작물이므로 무단 전재와 무단 복제를 금합니다.

저자와의 합의 하에 본 한국어판에서 원서의 서론 부분이 저자가 새로이 쓴 서문으로 대체되었으며,

원서의 2장과 3장이 병합되어 서론으로 대체되었습니다.

원서 3장의 pp.42-49는 번역본에서 제했습니다. 원서에는 없는 에드워즈의 설교 다섯 편을 각 장의

말미에 추가했습니다.

조나단 에드워즈와 아름다움의 신학

발행일 2025년 11월 15일

지은이 김영래

펴낸이 김은주

펴낸곳 부흥과개혁사

편집 권대영 디자인 박슬기 기획 이승영 마케팅 권성직

인쇄소 영진문원

판권 Ⓒ부흥과개혁사 2025

주소 서울특별시 마포구 양화로6길 9-20, 2층(서교동)

전화 Tel. 02) 332-7752 Fax. 02) 332-7742

홈페이지 http://rnrbook.com e-mail rnrbook@hanmail.net

ISBN 979-11-7540-023-8 (93230)

등록 1998년 9월 15일 (제13-548호)

꿈꾸며 소망하는 교회들을 하나로 모아 주기 위한 깃발이고자 기독교 출판의 바다에 출항했다.

┃추천사 8

┃감사의 말 12

┃서문 14

서론: 조나단 에드워즈와 성경적 아름다움 32

조나단 에드워즈와 성경 32

인간 이성과 계시 40

조나단 에드워즈의 역할 59

소결론 61

조나단 에드워즈의 신학적 미학 62

아우구스티누스와 사랑의 미학 64

영국 계몽주의와 미학 70

존 로크의 미학 70

프랜시스 허치슨과 케임브리지 플라톤주의자들의 미학 75

조나단 에드워즈 미학의 중요한 특징 85

두 차원의 아름다움 86

18세기 이신론과 조나단 에드워즈의 소통하시는 존재로서의 하나님 이해

90

조나단 에드워즈와 미학적 용어들 92

소결론 95

99

들어가며 99

하나님의 존재와 삼위일체적 연합의 아름다움 100 하나님의 존재와 삼위일체적 연합의 아름다움에 대한 에드워즈의 철학적 고찰

133 ─ 설교: 하나님의 탁월하심 134

2장 피조세계와 아름다움 169

들어가며 169

에드워즈의 하나님의 창조의 아름다움에 대한 철학적 고찰 170

하나님의 아름다움과 창조 170

하나님의 아름다움과 하나님의 형상 179

하나님의 창조의 아름다움에 대한 에드워즈의 성경 해석 182

하나님의 아름다움과 천지창조 182

하나님의 아름다움과 하나님의 형상 188

아름다움과 타락 197

아름다움과 타락에 대한 에드워즈의 철학적 고찰 모형론 198

아름다움과 타락에 대한 에드워즈의 성경 해석 201

소결론 209

─

설교: 에덴의 동쪽 211

들어가는 말 242

구속자로서의 예수 그리스도의 아름다움에 대한 에드워즈 시대의 철학적

공격 243

그리스도와 구속 사역의 아름다움에 대한 에드워즈의 성경 해석 246

그리스도의 십자가 사건의 모형으로서의 제사 246

그리스도 중심적 구속 사역 251

예수 그리스도의 탁월성 254

예수 그리스도 안에서의 다양한 탁월성의 결합 255

예수 그리스도 안에서 완전히 다른 것으로 보이는 특성의 결합 255

예수 그리스도 안에서 인간의 이해로는 하나로 결합될 수 없을 것 같은 특성들의 조화 257

예수 그리스도 안에 존재하는 정의, 자비, 진리와 같은 서로 양립할 수

없는 특성들의 조화 263

예수 그리스도의 사역에서 드러나는 탁월성의 결합 264

성육신에서 나타나는 그리스도의 탁월성 264

공생애에 나타나는 그리스도의 탁월성 266

수난에 나타나는 그리스도의 탁월성 268

높아지심(승귀에 나타나는 그리스도의 탁월성) 275

최후 심판에 나타나는 그리스도의 탁월성 277

예수 그리스도의 이름들의 다양성에서 발견되는 다양한 탁월성 278

구속의 아름다움 279

영광과 구속 279

거룩함과 구속 288

소결론 291

─ 설교: 구속 사역을 통해 영광 받으시는 하나님: 그 모든 과정에서 인간

이 하나님께 전적으로 의존함으로 인하여 295

4장 교회와 아름다움 321

들어가는 말 321

조나단 에드워즈의 교회의 아름다움에 대한 철학적 고찰 322

조나단 에드워즈의 교회의 아름다움에 대한 성경 해석 329

에드워즈의 성경적 교회 이해 329

그리스도와 교회 사이의 구속적 연합과 공유된 영광 331

교회의 행복과 하나님의 의 334

교회의 점진적 아름다움 337

성령과 교회 339

참된 성도와 교회의 아름다움 341

소결론 345 ─ 설교: 복음 사역자들의 참된 탁월성 347

5장 천국과 아름다움 375

들어가는 말 375

조나단 에드워즈의 천국의 아름다움에 대한 철학적 고찰 376

조나단 에드워즈의 천국의 아름다움에 대한 성경 해석 381

천국의 그리스도 중심적 아름다움 381

천국의 삼위일체적 아름다움 384

하나님의 아름다움과 천국에서의 성도 386

천국에서 아름다우신 하나님을 바라봄: 지복직관 390

소결론 396

─

설교: 천국은 사랑의 나라입니다 397

결론: 조나단 에드워즈와 아름다움의 세계 444

┃참고문헌 451

조나단 에드워즈 사상의 배경

조나단 에드워즈가 18세기 미국의 가장

신학자 중 한 명

이라는 사실에는 이견이 없다. 그는 풍부하고 폭넓은 학문적 역량을

활용하여 다양한 저술을 남겼으며, 동시대 철학자들이 기독교에 대해

제기한 질문들에 그들의 방법론을 사용해 답변하고자 노력했다. 한편

으로 그는 청교도 전통 아래에서 개혁주의 신학을 고수했으며, 다른

한편으로는 당대 세속 학문의 흐름이었던 영국 계몽주의 사상에서 아

이디어를 끌어왔다. 이러한 이중적 배경은 후대 학자들 사이에 치열한

논쟁을 불러일으켰다.

페리 밀러( Perry Miller ) 등의 일부 학자들은 조나단 에드워즈가 전통

적인 청교도주의에서 벗어나 계몽주의, 특히 존 로크( John Locke ) 의 철

학 사상을 활용하여 자신의 신학과 철학을 발전시켰다고 주장했다. 이

에 반해 콘라드 체리( Conrad Cherry ) 와 이안 머리( Iain Murray ) 등 다른 학

자들은 에드워즈가 계몽주의와 로크의 사상을 따랐다는 해석에

을 공정하게 평가하기가 쉽지 않다. 이러한 맥락에서 에드워즈의 지적

우선순위와 핵심 관심사를 더 잘 이해하려면 그의 사상의 기본 틀을

규명할 필요가 있다.

조나단 에드워즈 사상의 기본 틀: 성경

에드워즈는 방대한 수의 저작을 남겼을 뿐 아니라, 그의 집필 활동 을 통해 매우 다양한 주제를 다루었다. 저술의 주제가 다양함에도 불

구하고, 그의 저술의 주된 목적은 신학적이고 성경적이며 목회적인 것

이었다. 즉, 에드워즈 사상의 일차적 기반은 세속 철학이 아닌 성경이 었다. 에드워즈는 철학과 신학의 관계를 이해함에 있어 교회의 전통인

“철학은 신학의 시녀”( philosophia ancilla theologiae )라는 견해를 따랐다.

아비후 자카이( Avihu Zakai ) 의 평가처럼, 에드워즈에게 철학은 신학의

시녀였다. 따라서, 에드워즈가 철학적 방법론을 활용해 자신의 사상을

전개했더라도, 철학 자체는 그의 관심사의 핵심이 아니었다. 앞서 언

급한 바와 같이, 에드워즈는 신학과 성경을 바탕으로 자신의 사상을 발전시켰다. 그렇다면 신학과 성경은 에드워즈 사상의 토대에서 어떤

역할을 했을까?

조나단 에드워즈는 많은 이들로부터 “가장 위대한 신학자”( the greatest theologian ) 로 평가받아 왔으며, “미주 역사상 가장 위대한 종교 사 상가”( the greatest religious thinker in the history of the Americas ) 로 간주되기도 한다. 에드워즈는 자신의 저술에서 다양한 교리적 및 신학적 주제들을 다루었지만, 그가 이해한 신학의 정의는 매우 단순명료했다. 그는 신 학을 자신의 표현으로 ‘Christian divinity’라고 부르며, ‘그리스도를 통해 하나님께 살아가는 교리’( the doctrine of living to God by Christ )라고 정의했다. 해리 스타우트( Harry S. Stout ) 는 예일판 조나단 에드워즈 전

집 22권( Works of Jonathan Edwards vol. 22, Yale edition ) 서문에서 에드워즈의

신학 정의를 분석하며, 에드워즈가 신학을 얼마나 중요하게 여겼는지

설명한다. “그리스도인들은 이러한 종류의 지식에서 성장하기 위해 노

력해야 한다. 에드워즈의 표현대로, 그들은 그것을 ‘중대한 일로 삼아

야 한다’( make a business of it ). 하나님은 바로 이 목적을 위해 인류에게

이해력이라는 능력을 주셨다. 신학( divinity ) 의 대상들은 그 자체로 ‘최

고로 탁월한 것들’( things of superlative excellency )이므로 추구할 가치가 있다.” 1)

에드워즈의 신학적 중요성은 그가 다양한 신학적 및 교리적 주제에

대한 글과 책을 집필했다는 사실에서 분명히 드러난다. 그의 저술이 방대하여, 그가 사망한 이후에도 편집과 출판 작업이 계속될 정도

였다. 그가 저술에서 다룬 신학적 및 교리적 주제들은 다음과 같다.

1. 생전에 출판된 저서들: 칭의론( Justification )–“Justification by Faith Alone”( 1738 ) ; 성령론( Pneumatology )–“Distinguishing Marks of a Work of the Spirit of God”( 1741 ) ; 부흥론–“Some Thoughts Concerning the Present Revival of Religion”( 1742 ) ; 종말론 ( Eschatology ) –“Humble Attempt”( 1747 ) ; 성찬론( Eucharist )–“An Humble Inquiry into the Rules of the Word of God, Concerning the Qualifications Requisite to a Compleat Standing and Full Communion in the Visible Christian Church”( 1749 ) ; 인 간론( Anthropology )–“Freedom of Will”( 1754 ) 및 “Original

1) WJE 22:81. 본서에서는 예일판 조나단 에드워즈 전집(the Works of Jonathan Edwards Yale edition)을 표기함에 있어 다음의 약어를 사용하겠다. WJE 권 수: 페이지 번호.

Sin”( 1758 ).

2. 사후에 출판된 저서들: 교회론( Ecclesiology )–“Ecclesiastical Writings”; 신론–“Writings on the Trinity, Grace, and Faith”; 구원론–“A History of the Work of Redemption”.

위에 열거한 저서들 외에도, 에드워즈는 현대 조직신학에서 다루어

지는 광범위한 신학 주제들에 대해서도 저술했다. 그의 이러한 신학적

저술들은 후대의 에드워즈 연구자들이 에드워즈의 신학 체계를 재구

성하고 조명하는 데 큰 도움을 주었다.

에드워즈의 독창적이면서도 전통적인 신학은 수많은 사람에게 큰

영향을 미쳤으며, 많은 신학자에게 그의 신학을 연구하도록 영감을 주

었다. 특히, 현대 신학자들은 에드워즈의 신학 정의에서 드러나듯 그

의 하나님 중심적 신학에 많은 영향을 받았다. 이러한 학자들에는 기

독교 문화 학자 리처드 니부어( H. Richard Niebuhr ), 윤리학자 윌리엄 스

폰( William C. Spohn ), 미학 분야의 에드워드 팔리( Edward Farley ), 공적 신 학 분야의 테런스 티센( Terrance L. Tiessen ) 등이 있다. 현대 학계에서

에드워즈 신학의 공헌은 에드워즈의 신학이 그의 사상을 형성하는 데 중요한 역할을 했음을 보여 주는 증거가 된다.

에드워즈에게 하나님의 계시된 말씀이 최고의 권위를 지녔지만, 그 는 인간 이성을 결코 폄하하지 않았다. 그는 이성의 중요성을 분명히 이해하고 있었다. 그러나 계시가 없는 상황에서 이성이 지닌 한계 또 한 크다고 보았다. 에드워즈는 이성을 다음과 같이 정의했다. “이성 이라 함은 지적인 존재가 명제의 진위를 판단하는 힘이나 능력으로서, 오직 명제를 살펴봄으로써, 즉 직관과 자기 증명을 통해 즉각적으로 판단하거나, 또는 이미 직관으로 명백해진 몇몇 명제를 결합함으로써

( 또는 최소한 그 증거가 본래 직관에서 비롯된 경우 ) 판단하는 능력이다.” 2) 에드

워즈는 인간 이성을 폄하하기보다는, 오히려 이성의 능력을 강조하며

“합리적인 논증도 영혼을 설득하여 종교적 사안들의 진리에 대해 구

원에 이르게 하는 확신을 줄 수 있다”3)고 주장했다. 또한, 에드워즈는

설교 “신적 진리에 대한 철저한 지식의 유익과 중요성”( The Importance and Advantage of a Thorough Knowledge of Divine Truth ) 에서 인간 이성의 기원

을 설명하면서, 이성이 인간을 “짐승들”( the brutes )과 구별해 주는 능력

이라고 밝혔다.

“[하나님은] 인간에게 짐승들과 공통되는 몇 가지를 주셨다. 예

를 들어 외적 감각, 신체적 식욕, 육체적 쾌락과 고통을 느끼는 능

력 등 동물적인 기능들은 인간과 짐승이 공유하는 것이다. 그리고

하나님은 인간에게 짐승들보다 뛰어난 몇 가지를 주셨는데, 그중

가장 중요한 것은 이해력과 이성의 능력이다. 우리의 할 일은 분명, 우리를 짐승과 구별하는 이러한 능력들을, 그 능력들의 주된 목적

에 관계되는 것들을 행하는 데 사용하는 데 많이 있어야 할 것 이다.” 4)

그러나 에드워즈는 일관되게 계시가 이성보다 우월하다는 입장을

견지했다. 그는 설교 “어두운 세상, 어두운 마음속의 빛”( Light in a Dark World, a Dark Heart ) 에서 계시 없는 이성의 한계를 다음과 같이 지적했다.

“계시 없이 자연적 이성의 모든 빛을 가지고 있었음에도, 그들은 짐승 같은 무지에 빠져 버렸고, 신적 계시로 인해 더 나은 것을 배운 우리로

2) WJE 23:359.

3) WJE 18:162.

4) WJE 22:90.

서는 도저히 이해할 수 없는 헛되고 터무니없으며 우스꽝스러운 개념

들에 빠져들었다.” 또한, 같은 설교에서 에드워즈는 합리적 지식은 영

적 지식을 추구하는 도구에 불과하다고 역설했다. “[사도는] 그리스도

인 히브리인들이 하나( 영적 지식 ) 를 다른 하나( 합리적 지식 ) 를 위해 추구

하도록 하기를 원한다……[영적 지식]은 다른 하나[합리적 지식]를 통 해 그 최종 목표로서 추구되어야 한다.” 5)

에드워즈는 성령으로 말미암아 ‘새로운 마음의 감각’( new sense of heart )을 얻은 신자만이 참된 계시인 성경의 ‘맛’을 알 수 있는 특권을

누린다고 주장했다. 그는 성령을 통한 종교적 체험이 이러한 ‘새로운 마음의 감각’의 필수 전제조건이라고 보았다. 에드워즈는 “성령은 사 람들에게 죄를 깨닫게 하며” 또 “성령은 성도의 마음속에서 내주하는

생명의 원리로 역사한다”고 말하여, 그것을 “자연인의 마음”( the mind of a natural man )과 대비했다. 6) 뿐만 아니라, 에드워즈는 “성령은 성도의

마음과 연합하여 그를 자신의 성전으로 삼고, 새롭고 초자연적인 생명 과 행동의 원리로서 그를 움직이고 영향을 준다”고 설명했다. 7) 나

아가 하나님의 영, 곧 성령은 “그곳에서 자신의 본성에 따라 역사하고

소통하신다”고 밝혔다. 8)

에드워즈는 한 설교에서 ‘새로운 마음의 감각’에 대한 자신의 견해 를 드러냈다. 그가 말하는 ‘새로운 마음의 감각’이란 “종교적 대상들에 나타난 신적이고 최고로 탁월한 속성에 대한 참된 감각”이다. 9) 에드

5) WJE 22:87. 6) WJE 2:410-411. 7) WJE 2:411. 8) WJE 2:411. 9) 조나단 에드워즈는 『신앙감정론』(The Religious Affections)에서 새로운 “마음의 감각”에 대해 설명하고 있지만, 이 감각은 1733년 노샘프턴에서 처음 설교되고 이 듬해 보스턴에서 출판된 설교 『신적이고 초자연적인 빛』(ADivineandSupernatural Light)에서도 분명하게 드러난다. 이 감각은 참된 아름다움의 감각과 밀접하게

워즈는 성경의 ‘맛’과 신자와의 관계를 설명하기 위해 꿀의 비유를 들

었다. 그는 새로운 마음을 얻은 사람은 “어떤 책보다도 성경에서 가장

큰 기쁨을 발견한다. 종종 성경을 읽을 때 모든 말씀이 마치 내 마음을

두드리는 것처럼 느껴졌다. 내 마음속 무엇인가와 그 달콤하고도 강력

한 말씀들 사이에 조화가 느껴졌다”고 고백했다.

간단히 말해, 이 ‘새로운 마음의 감각’은 꿀의 맛을 직접 아는 감각

과 같다. 꿀을 눈으로 보기만 하는 사람은 결코 그 맛을 알 수 없듯이 말이다. 에드워즈는 성경을 소유하는 것을 “방대한 신적 지식의 보화

를 소유하는 것”에 비유했다. 그는 성경을 부지런히 연구하고 해석하

는 것의 중요성을 다음과 같이 강조했다.

“이 책 가득한 신성한 가르침들(성경)은 모든 능력과 처지의 사

람들에게 적용된다. 배운 사람들뿐 아니라 배우지 못한 사람들, 젊

은이와 노년층, 남성과 여성 등 모든 부류의 사람들이 연구하기에

적합한 것이다. 그러므로 거룩한 성경을 접할 수 있는 모든 이들은

이 진리들의 지식을 얻는 일을 자기 주요 임무로 삼아야 한다.”10)

또한, 에드워즈는 자신의 ‘결심문’( Resolutions ) 제28항에서 “성경을

매우 꾸준하고 지속적이며 빈번하게 연구하여, 내가 그에 대한 지식에

서 자라고 있음을 발견하고 분명히 인식할 수 있게 하겠다”고 결심

연결되어 있다. 에드워즈는 이 감각을 다음과 같은 다양한 표현으로 설명한다. 즉, “하나님의 말씀에 계시된 사물들의 신적 탁월성에 대한 참된 감각”, “그 거룩함과 은혜의 사랑스러움과 아름다움에 대한 감각”, “그리스도의 탁월성에 대한 감각”, “참된 탁월성에 대한 감각” 및 “신적 아름다움 또는 탁월성에 대한 감각” 등이다. WJE 17:406, 413-423. 10) WJE 22:91.

했다. 11) 그는 성경의 신적 권위를 강조했을 뿐 아니라, 성경에 모든 철

학적 가르침과 신학 위에 군림하는 최고의 권위를 부여했다. 에드워즈

는 “기독교 신학 전체는 하나님의 계시에 달려 있다. 자연의 빛을 통해

하나님과 그분께 대한 우리의 의무에 관한 많은 진리가 분명히 드러나

지만, 자연의 빛으로 우리가 알아야 할 방식으로 가르쳐지는 진리는

하나도 없다”고 주장했다. 12)

요약하면, 에드워즈에게 성경은 성령으로 ‘새로운 마음의 감각’을

얻은 신자들에게 주어진 “방대한 신적 지식의 보화”이며, 하나님을 아

는 지식에 있어서 성경은 이성이나 그 밖의 어떤 지적 사물보다 최고 의 권위를 지닌다. 따라서, 에드워즈가 자신의 사상과 저술을 전개하

는 데 많은 이성적 방법론을 사용했음에도, 그의 신학의 근본 토대는 하나님의 계시된 말씀임을 알 수 있다.

여기에서 본 논문의 주제와 관련하여 몇 가지 중요한 질문이 제기

된다. 첫째, 에드워즈의 미( 美 ) 에 대한 이해가 성경 해석에 기초하고

있다는 사실을 아는 것이 그의 사상의 토대를 이해하는 데 어떻게 도

움이 될까? 둘째, 에드워즈의 성경 해석은 계몽주의와 교회 전통에서

발견되는 미의 통찰을 어떤 방식으로 반영하고 있을까?

조나단 에드워즈의 아름다움 이해

우리의 지식은 하나님에 대한 지식과 피조세계에 대한 지식이라는 두 범주로 나눌 수 있다. 이러한 맥락에서 에드워즈의 미학은 그의 전 체적인 사상 이해를 관통하고 있는데, 이는 에드워즈가 하나님과 피조 세계를 아름다움이라는 기준으로 구별하기 때문이다. 먼저, 에드워즈

11) WJE 16:755. 12) WJE 20:52.

는 아름다움의 근원을 삼위일체 하나님께 두었다. 그는 이 세상에서

발견되는 아름다움이 하나님 안에 있는 본래의 아름다움의 반영이라 고 믿었다.

하나님은 다른 모든 존재보다도 무한히 위대하고 뛰어나실 뿐 아

니라, 만유 존재 질서의 머리이시다. 하나님은 모든 존재와 모든 아

름다움의 토대이자 근원이시다. 만물이 완전하게 하나님께로부터

나왔으며, 가장 절대적이고 완전하게 하나님께 의존하고 있다. “만

물이 그에게서 나오고 그로 말미암고 그에게로 돌아감이라”는 말

씀처럼, 하나님의 존재와 아름다움은 모든 존재와 탁월함의 총합이

자 본질이라 할 수 있다. 이는 태양이 대낮의 모든 빛과 광명의 근

원이며 총체인 것보다도 훨씬 더 그렇다.13)

에드워즈가 아름다움의 원형을 하나님께 두는 이유는 하나님의 도

덕적 완전성 때문이다. 에드워즈에 따르면, 모든 아름다움은 하나님의

도덕적 완전성에서 비롯되며, 영혼은 이러한 하나님의 도덕적 완전성

을 통해 거룩함의 참된 아름다움을 경험하게 된다. 또한, 에드워즈는

삼위일체 하나님의 이러한 아름다움이 사랑 안에서 드러난다고 생각 했다. 그는 삼위일체 위격의 신학적 근거가 삼위 하나님 사이의 사랑

에 있다고 보았다. 에드워즈는 사도행전 20장 28절에 대한 설교에서

“하나님의 존재의 영원하고 무한한 행복은 사회적인 성격을 띠는 것

처럼 보인다. 이는 삼위일체 하나님의 위격들 사이의 무한히 복된 연

합과 행복에 있으며, 그들은 서로 안에서 행복해한다. 성부 하나님과

성자 하나님은 영원부터 서로 안에서 기뻐하시는 것으로 묘사된다”고

13) WJE 8:551.

말했다.14) 그는 사랑에 필연적으로 ‘사랑하는 자’( lover ), ‘사랑받는 대

상’( what is being loved ) 및 ‘사랑 자체’( love[per se] )가 포함된다는 아우구

스티누스의 사랑 이해를 받아들였고, 성령을 “성부와 성자 사이에서

서로를 무한히 사랑하고 기뻐하게 하는 하나님의 활동”으로 정의했다.

또한, 성령을 사랑으로 규정하며 성령은 “신성의 조화와 탁월함과 아

름다움”이라고 설명함으로써, 아우구스티누스 전통의 필리오케 ( filioque ) 교리를 주장했다. 더 나아가 그는 성령을 “신적 아름다움( Divine beauty ) 이자 사랑과 기쁨”이며 “신성의 조화와 탁월함과 아름다움”

이라고 부연했다.

삼위일체의 위격들이 서로를 무한히 사랑할 수 있는 이유는 각 위격 의 무한한 아름다움에 근거한 자기 사랑( self-love ) 때문이다. 하나님의 사

랑과 탁월하심 및 아름다움에 대해 에드워즈는 다음과 같이 설명했다.

하나님의 탁월하심에 대해 말하자면, 그것은 하나님 자신의 자기

사랑에 있다는 것이 분명하다. 하나님은 우주를 창조하시기 전에도

지금과 마찬가지로 탁월하셨다. 만일 영적 존재의 탁월함이 그 존

재의 성향과 활동에 있다고 한다면, 하나님이 그때 다른 방식으로

탁월하실 수는 없었을 것이다. 왜냐하면 그분 자신의 모든 활동이

그분 자신을 향해 있었기 때문이다. 그리고 하나님이 자신을 향해

활동하시는 방식은, 성부와 성자의 상호 간의 사랑 안에서 자신을

무한히 사랑하고 기뻐하시는 것 외에는 없다. 이로써 제3의 위격, 즉 위격적 성령, 다시 말해 하나님의 거룩함이 이루어지는데, 이는

곧 하나님의 무한한 아름다움이며, 하나님의 만유에 대한 무한한

14) Manuscript sermons, Beinecke Library, Yale University. Amy Plantinga Pauw, The Supreme Harmony of All: The Trinitarian Theology of Jonathan Edwards (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2002), 76에서 재인용.

동의(사랑)인 것이다.15)

이처럼 하나님 자신의 아름다움과 사랑을 스스로 전달하시는 속성

은 피조세계의 이차적 아름다움과 사랑과는 구별되는 근원적인 아

름다움이자 사랑이다. 맥클라이먼드는 에드워즈의 말을 인용하여 “피

조물 안에 있는 모든 아름다움은 하나님의 아름다움에 참여함으로 얻

는 아름다움인 반면, 하나님 안의 모든 아름다움은 하나님의 가장 내

밀한 본성에서 나오며 하나님 밖의 어떤 근원에서도 비롯되지 않

는다”고 설명한다. 또한, 그는 “아름다움은 결코 정적인 것이 아니라, 삼위일체와 피조세계 안에서 작용하는 역동적이며 창조적인 원리

였다”고 부연한다.16) 에드워즈는 계속해서 말한다. “하나님이 자신 안

에 ‘자신의 존재가 자기 존재와의 합치’, 즉 자신의 성령 안에서 자신

을 사랑하심으로 이루어진 아름다움을 지니신 것은 하나님께만 특유

한 것이다. 반면, 다른 존재들의 탁월함은 다른 이들을 사랑하는 것, 하

나님을 사랑하는 것, 그리고 그의 성령의 나눔에 있다.”17)

한편, 에드워즈의 사상에서 피조세계는 하나님의 아름다움과 탁월

하심의 발산( emanation ) 의 결과다. 롤랜드 앙드레 델라트르( Roland André

Delattre ) 는 삼위일체 교리에 근거하여, 조나단 에드워즈가 하나님의 자

족하심을 “하나님의 전달적이고 창조적인 광휘”로 해석했다고 지적 한다. 에드워즈는 삼위일체를 설명함에 있어 내적 방식( ad intra ) 과 외

적 방식( ad extra ) 으로 구분했는데, 전자는 성부, 성자, 성령이 사랑과 아름다움으로 연결된 내적 구조를 나타낸다. 이러한 내적( ad intra ) 사

15) WJE 6:364.

16) Michael J. McClymond and Gerald R. McDermott, The Theology of Jonathan Edwards, 1st edition. (New York: Oxford University Press, 2011), 96-97.

17) WJE 6:365

랑과 아름다움과 탁월하심과 영광은 외적으로( ad extra ) 드러나며, 그

것이 곧 창조다. 다시 말해, 하나님은 무한히 위대하고 선하시기에 세

상을 창조하실 때 자신의 존재를 최종적이고 궁극적인 목적으로 삼으

셨다. 하나님 안에는 무한한 선의 충만, 모든 완전성, 모든 탁월함과 아

름다움 및 무한한 행복이 있다. 하나님은 자신의 “무한한 선의 충만함

을 나누어 주기 위해” 세상을 창조하셨다. 따라서, 이 세상은 하나님의

충만하심으로 인해 하나님과 밀접하게 연합된다. 하나님은 모든 탁월 함과 아름다움의 충만한 근원이시며, 이 세상은 하나님의 이러한 충만

하심의 발산으로 창조되었으므로, 세상에는 하나님의 아름다움을 닮

은 아름다움의 형상이 존재하게 되었다. 에드워즈는 말한다.

세상의 아름다움은 전적으로 그 내부에서든 최고 존재와의 관계

에서든 달콤한 상호 일치(consent)에 있다. 물질 세계의 경우 수많

은 다른 종류의 일치(consent)가 존재하지만, 그중 가장 달콤하고

매혹적인 아름다움은 영적 아름다움(spiritual beauties)과 닮아

있다는 점이다. 그 이유는 영적 아름다움이 무한히 가장 위대하고, 물질적인 육체는 존재들의 그림자에 불과하므로, 영적 아름다움을

그림자로 드러내는 만큼 물질 세계는 더욱 매혹적이어야 하기 때문 이다.18)

따라서, 세상의 아름다움은 이차적 아름다움이며, 이차적 아름다움 은 삼위일체 하나님이라는 일차적 아름다움의 형상이며 그림자다.

조나단 에드워즈의 미학은 부분적으로 계몽주의 학자들, 아우구스 티누스, 신플라톤주의자들과 같은 전통적 또는 현대적 사상가들의 견 18) WJE 6:305.

해와 유사하게 보일 수도 있다. 실제로 에드워즈가 자신의 미학을 전

개하는 과정에서 이들의 철학이나 방법론을 일부 차용한 것도 사실 이다. 그러나 에드워즈의 미학은 다른 저작들에서와 마찬가지로 그의

성경 해석을 중심으로 형성되었으므로, 이러한 사상가들의 이해와는

분명한 차이가 있다. 본서에서는 에드워즈의 성경 해석과 그의 신학적

미학에 초점을 맞추겠다. 다만 에드워즈의 신학적 미학을 공정하게 분

석하기 위해, 필요한 경우 그의 사상이 영향 받은 다른 학자들이나 서

구 교회 전통과의 연관성도 부분적으로 언급할 것이다.

선행 연구 검토

롤랜드 앙드레 델라트르( Roland André Delattre ) 는 조나단 에드워즈의

아름다움에 대하여 본격적인 연구를 수행한 학자다. 델라트르는 “아

름다움은 무엇보다도 에드워즈의 존재 이해에 근본적이다”고 말한다.

그는 기존의 에드워즈 연구자들이 객관적 아름다움을 지각하는 ‘미적

감각’( sense of beauty ) 에 대해서는 다양한 연구를 해 왔지만, 그 감각의

대상인 아름다움 그 자체에 대한 연구는 충분하지 않았다고 주장한다.

조나단 에드워즈에게 아름다움은 존재 전체의 체계를 비추는 내적이

고 구조적인 원리다. 델라트르는 “에드워즈의 이해에 따르면 하나님의

존재, 인간의 도덕적・종교적 삶 및 우주적 존재 질서는 아름다움의

실재( reality of beauty ) 로 가장 잘 이해될 수 있다”고 주장한다. 이러한

논지에 근거하여, 델라트르는 에드워즈가 삼위일체 교리를 세우는 ‘플

랫폼’( platform ) 으로 아름다움을 활용했다고 평가한다.

또 다른 에드워즈 연구자인 이상현은 에드워즈 신학의 핵심 개념으

로 ‘성향의 존재론’( dispositional ontology ) 을 평가한다. 그는 에드워즈 신

학에서 하나님의 성향을 ‘탁월한 성향’이자 ‘참되고 궁극적인 아름다

움의 성향’이라고 말한다. 루이스 미첼( Louis Mitchell ) 은 에드워즈를 ‘아

름다움의 설교자이자 철학자’로 묘사하며, 에드워즈가 ‘삼위일체, 그

리스도, 성령, 구원론, 존재, 공동체, 윤리학’ 등 하나님과 관련된 중요

한 신학 주제들을 설명하는 데 어떻게 아름다움의 언어를 사용했는지

를 평가한다. 1981년 로널드 에드윈 스트레이더( Ronald Edwin Strader ) 는 에드워즈의 영적 미학과 그것의 영국 철학과의 관계에 대한 박

사 논문을 발표했다. 스트레이더 역시 에드워즈가 아름다움을 존재의 근본 요소로 여겼다고 평가하는데, 그에 따르면 에드워즈에게 아름다

움은 존재론적이기도 하고 인식론적이기도 해서, 그의 철학적 신학에

서 아름다움의 각 측면이 동등하게 다루어졌다. 이는 에드워즈가 자신

이 인식한 세계에 대해 가졌던 다양한 신념 사이의 긴장을 해소하는

데 이바지했다. 스트레이더는 에드워즈의 생애를 연대순으로 검토하

면서, 그 과정에서 에드워즈의 신학적-철학적 긴장을 해결하는 데 영

적 미학이 어떠한 역할을 했는지 분석했다.

커티스 리 두가드( Curtis Lee Daugaard ) 는 에드워즈의 미학, 탁월함 및

성향에 대한 이해를 분석함으로써 하나님, 영광, 선에 대한 주제를 다

룬 박사 학위 논문을 저술했다. 그의 논지에서 가장 주목할 만한 특징

은 에드워즈의 영광 개념이 플라톤의 ‘선의 이데아’( Form of the Good ) 와 규범적 척도 개념에 비추어 명확하게 설명되고 있다는 점이다. 두가드

는 ‘no doubt’( 의심의 여지 없이 )라는 표현을 사용하며 에드워즈의 ‘선’

에 대한 이해가 플라톤의 견해에서 유래한 것이라고 확신한다. 그리고 그의 논문은 에드워즈의 철학적 신학의 주요 이론적 요소들을 전개하

는 데 집중하고 있다.

1966년 이래로 에드워즈의 미학에 대한 영어권 박사학위 논문은 총

8편이 ProQuest/UMI 데이터베이스에 등재되었다.19) 그러나 이들 연

구는 모두 에드워즈 미학의 철학적-신학적 측면( 즉, 변증적 또는 조직신학

적 측면 ) 에 치중하고 있다. 더글라스 스위니( Douglas A. Sweeney ) 는 에드

워즈를 연구하는 핵심 방법론으로, 그를 성경 주석가로 전제하고 그의

저작을 해석해야 한다고 강조한다. 하나님의 말씀이 에드워즈 사상의

중심 축이지만, 지금까지 에드워즈의 미학을 그의 성경 해석의 관점에

서 다룬 논문이나 단행본은 발표되지 않았다. 즉, 현재의 연구들은 에

드워즈의 미학에 대한 성경적 해석을 충분히 반영하지 못하고 있는 것

이다. 에드워즈의 신학적 미학 연구는 에드워즈 자신의 성경 해석의

관점을 통해 그의 미학을 재해석함으로써, 그의 미학에 대한 새로운

통합적 이해에 기반해 이루어져야 한다. 이를 위해 에드워즈의 설교

집( Sermons ), 메모 모음집( Miscellanies ) 및 ‘빈 성경’( Blank Bible ) 등을 에

드워즈 신학적 미학 연구를 위한 주요 주석 자료로 삼고, 에드워즈의

아름다움 이해를 파악하기 위해 예일판 전집( Works of Jonathan Edwards Yale Edition ) 등의 다른 저술들도 주요 1차 자료로 활용하겠다.

물론, 에드워즈의 저술에서 ‘beauty’나 ‘beautiful’이라는 단어만을

추적하여 그의 미학을 연구하는 데는 한계가 있다. 그러나 아름다움의

다양한 측면을 고려하면, 에드워즈는 탁월함( excellency ), 조화( harmony ) , 통일( unity ) , 동의( agreement ) , 대칭( symmetry ) , 비례( proportion ) , 합

의( agreement ), 일치( consent ), 거룩함( holiness ), 영광( glory ), 연합( union )

및 사랑( love ) 과 같은 유사한 의미의 용어들을 사용했다. 따라서, 본서

에서는 이러한 핵심 용어들을 중심으로 에드워즈의 설교와 저술 속에

나타난 아름다움에 대한 이해를 고찰할 것이다. 또한, 2차 문헌으로 에

드워즈의 미학에 대한 기존 연구 동향을 살펴보기 위해, 지금까지 발

19) 2023년 12월 기준.

표된 학위 논문, 학술 논문, 단행본 등을 검토하겠다.

연구 방법론

에드워즈의 지적 배경을 올바르게 이해하기 위해, 그와 동시대를 살

았던 학자들의 저술과 아우구스티누스의 저술 모두를 참고하겠다. 한

편으로는 존 로크( John Locke ) 의 『인간 오성론』( An Essay Concerning Human Understanding ) 이나 벤저민 위치콧 ( Benjamin Whichcote ) , 존 스미

스( John Smith ), 나다니엘 컬버웰( Nathanael Culverwel ) 등의 저술 선집 등

영국 계몽주의 학자들과 신플라톤주의자들의 저술들을 다루겠다. 다

른 한편으로는 아우구스티누스의 『고백록』, 『그리스도교 교양』, 『삼위

일체론』 등을 참고하겠다.

특히, 본서의 후반부 장들을 구성하는 데 있어서는 신학의 주제별

논제들 ( Theological loci, 예를 들어 신론, 인간론, 구원론, 기독론, 교회론, 종말론 등 ) 의 체계를 따르겠다. 이 접근법은 신학적 주제들을 체계적이고 포

괄적으로 연구할 수 있는 틀을 제공하여, 각 주제를 논리적으로 조직 하고 논의의 일관성을 유지하는 데 크게 이바지한다. 주제별 논제 방

식을 채택함으로써, 각 교리 주제를 역사적・성경적・철학적 측면에 서 비판적으로 고찰할 수 있어 총체적인 이해를 얻을 수 있다. 또한, 이러한 구성은 각 교리적 측면을 더 큰 기독교 신학의 흐름 속에 위치

시켜, 신학 담론의 깊이와 넓이를 반영하는 상호 연결된 분석을 가능 하게 한다. 요컨대 신학의 논제 체계를 고수하는 것은 단순한 구조적

선택이 아니라 학문적 필수요건으로서, 본서의 학문적 엄밀성과 교리

적 일관성을 유지시키고, 나아가 현재 진행 중인 신학적 대화에 의미 있게 이바지하도록 한다.

본문에 들어가기 앞서

기독교 신학에서 ‘아름다움’은 ‘진리’나 ‘선’만큼 많이 연구된 주

제가 아니다. 해럴드 B. 해넘( Harold B. Hannum ) 은 진리와 선은 기독교

인들이 개략적인 이해를 가지고 있어 파악하기 쉽지만, 아름다움은 그

보다 이해하기 어려운 주제라고 평가한다. 패트릭 쉐리( Patrick Sher-

ry ) 는 하나님의 전지나 전능과 같은 속성들에 대한 연구는 많았지만, 하나님의 아름다움에 대한 논의는 거의 이루어지지 않았다고 지적

한다. 그는 한스 우르스 폰 발타사르( Hans Urs von Balthasar ) 의 견해를

빌려, 하나님의 아름다움이 “가장 등한시되어 온 하나님의 속성”이라

고 언급한다.20)

이와 달리, 조나단 에드워즈는 삼위일체 하나님에게서 아름다움의

본질을 발견하고 하나님의 아름다움이 피조세계에 어떻게 흘러드는지

를 설명하면서, 아름다움을 자신의 신학과 윤리의 중심에 두었다. 또

한, 그가 이해한 아름다움은 신론, 인간론, 구원론, 교회론, 그리스도론,

성령론 등 그의 신학 전반에 스며들어 있다. 따라서, 에드워즈의 성경

해석을 통해 그의 아름다움 이해를 연구하는 것은 하나님이 어떠한 분

인지와 피조세계가 어떠한 성격을 지니는지에 대한 더 균형 잡힌 통찰

을 줄 것이다.

이어지는 장에서는 ‘조나단 에드워즈와 성경’과 ‘조나단 에드워즈와

아름다움’이라는 본 연구의 핵심 전제를 다루겠다. 그 다음 장들에서

는 신적 아름다움, 이 아름다움에의 인간의 참여 및 그리스도의 탁월

20) Patrick Sherry, SpiritandBeauty:AnIntroductiontoTheologicalAesthetics (New York: Clarendon Press ; Oxford University Press, 1992), 58. Hans Urs von Balthasar, Word and Revelation (New York: Herder and Herder, 1964), 162에서 재인용.

하심에 대한 에드워즈의 관점을 살펴보면서, 그가 성경 본문과 상호작

용한 양상을 강조하겠다. 특히, 기독론 부분에서는 당대의 자연신론적

사조에 맞서 그리스도의 탁월성을 변호한 에드워즈의 논의를 조명함

으로써, 그의 신학적 미학이 당시 만연했던 자연신론 사상에 대응하는

역할을 했음을 보여 주겠다. 이후에는 에드워즈의 교회론적 미학을 고

찰하여, 교회를 근원적 아름다움과 참된 미덕의 공동체로 바라보는 그

의 포괄적인 비전을 제시하겠다. 또한, 천상적 미학과 역사 속에서 성 숙해 가는 교회의 아름다움과 회복력에 대한 에드워즈의 통찰도 함께

조명하겠다. 이 책에서 다루는 조나단 에드워즈의 아름다움에 대한 깊

은 성경적 통찰이 독자들에게 잘 전달되기를 바란다.

2025년 가을에 저자 김영래

조나단 에드워즈와 성경적 아름다움

조나단 에드워즈와 성경

조나단 에드워즈에 대한 연구는 1940년대에 들어서면서 본격적으

로 시작되었다. 이후 퓰리처상을 수상한 올라 엘리자베스 윈슬로( Ola Elizabeth Winslow ) 의 저서 『조나단 에드워즈 전기』와 같은 저술들이 등

장했다. 그리고 무엇보다 1957년 예일대학교 출판부에서 『조나단 에

드워즈 전집』( The Works of Jonathan Edwards, Yale edition ) 시리즈를 출판

하기 시작했고, 이러한 저술들은 에드워즈 연구의 르네상스를 불러

왔다. 지금까지 1,300편 이상의 학술논문과 학위논문이 조나단 에드

워즈를 주제로 작성되었고, 그의 생애와 사상에 대한 서적들이 여전히

출판되고 있다. 그러므로 조지 마즈던이 언급한 것처럼 “이미 수많은

연구가 이루어진 상황에서 에드워즈를 더 연구할 필요가 있을까?”라

는 의문이 제기될 수 있다.1) 그러나 기존의 방대한 연구들에도 불구하

고 조나단 에드워즈라는 깊은 샘에는 여전히 맑은 샘물이 솟아나고 있다.

스티븐 스타인이 지적하는 바와 같이, 조나단 에드워즈의 저술의 상

당수가 그의 성경주해와 관련된 저작들인데도, 현대 에드워즈 연구의

르네상스가 그의 성경 주해 영역에는 거의 영향을 미치지 않았다.2) 에

드워즈의 성경 주해 연구가 충분히 이루어지지 않은 주요 이유 중 하 나는, 일부 학자들이 에드워즈를 신학자( Theologian ) , 철학자( Philosopher ), 이론가( Theorist ), 부흥운동가( Revivalist ) 로서 조명하는 반면에, 성 경 해석가( Exegete ) 로서의 역할을 간과했기 때문이다. 물론, 에드워

즈가 이러한 여러 역할을 수행한 것은 사실이지만, 그의 가장 본질적

이며 중심적인 관심사는 성경이었다.

조나단 에드워즈의 신학적 정체성에 대한 논쟁은 초기부터 제기되

었다. 페리 밀러는 “에드워즈 사상을 가장 단순하고 정확하게 정의하

면, 그것은 경험론적 심리학( empirical psychology ) 의 언어로 다시 표현된

청교도주의( Puritanism recast )”라고 주장했다.3) 밀러와 그의 견해에 동 조한 학자들은 조나단 에드워즈가 전통적인 청교도주의에서 벗어나

계몽주의 사상, 특히 존 로크( John Locke ) 의 철학을 활용하여 신학과 철학을 발전시켰다고 주장했다.4) 브래드 월튼은 이러한 밀러의 논리

1) George M. Marsden, Jonathan Edwards:A Life (New Haven, CT: Yale University Press, 2004, 『조나단 에드워즈 평전』, 부흥과개혁사 역간, 2006), xvii.

2) Stephen J. Stein, “The Spirit and the Word: Jonathan Edwards and Scriptural Exegesis,” in Jonathan Edwards and the American Experience, ed. Nathan O. Hatch and Harry S. Stout (New York: Oxford University Press, 1988), 123.

3) Perry Miller, JonathanEdwards, New England Writers Series (Amherst, MA: University of Massachusetts Press, 1981), 62.

4) 피터 튀센에 따르면, 페리 밀러는 “에드워즈의 조숙한 계몽주의 철학에 대한 숙달을

를 다음과 같이 설명했다. “밀러는 에드워즈를 현대 자유주의( libertarianism ) 에 대한 효과적인 반론자로 만들기 위해, 한편으로는 그를 청교

도 전통에서 분리시키고, 다른 한편으로는 계몽주의 사상의 흐름과 동

일시할 필요가 있었다.”5) 패트리샤 트레이시( Patricia J. Tracy ) 와 랄프

코프만( Ralph J. Coffman ) 과 같은 많은 학자는 밀러를 “가장 도전적인 학

자”이자 “청교도 사상의 대가”라고 평가하며 그의 해석에 동의했다.

에버렛 에머슨과 존 스미스 또한 밀러와 같은 입장에서 “에드워즈의

사상은 너무나 독창적( original ) 이며” 따라서 “그를 청교도( Puritan ) 라고

부르는 것은 오히려 오해를 불러일으킬 수 있다”6)고 주장했다. 나아가

그들은 “로크의 사상은 에드워즈에게 중심적인 영향을 미쳤다”는 주

강조했다”고 말한다. 더욱이, “밀러는 에드워즈의 겉으로 보이는 전통주의를 항상 그대로 받아들일 수 없다고 주장했다……따라서, 밀러는 에드워즈가 성경과 직접적

으로 대면하는 부분에는 거의 관심을 두지 않았으며, 성경적 내용이 두드러지는 『구 속사』(History of the Work of Redemption)를 ‘근본주의자들을 위한 이야기책’ 정도로 간주했다”고 평가한다. 이러한 해석을 바탕으로 튀센은 밀러의 에드워즈 이 해를 평가하며 다음과 같이 설명한다. “밀러는 현대적인 감각이 비범하게 반영된 에 드워즈를 제시했으며, 에드워즈가 경험적 심리학을 받아들임으로써 인간의 자기파 괴적 성향을 프로이트(Sigmund Freud)나 20세기 후반의 예언자들, 예를 들면 라 인홀드 니부어(Reinhold Niebuhr) 같은 인물들에 앞서 강렬하게 서술할 수 있 었다고 보았다.” Peter J. Thuesen, “Edwards’s Intellectual Background,” in The Princeton Companion to Jonathan Edwards, ed. Sang Hyun Lee (Princeton, N.J: Princeton University Press, 2005), 16.

5) Brad Walton, “‘Formerly Approved and Applauded’: The Continuity of Edwards’s Treatise Concerning Religious Affections with Seventeenth-Century Puritan Analyses of True Piety, Spiritual Sensation and Heart-Religion” (Th.D. diss., Wycliffe College, 1999), 5-6. 또한, 그는 “밀러가 에드워즈의 종교 심리학을 본질적으로 계몽주의와 경험주의적 사고의 산물이라고 읽은 것은 결코 도 전받지 않은 것이 아니며, 놀랍도록 영향력 있고 지속적이며 자주 반복되어 왔다”고

언급한다. Walton, 6.

6) Everett H. Emerson, Puritanism in America, 1620-1750 (Boston: Twayne Publishers, 1977), 150.

장을 펼쳤다.7)

그러나 또 다른 한편에는 에드워즈가 계몽주의 사상과 로크의 철학 을 따랐다는 해석에 반대하는 학자들도 있었다. 콘라드 체리는 “물론

에드워즈가 신학적 유산에 완전히 얽매인 것은 아니지만, 존 로크( John

Locke ), 프랜시스 허치슨( Francis Hutcheson ), 케임브리지 플라톤주의자

들( Cambridge Platonists ) 의 통찰을 자신만의 방식으로 변형하여 적용한

것은 분명하다”고 말하면서 또한 에드워즈의 신학적 관심이 전통적인 청교도주의와 단절되었다는 주장을 반박하며 “에드워즈가 가장 깊은

관심을 가졌던 주제는 철학이 아니라 신학적 관심사”였고 “그는 자신 의 칼빈주의 신학을 더욱 확장하고 심화했다”고 평가했다.8) 나아가 체

리는 밀러의 연구가 청교도 신학

관계를 제대로 평가하지 못 했다고 비판했다. 그는 “페리

현대 에드워즈 연구자들 이 빚을 지고 있는 것은 사실”이지만 페리 밀러는 “에드워즈의 사상을

평가할 때, 청교도 신학의 핵심 요소들이 심층적으로 다루어지는 부분

을 오히려 간과하게” 만든다고 비판했다.9) 폴 헬름 역시 “로크의 『인

간 오성론』( Essay Concerning Human Understanding ) 이 에드워즈의 철학적

발전에 중요한 역할을 한 것은 의심의 여지가 없다”고 말하면서도 밀

러의 해석을 비판하면서 “로크적 용어를 사용했다고 해서, 반드시 밀 러가 주장한 입장을 에드워즈가 수용했다고 볼 수는”10) 없으며, “에드

7) John E. Smith, Jonathan Edwards: Puritan, Preacher, Philosopher (Notre Dame, IN: Univ of Notre Dame Press, 1993), 25.

8) Conrad Cherry, The Theology of Jonathan Edwards: A Reappraisal (Gloucester, MA: Peter Smith, 1974). 체리는 “에드워즈의 청교도 선조들이 최대 한 폭넓은 학식을 통해 신학에 새 생명을 불어넣으려는 에드워즈의 노력을 기뻐했 을 것이다”라고 가정한다(4-5).

9) Cherry, TheTheologyofJonathanEdwards, 3.

10) Paul Helm, “John Locke and Jonathan Edwards: A Reconsideration,” JournaloftheHistoryofPhilosophy 7, no. 1 (January 1969): 51.

워즈는 경험주의자가 아니었으며, 그의 철학이 로크의 철학에 의해 형

성되었다고 단정하는 것은 지나친 주장”이라고 평가했다.11) 노먼 피어

링 또한 로크의 철학이 에드워즈의 사상에 지배적인 영향을 미쳤다는

주장을 반박하며 “도덕 철학에서 에드워즈가 로크를 따랐다고 볼 수

있는 단일한 사례도 거의 없을 뿐더러 논리학과 형이상학에서도 에드

워즈와 로크는 본질적인 차이가 있다”고 설명했다.12)

이 논의가 중요한 이유는 에드워즈가 청교도 전통의 칼빈주의자로

이해될 경우, 그의 신학 또한 그 전통 속에서 발전한 것으로 해석되어

야 하기 때문이다. 청교도주의의 가장 명백한 특징 중 하나는 성경을

중요하게 여긴다는 점이다. 매튜 맥마혼은 『청교도 정신의 저술』에서

청교도의 두 가지 핵심 이념을 다음과 같이 정의했다.

1. 청교도들은 성경을 철저하게 이해하고 있었으며, 이에 따라 깊이 있고 열정적으로 글을 썼다.

2. 청교도들은 그리스도에 대한 지식을 실제 삶에서 실천했다.13)

조엘 비키와 랜들 페더슨은 청교도들이 가진 다섯 가지 주요 관심사 를 다음과 같이 정리했으며, 그중 두 가지는 성경과 관련이 있다.

1. 청교도들은 성경을 철저하게 연구하고, 그 내용을 정리하여, 삶의 모든 영역에 적용하려 했다.

2. 청교도들은 삼위일체적 신학을 중심으로 연구하는 데 헌신

11) Helm, “John Locke and Jonathan Edwards,” 54.

12) Norman Fiering, Jonathan Edwards’s Moral Thought and Its British Context (Eugene, OR: Wipf & Stock, 2006), 37.

13) C. Matthew McMahon, William Ames, and John Wallis, TheWritingsofaPuritan’sMind:Volume1 (Coconut Creek, FL: Puritan Publications, 2001), 9.

했다.

3. 청교도들은 종교개혁가들과 마찬가지로, 교회가 그리스도의 목적을 이루는 데 중요한 역할을 한다고 믿었다.

4. 청교도들은 그들의 시대에 제기된 국가적 위기 속에서, 왕과 의회 및 시민-신하의 권리와 의무에 대한 지침을 얻기 위해 성경을 참고했다.

5. 청교도들은 개인의 철저하고 포괄적인 회심에 초점을 맞추 었다.14)

더글라스 스위니는 청교도가 이해한 세 가지 주요 개혁 유형 중 하나 를 다음과 같이 설명했다.

목회자들은 설교를 하나님의 말씀에 뿌리를 두고 전해야 한다.

단순한 형식적인 설교가 아니라 깊이 있는 설교여야 한다……설교

는 성경의 영적 내용을 단순한 용어로 ‘열어 주는’ 것이어야 한다.15)

위의 논의를 종합하면, 에드워즈의 사상을 올바르게 이해하려면 그의 신학을 청교도 전통 속에서 조망해야 하며, 특히 그의 성경 해석이 신 학적 사고의 중심에 있었음을 인식해야 한다는 사실을 확인할 수 있다. 청교도의 성경 중심적 특징은 웨스트민스터 신앙고백에서도 분명하

14) Joel R. Beeke and Randall J. Pederson, Meet the Puritans: With a Guide to Modern Reprints (Grand Rapids, MI: Reformation Heritage Books, 2007, 『청교도를 만나다』, 부흥과개혁사 역간, 2010), xvii.

15) Douglas A. Sweeney, The American Evangelical Story: A History of the Movement (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2005), 31.

게 드러나며, 이는 “청교도 신학의 교리적 표준”으로 간주된다.16) 대부

분의 개신교 신앙고백서들은 신론을 첫 번째 장에서 다루고 있다. 예

를 들어, 1560년 에든버러에서 작성된 스코틀랜드 신앙고백( The Scots’

Confession, 1560 ) 은 삼위일체와 하나님의 속성을 고백하는 내용으로 시

작된다. 이 신앙고백서는 존 윈램( John Winram ) , 존 스포츠우드( John Spottiswoode ) , 존 윌록( John Willock ), 존 더글라스( John Douglas ), 존 로

우( John Row ), 존 녹스( John Knox ) 등 여섯 명의 신학자에 의해 작성되

었으며, 이들은 모두 개혁신학을 따랐다. 이 신앙고백서는 1648년 웨

스트민스터 신앙고백이 표준으로 채택되기 전까지 스코틀랜드 장로교

회의 공식 신앙고백으로 사용되었다. 또한, 벨기에 신앙고백( The Belgic Confession, 1561 ) , 아우크스부르크 신앙고백 ( The Augsburg Confession, 1530 ), 갈리아 신앙고백( The Gallic Confession of Faith, 1559 ) 과 같은 다른 신

앙고백서들 역시 첫 번째 장에서 신론을 다루고 있다. 그러나 청교도

문서인 웨스트민스터 신앙고백은 첫 번째 장을 성경론으로 시작하고 있다. 이는 청교도 신학이 성경과 얼마나 밀접하게 연결되어 있는지를

보여 주는 중요한 증거다.

조나단 에드워즈에 대한 해석은 다양할 수 있지만, 그가 성경과 그

메시지에 대해 보인 태도는 명백하게 청교도적 입장을 취하고 있다.

더그 랜드럼은 『조나단 에드워즈의 창세기 주해: 청교도적 해석인가?』

에서 청교도의 해석학과 에드워즈의 해석학을 비교하며 “에드워즈는

자연적 의미 안에서 청교도적 성경 해석을 유지”했다고 주장한다.17)

또한, 조현진은 “청교도주의는 개혁신학에서 유래했으며, 아르미니우

16) Randall C. Gleason and Kelly M. Kapic, “Who Were the Puritans?,” in The Devoted Life: An Invitation to the Puritan Classics (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2004), 22.

17) Doug Landrum, Jonathan Edwards’ Exegesis of Genesis: A Puritan Hermeneutic? (Mustang, OK: Tate, 2015), 7.

스주의를 부정했다”고 설명하면서 “에드워즈가 칼빈주의적 견해를 방

어하는 데 중요한 역할을 했으며, 그의 “오직 믿음으로 말미암는 칭

의”라는 설교를 통해 아르미니우스주의의 도전에 열정적으로 응답

했다”고 평가한다.18) 특히, 에드워즈는 아르미니우스주의를 분명하게

비판했으며, 그의 설교 “오직 믿음으로 말미암는 칭의”에서 칼빈주의

적 칭의론을 강력히 변호했다. 해리 스타우트는 “에드워즈는 밀러나

그의 수정주의자들이 인정하는 것보다 더 청교도적이었다”고 주장 하며, “에드워즈는 청교도 유산을 수호한 신학자들 중 한 사람이었다”

고 평가했다.19)

스타우트는 또한 에드워즈의 설교들을 분석하여 그의 신학적 경향 이 연방신학과 청교도 전통과 어떻게 연결되어 있는지를 설명했다.20)

스티븐 스타인에 따르면, 콘라드 체리의 『조나단 에드워즈의 신학』( The

Theology of Jonathan Edwards ) 이 출판되기 전까지 보수적 복음주의 진영 을 제외하고는 에드워즈 신학에서 성경적 요소를 심층적으로 다룬 연 구가 거의 없었다.21) 페리 밀러의 “에드워즈가 청교도 전통에서 벗어

났다”는 전제가 널리 받아들여지면서, 결과적으로 에드워즈의 성경 해

18) Hyun-Jin Cho, JonathanEdwardsonJustification:ReformedDevelopment of the Doctrine in Eighteenth-Century New England (Lanham, MD: University Press of America, 2012), 35, 57-58.

19) Harry S. Stout, “The Puritans and Edwards,” in The Princeton Companion to Jonathan Edwards, ed. Sang Hyun Lee (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005), 275-288.

20) 해당 설교에서 다루어진 성경 구절은 다음과 같다. 욘 3:10(1727년), 행 19:19 (1736년), 대하 23:16 및 출 19:6(1737년), 수 7:12(1744/1755년), 레 26:3-13 (1745년), 왕상 8:44-45(1745/1755년), 대하 20:27-29(1745년), 시 111:5 (1745년), 렘 51:5(1745/1757년), 느 4:14(1746년), 출 33:19(1746/1754년), 시 60:9-11(1755년), 사 33:19-24(1746/1756년). 더 자세한 내용은 다음 자료 를 참고하라. Stout, “The Puritans and Edwards,” 277-287

21) Cherry, TheTheologyofJonathanEdwards, x-xi.

석에 대한 연구가 경시되었다.

그러나 논의한 바와 같이, 현대 학자들은 조나단 에드워즈가 성경을

중심에 두었던 청교도 전통의 여러 중요한 요소들을 확고하게 유지했

음을 인정하고 있다. 따라서, 조나단 에드워즈 연구에서 성경 해석의

중요성을 재평가해야 할 필요성이 더욱 분명해지고 있다.

인간 이성과 계시

조나단 에드워즈에게 성경이 매우 중요한 것은 의심할 여지가 없지

만, 그에게 있어 인간 이성과 특별 계시의 관계와 우선순위에 대한 의

문은 여전히 제기될 수 있다. 실제로 그는 18세기 계몽주의의 전장에

서 살아남아야 했던 신학적-철학적 논객이었다. 학자로서 에드워즈가

계몽주의 철학과 접촉하는 것은 불가피한 현실이었으며, 그는 계몽주

의 철학을 깊이 이해하고 있었다. 따라서, 앞서 살펴본 바와 같이, 에드

워즈가 인간 이성과 하나님의 계시 사이에서 어떤 입장을 취했는지에

대해 많은 논쟁이 있다.

에드워즈가 계몽주의 사상, 특히 존 로크의 경험론에 깊이 몰두했다

는 사실은 그의 신학적 동료였던 사무엘 홉킨스의 증언에서도 확인

된다. 홉킨스는 노샘프턴에서 에드워즈와 함께 신학을 공부하며 다음

과 같이 기록했다.

그는 대학에 입학한 지 2년째이자, 열세 살 때에 로크의 『인간 오 성론』을 큰 기쁨과 유익을 느끼며 읽었다. 그는 타고난 천재성을 지

녀 마치 본능적으로 깊이 사고하고 분석하는 능력을 갖추고 있 었다. 그는 어느 날 죽기 얼마 전쯤 이 책을 손에 들고, 당시 함께

있던 몇몇 지인에게 이렇게 말했다. “나는 대학 시절 이 책을 읽

으며 이루 말할 수 없는 즐거움을 느꼈네. 가장 탐욕스러운 사람이

새로 발견된 보물에서 은과 금을 한 줌씩 모으는 것보다도 더 깊이

몰입하고, 더 큰 만족과 기쁨을 느꼈다네.”22)

또한, 에드워즈의 동료 교수였던 윌리엄 스미스( William Smith ) 역시 다

음과 같이 회고했다.

그는 마치 본능적으로 논리학자이자 형이상학자인 듯 보였지만, 학문과 연구를 통해 더욱 발전했다. 그는 위대한 로크의 사상을 받

아들였고, 이는 마치 본래부터 그의 정신 속에 뿌리내린 것처럼 자라났다.23)

이러한 증언들은 에드워즈가 존 로크와 같은 계몽주의 사상가들의

철학적 탐구에 상당한 관심이 있었음을 시사한다. 자, 이제 성경이 그

의 사상의 중심에 있었던 것은 분명하지만, 그것이 에드워즈의 다른

철학적 연구들보다 절대적인 위치를 차지했는가에 대한 질문은 여전

히 남아 있다.

에드워즈가 당대의 계몽주의 사상가들에게 영향을 받았으며, 그들

의 방법론을 사용했다는 사실은 부정할 수 없다. 예일판 조나단 에드

워즈 전집 ( The Works of Jonathan Edwards ) 제26권 『서지목록』( Catalogues of Books ) 의 서문에서 편집자인 피터 튀센은 에드워즈가 관심을 가졌던

수백 명의 세속 철학자를 언급한다. 훨씬 많은 철학자가 있지만 일부

22) Samuel Hopkins, The Life and Character of the Late Reverend, Learned, and Pious Mr.Jonathan Edwards:President of the College of New Jersey (North Hampton: Andrew Wright, 1804), 3.

23) Edwards’ obituary, New York Mercury, April 10, 1758, 1. Marsden, Jonathan Edwards, 62에서 재인용.

추리면 다음과 같다.24)

• 영국 계몽주의 철학자: 존 로크( John Locke ), 아이작 뉴턴( Isaac Newton ), 에프라임 체임버스( Ephraim Chambers )

• 스코틀랜드 철학자: 데이비드 포다이스( David Fordyce ), 프랜

시스 허치슨( Francis Hutcheson ), 헨리 홈( 로드 케임스, Henry Home, Lord Kames ), 데이비드 흄( David Hume )

• 케임브리지 플라톤주의자: 존 노리스( John Norris ), 랄프 커드

워스( Ralph Cudworth )

• 뉴턴적 형이상학자: 앤드루 박스터( Andrew Baxter )

• 프랑스 철학자: 니콜라스 말브랑슈( Nicolas Malebranche ), 르네

데카르트( René Descartes )

그러나 더글라스 스위니는 에드워즈가 많은 세속 철학자에 관심을

가진 것은 사실이지만 에드워즈가 성경 학자들에게 더욱 많은 관심을

두었다고 주장한다.

그의 탄생 300년이 지난 지금, 그리고 ‘에드워즈 르네상스’라고

불리는 연구 붐이 반세기 동안 지속된 지금까지도, 에드워즈의 방

대한 성경 주해를 연구하는 학자는 거의 없다. 우리는 그가 미국의

공적 삶과 문학에서 차지하는 위치에 집착하는 반면, 그의 성경 주 해가 갖는 공적 중요성을 간과했다……우리는 이제 그의 윤리학, 형이상학, 칼빈주의, 미학, 목회 활동, 대각성운동에서의 역할에 대

24) 더 자세한 내용은 다음 자료를 참고하라. Peter J. Thuesen, “Editor’s Introduction,” in Catalogues of Books, by Jonathan Edwards, The Works of Jonathan Edwards, v. 26 (New Haven, CT: Yale University Press, 2008), 1-113.

해 많은 것을 알고 있다. 그러나 그의 성경 주해 작업에 대해서는

거의 아는 바가 없다. 우리는 그가 동시대 철학자들과 어떻게 교류

했는지에 대해서는 상당히 많은 연구를 축적해 왔다. 그러나 우리

는 그가 매튜 풀, 필립 도드리지, 매튜 헨리, 아서 베드퍼드, 존 오

웬, 험프리 프라이도와 같은 성경 학자들과 어떻게 연구했는지에

대해서는 거의 알지 못한다. 하지만 그들은 에드워즈의 일상적인

연구에서 중요한 역할을 했으며, 오히려 로크, 버클리, 뉴턴보다 더

지속적이고 핵심적인 자료였다. 그는 수십 년 동안 그들의 성경 연

구를 철저히 탐구했으며, 가장 중요한 연구를 그들과 함께 수행

했다.25)

즉, 에드워즈는 인간 이성의 중요성을 인정하면서도 그 한계를 분명히

인식하고 있었다. 반면, 많은 계몽주의 사상가들은 인간 이성이 신적 계시보다 우월하다고 주장했다. 이러한 사실은 에드워즈와 로크의 인

간 이성과 계시에 대한 인식을 비교하면 더욱 명확하게 드러난다.

많은 사람은 존 로크가 이성의 능력을 강조한 계몽주의의 대표적인 철학자라고 생각하지만, 로크는 스스로를 기독교인으로 여겼다. 또한,

많은 계몽주의 학자들과 달리 로크는 성경이 하나님의 계시된 말씀임 을 인정했다.

성경, 특히 신약을 연구해야 한다. 그 안에는 영원한 생명의 말씀 이 담겨 있다. 그것은 하나님을 저자로 삼으며, 구원을 그 목적으로

하며, 오류 없이 진리만을 그 내용으로 담고 있다……기독교는 전

능하신 하나님으로부터 온 계시이며, 성경에 기록되어 있으므로,

25) Sweeney, EdwardstheExegete, 7.

우리가 그것을 아는 모든 지식은 성경에서 비롯되어야 한다.26)

또한, 『원죄론』( Original Sin ) 의 편집자 서문에서 홀브룩( Holbrook ) 은 에

드워즈가 “로크를 중요한 성경 해석가로 간주했다”고 주장한다.27) 로

크가 기독교의 핵심 교리를 받아들였다는 점에서 그는 정통 기독교를

이해했다고 볼 수도 있다. 그러나 문제는 그가 하나님의 계시의 권위

를 인정하면서도 동시에 이성의 권위 또한 수용했다는 것이다. 더욱이

그는 계시를 이성의 규율 아래 두었다. 이러한 사실은 그의 저서 『인간

오성론』( An Essay on Human Understanding ) 에서 명확히 드러난다.

이성과 신앙은 서로 반대되는 것이 아니다. 신앙은 반드시 이성

에 의해 규율되어야 한다. 신앙이 이성에 반대되는 것으로 사용되

는 또 다른 의미가 있다. 이는 본질적으로 적절한 표현 방식이 아니

지만, 일반적인 사용에서 그렇게 받아들여졌으므로 이를 부정하거

나 고치려 하는 것은 어리석은 일일 것이다. 그러나 나는 이것을 지

적하는 것이 나쁘지 않다고 생각한다. 즉, 신앙이 이성과 반대되는

개념이라 해도, 신앙은 본질적으로 마음의 확고한 동의에 불과

하다. 따라서, 신앙이 우리의 의무에 따라 규율된다면, 그것은 반드 시 합리적인 근거 위에서만 성립될 수 있으며, 그러므로 이성과 반

대될 수 없다. 아무런 이유 없이 믿는 사람은 자신의 환상에 빠져 있을 뿐이며, 진리를 찾으려 하지도 않고, 또한 자신에게 분별력을

26) John Locke, TheCorrespondenceofJohnLockeVol.8:LettersNos.32873648, edited by E. S. de Beer, the Clarendon Edition of the Works of John Locke (Oxford: Clarendon Press, 1989), 56

27) 그는 이러한 주장의 근거로 에드워즈가 그의 『여백 성경』(Interleaved Bible)에서 로크의 해석을 부분적으로 인용했다는 사실을 지적한다. WJE 3:78.

주신 창조주께서 요구하시는 바를 제대로 따르지도 않는 것이다. 28)

이러한 논의를 통해 우리는 로크가 하나님의 계시를 인정하면서도, 성

경의 절대적 권위에서 벗어났음을 확인할 수 있다. 결국, 그는 이성을

모든 신앙의 합리적 근거로 제시했다.

그러므로 우리가 우리의 관념과 앞서 언급한 지식의 원리에서 명

확한 증거를 얻을 수 있는 모든 경우에서, 이성이 올바른 판단자다.

계시는 그것과 일치할 때만 이성의 명령을 확증할 수 있으며, 이성

의 결정을 무효화할 수 없다. 또한, 우리가 이성의 분명하고 확실한

감각을 가지고 있는 경우, 단순히 그것이 신앙의 문제라는 이유로

반대되는 견해를 따를 의무는 없다. 신앙은 이성의 명백한 원칙에

반대될 권위를 가질 수 없기 때문이다.29)

로크의 이성, 신앙 및 계시에 대한 정의는 그의 사상을 명확하게 보여

준다. 그는 이성과 신앙을 다음과 같이 정의한다.

이성: “그러므로 여기에서 이성은 신앙과 대립되는 개념으로 사

용되며, 이는 마음이 자연적 능력(즉, 감각과 반성)을 통해 얻은 관

념에서 도출한 추론을 통해 확실하거나 개연적인 명제나 진리를 발

견하는 것을 의미한다.”30)

신앙: “신앙이란 이성과 추론을 통해 입증되지 않은 어떤 명제에

대한 동의이며, 그것이 신의 특별한 방식의 계시를 통해 전달되었

28) Locke, Essay, IV, XVII, 24.

29) Locke, Essay, IV, VIII, 6.

30) Locke, Essay, IV, XVII, 2.

으므로 신뢰하는 것이다……이러한 방식으로 인간에게 진리를 드

러내는 것을 우리는 계시라고 부른다.”31)

로크는 신앙과 계시의 존재를 인정한다. 그러나 그는 계시가 받아들여

지고 믿어지기 전에 반드시 이성의 규율을 받아야 한다고 주장한다.

그는 분명히 이성 이상의 영역에 있는 명제들이 있으며, 하나님의 계

시는 그 영역에 속한다고 인정한다. 로크에 따르면, 이러한 명제들은 “신앙의 본질적인 대상”이다.32) 또한, 그는 “하나님이 계시를 주신 곳

에서는, 그것이 이성의 개연적 추론과 충돌할 경우에도 계시가 우선

한다”고 주장한다.33) 이러한 맥락에서 보면, 로크는 계시가 이성보다

더 높은 권위를 가진다고 인정하는 것처럼 보일 수도 있다. 그러나 그

의 논리는 중요한 전제를 내포하고 있다. 즉, 계시가 참된 것인지 확인

하려면 반드시 이성의 판단이 선행되어야 한다는 점이다.34) 따라서, 로

크는 계시가 이성보다 더 높은 권위를 가진다고 말하면서도, 그의 전

체적인 논지를 분석해 보면, 결국 계시의 진리를 검증하는 역할을 맡

은 이성이 궁극적으로 더 높은 권위를 가진다는 사실을 확인할 수 있다.

반면, 조나단 에드워즈는 하나님의 계시 없이는 인간 이성이 심각한 한계를 가진다고 믿었다. 그의 설교 “어두운 세상과 어두운 마음속의

빛”( Light in a Dark World, a Dark Heart )에서 에드워즈는 하나님의 계시를

31) Locke, Essay, IV, XVII, 2.

32) Locke, Essay, IV, XVIII, 7.

33) Locke, Essay, IV, XVIII, 8. 다음을 참고하라. Nicholas Jolly, “Locke on Faith and Reason,” in TheCambridgeCompaniontoLocke’sEssayConcerning Human Understanding, ed. Lex Newman (New York: Cambridge University Press, 2007), 441-446.

34) “계시의 진실을 판단하는 것은 여전히 이성의 영역에 속한다.” Locke, Essay, IV, XVIII, 8.

다음과 같이 정의한다.

계시는 영혼에 하나님을 드러내며, 하나님을 있는 그대로 인식할

수 있게 하고, 존재들의 존재이시며 처음과 마지막이신 하나님이

가지신 완전성과 영광에 대한 올바른 이해를 가능하게 합니다. 그

리고 계시가 하나님을 드러내는 만큼, 다른 모든 것들에 대한 올바

른 이해 또한 제공합니다.35)

또한, 『미셀러니』( The Miscellanies ) 에서 에드워즈는 하나님이 스스로를 계시하시는 분임을 분명히 밝힌다.

“하나님은 소통하는 존재이며……이러한 소통은 오직 지성을 가

진 존재들에게만 이루어집니다.”36) 또한, 하나님은 영적 존재들을

“하나님과 교제하도록” 창조하셨으며, 하나님의 창조 목적은 “하나

님 자신을 소통하는 것인데, 이는 영원 전부터 계획된 것입니다.”37)

따라서, 에드워즈의 관점에서 계시는 단순히 하나님이 지식을 전달하

는 것이 아니다. 오히려, 계시는 하나님이 영적 존재들에게 “자신의 본 질을 소통하는 것”이다.38)

에드워즈는 계시의 필요성을 명확히 설명한다. 그의 설교 “진정한

정신의 고귀함”( True Nobleness of Mind )에서 에드워즈는 하나님이 “우리 를 창조하신 목적이 하나님을 섬기고 하나님을 누리는 것”이라고 강

35) WJE 19:725.

36) WJE 13:410.

37) WJE 13:339; 8:443.

38) WJE 13:273.

조한다. 그러므로 그는 하나님이 “어떤 방식으로든 인간에게 자신을

계시하셔야 하며, 자신의 본성과 뜻을 가르쳐 주시고, 또 다른 세계에

대한 것들을 계시하시며, 인간이 하나님과 평화를 이루고 하나님의 은

혜를 누리는 방법을 알려 주는 어떤 계시를 주셔야” 한다고 주장

한다.39)

에드워즈는 이성을 “지성을 가진 존재가 명제의 진위를 판단하는 능

력이며 이는 직관과 자명한 진리를 통해 직접적으로 판단하는 것이거

나, 이미 직관적으로 명확한 여러 명제를 결합하여 판단하는 것”이라

고 정의한다.40) 에드워즈는 인간 이성을 결코 폄하하지 않았다. 오히

려, 그는 이성의 능력을 강조하며 “이성적 논증은 종교적 진리의 확실

성을 영혼에 구원론적으로 확신시킬 수 있다”고 논증했다.41)

또한, “신적 진리에 대한 철저한 지식의 중요성과 유익”( The Importance and Advantage of a Thorough Knowledge of Divine Truth ) 이라는 설교에

서 그는 인간 이성의 기원을 설명하며, 이를 인간이 짐승과 구별되는

능력으로 규정한다.

하나님은 인간에게 짐승과 공통적으로 몇 가지를 주셨습니다. 외

부 감각, 신체적 욕구, 육체적 쾌락과 고통을 느끼는 능력 및 기타

동물적 능력 등입니다. 그러나 하나님은 인간에게 짐승보다 우월한

몇 가지 능력을 주셨으며, 그중 가장 중요한 것은 이해력과 이성입 니다. 그러므로 우리의 주요 과업은 이러한 능력을 본래의 목적에 맞게 활용하는 것입니다.42)

39) WJE 14:232.

40) WJE 23:359.

41) WJE 18:162.

42) WJE 22:90.