UFFICIO S T ORICO

UFFICIO S T ORICO

EDIZIONE CR !T!CA a cura di

RAIMONDO LURAGHI

VOLU ME I

Trattato della g uerra

ROMA - 1988

Stabilimento d'arti grafiche Gius. Laterza & Figli , Bari 1988

© COPYRIGHT BY UFFICIO STORICO STATO MAGGIORE ESER CITO ROM A

© COPYRIGHT BY UFFICIO STORICO STATO MAGGIORE ESER CITO ROM A

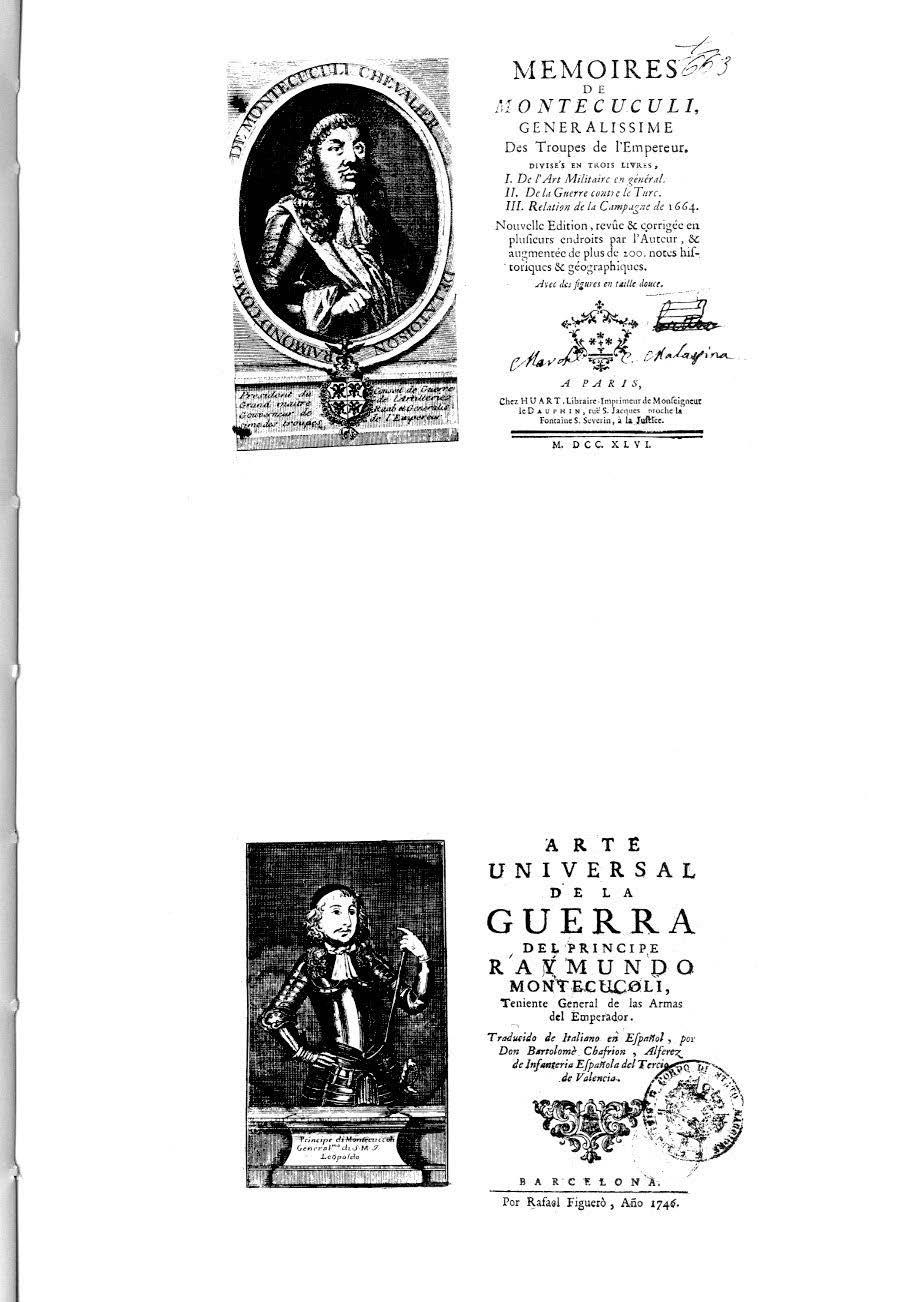

L'esigenza di procedere alfine ad una edizione critica integrale delle Opere di Raimondo Montecuccoli era sentita da anni da tutti gli studiosi. Per primo Piero Pieri, Maestro degli Storici militari italiani, aveva auspicato una tale intrapresa, sottolineando come fosse una vera e propria macchia che L'Italia non avesse mai provveduto - così come aveva fatto invece per gli scritti del principe Eugenio di Savoia - a pubblicare sistematicamentè le Opere di colui che era stato non solo il suo più grande teorico militare, ma uno dei maggiori pensatori in tal campo di tutti i tempi e di tutt i i Paesi . Sino ad ora infatti non si poteva disporre che di pubblicazioni parziali, mutile, incomplete, e nelle quali, inoltre, il pensiero del Montecuccoli appariva gravemente alterato e deformato: la stessa benemerita edi- ' zione curata dal capitano austriaco Veltzé appariva non priva di gravi pecche: a prescindere dal fatto che il pensiero del nostro non vi era riprodotto nel testo originale italiano, ma tradotto (e talvolta mal tradotto1 in lingua tedesca .

L'Ufficio Storico, iniziando tale impresa, è perfettamente conscio delle enormi difficoltà che gli si parano sul cammino: essa ha richiesto e richiede spirito di iniziativa, serietà scientifica ed anche, diciamolo, una buona dose di coraggio . Infine, ecco i due primi volumi, magistralmente curati dal professor Raimondo Luragh i, che includono - per la prima volta nei testi autentici stabiliti criticamente sui manoscritti originali di Montecuccoli - le maggiori opere teoriche militari del Grande. Il fine della presente edizione è stato di porre a disposizione degli studiosi il profondo e articolato pensiero militare del Montecuccoli: ques t o, non lo si dimentichi, è il suo vero e grande lascito. Perché egli fu, soprattutto e al di sopra di ogni cosa, pensatore militare, teorico e filosofo della guerra e condottiero . Malgrado le

molteplici attività e gli straordinari meriti di quell'uomo inimitabile, giova ricordare che il suo pensiero militare è e rimane il suo più grande apporto: volerlo ignorare o sminuire significherebbe deformarne la figura e il valore storico.

Si auspica che altri volumi seguano, sino a completare questa che aspira ad essere la prima edizione integrale delle Opere di Montecuccoli: tuttavia l'aver dato alle stampe il complesso degli scritti teoricomilitari maggiori di quel Grande è già di per sé una realizzazione di cui tutti gli studiosi italiani e stranieri possono e potranno giovarsi.

Il compito di curare La prima edizione italiana, fondata sui manos critti originali, delle opere di R aimondo Montecuccoli si è rivelato assai più difficile, lento e complesso di quanto inizialmente previsto: ma~ però, un compito ingrato. Il vivere per diversi anni in compagn ia ed in so litario collo quio con un uomo di raro ingegno, di cultura enciclopedica e di profonda umanità è stato infatti un premio così grande in se stesso da illuminare e rendere liete le lunghe giornate, le settimane, i mesi, gli anni di questo lavoro .

L'interesse veramente universale del pensiero del Nostro è valso anche ad aiutare a colmare il fossa.to (più apparente che reale, per chi vede in Giambattista Vico il proprio maggiore Maestro) che sembrava «sepa rarm i» dal vecchio Continente. Il ponte è stato dato dalla diuturna e ormai pluriennale dimestichezza sia con la storia militare (!,a quale non ha confini), che con i problemi strateg~ i quali ultimi (ed è questa una tra le intuizioni euristiche, e non solo euristiche, più importanti del nostro tempo) non possono veramente essere visti e intesi se non in una prospettiva e in una dimensione global~ sia in senso sincronico che diacronico e geopolitico . Non ultimo motivo di fascino nella figura di Montecuccol~ oltre alla straordinaria vicenda della sua vita, è, a questo proposito, la stupefacente «modernità» del suo pensiero che lo rende di interesse scottante proprio per i lettori di questa nostra tormentata età.

Tali cose ho cercato d i porre in· luce sia n el saggio introduttivo che nel commento a questo primo volume, il quale include per intero quel Trattato della G uerra che era sino ad oggi del tutto inedito nella sua lingua originale avendosi di esso la sola traduzione tedesca del Veltzé, per giunta incompleta e non priva di fraintendimenti .

Il secondo volume {già in istato di avanzata preparazione) includerà il primo De lle battaglie, le Tavole militari, il Disco rso della guer-

ra contro al Turco (del tutto inedito, e sfuggùo anche all'attento Veltze), i così detti ''Aforismi': il Dell'Arte Militare e infine il secondo Delle battaglie, testamento spirituale di uno tra i maggiori pensatori militari, ormai al tramonto di una Jant,astica carriera e deUa sua stessa vita.

Con tale secondo tomo (che mi propongo di dare alle stampe immediatamente dopo il primo) le maggiori opere teoriche militari del Nostro saranno state integralmente pubblicate, formando così , nell'ambito dei primi due volumi, un lavoro compiuto in sé.

Non so se la sorte mi donerà il tempo per continuare. In tal caso a questi due dovrebbero seguire altri volumi: le opere militari minori; i brevi scritti a carattere strategico e politico; le opere così dette storiche e diaristiche; quelle dedicate a problemi filosofici e scientifu:i; il legato letterario e poetico e infine l'immenso epistolario: ma quest'ultimo, sparso oggi in tre paes~ sovente redatto con una grafia tormentata e quasi indecifrabile, richiederebbe veramente un impegno diuturno la cui estensione nel tempo è ben difficile da prevedere. Mi auguro che altri, se io non lo potess~ conduca a termine questa intrapresa, la quale verrà a ridare definitivamente alla storia d'Europa uno tra i suoi maggiori protagonist~ ben degno di occupare un posto superiore a quelli stessi di Wallenstein o di Turenne e per lo meno eguale a quello di Gustavo Adolfo o di Mazzarino; alla storia delle idee un pensiero non solo strettamente militare, ma politico e strategico di primissimo ordine: ed insomma a recuperare una pagina di valore universale nella vicenda umana.

Evidentemente questo mio lavoro non sarebbe stato possibile se non avessi ricevuto aiuti cordiali e molteplici. Come ricordare tutti senza rischiare dolorose dimenticanze? Mi limiterò quindi a citarne alcuni, coloro che più di ogni altro meritano la mia gratitudine.

Vorrei anzitutto rivolgere il mio reverente pensiero a Chi non è più : parlo di Piero Pieri, a cui va la gloria di avere, nei nostri tempi, "riscoperto,, Montecuccoli e di avere, su quel Grande, richiamata molti anni or sono la mia attenzione (oltre ad aver contribuito a mostrarmi la via per apprendere i fondamenti della storia militare}.

Egli fu, indirettamente, L'ispiratore di questo mio lavoro, ed è per ciò che alla sua Memoria idealmente lo dedico.

Tra le persone e le istituzioni invece che hanno attivamente collaborato (ed ancora collaborano} alla realizzazione di questa intrapresa,

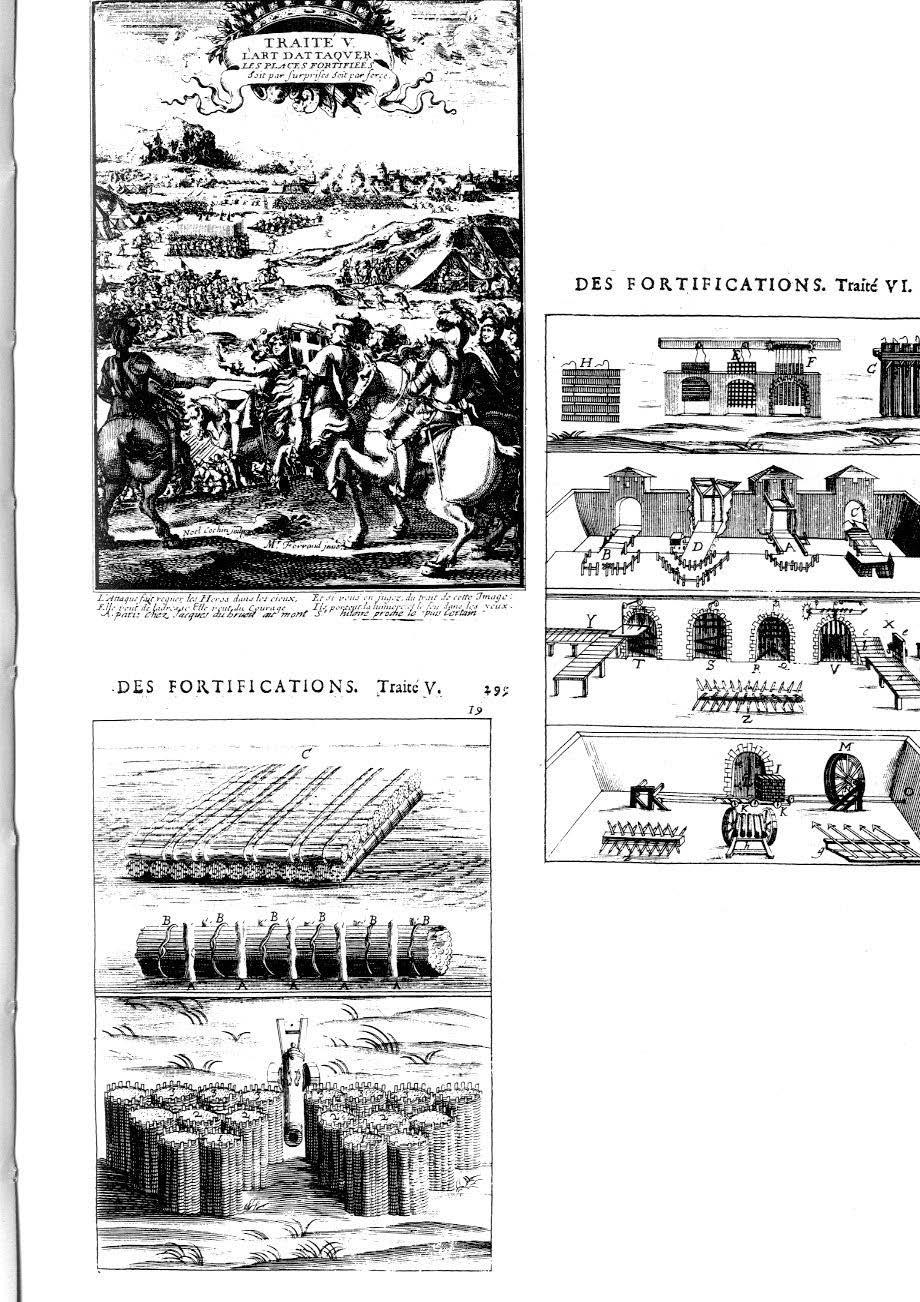

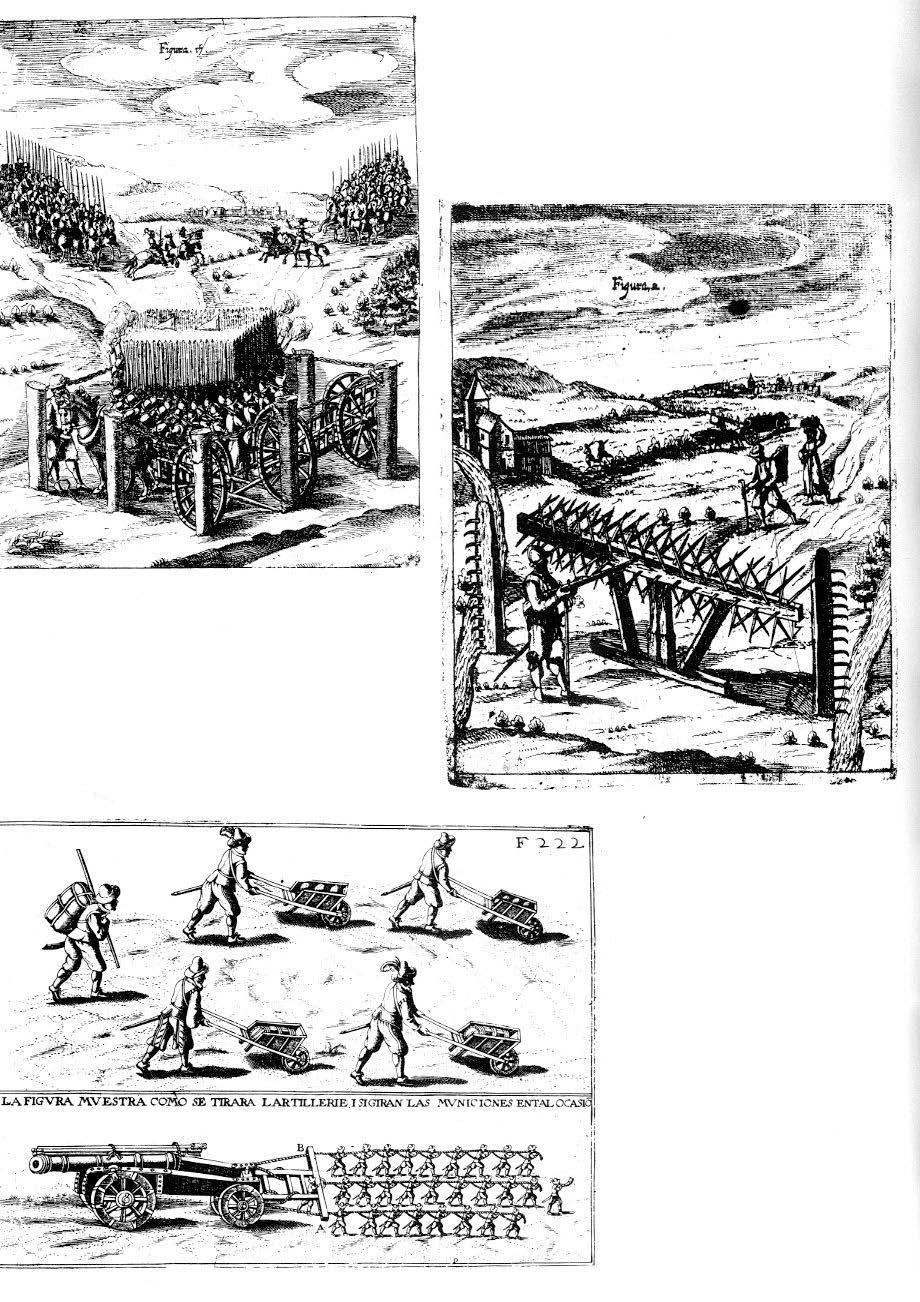

viene in primo piano l'Ufficio Storico dello Stato Maggi.ore Esercito, che ha assunto su di sé un compito editoriale tanto complesso e difficile, e per esso il suo Capo, generale Pierluigi Bertinaria e i di lui predecessori, generale Oreste Bovio (il quale oggi, come- Capo del V Reparto dello Stato Maggi.ore stesso, ha continuato a sostenere e ad incoraggiare il lavoro con tutta l'autorevolezza che gli viene dall'alta sua posizione) e generale (r) Rinaldo Cruccu; quindi i dirigenti tutti ed il personale del Kriegsarchiv di Vienna, (in particolare il Dr. Peter Broucek e il Dr. Kurt Peball, essi stessi illustri cultori di Montecuccoli e del suo lascito documentale), i quali tutti non solo hanno posto con la massima liberalità a disposizione senza alcun limite il materiale e i dati: ma si sono altresì prodigati in molti modi con la squisita cortesia e ospitalità viennesi ed hanno lungamente discusso con me i problemi storici e critici del Nostro e dell'età sua; nonché altri studiosi: austriaci come il Dr~ Siegfried Richter, con cui passai indimenticabili ore a Hohenegg, l'avita dimora nella quale Montecuccoli scrisse tanta parte delle sue opere e di cui, per impulso del Dr. Richter stesso, la locale comunità di Hafnerbach sta curando con amore il recupero; ungheresi, come il Dr. Géza Perjés e americani, come il Prof Thomas Barker, che posero generosamente a disposizione i loro studi e le loro inestimabili conoscenze storiche; i dirigenti e il personale della Nationalbibliothek di Vienna e della Biblioteca Estense di Modena, i quali pure hanno offerto la più vasta, cordiale e disponibile collaborazione; infine Alberto Rosselli, mio giovane allievo genovese, appassionato cultore di cartografia militare, cui sono dovute le riproduzioni degli schizzi fuori testo inseriti dal Montecuccoli nel T rateato della Guerra. Nessuno di loro, ad ogni modo, porta la responsabilità di qualsiasi errore che si potesse riscontrare nell'opera, la quale è assunta unicamente da me.

Ad essi tutti va il mio commosso ringraziamento: così come a mia moglie Germana, che in questi anni mi è stata non solo di aiuto, ma di sprone e di stimolo nei momenti di dubbio, che sono in agguato per qualunque studioso .

Torino e la Salle, 20 gennaio 1986

RAIMONDO MONT ECUCCO LI , L'AZIONE E IL PENS IERO

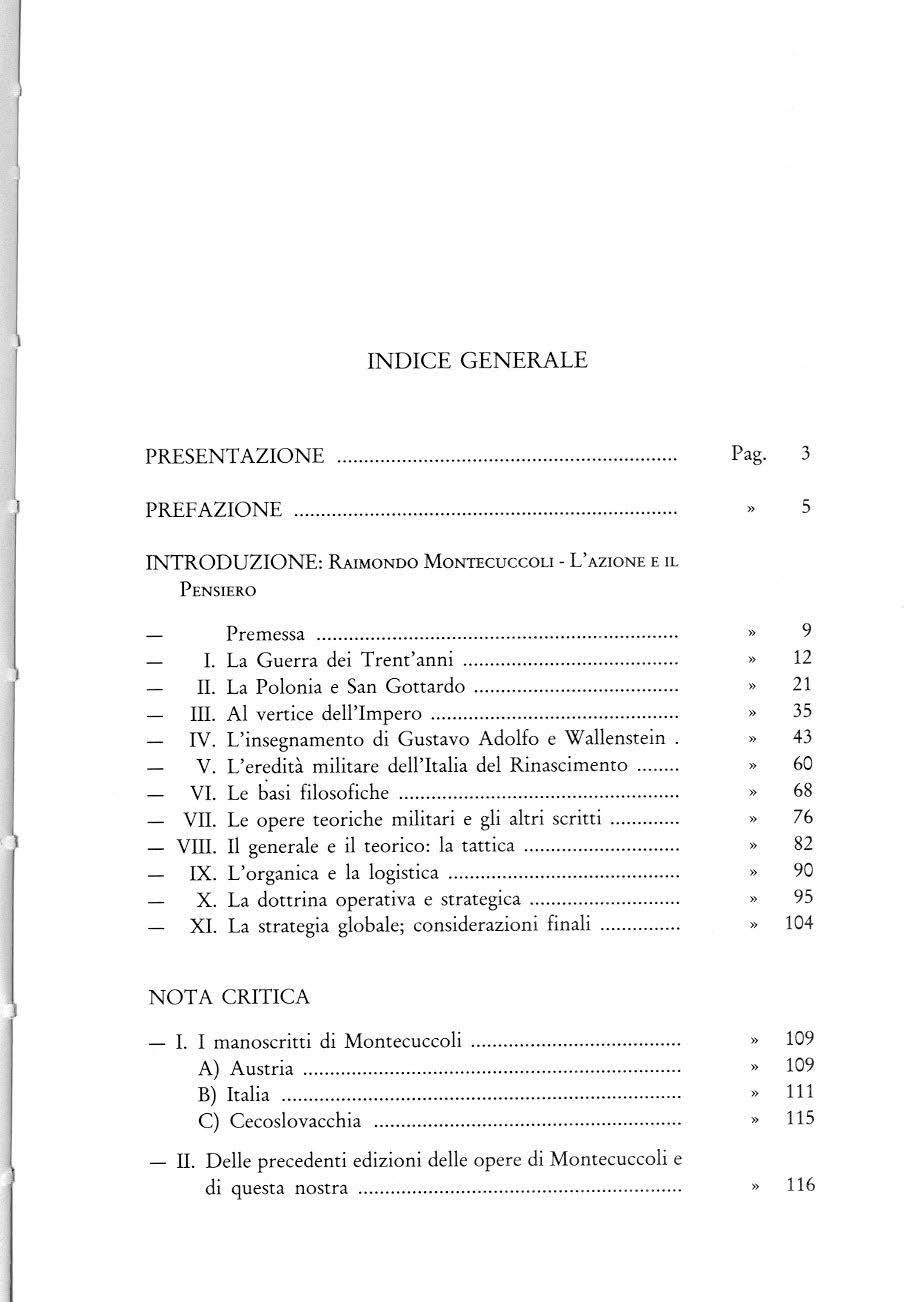

Premessa. i. La Guerra dei Trent'anni II. La Polonia e San Gottardo. !Il. Al vertice dell'Impero. IV L'insegnamento di Gustavo Adolfo e Wallen stein. V L'eredità militare dell'Italia del Rinascimento. VI. Le basi filosofiche. VII. Le opere teoriche militari e gli altri scritti. VIII. Ti generale e il teorico: la tattica IX. L 'organica e La logistica. X. La dottrina operativa e strategica. Xl. La strategia globale; considerazioni finali.

« R aimondo Principe di Montecuccoli, Conte dell'Impero, Luogotenente generale e Feldmaresciallo; Signore di H ohenegg, Osterburg, Gleiss e Haindorf; Pre side nte dell' I mperia! Consig lio Aulico Militare; Gran Maestro dell'Artiglieria e Fortificazioni; Governatore della Raab e Colonnello-proprieta rio di un R eggime nto di Cavalleria; R eale Cons igliere Segreto; Camerl e ngo e Cavaliere dell'Ordine del Toson d'Oro: tale suona la designazione ufficiale del co ndottiero, e l'esp e rto si rende conto che eg li concentrava in se stesso le più alte cariche militari, quelle che l'Imperatore romano-germanico pot eva conferire so lo ai più abili tra i suoi generali)}. Così Kurt Peb all , eminente studioso austriaco, introduce il personaggio dando immediatamente il se nso dell'enorme rilie -

vo della sua figura, seconda, nell'Impero Absburgico, solo a quella del Sovrano 1 • E un altro storico, Harms Kaufmann, fa notare come Montecuccoli fosse pervenuto, dopo un'ascesa che non è esagerato definire meteorica, a concentrare nelle proprie mani tutti i più alti poteri militari dello Stato 2 •

Piero Pi eri, uno tra i maggiori studiosi ita liani di Montecuccoli, affe rma che il nome di questi, insieme a quello di Turenne, sintetizza l'arte militare della seconda metà del XVII secolo 3 ; e Thomas Barker porta su Montecuccoli le alte testimonianze di Federico il Grande, Scharnhorst, Napoleone, Folard, Guibert e del Maresciallo di Sassonia4 •

Non basta: Kurt Peball fa ancora notare come nessun generale austriaco avesse come Montecuccoli sperimentato di persona tutte le specialità del servizio; quanto elevate fossero le sue capacità sia di soldato che di diplomatico; quanto profonda la s ua religiosità5.

Infine il suo pensiero. D al Pieri, che pone in rilievo il peso decisivo dell'esperienza diretta nella formulazione della dottrina di Montecuccoli nonché la struttura dialettica del pensiero di lui 6 ; al Croce, che gli dedicò alcune acute osservazioni 7 ; al Gimorri, che vide in lui il tardo epigono dei grandi umanisti 8; al Bancalari, distinto ufficiale e studioso, che definì intramontabile la parte astratta degli scritti teorici di Montecuccoli e li giudicò più eminenti di quelli di Clausewi tz9 ; al Ki szling che mise in risalto la sua freddezza ed esattezza di giudizio sul nemico 10; infine ancora al Pe-

1 KuRT PEOALL, R aimund Furst Montecuccoli 1609-1680. Gedanken zum leben und Werk eines grossen osterreichischen Feldherm , in: Osterreichische Militarische Zeitschrifi , S, 1964, pagg . 301 sgg.

2 HARMS MUFMANN , Raimondo Graf Mont ecuccoli 1609-1680, Kaiserlicher Feldmarschall, Militartheoretiker und Staatsmann, Wien, 1974, pag. 1.

3 PIERO P tERt, il secolo XV!! - Raimondo Montecuccoli, in : Guerra e Politica negli scritt ori italiani, Napoli, 19S5, pa g 72 sgg.

4 THOMAS M. BARK ER , 7he Military lntellectual and baule · Raimondo Montecuccoli and the 7hirty Years War, Alba n y, NY, 197S, pag. 215, n. 14 e 1S.

5 K. PEBALL, op cit., pag 302-304.

6 P . P rERI, op. cit., pag . 9S sgg.

7 BENEDETTO CROCE, Storia dell'Età Barocca in Italia · Pensiero · Poesia e letteratura

· Vita Morale, Bari , 19S7, p ag 1S7

8 ADRIANO G1MORR1, Raimondo Montecuccoli, i viaggi, Modena, 1924, pag. lxxxiii.

9 GuSTAV BANCAl.A.R.l, Raimondo Montecuccol~ in Organ der Muitarwissenschafilicht>n Vereine, 22, 1881, pag. 148 sgg. Il Bancalari era maggiore del Corpo di Stato Maggiore austriaco.

10 R uooLF KiszuNG , Feldmarschall Raimund Furst Montecuccoli, 1609-1680, in: Wehrwissenschafiliche R undschau, 9, 1959, pag. 7 19 sgg.

ball che lo considera il fondatore della scie nza militare moderna 1 1 , tutti unanimemente pongono in rilievo l'importanza trascendentale dell'opera dottrinale di Montecuccoli, facendone uno tra i maggiori t eo rici militari che l'umanità abbia mai conosciuto.

Chi era dunque quest'uomo , generale, condottiero, diplomatico , pensatore, organizzatore, asceso alle più alte cariche del Sacro Romano Imp ero germa ni co sino a divenire usbergo e guida della monarchia absburgica? A diffe r enza di Bonapart e, egli si arrestò dinanzi ai gradini del trono; ma la sua non fu, come quella del primo Napoleone, un'età di rivoluzioni: sibbene del più stretto e rigido legalismo; tuttavia, anche senza il formidabile propellente di una rivoluzione , egli sall in alto quasi quanto il Bonapart e: e non partÌ, come questi, da un grado di ufficiale, ma dalla gavetta di semplice soldato. Se Montecuccol i non avesse mai impugnato la penna, sarebbero bastate le vicende della sua vita a dargli un posto più che cosp icuo nella storia; se non avesse mai comandato ese r citi, mai combattuto alcuna battaglia, le sue opere teoriche, per conve rso, gli avrebbero da esse so le garantito una dignità per lo meno uguale a quella di Clausewitz. Ma egli fu altro ancora. Politico, organizzatore, incaricato di delicate missioni diplomatiche che lo posero a contatto con Cristina di Svezia e Cromwell, uomo di cultura, fondatore e protettore di attività accademiche, scrittore di versi lodati da Fulvio Testi, dotto in filosofia e scienze naturali, Montecuccoli fu anche una tra le personalità più polie drich e di ogni tempo .

E pure oggi in Italia egli è pressoché dimenticato. Se anche si possa sos t enere che il nostro paese non brillò mai eccessivamente per riconoscenza verso i Grandi che lo hanno reso illustre, il caso di Montecuccoli appare addirittura sbalorditivo, apparentemente inespl icabile . Solo la piccola Austria oggi lo ricorda, e nemmeno tan to; quanto ag li altri paesi del defunto Impero absburgico, la Boemia, che pure dette i natali alla sua sposa, lo ha del tutto obliato: e l'Ungheria sino a ieri irrideva a lui e lo disprezzava cont r apponendogli il suo Zrfnyi (sebbene sia oggi merito di un grande studioso ungherese, il Perjés, di aver infine liquidato questa leggenda, co me più oltre si dirà). Anche la Germania, che pretende di avere con l'Austria comunità di lingua e, in parte, di cultura, non ne ha conservato il ricordo, inspiegabilmente (o così sembra) .

Ma una spiegazione, anzi, più spiegazioni (o, meglio, un complesso di spiegazioni) es iste: e sarà analizzando più da vicino la vita,

l'opera e il pensiero di Montecuccoli che s i potrà pervenire a comprendere l e ragioni di un sì immeritato oblio: e, insieme, a capire ed a valutare appieno un'attività ed una dottrina che sono più vive che mai e meritano di essere riesaminate a fondo, in quanto costituiscono un momento di importanza suprema nella storia del1' arte e della scienza militare. ·

N on è qui il luogo (e, p e r altro, farebbe difetto lo spazio) di intrattenersi troppo a lungo sulla v ita di Raimondo Montecuccoli: per essa si può ancora fare riferimento alle vecchie ma sempre valide opere del Campori e del Sandonnini, per lo meno fino a quando non venga scritta ex novo una biografia del Nostro veramente completa, moderna e soddisfacente 12 . Ci si limiterà quindi ad alcuni cenni: insistendo però su quelle esperienze della sua vita che furono essenziali p er la formazione del suo pensiero, il qual e , sia qui ben sottolineato, trovò l e proprie radici e le proprie fonti in un quadruplice ordine di elementi: l'e sperienza di soldato; la scuola dei grandi capitani; la tradi zi on e militare italiana; infine la profonda c u ltura scientifica e filosofica, di diretta disce n denza rinascimentale.

Raimondo Mont ec uccoli nacque il 21 febbraio 1609 nel castello avito di Mont ecuccolo nel Frignano situato entro i confini del Ducato di Modena, ter z o degli undici figli del cont e Galeotto, un piccolo nobile dell'Appennino 13

Nel 1619 il padre morì: e la famiglia, già di modesti mezzi, si trovò se non proprio alle soglie dell'indigenza, certo assai a disagio. Intervenne fortunatament e la benevolenza degli Estensi: per cui la madre , Anna Bigi , trovò collocazione come Dama di com-

12 CESARE CAMPORI, Raimondo Montecuccoli, la sua famiglia e i suoi tempi, F irenze, 1876; TOMMASO SANDONNINI , Il Generale Raimondo Montecuccoli e la sua famiglia, Mode na, 19 14, 2 vo i. Naturalmente occorre ve d ere le ope r e biograf iche più amich e, e pr ima di tutte qu ella del G u aldo Priorato, citata più oltre.

13 Il nome di Monrecu cco li è variamente interpr etato come monte del c uc u lo o (rifacendosi ad un a espressione dialettale modenese) monte delle ghi ande (o delle gh ianda ie) Sebbene ci si sia accanit i a trovare un'orig ine germanica alla famig lia , null a di ciò fu provato e l 'i ta lian ità dei Monrecucco li è cosa inco ntrovertibi le

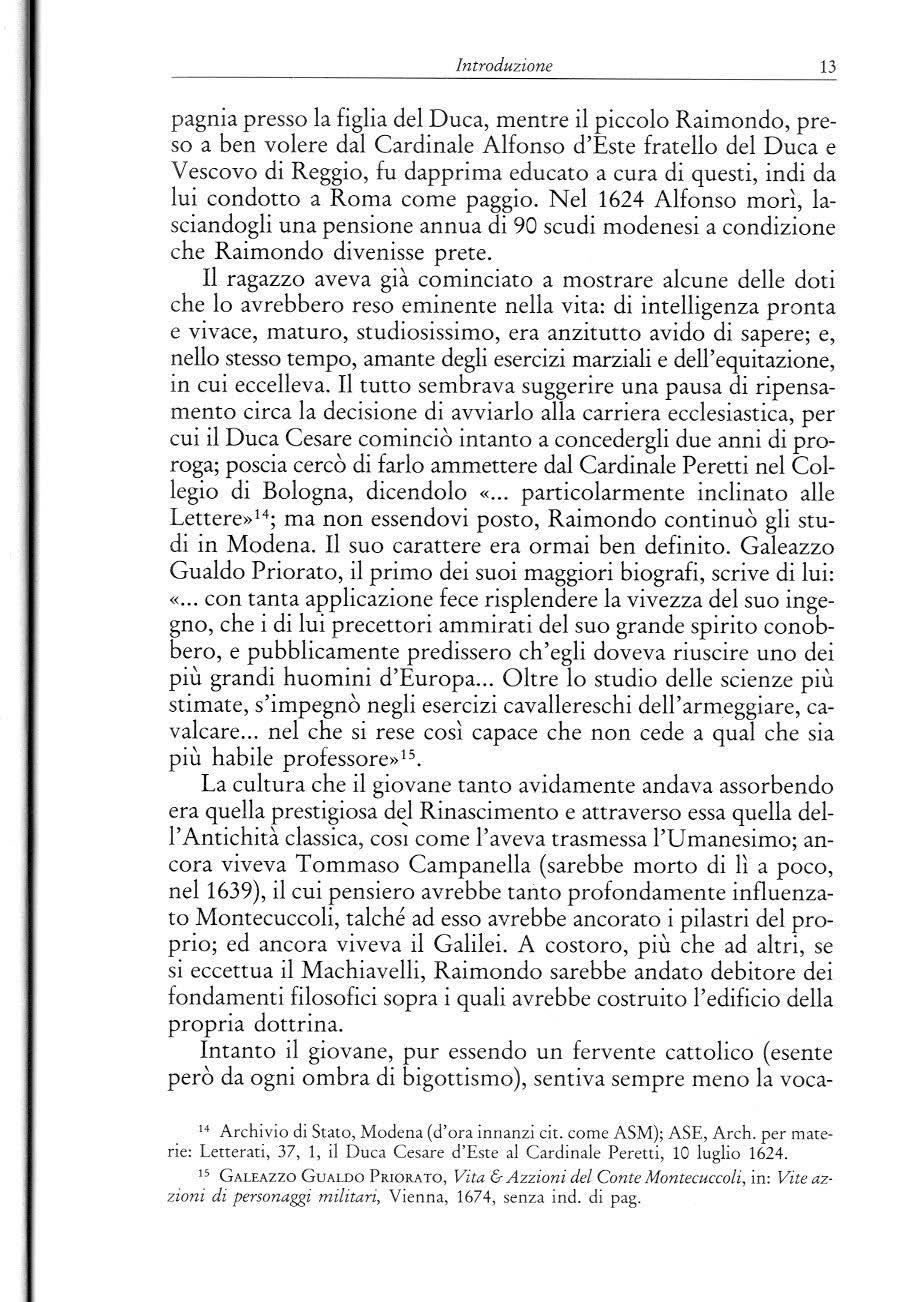

pagnia presso la figlia del Duca, mentre il piccolo Raimondo, preso a ben volere dal Cardinale Alfonso d'Este fratello del Duca e Vescovo di Reggio, fu dapprima educato a cura di questi, indi da lui condotto a Roma come paggio. Nel 1624 Alfonso morì, lasciandogli una pensione annua di 90 scudi modenesi a condizione ch e Raimondo divenisse prete.

Il ragazzo aveva già cominciato a mostrare alcune delle doti che lo avrebbero reso eminen te nella v ita: di intelligenza pronta e vivace, maturo, studiosissimo , era anzitutto avido di sapere; e, nello stesso tempo, amante degli esercizi marziali e dell'equitazione, in cui eccelleva . Il tutto sembrava suggerire una pausa di ripen samento circa la decisione di avviarlo alla carriera ecclesiastica, per cui il Duca Cesare cominciò intanto a concede rgli due anni di proroga ; poscia cercò di farlo ammettere dal Cardinale P eretti nel Colleg io di Bologna, dicendolo « particolarmente inclinato alle Lettere>) 14; ma non essendovi posto, Raimondo continuò gli studi in Modena. Il suo carattere era ormai ben definito. Galeazz o Gualdo Priorat o, il primo dei suoi maggiori biografi, scrive di lui: « ... con tanta applicazione fece risp lend er e la vivezza del suo ingegno, che i di lui precettori ammirati del suo grande spirito conobbero, e pubblicamente predissero ch'egli dov ev a riuscire uno dei più grandi huomini d'Europa ... Oltre lo studio delle scienze più stimate, s'impegnò negli esercizi cavallereschi dell'armeggiar e, cavalcare ... nel che si rese così capace che non cede a qual che sia più habil e professore» 1 5.

La cultura ch e il giovane tanto avidame nte andava assorbendo era quella prestigiosa d~l Rinascimento e attraverso essa quella del1' Antichità classica, cosi co m e l'aveva trasmessa l' U manesimo; ancora viveva Tommaso Campanella (sarebbe morto di lì a poco, nel 1639), il cui pensiero av rebbe tanto profondam ent e influenzato Montecuccoli, talché ad esso avrebbe ancorato i pilastri del proprio; ed ancora viveva il Galilei . A costoro, più che ad altri, se si eccettua il Machiavelli, Raimondo sarebbe andato debitore dei fond am enti filosofici sopra i quali avreb b e costruito l'edificio della propria dottrina.

Intanto il giovane, pur essendo un fervente cattolico (esent e però da ogni ombra di bigottismo), sentiva sempre meno la voca-

14 Archivio di Stato, Mode na (d ' ora i nnanz i cit. come ASM) ; ASE, Arch. per materie : Letterati, 37, 1, il D uca Cesare d'Este al Cardi nale Peretti, 10 lu glio 162 4.

15 GALEAZZO GuALDO PRIORATO, Vita & Azzioni del Conte Montecuccoli, in : Vite azzioni di personaggi militari, V ienna, 1674, senza in d. di pag.

zione all'abito talare. La famiglia, grazie all'attività della madre, proba, economa, ottima amministratrice, si era ormai posta sulla linea di un modesto decoro: ed egli poteva cominciare a volgere il pensiero verso altre aspirazioni, altri lidi. Da tempo ormai un suo lontano cugino, Ernesto Montecuccoli (che Raimondo chiamerà "zio", forse per deferenza in quanto più anziano di lui di venticinque anni) era in servizio nelle forze armate degli Absbu rgo ove era stato in giovane età compagno d'armi di Wallenstein. Entrambi vi avevano avuto per maestro Giorgio Basta, probabilmente da Casale Monferrato, uomo che più tardi avrebbe riscosso la v iva ammirazione di Raimondo poiché (osservazione sign ificativa!) era uno dei pochi generali che avevano la pratica congiunta alla speculativa 16 •

Nell'Esercito imperiale Ernesto aveva fatto carriera, salendo fino al rango di generale dopo essersi battuto in Ungheria ed alla Montagna Bianca. Naturale che il giovane Raimondo sperasse in lui per poter adire a quel mestiere delle armi che egli sempre più sentiva come la sua vera vocazione. Fatto sta che nel 1625, allorché capitò a Modena il conte Rambaldo di Collalto, generale dell'Impero, Montecuccoli gli chiese di arruolarsi come semplice soldato e di seguirlo. Il Collalto (stimolato forse da Ernesto, o forse da un altro secondo cugino, Girolamo Montecuccoli, anch'egli alto ufficiale absburgico) accettò benignamente la richiesta di Raimondo che così, a sedici anni, partì dall'Italia per la grande avventura della sua vita.

Può parere strano che il Nostro, con le sue eminenti aderenze negli alti ranghi dell'Impero, dovesse sollecitare un sì umile posto nelle forze armate: ma il mestiere delle armi era severo, la Guerra dei Trent'anni infuriava e non c'era spazio nei ranghi per chi non si fosse dimostrato capace di conquistarsi i galloni sul campo. Raimondo voleva servire? Bene, cominciasse dal reggere la picca, cioè dalla gavetta. Poi, si sare bb e visto di che materia era fatto.

E ben tosto lo si vide . Presto avvezzo alla dura disciplina, salito dopo i primi combattimenti al rango di alfiere, fu nel 1629 chiamato da Ernesto a far parte del corpo di 17.000 uomini inviato dall'Imperatore nei Paesi Bassi a rinforzo del grande condo ttiero genovese Ambrogio Spinola. Eccolo dunque alla pr esa di Amersfoort ove egli, con lo stendardo imperiale, entrò per primo attra-

v erso la breccia e poscia nella città mentre ancora il nemico opponeva resistenza; già ferito in combattimento, nel 163 1 si trovò, da tenente, al comando di una compagnia di fanti (sarà promosso capitano l'an no successivo) e come tale partecipò alla presa di Neuhandenburg, ove gli toccò l'altissimo onore di consegnare le chiavi della città a Tilly che ebbe per lui parole di lode. Lo stesso anno combatté all'assedio di Magdeburgo; indi alla pres a di due fortezze : e di quella di Kollbus presentò a Tilly le bandiere che egli stesso aveva catturato.

Così Montecuccoli aveva modo di servire sotto il primo dei grandi condottieri che egli avrebbe incontrato. Rigido, spartano, seve ro con se stesso e con gli altri, il monacale ed austero Tilly gli dette senza dubbio un esempio di semplicità, di frugalità, di disciplina. Anche altre cose, purtroppo, il Nostro dovette apprendere: i paurosi saccheggi (quello di Magdeburgo conservò un triste primato) che lo inorridirono e lo spinsero, più tardi, a sostenere con energia l'esigenza di usare più umanità verso i civil i. Non solo si ribellava in lui la generosità del suo animo; ma la sua lucida ragione gli mostrava l'inutilità e il danno di un simile comportamento. A Tilly chiaramente sfuggiva un lato essenziale della guerra: la logistica. Era molto difficile che turbe fameliche, male o irregolarmente nutrite, si astenessero dal saccheggio, ma Montecuccoli, che vedeva lontano, avrebbe studiato a fondo il problema dei rapporti con i civili e lo avrebbe affrontato in maniera esauriente nel Trattato della Guerra , nel primo Delle battaglie ed in tutte le altre ope re sue.

Nel frattempo aveva lasciato la fanteria (ov e aveva compiuto profonde esperienze) per assumere il comando di uno Squadrone di corazzieri. Già in Olanda egli si era incontrato con uno dei grandi condottieri nemici: Federico Enrico. Ora si appressava l'ora dello scontro con Gustavo Adolfo di Svezia. E dell'incontro con Wallenstein.

Ciò che sgomberò i campi d'Europa per la lotta de i due giganti fu la catastrofica disfatta inflitta dal re di Svezia al T illy presso Breitenfeld, il 7 settembre 1631. Raimondo Montecuccol i, alla testa dei suoi corazzieri, si batté con il solito indomito coraggio finché, rimasto pressoché solo, gravemente ferito, cadde in mano al nemico. Prigioniero a Halle, ebbe sei mesi di tempo per ristabilirsi e meditare sulla battaglia: poscia fu liberato grazie al pagamento di un riscatto di mille talleri. Il Campori sostiene che la somma fu pr estata dal Duca di Modena, che sempre lo apprezzava e nu-

triva per lui un affetto paterno : certo a Modena egli era stimato. Vi si era recato più volte e vi aveva contratto un'amicizia - che sarebbe rimasta nel tempo - con il poeta Fulvio Testi .

Riassunse tosto il servizio, ché la guerra infuriava : dapprima con il grado di maggiore nel Reggimento di fanteria di suo cug ino Ernesto con cui combatté sul Reno e in Baviera (ed ebbe anche l'esperienza, amara ma preziosa, della r i ti r ata); poscia, divenuto Tenente colonnello, in un Reggimento di cavalleria. Da quando egli era rientrato dalla prigionia, Wallenstein comandava le ar mate imperiali : era così cominciato il suo tirocinio sotto il condottiero che l'avrebbe probabi l mente influenzato più di qualsiasi altro .

16 novembre 1632 : Gustavo Adolfo e Wallenstein si affrontano sul campo di Lutzen . Malgrado l'autorevolezza di Thomas Barker, sono perso n almente incline a ritenere, sulla fede del Bolognesi, che Montecucco l i abbia preso parte alla grande battaglia rimanendovi anche leggermente fe ri to 17 : ma ciò che lo impressionò più profondamente fu la morte di re Gustavo Adolfo, cu i egli dedicò un p r egevole sonetto indirizzato all'amico Fulvio Testi .

Ma n el 1633 un grave lutto colpì la famig lia: ferito in combattimento e preso prigioniero, Ernesto morì a E n sisheim . Raimondo pianse amaramente la perdita di quegli che era stato il suo mentore e q u asi padre adottivo : egli era adesso solo, ma o r mai er a stabilito solidamente nella stima di superiori e inferiori. F u a q uesto punto (il 25 febbraio 1634) che si verificò il tragico ed oscuro episodio dell'assassinio di Wallenstein. Sebbene gli italiani (a cominciare da Ottavio P iccolomini) vi fossero gravemente implicati , pare assodato che Montecuccoli sia ri m asto del tutto estraneo alla congiura 18 Certo, egli era un soldato total mente fedele all' I mperatore, e tale rimase per l'intera vita : sembra quindi corretto ritenere che le mene di Wallenstein non trovassero approvazione presso di lui, e che egli in sostanza ritenesse che al Duca di Friedland fosse toccato il destino dei ribelli, o per lo meno deg li uomini di dubbia fedeltà; rimane però il fatto che in tutti i suoi scritti futuri Montecuccoli non tacq u e mai la sua ammirazione per Wallenstein come condottiero, né mai si espresse a proposito di lui in modo meno che giusto.

17 T. BAR KER , op. cit, pag . 17 sgg.; la l ette ra di Otta vio Bolognesi, Ambasciat0re modenese in Vienna, è cit. da C. CAMPORI, o p. cit. pag 72 sgg.

18 Su Octavio Piccol omini, cfr.: THOMA S M . BARKER, GeneralLeutnant Ottavio Furst Piccolomini i n: Osterreichische Osthefie, Wi en , 1980, pag 322 sgg.; nonché quanto detto da: GOL o MANN, Wallenstein, Frankfurt am Main, 1971, tra d. it. : Firenze, 198 1.

Gli insegnamenti di Wallenstein erano certamente andati radicandosi in lui: e solo pochi mesi dopo, il 6-7 settembre 1634, Montecuccoli ebbe l'opportunità di farne mostra a Nordlingen, in occasione della grande vittoria imperiale sugli svedesi, ove egli comandò, nell'assenza del colonnello, il proprio Reggimento ed ebbe occasione (sintomo grande!) di elaborare una disposizione delle truppe in battaglia diversa da quella seguita allora dagli svedesi, che molti si sforzavano pedissequamente di imitare 19. Già prima, il 17 luglio, si era distinto all'assedio di Ratisbona e nel 1635 si coperse di gloria alla presa di Kaiserlautern ove una volta di più, quasi fosse stato ancora un semplice alfiere, entrò per primo dalla brecc ia alla testa dei propri uomini meritandosi le lodi di un altro illustre generale italiano: Matteo Galasso, principale artefice della vitt oria di Nordlingen. Seguì la nomina a colonnello e il comando di un Reggim ento di corazzieri.

Ma la fortuna degli Absburgo volgeva, in quella guerra, al tramonto: e cominciava ad imporsi una strategia temporeggiatrice, capace di salvare l'Impero e di pilotarne la navigazione attraverso acque tempestose in modo da conseguire il maggior risultato possibile. Lo aveva inteso Montecuccoli? Se teniamo presenti le straordinarie qualità di introspezione della sua mente speculativa e lungimirante si sarebbe tentati di dare una risposta affermati v a. 24 settembre 1636, Wittstock. Gli svedesi di Banér schiacciano gli imperiali di Melchiorre von Hatzfeld e i sassoni dell'Elettore Giovann i Giorgio. Nel grave momento della disfatta, fu Montecuccoli che còperse da maestro la ritirata alla testa di quattro Reggimenti di cavalleria, salvando l'Esercito imperiale dalla definitiva catastrofe. E pure egli aveva saputo vedere gli errori dei comandanti, specialmente l'uso sbagliato dell'artiglieria!

L'ora era tragica. Sebbene Montecuccoli trovasse sollievo al proprio s_pirito intrattenendo una intensa corrispondenza con Fulvio Testi (che gli inviò un suo volume di poesie) i tempi sembravano volgere contro di lui. Fatto dapprima oggetto di calunnie da parte di invidiosi, riuscì a smentirle. Mentre ancora era alle prese con tali problemi, dovette precipitarsi a Modena: era morta la sua adorata madre ed egli giunse appena in tempo per vederla seppellire n ella locale chiesa di S. Pietro, accanto alla tomba paterna. Tornato al fronte, nel maggio del 1639 fu catturato in combattimento dagli svedesi. La prigionia durò tre anni, un'eternità. Montecuccoli però ebbe la ventura di venir rinchiuso (da un nemico che

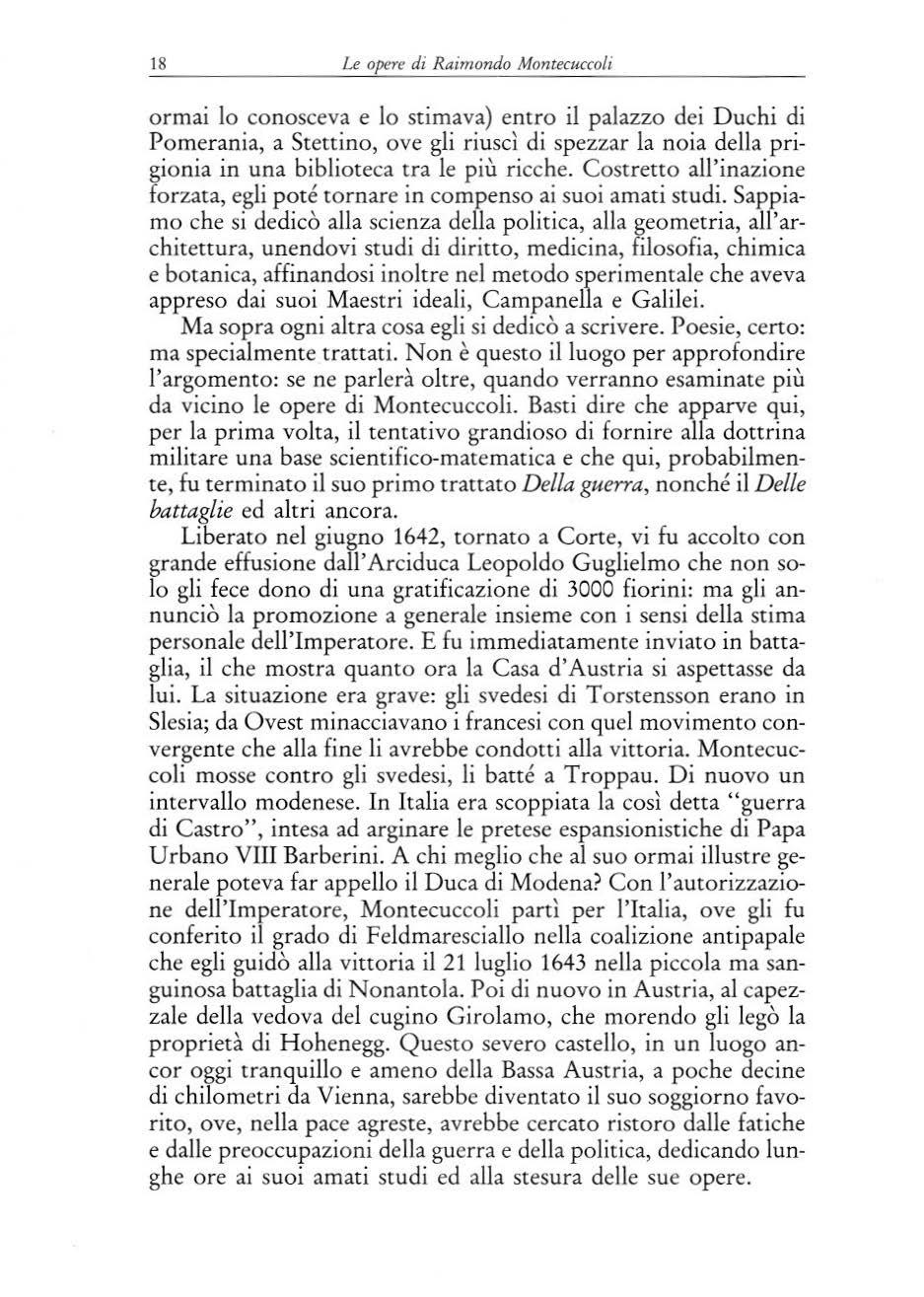

ormai lo conosceva e lo stimava) ent r o il palazzo dei Du c hi di Pomerania, a Stettino, ove gli riuscì di spezzar la noia della prigionia in una biblioteca tra le più ricche. Costretto all'inazione forzata, egli poté tornare in compenso ai suoi amati studi. Sappiamo che si dedicò alla scienza della pol itica, alla geometria, all'architettura, unendovi studi di diritto, medicina, filosofia, chi mica e botanica, affin andosi inoltre nel met odo speri mentale che aveva appreso dai suoi Maestri ideali, Campanella e Galil ei.

Ma sopra ogni alt ra cosa egli si dedicò a scrivere. P oesie, certo: ma sp ecialmente trattati. Non è questo il luogo per approfondire l'argomento: se ne parlerà oltre, quando verranno esaminate più da vicin o le opere di Montecuccoli. Basti dire che apparv e qui, per la prima volta, il tentativo grandioso di fornire alla dottrina militare una base scie ntifi co-matematica e che qui, probabilmente, fu terminato il suo primo trattato Della guerra, nonché il Delle battaglie ed altri ancora.

Liberato nel giugno 1642, tornato a Corte, vi fu accolto co n grande effusione dail' Arciduca Leopoldo Guglielmo che non solo gli fece dono di una gratificazione di 3000 fiorini: ma gli annunciò la promozione a generale insieme con i sensi della stima p erso nal e dell'Imperatore. E fu im mediatam ente inviato in battaglia, il che mostra quanto ora la Casa d'Austria si aspettasse da lui. La situaz ion e era grave : gli svedesi di Torstensson erano in Sles ia; da Ovest minacciavano i francesi co n qu el movimento co nverge nte che alla fine li avreb b e condotti alla vitt ori a. Montecuccoli mosse co ntro gli svedesi, li batté a Troppau. Di nuov o un intervallo moden ese . In Italia era scoppiata la così detta "guerra di Castro", intesa ad arginare le pretese espansionistiche di P apa Urbano VIII Barberini. A chi meg lio che al suo ormai illustre genera le poteva far appello il Du ca di Modena? Con l'autorizzazione dell'Imperatore, Montecuccoli partì per l' I talia, ove gli fu conferito il grado di Feldmaresciallo nella coalizione antipapale che egli guidò alla vittoria il 21 luglio 1643 nella piccola ma sanguinosa battaglia di Nonantola. P oi di nuovo in Austria, al cape zzale della vedova del cugino Girolamo, che morendo gli legò la proprietà di H ohenegg. Questo severo castello, in un luo go ancor oggi tranquillo e ameno della Bassa Austria, a poche decine di chilometri da Vienna, sarebbe diventato il suo soggiorno favorito, ove, nella pace agreste, avrebbe cercato ristoro dalle fatiche e dalle preoccupazioni della guerra e della politica, dedicando lunghe ore ai su oi amati studi ed alla stesura delle su e opere.

L'eredità di Hoh enegg gli giunse nel 1644: nello stesso anno ricevette la promozione a T enente-Maresciallo 20 proprio mentre il suo futuro, grande rivale Turenne veniva nominato Maresciallo di Francia 21

Ne lla sua nuova veste egli fu presente, si può dire, dovunque un imminente pericolo si profilasse per l'Impero. Dapprima in Sassonia, ove sventò l'avanz ata degli svedesi di Konigsmark; poscia a coprir e l'Ungheria, minacciata da un nuovo nemico, Giorgio Rak6czy, Prin cipe di Transilvania; infine al comando di tutte le forze imperiali in Franco nia. L'I mpero, stretto ormai da vicino dagli svedesi e dai francesi, stava incamminandosi verso la sconfitta: ma Montecuccoli era al culmine della sua gloria. Galasso, fino alla sua morte nel 1647, lo usò ormai come proprio braccio destro; attaccato da forze superiori, Montecuccoli riuscì a Magdeburgo a spezzare il cerchio uscendone con i reparti intatti.

Nuovamente ferito nel 1645, egli fu ora nominato membro dello H ofkriegs rat, ossia del Consiglio Aulico Imperiale di Guerra , l'organo supremo militare dell'Impe ro, nonché Gentiluomo di Camera dell'Imperatore 22

20 Nell'Esercito Absburgico i gradi degl i ufficiali generali avevano la seguent e scala, dal minore al più alto:

Generalmajor ........................................ ......

Feldmarschall-Leutnant ...............................

Generai der Kavallerie .......... .... ...... ...... ... ..

Feldzeugmeister .......................... .... .. ....... .....

Feldmarschall

Generale di Bri gata

Tenente-Maresciallo (Ten. Generale)

Comandante la Cav aller ia

Comandante l'Art igl ier ia

Fe ldm aresc iallo

Successivamente, al tempo de ll a Duplice Monarchia austro-u ngarica, tra il gr ado di Tenente-Maresc iallo e quello di Fe ldmaresciallo ne vennero introd otti altri due, vale a dire:

Generai der In/anterie Generale di C.d' A.

Generaloberst ...................... ................ .. ... G enerale d' Armata.

Ai tempi di Montecuccoli e fino alla Rivoluzion e Francese, la maggiore unità era la Brigata; più Brigate formavano un 'Armata. Pertanto, al di sopra del Generalmajor vi era subi to il Feldmarschall, con il suo vice, il Tenente-Maresciallo . In alcuni, pochissimi casi veniva conferito il titolo di Luogotenente Generale , il quale non era propriamente un grado, ma attribu iva, nel campo militare, un' autorità suprema, seconda solo a quella dell'eve ntuale Generalissim o, il quale ultim o, pure , rappresentava più una funzione che un grado: meglio potremmo dire, per entrambe queste caric he, un rango. Per il Montecuccoli, poi , venne coniaro l'altissimo grado di Feldmaresciallo Generale, portato da lui solo e che lo poneva al di sopra di qualsiasi altro eccetto l'Imperatore: infine, egli fu nominato Luogotenente Generale dell'Impero, con che il Sovrano gli delegava pane della sua autorità stessa (e non solo in materia militare) e che lo rendeva secondo al solo Imperatore.

21 G. BANCALARI, op, cit., pag. 151.

22 ASM, Carteggio di Osservat ori ed Agenti Estensi presso Corti, sottos. Cerma· nia, fase. 96, Ottavio Bolognesi al D. di Modena, 25 febbraio 1645. F u durante qu esta forzata pausa che eg li scrisse - veros i mi l mente a Hohenegg, divenuto suo appe na l'anno pri ma - lo Urschrift delle Tavole militari.

Ma Montecuccoli era già al fronte. La situazione per le armate imperia li andava peggiorando. Occorreva condurre una strategia temporeggiatrice che rallentasse il nemico, coprisse tutto quant o era possibile e non rinunziasse alla stoccate offensive ogni qual volta se ne fosse presentata l'occasione. Montecuccoli era dovunque: dapprima sul fronte della Boemia ove riuscì a soccorrere Brno, assediata da Torstensson che dovette ritirarsi; poscia in Baviera, ove gli riuscì di sventare e mandare a monte i piani offensivi del nemico, guadagnandosi l'ammirazione degli stessi svedesi; infine nel 1646-47 di nuovo in Boemia, ove con forze inferiori pervenne a bloccare l'avanzata dell'abile generale svedese Wittenberg, infliggendogli non poche stoccate: campagna, dice giustamente il Campori, mirabile e poco studiata 23 •

Nel 1647, riunitesi tutte le forze imperiali sotto il comando, invero mediocre, di Peter H olzapfel, riuscì l oro di infliggere presso Triebl una disfatta ag li svedesi di Wrangel: fu Mont ecuccoli, al comando dell'ala sinistra della cavalleria, che decise praticamente della giornata, distinguendosi anche per valore personale. Ciò gli fruttò la promozion e a Generai der Kavallerie.

Ma il nemico non dava re spiro; ed ora Turenne e W range! andavano convergendo co n chiaramente un obiettivo: Vienna. Il 17 maggio 1648 Holzapfel affrontò presso Zusmarshausen in disp erata battaglia svedesi e francesi uniti ed in numero superiore. La lotta fu accanita e feroce, finché il comandante imperiale cadde s ul campo . Già la vittoria totale sembrava a portata dei due capi alleati: ma Montecuccoli pervenne a coprire la ritirata con tale consumata abilità che l'e se r c ito fu salvo e Turenn e (che espresse parole di alta lode per il condottiero nemico) si vide privato dei frutti della vittoria. Ora fu praticame nte Montecuccoli cui spettò il compito di salvar e quanto era poss ibile d e ll'Impero, sinché le trattative condotte dai diplomatici in Westfalia ponessero fine alla guerra. Fu una campagna tra le più straordin arie della storia. Mantenendo le proprie forze intatt e , Mont ecuccoli riuscì a ritardare talment e il nemico che l'annun c io della pace ormai stipulata bloccò costui ancora lontano dall'obi ettivo di Vienna. Wrangel gettò a terra con rabbia il cappello alla notizia de l Trattato di W estfalia: non poteva m e glio riconoscersi battuto dal suo srande avversario che aveva saputo sfruttare il ristretto s pazio d1 possibilità ancora aperto per lui nel più egregio dei m o di. A Montecuccoli era dovuto se

l'Impero aveva potuto sopravvivere: nell'ultima fase della Guerra dei Trent'Anni era stato lui l'anima della resistenza 24 •

M algrado il Trattato di Westfalia avesse fatto definiti vamente tramontare il piano (se mai era veramente esistito in maniera concreta) di un predominio absburgico sulla G ermania aprendo la strada agli ambiziosi progetti egemonici di Mazzarino, esso aveva però salvato e, in un certo senso, omogeneizzato i domini di Casa d'Austria. Senza la strategia temporeggiatrice dei condottieri imperiali (e in primo luogo di Montecuccoli), ciò non sarebbe assolutamente stato possibile: Wrangel e Turenne a Vienna avrebbero significato la disgregazione dei domini absburgici con duecentosettant' anni di anticipo .

L' I mperatore Ferdinando III si rendeva ben conto di ciò: e la prova ne fu che a Montecuccoli egli affidò ora il delicato e difficile compito di ristabilire il credito dell'Impero presso una serie di stati-chiave d 'Europa. Occorre va anzitutto visitare quelle Corti che, pur essendo alleate d ella Francia, non intendevano esser vassa lle: e la prima tappa del Nostro fu dunqu e Stoccolma, presso Cristina di Svezia. Colà egli pervenne a stabilire, con quella strana, contorta, eccentrica personalità un ottimo rapporto di stima ed amicizia, talché più tardi fu Montecuccoli l'artefice principale della conversione della Regina di Svezia al cattolicesimo 25 • Successivamente fu a Londra, ove venne ricevuto da Sir Oliver C romwe ll ; nelle Fiandre, presso la Dieta Imperiale ed in una serie di Principati t edeschi.

Questa sua paziente opera di ricostruzione del tessuto diplomatico absburgico, che la guerra aveva lacerato, lo portò presso la Santa Sede, ove fu ricevuto dal P apa, indi nuovamente a Vienna.

In mezzo a tale periodo di continui viaggi e di pesantissime responsabilità, il Nostro era però anche riuscito a godere di un

24 F. STOLLER, Feldmarschall Raimund Gra[Mon tecu.ccoli 1609-1680, in: Gestalter der Geschichte osurreù:hs; Studien der Wiener Katholischen Akademie, vo i. Il, lnnsbruck-WienMiinchen, 1962, pag. 171 sgg.

2 s Cfr. i relati vi doc. in: Au sg,'Walhte Schriften des Raimund Fursten Montecuccoli, General-leutnant und Feldmarschall, a cura d i Alois Ve lt zé , 4 voi., Vienna e Lips ia, 1899 sgg .; vo l. 3 p ag, 235 sgg.

triennio di tranquillità relativa, tra il 1650 e il '53, che egli aveva trascorso in gran parte nella pace di Hoh enegg, il cas tell o che dalle basse colline boscose domina la ridente e verde piana della Bassa Au st ria. Colà aveva p o tuto immergersi nei suoi dil etti studi, e scrivere. Probabilmente a questo periodo apparti ene, tra gli altri, il manoscritto da lui intitolato Zibaldone, ove sono rintracciabili i fondamenti filosofici e scientifici del suo pensiero, e mediante il quale è poss ibil e misurare la sua imm ensa cultura.

Montecuccoli si er a semp r e distinto d ai suoi coetanei comp agni d'arme per un co nt egno estremame n te corretto nei confro nt i del sesso fe mminil e; durant e la lunga pri gioni a a $tettino s i era oss ervato quanto egli si distinguesse dagli altri, che "am mazzavano" il tempo giocando, ubrianc an dosi e frequentando prostitute. Ciò sebbene egli fosse assai apprezzato dalle donne e contraccambiasse tali senti menti, ma sem p re con la riservatezza e la signorilità di comportamento che era n o inn ate in lui 26 • Non aveva però ancora posto mente ad accasarsi: ma ciò avve nne nel 1657 allorché egli co ntr asse matrimonio con Margar eth e von Dietrichstein, proveniente da una t r a le più influ enti famiglie della Corte, di nobiltà boema. Mont ecu cco li avev a allora 48 anni e la sposa era di trenta più giovane di lui; ma il legam e tra i du e fu intens o e profondo e durò per la vita. Nello stesso anno Montecuccoli fu chiamato dall'Arciduca Leopoldo Guglielmo, insi gne umanista , a far parte dell'Accademia ita lia na dei Novelli, o "dei Crescenti", fondata l'anno prima ed a cui appart enev ano lo st ess o Imp eratore F erd in ando III , l'Imperatrice Maria ed un r istrettissimo gruppo di dodici alti nobili 27 • Ma ben altro lo attendeva , in qu el 1657 così importa nt e n ella sua vita. La guerra bussava nuovamente all e p orte dell'Impero. D opo l'abdi caz ione di Cristina, il nuovo re di Svez ia, C arl o X, aveva volto l'animo ad una politica di espansione e di conquista. Sperava egli in tal modo di porre da un lat o le difficoltà in cui si dibatteva il r eg no nordico m ediante una cate na di ulteriori conqu iste ne l Baltico ch e ne av rebbero anche co nsac rat o l' ege monia. Il pr etesto per l'attacco co ntro la Polonia nel 1655 fu t rova to nella p ersis t ente ostili tà che il ramo pol acco e cattolico d ei Vasa nutriva

26 La storia di un suo infelice amore è conten uta ne ll a novella autobiografica lsto· ria miserabile, ma vera, degli amori di Mq,rindo [X?! Arianna, il cui manoscritto (includente anc h e due sonetti) trovasi a Vienna, Oster r e1chisches Nationalbibliothek. La novella fu pubblicata nel 1923 sulla Strenna Frignanese , di P avullo, / nostri Monti, a.I (cfr. A

G IMORRI, op. cit., pag. l xrv).

27 H. KAuFMANN, op. cit. , pag. 21.

contro quello svedese luterano: e la guerra cominciò. La Polonia non tardò a trovarsi a mal partito e la Danimarca, alleata dei polacchi, addirittura sull'orlo della catastrofe. Fu a questo punto che gli Absburgo e le potenze marittime, Inghilterra e Olanda, si decisero a intervenire. La stessa Francia di Mazzarino guardava con preoccupazione al rinnovato attivismo svedese 28 • Per motivi più che altro politici il comando della spedizione austriaca fu affidato a M elch ior r e von H atzfe ld: ma quando anche il Voivoda di Trans il vania , Giorgio Rak6czy, si mosse ed attaccò a sua volta la Polonia, l' I mperatore ricors e a Montecuccoli.

Il condottiero partÌ nell'avanzato 1657, recando con sé al campo la giovane moglie, che gli era assai teneramente legata. I risultati della di lui presenza non tardarono a farsi sentire: il principe ungherese fu battuto e respinto, e Poznan e Cracovia riprese. L'anno successivo Hatzfeld morì e M ontecucco li , cui fu conferito il grado di Feldmaresciallo, fu nominato comandante supremo delle operazioni in Polonia e nel Baltico. Insieme ai Brandenburghesi egli batté gli svedesi ripetutamente, cacciandoli dal Meclemburgo, dallo Holstein e dallo Jutland, conquistando le isole di Als e Fyn e, infine, la stessa Pomerania e liberando la Danimarca . La Pace di Oliva (3 maggio 1660) coronò questa splendida campagna, sebbene l'azione diplomatica della Francia impedisse all'Imperatore di coglierne per inter o i frutti.

Ma Montecuccoli era già l ontano . Una nuova e più grave minaccia si andava addensando ai confini dell'Impero: i turchi, che Montecuc coli aveva sempre considerato, insieme alla Francia, il nemico capitale degli Absburgo 29 Una sola striscia di terra ungherese era rimasta alla Casa d'Austria: e d in essa, sul fiume Raab, chiudendo la strada per Vienna, era la piazzaforte di Gyor. Colà si diresse il Feldmaresciallo, cui era stato conferito il titolo di "Colonnello (ossia Governatore militare) di Gyor". Appoggiandosi a questa piazza ed alle altre fortezze, manovrando con le forze - certo non a bbondanti - che gli erano state date, doveva Montecuccoli bloccare l'avanzata dei tu r ch i, molto superiori di numero.

La crisi era cominciata proprio per l'intervento di Giorgio Rak6czy in Polonia. Agli Ottomani non era piaciuta la sua iniziativa, presa senza consultarli; il diverbio aveva suggerito alla Porta di inviare un esercito per rimettere Rak6czy alla briglia. Ne era seguito un urto armato, e il principe era morto in seguito alle ferite

28 j TLL L tsK, Th e strugr,le f or the Supremacy in the Ba/t ic: 1600-1725, Lond o n, 1967, pag. 97 e sgg.

29 H. KA UFMANN, op. c it ., pag. n.

riportate. Gli Absburgo si erano fatti avanti, proponendo un loro candidato alla successione, ma l'iniziativa era fallita ed ora il giovane e dinamico Gran Visir Ahmed Koprulu aveva spinto la Porta a dichiarar guerra all'Imperatore 30 Se Montecuccoli avesse soltanto dovuto affrontare simili difficoltà, ne avrebbe già avuto a josa: ma ad esse si aggiungevano i continui diverbi con il Bano di Croazia (ed eroe nazionale ungherese) Mikl6s Zdnyi, anch'egli un distinto scrittore e teorico militare, cui Casa d'Austria concedeva più iniziativa del necessario, allo scopo di non alienarsi del tutto gli ungheresi. Zrfoyi a sua volta, indifferente (quando non ostile) alla causa imperiale, voleva combattere la "propria" guerra, e si mostrava insofferente dell'autorità di Montecuccoli, che egli accusava di temporeggiamenti eccessivi (lo soprannominò magnus cunctator). La verità era che Montecuccoli applicava una strategia consona alle esigenze absburgic h e (cedere magari spazio per guadagnare tempo, in attesa che la coalizione antiturca che stava formandosi gli inviasse truppe a sufficienza per dar battaglia); mentre Zrfnyi voleva anzitutto contendere al nemico il suolo ungherese, poco importandogli se l'Imperatore ne traeva danno 31 • Sul tron o sedeva dal 1658 Leopoldo I , il terzo sovrano sotto cui ebbe a servire Montecuccoli. Anche Leopoldo av eva nel Nostro la più grande fiducia e lo confermò conferendogli nel 1661 il grado di Feldmaresciallo generale, che lo poneva al sommo della gerarchia militare absburgica, al di sopra di ogni altro 32 • Ma ora Montecuccoli doveva prepararsi a fronteggiare il terribile assalto di Ahmed Koprulu . Costui era forte di quasi 100.000 uomini, mentre il Feldmaresciallo generale poteva disporre di non più che 12 .000 regolari. Altri 28.000 (truppe di guarnigione) erano a presidio de ll e fortezze, mentre sui 15 000 di Zrfnyi si pote va fare ben poco conto 33 . Sottraendo le forze che Kopriilu era a sua vo lta

30 Su tutta questa parte, si veda : PETER SuGAR, Southeastern Europe under Ouoman rule, 13 54- 1804, Seatt!e (Wash ) and London, 1974; che però, pur essendo ottimo nel complesso, dimostra un a ben scarsa comprensione de lla strategia militare di Montecuccoli Sulle forze armate dell'Impero Ottomano , cfr.: RoBERT MANTRAN, L 'évolution de l'Armée Ottomane aux XVI et XVII siècles, rei. inedita presentata alla sedicesima settimana di studio dell'Ist. lncernaz. d i Storia Economica «Francesco Datini», Prato, maggio 1984.

3 ' Si paderà più oltre dell'aspetto ideologico della controversia t ra Zrfnyi e Monrecucco li: su d i essa si vedano gli ,studi fondamentali di GÉZA PERJÉS, Kinek volt igaza?

A Zr{nyi-Montecuccoli vita, in : Elet és Tudomany, 26/11 e 3/12 1961, pag. 1507 sgg. e 1539 sgg. ; nonché: A Metodizmus és a Zrinyi-Montecuccoli vita, i n: «Szazadok», 1961, n . 4-5, pag. 507 sgg.; e 1962, n. 1-2, pag. 25 sgg.

32 C. CAMPORI, op. cit., pag. 362.

33 KuRT P EBALL, Die Schlacht bei St. Gotthard-Mogersdorf 1664, in: Milàarhistorische Schriftenreihe, Heft 1, Vienna, s.d., pag. 5.

cos tretto a lasciar a guardia delle fortificazioni e d e ll e r etro vi e, si può calcolare che il Gran Visir potesse disporre di 60.000 effettivi : sempre una superio rià schiacciante su Montecuccoli. Ma il condottiero sapeva che tutta l'Europa stava ora destandosi alla minaccia turca. La Germania tremava: la Dieta dell'Impero (e Montecuccoli si era personalmente recat o a Ratisbona per questo fine) aveva deciso di entrar nel conflitto, per cui i Principi tedeschi avrebbero in v iato rinforzi; il Papa e gli Stati italiani stavano pure muo ve ndosi; soprattutto, incre dibil e a dirsi, il re di Francia Luigi XN stava per scendere in campo assieme ai non amati Absburgo contro i quasi-alleati Ottomani 34 Venezia impegnava fortem ent e i turchi a Candia.

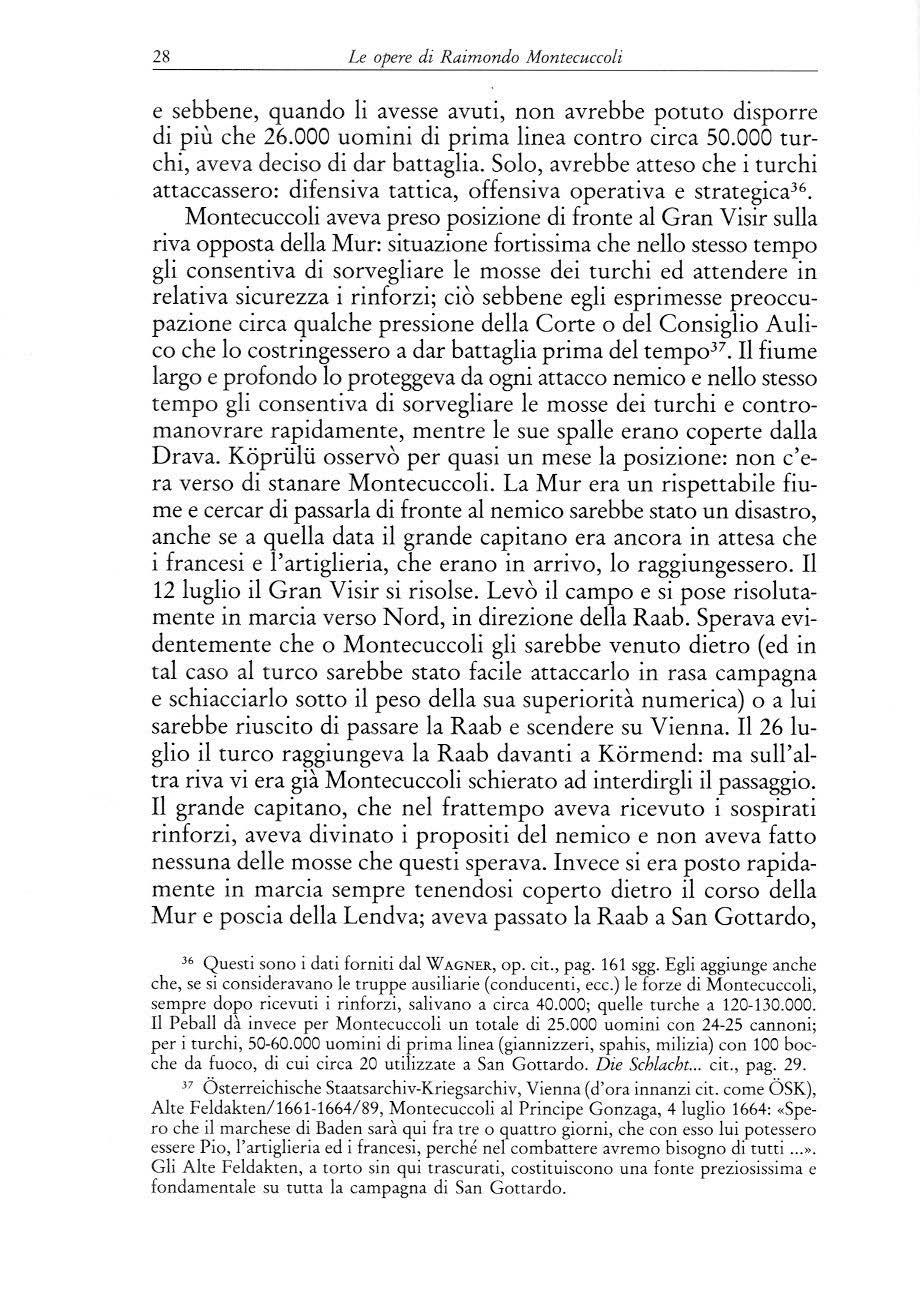

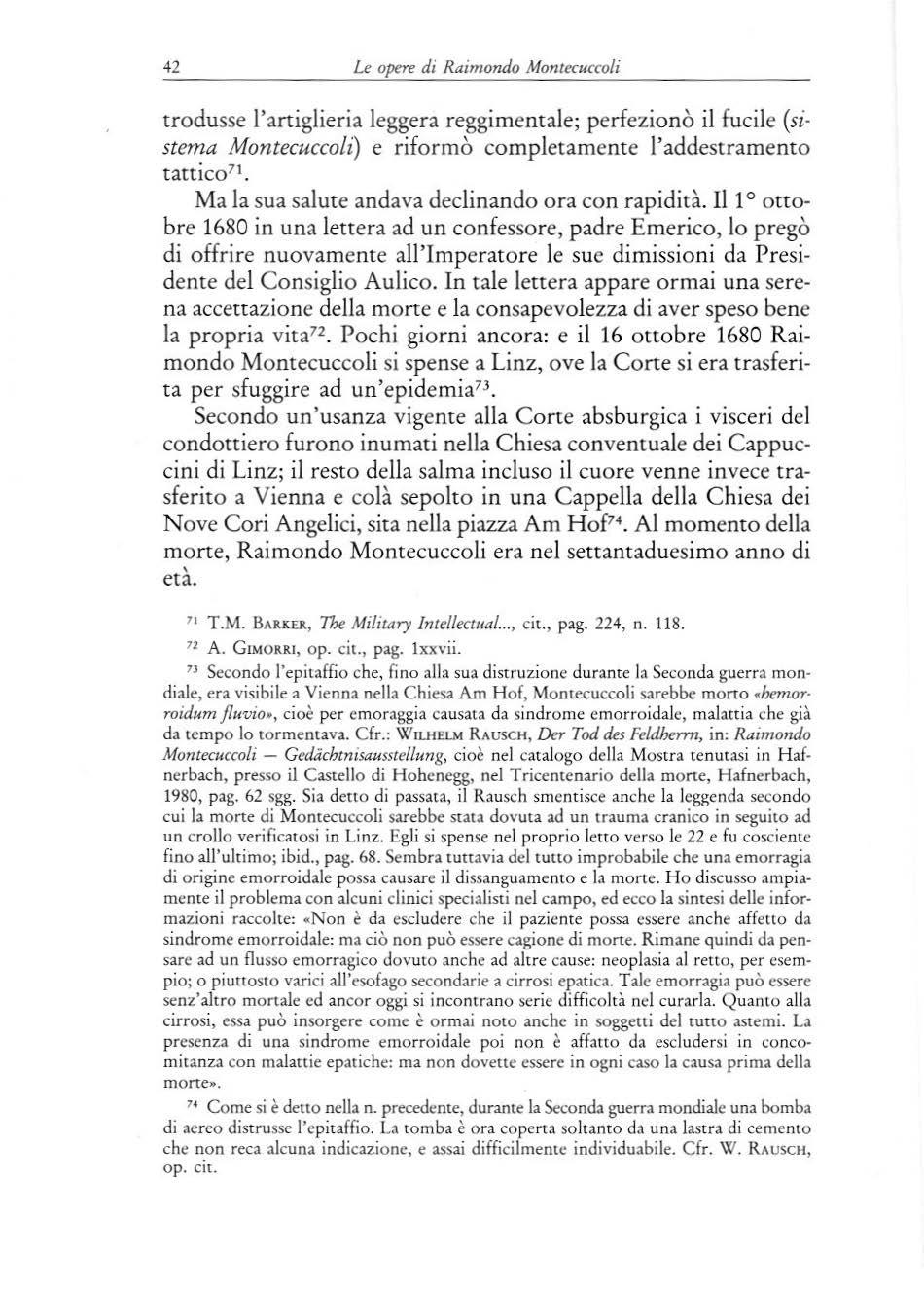

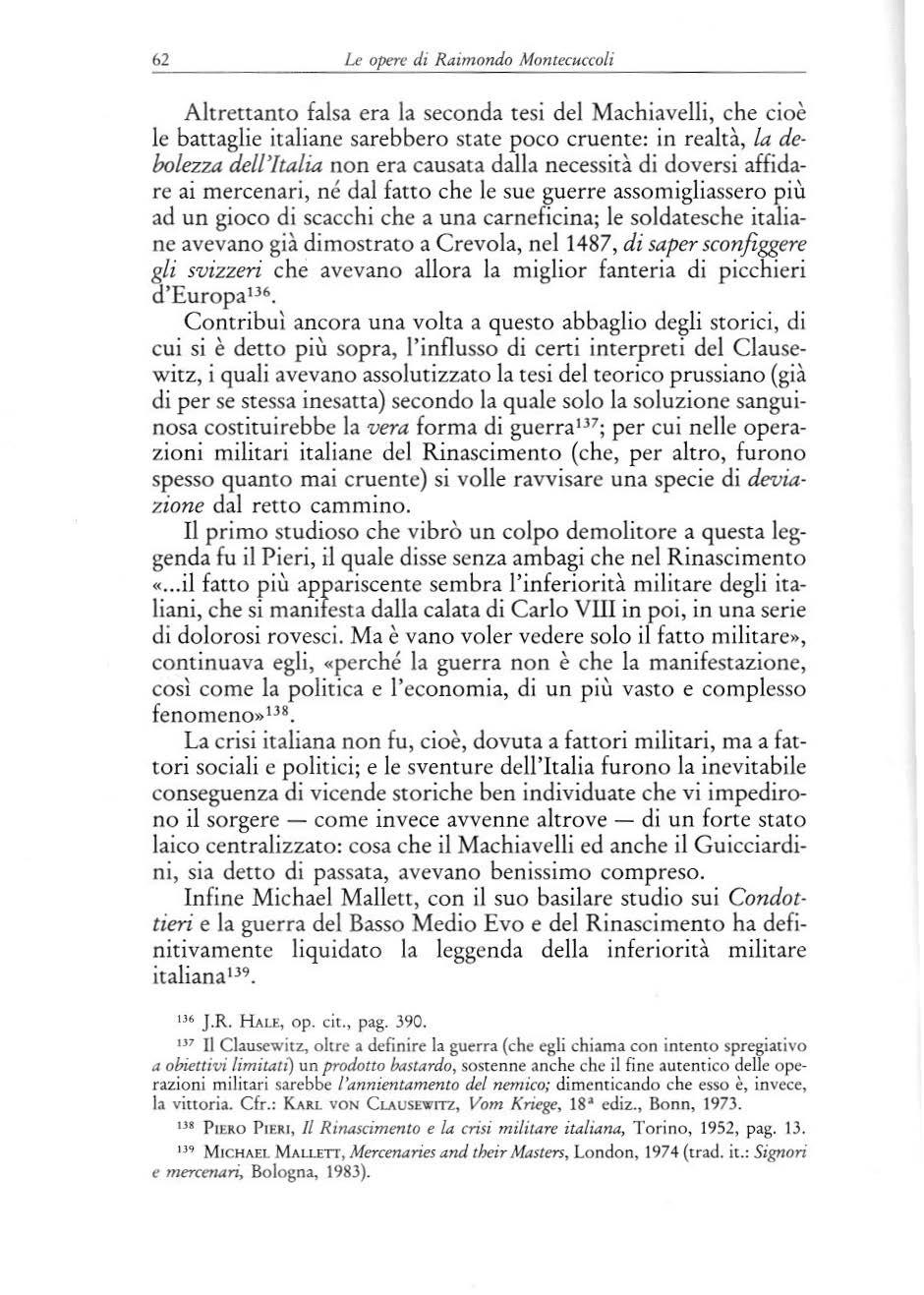

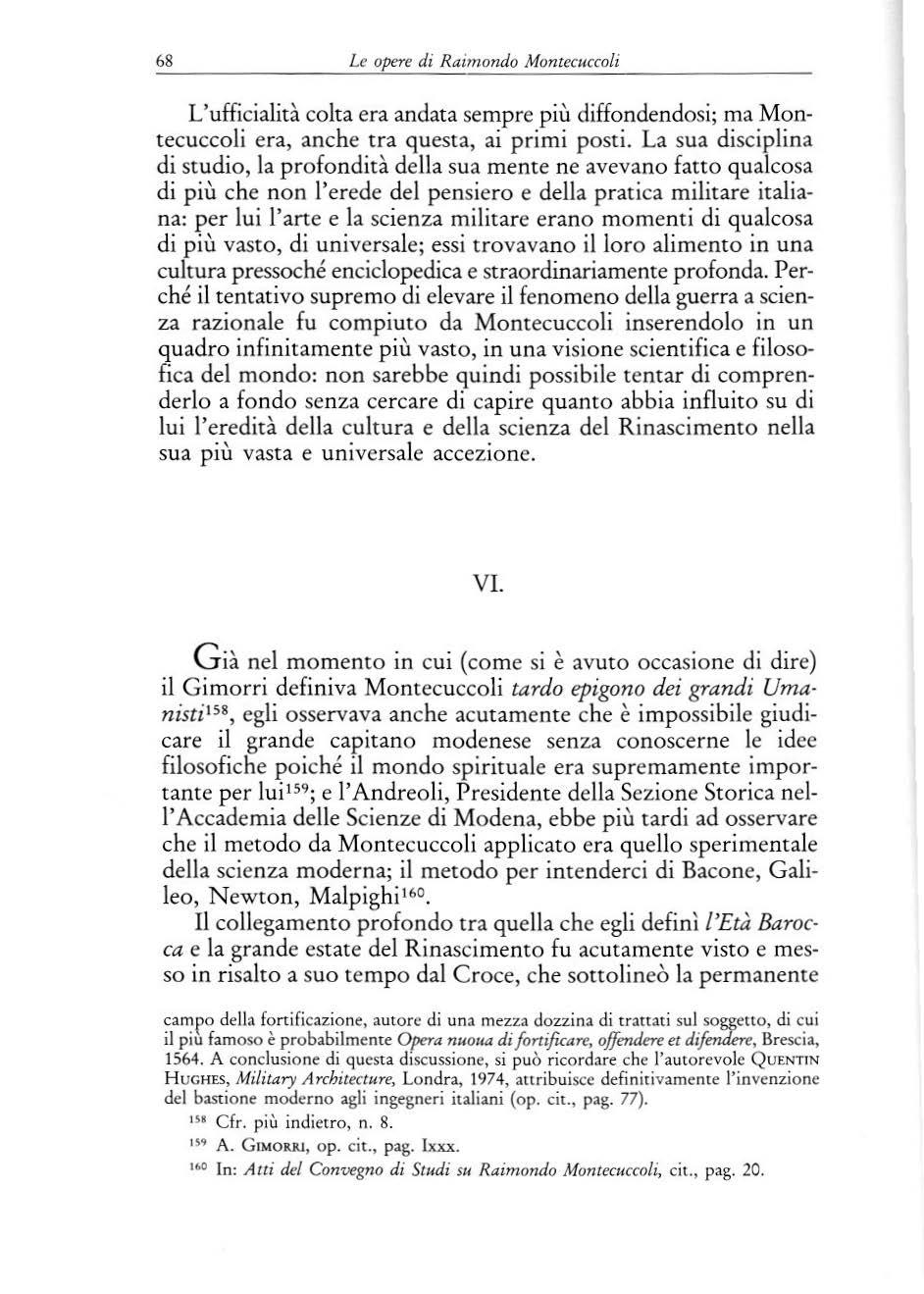

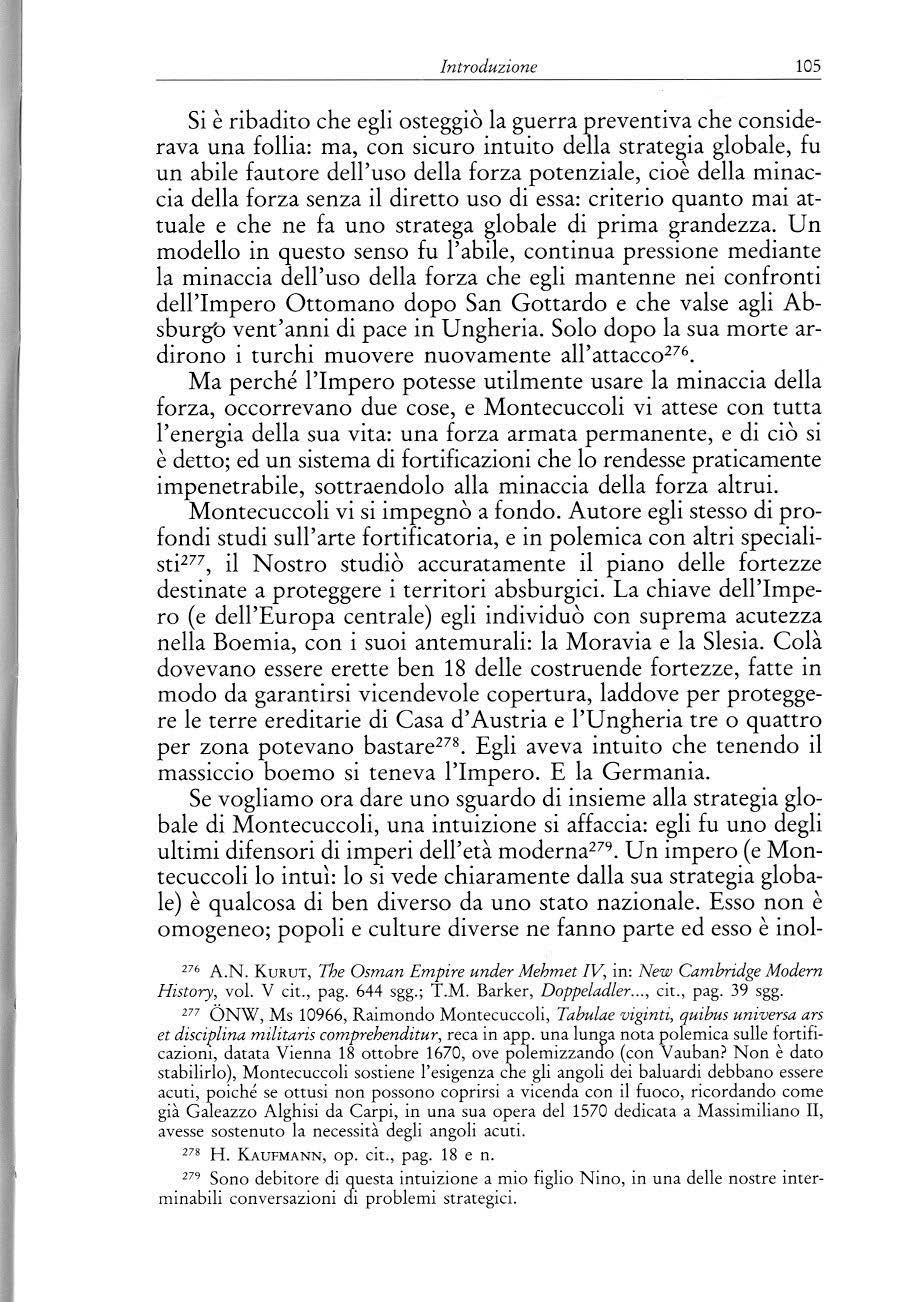

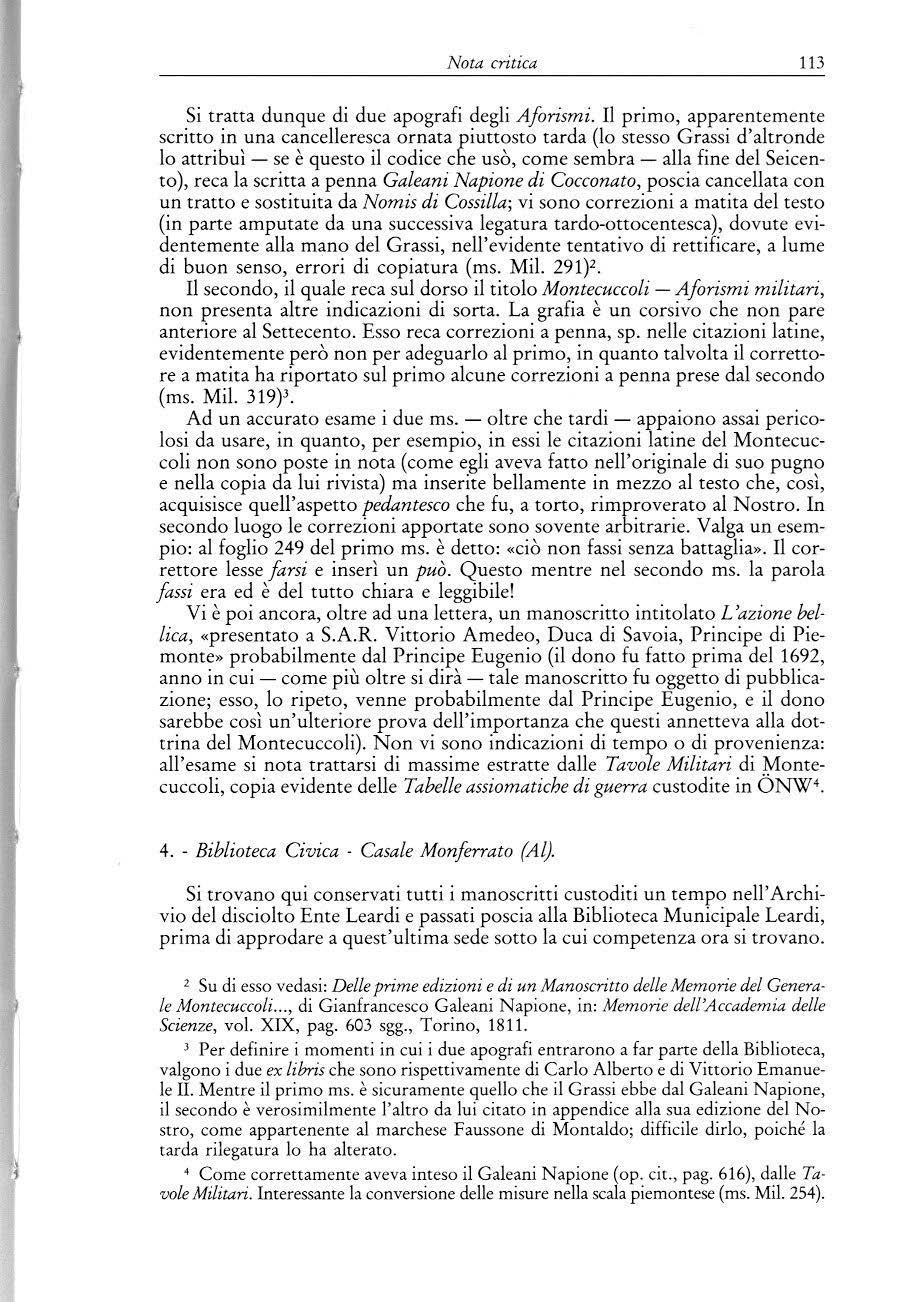

Il problema quindi per Montecuccoli era ancora una vo lta di guadagnare tempo conservando le proprie forze intatte in attesa che l'arri vo degli alleati gli consentisse di assestare ai turchi un colpo demolitore che risolvesse una volta per tutte la g uerra. Contro di lui il Gran Visir aveva il vantaggio delle lin ee interne. Tra il 14 maggio e l'inizio del giugno 1664 egli si era audacemente spostato da Ess eg, alla confluenza tra il Da nubio e la Drava, ri salendo quest'ultimo fiume fino a Nagy Kanizsa, e schierandosi lungo la Mur, affluente di sinistra della Drava. Da là, egli poteva o traversare la Mur per tagliare a Montecuccoli i rifornimenti che discendevano lungo tale fiume da Graz, o portarsi rapidamente verso Nord-O vest, sulla Raab, sia per forzarla come aveva fatto Solimano II nel 1529, sia per tagliare da quella parte a Montecuccoli i ri fornimenti della linea Vienna-Oldenburg-Giins-St. Gotthard e poscia estendersi fino a Ostrande des W echsels per marciare su Vienna dal passo di Wiener-Neustadt e assediare la capitale, che allora era assai meno fortificata di quanto non lo sare bbe stata poi, nel 1683 35 •

Ma Montecuccoli aveva già spinto avanti tra la Mur e la Raab i suoi esploratori, e seguiva attentamente le mosse del n emic o. Egli non aveva ancora rice v ut o i rinforzi che gli erano indispensabili:

34 Sui rapporti fr anco-ottomani , cfr. la relazione inedita, presentata da Jean Berenge r al Congreso In te rnaz io na le di Storia militare tenutosi a Vienna ne l g iu g no del 1983: Les vicissitudes de l'alliance milùaire franco-turque, 1520-1800.

35 G EORG WAGNER, Die Schlacht van St Gotthard-Mogersdorf und das Oberkomman· do Raimund Montecuccolis · Mit Berucksichtigung der Manovrierkunst Raimund Monte· cuccolis vor der Schlacht und der Bedeutung seine A bwehrsieges an der Raab in: Accademia Nazio nal e d i Scienze, Lettere ed Art i - Modena, Atti del Convegno di Studi su Raimon· do Montecuccoli nel terzo centenario della battaglia sulla Raab, in Pavullo nel Frignano e in Modena, settembre 1964, M odena, 1964, pag. 155 sgg.; pag . 160. Il Wagner e il P eball, art. cit., n. 32, so no le gu id e più aggiornate e preziose per il quadro genera le della campagna di San Gott ard o

S : fortezze cristiane

't : fo r tezze t urchiz

c:::::::C> , k'iirru1ii 1GG4

_. : Montecuccoli 1664

llacx{> : Alì Pascià 1664

, de Souches 1664

Scagliane l og isti c a Scagl ione Logist;co Sc.aQhone l aQistica

1. Ago.rio i 661, Ore 13

Riserva: 7 B as (llo9er.sdorl)

e sebbene, quando li avesse avuti, non avrebbe potuto di sporre di più c h e 26 .000 uomini di prima linea contro circa 50.000 turchi, aveva de cis o di dar battaglia. Solo, avre bbe att e so che i turchi attaccassero: difensiva tattica, offe n s iv a op e rativa e strategica36 • Montecuccoli aveva preso posizion e di front e al Gran Visir sulla riva opposta della Mur: situaz ione fortissima che n ello st esso temp o gli consentiva di sorvegliare le mos se d e i turchi ed att e nde r e in relativa sicurezza i rinfor z i; ciò sebbene egli esprimesse preoccupazion e circa qualche pressione della Corte o del Consiglio Aulic o che lo costringessero a dar battaglia prima del tempo 37• Il fiume largo e profondo lo prote ggeva da ogni attacco n emico e nello stesso t e mpo g l i conse ntiva di so rv e gliare l e mosse dei turchi e controman ovrare rapidam e nt e , mentre l e s ue spalle e rano coperte dalla Drava. Kopriilii osservò per quasi un mese la posizion e : non c ' era verso di stanare Montecuccoli. La Mur era un ri spettabile fiume e cercar di passarla di fronte al nemico sarebbe stato un disastro, anch e se a quella data il grande capitano era ancora in attesa che i francesi e l'artigli e ria, che erano in arrivo, lo raggiungessero. Il 12 lugl io il Gran Visir si riso lse. Levò il campo e si pose ri solutam e nte in marcia verso Nord, in direzione della Raab. Sperava evidenteme nt e ch e o Montecuccoli gli sarebbe venuto dietro (ed in tal caso al turco sarebbe stato facil e attaccarlo in rasa campagna e schiacc i arlo sotto il peso della sua superi o rità numerica) o a lui sarebbe riuscito di passare la R aab e s cendere su Vi e nna. Il 26 luglio il turco raggiungeva la Raab davanti a Kormend: ma s ull'altra riva vi era già Montecuccoli schierato ad i nterdirgli il passaggio. Il grande capitano, che nel frattempo av e va ric ev uto i sospirati rinfor z i, av ev a divinato i propositi d e l n e mic o e non av e va fatto ne ss una dell e mosse ch e qu e sti sp erav a. In ve ce s i era posto r apidamente in mar c ia se mpr e ten e nd os i coperto dietro il corso d e lla Mur e posc i a d e lla L e ndv a; aveva p ass ato la Raab a San Gottardo,

36 Q u esti so no i dati fornit i dal WA GNE R, o p. ci t., p ag 161 sgg Egli aggiunge anche ch e , se si cons ide r ava n o l e truppe a usiliar ie {cond uce nt i, ecc.) le forze di Montecuccoli , se mpre d opo r icevut i i rinfo r z i, sal iva no a circa 40 000; q u e ll e tu rche a 120-130.000 Il Pe ball dà in vece per Montecucco li un t ot ale di 25. 000 uom ini con 24-25 can noni; p er i tu rc hi , 50-60.000 u om i ni d i pr ima li n ea {gian nizze r i, spa hi s, m iliz ia) con 100 bocch e da fuoco , d i cui circa 20 u ti li zzate a San Got tard o Die Schlacht c it., pag 29 37 Osterr eichi sc h e Staat sarc hi v-Kr iegsarchiv, Vienna (d'o ra in nanzi cit. come 6SK), Alte Fel dakte n / 1661- 1664/89, Mo m ecucco li al Pr incipe Go n zaga, 4 lugl io 1664: «S p ero che il m arch ese d i Bade n sar à q ui fra t re o q uattro gi orni , che co n esso lui p otessero esse r e Pi o, l'art igl ier ia ed i francesi , p erché nel com b attere avre mo b isog no di t u t t i "·

G li Alt e Fe ldakten , a t0rt o s in q ui trascurati, cost ituiscon o una fo nte prezi os iss im a e fondamentale su tutta la campag na di San Gottardo.

30 chilometri a monte di Kormend, quindi aveva disceso il fiume bloccando il passo al turco, le cui mosse egli aveva seguito ora per ora mediante la sua cavalleria e i suoi esploratori 38 •

Ora Koprulii prese la decisione estrema: passare la Raab, dare battaglia, aprirsi la via con la forza. Ma non a Kormend, dove il fiume era troppo largo e profondo: a San Gottardo, ove era passato Montecuccoli. Il 30 luglio si pose in marcia, risalendo il corso del fiume. Montecuccoli era già in movimento ed aveva già scritto le 4irettive tattiche per l'.immi~ente gran~e _battaglia.: picchieri su 3 nghe, e appresso due nghe d1 moschetuen; ad ogni Squadrone di cavalleria 1 plotone di 24 moschettieri; fuoco di fila (o di riga): una spara, l'altra carica, mai tutte insieme; mai separarsi tra fanteria e cavalleria; nelle brecce nemiche doveva entrare la cavalleria leggera. Marcia in ordine di battaglia39 • Le forze a sua disposizione erano, a dir poco, composite. Le truppe regolari imperiali, tutte di prima qualità, consistevano in 5000 fanti e 5900 cavalieri; quelle dei Principi e degli alleati tedeschi, in 6800 fanti e 1500 cavalieri, di qualità assai disuguale e per lo più mediocre; i francesi disponevano di 3500 fanti (tra cui il Reggimento di Carignano, unità di élite, destinata poi a conquistare il Canada per il re di Francia) 40 e di circa 1900 cavalieri, che annoveravano il fiore della nobiltà francese: tutte truppe di primissimo ordine, al comando del Tenente-generale Jean de Coligny-Saligny e del suo pari grado (ma sottoposto) La Feuillade alla testa della fanteria (la cavalleria era al comando del generale de Gassion). I tre eserciti erano stati messi assieme all'ultimo momento; non c'era stato tempo per omog e-

38 OSK , Al te Feldak ce n/ 1661-1664/ 89, D iar io d i Mo nt ecuc co li, 27 lugli o 1664.

39 0 SK, A lte Feldakte n 166 1-1664 /8 9, o rdin e di b attaglia

• 0 I doc u me nti s ulle origi ni e la ge n esi del R egg im e nt o d i C ar igna no, uno tra i più i llu st ri e prestig ios i ne lla st oria m ilitar e pie m onte se e posci a francese , fondat o in Pi em o nte dal Pr in cip e Tom maso e r i m asto a r ecl utam e n to local e in grande maggiora nza an ch e d opo passat o a l servizio de lla F r ancia, sono in: Arch ivio di Stat o, T or in o (d 'o r a inn a n zi cit. co me AST ), Sez. I, Corte, R eal C asa, Lette re Prin ci pi d i versi, Savo iaC arignan o, mazzo 57, Letter e vari e di E manuele Fili berto Amed eo di Savoia. I docum. , ind ividu ati dappr im a grazie all a so ler z ia d el co m pi ant o Arc h iv ista d r. C aviglia, so n o d el nuovo proprietario d el R eggim ento, il P rincipe Emanuele F iliberto A mede o , fi glio di Tomm aso , e si esten d o n o d al 1657 fi n o al 1662 , q uas i alla vig ilia di S. G o t t ar d o . Per il peri o d o succ ess ivo, in cui i l R eggimento si cop er se di gl oria in Canad a dando un c ontri b ut o d ecisivo alla con q uist a di t ale paes e (e dove i su o i co m ponent i fond arono p iù d i u na illu st r e fam ig lia can adese), ved ansi : F .X. G ARNEAU, Histoi re du Canada depu is sa découver te jusqu 'à nos jours, II éd itio n... , t o m e I, Q u ébec , l 852, ove vi sono dat i co nsistenti su lle v ice n de am eri ca ne de l R eggimento (devo t ale segn alazion e alla cort es ia de lla co mpi anta amica L aura Co lon netti); non ché: W illi a m J. Eccl es , Canada unckr Lo uis XIV, 1663-1701, Toro nto, 196 4. I d ocum re lat iv i al periodo ca nad ese sono p er lo p iti in: Ar ch ives Nationales, P ar is (d ' or a in n an z i ind. co me ANP) , fondo Cll . (Cfr .: Les A rchives Nationales · état général de s fonds, tome lii: Ma rine et Outre -mer, Par is, 1980)

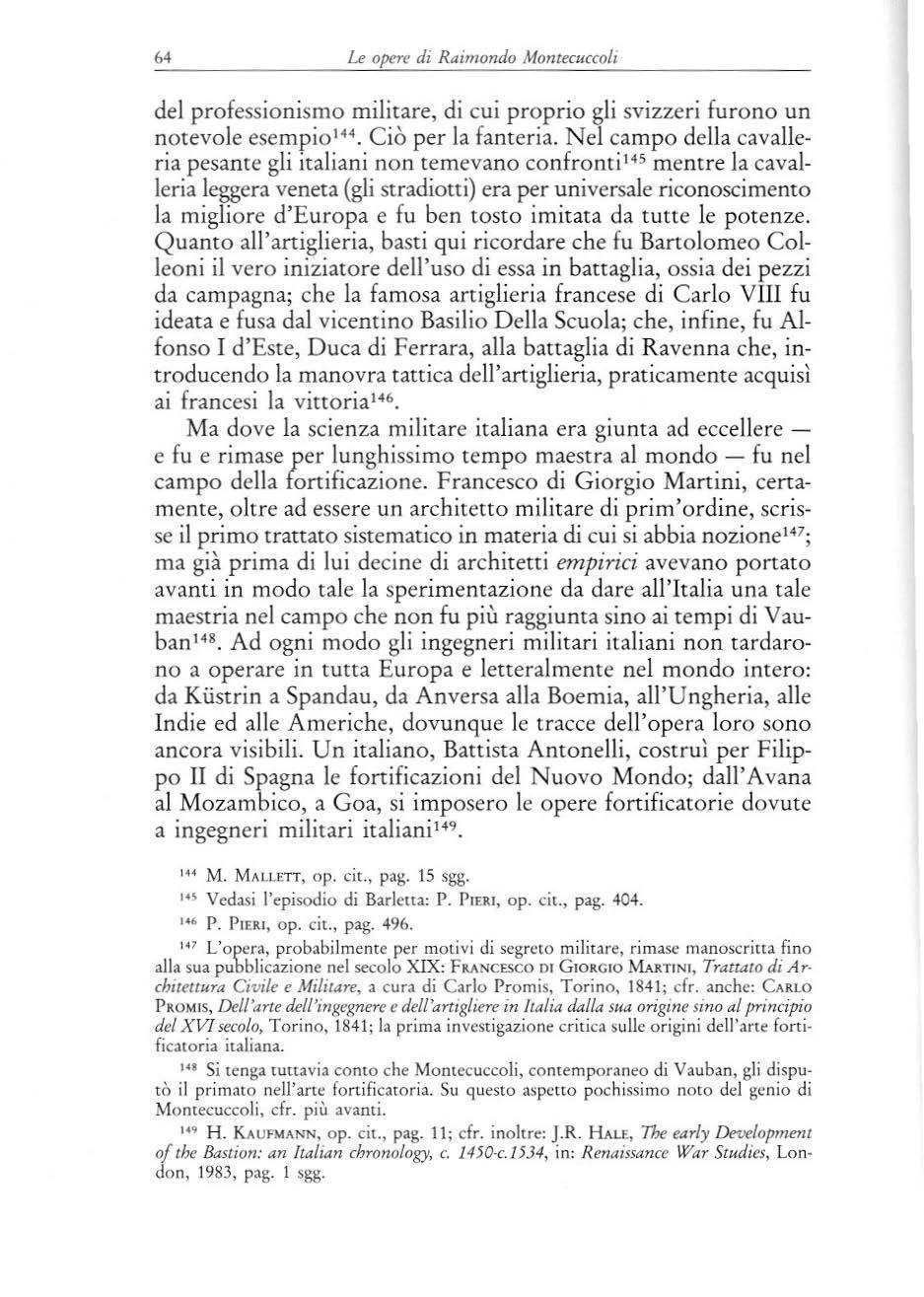

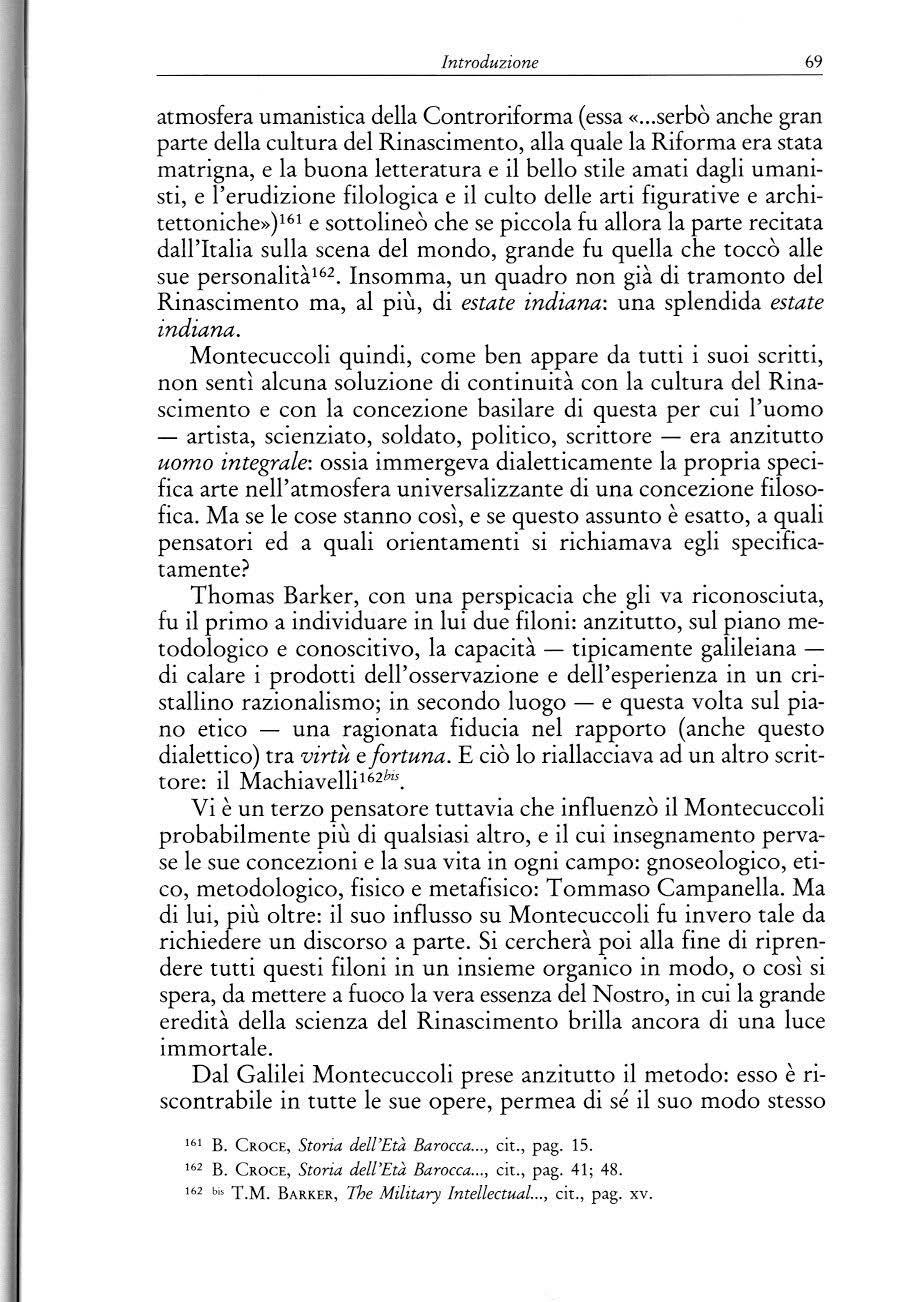

1. "Prima della battaglia, . .

a. Turchi o. fìran V,J;.ir c.lmper1Jlt

d,e. 7è.de.1c/J/ f. Trances/ g. Jrt,s,f.e

2.Durante la ba1tagl,a.:

h. ba/terie turche .I. Fràncesi

/{.Cavalier/a turca ala sn. l. Id.ala dr. rn. Id. al centro n.!d.riserva

neizzarli e le rivalità sotterranee erano forti. Da parte sua Ahmed Kopriilii si teneva certo della vittoria; già aveva fatto fondere a Belgrado 12 enormi cannoni per bombardare Vienna 41 •

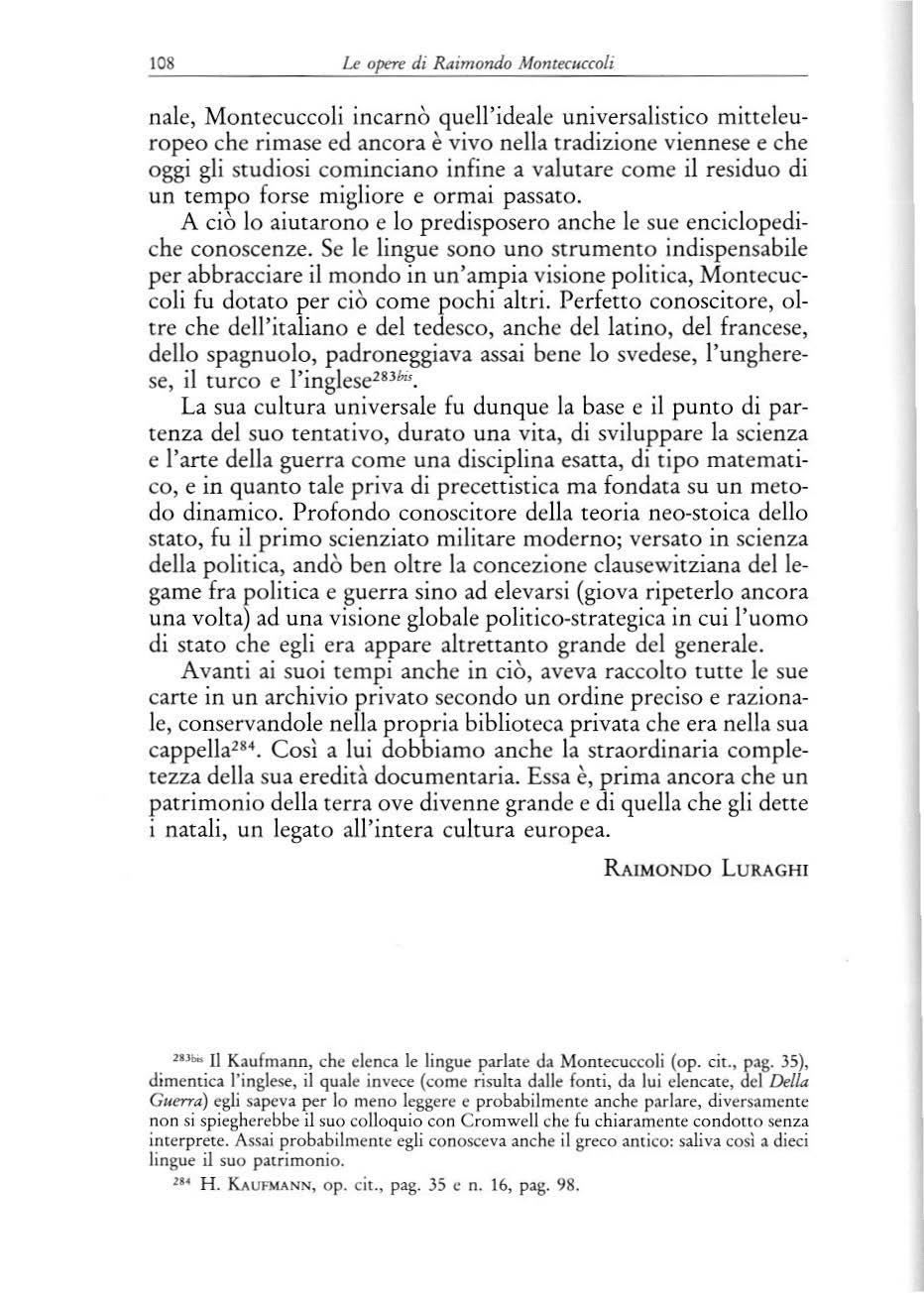

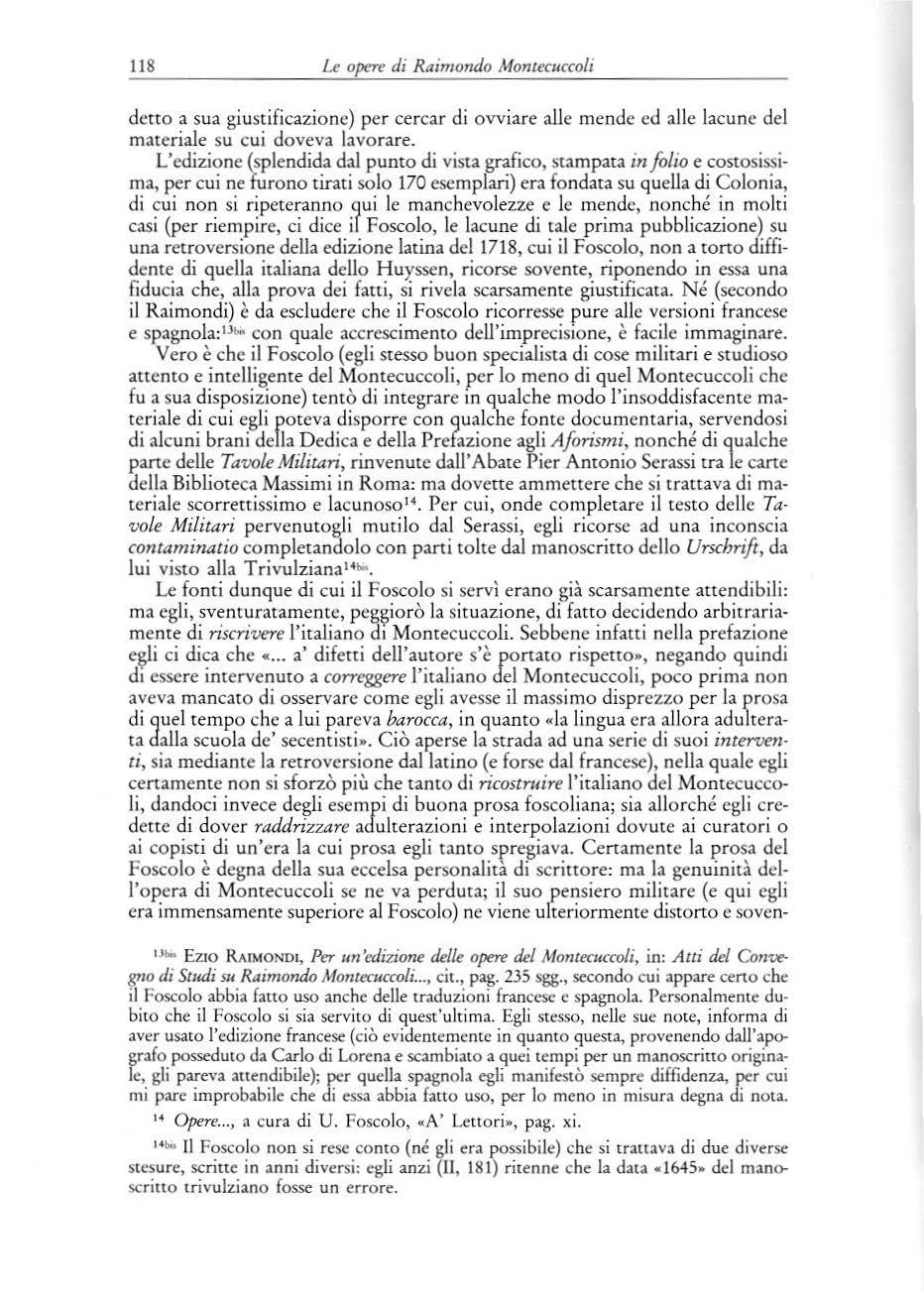

Il 31 luglio i due eserciti si fronteggiavano attraverso la R aab, qui di dimensioni modeste, all'altezza di San Gottardo. Montecuccoli aveva schierato sulle ali le truppe più solide: gli absburgici a destra, i francesi a sinistra. Al centro (il posto più sicuro di tutti) gli alleati germanici42 •

Durante l'intera notte sul 1° agosto 1664 l'artiglieria turca batté le posizioni imperiali: il Gran Visir voleva creare uno stato di inquietudine e di tensione ed anche preparare l'attacco. Verso le 4 antimeridiane del 1°, i turchi scagliarono circa un migliaio di cavalieri contro l'ala destra di Montecuccoli nel chiaro tentativo di respingerla ed avvilupparla. Montecuccoli reagì inviando sul posto 1000 tra dragoni, croati e cavalieri tedeschi, tutte truppe scelte, al comando del generale von Sporck. Il nemico non insistette e, dopo un vivace combattimento, ripassò la Raab . Non era quello l'attacco principale 43 •

Il colpo di maglio arrivò alle 9 del mattino, quando Ahmed Kopriilii poteva pensare di aver ormai distratto l'attenzione del nemico verso l'ala: e fu diretto al centro. Il turco, scagliando qui la massa delle sue truppe migliori, giannizzeri e spahis, tentava di tagliare in due tronconi l'esercito nemico ed annientarlo. I turchi non ebbero problemi a varcare la Raab, larga colà non più di dieci passi, e con un'ansa nella loro direzione, sì che essi, stabilita la testa di ponte, si trovarono protetti sui fianchi dal corso d'acqua e non ebbero alcuna difficoltà a sbucar fuori all'attacco 44 •

Tosto essi arrivarono addosso alle truppe degli alleati tedeschi, le meno solide, che non tardarono a trovarsi a mal partito poiché, dopo aver respinto il primo assalto, contravvennero ai precisi ordini di Montecuccoli e si gettarono in disordine dietro il nemico. I giannizzeri poterono facilmente fermarli, ricacciarli e ribaltare la situazione contro forze ormai irrimediabilmente mescolate e confuse45 •

41 G. WAGNER, op. cit., pag. 162.

42 ÒSK, Alte Feldakten/1661-1664/89, Montecuccoli all'Imperatore, 8 agosto 1664.

43 ÒSK, Raimondo Montecuccoli, Relazione della Campagna dell'Annata capitale nell'anno MDCLXIV, 1 agosto 1664; ibid., seconda relazione, 2 agosto 1664, più note del 15 dicembre st. anno.

44 ÒSK, Raimondo Montecuccoli, Relazione , cit.

45 G. WAGNER, op. cit., pag. 192.

Nel m omento terribile Montecuccoli ordinò che ogni reparto mantenesse le propri e posizioni: &11ai se l'intera armata fosse accorsa al centro! Per parte sua invio in rinforzo un gruppo di elementi scelti: due Reggimenti di fanteria e uno di corazzieri, al comando di uno tra i suoi più valenti collaboratori, il march ese Erberto Pio di Savoia. Era la sola cosa che poteva farsi: Mont ecuccoli non dimenticava mai , neppure per un istante, di dover tenere un vastissimo fronte cont ro un nemico più che doppio di numero.

Ma intanto i giannizzeri premevano furiosamente al centro: due su tre dei Reggimenti inviati di rinforzo ebbero i colonnelli uccisi alla loro testa; le truppe degli stat i tedeschi, già malferme, cominciarono a rompere e furono cacciate dal vi llaggi o di Mo gersdorf che cadde in mano al nemico il quale ora riuscì a perforare il loro centro. Temp estivam ente Montecuccoli, avendo osservato che gli stessi ranghi turchi si erano alquanto sconnessi nell'immenso sforzo, gettò loro sui fianchi i Reggimenti germa ni ci freschi nonché tre R eggimenti austriaci scelt i. Ora i turchi ripiegarono entro la loro testa di ponte e il condottiero abs burgico pot é ricomporre i ranghi delle truppe attaccate 46 • Era mezzogiorno . I turchi rimanevano att estat i sulle posizioni e stavano comi nciando a scavarvi trincee : occorreva una rapida decisione s ul da farsi . Montecuccoli convocò una riunione dei suo i comandanti in sottordine, e pose loro dinanzi in chiari termini la situazione: o rimanere sulla difensiva, lasciando l'iniziativa al nemico, o contrattaccare immediatamente e coglie r e l'occasione di assestare ai turchi un co l po mortal e. Ma p e r far ciò occorreva impegnare a fondo il contingente francese : e qui si manifestarono le esitaz ioni di Coligny il quale obiettò c h e il suo re gli aveva affidato il fior fiore delle proprie truppe e c he egli non poteva rischiarne la distruzione. Andavano così emergendo tutte le debol ezze di una coalizione su cui non era stata data a Montecuccoli quell'au torità totale che gli sarebbe stata indispensabile. Fortunatamente Hohenlohe (comandante di quelle truppe tedesche alleate che non dip e ndevano dalla Dieta), e i francesi La Feuillade e Beau vez é sostennero Montecuccoli; fu infine raggiunta la decisione di attaccare il nemico da ogni lato e con tutte le forze 47 •

• 6 K. PEllALL , Die Schlacht..., cit., pag. 16 sgg.

47 Molte falsi t à e calunnie furono diffuse dopo la banaglia perché, come è noto, la vittoria ha molti padri, mentre la sconfitta è orfana. Tutti cioè si attribuirono il merito delJ'attacco finale, e prima di ogni altro proprio i francesi, da cui erano venute le

Immediatamente, non appena strappato il consenso di tutti i capi d ella coalizione, Mont ec uccoli si pos e ad elaborare il piano di attacco, impartÌ le disposizioni, diramò l 'o rdine di esecuzione. Ma intanto il Gran Visir, visto il successo del mattino, stava spingendo tutte le sue truppe oltre il fiume. Egli cadeva così nell a trappola che Montecuccoli aveva apprestato per lui, poiché qu esti - come Annibale a Canne - stava preparandosi ad attanagliare sulle ali il nemico che formava un grosso sali ente al centro : per il momento però occorreva che il centro di Montecuccoli regge sse ancora per un poco. I turchi premevano con una colonna d'assalto di 4000 spa hi s freschi, e dietro ne avevano già in iscaglione altri 10.000 da buttar nella breccia. Montecuccoli indirizzò colà il fidato von Sporck con un gruppo di trupp e scelte: il R eggim ento Montecuccoli insieme ad altri tre riuscì ad arginare e respingere l 'assalto. Erano le 13: ora il dispositivo d'attacco del condottiero italiano era pronto a scattare . Montecuccoli aveva schierato Battaglioni di fanteria e Squadroni di cavalleria alternati. Di colpo la morsa si strinse attorno all e forze ottomane; premendo avanti vigorosamente, le colonne dei collegati rag giu nsero in alcuni punti la riva del fium e alle spalle della t es ta di ponte turca. Tra le fil e nemiche cominciò il panico; numerosi, travolti nella rotta, perirono annegati nelle acque del fiume. Kopri.ili.i cercò di ripre1.dere il controllo delle sue truppe, uccise di sua mano otto sottufficiali che si eran o fatti pr endere dal panico, pervenne in qualche modo a riorganizzar e le sue forze e si pose tosto in ritirata. Ben tre Pascià erano caduti sul campo 48 •

L e perdite ottomane sa lirono a circa 15 .000; in più, oltre 1000 ca valli e cammelli, 40 bandiere, armi ed equipaggiamento di ogni maggiori esitazioni. Stupisce che persin o un o stor ico come K. P EBALL, Die Schlacht , cit., pag. 17, vi cada, dicendo che inizialmente Momecuccoli concorse con Coligny nel proporre la difensiva. Il fatto è che gli studiosi hanno in genere ignorato quella fonte preziosissima che sono gli Alte Feldakten, attenendosi invece alla relazione di Monte· cucco li la qual e, con generosità che fa o nore al con dotti ero, si limi ta a citarE,,la decisione finale tace ndo del dibattito che l'aveva preceduta. Vedasi però: OSK, Alte Feldakten/ 1661-1664/89, lettera di Momccuccoli all'Imperatore, datata Dal campo me= lega sopra San Gottardo, il primo agost o 1664, scritta cioè a caldo, in cui il diverbio con Co li gny è narrato per filo e per segno, sono riportate le parole di Co ligny per rifiutare la proposta di Montecuccoli di scatenare un attacco generale, io pane con citazione diretta in francese, ed è detto che all'inizio il solo Hohenlohe concordò con il comandante supremo (per lo meno, non s i fa p aro la di altri appoggi). Cfr anche: GEORG W,AGNJ,R, Sieg und Sieger von St. Gouhard-Mogersdorf, 1664, in : Bericht M,er den siebenten Osterrei· chischen Historikertag in Eisenstadt, 28-31 agosto 1962, pag. 76 sgg.

48 OSK, Alte Fe ldaktcn /1661 - 1664/89, Montecuccoli all'Imperatore , 3 agosto 1664, Relazione di un prigioniero turco il quale è fatto prigione li 2 agosto 1664.

tipo caddero in mano ai vincitori che per parte loro avevano perso circa 2000 uomini tra morti e feriti 4 9 • La vittoria era decisiva e totale; la Porta si affrettò a chiedere di trattare, e solo le nubi che l'Imperatore vedeva addensarsi in Europa occidentale fecero sì ch e , inv e ce di continuare la guerra fino alla disfatta dei turchi , l'Impero accettasse di concludere con loro la tregua di Vasvar (1664). Forse, malgrado tutto, si sarebbero potute imporre ai turchi condizioni ancor più dure se Montecuccoli a vesse avuto a disposizione un esercito omogeneo, e non una coalizione composita che ora, vinta la battaglia, stava dissolvendosi perché gli alleati si affrettavano a tornarsene a casa propria lasciandolo con le sole truppe absburgiche, del tutto insufficienti a condurre una campagna di inseguimento contro un ne mico v into, sì, ma tanto più numeroso di loro. Montecuccoli non dimenticò questo: invero, tutti i seguenti anni della sua vita, pur in mezzo ad infiniti compiti, sarebbero stati dedicati a costruire quell'esercito imperiale absburgico che avrebbe consentito all' I mpe ratore di non dipendere più dai capricci di altri. Le proporzioni comunque della vittoria erano difficili da soprav valutar e ; essa av eva sbloccato Vienna, ove si erano ammassati 70.000 profughi; av eva allontanato la minaccia dall'int e ra Mitteleuropa ed aveva per il momento deci so il destino del continente. Per i turchi Montec uccoli di ve nne un demonio: mai più, fin quando egli visse, osaron o essi rinnovare l'attacco contro il cuore dell'Impero 50 •

I nsieme all'ammirazione dell'Europa, la riconoscenza dell'Imperatore non mancò al capitano vittorioso. Egli fu ora nominato

Luogotenente G e nerale de ll'Impero, carica che lo poneva al sommo d ella gerarchia militare , quasi al livello stesso del Sovrano5 1 ; se guirono le nomine a Presidente dell'Imperia! Consiglio Aulico Militare (equivalente alla carica odierna di Ministro della Difesa),

• 9

K. P EBALL , Die Schlacht ... , cit. , pag . 20 .

50 C. CAMPO RI , op cit , pag. 413.

s, L 'Im pe r a t ore st esso vo lle d argl iene not iz ia m ediant e d ue lette r e per so n a li, scr itte pe r defe r e nza in Italiano (vedile in: G. G ualdo Priorato, op. cit. , appendic e)

a Gran Maestro d ell'Artiglieria e Fortificazioni, a Cavaliere del Toson d'Oro. Nessuno mai, dai tempi di Wallenstein, aveva accumulato un tal potere n elle proprie mani; ma a differenza del Duca di Friedland egli era totalmente fedele all'Imperatore e ne godeva la personale, profonda amicizia. Di più in più egli era, di fatto, l'Impero: ora altre delicate missioni diplomati c he gli vennero affidate perché nessuno meglio di lui poteva e sapev a rappresentare il governo a bsbur gico di fronte agli stranieri .

F urono anche anni con momenti di relativa tranquillit à, in cui Montecuccoli poté dedicarsi, rella pace di Hohen egg, allo studio e alla stesura d elle s ue o pere. E di questi tempi il su o capolavoro, Sulla guerra col Turco in Ungheria, la cu i prima parte è me gli o nota con il titolo di Aforismi e di cui si dirà più oltre.

Aveva 63 anni quando il Sovrano gli affid ò ancora una volta il comando dei suoi eserciti in campo. Era una stran a situazione: Luigi XIV aveva attaccato l'Oland a; Austria e Spagna si preparavano a scen dere in guerra per blo ccare l' espansionismo del re di Francia. Montecuccoli che da tempo seg uiva la si tuazione aveva indicato chiaramente il da farsi: alleanza con il Brandenburgo; pass ag gio rapido del R eno e unione tra le forze absburgiche e quelle ispano-olandesi nei Paes i Bassi . N o n ci fu nulla d a fare. A Vienna il francofilo Cancelliere Lobkovic raccomandava che non si attaccasse se non provocati, per c ui Turenn e poté passare il R eno presso Colonia e invadere la Germania. Ora si com in ciò a capire che Montecuccoli aveva ragione; l'Imperatore gli fece dare illimitata autorità di condurre la ca mpagn a secondo i suoi criteri.

Dopo quasi venticinque anni eg li si trovava di nuov o dav a nti il suo antico avversario, il Maresciallo Ture nne . Era il 1673, i francesi, dopo aver costretto alla pace separata l'Elettore di Brandenburgo (come Momecuccoli aveva previsto) muovevano ora dalla Bassa Rena nia in direzione Sud, verso il Meno. Raggiunto tale fiume, Turenne intendeva risalirlo e muovere risolutamente incontro alle forze imperiali che, egli sap eva, stavan o concentrandosi in Boemia52 • Tutta via il condottiero francese faceva n otare a Louvois che, così operando, egli si sarebbe di necessità lasciato un vuoto alle spalle, sul basso R eno 5 3 Era il Tallone d'Achille dei francesi: e Montecu ccoli si apprestava a colpirlo .

Turenne per parte sua stava chiedendo rinfor zi a Louvois: gli sarebbero bastati 1000 fanti e quattro o ci nqu e Squadroni di ca-

si Arc hive s de la Gu e rre, Paris (d ' ora inn a nzi indicato come AGP) , Al 154, Turenne a Louvois , 12 lu gl io 1673.

H AGP , Al 347, 224 , Turenn e a L o uvoi s, 5 ag osto 1673

v all eria da inviarsi a presidiare almeno una delle fortezze ad E. del Reno ed a N. del Meno 54 • Non fu possibile: e Turenne che si e ra avanzato fino a W etzlar sulla Lahn (circa 60 km ad E. del Reno) mosse risolutamente in agosto verso il Meno, lo passò e penetrò in Franconia. Aveva udito che Montecuccoli era al comando degli imperiali e intendeva affrontarlo. Ai primi di settembre il Maresciallo generale 55 di Francia era davanti a Wiirzburg e di fronte a Montecuccoli. P er giorni i due avversari si studiarono : Montecuccoli sapeva benissimo che il francese intende v a dar b attaglia il più presto possibile, ed era ben deciso a non fare quanto l'avversario voleva. In effetti il grande italiano stava preparandosi a ben altro: a strappare l'iniziativa dalle mani del nemico e ad imporgl i la propr ia vo l ontà strategica . Montecuccoli non era solo un generale, ma anche un diplomatico di prim'ordine e ment re teneva a bada Turenne presentandogl i continuame nt e la punt a della propria spada, stav a trattando con il neutrale Vescovo di Wiirzburg per ottenerne il controllo dei ponti sul Meno. Il 17 sett e mbre scoperse repentinamente le proprie batterie: padrone dei p onti a Wiirzburg ed a Kitzingen, egli apparve alle spalle di Turenne che dovette adesso abbandonare il fiume e ripiegare verso O., in direzione di Eberstadt 56 • Ma Montecuccoli non intendeva seguirlo. Ripassato rapidament e il Meno, egli stava ora marciando su Francoforte e Magonza, che cadde nelle sue mani alla metà di ottobr e. Ad esso tra i francesi l 'a ll arme fu gen erale: Montecuccoli stava accennando a lanciare un ponte di barche per minacciare la stessa Francia! Di fronte al tremendo pericolo , Turenne dovette muo vere a marce forzate verso S. per varcare il Reno a Philippsbourg, ove c'era l'unico passaggio disponibile: ma Montecuccoli l o aveva ancora giocato. Ritirato velocem ent e il ponte mezzo finito, scese lungo il corso del fiume avendo imbarcato la gran parte delle sue forze (e il più d ell'artigli eria) sugli stessi barconi da pontieri; si ricongiunse a Coblenza con l'alleato Principe di Orange e investÌ Bonn , capitale dell'Elett ore Arci v esco v o di Colonia, alleato dei francesi: il 12 novembre 1673 la grande fortezza cadeva nelle sue mani. Scrive l'Ekberg:

5 4 CARLj. E KBERG, Jhe Great Captain's greatest mistake: Tu renne's germ an campaign of 1673, in: Mi litary Affairs , vo i. XLI , n. 3, otto bre 1977, pag 114 sgg

55 Ture nn e fu il p ri mo a r ic e vere il prest igioso g rad o di Maresci a ll o ge ne rale (ri vest it o a n che d a Montec uccoli). In F r ancia, oltre che d a T ure nn e, ca le ra ngo fu raggiu nto solo da Vi llars , dal M are sci all o di Sasso nia e (pi ù tardi , m a p er mo t iv i p o lit ici) da So ult, sott o il r egno d i Lu igi Fi lipp o .

56 A GP, A l 110 , Ture nn e a Lo u vois, 2 1 sette mbr e 1673

«Fu una grande vittoria strategica e psicologica per i nemici di Luigi XIV. Essa fece svani re il mito dell'invincibilità fran cese; frantumò il dominio della Francia sul co rso del R e no; e fu un fattore decisivo nel convincere la Dieta dell' I mpero a dichiarare guerra alla Francia nel maggio seguente. Più di trent'anni sarebbero passati prima che un ese rcito francese osasse nuovamente penetrare in profondità in Germania. Sebbene M o nt ecuccoli sia più celeb rato per l a sua v ittoria contro i turchi a San Gottardo nel 1664, la campagna del 1673 fu a ragione chiamata il suo capo · lavoro)) 57 •

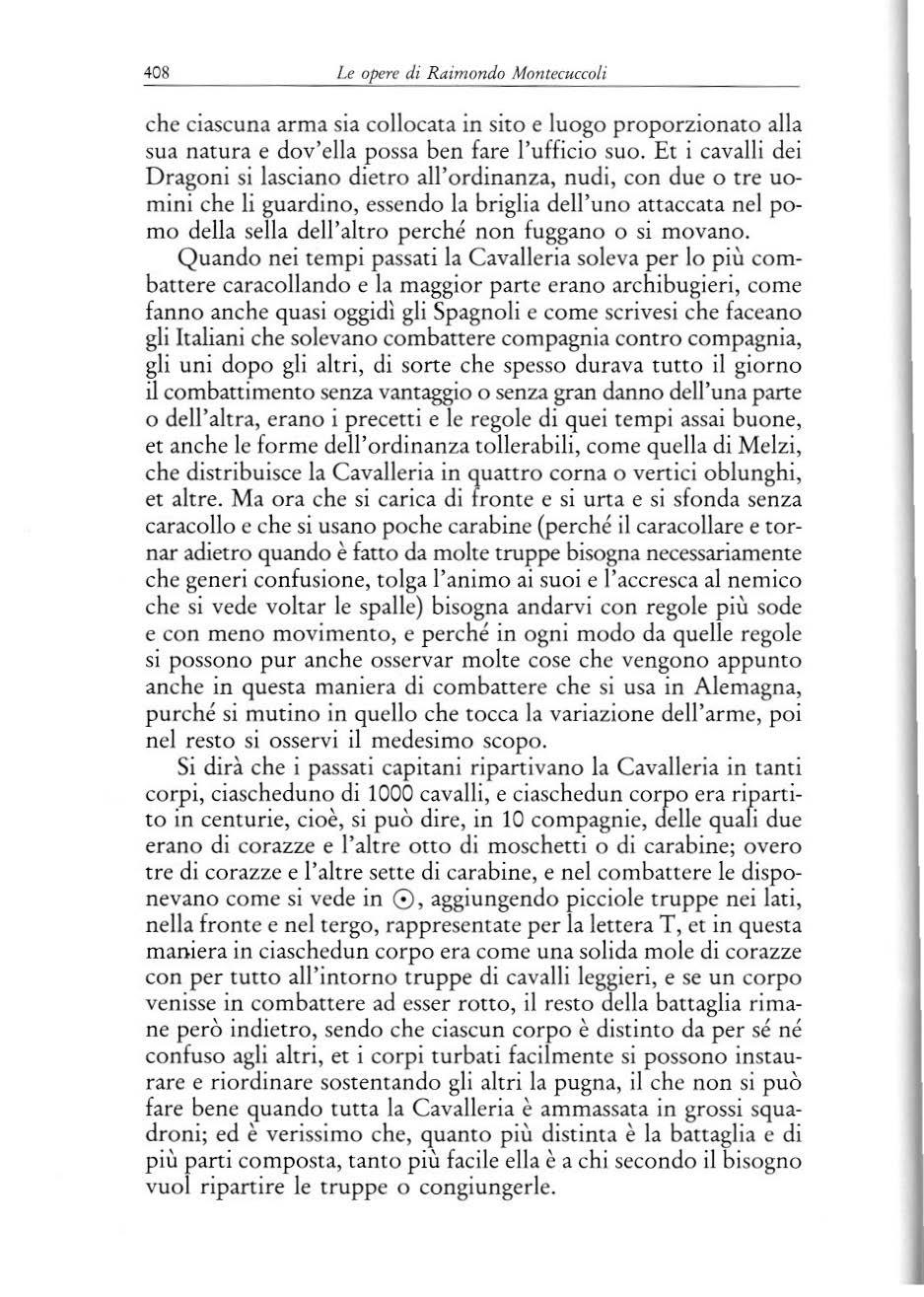

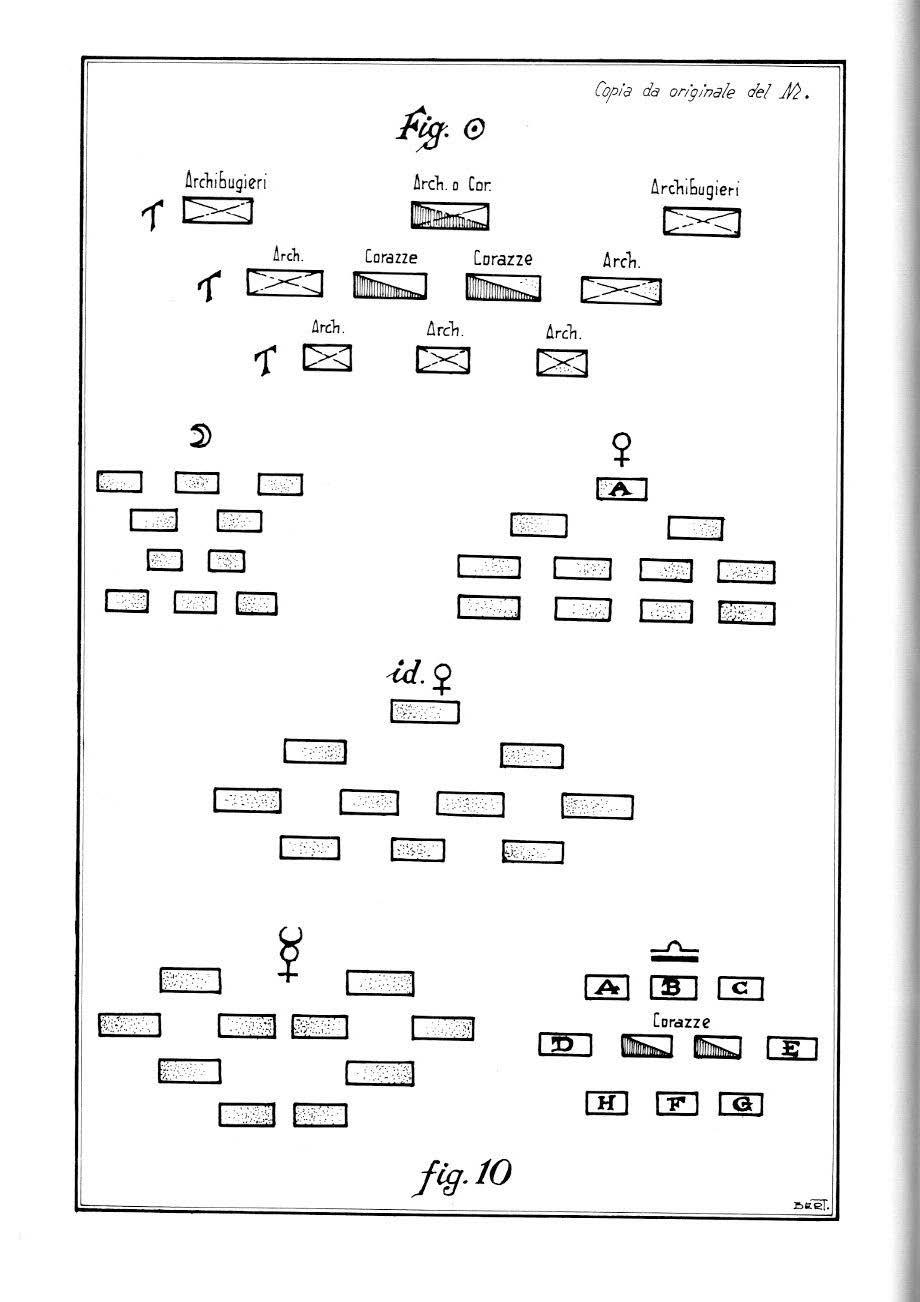

Sulla campagna rimane un quesito. Avrebbe potuto Turenne, quando i due eserciti si fronteggiavano davanti a Wilrzburg, forzare Montecuccoli a battaglia? La cosa pare molto problematica, data l'estrema abilità di manovra del condottiero imperiale; ma an che in tal caso il meditato parere degli studiosi è esplicito: il Maresciallo generale di Francia non avrebbe potuto far ciò «senza correre il rischio di subire una disfatta di prima grandezza» 58 •