10 minute read

2.4. La tensione tra localismo campanilista e universalismo

2.4. La tensione tra localismo campanilista e universalismo

Su un altro versante, Rossaro si adoperò nell’iniziativa delle pergamene artistiche. La circolare che venne diretta agli “artisti di buona volontà” suonava così:

Advertisement

«Il tema da svolgersi sarà la monumentale Campana dei Caduti, festeggiata dalle sorelle d’Italia. In ogni pergamena dovrebbe quindi campeggiare un motivo analogo: qualche campanile storico, qualche antica torre, qualche artistica cupola con campane che squillino festosamente, accordando la loro voce vespertina della Sorella maggiore… Tutte le province hanno qualche torre o campana celebre nell’arte o nella storia; ebbene diano esse il loro omaggio, e questo rifulga nelle pergamene»33 .

L’iniziativa fu complementare alla attività dei comitati che nacquero un po’ ovunque in Italia, per inanziare la fusione del bronzo. Rossaro dà conto della situazione in “Alba Trentina” del novembre-dicembre 1922.

«La stampa nazionale ha accolto, con largo consenso, la nostra idea, e in parecchie province si sono istituiti volenterosi Comitati, facenti capo a una Madrina della Campana, quasi sempre Madre o Vedova di guerra o per lo meno una Signora nota nel campo del patriottismo e della beneicenza»34 .

Il successo e la diffusione di questi comitati sancìrono anche il deinitivo lancio dell’impresa, permettendo di raccogliere il denaro necessario. Ma, accanto a queste necessità pratiche, occorre sottolineare la valenza simbolica della diffusione dei comitati nelle città d’Italia, con il tentativo di coagulare l’opinione pubblica sul tema della memoria della guerra redentrice. Se, come rilevava il colonnello Pagani a proposito dell’indottrinamento militare al primo congresso per la storia del Risorgimento del 1906, il livello culturale delle reclute era generalmente desolante, con un evanescente concetto di Patria, ristretto «al campanile del villaggio o alle mura della città»35, non deve meravigliare il tentativo di legittimare la grande patria a partire dalla piccola. Ancora una volta la Chiesa e i suoi rappresentanti erano le soggettività più adatte per agire questa ridislocazione di signiicato essendo i custodi delle tradizioni di antico regime. D’altronde, laddove non ci sono campane e campanili, non c’è nemmeno civiltà.

«Dal momento che Saladino il 7 ottobre 1187 entrò in Gerusalemme e mise al bando le Campane, abbattendole dai campanili; dal momento che Maometto en-

33 rossaro, La Campana cit., p. 83. 34 la direzione, La nostra iniziativa. La Campana dei Caduti, in “Alba Trentina”, VI/11-12 (1922), p. 254. 35 M. Baioni, La religione della patria: musei e istituti del culto risorgimentale: (1884-1918), ed. Pagus, Quinto di

Treviso 1994, p. 107.

trò, nel 1453, a Costantinopoli, e soppresse le campane, sostituendo ai campanili i minareti, la civiltà abbandonò quelle contrade e la barbarie seminò tenebre e squallore»36 .

Nel ristretto universo dell’Italia di inizio Novecento, a fronte di una popolazione contadina il cui orizzonte si esauriva, salvo pochissime eccezioni nel corso della vita, al proprio paese o alla propria città, con un tempo scandito dai ritmi dei campi e dai rintocchi giornalieri delle campane dei paesi, la Grande Guerra rappresentò per molti un tuffo fragoroso in un nuovo mondo. La Campana di don Rossaro appare dunque come un ponte tra le due epoche. Un manufatto che sembra voler esorcizzare lo sradicamento delle folle contadine italiane durante la guerra, richiamando il rassicurante contesto della piccola patria. In ciò, il nostro “caso” sembra confermare e assecondare una tendenza tipicamente italiana dall’unità in poi: la costruzione e il rafforzamento dell’identità nazionale a partire da quella locale. Dalla piccola alla grande patria. L’Italia è tradizionalmente intesa come la terra delle cento città e dei particolarismi. Nei discorsi della classe intellettuale post unitaria, questi elementi rappresentano dei topoi rafforzati, nelle motivazioni storiche, da una uniicazione nazionale relativamente tarda e dall’assenza di una capitale accentratrice e indiscussa quale avrebbe potuto essere Parigi per la Francia o Londra per la Gran Bretagna. Ma c’è di più: nel seguente discorso del ministro della Pubblica Istruzione italiano, pronunciato nel 1899 per l’inaugurazione della III Esposizione Internazionale di Belle Arti a Venezia, è palpabile questa dinamica che non solo certiica la particolarità del contesto italiano ma nutre una immagine universalistica di Roma e del suo ruolo.

«Oggi che per la virtù redentrice della stirpe sabauda e d’un prodigioso eroe popolare, la gente italica trasformò le civili discordie in una gara fraternamente amorosa, le singole vite tornano a fondersi in una vita comune; l’Italia nuova serenamente si piace di tutte le sue memorie, rese ancor più pure dal lavoro del tempo, e di tutte è superba, come di un suo patrimonio ricco e glorioso. Ma oggi essa sente la forza di difenderlo con la sua rivendicata unità da ogni oltraggio straniero, e sul clipeo di Roma fra le più nobili insegne troneggia il leone di San Marco. Tutto ciò fa dell’Italia una nazione che non può avere l’uguale; perché mentre potrebbe, ad esempio, dirsi che Parigi è la Francia. Londra l’Inghilterra, non può dirsi che Roma è l’Italia: Roma è la capitale storica del mondo, ma le cento città, ognuna con i suoi tesori e con la sua storia, fanno corona alla città eterna, ed i fasci luminosi che scaturiscono da ciascuna di esse si concentrano su di essa per nutrire la viva fonte di luce che è per tutto il mondo l’Italia»37 .

36 rossaro, La Campana cit., p. 12. 37 i. porCiani, Identità locale- identità nazionale: la costruzione di una doppia appartenenza, in Centralismo e federalismo tra Otto e Novecento. Italia e Germania a confronto, a cura di O. Janz, P. Schiera, H. Siegrist, “Annali

Ben lungi dall’essere tre elementi conliggenti, le cento città, la nazione e l’universalismo romano si sorreggono reciprocamente. Le tracce di questi orientamenti sono diffuse lungo tutta la produzione propagandistica di Timo da Leno. Fin dal primo numero di “Alba Trentina” don Rossaro nutrì la sua redenzione anche con richiami al municipalismo medievale e ai suoi manufatti architettonici. Troviamo quattro poesie, riunite sotto il titolo di “Trento latina”, intitolate ai quattro principali monumenti cittadini: il castello, la torre verde, il duomo, la chiesa di Sant’Apollinare. Due ediici militari e due religiosi. Ma vale la pena leggere la poesia, dal sapore carducciano, riferita al castello di Trento.

Bench’io sia pien d’aquile doppie e nere E dello spron teutonico risuoni, Bench’io dispieghi al vento dai bastioni Dei due color le lugubri bandiere,

Sono italian! E un dì per le severe Mie sale udii l’italiche legioni, E degli alati veneti leoni Vidi l’insegne sulle mie frontiere

E del concilio vidi i cardinali In una pompa d’ostri, e sui latini Scudi tra spade scorsi i pastorali,

Ma sempre puro tenni sui palvesi, Il motto vostro, o giovani trentini, Italiani noi siam, non tirolesi.38

Il castello stesso prende magicamente la parola e si fa testimone della memoria italiana del Trentino. Accanto al richiamo ai cardinali del Concilio e alle legioni romane non manca quello a Venezia e ai suoi leoni alati. Rovereto, a differenza di Trento, era stata direttamente sotto il controllo veneziano tra XV e XVI secolo e si prestava, ancor meglio di Trento, alla conferma degli assiomi dell’italianità e della redenzione dallo straniero. Rossaro fece riferimento al dominio della Serenissima per spiegare lo sviluppo e la ioritura, economica e culturale, della città.

dell’istituto italo-germanico”, Quaderno 46, ed. il Mulino, Bologna 1997, p. 164. 38 A. rossaro, Trento Latina, in “Alba Trentina”, I/1 (1917), p. 21.

«I suoi opiici, le numerose scuole, i suoi istituti culturali e le provvide associazioni che rispondono a tutte le esigenze, danno a Rovereto l’impronta di una cittadina operosa e colta, che può degnamente igurare fra le cento consorelle d’Italia»39 .

Risultano così evidenti le motivazioni simboliche che portarono alla scelta del castello di Rovereto, la cui veste attuale risale proprio al periodo veneto, come sede del Museo della Guerra e della Campana dei Caduti. All’interno del Museo della Guerra è osservabile ancor oggi quella che fu la sala appositamente dedicata alla Campana, affrescata, su tre dei quattro lati, con gli stemmi delle province italiane. Inoltre fu dedicata da subito una sala ai castelli trentini, icone reali e visibili di una storia locale fondamentale per il racconto irredentista di Rossaro.

«Poeticamente accoccolati nei loro manti di antica edera sopra giulivi colli, o annidati dentro il verde di folti boschi, o ridenti in un gioire di merli e di torri su erbosi altipiani o incastonati entro precipiti rupi, i castelli trentini, ora quasi tutti ridotti in un romantico scheletro di ruderi, narrano al passeggero la loro storia che talvolta è un inno di gloria, altra un dramma di sangue»40 .

Una storia locale, rappresentata dai simboli delle sue città e delle sue più antiche e potenti casate, che andava a intrecciarsi inesorabilmente a quella italiana. Rossaro scrisse, in riferimento alla cerimonia di consacrazione41 del bastione Malpiero che avrebbe ospitato la Campana di lì a poco.

«La “quercia di Rovereto” si intrecciava al “leone” di Venezia e la “croce sabauda” al leone dei Castelbarco»42 .

Tra le tante iniziative letterarie intorno alla Campana promosse da Rossaro negli anni, spicca inoltre il concorso per la miglior poesia dialettale, risalente al 1930. Ciò a confermare un radicamento e una propensione alla valorizzazione della piccola patria (che in parte potrebbe confondersi con un’autonomia locale particolarmente sentita in ambito trentino), in apparente contrasto con la politica linguistica omologatrice del regime fascista.

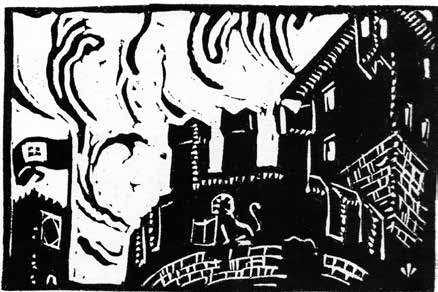

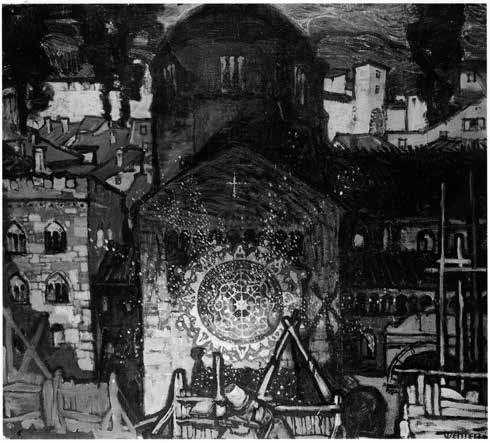

Anche immagini, di copertina e non, e caratteri graici43 di “Alba Trentina”, realizzati dall’architetto, pittore, illustratore e cugino di Rossaro, Giorgio Wenter Marini (1890-

39 rossaro, La Campana cit., p. 28. 40 a. rossaro, Il Trentino ai fanciulli d’Italia cit. p. 12. 41 La cerimonia si svolse il 27 aprile 1924 alla presenza del Re d’Italia. 42 rossaro, La Campana cit., p. 51. 43 Ad esempio con l’uso dei caratteri gotici, in particolare nella prima lettera dei titoli degli articoli.

G. Wenter Marini, copertine di “Alba Trentina”, 1920, 1922. 1973), rimandano a un immaginario medievaleggiante. Il particolare stile di Wenter nelle xilograie della rivista nel periodo della guerra è un espressionismo bidimensionale e bicromo, carico di contrasti chiaro scuri e molto icastico, ricco di inluenze secessioniste ma ormai lontano dall’arte liberty. La mancanza di linee in favore di un tratto spesso e di stesure a plat, risulta utile tanto a manifestare le inquietudini legate alla guerra quanto a rappresentare iconicamente i simboli delle radici identitarie collocate in un passato mitico e sacro. I soggetti di Wenter sono soprattutto castelli e cattedrali, torri, torri con orologi, vessilli, bandiere e campane. Le igure umane non mancano: i corpi, anch’essi stilizzati ed essenziali, delineano sacerdoti e cavalieri, le igure rappresentative per eccellenza del medioevo cristiano44 . I temi dell’età cavalleresca sono particolarmente in voga durante l’immediato primo dopoguerra, specialmente tramite l’inluenza tedesca45, e di ciò vediamo traccia anche nell’opera di Stefano Zuech (1877-1968), lo scultore del bassorilievo della Campana dei Caduti, altrimenti fortemente legato, per

44 Le considerazioni di Schmitt in Cattolicesimo romano e forma politica sono ancora calzanti: «Della capacità medievale di formare igure rappresentative –il papa, l’imperatore, il cavaliere, il mercante- oggi la Chiesa è l’ultimo solitario esempio» E poi ancora: «il sacerdote appartiene alla stessa specie del soldato e dello statista. Il sacerdote può stare al ianco di questi, come igura rappresentativa, poiché anche essi sono siffatte igure, ma non può stare accanto al commerciante e al tecnico che ragionano economicamente, che gli danno solo elemosine e scambiano la sua rappresentazione per mera decorazione». C. sChMitt, Cattolicesimo romano e forma politica cit., p.39-48. 45 Cfr. C. BeltraMi, Stefano Zuech (1877-1968), edito a spese del comune di Brez, Lavis 2007, p. 55.

G. Wenter Marini, Xilograie per “Alba Trentina”, VI/8 (1918); II1/3 (1917).

G. Wenter Marini, La città sacra, olio su cartone, 1923. (Collezione Cassa Rurale di Rovereto)

S. Zuech, Monumento a Silvio Vois, Taio. formazione e propensione, al classicismo della scultura ellenistica e romana. In particolare il monumento del 1922 a Silvio Vois, volontario trentino caduto sul Carso, oppure i bassorilievi delle quattro campane di Brez, in Val di Non, le prime che tornarono a suonare nella valle già nel 1922 dopo che erano state fuse dagli austriaci per fabbricare cannoni. Il busto dedicato al Vois, scolpito in posa ieratica e priva di pathos, porta armatura e spada medievale mentre le campane sono percorse da bassorilievi a tema religioso: spicca un santo-guerriero e San Vigilio, «grande apostolo e martire romano»46 cui, tra l’altro, Rossaro, in “Alba Trentina”, fa risalire la fondazione e deinizione politica dei conini della diocesi trentina nel V secolo d.C. (fermo restando che il Trentino fosse, primariamente, di «indiscutibile origine etrusco-romana»47).

46 A. rossaro, Intorno ai nomi Tirolo e Trentino, in “Alba Trentina”, I/5 (1917), p. 166. 47 Ibidem.