Kampf dem Übergewicht

Karmann

Der „SekretärinnenPorsche“ wird 70

Die Zukunft der Automobilindustrie auf der IAA

Karmann

Der „SekretärinnenPorsche“ wird 70

Die Zukunft der Automobilindustrie auf der IAA

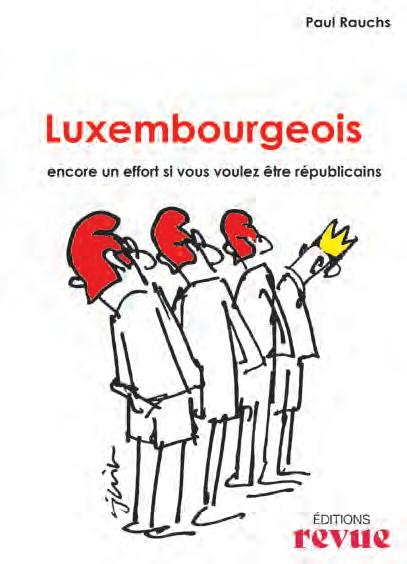

gegründet 1948 von F. Mersch

éditions revue s.a.

Belval Plaza I 7, Avenue du Rock‘n‘Roll L-4361 Esch/Alzette

Tel.: 49 81 81-1 / R.C. B24654

Administrateur délégué, Chargé de direction: Nic Nickels

Autoren in dieser Nummer: Nic Nickels, Frank Ziegler, Eric Hamus, Amp.net, Cen

Layout: Daniel Paulus, Marie-Claire Caiado, Dario Herold

Werbung

Liette Peters [liette.peters@revue.lu] Tel.: 49 81 81-303

Werbevermarktung: • für Luxemburg: éditions revue S.A. 7, avenue Rock’n’Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette Tel: +352 44 44 33-1

E-Mail: contact@espace-medias.lu

Einzelverkaufspreis: € 3,00 Abo-Verkaufspreise für REVUE, TéléREVUE, und AutoREVUE für das Jahr 2025: Jahresabo: 159,00 €

Druck: Est Imprimerie, Moulins-lès-Metz, Frankreich

Bankverbindungen:

BCEE LU20 0019 1100 6763 6000

BGLL LU10 0030 3367 0350 0000

BILL LU36 0026 1106 2250 0000

CCPL LU97 1111 0836 5137 0000

Es war kaum anders zu erwarten: Zur IAA rückte das Thema Verbrennerverbot wieder stärker in den Vordergrund als in den Monaten zuvor.

Der Kontext: Der europäischen Automobilindustrie geht es schlecht. Zehntausende Arbeitsplätze werden abgebaut, Werke von Herstellern und Zulieferern schließen.

Begonnen hat der Niedergang mit der halbherzig betriebenen Suche nach Alternativen zu fossilen Treibstoffen. Warum auch investieren? Das Geschäft lief glänzend – und Forschung schmälert Renditen. So hätte es noch eine Weile weitergehen können, wäre nicht die EU-Kommission, diese schnöde Spaßbremse, mit CO₂-Abgaben und dem geplanten Verbrenner-Aus ab 2035 dazwischengegangen.

Während sich die europäischen Hersteller gegen diese Vorgaben wehrten – und beim Abgas-Schummeln ertappt wurden –, wurde in China geforscht, kopiert, experimentiert und patentiert. Ergebnis: Ein deutlicher Vorsprung in der E-Mobilität, der nur noch mit massiven Investitionen aufzuholen ist.

D ie Botschaft ist klar: Will Europa seine Automobilindustrie – und damit eine tragende Säule von Wirtschaft und Arbeitsmarkt – retten, muss jetzt gehandelt werden.

Erste Signale gibt es: Bundeskanzler Friedrich Merz forderte zur IAA-Eröffnung „mehr Flexibilität in der Regulierung“ – sprich Technologieoffenheit und ein Hinterfragen des VerbrennerVerbotsdatums. Kommissionspräsi-

dentin Ursula von der Leyen bleibt hingegen bei ihrer Linie: Die Zukunft ist elektrisch. Neu ist, dass sie bereit ist, 1,8 Milliarden Euro in die Batterieproduktion zu investieren. Doch: Diese Summe reicht gerade einmal für ein Werk. Außerdem bleiben viele Fragen offen:

• Woher kommt das nötige Know-how?

• Ist die Versorgung mit Rohstoffen gesichert?

• Wie schnell wächst die Ladeinfrastruktur?

• Werden E-Autos für alle Segmente bezahlbar?

• Bleibt Strom preislich attraktiv?

• Wie wird die Entsorgung alter Batterien gelöst?

Das jahrelange Tauziehen hat bereits für große Verunsicherung bei den Konsumenten gesorgt. Kein Wunder also, dass die Nachfrage nach E-Autos hinter den Erwartungen zurückblieb.

Fest steht: Die europäische Automobilindustrie muss gerettet werden. Dazu braucht es mutige Investitionen der Hersteller – und faire, zielgerichtete Förderungen von EU und Mitgliedsstaaten.

Eines aber ist klar: Ausbremsen gilt nicht mehr.

Administrateur délégué

Direktionsbeauftragter

Die IAA Mobility 2025 in München hat erneut gezeigt, dass die Automesse im Wandel ist –und zwar nicht nur auf dem Messegelände in Riem, sondern vor allem mitten in der Stadt. Im Herzen der City hat sich der Open Space als wahres Schaufenster der Branche etabliert.

Die Ansage des Journalistenkollegen aus Frankreich war deutlich: „Wollen Sie neue Entwicklungen sehen und mit Experten fachsimpeln? Dann gehen Sie aufs Messegelände.

D ie Expo richtet sich in erster Linie an Experten, Journalisten und Branchenvertreter. Wer jedoch die neuesten Modelle, Konzepte und Visionen entdecken möchte, sollte in die City fahren. Beim Open Space kommt der Endkunde auf seine Kosten.“ Gesagt, getan.

Das 2023 eingeführte Konzept der Expo-Trennung hat sich bei der IAA Mobility 2025 vom 9. bis 14. September in München wieder bewährt: Während sich Fachpublikum, Journalisten und Branchenvertreter auf dem Messegelände austauschten, strömten die Besucher in Massen in die Innenstadt, um die neuesten Modelle, Konzepte und Visionen hautnah zu erleben.

Mit dem Open Space geht die Messe wieder zu den Menschen, die die Exponate auch wirklich nutzen. Auf Plätzen, in Einkaufsstraßen und an bekannten Sehenswürdigkeiten haben die Hersteller ihre Neuheiten präsentiert – zugänglich, kostenlos und mitten im städtischen Alltag. „D as ist keine geschlossene Messewelt mehr, sondern ein Festival von Design und Mobilität“, fasste es ein Besucher begeistert zusammen.

Für die Hersteller ist das Format ein kleiner Segen: In Zeiten, in denen die Branche kränkelt, erhalten sie unmittelbares Feedback von potenziellen Käufern. Sie sehen, welche Modelle Blicke anziehen und erfahren aus direkten Interaktionen, was den Kunden bewegt. Während die sterile Umgebung einer Messe direkte Interaktionen nicht unbedingt fördert, konnten Aussteller und Besucher in der City auf Tuchfühlung miteinander gehen. Mit Erfolg: An sämtlichen Tagen herrschte auf den Open-Space-Flächen dichtes Gedränge.

Dass die Hersteller reagieren mussten, liegt auf der Hand. Der Glanz der Frankfurter Jahre, in denen die IAA noch weltweite Maßstäbe setzte, ist zuletzt zunehmend verblasst. Das liegt aber nicht an München: Die europäische Auto-

Hersteller aus China haben ihre Präsenz auf der IAA noch einmal verstärkt.

Ein Publikumsliebling: der Golf GTI Edition 50.

mobilindustrie steckt in einer Krise. Steigende Kosten, stockende Nachfrage und der immer härtere Wettbewerb mit chinesischen Herstellern setzen die Konzerne unter Druck. Während China bei Elektrofahrzeugen enorme Fortschritte macht, verlieren die Europäer Marktanteile. Branchenbeobachter sprechen von einer „ Aufholjagd mit angezogener Handbremse“.

Das hat sich auch im Messeauftritt widergespiegelt. Viele Hersteller sind vorsichtiger geworden, setzen wieder verstärkt auf Hybride oder Benziner. Andere versuchen ihre E-Flotten erschwinglicher zu machen, um die Kunden nicht an die Konkurrenz zu verlieren. Der Open Space hat diese Zerrissenheit offen zur Schau gestellt: So wurden einerseits neue Elektrovisionen gefeiert, andererseits aber auch Bewährtes präsentiert.

Am meisten Zulauf hatten die Lokalmatadoren und deutschen Marken. BMW, Mercedes, Porsche und Audi zogen mit ihren Schaubühnen die größten Besuchermengen an. Die BMW rückten in ihrem imposanten Show-Village am Max-Joseph-Platz den neuen iX3 ins Rampenlicht, Mercedes setzte im Apothekenhof vorwiegend auf die E-Klasse und Audi präsentierte neben der Q-Serie die Audi-TT-Elektro-Vision Concept C. Auch Volkswagen brachte Emotionen auf die Straße: Der Golf GTI Edition 50 zum 50. Jubiläum der Modellreihe entpuppte sich als Publikumsmagnet entlang der Ludwigstraße.

Hersteller aus China stießen beim Publikum auf reges Interesse.

Sportlich ging es bei Cupra zu, die ihre Modelle mit Lifestyle-Flair präsentierten, während Polestar mit dem Polestar 5 als ernstzunehmender Konkurrent im Premium-Elektro-Segment auftrat und Lucid mit dem Gravity die Blicke auf sich zog. Besonders auffällig war allerdings die Präsenz chinesischer Hersteller. Marken wie BYD und Xpeng hatten ihre Stände im Vergleich zur letzten IAA deutlich vergrößert und verzeichneten regen Zulauf. So war die Ausstellungsfläche chinesischer Hersteller laut dem Verband der Automobilindustrie (VDA) gegenüber 2023 um rund 40 Prozent gewachsen – ein deutliches Signal.

Ein umweltfreundliches Konzeptfahrzeug für Familien. Mit dem Emblème setzt Renault auf Effizienz, Komfort und Nachhaltigkeit.

So positiv das Format des Open Space auch aufgenommen wurde, so deutlich wurden die Widersprüche der Branche. Während man das Publikum mit spektakulären Präsentationen begeistert, kämpfen die Hersteller mit der Realität: Elektroautos sind teurer als vergleichbare Verbrenner, die Nachfrage entwickelt sich langsamer als erhofft und viele Käufer sind durch wechselnde Förderprogramme verunsichert.

Dem versuchten Hersteller aus Europa mit punktuellen Leasing-Aktionen im Rahmen der IAA entgegenzuwirken. „Das Interesse ist da. Leasing ist vor allem im Elektrobereich extrem interessant, da die Kunden sich angesichts ständiger Weiterentwicklungen nicht langfristig binden wollen. Wie viele aber tatsächlich unterschreiben, wird sich erst nach der IAA zeigen“, so ein Polestar-Mitarbeiter gegenüber diesem Magazin.

Der Open Space beweist allerdings auch, dass es Wege gibt, Nähe und Begeisterung zu schaffen. Der städtische Rahmen, die direkte Ansprechbarkeit, die Möglichkeit, Fahrzeuge auszuprobieren – all das verhalf der Messe zu einer neuen Qualität. Mit einer Flächenerweiterung von knapp 30 Prozent gegenüber 2023 stieß der Open Space auf positive Resonanz: Laut Veranstalter bewerteten 94 Prozent der Besucher das Event als „gut“ oder „sehr gut“,

92 Prozent attestierten der Veranstaltung eine nachhaltige und zukunftsorientierte Ausrichtung und 95 Prozent lobten das umfassende Angebot. Von den wiederkehrenden Gästen bezeichneten 78 Prozent die diesjährige IAA sogar als die beste, die sie je besucht haben. Und: 58 Prozent der Besucher waren 2025 zum ersten Mal dabei.

Mit dem Open Space wollte die IAA Mobility dieses Jahr „mehr Wert auf Dialog, Interaktivität und Erlebnis“ legen. Dass an fünf Tagen allein 12.000 Probefahrten mit Autos und Motorrädern durchgeführt wurden, zeigt das gestiegene Interesse – und belegt den Erfolg der Herangehensweise. Diese Zahl bedeutet nämlich ein Plus von 27 Prozent im Vergleich zur letzten Ausgabe. Dem sollte man aber hinzufügen, dass dieses Jahr mehr Testfahrten angeboten wurden.

Eins ist klar: Die klassische Automesse hat ausgedient. Das Zentrum der Aufmerksamkeit liegt nicht mehr in den Messehallen, sondern im öffentlichen Raum. Der Open Space ist ein guter Ansatz, durch Nähe zum Kunden wieder mehr Interesse zu generieren. Mobilität braucht mehr als nur PS und Hochglanzbroschüren. Sie braucht Begegnung, Erlebnis und Vertrauen.

Teslas Herausforderer im Luxussegment: der Lucid Gravity.

Am Rand der IAA Mobility in München präsentierte Nissan einem ausgewählten Publikum erstmals den neuen Leaf. Die neue Generation des Elektropioniers ist serienmäßig mit „Google built-in“ ausgestattet und wurde vor dem Münchener Google-Büro in der Erika-MannStraße ausgestellt. Dort fanden zwei Veranstaltungen zum Thema Künstliche Intelligenz statt, eine davon speziell für Führungskräfte aus der Automobilindustrie. Die Neuauflage mit bis zu über 600 Kilometern Reichweite wurde mit zwei 14,3-Zoll-Displays ausgestattet und bietet Google Assistant für erweiterte Sprachsteuerung, Google Maps mit intelligenter Routenplanung für E-Fahrzeuge sowie weitere für die Fahrt optimierte Apps auf Google Play.

Er erinnert formal entfernt an den dreitürigen Veloster von einst: Hyundai stellte auf der IAA Mobility als Konzeptfahrzeug das erste Kompaktmodell seiner Submarke Ioniq vor. Der Concept Three (für Ioniq 3) ist knapp 4,30 Meter lang. Das sportliche Coupé zeigt sich auf der Automesse mit gelb getönten Scheiben und einem zum Exterieur passenden gelb-grauen Interieur mit wechselnden Texturen. Im Innenraum werden nachhaltige Materialien wie Textilien, die aus aus dem Meer gefischtem Plastik hergestellt wurden, eingesetzt. Die Karosserie betont mit ihrem Grauton den Werkstoff Stahl.

In der ersten Hälfte kommenden Jahres wird Mercedes-Benz den GLC mit EQ-Technologie auf den Markt bringen. Den Auftakt wird der 360 kW (489 PS) starke GLC 450 4-Matic mit über 710 Kilometern Normreichweite machen. Vier weitere Ausführungen sollen folgen. Angekündigt sind Verbräuche zwischen 14,9 und 18,8 Kilowattstunden und Anhängelasten von bis zu 2,4 Tonnen. In Verbindung mit der Luftfederung wird es auch eine 4,5-Grad-Hinterachslenkung geben. Gegenüber dem Verbrenner wächst der Radstand des elektrischen GLC um fast 8,5 Zentimeter mit entsprechendem Platzgewinn vor allem im Fond. Im Innenraum sticht das riesige, 99,3 Zentimeter lange Display (39,1 Zoll) hervor. Auf Wunsch wird es auch ein veganes Interieur geben.

Porsche stellte als neues Spitzenmodell seiner populärsten Baureihe den 911 Turbo S vor. Er kombiniert einen Biturbo mit Hybridtechnik und schöpft so 3,6 Litern Hubraum 711 PS (523 kW). Das sind 61 PS mehr als zuletzt im Turbo S. Der bislang stärkste Serien-Elfer mobilisiert zwischen 2300 und 6000 Umdrehungen ein maximales Drehmoment von 800 Newtonmetern. Den Standardsprint von 0 auf 100 km/h erledigt das AllradCoupé in 2,5 Sekunden. Tempo 200 ist in 8,4 Sekunden erreicht, das ist eine halbe Sekunde schneller als bisher. Die Höchstgeschwindigkeit des auch als Cabriolet erhältlichen Porsche 911 Turbo S beträgt 322 km/h. Bei Testfahrten auf der Nordschleife des Nürburgrings nahm er dem Vorgänger rund 14 Sekunden ab.

Hongqi zeigte den neuen, vollelektrischen EHS5. Das Oberklassemodell bietet Massagesitze vorne, einem Mikrofaser-Dachhimmel, ein Panorama-Glasdach mit einer Gesamtfläche von 2,16 Quadratmetern sowie einen Luftionisator für die Klimaautomatik und ein Audiosystem mit 14 Lautsprechern. Laut Hersteller gibt es ein Augmented-Reality-Head-up-Display (HUD) mit einer Projektionsfläche von 65 Zoll. Mit einem Knopfdruck sollen sich die Vordersitze auch in eine Schlafposition bringen lassen. Der EHS5 verfügt über ein Notbremssystem mit Multiszenario-Erkennung, eine 360-Grad-Umfelderfassung sowie Querverkehrswarner vorne und hinten mit Bremseingriff. Im Falle eines Unfalls sollen alle Hochvoltkomponenten innerhalb von drei Millisekunden von der Batterie getrennt sein.

Leapmotor führt zeitgleich nicht nur das Kompakt-SUV B10 ein, sondern zeigte in München auch gleich noch als Weltpremiere den B05. Die vollelektrische Fließhecklimousine mit rahmenlosen Türen und 19-Zoll-Rädern ist nach Herstellerangaben mit 1,88 Metern das breiteste Fahrzeug im Segment. In Verbindung mit dem Radstand von 2,74 Metern bietet der B05 auf einer Länge von 4,43 Metern und bei einer Höhe von 1,52 Meter viel Platz im Innenraum. Der Motor dürfte der gleiche wie im B10 sein. Er leistet 160 kW (218 PS). Zwei wählbare Batteriegrößen ermöglichen beim B10 Reichweiten von bis zu über 430 Kilometern am Stück. Das sollte beim B05 ähnlich sein. Nachgeladen werden kann der Akku mit einer Maximalleistung von fast 170 kW.

Nein, der 5er Grand Tourer von Polestar ist kein Kombi, sondern eine Langstreckenlimousine mit sehr hoher Leistung, die ihre Premiere auf der IAA Mobility in München feierte. Angeboten werden zwei Motorisierungen. Der Polestar 5 Dual Motor mit 550 kW (748 PS) und 812 Newtonmetern Drehmoment sowie der Polestar 5 Performance mit 650 kW (884 PS) und 1015 Nm. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h erledigen beide in knapp unter vier bzw. etwas über drei Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit wird in beiden Fällen bei 250 km/h abgeregelt. Die Normreichweiten liegen zwischen 565 (Performance) und 670 Kilometern.

Mit dem Showcar Tindaya präsentierte Cupra eine der aufsehenerregendsten Studien. Das ausdrucksstarke Fahrzeug soll ein Ausblick auf die künftige Designsprache der Marke geben. Namensgeber ist ein Vulkanberg auf der Insel Fuerteventura. Sein kupferfarbenes Gestein gibt die Markenfarbe von Cupra wieder und die Form spiegelt sich in den Texturen des Designs wider. Die Logos an Front und Heck sind feuerrot beleuchtet, eine markante Sharknose und dreieckige Lichtelemente in den Scheinwerfern erinnern ebenso wie die skulpturalen Seitenlinien und der markante Doppelspoiler am Heck an scharfkantiges Gestein. Das 4,72 Meter lange Showcar steht auf mächtigen 23-Zoll-Felgen, das Greenhouse macht etwa ein Drittel der Karosserie aus.

Škoda bleibt dem Kombi treu – und verpasst ihm mit dem Vision O auf der IAA Mobility 2025 ein völlig neues Design. Während andere Hersteller den klassischen Kombi fast schon abgeschrieben haben, zeigt Škoda, wie sich das traditionsreiche Fahrzeug modern und elegant in die Zukunft tragen lässt.

Während andere Hersteller ihre Modellpaletten immer stärker auf SUVs und kompakte Elektroflitzer ausrichten, hat Škoda bei der IAA Mobility 2025 in München ein deutliches Statement abgeliefert: Für die Autoschmiede aus Tschechien hat der Kombi weiterhin Zukunft. Mit dem Vision O hat die Marke nicht nur ein

Im Innern geht es elegant und nachhaltig zu.

schmuckes Konzeptfahrzeug präsentiert, sondern auch ein deutliches Bekenntnis in puncto Praktikabilität, Platzangebot und Familientauglichkeit im Zeitalter der Elektromobilität.

Dass Škoda auf den Kombi baut, ist kein Zufall. Seit der Einführung des

Octavia-Kombis im Jahr 1998 wurden weltweit mehr als drei Millionen Exemplare verkauft. Zusammen mit dem Superb mache das Segment einen wesentlichen Teil des Markenerfolgs aus, wie CEO Klaus Zellmer bei der Präsentation in der Münchener Isarpost unterstrich. Der Vision O zeige einen Weg, wie diese

Reges Interesse bei Medien und Branchenkennern.

Erfolgsgeschichte künftig weitergeschrieben werden könnte: elektrisch, nachhaltig – und mit einem großzügigen Raumangebot.

Der Konzeptwagen wurde aus der Perspektive der Nutzenden entworfen, wie Chefdesigner Oliver Stefani diesem Magazin verriet. Im Innern habe man den Fokus auf Bedienbarkeit und Raumgefühl gelegt, während man außen die nächste Stufe der Modern-Solid-Designsprache anpeilt.

„Mit dem Enyaq und dem Elroq haben wir unsere erfolgreiche Modern-Solid-Designsprache etabliert – allerdings bei SUVs. Uns hat interessiert, wie sich dieses Konzept auf das Kombi-Segment übertragen lässt“, so Stefani. Auch er sei überzeugt, dass der Kombi in Zukunft seine Bedeutung behält. „Die Frage war also: Welche Elemente können wir übernehmen, was müssen wir neu denken – und wie schaffen wir es, noch moderner zu werden? Dabei haben wir erkannt, dass gerade in der Simplizität enormes Potenzial steckt.“

Konzeptstudie

Vision O:

ein Ausblick auf die Zukunft des Kombis.

Auch im Innenraum zeigt der Vision O, wie Design und Funktion ineinandergreifen können.

Man habe bewusst reduziert und alles Überflüssige weggelassen. Klare Linien und einfache Schnitte beschreiben das Fahrzeug. „Wir wollten ein modernes Auto, das unverkennbar Škoda bleibt“, betont der Chefdesigner. Tatsächlich bricht der Vision O mit vielen optischen Konventionen. Die Front wird vom sogenannten „TechLoop“ geprägt – einem markanten Lichtelement, das sich als Erkennungszeichen durchzieht. Die klaren, kantigen Linien folgen indessen der Modern-Solid-Designsprache, die Robustheit und Eleganz miteinander verbindet. „Wir wollten aus dem zitieren, was wir bereits haben“, so Stefani.

Auch im Innenraum zeigt der Vision O, wie Design und Funktion ineinandergreifen können. Statt klas-

sischer Cockpit-Architektur zieht sich ein Horizon-Display über die gesamte Breite – individualisierbar und intuitiv bedienbar. Man habe sich bewusst dafür entschieden, die redundanten Informationen aus unterschiedlichen Quellen mit den klassischen Bedienelementen in einem modernen Display zu vereinen. Dafür habe man mehr Gestaltungsspielraum im Interieur, in dem Škoda auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft setzt.

Die Resonanz in München war auf jeden Fall vielversprechend: Besucher wie Fachleute sahen im Vision O ein starkes Statement gegen den vermeintlichen Niedergang der KombiKlasse. Dass der Konzeptwagen mehr ist als eine bloße Studie, wurde gleich mehrmals betont. Škodas Interpretation des Kombis der Zukunft soll in nur wenigen Jahren tatsächlich in Serie gehen.

Vor dem Start lohnt sich eine Frage nach der genauen Einordnung des Testobjekts. Der Namensgeber C4 ist eine klassische Schräghecklimousine mit Heckklappe, doch die „X“-Ableitung lässt sich nur schwer einordnen.

Text Walther Wuttke Fotos Citroën

Die etwas höherstehende Karosserie weist in Richtung SUV-Coupé, doch könnte der C4 X auch als Stufenheckmodell durchgehen: Den Kreativen in Paris ist auf jeden Fall eine ausgefallene Lösung gelungen, doch zu beklagen ist die fehlende Heckklappe dennoch. Der Kofferraumdeckel ist recht klein und erschwert den Zugang zum Heck – nicht gerade praktisch und höchstens für Zeitgenossen mit einem Hang zu Koffer-Tetris-Spielereien geeignet.

Das ist umso bedauerlicher, weil das Design mit der Mischung aus SUV-, Fließheck- und Stufenheckelementen durchaus gelungen ist. Es wirkt nicht so altbacken wie andere Versuche, Fließhecklimousinen mit einem konventionellen Anhang Kunden schmackhaft zu machen, die unbedingt ein Stufenheck verlangen. Bis zur B-Säule unterscheidet sich der e-C4 X nicht von der kürzeren Fließheckversion, und trotz der coupéhaften Linienführung behält der großzügig ausgelegte Innenraum seine Qualitäten.

In der Länge misst der e-C4 X knapp 4,60 Meter und liegt damit 20 Zentimeter unter dem C5 X, der wahrscheinlich keine Zukunft in der Modellpalette hat. Fahrzeuge von Citroën erreichten stets hohe Komfortwerte, und da macht der elektrische C4 X keine Ausnahme.

Der Kofferraumdeckel ist leider recht klein.

Früher war die Hydropneumatik dafür verantwortlich. Jetzt setzt die Marke auf eine Komfortfederung mit dem poetischen Namen „Tapis Volant“, also fliegender Teppich. Nun weiß niemand, wie angenehm es sich auf einem fliegenden Teppich reisen lässt, doch die mechanische Lösung, die sich die Entwickler in Paris haben einfallen lassen, bügelt die Defizite der Infrastruktur souverän weg, so dass der e-C4 X deutlich komfortabler als viele seiner Mitbewerber im Segment unterwegs ist. Zum Komfort tragen

auch die neugestalteten „Advanced Comfort“Sitze bei, die jetzt eine um 15 Millionen dickere Schaumstoffschicht aufweisen.

Doch genug der inneren Werte. Der e-C4 X kommt in zwei Antriebsvarianten auf den Markt. Neben der 100 kW (136 PS) starken Version mit einem 50 kWh starken Akku besitzt die stärkere Version einen 54 kWh starken Akku, der einen 115 kW (156 PS) starken Elektroantrieb mit Energie beliefert. Mit dem 54 kWh großen Stromspeicher verspricht Citroën eine Reichweite von 430 Kilometern. Realistisch sind eher rund 350 Kilometer. Einmal in Fahrt zeigt sich der e-C4 X als typischer Vertreter der Marke. Das komfortable Fahrwerk und die bequemen Sitze haben eine durchaus beruhigende Wirkung auf den Menschen hinter dem Lenkrad, und das wird dem Charakter des elektrischen C4 gerecht. Die SUV-Coupé-Limousine vermeidet sportliche Ambitionen, obwohl der C4 ein angenehm stabiles Fahr-

verhalten vermittelt. Bei Bedarf lassen sich Kurven aber durchaus flott durchmessen, die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h liegt bei weniger als neun Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist allerdings bei 150 km/h erreicht. Die Lenkung arbeitet präzise, und auch die Bremsen verzögern zuverlässig.

Elektromobile gehören von Natur aus zu den akustisch zurückhaltenden Fahrzeugen. Zusätzlich bringt das offensichtlich großzügig verteilte D ämmmaterial weitere Ruhe in den Innenraum. Als Verbrauch stehen 14,5 kWh in den technischen Daten, und dieser Wert kommt der Realität sehr nahe. Am Ende der Fahrten meldete der Bordcomputer 16 kWh. An der Schnellladesäule, der elektrische C4 X kann mit bis zu 100 kW geladen werden, vergeht etwas mehr als eine halbe Stunde, ausreichend Zeit, um auf Einkaufstour zu gehen.

4,58 x 1,80 x 1,51 m

Elektroantrieb, FWD 115 kW / 156 PS

270 Nm

150 km/h

8,9 s 0 - 100 km/h

430 km

Ein sieben Zoll großer Bildschirm vor dem Lenkrad und ein ZehnZoll-Monitor im Zentrum. Die Marke setzt auf eine Komfortfederung mit dem poetischen Namen „Tapis Volant“.

Das Design ist eine Mischung aus SUV-, Fließheck- und Stufenheckelementen.

Gut 45 Jahre ist es her, da beseelte ein Kleinstwagen nicht nur Italien, sondern ganz Europa. Panda hieß „die tolle Kiste“, so nannte ihn Fiat in der Werbung.

Text Michael Kirchberger Fotos Fiat

Klar, die kastenartige Form war namensgebend. Ganze Bücher wurden geschrieben über die Abenteuer, die manch ein Zeitgenosse mit dem rund 3,40 Meter langen Vehikel erlebt hatte, und als 1991 die Allradvariante 4x4 auf den Markt kam, beglückte sie Bergbauern wie Off-RoadFreaks. Jetzt ist der Panda gewachsen und kommt als Grande Panda mit rein elektrischem ober Hybrid-Antrieb auf die Straßen.

Fast schon ein SUV:

Der Panda ist gewachsen.

Der neue Fiat bleibt zwar knapp unter der Vier-Meter-Marke, übertrifft seinen Urahn jedoch um satte 60 Zentimeter. Die Höhe erreicht fast 1,80 Meter, was den Grande Panda fast zum SUV macht. Die Preisgestaltung ist moderat.

Die kantige Form hat nichts von ihrem sympathischen Erscheinungsbild verloren, der Grande ist ein Hin-

gucker und manch einer an der Ampel hebt die Hand zum Gruß, lächelt und erinnert sich vielleicht an jugendliche Automobil-Erfahrungen. Dass er sich die Basis mit dem C3 von Citroën teilt, fällt aus keinem Betrachtungswinkel auf. Auch im Inneren zitieren die Designer den Großvater. Die Displays werden von ovalen Rahmen geziert, die sollen an die historische Einfahrstrecke auf dem Dach der früheren FiatZentrale Lingotto in Turin erinnern.

3,99 x 1,73 x 1,58 m Elektroantrieb, FWD, 1-Gang-Automatik

83 kW / 113 PS

122 Nm

132 km/h

11,5 s 0 - 100 km/h

16,8 kWh

320 km

Das Handschuhfach wird aus Bambusfaser gefertigt, Luftausströmer setzen farblich Kontrastpunkte. Die Sitze sind höhenverstellbar und hinreichend bequem, auf der Rückbank finden zwei Passagiere gute Plätze, wenn die Menschen vorn ihre Sessel nicht bis in die hinterste Stellung schieben.

Der Kofferraum bietet beim Elektro-Panda 361 bis 1315 Liter Platz, im Hybridmodell kommen wegen des nicht vorhandenen Akkus 412 bis 1366 Liter unter. Mancher mag sich daran stören, dass nach dem Umklappen der Rückbank eine Stufe auf dem Kofferraumboden das Beladen erschwert. Dafür gibt an den Seiten zwei Haken, an denen sich Einkaufstaschen befestigen lassen.

Wer beim Grande Panda Elektro spontane Beschleunigung erwartet, wird enttäuscht. Der E-Motor leistet

Die Lenkung ist, wie für ein CityWägelchen angemessen, leichtgängig, bleibt aber präzise und gefühlvoll.

83 kW (113 PS) und bringt es auf ein Drehmoment von 122 Newtonmetern, was eher mäßig ist. So vergehen dann bei der Beschleunigung von null auf Tempo 100 gähnende 11,5 Sekunden, mehr als 132 km/h Spitze schafft der Wagen nicht. 44 kWh speichert der Eisenphosphat-Akku, das soll laut Fiat 320 Kilometer Reichweite erlauben. Mit dem eigenen Kabel, das sich spiralförmig aus der Front herausziehen lässt, schafft er nur 3,7 kW. Etwas besser geht es über die Buchse hinten links, die 7 bis 11 kW ermöglicht.

Beim Hybrid-Panda gibt es diese Reichweitenangst nicht. Sein mildes Hybridsystem mit integrierter E-Maschine und einer 0,88 kWh speichernden Batterie arbeitet mit 48 Volt-Technik. Zusammen mit dem 1,2-Liter-Turbobenziner erreicht der Antrieb hier eine Systemleistung von 110 PS (81 kW) und erlaubt eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h.

Die Abstimmung des großen Bärchen ist gelungen. Die Federung verschont die Mitfahrer vor den gröbsten Fahrbahnmängeln und lässt die Karosserie auch längs und quer kaum wippen. Die Lenkung ist, wie für ein City-Wägelchen angemessen, leichtgängig, bleibt aber präzise und gefühlvoll.

Wenn ein Automobil zum „World Car of the Year“, also zum weltbesten Modell, gewählt wird und wenig später auch noch die Design-Auszeichnung Red Dot Award als „Best of the Best“ erhält, dann ist die Erwartung entsprechend groß.

Nun, der so ausgezeichnete Kia EV 3 überzeugte die Jury von Autoexperten aus 30 Ländern und die Design-Jury nicht unbedingt durch seinen fulminanten Auftritt, sondern vielmehr durch die Summe seiner Eigenschaften. Er ist eine gelungene Antwort auf das Vorurteil, dass E-Mobile langweilig sind.

Das klingt jetzt nach Lobhudelei, doch der EV 3 – mit 4,30 Meter in der Golf-Klasse unterwegs – steht für ein angenehm nutzbares Elektroauto, das auf überflüssige technische Effekte verzichtet und den Nutzer einfach mitnimmt. Das Design ist wie gewohnt sachlich, und passt sich in die Formensprache der Marke ein.

4,30 x 1,85 x 1,56 m

Elektroantrieb, FWD

150 kW / 204 PS

283 Nm

170 km/h

7,9 s 0 - 100 km/h

563 km

14,9 kWh

41.390 €

Der Mensch hinter dem Lenkrad und seine Begleitung blicken auf eine großzügige Informationszentrale, die sich unter der Windschutzscheibe ausbreitet. Die analoge Welt ist durch Schalter vertreten. Insgesamt werden die wichtigsten Fahrdaten und die Schaltzentrale für die Assistenz- und Unterhaltungssysteme auf einer Breite von 30 Zoll dargestellt. Das unbedingt zu empfehlende Head-up-Display rundet das Informationsangebot ab. Beim Innenraum nutzten die Interieur-Kreativen die Vorteile der Elektromobilität und schufen mehr Platz als es die übersichtlichen Abmessungen erwarten lassen. Auch großgewachsene Menschen finden im Fond ausreichend Platz. Eng wird es erst, wenn sich die drei Erwachsene den Platz teilen müssen. Der Kofferraum hat Ferien-Format, wobei allerdings die hohe Ladekante beim Beladen stört.

Das Design ist wie gewohnt sachlich, und passt sich in die Formensprache der Marke ein.

Als Basis für den aktuell kompaktesten KiaStromer wählten die Entwickler die E-GMPPlattform und eine 400-Volt-Technik, was auf den ersten Blick enttäuschend klingt, doch im Alltag kommen der EV 3 und sein Pilot (oder Pilotin) damit gut zurecht. Mit dem großen 81,4 kWh großen Akku (daneben gibt es auch einen kleineren Energiespeicher mit 58,3 kWh) kommt der 150 kW starke EV 3 laut Kia bis zu 563 Kilometer weit.

Das Kofferraumvolumen passt auch für Ferienreisen.

Allerdings überlassen die Koreaner nichts dem Zufall und schicken den kompakten Familienfreund mit dem System „Smart Regeneration Plus“ auf die Straße. Unterstützt von den D aten des Navigationssystems passt der EV 3 das Tempo an, ohne das der Mensch hinter dem Lenkrad aktiv eingreifen muss.

Mit einem Testverbrauch von 17,1 kWh (Kia gibt 14,9 kWh an) gehört der EV 3 zu den sparsameren Vertretern seiner Zunft, und an der Ladesäule vergehen rund 30 Minuten, bis der Akku aufgeladen ist. Die maximale Ladeleistung liegt bei 130 kW.

Beim Fahrwerk spendierten die Entwickler dem EV 3 eine konventionelle MacPhersonVorderachse und hinten eine Mehrlenkerachse, was sich während der Fahrt in einen gelungenen Kompromiss aus Komfort und Dynamik übersetzt. Hindernisse im Asphalt wie Schlaglöcher oder Temposchwellen werden von dem kompakten Kia sehr gut geschluckt. Im Kapitel Fahrdynamik entkräftet der EV 3 endgültig das Langeweile-Vorurteil. Die direkte Lenkung und die zupackenden Bremsen ermöglichen rasante Kurvenfahrten, und wenn der Slogan nicht schon nach Bayern vergeben wäre, könnte man dem Kia glatt das Siegel „Freude am Fahren“ vergeben.

Der Ioniq 9 ist als Mix aus SUV und Van aufgebaut.

Hyundai Ioniq 9

Mit dem neuen Flaggschiff Ioniq 9 greifen die Koreaner nun im Premium-Segment an. Das könnte etwas kniffliger werden, hat er es doch hier mit Konkurrenten wie dem Mercedes EQS SUV, Volvo EX90 oder auch dem schon vor zwei Jahren eingeführten Konzernbruder Kia EV9 zu tun.

Text Frank Wald Fotos Hyundai

Wie der EV9 ist auch der 5,06 Meter lange, fast zwei Meter breite und 1,79 Meter hohe Ioniq 9 als Mix aus SUV und Van aufgebaut, geht beim Design aber einen eigenständigen Weg. Statt auf Ecken und Kanten wie der Konzernbruder setzt er auf glatte Flächen, rundere Formen und ein coupéhaftes Heck. Das sogenannte Boat-Tail-Design verleiht dem Wagen einen aerodynamisch günstigen Abschluss. Der cW-Wert liegt bei 0,27 – mit digitalen Außenspiegeln sinkt er auf 0,26. Auffällig sind die LED-Pixel-Lichtsignaturen an Front und Heck, die mittlerweile Markenzeichen der Ioniq-Reihe sind.

Nun könnte man denken, ein 2,7 Tonnen schwerer SUV-Stromer mit Platz für sieben Menschen und Gepäck habe die Fahrdynamik eines Containerschiffs. Doch schon auf den ersten Kilometern überrascht die Leichtfüßigkeit, mit der sich der Koloss bewegt. Er ist leise, souverän, federt geschmeidig – und tanzt auf der Landstraße, als hätte er seine Masse irgendwo vergessen. Natürlich hilft dabei das tief in den Fahrzeugboden montierte Batteriepaket. Aber auch das Fahrwerk zeigt, dass Hyundai seine Hausaufgaben gemacht hat. Zwar ohne adaptives Luftfahrwerk, doch die selbstnivellierenden D ämpfer gleichen Bodenwellen, Asphaltbrüche und Querfugen souverän aus, währende die automatische Niveauregulierung an der Hinterachse bei unterschiedliche Beladungen hilft. D azu kommt ein Torque Vectoring System, das die Antriebskraft in Kurven aktiv verteilt.

Auch die Lenkung ist erfreulich direkt, die Rückmeldung präziser als erwartet. Kein Schaukeln, kein Driften, kein Zittern. Auch ohne Hinterachslenkung wirkt der Ioniq 9 erstaunlich kompakt.

Drei Antriebsvarianten bietet Hyundai an – alle mit der gleichen 110-kWh-Batterie, aber unterschiedlicher Motorleistung. Los geht’s mit 160 kW (218 PS) und Hinterradantrieb. Das reicht für 9,4 Sekunden auf Tempo 100 und eine Vmax von 190 km/h. Reicht für den Alltag, fühlt sich sogar etwas schneller an, als es die Zahlen vermuten lassen. Die Allradvariante bringt es mit 226 kW (307 PS) auf 6,7 Sekun-

den und 200 km/h. Die Allradvariante mit 226 kW (307 PS) bringt es auf 6,7 Sekunden, die Performance-Ausführung mit 315 kW (428 PS) schließlich auf sportliche 5,2 Sekunden. Letztere stemmt satte 700 Nm auf beide Achsen –und schiebt den Ioniq 9 mit einer Souveränität nach vorn, die eher an Oberklasse-Limousinen erinnert. Elektronisch abgeregelt wird trotzdem bei 200 km/h – aber das reicht in einem Auto dieser Gewichtsklasse auch völlig aus.

Auch beim Thema Reichweite macht Hyundai keine halben Sachen. Der große Akku soll i n der sparsamsten Konfiguration (Heckantrieb) nach WLTP-Norm bis zu 620 Kilometern weit kommen. In der Praxis dürften je nach Fahrweise realistische 500 Kilometer problemlos möglich sein. Auch beim Laden zeigt sich der Ioniq 9 zeitgemäß: Die 800-VoltTechnologie erlaubt Ladeleistungen von bis zu 233 kW. Ein Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent dauert laut Hyundai unter Idealbedingungen rund 24 Minuten.

Für Langstreckenfahrer wichtig: BatterieVorkonditionierung und intelligenter Routenplaner sind serienmäßig an Bord. Wer sich vorher festlegt, mit welchem Batteriestand er am Ziel ankommen will, kann das System entsprechend einstellen. Es berücksichtigt in Echtzeit die Streckenführung, das Verkehrsaufkommen und die nächstgelegenen Ladepunkte.

Das Raumgefühl im Innenraum ist über jeden Zweifel erhaben.

5,06 x 1,98 x 1,79 m

2 E-Synchronm., AWD

315 kW / 428 PS

700 Nm

200 km/h

5,2 s 0 - 100 km/h

20,6 kWh

600 km

Das Raumgefühl im Innenraum ist über jeden Zweifel erhaben. Mit einem Radstand von 3,13 Metern haben alle Insassen – egal ob vorne, in der Mitte oder ganz hinten – mehr Platz als in so manchem Businessjet. In der zweiten Reihe stehen gleich zwei luxuriöse Konfigurationen zur Auswahl: Entweder mit Relax-Sitzen inklusive Beinauflagen oder als drehbare Einzelsitze, die ein kleines Lounge-Szenario ermöglichen, wenn das Auto steht. Auch die dritte Sitzreihe ist keine Notlösung, Kopf- und Beinfreiheit bewegen sich auf anständigem Niveau, selbst für Erwachsene. Und dank elektrisch verschiebbarer Sitze der zweiten Reihe ist der Zugang zudem kein gymnastisches Abenteuer. Werden alle Sitze umgelegt, verwandelt sich der Ioniq 9 in ein rollendes Ladewunder mit bis zu 2494 Litern Volumen – mehr als so mancher Transporter. Und dazu noch ein Frunk unter der Haube, der je nach Antrieb bis zu 88 Liter fasst.

Das Cockpit des Ioniq 9 verbindet moderne Technik mit altbewährtem Bedienkomfort. Zwei 12,3-Zoll-Displays rahmen das digitale Herzstück ein, doch erfreulich viele physische Knöpfe machen die Steuerung einfach und intuitiv. Eine Wohltat für alle, die nicht jedes

Das Cockpit des Ioniq 9 verbindet moderne Technik mit altbewährtem Bedienkomfort.

Die Wind- und Abrollgeräusche sind niedrig, selbst bei höherem Autobahntempo.

Menü erst erlernen wollen. Die Sitze bieten neben Heizung und Belüftung auch eine Massagemechanik. Diese funktioniert über Vibrationspunkte und bietet spürbare Entspannung. Materialwahl und Verarbeitung bewegen sich auf hohem Niveau, recycelte Kunststoffe werden gekonnt mit hochwertigen Oberflächen kombiniert. Das Interieur wirkt wohnlich und durchdacht, mit klarer Linienführung und viel Licht. Allein der Getriebeschalter am Lenkrad wirkt da etwas altmodisch.

Was dem Ioniq 9 ebenfalls zugutekommt:

Die Wind- und Abrollgeräusche sind niedrig, selbst bei höherem Autobahntempo. Das liegt neben der aerodynamischen Form auch am optionalen Bose-Soundsystem mit aktiver Geräuschunterdrückung. Das System analysiert die Umgebung in Echtzeit und sendet Gegenschall ins Wageninnere. Ergebnis: Ein fast flüsterleises Fahrerlebnis – ideal für lange Etappen oder ruhige Gespräche auf der Rückbank.

In Sachen Sicherheit hat Hyundai nicht gespart. Autonomer Notbremsassistent, Abstandstempomat, Spurfolge- und Totwinkelassistent, Verkehrszeichenerkennung, Querverkehrswarner – das komplette „SmartSense“-Paket ist dabei. Je nach Ausstattungslinie kommen weitere Helfer hinzu, etwa für den Autobahnverkehr oder zur Müdigkeitserkennung.

Unterm Strich ist der Ioniq 9 ein Elektro-SUV, das deutlich vielseitiger ist als sein Format vermuten lässt. Er bietet Raum wie ein Van, Fahrkomfort wie eine Limousine und überraschende Dynamik auf der Landstraße.

Das Kofferraumvolumen kann von 338 auf 2.494 Liter erweitert werden.

Actyon

Actyon, das klingt ein wenig nach Action oder Aktivität. Abenteuer und Aufbruchstimmung werden in Aussicht gestellt.

Text Michael Kirchberger Fotos KGM

Das gerade erneuerte Mittelklasse-SUV der Marke KGM, die noch vor kurzer Zeit auf den Namen Ssangyong hörte, will mit markigem Design, solider Technik und vor allem günstigen Preisen das Marktsegment von Kia Sorento oder Skoda Kodiaq aufmischen. Üppige Garantieversprechen inklusive. Um den Einstieg zu erleichtern, hat die Marke allerdings kräftig den Rotstift geschwungen. Das beginnt mit einer äußerst eingeschränkten Wahlmöglichkeit bei der Motorisierung und endet bei der teils nachlässigen Verarbeitung und verbesserungswürdigen Materialzusammenstellung.

der Anhängelast begnügt sich KGM allerdings mit nur 1500 Kilogramm, was in dieser Klasse eher gering ist.

Wählen ist beim Lack für den Action erlaubt, sogar ein zweifarbiger Außenanstrich ist gegen Aufpreis möglich. Beim Antrieb ist aber dann Schluss mit den Möglichkeiten der Individualisierung. Wie bei fast allen seinen Markenbrüdern steckt unter der Haube des KGM-SUV ein 1,5-Liter-Turbobenziner mit vier Zylindern und 165 PS (120 kW) Leistung. Frontantrieb ist die Regel, auf Wunsch und für 2200 Euro Aufpreis wird ein Allradantrieb eingebaut.

4,74 x 1,91 x 1,68 m

R4-Benziner, 1497 ccm, FWD, Aut.

120 kW / 163 PS

280 Nm @ 1500 U/min

191 km/h

9,5 s 0-100 km/h

8–9 l/100 km

CO2: 190-210 g/km

Das Interieur wirkt wohnlich und weniger verspielt als das Äußere, die Farben sind gut abgestimmt und auf Wunsch gibt es sogar ein zweifarbiges Interieur. Auf den ersten Blick gefällt auch die Materialzusammenstellung, erst beim genaueren Hinsehen und zarten Berührungen offenbaren sich raue und spröde Stellen, die nicht sonderlich griffsympathisch sind. Edel wirken jedoch die roten Steppnähte auf Armaturentafel und an den Sitzen.

Das Kofferraumvolumen geht ebenfalls in Ordnung, 668 bis 1660 Liter Gepäck oder Ladegut lassen sich befördern, je nachdem, wie die Rücksitzlehnen eingestellt werden. Mit 500 Kilogramm setzt auch die erlaubte Zuladung des Korea-SUV kaum Grenzen, bei

Die Fahrleistungen bewegen sich im Durchschnitt des Wettbewerbsumfeldes. 191 km/h Spitze und eine Beschleunigung von 0 auf 100 in handgestoppten 9,5 Sekunden ziehen zwar die Wurst nicht vom Teller, genügen aber im Alltag für wohltemperiertes Vorwärtskommen. Dabei sollte es der nachhaltig besonnene Fahrer auch bewenden lassen, denn schon bei eher verhaltener Fahrt entwickelt der Action einen beachtlichen Durst: Wer das Gaspedal mehr als streichelt, muss mit einem Konsum von 10 Litern Benzin und mehr auf 100 Kilometer rechnen. Der Motor klingt kraftvoll, leise ist er nicht. Auf Dauer und vor allem beim

Robust und mit einem Hauch von Eleganz steht der Actyon auf den 20 Zoll großen Leichtmetallrädern.

Beschleunigen nervt das kräftige Dröhnen, das nicht gerade von einer gelungenen Geräuschdämmung kündet. Versöhnlich springt dann die Federung ein, die anständigen Komfort auf langen Wellen und kurzen Stößen anbietet. Erkauft wird das allerdings durch deutliche Karosserieneigungen in Kurven, was den Koreaner das Prädikat Kurvenkünstler kostet, da er insbesondere bei schnellen Kombinationen gerne aus dem Tritt gerät und dann auf die salbungsvollen Kräfte des ESP angewiesen ist – was die Situation stets frühzeitig entspannt. Bei Bremsen und Lenkung sind keine Auffälligkeiten zu verzeichnen.

Die Bedienung erfolgt hauptsächlich über die beiden 12,3 Zoll großen Displays vor dem Fahrer, wie alle Insassen hockt er auf belederten Sitzen, von denen die vorderen beheiz- und belüftbar sind. Das Multifunktionslenkrad hat sechs Ecken, was beim Parkmanöver bisweilen stört, und beherbergt eine ganze Reihe von Fernbedienungstasten. Die Bedienung geschieht weitgehend ohne direktem Zugriff, der Weg führt über die langen Menüs, einige Funktionen lassen sich jedoch auch über die Lenkradtasten steuern. Besonders unangenehm ist die Ungenauigkeit der Geschwindigkeitswarnung, die aufdringlich bei der geringsten Überschreitung losrandaliert.

Die Bedienung erfolgt hauptsächlich über die beiden 12,3 Zoll großen Displays vor dem Fahrer.

Ein komfortables, optisch gelungenes Mid-Size-SUV.

Nissan Qashqai e-Power

Seltsam, in einem Auto zu sitzen, das elektrisch fährt, aber nie aufgeladen werden muss.

Kein Kabel, keine Wallbox, keine Ladesäule.

Auf der Straße gibt sich der neue Qashqai selbstbewusst.

Und dennoch surrt der Nissan

Qashqai e-Power lautlos an, rollt geschmeidig los, beschleunigt gleichmäßig – fast wie ein echter Stromer. Fast. Denn sobald man das Gaspedal etwas energischer tritt, meldet sich ein leiser Verbrenner aus dem Motorraum. Statt allein auf batterieelektrische Modelle zu setzen, bleibt Nissan dem seriellen Hybrid-Antrieb treu: Ein 1,5-Liter-Dreizylinder fungiert als

Stromerzeuger für einen Elektromotor, der allein das Fahrzeug antreibt. Klingt nach Kompromiss – ist es auch. Aber ein durchaus funktionierender.

Die neue Generation des e-PowerAntriebs, die im Herbst 2025 im Qashqai Premiere feiert, bringt einige Verbesserungen mit sich: Der gesamte Antriebsstrang wurde in ein kompaktes Gehäuse integriert. Ergebnis: we-

niger Vibrationen, rund 28 Kilogramm Gewichtsersparnis – und ein ruhigeres Fahrerlebnis. Die Systemleistung bleibt mit 190 PS (140 kW) konstant, im Sportmodus sind kurzzeitig 205 PS (151 kW) abrufbar, das maximale Drehmoment liegt bei 330 Nm.

Nissan verspricht ein „elektrisches Fahrerlebnis ohne Ladesäule“. Und tatsächlich: Wer im Stadtverkehr unterwegs

ist, erlebt den Qashqai als geschmeidigen Gleiter. Das Anfahren ist leise, die Übergänge sind kaum spürbar, und der Verbrenner agiert so diskret, dass man oft erst beim Blick auf den Bordcomputer bemerkt: Ah, der Motor läuft wieder.

Dennoch ist das Elektroauto-Feeling, das Nissan andeutet, eine Illusion – zumindest für Kenner. Denn echte Stromer ziehen sofort und vehement durch, katapultieren sich ohne Verzögerung nach vorn. Der Qashqai tut das nicht. Die Beschleunigung ist gleichmäßig, aber nie überraschend. Und auch wenn man im EV-Modus unterwegs ist – der kleine 2,1-kWhAkku reicht schlichtweg nicht für längere Strecken ohne Zuschalten des Motors. Wer das rechte Pedal zu energisch tritt, wird schnell vom Dreizylinder daran erinnert, dass hier doch ein Benziner am Werk ist.

Auf der Straße gibt sich der neue Qashqai selbstbewusst. Das Fahrwerk ist komfortabel, ohne schwammig zu wirken, die Lenkung direkt, aber nicht nervös. In schnellen Kurven merkt man das zusätzliche Gewicht durch Akku und Technik zwar, doch insgesamt bleibt der Crossover souverän. Die Abstimmung wirkt erwachsener als zuvor, was auch dem verbesserten Geräuschkomfort zu verdanken ist. Der Antrieb liefert konstant Power, wirkt aber nie

überfordert – außer man verlangt sportliche Agilität. Dann fehlt ihm einfach der Punch echter E-Maschinen.

Größere Neuigkeiten gibt es im Innenraum: Nissan spendiert dem Qashqai ein modernes Google-Infotainmentsystem, das unter anderem Google Maps, Sprachsteuerung via Google Assistant und Zugriff auf den Play Store bietet. Die Integration ist nahtlos und vor allem für Android-Nutzer ein echter Mehrwert. Und der erweiterte Fahrerassistent ProPilot analysiert nun seine Umgebung noch genauer, was sich vor allem bei Autobahnfahrten in Form sanfterer Lenk- und Bremseingriffe bemerkbar macht.

Wer im Stadtverkehr unterwegs ist, erlebt den Qashqai als geschmeidigen Gleiter.

Nicht nur die Effizienz, sondern auch der Komfort wurde verbessert.

4,43 x 1,84 x 1,63 m R3-Benziner E-Motor

140 kW / 190 PS

330 Nm @ 2.400 U/min

7,9-7,6 s 0 - 100 km/h

4,5 Liter

2,1 kWh

102 g/km

Schadstoffklasse D

Der Frontera strebt den rechten Winkel an, die Front steht steil im Wind, auch die Seiten erlauben sich kaum Radien in der Vertikalen. Das verleiht der Karosserie nicht nur einen markanten Charakter, sondern macht sie auch geräumig.

Auf fast 4,4 Metern Länge kommen vier

Mitfahrer höchst komfortabel unter, mit einer kleinen Einbuße finden auf der hinteren Bank auch drei Passagiere Platz. Vorne entlasten die neuen Intelli-Sitze mit einem ausgeklügelten Flächenkonzept den verlängerten Rücken und sind auch auf längeren Strecken höchst bequem. Ablagen in der Mittelkonsole mit variablem Stauvolumen und eine sehr glattflächige Armaturentafel mit zwei zehn Zoll großen Displays ordnen den Raum und sorgen für optische Gelassenheit. Hinten bleibt genügend Raum für Knie und Kopf, bei fast 1,9 Metern Karosseriebreite bleibt es auch um die Schultern der Hinterbänkler luftig.

Großzügigkeit herrscht auch im Kofferraum. Zwar ist, wie an manchen Stellen im Innenraum auch im Gepäckabteil zu erkennen, dass Opel den Frontera mit einem kräftig angespitzten Rotstift kalkuliert hat und man so hin und wieder auf eher billiges Material stößt, doch glänzt der Laderaum mit Volumen. 460 Liter passen hinein, wenn die Rücksitzlehnen vertikal positioniert sind. Klappt man sie im asymmetrischen Verhältnis 40:60 nach vorne, wächst die Transportkapazität auf satte 1600 Liter.

Die aktuelle Neuauflage des Frontera gibt es ausschließlich mit vier Türen und Heckklappe.

Das Lenkrad mit zweifach abgeflachtem Kranz.

Maximalen Komfort bei minimaler Ablenkung soll der Frontera bei der Bedienung bieten. Und in der Tat sind die Menüebenen flach gehalten. Die meisten Funktion werden über den mittleren Touchscreen gesteuert, der berühmte Fehltipp, wenn eine Unebenheit die Fuhre zum Wackeln bringt, bleibt nicht aus.

Gestartet wird der 1,2-Liter-Benziner mit einem ganz konventionellen Schlüssel über ein Zündschloss. Das hatten wir lange nicht mehr. Der Motor klingt leicht nörgelig, als wolle er die Arbeit lieber dem Elektrokollegen im sechsgängigen Doppelkupplungsgetriebe überlassen, der mit sanftem Nachdruck das Anfahren unterstützt und helfend beim Zwischenspurt einspringt, dies aber aufgrund des sehr knapp bemessenen Stromvorrats nur über wenige Sekunden schafft. Wer nach dem Start losschleicht, bewegt sich fast geräuschlos, spätestens aber, wenn mehr Fahrt aufgenommen werden soll, übernimmt der Verbrenner – und das nicht immer ruckfrei und schon gar nicht geräuschlos.

136 PS (100 kW) leistet der Dreizylinder, der Elektriker, der mit 48 Volt arbeitet, steuert bis zu 16 kW (21 PS) bei. Damit lässt sich der Frontera hinreichend zügig bewegen, 8,8 Sekunden

für den Standardsprint sind ein sehr akzeptabler Wert. Bis zum Erreichen der Höchstgeschwindigkeit von 194 km/h vergeht eine Weile, das Gleiten bereit also mehr Vergnügen als die Hetze. Belohnt wird der, der es moderat angeht. 5,2 Liter Treibstoffverbrauch werden als WLTP-Wert angegeben, aber auch der Konsum von 6,1 Litern Benzin auf 100 Kilometer, die unsere Testfahrten ergaben, sind immer noch recht ansprechend.

Das Fahrverhalten geht in Ordnung, auch wenn der Frontera keine Sportskanone ist. Die Federung arbeitet mit viel Gefühl und lässt nur arge kurze Stöße durchdringen, die Bremsen fallen durch Durchschnittlichkeit auf. Die Lenkung könnte vor allem in der Stadt und beim Rangieren etwas mehr Unterstützung vertragen, bei schneller Fahrt geradeaus oder in Kurven bleibt sie präzise und gefühlvoll.

4,39 x 1,85 x 1,64 m

R3 - Benziner

100 kW/136 PS @ 5.500 U/min

230 Nm @ 1750 U/min

8,8s 0 - 100 km/h 5,2 Liter

Das Fahrverhalten geht in Ordnung, auch wenn der Frontera keine Sportskanone ist.

Der Lucid Air Sapphire, das Topmodell des kalifornischen Herstellers, positioniert sich im oberen Segment des Elektroautomarktes und konkurriert direkt mit Fahrzeugen wie dem Tesla Model S Plaid und dem Porsche Taycan Turbo GT.

Text

Wolfgang Wieland Fotos Lucid

M

it einer Leistung von 920 kW (1251 PS) und einem Drehmoment von 1940 Newtonmetern, generiert durch drei Elektromotoren, setzt der Sapphire Maßstäbe in der Klasse der elektrischen High-Performance-Limousinen. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h wird offiziell mit zwei Sekunden angegeben, wobei interne Tests sogar Werte von bis zu 1,75 Sekunden erzielten. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 330 km/h elektronisch begrenzt.

Mit der WLTP-Reichweite von 694 Kilometern aus einer 118-kWh-Batterie übertrifft der Sapphire den Wettbewerb, und trotz eines Leergewichts von über 2,4 Tonnen bleibt er agil –nicht zuletzt dank speziell entwickelter 20- und 21-Zoll-Aluminiumfelgen sowie eigens abgestimmter Reifen (Michelin Pilot Sport 4S serienmäßig, Pirelli P Zero Trofeo RS für die Rennstrecke). Der Lucid Air Sapphire bietet vier Fahrmodi: Smooth, Swift,

Sapphire und Track. Der Track-Modus mit den Untermodi Dragstrip, Hot Lap und Endurance optimiert das Fahrzeug für den Rennstreckeneinsatz: Hier werden Antrieb, Batteriemanagement und Fahrwerk auf maximale Leistung ausgelegt. Diese Vielseitigkeit macht den Sapphire sowohl für den Alltag als auch für sportliche Einsätze attraktiv. Im Vergleich zum Tesla Model S Plaid, das ebenfalls auf Performance setzt, bietet

der Sapphire jedenfalls eine deutlich präzisere Anpassung an unterschiedliche Fahrszenarien.

Das Interieur ist durch hochwertige Materialien wie Nappaleder und Alcantara geprägt. Eine Besonderheit ist die dreistufig verstellbare Kopfstütze, die speziell für den Rennstreckeneinsatz mit Helm konzipiert wurde – eine Innovation, die in dieser Form einzigartig ist. Der geräumige Innenraum mit großzügiger Beinfreiheit und einem großen Kofferraum inklusive eines voluminösen „Frunk“ unterstreicht die Vielseitigkeit und Alltagstauglichkeit des Lucid. Gerade im Vergleich mit dem Porsche Taycan oder mit dem Audi e-Tron GT punktet der Sapphire mit einer viel effizienteren Raumausnutzung.

Der Sapphire lässt sich wie alle AirVersionen einfach bedienen, Instrumentierung und Mittelkonsole sind übersichtlich, die Zahl der Knöpfe und Schalter hält sich in engen Grenzen, ohne in einem digitalen Overkill alle Funktionen in die Bildschirme zu verbannen. Ein Höhepunkt ist das

Glasdach, das eine bruchlose Einheit mit der Frontscheibe bietet und damit ein sensationelles Raumgefühl schafft. Bei den meisten Autos ist das Panoramadach nur für die Fondpassagiere wirklich erlebbar, beim Lucid Air haben auch Fahrer und Beifahrer etwas davon. Es gibt nichts schöneres, als damit durch die Berge oder nachts durch eine Großstadt zu gleiten.

Die brutale Beschleunigung des Sapphire sucht ihresgleichen. Die Reifen bieten exzellenten Grip, das

Fahrzeug bleibt trotz seines Gewichts präzise und kontrollierbar. Auf kurvenreichen Landstraßen beweist der Sapphire wiederum seine Alltagstauglichkeit: Das Fahrwerk lässt sich komfortabel einstellen, die Abstimmung ist ausgewogen.

Lucid ist derzeit mit einem Marktanteil von unter einem Prozent im High-End-Segment ein Nischenanbieter, doch die Marke gewinnt mit innovativen Technologien und hoher Effizienz an Bedeutung.

Der Sapphire ist sowohl für den Alltag als auch für sportliche Einsätze attraktiv.

Das Interieur ist durch hochwertige Materialien wie Nappaleder und Alcantara geprägt.

Entdecke am Samstag, den 11. Oktober 2025 alles, was du für den perfekten Herbst- und Wintertrip brauchst.

Du willst raus aus dem Alltag und rein in die Natur – ganz ohne Verzicht auf Komfort?

Dann komm zu unserem Tag der offenen Tür Canach und erlebe, wie unkompliziert und gemütlich Herbst- und Wintercamping sein kann. Wir zeigen dir unsere wintertauglichen Camper, beraten dich persönlich und haben exklusive Aktionen im Gepäck.

Wo? WebCamper Showroom (36, rue d’Oetrange, L-5411 Canach)

Wann? Samstag, 11. Oktober 2025 10:00 – 17:00 Uhr

Exklusive Abverkaufswoche bei WebCamper

Während einer Woche erwarten dich in Canach exklusive Sonderangebote auf ausgewählte Gebrauchtfahrzeuge. Jetzt entdecken, Probe fahren und direkt losstarten!

Alle Infos, Angebote und Fahrzeuge auf webcamper.lu

Mehr Infos unter

Wenn andere ans Einwintern denken, beginnt für einige Camping-Fans die beliebteste Saison. Herbst- und Wintercamping mit WebCamper heißt: unterwegs sein, wenn’s ruhiger wird, in einem top-ausgestatteten und winterfesten Camper. Flexibel, sicher, komfortabel – und mit der Freiheit, genau dort zu sein, wo es am schönsten ist.

Was nach Werbung klingt ist für die WebCamper-Kunden gelebter Reise-Alltag, die bewusst in der ruhigeren Jahreszeit reisen. Denn Herbst- und Wintercamping ist mehr als nur ein alternativer Reisetermin. Es ist ein Lebensgefühl: minimalistisch, naturverbunden und überraschend gemütlich.

Dank moderner Ausstattung sind heutige Campervans für kühlere Temperaturen bestens gerüstet. Hochwertige Isolierung, leistungsstarke Standheizungen, wintertaugliche Wasserleitungsysteme und intelligente Stromsysteme machen das Reisen im Camper zum Erlebnis. So bleibt es im Inneren wohlig warm, auch wenn draußen der Frost glitzert.

„Viele unserer Fahrzeuge sind bereits serienmäßig für den Winterbetrieb ausgelegt“, erklärt Markus Criscenzo, Teamleiter bei WebCamper. Gemeinsam mit seinem Team, berät er Kunden, die sich oft zum ersten Mal ins Abenteuer Wintercamping wagen. Und die Nachfrage wächst. Immer mehr Menschen möchten fernab vom Trubel reisen – sei es in den verschneiten Bergen Tirols oder an den milden Küsten Südfrankreichs.

Wer in der kalten Jahreszeit unterwegs ist, entdeckt nicht nur unberührte Landschaften, sondern auch sich selbst neu. Es sind die einfachen Dinge, die zählen: das Knistern eines kleinen Lagerfeuers, eine heiße Suppe nach einer Winterwanderung oder das erste Licht des Tages, das durch die vereisten Fenster blinzelt.

WebCamper begleitet diese Reise –mit unterschiedlichen Fahrzeugtypen für jeden Bedarf, umfassender Expertise und 24/7 Support. Und wer tiefer eintauchen möchte, bekommt in diesem Herbst eine besondere Gelegenheit.

Dann merken Sie sich Samstags, den 11. Oktober 2025! Denn da laden wir Sie herzlich zu einem Tag der offenen Tür, sowie einem exklusiven Präsentationsabend zum Thema Winter-Camping in unserem Showroom in Canach ein. Erleben Sie Live-Interviews mit unseren Experten, spannende Erfahrungsberichte und werfen Sie einen exklusiven Blick auf unsere wintertauglichen Camper. Alle weiteren Informationen finden Sie auf unserer Website www.webcamper.lu oder folgen Sie uns auf Social Media!

Volkswagen hat den weltweit anderthalbmillionsten ID produziert. Er stammt aus dem Werk im ostfriesischen Emden. Es handelt sich um einen schwarzen ID 7 Tourer Pro mit einer Normreichweite von über 600 Kilometern. Das Fahrzeug ist als Dienstwagen für einen Kunden im rund 150 Kilometer entfernten Vechta bestimmt. VW feierte das Ereignis im Beisein des niedersächsischen Ministerpräsidenten Olaf Lies.

Indien ist einer der stärksten Wachstumsmärkte für PKW und Teil der Internationalisierungsstrategie von Renault. Der französische Konzern hat das gemeinsam mit Nissan betriebene Werk in Chennai jetzt vollständig übernommen. Der japanische Partner hielt zuletzt 51 Prozent an der Renault Nissan Automotive India Private (RNAIPL). Erst im April hatte Renault angekündigt, in dem Land das größte Designzentrum außerhalb Frankreichs zu eröffnen.

Stellantis hat in Osasco in Brasilien ein Zentrum zur Demontage von verunfallten oder am Ende ihres Lebenszyklus angekommenen Fahrzeugen eingeweiht. Damit ist der Konzern der erste Autohersteller, der eine spezielle Einrichtung für die Demontage von Altfahrzeugen bzw. von beschädigten Fahrzeugen betreibt. Neben der Förderung eines nachhaltigeren Verbrauchsmodells ist das Projekt im Bundesstaat Sao Paulo Teil des globalen Kreislaufwirtschaftsplans von Stellantis. Insgesamt wurden umgerechnet etwa 2,6 Millionen Euro in den Bau des Zentrums investiert, das in den kommenden Jahren voraussichtlich rund 150 neue Arbeitsplätze schaffen wird.

Nach der Unterzeichnung einer Rahmenvereinbarung vor einem Jahr haben Hyundai und General Motors erste konkrete Gemeinschaftsprojekte benannt. Die beiden Unternehmen werden vier Fahrzeuge für den

mittel- und südamerikanischen Markt entwickeln, darunter ein kompaktes SUV und zwei Pick-ups. Sie sollen 2028 auf den Markt kommen, ebenso wie ein elektrisches Nutzfahrzeug für Nordamerika. Angestrebt wird ein Gesamt-

absatz von mehr als 800.000 Fahrzeugen pro Jahr. Die Modelle teilen sich jeweils die von dem einen oder dem anderen Partner entwickelte Plattform, Außen- und Innendesign sollen markenspezifisch gestaltet werden.

Chery hat im Juli 669.300 Fahrzeuge exportiert und damit mehr als jeder andere Autohersteller in China. Das Unternehmen erreichte außerdem als erstes die Marke von fünf Millionen außerhalb des Landes abgesetzten Autos. Im Schnitt wird alle 27 Sekunden ein Modell des Konzerns exportiert. Nach eigenen Angaben hat Chery mittlerweile über 17 Millionen Kunden und im vergangenen Jahr umgerechnet rund 51,3 Milliarden Euro umgesetzt.

Der Absatz der einen Marke ging um 21,4 Prozent zurück, der der anderen stieg um 33,4

Prozent: Mit 167.600 Auslieferungen hat Cupra im ersten Halbjahr bei Seat erstmals die Kernmarke (135.000 Fahrzeuge) überholt. Die Verkäufe des spanischen Automobilkonzerns legten damit gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres unterm Strich um 1,7 Prozent zu.

Bei Porsche läuft es derzeit nicht rund: Für das erste Halbjahr meldet der Stuttgarter Sportwagenhersteller einen Gewinnrückgang gegenüber dem Vorjahr um 67 Prozent. Bei einem Umsatz von 18,16 Milliarden Euro (Vorjahr: 19,46 Milliarden Euro) betrug das Operative Ergebnis 1,01 Milliarden Euro gegenüber 3,06 Milliarden im ersten Halbjahr 2024. Die Umsatzrendite fiel entsprechend von 15,7 Prozent auf 5,5 Prozent. Der Absatz ging mit 146.391 Fahrzeugen um 6,1 Prozent zurück. Bestseller war der Macan mit weltweit 45.137 Auslieferungen. Für das Ergebnis führt Porsche unter anderem Sonderaufwendungen für die Neuausrichtung des Unternehmens in Höhe von etwa 200 Millionen Euro und für die Batterieaktivitäten von 500 Millionen Euro an. Zusätzlich entstanden etwa 400 Millionen Euro Belastung durch die US-Importzölle, weil Porsche seinen Kunden einen Preisschutz geboten hat.

Die Käuferzurückhaltung vor allem in Nordamerika, aber auch in Europa hält an, die Zuwächse in Südamerika können das nicht komplett kompensieren: Stellantis hat im ersten Halbjahr rund 2,7 Millionen Fahrzeuge abgesetzt und damit sieben Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der

Nettoumsatz sank um 13 Prozent auf 74,3 Milliarden Euro. Unterm Strich steht für den Konzern für die ersten sechs Monate ein Verlust von 2,3 Milliarden Euro. Vor einem Jahr waren es noch 5,6 Milliarden Euro Gewinn. Stellantis rechnet für dieses Jahr mit rund 1,5 Milliarden Euro zusätzlicher Zoll-Belastung.

Isuzu D-Max

Früher hießen sie Pritschenwagen und dienten vor allem Gewerbetreibenden. Heute sind es Pick-ups, die stets auch einen Hauch Abenteuer verströmen.

Text Michael Kirchberger Fotos Isuzu

Der D-Max ist ein aus technischer Sicht wahrer Klassiker, mit zuschaltbaren

Allradantrieb, Geländeuntersetzung und Differenzialsperre, tritt aber im feinen Zwirn des fortschrittlichen Geländewagens und mit einer Armada von Fahrassistenten an, ohne jedoch die unverzichtbaren Werte des Segments zu vernachlässigen.

Ein wahrer Klassiker, mit zuschaltbaren Allradantrieb, Geländeuntersetzung und Differenzialsperre.

Der Innenraum ist wohlgestaltet und wirkt sehr aufgeräumt. Die Instrumentierung folgt althergebrachten Pfaden, was kein Fehler ist, der Neun-Zoll-Monitor in der Mitte der Armaturentafel liefert alle relevanten Daten und koppelt das Infotainmentsystem mit Android oder iPhone. Diese müssen dann auch für die Navigation herhalten, der Isuzu hat keine eigene. Die Sitzposition am kleinen, lederummantelten Lenkrad ist entspannt, es lässt sich in Höhe und Tiefe verstellen. Auch die Sitze sind mit Leder, das Platzangebot vorne ist angemessen, hinten sitzen zwei Passagiere in dem Fünfsitzer weitgehend komfortabel. Die Bedienelemente der automatischen Klimaanlage und der beheizbaren Vordersitze sind etwas versteckt unter der Schalttafel platziert, allerdings können ihre Funktionen direkt und ohne umständliche Menü-Wanderungen gesteuert werden.

Zum Starten des Motors genügt ein Knopfdruck, mit deutlichem Nageln rasselt der 1,9-Liter-Vierzylinder-Diesel los. Sanft rastet der Wahlhebel der Sechs-Gang-Automatik ein. Schon auf den ersten Metern fällt auf: Die Lenkung ist äußerst indirekt, das Fahrwerk mit Einzelradaufhängung vorn und einer Starrachse mit Blattfedern hinten bietet einen eher

Viel Zweckmäßigkeit und ausgeprägte

Geländetauglichkeit.

rustikalen Federungskomfort, ist aber für den Geländeeinsatz wie geschaffen. 22 Zentimeter Bodenfreiheit sind gegeben, die Böschungswinkel liegen vorne bei 30,5 Grad, hinten bei 24,2 Grad. Dazu bringt der Isuzu-Pick-Up eine Wattiefe von 80 Zentimeter mit, was ihn für anspruchsvolle Wasserdurchfahrten ertüchtigt. Hilfreich ist dabei die serienmäßige Differenzialsperre, die das Traktionsvermögen im Allradmodus nochmals verbessert.

Auch wenn der D-Max mit unbeladenen 2105 Kilogramm kein Leichtgewicht ist, machen ihm die 163 PS (120 kW) und vor allem 360 Newtonmeter Drehmoment ordentlich Beine. In 12,6 Sekunden spurtet er von 0 auf 100 km/h und erreicht ein Spitzentempo von 180 km/h. Bei Höchstgeschwindigkeit wird es laut im Innenraum, aber der Pick-up verliert nichts von seinen sicheren Fahreigenschaften. Expressfahrten kosten verständlicherweise Zuschlag, schon im WLTP-Zyklus verlangt der Diesel nach neun

Die Sitzposition am lederummantelten Lenkrad ist entspannt.

Die Instrumentierung folgt althergebrachten Pfaden.

Litern Treibstoff auf 100 Kilometer. Wir konnten den Wert bei moderater Fahrweise auf 8,5 Liter verringern. Die Reichweite geht bei einem Tankinhalt von 76 Liter in Ordnung.

In der Stadt und beim Rangieren ist Kurbelei am Lenkrad erforderlich. Rund vier Umdrehungen braucht es von Anschlag zu Anschlag, der Wendekreis von gut 13 Metern fordert immer mal wieder ein Zurücksetzen, wenn es eng wird. Dabei helfen die serienmäßige Heckkamera und die Parksensoren vorne. Trotz seiner üppigen Maße lässt sich der D-Max präzise in Parklücken oder schmale Hofeinfahrten steuern. Als Arbeitstier glänzt der Pritschenwagen mit formidablen Werten. Fast eine Tonne Nutzlast bietet Isuzu, vor allem die Anhängelast markiert mit erlaubten 3,5 Tonnen einen Spitzenwert. Das dürfen nochmals beinahe fünf Zentner mehr sein, denn als Stützlast, also das Gewicht, mit dem der Anhänger auf der Kugelkopfkupplung aufliegt, sind 245 Kilogramm erlaubt, die dann vom Anhängergewicht abgezogen werden. Das mögliche Gewichtslimit des gesamten Gespanns lässt Luft nach oben, hier sind sechs Tonnen gestattet.

Praktisches Zubehör erleichtert den Transport von Gepäck. Ein Rollo über der Pritsche sichert das Ladegut, die serienmäßige Beschichtung der Bodenfläche und Seitenwände schützt empfindliche Güter. Ab Werk gibt es für den D-Max außerdem die Stabilitäts- und Traktionskontrolle, die Multikollisionsbremse und den Bremsassistenten, Verkehrszeichenerkennung mit intelligentem Speedlimiter, einen Spurhalteund Aufmerksamkeitsassistenten, Querverkehrswarnung und die Totwinkel-Überwachung.

Berganfahrhilfe und Bergabfahrkontrolle komplettieren das umfangreiche Sicherheitspaket.

Der Isuzu D-Max ist nicht für jeden, aber für manchen alles. Denn auf der Doppelkabine lässt sich mühelos ein Dachzelt montieren, auf der Ladefläche findet eine stattliche Wohnkabine Platz. An den Werktagen zieht der D-Max dann mit kräftigem Antrieb und äußerst flexiblen Einsatzmöglichkeiten in Feld, Wald und Wiese. Auch wenn dieses automobile Format sich bei uns auch weiterhin nicht zum Volumensegment entwickeln wird.

5,28 x 1,87 x 1,79 m

R4-Diesel, 1.898 cm3, Turbo, AWD, Aut.

120 kW / 163 PS @ 3.600 U/min

360 Nm @ 2.000 U/min

180 km/h

12,6 s 0-100 km/h

9 l/100 km

CO2: 235 g/km

8,5 l/100 km

Hinten sitzen zwei Passagiere in dem Fünfsitzer weitgehend komfortabel.

Ari bringt mit dem 458 Pro nach eigenen Angaben den größten elektrischen L7eKleintransporter auf den Markt. Das 3,82 Meter lange Nutzfahrzeug mit völlig neugestalteter Fahrerkabine kann bis 850 Kilogramm befördern. Das sind gut 200 Kilo mehr als beim über einen halben Meter kürzeren Vorgänger.

Auch der Pro wird in über 30 Aufbauvarianten erhältlich sein. Angetrieben wird der 1,49 Meter breite Ari von einem 15 kW (20 PS) starken Wechselstrommotor, der eine Höchstgeschwindigkeit von 71 km/h ermöglicht.

Stellantis stellt überraschend sein Entwicklungsprogramm für die WasserstoffBrennstoffzellentechnologie ein.

Als Gründe nannte der Konzern die kaum vorhandene Tankstelleninfrastruktur, die hohen Kapitalanforderungen und fehlende Kaufanreize für Verbraucher, um wasserstoffbetriebene leichte Nutzfahrzeuge vor Ende des Jahrzehnts in ausreichender Stückzahl auf den Markt zu bringen. Stellantis hatte ursprünglich geplant, in diesem Sommer mit der Produktion von BrennstoffzellenTransportern der zweiten Generation zu beginnen. Es handelte sich um die Hydrogen-Modelle des Citroën e-Jumpy, Fiat E-Scudo, Opel resp. Vauxhall Vivaro Electric und Peugeot E-Expert sowie die großen Transporter e-Jumper, E-Ducato, Movana Electric und E-Boxer.

Der 458 Pro wird in zwei Akkuvarianten mit 15 kWh und 23,5 kWh Kapazität angeboten. Versprochen werden je nach Einsatzgebiet Reichweiten von 120 bis 180 Kilometern, bzw. 180 bis 230 Kilometern. Die Batterie kann an einer Haushaltssteckdose in rund vier bis sechs Stunden vollständig aufgeladen werden. Den Ari 458 Pro gibt es unter anderem als Verkaufs- sowie Kühlfahrzeug, als Foodtruck, K ipper, mit Kofferaufbau und als Pritschenwagen mit zwei Meter langer Ladefläche.

Volkswagen erweitert das Angebot des T7 Multivans um drei Varianten, darunter auch den beliebten Pritschenwagen mit Doppelkabine. Er wird ausschließlich mit langem Radstand ausgeliefert und bietet eine über 2,15 Meter lange und knapp 1,95 Meter breite Ladefläche. Die Nutzlast beträgt bis zu 1073 Kilogramm und die maximale Anhängelast 2,5 Tonnen. Auf Wunsch sind Allrad- sowie vollelektrischer Antrieb erhältlich. Als Kastenwagen Plus besitzt der T7 eine Dreiersitzbank in der zweiten Reihe und eine Kunststofftrennwand mit Fenster zum Laderaum. Erstmals im Transporter-Angebot ist die Ausführung Kastenwagen mit L-Trennwand.

Mit kleineren 300-Kubik-Maschinen fing vor einigen Jahren alles an. Mittlerweile ist Voge in der 900er-Klasse angekommen.

Mehr Komfort bietet in dieser Klasse keiner.

Topmodell ist der SR4 Max. Er besticht, wie nahezu alle Zweiräder der Marke, durch seine umfangreiche Ausstattung, die es bei den Wettbewerbern teilweise nicht einmal als Extra gibt.

Der SR4 Max 350 Luxury – nomen est omen – ist ein Sportroller, der zwar wie viele andere aussieht, aber es nicht ist. Denn mehr Komfort

bietet in dieser Klasse keiner. Nun gut, ein beleuchtetes Helmfach mag es hier und dort noch geben. Ebenso Keyless go. Bei der elektrisch verstellbaren Scheibe sieht es schon etwas anders aus; ab da wird die Konkurrenz schon deutlich weniger. Und eine Sitzheizung gibt es unseres Wissens nirgendwo sonst in der 350erKlasse – überflüssig zu erwähnen, dass dann natürlich auch Heizgriffe mit an Bord sind. Und

Der Maxiscooter bietet viel Reisekomfort.

ein Toter-Winkel-Warner sowie ein dynamisches Notbremslicht sind uns in dieser Klasse bislang auch noch nicht untergekommen. Das gibt es selbst bei großen Motorrädern nur in den seltensten Fällen. Von einer serienmäßigen Dashcam ganz zu schweigen. Kurvenlicht und Laufleistenblinker gibt es übrigens auch. Ach ja, da wäre auch noch die Reifendruckanzeige. Also, wer bietet mehr? Voge gehört zum Hersteller Loncin, der unter anderem auch die BMW mit Motoren beliefert.

Der SR4 Max 350 Luxury wird von einem 34 PS und 35 Newtonmeter starken Einzylinder angetrieben, der den fahrbereit immerhin 214 Kilogramm schweren Roller ausreichend flott voranbringt. Sein Potenzial entwickelt das Triebwerk vor allem im Bereich zwischen 6000 und 7000 Umdrehungen in der Minute. Das Variomatik-Getriebe vermeidet dabei den berüchtigten Gummiband-Effekt eines hochdrehenden Motors, dessen Leistung erst mit Verzögerung nachgereicht wird. Bei Landstraßentempo stehen 5000 Touren auf der digitalen Anzeige. Erst ab etwa 120 km/h lässt der D urchzug des SR4 etwas nach. Bei 140 auf dem Tacho und rot aufleuchtenden 8000 U/min ist bei einer angegebenen Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h Schluss. Der Motor erfreut bei alldem durch vibrationsarmen Lauf.

Der vorne auf 15- und hinten 14-Zöllern rollende Voge lenkt willig ein und legt ein

Am linken Lenker befindet sich eine Fotoaufnahmetaste.

Das Cockpit mit SmartphoneKonnektivität ist trotz der Vielzahl an Informationen übersichtlich.

spielerisches Handling an den Tag. Er zeigt sich außerdem sehr kurvenwillig und schräglagenfreundlich. Hier macht sich der Griff zu Pirelli-Pneus für die Erstausrüstung bezahlt. Bei Bedarf halten den Maxiscooter die früh ansprechende und kräftig zupackende Kombibremse mit zwei Scheiben vorne im Zaum. Entsprechend früh kommt der mit Traktionskontrolle ausgestattete SR4 auch in den Regelbereich des ABS.

Das Cockpit mit Smartphone-Konnektivität ist trotz der Vielzahl an Informationen übersichtlich. Die beiden Staufächer in der Verkleidung und die Sitzbank sind an das Keyless-System angebunden und verriegeln sich automatisch, wenn sich der Fahrer etwas weiter entfernt. Nur in einem Punkt kann der Voge SR4 Max 350 Luxury nicht mit der Konkurrenz mithalten: Der Aufkleber vor dem Tank bittet freundlichst um Super E5.

350 cm3 1-Zyl.

flüssigkeitsgekühlt CVT

25 kW / 34 PS

@ 7.500 U/min

35 Nm

@ 6.000 U/min

135 km/h

3,7 l/100 km

84 g/km

Triumph Speed Twin 900

Die Speed Twin gehört zu den Meilensteinen der Triumph-Geschichte, wurde mit ihr doch Ende der 30er-Jahre die große Ära der britischen Zweizylinder-Modelle eingeläutet.

Heute steht die Marke nicht zuletzt für ihre Dreizylinder-Maschinen, aber das Erbe der Twins lebt in den Bonneville-Modellen der Modern-Classic-Serie fort. Deren Geist beschwört allein schon im Namen die Speed Twin 900, die frisch überarbeitet wurde und 250 Euro teurer geworden ist. Trotz ihrer heutzutage bescheiden klingenden 65 PS erweist sich die Roadster als Wuchtbrumme.

Klar, Klassik kann Triumph. Daran ändern auch die neue Upside-downGabel und die erstmals montierten Ausgleichsbehälter der Federbeine sowie der jetzt fürs Tagfahrlicht unterteilte (Rund-)Scheinwerfer und die Gussräder nichts. Und es bleibt bei einem, wenn auch digitalen Rundinstrument (mit Betonung auf: einem). Stolz trägt der Motor nach wie vor seine Kühlrippen und Zündkerzen zur Schau, die vertikale Anordnung nimmt den Kühler optisch ein wenig zurück.

Der neu geformte und schlankere, aber immer noch zwölf Liter große

Die Speed Twin fordert vom Fahrer immer wieder klare Lenkimpulse.

Die Ausführung mit weißem Tank sowie orangem und hellblauem Streifen gibt es gegen Aufpreis.

Tank trägt nun vorne die von den EinzylinderModellen bekannten Einbuchtungen für die Gabelrohre bei vollem Lenkeinschlag. Er gibt zudem mehr Blick auf den Motor frei. Das hat zur Folge, das die Knie bei vorgerückter Sitzposition gerne einmal Kontakt zu den hinteren Zylinderkopfschrauben knüpfen.

Der exakt 900 Kubikzentimeter große Zweizylinder schiebt die Fuhre mit viel Druck vorwärts. Denn den 65 PS bei 7500 Umdrehungen in der Minute steht ein maximales D rehmoment von 80 Newtonmetern bei 3800 Touren gegenüber. Hier geht Schubkraft vor Leistung. Da spart sich Triumph auch gleich noch einen sechsten Gang zur Senkung des Drehzahlniveaus bei höheren Geschwindigkeiten. Ein Dampfhammer-Twin braucht so e twas nicht. Es stampft, tuckert und bollert in aller Herrlichkeit.

Ab etwa 2200 Touren steht das ZylinderDuo stramm. Nur 800 Umdrehungen später kann beim Cruisen schon der nächste Gang eingelegt werden. Im letzten stehen dann 100

Der Zweizylinder schiebt die Fuhre mit viel Druck vorwärts.

km/h auf dem etwas vorauseilenden Tacho. Bei 4000 U/min liegt die Autobahnrichtgeschwindigkeit an und bei 5000 Touren sind es 160 km/h. Die Kupplung erfordert nur mäßige Kräfte. Vibrationen dringen erst in der oberen Hälfte des Drehzahlbandes ein wenig durch und machen sich fast ausschließlich im Bereich des Rahmens unter der Sitzbank bemerkbar.

Passend zur Modern-Classic-Optik ist die Speed Twin kein reiner Selbstläufer. Sie fordert vom Fahrer immer wieder einmal klare Lenkimpulse, und auch die Bremsen wollen mit e twas Nachdruck betätigt werden, packen aber ordentlich zu. Zudem drängt es die Triumph in Kurven hin und wieder leicht nach außen. Das ist möglicherweise auch den Reifen geschuldet. Die Michelin Road Classic laufen gerne Längsrillen nach und zuckten auch schon einmal auf t rockener Straße unter der hohen Last der Motorbremse. Bei Regen empfiehlt sich dann möglicherweise tatsächlich der „Rain“-Modus, den T riumph alternativ zur Standardeinstellung „Road“ offeriert. Sorgen muss sich dennoch niemand machen: Mit dem neuen Modelljahrgang hat Triumph den Assistenzsystemen volle S chräglagensensorik spendiert.

Der neue verchromte, klappbare Tankdeckel weckt nostalgische Gefühle.

R2, 900 cm3, flüssigkeitsgekühlt, Kette, 5 Gänge

48 kW / 65 PS

@ 7.500 U/min

80 Nm @ 3.800 U/min

219 km/h

18,6 Liter

216 kg (fahrfertig)

4,0 l/100 km

Can-Am Pulse

Noch sind Marken wie Honda – immerhin der weltgrößte

Motorenhersteller –, BMW oder Yamaha im Bereich der ElektroMotorräder nicht vertreten. Nun schickt sich ein weiterer Hersteller an, Marktführer Zero Konkurrenz zu machen: Can-Am.

Die Can-Am lässt sich spurgenau führen.

Die Pulse (und ihre Enduro-Schwester Origin) wird von einem neu entwickelten Motor des hauseigenen Herstellers Rotax angetrieben. 48 PS reichen auch hier für beeindruckende Beschleunigungswerte aus – in unter vier Sekunden geht es im Idealfall aus dem Stand auf 100 km/h. Wer in den „Sport“-Modus wechselt, der spürt förmlich, wie das Vorderrad fast schon abzuheben droht. Auch in der Stufe „Normal“ muss sich niemand über mangelnde Leistung beklagen. Die Einstellungen „Rain“ und „Eco“ nehmen spürbar Schwung raus, ohne dass die Pulse gleich zur lahmen Ente wird. Mit Rücksicht auf die Reichweite und die doch recht kleine Batterie setzt die Elektronik weiterer Beschleunigung bei 127 km/h stets ein Ende.

Eine Besonderheit der schick gestylten Can-Am ist die Energierückgewinnung. Fällt die übliche Rekuperation selbst in der stärksten Einstellung ungewöhnlich schwach aus, verfügt die Pulse noch über eine ebenfalls mehrstufige „aktive Regeneration“.

Die Can-Am lässt sich spurgenau führen und begeistert durch ihr spielerisches Handling, das schon fast einer 125er gleicht. Sie ist hervorragend ausbalanciert und lässt sich auch problemlos und wackelfrei im Schritttempo bewegen. Die Federung ist für ein batteriebetriebenes Motorrad recht komfortabel. Die voll-

gekapselte und im Ölbad laufende Kette ist so gut wie wartungsfrei und absolut geräuschlos. Ob allerdings das konnektivitätsfähige TouchDisplay tatsächlich 10,25 Zoll groß sein muss, sei dahingestellt.

Der Puls der Pulse schlägt also kräftig, das Batterie-Herz allerdings erweist sich als etwas schwach. Doch daran kränkelt nicht nur die Can-Am. Nicht umsonst geben die E-Hersteller gerne immer auch die Reichweite für die Fahrt in der Stadt an, wo der Stromverbrauch drastisch sinkt.

Bei voller Ladung wurde uns ein Aktionsradius von 125 Kilometern versprochen. Das passt, nennt der kanadische Hersteller doch eine Normreichweite von 130 Kilometern sowie eine City-Range von 160 Kilometern. Can-Am will das Modell ohnehin eher als Pendlerfahrzeug im urbanen Umfeld verortet wissen. Ob man damit freizeitorientierte Motorradfahrer abholt? Für „smarte Pendler und urbane Entdecker“ (O-Ton Can-Am) eignet sich ein Elektroroller sicher besser, gleichwohl bietet ein batteriebetriebenes Motorrad viel mehr Fahrspaß.

Löblich ist, dass die Reichweitenangabe der Pulse bei sparsamerer Fahrt nicht plötzlich wieder nach oben schnellt, sondern der zuletzt genannte Wert so lange stehen bleibt, bis er tatsächlich unterschritten wird. Das sorgt für mehr Sicherheit als wenn die Zahl immer hin und her springen würde. Bei 20 verbliebenen Kilometern im Akku wechselten wird dann aber doch sicherheitshalber in den Eco-Modus.

Immerhin ist die mit 8,9 Kilowattstunden recht kleine Batterie in gut zwei Stunden an einer Wallbox oder öffentlichen Ladesäule wieder voll gefüllt. Gleichwohl offenbarte sich in der Alltagspraxis erneut, wie kompliziert die Ladeinfrastruktur zuweilen ist. Wer keine Wallbox besitzt, der muss entweder die heimische 220-Volt-Steckdose benutzen oder schauen, wo er bei sich in der Nähe laden kann. Die Ladegeschwindigkeit an der heimischen Steckdose konnten wir leider nicht testen, da das entsprechende Kabel nicht vorhanden war.

Die schick gestylte Can-Am verfügt über 48 PS.

Can-Am Pulse

elektrisch

35 kW / 48 PS

72 Nm