Baja California: Nuestra historia (coedición SEP-UABC)

lnforme sobre el Dittriio

Norte de la Baja Californin

Modesto C. Rolland

Este informe es un análisis muy preciso de los problemas económicos y políticos del distnto con propuestas prácticas para solucionarlos.

El otro México. Biografín dt Baja Caffirnit

Fe¡nando Jordán

Fernando Jo¡dán vino a esta tieffa. y escribió e$e libro estremecedor con el cualredescubrió su existencia al resto de [a nación.

La revolación del desierto. Baja Califumia, 1911

Lowell L. Blaisdell

El autor sigue paso a paso las acciones que dieron origen a la polémica sobre el filibusterismo en Baja Califomia.

Baja Caffirnin. Comentaños políticos

Braúlio Maldonqlo Sández

Reúne las reflexiones de este hombre que es, hasta la fecha, un personaje alrededor del cual surgen las más acaloradas discusiones y controversias.

Mem orin admini¡ trativ a d¿l gobierno del Distrito Norte ile la Baja Californin 1924-1927

Abelardo L. Rodríguez

La memoria administrativa es un documento interesante en la historiade BajaCalifomia. A lafecha es el único texto en la región que sintetiza la actuación y las perspectivas de un periodo de gobiemo.

PLELICACIONES: De venta en libre¡ías y recintos univusitarios o en el Departamento de Editorial en avenida Alvaro Obregón y Julián Canillo s/n, edificio de Rectoría. Tels. 52-90-36 y 54-22-00. ext.327l.

Hemos llegado un poco tarde a la función. Cruzamos despacio la sala oscura, buscando la butaca ideal. Miramos coR espectativa la pantalla, próxima a llenarse de luz. Se rompen oscuridad y silencio. Inician los créditos. Empiezan las escenas.

Es 1896, los hermanos Lumidre encienden un raro apatato que proyecta imágenes que cambian el rumbo y la visión del mundo, primero de quienes fueron testigos de esa primer proyección en un sótano, después del país entero. Y la historia empieza a fluir a muchos cuadros por segundo, en un nuevo lenguaje.

El cine se convierte en algo tan universal que Ia vida de los pueblos se pueden contar a través de éste. Los acontecimientos fluyen según las proyecciones.

Las salas. sus visitantes, Ios largos y oscuros corredores, sus comunes habitantes que aveces deshabitan, el maiz reventado, el recuerdo, siempre el recuerdo. Los oios viendo ltacia adelante, esperando.

En éste (el cine) §iempre hay algo qué contar. Los ojos "sorben" de la pantalla una historia que cada quien apropia para reconstruida una y otfivezy haceda diferente en cada evocación. La sala de cine eri realidad es un universo de anécdotas internas. Sin embargo es un iuego que tomamos en sefio a sabiendas que por detrás se sostiefle con andamios.

Esta gran mentira a la que nos acostumbramos a creer se ha vuelto a tal grado parte de nuestras vidas que sin ella nuestras fantasías no tuvieran, de cierta manera, el mismo r.'uelo.

Un siglo es el que cumple este preciado invento. Cien años en qlle la luz se convirtió en espejo, reflejo y un mundo donde todo es posible y real.

Acomodémonos, pues, en nuestra butaca y disfrutemos de la función. La función de Yubai.

Lic. I-ui¡ Javi,er Gar&vito Elías Ráctor

Il¿C. Robo¡to de Je¡ú. ve¡dugo Díaz

Secetario seneral

Ilr-C. Jr¡¡¡r Jo¡ó sowilla Galoía

Vicerroctor zoua costa

C.P. Victor Manuot Alc{ntar Enríqueu

Di¡ect¡r ¡ener¡l de Ert¿ngi¡in Universi¿a¡ia

R rirru llri

4

'cooRDrNAcróN 7(X) años de cíne en México

Laura Treviño Garza

EDITORJAL

Espino¿a

EDITORA RE§FON§ABLE

Rosa Má¡r'a Espihoza

@NSEIO

EDTTORIAL UABC

Horst Matthai. Escuela de Humanidadee; Santos Carasto, InBtituto de InvstiSación y Desarrolto Educativo; Jorge Mrrlíne¡ lepeds, Iis¿iit¡to de Investigaciones Históricas; 3aúl Navajas, Iñsfituto de Investigaciones de Geogaslia e Historia; B€nito GáEea. Dir§a.ién Geñerel de Asuntos Académieos.

coMITÉ tDITI)RIAL Sergio RoErmel, Aidé Crijalva, Gabriel Tiuiillo.

AS§SORES DE ARTE

R¡tÉn Ga¡cia Benavides, Édgar Mersz, Hácior AJg"ávez y Ca¡los C,oronado frega (Maricali); Manuel Bojórkez y Fráncisco Chávez Cormgedo (Iijuana); Alvaro Blancarte y Floridalma Alfonzo (Tecate¡; ' Atlonso C;¡do¡a (0nsenada).

brb<ri

El cine y yo: Apuntes q,l naturq,l

Gabriel Trujillo Muñoz ,

19 nt cine d.e ltorcor #'&i , utor

idanzDistrihu entro Publ

&tifomía, calle Segunda 342'A ?o¡a centro Ensenada, t€I. 8"1I-90, i§ Easenaday SauQuiDtín, [}.C., y La Paz, B.C.S. Impreeión : Imparcolor, Müa y Felipe Salido nfmero 25, C.P. 83000, tel. (6t) 17-10.40, Fax (62) 1?-40-15, ller¡¡rosillo, §o¡¡or¿ Corsespondencia: SaorstaL Uniuersitafia. Coordinación general UABC-RectorÍa, Av. Obregrín y Julidn Ca¡rillo Vn Mexicali, B.C., 2U00, tÉ1s. (64 52.9S§, y l4-Zz.t0, ert§. 32?4, 3?1§.

Rafael Gorrzález

VYVVVVVVVVVVVVYYV

Afluencias

El relato cinematográ,fico

Jesús Bdcerra , '-)

Obra plástica

Alejandro Espinoza Rafacl Arriaga

Manantial de voces

Jorge Ruiz Dueñas, Jorge Alvarado, Carlos Ad.olfo Gutiétez Vidal

Noúas, reseñas y comentarios

Portada: Roberto Rosique

Serie: De lo uirtual. Fotografía: Roberto Rosique

decine

f OOaños enMéxicc

Treviño Garza*

I a más ioven de las artes, I el cine, está cumnliendo I- ,r" p.i-eros cieri años de vida y en el caso particular de nuest¡o pals, este año se celebra el centenario de la primera proyección cinematográfica.

Fue un 14 de agosto de 1896, en el número nueve de la calle Plateros, en el entresuelo de la droguería Plateros en la ciudad de México, cuando se llevó a cabo la

primera exhibición phblica del cinematógrafo inventádo por los hermanos Lois y Auguste Lumiére y que se habÍa utilizado en F¡ancia desde el 28 de noviembre de 1895. Recordemos al director Enrique Rosas y a la primera actriz y directora de cine en México, Mimí Derba.

Fue Salvador Toscano el que importó un proyector y trajo los cortos fantásticos de Mélies quien

además, en 1898, filmó con algunos artistas del Teatro Principal, una brevísima versión de Don luan Tenorio, prirr.eta película mexicana con argumento y filmed'art local.

Para tristeza de los cinéfilos se han perdido la mayor parte de las películas mudas de nuestro cine

*Esaela ¡le Ingenieia ItABc, Mexicali

mexicano; entre las que podemos ver estárr La banda del automóztil gris y Escenas documentales de la Decena Trágica por mencionar sólo algunas.

El 31 de marzo de 1932, en e1 cine Palacio de la ciudad de México se est¡enó Santa, dirigid.a por Antonio Moreno y considerada la primerá película totalmente sonora, totalmente sincronizada, realizada en México. Llevaba como protagonista a Lupita Tovar y tuvo un éxito enorme de taquilla.

Del cine sonoro hay una mayor conciencia o memoria colectiva. Los años treinta son los años de las películas de Fernando de Fuentes como El compadre Mendoza y Vómonos con Pancho Vill«, con temas de la Revolución mexicana y de una calidad excepcional.

Asimismo se filman La mujer del puerto de Arcady Boytler y Dos monjes de Júan Büstillo Oro.

La década de los cuarenta, conocida como la "Época de oro" es la que ofrece la mayor cantidad de rostros y filmes considerados ya como tesoros nacionales: Pedro Infante, Dolores del Río, Pedro Armendáriz, María Félix, Jorge Negrete; en películas como S¿lón México, Campeón sin corona, Una faruilia de tantas, Mnría Candelaria, At)entu re r a, Las ab an donadas, Entmorada, de la mano de directores como Alejand¡o Galindo,Emilio Fernández, Julio Bracho. En esta época se incorporan

algunos ref ugiados esp.añoles, entre quienes aparece Luis Buñuel y que, como director le dará al cine mexicano varias de sus mejores peliculas, destacando notablemente Los obidados co¡ u¡ guión desgarrador. Y es también en esta época que Gabriel Figueroa, el fotógrafo, logra plasmar en el celuloide, con un manejo impecable de la luz, algunas de la mejores imágenes fílmicas de estos primeros cien años.

Las épocas siguientes son muy difíciles para el cine mexicano. A la época de oro le había ayudado el que Estados Unidos estuviera inmerso en 1a segunda guerra mundial, pues era y es el dueño casi absoluto del mercado de 1a distribución. Vinie¡on además, con los cambios de gobierno, d iferentes propuest¿s para desar¡ollar la industria del cine en México, pero ninguna con la continuidad requerida. Aún con esto, cada década aparecen nuevos rostros del cine nacional y sobre todo, directores de un

altísimo nivel como sorL en los rlltimos tiempos, Luis Alcoriza, Alberto Isaac, Feüpe Cazals, Archibaldo Bums, ]orge Fons, Jaime Humberto Hermosillo, Ma¡cela Femández Violante, Julián Pastor, Arturo Ripsteiry que con películas como Mectiniu Nacbnal, luan Pérez lolote, De todos modos luan te llamas, La pasión según Bermice, Mezquital o El lugar sin límites, dan una dura batalla para conservar la calidad de nuestro cine.

Aparejadas a las pelfculas de gran valor artlsticq que de vez en cuando se pueden llevar a cabo, hay todo un crlmulo de películas que se producen con fines netamente comerciales pero con calidad deplorable, como es el caso actual de los filmes de narcotraficantes y judiciales. No sucedió asl con el cine que se ha hecho siemp¡e con fines comerciales pero con calidad medianarnente aceptable, y que ha a)rudado a conformar nuestra cultu¡a cinematográfica. Mencionaría aquf las películas de Mauricio Garcés, El Santo, Tin Tán, por dar unos ejemplos.

Se ha dicho en los últimos años que el cine mexicano ya no tiene futuro, debido principalmente a sus volúmenes tan bajos de producción. Hacer una película de alto nivel cuesta mucho dinero y no hemos desa¡rollado el gusto en el prlblico, como para hacerlas rentables-

Quizá esto sea cierto en parte, pero la última década ha venido a damos nuevas ilusiones a muchos cinéfilos. Me refiero a las películas del tan llevado y traído "nuevo cine mexicano". Aparecen Nicolás Echevarría, Juan Antonio de la Riva, MarÍa Novaro, Diego López, Dana Rotberg, Carlos Carrera y siguen Fons, Hermosillo, Ripstein, dirigiendo películas como Cabeza de oaca, Pueblo de madera, Goitia, Ánget de faego, La mujer de Benjamín, El callejón de los milagros, Intimidades en un cuarto de baño y La reina de la noche. Con actrices y actores como Patricia Reyes Spíndola, Arcelia Ramírez, María Roio, Daniel Giménez Cacho, Ernesto Gómez Cruz, José Alonzo, Gabriela Roel.

Falta mucho por decir del cine mexicano, pero me invitan al

cumpleaños nrimero cien y asisto orgullosa, con mis palomitas en la mano. Apagan las luces, ¡cácaro! ¡Le deseo mil felicidades a este joven arte!, ¡que cumpla muchos más! y empiezal a aparecer en la pantalla Pedro Infante, Blanca Estela Pavóry con todo y la Guayaba y la Tostad4 don Joaquh Pardavé y su Susanito Peñafiel y Somellera, doña Sa¡a Garcla como mítica o desmitificada abuelita, Ninón Sevilla, nuestra inefable rumbera, Cantinflas que hasta a la academia de la lengua ingresa con su verbo cantinflear; A¡tu¡o de Córdova y É1, Isela Vega y Ofelia Medina, esas Pírañas que aman en Cuaresma y ,..1

BibliografÍa

Cuademos de comunícación. Ptblicación mensual. Núm. 76, diciembre de 1981.

CarcÍa, Gustavo. El cine mudo mexicano, Colecciín Memoria y Olvido: Imágenes de México. Cultura sr¿ Mexico, 1982.

ETCINIEY YO Apuntes al natural

Gabriel Truilllo Muñoz*

rI]

rnpecemos gor el principio, como los v§os cuentistas: pri:nero era la ddad tot¿ e1§ilencio absoluto. Y entonces, como un relámpago, se hizo Ia luz, Y divjdiendo en dos las *inieblas, se proyectó en una pantalla enorme. Y entonces apareció un 1e6n rugiendo y su rugido me hito abrirlos cijos yquedar extasiado. Mi madre dice que creyó que me iba a poner a llorar, pero no cumpll sus peores pronósticos. "Ya ves", di)o mi padre, "no hizo ningún escándalo. Mira los tamaños oios que ha puesto". Yo veÍa colores y figuras y nie perdia en la mfisica qu*retumbab.a en mis oldos. Estaba divertido con ese iuguete nuevo,

con esa experienciá tafi placentera. Tenla nueve meses y me habÍa convertido en un cinéfilo sin sabe¡lo. HabÍa comenzado mi periplo, mi aprendizaje. Era el inicio, el pririrer sinto:na de una enfe¡medad i¡curable. "Está embobado. MíraJo", dijo mi padre. "Como nosotros", agregó mi madre. Un gozo compartido. Otra dase de bautismo y comunion. Era, como Humphrey Bogart lo dijera en la escena final de Casablanca, el principio de una hermosa, perdurabte amistad.

'prsfesor da ta Fsallltad de Cíencí*s H|¡ñf¡¡es,]JAB1.

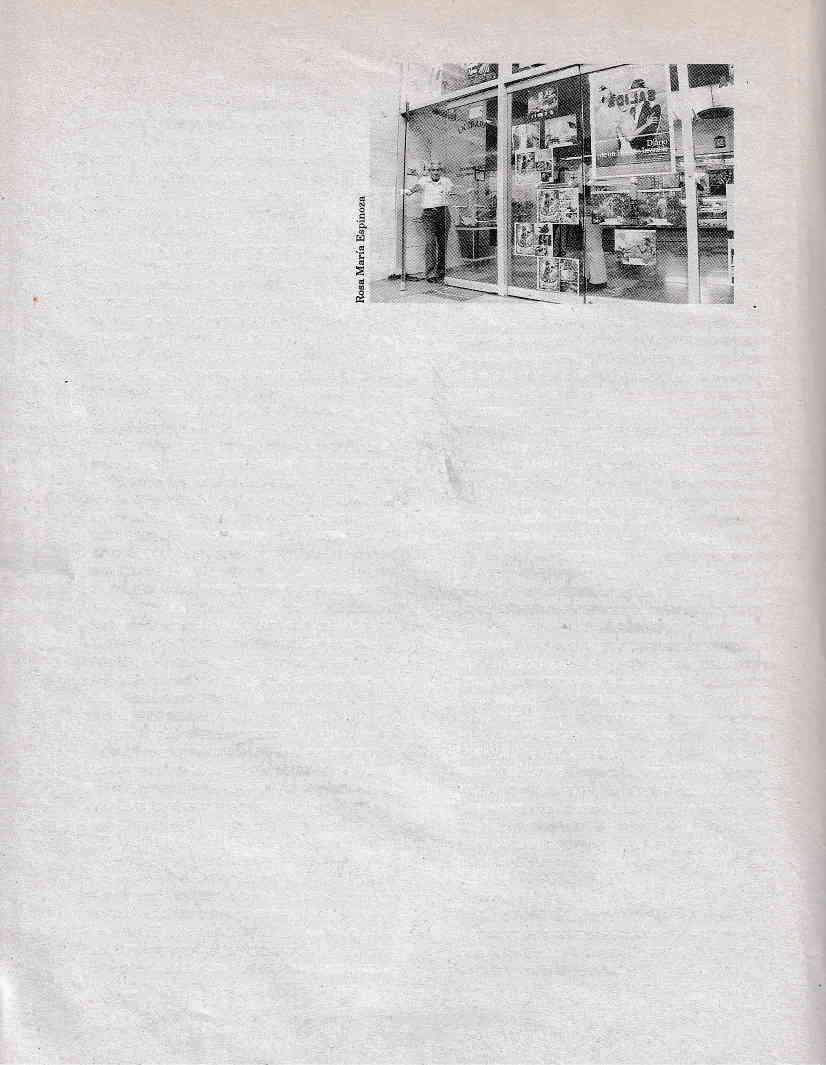

El centro de Mexicali era todavÍa la parte de la ciudad pegada a la .línea intemacional. La época eran los años sesenta. Una población donde abundaban agricultores algodoneros, burócratas y empresarios al por mayor. Las tiendas principales eran, en Mexicali, La estrella azul y en Caléxico, el Safeway y la Fed Mart. El rituai del domingo era i¡ al centro, a misa de una de la ta¡de a catedral, y a la salida, comer en alguna taquerla cercana (El rinconcito gaucho,

La chuza), para pasar, más tarde, a Librolandia (en mi favor), a la loterla nacional (en honor de mi pad..), y a ver los escaparates de las tiendas (en honor de mi madre). La jornada dominical terminaba en el cine (en honor de todos) Los cines de moda eran el Variedades, el Bujazán y el Reforma. Aunque a veces el Curto y el Cali tenían buenas pelfculas. Eran dos cintas por función las que pasaban. Al salir del cine, casi siempre nos tocaba presenciar los atardeceres de Mexicali: era como ver una pellcula del oeste. Los colores del crepúsculo me devolvíary pausadamente, a la realidad; me ofrecían una manera deponerlospiessobre la tierra. Después dever tantos monstruos y quimeras, Mexicali me recibía con su polvosa parsimonia, con sus aires de rancho grande. Era como habe¡ vuelto de un iargo viaie y descubrir que todo estaba en ordery que e1 mundo seguía siendo el mundo tal y como yolo conocía. El cine era otra realidad, tan crefble como 1a ce¡ca de alambre de la llnea fronte¡iza. Pero era unarealidad que quedaba revoloteando en mi cabeza. Aun a Ia hora de acosta¡me, las imágenes cinematográficas volvían a mf con una intensidad pasmosa. "¿Por qué aún no te fluermes?", preguntaba mi madre. "Porque aún estoy soñando", le contestaba. Y era cierto. El cine me había enseñado a soñar despierto, a üvir en dos realidades, distintas y a la vez complementarias, a un mismo tiempo.

Recuerdo, vlvidamente, Fan tasía,lapelícu1a de Walt Disney. Recuerdo, sobre todo, al espisodio de los dinosaurios en extinción, el peregrinaje que llevaban para no mori¡ de sed. Otra escena impactante para un niño de seis años: la procesión de las almas de los difuntos en aquel paisaje demoniaco, de una

aridez monstruosa. En ambos episodios las imágenes eran tan fuertes que cerré los ojos varias veces. Pero era inútil, no podla hacerlas a un lado. Así que finalmente abrí los ojos y seguí contemplando lo queme faltabaporver. Enmiconcienciadeniño,sin embargo, los enigmas dela vida y de la muerte, del bien y del mal, no fueron mi principal preocupaciór¡ sino ver el final, no perderme el desenlace de lacinta. Lo fatal, lo imperdonable en este caso, era ir al cine y no ver el final de la pellcula, no contemplar lo que le pasaba al héroe o al villano, a la damiselaen apuros y alos demás protagonistas. Lo mismo podía decirse si uno llegaba tarde. Ver comenzada la película era una falta grave. Tan ter¡ible como sali¡se del cine antes de que apareciese la palabra "fin" enlapantalla. Amis padresles encantaba levantarse cuando ya era obvio cu¡ál sería el final: el muchacho bueno matando al maloso. Pero en cuanto el héroe iba a pedir su recompensa con la damisela de su corazón, mi madre me agarraba de la manos y me sacaba a empeñones. "Uy qué tarde es", decía y no había pretexto que la hiciera desistir. O cuando God zilla era cruelmente derrotado y caía cuanlargoera, mi padre veía su reloiy no habíaotra cosa que hacer más que seguirlo por el pasillo, aunque uno deseara con todo su corazón ve¡ la pantalla salpicada con la sangre del monstruo iaponés. El morbo, descubrí entonces, a tan tierna edad, no era el fuerte de mis padres. Ni la sangre corriendo a borbotones.

Mi memoria cinematográfica está conectada, por no sé quéextranosmecanismos, más conmis papilas gustativas que con mis ojos. Al menos para mi memoria de aquella época, la de los años sesenta. Y

no es que no pueda evocar la mayor parte de las de magia o con el simple hecho de ver el benévolo peiículas que vi por aquellos años, sino que tengo la rostro de 1a madre prefecta aparecer f¡ente a Ia capacidad de recordarlas más por sus sabores que. pantalla, todos callábamos y 1a función continuaba por sus imágenes. Entiéndanme: por entonces, la ya sin tropiezos. Las películas erary en general, de decisión fundamental no consistía.en escoger sólo ambiente religioso: Marcelino pan y oino o Lapasión la pellcula. El juicio más importante se relacionaba de Cristo. Siempre nos enjaretaban discursos edificon lo que uno iba a comprar mientras veía las cantes tipo: " Pórtense bien como Joselito, el niño de cintas. De 1o que uno comprara -una bar¡a de la pe1ícula, y Dios los recomPensará conuna estrellita chocolate, un sandwich de nieve, unas almend¡as o de la buena conducta". Las películas eran aburriunos cacahuates garapiñados- dependía e1 sabor das, pero al menos uno podla ensimismarse o darle de la película que se estaba a punto de ver. Por eso un coscorrón al que tenía enfrente y no habfa modo hay muchas películas que las recuerdo por lo que de que el otro supiera, a ciencia cierta, quién era el comi al conterhplarlas. Puedo tomat lunRoot Beer o autor del atentado. Elhaz deluz, además; nos servía unas palomitas de maíz de cierta marca y de inme- para hacer teatro de sombras en la pantalla al menor diato me digo 'Ben-Hur. Éstas las probé en Ben- descuido del proyeccionista. Y así, de Pronto, a IIar". Esunamemoria gustativa;un archivo especial Joselito le aparecían un par de cuemos mientras que pocas veces se equivoca. Evocación deun tiem- realizaba su buena acción del día. "¿Quién hizo po de dulces, nieves y paletas. Placeres para el ojo y esto?", vociferaba lamaestra del grupo. Y el cómpli. el paladar. Festín de niños insaciables. Crunch, ce silencio fuenteovejunesco, era nuestro solitario, cronc[ cranc. Maniares instantáneos envueltos en solidario acto de resistencia civil. celofán. Esto lo refrenarla años después en Guadalajara, en Papas Bambinos Pizza, donde podÍa devoraruna pizza de champiñones viendo las pel! culas del Gordo y el Flaco. Bocado y película. Boca- Una vez, en el cine Reforma, pasaron en estreno una do y película. La plena plenitud. Chomp. Chomp. película de Viruta y Capulina situada en la época de Chomp *i:ffi:,?I1"H§f;lH:x.*n"'J::T intermedio para dirigirle al público de Mexicali unas palabras. La cinta era la clásica película de pisa Las monjas del colegio donde estudié la primaria ycorre, de persecucionesy accidentes en un escenaacostumbraban pasarnos películas para niños he- rio de cartón-piedra. Pa¡a el niño de ocho años que chas en la España franquista. Por supuesto, le co- era yo entonces, sin más exigencia que la diversión brabananuestrospadrespreviamenteporlafunción inmediata, me encantó lo que estaba presenciando: anunciada. Un p(rblico cautivo. Un negocio redon- dos trogloditas en apuros. Y como se habla anunciadollamado "cooperación". La do, al intermedio salieronala primera vez que asistí iba todo palestra Viruta y Capulina Lntusiasmadt por la simple Las monias del 'muy trajeados y muy pelo razón de no tener clases. En COlegiO dOnde abrillantado, y nos die¡onlas tropel nos condrrcían alsalón est'dié la gracias por nuestros,aplauoe musrca o al exter¡or, oonoe sos y Por ver sus Pelrculas. el sacristán de alguna iglesia pflfil.?.f10 Incluso repartieron fotos sucercana hacfa el papel de acgstgmbfaba11 yas autografiadas. Pe¡o nada proyeccionista. Pe¡o las mon- de ello compensó mi desilujas no eran muy confiables en

pasaffros sus tratos y había veces que películas para ;i:""',:";:"'"""*:JT:"Jrl: nos repetían una misma pe1í- niñOS heChaS en cunspectosy corteses, tanforcula a pesar de nuestras tími- h ESpaña males en el vestir, fueran los das protestas. Entonces ; _ * : , trogloditas que acababa de g¡itábamos: 'lYa la vimos. Ya ffanquista ver unos momentos antes. la vimos! ¡Pasen otra, otra, PreferÍa que no se hubieran otra, otra!" Y luego, por arte presentado en persona por-

que con su sola presencia habían hecho visible, para ml,la distancia entre lo realy loimaginario, entre el cine y la realidad. La incongmencia saltaba a .la üsta, el mecanismo detrás de la película que estaba viendo era ya imposible de negar. En ese intermedio, para bien y para mal, me di cuenta que el cine no era una pantalla luminosa, sino gente haciendo su trabaio para que hubiera algo que conta¡, algo que representar. Un poco de magia se me había escapado de las manos. Era el principio de la ¡ealidad, pero también la semilla de la c¡ítica. El cine ya no era un milagro, un prodigio en el que yo creería a pie iuntillas, sino algo más modesto y por lo mismo más valioso: un iuego que otros realizan para entretenerme. O para pensar. Cuando la peli cula se reanudó, los trogloditas ya no me parecieron tan trogloditas ni los dinosaurios tan dinosaurios. Ahora veía a los primeros con traies y corbatas de moño; y a los segundos tan inofensivos y manipulables como mis soldaditos deiuguete. El cine podía ser tan real como yo mismo, tanfantasioso coino mi propia imaginación.

Mi educación sentimental empezó c on Bambí. P ero fue con Darzáo con quien me identifiqué desde un principio. Volar: eso e¡a lo mlo. Volar y mantener la facultad escondida, para que nadie se burlara de ti, para que nadie pudiera utilizarla para sus propios fines. Escribir e¡a lo mío. Escribir cuentos fantásticos, novelas de vilingos, poemas al universo. Una facultad porla que recibía mimdas condescendientes y carrilla. Decidí, como Dumbo, goardar mis o§as enormes, mis ganas de escribir historias y poemas, para mí solo. Pero las monjas, que eran unas policías de la conciencia, descubrieron mis textos y de inmediato me pusieron a declama¡ vetsos a la virgen, a la patda, a la bandera. Y yo pensaba en Duzbo y me sentla en r¡ncirco. "Y aho¡a con ustedes: el declamador sin maestro". Y allá iba yo. A cump,ir con mi papel. Y mientras recitaba poemas de Rubén Darío, pensaba en Dumbo, soñaba en estar sin ataduras, flotando en el cielo de la libertad.

El episodio más aterrador que pasé en mi vida fueron las dos horas que estuve viend.o lwo lima. Tendrfa seis años más o menos y como era una

película de guerra,le pl.egunté a mi padre, rnientras se dabanlos primeros combales enlapantalla, si era de verdad lo que estábamos vieñdo. Muchos años depués me di cueñta que mi padre no entendió eI sentido de mi interrogante. Yo perí§aba,. 3or lo realista de Ia película, si lo que contemplábamos ambos eta una película de mentiras oun documen- rt' tal, donde cada muerte presenciada había realmente ocurrido. Mi padre pensó que yo le preguntaba si el acontecimiento en que se basaba 1a cinta era real, y como él sabía qu e lwo ]ima era urTa de las batallas más céleb¡es.de la segunda guerra mundial, me contestóquesí. Esofue, desde luego, un trauma. Me pasé dos horas viendo cae¡soldados norteamericanos y japoneses por cientos y creyendo que habían muerto de verdad cuando Ias cáma¡as los captaron. Fue un sufrimiento atroz. Y ahora pienso que fue un conocimiento aleccionador. Podía ver, sin inmutarme,la destmcción de Tokio porGodzillao la muerte del malvado conde Drácula con una estaca en el pechoy no se me revolvía el estómago. Pe¡o cuando veía aquellos soldadoscaer enla playa, respingaba. Esos cadáveres no erar¡ al menos por esas dos horas, maniquíes sino cuerpos sin vida. Cuando diez años más tarde, el doctor Santos del Prado nos preguntó, ante la morgue del Hospital Civil de Mexicali, quiénhabíavisto antes u¡r cadáve¡, estuve a punto de levantar una mano y contestarle: "No he visto uno, doctor, sino cientos". Y hab¡la dicho la verdad.

Mi aprendizaje en el supremo arte de hacer cola ¡rroviene de mi afición por el cine. Sinésta nuñ.a me hubiera incorporado a esas filas kilométricas para entraf a ver una película de estreno como Oliz¡er Twist o las de James Bond. He hecho colas para entrar al cine en parques públicos, escaleras, calles y callejones. En ocasiones hacer cola equivalía a estar bajo Ia lluvia o el frío i¡clemente sólo para termina¡ entrando aI paraíso de una sala atestada, acaba¡ sentá¡dome donde se pudiera, y pasar dos ho¡as viendo una pelÍeula ubicada en una ciudad bajo la lluvia o en la Antártida. Cosas veredes, Sancho, decfa el sabio de don Alonso Quiiano, quien seg.uramente también estuvo haciendo antesalas y colas infinitas para que su porfía triunfara.

En pellculas taquilleras, es decir, en aquellas funciones que los dueños de los cines sobrevendíary a uno sólo le quedaban tres opciones: ver la pellcula parado, acomodarse en los pasillos laterales o sentarse en la fila de enfrente, donde la pantalla casi le caía a uno encima. En este último caso, el cine adquiía su verdadera dimensión monumental, su grandeza visual, aunque uno, como espectador, sólopudiera verlebienlos zapatos gigantescos a los protagonistas. Era aquella una experiencia poco

grata, a menos que uno fuera miope, porque para leer los subtltulos era necesario volverse un espectador tipo partido de tenis: habla que estar girando la cabeza de un lado a otro y sin parar para leerlos completos antes de que desaparecieran de la pantalla. Uno salía de esas experiencias con tortícolis, pero, eso sl, con la cabeza bien erguida, como Napoleón o Mussolini.

El cine me educó. Y me educó bien. El cine me dio un medio para ver otros murdos desconocidos, de los que no tenía constancia. Y al verlos, tan distintos y distantes, me ayudó a percatarme de mi propio mundo, del Mexicali en que vivía y en que vivo. Gracias al cine pude romper el nudo gordiano de los prejuicios y limitaciones de mi entorno. El cine ha sido paramíunaventanaala libertad, unespacio genuino de la imaginación. Desde Mexicali, un rancho grande, pude vivir en Parls y Nueva York, en Rusia y en África, en Alaska y Australia. Y pude también explorar los tiempos históricos de la Roma imperial ola Indiabritánica, de la España medieval y la América independiente. Al principio, todo 1o presenciado me pa¡ecía ce¡tificado como auténtico. Si pensaba en Nerón, pensaba en el actor que salía interpretándolo en Quo Vadis; si era Napoleón era Marlon Brando. El cine era un estímulo que me llevaba a buscar en los libros de historia más datos, más explicaciones. ¿Por qué Nerónincendió Roma?, y resultaba que Nerón fue, como muchos de nues: tros actuales y pasados funcionarios prlblicos, un emperador negligente, pero no un piromaniaco. Lo del incendio de Roma fue un infundio de loscristianos, nacido cualdo éstos ya detentaban el poder, Tomé conciencia entonces de que el cine no tenía como fin ser escrupuloso con los datos que manejaba, sino que te ofrecía la posibilidad de estar allí, en

medio de los grandes hechos históricos, y poder sentir las emociones de los personajes involucrados en aquellas sagas. En cierta manera, la película presentada en la oscuridad de una sala de cine, fue nuestra primera experiencia de realidad virtual. Y una experiencia eompartida en forma global. Porque ya sea en Mexicali o en Karachi/ en Tokio o en Lisboa, todos nos podemos reír cuando Chaplir¡ después de burlar a la policía, se quita su bombín y nos saluda. Complicidad es aquí la palabra clave.

Hay muchas clases desalas decine. De todaslas que he andado, recuerdo algunas con singular deleite o pavor. De los cines de Mexicali no olvido el segundo piso del cine Bujazán. Subíamos poruna escalera ovalada, tipo Lo lue el aiento se lla¡ó, y desde aquellas alturas lanzábamos palomitas a los de abajo. Una vez, unos diez niños nos pusimos a saltar a la vez y como era un piso volado, se escuchó urr crujido bajo nuestros pies y el piso entero se estremeció. Nos asustamos tanto que no volvimos a causar problemas durante el resto de la función.

Los cines locales se distinguían unos de otros por las películas que pasaban. El cine Mexicali, en Pueblo Nuevo, era elmás populachero. Y el que pasaba tres películas por función. Para ir ahí había que estar preparado a pelear por cualquier motivo. Íbamos siempre en grupo al Mexicali. Su atractivo era eI griterío reinante y su especialidad eran las películas de El Santo, Blue Denion y el Mil Máscaras. Al acabar la función sallamos dando patadas al aire y manotazos espectaculares. Muchos de mis compañe¡os iban con las máscaras de sus luchadores favoritos y en cuanto entraban a la sala se las ponfan. Su personalidad cambiaba de inmediato y se volvían unos monstruos saltarines. Más de uno acabó descalabrado. Y a más de dos los golpearon para robarles la famosa máscara plateada o azul celeste. Las otras salas, como las del Cali, el Lux, el Curto, el Buiazán y el Reforma, eran los cines medianos. Algunas, como el Curto y el Cali, arln conservaban decorados de épocas mejores. En ellos pasaban lo mismo pellculas mexicanas que extranjeras. El cine Variedades era el de las funciones de gala y los estrenos mundiales. Pero en cuanto dio inicio la década de los setenta, se estrenó el Califo¡nia 70 -que unos decían era propiedad de Cantinflas-, donde se podian ver las pellculas de 70 mm yque fueuna duracompetenciapara el Variedades. ln

t

La mayor parte de las películas que vi entonces tuvieron de acompañamiefrto, además de los esfectos especiale§ y el sensulTound, Iüflra estfuendosa ofquesta de ronquidos a todo lo que daba¡

Estas salas, con Ia excepción del Lux y el Mexicaü, sobreviüeronhastalos años noventa. En todas ellas los mexicalenses con pocos recursos podlan refugiarse de[ calor inclemente del verano. Los señores llegaban a las cuatro de la tarde, a la primera funcióry y poniendo sus sombreros en e1 asiento a su lado, se dormían cuan largos eran y sin perder el equilibrio en aquellas incómodas butacas. Y es que los cines mexicalenses siempre contaron, como primer requisito para su apertura, con mastodónticos aparatos de refrigeración. El cine e¡a, en mi percep.ción infantil, una especie de congeladora gigantesca que me hacía olvidar por unas horas eI i¡fiemo que afuera me esperaba. Los dormilones, por ello, sólo salfan del cine al finalizar la rlltima función, a medianoche, cuando el clima e¡amenos agobiante. Loscines eran, así, el paraíso para buenaparte de la población de Mexicali que no tenía co oler o rcfrigeración en sus hogares. La modernidad, sin embargo, no tuvo contemplaciones con ellos y hoy son viejos cascarones en espera del equipo de demolición o del cambio de actividad si alguien se atreve a comprarlos. En los años noventa, Jlo el Variedades se mantiene como un fantasma de sl mismo. Ahora sólo proyecta pellculas de porno suave en medio del devastado, sórdido, antiguo centro de la ciudad. Ir al cine, en la actualidad, ha dejado de ser para los mexicalenses una forma de pasarel día, de escapar al flagelo solar, y se ha vuelto parte de la cultura de la vida rápida, las horas contabilizadas, la eficiencia empresarial. Cinépolis nos dotó de salas cómodas y películas de estreno en cantidad inusitada, pero se llevó consigo la permanencia voluntaria. Nuestra afición al cine ahora está enmarcada en la máxima de Kentuc§Fried Chiken: paga, consume y márchate. Los cines ya no son nuestras casas, sino un centro comercial más, una maquiladora con su propio reloj checador. O parafraseando a Julio César: "Fui, viy salí". Ni más. Ni menos.

Camelot de loshua Logan fue la primera película que capté en toda su textura, con todos sus entretelones. Recue¡do haberla visto por vez primera, en 1968, a los diez años de edad. Sall embelesado por la hístoria de los caballeros de la mesa redonda, la hagedia en sÍ del rey Arturo, su esposa Cuinevere y de Lancelot du Lac, su mejor caballero yel tercero en discordia. Pero lo que me dejó alelado

fue que todos los personajes, incluso los más sinies- ylos paseos apie poraquel sitioadormilado. Pronto trot tenfanrazón; que todos actuaron correctamen- nos enteramos de que funcionaba un cine en el te desde la perspectiva de cada uno y por ello pueblo, en la plaza mayor, que daba sólo una funacabaron pagando un precio por ello. Y eso fue ción, al aire libre, a las seis de la tarde. Allá fuimos precisamente lo que más me impresionó: aquí no en tropel los cien futuros médicos. Con un frío habla malos malos ni buenos buenos, sinopersona- cortante, nos sentamos en taburetes y sillas de majes que cometfan errores e iban por la vida sabiéndo- dera alrededor de la plaza. Los señores del pueblo lo. "Adultos" pensé en ese momento, "lo que acabo ya estaban allí, platicando ent¡e ellos animadamende ver es el mundo de los adultos. No el mlo". Y te. La pellcula se proyectaba sobre la pared encalaentonces supe que entre ellos y yo existla una línea da de un almacén. Vimos que las señoras y los niños divisoria que tarde o temprano yo también traspa- se retiraban de la plaza o eran sacados de ella por los sala; la del conocimiento del mundo, la de sus gendarmes unos minutos antes de empezar la funacechanzas y placeres. Y lo supe porque allí, viendo ción. "Es que ésta es de Lando Bussanca", nos exa Vanessa Redgrave en el papel de plicó un ranchero. Recordé que ese Guinevere, me enamoré de esa actriz actor italiano se dedicaba a hacer peinglesa, de esa dama altiva, cortés y lículas de bajo presupuesto donde casquivana, libre para amar y sufrir. todo se reducía a unir gogs de doble "El conocimiento duele", me diie, sin El cine era. sentido en torno al erotismo. Eso fue entender del todo que el simple hecho en mi DerceDción lo que vimos aquella tarde. La pelícude saber tal cosa ya era una forma d"

una ¿specie la era malísima, pero a nadie le im-

que me hacía orvidar llTslll;".,,";'.,il,ilix'Lljx"illxll

En los años setenta, otras salas de cine por uflas horas el grande cuando nos enteramos que me esperaban: en Guadalajara, don- infierno era la misma película del día anterior. de estudié la carrera de medicina, que añrera me ¿Pero qué otra cosa podíamos hacer? gracias al Instituto Francés para Amé- espefaba Estoicamente volvimos a soportar el rica Latina (IFAL), la sala Greta Gat frío y entramos en calor cuando apabo y el cine club de la Universidad de reció en la pantalla la primera Cuadalajara, pudeverelcine interna- damisela con poca ropa. Un ranchero cional, el cine de autor, los clásicos de nos aclaró la situación: "Aquí en la cinematograffa mundial y las películas a jenas a la ideologia y a la estética hollywoodense. Pero hay en esa etapa de mi vida, que va de 1975 a I981, dos salas de cine que difícilmente podré olvidar mientras viva. La primera la conocÍ cuando hacía mi práctica médica de mes y medio en Atemajac de Brizuela, un pueblo situado en plena Sierra Madre Occidental. Pueblo de altura, encumbrado, frío y neblinoso. Era el otoño de 1976 yestábamos más de 100 estudiantes, hombres y mujeres, realizando servicios médicos de sanidad pública en aquel poblado que no contaba con más de mil habitantes. A pie y a caballo recorríamos las rancherías cercanas entre torvos leñadores y afables ganaderos. A1 mediodla regresábamos al pueblo y para las cuatro de la tarde ya nos hallábamos libres de obligaciones en e1 campamento médico. No había nada que hacer en Atemajac. Ni televisióo ni radio. Las únicas dive¡siones eran la baraja y el dominó, los cigarros

Atemajac, cambian la película cada mes. Ésta apenas lleva diez días". "¿Y por qué vienen a ve¡la tantasveces?", preguntamos. Un vieio que ola nuestra plática nos diio:'Miren, doctorcitos, aquí en la plaza nos reunimos a platicar, a tomar nuestro tequilita reposado, a oír los chismes y la novedades. Si ponen la misma película o es una nueva a nosotros qué. Nuestros asuntos son otros". Comprendimos. Las semanas restantes nos la pasamos platicando en la plaza, noviando, tomando el pulso a aquel pueblo rulfiano. La película de Lando Bussanca terminó por ser una música de fondo, una imagen más en la pared. El cine como un miembro más de la familia que habla a nuestro lado sin que le prestemos la debida (o indebida) atención.

La ot¡a sala cinematográfica me la toPé en un viaie de fin de sem¿rna a Colima. Tenía dos horas libres antes de i¡ aunafiestay decidí entrar a un cine pequeño, que estaba a media cuadra de la casa de mi tío Manuel, donde me hospedaba. El señor de la entrada sólo aceptó el dinero y no me dio boleto. "Entre", dijo y siguió sentado allí, con los ojos entrecerrados. Aquella sala era una especie de almacérl con techo de lámina galvanizada que dejaba entra¡ la luz por innumerables aguieros. Se podía oír el escándalo de las palomas que picoteaban su alimento allá, arriba. Uno se sentaba en equipales desvencijados y la pantalla era-una sábana blanca que estaba igualmente agujerada. No había ni un abanico, aunque el hrlmedo calor colimense se hallaba a toda su potencia. El señor de la entrada, que lucía una camiseta con la imagen de John Travolta

en S a tu r day N igh t Ener, era tambiénel proyeccionista y el vendedor de dulces y pistaches. "¿Y el baño?", le pregunté. Me señaló una puerta de maderaiunto a la sábana percudida. Esta puerta abrla a un patio interior lleno de palmeras, mangos y limoneros. "Escoja el arbolito que más le guste", me dijo. Volví a mi equipal y me percaté de que seguía siendo el único espectador. EI señor multiusos se me acercóy me tendió un palo que terminaba en una horquilla de metal. "Disculpe", me dijo con un tono apenado, "Se me olvidó dárselo". No supe qué hacer con aquel palo. "¿Y esto, para qué es?", le pregunté intrigadísimo. Su respuestame dejóhelado: "Esque ya voy a apagar las luces, sabe, y luego luego salen las ratas". Y sin decir más se fue a prender el proyector. Nunca supe qué tal estaba la película. Salí volando a la calle. "¿Pues de qué era la cinta?" me preguntó mi tío al verme regresar tan pronto. ''De puritito terror", le contesté.

En 7978, a diez años de su estreno, logré ver finalmente 2007: una odisea upacial de Stanley Kubrick. La experiencia me dejó sin habla. Gerto que los efectos especiales resentlan la comparación con los de pellculas más recientes, como L4 guena de las galaxias (1977) de George Lucas o Encaentros cercanos del tercer tipo (1978) de Steven Spielberg, pero aquella cinta era una obra maest¡a en todos lo sentidos: en concepción y diseño, en imaginación y discurso. Y ver en la pantalla aquellas naves volando en eI espacio con los acordes de Así hablaba Zaratuslra de Richard Strauss y el viaie del astronauta Bowman por paisajes de una rara belleza, me dejaron atónito, aturdido. Un año más tarde, en el verano de 1979, visité la biblioteca de la Imperial Valley Colláge [VC) y pude comprobar que ésta ya contaba con una amplia videoteca, compuesta por varios televisores y cómodos sofás, donde uno podía sentarse y ver cualquiera de las decenas de las películas en video que estaban a disposición de los usua¡ios. Alll vi, de nueva cuenta, 2001. las imágenes eran las mismas pero no su impacto en mí. Era como ver un simple programa de televisión. El video, entendí entonces, me permitla acceder a una vasta biblioteca visual a la que no tenfa acceso en una sala de cine y donde yo tendría la opción de elegir y no el distribuidor. Pero nada es graüs en este mundo: con el video, el cine perdió su aureola de g¡andeza que sólo una sala cinematográfica ofrece al que acude a ella como si fuera a cum, plir un rito sacramental, como si entrara a una catedr¿I de imágenes y sonidos. Hoy que las salas de cine se han vuelto más reducidas y el tamaño de la pantalla se constriñe, pienso que el cine ahora quiere ser un ceremonial casero y no una experiencia de masas, un estremecimiento multitudinario, como aún 1o son los encuentros deportivos y los mítines políticos. Para ml, el cine todavía es un ritual que consiste en penetrar la oscuridad, caminar a tientas y hallar un asiento vacfo. El arte del azar y la necesidad. Y enfoca¡ entonces la vista en ese espacio de luz, en esa pared abierta al infinito. Y es que el ojo vibrante del astronauta Bowman no deia de ser nuestro ojo insomne, nuestra mirada viajera al filo del asomb¡o.

Ya en la adoleúencia los cines. representa¡on una función extra: la de servir de protectores, cuando uno llevaba a la novia en tumo a ver una película, de las miradas indiscretas que abundaban en ohos sitios prlblicos, ya que la bendecida oscuridad permitía practica.r todo tipo de maniobras manuales con la acompañante, irrcluyendo claro, "la carga de la caballerla ligera", 'la excavadora", "el sube y baja" y "el monte de Venus". En general, uno acababa tocando a retirada cuando hacía su aparición el policía con su lámpara de mano, quien gritaba a diestra y sinieska: "desenrédese joven", "más pudor, señorita",'manos arriba, cupidos", 'aquiétense ya o se salen". "El cine como conocimiento camal del mundo, como escuela de aprendizaje rápido sobre el sexo opuesto. Allí practiqué el difícil arte de la paciencia, una investigaciórr in situ sobre psicología femenina, realizada especialmente en el momento más álgido de la pellcula, cuando Indiana ones estaba a punto de caer a un nido de víboras y mi acompañante me volteaba a ver con la cara más so-

lemne del mundo y me espetaba: "lo nuestro va en serio, ¿verdad?" O peor aún: "¿Por qué nunca me dices que me amas?" En esos instantes uno tenía que dividir el curso de sus pensamientos. Uno segula pendiente de los peligros que Indiana jones enfrentaba por conseguir el Arca perdida de la Alianza. El otro trabajaba a todo lo que daba (como Zedillo en sus conferencias de prensa) para salir del aprieto: "Sí, ya sabes, lo nuestro es lo nuesho". O escapaba por el viaducto Echeverla: "Amar, querida, ni nos beneficio ni nos perjudica, sino todo 1o contra¡io". Al1í, con esas muchachas, con esas mujeres, conesas amigasy amantes entrañables, aprendí que el deseo es otro de los nombres dela libertad. Y que no hay censura que valga un beso, una caricia, un desnudo, el cuerpo humano en todo su esplendor y sanidad: en la pantalla y en la ¡ealidad. Y 1o digo de nuevo aqul: en serio y con amor.

Beatitud: unestado au gru"O. A"u,i*d: la falda que se eleva de golpe, deiándonos ver los muslos de Marilyn Monroe; el crepúsculo dorado de un Los Ángeles futuro desde la torre de las corporaciones en B I ade Runner; lacoreografía de los jinetes japoneses en el campo de batalla de Rar; la visión de altura

de Alas del rleseo y el ángel de la libert ad en Brazil; el hueso lanzado por un hombre de las cavernas que se transforma en una nave espacial en 2001; el hombre que lleva, de una orilla a otra de un balneario, una vela encendida en Nosfalgía; los oios voyeuristas de Aniiis Nin en Henry and lune; los Blues Brothers lanzando su auto contra una manchaneonazi; lamuchachaquebaila Tabledance, como estudiante de secr¡ndaria y conLa m(rsica de Leonard Cohery en Exótica; el pececito de colores en el mundoblancoynegro de Rumble Fish.Beatitud: tocarlos cielos con la mirada.

Los años ochenta pasaron como una ráfaga. El ir al cine en Mexicali me volvió parte de una cofradía, de una minorla que se la pasaba leyendo las críticas de Gustavo García, Leonardo Tsao o Andrés de Luna; los libros documentales de Emilio Garcla Riera y Armando Ayala Blanco; las revistas Intolerancia, Dicíne o Film Comm¿r f. Fue¡on años de vacas flacas pero también de grandes sorpresas: el cine club de la uaoc inaugurado gracias al tesón de Vícto¡ Soto Ferrel y el apoyo de la UNAM; las muestras de cine internacional en el California 70; la presencia catalizadoray amena de Sergio Ortiz y su equipo de Tecnología Audiovisual; el cine club de la Dirección de Asuntos Culturales con José Lobo al frente, un sobreviviente del incendio de la Cineteca Nacional, donde perdió varios amigos y compañeros de trabajo;la creación de la carrera de Ciencias de la Comunicación y las generaciones de jóvenes egresados que pusieron sus ojos en e1 cine y en el video como un aprendizaje cultural: Adolfo Soto, Juan Carlos Lópe¿ Rita Beadle, Carlos Fernando Gómez U¡bina, etcétera. Yo estuve ahí. Yo fui un espectador más de cómo sq fue con-formando un público cinéfilo más enterado y analítico. Y también participé como guionista y productor de aventuras visuales. Ruinas de la antigua Califomiay El dragón en el desierto, ambos videos de Sergio Ortiz. 1o atestiguan. En diciembre de 1986, mientras grababa Rimbaud en el café literario del teatro del estado y con la ayuda de prácticamente toda la comunidad cultural mexicalense, lo único que deseaba era contar una historia con los recursos indispensables, los recursos humanos, materiales y escénicos que proporcionaba (y proporciona) una ciudad fronteriza como Mexicali. Rimbaud es].Jr. experimento en cine mudo. Una mane¡a de expresar en imágenes lo que i

fr¡sY EhI H§TE

he dicho en poesla. Ahora, a una década de distancia de su ¡ealizacióry veo que su mayor virtud es atesorar las decenas de jubilosos mosqueteros y mosqueteras que éramos entonces. Un Camelot cachanilla que hoy es sólo leyenda, voces desperdigadas por el tiempo. Metáforas de la luz que, de una u otra manera, han tomado su propio camino. En Mexicali, el cine ha seguido manteniéndose comouna diversióry pero ahora también hay seguidores fieles a su magia y a su conocimiento. Cuando voy al video club (especialmente el que coordina José Luis Campos) o a cines comerciales, siempre encuentro algún rostro conocido: Eugenio Guerrero, Laura Treyiño, Blanca G6mez, Lttz Mercedes López Barrera, Manuel Flores, Fernando García, Eduardo Ray4 Rafael Gonzále¿ Femando Vizcarra, Patricia Martftlez, Alejandra Villanueva. Incluso en excursiones tan leianas como las realizadas a los Hillcrest cinema de San Diego o los Movies de El Centro, California, ulo puede toparse con ami gos y amigas con los cuales hemos crecido (y envejecido) juntos, viendo las mismas películas, compartiendo la experiencia de Blade Runner, Celeste, Henry and June, Goodfellas, Pulp Fiction, La tsreq, Frída, Stalker,

Rumble Fish o 1.2 Monkeys. Somos sobrevivientes -como di¡ían Quentin Tarantino y Robert Rodriguez-, From dust till down, deNosferatu e Indiana lones, de Almodóvar y sus Mujeres al borde de un ataque de nerttíos, a Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, de Aguirre, la furia misma de Dios, a Iitzcarraldo, la locura tropical a ritmo de ópera. Somos, pues, recolecto¡es de imágenes e historias. El ver cine, como dije al principio, nos hace formar parte de una cofradía. Rectifico: el cine es una religión secreta, un culto para iniciados, un entrenamiento espiritual. Miradas de sabiduría. Pupilas titilantes. ¿O cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo decir que yo tambiénhevisto ardernaves espaciales enel hombro de Orión y rayos z cntzar la puerta de Tannhauser? Con esto basta para exclamar que he vivido bien y con los ojos abiertos alo desconocido. Con eso basta para dejar asentado, en el registro de mis.dlas, que nada hay más maravilloso que la sala donde está a punto de dar inicio una función de cine, el milagro de la luz en movimiento. Lo demás es polvo, es olvido. Porque la inmortalidad brilla, con luz propia, frente a nosotros.

Tarde o temprano me sueño como personaje de una pellcula ya vista. En tales sueños siempre actúo como si fuera el ptotagonista. Allí estoy drándole una mano al pobre de Arnold Schwarzenegger contra los enemigos de la humanidad, o bailando mambo con Marilyn Monroe, o escuchando las discusiones de Uma Thurman sobre Anáis Nin. La última vez sin embargo, fue un poco diferente. Estaba sentado en una banca, en una parada de autobús con Forrest Cump. En cuanto éste vio que tenía compañía abrió la boca, pero lo detuve conun ademán. "Espera", le dije y procedl a tomar varios chocolates de su caja. Estaban deliciosos. "Ahora sí", añadí con la boca llena, 'puedes contame tu historia". Forrest Gump sonrió, pero lo que relató te incluye a ti, a mi, a todos nosotros. Con su tono de voz a la Tom Hanks, dijo: "Bueno, verás, todo esto comenzó hace mucho tiempo, en París, el 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Lumiére presentaron su primera funcióir de cine y luego..." Mient¡as contaba su historia, pensé: esto es un sueño dentro de otro sueño, Y supe que soñar es mantener los ojos abiertos en la sala de cine de nuestras mentes, en ese espacio aún iluminando por la luz del parafso. Fin. Y

EL CINE DE HORROR

Rafael GonzálezFotografias tomadas del libro:

Clossics of Horror Film de William K. Everson

First Carol Publishing Group Ed¡tion, 1990.

n ciefto ocosión, presentondo un pequeño ortículo ocerco del cine de horror de culto, me llomó la atención que olgunos personos pregu ntabon sobre elhorror de los películos, esto me hizo pensar que quizá uno de los géneros que mrÍs rne guston no seo ton malquerido después de todo, U es por eso gue ohoro escribo este somero estudío sobre é1...

'Btudidnte de ciencios d e lo comqñicoción en lo Focultod de C¡encios Humonos, UABC.

fa novela del siglo x¡x como gu¡ón

Las histor¡as que d¡eron lugar a las primeras películas de horrol pór ejemplo, El Fontosmd de la ópero,. Nosferotu, El 6olem, Frankenstein, etcétera, fueron tomadas de la novela gót¡ca del siglo xrx, usando los textos de autores como Bram Stoker, Mary Shelley, Edgar Allan Poe, entre otros. Podriamos dec¡r que el boom de las pelÍculas de horror se da a partir de 1910, cuando la Edyson company realiza Ia cinta Fronkenstein, la cual marca la pauta para este tipo de producciones, ya que su éxito entre el público es inmediato. En aquel momento, el cine no se habia desarrollado en forma como producto industrial, por ende, no había gente especializada en la creación de guiones originales, es dec¡r, de histor¡as hechas ex profeso para ser filmadasi se emplea Io que existe, y esto son, las obras literarias clásicas.

Creo que podemos observar fác¡lmente la diferencia cualitativa de las películas que toman como ingrediente original un clásico literario, a las cintas que han empujado el guión con apresuram¡ento, para lograr realizaciones en ser¡e. El ejemplo se vuelve más.evidente aún cuando se trata de una secuela, esto es, la continuac¡ón o segunda parte de una película (normalmente la primera es una de éxito) donde se emplean las ideas de la primera película, se rev¡ven personajes, se agregan otros tantos que no tienen nada que ver, o súbitamente aparecen parientes de los actores principales; algo inverosímil porque en ocasiones el protagonista de la primera producción nunca tuvo hijos (es aquí donde entran los sobrinos). Pero afortunadamente existen directores y productores que toman la información de primera mano, es más, retoman los antiguos temas para lograr su objetivo y Iogran una forma muy agradable de rev¡vir todas aquellas h¡storias que durante generaciones nos han fascinado, atemorizado, o en mejor de ¡os casos, emocionado. Así, Fronkenstein o Dróculo vue¡ven a Ias andadas, película tras pelicula, generación tras generación.

EI primer cine de horror

A diferencia de ¡a ciencia ficción, que muchas veces mezcla todo tipo de temas y estilos para desembocar en un sinfín de variantes (extraterrestres, ovnis, virus, exploraciones del espacio, máquinas del tiempo, robots, cyborgs, computadoras con sentimientos y mil clasificaciónes más de este género), el cine de horror rápidamente se catalogó

como un género fácilmente distinguible y con pocas ramificaciones, independ¡entemente de que en muchas cintas se usen los elementos de la c¡encia ficción. Asi muchos productores han inventado c¡as¡flcaciones tales como ciencia ficción-horror y ciencia ficción-thriller para justificar tal hibrido, pero afortunadamente, dentro de los géneros del c¡ne que todos conocemos (comedia, tragedia, drama), ya se acepta la mezcla de los temas como algo inherente al séptimo ane.

Podríamos decir que el cine de horror com¡enza en 189ó con Le Mano¡r du Diobie (algo asÍ como El imperio del Diobio) del famoso Georges Meliés, la primera de numerosas versiones de'peliculas de horror. Posteriormente, en 1914, surge una versión de lo que después vendria a ser Fronkenstein, ésta fue

Creo que podemos observar fácilmente la diferencia cualitativa de las películas que toman como ingrediente original un clásico literario, a las cintas que han empujado el guión con apresuramiento, para lograr realizaciones en serie

Deer Goiem (El Gólem) cinta alemana donde se revive a un monstruo de arci¡la por medio de unos ritos hebreos; la estructura de Ia película es muy sim¡lar a Ia obra de Mary B. shelley. El c¡ne mudo tuvo entre sus numerosas producc¡ones una considerable cantidad de cintas de horror; tenemos, por ejemplo, películas como Dr.Mabuse, 1922, de Ffifz Lang (el director de Metropólis)., Dos Kobinett des Dr.coligari, 1919 (El qobinete del ü.col¡garil, de Robert Weine un clásico del expresionismo alemán; fhe Avenging concience, 1914 (Lo conc¡encia vengodoro\, basada en un texto de Edgar Allan Poe); Nos/erotu, 1922, de F.W. Murnau (seudónimo de Friedrich willheim Plompe) una extraordinaria pelicula tomada de la novela de Bram

Stoker, la cual, por cierto, no tuvo mucho éxito en su tiempo. En fin, todas estas realizaciones fueron hechas en Europa.

Por otro lado, en Estados Unidos están otras filmaciones que también forman parte de los primeros filmes de horror, por mencionar algunos: rhe Phdntom of the opero, 1925 (EI fantosma de 10 ópero), fhe Hunchbock of Notredome (Eljorobodo), Drdculo, etcétera. Podríamos enumerar cientos de peliculas, pero bástenos con saber que Ia evolución del cine de horror no tuvo muchos cambios hasta los cuarenta, cuando empiezan a ut¡l¡zar temas tales como el satanismo o las maldiciones, de allí hasta los sesenta, cuando aparecen, gracias a Psucho (19óO) de Hitchcock, los asesinos psicópatas, pero éstas dos últimas menciones definitivamentq ya no pertenecen

Boris Karloff como Frankenstein, este maquillajo sería modif¡cado poster¡ormeñt6

al primer cine de horror, podriamos llamarlas segunda y tercera etapas, las cuales mencionaremos más tarde.

Hammer stud¡os

Podríamos decir que los estudios Hammer fueron los precursores en producir, de manera industrial, pelÍculas del género de hórror gótico. Los estudios Hammer fueron fundados en 1934 por william Hinds, un joyero, que también Ia hacia de agente teatral. Los estudios empezaron produciendo películas de muy bajo presupuesto. Con el tiempo cobraron fama, pero

debido a la guerra no continuaron su trabajo hasta finales de los cuarenta, resurg¡endo entonces con películas de misterio y po¡iciacas, además de proCucir cortos para los cines. Unidos a productores y distribuidoras estadounidenses, mantenían una producción muy pequeña en número y ambjc¡ón. En 1955 los estudios Hammer trataroñ de hacer algo d¡ferente -una cinta de horror-, ya habÉn.producido una pelicula del mismo género híbrido, dos años antes, pero el éxito fue muy l¡mitado, porque se Ilamaba The Quotermdss Xperiment (EI experimento Quorermoss), y ¡a X al principio del título parecía indicar que era clas¡ficac¡ón X, asÍ que no fue, hasta que la d¡stribuyeron en EUA, bajo el nombre de The Creeping Unknown (se podrÍa traduc¡r como Lo escalofrionte desconocido), que la pelÍcula tuvo una

buena aceptac¡ón. Posteriormente, este pequeño logro fue lo que dio p¡e a que se empezaran a hacer más rodajes de este género.

Esta cinta fue seguida por X,The Unknown (Lo desconocido, 1956), y Quotermass ,r que en EUA se llamó Enemg From Spoce (El enemigo del espocio,. 1956). Para sorpresa de los Hammer todas estas producc¡ones tuvieron muchÍsima audiencia, y empezaron a hacer buen negocio, también descubrieron que a la gente le entusiasmaban más los e¡ementos horroríflcos que usaban en sus peliculas, más que la cjencia flcción (cosa que con los años ha ido cambiando), Io que los impulsó a ponerse a trabajar en la préproducción de The curse of Fronkenstein lLo moldic¡ón de Frdnkenstein, 1957), permitiendo un giro radical al diseño de la producción, ya que empezaron a fllmar en color, en vez de usar el tan usual blanco y negro.

Para esta producc¡ón, los estudios Hammer reunió a los actores y técnicos que dominarian Ia siguiente era del cine de horror. Como director contrataron a Terence Fisher. De actores a Peter

cushing y christopher Lee. En la dirección de fotografía a Jack Asher, y en la música a James Bernard, entre otros técnicos. Lo mald¡c¡ón de Fronkenstein fue todo un éxito taqu¡llero y puso a los Hammer en la lista de los importantes estudios cinematográficos de la época.

Qu¡zás, lo realmente valioso de estas pelÍculas es que tenian muchísima más sensib¡lidad por el cine de horror y manejaban de una manera más libre las cuestiones sexuales; eran más gráficas (también en cuanto a la violencia), más aÚn que todas las producciones hollywoodenses de los Un¡versal

Pictures de los treinta y cuarenta. Así, los Hammer en la producción, y Fisher d¡rig¡endo, actualizaron el horror gótico de la segunda mitad del siglo xx, y prepararon el camino para los nuevos géneros del horror tales como el splotter, (género que empezaria con ld noche de los rnuertos vivientes de George A. Romero).

Los estudios hicieron más cintas durante los años sesenta, todas con buena aceptación en los EUA. Al final de ésta década empezó a declinar, pues surgieron cintas insipidas, "refritos", y malísimas vers¡ones de otros géneros. Lo que realmente los hizo tocar fondo fue que los productores pensaron en agregarle escenas más violentaq floshes de desnudos injustificados y lesbianismo, creyendo que asÍcobrarÍan más éxito en taqu¡lla; pero esta estrategia les salió contraproducente, pues empezaron a hacer cintas de culto, es decir, le quitaron casi todo el público a sus producciones, Las películas de Hammer que siguieron a Lo moldic¡ón de Fron,(enstein, tuvieron también muchísimo éx¡to, he aquÍ, Ias más sobresalientes, Dróculo, 1958., Horror oi Droculo, (el Horror de Drácula en los EUA); Revenge of Fronkenstein, 1 950 ([o vengoñza de Fronkenstein)i lhe Hound of the Boskervilles, 1959 (El mosfín de los Boskerville); The Mummu, 1959 (Lo momia); The Mon Who Could Cheat Death, 1959 (El hombre que engañó o lo Muerte); The Stronglers oÍ Bombou, 19ó0 (Los estrongu,odores de Bombdu); fhe Curse o¡ The Werewotf , 1961 lLo moldición del hombre lobo); fhe Brides of Droculo,

En las películas de horror el monstruo es el motor de la aventura, alrededor de él gira todo el desarrollo de la trama

19ó0 ([os novios de DrÓculo), The Two Foces of Dr. Jekull (tos dos cdros del Dr. lek?lll, y The Sword of Sherwood Forest, 1960 (La espodó del bosque de Sherwood), todas éstas dirigidas por Terence Fisher y la mayoría con las participación de oliver Reed y Perer cushing. Los Hammer fueron decayendo hasta la ruina creativa y casi económ¡ca. Por último acabaron elaborando especiales de horror de una hora y algunos cortos para televisión. Pero ya no imponaba; habÍan Iogrado cambiar el cine de horror. Ahora Ia sangre dominaba. Lo siniestro y lo anormal había vencido.

El c¡ne de horror, donde el protagoni¡ta es el v¡llano

Es curioso cómo el fenómeno del villano como la figura princ¡pal, del monstruo como protagonista, es algo caracterÍst¡co de las películas de horror. EI monstruo es el motor de la aventura, alrededor de él gira todo el desarrollo de la trama, es más, en la mayoría de los casos, la cjnta se llama como el horror del qué se esté tratando. El m¡smo nombre nos da una idea en muchas ocasiones de cuál es el contenido de la historia. Los héroes pasan a un segundo plano, además de que casi nunca son tan poderosos como los seres monstruosos. El mal es a fin de cuentas una especie de fuerza en constante actividad, en preparación para surgir en donde menos se le espera y que tome control de lo material y lo espiritual, de la tierra y las almas.

Además, como una constante tenemos que del destino que tenga el horror, dependerá el final de la historia y por supuesto de Ia pelÍcula. El horror ha dado a luz a muchos de los idolos de ]a actual¡dad y de¡ pasado, tales como codzilla, Drácula I actualmente Lestat), Freddy Krueger, de Nightmore on EIm street (Pesod¡/lo en ld col/e det ¡n[¡emo y sus ¡ncontables secuelas, produc¡das precisamente por el gran atractivo horrorífico, que tuvo su ridículo personaje), los 6rem/ins, los Zombies, el Hombre Lobo (que en el caso más reciente se trata del veterano Jack Nicholson y M¡chelle Pfe¡ffer, dos acr"ores que aumentan la.simpat¡a del púb1¡co por los personajes, cosa que en algún momento en ¡a historia del cine era intrascendente); en la última vers¡ón de King Kong en 1976, algunas personas lloraron cuando en la cima del World Trade Center, Jessica Lange, la rub¡a protagonista, le pide a King Kong que Ia tome como rehén para que los aviones militares no Ie disparen; y

no se diga el llanto, cuando agoniza y muere al final. Norman Bates (Anthony Perkins) en Psucho, 19óo (Psicosis); el humor negro que uno comparte con el Dr. Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) en lhe S,lence of The Lombs, 1991 (EI silencio de los inocentes), quien genera más respeto y admiración que los agenres del ÉBr: y no podemos dejar atrás a Fronkenstein, en cualquiera de sus versiones, donde Ia criatura se convierte en un ser desprec¡ado y odiado, cuando sus intenciones son más puras y bondadosas que las de cua¡quiera de los demás personajes, inc¡uyendo a su propio creador.

cult Horror, splatter Film, Psycho Horror, ¡lice and D¡ce y otro¡ horrore¡

Estas clasificaciones son los descendientes que ha tenido el horror clásico. Este t¡po de f¡¡mes surgen de una película que incorporó nuevoS

elementos de horror y tuvo un éxito sorprendente, lo que marca una paut¿ en el cine y genera una variante de la cual salen decenas de versiones, algunas con calidad pero la mayoría terr¡bles "refritos", dirigidos sin el menor cuidado, un verdadero desperdicio de recursos; por ejemplo; Holloween V, 1995, Lanmower Mon II, 1996 \EI jordinero osesino inocentq porte 10, que aunque pertenece al género de ciencia flcción, está igual de mala, son tan aburridas, que ni siquiera llegan a estar en cartelera por más de una semana, pues nadie va a verlas; no asustan, no entret¡enen, además de que carecen de lóg¡ca, ni siquiera contienen una idea or¡ginal durante el desarrollo de la trama.

En fin, retomando el tema del Cuit Horor, es una variante del horror, un cierto tipo de películas dirigidas a un grupo específico (no sólo las hay de horror, también existen algunos temas, como las pelÍculas para gays, o grupos relig¡osos diversos); en el caso del horro¡ son películas realizadas en su mayoría durante los años sesenta y setenta.

Dentro de la gama de producciones de horror encontramos una ramificación conocida como Splotter Film, es decir, una pelÍcula con una gran cantidad de violencia y sangre; por ejerñplo fheotre of Blood, 1973 (Teotro de songre\, donde se expone

claramente lo anterior. Ahora bien, el SpldÍer, que se diversifica hasta el tan conocido Slice ond Dice, cuya traducción sería "cortar en pedacitos".

Las películas de este estilo se han vuelto famosas, como característica tienen extensas carnicerias humanas y atractlvas jovenc¡tas semi, o totalmente desnudas. Estas variantes empezaron con lhe Night of the L¡v¡ng Ded4 19ó8 (Lo noche de los muertos yiyientes), de George A. Romero, seguida por todas aquellas peliculas como Texds Chainsow ¡ulassocre, 1974 (Lo mosacre de Texos); Halloween, 1978 y FridaA the ,3, 1980 (Viernes l3). Todas estas peliculas son una demostración de lo que los efectos especiales y la tecnología pueden lograr, una i¡imitada cantidad de acciones violentas, todo esto a juicio de lo que dicte el gu¡ón, los productores o los directores, únicamente para teñir la pantalla con color rojó, para el gusto de su cada vez más reducido público.

una lista de disfrutablei horrores

Mucha gente cree que una pelÍcula de horror no es artistica por definición, esto no es cierto. Si bien no a toda Ia gente le gusta el c¡ne de horror, de cualqu¡er manera existen varias obras maestras dentro de este género del cine. También en defensa de Ias películas de horror, puedo dec¡r que en todos los géneros del

Rudolph Klein como el Dr. Mabus€

cine se presenta el fenómeno de "la mala pelÍcula" o 'películá chofo", es más, este tipo de burdas y pésimas producciones abundan dentro de las cintas de tipo cómicas y de romance. Por eso, a continuación enumero una lista de películas de este género para todos aquéllos que gustan, no únicamente del buen c¡ne, s¡no además del buen cine de horror. Estas son producciones que reúnen los elementos necesarios para poder llamarse obras magnas, no sólo en el aspecto temático sino en el técnico, los ndmbres de las películas están acompañados del año de producción, de¡ paÍs donde fueron realizadas, su título alterno en español y por orden cronológico.

-Nosferdtu (1 922, Alemania).

-Dr.Mobuse (1922, Alemania).

-Drdculd (1931, EUA).

-Fronkenstein (1931, EUA).

-fhe Hunchbdck of Notredome. (El jorobodo de Nuestro Señoro de Porís, 1939, EUA).

-cot People (Lo mujer pontero, 1942, EU^).

-curse ol Fronkenstein (La maldición de Frankenstein,

1957, EUA).

-fbucho (Piscosis, parte r, 1960, EUA).

-Feorless Vompire Killers (Lo danza de los yomp¡ros, 19ó7, Reino Unido).

-Peeping Tom (El ¡otógrofo del pdnico, 1968, EUA).

-fhe Exorcist (El exorcista, 1973, EU^).

Taws (Tibüñn, parte t, 1975, EUA).

-Corrie (1976, EU^1.

-The omen (Lo pro¡esía, parte r, 197ó, EUA).

-Suspirio (1 977, tralia).

-Nosferotu (Nosferotu, el vompiro, 1978, Alemania).

-Ihe Sh¡ning (El resplondor, 1980, EUA).

-fhe Fog (Nieblo, 1980, EUA).

-An Amer¡con werewolf ¡n London (Un hombre lobo omericono en Londres, 1981, Reino Un¡do).

-Poltergeist (1 982, EUA).

-Angel Heort (Corozón sotónico, 1987, EUA).

-Terror At The Opero (Terror en la ópero, 1982, rue).

-The Serpent And lhe Roinbow (Lo serpiente g el orcoiris, 1988, ELrA).

-tunto Sangre (1989, Chile).

-The silence of the Lombs (El silencio de los inocentes, 1991, ruA).

-B¡om StokerS Droculo (Dróculo, 1992, EU^|.

-cronos ( 1993, México).

-Fronkenstein (1994, ruÁ).

lnterview W¡th o Vomp¡re (Entrevistd con un vompiro, 1995, EUA).

-El Año de lo Besrio (1995, España).

-From Dust Till Down (sin título en español, 199ó, EUA).

¿Por qué no3 atrae el horror?

Los horrores son tan v¡ejos como el hombre mismo. A través de la historia, el hombre ha sentido temor por lo desconocido, y asitambién ha creado sus temores. Tenemos entonces el nacim¡ento de todo tipo de espectros, fantasmas, demon¡os, seres terribles, representantes de 1a maldad y de la destrucción, el hombre los crea, y al crearlos también los exorciza, pues al materializarlos se vuelven vulnerables, los

Cartél dé la p€¡ícula DÁcula

mata y luego los revive, y el ciclo se rep¡te, pues cada vez que vence a alguno de sus horrores, obtiene una v¡ctor¡a no sólo en la fantasía sino también en muchos aspectos de su vida, logra acabar con lo que le preocupa y redimirse consigo mismo y con los demás, aunque esta victoria no sea permanente.

El cine de horror nos presenta estos seres grotescos y espantosos que proyecta nuestros miedos, ya sea de manera colectiva o ¡nd¡vidual. A mucha gente le gusta confrontar a sus propios demonios por medio de Ias imágenes cinematográficas. Estas imágenes no pueden hacernos daño, pero nos dan una lección acerc¿ de nosotros mismos, de nuestras debilidades y fortalece al monstruo que somos, aunque no Io aceptemos, por eso cuando éste es expulsado o liquidado -como

en Aliens (198ó) o ferminotot (1 984)- nos sentimos aliviados, el triunfo es nuestro, hemos derrotado al monstruo que tememos ser.

Es claro que la gran mayoría de las s¡tuaciones que vemos en las peliculas es mera fantasia, pero aun así, nos gusta pensar que tenemos que quedar siempre como ganadores de la lucha contra el enemigo, o en el mejor de los casos, reflejamos en el protagonista algunos de nuestros más victoriosos deseos -"ojalá se muera el malo" (frase común en los niños).

Por otra parte el ser humano (pr¡ncipalmente en su juventud), tiende a buscar en las pelÍculas de horror dos cosas, fundamentalmente; la primera es el sentir una emoción que logre alterarlo de alguna formai y si es de manera visual, pues es aún más cómodo y fácil de encontrar, no sólo se entretiene, además se entusiasma. La otra es que los seres horroríficos, tales

Max Schreck (1s22)

King Kong gñamorado do su rub¡a

como fantasmas, monstruos, vampiros, y demás terribles personajes imaginarios, cumplen la función de héroes o estereotipos de Io que el sujeto quiere ser, como Brad Pitt o Tom Cruise en lnteNiew With a vomp¡re, 1995 (Entrevis¿o con el vompiro), independientemente de que los primeros sean destructivos, crueles o bizarros. Es así como el cine de horror nos pioporc¡ona algo más que simple d¡versión, nos hace tomar elementos para autoanalizarnos, o por lo menos nos permite (cuando menos), echar a andar nuestra imaginación.

xorror digital

Desde la pr¡mera cinta de horror a lo que podemos ver ahora, observaríamos que la diferencia en e¡las se reduce a dos cosas: Qué tipo de d¡rector 0/ productor) tiene, y la tecnología con la que se ha realizado.

Podríamos simpl¡ficar lo anterior diciendo que entre mejor hecho esté el monstruo, más convincente resulta la película y nos emoc¡onamos mucho más al verlo. con la digitalizac¡ón se ha creado una nueva etapa para el cine y una mejor para el cine de horror, el cual ahora encuentra una fuente de recursos inagotables donde sólo existen dos límites: la imaginación y el presupuesto de los creadores. Entre más pasa el tiempo y avanza la técnología, más accesible se ha vuelto la digitalización. En alianza con otros efectos espec¡ales, han soltado a los más inimaginables horrores; los han hecho ver, hablar, aullar. se convierten en lo más cercano a lo real- En Ia oscuridad estarán allí esperándonos, listos para saltar, en cualquier cine de cualquier ciudad del mundo, para capturar nuestra atención y hacernos sudar frío con la deliciosa sensación del horror en estado puro. Y

Bibliogralia

ALONSO Barahon¿, Fernando. f00 pe/ícu,os de terror, Colección 100 años de cine, Royal Boocks, Barcelo¡a, España, 1993.

COPPOLA, Francis Ford yJames V. Hañ. Erdm Stokets Dtoculo,The F¡lm And fhe tegend, New Market Press, N.Y., EU^, 1992.

KATZ, Efhraim. Ihe Fi,m Encuc¡oped¡o, Harpercollins publishers, EUA, 1979.

KONIGSBTRG, lra. The Comp,ete Fi¡m D¡ctionou, Meridian, EUA, mayo, 1989.

MONACO,lames. Ihe Mov¡e Guide, Petigee, EU^, 1992.

RUSSo,Jonh. Mokin Movies, DellTrade Paperback, .ua., 1989.

nos que menos, lo producto

Beccirra

Benito Galtán

Fn¿úted d¿ Cientias Hüñanas á¿

Roland Ba¡thes señala que el relato es viejo como el hombre mismo y que son múltiples sus formas. Cita como ejemplos la fábula y la leyenda, la novela y el vitral, entre muchos otros. Por supuesto, el cine es también un medio narrativo, Sin embargo, para caracterizarlo mejor, seguramente tendremos que ampliar el sentido del término r¿lafo hasta abarcar a la vida misma.

Empecemos por decir que lo que tenemos frente a nuestros sentidos es simplemente un c(rmulo de objetos y acciones que pueden ser percibidos como separados e independientes o bier¡ como una sola "pieza" total. Es nuestra conciencia la que establece las separaciones y las conexiones, la que posibilita que algo tenga sentido, incluso a pesar de lo que es.

Hay siempre una cierta distancia entre el mundo exterio¿ llamado 'objetivo" y el mundo que nosohos estamos seguros de habitar, que es un mundo más subietivo y personal que el primero. Los relatos forman parte del nuestro, del mundo de cada uno; lo arman y le dan sentido, lo convie¡ten en un sistefia de relaciones no de cosa con cosa, sino de experiencia con experiencia, de sentimiento con sentimiento. Estas relaciones son un poco de nosotros mismos, y así pasamos a ser parte de lo que creemos ver. Relato y sistema de relaciones se vuelven lo mismo. A la larga, nuestra vida es menos lo que hemos existido que lo que hemos vivido; es más lo que creemos que fue, que 1o que efectivamente ocurrió; más lo que nos pasó que lo que pasó, a secas. Somos nuestros propios relatos, aunque para leernos se necesite también llegar con una historia a cambio, con una intención en quien nos ve y un aire familiar en quien nos oye. AJ final, los relatos coinciden apenas: uno era el que sugerimos y otro el que nos fue secuestrado. Entre ambos lo que nace es otro relato mayor, y el relato parece despedir ya con cierta independencia a quienes convocó a da¡levid4 y nos vuelve siervos relatados.

Somos asl el relato que nos hemos contado de lo que hay a nuestro alrededor y también de lo que ahí falta. Porque loexistente,lo real, sólo sabe

mostrarse en presencias; mientras que 1os relatos del hombre están construidos también con ausencias.

Los múltiples giros del lenguaje para negat y para conceder, para jugar y para desacreditar, acaban siempre por romper el intrincado jarrón de lo real. Por ello, aunque lo real ú[timo perma¡ezca inaccesible para quien se fabrica relatos, termina pareciéndole más pobre que sus sueños. Es el hechizo que sustenta al arte y los artilugios de los se¡es humanos. Desterrados del Edén" perdemos el sendero de acceso, pero lo retomamos en la palabra. Somos lanzados con nada más que el lenguajg trinchera y catapulta. Con él usurpamos 1o perdido y avivamos el castigo, porque lo que recuperamos está en nuestros relatos y comenzamos a sospechar que ahí estamos nosotros también. La certidumbre es de fiar sólo hasta que nos damos cuenta de que es un girón de la urdimbre un poco más amarrado que la fantasía. De a}rí en adelante, sólo hay giros del lenguaje, relatos pequeños metidos enel amparo de otros, orfandad para filosófos y un pagaré para teólogos.

Intermedio: La naturaleza del relato Encienden la luz y entras a otro ensueño en el que te notas frente a un tapiz. Piensas entonces que las fibras que te saltan a lavistayque acarician tu tacto están ¡elacionadas entre sí. (También las que permanecen ocultas y que soportan laurdimbre tienen vinculos entre ellas y con las primeras fibras a Ias que toca la palabra que nomb¡a al conjunto. Pero esto no lo piensas-) Lejanas a los cielos de tu conciencia y cercanas a los hilos de hr procedimiento, existen fibras que soportan la existencia de las fibrasque soportan tumirada. Ahoralas ves. (Aproximadamente de este modo está hecho un relato, con una trama que no alcanza a ser tocada por los sentidos, pero que exige la conciencia para lanzar

suposiciones y proposiciones. Así pudo haber pensado tu vecino de asiento, pero no lo hizo porque no asistió a la función porque no naci6. De sus padres, sólo uno, estuvo a punto de existir. En eso se distingue del oho). Las imágenes se precipitan por la cañerfa de la pupila de una mujer solitaria en la sala, succionadas. por su mente ávida que les da forma y las lee. Se da cuenta entonces de que la imaginación no es un dominio de la óptica, sino de algo más, digamos entre nostros, de la psicología y la semiótica, disciplinas más acostumbradas a aceptar el que se vean las ausencias, precisamente porque el relato está hecho de ¡elaciones ent¡e ingredientes y olvidos ensayados, voces y penumbra.

(EIas cerrado los ojos.) Pero relato no es infortunio, no es el caos que toma por rehén a la razón. Es, así1o piensas,lo contrario: la respuesta insurgente a la dictadura de 1o que existe. Razón es proporción y es posicionamientoi es reescritura y coñeccióry es hasta lo imposible vuelto pensamiento, es síntoma de que el humano nació. Razonas que razón es sentido y orden generador aunque haya llegado tarde. La razón del relato -ya vuelveses dar sentido y proporción. Lo segundo se puede entenderporel hecho de que no hay relato másallá deun sistema derelaciones en el que cada elemento y su posición son una proporción de una regla mayor. Lo primero -dar sentido- puedes entenderlo porque el tapiz te ha insinuado el hecho de que no hay sistemade nada si no hay un orden que es el sentido de las partes y del conjunto. Lo segundo lo has perdido al pensar en la muier. Todo lo anterior lo resumes en un bostezo que pudo haber dicho a tu vecino ausente que el relato no es una serie de sucesos, sino la sucesión misma de los acontecimientos. (Respecto a los cuales él nunca tomó parte, en una ecuanimidad inevitable.) Por ello, el sentido de la historia es más que el sentido de susepisodios. Ves el relato así, y con ello logras invertir la mirada respecto a lo que te cuentan los ojos cuando

percibenuna onda en el agua o en una cuerda; ellos ven algo ondulado, mientras que tu mente puede ver la onda y dejar olvidadas el agua y la cuerda. Ahf, pues, en un lugar más lntimo, que se parece a cada uno de nosotros, y no en los ojos o los oídos, está el relato. El tuyo también. Yo lo vi.

La muier se ha ido y vas a cerciorarté de que al menos existió, aunque no haya asistido. Tapiz y relato p¡osiguen. Sin ti.

Siguiente función: mismo planteamiento, otra lectura

Frecuentemente, aquello Que nos es más familiar es también lo que menos entendemos. Aceptamos que es de un cierto modo y, al darlo por hecho, incluso ni siquiera notamos su existencia.

Quizá ése sea elcaso de los relatos, viejos como el hombre mismo y más variados que él porque incluyen lo que no le ha ocu¡rido ni le ocurrirá. El relato es algo muy humano, porque los humanos son como relatos.

Y es cierto, la vida objetiva dé una persona no es igual a su experiencia. La primera está hecha de procesos reales. La experiencia está hecha de lo que a la persona le ha pasado... y ¡ay de la vida si se equivoca! Lo que hace al sujeto son menos 1os acontecimientos reales que los que cree habe¡ vivido. No hay existencias amargas ni felices más que en la experiencia de quien asegura con amargura o con felicidad que ha vivido.

No es raro, porconsecuencia, que las salas de cine sean lugares colectivos donde cada cual puede eiercer su cinta personal, su proyección íntima, aunque acompasada a la del resto de los usuarios. El boleto de entrada es entonces parte de una promesa de película por completar, y parte un conato de convivencia. Es también acceso a la ventana y, con suerte, asalto al balcón y luego Somos nuestros

propios relatos, aunque para leefnos se necesite también llegar con una historia a cambio, con una intención en quien nos ve y un aire familiar en quien no§ oye toma de la plaza.

Hemos acostumbrado nuestra imaginación de tal modo a la voz de las lentes, que a veces nos cuesta trabaio dictaminar si son nues-

tros sueños los que parecen fflmicos, o por qué recordamos escenas de nuestra vida en un encuádre en el que los acontecimientos se despliegan ante nosotros sin que apirrezcamos a cuadro. Tampoco en el sueño nos aproximamos casi nunca a los espejos. Por cierto, aún nos falta una teorla plausible del desarrollo del concepto de otredad en aquél que tiene aI menos un mellizo, fase menguante del espejo.