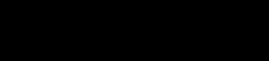

“MI PAPÁ (PABLO

ESCOBAR)

me mostró el camino que no hay recorrer”que

Antes del“orgullo”

CUATRO HISTORIAS DE LA DIVERSIDAD

sexual en el Chile del siglo XX

El nuevo país que reveló el Censo 2024

¿Existe una epidemia de trastornos mentales?

SUMARIO 2025

CPCBiobío y la UDDtrabajan en la recolección de datos de la Radiografía de Indicadores de Género 2025 10

Cienciometría en la gestión universitaria

Año 29, Nº 349 2025 07

Revista Nos es una publicación mensual, editada por Ene Producciones Ltda. fundada en 1995.

la homosexualidad en el siglo pasado 28

¿Estamos viviendo una epidemia de salud mental?

SUMARIO

Juan Pablo Escobar cuenta su historia para que nadie repita la de su padre 20

enseñanza y la comunidad en la prevención del suicidio

María Paz y Colomba: dos caminos, una misma fuerza

Correo Electrónico: revista@nos.cl

Página Web: www.revistanos.cl

Twitter: revistanos

Facebook: revistanos

Instagram: revistanos

Linkedin: revistanos

EDITORIAL

desinformación y la urgencia de alfabetizar a la ciudadanía Trolls,

Representante Legal: Tania Zavala B.

Directora General: Argelia Bianchi J.

Director Comercial: William García L.

Editora General: Pamela Rivero J.

Periodistas: Cyntia Font de la Vall P. Victoria Valencia. Carola Venegas Elías Meza.

Diseño y Diagramación: Jaime Veloso M.

Editor de Fotografía: Gino Zavala B.

Fotografía: Carolina Echagüe. José Carlos Manzo. Rodolfo Orrego.

Director Distribución: Javier Hernández. Venta de Publicidad

El reportaje de Chilevisión que expuso la red de cuentas anónimas dedicadas a hostigar y difamar a las candidatas presidenciales Evelyn Matthei y Jeannette Jara es mucho más que un escándalo coyuntural: es una comprobación de cómo la desinformación se activa en los momentos de mayor atención pública, tal cual sucede hoy en este periodo de campaña electoral.

En la vorágine mediática, el caso ha sido descrito erróneamente como un escándalo de “bots”. Conviene hacer una precisión: un bot es un programa informático que automatiza tareas en entornos digitales. En redes sociales puede publicar, compartir o seguir cuentas sin intervención humana. Su fin es amplificar mensajes y simular un apoyo mayor al real. Pero lo que vimos en este caso fueron principalmente trolls, es decir, personas que, parapetadas en el anonimato, difunden mensajes falsos, ofensivos y provocadores. La confusión no es menor, porque la diferencia entre un software y un operador humano radica en la intencionalidad. Los trolls buscan provocar reacciones emocionales y así alimentar la viralización de teorías conspirativas. Al hacerlo, no solo dañan a quienes atacan, sino que desvían la atención hacia escándalos prefabricados, para desplazar a un segundo plano los temas realmente relevantes, así como ya sucedió en procesos electorales pasados.

Ese eslabón demuestra que la desinformación es parte de la nueva realidad de la era digital, y que incluso con el tiempo se ha sofisticado y normalizado, hasta convertirse en un actor más de la disputa política.

Por eso es que hoy la pregunta no debería solo saber si podemos erradicarla, sino cómo enfrentarla. La respuesta apunta a un eje central: la alfabetización mediática e informacional (AMI), que es la capacidad de acceder, analizar, evaluar y crear información de manera crítica y ética a través de distintos medios y plataformas. Esto incluye habilidades para identificar noticias falsas, comprender el funcionamiento de los medios y usar la información de manera responsable. En resumen, procurar una ciudadanía formada para reconocer la manipulación digital, distinguir, por ejemplo, entre un bot y un troll, y cuestionar críticamente lo que consume en redes sociales, lo que le permitirá estar mejor preparada para defenderse de estas campañas de odio y confusión.

La democracia se erosiona cuando la mentira circula más rápido que la verdad. Por eso, lo urgente hoy no es solo condenar a quienes diseñan estas ofensivas, sino fortalecer las defensas colectivas: medios responsables, periodistas atentos y, sobre todo, ciudadanos alfabetizados que no caigan en la trampa de los trolls ni de ningún tipo de manipulación.

Los trolls buscan provocar reacciones emocionales y así alimentar la viralización de teorías conspirativas. Al hacerlo, no solo dañan a quienes atacan, sino que desvían la atención hacia escándalos prefabricados, para desplazar a un segundo plano los temas realmente relevantes, así como ya sucedió en procesos electorales pasados”.

Teléfono: 41 2 861 577

concepcion@nos.cl

Revista Nos, es una publicación digital de Servicios Estratégicos Nos Limitada

O’Higgins 681 of. 203 Concepción

Correo Electrónico: revista@nos.cl

Página Web: www.revistanos.cl

Twitter: revistanos

Facebook: revistanos

Instagram: revistanos

Linkedin: revistanos

# Vitrina Empresarial

#VitrinaEmpresarial

ESSBIO FUE RECONOCIDA ENTRE LAS MEJORES EMPRESAS PAGADORAS POR TERCER AÑO CONSECUTIVO

Por tercer año consecutivo, Essbio fue distinguida con el premio Mejores Empresas Pagadoras, un reconocimiento otorgado por la Bolsa de Productos y la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) que destaca a las organizaciones, públicas y privadas, con mejores prácticas de pago a sus proveedores.

En esta edición 2025, fueron 57 las empresas reconocidas entre más de 14.500 entidades evaluadas. Los criterios de selección consideraron el plazo efectivo de pago, volumen de facturas, diversidad de emisores y concentración de pagos, variables que impactan directamente en la liquidez de las pequeñas y medianas empresas.

El gerente general de Essbio, Cristian Vergara, señaló que este premio refleja el compromiso de la sanitaria con más de 2.300 proveedores, a quienes definió como “socios estratégicos y parte esencial de nuestra cadena de valor”.

#VitrinaEmpresarial

GENERACIONES SE UNEN EN CAMPUS NATURALEZA UDEC PARA PLANTAR ESPECIES NATIVAS EN RIESGO

La Universidad de Concepción realizó una plantación comunitaria en el área de conservación ex situ de Campus Naturaleza UdeC, donde jubilados de la institución y escolares de la región participaron en la incorporación de ejemplares de ruil, hualo y roble de Santiago, especies nativas en peligro.

“Hoy llevamos a cabo una actividad de profundo valor simbólico para la Universidad de Concepción. Cada persona que finaliza su trayectoria en nuestra institución ha plantado un ejemplar de Nothofagus amenazado, dejando así un legado vivo en estos terrenos”, señaló Cristian Echeverría Leal, director de Campus Naturaleza UdeC.

Estos árboles formarán parte del jardín botánico que se construye en este campus de conservación.

#VitrinaEmpresarial

ESTUDIANTES DE SANTO

TOMÁS FINALIZARON TRABAJOS VOLUNTARIOS EN MULCHÉN

Con labores de mejoramiento de viviendas y un operativo de salud, estudiantes voluntarios de Santo Tomás, pertenecientes a las sedes de Concepción y Los Ángeles, concluyeron los Trabajos Voluntarios de Invierno 2025 en la comuna de Mulchén. Durante cinco días, intervinieron distintos sectores, con trabajos que beneficiaron a decenas de familias y personas mayores.

Desde la sede Concepción, 35 alumnos realizaron revestimiento de habitaciones, baños y comedores; pintura interior y exterior en viviendas y en los salones de la parroquia San Esteban; además de la construcción de cierres perimetrales que mejoraron las condiciones de habitabilidad. En paralelo, estudiantes de Técnico en Podología Clínica efectuaron un operativo que entregó atención podológica gratuita a 60 adultos mayores de la comuna.

#VitrinaEmpresarial

UDD Y CPC BIOBÍO INVITAN A EMPRESAS A PARTICIPAR EN MEDICIÓN REGIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO

La Cámara de la Producción y del Comercio (CPC Biobío) y la UDD mantendrán abierta hasta fines de septiembre la convocatoria para que empresas y organizaciones de la región participen en la Radiografía de Indicadores de Género, estudio que busca medir brechas, prácticas laborales y avances en equidad de género.

Se trata de la tercera edición de esta medición impulsada por el Comité de Género, Diversidad, Equidad e Inclusión de la multigremial junto a la Facultad de Comunicaciones de la UDD, que se ha consolidado como una herramienta clave para orientar la gestión empresarial y pública hacia culturas laborales más inclusivas y sostenibles. La encuesta, de carácter confidencial, está disponible en www. cpcbiobio.cl y busca levantar información actualizada sobre participación laboral de mujeres y hombres, brechas salariales y buenas prácticas en equidad. Sus resultados serán presentados ante representantes de organizaciones y empresas regionales.

Danilo Vásquez Espinoza. Consultor senior AD Consulting.

En el ámbito laboral, por ejemplo, se ha encontrado que los empleados con mayor capacidad de prospección tienden a experimentar mayores niveles de satisfacción vital, productividad y bienestar, y menores niveles de ansiedad y depresión”.

OPINIÓN

Prospección: la capacidad olvidada en la

psicología tradicional

En las ciencias del comportamiento -y especialmente en la psicología del trabajo y de las organizaciones-, históricamente se ha puesto el foco en el pasado y en el presente como claves para comprender la conducta humana. Se repite casi como un mantra que “la conducta pasada predice la conducta futura”, y las entrevistas por competencias en procesos de selección suelen centrarse en preguntas como: “Cuéntame una situación en la que hayas...”.

Incluso, desde algunas corrientes psicológicas, se nos insta a vivir plenamente en el “aquí y ahora”, como si el presente fuera el único tiempo que mereciera nuestra atención para explicar o modificar el comportamiento.

Esta perspectiva tiene fundamentos sólidos. Nuestra historia de vida, nuestra genética y los estímulos del entorno, sin duda, influyen en lo que hacemos. Sin embargo, existe una capacidad humana que ha quedado relegada a un segundo plano en el estudio psicológico: la prospección.

La prospección es la habilidad de imaginar activamente el futuro, proyectarnos con intención, anticipar escenarios, establecer metas y actuar en función de ellas. Es, en esencia, una forma de pensamiento orientada hacia lo que podría ser, y no solo hacia lo que ha sido o es.

Lejos de ser un simple ejercicio de fantasía o deseo, la prospección tiene un impacto real y medible en nuestra vida. Estudios recientes en neurociencia y psicología cognitiva han demostrado que la capacidad de simular mentalmen-

te el futuro influye directamente en nuestras decisiones, emociones y conductas. En el ámbito laboral, por ejemplo, se ha encontrado que los empleados con mayor capacidad de prospección tienden a experimentar mayores niveles de satisfacción vital, productividad y bienestar, y menores niveles de ansiedad y depresión. Pensar en el futuro nos permite planificar mejor, tomar decisiones más acertadas, anticipar errores y mantenernos enfocados incluso frente a la adversidad. Y, sin embargo, esta capacidad ha recibido escasa atención en los enfoques tradicionales de la psicología.

¿Por qué seguimos creyendo que lo único relevante es lo que ya ocurrió o lo que está ocurriendo ahora? ¿Por qué dejamos fuera del análisis una de las funciones mentales más potentes y definitorias del ser humano?

Es momento de ampliar la mirada; de empezar a considerar a las personas no solo como el resultado de su pasado o de las condiciones presentes, sino también como seres profundamente orientados hacia el futuro. Porque, si bien es cierto que el pasado deja huella, también lo es que el futuro -o, más precisamente, la forma en que lo imaginamos- puede moldear de forma decisiva nuestro comportamiento.

Incorporar la prospección como una variable central en la comprensión del comportamiento humano no solo enriquece nuestra perspectiva, sino que también nos conecta con una verdad poderosa: no somos solo lo que hemos sido, también somos lo que imaginamos ser.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial de Revista NOS.

Seminario organizado por la UBB destaca la importancia de la Cienciometría en la investigación universitaria

Con exposiciones nacionales e internacionales, la Universidad del Bío-Bío destacó en Concepción el rol de la Cienciometría como herramienta para fortalecer la investigación, orientar decisiones estratégicas y proyectar la ciencia chilena hacia un desarrollo más colaborativo y sostenible.

Especialistas nacionales e internacionales participaron en Concepción en el seminario Cienciometría y su relevancia en la gestión universitaria, organizado por la Universidad del Bío-Bío (UBB), encuentro que buscó mostrar cómo el análisis de datos científicos puede orientar decisiones estratégicas y apoyar el desarrollo sostenible de la investigación.

En la inauguración de la jornada, el director general de Análisis Institucional de la UBB, Dr. Fredy Troncoso explicó que la gestión basada en Cienciometría “puede contribuir fuertemente al desarrollo científico del país, no solo a nivel regional”, e invitó a las instituciones de educación superior a sumarse a este desafío. Asimismo, indicó que esta actividad organizada por la

Universidad del Bío-Bío marca un hito para el sur del país y que la UBB se está consolidando como referente en la materia.

Insumo estratégico

La Cienciometría es la disciplina que estudia de manera cuantitativa la ciencia a través de indicadores como publicaciones, citas o redes de colaboración. Estas métricas permiten analizar la producción en I+D y evaluar el desempeño en investigación, tanto individual como institucional.

Por su parte, el director de Innovación de la UBB, Dr. Mario Núñez, subrayó el valor de la disciplina como una herramienta práctica para ordenar y fortalecer la productividad científica.

“Permite contabilizar, relacionar y visibilizar redes y conexiones, abriendo la posibilidad de conocer y vincularse con estudiantes, académicos y académicas con intereses afines, lo que beneficia especialmente a quienes se están iniciando en la investigación”, explicó.

Durante el seminario se presentaron exposiciones de las universidades de Los Lagos, Arturo Prat, La Frontera y de la UBB, además la participación de Carolina González, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), cuya ponencia trató sobre políticas de acceso abierto, buenas prácticas y el ecosistema de información en Chile. Su intervención fue valorada por aportar claridad y favorecer la colaboración interinstitucional.

Desde el plano internacional, el académico colombiano Juan Sebastián González Sanabria entregó una mirada comparada sobre la aplicación de la cienciometría en América Latina y otras regiones, destacando cómo distintos países han incorporado estos indicadores en la gestión universitaria.

Con este encuentro, la UBB busca posicionar la cienciometría como un insumo estratégico para fortalecer la investigación y promover culturas académicas más colaborativas y sostenibles.

Por qué estamos hablando de escarlatina en Chile?

La confirmación de varios casos en un liceo de Talca encendió las alertas, aunque las autoridades sanitarias aseguran que se trata de un conglomerado y no de un brote. En regiones como el Biobío, los registros están dentro de lo esperado para la época y la enfermedad no representa una amenaza grave.

¿Qué ocurrió?

Se confirmaron cinco casos en Talca, entre ellos, cuatro estudiantes de un liceo. Esta situación llevó a las autoridades a suspender las clases en el establecimiento durante dos días como medida preventiva. Aunque inicialmente se pensó en un posible brote, desde la autoridad sanitaria se aclaró que se trató de “un conglomerado de casos”, ya que no todos los afectados tuvieron contacto directo entre sí”.

Desde la región del Biobío, Andrea Silva Elgueta, profesional de vigilancia epidemiológica de la seremi de Salud, explicó que en esta zona no se han registrado brotes activos recientemente.

La normativa indica que solo deben notificarse los brotes -es decir, dos o más casos con nexo epidemiológico dentro de un espacio y tiempo delimitados- y que en lo que va del año solo se han reportado dos: uno en abril en un establecimiento educacional de Talcahuano, con nueve casos, y otro en un domicilio en Florida, con dos casos.

Silva aseguró que, desde el punto de vista epidemiológico, la presencia de escarlatina está dentro de lo esperado para esta época del año. Además, señaló que no se considera una enfermedad grave hoy en día, ya que tiene un tratamiento efectivo y una evolución favorable en la mayoría de los casos.

Qué la provoca

“La escarlatina es causada por una infección con la bacteria estreptococo del grupo A, la misma que produce la faringitis estreptocócica. Esta bacteria genera una toxina que provoca una erupción rojiza característica en la piel, descrita como de textura similar al papel de lija”, advierte.

El principal factor de riesgo es haber estado expuesto a alguien con faringitis o escarlatina, especialmente en entornos comunitarios como escuelas o jardines infantiles.

El periodo de incubación es breve: entre uno y dos días después del contagio comienzan los síntomas, que suelen iniciarse con fiebre y dolor de garganta. La erupción aparece primero en el cuello y el pecho, y luego se extiende al resto del cuerpo. Puede durar cerca de una semana, y tras su desaparición puede presentarse una descamación de la piel en los dedos, la ingle o los pies.

Junto a la erupción, los síntomas más comunes son dolor de cabeza, escalofríos, vómitos, dolor abdominal, enrojecimiento de la lengua, malestar general, dolor muscular y enrojecimiento de los pliegues de la piel en axilas e ingles. “Si se inicia un tratamiento antibiótico adecuado, la evolución suele ser rápida, aunque la erupción puede persistir hasta tres semanas”, sostiene la profesional de la seremi de Salud del Biobío.

Agrega que las complicaciones son poco frecuentes, pero pueden incluir fiebre reumática aguda, infecciones óseas o articulares, otitis, abscesos, sinusitis o neumonía, especialmente si no se trata adecuadamente. Por eso se recomienda acudir al médico ante la aparición de síntomas, si estos no mejoran dentro de 24 horas tras iniciar el tratamiento o si surgen nuevos signos clínicos.

No representa una amenaza sanitaria

La experta indica que prevención se basa en evitar el contacto directo con personas infectadas y en la desinfección de superficies compartidas, ya que la bacteria se transmite principalmente a través de gotas respiratorias o el contacto directo.

Aunque la alerta generada por los casos en Talca ha despertado inquietud, las autoridades recalcan que el comportamiento de la enfermedad sigue dentro de lo previsto y no representa una amenaza sanitaria mayor en este momento.

Mi papá (Pablo Escobar) me mostró el

camino que no hay que recorrer

Hijo de uno de los narcotraficantes más poderosos y temidos de la historia, Juan Pablo Escobar -también conocido como Sebastián Marroquíncreció con una dura contradicción: el cariño de un padre presente y amoroso, y la realidad de que ese mismo hombre causó un daño enorme a miles de personas. Esta dualidad marcó su vida desde la infancia.

Hoy, convertido en arquitecto, conferencista, escritor y activista por la paz, recorre el mundo compartiendo su historia. A través de sus charlas y libros, transmite un mensaje firme: “Se puede elegir una ruta diferente”. Su testimonio busca alejar a los jóvenes de las drogas, desmontar la narcocultura y fomentar la reconciliación y el perdón.

Por Pamela Rivero J.

uan Pablo Escobar Henao es el primogénito de Pablo Escobar Gaviria. Tras la muerte del líder del Cartel de Medellín, en 1993, partió junto a su madre y a su hermana menor al exilio, pues en Colombia sus vidas corrían peligro. Se establecieron en Argentina, donde por razones de seguridad, sus identidades fueron modificadas legalmente por el gobierno colombiano. Él pasó a llamarse Sebastián Marroquín y vivió en el anonimato hasta que, a fines de esa década, la prensa reveló su verdadero nombre.

Actualmente, combina su labor como arquitecto con una activa agenda internacional de conferencias. En cada espacio, transmite un mensaje firme de rechazo a las drogas, a la narcocultura y a todo tipo de violencia.

A comienzos de septiembre llegó hasta Concepción para reunirse con más de 800 estudiantes secundarios en una actividad organizada por la Fundación Lo Que De Verdad Importa y la Universidad San Sebastián. Allí relató parte de su vida, poniendo énfasis en un aprendizaje que aún conserva: “El verdadero valiente es el que no consume drogas”. Una frase que, paradójicamente, escuchó a los ocho años de la boca de un padre que llegó a transformarse en el narcotraficante más buscado del mundo.

“Yo vivía una realidad en la que si pedía droga y una pizza, seguramente llegaba primero la droga. Hasta hoy me la siguen ofreciendo, pues como soy el hijo de Pablo Escobar, dicen ‘seguramente este ya se consumió todo’. Pero esa información

temprana y oportuna que yo tuve me permitió mantenerme alejado por completo de todas estas tentaciones y de estas adicciones”, asegura.

Durante su charla, Juan Pablo Escobar recuerda la vida de lujos desmedidos que marcó su infancia en la mítica hacienda Nápoles junto con su familia, rodeados de un zoológico privado con 1.200 especies; aviones, pista de aterrizaje, 26 lagos artificiales y terrenos que parecían no tener fin. Sin embargo, contó que esa imagen -la que suele mostrar la televisión y las series- fue solo una parte de la historia. Lo que rara vez se dice, subrayó, es el costo humano que hubo detrás de todo aquello. Esa cara oculta, marcada por la violencia, la pérdida de seres queridos y la constante amenaza de muerte, es para él

la verdadera herencia de su padre. Por eso insiste en advertir a los jóvenes que el supuesto “éxito” construido desde la criminalidad no es más que un espejismo. Y lamenta que las ficciones basadas en la vida de Pablo Escobar suelan centrarse solo en el poder, el lujo y el carisma del personaje, y no en las consecuencias reales de esa vida. Le habría gustado que también mostraran los momentos de angustia y precariedad que vivieron cuando permanecieron por meses escondidos de la policía o huir de las amenazas de carteles rivales. “Teníamos no sé cuántos millones de dólares tirados por toda la casa. Yo estaba con el hombre más rico del mundo, pero sin ninguna comodidad, con los techos llenos de goteras, sin la posibilidad de salir a comprar comida, con los pisos de tierra, a veces hasta sin ventanas, lo que me demostró que la riqueza no servía de nada sin libertad ni seguridad”, recuerda.

-La historia de tu padre se hizo mundialmente conocida a través de las series que se hicieron sobre él, donde muchas personas se encantaron con el carisma el personaje.

“Es que eso generó la serie, y fíjate qué paradoja, El patrón del mal fue escrita por víctimas de mi padre. De hecho, Juana Uribe, hermana del asesinado candidato a la presidencia en Colombia, Miguel Uribe, fue una de las escritoras de la serie. Y mi padre fue uno de sus victimarios: atacó a su familia y secuestró a su mamá. Es decir, una historia muy delicada. Entonces yo estoy segurísimo de que la intención de ellos nunca fue hacer propaganda de Pablo Escobar”.

-¿Y qué pasó?

“Creo que no lograron su objetivo y terminaron haciendo una versión que mezcla a Pablo Escobar con Betty la Fea: una historia en la que se banaliza la violencia, se genera simpatía sobre el personaje, que no es para nada la persona que yo conocí. La gente no tiene punto de comparación, yo sí”.

-¿Por qué consideras que no lo representaron adecuadamente?

“Porque el personaje es más ordinario, más chabacano, más inculto y grosero, muy lejos del Pablo que yo conocí”.

Leal, pero no fiel a sus pensamientos

- ¿Cuál es el recuerdo más íntimo y personal que tienes de tu padre?

“Que fue un buen padre conmigo, así es como lo recuerdo: un padre muy amoroso, en un entorno de mucha violencia”.

-¿Cómo vivías esa dualidad de tener un papá cariñoso y protector, pero al mismo tiempo responsable de tanto daño?

“Esa fue una contradicción como tantas otras a lo largo de su vida. Un tipo que construía centros deportivos para alejar a los chicos de la droga con dinero proveniente del narcotráfico. Esa dualidad fue una constante en nuestra vida”.

-¿Llegaste a ser crítico con él?

“Yo fui y aún sigo siendo muy crítico de él, pero nunca dejé de lado el amor, porque también soy quien soy por los valores que me inculcó, aunque él no los practicaba. Fui, de alguna forma, leal a él, pero no fiel a sus pensamientos”.

Hijo, soy un bandido

Cuando tenía siete años, Juan Pablo Escobar supo que su padre no era un empresario exitoso ni un político prometedor, sino un delincuente.

Dos años antes, el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, había destapado los nexos de Pablo Escobar con el narcotráfico. Hasta entonces, el “capo” mantenía la fachada de exitoso empresario y de político en ascenso, pues en 1982 había llegado a la Cámara de Representantes como suplente de otro congresista. Las denuncias de Lara revelaron su papel en el Cartel de Medellín y en otros negocios ilícitos, y poco después el diario El Espectador, dirigido por Guillermo Cano, reflotó una nota de 1976 que relataba la detención de Escobar y su primo Gustavo Gaviria mientras transportaban casi 20 kilos de cocaína. Aquellas revelaciones derrumbaron la máscara de respetabilidad que había cultivado: fue expulsado del Congreso, Estados Unidos le canceló la visa y comenzó su vida en la clandestinidad. Su venganza no se hizo esperar. En 1984 ordenó el asesinato del ministro Lara y, dos años después, hizo lo mismo con el director de El Espectador.

En ese contexto le reveló su verdad: “Tenía siete años, y un día me toma y me dice, ‘hijo, yo soy un bandido. Y a eso es a lo que me dedico’. Esas fueron sus palabras textuales”.

-¿Recuerdas qué pasó contigo en ese momento?

“Cuando tienes siete años y escuchas la palabra bandido, pues te imaginas a un tipo en un caballo, robando un banco, con un antifaz. Nunca se te pasa por la cabeza que tu padre podía ser el director de una organización criminal que terminó siendo una de las más peligrosas del siglo pasado”.

-Pero después sí entendiste. ¿Alguna vez llegaste a pedirle directamente a tu padre que dejara atrás toda esa violencia?

“Miles de veces, pero se justificaba, decía que él solo estaba devolviendo lo que le habían hecho. Y siempre creía que tenía la razón. Yo nunca compartí eso. A veces le decía, pero entonces no pongamos bombas, y él me respondía: ¿se te olvidó que la primera bomba fue contra ti y tu mamá?”. Eso, en alusión al atentado con coche bomba que sufrió la esposa y los hijos de Pablo Escobar en el edificio Mónaco, el 13 de enero de 1988 cuando fueron detonados 20 kilos de dinamita frente al inmueble, por orden de uno de los líderes del Cartel de Cali.

”Tres años después, en 1991, vimos por televisión que había explotado una bomba en la salida de la Plaza de Toros, en La Macarena (Medellín), y que habían muerto 23 personas. Mi papá estaba detrás de ese atentado. Le dije, pero a ese lugar van nuestros familiares y nuestros amigos. Podrías haber matado hasta a tu propia mamá, porque a ella le gusta la fiesta taurina. Yo dije, bueno, por ahí con esto sí le toco el corazón y puedo persuadirlo de que no está bien”.

-¿Y qué respondió?

“Me dijo: ‘hijo, guerra es guerra, y se morirá el que se tenga que morir’. Ahí yo pensé, no hay mucho más que hacer”.

-¿Alguna vez él quiso que fueras su heredero en el Cartel de Medellín?

“Él nunca quiso que yo formara parte de su violencia. Es que si amas verdaderamente a tu hijo no quieres que sea parte de ese infierno”.

A TRAVÉS DE SU DOCUMENTAL

LOS PECADOS DE MI PADRE, JUAN PABLO ESCOBAR ABRIÓ UN ESPACIO PARA PEDIR PERDÓN A LOS HIJOS, FAMILIARES Y ALLEGADOS DE PERSONAS ASESINADAS POR ÓRDENES DE SU PROGENITOR. UN GESTO QUE NO ESTUVO EXENTO DE CRÍTICAS, COMO LAS DE LA FAMILIA CANO Y DE ALGUNOS ANALISTAS EN COLOMBIA QUE LO CONSIDERARON COMO UN PERDÓN TARDÍO O INCLUSO COMO UN INTENTO DE LIMPIAR LA IMAGEN DE PABLO ESCOBAR.

-Tú también podrías haberlo escogido.

“Todos los días puedo. Hoy o mañana también. Pero hace 30 años elegí no hacerlo”.

¿Y tú por qué nos pides perdón?

A través de su documental Los pecados de mi padre, Juan Pablo Escobar abrió un espacio para pedir perdón a los hijos, familiares y allegados de personas asesinadas por órdenes de su progenitor. Un gesto que no estuvo exento de críticas, como las de la familia Cano y de algunos analistas en Colombia que lo consideraron como un perdón tardío o incluso como un intento de limpiar la imagen de Pablo Escobar.

Él ha respondido que el perdón no es olvido, sino una manera de sanar heridas y cortar el ciclo de odio, resentimiento y venganza.

Desde entonces, ha conversado cara a cara con más de 150 familias víctimas de su padre. Entre ellos, los hijos del ministro Lara y del candidato presidencial Carlos Galán. Muchas de ellas, según él, lejos de rechazarlo, lo sorprendieron al agradecerle el gesto. “¿Y tú por qué nos pides perdón?”, le preguntaban. Y su respuesta ha sido clara: “Si no soy yo, ¿entonces quién lo hará?”.

-¿Cómo ha sido para ti vivir siendo el hijo de Pablo Escobar?

“Siempre la complica. O sea, no la facilita, pero no ando victimizándome tampoco. Entiendo que es parte de lo que me tocó. A cada uno le correspondió una historia, una vida, un apellido. Cada uno tiene en frente su propio monte Everest, y cada uno verá cómo lo escala o si lo quiere escalar o no. Pero lo que he hecho es seguir adelante, independientemente de los obstáculos y de los prejuicios sociales que hay”.

- ¿Cuál es la mayor lección que te dejó tu papá?

“Mi papá me mostró el camino que no hay que recorrer. Con eso alcanza”.

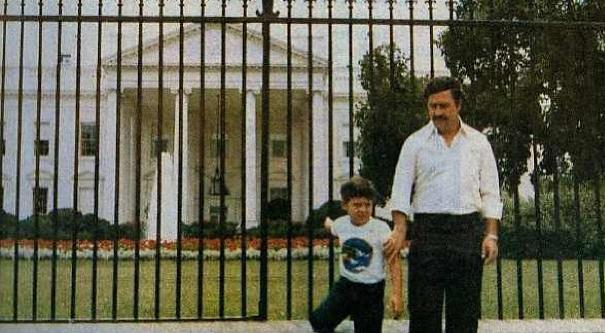

Dra. Rubia Cobo-Rendón Investigadora responsable Programa ACSA Ñuble 2023-2025 - Instituto de Bienestar Socioemocional IBEM, Facultad de Psicología UDD.

La nueva Estrategia

Nacional de Prevención del Suicidio 2025-2034 plantea la urgencia de fortalecer factores protectores y de trabajar en red entre salud, educación y comunidad, para reducir estas muertes prevenibles que dejan una huella devastadora en familias y comunidades”

OPINIÓN

Educar para cuidar: el rol de la familia, la escuela y la comunidad en la prevención del suicidio

El 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio, nos recuerda que detrás de cada cifra hay una historia, un rostro y una vida que pudo ser acompañada a tiempo. Hoy en día la realidad es dura: niños, niñas y jóvenes experimentan sentimientos de aislamiento, ansiedad y desesperanza y, frente a ello, la respuesta no puede ser individual, sino colectiva.

En Chile, el suicidio sigue siendo un problema de salud pública. La tasa nacional se ha mantenido en torno a 11 muertes por cada 100.000 habitantes, con una marcada diferencia entre hombres y mujeres: los hombres mueren casi cuatro veces más por esta causa.

Aunque desde 2016 se observa una reducción en la mortalidad adolescente, el fenómeno continúa siendo alarmante y con desigualdades territoriales. La nueva Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio 2025-2034 plantea la urgencia de fortalecer factores protectores y de trabajar en red entre salud, educación y comunidad, para reducir estas muertes prevenibles que dejan una huella devastadora en familias y comunidades.

Por ello es que la familia, la escuela y la comunidad son los tres pilares que sostienen el cuidado socioemocional de las nuevas generaciones. En la familia, el afecto cotidiano, la escucha atenta y la validación de emociones sientan las bases de la resiliencia. Cuando un joven se siente escuchado en casa, aprende que sus emociones importan y que no está solo en el mundo.

En la escuela, los vínculos pedagógicos se convierten en un espacio de protección. No basta con enseñar contenidos: los docentes e integrantes de las comunidades educativas cumplen un rol fundamental cuando reconocen los avances, validan los esfuerzos y generan climas de confianza. Estudios destacan que la interacción valorativa (el reconocimiento específico, respetuoso y constructivo de los logros de los estudiantes) fortalece la autoestima académica, la motivación y la regulación emocional, factores directamente asociados a la prevención del malestar y el sufrimiento psicológico (Lobos Peña, Cobo-Rendón, & Fernández Branada, en prensa).

La comunidad, por su parte, abre posibilidades de pertenencia. Un club deportivo, una actividad cultural, una red de vecinos que acompaña, se convierten en espacios que contrarrestan el aislamiento y refuerzan la sensación de ser parte de algo más grande. En tiempos donde la infancia y la adolescencia están crecientemente mediadas por pantallas y comparaciones sociales, recuperar los espacios comunitarios de encuentro es también un acto de prevención.

La tarea es urgente y compartida: prevenir el suicidio es educar para cuidar. Y cuidar significa ver al otro en su dignidad, acompañarlo en su singularidad y construir juntos entornos donde la vida tenga siempre valor y esperanza. La corresponsabilidad de familia, escuela y comunidad es la clave para transformar esta realidad.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial de Revista NOS.

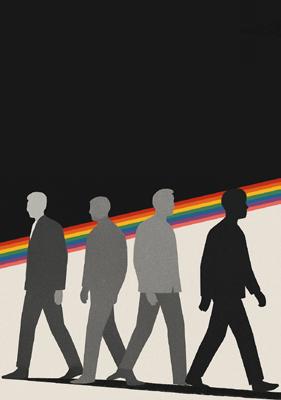

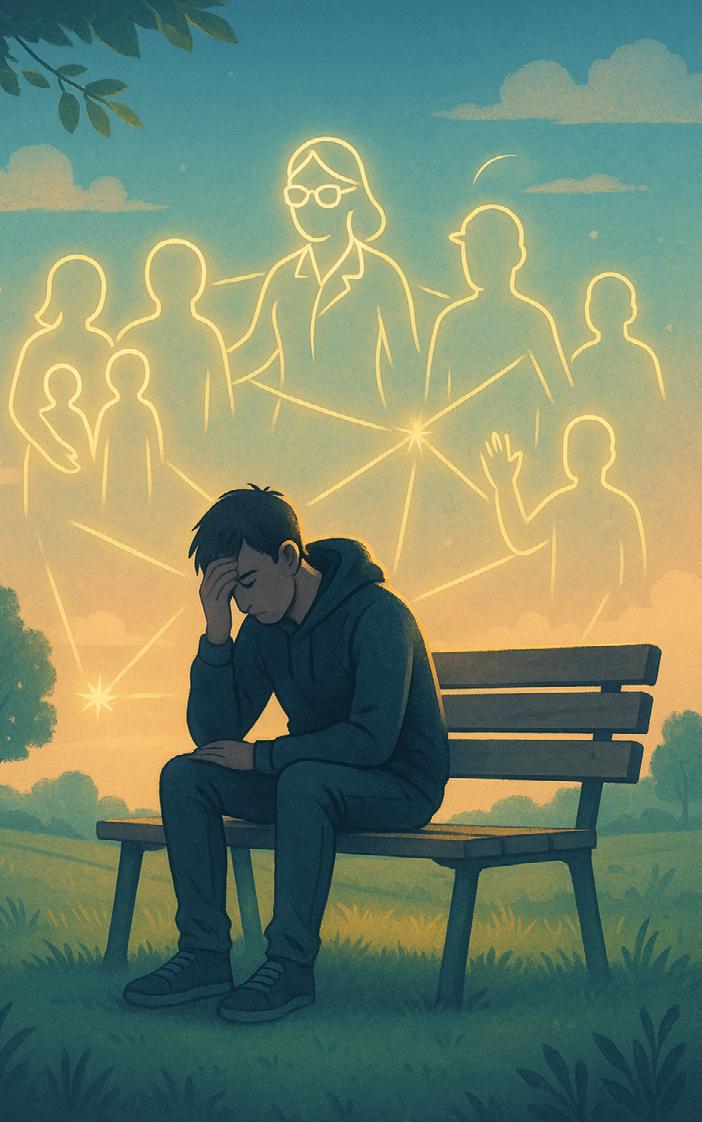

Amar en silencio:

cuatro memorias de la diversidad sexual en el Chile del siglo XX

Este reportaje recoge las vivencias de cuatro chilenos que crecieron en una época donde amar fuera del estándar era oculto, prohibido y hasta castigado. Sus historias muestran afectos y resistencia en un tiempo sin reconocimiento ni espacios públicos para una orientación sexual distinta. Juntas, estas narraciones reconstruyen fragmentos de una historia silenciada.

Por Antonia Díaz Hernández

urante la conmemoración del Día Internacional del Orgullo 2025, en junio pasado, miles de personas se unieron a las marchas que se organizaron en distintas ciudades del país. Las calles se tiñeron con los colores del arcoíris, símbolo de una diversidad que hoy se celebra abiertamente, pero que en el pasado se tuvo que vivir a escondidas, muy lejos de la mirada pública.

Bien lo saben Gustavo, Iván, Ricardo y Jorge, los cuatro -con varias décadas de vida a sus espaldas- crecieron en un tiempo en que la homosexualidad era silenciada y castigada con dureza.

Sus recuerdos, recogidos en este reportaje, son una vívida muestra de cómo era vivir en un contexto marcado por el silencio, el miedo y la exclusión. A través de sus experiencias -desde su niñez hasta la edad adulta- reconstruimos aquellos años y el camino que siguieron para aceptarse y hacerse visibles.

“¿Por qué soy así?”

El descubrimiento de su homosexualidad no llegó acompañado de respuestas ni de contención. Por el contrario, para Gustavo Hermosilla (69 años), este fue un proceso marcado por la soledad, el desconcierto y, sobre todo, el temor.

Cuenta que estaba en enseñanza básica cuando empezó a darse cuenta de que se sentía atraído por niños y no por niñas, como les sucedía los demás. Pero jamás se atrevió a compartirlo. A mediados de la década de los 60 en Chile, aquello era algo que no se podía manifestar públicamente, porque era, dice, “muy terrible”. “Incluso yo creía que era el único niño en el mundo al que le pasaba eso”, rememora.

Desde entonces, ese sentimiento empezó a manifestarse en él en forma de recriminaciones: “No dejaba de preguntarme, ¿por qué me pasó esto a mí? O ¿por qué soy así, diferente?”, recuerda.

Iván (75 años) -quien para este reportaje quiso mantener su verdadero nombre en reserva- recuerda haber atravesado por burlas y discriminaciones por ser “diferente” a los otros niños. Y por eso se esforzaba por no ser visto como alguien distinto: “Era tan terrible en esa época, que uno luchaba en contra de lo que sentía porque veía cómo la gente era perseguida y estigmatizada solamente por su condición sexual, entonces evitaba que se notara”. Trató de disfrazar su situación, tuvo pololas porque era lo aceptado socialmente. “Traté de ver por ahí, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo me libro de esto? Después, bueno, toca aceptar no más”. Por eso se dice que es una condición. “Condición es índole o propiedad de algo. Que está con uno”.

Otros, como Ricardo (80 años), quién también solicitó utilizar un nombre ficticio, aprendieron a vivir con máscaras. Nació en la década del 50, y su juventud se desarrolló en un entorno que describe como “otro mundo”: “Todo tapado, todo oscuro, todo prohibido”. Pasó varios años tratando de convencerse de algo que no era. “Durante mucho tiempo, en la adolescencia y después casi en la madurez también, yo llevé una vida doble. Era bisexual. Pero ahora no. A esta altura de la vida ya no, ya eso pasó, ya sé que no es así”, señala.

Para Jorge Pantoja, psicólogo de 67 años -quien hoy se reconoce como bisexual-, todo este proceso fue más bien tardío. Se crió en Venezuela, hasta donde llegó con su familia, exiliada por la dictadura militar chilena. “Allá todo era más abierto que en Chile, menos rígido, con menos juicio sobre la sexualidad… pero, aun así, mi proceso llegó bien tarde”, sostiene.

Desde la iglesia hasta el Servicio Militar

Cada uno a su manera, cada uno en su contexto, los cuatro testimonios de este reportaje recurrieron durante su pasado a diferentes estrategias para ocultar su homosexualidad: algunas fueron decisiones conscientes, otras, en cambio, simples mecanismos de supervivencia. Gustavo recuerda: “En mi generación, muchas

personas sucumbieron a la presión social: tuvieron pololas, se casaron y formaron familia”. Él, no obstante, buscó refugio en el desempeño escolar y en el liderazgo estudiantil: “Participaba en todo lo que fuera necesario. Donde hubiese que hacer cosas, ahí estaba yo, para que mis amigos y mis compañeros se fijaran en eso y no en otros rasgos de mi personalidad”, explica.

Iván, por su parte, intentó con algo mucho más drástico: el Servicio Militar, “porque con eso uno como que ya desincentivaba la duda. Era una estupidez, pero con este acto se mandaba un mensaje a los demás”.

La iglesia fue el refugio para Ricardo, aunque no por fe, sino por culpa: “Resulta que cuando chico, justamente por estas inclinaciones que tenía, que eran oprobiosas, me acerqué mucho a la iglesia, creo que, por culpa, porque me decía, esto hay arreglarlo. Corregirlo. Este clavo hay que enderezarlo”.

PARA JORGE PANTOJA, PSICÓLOGO DE 67 AÑOS -QUIEN HOY SE RECONOCE COMO BISEXUAL-, TODO ESTE PROCESO FUE MÁS BIEN TARDÍO. SE CRIÓ EN VENEZUELA, HASTA DONDE LLEGÓ CON SU FAMILIA, EXILIADA POR LA DICTADURA MILITAR CHILENA. “ALLÁ TODO ERA MÁS ABIERTO QUE EN CHILE, MENOS RÍGIDO, CON MENOS JUICIO SOBRE LA SEXUALIDAD… PERO, AUN ASÍ, MI PROCESO LLEGÓ BIEN TARDE”, SOSTIENE.

Como todos reconocen, asumir la homosexualidad fue difícil, pero decirlo en voz alta fue otra historia para la que ninguno estaba preparado. Gustavo tardó 18 años en pronunciarlo, lo hizo con un adulto de confianza: su profesor del colegio durante la gira de estudios de su curso. La respuesta, sin embargo, reflejó la desinformación que respecto del tema existía en aquella época. “Claramente, él no tenía las herramientas como para ayudar a un joven que le estaba manifestando que era homosexual, entonces reaccionó muy erróneamente. Me dijo,

‘Gustavo, ¿te gusta alguna niña del curso? ¿Hagamos un ensayo de declaración para que se lo digas?’, o sea, él no entendió nada. Desde ahí pasaron muchos años para que me decidiera a hablar nuevamente del tema”, reconoce.

El caso de Iván fue distinto. Reconoce que nunca necesitó decirlo en voz alta a los suyos. Su familia siempre lo intuyó, y con el tiempo se estableció una forma de quererse donde no hacían falta explicaciones. Aunque mantiene una relación cercana y cariñosa con ellos, el tema de su homosexualidad jamás lo ha tocado con ellos.

EN

SU REFLEXIÓN, JORGE SOSTIENE QUE HOY

LA REPRESIÓN HA IDO ADOPTANDO NUEVAS FORMAS DE MANIFESTARSE, MÁS SUTILES Y SILENCIOSAS; QUE, AUNQUE LA GENTE PUEDA HABLAR EN VOZ ALTA, LAS REPRESENTACIONES AÚN SON ESCASAS, DESDE LAS PELÍCULAS HASTA LOS GRANDES INTELECTUALES.

Comunidad: Un lugar seguro

Con el tiempo, en plena dictadura militar, y con su orientación sexual asumida, mas no necesariamente revelada, comenzaron a observar cómo en Chile surgían espacios donde los cuerpos y las palabras podían liberarse sin problemas ni cuestionamientos, aunque fuera en la clandestinidad. Eso fue un paso previo para continuar con el activismo que algunos siguieron.

“Era difícil salir del clóset, o sea, nadie lo hacía y, sin embargo, igual existían lugares donde se reunían las personas en forma clandestina prácticamente”, detalla Gustavo.

En ese tiempo, la represión tenía un foco principalmente político, por lo que las diversidades no eran el blanco central.

Eso permitió que florecieran locales y discotecas gays en varias ciudades. Sin embargo, no estuvieron exento de hostigamientos: “Yo lo viví. Estábamos en una disco y, de repente, irrumpía la policía, militares o marinos. Encendían las luces, apuntaban con linternas y te pedían el carnet, iluminándote la cara. Eso también era una forma de agresión”, recuerda.

Con la irrupción global del VIH, apareció también un nuevo estigma y formas de hostigamiento hacia la comunidad gay. Para algunos, no obstante, esos tiempos difíciles se transformaron en un espacio de encuentro y empoderamiento. “En dictadura no había nada ni nadie que hablase del VIH”, recuerda Gustavo. Fue entonces, tras la muerte de un amigo cercano, que él y su círculo decidieron actuar. Así nació la Corporación Chilena de Prevención del SIDA -hoy Acción GAY- cuando Gustavo tenía 31 años.

“Inicialmente nos reunimos en un departamento para tener información respecto de esta enfermedad. El 31 de enero de 1988, seis personas decidimos que la concientización no podía terminar y así nació formalmente la organización”, narra el activista. Con el apoyo de una ONG internacional, lograron el financiamiento inicial que les permitió poner en marcha sus primeros proyectos. Desde entonces, Acción Gay ha construido casi cuatro décadas de trayectoria, consolidándose como un espacio clave para la comunidad. “Aquí aprendí a defenderme y a crecer”, afirma Gustavo.

Coincidentemente, Iván también fue parte de ese espacio. Recuerda que desde antes de la formación de la corporación se dedicaba a la difusión de información sobre el VIH, y que fue uno de los pioneros en hacerlo. “Íbamos a discotecas y bares a entregar información, principalmente a hombres, a quienes dábamos un tríptico con un preservativo pegado en la parte

posterior. Muchas veces no querían ni recibirlo y les decíamos: ‘Mira, léelo, no te va a hacer ningún daño’. La primera pregunta que nos hacían era si estábamos enfermos, y ahí teníamos que explicarles que solo estábamos informando”.

Jorge Pantoja también aportó en movimientos de VIH, desde su profesión y por muchos años estuvo trabajando como psicólogo dando terapia de grupo a personas con VIH. “Los infiernos son las cosas que escuché yo en realidad. El maltrato, la segregación social y cultural se conocía tan poco. Era tan prohibido el tema, que casi no se hablaba de eso. Por supuesto que tenía una censura tremenda, pero más bien era el silencio opresivo lo que predominaba”, señala.

Tiempo después, a inicios de los 90, cuando las calles, los bares y las discotecas también funcionaban como trincheras informativas, nació finalmente el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH). El trabajo de información y educación que antes se desarrollaba en los lugares de encuentro nocturnos de la comunidad gay, pasó a tener otra dimensión con el nacimiento de esta organización. “Desde entonces, la defensa de la diversidad comenzó a hacerse a plena luz del día y en voz alta”, dice Jorge.

Los avances

Hoy, Chile tiene leyes y discursos que antes parecían imposibles. Sin embargo, los protagonistas de estas historias saben que ese arcoíris, aunque más visible, todavía deja partes en sombra. Y que los colores que hoy son llevados con orgullo fueron pintados sobre décadas de trabajo de la comunidad. Gustavo remarca que “que haya una ley de SIDA, que haya una ley antidiscriminatoria con todos sus defectos, que haya matrimonio igualitario, que haya acuerdo de unión civil, esas son cosas que no se les ocurrieron a las autoridades. Todos esos hechos fueron producto de las presiones de las organizaciones y de un trabajo mancomunado. De encadenarse a las rejas del Congreso, de manifestaciones o de las mismas marchas del Orgullo…”.

Iván valora los cambios, pero sabe que muchas heridas siguen abiertas, sobre todo para quienes sufren el rechazo de sus familias o de cercanos por su orientación sexual. También, por la violencia que todavía viven las personas de las diversidades en las calles: “Seguramente es menos que antes, y cuando ocurre es más público y puede llegar a ser una noticia, cuestión que antes jamás pasó. En el pasado podía suceder que tipos borrachos como por gracia comenzaran a pegarle a los gays. Y a nadie le llamaba la atención”, sostiene.

Para Ricardo, todavía falta una mirada más humana y realista. “Lo que necesitamos es desmitificar el tema, mostrarlo tal cual es: que los hombres gay son tan hombres como cualquier otro, con el mismo atributo masculino que cualquiera”.

En su reflexión, Jorge sostiene que hoy la represión ha ido adoptando nuevas formas de manifestarse, más sutiles y silenciosas; que, aunque la gente pueda hablar en voz alta, las representaciones aún son escasas, desde las películas hasta los grandes intelectuales.

Iván cierra con un recuerdo que retrata los imposibles de su tiempo, esos que hoy parecen desvanecerse. Que una pareja homosexual caminara de la mano por la calle “era impensable, no existía… no nos cabía en la cabeza, porque no conocíamos otra cosa. Era un sueño. No es que hubiéramos tenido una época de apertura y luego la perdiéramos: simplemente, nunca existió”, dice.

Con matices, lo que Gustavo, Iván, Ricardo y Jorge comparten no son solo sus recuerdos, sino la experiencia de haberse formado en una época que no les dio modelos. Por eso, se forjaron en el silencio y la resistencia, en una lucha que primero fue íntima, con ellos mismos, mucho antes de pisar la calle.

Hoy, cuando el arcoíris ocupa plazas y portadas, sus historias recuerdan que hubo un tiempo en que los colores existían, pero había que vivirlos en secreto.

Dr. Patricio Ramírez Azócar Facultad de Psicología Universidad del Desarrollo.

En síntesis, debemos hacer esfuerzos por reconocer y atender el malestar mental real sin expandir tanto las fronteras de la enfermedad. Así, no terminaremos confundiendo la experiencia humana normal con la patología y, como lo plantean Cova et al. (2025), evitaremos la salud-mentalización social”.

OPINIÓN

¿Existe una “epidemia” de trastornos mentales en la actualidad?

En julio de 2025, y como parte de un estudio de Panel Ciudadano y el Instituto de Bienestar Emocional (IBEM) de la UDD se realizó una encuesta a una muestra representativa de la población nacional, compuesta por 1.122 personas mayores de 18 años. A ellas se les consultó si consideran que actualmente existe una “epidemia” de trastornos mentales.

Como parte de un estudio de Panel Ciudadano y del Instituto de Bienestar Emocional (IBEM) de la Universidad del Desarrollo, de julio de 2025, fue encuestada una muestra que representa a la población nacional compuesta por 1.122 personas mayores de 18 años, quienes respondieron a la pregunta: ¿Consideras que existe una “epidemia” de trastornos mentales en la actualidad? Un 68% de esta muestra total afirmó que sí hay un aumento evidente de trastornos mentales y, si miramos específicamente las respuestas del grupo etario entre 30 y 50 años, destaca que un 75% considera que existe una epidemia de trastornos mentales. Pero más allá de lo que pueda pensarse popularmente, ¿estamos realmente atravesando una crisis epidemiológica en salud mental? Responder esa pregunta de forma clara con un sí o un no es una tarea un tanto difícil. Veremos por qué los expertos sostienen que hablar de una crisis epidemiológica de trastornos mentales es algo más complejo de lo que aparenta en el discurso público.

Una de las consideraciones que han sido planteadas es la hipótesis de inflación de la prevalencia (Foulkes & Andrews, 2023), según la cual los esfuerzos masivos de conciencia-

ción en salud mental han tenido un doble efecto: favorecer el reconocimiento de síntomas previamente ignorados y el de alentar a algunas personas a etiquetar formas leves de malestar como si fueran trastornos mentales. En esa misma línea, Jackson y Haslam (2022) documentan una expansión conceptual (concept creep) que denota cómo términos como “depresión”, “ansiedad” o “trauma” se emplean comúnmente para denominar experiencias emocionales más leves o ambiguas, lo que tiene como efecto que se vaya diluyendo su especificidad y se termine medicalizando las emociones de la vida cotidiana.

Desde investigaciones más sociológicas (Frawley et al., 2024) se resalta cómo ciertos sectores (medios, grupos de interés y políticas públicas) han contribuido a construir la narrativa de una crisis, a veces partiendo de definiciones amplias y asunciones previas a la recogida de datos, o más bien considerando datos de encuestas de síntomas de trastornos mentales o de malestar mental y no de estudios epidemiológicos donde se haya entrevistado en profundidad a la población. No es que no existan estudios epidemiológicos, el problema es que el realizarlos es muy costoso en tiempo y todo tipo de

recursos y no son fácilmente replicables en un corto plazo. Sin ir más lejos, una voz autorizada en la psiquiatría internacional como es Allen Frances (2013), quien fuera editor del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV, advierte que parte de esta “epidemia” responde a intereses comerciales, inflación diagnóstica y medicalización de problemas vitales y sociales, más que a un incremento objetivo de enfermedades mentales graves.

¿Qué podemos hacer frente a este fenómeno? Pareciera que una alternativa es resistir la expansión indiscriminada del uso de los conceptos asociados a trastornos mentales y a reorientar a la comunidad hacia un uso más preciso, equilibrado y contextualizado de las categorías diagnósticas y, así como sería importante realizar campañas de concienciación que aumenten el uso correcto de los términos, debemos cuidar el no fomentar la sobre identificación con etiquetas ni el autodiagnóstico. En paralelo, por supuesto que la comunidad de investigadores debe intentar aportar con datos de buena calidad y que muestren de forma rigurosa la realidad epidemiológica.

En síntesis, debemos hacer esfuerzos por reconocer y atender el malestar mental real sin expandir tanto las fronteras de la enfermedad. Así, no terminaremos confundiendo la experiencia humana normal con la patología y, como lo plantean Cova et al. (2025), evitaremos la salud-mentalización social.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial de Revista NOS.

María Paz y Colomba: dos caminos, una misma fuerza

Un encuentro en la Universidad San Sebastián que reunió a cientos de jóvenes fue la oportunidad para que la extenista paralímpica y la tercera Miss Chile 2025 compartieran sus historias de superación y valentía, haciendo honor al espíritu del evento Lo Que De Verdad Importa, que busca inspirar con valores auténticos y transformadores.

En un evento que reunió a 800 escolares en la Universidad San Sebastián, organizado por esta casa de estudios en conjunto con la Fundación Lo Que De Verdad Importa, dos historias de vida se cruzaron y mostraron cómo, pese a las diferencias, la fuerza interior y la resiliencia pueden abrir caminos.

Cada una llega desde un contexto distinto. María Paz Díaz, extenista paralímpica y expositora en el encuentro, recibió un disparo a los 18 años que la dejó en silla de ruedas. Colomba

Fernández, por su parte, nació con una condición que la ha acompañado desde sus primeros días. Es estudiante de Literatura en la USS en Concepción y, a sus 20 años y desafiando estereotipos, acaba de obtener el tercer lugar en el certamen Miss Chile 2025.

Reconstruirse desde la independencia

María Paz recuerda con claridad el día en que su vida cambió. En el verano de 2007, un disparo que atravesó el auto en el que viajaba le provocó una lesión medular irreversible. Tras una cirugía de emergencia, llegó el diagnóstico: paraplejía. Entonces tuvo que replantearse su futuro y enfrentar un temor profundo: la dependencia. “Mi miedo más grande era tener que depender de alguien toda mi vida”, confiesa.

En esos momentos difíciles, la figura de su madre fue clave. Esa fuerza familiar la impulsó a enfocarse en sus capacidades y a tomar una decisión valiente: dejar su natal Constitución para trasladarse sola a Santiago a estudiar Fonoaudiología. La independencia se convirtió en su motor, pese a las múltiples barreras físicas y sociales que tuvo que superar.

“Llegué a un Santiago que creí estaba más preparado para recibirme, algo así como la Meca de la inclusión. Pero me equivoqué”.

La ciudad estaba llena de obstáculos, como la ausencia de ascensores en algunas estaciones del Metro, lo que la obligaba a pedir ayuda a desconocidos para que levantaran su silla y así poder subir o bajar escaleras.

Por una vuelta inesperada del destino, el deporte irrumpió en su vida como un nuevo camino. “Antes yo no había jugado ni con tierra”, cuenta con humor. Pero fue en la Teletón donde comenzó a practicar tenis adaptado. Gracias a la guía de Doris Gildemeister, promotora del tenis en silla de ruedas en Chile, alcanzó el profesionalismo. Durante diez años, recorrió un exigente camino como deportista de alto rendimiento. Viajó sola representando a Chile en diversas competencias internacionales y, con el tiempo, su historia también encontró eco fuera de las canchas. Publicó un libro autobiográfico, Todo marcha sobre ruedas, y años más

tarde, volvió a alzar la voz desde otra plataforma: participó en el certamen Miss Wheelchair World, celebrado en Polonia, llevando su mensaje de inclusión y empoderamiento a nivel global.

Darle voz a otros

Al igual que María Paz, Colomba Fernández ha hecho de la resiliencia una bandera personal. Nació con una condición física –mielomeningocele– y desde pequeña aprendió a convivir con la mirada ajena, las preguntas incómodas y las limitaciones impuestas por un entorno que no siempre está preparado para la diversidad.

A los 20 años, y desafiando los estereotipos asociados a estos certámenes, obtuvo el tercer lugar en el Miss Chile 2025, representando a San Pedro de la Paz. Su participación no fue solo un logro personal, sino también un gesto valiente que abrió conversación sobre inclusión, representatividad y aceptación.

Sin embargo, antes de llegar a ese escenario, tuvo que atravesar una de las experiencias más duras de su vida. Tiempo atrás, viajó a Canadá con la ilusión de comenzar un intercambio para estudiar música, su gran pasión. Le habían hablado de un país inclusivo, accesible, con una profunda conciencia social respecto a la discapacidad. Pero la realidad fue muy distinta. “Duré una semana”.

La familia que debía acogerla le pidió que regresara a Chile, por su discapacidad. “Ellos sabían desde antes mi situación, pero a la semana de mi llegada, me dijeron que tenía que irme”, relata.

El impacto fue devastador. “Me avergonzaba de lo que me había pasado. Me escondí durante siete meses. No fui a recibir mi título de egresada y no fui a la fiesta de graduación”.

Fue entonces cuando apareció el Miss Chile, no como una competencia, sino como un espacio para mostrarse tal cual era, y para darle voz a quienes, como ella, alguna vez se sintieron discriminadas o invisibilizadas.

Sueño compartido

Desde trayectorias distintas, María Paz y Colomba convirtieron la adversidad en su motor y en una plataforma para inspirar a otros.

Pero los desafíos continúan. María Paz hoy persigue el sueño de convertirse en mamá y, Colomba, quiere incursionar en el mundo del modelaje y, paralelamente, ser activista en temas de diversidad y salud mental. ¿La meta de ambas? Trabajar para que en el mundo la diferencia no sea sinónimo de límite, sino de posibilidad.

Más de 800 jóvenes participaron en jornada de reflexión

Más de 800 estudiantes secundarios asistieron a la jornada organizada por la Fundación Lo Que De Verdad Importa en colaboración con la Universidad San Sebastián, sede Concepción. El encuentro se realizó en el Campus Las Tres Pascualas y estuvo marcado por los testimonios de Juan Pablo Escobar y María Paz Díaz, quienes compartieron sus experiencias de vida en torno al perdón, la resiliencia y el verdadero sentido del éxito.

El vicerrector de la USS Concepción, Claudio Concha, valoró la actividad como una experiencia de alto impacto para la región: “Nos permitió a todos escuchar testimonios que inspiran y que confirman que uno no es lo que hereda, sino lo que decide ser. Ese mensaje es muy potente para los estudiantes del Biobío, porque fortalece sus valores y los anima a proyectarse en su vida personal y profesional”.

Desde la Fundación LQDVI, su presidente Felipe Sahli destacó la masiva participación y el sentido profundo del encuentro: “La respuesta ha sido impresionante. Sabemos que estas historias sirven para reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Queremos que los jóvenes piensen en cómo van a contribuir al país, la sociedad y sus propias familias”.

Santiago publica un libro por cada 115 personas; Biobío, uno por cada 768

Aunque la región del Biobío experimentó un crecimiento del 141% en publicaciones en la última década, la actividad editorial en Chile sigue fuertemente centralizada en Santiago. El Boletín Regional de Faro UDD revela las cifras detrás de esta brecha y propone medidas para impulsar el desarrollo del sector fuera de la capital.

¿Dónde se publican los libros en Chile? ¿Desde qué regiones surgen? ¿Con qué apoyos y a qué costo? La edición 49 del Boletín Regional de FARO UDD respondió estas interrogantes y reveló un dato elocuente: la actividad editorial se concentra de forma abrumadora en la Región Metropolitana, dejando al resto del país con una participación marginal.

El análisis consideró mayoritariamente datos entre 2015 y 2024, década donde se publicaron 80.371 libros en Chile. En el mismo periodo, la Región Metropolitana pasó de publicar 5.174 a 6.766 libros. El boletín de Faro UDD detalla que, aunque en términos absolutos esta participación sigue siendo predominante respecto de las demás regiones, se evidenció una caída en la participación total nacional de 82,6% a 75,1%.

Y también advierte el avance de regiones, como la del Biobío, que pasó de publicar 149 títulos en 2015 a 360 en 2024, lo que representó un crecimiento del 141,6%. Además, esta zona aumentó su participación en la producción nacional del 2,38% al 3,99%. Pese a este avance, la brecha sigue siendo enorme: en los últimos 10 años, la capital publicó un libro por cada 115 habitantes, mientras que en Biobío la cifra fue de uno por cada 768. En otras palabras, una diferencia de 653 habitantes por libro, incluso cuando Biobío es la tercera región con mayor número de publicaciones.

Entre 2022 y 2024, las 108 editoriales más activas del país reflejaron la concentración del sector en la Región Metropolitana: el 78,3% tiene sede en Santiago, mientras que solo un 5% corresponde al Biobío y el 16,7% restante se reparte entre otras regiones. En el informe se consigna que esta realidad confirma que, pese al crecimiento de editoriales fuera de la capital en la última década, la descentralización efectiva en producción, circulación e impacto sigue siendo limitada.

Agustín Larson, investigador asociado de Faro UDD, plantea la necesidad de avanzar hacia una institucionalidad que permita conocer mejor la realidad editorial en todo el territorio. En esa línea, propone “la creación de un Observatorio del Libro y de la Lectura que, por ejemplo, permitiera conocer cuántos libros se publican por región, cuántas editoriales nacen o desaparecen cada año o qué pasa con la circulación fuera del centro del país”, ya que, agrega, “solo se puede mejorar lo que se mide, sin datos no hay política pública seria posible”.

Otra idea es la creación de un Fondo Nacional de Fomento a la Edición Regional (FONFER), administrado por el ministerio de las Culturas, que sea exclusivo para proyectos editoriales fuera de la Región Metropolitana.

Además, desde Faro plantean diseñar una Red Nacional de Distribución y Visibilización que incluya un subsidio para librerías regionales que vendan títulos locales y una plataforma digital unificada para facilitar la venta directa de libros regionales a bibliotecas, escuelas y público general.

Finalmente, también proponen fortalecer el sector editorial fuera de Santiago mediante formación para editores y gestores culturales, y el impulso de asociaciones gremiales con apoyo de universidades y centros regionales.

Dra. Viviana Hojman A. Directora ejecutiva, Valoras UC.

La prevención en el sistema escolar significa invertir en la formación socioemocional de adultos y estudiantes, abrir espacios cotidianos de reflexión ética y promover la instalación de rutinas cotidianas de cuidado frente a los dilemas diarios de convivencia. No se trata de negar la violencia, sino de enfrentar sus raíces y construir escuelas que cuiden a todas y todos, evitando que lleguemos a los escenarios que hoy lamentamos”.

OPINIÓN

Violencia en las escuelas: responsabilidad compartida frente a la crisis

En los últimos meses, la violencia en las escuelas ha escalado en la agenda pública y mediática, específicamente, con los recientes episodios en los establecimientos emblemáticos Liceo Victorino Lastarria e Instituto Nacional Barras Arana.

Como parte de este contexto, ha llamado la atención la cobertura sensacionalista realizada sobre estos acontecimientos, que ha creado mitos y simplificaciones: desde atribuir los hechos a “mafias” hasta reducirlos a venganzas escolares. Este tipo de tratamiento no solo dificulta un análisis profundo del fenómeno, sino que también alimenta el efecto contagio (copycat effect), donde la repetición mediática y la centralidad en los agresores inspira a algunos jóvenes a imitar la violencia como forma de ganar atención.

Por eso hoy necesitamos una comunicación responsable, que ponga el foco en las víctimas y en las soluciones preventivas, no en los agresores.

Frente a la urgencia de la crisis, especialmente en tiempos electorales, vemos en el debate público y mediático, una búsqueda de respuestas rápidas, visibles y tranquilizadoras como cámaras, detectores de metales o más presencia policial. Aunque comprensibles, estas medidas no previenen por sí solas la violencia, si no van acompañadas de un trabajo profundo de promoción y prevención. Peor aún, si solo se toman estas acciones se pueden generar climas de desconfianza. A nadie le gusta estudiar o trabajar en un lugar lleno de sospecha o control, y para los estudiantes ya estigmatizados esto refuerza la exclusión en lugar de la contención.

Necesitamos una mirada diversificada y responsable, capaz de responder a la crisis, pero también de fortalecer a las escuelas para prevenir y promover bienestar como estrategia central. Porque siempre habrá nuevas crisis, pero si construimos comunidades más sólidas, podrán vivirse como momentos de aprendizaje y no como heridas irreparables. Porque siempre habrá nuevas crisis, pero si construimos comunidades más sólidas, podrán vivirse como momentos de aprendizaje y no como heridas irreparables.

En este sentido, el modelo de cinco elementos esenciales del apoyo en crisis de Hobfoll y su equipo (2007) entrega claves muy útiles: primero, necesitamos promover seguridad, es decir, transmitir con claridad que la amenaza inmediata ha terminado, evitando alarmismos y cuidando tanto el entorno físico como el emocional.

Se debe también informar a las familias y comunidades, porque esto igualmente es parte de la seguridad; es fundamental transmitir calma, lo que ayuda a regular la activación emocional de la comunidad. El tono de voz, la postura, el silencio y la forma en que comunicamos son esenciales. Como líderes, necesitamos regularnos primero para transmitir tranquilidad.

Asimismo, es fundamental reforzar la capacidad propia y colectiva para afrontar la situación y fortalecer la percepción de autoeficacia. Ayudan frases como: “Como equipo tienen experiencia”, “ya se están tomando medidas”; “(esto que hicieron) fue muy bueno y a tiempo”. Enfocarse solo en buscar culpables deja a la comunidad en la fragilidad de sentirse impotentes.

Es necesario potenciar la conexión, facilitar espacios de encuentro y conversación, tanto para los directamente afectados como para quienes lo viven de manera indirecta. Nunca esconder lo ocurrido, sino transformarlo en oportunidad para aprender juntos y, por último, es clave frente a la crisis y

generar esperanza, porque la comunidad queda dañada y con miedo. Es vital proyectar un horizonte compartido que no niegue el dolor, pero que abra posibilidades de futuro. Quedarse en la búsqueda de culpables solo va a profundizar el daño.

La verdadera responsabilidad no está en señalar con el dedo, sino en ser capaces de ayudar a construir entornos donde el cuidado, la escucha y la confianza sean más fuertes que la violencia. Por eso, es que desde ministerio de Educación, el jueves 21 de agosto se convocó la Jornada Nacional Presentes contra la Violencia, una instancia voluntaria para jardines infantiles, escuelas y liceos de todo el país, pues el camino requiere de una mirada sistemática.

Y como sabemos, siempre “más vale prevenir que curar”, es decir, no podemos poner toda la energía en reaccionar después de la crisis. La prevención en el sistema escolar significa invertir en la formación socioemocional de adultos y estudiantes, abrir espacios cotidianos de reflexión ética y promover la instalación de rutinas cotidianas de cuidado frente a los dilemas diarios de convivencia. No se trata de negar la violencia, sino de enfrentar sus raíces y construir escuelas que cuiden a todas y todos, evitando que lleguemos a los escenarios que hoy lamentamos.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial de Revista NOS.

UCSC destaca logros institucionales y liderazgo académico en su 34° aniversario

Durante la ceremonia conmemorativa, el Rector Cristhian Mellado presentó avances clave en investigación, sostenibilidad y posicionamiento internacional. También se entregaron distinciones a miembros de la comunidad universitaria por su trayectoria y compromiso.

La Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) conmemoró su aniversario número 34 con una ceremonia que destacó avances institucionales, reconocimientos a funcionarios y académicos, y una evaluación positiva del periodo rectoral 2021-2025.

En la última cuenta pública de su gestión liderando la UCSC, el rector Dr. Cristhian Mellado enfatizó el crecimiento sostenido de la institución y su consolidación como referente en el sur de Chile. “Esta universidad se proyecta a ser una de las mejores del sur de Chile por su excelencia académica alcanzada en estos años de vida, logros que han sido posibles gracias al trabajo colaborativo y comprometido de todos nosotros”, señaló.

Entre los hitos institucionales de 2024, el rector destacó que la posición de la UCSC en el contexto universitario ha alcanzado niveles cada vez más relevantes en los distintos rankings nacionales e internacionales: avanzó 26 puestos a nivel latinoamericano y, siete puestos a nivel nacional en el ranking Times Higher Education. En el ranking de impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la institución obtuvo el tercer lugar en igualdad de género (ODS 5), cuarto en educación de calidad (ODS 4), séptimo en paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16), y octavo en alianzas para el desarrollo sostenible (ODS 17).

También se celebró el posicionamiento en el ranking Scimago, que mide el impacto de la investigación científica, donde la UCSC figura entre las cinco mejores del país en negocios, administración y contabilidad; octava a nivel nacional y undécima en Latinoamérica en ciencias planetarias y espaciales. A esto se sumó su inclusión entre las 10 mejores universidades chilenas según el Nature Index.

Otro hito relevante fue el Premio a la Innovación en la categoría Gran Empresa / Institución, otorgado al Centro de Energía UCSC por la Cámara de la Producción y el Comercio CPC

Biobío, destacando su liderazgo en el desarrollo de hidrógeno verde. Además, la universidad fue ubicada en el segundo lugar del ranking de Fundación Chile Unido y El Mercurio Mejores Organizaciones para Integrar Vida Personal y Trabajo en la categoría Grandes Corporaciones.

El Dr. Mellado cerró su discurso agradeciendo a toda la comunidad: “Quisiera agradecer a todos por el trabajo realizado, comunidad académica y administrativa, consejos asesores, y miembros de instituciones externas, que nos permiten demostrar estos importantes logros, reiterándoles la importancia y sentido que tiene la labor de cada uno de ustedes en esta importante tarea formadora, de generación de conocimiento, y especialmente evangelizadora, que tenemos como universidad católica”.

Reconocimientos y ceremonia

La jornada comenzó con una eucaristía oficiada por el Arzobispo de Concepción y Gran Canciller de la UCSC, Monseñor Sergio Pérez de Arce, en la capilla Santa María Reina del Campus San Andrés.

Posteriormente, en la Sala de Teatro del Centro de Extensión UCSC, se realizó la cuenta pública transmitida por el canal de YouTube UCSC Concepción, seguida de la entrega de distinciones a trabajadoras y trabajadores por años de servicio, así como reconocimientos a quienes han demostrado un especial compromiso con la misión institucional.

El Censo que reveló un Chile diferente

Los resultados del Censo 2024 mostraron un país que envejece rápidamente, con hogares cada vez más pequeños y una estructura familiar en cambio constante.

Expertos analizan cómo la nueva realidad demográfica exige repensar la planificación urbana y las políticas sociales para hacer frente a los desafíos de la sociedad actual.

hile ya no es el mismo. Los primeros resultados del Censo 2024 retrataron a un país muy distinto de al de hace tres décadas: hoy no solo hay más hogares, sino que estos son cada vez más pequeños y están habitados, en muchos casos, por personas mayores que viven solas.

La estructura demográfica se transformó, la pirámide poblacional se está invirtiendo rápidamente y el envejecimiento ya no es una proyección: es una realidad instalada en el país.

Con un total de más de 18 millones de personas censadas, los datos revelaron un marcado envejecimiento de la población: el grupo de mayores de 65 años representa hoy el 14%, más del doble que en 1992. En paralelo, los menores de 14 años han disminuido del 29,4% al 17% en el mismo periodo. Por cada 100 niños, hay 79 adultos mayores, una relación que hace tres décadas era de solo 22.

A todo lo anterior se sumó una profunda caída en la tasa de fecundidad, que en 2023 llegó a 1,16 hijos por mujer, según el Anuario de Estadísticas Vitales del INE: la más baja en la historia de Chile y una de las menores del mundo.

Este fenómeno se da en un contexto donde también cambió la manera en que se conforman los hogares. Aunque en el país se registran más de 6,5 millones de hogares -casi el doble que en 1992- estos son cada vez más pequeños en su composición. Mientras hace 30 años el promedio era de cuatro personas por hogar, hoy apenas alcanza las 2,8.

Pero quizás el dato más revelador es el que muestra cómo vivimos: uno de cada cinco hogares hoy es unipersonal, y un 14,6% de los mayores de 60 años vive solo. Esto no solo redefine la estructura familiar, sino que plantea nuevos desafíos en un país donde los sistemas de cuidado y de planificación urbana todavía responden a una realidad que ya no existe.

La pirámide que se invierte

Esta transformación demográfica no es un fenómeno exclusivo de Chile, sino que se observa también en otras naciones como Japón, Italia o Finlandia, que ya enfrentan los retos de una población cada vez más envejecida.

Por otra parte, la caída sostenida de la tasa de fecundidad se inscribe en una tendencia regional. Uruguay, Costa Rica y Cuba presentan indicadores similares, con un promedio de, apenas, 1,5 hijos por mujer, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas. A nivel global, la proyección no es más optimista: para el año 2050, se espera que la tasa mundial baje de 2,3 a 2,1 hijos por mujer, el umbral mínimo para garantizar el recambio generacional.

Katia Valenzuela, académica del Departamento de Sociología de la Universidad de Concepción, explica que en Chile estamos viviendo la realidad de países como Japón o de Europa, donde la pirámide poblacional comienza a hacerse más pequeña en su base y a ensancharse en el medio. “Ello no permite un recambio de población en edad para trabajar y que pueda sumarse al mercado laboral”, afirma.

Esto no solo implica cambios en las estructuras familiares, sino que grandes desafíos en la estructura social.

Valenzuela advierte que, “mientras menos personas tengamos en edad de trabajar, más significativo será el impacto en el sistema productivo. Por otra parte, al tener un número de personas adultas mayores que va aumentando, el sistema de cuidados empieza a ser insuficiente”.

Vivir más, pero más solos

Para el 2050, tres de cada 10 personas Chile tendrán sobre 80 años, al menos así lo proyecta un estudio del Observatorio del Envejecimiento UC-Confuturo de 2023.

Sin embargo, este aumento en la esperanza de vida, no parece ir aparejado de una mejora en el bienestar de los adultos mayores. Ello, pues este mismo estudio del Observatorio del Envejecimiento revela que un 32% de las personas de este grupo etario no tiene amigos y que el 24% se siente insatisfecha con su vida social.

La directora regional de Fundación Las Rosas, María de Los Ángeles Toro, también ve esta realidad en la institución. Añade que la fundación tiene un poco más de 2.200 residentes, pero que solo un 15% recibe visitas de familiares o de amigos. Y por eso afirma que “falta priorizar el cuidado y visibilizar al adulto mayor, porque la soledad en la adultez es terrible”.

Aclara también que, actualmente, las políticas públicas que tiene el país para los mayores son insuficientes. “El sistema de salud no está adaptado, hay escasez de especialistas, de camas y de conocimientos de cuidado”, advierte.

Actualmente, en Fundación Las Rosas cuentan con 2.400 camas a nivel nacional, y esperan llegar a 3.000 para 2030. Nosotros que-

remos seguir creciendo, dice la directora regional, pero aclara que también necesitan que el Estado ponga de su parte, “finalmente los adultos mayores son responsabilidad de todos nosotros”, recalca.

Para la coordinadora regional del Senama, Janine Albarrán, no se trata solo de entregar acceso a salud y cuidados, “sino de garantizar sus derechos y participación plena”. Lo que buscamos, agrega, “es dignidad en el envejecer, esto significa una mejora continua en las condiciones de vida de las personas mayores, pero también que ellos puedan tener un rol más activo en la sociedad”.

Y añade: “No solo tenemos que trabajar en relación al trato directo con las personas mayores, sino también con los distintos segmentos de la sociedad, para que ellos también puedan contribuir a este cambio cultural y tener una mirada distinta en torno a la vejez”.

Cuando el hogar es uno mismo

En el país, el 14,6% de la población mayor de 60 años vive sola, según el Observatorio del Envejecimiento. Este porcentaje crece a la par de los hogares unipersonales, que pasaron del 8,3% en 1992 al 21,8% en 2024.

Para Katia Valenzuela, el crecimiento de los hogares unipersonales obedece a distintas razones, y aclara que sus integrantes tampoco tienen un solo perfil. “Podemos pensar que están compuestos por adultos mayores que viven solos, por quienes tienen dificultades para acceder a viviendas o por personas que deciden vivir solas en búsqueda de oportunidades y de autonomía. Entonces, por una parte tenemos un perfil que es más precarizado y, por otra, a quienes reniegan de la estructura familiar clásica”, indica.

La ciudad que no se adapta

Chile envejece, las familias cambian y los hogares se achican, pero las ciudades parecen seguir pensadas para un país que ya no existe. La planificación urbana continúa centrada en un modelo tradicional -basado en familias numerosas, redes de cuidado disponibles y una única centralidad- que no responde a las necesidades de una población cada vez más diversa y envejecida.

Para el académico del Departamento de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Tomás Cox, esta realidad responde a “un cambio de switch”. “Antes teníamos este modelo del papá que salía a trabajar y viajaba una hora en auto al trabajo todos los días, entonces la accesibilidad no era tema y se sacrificaba”, explica. Pero hoy se trata de decidir qué privilegiar y qué sacrificar, “se privilegia el acceso a oportunidades, a estar donde está todo pasando, y se sacrifica de cierta forma el espacio”.

El académico señala que, si se piensa en un solo centro en la ciudad, se va a generar más dificultad para ofrecer vivienda,

“entonces si privilegiamos subcentralidades o, a escala nacional, ciudades intermedias, facilitaríamos la oferta”. Esto, porque “actualmente es más difícil producir vivienda, ya que hay que buscar terrenos centrales que son muy disputados y compiten con el comercio y las oficinas”, entonces planificar subcentralidades ayudaría a quitarle parte de esta presión que existe sobre la ciudad respecto a la oferta habitacional.