La cosecha amarga de los nuevos

La cosecha amarga de los nuevos

• LMS Distributors LLC con sede en Los Angeles, CA, no puede operar ya que no pagó una indemnización de USD $103,969 a favor de un vendedor de Arizona. A la fecha de emisión de la orden de reparación, Silvia Zuazo y Miriam Marquez figuraban como funcionarios de la empresa.

• J & M Produce Inc, operando como Mi Mexico Produce, con sede en Jessup, MD, no puede operar ya que no pagó una indemnización de USD $6,608 a favor de un vendedor de Pennsylvania. A la fecha de emisión de la orden de reparación, Maria D. Tapia Medina and Jose H. Miranda figuraban como oficiales, directores y principales accionistas de la empresa,

• Marroko Valley LLC con sede en Houston, TX, no puede operar ya que no pagó una indemnización de USD $17,188 a favor de un vendedor de Texas. A la fecha de emisión de la orden de reparación, Sylvia Alanis-Alanis y Felipe De Jesus Marroquin Salazar figuraban como funcionarios de la empresa.

Frutas de Paraguay proyecta un crecimiento récord de hasta 600 toneladas en exportaciones de caqui a Europa, impulsando la economía local de Misiones.

En el marco de un crecimiento sostenido, Frutas de Paraguay, ubicada en Cerro Costa, distrito de Santa María, reportó un aumento en las exportaciones de caqui a Europa entre 2023 y 2025. La empresa, con el respaldo del Servicio Nacional de Calidad y Salud Vegetal y de Semillas (Senave), prevé alcanzar entre 400 y 600 toneladas exportadas este año. El proceso inició en 2023 con 130 toneladas, creció a 200 toneladas en 2024 (+53,8 % interanual) y, hasta abril de 2025, ya se enviaron 340 toneladas, principalmente a España.

Inspecciones fitosanitarias aseguran cumplimiento, pero causas

del crecimiento no se detallan

El crecimiento de las exportaciones ha sido acompañado por inspecciones fitosanitarias realizadas por el Senave, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los requisitos sanitarios exigidos por los países de destino.

Según la información disponible, los embarques de 2025 iniciaron con cinco envíos de entre 5 y 10 toneladas cada uno, representando un volumen inicial de 25 a 50 toneladas. Posteriormente, la empresa alcanzó un total de 340 toneladas exportadas en los primeros meses del año. La modalidad de envíos semanales con volúmenes con-

trolados ha sido fundamental para cumplir con los estándares de calidad exigidos.

Consolidación en España, pero sin datos sobre diversificación de mercados

Aunque los datos indican que el principal destino de los envíos paraguayos ha sido España, no hay información pública sobre la diversificación hacia otros países europeos. Esta concentración podría representar una oportunidad o un riesgo, dependiendo de la evolución de la demanda en ese mercado específico.

Producción impulsa economía local, pero sin cifras de impacto

económico

El crecimiento de las exportaciones ha beneficiado directamente a la economía local del departamento de Misiones, donde se encuentra la producción. De acuerdo con los datos disponibles, el volumen de exportación prácticamente se triplicaría entre 2023 (130 toneladas) y 2025 (hasta 600 toneladas proyectadas).

El rol del Senave ha sido clave en el proceso de exportación, realizando inspecciones para certificar la calidad fitosanitaria de los productos.

El Juzgado Civil de Valparaíso frenó el fondo limitado de compensación propuesto por Maersk tras la falla del buque Saltoro. Exportadores reclaman daños por US$58 millones.

El Juzgado Civil de Valparaíso suspendió el intento de la naviera Maersk de crear un fondo limitado de compensación por US$16.3 millones. La medida ocurrió en abril de 2025, luego que exportadores exigieran US$58 millones por daños tras la falla del buque Saltoro. El incidente ocurrió el 13 de enero de 2025 en aguas internacionales. Exportadores argumentan incompetencia del tribunal chileno, aludiendo a contratos vigentes con jurisdicción en Londres o Hong Kong.

Jurisdicción chilena cuestionada y límites contractuales en disputa

Los exportadores cuestionan la competencia del tribunal chile-

no, pues el incidente ocurrió en aguas internacionales y no en territorio nacional. Los especialistas señalan que las cláusulas contractuales establecen límites de responsabilidad superiores a los invocados por Maersk en Chile. Los contratos originales fijan compensaciones cercanas a US$58 millones, más del triple del monto propuesto por la naviera en Valparaíso. Esto genera tensión sobre qué jurisdicción debería resolver el caso: Chile, Londres o Hong Kong, según especifican los acuerdos entre las partes.

Daño económico y críticas a gestión del incidente

La carga afectada consistía en cerezas fres-

cas, cuya vida útil oscila entre 30 y 40 días. Abogados de afectados señalaron que la empresa naviera omitió dicha información y no analizaron o informaron sobre posibilidades de evitar el daño a los exportadores.

Esta omisión ha sido un punto central en la reclamación de los afectados, quienes exigen que la responsabilidad asumida por la naviera corresponda con los montos previstos contractualmente. Sin embargo, hasta ahora Maersk no ha especificado públicamente sus criterios para fijar el límite inicial de US$16.3 millones.

Incertidumbre ante la respuesta de Maersk El tribunal de Valparaíso dio tres días hábiles

a partir de la suspensión para que Maersk presente sus descargos, plazo que vence el 21 de abril de 2025. A partir de esa respuesta, la justicia podría resolver sobre la jurisdicción, solicitar pruebas adicionales o postergar la decisión sobre los montos exigidos. El comunicado oficial no incluyó información sobre la estrategia específica de defensa que utilizará la naviera.

En caso de prevalecer el fondo limitado propuesto por Maersk, la naviera podría resultar beneficiada, mientras que los exportadores chilenos, especialmente Exportadora El Silo, enfrentarían pérdidas significativas, dado el valor real de la carga perecedera afectada.

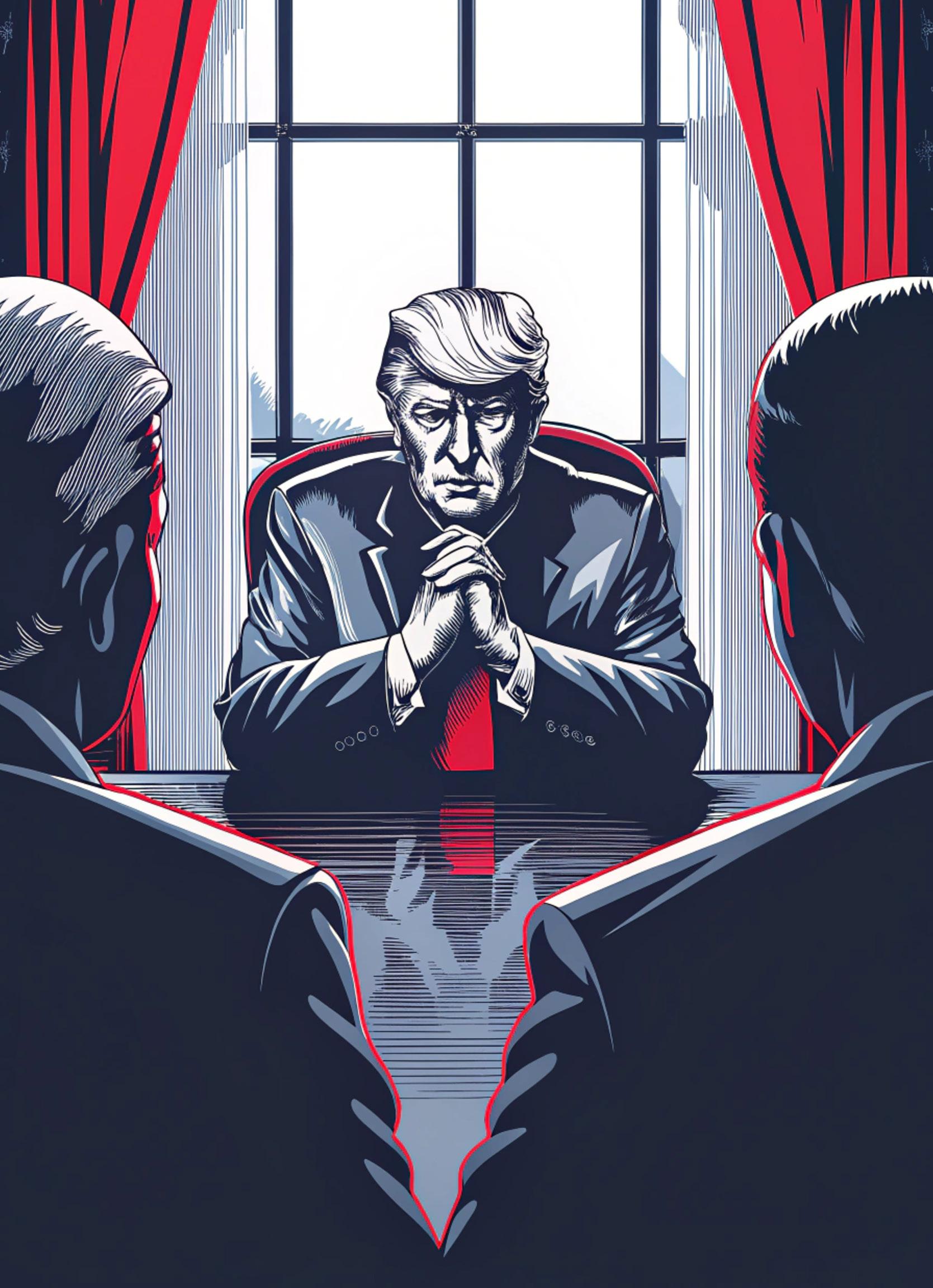

«Si envío un bushel de soja que aquí vale 10 dólares, en China costará 21,50 dólares cuando llegue allá», calculó Caleb Ragland, agricultor de Kentucky y presidente de la Asociación Americana de la Soya Para productores estadounidenses como Ragland, la matemática es desoladora: los aranceles colosales impuestos por Donald Trump en abril de 2025 han duplicado con creces el precio de sus cosechas en el mayor mercado del mundo, sepultando la competitividad bajo una montaña de impuestos aduaneros. Este testimonio es apenas una de las muchas señales de alarma que se encienden en la agroindustria global tras la última guerra comercial desatada desde Washington. En un movimiento sin precedentes en la historia comercial reciente, Trump impuso un arancel mínimo del 10% a todas las importaciones –un golpe que abarca desde maquinaria europea hasta frutas latinoamericanas– y gravó con un 145% específico a los productos procedentes de China. Las repercusiones han sido inmediatas y profundas: desde los campos de cultivo del Medio Oeste estadounidense hasta los puertos de Asia y América Latina, se siente el temblor económico de una política que sacude las bases del comercio internacional.

Una guerra comercial sin precedentes

El anuncio sorpresivo de Trump a inicios de abril marcó una ruptura radical con el sistema comercial posguerra. La madrugada del 5 de abril, agentes de aduanas de EE. UU. comenzaron a cobrar el nuevo arancel general del 10% en puertos, ae-

ropuertos y fronteras, consumando la “plena negación” estadounidense del régimen de tarifas mutuamente acordadas vigente desde la Segunda Guerra Mundial. “Esta es la acción comercial más grande de nuestra vida”, afirmó la abogada comercial Kelly Ann Shaw, exasesora de la Casa Blanca, señalando que se trata de un cambio “sísmico” en la manera en que EE. UU. comercia con todos los países del mundo. En efecto, la Casa Blanca declaró una emergencia nacional para justificar la medida: según Trump, los déficits comerciales crónicos son una amenaza a la economía y la seguridad nacional, y la falta de “reciprocidad” de otros países debía ser corregida con mano dura. “Cuando te pegan, Estados Unidos va a devolver el golpe con más fuerza”, advirtió la portavoz Karoline Leavitt, resumiendo la postura combativa de la administración.

La embestida arancelaria de Trump se dirigió especialmente a los socios con los que EE. UU. tiene mayor déficit. Tras establecer el 10% base global, Washington anunció para el 9 de abril tarifas “recíprocas” aún más altas contra decenas de países con superávit comercial frente a EE. UU.. Europa, por ejemplo, pasó a enfrentar un 20% sobre sus exportaciones a los estadounidenses, Japón un 24%, Vietnam un 46%, e incluso aliados cercanos como Israel vieron gravámenes del 17%. China, principal rival económico de Washington, quedó en la mira con un arancel adicional del 34%, elevando la tasa total sobre bienes chinos a alrededor de 54% cuando entró en vigor la tanda “recíproca”. Beijing respondió de inmediato: “El mercado ha

hablado”, dijo un vocero chino tras el desplome bursátil mundial que siguió al anuncio de Trump, mientras China imponía gravámenes del 34% a todos los productos estadounidenses y restricciones a exportaciones de minerales estratégicos.

La escalada continuó a un ritmo vertiginoso. En apenas una semana, las amenazas y contraamenazas elevaron los aranceles mutuos a alturas impensables. El 10 de abril, Trump redobló la apuesta y fijó un arancel total del 145% a las importaciones chinas, cumpliendo su advertencia de “igualar las condiciones” a cualquier costo. Pekín no se quedó atrás: incrementó sus propios aranceles hasta el 125% sobre los bienes estadounidenses cargando especialmente contra los productos agrícolas, energéticos y manufacturados de EE. UU.. Desde Washington, Trump vociferaba en las redes sociales que “esta es una revolución económica, y venceremos. Manténganse firmes, no será fácil, pero el resultado será histórico”. Del otro lado del Pacífico, el Ministerio de Finanzas chino condenaba los aranceles “excesivamente altos” de Estados

Unidos por considerarlos “una violación a las reglas económicas básicas, un acto de intimidación unilateral que va contra el sentido común” . Analistas coincidían en que con tarifas por encima del 35% el comercio se vuelve prácticamente imposible: a esos niveles, las empresas chinas pierden todo margen de ganancia y los bienes estadounidenses se tornan prohibitivos en China. La guerra comercial entró así en una zona desconocida, donde las dos mayores economías del mundo parecieran dispuestas a sacrificar el intercambio bilateral en pos de demostrar fortaleza.

“Una guerra comercial no conviene a nadie. Debemos permanecer unidos y resueltos para proteger a nuestros ciudadanos y negocios”, advirtió el presidente francés Emmanuel Macron en un mensaje público, reflejando la preocupación de los aliados. De hecho, la conmoción fue global: las bolsas de Nueva York a Tokio se tiñeron de rojo, con pérdidas récord de valor bursátil que superaron los 5 billones de dólares en solo dos días. El petróleo y otras materias primas se abarataron

abruptamente ante el temor de recesión, mientras los inversionistas buscaban refugio en bonos del Tesoro estadounidense. Muchas naciones afectadas clamaron por diálogo para evitar lo peor. El primer ministro británico, Keir Starmer, urgió a negociar un acuerdo comercial con Washington para “poner a salvo a las empresas británicas de la tormenta” e incluso insinuó posibles subsidios para capear el temporal. Otros optaron por la vía diplomática: Israel envió de emergencia a su primer ministro a Washington para discutir la tarifa del 17% que golpeaba a sus exportaciones, y Japón buscó comunicarse con Trump tras verse sujeto a un 24%. Algunos gobiernos, como la Unión Europea, anunciaron represalias equivalentes por miles de millones de dólares, aunque optaron por pausarlas temporalmente con la esperanza de negociar y evitar un desastre mayor. Trump mismo dio un paso táctico atrás el 11 de abril: concedió una tregua de 90 días en los aranceles

más altos para los países que no tomaron represalias, intentando aislar así a China. Sin embargo, la tensión global ya estaba desatada y ninguna moratoria temporal lograba disipar la incertidumbre.

Repercusiones en la agroindustria global

El campo fue el primer frente de batalla donde se sintieron las balas de esta guerra arancelaria. China, conocedora de la sensibilidad política de la agricultura en EE. UU., centró su respuesta en golpear las exportaciones agrícolas estadounidenses: soja, maíz, trigo, carne de cerdo y res quedaron sujetos a aranceles punitivos, en un esfuerzo explícito de Pekín por reducir su dependencia de los granjeros norteamericanos. Prácticamente todas las categorías de productos agropecuarios de EE. UU. enfrentan ahora impuestos adicionales en la frontera china. “Si se perjudican nuestros intereses,

de ninguna manera nos quedaremos de brazos cruzados”, había advertido el gobierno chino, y cumplió la promesa elevando las tasas hasta hacer casi prohibitiva la importación de alimentos estadounidenses. Las cifras son contundentes: la Asociación Americana de la Soya calculó que, sumando aranceles y otros gravámenes, llevar soja estadounidense a China implica hoy cerca de un 115% en impuestos. Para los agricultores del Medio Oeste, esto equivale a perder el mayor mercado mundial de granos de un plumazo. “Los productores de soja perdieron casi 20 mil millones de dólares en valor económico durante la guerra comercial de 2018-19”, recordó Ragland, señalando que mucha de esa demanda perdida fue capturada permanentemente por Brasil. Ahora temen un golpe aún mayor y más duradero. En palabras de Zippy Duvall, presidente de la Federación Agrícola Estadounidense, los agricultores están “en la mira de las represalias” y urge

buscar una resolución que no ponga a los granjeros como daños colaterales del conflicto.

En efecto, más del 20% del ingreso de las granjas de EE. UU. depende de las exportaciones. No existe mercado interno capaz de absorber de la noche a la mañana la enorme cantidad de soya, carne y otros alimentos que antes compraba China. “No se puede reemplazar ese nivel de demanda en el mercado doméstico”, explica Ishan Bhanu, analista de la firma Kpler. China representaba el 60% de la soja comercializada globalmente; había construido “todo un sistema proteico” –granjas de pollos y cerdos alimentados con harina de soya– alrededor de las importaciones desde EE. UU.. Al cerrarse esa válvula de escape, los productores estadounidenses acumulan inventarios sin vender, viendo caer los precios locales. Ya en 2024, antes de esta escalada, las exportaciones de soya de EE. UU. a China estaban en mínimos de varios años, desplazadas por las de Brasil. Ahora, con aranceles chinos que sobrepasan el 100%, es incierto si esa puerta podrá reabrirse incluso a largo plazo. “Ojalá prime la calma, pero financieramente estamos muy preocupados por lo que pasará con las cosechas que estamos sembrando esta primavera”, confesó Ragland a la prensa agrícola, dando voz al nerviosismo generalizado en el cinturón agrícola estadounidense.

Pero el impacto agroindustrial trasciende con creces a EE. UU. La decisión de Trump de gravar un 10% a todas las importaciones golpea también a los exportadores de alimentos en todo el mundo que abastecen al consumidor estadounidense. Latinoamérica, huerta fuera de temporada de Norteamérica, siente la pegada: en Chile, por ejemplo, la industria del salmón, las frutas frescas y el vino enfrenta la pérdida de competitividad en su destino clave. “Nuestra economía altamente abierta está a prueba de resiliencia”, tituló un medio chileno tras saberse que incluso un socio sin grandes disputas como Chile no escaparía al gravamen mínimo de 10% de Trump. Productos desde

arándanos peruanos hasta aguacates mexicanos entran ahora a EE. UU. con un sobreprecio arancelario, amenazando sus ventas. Los márgenes de los agricultores latinoamericanos, ya ajustados, podrían evaporarse si tienen que absorber ese costo para no perder clientes en el enorme mercado estadounidense. En México, las hortalizas y cervezas –exportaciones estelares al vecino del norte– quedaron inicialmente bajo un 25% punitivo por una disputa migratoria, antes de que se pactara una tregua parcial para Canadá y México. Aun así, muchos productores mexicanos temen que la espada de Damocles arancelaria vuelva a pender sobre sus envíos si las relaciones políticas se tensan de nuevo.

Paradójicamente, unos pocos jugadores globales encuentran oportunidades en este temblor. Los porcicultores de España, por ejemplo, vislumbran una ventaja inesperada: con China imponiendo 125% de arancel a la carne de cerdo de EE. UU., los exportadores españoles se posicionan para llenar el vacío y vender más jamones y paletas al mercado chino. “Hemos visto la luz al final del túnel donde la mayoría solo ve oscuridad”, comentaba un líder del sector porcino español, consciente de que la guerra arancelaria le abre un nicho que antes ocupaba el productor estadounidense. Brasil y Argentina, gigantes agroexportadores, también podrían capitalizar la coyuntura: con la soja norteamericana prácticamente vetada en China por el 125% de aranceles, los compradores chinos recurren con mayor avidez a las cosechas sudamericanas, potencialmente elevando los precios que perciben estos países. Sin embargo, esta bonanza para algunos puede venir acompañada de nuevos desequilibrios. Brasil ha aumentado tanto su dependencia de las ventas de soja a China que una contracción económica china o un cambio repentino de política podría dejar a sus agricultores expuestos. Por otro lado, con tantos proveedores reorientando sus flujos comerciales, los países importadores netos de alimentos en África o Medio Oriente podrían enfrentar volatilidad en los precios si los grandes exportadores

priorizan a China u otros mercados rentables en detrimento de ellos.

Mientras tanto, los pequeños empresarios alimentarios y agroindustriales en EE. UU. también acusan el golpe. Los procesadores y distribuidores que dependen de ingredientes importados ven elevarse sus costos un 10% de la noche a la mañana. “Las pequeñas empresas tendrán que subir los precios, recortar personal o incluso cerrar”, advirtió John Arensmeyer, analista de Small Business Majority, al evaluar el impacto de los aranceles en los emprendedores locales. Muchos importadores de alimentos gourmet, especias o bebidas extranjeras temen que el alza de precios por los aranceles ahuyente a sus clientes, reduciendo sus márgenes a cero. De igual forma, las grandes corporaciones alimenticias de EE. UU. anticipan dificultades: Coca-Cola y PepsiCo señalaron que el costo de edulcorantes, jugos y otros

insumos importados aumentará, forzándolos a ajustar sus estrategias. “Tendremos que accionar cada palanca a nuestro alcance para mitigar el impacto de los aranceles en nuestra estructura de costos”, declaró Andre Schulten, director financiero de Procter & Gamble, al anunciar que subirán precios de productos de consumo diario para compensar la “guerra arancelaria generalizada”. En definitiva, desde el granjero del Midwest hasta el tendero de barrio, la cadena agroalimentaria siente que camina por la cuerda floja en esta nueva era de proteccionismo agresivo.

Inflación y sacudida económica mundial

Más allá de las disrupciones sectoriales, la guerra arancelaria de Trump extiende sus efectos como una onda expansiva sobre la inflación y la economía global. En Estados Unidos, el consumidor de a pie pronto notará que su bolsillo sufre un golpe.

Los aranceles son, en la práctica, impuestos al consumo: las empresas importadoras pagan el gravamen en aduana, pero en la mayoría de los casos terminan trasladando ese costo a los precios de venta. “Probablemente los precios más altos obligarán a los consumidores a pagar la factura”, señalaron economistas al analizar la amplitud de los aranceles de Trump Productos cotidianos –desde ropa y electrodomésticos hasta alimentos importados– suben de precio. Gigantes del consumo masivo ya anuncian alzas: Procter & Gamble encarecerá pañales y productos de limpieza; PepsiCo advierte que sus bebidas y snacks podrían costar más para compensar insumos importados. Incluso las pequeñas

empresas, sin mucho colchón financiero, están repercutiendo el aumento de costos en sus clientes, o enfrentan la decisión de reducir su personal para sobrevivir.

Esta nueva ola inflacionaria llega en un momento delicado. Tras la crisis pandémica de 2020-21, EE. UU. había lidiado con niveles elevados de inflación no vistos en décadas, que recién comenzaban a moderarse hacia el rango del 4% a inicios de 2025. La imposición de un 10% universal a las importaciones actúa como un fuerte viento en contra de esa moderación. El propio gobierno, sin embargo, ha minimizado el problema: un informe oficial citó estudios que supuestamente mostraban “sin

correlación” entre los aranceles de la primera presidencia de Trump y la inflación, afirmando que el efecto sobre los precios fue muy leve. Muchos economistas independientes discrepan abiertamente de esa apreciación. Señalan que, aun si el efecto directo en índices generales pudiera diluirse, los consumidores sentirán los aumentos de ciertos bienes esenciales de manera tangible. Por ejemplo, el arancel encarece teléfonos móviles extranjeros, computadoras y televisores (aunque Trump eximió temporalmente parte de los electrónicos de consumo masivo, ya anticipa aranceles específicos sobre semiconductores próximamente). También bienes como muebles, neumáticos o herra-

mientas –muchos provenientes de Asia– verán incrementos. Para una familia trabajadora, el resultado es similar a un impuesto oculto: su dinero compra menos. La inflación subyacente podría escalar varios puntos porcentuales si las empresas logran traspasar la mayoría de costos al público.

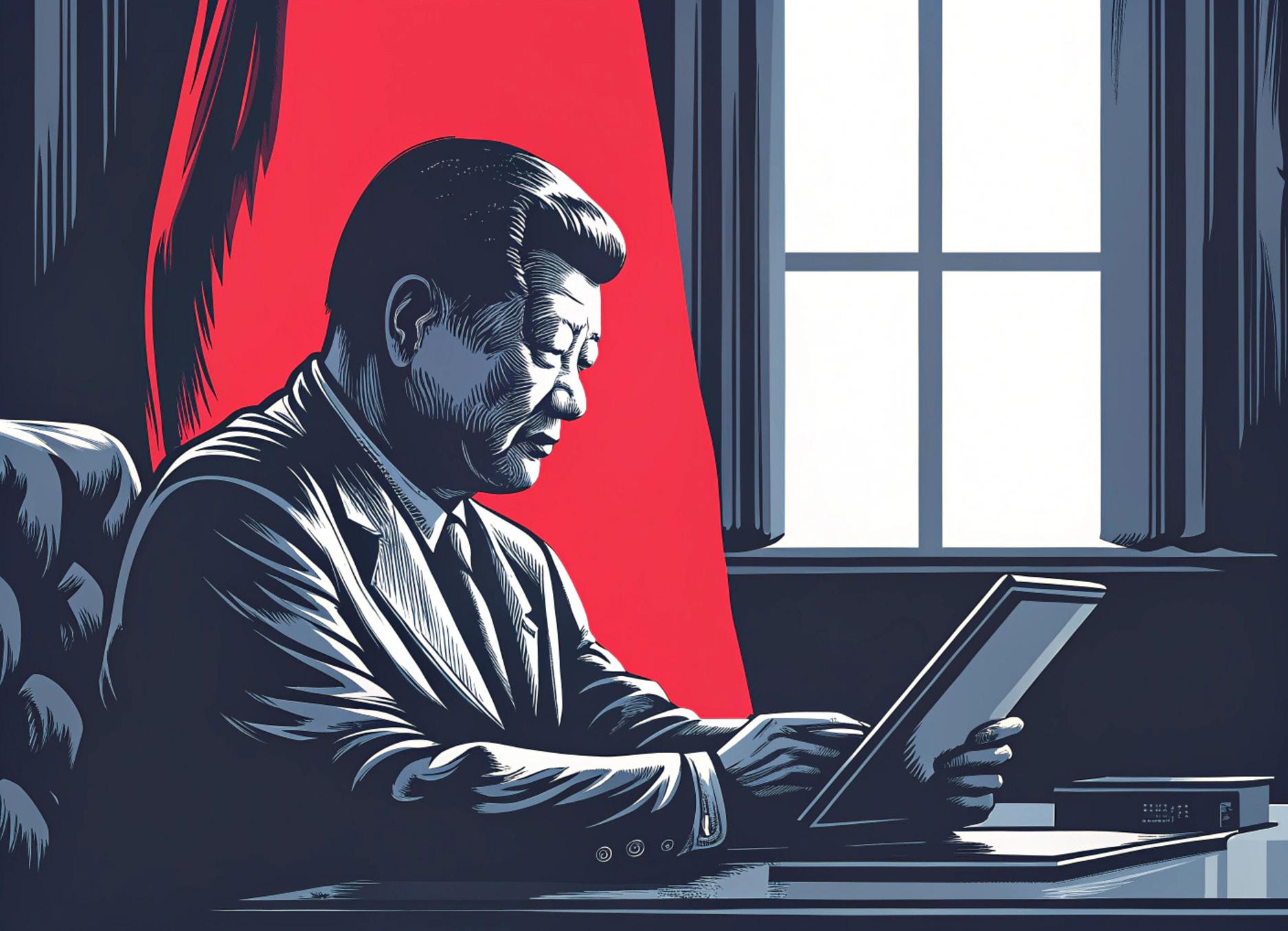

En China, a su vez, los aranceles del 125% a productos estadounidenses implican que ciertos bienes –por ejemplo, algunas especialidades agrícolas, carne o automóviles de lujo americanos– se encarezcan dramáticamente o desaparezcan de las tiendas. No obstante, el consumidor chino medio quizás lo note menos: China llevaba años diversificando sus proveedores y

promoviendo sustitutos locales precisamente para resistir un embate así. En las redes sociales chinas resonó un tono patriótico frente a la crisis: “¿Quién necesita Starbucks si tenemos Luckin Coffee? ¿Por qué comprar un iPhone pudiendo conseguir un Huawei?”, escribió un usuario en Weibo, celebrando consumir marcas nacionales en lugar de importar las de EE. UU.. Esta tendencia a reemplazar lo importado por producción local mitiga en parte la presión inflacionaria en China, a la vez que refuerza la narrativa gubernamental de autosuficiencia. Aun así, la depreciación del yuan a mínimos no vistos desde la crisis financiera de 2008 eleva el costo de todas las importaciones para China, lo que podría alimentar algo de inflación importada en sectores como energía o alta tecnología.

En la economía global, los efectos son bifrontes: por un lado, la desaceleración comercial puede enfriar la actividad económica, reduciendo la demanda y conteniendo ciertos precios (como se vio

en la caída del petróleo). Pero por otro, los cuellos de botella y alteraciones en la oferta generan presiones alcistas focalizadas. Europa, por ejemplo, teme que productos intermedios necesarios para sus fábricas aumenten de precio si se generan escaseces o si debe comprarlos a EE. UU. donde ahora son más caros por el 10%. Países emergentes enfrentan un dilema similar: algunos insumos agrícolas (piensos, fertilizantes, maquinaria) pueden encarecerse, complicando su seguridad alimentaria. Además, si el dólar se fortalece (como suele ocurrir en épocas de incertidumbre, al ser refugio de inversores), las monedas de países en desarrollo se debilitan, encareciendo todavía más sus importaciones esenciales y sumando leña al fuego inflacionario doméstico.

Los bancos centrales observan con preocupación. La Reserva Federal de EE. UU. se encuentra en la encrucijada de combatir una posible subida inflacionaria derivada de los aranceles justo cuando anticipaba reducir tasas para estimular la eco -

nomía debilitada por la guerra comercial. En otros lugares, desde Londres hasta Seúl, los formuladores de política monetaria calibran cómo responder si los precios de ciertos bienes se disparan o si el crecimiento se frena en seco. “En comparación a hace tres meses, no estamos tan optimistas sobre el consumidor”, admitió Jamie Caulfield, director financiero de PepsiCo, reflejando la merma en la confianza empresarial. La amenaza de estanflación (estancamiento económico con alta inflación) asoma en el horizonte si la situación se prolonga: el choque de oferta causado por los aranceles eleva costos a la vez que la actividad se resiente.

Las propias corporaciones globales han lanzado señales de alarma en sus reportes financieros. Casi 30 multinacionales alrededor del mundo recortaron sus previsiones de ingresos para 2025 en

las semanas posteriores al estallido arancelario. Fabricantes industriales, aerolíneas y navieras anticipan menores volúmenes de negocio; las cadenas minoristas temen un retroceso en el consumo si los precios siguen subiendo. En EE. UU., gigantes como American Airlines retiraron sus guías financieras para el año citando la incertidumbre comercial. “Tenemos que esperar certezas antes de tomar decisiones drásticas como cambiar proveedores o fórmulas de producto”, explicó el CFO de P&G, subrayando que la volatilidad regulatoria dificulta la planificación empresarial. En suma, el clima económico se ha enfriado: a las tensiones inflacionarias se suma un bajón de la confianza inversionista, que podría lastrar la recuperación global post-pandemia.

Un costo político y económico difícil de cosechar

A medida que pasan las semanas, queda claro que las consecuencias de los aranceles de Trump se extienden mucho más allá de la retórica combativa con que fueron presentados. La prometida revitalización manufacturera y defensa del trabajador estadounidense vienen acompañadas de considerables efectos secundarios. En los campos de Iowa y Illinois, los agricultores contemplan sus siembras con incertidumbre, preguntándose si habrá compradores en el otoño para sus cosechas. John Doe, un granjero de Illinois, resume su angustia mientras palpa un puñado de granos de soja de un silo rebosante: “Hemos perdido a nuestro principal cliente y no sabemos si volverá”. El gobierno de Trump, consciente del descontento en el corazón rural que forma parte de su base política, ha insinuado paquetes de ayuda para el agro similares a los subsidios que otorgó durante la guerra comercial de 2018. Pero muchos productores, orgullosos de competir en mercados abiertos, preferirían volver a vender sin trabas antes que depender de la caridad gubernamental. En el plano político interno, las medidas de Trump también han provocado divisiones. Varios estados importadores y exportadores de EE. UU. han elevado su voz en contra. California demandó formalmente al gobierno federal por los aranceles, acusando a Trump de extralimitarse en sus poderes y “causar daños financieros al estado y al país”. El recurso legal argumenta que la ley de Emergencias Económicas (IEEPA) no autoriza al presidente a “gravar todos los bienes que ingresan a EE. UU. a su antojo”, y que esa prerrogativa corresponde al Congreso. La demanda detalla el impacto ya tangible: “El nuevo régimen arancelario

del presidente Trump ha tenido efectos devastadores en la economía, creando caos en los mercados bursátiles y de deuda, borrando cientos de miles de millones en capitalización en horas, enfriando la inversión por una acción de consecuencias trascendentales sin aviso ni procedimiento, y amenazando con empujar al país a la recesión”. Son palabras inusualmente duras, reflejo del clima de ansiedad que reina en círculos económicos. Otros estados como Nueva York y Illinois estudian sumarse a batallas legales similares, mientras la Cámara de Comercio y asociaciones empresariales presionan al Congreso para frenar o moderar la agenda arancelaria. Hasta miembros del propio partido republicano, tradicionalmente promotores del libre comercio, han manifestado reparos en privado, preocupados por el impacto sobre las empresas de sus distritos.

En el ámbito internacional, los canales diplomáticos arden tras bambalinas. La Organización Mundial del Comercio recibió una queja formal de China, que acusa a EE. UU. de violar las reglas del sistema multilateral con sus aranceles “recíprocos”. La OMC, sin embargo, se encuentra en su hora más débil, con su mecanismo de arbitraje paralizado en años recientes; aún así, la disputa marca un terreno donde se libra también la narrativa: ¿es EE. UU. un socio confiable o un actor imprevisible? Aliados tradicionales de Washington, como la Unión Europea, están intentando un difícil equilibrio: condenan la política de hechos consumados de Trump, pero al mismo tiempo buscan negociar exenciones para evitar daños mayores a sus economías. Muchos comparten

la crítica de fondo a ciertas prácticas de China –subsidios industriales, transferencias tecnológicas forzadas–, pero repudian el método unilateral y confrontacional del presidente estadounidense. Mientras, Beijing hace gestiones activas para alinear a otros países en una posición común contra lo que denomina “coerción económica” de EE. UU., intentando presentarse irónicamente como defensora del sistema de comercio libre que antes criticaba.

Trump, fiel a su estilo, parece apostar al choque para luego negociar desde una posición de fuerza. Su gobierno ha insinuado que podría reducir los aranceles a China a niveles “razonables” (quizás 50% en lugar de 145%) si Beijing cede en ciertas demandas. Sin embargo, hasta la fecha ni Washington ni Pekín muestran signos de ceder sustancialmente. Cada parte espera que la otra parpadee primero. “Si EE. UU. sigue jugando a subir números con los aranceles, China ya no responderá”, declaró el Ministerio de Finanzas chino, dejando entender que más allá del 125% actual, cualquier tarifa adicional estadounidense sería solo “una broma en la historia de la economía mundial”. En otras palabras, los chinos han marcado un límite tolerable, pero también una línea roja que no cruzarán en represalias. Por su parte, Trump enfrenta en los próximos meses el escrutinio de resultados: deberá mostrar que su dura estrategia produce concesiones reales de socios comerciales o beneficios tangibles para el obrero estadounidense, antes de que el costo económico y político se vuelva insostenible.

La inteligencia artificial y blockchain optimizan cadenas alimentarias, impulsan certificaciones halal y reducen costos, pero profundizan brechas tecnológicas entre países desarrollados y emergentes.

La adopción de inteligencia artificial (IA) y blockchain está transformando procesos en la industria agroalimentaria global, según el informe Tridge Vision: AI Applications in Agri-Food Industry & Market Opportunities (marzo 2025). Empresas como Otafuku Holdings, que utiliza IA para desarrollar 200 variedades anuales de salsas en Japón, o Gatorade, que lanzó personalización de botellas con IA (octubre 2024), lideran esta tendencia. El informe destaca cómo países como Argentina, Corea del Sur y Filipinas digitalizan procedimientos comerciales para optimizar cadenas de suministro, mejorar eficiencia y reducir costos.

Avances tecnológicos vs. exclusión potencial

La implementación tecnológica, como el sistema digital de importación animal lanzado por Argentina (marzo 2024) con la participación del organismo SENASA, disminuyó los tiempos de inspección de un día a cinco minutos. Asimismo, plataformas como uTradeHub en Corea del Sur facilitan trámites de exportación. Sin embargo, países con baja capacidad tecnológica podrían enfrentar exclusión debido a la brecha digital. Según el informe, en 2023 el índice de transformación digital en comercio fue del 78% en países desarrollados, frente al 48% en África Subsahariana.

Certificación halal: transparencia vs. costos elevados

El informe resalta también el uso creciente de blockchain en certifica-

ción halal, mencionando declaraciones del Viceprimer Ministro de Malasia, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, quien afirmó en la Global Halal Summit 2024: “Malasia debe fortalecer su marco de certificación halal usando blockchain, siguiendo ejemplos de Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Australia”. Aplicaciones móviles como Scan Halal y Verify Halal reducen tiempos de verificación de ingredientes de minutos a segundos.

Impacto económico y proyecciones no detalladas

El informe incluye proyecciones económicas relevantes, como la reducción de exportaciones de arroz de Vietnam de 7.1 millones a 4 millones de toneladas para 2030, favoreciendo oportunidades

para India y Tailandia. Además, señala el crecimiento anual del mercado halal en Emiratos Árabes Unidos en un 5.5% hasta 2029. No obstante, el documento no especificó cifras exactas del impacto económico global de estas tecnologías ni detalló posibles riesgos específicos asociados a la falta de estandarización en datos críticos como emisiones de carbono.

Declaraciones corporativas vs. información limitada

Hyunwoo Lee, Lead Analyst de Tridge, destacó: “En Tridge, creemos en unir el poder de los datos, la tecnología, las redes y la experiencia humana para transformar, innovar e impactar positivamente en individuos, empresas y el mundo”.