4 minute read

La demonización del arrastre DE FONDO

„El fantasma del colapso es tan seductor, que prevalece la coyuntura y se pierde la perspectiva‰. La reflexión de Ana Parma, tiempo atrás (R&S #224), surgió por la reiteración de pronósticos catastróficos sobre la pesca, no obstante la estabilidad del desembarque mundial (FAO/Sofía 2022). Ahora los titulares son contra el arrastre de fondo, y con argumentos desproporcionados frente a la ausencia de certezas sobre la verdadera extensión e impacto de esta práctica. Y R&S volvió a recurrir a Parma. Es que a su condición de investigadora principal del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), le suma una sólida experiencia en el tema. Primero, integrando un equipo con los expertos Ray Hilborn, Simon Jennings y Michael Kaiser, que se dedicó a evaluar la incidencia del arrastre a escala internacional. Y ahora, junto a profesionales argentinos, aplicada a darle continuidad a ese trabajo en el ámbito de la pesca nacional.

R&S: œQué nos puede comentar sobre el trabajo junto a Hilborn?

Advertisement

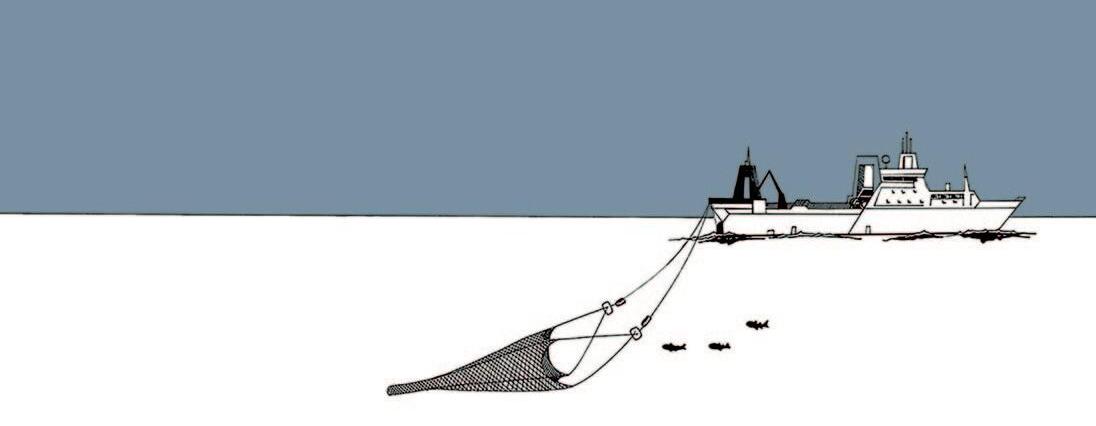

Parma: Básicamente, fue un relevamiento internacional para conocer el alcance e impacto que tiene el arrastre de fondo. Hoy se pescan, de esa manera, entre diez y veinte millones de toneladas, y su importancia como fuente de alimento y empleo es clara y reconocida. Entonces, y como en cualquier enfoque ecosistémico, hay que tomar las decisiones luego de balancear las demandas de la producción y las de la conservación. Y para eso se necesitan datos. A eso nos dedicamos.

R&S: Bueno, pero es innegable, por ejemplo, que hay un impacto en el fondo marino, con riesgo para algunos organismos o con alteraciones que pueden afectar su evolución⁄ Parma: Sin duda. Pasa con cualquier a actividad productiva, y de lo que se trata es de mitigar ese impacto comparando costos y beneficios asociados a las distintas alternativas de manejo. El relevamiento nos aporta la información necesaria para ese ejercicio, y a partir de allí identificar las mejores prácticas para cada ambiente en particular. Nuestros resultados, por ejemplo, mostraron que si bien hay una gran variabilidad en la intensidad e impacto del arrastre entre regiones, cuando las mortalidades por pesca de las especies pescadas se mantienen en niveles adecuados, los impactos sobre el ambiente son restringidos.

R&S: Como porteño, pienso en el tránsito de Buenos Aires, y en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Corrientes. El monóxido en hora pico debe ser intolerable pero no por eso se detiene el tránsito. Habrá que ver qué pasa a lo largo del día, de la semana, la incidencia del viento en la dispersión de los gases y demás⁄.

Parma: Así es. Hay muchas variables en juego, que hay que medir con precisión y, cuando hay riesgos, buscar la manera de reducirlos y sopesarlos con los que resultarían de una decisión como la de paralizar el tránsito.

R&S: Claro que una cosa es la esquina de 9 de Julio y Corrientes y otra muy distinta el mar⁄

Parma: Si, pero con la misma necesidad: indicadores claros. Por ejemplo, a propósito de la huella ecológica de la pesca y no hace mucho, un estudio calculó que el 55% de la superficie oceánica estaba afectada. Lo publicó una prestigiosa revista científica, y con el vértigo actual de las comunicaciones, tuvo títulos en todo el mundo. Pero resultó que en la base de cálculo, los datos de posicionamiento de buques habían sido analizados con poca resolución espacial. Cuando en otro estudio posterior afinamos esa resolución, ese 55% resultó ser sólo 5%. Y lo mismo sucedió con una comparación entre las superficies cubiertas por la pesca y la agricultura. La primera, antes del ajuste, era 4 veces mayor a la segunda, pero después se invirtió el resultado y la superficie agrícola resultó 3,5 veces mayor.

R&S: Y en el proyecto que participó, cuál fue el principal objetivo?

Parma: El objetivo fue estimar dos clases de indicadores: la extensión e intensidad del arrastre, y el impacto esperado sobre las comunidades del fondo marino. Y para eso buscamos datos de alta resolución colectados a partir de programas de seguimiento mediante bitácoras o monitoreo satelital, y en todas las plataformas del mundo.

R&S: Suena muy ambicioso⁄

Parma: Y lo fue, porque hablamos de todos los océanos del mundo, y de datos que cambian permanentemente, y son colectados y almacenados con distinto grado de procesamiento por instituciones regionales y administraciones pesqueras de muchos países. Pero logramos una buena cobertura. Hubo vacíos importantes, claro, pero a partir de partes de pesca o sistemas VMS, conseguimos información de 34 regiones, y con una metodología desarrollada por el equipo, fue posible pasar los datos de monitoreo a estimaciones de superficie arrastrada y mapas de frecuencia del arrastre. Luego cruzamos la información con estimaciones disponibles sobre lo que tardan las comunidades del fondo en recuperarse tras el paso de la red, y pudimos predecir el grado de impacto esperado en cada una de las zonas estudiadas. El trabajo parecía inabarcable, pero cuando en las fuentes hubo buena recepción y nos facilitaron el acceso a los datos, los avances fueron significativos. Y, claro, hubo mucha tarea en conjunto, compartiendo talleres y pactando acuerdos con instituciones y gobiernos en muchos países.

R&S.: Fue ese el objetivo de la exposición que hizo en el Consejo Federal Pesquero?

Parma; Diría que puede ser el resultado. La invitación que recibí fue para presentar la controversia sobre el arrastre de fondo y explicar el proyecto que estamos encarando en Argentina junto a Noela Sánchez-Carnero, María Eva Góngora y Ricardo Amoroso. La idea es darle continuidad al trabajo anterior, estandarizar los procedimientos de cálculo con las flotas locales, y así disponer de indicadores de impacto de manera regular. El arrastre de fondo es una práctica muy extendida pero también controvertida, y es necesario tener datos fidedignos para confrontar las críticas y mejorar las prácticas. Además, es información con valor agregado porque la demanda la certificación de pesquerías, una condición cada vez más exigida en el comercio internacional.