Il quarto volume dell’ambito antropologico di Insegnare.LIM si sviluppa lungo due scelte di fondo che caratterizzano tutto il percorso: la scansione mensile ed i percorsi integrati con la Lavagna Interattiva Multimediale. Queste scelte, valide in generale, sono particolarmente produttive per la classe e l’ambito al quale si riferisce questa guida.

Il percorso dell’ambito antropologico si presta particolarmente ad una suddivisione a tappe. Per un controllo costante della programmazione didattica, il curricolo può essere facilmente suddiviso per ciascun mese dell’anno scolastico.

Le singole schede, o un percorso articolato su più schede, sono utilizzabili indipendentemente dalla programmazione mensile o dalla collocazione pensata dall’autore. Anche per questo motivo, le attività basate sui materiali digitali sono presentate al termine di ogni quadrimestre: i docenti potranno decidere in quale momento o in che misura utilizzarli in classe.

Con un gioco di parole, si potrebbe dire che le attività digitali presentate in Insegnare.LIM non sono esclusivamente digitali.

Le proposte che si trovano al termine di ogni quadrimestre sono collegate al percorso delineato dallo schedario e si integrano ad esso.

Molto spesso, nelle indicazioni didattiche delle attività digitali, si farà riferimento ad una scansione che vede il lavoro su carta e quello alla Lavagna Interattiva Multimediale alternarsi in fasi diverse. È necessario evitare, infatti, che le opportunità offerte dall’introduzione delle LIM nella didattica rimangano confinate nel ruolo di arricchimento della lezione.

Nelle prossime pagine verranno presentate soluzioni e strategie che intendono valorizzare il contributo delle nuove tecnologie nella metodologia didattica. Questa scelta è ancor più rilevante se messa in relazione ad un obiettivo importante quale la progressiva acquisizione del metodo di studio.

L’acquisizione del metodo di studio prevede lo sviluppo di una competenza complessa che richiede tempo ed attività costanti. In genere le vacanze di Natale e Pasqua coincidono con momenti di lavoro particolarmente intenso. Il periodo di chiusura delle scuole può essere spesso causa di un rallentamento anche significativo degli apprendimenti degli alunni.

All’interno di Insegnare.LIM sono previste due diverse sezioni relative ai compiti di Natale e Pasqua, che il docente potrà fotocopiare in tutto o in parte e distribuire ai bambini.

Un altro importante strumento di lavoro, presente in Insegnare.LIM, è rappresentato dai materiali per la verifica e la valutazione delle competenze.

Al termine del primo e del secondo quadrimestre, vengono fornite:

• pagine per la verifica delle attività svolte;

• pagine per la registrazione e la sintesi dei dati;

• pagine per la compilazione delle schede di valutazione.

Anche in questo caso, il docente deciderà se utilizzare i materiali proposti in modo integrale, oppure se utilizzarli come punto di partenza e personalizzarli.

È importante, per quanti vorranno seguire in modo sistematico le proposte didattiche presenti nella guida, che le attività e le procedure di verifica siano connesse in modo significativo. Per sottolineare questo aspetto, abbiamo voluto fornire una valutazione di fine quadrimestre e di fine anno fortemente integrate al percorso di Insegnare.LIM.

I materiali messi a disposizione consentono di condurre vere e proprie lezioni con la Lavagna Interattiva Multimediale con un normale videoproiettore. Anche se, in questo secondo caso, si perde una parte dell’interattività, rimangono comunque significativi i contributi all’attività didattica. Come si è già accennato, i prodotti digitali non andrebbero presentati a parte, ma integrandoli con le proposte contenute nelle schede didattiche.

Una parte dei materiali stessi fanno riferimento allo sviluppo del metodo di studio, altri sono approfondimenti ed esercitazioni sui contenuti.

In entrambi i casi, si è cercato di valorizzare il contributo sotto il profilo della metodologia didattica. Una descrizione più accurata di questa distinzione, tutt’altro che sottile, viene articolata nelle pagine seguenti.

Negli ultimi anni, ad un uso sempre più intensivo del personal computer nella didattica, si è affiancata la diffusione di un nuovo strumento: la Lavagna Interattiva Multimediale. Dietro questo cambiamento, apparentemente tutto informatico, si riescono ad intravedere possibilità metodologiche piuttosto interessanti.

Sul versante delle opportunità metodologiche, INSEGNARE.LIM propone una soluzione integrata tra materiale cartaceo e digitale. A supporto di questa scelta, c’è la convinzione che le risorse per la LIM, da sole, non possono innovare la didattica o fornire aiuti sostanziali agli apprendimenti dei bambini. Per questo motivo, non verranno proposti giochi animati, prodotti multimediali o software dedicati. Ai docenti verrà fornito qualcosa di tecnologicamente molto più semplice, ma enormemente più interessante e produttivo sotto il profilo del rapporto di insegnamento e apprendimento: idee e strategie didattiche.

È utile ricordare che tutte le soluzioni proposte possono essere utilizzate, rinunciando ad una pur significativa interattività, con un videoproiettore collegato ad un computer.

Indubbiamente, la Lavagna Interattiva Multimediale rappresenta una innovazione significativa nel panorama delle tecnologie per la didattica.

A differenza di altri strumenti precedentemente sperimentati, le LIM sono espressamente pensate per essere introdotte nelle aule scolastiche e si basano su un’idea tutto sommato semplice: espandere le funzioni della lavagna collegandola al computer.

Malgrado questo, però, è fondamentale che i docenti sappiano cosa aspettarsi da questa come da qualsiasi altra innovazione.

Appiattire la didattica su un versante tutto incentrato sugli aspetti ludici e multimediali potrebbe non essere una prospettiva condivisibile, per molti docenti.

Gran parte dei prodotti software attualmente in circolazione e destinati alla LIM si possono dividere in due grandi categorie:

• gli Edutainment, ovvero i programmi che coniugano insegnamento e intrattenimento (Education e Entertainment). Sono i software che, sotto una impostazione molto simile a quella dei videogiochi, nascondono degli intenti didattici;

• i Learning Object. Sono percorsi di apprendimento strutturati. Un insieme di istruzioni e verifiche che dovrebbero consentire agli alunni, autonomamente, di costruire i propri apprendimenti.

I materiali contenuti in Insegnare.LIM partono da tutt’altro punto di vista ed hanno ambizioni ben diverse.

Insegnare.LIM è un progetto che si basa in modo sostanziale sul potenziamento della relazione di insegnamento-apprendimento. Le risorse didattiche non sono pensate per intrattenere i bambini o per catturare genericamente la loro attenzione. Esse sono, piuttosto, costruite intorno alla necessità del docente di strutturare una lezione completa ed efficace.

Dovendo anticipare la loro descrizione con un nome, si potrebbero definire Teaching Object: oggetti utili al docente per fare lezione.

Contrariamente ai Learning Object, espressamente pensati per far lavorare gli alunni in modo autonomo (con il rischio, spesso, di perdere i più deboli o i meno motivati), i Teaching Object di Insegnare. LIM sono pensati come risorse per condurre la lezione, per attivare tutti gli alunni, per scandire le tappe del lavoro.

Per questo, prima di utilizzare i materiali digitali contenuti nel CD, si consiglia un’attenta lettura delle indicazioni metodologiche.

Le risorse allegate alla guida possono essere utilizzate solo in abbinamento alle schede e alle procedure descritte nelle pagine seguenti. Diversamente, non sarebbero di alcuna utilità.

Per una maggior chiarezza espositiva, le lezioni con la LIM sono state raggruppate alla fine di ogni quadrimestre. Questa scansione non è l’unica possibile, tanto più che il docente potrà proporre le attività con gli strumenti digitali in qualsiasi periodo dell’anno e gestirle con la dovuta flessibilità. In realtà, la scansione quadrimestrale serve solo per consentire una facile consultazione, in base alla programmazione mensile delle attività.

Da un punto di vista tecnico, le attività digitali richiedono competenze informatiche minime. Tutte le risorse multimediali (immagini, suoni, animazioni) sono già contenute nei singoli file. Sarà sufficiente lanciare lo strumento digitale desiderato per essere immediatamente operativi.

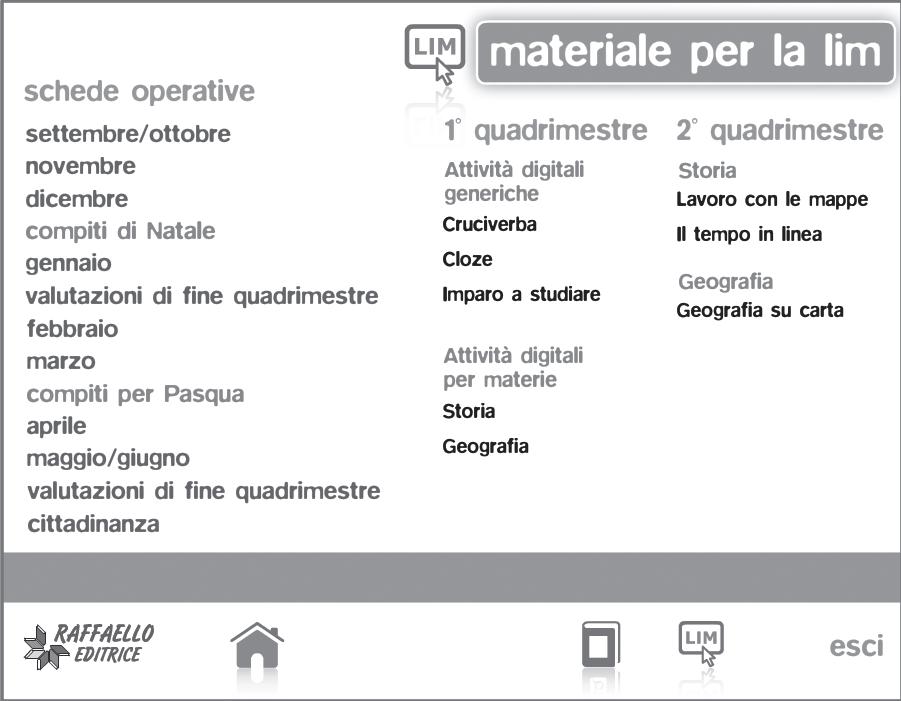

Il CD allegato a Insegnare.LIM contiene una serie di risorse digitali facilmente identificabili nella schermata principale del CD:

• Le schede in formato PDF. Le pagine operative di Insegnare.LIM sono presentate anche in forma digitale, per essere proiettate alla LIM. In questo modo risulterà agevolata, ad esempio, la spiegazione dell’esercizio o la correzione collettiva dei lavori. Le schede in formato PDF possono essere gestite con il software caratteristico del modello di LIM in dotazione (ad esempio per sottolineare, scrivere o cancellare).

• Materiale per LIM. Sono i materiali digitali sicuramente più interessanti. I materiali interattivi consentono di integrare le normali attività di classe con strumenti digitali di approfondimento o consolidamento.

• Libro sfogliabile. È un vero e proprio libro digitale, sfogliabile tramite l’apposito player.

Anche nel

CD, i materiali interattivi sono organizzati con la stessa scansione della guida.

Per accedere alle risorse di ciascuna lezione è sufficiente cliccare sull’argomento desiderato. Come già accennato nelle pagine precedenti, tutte le attività con la LIM fanno riferimento e si integrano alle soluzioni proposte in cartaceo.

Per questo motivo, le descrizioni delle attività digitali faranno costante riferimento al contenuto della guida e alle schede operative.

Tutte le schede operative, inoltre, sono accompagnate da un sistema di icone che segnala la presenza

di risorse aggiuntive sul CD. Icona digitale: la scheda fa parte di uno dei percorsi legati alla LIM ed è accompagnata da risorse digitali. Per sapere come utilizzare la scheda in abbinamento all’attività per la LIM, si può fare riferimento alle pagine di descrizione dell’attività, raccolte al termine di ogni trimestre.

Periodo dell’anno Disciplina Competenze/Abilità Obiettivi specifici di apprendimento Pagine

Verificare i prerequisiti necessari all’avvio dello studio.

Conoscere gli aspetti fondamentali delle prime civiltà.

SETTEMBREOTTOBRE Storia

Saper studiare una civiltà: i Sumeri.

Osservare lo sviluppo delle civiltà: i Babilonesi.

NOVEMBRE Storia

DICEMBRE Storia

Saper operare confronti tra le civiltà: gli Assiri.

Dalla preistoria alla storia. 13, 14, 15

Le civiltà della Mesopotamia. 16, 31, 45, 52

Le caratteristiche delle città sumere. 17, 18

Miti e religione dei Sumeri. 19, 20, 21

La società sumera. 22, 23, 24, 25

Le innovazioni dei Sumeri. 26, 27, 28, 29, 30

La società babilonese. 46, 48, 49, 51

La città. 47, 50

Le innovazioni e la cultura. 53, 54, 56

La mitologia. 55

La Mesopotamia ieri e oggi. 57

Confrontare le diverse civiltà. 58, 59

Introduzione alla civiltà egizia. 73, 74

Influenza degli elementi geografici sulla storia egizia. 75, 76,77

GENNAIO Storia

Saper organizzare le informazioni relative a una civiltà complessa: gli Egizi.

Approfondire la conoscenza di una civiltà complessa: gli Egizi.

La società egizia. 78, 79, 80

Le città e le costruzioni. 81, 82,119, 120

La scuola e la scrittura. 83, 84, 85, 86

La vita quotidiana. 87, 88

La religione e i riti. 115, 116, 117, 118

Tutankhamon. 121

La vita quotidiana. 123, 124

Approfondire la civiltà. 122, 125, 126

FEBBRAIO Storia

MARZO Storia

Saper confrontare civiltà diverse: gli Indiani e i Cinesi.

Saper rappresentare le civiltà su una mappa. 159, 163

I miti e la religione.

161, 162, 166

La società e la cultura. 160, 164, 165

Le società a confronto. 167

I Fenici e le innovazioni.

Il contesto geografico.

Saper confrontare civiltà diverse: i Fenici e gli Ebrei.

Saper schematizzare le informazioni relative a una civiltà.

APRILE Storia

MAGGIOGIUGNO Storia

Avviare il metodo di studio.

183, 184, 185

186

La scrittura. 187, 188

Gli Ebrei e la religione.

Approfondire e confrontare le civiltà.

189, 190, 191, 192, 194

193, 195, 196, 197

Introduzione della civiltà cretese. 225

Il palazzo e il Minotauro. 226, 230

La navigazione. 227

L’arte e la cultura. 228, 229

La fine della civiltà cretese.

232

Schematizzare la civiltà cretese. 231, 233

La civiltà micenea. 234, 235

L’Iliade e l’Odissea. 236, 237

Le armi. 238

Schematizzare la civiltà micenea. 239

I Dori. 253

La rinascita dei commerci e delle città. 254, 255

La religione. 256

Avviare il metodo di studio.

Atene e Sparta. 257,258, 259, 260

La vita quotidiana. 261, 262

Filippo e Alessandro. 263, 264

Schematizzare la civiltà greca. 265

Periodo dell’anno Disciplina Competenze/Abilità Obiettivi specifici di apprendimento Pagine

Gli strumenti del geografo. 32, 33

Costruire carte geografiche. 34, 35

SETTEMBREOTTOBRE Geografia

Conoscere gli strumenti della geografia.

Saper interpretare le carte geografiche. 36, 37, 41

L’orientamento. 38, 39, 40

Grafici e tabelle. 42

Il clima e i suoi fattori. 60, 62, 63,70

La formazione dei venti. 61

NOVEMBRE Geografia

DICEMBRE Geografia

Saper interpretare il clima e le sue caratteristiche.

GENNAIO Geografia

Conoscere gli elementi essenziali dell’Unione Europea.

Dati e statistiche relative al clima. 64, 65

La meteorologia. 66, 67

Il clima in Italia e nel mondo. 63, 68, 69

Informazioni sull’Unione Europea. 89, 90, 95

I dati geografici dell’Unione. 91, 92, 93,94, 99

L’economia dell’Unione. 96, 97

Il clima in Europa. 98

La formazione geologica dell’Italia. 127,128

La montagna. 129

Conoscere gli ambienti geografici: la montagna.

Le Alpi. 130, 131, 132,133, 134, 135,136

Aspetti paesaggistici e antropici delle Alpi 137, 138

Gli Appennini.

Conoscere gli ambienti geografici: montagne e vulcani.

FEBBRAIO Geografia

Conoscere gli ambienti naturali: colline e pianure.

Conoscere gli ambienti geografici: fiumi e laghi.

MARZO Geografia

168,169, 171

Flora, fauna e parchi. 170, 172

I vulcani in Italia e in Europa. 173, 174

Le colline italiane.

Le pianure.

I fiumi italiani.

I fiumi più lunghi.

Classificare i fiumi.

I fiumi e le città.

I fiumi sotterranei.

I laghi italiani.

I mari e le coste.

Conoscere gli ambienti geografici: i mari.

175, 176, 177

178, 179, 180

198, 199

200, 201

202, 203

204

205

206, 207, 208

209, 210, 212, 213

Le parole del mare. 211

Isole e golfi.

Conoscere gli ambienti geografici: le coste.

APRILE Geografia

Conoscere gli aspetti costitutivi del paesaggio antropico.

MAGGIOGIUGNO Geografia

Conoscere la geografia economica.

240, 241

Le città della costa. 242

Le città italiane.

Il centro e la periferia.

Aspetti caratteristici delle città.

L’occupazione in Italia.

I settori economici.

L’industria in Italia.

243, 244, 245, 246

247, 248

249, 250

266

267, 268, 269

269

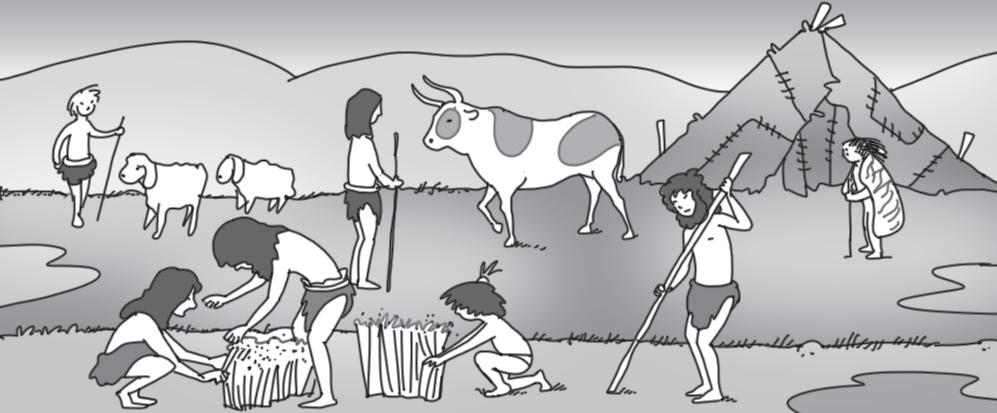

Durante la classe quarta i bambini studieranno le prime civiltà apparse nella Storia.

Può essere utile, però, recuperare quanto già affrontato l’anno precedente, con un breve ripasso sulla preistoria.

Anche la riproposizione della linea del tempo potrebbe portare dei vantaggi.

Le prime settimane della classe quarta possono essere utilizzate per recuperare alcune informazioni approfondite durante l’anno scolastico precedente. In particolare potrebbe essere interessante ristabilire i confini tra il periodo storico e quello preistorico e il rapporto di questi ultimi con la scrittura.

Oltre alle schede presentate nelle pagine precedenti, i bambini possono essere portati a riflettere sulla labilità della memoria e sulla necessità, tutt’ora valida, di registrare i fatti più importanti su supporti esterni.

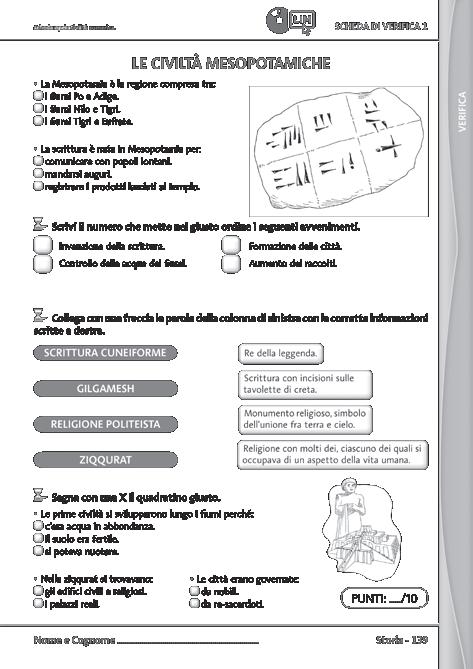

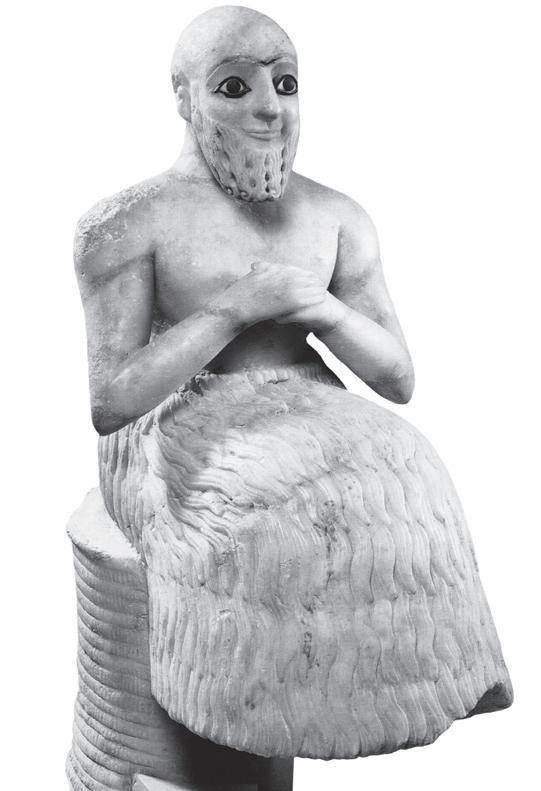

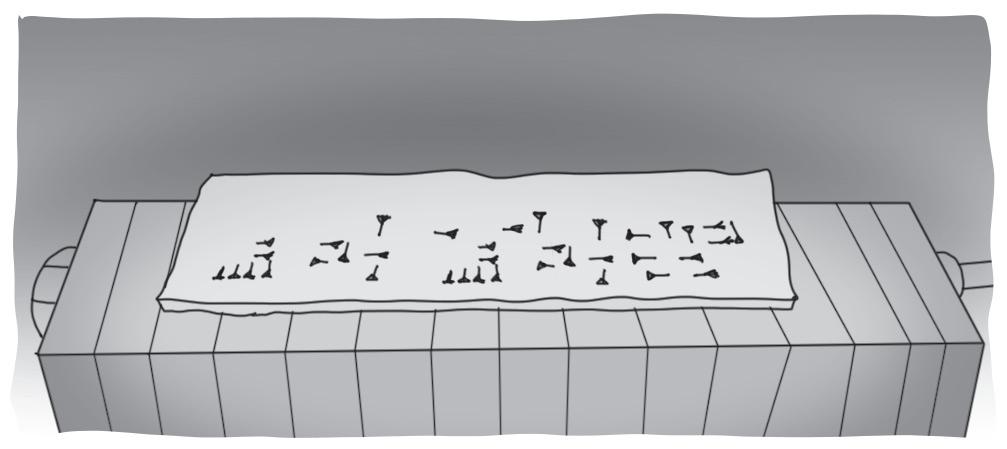

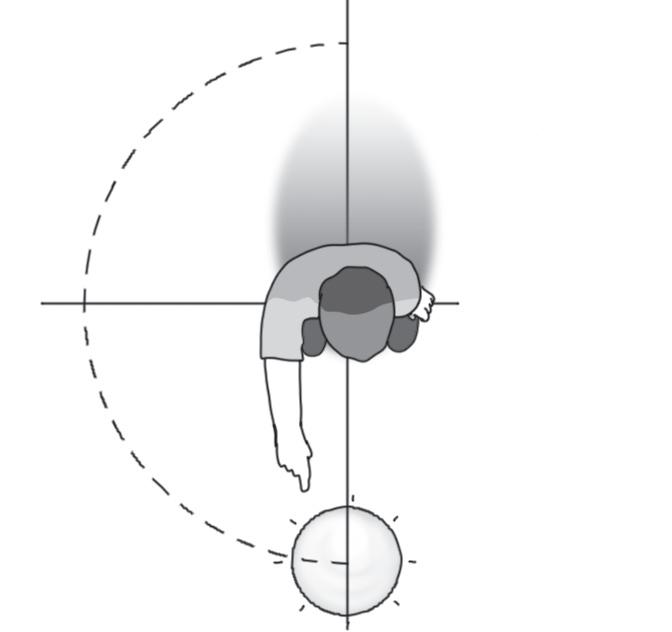

Sempre nel mese di settembre si affronterà la civiltà a cui si attribuiscono le prime testimonianze scritte: quella sumera (figura 1).

Essa verrà inserita nella più generale cultura mesopotamica, della quale si presenteranno le successive civiltà babilonese e assira.

Il succedersi di diversi popoli nello stesso territorio, particolarmente favorevole ad insediamenti basati sull’agricoltura, fornirà l’occasione per riflettere sulle condizioni ambientali che hanno favorito l’evoluzione delle prime civiltà.

Anche il passaggio che ha portato alla progressiva sedenterizzazione dei primi pastori nomadi sarà inserito nel processo storico che ha portato alla formazione delle prime città e, successivamente, alla scrittura.

La società sumera verrà presentata nei suoi aspetti fondamentali:

1. il luogo e il tempo in cui la civiltà si è sviluppata

2. la struttura sociale

3. la vita religiosa

4. le fonti materiali rinvenute in Mesopotamia

5. i racconti mitologici

6. l’arte

Il complesso di questi argomenti fornirà ai bambini un quadro generale della civiltà presentata e potrà essere utilizzato, nel corso dei mesi, per mettere a confronto i diversi argomenti studiati.

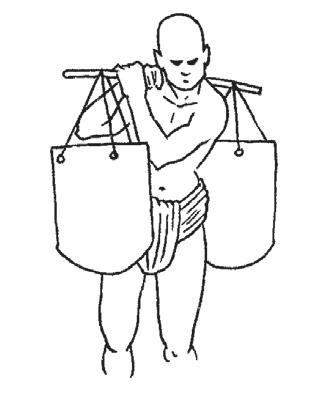

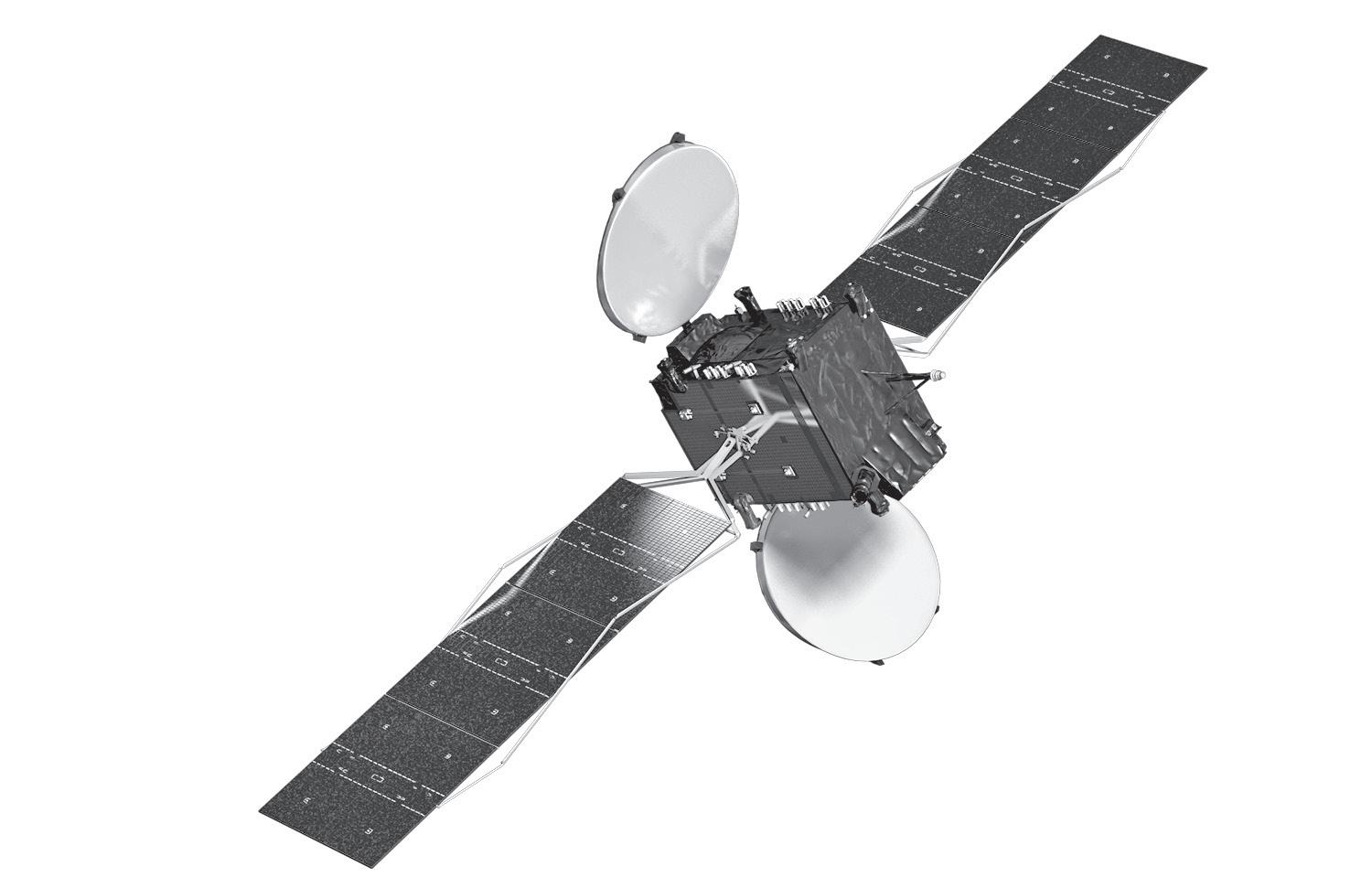

Il curricolo di geografia parte con una prima definizione del lavoro del geografo e dei suoi strumenti (figura 2).

Anche in un’epoca in cui la digitalizzazione ha consentito una rappresentazione sempre più accurata e – apparentemente – automatica dello spazio, il ruolo del geografo rimane sempre centrale.

La costruzione di una mappa geografica e le caratteristiche fondamentali di quest’ultima verranno presentate con una serie di schede e di attività digitali, al termine del primo quadrimestre.

Può essere utile, infine, cogliere le opportunità interdisciplinari offerte, in modo particolare, da questa parte del curricolo di geografia.

Le misurazioni dello spazio, le riduzioni in scala e il lavoro sui meridiani e sui paralleli offrono molte opportunità di intersecare il lavoro geografico con quello tipicamente geometrico-matematico.

Ricordi cosa hai studiato lo scorso anno? Collega ogni parola con la corretta definizione.

LA PREISTORIA

IL PALEOLITICO

IL NEOLITICO

Osserva le immagini e completa le descrizioni, colorando e inserendo le parole adeguate.

Dopo aver ricavato informazioni dalle fonti, lo storico deve ordinarle sulla linea del tempo. Alcuni eventi sono accaduti in date precise, di altri si può stabilire una data approssimativa; alcuni periodi sono brevi, altri lunghissimi. Lo storico usa diverse misure di tempo.

• Gli anni = durano 365 giorni • I millenni = durano mille anni

• I secoli = durano 100 anni • Le ere = durano milioni di anni

Indica sulla linea del tempo le seguenti date.

LEGENDA: 1 SECOLO

200 a.C. Nascita di Gesù

Indica e colora sulla linea del tempo.

LEGENDA: 1 SECOLO

Fai un po’ di calcoli.

• La casa di mia nonna ha quasi un secolo e mezzo: significa che ha circa anni.

• La mia città ha due millenni di storia: significa che è sorta circa anni fa.

• Le mura del mio paese hanno 6 secoli: significa che sono state costruite anni fa, nel .

- Storia

I primi villaggi del neolitico sorsero lungo il corso dei fiumi. Colora i quadrati relativi ai motivi che, secondo te, portarono a questa scelta.

Le comunicazioni erano più facili.

Era possibile irrigare i campi.

C’era sempre acqua da bere.

I bambini si potevano divertire.

Gli animali potevano essere lavati.

Si poteva raggiungere i villaggi vicini a nuoto.

Gli uomini si potevano lavare più facilmente.

I fiumi proteggevano dai nemici.

Si potevano buttare i rifiuti nel fiume.

Si potevano lavare piatti e vestiti.

Leggi attentamente questo testo, poi rispondi alle domande riportate sotto:

Inizialmente, gli abitanti dei villaggi producevano tutto ciò di cui avevano bisogno: erano cioè autosufficienti. Ogni gruppo familiare coltivava la terra, allevava gli animali, costruiva i propri attrezzi e intrecciava i tessuti.

Nelle zone più fertili, grazie all’irrigazione, gli alberi da frutto ed i cereali davano raccolti sempre più abbondanti.

Una parte di quei prodotti poté essere accumulata e poi scambiata con i villaggi vicini. In questo modo, non fu più necessario che tutti gli abitanti del villaggio si dedicassero alla produzione di cibo. Alcuni divennero artigiani ed altri mercanti: si specializzarono, cioè, in altri lavori.

I villaggi capaci di vendere una maggiore quantità di risorse si ingrandirono sempre di più, fino a diventare vere e proprie città.

• Cosa vuol dire che i villaggi erano autosufficienti?

I villaggi erano capaci di produrre ciò di cui avevano bisogno.

Il cibo era appena sufficiente per gli abitanti.

I villaggi non riuscivano a produrre a sufficienza.

• Perché una parte dei prodotti dei villaggi poté essere scambiata?

Perché non era sufficiente per le esigenze del villaggio.

Perché il villaggio produceva più del necessario.

Perché i mercanti volevano commerciare.

• Cosa comportarono gli scambi commerciali con i villaggi vicini?

I villaggi iniziarono a soffrire per la mancanza di prodotti alimentari.

I villaggi si impoverirono per la mancanza di prodotti.

Nei villaggi nacquero dei nuovi lavori: mercanti ed artigiani.

• Quale fu la conseguenza principale degli scambi commerciali?

Alcuni villaggi si ingrandirono sempre di più, fino a diventare vere città.

Alcuni villaggi si arricchirono, ma rimasero sempre piccoli villaggi.

I commercianti più ricchi fondarono delle grandi città.

Leggi attentamente il testo, poi inserisci negli spazi le parole corrette.

In , a partire dal 3300 a.C. circa si svilupparono alcune importanti civiltà: quella dei Sumeri, dei Babilonesi e degli Assiri. Questi popoli vivevano nei territori compresi tra i fiumi ed

Ogni anno e nello stesso periodo, i fiumi straripavano e allagavano . Perciò i contadini costruirono e delle dighe che resero possibile la dei terreni. In Mesopotamia si producevano soprattutto cereali e frutta. Anche l’artigianato era molto sviluppato. Le città della Mesopotamia erano così ricche da riuscire a vendere ai popoli vicini molto richieste: vasi di ceramica, gioielli ed utensili.

Ora completa la mappa concettuale con le informazioni ricavate dal testo riportato qui sopra.

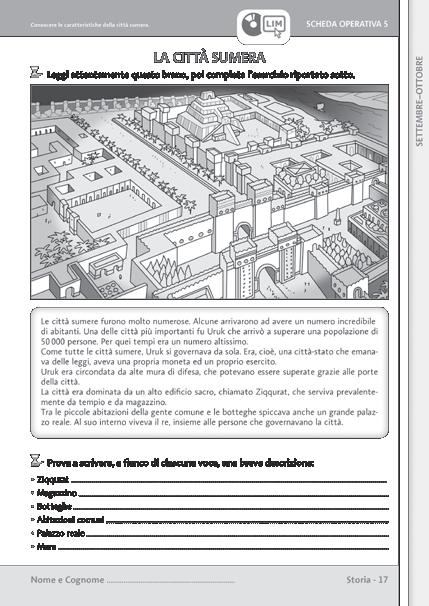

Leggi attentamente questo brano, poi completa l’esercizio riportato sotto.

Le città sumere furono molto numerose. Alcune arrivarono ad avere un numero incredibile di abitanti. Una delle città più importanti fu Uruk che arrivò a superare una popolazione di 50 000 persone. Per quei tempi era un numero altissimo.

Come tutte le città sumere, Uruk si governava da sola. Era, cioè, una città-stato che emanava delle leggi, aveva una propria moneta ed un proprio esercito.

Uruk era circondata da alte mura di difesa, che potevano essere superate grazie alle porte della città.

La città era dominata da un alto edificio sacro, chiamato Ziqqurat, che serviva prevalentemente da tempio e da magazzino.

Tra le piccole abitazioni della gente comune e le botteghe spiccava anche un grande palazzo reale. Al suo interno viveva il re, insieme alle persone che governavano la città.

Prova a scrivere, a fianco di ciascuna voce, una breve descrizione:

• Ziqqurat

• Magazzino

• Botteghe

• Abitazioni comuni

• Palazzo reale

• Mura

Leggi il testo riportato qui sotto, poi rispondi alle domande.

Nelle città sumere, l’edificio più importante era sicuramente la ziqqurat, un grande tempio a forma di piramide. Le ziqqurat erano costruite in modo da prevedere diversi piani collegati da lunghe scalinate esterne. Ogni piano era caratterizzato da una terrazza. Le ziqqurat furono costruite principalmente per motivi religiosi. Infatti, avvicinavano gli uomini al cielo, dove i Sumeri pensavano che abitassero gli dei. Per questo motivo, il tempio vero e proprio sorgeva sulla cima della ziqqurat. Da quella posizione, i sacerdoti studiavano il percorso delle stelle e dei pianeti. I religiosi sumeri erano, infatti, anche astrologi. Oltre ai motivi religiosi, le ziqqurat erano anche il centro economico e politico più importante della città. Al loro interno si trovavano laboratori di artigiani, dai quali uscivano prodotti tessili, pane, armi e monili. Al piano terra venivano conservate le scorte di grano, che i sacerdoti distribuivano nei periodi di carestia. Le ziqqurat erano importanti anche perché contenevano gli uffici per amministrare le città e il mercato. Ben separati da questi luoghi rumorosi, infine, alcuni locali dell’edificio erano destinati alle scuole e alla biblioteca.

• Che cosa erano la ziqqurat?

• Per quale motivo principale vennero costruite?

Disegna qui una ziqqurat seguendo la descrizione che hai appena letto.

• Quali attività si svolgevano nelle ziqqurat?

• Cosa veniva osservato dalla sommità delle ziqqurat?

• Cosa si conservava al piano terra?

Leggi il brano riportato qui sotto. Le informazioni in esso contenute ti saranno necessarie per risolvere il cruciverba.

I Sumeri erano politeisti, cioè adoravano molti dei. La loro religione era anche antropomorfa, in quanto gli dèi avevano forma umana. Le religioni che, invece, adorano un solo Dio vengono definite monoteiste. Ogni città sumera aveva una propria divinità protettrice che, secondo i suoi abitanti, era più potente di tutti gli altri. La città di Nippur, per esempio, era protetta Enlil, il Vento. Con la sua potenza poteva radunare le nubi e scatenare le tempeste contro i nemici, anche se il dio della tempesta si chiamava Marbu. Un dio particolare era Dumuzi, il quale ogni autunno veniva ucciso in un terribile scontro. In primavera, invece, tornava miracolosamente in vita. Per i Sumeri l’acqua era molto importante ed era associata a Enki, divinità simbolo della vita. Essa era contrapposta a Mamitu, dio della morte. An era, invece, il Dio del cielo, Uras quella della Terra. Le dee dell’amore erano due, ma la più importante era Inanna.

Statuetta di sacerdote sumero

Orizzontali

1. Religione che adora un solo dio.

4. Città cara al dio del vento.

8. Dio della morte.

9. Dio della tempesta.

10. Religione che adora molti dei.

Verticali

2. Dio dell’acqua.

3. Religione che adora dei con sembianze di uomini.

5. Dio del vento.

6. Dea dell’amore.

7. Dea della terra.

Leggi e rispondi.

Gilgamesh era un re, probabilmente esistito intorno al 2000 a.C. Le sue imprese sono state raccontate per secoli, lungo tutta la Mesopotamia, fino a diventare un mito giunto fino ai giorni nostri.

Tutti i racconti che raccontavano le vicende di Gilgamesh furono, in epoca molto antica, raccolti in un’unica storia, detta epopea. Gli archeologi hanno ritrovato molte parti della storia di Gilgamesh incise su tavolette di argilla nella grande biblioteca del re Assurbanipal.

Quando sono state tradotte, le tavolette hanno rivelato che Gilgamesh era un re crudele. Per questo motivo non era amato dal suo popolo, gli abitanti della città di Uruk.

Dopo che i suoi sudditi pregarono gli dei perché intervenissero distruggendo il tiranno, venne creato Enkidu.

Enkidu era un uomo forte e selvaggio.

Gilgamesh, lottando contro di lui, lo trovò coraggioso e sincero. I due divennero amici e la loro amicizia cambiò profondamente l’animo di Gilgamesh.

Quando Enkidu morì, il re fu disperato e andò alla ricerca di ciò che poteva rendere immortali gli uomini.

Nonostante mille avventure, dovette tornare alla sua città senza aver trovato ciò che cercava, ma regnò saggiamente per il resto della sua vita.

1. Chi era Gilgamesh?

Un re amato dal popolo.

Un re odiato dal popolo. Un re prima odiato e poi amato.

2. Chi era Enkidu?

Un uomo creato dagli dei per combattere Gilgamesh.

L’amico d’infanzia di Gilgamesh. Il re della città di Uruk.

3. Come era Enkidu?

Gentile e disponibile. Forte e selvaggio. Amichevole, ma selvaggio.

4. Cos’è una epopea?

Una storia troppo lunga, che richiede tempo per essere raccontata. Una storia incisa su tavolette di argilla. Una storia composta di molti racconti diversi.

5. Dove è stata ritrovata l’epopea di Gilgamesh?

Nella biblioteca di Assurbanipal. Nella biblioteca di Alessandria.

Negli scavi archeologici di Uruk.

6. L’amicizia con Enkidu…

... cambiò l’animo di Enkidu. ... cambiò l’animo di Gilgamesh. ... cambiò gli abitanti di Uruk.

7. Cosa accadde quando Enkidu morì?

Gilgamesh partì alla ricerca dell’immortalità. Gilgamesh partì alla ricerca del corpo di Enkidu.

Anche Gilgamesh morì.

8. Come si conclude l’epopea di Gilgamesh? Gilgamesh, disperato per la morte dell’amico, si ritira lontano dalla città di Uruk. Gilgamesh ed Enkidu si ritrovano. Gilgamesh governa in modo giusto per il resto della sua vita.

Gli dei erano stanchi della confusione creata dagli uomini e, alla fine, Enlil, il guerriero, disse agli altri dei:

“Liberiamo le acque del mondo e anneghiamo questa folla che disturba il nostro riposo.”

Tutti furono d’accordo.

Nella città di Shurrupak, sulle rive dell’Eufrate, viveva un uomo di nome Utnapishtim. Era devoto ad An, il dio del cielo che, infatti, corse subito ad avvertirlo.

Non poteva avvisare il genere umano del diluvio, ma sussurrò il segreto al vento, e il vento, tra le canne, lo sussurrò ad Utnapishtim nel sonno: ‘Abbatti la tua casa e costruisci una barca’.

Ubbidiente al dio, l’uomo costruì una barca lunga ed ampia e portò nella barca i semi di tutte le cose viventi. Portò la sua famiglia ed un maschio ed una femmina di tutte le creature viventi del mondo.

La tempesta infuriò per sei giorni e sei notti, sommergendo il mondo. Il settimo giorno la tempesta si placò. Utnapishtim guardò fuori dalla barca. Non c’era nient’altro che acqua sulla faccia della terra e si mise a piangere. Alla fine la nave si incagliò sulla cima del monte Nisir. Ansioso di scoprire se l’acqua stava diminuendo, l’uomo liberò una colomba, una rondine, un corvo. La colomba e la rondine tornarono, esauste, ma il corvo non tornò: aveva trovato un posto sulla terraferma dove riposarsi. Pieno di gioia, fece un sacrificio agli dei. Il dio Enlil montò su tutte le furie. “È scampato qualcuno di questi fastidiosi mortali?

Avrebbero dovuto morire tutti. Qualcuno deve averli avvertiti!” Ma il saggio Ea rispose: “Il diluvio era un destino troppo duro per tutta l’umanità. Questo uomo non meritava di morire. Comunque, non gli ho mandato nessun avvertimento; ha fatto un sogno”. A queste parole, l’ira di Enlil si placò. Prese per mano l’uomo e sua moglie e toccò le loro fronti. “Fino ad ora, Utnapishtim era mortale. Ora lui e sua moglie saranno come gli dei”.

Adattamento da Neil Philip, Il libro illustrato dei miti di tutto il mondo, Fabbri

Quella che hai appena letto è la storia del diluvio universale raccontata da un mito sumero. Ricorda qualcosa che conosci già? Parlane:

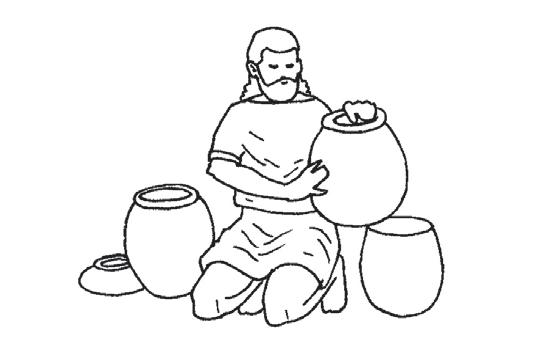

Nelle tombe dell’antica città di Ur, sono stati ritrovati moltissimi oggetti preziosi. L’oggetto sicuramente più famoso è lo stendardo di Ur. Si tratta di due piccole tavole di legno che misurano appena 55 centimetri di lunghezza e 22,5 di larghezza. In una di esse è rappresentata una scena di pace, nell’altra una scena di guerra. Le tavole sono coperte di bitume e decorate con conchiglie, lapislazzuli e pietre dure. Quella riportata qui sotto rappresenta la scena di pace.

Inserisci, a fianco di ciascuna descrizione, il numero della parte dello stendardo a cui si riferisce.

Riesci ad individuare il re, nella figura? Cerchialo con la matita, poi prova a spiegare i motivi che hanno guidato la tua scelta. 22 - Storia

Tutti gli abitanti delle città sumere erano considerati uomini liberi. Gli schiavi, invece, erano principalmente prigionieri di guerra. Pur non essendo liberi, avevano comunque dei diritti e potevano dedicarsi agli affari. Se accumulavano ricchezze a sufficienza, potevano anche comprare la propria libertà.

Collega ogni categoria della società sumera con la relativa descrizione.

2. I sacerdoti e i nobili

4. I contadini ed i pastori

6. I guerrieri

1. Il re

5. Gli schiavi

3. Gli artigiani ed i

Leggi il brano e completa lo schema riportato sotto.

Le classi sociali più importanti della società sumera non svolgevano alcun lavoro pratico.

I sacerdoti si occupavano di celebrare le funzioni, i guerrieri si addestravano per difendere la città e i funzionari si occupavano della gestione dello Stato. Il loro lavoro era, però, utile per tutta la comunità.

Per mantenerli, i contadini e gli artigiani dovevano consegnare, una volta l’anno, una parte dei loro prodotti. Questa offerta, il tributo, con il tempo divenne obbligatoria e sempre più corposa.

Le provviste venivano conservate nei magazzini del tempio, ma non erano solo a disposizione di sacerdoti, funzionari e guerrieri.

Quando la produzione dei campi non consentiva di sfamare tutti gli abitanti della città, le porte del tempio venivano aperte e le provviste venivano usate per sfamare tutta la popolazione.

• Cosa accadeva quando la popolazione non aveva cibo a sufficienza?

• Qual è il tuo parere sull’organizzazione del tributo nelle città sumere?

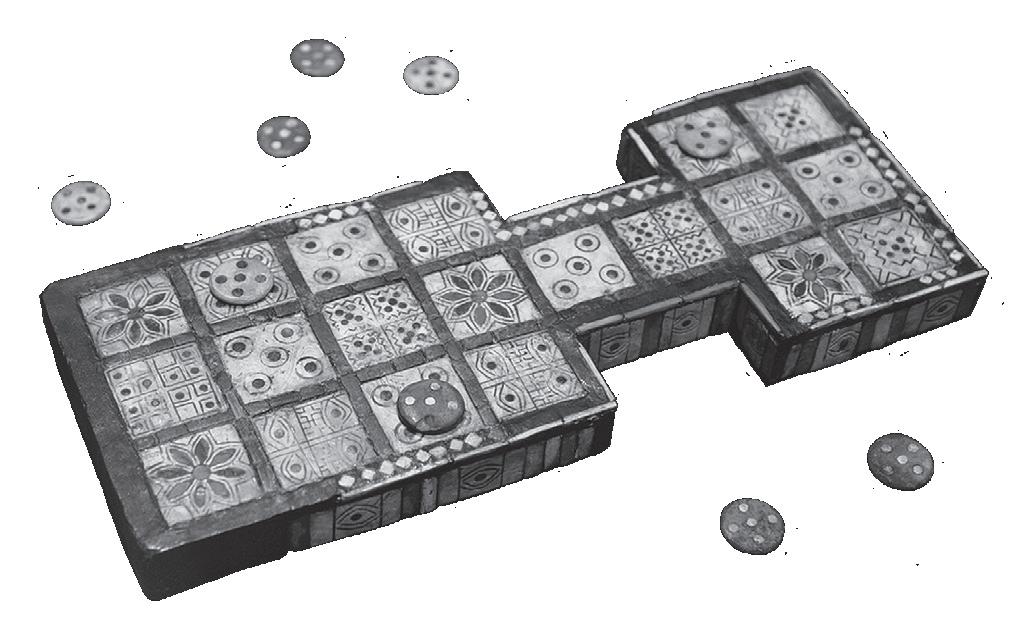

Il gioco reale di Ur

Il Gioco Reale di UR è stato ritrovato dall’archeologo

Leonard Woolley nelle tombe di due re. I reperti risalgono a prima del 2600 a.C., e sono i più antichi giochi da tavolo completi mai scoperti.

Le regole non sono giunte fino a noi, ma gli esperti sono riusciti ugualmente a ricostruirle.

Cosa ti serve

7 pedine bianche

7 pedine nere

1 dado

2 giocatori.

Regole

Inizia chi ha le pedine bianche. Il primo giocatore lancia i dadi. In base al punteggio ottenuto, muove una delle 7 pedine.

Il bianco dovrà compiere questo percorso:

Il nero dovrà compiere questo percorso:

Nei turni successivi, i giocatori possono decidere se muovere le pedine sul tabellone o inserirne delle altre.

Se una pedina arriva su una casella già occupata da una pedina avversaria, la mangia. Vince chi riesce a portare fuori dal tabellone il maggior numero di pedine.

I Sumeri furono gli artefici di una delle più importanti invenzioni della storia: la scrittura. È probabile che la scrittura sia nata per l’esigenza dei sacerdoti di annotare i prodotti accatastati nei templi.

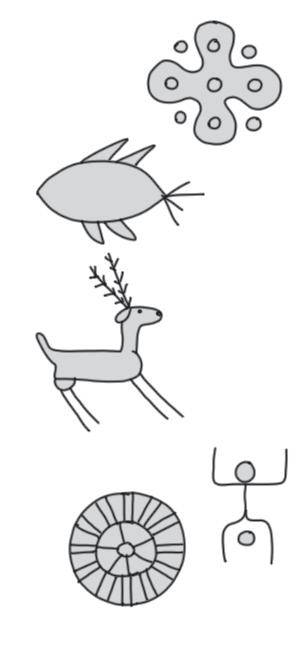

Guarda lo schema riportato sotto, poi individua quali sono, secondo te, i punti di forza e di debolezza di ciascuna modalità di scrittura.

La scrittura pittografica.

I primi esempi di scrittura sono disegni schematici di oggetti o animali. Così, per scrivere la parola “pecora” i sumeri incidevano un piccolo disegno che poteva somigliare ad una pecora sull’argilla fresca. Quando l’argilla si seccava, la scrittura era completa. Ovviamente questa modalità di scrittura era lunga e laboriosa.

La scrittura ideografica

Con il passare del tempo, però, sorse il problema di dover scrivere, oltre agli oggetti, anche idee ed azioni. Nacque, così, la scrittura ideografica: il disegno di un piede poteva significare, ad esempio, anche l’azione del camminare. In questa fase i disegni si fecero più semplici e stilizzati. La scrittura richiedeva minor tempo, ma il numero delle parole scritte crebbe enormemente.

La scrittura cuneiforme

La scrittura ideografica progressivamente portò a scrivere parole che non somigliavano in nulla agli oggetti originali. Scrivere sull’argilla fresca non era facile e richiedeva l’utilizzo di uno stilo appuntito. La scrittura che ne emerse viene oggi chiamata cuneiforme, perché ottenuta con impronte dello stilo. L’operazione di scrittura richiedeva molto meno tempo ed era più precisa. Tuttavia, solo pochissime persone erano in grado di decifrarla: gli scribi.

Punti di forza

Punti di debolezza

Punti di forza

Punti di debolezza

Punti di forza

Punti di debolezza

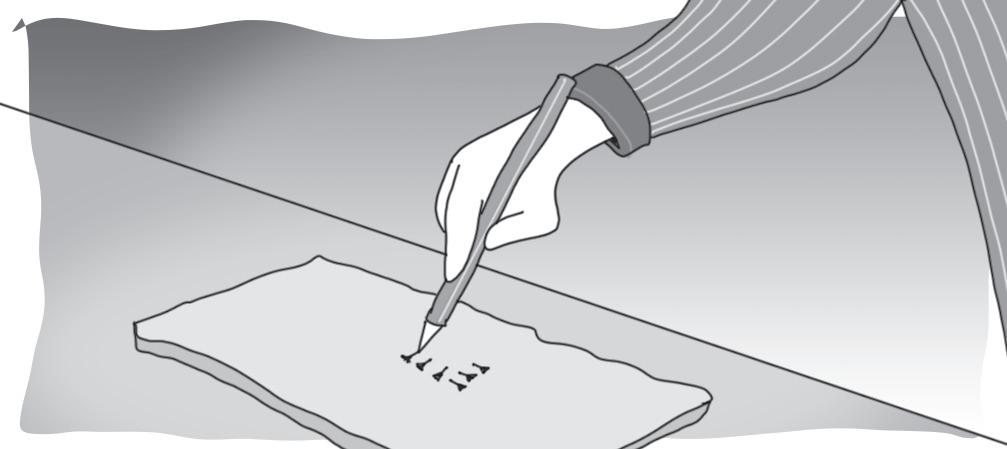

Scrivere sull’argilla richiedeva molta pratica, anche con la scrittura cuneiforme. Non ci credi? Prova a seguire queste istruzioni.

Materiale occorrente:

Uno bastoncino appuntito (può essere sufficiente anche una vecchia penna), una bottiglia, della pasta di sale. Per preparare la pasta di sale, trovi la ricetta a fondo pagina.

Le fasi del lavoro:

• Come è andata? È stato difficile scrivere come un antico sumero? Prova a scrivere le tue impressioni.

Come realizzare la pasta di sale.

Unire 1 tazza di farina e 1 tazza di sale in un contenitore. Aggiungere acqua ed impastare fino ad ottenere un insieme morbido. Per rendere l’impasto ancora più morbido si può aggiungere dell’olio. Per renderlo più resistente, invece, si può aggiungere della colla vinilica. Dopo l’utilizzo, avvolgere la pasta nella pellicola trasparente; per conservarla in frigorifero qualche giorno. Una volta modellato, l’impasto va fatto asciugare: d’inverno può essere sufficiente appoggiarlo su un termosifone acceso.

Leggi e rispondi alle domande.

La scuola era chiamata “casa delle tavolette” o edubba, in sumero. Solo i figli maschi delle famiglie più importanti potevano accedervi.

Gli scolari andavano a scuola, a partire dai sei anni, tutte le mattine molto presto. In genere portavano un cestino con del cibo perché le lezioni duravano fino a tarda sera. L’insegnante era chiamato ummia, cioè “esperto”, ma molto spesso si faceva chiamare “padre della scuola”.

La sua autorità era indiscussa. Per tenere la disciplina era autorizzato anche ad usare il bastone. Le materie di studio prevedevano l’imparare a leggere e scrivere, la mitologia e le leggende, la matematica, la botanica e la zoologia. Molto importante era lo studio delle tabelline per moltiplicare e dividere.

La lettura e la scrittura venivano insegnate con delle cantilene che venivano pronunciate da tutti gli alunni insieme. Per aiutare a memorizzare le seicento parole che costituivano al scrittura cuneiforme, gli scolari avevano la possibilità di osservare delle tavolette di aiuto. Successivamente si passava a copiare dei testi via via più complessi. Infine si potevano comporre dei propri testi, creati in proprio secondo le regole dettate dal maestro.

La formazione completa degli alunni richiedeva molto tempo, sicuramente più di dieci anni.

Al termine del periodo della scuola, però, gli scribi possedevano un grande potere: conoscevano i segreti della scrittura.

• Come si chiamava la scuola dei Sumeri?

• Chi poteva accedere alla formazione?

• A che età si andava a scuola?

• Come veniva chiamato il maestro?

• Quali materie venivano insegnate?

• Perché gli alunni portavano un cestino con del cibo?

• Come venivano insegnate la lettura e la scrittura?

Leggi il brano.

Tutte le prove disponibili dicono che l’invenzione della ruota, e quindi del carro, avvenne in Mesopotamia.

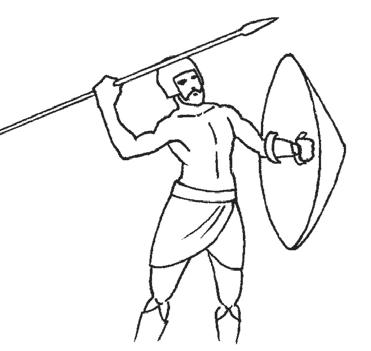

I più antichi veicoli a ruote ritrovati erano dei carri che avevano quattro ruote e furono scoperti nella “Tomba del re” a Ur, la famosa città sumera costruita circa 4500 anni fa. Le ruote erano fatte come un disco costruito con due pezzi di legno uniti tra loro. Anche nel famoso “stendardo di Ur”: ritrovato sempre nella stessa tomba, si possono osservare carri con quattro ruote. Nel carro usato in guerra, sembra esserci qualcosa simile ad un fodero colmo di giavellotti. I carri venivano tirati da asini onagri (animali selvatici simili agli asini) o da incroci tra questi due animali. Il carro era condotto da un auriga, affiancato durante le battaglie da un lanciatore di giavellotti.

Adatt. da W. Sullivan, La stampa

Leggi e rispondi.

• Quante ruote aveva il carro più antico ritrovato?

• Com’erano fatte?

• Da quali animali venivano trainati?

• Dove si possono osservare i carri da guerra?

• Dove ci sono stati i primi ritrovamenti?

• A quando risalgono?

• Chi saliva sul carro?

Leggi il testo e risolvi lo schema riportato sotto.

La scrittura e il carro sono sicuramente le invenzioni più famose del popolo dei Sumeri. Tuttavia non furono le uniche.

Ad esempio, per costruire le altissime ziqqurat, i Sumeri inventarono i mattoni, realizzati in stampi e lasciati ad essiccare al sole.

Per migliorare la produzione di cereali, venne introdotto uno strumento molto importante nella coltivazione dei campi: l’aratro. Esso era costituito da una robusta punta di legno fissata ad un timone di legno. L’aratro era trainato da una coppia di buoi e prevedeva anche un imbuto di pelle che lasciava cadere i semi nel solco appena tracciato.

Probabilmente, i Sumeri furono anche i primi a ideare le imbarcazioni così come le conosciamo noi. Per poter navigare lungo i fiumi, vennero costruite in legno e con una forma allungata. Su queste barche i Sumeri potevano caricare merci pesanti e allargare ulteriormente i loro commerci.

Per combattere il caldo dei periodi estivi, le costruzioni più importanti vennero dotati di archi e volte: innovazioni che consentivano di rendere le abitazioni un po’ più fresche.

Orizzontali

5. Li percorrevano le imbarcazioni sumere.

7. Com’è il clima della Mesopotamia?

8. Venivano utilizzati nelle costruzioni per combattere il caldo.

10. Venivano arati.

11. Invenzione dei Sumeri che faceva correre i carri.

13. Venivano sparsi con l’aratro.

14. Serviva per costruire solchi nei campi.

15. Serviva per dirigere l’aratro.

16. Invenzione dei Sumeri che faceva uso della ruota.

Verticali

1. Invenzioni dei Sumeri per viaggiare via fiume.

2. Servivano per trainare l’aratro.

3. L’invenzione più importante dei Sumeri.

4. Forma delle imbarcazioni sumere.

6. Oggetto che lasciava cadere i semi dall’aratro.

- Storia

9. Attività che venne avvantaggiata dalle imbarcazioni.

12. Venivano utilizzate nelle costruzioni per combattere il caldo.

13. Lo traccia l’aratro.

Completa lo schema della civiltà dei Sumeri.

DOVE?

Cerchia il territorio nel quale si sviluppò la civiltà dei Sumeri.

QUANDO?

Colora sulla linea del tempo il periodo in cui si sviluppò la civiltà dei Sumeri.

PERCHÉ?

Perché ricordiamo la civiltà dei Sumeri? Scrivi in ogni campo quello che ricordi.

Religione

Leggi il testo e rispondi alle domande.

Il geografo è l’esperto che studia le caratteristiche del mondo in cui viviamo e quelle dei vari paesaggi. Spesso il geografo non lavora da solo ma, a seconda delle indagini da compiere, in equipe con altri professionisti: gli antropologi, i cartografi, i geologi.

Un tempo, i geografi erano dei personaggi amanti dell’avventura, che giravano la Terra alla ricerca di nuovi territori da scoprire.

Oggi, anche grazie alle moderne tecnologie, il ruolo del geografo è cambiato e gli strumenti a sua disposizione sono diventati sempre più avanzati e precisi.

Particolarmente importanti sono le fotografie scattate dai satelliti che ruotano intorno alla Terra. Grazie ad esse, la rappresentazione della superficie del nostro Pianeta è diventata precisissima.

Per porzioni di territorio più piccole, i geografi possono utilizzare fotografie scattate da aeroplani ad una distanza più ravvicinata e con una maggior ricchezza di particolari.

Le fotografie, però, da sole non bastano. Esse vanno orientate e collegate le une alle altre, in modo corretto. Questa è la parte più difficile del lavoro e richiede molte conoscenze specifiche. Le conoscenze raccolte, infine, vanno interpretate per costruire delle carte o per condurre degli studi di vario tipo.

• Com’erano, un tempo, i geografi?

• Cosa studia il geografo?

• Cosa sono le fotografie satellitari?

• Perché si usano anche le fotografie scattate dagli aerei?

• A cosa servono, normalmente, tutti i dati raccolti dai geografi?

Osserva attentamente la foto aerea e la carta di una stessa zona, poi segna V o F accanto ad ogni affermazione. Infine rispondi alle domande.

• In entrambe le carte sono stati utilizzati dei simboli.

• In entrambe le carte si riconoscono i nomi delle città.

• La fotografia aerea è più precisa.

• La carta costruita dal geografo è più approssimata.

• Nella carta costruita dal geografo sono riportati tutti gli elementi.

• I nomi delle strade sono presenti solo in un tipo di carta.

• Nella mappa si comprende meglio la disposizione degli edifici.

• Quale dei due strumenti utilizzeresti per conoscere la strada che porta da una città all’altra? La fotografia aerea. La carta costruita dal geografo.

• Perché?

Il lavoro del geografo prevede molte operazioni di ingrandimento e riduzione. Una carta grande quanto l’intera Terra non avrebbe molto senso e sarebbe di difficile gestione. Una carta troppo piccola perderebbe molti particolari: si tratta, quindi, di individuare il giusto rapporto di scala.

Ricopia il disegno sulla griglia a fianco. Fai attenzione: ad ogni quadretto piccolo della griglia numero 1 deve corrispondere un quadretto grande nella griglia numero 2.

GRIGLIA 1 GRIGLIA 2

Ricopia il disegno sulla griglia a fianco. Fai attenzione: ad ogni quadretto della griglia numero 1 devono corrispondere due quadretti nella griglia numero 2.

GRIGLIA 1 GRIGLIA 2

Nelle carte geografiche i colori vengono usati in modo convenzionale. Questo significa che non servono per abbellire la carta, ma sono impiegati per definire la conformazione del territorio. Prima di vedere i vari colori, però, può essere utile sapere che tutte le altezze, in geografia, vengono prese a partire dal livello del mare. Un paese in riva al mare, quindi, avrà altezza pari a 0.

• Il verde si usa per la pianura fino a 200 metri di altezza sul livello del mare.

• Il giallo si usa per le colline (tra i 200 e i 600 metri di altezza sul livello del mare).

• Il marrone si usa per le montagne, oltre i 600 metri sul livello del mare.

• Il blu chiaro si usa per le acque poco profonde del mare e dei laghi.

• Il blu scuro si usa per le acque molto profonde del mare e dei laghi.

Immagina un territorio e disegna la sua carta geografica. Per gli elementi naturali utilizza i colori convenzionali riportati sopra. Per gli elementi costruiti dall’uomo, invece, fai riferimento ai simboli della legenda.

LEGENDA:

STRADA CITTÀ PICCOLA

CITTÀ GRANDE

FERROVIA

AEROPORTO

Osserva attentamente le carte riportate qui sotto. Prova a dare un nome ad ognuna di esse e scrivi quando viene utilizzata.

• Questa carta si chiama:

• Viene utilizzata per:

• Questa carta si chiama:

• Viene utilizzata per:

• Questa carta si chiama:

• Viene utilizzata per:

• Questa carta si chiama:

• Viene utilizzata per:

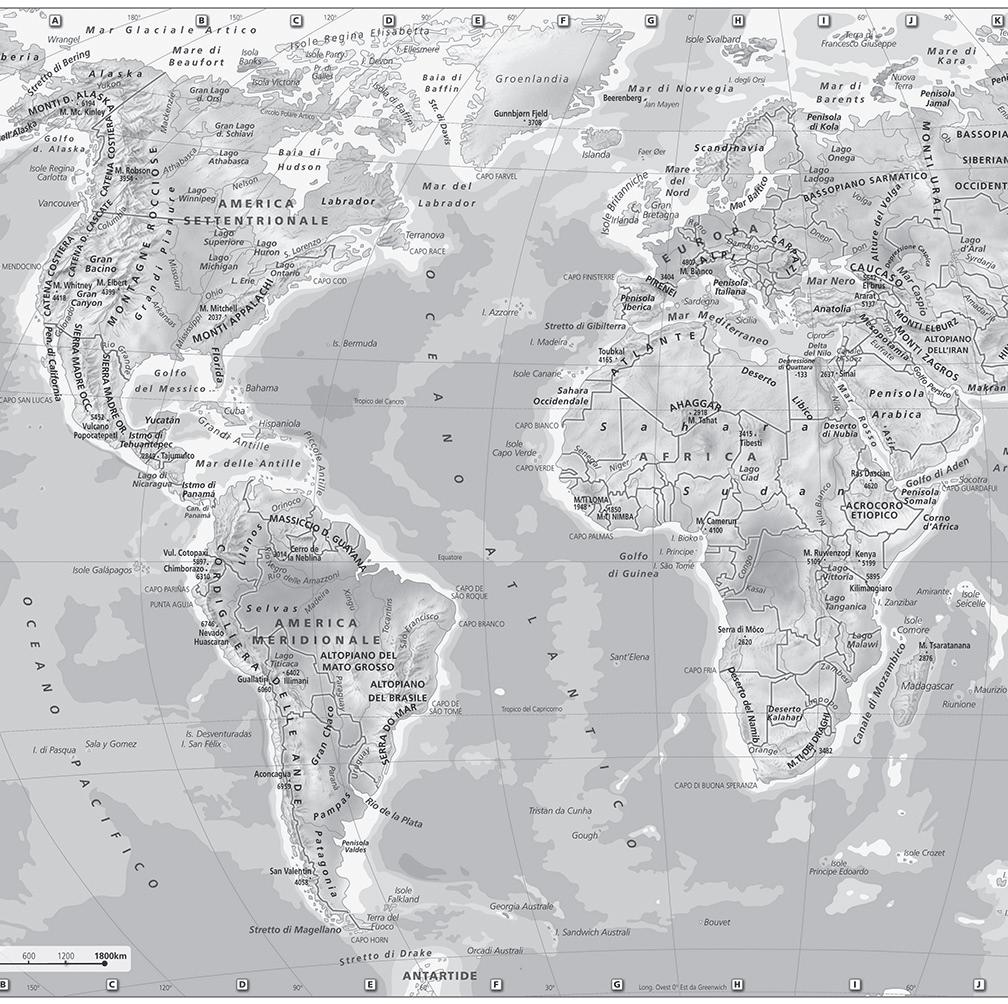

Anche se non ce ne accorgiamo, il disegno di una carta geografica non potrà mai essere perfettamente identico alla realtà. La Terra, infatti, ha una forma sferica, più o meno come un’arancia. Rappresentare la superficie della Terra su un foglio di carta è come stendere la buccia di una arancia su una superficie piana. Come puoi immaginare, la buccia si deforma e si spezza in più punti. Per rappresentare una superficie sferica su un foglio di carta, quindi, sono necessari vari aggiustamenti che rendono la carta geografica “approssimata”.

A seconda del tipo di approssimazione, il geografo sceglie il tipo di errore che la sua carta conterrà. Alcune carte contengono errori relativi alla superficie delle diverse zone, altre contengono errori sulle distanze, altre ancora sugli angoli. Le due carte riportate qui sotto sono entrambe corrette.

Rispondi con una X.

• Confronta l’Europa(A) e il Sud America (B). Hanno circa la stessa dimensione.

È molto più grande l’Europa.

È molto più grande il Sud America.

• Confronta l’Europa (A) e l’Africa (C). Hanno circa la stessa dimensione.

È molto più grande l’Europa.

È molto più grande l’Africa.

• Confronta l’Europa (A) e la Groenlandia (D). Hanno circa la stessa dimensione.

È molto più grande l’Europa.

È molto più grande la Groenlandia.

• Quale carta geografica sei abituato a vedere normalmente?

La carta di Mercatore.

La carta di Peters.

Nessuna delle due. Entrambe.

• Quale carta, secondo te, rispetta le superfici reali presenti sulla superficie terrestre?

La carta di Mercatore.

La carta di Peters.

Nessuna delle due.

Prova a fare una ricerca sulla carta di Peters e correggi da solo quest’ultima risposta.

Collega i punti cardinali con la giusta definizione:

Completa i disegni inserendo i punti cardinali.

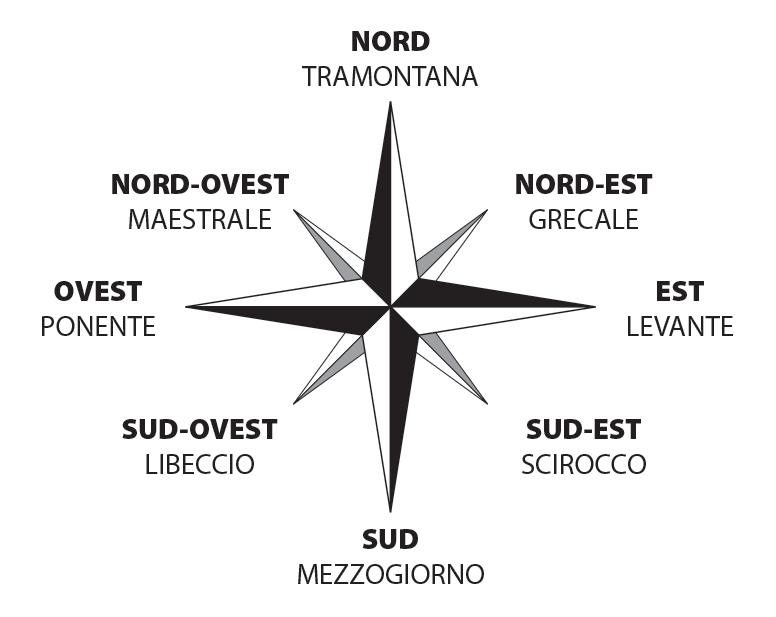

Orienta queste carte geografiche scrivendo il nome dei punti cardinali. Quando è necessario, scrivi anche il nome dei punti intermedi. Se vuoi, aiutati con la rosa dei venti.

• Tramontana, scirocco, levante… cosa significano questi nomi, secondo te?

• Perché quella disegnata sopra si chiama “Rosa dei venti”?

• Se qualcuno ci fornisce una carta geografica, qual è la prima operazione che dobbiamo compiere?

• Perché?

Per identificare con precisione tutti i punti sulla Terra, i geografi hanno immaginato di dividere la superficie del nostro Pianeta in tante righe orizzontali e verticali. Queste righe formano un reticolo, chiamato reticolo geografico, sul quale è possibile identificare qualsiasi punto.

Il reticolo geografico è formato da linee orizzontali chiamate “paralleli” e linee verticali chiamate “meridiani”.

I paralleli sono linee curve orizzontali equidistanti tra di loro. I paralleli fondamentali sono 180 e si numerano a partire dall’Equatore.

I paralleli vengono impiegati per misurare la latitudine, cioè la distanza di un punto dall’Equatore. Se il punto si trova a Nord dell’equatore avrà una latitudine Nord, viceversa avrà una latitudine Sud.

I meridiani sono linee curve verticali che uniscono i poli. I meridiani fondamentali sono 360 e si numerano a partire dal meridiano di Greenwich che passa vicino a Londra, in Inghilterra. I meridiani misurano la longitudine, cioè la distanza di un punto dal meridiano fondamentale di Greenwich. Si parla di longitudine Est se il punto si trova a Est rispetto a Greenwich e di longitudine Ovest se si trova a Ovest.

Sia la latitudine che la longitudine si misurano in gradi.

Scrivi la definizione per ognuno di questi termini.

Latitudine

Meridiano

• Come vengono misurati i meridiani e i paralleli?

Longitudine

• Cos’è il reticolo geografico?

Parallelo

• Perché, secondo te, i geografi hanno inventato il reticolo geografico?

Osserva le seguenti carte tematiche e scrivi il numero corrispondente al ”tema” rappresentato:

1 le strade d’Italia; 2 le coltivazioni in Italia; 3 gli allevamenti.

Anche la carta fisica è una carta tematica, infatti in essa sono rappresentati: monti, colline, pianure, fiumi, mari, laghi.

Ripassa su un foglio bianco i confini dell’Italia.

Cerca con i compagni un tema riguardante l’Italia; trova i dati che ne indichino la quantità e il luogo, e rappresentali sulla tua carta vuota con un simbolo adatto.

• Il tema è

• Hai costruito una

In geografia, i dati sono molto importanti. Si può dire che la geografia contiene una quantità immensa di dati e deve riuscire a rappresentarli in qualche modo. Alcuni di questi dati non possono essere inseriti nelle carte geografiche, ma hanno bisogno di strumenti diversi come i grafici e le tabelle.

Osserva attentamente la tabella: riporta le lunghezze dei principali fiumi italiani. Nell’istogramma riportato sotto, colora un rettangolo ogni 50 chilometri. PO ADIGE TEVERE

ADDA

TICINO

ARNO

PIAVE

RENO

• Per mettere in evidenza le differenti lunghezze dei fiumi, trovi più comoda la tabella o l’istogramma? Perché?

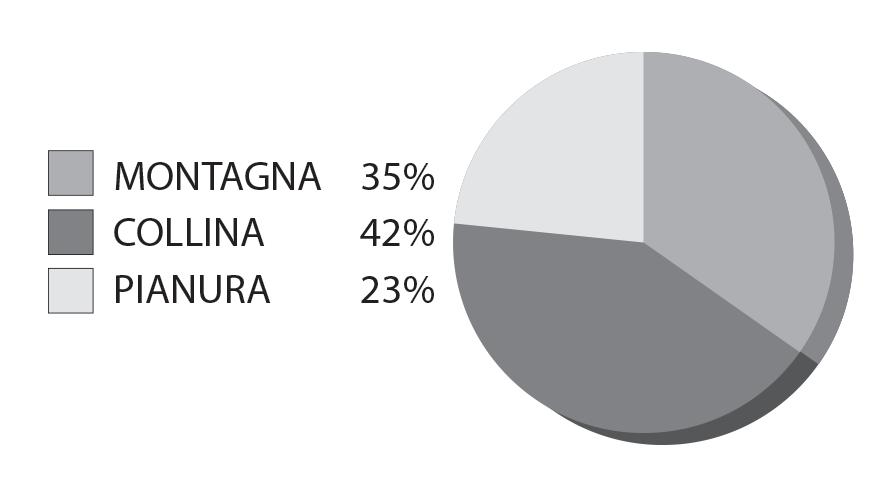

• Il grafico riportato qui a fianco si chiama aerogramma. Con quali dati viene utilizzato, secondo te?

Per confrontare i dati relativi alle superfici.

Per rappresentare le percentuali: il 100% è rappresentato dall’intera “torta”.

Solo per confrontare i dati di pianura, montagna e collina.

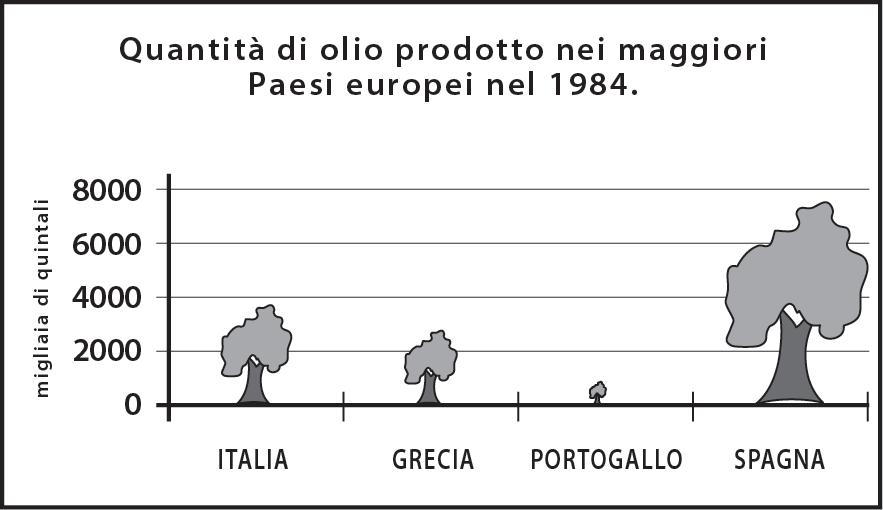

• Questo, invece, è un ideogramma. Con che cosa vengono rappresentati i dati?