Pressostato compatto con indicazione a 360° della condizione d’intervento

Design compatto

Sistema di adattatori igienici

www.vega.com/vegabar 15 cm

256 colori

Selezionabile individualmente:

Misura in corso Commutazione del sensore Malfunzionamento nel processo

E’ uno strumentino portatile che indica in tempo reale la presenza di sporco organico sulle superfici o in acqua, attraverso la rilevazione di ATP e suoi derivati

Kairosafe offre il Lumitester Smart abbinato ai tamponi Lucipac A3, con i quali si preleva il campione dalle superfici o dall’acqua. Il test, rapido e preciso, è utilizzabile per il controllo della sanificazione in tutti gli ambiti, alimentare, sanitario, HO.RE.CA, industriale ecc

Per ordinare:

codice 61324: Lumitester Smart

codice 1702671-60361: Lucipac A3 Surface, tamponi codice 1702672-60365: Lucipac A3 Water, tamponi

Tamponcino per verificare la presenza di residui proteici sulle superfici. Il risultato viene valutato visivamente poiché il viraggio da giallo a verde indica la presenza di proteine. I 2 kit disponibili si differenziano per la sensibilità.

Per ordinare:

codice CC4008.0050: Pro-Check 20 µg codice PC002.0020: Pro-Check SensiPLus 2 µg

Contatta il nostro team

040 299502-2907149 info@kairosafe.it chatta con noi su www.kairosafe.it

Tecniche

Novità

Sostenibilità ed imballaggi: il nuovo regolamento

imballaggi e i rifiuti di imballaggio

La strada dei risparmi

e del riuso dell’acqua

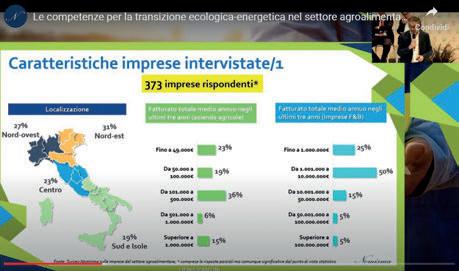

Le sfide della transizione ecologica ed energetica

Il valore dell’agroalimentare Diletta Gaggia

BEST PRACTICE

Come gli standard proteggono le aziende Paolo Bersighelli

ABBIAMO PARLATO DI

CEREAL DOCKS pag. 28 www.cerealdocks.it

CSB-SYSTEM pag. 57 www.csb.com

EMERSON pag. 29 www.emerson.com

IFM ELECTRONIC pag. 31 www.ifm.com

INPEST pag. 37 www.inpest.it

LORYMA pag. 31 www.crespeldeitersgroup.com/loryma

NORD DRIVESYSTEMS pag. 30 www.nord.com

REALMAN pag. 29 www.realman-robotics.com

RWC pag. 30 www.rwc.com

Immagini Shutterstock

Produzione

Antonio Iovene a.iovene@lswr.it Cel. 3491811231

Direttore Commerciale

Costantino Cialfi c.cialfi@lswr.it tel. 3466705086

Traffico Ilaria Tandoi i.tandoi@lswr.it

ABBONAMENTI www.quine.it abbonamenti.quine@lswr.it Tel. 02 864105 www.alimentinews.it

Costo copia singola: € 2,80

Abbonamento annuale Italia: € 40

Stampa

New Press Edizioni S.r.l. Lomazzo (CO)

Quine Srl

Produzione & Igiene Alimenti - Bimestrale Rivista ufficiale del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 510 del 29-10-1983 Iscrizione al ROC n. 23531 dal 6 Maggio 2013

Tutti gli articoli pubblicati su Produzione & Igiene Alimenti sono redatti sotto la responsabilità degli Autori. La pubblicazione o la ristampa degli articoli deve essere autorizzata per iscritto dall’Editore. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 679/2016 di seguito GDPR, i dati di tutti i lettori saranno trattati sia manualmente, sia con strumenti informatici e saranno utilizzati per l’invio di questa e di altre pubblicazioni e di materiale informativo e promozionale. Le modalità di trattamento saranno conformi a quanto previsto dal GDPR. I dati potranno essere comunicati a soggetti con i quali Quine Srl intrattiene rapporti contrattuali necessari per l’invio delle copie della rivista. Il titolare del trattamento dei dati è Quine Srl, Via Spadolini 7 - 20141, Milano, al quale il lettore si potrà rivolgere per chiedere l’aggiornamento, l’integrazione, la cancellazione e ogni altra operazione di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/03.

Testata Associata

MASSIMO ARTORIGE GIUBILESI

Presidente Ordine dei Tecnologi Alimentari

Lombardia e Liguria

TRA PANICO E OPPORTUNITÀ

Cari colleghi Tecnologi Alimentari siamo sinceri: quanti di noi hanno già chiesto a ChatGPT di scrivere una procedura HACCP? (silenzio imbarazzato in platea!). Secondo un recente studio di McKinsey, il 63% dei professionisti

mercato globale dell’AI nel settore alimentare manager e innovatore

del settore alimentare ha già sperimentato strumenti di AI nel proprio lavoro quotidiano e il restante 37% probabilmente sta mentendo.

Dunque, siamo di fronte a una grande rivoluzione o siamo in panico perché temiamo che la tecnologia ci sovrasti? In qualsiasi modo la prendiamo, i numeri sono impressionanti: il mercato globale dell’AI nel settore alimentare, che nel 2020 valeva appena 5,3 miliar-

di di dollari, raggiungerà i 29,4 miliardi nel 2025, con una crescita media annuale del 45,7% che farebbe impallidire anche il lievito più attivo. Mentre leggiamo queste righe, probabilmente un algoritmo sta analizzando la shelf-life di un prodotto molto più velocemente di quanto abbiamo mai fatto con i nostri fidati Excel (ammettiamolo, spesso usiamo ancora Excel nella versione 2013!). Ma parliamoci chiaro: l’AI sta già rivoluzionando inesorabilmente il nostro settore. Nel 2023, NotCo – startup cilena valutata oltre 1,5 miliardi di dollari – ha fatto scalpore utilizzando la sua AI “Giuseppe” per sviluppare alternative vegetali che replicano il gusto della carne con una precisione del 95%. Un risultato che avrebbe richiesto anni di test sensoriali, migliaia di assaggiatori annoiati e tonnellate di caffè per tenerli svegli. La loro maionese vegana creata dall’AI, analizzando la struttura molecolare dell’originale, è già in vendita in Italia e molti consumatori non hanno notato la differenza (non

ditelo ai puristi della maionese). E sì, anche quegli assaggiatori (panel leader e giudici sensorialisti) stanno iniziando a preoccuparsi per il loro futuro. Inutile, dunque, raccontarcela diversamente: l’elefante è già nella stanza, o meglio i robot sono nelle cucine e nei laboratori. Lo conferma l’Osservatorio del Politecnico di Milano: il 78% delle aziende alimentari italiane prevede di incrementare gli investimenti in AI nei prossimi tre anni. E qui arriva la domanda che tutti ci facciamo durante le riunioni, ma che nessuno osa pronunciare ad alta voce: “Mi stanno per sostituire con un software?”. Stando con i piedi per terra, la risposta breve a questa domanda è: No. Quella lunga è: No, ma forse il TA 4.0, ovvero quel TA del futuro che sarà mezzo uomo e mezzo AI (ma con gusto!). Questa risposta ibrida è dovuta al fatto che già oggi l’AI può fare molte cose: analizzare dati, ottimizzare ricette, migliorare processi, ridurre scarti e sfridi e prevedere tendenze. Ma non può, ad esempio, gestire una crisi quando il cliente chiama alle 23:45 del venerdì sera oppure capire perché quel prodotto “tecnicamente perfetto” proprio non piace al mercato.

Nel 2023, solo il 15% delle decisioni critiche nel settore alimentare è stato completamente automatizzato. Il restante 85% richiede ancora quel mix unico di competenza tecnica, intuizione e capacità di gestire il panico che solo un Tecnologo Alimentare può offrire.

Secondo LinkedIn Industry Report 2024 le competenze più richieste per i Tecnologi Alimentari nel 2024 includono: Data Analysis (perché i numeri sono i nuovi ingredienti), Machine Learning basics (non significa imparare a riparare l’impastatrice) e Soft Skills (qualcuno dovrà pur spiegare ai robot cosa significa “q.b.”)

Nel 2024, mentre l’automazione avanza, il nostro ruolo diventa ancora più cruciale: noi TA siamo i traduttori tra il mondo dei bit e quello dei sapori, tra gli algoritmi e le emozioni che solo il cibo sa suscitare. L’AI nel settore alimentare è come il lievito madre: può fare meraviglie, ma ha bisogno di qualcuno che sappia come gestirla. E quel qualcuno siamo proprio noi, i Tecnologi Alimentari.

Dobbiamo però anche essere certi che, mentre leggeremo questo articolo, migliaia di sviluppatori stanno lavorando a nuovi algoritmi che potrebbero rendere obsolete le competenze che davamo per scontate. La domanda non è più “se” l’AI entrerà nel nostro lavoro, ma “quando” diventerà indispensabile come il nostro amato rifrattometro. E sì, lo so cosa stiamo pensando: “Ho già troppo da fare, non ho tempo per studiare anche l’AI”. Ma ricordate quando dicevamo la stessa cosa dell’HACCP, delle certificazioni, dei software gestionali o dei social media per promuovere i nostri servizi?

La verità scomoda è che nel 2025 un Tecnologo Alimentare che non capisce l’AI è come un cuoco che non sa accendere i fornelli. Possiamo anche essere brillanti nelle nostre competenze tradizionali, ma rischiamo di rimanere tagliati fuori dalle opportunità più interessanti (e redditizie) del settore. Ecco perché la formazione continua non è più un’opzione, ma è una questione di sopravvivenza professionale. E non parlo solo di seguire qualche webinar tanto per dire “ci sono stato”. Parlo di immergerci a capofitto nel mondo dell’AI con la stessa passione con cui studiavamo le fermentazioni all’università. Magari all’inizio ci sentiamo un po’ persi e goffi come quando facevamo i primi bilanci di massa o quando ci perdevamo nelle differenze tra pastorizzazione e sterilizzazione. L’importante è iniziare perché il tempo delle mezze misure è finito.

P.S. Ho chiesto all’AI di scrivere una battuta finale. Ha risposto: “Error 404: Humor not found”. Ecco perché il nostro lavoro è al sicuro. Per il momento…

“L’industria guarda alla professione del Tecnologo Alimentare con grande stima e anche grande interesse in quanto figura fondamentale nello sviluppo dei prodotti e dell’innovazione”, esordisce Paolo Mascarino, Presidente di Federalimentare, al convegno digitale AlimentiPiù.

Educare i consumatori a seguire diete sane e informarli del reale apporto nutrizionale di ciascun alimento

“L’industria alimentare ha chiuso il 2023 con un fatturato di 195 miliardi, ponendosi al primo posto delle manifatture in Italia. Risultati da record raggiunti anche nell’export con 53 miliardi; questo valore è raddoppiato nel decennio 2013-2023, un risultato che testimonia quanto l’industria alimentare italiana sia solida e competitiva, grazie anche a prodotti straordinari che vincono sui mercati

di tutto il mondo. L’industria alimentare, non considerando il settore primario, si posiziona al secondo posto per numero di imprese e numero di addetti, con circa 480.000 addetti che operano in 60.000 imprese. Il settore è costituito da migliaia di piccole e medie imprese, guidate da imprenditori che guardano al lungo periodo e resistono alle crisi. La caparbietà e il saper fare italiano sono la forza del nostro settore e permettono all’agroalimentare di continuare a crescere.

L’export ha continuato ad avere importanti sviluppi anche nel 2024, registrando nel primo semestre dell’anno scorso una crescita dell’8%, stimando un fatturato complessivo di 58 miliardi di euro. Questo straordinario risultato dell’export compensa la contrazione del fatturato nel mercato nazionale, dovuto all’inflazione e alla conseguente riduzione della capacità di acquisto.

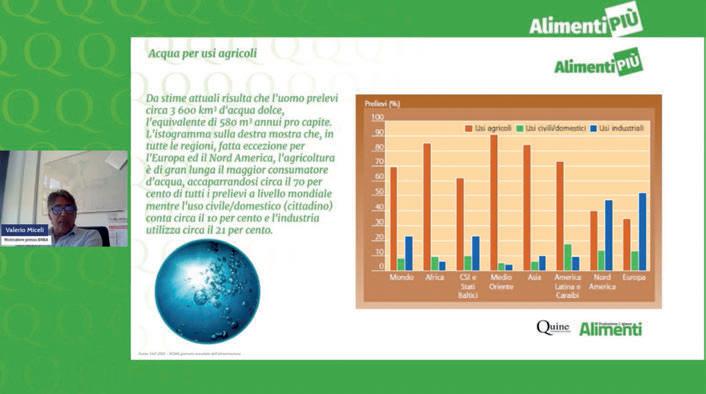

L’industria alimentare ha obiettivi ambiziosi, tra cui quello di raggiungere i 100 miliardi di export, ma si scontra con alcune problematiche. Il nostro Paese, per esempio, è autosufficiente nella produzione delle materia

prime solo nella filiera del vino, dell’ortofrutta e nel settore del pollame; al contrario per il settore lattiero-caseario raggiungiamo un autosufficienza dell’81%, che scende però al 30% per il frumento tenero. Un forte limite allo sviluppo dell’export è, quindi, la reperibilità di materie prime sufficienti per permettere all’industria di trasformare queste materie prime in prodotti straordinari apprezzati in tutto il mondo. Come Federalimentare ci stiamo confrontando con le rappresentanze agricole e con i ministeri competenti per aumentare la capacità produttiva del settore primario. Sicuramente l’innovazione sarà fondamentale per tutelare da eventi climatici estremi, migliorare e incrementare le nostre produzioni nazionali. L’Italia sta spingendo molto a livello europeo per sperimentare le TEA, le tecniche di evoluzione assistita, che permettono di accelerare lo sviluppo delle coltivazioni, rendendole più robuste e più resistenti.

Per combattere l’obesità e le malattie non trasmissibili si vuole regolamentare in maniera molto severa il settore dell’alimentazione. L’obesità è un fenomeno crescente in tutto il mondo e si pensa di poterlo contrastare classificando gli alimenti in sani e non sani attraverso algoritmi matematici basati su somme e sottrazioni di nutrienti su 100 grammi di prodotto. Queste nuove classificazioni arbitrarie bollano in rosso prodotti come l’olio d’oliva e il Parmigiano Reggiano. La soluzione è, invece, educare i consumatori a seguire diete sane e informarli del reale apporto nutrizionale di ciascun alimento assunto nelle porzioni raccomandate dai nutrizionisti. Per questo motivo l’Italia si è battuta contro il NutriScore, trovando importanti alleanze negli altri paesi del Mediterraneo (Spagna e Grecia) e nei paesi dell’Est Europa (Romania, Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia). Le ragioni dei paesi contrari sono state accolte anche da grandi aziende che hanno iniziato ad abbandonare il NutriScore precedentemente integrato nei loro packaging. A settembre 2025 si terrà presso l’ONU il vertice mondiale sulle malattie non trasmissibili, occasione in cui verrà presentato ai capi di Stato e di governo una proposta di policy da applicare in tutto il mondo per combattere l’obesità. Le istituzioni internazionali sono intenzionate a replicare anche nel nostro settore il successo ottenuto nel settore del fumo grazie a normative più stringenti, perché convinti che siano gli alimenti a provocare questa epidemia di obesità, il quale è il prerequisito per lo sviluppo di ulteriori problemi di salute e malattie come il diabete. Imporre, per esempio, etichette per il vino in cui si sostiene che il consumo di tale prodotto può provocare il cancro sarebbe un gravissimo danno al nostro settore vinicolo, dal momento che non esistono prove scientifiche evidenti della correlazione tra un consumo moderato di vino e l’insorgere della malattia.

Le sfide sono diverse: climatiche, fitosanitarie e regolamentatorie. Sono sfide importanti, ma il governo ci sostiene, così come i governi precedenti hanno sempre sostenuto questo settore in modo trasversale. Quando sono stato a Bruxelles, dove ho incontrato i nuovi europarlamentari italiani, abbiamo parlato delle opportunità e delle sfide del settore e ho trovato una sintonia assoluta su tutto l’arco costituzionale dei vari partiti rappresentati in Europa. Abbiamo la certezza di avere il sistema Paese che ci sostiene, sappiamo di avere professionisti in tutti i settori che ci aiutano a innovare, a produrre e a dare valore alla nostra industria con prodotti straordinari, so il contributo che danno i Tecnologi Alimenti alla nostra industria con la loro competenza, passione e inventiva che permettono di migliorare i nostri prodotti, quindi sono sicuro che tutti insieme riusciremo anche quest’anno a raggiungere risultati straordinari e a vincere le grandi sfide che ci attendono”.

BENEDETTA BOTTARI

Professore Associato

Microbiologia degli Alimenti

Università degli Studi di Parma

Si legge sul New York Times che gli esperti di previsioni prevedono per il 2025 un anno di scelte alimentari insolite. Le tendenze emergenti delineano quindi un panorama ricco di opportunità per produttori, distributori e consumatori. Ma quale sarà l’impatto di queste tendenze su produzione e igiene degli alimenti?

La produzione agricola d’oltreoceano sembra orientarsi verso prodotti più audaci. L’introduzione di frutta e verdura “designer”, come le barbabietole Badger Flame, apparenza pirotecnica e gusto di carote e miele, o le fragole Tropical Bliss, al sapore di frutti tropicali, dimostra un crescente interesse per la manipolazione genetica e lo sviluppo di semi che migliorano il sapore, la qualità nutrizionale e la sostenibilità. Questo approccio richiede un’attenzione particolare agli standard di igiene nella filiera produttiva per garantire la sicurezza alimentare, specialmente in un contesto di innovazioni così rapide. Lo stesso vale per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione di prodotti da asporto, il cui consumo appare in ulteriore espansione, ispirato anche ai konbini giapponesi (negozietti di vicinato, aperti 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, dove si vende un po’ di tutto e si preparano pasti caldi di qualità) che stanno prendendo sempre più piede anche in USA, ma strizzano l’occhio anche all’impegnatissimo, o forse pigro, consumatore del Bel Paese. Sfruttare questa tendenza al meglio, da parte dell’industria alimentare, rappresenta una grande sfida logistica, per garantire prodotti non solo gustosi ma anche sicuri dal punto di vista microbiologico.

Il desiderio di innovazione tocca anche il comparto bevande: caffè con sapori salati, infusi con ingredienti come topinambur, avocado e spezie esotiche, e bevande non alcoliche arricchite con psicoattivi come cannabis, kava o GABA. In questo caso le sfide sono di tipo regolatorio e di produzione. Tali nuove frontiere del gusto richiedono standard rigorosi per la gestione degli ingredienti, in particolare se attivi, la loro tracciabilità e la prevenzione di contaminazioni crociate e per assicurare la stabilità del prodotto nel tempo. A questo può contribuire anche il packaging che sta diventando parte integrante dell’esperienza alimentare, con soluzioni sempre più creative e sostenibili. L’uso di materiali riciclabili e innovativi non deve mai compromettere la sicurezza alimentare: un imballaggio accattivante, talvolta un’opera d’arte, deve garantire protezione contro contaminazioni microbiologiche e chimiche.

In conclusione, l’industria alimentare si trova di fronte a un’evoluzione senza precedenti, spinta dall’innovazione tecnologica, dall’esplorazione di nuovi sapori e dall’attenzione crescente verso la sostenibilità. L’innovazione deve andare di pari passo con un approccio rigoroso alla sicurezza e alla qualità. Produttori, distributori e fornitori di servizi alimentari hanno la responsabilità di cogliere queste opportunità con un’attenzione costante ai principi fondamentali di igiene e sostenibilità. Solo così sarà possibile costruire un futuro alimentare che risponda alle esigenze di consumatori sempre più informati e consapevoli.

Dal 3 all’8 maggio 2025 IFFA metterà al centro dell’attenzione i temi chiave del futuro dell’industria della carne e delle proteine. Con il motto “Rethinking Meat and Proteins”, la principale fiera settoriale internazionale offrirà una panoramica completa della catena del valore: dalla lavorazione e confezionamento agli ingredienti innovativi e alle ultime tendenze nel punto vendita. L’evento ha già registrato un’elevata adesione degli espositori e la conferma della partecipazione da parte dei leader di mercato. I temi centrali dell’edizione 2025 saranno: Raggiungere prestazioni di livello superiore, Creare valore dai dati, Mettere in atto la sostenibilità e Creare varietà di prodotti. Un nuovo layout dei padiglioni espositivi metterà in risalto l’ampia gamma di tecnologie innovative in mostra, rafforzando al tempo stesso la connessione tra le diverse fasi del processo produttivo. Importante novità dell’edizione 2025 sono gli IFFA Worlds: aree espositive tematiche che raggruppano le offerte dei diversi settori

World of Processing: soluzioni per la lavorazione sicura ed efficiente di carne e proteine.

World of Packaging: concetti innovativi per proteggere, conservare e presentare gli alimenti.

World of Ingredients: componenti essenziali per il sapore, la struttura e la qualità.

World of New Proteins: tecnologia, ingredienti e ricerca per tutti i tipi di alternative alla carne.

World of Skills and Sales: conoscenze e competenze per una lavorazione artigianale di alta qualità e una clientela soddisfatta.

merceologici, orientando il visitatore all’interno dei padiglioni della fiera.

Wolfgang Marzin, Presidente e CEO di Messe Frankfurt: “Le fiere riuniscono le industrie e IFFA 2025 ne sarà la prova lampante. La risposta degli espositori è stata impressionante e possiamo aspettarci numerose innovazioni per l’industria della carne e delle proteine. Gli espositori presenteranno soluzioni per aziende di ogni dimensione, per le diverse fonti di proteine e per ogni regione del mondo. Inoltre IFFA offre l’opportunità di dialogare e confrontarsi con i professionisti del settore, fare networking e acquisire nuove conoscenze”.

Il settore si riunisce a iffa per plasmare il futuro

Il commercio globale di macchinari per la lavorazione della carne è in crescita costante e ha raggiunto un nuovo record

di quasi 2,7 miliardi di euro nel 2023. La VDMA Food Processing and Packaging Machinery Association (NuV) prevede che la domanda globale di macchinari sicuri e ad alte prestazioni rimarrà stabile nel 2024. Tuttavia il settore deve affrontare sfide significative come le fluttuazioni dell’economia globale, l’aumento dei costi dell’energia, dei salari e delle materie prime e la carenza di manodopera qualificata che stanno mettendo le aziende sempre più sotto pressione.

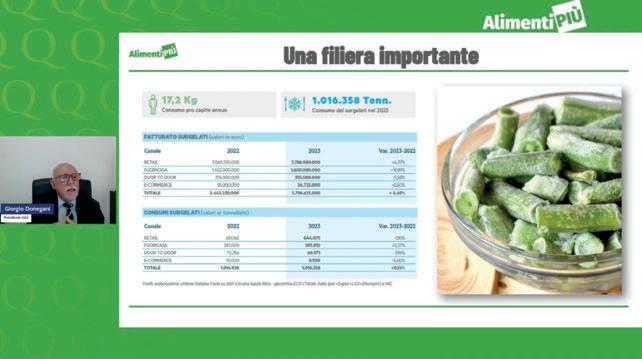

Gli Italiani amano i prodotti surgelati: 9 su 10 li consumano abitualmente e, secondo un’indagine AstraRicerche per IIAS - Istituto Italiano Alimenti Surgelati [1], negli ultimi cinque anni, oltre 4 connazionali su 10 (39,3%) ne hanno aumentato il consumo, in particolare uomini (43%), giovani (Gen Z 50%, Millennials 45%) e famiglie con bambini (48%). Pratici, sicuri, anti-spreco e sempre a portata di mano, i surgelati sono cresciuti non solo in popolarità ma anche in termini di conoscenza e consapevolezza da parte dei consumatori, che li portano a tavola sempre più spesso, riconoscendone il valore.

Ma cosa gli italiani sanno o ancora ignorano di questi prodotti entrati ormai a pieno titolo nelle nostre abitudini alimentari quotidiane? IIAS e AstraRicerche hanno

indagato quanto sanno gli Italiani di alimenti surgelati e, a partire dai risultati, IIAS ha sviluppato un vademecum con alcune informazioni utili per scoprire “cosa c’è dietro a un surgelato”.

“Gli italiani hanno dimostrato un apprezzamento sempre crescente per gli alimenti surgelati, che scelgono e conoscono bene. Li prediligono per il gusto, come dimostra oltre la metà dei consumatori che dichiara di sceglierli per bontà, consistenza e percezione di freschezza [2]. E li acquistano anche per la loro convenienza economica, perché, se si considera il costo totale – tra prezzo del prodotto, tempi e costi di preparazione e valore del cibo sprecato – i surgelati consentono un risparmio notevole [3]”, spiega Giorgio Donegani, Presidente IIAS. “Ma, nonostante siano

sempre più presenti nei nostri freezer, ci sono ancora aspetti dei surgelati che i consumatori conoscono meno e su cui invece possiamo fare corretta informazione”.

La survey IIAS-AstraRicerche ci conferma che amiamo i surgelati e abbiamo imparato a conoscerli bene. Ad esempio, il 68,4% degli italiani sa che “congelato” e “surgelato” non sono sinonimi e il 64,5% del campione dimostra di sapere che non è possibile surgelare in casa, perché la surgelazione è una tecnica applicabile solo a livello industriale. Dall’altro lato, però, solo poco più di 3 italiani su 10 (31%) sanno che non è possibile acquistare prodotti surgelati sfusi, perché, per legge, devono sempre essere preconfezionati, al fine di garantire la maggiore sicurezza, o non sa che le verdure surgelate conservano per lungo tempo le stesse proprietà nutrizionali delle fresche (poco più di 1 consumatore su 2) o ancora ignora che i surgelati non contengono conservanti (59,9%), poiché la loro lunga durata è garantita esclusivamente dal freddo.

Sulle curiosità del comparto, i giovani sono i più preparati: il 45% degli italiani, soprattutto Gen Z e Millennials, conosce il trattamento di scottatura prima della surgelazione, che esalta il colore dei prodotti e si chiama blanching. Per quanto riguarda, invece, le giuste tecniche di scongelamento, solo 4 italiani su 10 sanno che il metodo più corretto consiste nel togliere il prodotto dal freezer e riporlo in frigorifero per qualche ora; mentre solo il 15% – in particolare i più giovani – sa che un prodotto surgelato, una volta scongelato può essere ricongelato a livello domestico, solo a patto che venga prima cotto. “Chi sceglie i surgelati sa tutto o quasi di loro. Oltre alle campagne di informazione, ad aiutare i consumatori a compiere scelte sempre più consapevoli ci pensano le etichette dei nostri prodotti. Circa 8 intervistati su 10 ci hanno detto di controllare scrupolosamente le indicazioni relative a

tempi e modalità di cottura dei prodotti surgelati. Anche questo è un chiaro segnale di quanto sia cresciuta l’attenzione verso la qualità e la sicurezza alimentare. Inoltre, l’86,4% di chi consulta le etichette conferma di impegnarsi a seguire fedelmente le indicazioni riportate, segnale di una maggiore consapevolezza verso gli alimenti che si mettono nel carrello”, continua Donegani.

[1] Survey AstraRicerche “Italiani e surgelati: #losapeteche?” (aprile 2024); campione di 1.000 italiani di età compresa tra i 18 e i 75 anni

[2] Blind Taste Test AstraRicerche (aprile 2024)

[3] Survey AstraRicerche sul “Value for money” dei surgelati (aprile 2024)

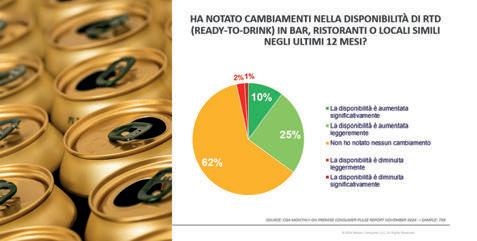

L’ultima indagine mensile sulle abitudini degli italiani nel fuori casa, il Consumer Pulse Report di CGA by NIQ, evidenzia le opportunità di crescita delle sempre più conosciute bevande Ready To Drink. In particolare, l’analisi pone l’attenzione sul potenziale dei RTD alcolici: il 26% dei consumatori dichiara di aver acquistato uno di questi prodotti negli ultimi tre mesi, mentre il 49% potrebbe considerare l’idea di consumarne uno in futuro.

La ricerca aiuta a valutare il comportamento dei consumatori e a identificare le aree di crescita del settore, che a novembre 2024 ha registrato un sostanziale equilibrio vs lo scorso anno con l’84% dei consumatori che ha dichiarato di essere uscito a mangiare e il 55% di essere uscito per un drink. In particolare la ricerca ha analizzato il segmento RTD, sempre più conosciuto e presente nell’Horeca. Infatti, più di un terzo dei consumatori (35%) afferma di aver notato un aumento dei drink pronti da bere negli ultimi 12 mesi, mentre solo il 3% ha registrato una diminuzione.

È interessante notare come quasi un terzo

(31%) dei consumatori consideri il prezzo il fattore principale per incoraggiarli a scegliere questa tipologia di bevande e, allo stesso tempo, quasi la stessa percentuale (32%) lo percepisca come ostacolo per la scelta di questi drink (troppo costosi).

In entrambi i casi, è importante capire il pubblico di riferimento, per poter studiare e applicare una strategia di prezzo che sia vincente rispetto alle categorie in competizione.

Tra gli incentivi che favoriscono l’acquisto

dei RTD si ritrovano per il 27% dei consumatori, la promessa di un drink diverso dalle proposte abituali, la varietà di gusti offerti (27%), la comodità (17%), la fiducia in uno specifico brand (17%) e l’influenza di amici e familiari (16%). Il 36% degli italiani sostiene invece che vorrebbe una maggiore varietà di prodotti RTD. Infine l’elevato contenuto di zuccheri e il gusto ritenuto troppo dolce sono, rispettivamente per il 27% e il 23%, motivi che ostacolano l’acquisto.

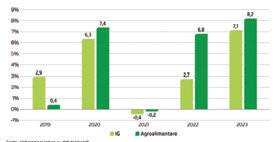

Il Centro Studi della federazione segnala che nei primi 10 mesi del 2024 cresce e si consolida l’accelerazione del settore.

Dopo il +6,6% registrato a consuntivo 2023, c’è quindi un ulteriore progresso che conferma l’alimentare al vertice delle voci manifatturiere più performanti del Paese.

Secondo l’elaborazione dati del Centro Studi di Federalimentare sulle statistiche diffuse dall’Istat, l’industria alimentare italiana ha registrato una quota export nel periodo di 47.411,5 milioni di euro, con una crescita tendenziale del +9,0%

su gennaio-ottobre 2023, superiore al +8,6% segnato sui nove mesi.

“Negli ultimi cinque anni (2019-2024) l’export di settore è cresciuto del +56,3%”, sottolinea il Centro Studi di Federalimentare. “Un tasso praticamente doppio rispetto al +28,3% registrato in parallelo dall’export complessivo del Paese. L’incidenza dell’export dell’alimentare all’interno di quello nazionale totale è salita dal 7,8% del 2019 al 9,2% del 2024”.

Il fenomeno si lega alle performance di molti mercati, ma in gran parte alla spinta specifica del mercato statunitense,

che ha segnato un +18,4% sui dieci mesi. Esso dovrebbe toccare perciò, a consuntivo 2024, una quota pari a 7,8 miliardi, ponendosi a ridosso della Germania, mercato estero leader da sempre dell’alimentare italiano. Fra i grandi mercati dell’industria alimentare, vanno ricordate anche le crescite a due cifre della Polonia (+18,7%), del Canada (+16,6%), del Giappone (+12,5%) e dell’Australia (+15,4%).

A queste performance, si affiancano le spinte dei mercati europei, della Spagna (+7,7%), del Regno Unito (+6,3%), della Germania (+6,6%) e della Francia (+4,4%).

La nuova edizione del Centro Informazione Birra (CIB) di AssoBirra accende i riflettori sul ruolo della birra nel trend del “soft pleasure”, indagando come la bionda più amata sia in grado di accompagnare anche i momenti di relax domestico e i piaceri quotidiani del periodo invernale

L’inverno è la stagione che celebra i piaceri semplici e autentici, le atmosfere intime e i momenti da vivere con lentezza. È un periodo che invita a riscoprire la bellezza dei piccoli gesti quotidiani, a creare rituali di comfort e convivialità, a vivere momenti dedicati al relax e alla riscoperta delle tradizioni. In questo contesto la birra si afferma come una bevanda capace di accompagnare questi momenti, diventando un lusso accessibile e un complemento per arricchire i piccoli piaceri quotidiani e le tavole delle festività. Grazie alla sua versatilità si adatta a ogni occasione, dal calore domestico ai brindisi natalizi, esaltando non solo i momenti di condivisione, ma anche la cucina italiana, confermandosi un elemento polivalente e trasversale anche per la stagione invernale.

Sono queste alcune delle evidenze emerse dall’ultima indagine condotta da BVA Doxa per il Centro Informazione Birra (CIB) di AssoBirra, la fotografia periodica sul mondo birrario italiano attraverso lo sguardo dei consumatori, dei principali player della filiera birraria e della stessa AssoBirra, che per questa edizione accende i riflettori sul ruolo della birra nel trend del “soft pleasure” durante la stagione invernale.

I soft pleasure: la riscoperta dei piccoli

L’inverno trasforma i gesti quotidiani degli italiani in veri e propri rituali di comfort e relax. La casa è il luogo preferito e il fulcro di queste esperienze per l’86% degli intervistati: attività come guardare la TV (70%), rilassarsi sul divano (65%) o concedersi una doccia calda (62%) sono tra le preferite per ritrovare sensazioni di rilassamento e serenità. La Gen Z si distingue per la capacità di ritagliarsi più frequentemente momenti dedicati ai soft pleasure, fino a 4 volte a settimana. Il contatto con la natura è un altro elemento apprezzato, con circa il 40% degli intervistati che dichiara di trovare piacere nelle passeggiate all’aperto o nei momenti contemplativi accanto al camino. Le generazioni si mostrano in sintonia anche sul valore della condivisione, con il 63% che vive questi momenti in compagnia del partner o di amici, in particolare i Millennials (68%), mentre quasi la metà degli intervistati preferisce dedicarsi a questi rituali in solitudine.

Come la birra arricchisce l’inverno degli italiani

La scelta di una bevanda per accompagnare i momenti di relax invernale è una costante per quasi tutti gli italiani, con il 90% degli intervistati che dichiara di consumare regolarmente bevande calde o fredde durante i propri soft pleasure. Tra le preferenze spiccano tisane (64%), cioccolata calda (63%) e tè (62%), ma tra le bevande moderatamente alcoliche la birra

si distingue come protagonista, scelta da circa la metà degli intervistati (48%), superando anche il vino (46%). Anche nel contesto invernale la birra si conferma dunque un alleato apprezzato per la sua capacità di esaltare ogni esperienza e in grado di ridefinire il concetto di bevanda per tutte le stagioni. Quasi 1 italiano su 3 (29%) trova la birra particolarmente appagante nei momenti di relax casalingo, anche grazie al suo basso tenore alcolico. Tra le generazioni, Millennials e Gen X (48% complessivamente) associano la birra a momenti di relax e convivialità. La Gen Z, invece, la interpreta in chiave più dinamica e ne apprezza la versatilità (39%), percependola come una bevanda ideale per arricchire attività creative come cucinare, decorare per le feste o organizzare serate di intrattenimento.

“La birra è un pilastro della tradizione alimentare italiana, in grado di adattarsi a ogni stagione e occasione,” dichiara Andrea Bagnolini, Direttore Generale di AssoBirra. “Se da un lato evoca momenti estivi di condivisione e leggerezza, i dati di quest’ultimo CIB dimostrano come sia altrettanto protagonista dell’inverno: dal relax in casa ai brindisi natalizi, fino agli abbinamenti raffinati delle tavole festive. Si conferma così

un alleato versatile, capace di esaltare l’autenticità della convivialità italiana. Questa edizione mette in luce un tema chiave: la destagio nalizzazione del consumo. La birra non è legata a un solo periodo dell’anno, ma si integra nei piaceri di ogni stagione, riflettendo la ricca cultura gastronomica del nostro Paese. Inoltre, il crescente interes se per il food pairing evidenzia consumatori sempre più consapevoli, che la vedono non solo come una bevanda, ma come un mezzo per esplorare sapori e creare connessioni autentiche. Questo ruolo unico la rende protagonista sia dei momenti più intimi che delle celebrazioni festive, valorizzando il piacere dello stare insieme tutto l’anno”.

Birra, inverno e food pairing

Accompagnare i piccoli piaceri invernali con il consumo di alimenti è una pratica diffusa e condivisa tra le generazioni. Millennials e Gen Z dimostrano una maggiore propensione a ritagliarsi momenti di piacere durante la settimana, rispettivamente con l’83% e l’80%.

In questo contesto, circa un terzo degli intervistati considera la birra un elemento fondamentale per arricchire l’esperienza dei soft pleasure, grazie alla sua capacità di esaltare i sapori e adattarsi a diversi abbinamenti. Tra i cibi più scelti dai consumatori per accompagnare la birra emergono i salumi (51%) insieme con le focacce (51%), seguite da tartine o bruschette (47%) e formaggi stagionati o freschi (41%).

Questi alimenti, associati ai momenti di relax e condivisione, trovano nella birra un complemento capace di arricchire ogni occasione culinaria, grazie alla sua versatilità e al suo carattere conviviale.

“La cucina italiana, con la sua autenticità e raffinatezza, trova nella birra un elemento chiave, capace di arricchire ogni portata e dialogare con i sapori senza mai sovrastarli,” spiega Rocco Pozzulo, Presidente della Federazione Italiana Cuochi. “Durante le festività natalizie, la birra esalta dessert come il panettone e il cioccolato fondente, ma può anche diventare protagonista in cucina, ad esempio nelle ganache o in preparazioni salate. Penso agli abbinamenti con frutta secca tostata, cioccolato fondente o dolci tipici natalizi, che si sposano perfettamente con birre chiare o ambrate, ideali per bilanciare la ricchezza dei dessert. Un dessert che amo preparare combina birra bock, nocciole del Piemonte e tartufo bianchetto per un’esplosione di gusto. La birra incarna perfettamente il concetto di piacere lento e genuino, valorizzando la nostra tradizione gastronomica e creando rituali autentici e ricchi di sapore”.

Prendere le decisioni giuste – questa è la cosa più importante per ogni azienda alimentare. Report dettagliati, dati attuali dalla produzione, andamento degli ordini: il CSB-System vi fornisce esattamente questa trasparenza, semplicemente premendo un tasto. Così anche in tempi incerti potrete prendere decisioni certe.

Per saperne di più sulle nostre soluzioni per il settore alimentare: www.csb.com

Diletta Gaggia

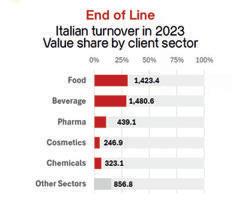

LE TECNOLOGIE DI FINE LINEA RAPPRESENTANO IL 9,3% DEL MERCATO GLOBALE DEI MACCHINARI PER L’IMBALLAGGIO. UN SETTORE CHE RAGGIUNGERÀ I 5,6 MILIARDI DI EURO ENTRO IL 2027

Il settore delle tecnologie di imballaggio di fine linea sta vivendo una crescita significativa tra il 2023 e il 2027, raggiungendo un valore complessivo di 4,9 miliardi di euro nel 2023. È quanto emerge dall’Ipack-Ima Monitor pubblicato a dicembre 2024. Le prospettive indicano una crescita media annua del +3,2% (CAGR 2023-2027), un tasso che supera la crescita globale dei macchinari per l’imballaggio, stimata al +3,0%. Questo andamento positivo porterà il settore a un valore di 5,6 miliardi di euro entro il 2027.

Le tecnologie di fine linea rappresentano il 9,3% del mercato globale dei macchinari per l’imballaggio. La distribuzione delle quote mostra una forte concentrazione nei settori food&beverage, che insieme rappresentano il 60,9% del totale. Beverage rimane il settore leader con una quota del 31% e un valore di 1.524 milioni di euro nel 2023. Segue food, che rappresenta il 28,9% del totale, con un valore di 1.469 milioni di euro. Gli altri settori detengono il 18% delle quote, con un valore totale di 892 milioni di euro. Il settore farmaceutico rappresenta il 9,2% del totale, ovvero 451 milioni di euro,

mentre i settori chimico e cosmetico si attestano rispettivamente al 6,8% (331 milioni di euro) e al 5,2% (256 milioni di euro).

Analizzando le prospettive di crescita per il periodo 2023-2027, emergono dinamiche interessanti che invertono la classifica dei settori leader. Gli altri settori (tabacco, tissue, etc.) mostrano un incremento medio annuo del +4,1%, superando la media complessiva del settore End of Line. Anche il settore cosmetico mostra uno svilup-

po significativo, con una crescita prevista del +3,5% annuo. Il settore food rimane in linea con la media del settore, con un tasso del +3,2% annuo. Il beverage, pur rimanendo centrale, dovrebbe crescere a un tasso leggermente inferiore del +2,9% annuo. Chiudono la classifica il settore farmaceutico e quello chimico, entrambi con un CAGR del +2,6%.

Il settore End of Line Packaging Technologies conferma quindi una costante evoluzione, guidata dall’innovazione e dalla crescente domanda nei settori tradizionali,

con un significativo impulso proveniente dai mercati emergenti. Le prospettive indicano opportunità strategiche non solo nei settori più consolidati, ma anche in quelli meno tradizionali, offrendo nuove sfide all’intera filiera industriale.

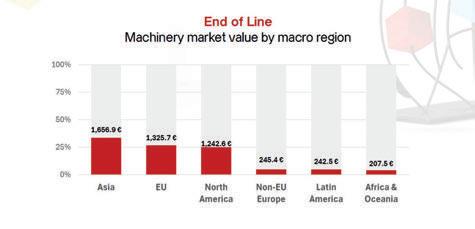

Il mercato dei macchinari per l’imballaggio di fine linea mostra una netta concentrazione geografica, con Asia, Unione Europea e Nord America insieme che rappresentano quasi l’86% dell’intero valore d’uso. L’Asia è il leader indiscusso, rappresentando il 33,7% delle tecnologie utilizzate, con un valore complessivo di 1.656,9 milioni di euro. Seguono l’Unione Europea, che assorbe il 26,9% del mercato (1.325,7 milioni di euro), e il Nord America, al terzo posto con una quota del 25,3% e un va-

lore di 1.242,6 milioni di euro. Le restanti regioni si dividono la fetta residua del 14,1%. Tra queste, l’extra-UE si classifica al quarto posto con il 5% del totale e un valore di 245,4 milioni di euro. Poco dietro segue l’America Latina, che rappresenta il 4,9% del mercato (242,5 milioni di euro). Subito dietro ci sono Africa e Oceania, che insieme coprono solo il 4,2% del valore totale, ovvero 207,5 milioni di euro. Si tratta di una fotografia chiara di un settore in cui il peso delle grandi economie rimane predominante, ma che offre anche opportunità di crescita per le aree meno rappresentate.

Nel 2023, il fatturato italiano relativo alla produzione di End of Line Packaging Technologies ha raggiunto un valore di 1.310,1 milioni di euro, registrando una crescita del +3,3% rispetto al 2022. Nello stesso periodo, la Germania ha prodotto un valore di 812,4 milioni di euro, con un incremento dell’8,0% rispetto all’anno precedente. Sebbene l’Italia superi la Germania nel valore totale della produzione, quest’ultima mostra una performance di crescita più forte rispetto all’anno precedente. Osservando la composizione della produzione italiana, emerge che il segmento beverage contribuisce maggiormente al fatturato con una quota del 34,8%, per un valore di 455,3 milioni di euro nel 2023. Seguono gli altri settori, che rappresentano il 24% del totale, con un valore di 314,8 milioni di euro. Al terzo posto si colloca il settore alimentare, con una quota del 23% e vendite pari a 302,0 milioni di euro. Nel complesso, food&beverage rappresenta il 57,8% della produzione totale, generando un valore complessivo di 757,3 milioni di euro nel 2023, più della metà del settore.

DOI: 10.1016/j.crfs.2024.100707

Approcci TaqMan® e HRM per la genotipizzazione SNP nella tracciabilità genetica di mosti e vini

TaqMan® and HRM approaches for SNP genotyping in genetic traceability of musts and wines. Current Research in Food Science, Volume 8, 2024

A. Moine, P. Boccacci, C. De Paolis, L. Rolle, G. Gambino

La lotta alle frodi nel settore vitivinicolo richiede continui miglioramenti e validazioni delle nuove tecnologie applicabili a mosti e vini. A partire dai dati pubblicati dall’array Vitis18kSNP, sono stati identificati una serie di nuovi marcatori specifici di polimorfismo a singolo nucleotide (SNP) per alcune importanti cultivar dell’Italia nord-occidentale, come Barbera, Dolcetto e Arneis (Vitis vinifera L.), utilizzate nella produzione di vini di alta qualità a Denominazione di Origine Protetta. Una coppia di nuovi marcatori SNP per ciascuna varietà di uva è stata selezionata e convalida-

ta utilizzando due tecniche PCR in tempo reale: test di genotipizzazione TaqMan® e analisi di fusione ad alta risoluzione (HRM). Il test TaqMan® ha dimostrato di essere più affidabile e ripetibile dell’analisi HRM perché, nonostante sia una tecnica economica e versatile per la rilevazione di diversi tipi di mutazioni genomiche (SNP, inserzioni o delezioni), l’HRM ha mostrato limitazioni in presenza di scarso DNA di qualità estratto da mosti e vini. I test TaqMan® hanno identificato con successo Barbera, Dolcetto e Arneis nei rispettivi mosti e vini sperimentali, e con buona efficienza nei vini commerciali. Sono state osservate differenze marcate tra i genotipi, l’identificazione varietale nei mosti/ vini a base Dolcetto è stata più efficiente di quella nei vini a base Arneis. Pertanto, il test TaqMan® ha un potenziale considerevole per l’identificazione varietale nei vini e la procedura descritta nel presente lavoro può essere facilmente adattata a tutti i vini con un’adeguata configurazione dei metodi di estrazione del DNA che dovrebbero essere adattati a vini diversi.

DOI: 10.1016/j.cej.2023.148474

Sensore colorimetrico a microaghi che utilizza un algoritmo di deep learning per il monitoraggio della freschezza della carne

Colorimetric microneedle sensor using deep learning algorithm for meat freshness monitoring. Chemical Engineering Journal, Volume 481, 1 febbraio 2024

J. Wang, L. Xia, H. Liu, C. Zhao, S. Ming, J. Wu

Attualmente, i metodi per determinare la freschezza della carne richiedono molto tempo, sono scomodi o richiedono elevati requisiti di specialità. I ricercatori hanno proposto un sensore colorimetrico a microaghi (CMS) utilizzando un algoritmo di deep learning algoritmo per il monitoraggio visualizzato della freschezza della carne. Il CMS è stato ottenuto stampando idrogel commestibili contenenti antociani sensibili al pH, che cambiano colore a causa del cambiamento strutturale degli antociani in risposta al pH. Quando attaccato alla carne, il CMS è in grado di penetrarla ed estrarre i fluidi tissutali mediante azione capillare. Con il deterioramento della carne, il pH del fluido tissutale aumenta gradualmente,

portando a un cambiamento nel CMS dal rosa al viola e infine al blu scuro. Pertanto, in base alle variazioni dei colori CMS, è stato ottenuto il rilevamento in situ e visualizzato della freschezza della carne. Inoltre, è stato applicato un algoritmo di deep learning da integrare con il CMS per formare un’applicazione per smartphone (app), consentendo un rilevamento della freschezza più comodo e accurato. Sono state raccolte immagini di CMS allegate alla carne con diversa freschezza per formare una fonte di training come input della rete neurale convoluzionale (CNN). Attraverso le caratteristiche cromatiche contorte del CMS, è stata infine classificata la freschezza della carne come “fresca”, “meno fresca” e “guastata”. Con l’incorporazione della CNN, l’app ha consentito agli utenti di identificare la freschezza della carne dalle foto archiviate o dalle immagini in tempo reale di carni etichettate con CMS in modo rapido, accurato, portatile e universale. Questa strategia di rilevamento visualizzato del CMS combinata con un’app integrata con algoritmo ha un potenziale promettente per ampie applicazioni come la sicurezza alimentare, il monitoraggio della salute e la protezione ambientale.

DOI: 10.1016/j.foodcont.2024.110359

Sistemi di confezionamento intelligenti per il monitoraggio della qualità e della sicurezza dei prodotti a base di carne: dalla scala di laboratorio all’industrializzazione

Intelligent packaging systems for the quality and safety monitoring of meat products: From lab scale to industrialization. Food Control, Volume 160, giugno 2024

M. Alizadeh Sani, W. Zhang, A. Abedini, A. Khezerlou, N. Shariatifar, E. Assadpour, F. Zhang, S. Mahdi Jafari

Il consumo di carne è aumentato notevolmente negli ultimi 50 anni, con un mercato mondiale di carne fresca e lavorata che si prevede raggiungerà una dimensione di 292,92 milioni di tonnellate entro il 2027. Tuttavia, il deterioramento della carne e dei prodotti a base di carne possono causare perdite economiche per i produttori e rischi per la salute dei consumatori. Per risolvere questo problema, è stato sviluppato materiale di imballaggio intelligente con indicatori e sensori, come codici a barre ed etichette a radiofrequenza, per garantire controllo di qualità e sicurezza. Questi progressi hanno rivoluzionato il settore degli imballaggi riducendo le perdite e prolungando la durata di conservazione. Inoltre, i sistemi di imballaggio intelligenti (IPS) forniscono informazioni in tempo reale ai consumatori sullo stato del prodotto. Ciò ha migliorato la qualità

generale e la sicurezza degli alimenti confezionati deperibili come la carne. Tuttavia, la maggior parte degli studi sono condotti su scala di laboratorio e ci sono molti problemi da risolvere oltre agli ostacoli legati ai costi per applicarli a livello industriale. La transizione dalla scala di laboratorio all’industrializzazione degli IPS comporta sfide e limitazioni. Una delle sfide principali è aumentare la produzione mantenendo la funzionalità e l’affidabilità degli IPS. Ciò richiede investimenti significativi in attrezzature e processi. Inoltre, garantire la compatibilità degli IPS con i processi e gli standard industriali esistenti può rappresentare un ostacolo. Un’altra sfida è la necessità di test e convalide approfonditi per soddisfare i requisiti normativi e garantire la sicurezza e l’efficacia degli IPS. Superare queste sfide è fondamentale per integrare con successo gli IPS nei processi di produzione industriale. Questa revisione si concentra sulla ricerca scientifica continua e sullo sviluppo delle tecnologie più recenti, dalla scala di laboratorio all’industrializzazione, attraverso un approccio per monitorare i cambiamenti fisici, chimici e microbici nei prodotti a base di carne confezionati in ambienti industriali utilizzando imballaggi multifunzionali intelligenti. Questa revisione fornisce inoltre una panoramica aggiornata della correlazione tra scala di produzione e consumo, deterioramento del prodotto e parametri sperimentali come pH, azoto basico volatile totale (TVB-N) e carica microbica.

DOI: 10.1016/j.ijgfs.2024.100883

Il Paese d’origine come induttore di pregiudizi nei giudizi sul vino degli esperti - Un esperimento sensoriale in una fiera mondiale del vino

Country-of-Origin as bias inducer in experts’ wine judgments - A sensory experiment in a world wine fair. International Journal of Gastronomy and Food Science, Volume 35, marzo 2024

N. Depetris Chauvin, D. Valentin, JH. Behrens, H. Rodrigues

L’obiettivo principale del presente studio è valutare se l’origine del vino induce pregiudizi impliciti nei giudizi degli esperti. A ventidue commercianti di vino provenienti da 10 paesi diversi è stato chiesto di valutare il gradimento e di fornire una descrizione sensoriale di otto vini Pinot Nero provenienti da quattro paesi diversi (Argentina, Brasile, Francia e Svizzera) in condizioni sia cieche che informate alla “ProWein International Wine and Spirits Fair” edizione 2018 a Dusseldorf, Germania. Nella condizione informata, ai partecipanti è stato fornito il paese di origine (COO) del vino. Una volta reso noto il COO, le valutazioni di simpatia dei vini provenienti da Argentina e Brasile sono diminuite. Il COO ha anche dedotto errori nel modo in cui i valutatori hanno descritto/giudicato i vini nelle tre condizioni di valutazione: visiva, ortonasale e gustativa. I vini brasiliani e argentini sono spesso descritti utilizzando descrittori edonistici negativi in condizioni informate. È stata osservata anche la tendenza opposta. Quando i valutatori erano a conoscenza dell’origine dei vini, spesso descrivevano i vini francesi e svizzeri aggiungendo descrittori sensoriali positivi. Questi risultati sono utili per i consumatori di vino, i produttori, l’industria della gastronomia e per i politici che prendono decisioni sulle leggi.

DOI: 10.1016/j.cofs.2024.101127

Film con attività antimicrobica per prodotti a base di carne

Films with antimicrobial activity for meat products. Current Opinion in Food Science, 19 gennaio 2024

N. Walayat, PC. Bastianello Campagnol, W. Zhang, Z. Su, JM. Lorenzo

In questo articolo vengono discussi i problemi relativi alla carne e ai prodotti a base di carne, utilizzando le pellicole antimicrobiche come possibile soluzione. Gli autori hanno discusso i diversi tipi di pellicole antimicrobiche studiati negli ultimi anni con le sfide e i miglioramenti apportati da diversi ricercato -

ri. Dal punto di vista degli autori, l’uso di pellicole antimicrobiche estratte da fonti naturali è una strategia promettente per ridurre al minimo la crescita di microrganismi nella carne e negli articoli a base di carne senza cambiamenti fisico-chimici e sensoriali che possano promuovere l’accettabilità del consumatore e un approccio economicamente efficiente. Gli autori hanno suggerito che è necessaria una maggiore ricerca sulla standardizzazione e sui parametri tecnici nello sviluppo di pellicole antimicrobiche efficaci e a basso costo. Inoltre, secondo l’opinione degli autori, è possibile eseguire studi di citotossicità su pellicole antimicrobiche per la sicurezza dei consumatori.

Diletta Gaggia

I CHALLENGE TEST SONO STRUMENTI ESTREMAMENTE VANTAGGIOSI PER VALUTARE LA SICUREZZA

ALIMENTARE E PER DEFINIRE LA SHELF LIFE, I PARAMETRI DI PROCESSO E DI PRODOTTO

Il challenge test nasce come strumento per dare un contributo alla valutazione della sicurezza degli alimenti, ma è applicato oggi anche per tutti gli aspetti legati alla qualità microbiologica.

Nel 2022 si sono registrate più di 5.700 epidemie di origine alimentare e hanno registrato rispetto all’anno precedente un incremento significativo (+40%).

A queste epidemie sono stati associati oltre 48.000 casi di malattia, con un numero molto elevato di ospedalizzazioni, riferite soprattutto a casi di salmonellosi. Sono stati registrati 64 decessi, di questi la metà è da imputarsi alla Listeria monocytogenes . Oltre all’effetto diretto che ha sul consumatore, il pericolo microbiologico ha ricadute più ampie

anche sul contesto sociale, le persone tendono a non acquistare più i prodotti coinvolti in episodi noti, e industriale con conseguente perdita del fatturato. “Fortunatamente, all’interno dell’Unione Europea beneficiamo di ottimi strumenti che permettono di tenere sotto controllo il rischio associato alla presenza di questi microrganismi patogeni nel corso della filiera produttiva”, spiega Valentina Bernini , docente presso il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco dell’Università di Parma.

A COSA SERVONO I CHALLENGE TEST?

I challenge test sono degli strumenti scientifici che permettono di determinare la capacità di uno o più microrga -

Nel 2022 si sono registrate più di 5.700

epidemie di origine alimentare

VALENTINA BERNINI

Docente presso il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco dell’Università di Parma. Valentina Bernini si occupa di microbiologia alimentare anche in qualità di ricercatrice, seguendo due ambiti di ricerca. Il primo legato all’utilizzo di batteri lattici per la fermentazione, non solo per ottenere nuovi prodotti alimentari, ma anche per la valorizzazione di sottoprodotti dell’industria di trasformazione; mentre il secondo ambito di ricerca è più inerente agli aspetti di sicurezza alimentare, quindi tutto ciò che concerne l’identificazione e la caratterizzazione di patogeni che hanno un ruolo nella contaminazione degli alimenti, in questo ambito si occupa anche dello sviluppo e dell’allestimento di challenge test microbiologici.

nismi di crescere e svilupparsi in un alimento, ma anche di verificare l’efficacia di un step di processo nell’inibizione o nella riduzione, al di sotto di quella che è considerata la soglia di pericolo per i consumatori, di microorganismi che possono eventualmente entrare all’interno del processo di produzione. Interessando sia lo sviluppo in un alimento che la valutazione degli step di processo si differenziano in due categorie. Il challenge test di prodotto è una simulazione di contaminazione eseguita in sito, quindi in condizioni reali, che avviene sul prodotto solo al termine del processo produttivo; in questo caso non è importante la storia produttiva che ha permesso di ottenere quel prodotto, ma valutare cosa potrebbe accadere nella shelf life di quel prodotto nel caso in cui si riscontrasse una contaminazione all’interno del processo produttivo.

Nel caso del challenge test di processo viene analizzato il processo di trasformazione, perché, molto spesso, in questa simulazione si procede con la contaminazione della materia prima,

si va a condurre una trasformazione in quelle che sono le effettive correzioni operative e si va a verificare se particolari step di processo abbiano un effetto significativo nel controllo dei microrganismi.

CORRETTA PROGETTAZIONE

DELLA SPERIMENTAZIONE

Prima di progettare un challenge test, è necessario individuare i target che sono interessati nel particolare studio, ovvero quei microrganismi che possono essere riscontrati come contaminanti di quel prodotto o di quel processo e che sono anche collegati a casi epidemio -

logici. Dopo aver identificato la specie di interesse è importante selezionare correttamente i microrganismi, quindi nello specifico i ceppi che vengono utilizzati per questa contaminazione artificiale. Si tratta dunque di dover identificare delle miscele di microrganismi appartenenti alla specie target, in quanto l’utilizzo di un singolo ceppo potrebbe non essere rappresentativo del comportamento della specie in quel prodotto o nel corso di quel processo, perché all’interno delle specie esistono comunque delle biodiversità. In conclusione l’utilizzo della miscela permette di ottenere delle risposte che si possono effettivamente ricondurre alla specie stessa ed elimina il rischio di ottenere degli scenari dettati da peculiari caratteristiche del singolo biotipo. Fondamentale è anche la scelta della modalità di inoculo. Il challenge test è una simulazione di contaminazione in condizioni reali quindi il monitoraggio del comportamento del microrganismo deve avvenire nelle condizioni in cui il consumatore, ad esempio, conserva il prodotto, quindi non bisogna nella fase di contaminazione andare a denaturare quella che è la struttura del prodotto per non andare a comprometterne da un punto di vista chimico-fisico le caratteristiche.

È necessario poi stabilire le condizioni di conservazione, identificare in modo preciso quelle che sono le fasi del pro -

UNI EN ISO 20976-1:2019

Microbiologia della catena alimentare- Requisiti e linee guida per condurre “Challenge tests” in alimenti e mangimiParte 1: “challenge tests” per lo studio del potenziale di crescita, lag time e il tasso di massima crescita.

UNI EN ISO 20976-2:2022

Microbiologia della catena alimentare - Requisiti e linee guida per condurre “Challenge tests” in alimenti e mangimi - Parte 2: “challenge tests” per lo studio del potenziale di inattivazione e dei parametri cinetici.

cesso o i punti degli impianti che vogliono essere monitorati e stabilire il piano di campionamento prima di iniziare la sperimentazione, perché la contaminazione del lotto soggetto ad analisi deve avvenire nello stesso momento.

SPERIMENTAZIONE SU LISTERIA MONOCYTOGENES

La notifica da parte del sistema di allerta RASFF di alcuni casi relativi al ritrovamento di Listeria monocytogenes in alcune mozzarelle, ha portato allo sviluppo di challenge test che andassero a focalizzarsi sulla capacità del microrganismo, una volta presente, ad esempio, nell’acqua di rassodamento utilizzata nel processo di produzione di aderire sulla superficie del prodotto e quindi analizzare anche il fatto che potesse eventualmente essere poi rilasciato nel contatto con altri liquidi che intervengono nelle fasi di processo.

A seguito di contaminazione dell’acqua di rassodamento, l’immersione di una mozzarella non contaminata, dopo un certo tempo di contatto sia del liquido dell’acqua di rassodamento che della mozzarella e successive operazioni, ha permesso, ad esempio, di stabilire come in poche ore già avvenga l’adesione e

nelle successive fasi di lavorazione parte del microrganismo rimane adeso e parte viene rilasciato nei liquidi. Questo

può, quindi, creare delle cross-contaminazioni tra anche i liquidi coinvolti nel processo che magari inizialmente non risultano contaminati, perché la contaminazione deriva da passaggi successivi. Un altro esempio legato sempre al prodotto, che analizza però un’operazione: il taglio delle forme formaggio gorgonzola. In questo caso il challenge test ha predisposto la contaminazione superficiale di intere forme di formaggio e poi la simulazione di operazioni di taglio. L’esperimento ha determinato delle percentuali di contaminazione della pasta, ovvero la parte edibile del formaggio. È possibile ridurre questo trascinamento controllando la contaminazione della crosta, il challenge test ha confermato l’importanza delle operazioni di manipolazione di questi prodotti.

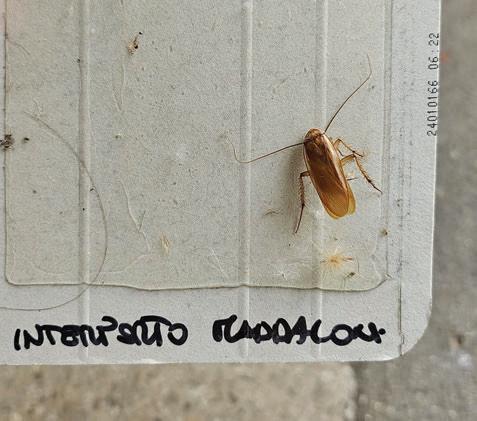

Le norme comunitarie di riferimento disciplinano la modalità di produzione dei prodotti biologici e hanno un impatto indiretto in riferimento al good safety management. Tuttavia presenta delle lacune in merito alla gestione del pest management, perché non esplicita le tecniche e le modalità di gestione dei contaminanti nel settore dell’agricoltura biologica. “Partendo da questa consapevolezza”, illustra Mariano Serratore, Direttore Tecnico di ICEA che si occupa di tutti gli schemi di certificazione, “abbiamo strutturato, in collaborazione con ANID, uno standard di certificazione che va a entrare nel merito della gestione del pest management nelle aziende biologiche, in particolare lo standard definisce le modalità di gestione di certificazione del bio-pest management”. Questo standard si appoggia sia alla normativa volontaria sia alla normativa cogente, in particolare su un documento

tecnico redatto da un’apposita commissione strutturata comprendendo diversi stakeholder, pubblici e privati, e gestita direttamente da ANID.

Quali sono i requisiti basi per poter avviare questo standard di certificazione?

§ Politica aziendale orientata all’adozione di metodi e tecniche biologiche e sostenibili.

§ Formazione del personale sugli aspetti di Pest Management.

§ Analisi del rischio per ogni sito.

§ Monitoraggio e audit interni.

Partendo dal presupposto che un prodotto biologico è già molto qualificato, l’adesione a questo standard, anche nelle tecniche e nei processi aderenti al biopest management, contribuisce a creare un ulteriore valore aggiunto all’azienda stessa oltre che al prodotto finale.

Con l’adozione della digitalizzazione, le aziende possono semplificare e rendere più efficienti i processi di monitoraggio e controllo. MoreFromFood, una piattaforma sviluppata da Dotcom, è un esempio concreto di come la tecnologia possa trasformare la gestione della sicurezza alimentare, portando vantaggi nella gestione delle non conformità, nella tracciabilità e nella preparazione alle ispezioni.

Con MoreFromFood, le aziende possono centralizzare tutte le informazioni sulla sicurezza alimentare in un’unica piattaforma, facilitando l’accesso e la condivisione dei dati con vari stakeholders, dal management agli ispettori, fino ai clienti. La piattaforma permette di replicare i processi manuali con funzionalità avanzate, impossibili con il formato cartaceo. Un esempio è la gestione automatica delle non conformità: quando viene rilevato un parametro fuori norma (come temperatura o pH), il sistema invia un avviso immediato e avvia il processo di gestione, che include azioni correttive e la registrazione della risoluzione. Questo consente di reagire rapidamente,

evitando che piccoli problemi diventino gravi. La piattaforma digitale offre una gestione tempestiva e documentata rispetto ai sistemi cartacei, che possono essere lenti e imprecisi.

La preparazione agli audit e alle ispezioni è una delle principali preoccupazioni delle aziende alimentari. Con MoreFromFood, la preparazione diventa semplice e rapida. Le aziende possono accedere a tutti i dati e report necessari per dimostrare la conformità agli standard di sicurezza alimentare con pochi clic. I dati digitali riducono al minimo il rischio di errori e permettono di rispondere rapidamente alle richieste delle autorità. La gestione dei controlli interni, come la manutenzione delle strutture e l’igiene, è facilitata dalla piattaforma, che consente di documentare in tempo reale le ispezioni. Inoltre, la piattaforma si integra facilmente con altri sistemi aziendali, come gli ERP, permettendo di monitorare la tracciabilità dal ricevimento delle materie prime fino alla produzione.

Con MoreFromFood, tutte le informazioni sono centralizzate e facilmente ac-

cessibili, permettendo di generare report dettagliati sulle attività, sulle non conformità e sulle azioni correttive. Questo garantisce una gestione chiara e affidabile della sicurezza alimentare, aumentando la fiducia dei clienti e delle autorità.

Infine, MoreFromFood offre funzionalità di analisi dei dati. Sebbene la piattaforma non sia pensata per analisi complesse, si integra facilmente con strumenti come Power BI, permettendo di ottenere report dettagliati e visualizzare i trend delle attività.

In conclusione, MoreFromFood rappresenta una soluzione potente per la gestione della sicurezza alimentare. La digitalizzazione dei processi, la gestione automatica delle non conformità, la preparazione alle ispezioni e la centralizzazione dei dati consentono alle aziende di rispondere rapidamente alle sfide quotidiane e migliorare la qualità e la sicurezza dei loro prodotti.

Elena Consonni Giornalista esperta in scienze e tecnologie alimentari

NEGLI ULTIMI ANNI SI SONO RESI POSSIBILI NUOVI METODI DI INDAGINE PIÙ PERFORMANTI, SEBBENE ANCORA MOLTO COSTOSI E DI NON FACILE INTERPRETAZIONE, MA DESTINATI AD AFFERMARSI IN UN FUTURO PROSSIMO

La nuova frontiera dell’analisi degli alimenti è rappresentata dalle tecniche omiche. Si tratta di metodi molto evoluti, che prevedono la raccolta e l’analisi statistica di un gran numero di dati nello stesso intervallo di tempo, per descrivere nel dettaglio un sistema biologico.

“Con l’espressione tecniche omiche”, spiega Luigi Lucini, docente di Chimica agraria alla Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università Cattolica, “intendiamo degli approcci analitici che vanno a caratterizzare un’intera classe di molecole. Per esempio, la genomica che è la prima delle tecniche omiche a essere adottata, caratterizza l’intero genoma, cioè tutti i geni di un organismo. Sono arrivate poi la trascrittomica, che identifica quali geni sono trascritti, la proteomica,

quando questi geni sono copiati e tradotti in proteine, e la metabolomica che descrive i metaboliti, cioè i composti chimici presenti all’interno di una cellula all’interno di un tessuto e anche in un alimento”. Questi approcci si sono resi possibili negli ultimi anni grazie all’evoluzione delle tecnologie di analisi, cioè alla disponibilità di strumenti d’analisi sempre più performanti. “Le tecniche che permettono di effettuare queste analisi”, sottolinea, “sono principalmente la spettrometria di massa e la risonanza magnetica nucleare. Si tratta però di strumenti molto evoluti, rispetto a quelli classici, che permettono di individuare 20 o 30 composti chimici in una matrice. Adesso si possono misurare 7.000-10.000 composti diversi, a seconda dipende dalla tecnica adottata, con una sola analisi”.

UN APPROCCIO NUOVO

Ma al di là delle possibilità offerte dalle innovazioni in ambito analitico, l’applicazione delle tecniche omiche in ambito alimentare prevede un cambio di mentalità. “Alla mia generazione,” racconta, “è stato insegnato che il metodo scientifico prevede un’ipotesi, che va verificata tramite un esperimento scientifico. Le scienze omiche sono un cambio di prospettiva: nel caso di un sistema molto complesso è molto difficile formulare un’ipotesi specifica precisa, allora il lavoro viene definito hypotesis free. Si lavora in maniera non mirata, cercando di caratterizzare completamente il sistema, che può essere appunto la cellula, l’organo, il tessuto o l’alimento, come nella mia attività”.

Una delle possibili applicazioni delle tecniche omiche in ambito alimentare è l’identificazione di frodi. “Per esempio,”

racconta Lucini, “se dovessi usare le tecniche omiche per individuare se un olio etichettato DOP è invece proveniente da un’altra zona, dovrei analizzare diverse annate di quell’olio senza cercare nulla in particolare, e trattare i risultati ottenuti con tecniche di statistica evolute per evidenziare l’impronta chimica di quell’olio, al di là della singola annata. Questa impronta chimica diventa il marcatore che identifica l’olio proveniente da quella zona. Se in un campione di olio non ritrovo questo stesso marcatore, significa che non proviene da quella zona”.

I marcatori evidenziati con l’applicazione delle tecniche omiche possono essere quindi utilizzati, come in questo caso, per definire l’origine geografica di un prodotto, oppure la sua qualità (per esempio per individuare una molecola che è sempre presente quando il caffè viene apprezzato, o una che invece è associata al gusto

rancido delle nocciole), o ancora possono essere collegati a un effetto antiossidante degli alimenti.

“Tramite le tecniche omiche”, commenta Lucini, “si ottengono dataset molto ampi, quelli che chiamiamo i big data, che vanno poi interpretati per capire quali sono le differenze tra due condizioni di alta e bassa qualità, tra un prodotto originale e uno adulterato, tra uno sano e uno difettato. Gli ambiti di applicazione sono davvero ampi. Questi marcatori, infatti, possono essere utilizzati per difendere il consumatore, per pensare come disegnare nuovi alimenti che siano più salutari o siano più apprezzati…. Insomma si possono utilizzare in funzione dello scopo. La potenzialità di queste tecniche è veramente alta, perché quando si hanno a disposizione tantissime informazioni e si è capaci di interpretarle correttamente è possibile applicarle in tantissimi modi”.

IL COSTO, UN LIMITE DA SUPERARE

Le tecniche omiche sono quindi destinate a diventare i metodi di riferimento per l’analisi dei prodotti alimentari? Probabilmente non nell’immediato, a causa del loro costo e della complessità nell’interpretare i risultati.

“La strumentazione che serve per generare una tale mole di dati,” precisa Lucini, “può costare 8-10 volte più degli analoghi strumenti utilizzati per analisi più tradizionali. Inoltre l’analisi statica dei dati raccolti richiede delle competenze di livello elevato in questo ambito. Per questi motivi per ora si tratta di tecnologie nuove, la cui diffusione è per lo più limitata in ambito di ricerca, ma devo dire negli ultimi anni anche alcune aziende molto strutturate, i big player dell’industria ali-

mentare, cominciano ad adottare queste metodiche, così come i laboratori degli Enti deputati al controllo degli alimenti. Le grandi aziende possono impiegarle nella ricerca e sviluppo, per mettere a punto dei prodotti che possano rispondere il più possibile ai benefici richiesti dal mercato, ma anche per verificare le caratteristiche qualitative delle materie prime al momento del conferimento; le autorità di controllo per individuare frodi in commercio messe in atto a danno del consumatore”.

Nonostante i costi Luigi Lucini auspica una maggiore diffusione di questo approccio analitico. “La tecnologia”, afferma, “va a vantaggio dell’azienda che lavora bene e del consumatore. C’è da augurarsi che i costi si abbassino e che

queste tecniche diventino più accessibili e quindi siano più impiegate”.

TECNICHE OMICHE E BIOLOGICO, UN CASO

Le tecniche omiche sono al centro del progetto di ricerca “Omic technologies for consumer food engagement: innovazione nella tracciabilità degli alimenti biologici e fiducia del consumatore”, realizzato da EngageMinds Hub - Consumer, Food & Health Research Center, e finanziato dall’Università Cattolica tra gli indirizzi di ricerca a interesse strategico, con la collaborazione interdisciplinare di diverse facoltà e dipartimenti dell’Ateneo. Il progetto ha l’obiettivo di indagare la percezione dei consumatori in merito all’idea dell’impiego delle tecnologie omiche

a favore della tracciabilità e valutazione nutrizionale delle verdure e della frutta biologiche, richiamando l’attenzione sulle principali implicazioni in termini di salute e sostenibilità di questo tipo di innovazioni. Negli ultimi anni, è aumentata la richiesta da parte dei consumatori di cibi biologici. Nel mese in cui sono state effettuate le rilevazioni, il 40% degli italiani ha consumato prodotti di questo tipo almeno tre o quattro volte a settimana; i più amanti del genere sono i giovani (62%), i laureati (47%), e le persone originarie delle regioni del Sud e Isole (48%).

In particolare, gli alimenti biologici più consumati dagli italiani sono le uova fresche (69%), gli ortaggi (66%) e la frutta (62%), scelti poiché considerati salubri, naturali e rispettosi dell’ambiente. È infatti opinione diffusa che i cibi biologici contengano meno pesticidi e siano prodotti con processi che prestano una particolare attenzione alla sicurezza. Tuttavia, il consumatore non è poi così preparato rispetto alle certificazioni biologiche e per questo motivo può essere indotto in errore negli acquisti.

È a questo punto che entrano in gioco le tecnologie omiche, che permettono di valutare se un prodotto alimentare è davvero biologico, andando a considerare alcuni parametri che le certificazioni “tradizionali” non valutano, per esempio come l’alimento viene conservato e trasportato.

La tracciabilità degli alimenti, in questo contesto, è considerata uno strumento importante per garantire la qualità e la sicurezza alimentare, caratteristiche che possono influenzare l’acquisto da parte dei consumatori.

“Dallo studio,” spiega Greta Castellini, ricercatrice di Psicologia dei Consumi presso la Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università Cattolica, “emerge che la maggior parte degli italiani (79%) non ha mai sentito parlare delle tecnologie omiche applicate al cibo. Dopo aver presentato e spiegato dettagliata-

mente tali tecnologie e il loro potenziale ai partecipanti dello studio, questi ultimi le hanno considerate interessanti (54%), positive (58%) e non pericolose (55%).

Tuttavia, sembrano emergere delle incertezze riguardo alla necessità di introdurre queste nuove tecnologie alimentari”. Infatti, il 43% ritiene che l’utilizzo delle tecnologie omiche possa essere evitato in quanto non necessario ai fini della certificazione biologica di un alimento.

In media, il campione dell’indagine ha affermato di essere disposto a pagare circa il 9% in più per gli ortaggi certificati con tecnologie omiche rispetto a quelli non certificati con tali tecnologie.

“Ad oggi le certificazioni a supporto sono principalmente cartacee,” sostiene Luigi Lucini, “e quindi più facilmente soggette a frodi, si auspica quindi il ricorso nei prossimi anni a queste nuove tecnologie omiche, quantomeno in un’ottica di verifiche a campione”.

“Tecnologico e biologico è un binomio che può suonare stridente per il consumatore,” dichiara Guendalina Graffigna, direttrice di EngageMinds Hub - Consumer, Food & Health Research Center, Centro di ricerca in psicologia dei consumi e della salute dell’Università Cattolica, campus di Cremona e coordinatrice del progetto, “in generale più incline ad assimilare le tecnologie alimentari a un concetto di artefazione invece che percepirle come alleate per migliorare la sicurezza di un alimento. Dallo studio che abbiamo condotto, le evidenze raccolte indicano che è fondamentale implementare programmi di educazione e sensibilizzazione rivolti ai consumatori al fine di alfabetizzare sui processi di certificazione del biologico e accrescere la fiducia verso l’adozione di avanzate tecniche di analisi, quali quelle omiche, a favore della tutela dei consumatori”.

“I risultati della ricerca,” aggiunge Giulia Sesini, dottoranda presso la Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica, “eviden-

ziano il ruolo centrale della fiducia negli enti certificatori per stimolare l’adozione delle nuove tecnologie alimentari, senza dimenticare l’importanza ricoperta dagli atteggiamenti verso il cibo più in generale”. I consumatori attribuiscono infatti una crescente rilevanza alla componente etica dei prodotti, fattore determinante nella scelta di cibi certificati tramite nuove tecnologie”. “Da un punto di vista psicologico,” sottolinea, “è inoltre fondamentale differenziare i consumatori in base alle proprie abitudini di consumo per dare forma a una comunicazione mirata e personalizzata che vada a rassicurare in particolar modo i consumatori di cibi biologici sull’integrità del prodotto”.

“Anche i dati raccolti attraverso uno studio sperimentale,” afferma Paola Iannello, docente della Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica, “confermano una certa apertura tra i consumatori nei confronti dell’introduzione delle tecnologie omiche. I risultati, infatti, mettono in evidenza che i prodotti etichettati come omici vengono mediamente valutati, sia dal punto di vista estetico che del gusto, in maniera del tutto simile ai prodotti etichettati come biologici. Anche l’intenzione di acquisto espressa dai consumatori nei confronti dei prodotti omici e biologici è pressoché la medesima, ed è decisamente più elevata rispetto all’intenzione di acquisto espressa nei confronti dei prodotti ‘convenzionali’. Favorire nella percezione del consumatore questa ‘vicinanza’ potrebbe rivelarsi una modalità funzionale ed efficace per introdurre sul mercato prodotti alimentari certificati attraverso le tecnologie omiche”.

Insomma, i presupposti a un maggiore impiego delle tecniche omiche ci sarebbero, anche se oltre a superare le barriere di costo, sarà necessario comunicare correttamente come e perché si utilizzano, per vincere le resistenze del consumatore.

a cura della Redazione

Cereal Docks, che sempre più, dal concetto di “alimentare” guarda a quello di “nutrire” presenta la nuova linea di ingredienti HeliaPRO, e in particolare la nuova farina proteica di semi di girasole. La farina proteica HeliaPRO è naturalmente ricca di proteine e fibre, caratterizzata da un processo di produzione pulito e naturale che garantisce un alto contenuto proteico. Inoltre, è priva di allergeni e proviene da coltivazioni non OGM e originarie dell’Unione Europea. Presenta

un colore e un gusto neutri, rendendola versatile per molteplici applicazioni, tra cui prodotti da forno, snack, pasta senza glutine, polpette vegetali, salse e creme spalmabili.

CEREAL DOCKS www.cerealdocks.it

La serie X6, composta dai sistemi di ispezione a raggi-X X16 e X36.2, presenta una gamma di nuove funzionalità che offrono un’accurata rilevazione di contaminanti su una o più linee. Entrambe le soluzioni sono in grado di ispezionare prodotti di dimensioni medio-grandi (500-600 mm di lunghezza), ottimizzando al contempo la produttività grazie a miglioramenti del design di facile utilizzo.

Il sistema X16 è una soluzione a raggi-X di livello base per prodotti di dimensioni medio-grandi con un rilevatore HiGain, che offre un’eccellente rilevazione di contaminanti come metallo, vetro, pietre, ossa e materiali a bassa densità su linee singole o multiple. Il sistema, in grado di supportare prodotti fino a 300 mm di altezza con velocità del nastro fino a 60 metri al minuto, esegue anche ulteriori controlli di qualità e integrità, migliorando la sicurezza del prodotto al di là della semplice rilevazione di contaminanti. Questi controlli includono il monitoraggio del corretto posizionamento dei prodotti, il conteggio dei componenti in massa, il livello di riempimento e l’identificazione delle confezioni danneggiate. Il sistema X16 è progettato per ottimizzare la produttività grazie