Número 6. Marzo de 2025.

ISSN: 2805 - 637X

Número 6. Marzo de 2025.

ISSN: 2805 - 637X

Revista El Gesto Noble Nro. 6

ISSN 2805-637X

El Carmen de Viboral, Antioquia-Colombia

Administración Municipal de El Carmen de Viboral

Hugo Jiménez Cuervo Alcalde

Editor

Instituto de Cultura El Carmen de Viboral

Julián David Trujillo Moreno Director

Teatro Tespys Corporación Cultural

Kamber Betancur Ramírez Director

Revista El Gesto Noble

Wilson Escobar Ramírez Director

Paula Andrea Toro Sierra Coordinación editorial

Diagramación

Valentín Betancur

Comunicaciones

El Gesto Noble

Marisol Gómez Castaño Líder de Comunicaciones

Fabián Rendón Morales Diseñador y fotógrafo

Walter Duvany Hernández Arbeláez Productor audiovisual

Fotografías

Fabián Rendón

Isabel Cristina López

Farley Giraldo

Alejandra Londoño

Natalia Alzate

Daniel Galeano

Valentín Betancur

Mi cara interior

Julián Trujillo

Arte de la vida

Un hallazgo inesperado y afortunado

Carolina Ramírez

Miradas 13

Teatro colombiano subvertir narrativas

Manuela Ayala Muñoz

17

Las/los espectadores

Sujetos de la cultura, agentes fundamentales del campo teatral y sujetos de derechos

Jorge Dubatti

Calle de bastidores

Noctámbulo, Un sueño dentro de otro sueño

Edwin Villa Betancur

Johan Velandia: de la dulzura a la crueldad

Julián Acosta

Trasescena 27

El amor del fuego y el silencio

Mauricio López Jiménez

Cuerpo, gesto y silencio

Carolina Gómez Alzate

¿Quién canta para Oropéndola?

Flora Quijano Upegui

Relatos de la zozobra

Juan José Ossa

Teatro, espejo de la vida

Sara Tatiana Quintero

El destino de las palabras

Juan Manuel Vásquez

El niño de las estrellas, Una obra para conectar con nuestra infancia

Mónica Sirley Cuadros

Jorhe: El juego en la transmedialidad

Juan José Rendón

El cuerpo se resiste a la palabra

Salomé Soto Arcila

La gesta del Sportivo Teatral: Ensayar un teatro liminar

Ricardo Ospina / Paula Toro

Acudo como espectador al teatro desde hace unos 20 años. Recuerdo que, de las primeras obras que vi, siempre mi atención se centraba en dos grandes actores: Fredy Alzate y Lucas Rodas. De ellos me envolvía su capacidad para hacer del acto teatral un lugar de misterio, ironía y oscuridad; quizás en ellos veía mi sombra representada.

Ha pasado el tiempo que lo transforma todo y ahora desde un lugar de servicio, como es la dirección del Instituto de Cultura, sigo acudiendo al teatro,

porque tengo la necesidad de que las palabras me atraviesen de lado a lado, porque espero ver en el más sutil gesto el reverso de la muerte, que es mi cara interior, porque sigo nutriendo mi obra musical con elementos teatrales y porque el teatro se ha convertido para mí en un espejo que muestra mis alegrías, angustias y sufrimientos, que comparto en mayor o menor medida con el resto de la humanidad.

Iniciaré esta conversa con un par de palabras que me evocan los Viveros de Cultura, crear para transformar: creatividad. Es un llamado desde el acto creativo de lo inesperado, que configura puntos de inflexión cotidianos ante posibles transformaciones de patrones y prácticas para rescatar; es un llamado de un acto creativo, un llamado del arte de la vida.

Muchas veces nos muestran que lo social, lo artístico y cultural tienden a ir por caminos separados. Lo social suele volverse algo teórico, racional, discursivo, “serio”, donde en ocasiones se usa el arte y la cultura o las culturas más como el odioso relleno, haciendo realidad ese pensamiento occidental donde prima la razón por sobre la emoción. Para nosotras y nosotros (y también según los avances mundiales de las últimas décadas en materia de neuropedagogía), esa separación no sirve. Somos ambas cosas, razón y emoción y las necesitamos a las dos para aprender y cambiar.

En nuestra experiencia de trabajo con grupos, comunidades de distintos lugares y ámbitos, constatamos que la creatividad y el arte son dos de los grandes pilares que cimientan cambios sociales, actos creativos, como herramientas de transformación del mundo que nos rodea, como fomento de la diferencia, como des-homogeneización, como un camino de vuelta hacia nuestra común humanidad, como reconexión con ese torrente natural de energía que nos habita y que aporta a hacer realidad los sueños.

Una creatividad que estas sociedades nuestras del miedo, del ridículo y del señalamiento, nos van reprimiendo. Una creatividad que necesitamos recuperar.

Trabajar la creatividad a través de los diversos lenguajes supone sembrar el camino hacia nuestro poder creativo individual y colectivo, como nos recuerda la gran poeta feminista Audre Lorde: “Poder creativo es el lugar oscuro donde nuestro auténtico espíritu oculto crece y se alza hermoso, sólido como un castaño, puntual contra nuestra pesadilla de debilidad y silencio”.

Sembrar, germinar, cultivar e irradiar vida y cultura es un ejercicio creativo y alegre, donde la capacidad creativa va más allá de lo existente, es algo nuevo e inesperado, que surge de y para lo cotidiano. De allí su potencia transformadora en escenarios donde el futuro pareciese estéril y esclavo del pasado, y es el elogio a la alegría (Laura Restrepo define la alegría como “vocación política y estética”).

Una alegría que rompe el individualismo y la indiferencia, nos une en un propósito común y nos conduce a las puertas de una nueva historia, empujando a su paso el nuevo devenir colectivo. Es un llamado a la ética de la solidaridad y el compromiso honesto.

Así que permitámonos realizar acciones creativas transformadoras cotidianas para y desde la comunidad, siempre buscando suscitar escenarios para rescatar el arte de la vida como bien público.

Sin lugar a duda, para asumir este reto, tendremos que transitar por la creatividad (y me incluyo) ya que la alegría, el compromiso, la exploración, la incertidumbre, la escucha activa, la adaptabilidad y la persistencia son las características que permitirán irradiar de vida a la cultura como eje transversal en El Carmen de Viboral, e irradiar de vida a quienes estamos cercanos a los proyectos, procesos y festivales de este pueblo mágico.

Acompañaremos los Viveros de cultura como abanderados de la creatividad, la felicidad y del arte de la vida. Tenemos que posicionar nuestro trabajo con la comunidad (educativa, social, artística, cultural, organizacional…) como un acto creativo, entendiendo que el manantial de la vida inicia con la “capacidad de imaginar algo enraizado en los retos del mundo real, pero a la vez capaz de dar a luz aquello que todavía no existe”.

De ahí, la potencia que las prácticas artísticas y culturales nos otorgan, en especial, en el acto creativo del arte de la vida, un acto creativo de paz; allí no hay técnicas, ni recetas, por el contrario, por su diversidad, dinamismo y complejidad son y serán un hallazgo inesperado y afortunado. Son una serendipia.

Apropósito de las obras inscritas en la poética del teatro social colombiano y presentadas en el XXIX Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble, es fundamental retornar a sus orígenes y comprender desde allí cuál ha sido su devenir y los lugares de confrontación en donde se encuentra hoy el teatro del acontecimiento social para analizar las obras La caída de las águilas, Rojo, El Común, Magdalenas, las mujeres y el río.

En el nacimiento de textos teatrales propios, expresivos y críticos, del proceso histórico colombiano, como los que presenciamos en el Festival, está el método de la creación colectiva que apareció en la década de los sesenta con grandes exponentes como Jaime Barbini, Santiago García y Enrique Buenaventura. Estos maestros y sus colectivos de trabajo buscaban representar sobre el escenario las inquietudes sociales de la época, con una fuerte influencia brechtiana cimentada en el problema del distanciamiento.

Algunos de los directores/as y dramaturgos/as del teatro colombiano como Gilberto Martínez, José Manuel Freidel, Fernando Zapata, Farley Velásquez, Carolina Vivas, Patricia Ariza, han abordado temas del acontecimiento social, creando una apuesta poética con la realidad histórica. Esta llamada poética del acontecimiento social ha influenciado el devenir de nuestro teatro al punto de que hoy el mayor número de producciones centran el espectro de su creación sobre temas de la memoria, la violencia, las guerrillas, el desplazamiento, las masacres, la violación de los derechos humanos…

No obstante, en diferentes círculos artísticos se ha reflexionado sobre la espectacularización de la memoria y los límites éticos que tiene el artista cuando hace el abordaje de la memoria, como en el caso de las narrativas de revictimización. Es por esto que al analizar las obras mencionadas anteriormente se busca comprender la dimensión política del teatro en sí mismo conectado con el acontecimiento poético, lo que amplía la reflexión no sobre el qué, es decir, sobre el tema o lo que el artista poetiza (la guerra o la violencia en Colombia) sino el cómo, la forma en que se expresa tal abordaje.

Al pensar en el cómo, recuerdo las palabras de Paola Guarnizo, dramaturga y directora del montaje La caída de las águilas, cuando menciona que su dramaturgia no recae sobre la revictimización porque al pensar en que la madre parió a la víctima y al victimario se reflexiona sobre la condición humana. En la obra, el acontecimiento poético trasciende la revictimización centrándose más bien en una revisión de la condición humana que deviene en una escena rica en su apuesta simbólica y real de la masacre de El Salado. Ahora, si bien como Rojo inscritas en su poética realista recaen sobre la forma emulativa de la violencia televisada, ¿cuáles son los límites éticos del artista frente a la memoria ajena?

El Común, obra de creación colectiva de Teatro Farzantes enmarcada en la vida y obra de Camilo Torres Restrepo, ofrece una amplia manera no solo de percibir la humanidad de quien es poetizado, sino la de las mismas actrices quienes se distancian de la representación para intentar entender su propia humanidad, la de ponerse en los zapatos del otro, ratificando la importancia de la creación colectiva en donde la verdad histórica no se centra en cifras sino en sensibilidades encarnadas en el territorio y en sus luchas, enunciadas estas no desde el lugar de la víctima o victimario, sino más bien desde la experiencia sensible de pertenecer a un país complejo y diverso en su trasegar histórico y político.

Y no solo el teatro. La pintura, la música y la literatura colombiana han reflexionado la memoria de la violencia; así lo hace la cronista Patricia Nieto, quien ha escrito crónicas de la realidad compleja del país, con imágenes o relatos inimaginados por su complejidad realista, como es el caso de Los Escogidos, una escritura centrada en el río Magdalena, lecho de muerte de la guerra colombiana. Magdalena, las mujeres y el río, de la Corporación artística y cultural Magdalenas, encarnan el río mismo como una exploración sobre la memoria, en este caso asumiendo el reto de no repetirse simbólicamente.

¿Cómo poetizar el dolor, atravesándolo por un universo simbólico propio y transgrediendo la norma de la cultura del dolor televisado y mercantilizado? La elaboración cultural de la experiencia del dolor, física y psíquica, ha alineado los signos del dolor que deviene del control político, y su mirada desde el arte ha permitido exorcizar la historia de los vencidos. Esa exorcización individual y colectiva de los dolores impuestos por los poderes políticos, económicos y religiosos, apunta a la individualización, ya que cada persona experimenta el dolor inmersa en un contexto con parámetros culturales intrínsecos que lo normalizan.

La banalización del dolor, derivada del espectáculo mediático que hace negocio con el sufrimiento, insta al teatro -en específico al artista- a no someterlo a una norma o gramática topológica, para que el mismo teatro (en esencia rizomático) no termine alineado en la cultura contemporánea del sufrimiento y sometido a una norma cultural de lo sígnico y lo simbólico.

Exorcizar en escena el dolor individual y colectivo, y de un país horrorizado, encontrando una propia realidad simbólica con el dolor y subvirtiendo las narrativas iconográficas del mismo, alejadas de la memoria masiva, es lo que hacen Teatro Farzantes con El Común y Teatro Estudio Alcaraván con su Caída de las águilas. En ambas propuestas se exploran capas profundas, símbolos, fuerzas materiales o espirituales que amplían la reflexión hacia la construcción de la escena con cornadura poética.

Fue una alegría y un honor regresar a El Carmen de Viboral y compartir con Sandra Restrepo la coordinación de la Escuela de Espectadores del Festival El Gesto Noble. La presencia del público en las salas y, por las tardes, en la Escuela me genera estas reflexiones.

¿Qué significa hoy el trabajo con las/los espectadores?

Estamos viviendo un movimiento cultural de reivindicación y auto-reivindicación de las/los espectadores como sujetos de la cultura, sujetos complejos y agentes fundamentales del campo teatral, ciudadanas y ciudadanos. Hay claras señales del empoderamiento del espectador como sujeto. Hoy no hablamos de espectadores a secas, sino de espectador-creador, espectador-crítico, espectador-gestor, espectador-multiplicador, espectador-filósofo, espectador-investigador. Sin embargo, sabemos muy poco todavía de las/los espectadores. Tenemos que trabajar en nuevas líneas para los Estudios de Expectación: investigación participativa, auto-observación, filosofía de la praxis, razón de la praxis, producción de conocimiento desde la propia experiencia y desde la experiencia con otros espectadores. Tenemos que hacer Fenomenología de Espectadores. Desde hace años venimos trabajando en la expectación como laboratorio de (auto) percepción del acontecimiento teatral, como espectador-investigador, quien a partir de sus horas de expectación, saberes de experiencia y saberes de tiempo, de su territorialidad, de su frecuentación con otros espectadores, produce conocimiento desde la expectación.

Hacia una Filosofía de la Praxis del Espectador Teatral. La expectación también es praxis teatral, es acción. Mucho más que recepción: hablamos de Teoría de la Expectación y no de la recepción.

¿Hay entonces una reconsideración del espectador desde una razón de la praxis?

Sí, se trata de un giro epistemológico y práctico, impulsado por una filosofía de la praxis con/desde/para/hacia las/los espectadores en el campo teatral. Por ejemplo, ese giro práctico se observa en la actividad de las escuelas de espectadores. La primera, la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, nació en 2001 y lleva más de veinte años de trabajo. Se han abierto 86 escuelas de espectadores en diversos países: México, Uruguay, Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Francia, Venezuela, España, Panamá, El Salvador, etc. En la Argentina hay escuelas de espectadores en CABA, Mar del Plata, Córdoba, Santa Fe, Bahía Blanca, entre otras. Integran la REDIEE (Red Internacional de Escuelas de Espectadores). Cada escuela es territorial y diferente en su funcionamiento (convocatorias, estructura de clase, ejercicios, etc.). Las hay de diversos tipos: para adultos que se inscriben voluntariamente, con escuelas primarias y secundarias, para universitarios, en las cárceles (Devoto y Ezeiza), especializadas en infancias o en danza, etc.

Si en 2001 hablar de Escuela de Espectadores era una rareza (que incluso recibía rotundos rechazos), hoy la formación y estimulación de audiencias es atendida por organismos privados y públicos. Es agenda institucional, fogoneada por subsidios y planes de estímulo.

¿Por qué tenemos que atender la acción de las/los espectadores?

Porque reconocemos que la expectación, según la Filosofía del Teatro, constituye uno de los componentes sine qua non del acontecimiento teatral, del “teatrar”, tanto en su dimensión lógico-genética (convivio + poíesis corporal + expectación) como en la

Sin espectador no hay acontecimiento teatral, de allí su relevancia. También de la mano de la Filosofía del Teatro reconocemos que la expectación produce poíesis: tanto poíesis específicamente expectatorial, como convivial. El espectador incide poiéticamente en el acontecimiento, lo configura, lo modifica. Cambia el espectador, cambia el acontecimiento poiético en la zona de experiencia.

La expectación es una acción omnipresente, circulante en el acontecimiento, ¿en qué sentido?

La expectación no es privativa del espectador (es decir, de quien observa al otro producir poíesis corporal), expectan todos los agentes del convivio teatral, incluidos los actores y los técnicos. En realidad estamos redescubriendo que el espectador acciona mucho más que lo que se cifra etimológicamente en su designación (de spectare, exspectare, observar atentamente, a la espera, desde afuera de lo que observa / hacia afuera de sí). La palabra “espectador” no nombra todo lo que hace un espectador. Es mucho más que un receptor, y mucho más que espectador (en el sentido etimológico).

¿Por qué el espectador es un sujeto complejo?

Hablamos de un sujeto complejo, que construye un vínculo existencial con el teatro y genera en su vida otros acontecimientos a partir de su relación con los espectáculos. Cada espectador/a es diferente, resultado de infinitas variables: su historia, su deseo, su profesión, su ideología, su subjetividad, sus traumas, sus gustos, sus situaciones… Esta multiplicidad lo hace imprevisible. Pero además se trata de un espectador-creador (que produce poíesis expectatorial y poíesis convivial en el acontecimiento), espectador-artista. Por otro lado, produce discursos críticos y comunicación sobre el teatro (espectador-crítico, que cumple las funciones transhistóricas de la crítica, espectador-multiplicador o comunicador).

Este empoderamiento del espectador significa una democratización en la producción de dichos discursos, y la posibilidad de su colaboración como masa crítica (con la que se puede contar no solo para expectar espectáculos). Por una encuesta de la Escuela de Espectadores de Buenos Aires sabemos que cada espectador, al menos, multiplica en 10 a través de su “boca-en-boca”: los 400 alumnas/os, si les gusta el espectáculo, reproducen el entusiasmo en 4.000. Y si a esos 4.000 les gusta el espectáculo, la recomendación es imparable. Así tenemos en Buenos Aires espectáculos que están en cartel más de una década. El espectador, además, con su celular, produce registros como fotógrafo y videasta, o en la web escribe literaturas de espectador. Es un agente fundamental del dinamismo de los campos teatrales. Un espectador-maestro, que forma a otros espectadores, por ejemplo, iniciándolos en el teatro o llevándolos regularmente a ver espectáculos. Hoy somos conscientes de la energía cultural y existencial del espectador, de su fuerza, de su poder. Pero es importante señalar que, aunque haga todas estas cosas, no deja de ser espectador (en el sentido etimológico), no deja de expectar (es decir, observar atentamente, a la espera, etcétera.). Quiero destacar muy especialmente el poema que escribieron dos espectadores que vinieron a todas las reuniones de la Escuela de El Gesto Noble, Luz Marleny Marín y Gustavo Adolfo Estrada Villa, poetas y artistas. En el poema, en rima, resumen hechos y espíritu del Festival y de la Escuela.

¿Qué saberes, qué capacidades pone en juego el espectador?

De acuerdo con la teatralidad en sentido antropológico, la expectación es un atributo omnipresente en todas las actividades de la vida, no solo en las artísticas. Por eso hablamos de expectatorialidad, expectación y expectaciones, transexpectación. Así como el teatro no inventó la teatralidad, que lo precede, podemos decir lo mismo de la expectación. No sólo se trata de expectar el mundo, sino también de expectar que se es expectado, y de actuar en consecuencia para esa expectación. Aprendemos a actuar expectando a otros. El actor aprende a actuar viendo teatro, por eso es tan importante hacer escuelas de espectadores en los cursos de teatro, como hace Jonathan Pizarro en Cuenca, Ecuador. Teatralidad, actoralidad y expectatorialidad son una tríada inseparable, de la misma manera que transteatralidad, transactoralidad y transexpectatorialidad. Un espectador teatral pone en juego todos sus saberes en expectación, los artísticos (porque expecta cine, televisión, radio, la web, etc., no solo teatro) y los sociales.

Es entonces un acontecimiento de pluralismo y confluencia de expectaciones.

Exacto, podemos hablar en la contemporaneidad de un espectador en la “sopa cuántica” espectacular, frente a la destotalización de los campos teatrales, al canon de multiplicidad por el que proliferan espectáculos y situaciones de expectación muy diversas. En principio hoy somos espectadores de las artes conviviales, tecnoviviales y liminales.

No fue siempre igual en la historia, tenemos que estudiar las competencias de las/los espectadores históricamente. Si bien hay constantes en la expectación en larga duración histórica, también es cierto que según cada época la expectación es una palabra general que debe ser desambiguada por la diversidad de expectaciones históricas y territoriales. La desambiguamos colocando un sustantivo o adjetivo asociado: por ejemplo, en la Grecia antigua el espectador de tragedias y comedias en las fiestas era un “espectador ritual”; el espectador que encarna los valores modernos hacia el siglo XVIII es un “espectador crítico” (que se vale del teatro como medio de cuestionamiento y superación crítica de su sociedad hacia un futuro mejor), en cambio el espectador isabelino en Inglaterra o el Molière en Francia en el siglo XVII era un “espectador conformista”, que asistía al teatro para ratificar sus creencias pre-existentes y el statu quo de los respectivos regímenes monárquicos. Pensemos, de la mano de Catherine Bouko, todo lo que significa hablar de “espectador posdramático”.

¿A qué refiere la construcción de un vínculo existencial con el teatro desde la expectación?

Especialmente a través de la frecuentación en el trato con las/los espectadores en las Escuelas de Espectadores, hemos observado que hacen múltiples acciones con los espectáculos en sus vidas.

22 Jorge Dubatti / Las/los espectadores - Sujetos de la cultura, agentes fundamentales del campo teatral y sujetos de derechos

El teatro no se termina cuando salen de la sala. Así como Pavlovsky me dijo: “Si no hago teatro me muero”, oigo en las Escuelas decir a las/los espectadores: “Si no veo teatro me muero”. La expectación teatral es parte de la vida. Ser espectadores nos llena de energía vital y nos cura. Así como la Modernidad intentó regular al actor y al espectador, ahora en la Posmodernidad es el mercado el que intenta regularlo como cliente, como algoritmo, como encuestado, como número de estadística. El espectador amasa su existencia en la expectación, y la cuece en los fuegos de la infancia, de la inefabilidad, de la despalabra. La expectación es experiencia que colma la existencia de pasiones alegres. En las Escuelas de Espectadores trabajamos para propiciar ese vínculo existencial con el teatro.

¿Qué son y para qué sirven las Escuelas de Espectadores?

Son espacios donde las/los espectadores se reúnen con un coordinador o coordinadores para dialogar sobre los espectáculos que se han visto. Cada escuela es diferente pero todas cumplen algunas funciones recurrentes: armar agenda de espectáculos; empoderar con herramientas analíticas, históricas, teóricas, técnicas, etc., para que cada cual construya su propia relación creadora con los espectáculos; reunirse con los artistas a través de una pedagogía del diálogo y la escucha mutua; ir construyendo una masa crítica cultural integrada por personas con las que se puede contar para mucho más que ir a ver obras de teatro.

En las escuelas nadie le dice a nadie ni qué tiene que pensar ni qué tiene que sentir.

Se empodera al otro para que construya su propia creación. Las escuelas de espectadores son laboratorios de observación y auto-observación de los sujetos espectadores en esas demandas, comportamientos, actitudes, emprendimientos, etcétera, que no podemos relevar con una o varias encuestas.

¿Qué quiere decir que las/los espectadores son sujetos de derechos?

Por la iniciativa política y de gestión de un grupo de espectadores, el sábado 20 de julio de 2019 se fundó la Asociación Argentina de Espectadores de Teatro y Artes Escénicas (AETAE), que busca atender necesidades del desarrollo del campo teatral y reconocer al espectador como sujeto de derechos y ciudadano, con sede en el Centro Cultural de la Cooperación. En julio de 2020 fue reconocida por el Estado Argentino a través de su personería jurídica.

Es llamativo que en la Argentina existían asociaciones de actores (Asociación Argentina de Actores), de dramaturgos (ARGENTORES), de productores (AADET), de directores (Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica, APDEA), de escenógrafos, iluminadores, vestuaristas (Asociación de Diseñadores Escénicos de la Argentina, ADEA), pero no de espectadores, siendo estos parte fundamental del acontecimiento teatral.

Jorge Dubatti / Las/los espectadores - Sujetos de la cultura, agentes fundamentales del campo teatral y sujetos de derechos

La AETAE tiene como finalidad, según sus estatutos aprobados en asamblea, constituirse en referencia institucional de los intereses de los espectadores de teatro y artes escénicas; reconocer a los espectadores como ciudadanos y sujetos de derechos; problematizar aquellas cuestiones que permitan el crecimiento de las audiencias teatrales; estimular su formación; favorecer la creación de escuelas de espectadores; obtener beneficios para su acercamiento a las obras teatrales; producir teoría, investigación e historia sobre el público y los espectadores; realizar publicaciones específicas; dialogar con otras instituciones hermanas o semejantes.

Si bien la AETAE empezó a trabajar recientemente y en medio de la pandemia, ya se está extendiendo desde Buenos Aires a las provincias y esperamos poder brindar un balance de sus primeros pasos en breve.

Finalmente, ¿hay éticas del espectador?

Hay una fuerza y un poder de los espectadores, y una creciente conciencia de los espectadores respecto de los alcances de esa fuerza y ese poder, por lo tanto es necesario discutir políticas y éticas del espectador, con sus modelos positivos y sus contra-modelos negativos, según se ejerza y encauce esa fuerza y ese poder en forma positiva o negativa en los campos teatrales.

Hablar de expectación incluye discutir políticas y éticas. La experiencia en el trabajo con espectadores nos ha permitido diseñar ciertos modelos y contra-modelos de comportamientos. Pensamos que un espectador “ideal” practica la disponibilidad hacia el otro, la amigabilidad, la hospitalidad, la apertura de criterios, el dialogismo, una ética de la alteridad (Lévinas), se transforma en un espectador-compañero (etimológicamente, del cum panis), “el que comparte el pan” con el otro. Pero también en estos 23 años de trabajo con espectadores teatrales hemos elaborado, desde la observación, al menos 45 contra-modelos de comportamiento, sea en relación a los espectáculos, a los artistas, a los otros espectadores o a los coordinadores de escuelas: el espectador metroteatral, el verdugo o golpeador, el asesor, el acreedor, el monologuista, el saboteador, el negacionista, el cazador de autógrafos, el nostálgico, el solipsista, el amateur, etc.

Si el espectador es cada vez más consciente de sus comportamientos, podrá evitar prácticas negativas para el campo teatral y favorecer otras positivas para el desarrollo y crecimiento de los campos. Tenemos que construir nuevos pactos con los espectadores, fundados en la conciencia de su poder y energía cultural.

Noctámbulo: cierra tus ojos, abre tus sentidos es la pieza teatral con la que Teatro Galeón se presentó en El Gesto Noble. Se trata de una obra en la que se fusiona el teatro ciego con el mundo literario de Edgar Allan Poe. El cuervo, El corazón delator, Los crímenes de la calle Morgue, Eleonora y El gato negro fueron los relatos que inspiraron al grupo para la creación de la historia; así como ciertos elementos biográficos del escritor. Más que una función teatral, Noctámbulo es una experiencia sensorial en la que se despiertan los sentidos. Con el fin de conocer a profundidad el proceso creativo, la preparación y recepción de la obra, sostuve una conversación con Alexis Gómez, director de Teatro Galeón. En las siguientes líneas presento los detalles más relevantes de la entrevista.

Teniendo en cuenta las particularidades tan especiales de la obra, quisiera saber cómo se les ocurrió la idea de mezclar el teatro a ciegas con el mundo literario de Edgar Allan Poe.

El teatro a ciegas nace de la comunicadora, gestora y administradora, Viviana Salazar, quien, para un trabajo de la maestría en administración, habló del emprendimiento cultural o de la innovación cultural desde el teatro ciego, que era un fenómeno en Barcelona y otros países. Sin embargo, tomó madurez más adelante cuando sale una beca de creación del Ministerio [de Cultura]. Decidimos aplicar a ella con Edgar Allan Poe.

Al principio tuvimos un poco de posiciones encontradas porque Edgar Allan Poe es misterio y, bueno, habíamos tenido una visión de la condición de ceguera como un poco tediosa y [pensábamos] que al poner una obra de suspenso no iba a ser tan amigable para el público ciego. Sin embargo, el público ciego la ha acogido muy bien y los demás espectadores cada vez que se sumergen en Noctámbulo lo hacen de una manera muy honesta. Al finalizar, es muy grato ver la reacción de su parte frente a la experiencia, porque no es un espectáculo simplemente, es una experiencia de teatro sensorial en medio de la oscuridad.

¿Cómo fue el proceso de construcción narrativa de la obra? ¿Cómo lograron armonizar relatos que a simple vista pueden parecer dispares y crear Noctámbulo?

En cuanto a la construcción narrativa, es un proceso de inmersión, una inmersión que comienza desde la investigación. El viaje a Argentina para descubrir cómo se hacía el teatro ciego es tan solo un peldaño de todo un proceso de búsqueda, donde nos servimos de la Casa del Teatro para ver películas de culto, leer algunos documentos; compartimos poemas de Poe; compartimos también relatos; ejercicios previos de todos los actores que estuvieron en el elenco de creación, y desde ahí se le dio origen a esa estructura narrativa, buscando primero esas particularidades de Poe, como el personaje siempre en primera persona que está narrando su historia y que él es víctima y a su vez artífice de su condición de víctima.

¿En qué aspectos de la biografía de Edgar Allan se inspiraron para la composición de la obra?

En su particular vínculo con la tía y Virginia, su esposa, que a la vez era su prima, y cómo la madre de Virginia se convierte también en la madre de él, por así decirlo. También incluimos a un personaje con el apellido L'Espanaye, de La Calle Morgue, y a otros personajes como William Wilson, Próspero, Fortunato, Annabelle, Elizabeth Graham, Elizabeth, el nombre de su madre, y Graham, el nombre de su primer jefe editorial, de Graham Editores.

Una de las cosas que más me impactó fue que el teatro quedara a oscuras incluso desde antes de que las personas ingresaran a la sala, ¿cuál es el motivo de esa decisión?

El motivo es que queremos manejar un lenguaje transversal desde lo estético y es atenuar la luz en principio y que la gente empiece a entrar en ese estado de oscuridad para que no haya un choque total al entrar a la sala. También queremos manejar el tema de la igualdad, tanto espectadores como actores [a ciegas]. Llevarlos hasta la silla del espectador y dejarlos ahí, habiéndolos entrado en completa oscuridad, para nosotros ya es un primer acto: esa búsqueda de situar al espectador en un lugar no convencional que es la ceguera.

También me sorprendió la capacidad de todos ustedes para desplazarse por el escenario a ciegas, ubicar a las personas y no tropezar o golpear a algún espectador, ¿cómo ha sido el proceso para desarrollar la memoria espacial necesaria para hacer teatro ciego? ¿Cuánto tiempo debe prepararse un actor para hacer este tipo de teatro?

El proceso es el montaje de una partitura de movimientos durante cuatro meses trabajando diariamente en un principio, y digamos que el entrenamiento es de choque un poco para quien se acoge al grupo o al elenco de la obra a ciegas que estamos presentando, porque es trabajar todos los temas técnicos del teatro convencional, pero saber que no estás viendo y que aún así debes actuar, que de repente no solamente es pensar en actuar y en lo visible, sino también pensar en que hay que buscar el equilibrio entre lo auditivo y lo olfativo, igual estimular los diferentes sentidos. Entonces, es un proceso bastante exigente donde el actor tiene que tener la intención de cegarse y de reconocer cada espacio como si fuera la casa: si nos mueven algo de un rincón o un ladito de donde lo hayamos puesto, un milímetro, perdemos como actores, el personaje pierde, todo pierde; tenemos que tener un entrenamiento previo en la sala o donde se vaya a presentar, donde quede muy claro el tema espacial.

Si en el teatro visual el gesto es fundamental, en el caso del teatro a ciegas lo es la voz, ¿qué estrategias emplean para hacer que la voz logre reemplazar efectivamente al gesto?

En cuanto al tema del teatro vocal, creemos que es un trabajo constante identificar los actos de habla, los tonos del actor, que el actor reconozca las capacidades que tiene la voz, qué cualidades tiene, cuidar la voz. En fin, nos parece que es un recurso muy importante tanto para el teatro ciego como para el visual, para que también te dé locaciones, emociones y un sinnúmero de posibilidades.

¿Cómo ha sido la recepción de la obra en la población vidente? ¿Se debería hacer más de este tipo de teatro en Colombia para fomentar una mayor inclusión?

En cuanto a los espectadores videntes, creo que hay muy buena recepción, muy buena acogida, muy buena respuesta. La gente sale repitiendo: «Esto parece un sueño dentro de otro sueño. Yo no quiero despertar». Inclusión no tiene que ser directa desde el discurso, inclusión es generar en otro también esa posición de desconcientización de la condición de estar sin la vista, de manera indirecta ahí hay una inclusión. Respecto a si se debe hacer más teatro de este en Colombia o no, hay que hacer teatro, no sé si de este, pero hay que promover que la gente siga haciendo teatro para que continúe manteniéndose en pie en esta era de las nuevas tecnologías. Hacer teatro, sea cual sea.

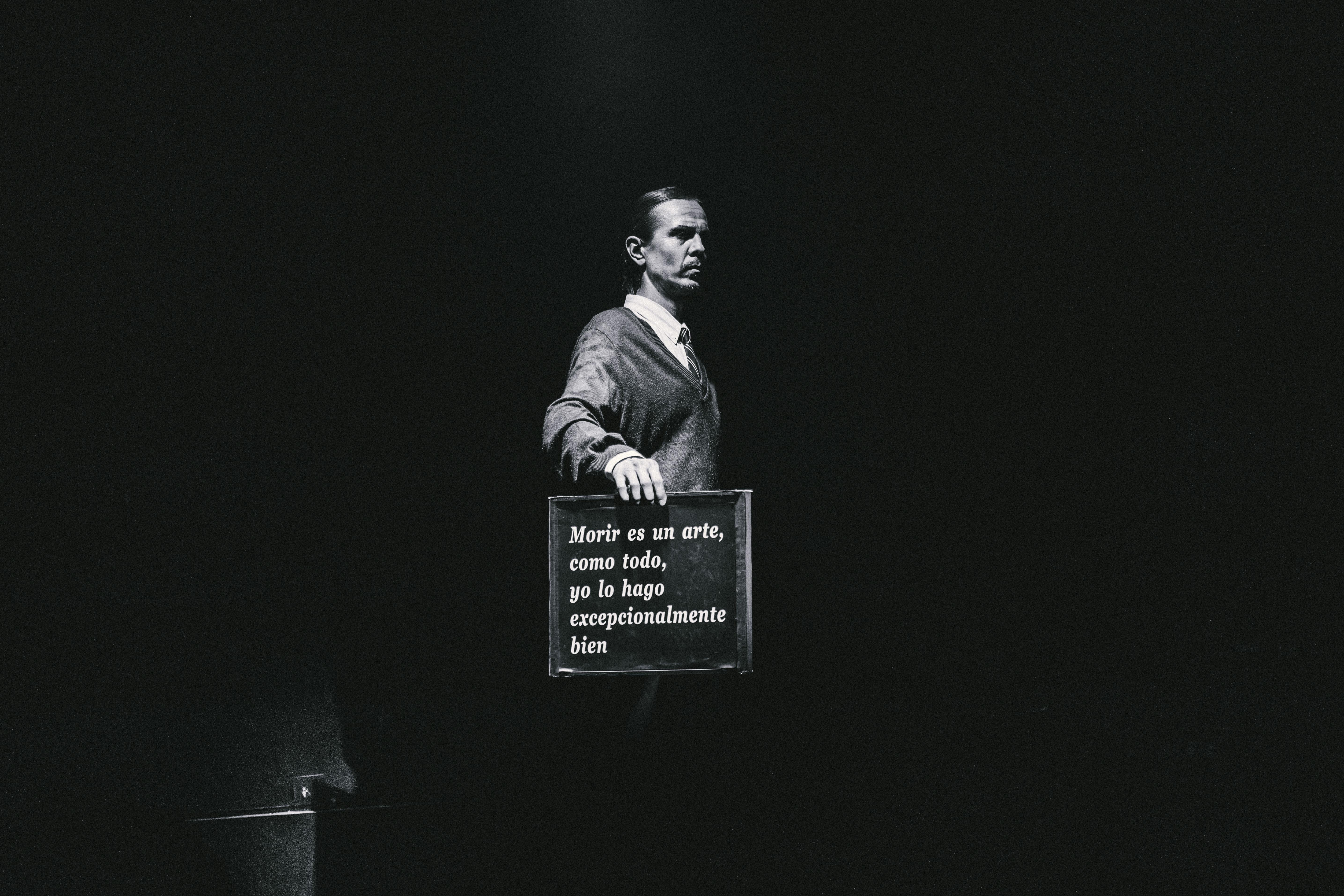

En una entrevista Johan Velandia dijo:

“El teatro es el arte donde todos somos niños”. Si acaso estos niños imaginarios que han llegado a la vida en obras como Camargo o Rojo pudieran mirarle a Johan, si acaso estos niños destrozados y trágicos que él ha hecho palpables en las fauces de la ficción teatral pudieran mirarlo al fondo de sus ojos azules, como yo ahora, le dirían que cómo un hombre puede poner en el cuerpo de un niño tanta dulzura para hacerle sentir también tanta crueldad, que cómo Johan puede ser un demiurgo tan macabro para engendrar niños escénicos como símbolos de la tragedia colombiana; entonces Johan los miraría y les diría que el devenir niño en el arte está reservado para evocar la nostalgia, la tragedia y el signo del tiempo perdido, la degradación de la especie pero también la esperanza, porque el niño es aquel fruto de la inocencia y el amor que el hombre moderno ha silenciado con mortajas y olvido.

Johan Velandia fue un niño entregado a las ficciones de las telenovelas. Eran los tiempos dorados de la televisión colombiana, los tiempos de Las aguas mansas, de Azúcar, de La mansión de Araucaima. Algo de la transmutación de los cuerpos, de ser otros en cuerpo propio debió de quedarse en su fuero interno porque muy pronto, luego de una presentación cívica en su colegio, de corte salesiano, fue invitado a participar en el grupo de teatro. Tenía doce años y en principio entró al teatro como una forma de evitar la clase deportiva.

Luego el teatro tomó cuerpo y escena en todos los vínculos de su vida y terminó por estudiar Arte Dramático en la Academia Superior de Artes de Bogotá. “La ASAB fue determinante en mi vida profesional, allí encontré todos los referentes, todo lo que sé de teatro, de actuación, de dirección”. Fue justamente allí donde encontró los cimientos de lo que hoy es uno de los grupos de teatro más prometedores de los últimos años en Colombia: La Congregación. “Cuando salí de la ASAB, me preocupaba mucho que yo hubiera hecho una carrera tan larga, tan exigente -fueron 5 años- para terminar en mi casa haciendo nada. Fue entonces cuando me reuní con unos amigos y compañeros, también egresados de la ASAB; la idea era divertirnos y hacer teatro, sobre todo hacer teatro, queríamos trabajar y proponer nuevas cosas, también ganar plata”.

El primer nombre de su agrupación fue El cuarto vagón. Nació de la precariedad y de la urgencia hacia el año 2005. En el año 2007, gracias a una beca otorgada por el Ministerio de Cultura bajo el macroevento “Bogotá: capital mundial del libro”, la compañía montó una obra llamada Capítulo 12, un homenaje a los Doce cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Una obra que contó con la actuación de Rafael Zea y que puso en el radar a La Congregación como un grupo emergente. Johan define la consistencia de su grupo como promiscua: “Los actores van y vienen, no somos una compañía en el sentido estricto, todos tenemos que hacer tres o cuatro trabajos al tiempo para vivir del arte y vivir bien.

Unos se quedan, otros se van, unos repiten, otros llegan nuevos, otros no vuelven. Digamos que el único que se mantiene soy yo, porque La Congregación es, digamos, una especie de emprendimiento cultural en el que, si bien tiene muchas mentes atrás, y parte de los aportes de todos los actores, yo soy el que ha permanecido. También en la dirección, desde una dramaturgia de escritorio”.

Este carácter fluctuante le ha otorgado a La Congregación un aire siempre renovado. Cada actor que pasa por cada obra entrega un poco de sí, va dejando su escritura en una partitura móvil que marca los compases de La Congregación. En este sentido, es claro que la compañía, luego de su paso por obras ligeras, también dramas, su presencia potente en el microteatro, también por su coqueteo con obras comerciales, luego de Camargo, encontró una estética

que pone en contrapunto la ternura y la crueldad, ese espacio donde la mueca de lo grotesco se confunde con la gesticulación de la nostalgia. Donde el grito y la canción pueden encontrar la misma resonancia. El contraste como punto de encuentro. En sus obras se puede hallar de base la estética de la iconografía religiosa, la pintura del barroco, la portentosa expresión del romanticismo en las pinceladas de Goya, su grotesco, su sombra. Johan confiesa que la oscuridad de las almas humanas le atraen tanto como la llama a la polilla; la búsqueda de la crueldad no es otra cosa que llevar la antorcha a la cueva, pienso.

“En las obras de La Congregación, podemos encontrar, un poco, mucho, del cine de Hitchcock, algo de Almodovar, también, pero lo que más me gusta a mí del arte es Vivaldi. Diría que es el mayor referente. Porque justo allí puedo encontrar esa cosa luminosa y oscura que busca en los laberintos del alma humana, ese juego de luz y de sombras, ese caos, pero también ese orden. Me gusta mucho Vivaldi y lo traigo siempre al teatro”, dice Johan. En este juego sincrético que tiene de fondo al claroscuro, a la manera de Rembrandt, la importancia de la danza contemporánea, la voluptuosidad del cuerpo como signo escénico, la distribución semántica de los colores, los cuerpos individuales llevados al cuerpo colectivo a la manera de los corifeos griegos, la música y el canto, termina por cerrarse el círculo armónico que compone lo que hoy enarbola el estilo de La Congregación, su marca estética.

En este orden es que han llegado a obras como Camargo, Solo me acuerdo de eso, Omisión, El libro de Job, Rojo, y su más reciente aparición, Negro. Todas en el centro fecundo del símbolo, del gesto teatral, de la otra mirada, de una presentación que no anula del todo la representación porque en tanto es objeto estético también es denuncia.

El caso del grupo La Congregación es una fotografía de cómo una idea se puede volver rizoma, de cómo un pequeño proyecto puede terminar siendo todo un monumento estético. Como en la historia, toda revolución artística nace de la discreción y el silencio.

Ahora pienso, si uno de esos niños que Johan trae del mundo del ensueño para que tome cuerpo en las tablas, y ese él o ella, traído de un lugar de donde era el ello, lo mirara a sus ojos azules, le dirá que es vasta la maravilla del signo poético trágico porque en él se miran a la cara los pocos humanos que en un sentido humano quedan.

Microrelato ganador del concurso El Gesto del Gesto

Durante una comparsa, un mimo se enamoró de una lanzafuegos cuando aquella hizo un corazón de fuego para el público. El mimo creía que, aunque ardoroso, podría llegar a comprender el lenguaje del amor de ella. Era el aire aquel medio por el que ambos se expresaban. Ella bosquejaba sus palabras en el aire con el fuego, él dibujaba contornos con sus manos, con sus dedos. Se acercó, sutilísimo, para expresar su interés por ella a través de la yema de sus dedos en el lienzo del aire. Ella lo observó queriendo ser tan delicada como él. Quiso corresponderle por dulce y calmo. Para responderle, ella tomó una bocanada de combustible y lo escupió en el espacio. Rugió una llamarada que él no comprendió. Él le pidió a ella con palabras delineadas en el aire que le hablara más cerca. Ella intentó expresarse acercándose a él y le habló casi al oído, pero guardando la precaución de evitar quemarlo con sus palabras. El público gritó al ver ardiendo el sombrero del mimo.

Su camisa blanca y negra se había salvado debido a la precaución de la lanzafuegos. El bufido, sin embargo, no lo había asustado. Apagó su sombrero golpeándolo en el suelo. Él le pidió ahora que apaciguara su lenguaje de fuego. Ella lo intentó de nuevo. Escupió una pequeña bola de fuego, pensando que él la comprendería de esta manera. Pero hubo un nuevo grito en el público, uno más fuerte que el anterior. Por querer aplacar su lenguaje de fuego, ella terminó vestida en sus propias llamaradas. Ella gritaba llamas. El mimo, que lloraba lágrimas impalpables, se acercó a ella para ayudarla, pero terminó herido por el fuego. La gente corrió a apagarlos. Sonaron las sirenas. Se aproximaron los primeros auxilios para salvar el fallido amor entre el fuego y el silencio.

Carolina Gómez Alzate

Reseña ganadora del concurso

El Gesto del Gesto

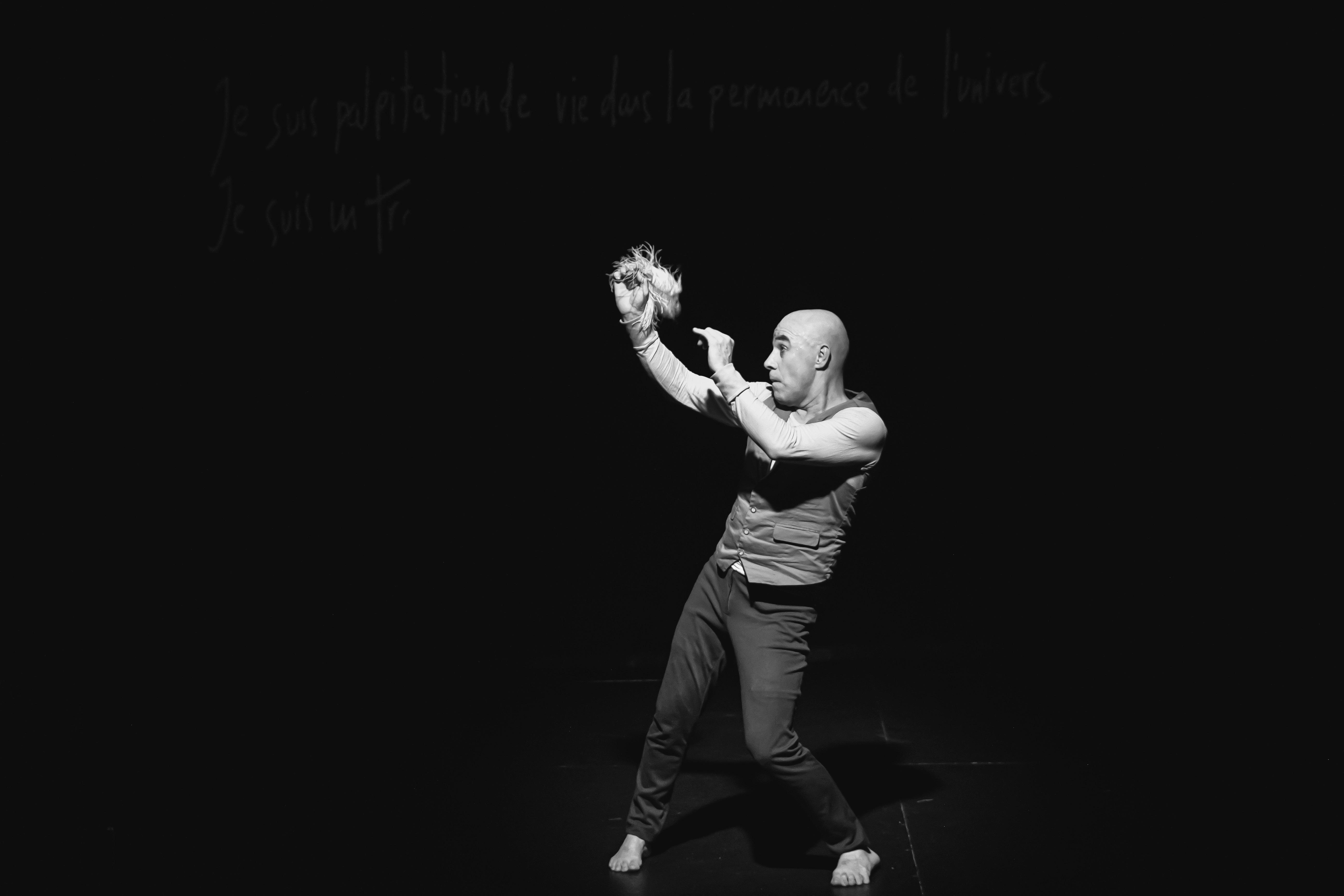

El cuerpo, en el teatro físico, es el principal instrumento para la escena, porque es llevado hacia la búsqueda de lo silencioso y la exploración en el movimiento para transmitir sin habla. En la obra: Efímero, escritura de un actor silente de La Casa del Silencio, nos topamos con un cuerpo recargado de sentidos, llevando a cuestas un discurrir de palabras mudas que se hacen visibles por medio de gestos, movimientos y resoplidos. Mientras transcurre su actuación, lo vemos en su incomodidad con la vida, nos trasmite una elocuencia perceptible únicamente porque tenemos cuerpo, pues la vitalidad que nos une es capaz de recibir ciertos movimientos así “no se diga nada”.

Maurice Merleau Ponty en su texto Lo visible y lo invisible dice que: “Lo visible alrededor de nosotros parece descansar en sí mismo”. Es como si la intimidad entre el lenguaje y el cuerpo fuese tan estrecha que no hay posibilidades cuantitativas de decir: esto es lo uno y eso, lo otro. Lo visible es aquello que está en derredor pero que no sabemos nombrar, permanece siempre evidente para los sentidos.

Ante la tradición del teatro recargado de discursividad, aparece el teatro físico con figuras como la del mimo, en donde su principal apuesta ha sido salirse de cierto naturalismo en la dramaturgia y experimentar la expresión en lo corporal y lo performativo.

Sin embargo, recordemos que figuras como Marcel Marceau y Étienne Decroux incursionaron en la pantomima y pertenecieron a la época de las vanguardias artísticas, lo que sitúa al teatro como un fenómeno receptor que responde a cierto malestar de la época.

Solamente por traer un ejemplo, pensemos en Una tirada de dados jamás abolirá el azar de Stéphane Mallarmé, donde la literatura comienza a dar un vuelco completamente distinto a la excesiva palabrería de movimientos como el Romanticismo o el Barroco, y encontramos en Mallarmé una escritura desafiante hacia el canon literario y artístico. De la misma manera figuras como el mimo, el teatro del absurdo o de la crueldad responden de forma ambigua ante la reticencia del poder.

Y es que cuando el actor de La casa del silencio entra en escena, crea una atmósfera de inquietud en el espectador. Éste se ve embargado de curiosidad ante lo que puede llegar a hacer aquel personaje, que, además, en el nombre de la obra está anticipada la escritura silente, es decir, le queda al espectador desentrañar ese mundo omnisciente pero sutil al que nos está invitando ese efímero personaje.

Al modo de Triboulet, bufón que acompaña al rey Francisco I en el drama romántico de Victor Hugo, vemos en solitario al actor de Efímero beber y reírse y bailar con personajes que solamente él puede ver, pero nosotros, como expectantes, imaginamos. El barman le ofrece una y otra vez una copa de una deliciosa bebida embriagante y el actor escribe con su cuerpo la embriaguez de la revuelta que se aproxima.

Se reviste constantemente como si anhelara un encuentro furtivo y el espectador atento, guarda la sospecha de que alguien más podrá salir a robarse una parte del acto.

La máscara de la mujer, su parodia al rey y el drama de hacerse viejo complejizan aún más la escenografía, pero vemos que el actor puede situarse en

En Escritura de un autor silente encontramos un cuerpo en movimiento, que calcula, pero a su vez improvisa, vemos la fuerza que tiene la puesta en escena y, sobre todo, los diversos lenguajes del teatro físico para expresar el desencanto de sociedades que se muestran en su máxima afectación. El teatro físico se da debido a devenires violentos, miserables, cruentos, donde las palabras no son suficientes y carecen del valor que tenían para expresar, como dice Albert Camus, “la crisis humana”.

El cuerpo es la mayor expresión para dar cuenta de cuan sometidos hemos estado, el cuerpo histórico que clama humanidad ahora expresa con su performance un cuerpo en desuso y distorsionado por un régimen que parece engullirlo todo, porque: “El mundo opta por cerrar los ojos para mantener su tranquilidad”, como dice Camus, mientras que el arte nos hace abrirlos para ver la realidad.

Flora Quijano Upegui

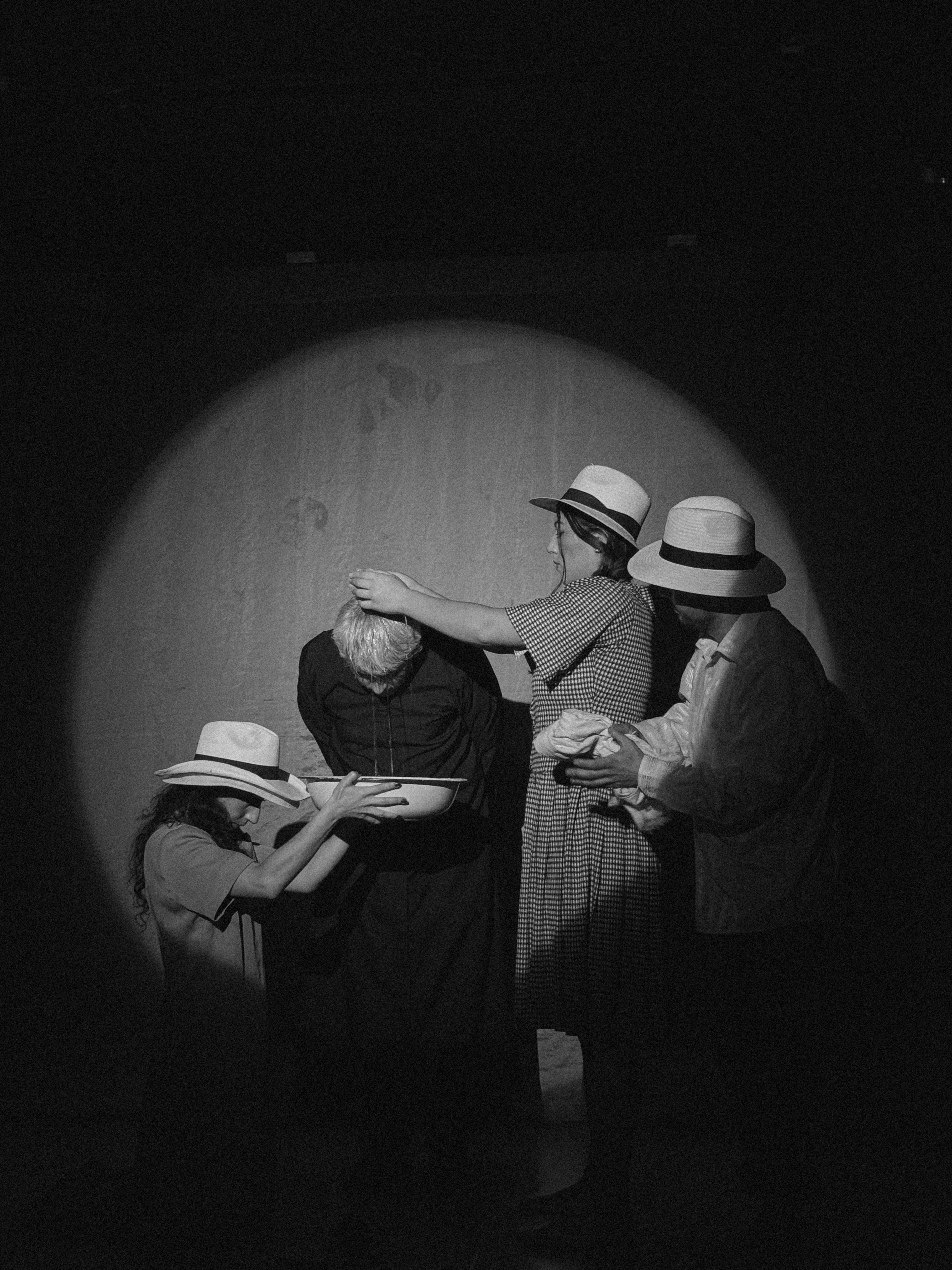

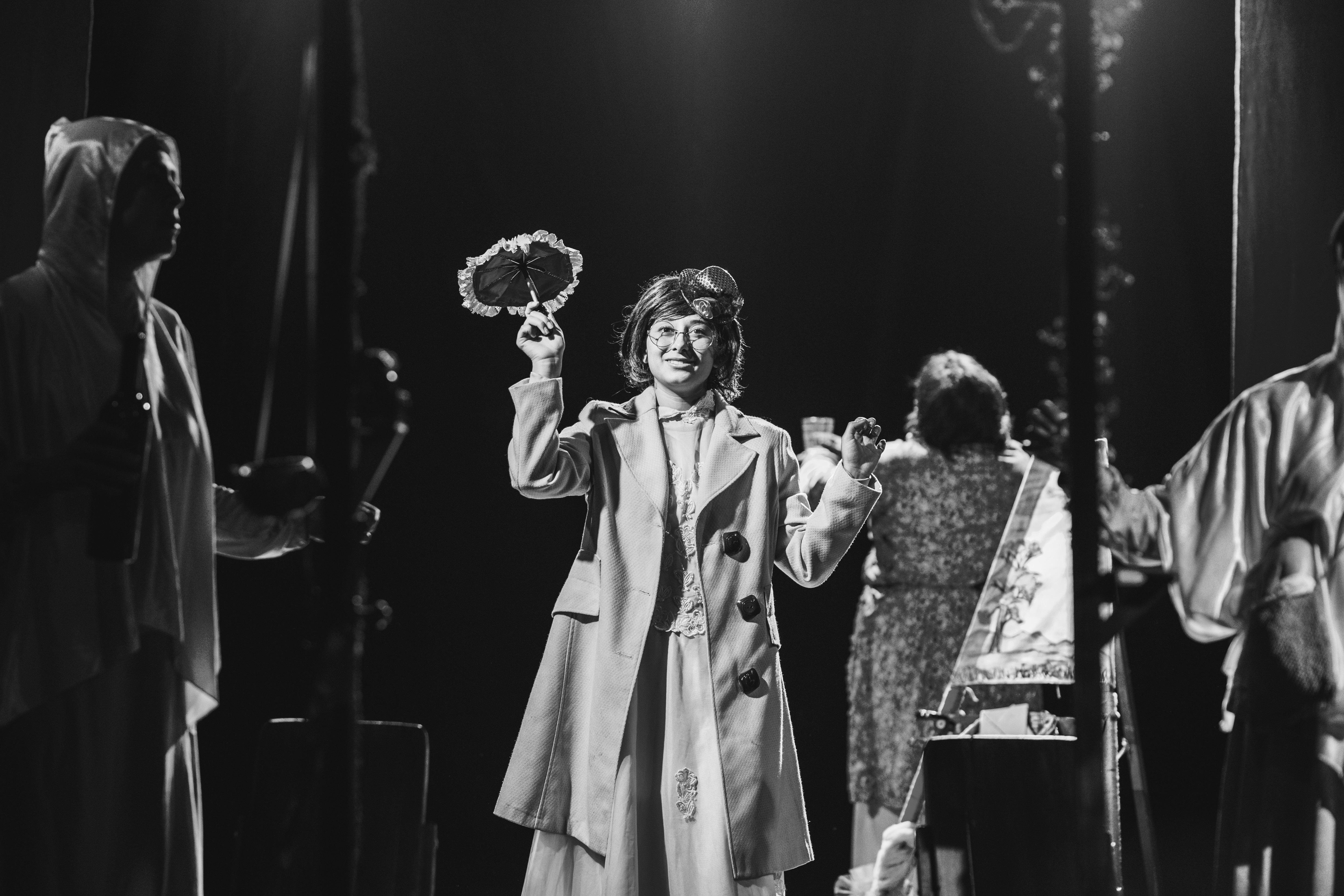

Sábado 27 de julio de 2024, el último día del XXIX FIT El Gesto Noble. Casi como si El Carmen de Viboral estuviera despidiéndose del entrañable evento, un aguacero torrencial se dejó caer sobre el pueblo. A pesar de la insistencia del agua por entrar a acompañar la sala de Teatro Estudio, al lugar no le cabía un solo espectador más; ni siquiera la dureza del clima había podido frenar al fiel público del Festival, que entre las y los afortunados que llegaron secos y quienes tuvieron que mojarse los zapatos para llegar, hacían desde temprano la fila para acompañar la obra que cerraría esta versión de El Gesto Noble: Un Canto para Sororia, del grupo Maderos Teatro.

Este colectivo vallenato nace en el año 2005 a partir de la necesidad de varios egresados y estudiantes de la Universidad Popular del Cesar de concebir el teatro universitario como una forma de expresar sus preguntas ante el mundo. Diez años después, en 2015, el grupo se consolida en un espacio físico y da luz a la Sala Maderos Teatro, ubicada en el centro histórico de la ciudad de Valledupar. Desde este hito hasta la fecha cuentan con 16 obras teatrales en repertorio, entre ellas Un Canto para Sororia, con dramaturgia y dirección de Leonardo Aldana de Hoyos.

Un Canto para Sororia nos transporta a la vida de una joven indígena llamada Oropéndola, que vive cerca a su pueblo, en la Serranía del Perijá.

La curiosidad desbordante y la ingenuidad infantil de Oropéndola hacen que sea una mujercita intrépida, a la que su propio padre a veces quisiera cortarle las alas para protegerla, pero "moriría mil veces" antes de poder hacerlo. Dichas cualidades la impulsan un día a recorrer una meseta poco frecuentada por su gente, debido a que en la serranía hay ciertas zonas prohibidas, pues en ellas pululan los tigres de ojos rojos, criaturas sedientas de guerra y sangre. Dicho y hecho, en aquel lugar vivía un tigre, pero este tigre tenía los ojos limpios y los colmillos escondidos; ya conocía de lejos a Oropéndola, cuando la veía lavar su cabellera en el río y un extraño afecto lo movió a acercarse.

De ese primer encuentro nació una amistad floreciente, que resultó en el bautizo de aquel tigre: Sororia fue nombrado y nunca más abandonó a Oropéndola, ni aún cuando la otra manada de tigres atacó la aldea de la muchacha y despedazó a su gente, incluyendo a la valiente Oropéndola, que se enfrentó a ellos hasta que fue derribada y posteriormente destazada.

Sororia cumple con una última misión de amor tras la pérdida de su amiga y se encamina en la búsqueda de sus restos (cual Isis y Osiris), que lo llevan a aquella meseta, otrora de memorias alegres. Allí los teje entre sí con flores y pide a las aves que hagan un nido como mortaja para ella.

Esta fábula de naturaleza aparentemente fantástica esconde tras de sí un pedazo de la larga historia de violencia y desarraigo que atraviesa a Colombia, concretamente a la región Caribe. Oropéndola y los aldeanos son, en realidad, las víctimas de una masacre paramilitar ocurrida décadas atrás en una vereda de la Serranía del Perijá. Los perpetradores descuartizaron a los campesinos y regaron sus partes por el monte; fueron las mujeres de aquel territorio las encargadas de buscar cada pedazo y reunirlos con los hilos con que se cosen los bultos de café. Triste labor tan femenina aquella de darle digno descanso a los muertos de la guerra.

En palabras del director de la obra, este hecho fue el pretexto para su creación y reveló a las y los espectadores presentes el anhelo del grupo de algún día poder llegar a las comunidades de esa región con el montaje.

En Un Canto para Sororia, lo primero que se puede observar al comenzar la obra es una alfombra rectangular sobre la cual yace un modesto entramado de objetos dispuestos cuidadosamente de cara al público: la mitad de un totumo, una pequeña estera y un pañuelo rojizo de flores; todos elementos que servirán para encarnar los personajes de la historia.

Pero lo realmente especial de esta primera imagen es la actriz, Carolina Rodríguez, que en primera instancia pasa desapercibida y luego, en una gradiente sutil de tensiones y acciones físicas va llenando el escenario sólo con su presencia.

Sostener durante cincuenta minutos un unipersonal es un reto que sólo actores y actrices curtidas por las tablas logran a cabalidad; suele ser lugar común para algún que otro esnobista de la escena al que súbitamente le sonó la idea de hacer un unipersonal en una época en que estos parecen estar de moda (sea por practicidad a la hora de viajar, por los costos o por mostrarse nada más). Sin embargo, Carolina Rodríguez cumple y supera esta primera premisa: no sólo mantiene al público en vilo por la historia que narra con la poética de su cuerpo y su voz, sino que también se desliza entre sus personajes con habilidad camaleónica, oscilando graciosamente entre hombres, mujeres, animales (Sororia), jóvenes y viejos. En cada movimiento suyo se ve la dedicación y el rigor con el que fue creado, el cuerpo siempre está presente en esta tragedia donde la palabra no es hegemónica.

Si el miedo te aleja del paisaje, ¿quién cantará la canción de Oropéndola? De toda esta fábula agridulce queda un final casi reconfortante: este par de amigos se reencuentran bajo nuevas formas. Ella, como el pájaro que lleva su canto por toda la serranía, la Oropéndola. Él, como el río que alberga la vida, Sororia. Muerte, amor y reencuentro. ¿Quién canta entonces para Oropéndola? ¿Quién arrulla con su canto a las almas de las víctimas?

Si estas palabras estuvieran destinadas a hablar sobre las formas en las que el accionar violento en nuestro país se desarrolla, posiblemente se quedarían cortas para expresar el dolor y las formas de sometimiento que han experimentado las personas más humildes ante actores armados como los paramilitares.

Una muestra de esto fue lo ocurrido en el año 2001 en el municipio de El Salado, un pequeño poblado incrustado en los Montes de María. Allí las AUC desplegaron su teatro de lo macabro, torturaron, violaron, asesinaron durante días, se emborracharon en licor y sangre y al final de todo, dejaron personas vivas para que fueran testigos y relatores de los hechos atroces. Este despliegue de violencia aparentemente salvaje y desmesurada, hace parte de una estrategia de guerra empleada repetidamente por los paramilitares, tal como se expresa en el informe “Basta ya” (2013).

Así mismo, las masacres obedecen a un accionar planificado. En este orden de ideas “La masacre de El Salado y su derroche de violencia ilustran de forma contundente una estrategia paramilitar sustentada en el uso y propagación del terror como instrumento de control sobre el territorio y la población”. (Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, 2009, pág. 17).

¿Qué tiene que ver esto con una reseña sobre una obra de teatro? Pues bien, esta pregunta se podría ampliar con otras: ¿Cómo narrar la violencia más indescriptible? ¿Cómo lograr que estas historias que sobrepasan la barbarie puedan ser contadas? Y más importante aún, ¿cómo hacer para que los relatos sobre el conflicto armado no se conviertan en un recuento de muertos, o en una narración literal de los mismos?

Pues bien, la obra La Caída de las águilas de Teatro Estudio Alcaraván de la Ciudad de Bogotá es la evidencia de cómo es posible tomar un hecho completamente trágico como lo fue la masacre del pueblo de El Salado y convertirla en una pieza que, aunque dolorosa, logra combinar elementos trágicos y cómicos sin caer en la trivialidad.

Una historia narrada desde los personajes.

“Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndose el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde:

-No sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo”.¹

Sin embargo, los hechos ocurridos que inspiran la obra² no son el eje central de la misma. Es decir, no se recurrió a la representación gráfica de la violencia paramilitar para hablar de la masacre en El Salado, sino que se enfocó en la tensa calma previa a la barbarie². Durante toda la obra hay un ambiente enrarecido, siempre se está esperando que algo malo suceda, se evidencia la presencia de los grupos de exterminio, que usualmente se han denominado Águilas Negras. Sin embargo, las personas del pueblo tratan de continuar con su vida cotidiana, pues saben que algo pasa, hay zozobra, pero aún no se conocen las intenciones de los foráneos, solo se escucha una frase recurrente: “últimamente se está viendo gente muy rara por acá”.

Esta frase es recogida por personajes como Pachito, una persona que dentro de la obra podría denominarse como ese “loquito de pueblo”, que trabaja en los locales de los vecinos haciendo todo tipo de trabajos: barrer, descargar cajas, tomar pedidos en el bar del pueblo; se presenta como una persona inocente que en gran medida no comprende lo que está sucediendo.

Por otro lado, están Magdalena y su padre, quienes se dedican al cultivo del tabaco. El padre personifica el rol del campesino trabajador que se ha acostumbrado a labrar su tierra y que cuenta con un reconocimiento por parte de sus pares en el territorio. Así mismo, es el curandero del pueblo, una persona que conoce de ritos transmitidos de generación en generación por medio de los saberes ancestrales.

Esto hace que las personas asistan a él en busca de ayuda, lo que lo convierte en un foco de interés para los violentos, pues es una persona conocida y respetada por todos. Él es además una persona de un carácter fuerte y unos valores férreos, lo cual genera antipatía entre los actores armados que están llegando al territorio. Magdalena, por su parte, no quiere abandonar a su padre, quien se niega a dejar sus tierras; es una mujer joven y trabajadora, que apoya a su padre en las labores del campo, en la venta del tabaco y en el rebusque de la vida.

El Gallo, como se hace llamar el líder paramilitar, se empeña en recoger la lista con los nombres de las personas que deben ser exterminadas. Este personaje (a primera vista parece sacado de un cliché de series de narcos, tanto por la estética del personaje -la ropa que usa-, las expresiones de su rostro, siempre con los ojos bien abiertos, perdidos en algún lugar, sus ataques de ira y el hecho de que siempre está recalcando la importancia de “enseñarles a todos quien manda”), siempre parece estar bajo los efectos de alguna droga que lo mantiene alerta; usa palabras y expresiones misóginas, desprecia a las personas del pueblo y a sus subordinados, a los que denomina como moscas.

² Después de terminada la obra, los artistas tuvieron un momento de interacción y diálogo con el público. Allí, entre otras cosas, dijeron que la puesta en escena surgió como forma de rememorar y dignificar las víctimas de la masacre de El Salado.

Todo esto sumado a sus chistes malos que son celebrados por su subordinado más fiel, El Pollo, y la sátira que se hace a la religión, pues El Gallo siempre termina sus intervenciones con citas bíblicas y dándose la bendición. De esta manera logra generar un elemento cómico y trágico que permite al espectador disfrutar y confrontarse ante la idea de reírse de cosas que no son socialmente correctas, incluso, de empatizar con un ser despiadado.

Uno de los subordinados de El Gallo es uno de los personajes principales en esta historia, él nació y creció en el pueblo y ejerce el rol de informante. La Mosca, como lo llama El Gallo, se encuentra en una constante dicotomía. Por una parte, los recuerdos de la infancia, la nostalgia del pasado, los recuerdos de ese amorío inocente que tuvo cuando niño con Magdalena; por otro lado, la obligación que tiene de entregar la lista a los victimarios para que realicen la masacre.

Esa constante lucha interna consiste en tratar de advertirle a las personas para que se vayan del lugar, porque como bien lo indica el relato de García Márquez, “algo muy grave va a suceder en este pueblo”. Sin embargo, este gesto contrario a generarle gratitudes, lo convierte en un paria para ambos actores.

La Mosca, en este caso, nos presenta la complejidad de las realidades sociales en entornos de violencia, además de demostrarnos que el conflicto también se vive en el interior de las personas que se ven inmersas en las dinámicas de guerra, pues él es víctima y verdugo de forma simultánea y aunque aparentemente tiene poder, es a la par inmensamente vulnerable, pues su lealtad está siempre en entredicho.

Como volando muy lejos de ese pequeño pueblo perdido en los Montes de María, acechando sin ser vistas, se encuentran dos personajes femeninos, con máscaras que se asemejan a aves rapaces de alas blancas; ellas son la representación de las élites en el poder, hablan de forma despreocupada sobre lo que está sucediendo, juegan al golf y toman champaña en clubes y mansiones, mientras dan las órdenes para arrasar el pueblo y así apropiarse de las tierras y extender su influencia y poder. No se untan de sangre, están siempre inmaculadas, nada las toca.

Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica . (2009). La masacre de El Salado. Esa guerra no es nuestra.

Bogotá: Ediciones Semana.

Informe General Grupo de Memoria Histórica. (2013). ¡basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta nacional.

Qué edad necesita la ciruela para ser vino? La ciruela es un fruto carnoso cuyo sabor varía dependiendo del color: si son amarillas, se espera de ellas acidez y abundante jugo, las rojas suelen ser de un sabor más dulce, pero las negras y las verdes son la cumbre de la exquisitez, con su carne firme y jugosa proporcionan un gran dulzor. Sin embargo, el punto no es la ciruela, sino la edad o, dicho de otra forma, el tiempo.

El tiempo, aquel morador ingrato que persigue a esas tres generaciones de mujeres para sumirlas en la vejez y el abandono. El tiempo, aquella sustancia que tiene potestad sobre los cuerpos, que le ha puesto arrugas a la tía Adriática, ha pintado con crayones blancos el cabello de la abuela María y ha tumbado de golpe los senos de mamá Francisca. Eleonora y Celina, durante su infancia, trataron con ímpetu de detener el tiempo; el tiempo, su padre, al cual llevaron hasta el tribunal para condenarlo a muerte. Pero entonces se dieron cuenta de que en vano lo responsabilizaban de sus desgracias, ya que el tiempo no es el que visita, sino el arrendador, el casero, el propietario. Todas están allí como inquilinas, son sus habitantes.

En esta casa, burbuja del tiempo, habitan tres generaciones de mujeres: Adriática, Gumersinda y la abuela María; Jacinta, Victoria y la madre Francisca, y finalmente Eleonora y Celina, dos niñas vivaces que van hilando la historia de esta familia a través de remembranzas y una correspondencia cargada de nostalgia.

La Edad de la Ciruela es un juego entre el tiempo y la memoria, una obra escrita por el argentino Arístides Vargas durante su exilio en Quito, Ecuador, y llevada a la escena por el grupo Mandala Teatro, de Bogotá, Colombia.

Con Jaime Alberto Niño como su director, Mandala Teatro se presentó el pasado veintisiete de julio en el Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble, brindando al espectador el pretexto para pensar en su propio pasado, en los fantasmas que habitan la casa de su infancia y en la continuidad o la ruptura de un legado; fue una oportunidad para recordar, para entrenar, en palabras de Eleonora, esa “arteria por la que pasan, atropellándose, lugares, objetos, rostros que fueron, abrazos que no dimos o que no nos dieron…” Fue, en pocas palabras, otra ocasión para vivir el teatro de manera íntima.

Mandala Teatro es un grupo con una trayectoria de aproximadamente doce años desde su conformación, y un elenco reciente que hace cuatro años se propuso continuar con el montaje de La Edad de la Ciruela, que como afirma su director, posee una madurez activa, no estacionaria. Y es que esta obra ha atravesado profundamente a sus actrices, se ha enraizado y crecido con ellas, entablando de este modo un diálogo entre el personaje y la persona.

La ciruela, como objeto que transmuta, que se vuelve vino, se convierte también en un recordatorio de las múltiples posibilidades que se revelan con el tiempo, de que no hay por qué convertirse en lo que se tiene señalado. Alison la describe como un amuleto, es la sorpresa que se augura del mañana. En la obra, Ciruela también es el nombre que se le da a una rata, una rata que muere y es sepultada en un baúl; cuando el tiempo se detiene, por obra de Eleonora y Celina, Ciruela interrumpe su descomposición y se conserva. En el universo concreto de las actrices de Mandala Teatro, la presencia de Ciruela también se perpetúa: en cada ocasión que tienen de una puesta en escena encuentran o tienen noticia de alguna rata antes de la función; sea porque se escabulle por la sala o porque aparece en la casa de alguna de las chicas, Ciruela se manifiesta. Es la premonición, el amuleto, como dice Alison. Ciruela fruta o Ciruela rata son símbolo de un futuro mudable pero ineludible, y esto se expresa también a la hora de llevar a cabo las escenas, las cuales requieren de muchísima concentración por parte de sus actrices, ya que constantemente deben estar cambiando de vestuario y de época, así como entrando y saliendo del acto; en caso de algún desacierto, se pone a prueba su capacidad para la improvisación.

Es por eso que Jaime afirma que el cambio es constante, que como la obra, el elenco ha madurado hasta el punto de apropiarse del montaje y permitirse jugar en él.

Sólo queda invitar a quienes no han visto esta obra en el montaje de Mandala Teatro a que se den la oportunidad de vivirla, de sumergirse en ese viaje introspectivo que nos conecta con la infancia, con la feminidad, la tradición y el desarraigo; a que se piensen a sí mismos en la historia y puedan desentrañar las evocaciones que custodia el ciruelo del jardín.

Habían sido días de lluvias escasas. Era la noche del viernes 26 de julio, el Festival se acercaba a su fin y había tenido la suerte de que pocas de sus obras se hubieran visto interrumpidas por chubascos esporádicos. Por una especie de azar teatral, las representaciones a las que el agua había acompañado habían tenido por protagonista su poder transformador. Durante aquella misma velada la Historia del río, de Corporación Múcura, vería elevarse a dimensiones míticas la forma en que agua y teatro se hacían un mismo latido y tal vez en aquello residiera cierto parentesco con La dicha de la palabra dicha, de Nicolás Buenaventura.

Hasta el escenario de Tespys, en cambio, no existía la posibilidad de que el agua llegara. Y, sin embargo, todo estaba dispuesto para que los humores de la palabra se precipitaran; como desde una nube, acaso como un arroyo, a la manera en que los manantiales deciden nacer de repente para saciar esa sed intuida en la garganta de los animales. Allí, tras los instrumentos que inundaban la escena, a la espalda de la proyección de un gato cuyas orejas se trenzan como las de una pequeña, aguardaba Nicolás.

A él —como a nadie— lo visitaba la angustia de que a su obra no acudiera el murmullo apaciguado de la lluvia. Entonces aguardaba y, por fin, se deslizó hacia el centro del recinto, no como Melquiades, Scheherezade o el Cratilo socrático, sino tan solo como Nicolás.

Un lenguaraz descendiente de la estirpe de los Buenaventura, una familia en la que —como él nos revelaría tras su espectáculo— el que no contaba historias no existía. El procedimiento sería sencillo. De su mochila sobresalían unos pergaminos tejidos a los que irían dando orden progresivamente las elecciones de los espectadores. Dentro de ellos estaban escritos un puñado de textos sobre la genealogía de las palabras que Nicolás había redactado en diferentes momentos de su vida. Luego, él empezaba a caminar por cada una de las historias que había consagrado a cada palabra, como un trovador atemporal que llevaba la memoria de la lengua que le había sido otorgada.

No había, pues, en su forma de desentrañar la esencia de las palabras el tono distante de un especialista. Más bien, su voz se entrelazaba con la voz de la palabra sensualidad, con la de la palabra mujer, con la de la palabra resistir, con la de la palabra palabra. Nicolás las interpelaba, no como quien dialoga con algo fijado y lo investiga fría y meticulosamente, sino como quien le pregunta a un amigo de dónde viene, qué noticias trae, qué músicas han acompañado sus días, cuáles son sus dolores.

Dos espíritus articulan a La dicha de la palabra dicha, a esta pieza que homenajea al convivio de la palabra, de la lectura colectiva en voz alta. Por una parte, la genealogía escrita, si bien se enraíza en un conocimiento profundo de la historia de la lengua, propone una lúdica de la interpretación. Por otra, cuando Nicolás se introduce en los códigos de la cuentería parece apartar esa tradición occidental y se permea a sí mismo y a su narrativa de un vínculo estrecho con la tradición oral oriental, africana e indígena. Algo de cosmogonía tiene la historia en su voz, algo de leyenda oída en alguna taberna de un puerto caribeño, algo de canto ceremonial.

Aquella noche, en la que por fin la lluvia suspende la vida en el campo y en las avenidas, para que dentro de los teatros el público se reúna en torno a la dicha de la palabra dicha, el azar que articula las palabras de Nicolás es en cierta medida un distractor para el sentido profundo de esas genealogías. En lo más recóndito del alma de los espectadores, los pergaminos de Nicolás acaso revelaban lo que descubrían los de Melquiades para Aureliano en su caminata final por las calles de aquel pueblo mítico llamado Macondo: su vida siempre había estado y habría de estar en la piel del papel, en el destino de las palabras.

Aquel puñado de palabras, al que Nicolás trataba como personas y no como simples palabras, lograba el milagro de hacer a todos parte de una misma historia. Resistir no sería nunca más una mansa palabra, a la que no le importara la vida más allá de esta lluvia espectral; sería, por el contrario, un desfile de letras que guarda desde hace siglos el espíritu de quien una y otra vez se enfrenta a la montaña —como en el cuentecillo— o al poder, en la manifestación. A Humanidad la aguardará el espíritu líquido y universal de su abuelo romano: el humor. La palabra en torno al fuego, tras “La dicha”, habría de ser humana o no será.

Y, finalmente, Mujer no sería nunca más un disfraz para la palabra dócil, para la palabra silencio o para la palabra dolor. Sería, en adelante, una palabra de devenir múltiple, mutable, una palabra que siempre escapará de las demás. Una palabra fiel a nada ni a nadie más que a sí misma. Una sucesión álgida de sonidos con la que el alma recuerda una parte de su propia historia.

El grupo teatral Inmigrantes de Rionegro se presentó en el Festival El Gesto Noble con la obra El niño de las estrellas. Al recibir la boleta para esta función, imaginé una trama que combinaría conocimiento del universo con ternura, sin prever su carácter infantil, a pesar de que el título ya lo sugería. Sin embargo, al sentarme frente al escenario y observar los teatrinos con dibujos animados de astronomía, mis expectativas comenzaron a cambiar. Empecé a pensar que, a pesar del horario de las once de la noche, podría ser una función para niñas y niños. Mientras comenzaba la función, pregunté a un espectador sobre la naturaleza de la obra. Él respondió que esperaba ser sorprendido y no tenía ninguna expectativa, añadiendo que, si era infantil, conectaría con su niño interior.

La función comenzó en la penumbra, con una sombra que se acercaba al proscenio. Bajo una luz tenue, apareció un personaje con un traje del siglo XV y maquillaje de fantasía, iniciando un relato sobre la creación del universo, las explosiones, las implosiones, los agujeros negros, las supernovas y el Big Bang. Con una escenografía sencilla, pero con un gran potencial narrativo, la obra comenzó con un narrador hetero-diegético que luego se convierte en un personaje dentro de la historia, un narrador homo-diegético. Al ver por primera vez el personaje, me generó curiosidad; me preguntaba por qué, si el narrador hablaba como científico, no estaba personificado adecuadamente a través de su vestuario.

La respuesta llegó cuando el personaje se integró en la trama: ¡Eureka!, pensé, es una versión imaginada del astrónomo Copérnico, una figura extraordinaria del Renacimiento, que, como se menciona en la obra, descubrió que no éramos el centro del universo. La elección de presentar a una figura como Copérnico, no en su papel histórico, sino como una versión imaginada por un niño, es relevante y refleja una interpretación creativa que supera las visiones convencionales. Esta versión de Copérnico se construye a partir de las necesidades dramatúrgicas, creando una interpretación que no había imaginado inicialmente.

La obra se destaca por su discurso ficcional, logrando traer del pasado a un hombre importante como el astrónomo Copérnico, imaginado por Gerónimo, un niño de cabello naranja que escapa cada noche con su abuelo para observar las estrellas. Mientras el abuelo prepara el telescopio, Gerónimo expresa su malestar por la falta de interés de sus padres en sus pasiones. Este abandono y las constantes discusiones llevan a Gerónimo a encontrar en su abuelo la confianza y motivación necesarias. La relación entre ellos, las historias sobre las constelaciones y la creación del universo, alimentan la curiosidad y sed de conocimiento de Gerónimo. Al morir su abuelo, su único apoyo emocional e intelectual, Gerónimo sufre una doble pérdida. Es entonces cuando Copérnico, fruto de su imaginación, emerge para ayudarle a enfrentar esta difícil situación.

Mónica Sirley Cuadros Guisao / El niño de las estrellas, Una obra para conectar con nuestra infancia.

Desde una perspectiva narratológica, la obra presenta una estructura clásica con un tiempo lineal. La historia se inicia con la enunciación del narrador, situando al espectador en un cronotopo que vincula el relato con el origen de la historia, sin anacronismos. Copérnico actúa inicialmente como narrador heterodiegético y focalizador: se dirige directamente al público, casi rompiendo la cuarta pared, y luego, como producto de la imaginación de Gerónimo, se convierte en un personaje dentro de la historia, funcionando como narrador homodiegético. Estas dos dimensiones enriquecen la trama.

El tiempo lineal y sincrónico asegura coherencia temporal, pero la presencia de Copérnico introduce una analepsis externa, ya que es una figura histórica traída al presente que sirve como herramienta narrativa.

Este personaje ayuda a centrar la historia principal: las experiencias de Gerónimo, el niño de las estrellas. Además, la obra utiliza varias prolepsis, adelantando la historia para mostrar posibles desenlaces. Por ejemplo, escenas como el sueño en el que el abuelo aparece para despedirse, preanunciando su muerte, y la estrategia diseñada para huir de la casa son prolepsis en la historia.

El uso de la tecnología como apoyo es valioso, ya que combina el teatro con un audiovisual diseñado específicamente para la obra. Este video ilustra la escena del viaje en una nave espacial creada por Copérnico y el niño de las estrellas, sin desconectar al espectador.

Mónica Sirley Cuadros Guisao / El niño de las estrellas, Una obra para conectar con nuestra infancia.

Aunque es una propuesta arriesgada, está bien elaborada. Además, el uso de títeres de cuerpo completo, junto con la exploración de una técnica compleja de manipulación en la que el cuerpo del titiritero actúa como parte del títere, contribuye a crear una atmósfera mágica y envolvente.

La frescura y naturalidad se destacan; no obstante, en ciertas escenas, como la introducción, sería beneficioso contar con una composición de imagen o apoyos visuales escenográficos adicionales. A pesar de esto, la historia logra conectar bien, y se aprecia una elaboración juiciosa de los personajes, lo cual también se refleja en el manejo de los títeres. Aunque se valora el trabajo riguroso y creativo, se observan algunas imprecisiones en los diálogos y falta de acoplamiento en algunos personajes.

En resumen, "El niño de las estrellas" combina excepcionalmente una narrativa ficcional con elementos científicos y emocionales, ofreciendo una experiencia teatral enriquecedora tanto para niños como para adultos. La obra refleja realidades familiares y muestra cómo los conflictos son parte de la formación de niños y niñas. La historia de Gerónimo y su viaje a través de la pérdida y el descubrimiento personal resuena en el espectador, recordándonos la importancia de la imaginación y la curiosidad en nuestras vidas.

Juan José Rendón Guapacha

Llego al lugar donde van a presentar la obra: Teatro Farzantes. Tres maestros conversan en la entrada: Kamber, Jorge Dubatti y Carlos Soto. Entro a la sala de espera, veo a personas de Agité Teatro, varios niños y algunas personas del Gesto Noble. “¿Tiene ficha?”, preguntan. “Número 25”, respondo. Entro a la sala y escojo la segunda fila para sentarme a ver Jorhe. Me tocan la espalda para que una señora y sus dos hijos puedan sentarse en mi puesto. Cambio de sitio y quedo en la primera fila. La sala tiene una luz azul que enfoca el escenario principal: una mesa mediana con una mini cama, una caja de juguetes y un armario con unos zapatos, un sombrero y algunos ganchos. Los titiriteros entran vestidos de negro, se colocan al frente y juegan piedra, papel o tijera. Quedan en empate y se dirigen hacia atrás.

Jorhe cobra vida. Empiezo a tomar nota de cada escena y a vivir esta experiencia a través de los movimientos cuidadosos de ambos titiriteros. Jorhe juega con su mascota de peluche en la habitación: le arropa, lo lanza hacia arriba, lo abraza unas cuantas veces y también juega con un balón; patea la pelota muy lejos, vuelve a patear y su mascota no se mueve. Le dice que tape e imita a James Rodríguez, y vuelve a lanzar el balón. Está descubriendo el mundo en su inocencia, aprendiendo a relacionarse y jugando con cualquier cosa que se le atraviese. Esa inocencia sufre al ver al otro personaje de la obra: la Nano Máster Pro.

La obra Jorhe, de Jabrú Teatro de Títeres, muestra la infancia de un niño y su relación con un juguete robot. El juguete está programado para cuidar y observar cada actividad del niño; su lema es: “ayudar, prevenir y proteger”, frase que repite mientras sigue al pequeño a todas partes. Al principio, Jorhe ve a su juguete como una compañía: “eres mi mejor amigo”, dice; a medida que avanza la obra, empieza a temerle y a tratar de huir. Pienso en la obra como una denuncia casi explícita: los aparatos tecnológicos modifican la vida de las personas, influyen en la atención de los niños, su privacidad y su derecho a la infancia.

En la sala, todos se ríen, incluso la bebé que está detrás de mí. En otras ocasiones, hay tiempo para el asombro por la Nano Máster Pro. La obra problematiza el uso de las tecnologías a partir de la utilización de varios aparatos, la mayoría con pantallas táctiles y sonidos. El juguete robot tiene varias características llamativas: muchas luces en su estructura y una cámara pequeña que transmite a una pantalla más grande lo que observa de Jorhe. La pantalla se encuentra arriba de los titiriteros y muestra en primer plano cómo es la interacción entre Jorhe y la Nano Máster Pro; esta interacción es muy importante, demostrando tres niveles de acción: el cuarto de Jorhe, los titiriteros y la pantalla de fondo. La obra continúa, y Natalia Duque y Jorge Libreros demuestran toda su experiencia; ambos dan vida, a partir de dos cuerpos, a un solo objeto. Jorge realiza la voz de Jorhe y Natalia la voz de la Nano, un gran trabajo.