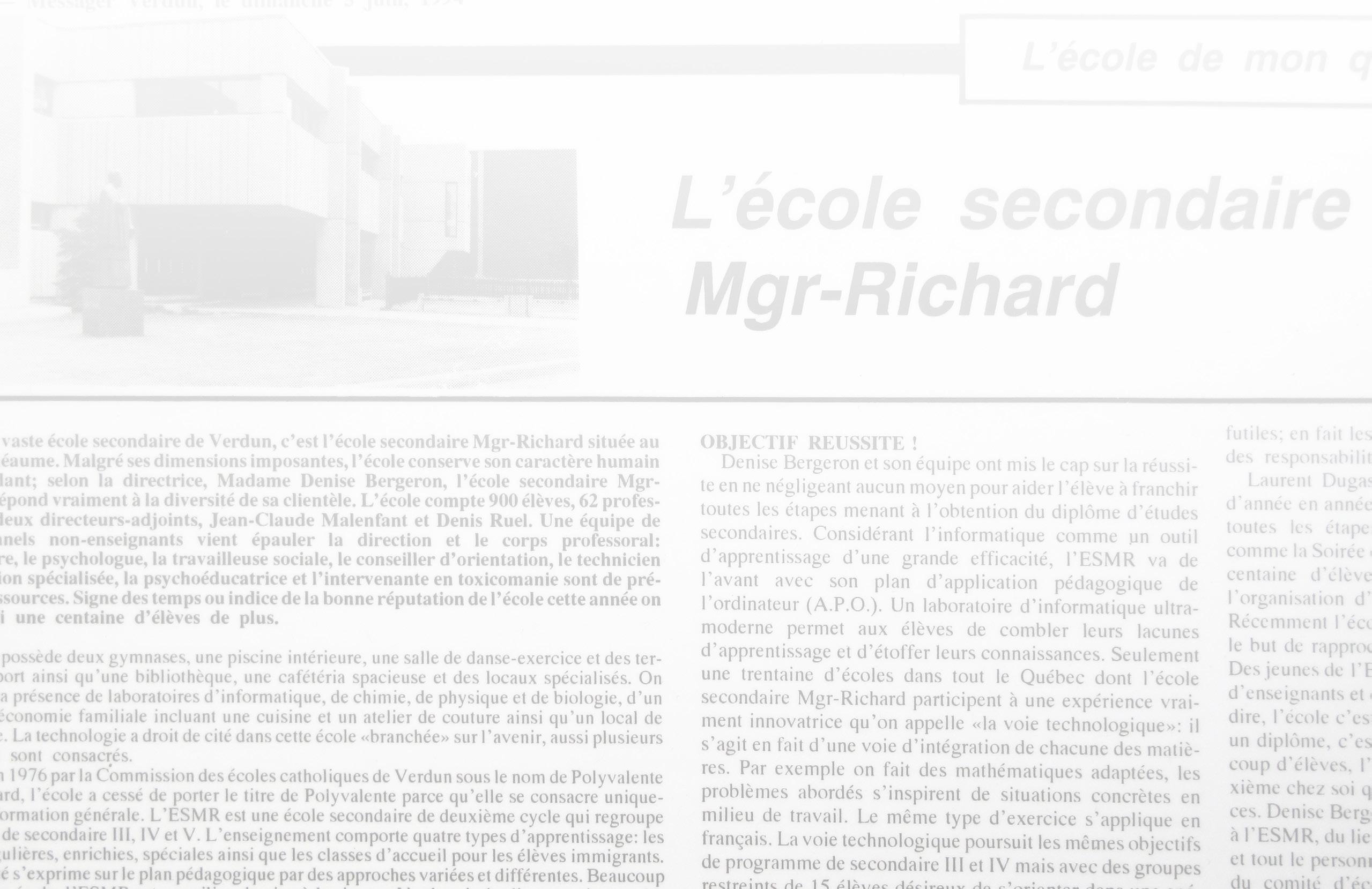

LA FABRIQUE, C’EST QUOI ?

ARCHITECTURE

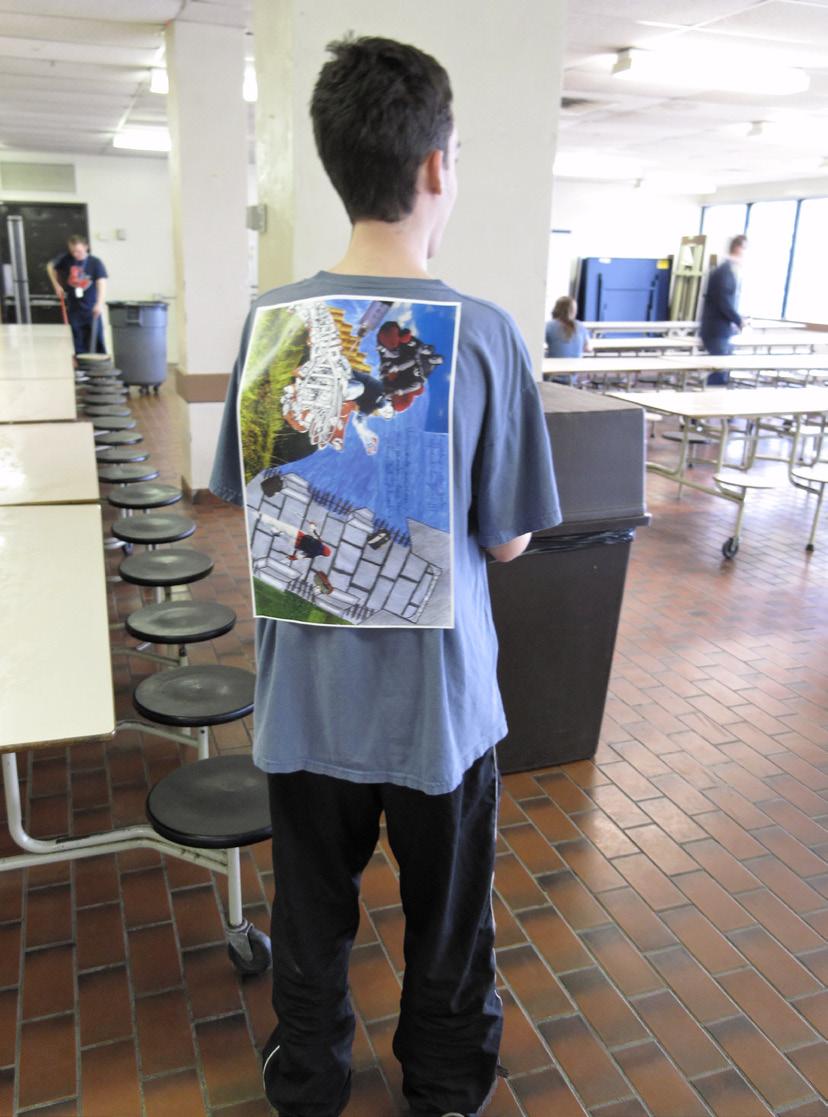

À l’hiver 2011, La Fabrique installe ses activités dans le pavillon Rhéaume de l’école secondaire MonseigneurRichard à Verdun. C’est la découverte du compound en béton armé : une fascinante architecture brutaliste associée à l’émergence des écoles polyvalentes dans les années 70 au Québec, dont la volumétrie intérieure ne répond plus à des logiques symétriques, mais à une nouvelle complexité du programme pédagogique, en diapason avec le rapport Parent qui propose une refonte nationale de l’éducation en 1964. Dans cet univers fortifié de l’enseignement, le plan architectural intério rise l’activité de l’école autour d’une place centrale et accentue le détachement avec l’extérieur.

La Fabrique produit d’abord des questionnements : comment la vie est elle insufflée dans cette architecture et cet environnement indoors consacré à la pédagogie scolaire? Comment ce milieu de vie que des élèves fréquentent durant le deuxième cycle de leurs études secondaires évolue-t-il? L’action artistique peut-elle sti muler une réflexion sur ces questions et générer d’autres perceptions de ces lieux? Comment l’art négocie-t-il sa présence dans l’espace de l’école?

«

Je pense que cette architecture est très à la mode dommage que c’est celle des années 50. Je décrirais l’école comme un endroit avec des couleurs de base. »

La découverte de la pratique artistique de Jean-Maxime Dufresne a été pour moi une source de cogitation heu reuse. Son travail, qui pose un regard critique sur nos en vironnements construits et habités, et qui se déploie, entre autres, à travers des insertions mobilières dans l’espace urbain1, résonnait alors avec les projets du Centre Turbine explorant « l’école comme matière de création ».

Envisager dans un contexte scolaire un projet qui per mettrait aux élèves de vivre de l’intérieur un processus de création qui propose un regard sensible, critique et créa tif sur le microcosme architectural et social de leur école avait de quoi nous inspirer. C’est donc avec enthousiasme que nous avons invité JMD à concevoir ce projet, dont la démarche permet de mettre en relation l’artiste et l’élève, l’art et l’école ainsi que l’architecture et les pratiques artis tiques actuelles.

LA FABRIQUE, C’EST QUOI ?

La Fabrique est un espace de réflexion, de produc tion et d’actions que JMD a développé avec la parti cipation des élèves dans le cadre d’une résidence de création à l’École secondaire Mgr-Richard à Verdun.

La Fabrique nous a proposé un véritable processus de création à plusieurs constitué d’expérimentation, d’adap tation, de doutes, de prise de risque, de défis, d’énergie créative, de partage d’expérience et d’apprentissages.

La Fabrique se conclut avec cet archi-journal témoignant de ce processus créatif à plusieurs. Un « glossaire indis cipliné » écrit par l’artiste, des paroles recueillies auprès des élèves (citations) et des images nous révèlent « une situation d’apprentissage et de complicité entre protago nistes, où des rythmes de travail s’adaptent l’un à l’autre, où l’autonomie artistique et l’action pédagogique mesurent leur propre élasticité » (JMD, 2011). Dans la perspective d’élargir le chantier de réflexion, l’auteur François Deck a contribué d’un texte sur le processus de transaction entre des valeurs de l’art et des valeurs pédagogiques.

Les énergies mises à contribution pour réaliser le projet ont été multiples. Je remercie Jean-Maxime Dufresne qui a accueilli avec enthousiasme l’idée du projet et qui donne toute sa personnalité à La Fabrique ; Marianne Despars pour son implication inspirée et ses élèves pour leur participation ; Marc-André Viens, le directeur adjoint de l’École secondaire Mgr-Richard pour son accueil et soutien ; Johanne Minna, Mathieu Saulnier et leurs élèves pour leur ouverture d’esprit qui leur a permis de se lancer dans l’aventure ; Anne Bertrand pour l’attention généreuse accordée aux étapes de diffusion et de publication ; Benoit Pontbriand pour son travail graphique ; Yves Amyot pour sa confiance. Finalement, je remercie le Conseil des arts de Montréal (CAM), la Conférence régionale des élus de Montréal (CRÉ) et le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (Programme de soutien à l’école montréalaise) pour leur appui financier.

Adriana de Oliveira Chargée de projet Centre Turbine

BRUIT

Dans l’école, les biorythmes sont organisés par l’autorité d’un système d’intercom et de cloche électronique : un implacable quadrillage du temps traversé par la spontanéité d’appels de toute nature « sur les ondes locales », où des fragments de la vie sociale et du quotidien de l’école s’exposent à intermittence.

Inextricablement lié à l’espace architectural habité et l’espace produit socialement par les élèves, à une politique plus ou moins visible de celui-ci, le projet de La Fabrique souhaite aussi émettre un certain bruit.

MICROCOSME

Dans cette architecture brutaliste et parfois sombre, un espace public vibre au cœur de l’école, sorte de vortex attirant toute l’énergie et les flux quo tidiens des lieux. Quatre allées où s’échelonnent des centaines de casiers peints en bleu mènent à une grande aire ouverte et polyvalente, activée par des défilés de mode, le jeu sur tables de ping-pong, des cités faites de maquettes-carton ou des levées de fonds pour des voyages à Boston. La vie animée des lieux cède quotidiennement sa place au mutisme des systèmes de son et aux cycles de nettoyage rigoureux facilités par le passage d’une vadrouilleuse électrique.

« La caffette », « l’oasis », « le local des activités », « l’usine-école », le « corridor des secondaire 5 » ou « le banc à Yvon » : autant de désignations employées dans le jargon des élèves pour se constituer un imaginaire de l’école, des endroits à fréquenter et certains à éviter. C’est sans compter les « zones » de socialité générées tacitement par différents groupes d’élèves à la cafétéria, ou un alcôve de corridor discrètement utilisé par des élèves en répétition théâtrale ou deux amies qui cherchent chaque midi à s’éloigner du brou haha. L’hiver qui sévit dehors et le fenestrage limité accentuent ce réseau de relations à ces espaces intérieurs.

« Selon moi l’école est comme une mini-société à l’intérieur d’une autre société. C’est intéressant car on peut y exprimer notre opinion. »

ADAPTATION

Le choc de deux cultures, celui de l’autonomie artistique et de l’action pédagogique, qui mesurent chacune leur propre élasticité : des rythmes de travail s’adaptent, une situation d’ap prentissage s’installe où chaque camp est déstabilisé et apprend mutuellement de l’autre.

Naviguer avec les aléas du processus créatif dans les cycles parfois exigeants du calendrier scolaire, introduire des frictions positives, se libérer des at tentes et de l’objectif qui sécurise, s’ap proprier les intentionnalités du début et se laisser guider par leur transforma tion, accepter l’indéterminé comme une donnée essentielle du projet, privilégier une tactique de l’insertion progressive dans la vie de l’école plutôt qu’une spec tacularisation du processus artistique.

« Je crois qu’intégrer des palmiers donnerait de la chaleur à un lieu où l’atmosphère est froide et sombre. »

Pour une fiction sur l’école, j’imaginerais une partie de zombies. Nous sommes tous enfermés dans l’école et essayons de survivre.

«

ANTÉCÉDENT

Un survol des lieux mène à la découverte d’un curieux équipement, manifes tement utilisé par les préposés à l’entretien de l’école : un bureau renversé et monté sur roulettes, auquel on a greffé un panier de lait. Dès que la cloche du retour en classe signale la fin de l’achalandage du midi, les ordures de la café téria sont systématiquement chargées à bord de cet équipement improvisé. Une conversation avec ces préposés sur la réutilisation des meubles obso lètes de l’école crée un rapprochement avec les intentions du projet. C’est le début d’une complicité qui teintera la suite du projet, notamment sur la gestion des équipements produits dans La Fabrique

Nous fonctionnons comme une société, il y a des services (cafétéria, infirmière, psy, etc.). Nous avons tous un espace à nous qui est notre casier, nous devons utiliser les normes, du respect ou des conséquences seront mises en place. Il existe aussi des rangs, comme les élèves, les professeurs, la directrice, nous avons tous un pouvoir différent comme dans la ville. »

RÉFLEXIONS

N’ayons pas peur des mots!

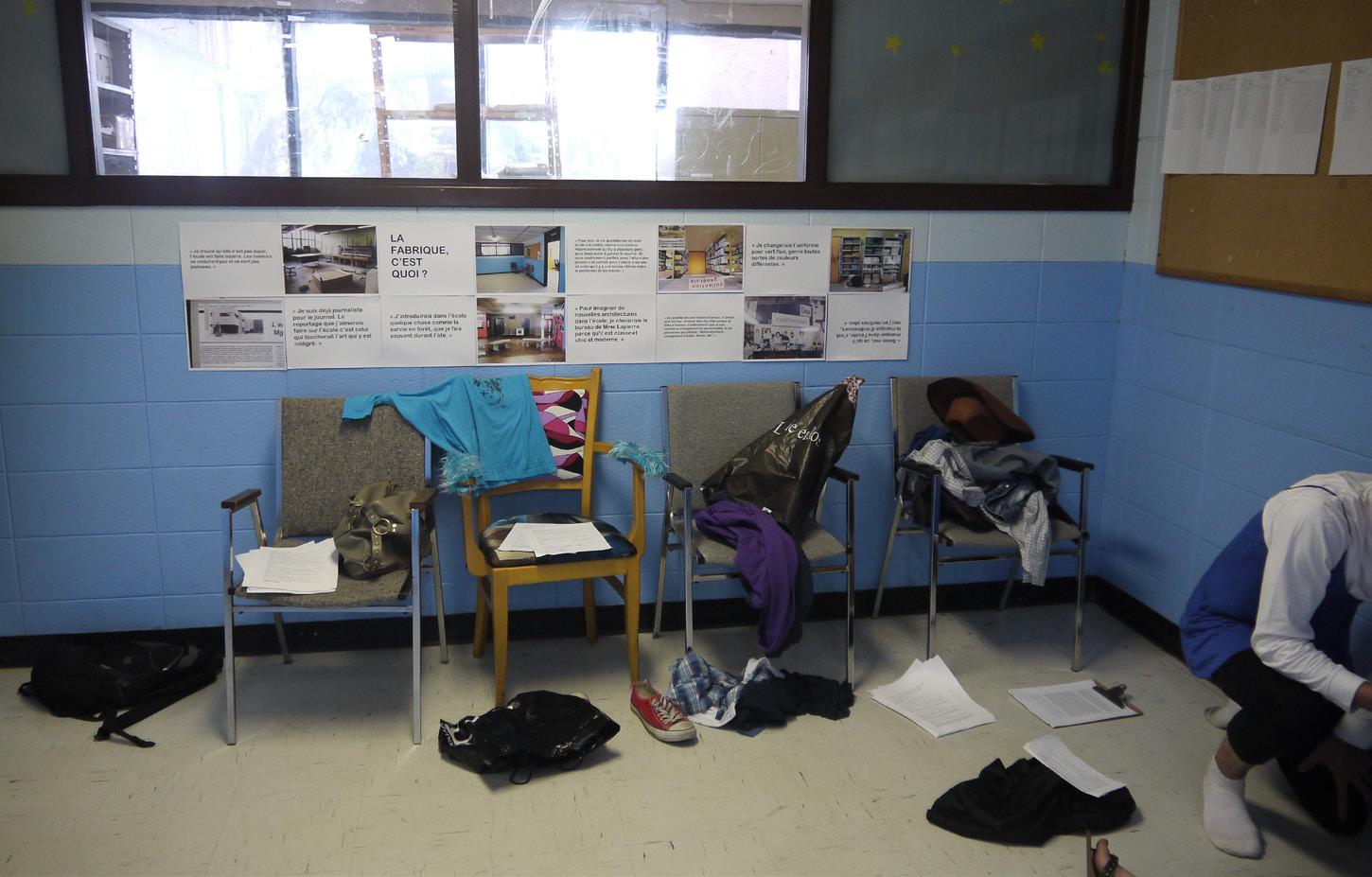

Une jeune enseignante d’un cours d’arts plastiques et son dyna mique groupe d’élèves du secon daire 5 participent à l’expérience de La Fabrique et s’approprient son processus d’enquête. C’est l’occasion de prendre le pouls du milieu de vie qu’est l’école, de stimuler une réflexion dans sa relation à l’architecture, d’y poser les questions sur les éclosions de socialité que celle-ci permet : les espaces de l’école influencent-ils le quotidien des élèves? Comment la présence des élèves agit-elle sur ces lieux? Pourquoi serait-il inté ressant de penser l’école comme une ville intérieure?

Une entreprise de dissémination de paroles recueillies auprès des élèves est lancée en des lieux affluents et stratégiques de l’école : files d’attente à la cafété ria, colonnes dégarnies dans la place d’accueil, corridors menant à l’OASIS, un espace de retenue pour les cas « d’indiscipline »...

La parole des élèves court sur les murs pour exposer le fonctionne ment d’une « mini-société » tra versée par des manifestations de désirs, d’autorité ou de moments de complicité.

HYÉARCHI

Attention à l’orthographe! Motion de censure opérée sur une première dissémination dans l’école de citations recueilles auprès des élèves : un dilemme sur l’intégration ou non de la « faute » (ou de la distorsion du langage) dans ce contexte d’apprentissage. Des néologismes potentiels sont rapidement évincés : HYÉARCHI, GRAPHÉTIE, etc. Apparues de façon anonyme dans l’école le vendredi, les cita tions disparaissent des murs le lundi matin suivant.

« L’atmosphère est extra-ordinaire cependant ce n’est pas grâce à l’architecture mais les élèves. Ça me procure un sentiment d’incertitude. Je pense qu’un changement de couleur serait une idée. »

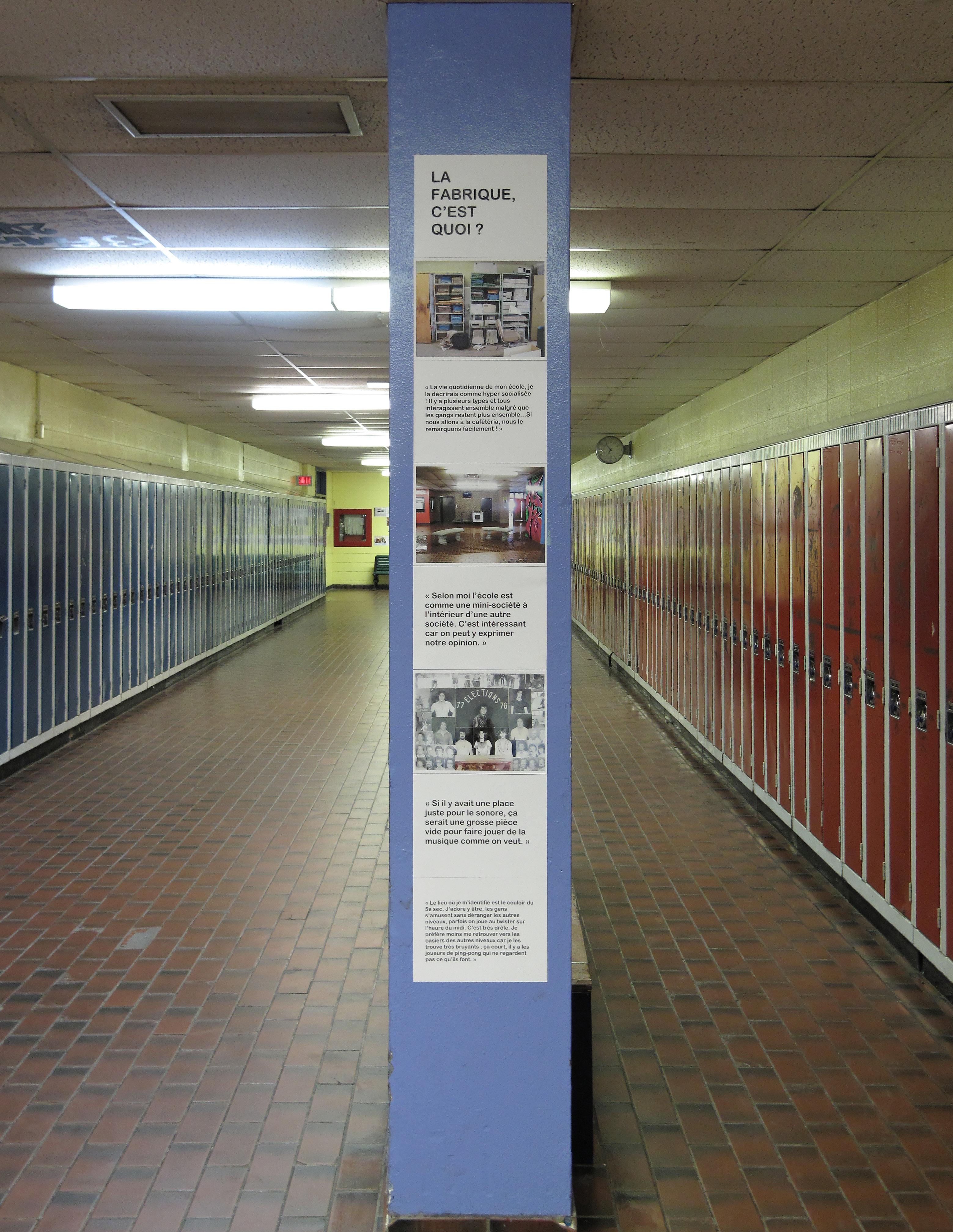

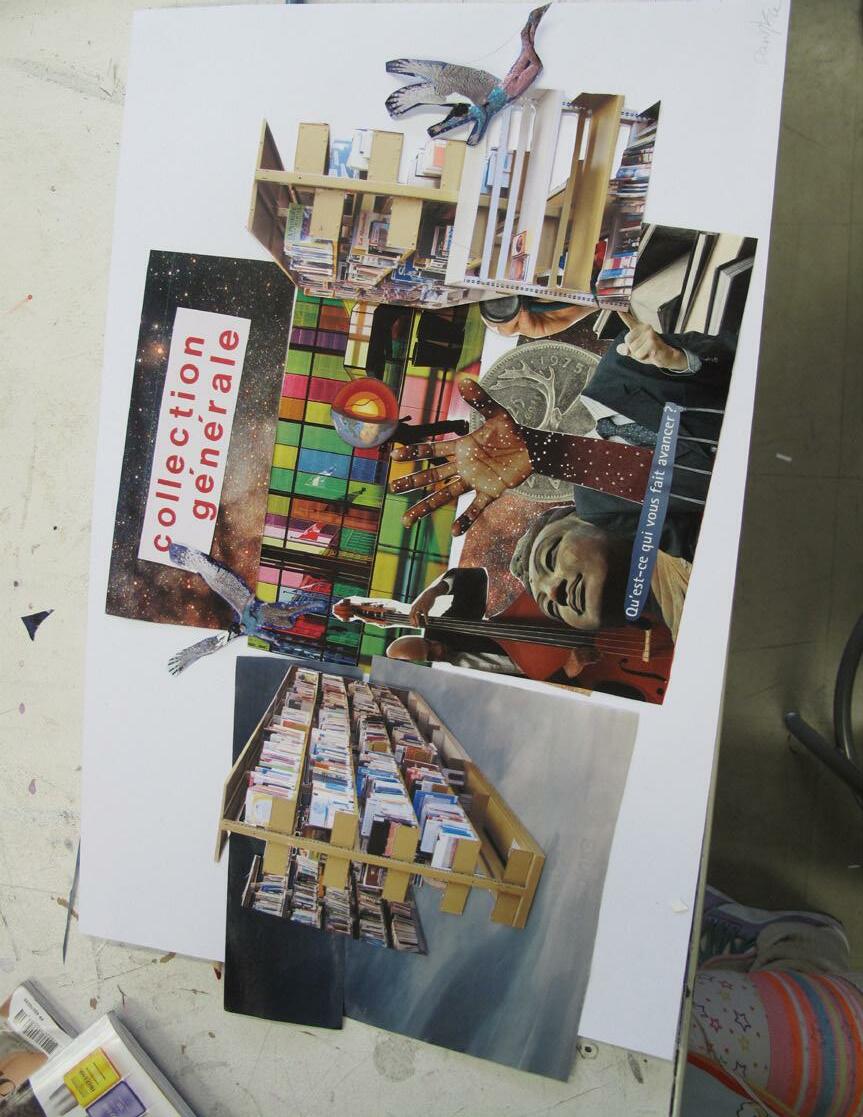

MANIFESTE

Dans l’esprit des petites publications agit-prop, l’appel est lancé à une production de nouvelles idées, une prise de position, un état d’esprit éveillé face à l’architecture de l’école et la vie qui l’habite : quelque chose qui pourrait surprendre ou inspirer des changements, de nouvelles manières de voir et d’expérimenter les lieux, d’imaginer des scénarios d’aménagement venus se greffer à des conditions existantes.

Darinka appelle à une considération presque borgesienne de la bibliothèque de l’école comme un « univers infini de connaissances » (Qu’est-ce qui nous fait avancer?) ; Andréanne s’en remet explosivement à la vivacité de l’imagination – à l’instar de l’astrophysicien paraplégique Ste phen Hawking – pour « moderniser » la cafétéria de l’école, version deluxe ; Gabriel, quant à lui, introduit une perturbation de l’extérieur, des af fronts sur des infrastructures humaines à grande échelle – la guerre en Lybie, le désastre nucléaire de Fukushima – pour se télescoper sur l’actualité et la mettre en relation avec ces micro-conflits vécus de l’intérieur à l’école.

Mégastructure de l’hypersocialité, laby rinthe……… à quels moments l’architecture devient-elle un conteneur dynamique de rela tions sociales, ou quand devient-elle plutôt un dispositif de contrôle? L’architecture permet-elle de s’émanciper ou en devient-on prisonnier?

« La vie quotidienne de mon école, je la décrirais comme hyper socialisée ! Il y a plusieurs types et tous interagissent ensemble malgré que les gangs restent plus ensemble… Si nous allons à la cafétéria, nous le remarquons facilement ! »

EXPÉRIMENTATION

Ouvrir un espace d’expérimentation, généreusement octroyé par la direction de l’école. Élevages de poussières, dégâts d’eau et incursions dans une préhistoire de l’équipement scolaire : c’est un lieu qui n’est pas neutre, chargé de récits, déjà fréquenté quotidiennement par un groupe d’élèves qui en connaissent tous les recoins et sont occupés à redonner une seconde vie à des mobiliers via le programme FPT (Formation professionnelle et technique). Une complicité se crée avec ces habitués des lieux, animés d’une curiosité et toujours disposés à se lancer dans l’aventure. La Fabrique y installe progressivement ses activités et échafaude un plan sur plusieurs semaines, en interaction directe avec deux espaces d’entreposage.

«

La fabrique est un endroit où sont toutes exposées les vieilles affaires. »

RÉSERVE

Tout au bout d’un long corridor, un espace satellite attend l’éveil d’un en semble de néons. Il y a là un entrepôt, où l’on découvre, en remontant un rideau d’aluminium, le paysage d’une centaine de chaises qui se débat tent dans le désordre, un don fait à l’école par un restaurant qui fermait ses portes. Le feu vert est donné pour démarrer une production qui nous mènera on ne sait trop où…

ATTITUDE

Fourrure synthétique, tropiques et fausse peau de cobra : énergie punk, gracieu seté de Ruhel. Peau de vache et attention délicate portée à une patte, gracieuseté de Maxine. La chaise Obama USA, imaginée par Jackson, Jean-Nicolas et Shyson.

« Je n’ai pas de lieu en tête, mais j’aurais aimé créer une image comme tim burton, concept mystérieux. »

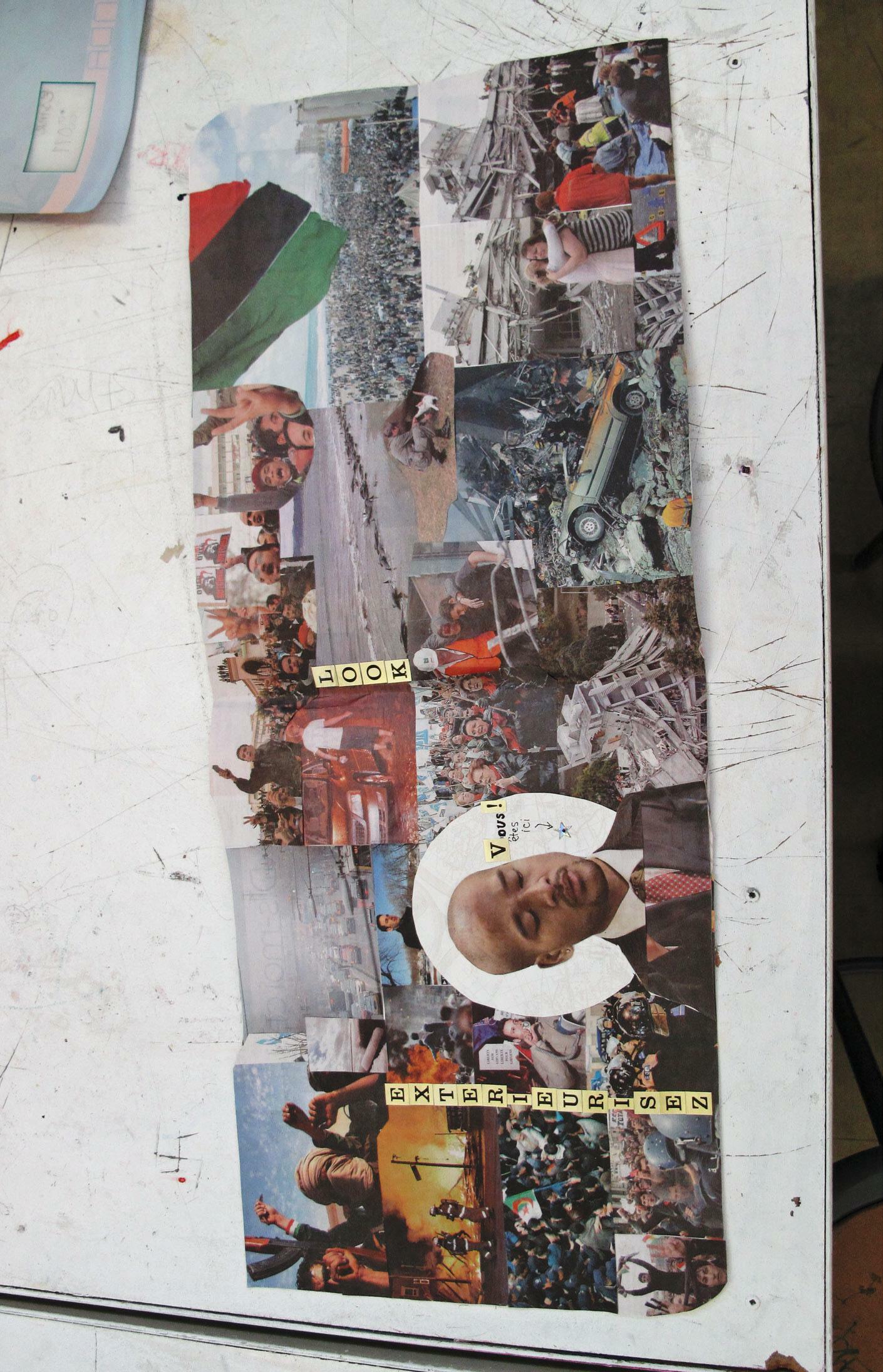

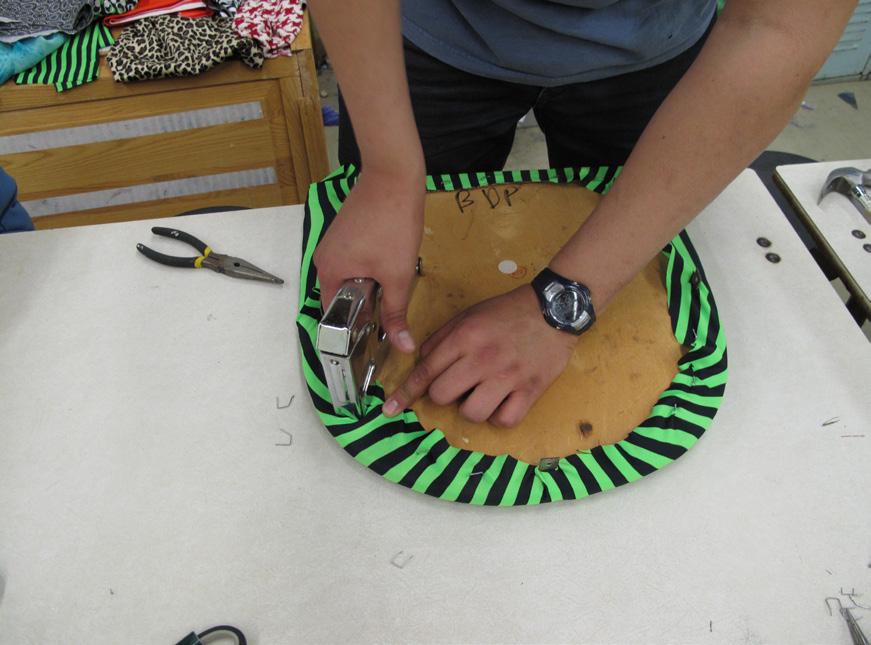

PARTICIPATION

La personnalisation est légion et seule maître à bord : une soixantaine de chaises de bois oubliées dans l’entrepôt tombent entre les mains d’élèves déterminés dans la création. Tissu floral hawaïen ou drapé brésilien, duvet synthétique de lapin ou vinyle anthracite étoilé : les pos sibilités et variations de recouvrement sont mathémati quement riches. « Est-ce qu’on peut faire une chaise? » est tacitement adopté comme un code d’entrée sur les lieux. Deux groupes d’élèves se dédient à une production inten sive : ici on sort la chaise de ses gonds, on la décloute, on lui découpe un mohawk, ou lui greffe une perruque sur l’avant-bras, le bruit des agrafeuses retentit, tac-tac-tac. La Fabrique ne produit que des modèles uniques : chacun personnalise sa chaise, y introduit ses différences, c’est un modus operandi où le duplicata n’existe pas. On s’amuse à imaginer le patchwork des dernières élues qui s’arrache ront les ultimes résidus de tissu. Le rituel se répète jusqu’à l’écoulement des stocks…

ARMADA

« Un ensemble de petites insertions, comme des soldats qui sont à la mode et cherchent à combattre la laideur de l’école. » - Darinka ; « L’Armada c’est l’armée, pourvu qu’il y ait un lien entre ceci et l’art. C’est de manifester et gag ner une guerre pour le changement de l’école avec l’art. » - Sasha ; « Pour moi l’Armada = l’espace zen et relax » - Ma thieu « Je crois que “art” est dans le mot. De plus, Armada c’est pour faire du style et ressembler à Armani. Et Armani, je crois que ça veut dire originalité et popularité. » - Amy ; « On a peut être es sayé de copier Armani, mais avec un –da à la place? Une armée de chaises, une colonie d’imagination. » - Alexandre.

«

Je changerais l’uniforme pour vert fluo, genre toutes sortes de couleurs différentes. »

« J’aime quand cet endroit est calme et silencieux, cela me permet plus de me concentrer sur mes pensées. »

« Les ressemblances sont dans le milieu social je trouve. Les autorités de la ville sont les policiers et à l’école ce sont les profs. Les élèves sont les citoyens qui doivent respecter certaines règles. De plus, il serait intéressant de penser l’école comme une ville intérieure, car c’est un peu ce que c’est : des réseaux sociaux, le travail, l’entraide… »

RYTHMES

« T’as quoi sur ta playlist ? » Deux amies s’adonnent avec une cadence bionique à des épisodes de danse dans tous les recoins de l’école. Le strict nécessaire pour faire résonner un passage bétonné : un lecteur mp3 branché dans deux haut-parleurs portables! Une fois apparues, les chaises altérées deviennent occasionnellement le support de ce boombox où défilent Kanye West, Michael Jackson, Rihanna, ou les nouvelles mutantes salsa rumbadubstep r’n’b flamenco tex-mex nortech.

Les chaises altérées sont chaque fois redistribuées par les élèves dans l’espace de l’école entre les cours, formant de nouvelles chorégraphies insolites : configurations dynamiques en cercle, en chapelet ou en essaim, ou plus sédentaires avec les tribunes assises pour tournois de ping-pong, etc. Dans sa cadence de production, La Fabrique cherche à engendrer une socialité dans la création : des situations d’échange et de partage d’expériences, d’équipes de travail spontanément constituées et de recherche de synchronie entre différents états d’esprit.

« La vie quotidienne à l’école est une routine, le monde vit des chicanes, des amours, etc. »

SOCIAL

Un essaim de chaises aux allures bigarrées, pouvant apparaître n’importe où, pour supporter ces éclosions de socialité dans l’école : aménagements softs pour une pause prolongée entre amis. Pied de coq tigré, cocktail hawaïen, rose électrique avec duvet siamois, ou le modèle hybride coureur des bois davy crocket / vinyle orange julep avec queue de raton laveur : les chaises s’infiltrent dans le paysage de l’école, on les associe à une humeur du moment, un état d’âme, chacun apprivoise la sienne, la repère entre les cours, la déplace, s’en dépossède… Espace lisse et espace strié, un cas de dispersion indé terminée dans la grille ordonnée de l’école : l’occasion, diront certains élèves, de se retrouver véritablement « entre nous », de « faire des devoirs en social », et pour une enseignante, de libérer des moments de détente pour les jeunes entre les cours.

«

Je suis déjà journaliste pour le journal. Le reportage que j’aimerais faire sur l’école c’est celui qui toucherait l’art qui y est intégré. »

IMPRÉVUS

Après la cohorte du secondaire 5, un deu xième groupe d’élèves se joint au processus de création, issus de la classe du programme FPT (Formation professionnelle et tech nique), un programme sur trois ans qui veille à insérer des jeunes de 15 à 17 ans dans le milieu du travail). Une quinzaine d’élèves participent activement au recouvrement des chaises et donnent une nouvelle inflexion au processus, à partir de matériaux trouvés dans une friperie fondée il y a quelques années par leur enseignante, Johanne Minna. Camisoles sportives, manteaux de cuir, chics léopards sont amalgamés dans un local polyvalent à quelques mètres de la Fabrique

« J’aime le marginal, intégrer des éléments dans des endroits où ça n’a pas sa place. J’aime les styles moderne et sud. Je travaillerais avec le plexiglass pour la clarté. Les feuilles d’argent pour la brillance. Du bleu pour ma couleur préférée. Des journaux en noir et blanc parce que j’aime le style que ça donne une fois appliqué sur une surface. J’utiliserais des matériaux que j’aime travailler et je tenterais de lancer un message. »

Exclus des cours d’esthétique offerts en formation professionnelle, comptoirs de mélamine et chaises coussinées sur support hydraulique sont retrouvés dans l’entrepôt : un revamping s’impose… L’essai et l’erreur préparent le terrain pour de nouvelles configurations à explorer. Un espace de travail se négocie dans le dédale d’objets démantibulés, on y examine des potentiels et on laisse mûrir les idées.

L’esthétique est toujours sujet à discussion, son rôle est amené à l’avant-plan : harmonieux pour les uns, volonté de créer un clash pour les autres (souvent ça fait mal aux yeux), d’autres préfèrent garder l’anonymat, mais nombreux sont d’accord pour faire de la couleur un véritable supplément de réalité dans cet environnement intramuros

«

La fabrique, ce serait la construction d’objets complexes à partir de choses simples. »