Scalare il tempo

70 anni di Trento Film Festival

70 anni di Trento Film Festival

70 anni di Trento Film Festival

a cura di

Luana Bisesti - Alessandro de Bertolini - Rosanna Stedile - Sara Zanatta - Laura ZumianiIn copertina

Un collage di immagini degli anni sessanta provenienti dall’Archivio fotografico del Trento Film Festival, dove è ritratto il teatro Sociale all’interno (gremito di persone) e all’esterno (la scritta luminosa), in occasione della 14a edizione della rassegna

Quarta di copertina

Un’immagine, tratta dal primo exhibit espositivo della mostra «Scalare il tempo. 70 anni di Trento Film Festival», allestita a Le Gallerie di Trento (Galleria Bianca)

A cura di Luana Bisesti, Alessandro de Bertolini, Rosanna Stedile, Sara Zanatta, Laura Zumiani

Grafica ed impaginazione

GrafArt - Trento

Stampa

Litografica Editrice Saturnia - Trento

Editore

Montura Editing - Montura Srl

Via Trento, 138 - 36010 Zané (Vi)

ISBN: 9791280802095

Copyright © Montura Editing 2023

Finito di stampare nel mese di marzo 2023

I progetti legati alle celebrazioni del 70° anniversario del Trento Film Festival (1952-2022) sono stati sostenuti da:

Testi, fotografie, materiale grafico, appartengono ai legittimi proprietari. La riproduzione totale o parziale, in qualunque forma (compresa la fotocopia e la scannerizzazione), su qualsiasi supporto e con qualunque mezzo è proibita senza autorizzazione scritta dell’editore e dell’autore e costituisce violazione degli articoli 171 e seguenti della legge sul diritto d’autore (n.633/1941) e successive modificazioni

Questo volume è pubblicato da Montura Editing in collaborazione con la Fondazione Museo storico del Trentino e con il Trento Film Festival

Questo prodotto è realizzato con materia prima di foreste gestite in maniera sostenibile e da fonti controllate.

- Il sindaco di Trento

Franco Ianeselli pag. 9

- Il presidente generale del Club Alpino Italiano - CAI

Antonio Montani pag. 11

- Il sindaco di Bolzano

Renzo Caramaschi pag. 12

- Il presidente del Trento Film Festival

Mauro Leveghi pag. 14

- Il presidente della Fondazione Museo storico del Trentino

Giorgio Postal pag. 16

01. Pensare il Festival pag. 19

- Realtà e finzione: le narrazioni di un Festival pag. 22

Di Enrico Camanni

- Trento 1952: intorno all’idea del Festival pag. 30

Di Elena Tonezzer

- Da un fax al VOD: 20 anni con il Trento Film Festival pag. 38

Di Sergio Fant

- Con la cultura non si mangia pag. 46

Di Isabella Bossi Fedrigotti

- Una «fontana di giovinezza» pag. 50

Di Roberto Bombarda

- Compagni di cordata: la città alpina e il Trento Film Festival pag. 56

Di Alessandro de Bertolini

- La narrazione delle montagne: tra incontro e condivisione pag. 62

Di Luana Bisesti

- Paolo Cognetti, scrittore pag. 185

- Mauro Corona, alpinista e scrittore pag. 188

- Franco De Battaglia, giornalista pag. 192

- Erri De Luca, scrittore pag. 196

- Roberto De Martin, già presidente generale del CAI pag. 199

- Fausto De Stefani, naturalista e alpinista pag 203

- Kurt Diemberger, alpinista e documentarista pag. 208

- Anna Facchini, presidente della SAT pag. 212

- Nicoletta Favaron, regista pag. 216

- Alessandro Garofalo, manager pag. 220

- Maurizio Giordani, alpinista pag. 224

- Heidi Gronauer, direttrice ZeLIG pag. 228

- Giovanni Paolo Iuriatti, volontario pag. 233

- Tamara Lunger, alpinista pag. 237

- Milo Manara, fumettista pag. 242

- Sergio Martini, alpinista pag. 245

- Bernadette McDonald, scrittrice pag. 250

- Nives Meroi, alpinista pag. 253

- Reinhold Messner, alpinista pag. 258

- Maurizio Nichetti, regista pag. 261

- Cecilia Perucci, direttrice editoriale pag. 266

- Ingrid Runggaldier, scrittrice pag. 270

- Sandra Tafner, giornalista pag. 275

- Maurizio Zanolla Manolo, alpinista pag. 278

Postfazione

Di Leonardo Bizzaro pag. 285

L’immenso Walter Bonatti riteneva che «le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi». Per me questa frase così perentoria non ha solo un significato «alpinistico». Io ci leggo pure una presa di distanza dalle montagne da cartolina e da copertina, viste da lontano e dunque false, fredde, senza contraddizioni, senza umanità. Anche il racconto che il Trento Film Festival ha dipanato in questi 70 anni è stato di tutt’altra natura: ha avuto come protagonisti donne e uomini che hanno affrontato la vita di montagna non solo per sport, non come un’attività ginnica, non solamente con l’immancabile coraggio e l’indispensabile preparazione. Attraverso la montagna e le loro imprese, alpinisti, arrampicatori, camminatori (ma anche contadini, artigiani...) hanno fatto crescere il loro valore umano, la loro statura che è diventata stra-ordinaria, esemplare e dunque degna di ammirazione, in grado di illuminare anche la nostra quotidianità di cittadini e cittadine di pianura. Se nel nostro inconscio, e anche nel senso comune, la montagna – la vita di montagna, la cultura di montagna, l’economia di montagna – rappresentava una realtà minoritaria, perdente, un mondo arretrato che andava modernizzato ispi-

randosi al modello urbano vincente, grazie al Festival oggi non è più così. Le storie raccontate in questi 70 anni hanno contribuito infatti a costruire una narrazione autentica della resistenza delle terre alte, tanto che più volte, soprattutto riguardo agli aspetti ambientali e alla difesa delle culture minoritarie, abbiamo dovuto constatare che noi urbanizzati abbiamo molto da imparare da chi in montagna vive, produce, fa cultura.

Dunque, il Festival ci ha educato e ha plasmato la nostra sensibilità: e questo è solo il primo motivo di riconoscenza. Ci ha anche aperto al mondo, ha avvicinato destinazioni lontane e mostrato l’alterità irriducibile di luoghi vicini. Il Festival ha portato in città personaggi eccezionali, famosi oppure sconosciuti, che difficilmente avremmo avuto modo di apprezzare in altri contesti. Ha valorizzato la Trento migliore, quella legata alle proprie radici e insieme curiosa, che sa essere autentica e accogliente, essenziale e colta.

Questa Trento «migliore» il Festival l’ha fatta conoscere a latitudini un tempo impensate, contribuendo a costruire e a dare sostanza a un’immagine nuova di città: non più depressa e grigia come negli anni cinquanta, ma dinamica, all’avanguardia e culturalmente vivace.

A 70 anni dalla prima edizione i meriti del Trento

Film Festival sono evidenti e tuttora attuali. Perché la formula della manifestazione non è invecchiata, ma ha saputo interpretare il cambiamento e raccontare le nuove emergenze del terzo millennio senza snaturare l’idea originaria dei fondatori, il vicepresidente del Club Alpino Italiano (CAI)

Amedeo Costa e il sindaco di Trento Nilo Piccoli.

A loro, a chi ha raccolto il testimone nel corso dei decenni, all’attuale presidente del Festival Mauro Leveghi, alla direttrice Luana Bisesti e al responsabile del programma cinematografico Sergio Fant va la gratitudine della città. Lunga vita al Film Festival!

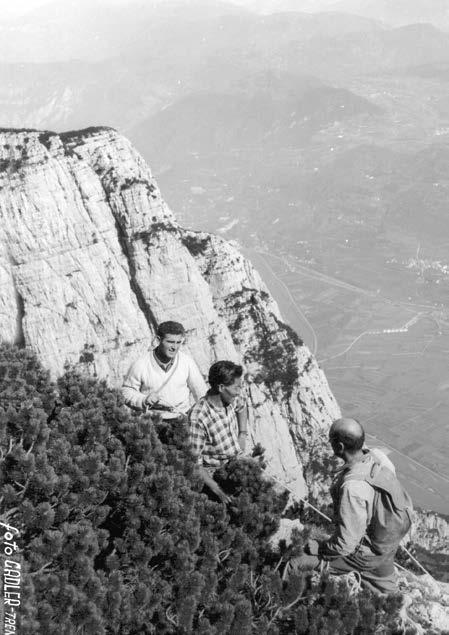

A volte certi eventi che segnano la storia, anche quelli più significativi, nascono da particolari all’apparenza secondari, come quello della messa in produzione di una certa cinepresa dalle dimensioni ridotte, che poteva essere riposta nella tasca dello zaino. La storia gloriosa del Trento Film Festival nasce da lì. Siamo nel 1952 e gli alpinisti, da pochi anni, possono contare su un vero gioiello della tecnica: il «passo ridotto». Vale a dire cineprese leggere, maneggevoli, che al momento giusto possono essere impugnate standosene in bilico sulla parete ventosa per riprendere il compagno nell’azione dinamica della scalata. Sembra poco, ma è una vera rivoluzione. «C.A.I. FILM - Primo Concorso Internazionale della Cinematografia Alpina a passo ridotto. Trento 14-18 settembre 1952», recitava la locandina della prima edizione del Trento Film Festival. Il «passo ridotto» avrebbe comportato un passo enorme nella diffusione della cultura delle alte quote. Finalmente, l’atto misterioso degli alpinisti protesi verso le cime poteva emergere non solo dalle fotografie o dai racconti scritti, ma addirittura sul grande schermo! Il mistero era svelato. Grazie a quel prodigio della tecnica e all’intuizione geniale dell’imprenditore trentino Amedeo Costa nasceva uno degli appuntamenti culturali sulla montagna più importanti del mondo. Gli alpinisti passavano in

breve tempo da essere dei personaggi misteriosi che tornavano da un mondo inaccessibile, a vere e proprie stelle da applaudire. Dal buio della sala, eccoli svelarsi nella bufera, il viso stravolto dalla fatica, un passo dopo l’altro nella neve profonda, l’appiglio sempre più piccolo col passare degli anni, a volte un volo trattenuto dalla corda. Ogni anno, Trento diventerà una passerella per scalatori, registi, esploratori di fronte a platee sempre più numerose. Dopo i divi dei primi anni, Lionel Terray, Cesare Maestri, Hillary, Bonatti, Cassin, Maraini, e lo sherpa dei record Tenzing Norgay, tutti i più importanti nomi internazionali legati alla montagna, come è puntualmente descritto in questo volume, sono passati dalla passerella di Trento. Nessun alpinista di punta, fino ai giorni nostri, si è fatto mancare l’applauso del pubblico consapevole e appassionatissimo del Festival. Alle scalate, si è poi aggiunta l’esplorazione e lo sguardo indagatore dell’etnografo, che riscopre ogni volta i segreti delle terre alte. Il CAI è stato, con la Città di Trento, il socio fondatore di questa scatola magica che ogni anno ci sorprende. E continuerà a essere sostenitore con lo stesso entusiasmo di sempre. Perché la vita in quota produce cultura, e il Trento Film Festival è la macchina ideale per trasmetterla al mondo.

Nel corso degli anni novanta, ho lavorato come direttore di Ripartizione presso il Comune di Bolzano, e la discussione in città su come valorizzare la cultura della montagna era accesa.

Trento vantava il Trento Film Festival, uno dei più antichi festival cinematografici italiani. Dal 1952 con il Club Alpino Italiano (CAI), la città di Trento promuoveva la cultura dell’alpinismo internazionale affiancando ad essa le tematiche dell’esplorazione e anticipando di decenni quella sensibilità ambientale così radicata nel nostro territorio.

A partire dalla seconda metà degli anni novanta, i contatti e gli scambi tra Trento e Bolzano si sono rafforzati per instaurare una convinta collaborazione istituzionale. Si è partiti inizialmente con alcune proiezioni e allestimenti di MontagnaLibri, vetrina internazionale dell’editoria di montagna, di viaggio e di esplorazione.

Nel 1998 il Comune di Bolzano ha formalizzato la sua adesione diventando socio del Festival. A partire da questa data, oltre ad avere un proprio rappresentante nel Consiglio direttivo, Bolzano ha promosso il fascino della montagna con una serie di incontri alpinistici e letterari, mostre fotografiche e una edizione «personalizzata» delle proiezioni del Trento Film Festival.

Vagando nei ricordi, ho ancora impresse nella mente le immagini dei vertiginosi cieli himalaya-

ni che si stagliano sullo schermo durante la proiezione del film Himalaya - L’infanzia di un capo (Himalaya, l‘enfance d‘un chef, Francia, 2000) di Éric Valli, vincitore della Genziana d’oro nel 2000, o la potenza del volo degli uccelli, trasportati dal mutare delle stagioni, raccontati da Jacques Perrin nel documentario Il popolo migratore (Le peuple migrateur, Francia, 2001), vincitore della Genziana d’oro nel 2002. Solo per citare alcune delle immagini più forti e note che hanno portato il Festival all’attenzione del pubblico internazionale.

Dal 2006 viene istituito anche un premio Genziana d’oro Città di Bolzano per il miglior film di esplorazione o avventura, vinto in quell’occasione dal film Jenseits von Samarkand (Germania, 2005), regia di Thomas Wartmann e Lisa Eder: la narrazione del sogno di una storia d’amore visto attraverso gli occhi di una diciassettenne uzbeka, Zümbüla. Risuonano ancora nelle mie orecchie, di appassionato di musica, gli yodel, i gorgheggi e i mormorii del vincitore del 2008 Heimatklänge (Paesi Bassi, 2006), per la regia di Stefan Schwietert, un vero e proprio viaggio sonoro attraverso le Alpi.

Il contributo importante dell’adesione bolzanina al Trento Film Festival è stato quello di avere promosso una serie di attività di approfondimento

della cultura di montagna e della storia dell’alpinismo, dando in tale modo il proprio contributo al rafforzamento del Festival trentino.

Tra le iniziative più importanti, realizzate anche talvolta in partnership con Trento oltre che con il CAI, ricordo la serie di mostre L’alpinismo acrobatico, una serie di fotografie storiche di fine

Ottocento che raccontano le Dolomiti e l’invenzione dell’arrampicata; la bellissima mostra Tien

Shan di Stefano Torrione, una raccolta di immagini realizzate ripercorrendo lo storico viaggio del 1900 (finanziata dal principe Scipione Borghese)

di Brocherel e Borghese in Asia Centrale verso il confine fra Kyrgyzstan e Cina; e più recentemente la mostra Gasherbrum IV - 1958. Verso la Montagna di Luce, che racconta l’avventura di Walter Bonatti, Carlo Mauri, Riccardo Cassin, Toni Gobbi, Donato Zeni, Giuseppe De Francesch, Giuseppe

Oberto e Fosco Maraini verso la vetta che, con i suoi 7.925 metri, è una delle più maestose e impervie cime del pianeta.

E poi gli incontri con Walter Bonatti, ospite a Bolzano, e con Simone Moro, Florian Riegler e Andy Holzer, con i protagonisti della storia dell’alpini-

smo e con coloro che stanno scrivendo la contemporaneità dell’arrampicata. Ricordo con suggestione lo stile di Catherine Destivelle, icona dell’alpinismo femminile, che ha sviluppato un percorso di ricerca di sempre nuove sfide: non dimenticherò mai quelle immagini in cui la scalatrice francese, aggrappata con una mano alla roccia, affronta il vuoto immenso e straordinario del Verdon. Così come non dimentico il film Au delà des cimes (Francia, 2008) di Rémy Tezier, vincitore della Genziana d’oro del CAI nel 2008, che ne racconta la vita e ci delizia gli occhi con i paesaggi sontuosi del monte Bianco e le vertiginose riprese dall’alto o dal basso delle pareti di granito.

L’adesione della Città di Bolzano al Trento Film Festival è stata una scelta convinta perché il Festival ha saputo offrire occasioni uniche d’incontro con i protagonisti del cinema, della scena alpinistica e letteraria più attuale, che accrescono il mito della montagna con un approccio rispettoso e consapevole dei limiti dell’uomo e della natura.

Succede spesso, in occasione delle feste di compleanno, di sedersi in compagnia a sfogliare gli album di famiglia, rivivendo emozioni ed evocando ricordi che sembravano svaniti. Ogni anno che passa quelle immagini, apparentemente sempre uguali, in realtà mutano davanti a noi e sembrano raccontarci una versione differente della nostra storia. Siamo noi che le guardiamo con occhi diversi, con un anno in più sulle spalle, con un’esperienza nuova e nuovi modi di vedere, conoscere e capire il mondo. Nel 2022 al Trento Film Festival abbiamo fatto proprio questo: aperti gli scatoloni dell’archivio, sono riemerse immagini, parole e suoni di 70 anni di cinema e culture di montagna. Non è la prima volta che il Festival rilegge la sua storia: negli anni si sono susseguiti importanti lavori di analisi sull’evoluzione del Festival nel contesto più generale della cinematografia di montagna e nella specificità territoriale di Trento e del Trentino. Ma, non dimenticando mai l’insegnamento crociano per cui la storia è sempre contemporanea, abbiamo sentito l’esigenza di aggiornare lo sguardo sul nostro passato, anche se forse sarebbe più corretto parlare di «sguardi», usando un plurale che mai come in questa occasione è giusto e necessario.

È stato infatti un lavoro corale, quello svolto nel corso del 2022, che ha coinvolto decine di perso-

ne, legate a doppio filo alla montagna e alla sua cultura. E anche qui, come orgogliosamente rivendichiamo nel pay off del nostro logo, meglio usare il plurale: montagne e culture.

Il Festival d’altronde è plurale fin dalla sua nascita, frutto dell’incontro tra la solida tradizione del Cai e la tenace volontà di un piccolo comune alpino, Trento, che sulle macerie della seconda guerra mondiale stava cominciando a costruire il suo futuro, consapevole che sarebbe stato luminoso solo nella misura in cui lo sguardo non si fosse fermato sull’orizzonte delle montagne di casa ma, al contrario, si fosse aperto al mondo.

Quello che all’epoca si chiamava Concorso Internazionale della Cinematografia Alpina contribuì a portare il mondo a Trento, prima ancora che Trento nel mondo. Non fu una semplice operazione di marketing territoriale, ma un grande investimento nel capitale sociale di questo territorio, attraverso un elemento fondativo della sua identità.

Per intere generazioni di trentine e trentini il Festival è stato una finestra sul mondo: immaginate cosa potesse significare nel 1957 veder arrivare in stazione a Trento Tenzing Norgay, l’alpinista nepalese che insieme a Edmund Hillary nel 1953 raggiunse per primo la vetta dell’Everest, accolto da una fiaccolata e dai gagliardetti della Società Alpinisti Tridentini (SAT). Le stesse fiaccole festose

che nel 1954 accolsero i protagonisti della «conquista» italiana del K2. Ai tempi delle comunicazioni in tempo reale, sembrano ricordi sfocati e un po’ naif: ma non possiamo dimenticare che all’epoca le opportunità di conoscenza e informazione erano ben diverse, e il Festival è stato per migliaia di persone che vivevano in Trentino l’unica possibilità di conoscere il mondo attraverso il racconto di chi lo aveva esplorato.

Il Festival ha rappresentato un modello virtuoso dell’Autonomia che si andava costruendo in questo territorio alpino: fortemente incardinato sulle specificità territoriali, ma aperto al mondo; capace di leggere i cambiamenti sociali, economici e culturali, talvolta perfino di anticiparli; soggetto creatore di capitale sociale, attraverso la cultura e la conoscenza.

Ma quali sono gli elementi chiave delle culture delle montagne del mondo? L’esperienza di questi

70 anni ne indica almeno tre, che sono al contempo valori circolari e strategie per il futuro: identità territoriale, intesa in senso aperto, inclusivo e in continua evoluzione; responsabilità individuale e collettiva, per la costruzione di un’economia del bene comune; sostenibilità, nel significato più pieno che i francesi racchiudono nel termine durabilité, e quindi un intreccio tra sostenibilità economica, sociale e ambientale, condizione necessaria per costuire il domani basandosi su una diffusa e convinta cultura del limite. Sono tematiche che il Trento Film Festival ha messo al centro della sua strategia, diventando qualcosa di più di una rassegna cinematografica e definendosi ormai come un progetto culturale sulle montagne del mondo e sul loro futuro, che si sviluppa nel corso di tutto l’anno promuovendo, a Trento e in tutta Italia, la globalizzazione delle differenze.

Fin dagli esordi, il respiro internazionale del Trento Film Festival, le sue rassegne, i suoi convegni e i suoi incontri hanno saputo proiettare Trento e il Trentino ben al di fuori dei propri confini. Occorre riconoscere che Trento in particolare, proprio grazie al Festival, ha goduto di ampia eco, affermandosi come città alpina sul vasto palcoscenico della cinematografia e della cultura di montagna. Se volgo il mio sguardo al passato, restano indelebili nella mia memoria immagini che porto scritte nella mente e nel cuore: quelle relative alla scena del film Italia K2 (Italia, 1955), a cui assistetti, nella quale il rientro a valle della salma di Mario Puchoz, morto durante la spedizione italiana al K2, veniva accompagnato da un sottofondo tanto coinvolgente quanto emozionante di canzoni valdostane di montagna, magistralmente eseguite dal Coro della SAT. Da un lato, quelle armonie conferivano alle immagini che si susseguivano grande solennità, partecipazione, vorrei dire un’aura di autentica sacralità. Dall’altro, testimoniavano la circolazione di una cultura di montagna del Trentino legata non soltanto al nome di Trento e delle sue montagne, ma anche a un insieme di valori fortemente radicati sul territorio e alimentati per lungo tempo dall’associazionismo locale. Non va certamente dimenticato, a questo proposito, il ruolo sempre imprescindibile svolto dalla SAT.

In quegli anni, con il successo della spedizione italiana al K2, raccontata dai suoi protagonisti e largamente ripresa dal Festival della montagna, la città di Trento si candidava a diventare il centro del mondo alpinistico, con un decisivo rafforzamento della sua vocazione e della sua identità alpina. Una città che cercava lentamente di uscire dagli anni difficili del dopoguerra, e che, sotto la guida di uomini e istituzioni lungimiranti, voleva crescere nell’apertura al mondo. Dunque anche il Festival, con la sua offerta culturale, alimentata da un orizzonte di visioni e di relazioni ampio e penetrante, ne doveva costituire uno strumento particolarmente corroborante. Vari sono stati i registri sui quali, nel corso degli anni, il Festival ha saputo giocare, dalla dimensione ideale della montagna alla sua dimensione reale, storica, economica e politica, sempre comunque all’interno di una cultura della montagna capace di percepire i cambiamenti in corso e nel contempo di mantenere saldi i valori costitutivi, senza il timore delle contaminazioni che, per il vero, hanno costituito il sale del suo messaggio culturale. Un’epica capace di raccontare e raccordare il mito con la fatica del vivere in montagna o con la sfida alle più alte vette, dove la montagna vissuta e la montagna rappresentata hanno potuto trovare un felice punto di incontro.

In effetti, lungo la strada, il Festival, ha dovuto fare i conti, decennio dopo decennio, con i grandi passaggi dell’alpinismo (fino al free climbing) e nel contempo con le grandi mutazioni che hanno coinvolto la vita della montagna. Molte cose sono cambiate e tuttavia a me pare che sempre, anche nei momenti di difficoltà, ha saputo mantenere intatto lo spirito delle origini. Molto è cambiato anche per la città di Trento. Il sentimento della sua comunità verso la «Trento città alpina» si è, a mio avviso, largamente affievolito, sotto la spinta delle omologazioni provenienti dalle pianure. E questo in un tempo nel quale ritengo assolutamente essenziale che la dimensione alpina della città debba essere permanentemente recuperata e valorizzata come fondamento identitario della nostra comunità. In occasione dei suoi 70 anni, auspico quindi che il

Trento Film Festival possa continuare a perseguire le finalità che lo hanno contraddistinto, rinnovando e potenziando ancora di più quel ruolo di promotore di una cultura della montagna che lo vide protagonista fin dalle prime edizioni. Con il pieno e convinto supporto delle istituzioni provinciali e della politica locale.

La vocazione alpina della città di Trento appartiene alle specificità culturali e identitarie di questo territorio. È su questi presupposti che la Fondazione Museo storico del Trentino e il Trento Film Festival hanno potuto collaborare in occasione del 70° del Festival, nella condivisione di un percorso comune che pone al centro della riflessione sul futuro il significato della storia, come strumento di conoscenza, e le politiche culturali, come modalità concreta per operare sul presente.

I festival sono crocevia di flussi culturali. Spazi tutt’altro che «neutri», non si limitano al ruolo di cornice organizzata e organizzante di spettacoli ed eventi, ma contribuiscono alla promozione di una città, all’identità di un territorio, alla produzione di valore attraverso idee e messaggi, alla costruzione di forme di «cosmopolitismo». I festival sono rituali sociali: aggregano le persone in situazioni di compresenza fisica; si rivolgono a target ben definiti, per quanto ampi, che formano una comunità provvisoria; concentrano l’attenzione di chi partecipa su un medesimo oggetto (la visione di un film, un’esperienza musicale, una competizione sportiva); danno alle emozioni individuali un’intensità collettiva. Come oggetto di studio – per la verità piuttosto recente – i festival si prestano poi a molteplici letture: l’analisi del contesto storico, la riflessione critica dei contenuti, la ricognizione degli archivi, spesso frammentari e disordinati, lo studio dei principali cambiamenti istituzionali, e in filigrana l’andamento generale delle politiche culturali. Questo significa «pensare» un Festival. Riavvolgere il nastro, e ripercorrerlo criticamente seguendo tracce e rivoli, anche molto distanti tra loro. I testi di questa sezione si collocano a metà strada tra il saggio e la testimonianza autobiografica. Perché a scriverli sono addetti ai lavori, professionisti che hanno incrociato il Trento Film Festival e lo «ri-pensano» oggi con le lenti dello studio del territorio, dei processi culturali, della cinematografia, dello sport, della letteratura, della politica.

Alpinista, giornalista e scrittore, è stato direttore di varie riviste di cultura alpina (tra le principali la Rivista della Montagna, Alp e L’Alpe) e ha collaborato con numerosi quotidiani e periodici tra cui Airone, Il sole 24 ore, La Stampa, Panorama, L’Unità, Meridiani e Il Manifesto. Già direttore della Scuola Nazionale di Scialpinismo SUCAI di Torino, è autore di importanti volumi ed è tra gli osservatori più attenti del mondo alpino in Italia e all’estero. In 40anni di attività pubblicistica e di ricerca si è occupato di storia delle Alpi e delle problematiche dell’ambiente alpino, con particolare attenzione all’aspetto umano, unendo più discipline e competenze.

Ho cominciato a frequentare il Festival a 19 anni, nel 1977, quando ero un piccolo redattore della Rivista della Montagna. Che meraviglia: avrei pagato per immergermi una settimana intera nel buio elettrizzante del teatro Sociale di Trento, e invece mi ci mandavano! Era l’apoteosi della scoperta, un’indigestione di cime, alpinisti e avventure senza limiti di lingua e geografia. Mi perdevo completamente dentro quello schermo quasi sempre acceso che ci portava più lontano del sogno.

Alla fine degli anni settanta il mondo era già completamente cambiato, anche quello dell’alpinismo, ma a Trento si respirava ancora un’atmosfera d’altri tempi, un po’ provinciale, iniziatica e impenetrabile. I miti miei e degli altri spettatori si aggiravano silenziosamente in città, quasi di nascosto, li vedevi appena, ne percepivi la presenza. Tutti si conoscevano ma molti si davano del lei, ossequiosi, formali, e noi giovani avvertivamo la distanza generazionale. Il Festival proponeva un grande spettacolo, ma era come se non si dovesse sapere al di fuori del recinto perché l’alpinismo e la montagna non andavano urlati, solo sussurrati. C’era ancora tanta deferenza verso i presunti «grandi» e il mistero si nutriva d’informazione sommaria. Giusto quella essenziale, se non eri del giro.

«Amo l’odore del napalm la mattina. Ha il profumo della vittoria» re-

citava negli stessi anni, negli altri cinema, il colonnello Kilgore di Apocalypse now (Stati Uniti, 1979) di Francis Ford Coppola, ispirandosi a Cuore di tenebra di Joseph Conrad. Il film di Coppola poteva essere ambientato in Vietnam e ovunque. L’allegoria della giungla, la cavalcata wagneriana degli elicotteri, la follia di Bill Kilgore e le sfrontate fughe di guerra sulla tavola da surf parlavano una lingua universale. Il monologo di Walter Kurtz-Marlon Brando svelava al mondo occidentale il suo violento marchio di fabbrica e la patetica, inarrestabile volontà di potenza. Con linguaggio ipercontemporaneo il film colpiva due generazioni, e chi aveva meno di 40 anni anni usciva dalla sala con il nodo allo stomaco, il napalm in gola e l’urlo dei rotori che picchiava in testa. Letta con gli occhiali di oggi la bolgia di Coppola era la nuova giungla economica dell’occidente, una profetica anticipazione dell’edonismo reaganiano degli anni ottanta, e anche della successiva globalizzazione. Credevamo di essere alla fine del vecchio decennio e invece eravamo già scivolati in quello nuovo, ci eravamo già dentro fino al collo, e il mercato aveva ripreso il controllo sociale. Non c’era più spazio per l’utopia, il dialogo e la solidarietà. Comandava sfrontatamente il denaro, senza dubbi né vergogne. Comandava il privato. In tre anni successe tutto. Nel 1977 sbarcarono in Italia i televisori a

colori e le serie televisive, e nel primo episodio di Happy days (Stati Uniti, 1974-1984) Richie ebbe un appuntamento con Mary Lou lasciando credere a Fonzie di essere andato «fino in fondo». Niente di straordinario, oggi succede mattina e sera su almeno 20 canali digitali, ma Richie e Fonzie erano dei miti controrivoluzionari perché arrivavano alla fine del decennio più duro e impegnato della storia italiana. Le serie americane sdoganavano una nuova scala di priorità, somministrando allo spettatore distrazioni, spot e disincanto. Il Festival della Montagna di Trento sembrava immune da questi sconvolgimenti, al riparo dagli spifferi esterni della società, difeso e protetto nel suo rifugio gentilmente dissimulatore, riparato da quel buio silenzioso e denso che aleggiava nel teatro Sociale dove solo i film avevano diritto di parola. Era il cinema a comandare su tutto e non si parlava ancora di ecologia, riscaldamento climatico, difesa dell’ambiente; oltre all’etnografia montana e alla diffusa retorica del «lassù gli ultimi», esistevano solo i film di alpinismo e arrampicata, che allora corrispondevano a un concetto unico e, quasi sempre, alla «conquista» di una cima – i termini bellici imperavano – e a un viaggio alpino o himalayano. Credo di aver visto almeno cento marce di avvicinamento all’Everest e ad altri Ottomila, con portatori e tende, tra pie-

di nudi e scarponi, del tutto simili nelle immagini e nei commenti, sempre in cerca di una vetta liberatrice. Qualche volta le spedizioni finivano in tragedia, ma anche quando non si verificava la tragedia i registi se la inventavano con qualche suspense e aleggiava sempre l’ombra del dramma sullo sfondo, perché l’alpinismo era una liturgia dura, pura e sacrificale. Per questo, quando sbarcavano a Trento dei film speciali come Solo (Stati Uniti, 1973) di Mike Hoover

o Die Wand (Germania, 1974) di Lothar Brandler, quei film facevano scalpore perché ci dicevano che in montagna ci si poteva anche divertire, che era lecito scherzarci sopra e soprattutto era possibile fallire e tornare indietro da una scalata e raccontarlo ai propri simili con la forza delle immagini, un buon dialogo e una giusta sceneggiatura, senza il timore di passare per dei miserabili vigliacchi. Al contrario, capimmo che il «fallimento» poteva essere più interessante del successo perché era vero. Fu questa la rivoluzione dell’alpinismo e dell’arrampicata sul ventoso spartiacque tra gli anni settanta e ottanta del Novecento, che inevitabilmente cambiò anche il Trento Film Festival, le sue pellicole e i suoi protagonisti. E noi cronisti, è ovvio.

A dire la verità ci fu un film che anticipò la percezione del cambiamento: El Capitan (Stati Uniti, 1978)

di Fred Padula. Lito Tejada Flores, Gary Colliver, Richard McCracken e Glen Denny, che aveva girato la maggior parte delle immagini, incrociavano le fantastiche scene di arrampicata con dialoghi da noi mai sentiti in parete, forse neanche immaginati. Sul muro più alto della valle di Yosemite andava in scena la reinvenzione della scalata, del tutto scevra dai condizionamenti eroici nostrani, tanto ineccepibile professionalmente quanto spontanea, ispirata e poetica. Tutti andammo a dormire con in testa quella luna più grande dello stesso Capitan e quegli scalatori piccolissimi, vigorosi e antiretorici. In una parola, nuovi. Capimmo che il futuro dell’alpinismo (si chiamava ancora così) e del cinema di montagna era smisurato.

Il direttore che prima e più di tutti raccolse la sfida del cambiamento fu Emanuele Cassarà, brillante e incontenibile giornalista di Tuttosport. A metà degli anni ottanta, Cassarà fu l’ideatore e il promotore con Andrea Mellano e Marco Bernardi delle prime gare di arrampicata a Bardonecchia e portò a Trento la stessa carica eversiva, intenzionato a seppellire i vecchi miti e a fare chiarezza su tutto, sezionando ogni contenuto ed esponendolo alle luci della ribalta. Da direttore della nuovissi-

ma e sbrigliata rivista Alp gli fui numerose volte complice, imbastendo dibattiti infuocati e atipici, coinvolgendo personaggi poco allineati come

Ambrogio Fogar, il conduttore della trasmissione Jonathan - Dimensione avventura (Italia, 19841991), che fino a quel momento erano stati ritenuti estranei al cenacolo alpinistico e invece portarono sguardi e parole nuove e dimostrarono che non eravamo un’élite impenetrabile. Furono gli anni del dibattito e del confronto continuo – con almeno un decennio di ritardo sulla società –, le stagioni dei grandi reportage, delle grandi inchieste e della mutazione radicale delle immagini; fu il tempo in cui tutto moriva e rinasceva in forme inedite, a cominciare dagli abiti degli scalatori e dai loro exploit fantascientifici, liberati dagli antichi tabù, frutto di allenamento metodico e di una visione laica della montagna e sportiva dell’alpinismo. Nonostante alcune diversità di vedute, condivisi con Cassarà l’idea di fondo: dovevamo imparare a scrivere, filmare e raccontare le avventure come si sarebbe fatto con una riunione politica, un matrimonio, una partita di calcio, la lite di condominio. Era ora di anteporre la capacità narrativa alla retorica di genere. Pensare al lettore e allo spettatore, non all’autore o al regista: sarà contento? Non lo sarà? Privilegiare la forza espressiva. Rinunciare al sacerdozio dell’informazione. Lavorare per farsi capire da tutti, compresi quelli che non conoscevano la montagna e ne ignoravano i segreti.

La trasformazione del cinema di settore non è stata da meno del giornalismo di genere. Penso a film come Cumbre (Svizzera, 1986) di Fulvio Mariani, girato sul Cerro Torre, che in meno di 40 minuti, seguendo la gioiosa corsa solitaria di Marco Pedrini sulla via del Compressore, ci restituì tutta quella leggerezza e quella poesia che avevamo perso in decenni di alpinismo disumano; penso al lungometraggio Cinque giorni un’estate (Stati Uniti, 1982) del maestro Fred Zinnemann, il più fortunato incontro tra la montagna e il cinema, dove un ispirato Sean Connery scala le pareti ghiacciate del Bernina senza improvvisare un solo gesto tecnico, impeccabile; o ancora, su una via intermedia, penso al coraggioso La face de l’Ogre (Francia, 1987) di Bernard Gireaudeau, sulle pene di una donna legata a un grande alpinista, tratto dal racconto di Simone Desmaison, la moglie di René.

Presto si passò dal buio misterioso e iniziatico del teatro Sociale agli spazi aperti e collettivi del Santa Chiara, dove tutti – i famosi e i non – si incon-

travano al Campo Base nell’ora di pranzo: veniva meno il distacco generazionale e si smorzava quello tecnico alpinistico, favorendo lo scambio amichevole e disincantato. Il Festival diventò una

festa in città: la festa di primavera. Negli anni novanta, il nuovo direttore Toni Cem-

bran si concentrò sull’aspetto culturale che avrebbe dovuto fare da cornice alla rassegna cinematografica. Nel 1998 commissionò a Pietro Crivellaro e a me, in quanto storici dell’alpinismo e giornalisti a loro agio in varie discipline espressive, la prima grande serata multimediale del Film Festival. S’intitolava «Sognando la Patagonia: storie di uomini e montagne alla fine del mondo». Fu un’esperienza intensa, molto impegnativa, perché provammo ad affiancare – oggi direi con successo – il grande cinema a quello specializzato, la grande letteratura a quella alpinistica, la musica alle immagini, le parole ai suoni, e portammo in sala i protagonisti dell’alpinismo patagonico, tra cui Cesare Maestri e Casimiro Ferrari. Erano tutti senza parole, completamente presi dall’atmosfera della pampa che si creò al Santa Chiara, appesi visivamente ed emotivamente agli scudi di granito del Cerro Torre e del Fitz Roy, sospesi tra la fascinazione e il mistero. La nostra era una formula ambiziosa e complessa, ma ci permise di portare la Patagonia a Trento per una sera. Una vera magia. Una quindicina di anni dopo scrissi con Maurizio Nichetti la serata dedicata ai 150 anni del Club Alpino Italiano (CAI) e trovai un Festival e un pubblico di nuovo assai cambiati. Un po’ li aveva cambiati lo stesso Nichetti, che da uomo di cinema e anche da appassionato di montagna, guardava

molto più all’aspetto sociale dell’alpinismo che ai grandi exploit. Di fatto anche la nostra serata fu una storia sociale del CAI, totalmente mischiata, «contaminata» avrebbe detto qualcuno, con la storia d’Italia dall’Unità a oggi. Scegliemmo le canzoni che segnavano le varie epoche e gli eventi che le definivano, incrociandoli con l’evoluzione dell’andare in montagna. Fu una serata allegra e demistificatrice, che piacque alla platea vasta e forse deluse i seguaci degli exploit, ma non era un problema perché ormai al Festival c’era spazio per tutti e tutti avevano un po’ di quello che cercavano, compresi i loro miti sempre meno mitici e più avvicinabili di una volta. Dal Centro Santa Chiara il Festival usciva per le strade e le piazze, coinvolgendo la città in una kermesse culturale e ricreativa tenuta insieme dalla montagna. Finalmente nel 2016 sono ritornato a Trento solo per guardare i film in concorso. Uno per uno, da bravo giornalista, come quando avevo 20 anni e da inviato della Rivista della Montagna mi annegavo per una settimana nello schermo, scalando pareti vicine e lontane, sognando e soffrendo con i miei eroi. Ma a quel tempo ignoravo che non erano le imprese a far battere il mio cuore, bensì

i loro racconti, e non sapevo ancora che la storia dell’alpinismo è una straordinaria narrazione, la ripetizione infinita di un racconto codificato, più

o meno come l’epopea cinematografica del Far West oppure come quei polizieschi in cui succedono sempre le stesse cose ma stai comunque inchiodato per vedere come va a finire. E ogni volta ci ricaschi perché è bello fingere che sia vero, che assomigli alla vita. I frequentatori assidui del Festival lo sanno molto bene, perché anche il racconto d’alpinismo funziona così: comincia sempre con un progetto e una sfida, poi vengono le difficoltà, gli imprevisti, a volte il dramma, e infine la liberazione. Con o senza vetta, poco conta, ormai. Non è indispensabile arrivare in cima, ma bisogna perdersi per ritrovarsi. Bisogna affrontare la parete, o il viaggio, giocarsela e tornare a casa. È proprio il ripetersi dello schema narrativo a farci emozionare, perché ricalca il gioco e lo schema del romanzo classico: si entra nei sogni e nelle storie dei protagonisti e ci si smarrisce nei loro guai, aspettando appassionatamente di salvarsi con loro.

Il film d’alpinismo è narrazione, ripetizione e metafora di vita. Senza la narrazione esisterebbero le scalate, non i sentimenti. Le emozioni sarebbero riserva dei pochi che le hanno vissute, e anche loro si sentirebbero incompresi e soli senza un pubblico. Per questo l’alpinismo è un immenso e ossessivo groviglio di racconti, come se la penna, la cinepresa o la camera digitale contassero più

della piccozza. A dispetto di chi vorrebbe farne una disciplina quasi scientifica per documentare la «verità», l’alpinismo è da sempre narrazione e finzione, fin dal giorno in cui è stato inventato. Individuata la sceneggiatura, ogni alpinista ripete con passione la medesima storia, che non è quella dell’ultima scalata ma quella della sua vita. Henri Beraldi, il grande bibliofilo francese, sosteneva che un alpinista esiste veramente solo se scrive, oltre ad arrampicare. O se filma e riprende se stesso con l’obiettivo, aggiungo io. In assenza di regole e testimoni (l’alpinismo è fondato su regole non scritte e mutevoli secondo la cultura del tempo), l’unica certificazione della scalata sta nella sua narrazione. E così, tornando finalmente a Trento a vedere una rassegna completa di film del terzo millennio, ho trovato del cinema di ottima qualità dal punto di vista tecnico. C’erano buoni film e buoni autori, talvolta impeccabili, quasi perfetti, ma, forse ancora più di una volta, difettavano le storie e le sceneggiature. Ormai si arrampicava in diretta con la GoPro sul casco e il drone sulla testa, la finzione era sempre più esplicita. Quasi oscena. Tutto era mostrato e si era sempre più nudi davanti alla videocamera. Si soffriva e gioiva pubblicamente, si moriva nudi e nudi ci si salvava, tutti allo stesso modo, senza pudore. Era l’ambigua democrazia del digitale.

Una scena del film El Capitan, vincitore della Genziana d’oro nella 26a edizione del Trento Film Festival.

Alla fine della mia immersione cinematografica, senza rimpiangere i brutti film di una volta, frutto di molti stereotipi e poca professionalità, ho pensato che la perfezione sia un’arma a doppio taglio e possa essere molto pericolosa. Siamo scivolati in un’epoca in cui ci si può fotografare e filmare con la leggerezza di un respiro, senza dire niente. Il racconto è diventato determinante e lo sarà sempre di più. Proprio perché possiamo vedere tutto e tutto ci è svelato, abbiamo un bisogno quasi vitale di ritrovare il senso e la narrazione di quello che facciamo, e anche di quello che vediamo. Per sciogliere qualche mistero, per emozionarci davvero, ci servono più che mai le ombre, i chiaroscuri, le pieghe nascoste e imperfette, perché troppa luce acceca e alla fine non si vede più niente. Sarà questo il Festival di domani?

Ha conseguito un dottorato in studi storici all’Università di Trento ed è attualmente ricercatrice alla Fondazione Museo storico del Trentino. Qui è responsabile del settore della storia della città di Trento, a cui ha dedicato diversi saggi, mostre e programmi televisivi.

Il primo febbraio 1952, la cronaca di Trento del quotidiano L’Adige presenta questo titolo a quattro colonne: «Sette cittadini ogni cento escono di casa dopo le 20», e l’occhiello specifica che «si balla poco e si riposa molto».

L’articolo, sotto forma di inchiesta, tra il serio e il goliardico dipinge una vita notturna cittadina a dir poco inesistente: poche persone in giro, quasi nessun locale aperto dopo cena. L’Adige è il giornale di proprietà della Curia e del partito conservatore che in quegli anni amministra il Comune di Trento, la Regione, anche lo Stato: la Democrazia Cristiana. Un quotidiano che, al di là del tono canzonatorio dell’articolo, probabilmente condivide e asseconda l’idea di vivere in una città tranquilla, quasi letargica.

Nel 1952 a Trento non ci sono né l’Università, né l’autostrada; il centro storico della città è ancora in parte ingombro delle macerie della guerra, finita da appena sette anni. Il censimento nazionale del 1951 certifica poco più di 62.000 abitanti (erano 56.000 prima della guerra). Chi arriva alla stazione dei treni si trova davanti uno scenario molto segnato dalla catastrofe dei bombardamenti, in piazza Dante vede le macerie del palazzo su cui ora si erge la sede della Regione, intorno a torre Vanga ci sono i resti degli edifici distrutti della Portela.

I danneggiamenti del sistema viario rendono ancora molto difficili e lenti i collegamenti tra i centri maggiori e le valli. Il Consiglio comunale è costantemente impegnato nel risolvere problemi concreti, eredità pesanti: le macerie, gli edifici pubblici danneggiati, la mancanza di materie prime, le scuole da riaprire…

Il 6 giugno 1951 si insedia la quarta amministrazione dalla fine della dittatura: il primo sindaco era stato Gigino Battisti, figlio di Cesare, morto in un incidente ferroviario nel 1946; il secondo il democristiano Tullio Odorizzi; in seguito alle dimissioni di Odorizzi, che si candida alle elezioni regionali, il 19 ottobre 1948 è eletto sindaco Dino Ziglio. La tornata elettorale del 1951 porta alla nomina di Nilo Piccoli che guida una giunta quasi interamente democristiana, l’unica eccezione al monocolore DC è il liberale Gino Marzani, assessore agli Affari generali; per la prima volta nella storia del municipio siede in Giunta anche una assessora, Ottilia De Nicolò, nominata all’Assistenza. Il sindaco è fratello di Flaminio Piccoli, direttore del quotidiano

L’Adige e segretario della DC locale fino al 1957.

Nell’anno di nascita del primo festival della montagna di Trento, il Consiglio comunale della città

è dunque impegnato a ridare dignità alla vita di centinaia di famiglie e nei primi timidi passi verso uno sviluppo che si immagina subito anche turi-

stico. Il 22 maggio di quel 1952 viene inaugurato il palazzo in via Oriola che ospita il nuovo passaggio a piazza Lodron, una piazza nuova, non voluta ma risultata proprio dalle macerie dei palazzi che vi si trovavano fino alla seconda guerra mondiale. L’anno successivo si completa la copertura dell’Adigetto, il fiumiciattolo che ancora correva in via Alfieri, interramento che fa perdere l’ultima traccia visibile del vecchio corso del fiume Adige.

Il pendolo in cui oscilla l’attività municipale è compreso tra la ricostruzione del passato e il rilancio verso il futuro. A gennaio il Consiglio comunale inizia a discutere la proposta dell’Azienda autonoma del turismo di costruire un lido nella zona della Bolghera, allora aperta campagna, su un terreno di proprietà comunale. È il luogo dove poi vengono costruite le piscine Fogazzaro (ora Manazzon): lo si immagina per turisti, per gli abitanti della città e per ospitare una colonia elioterapica per bambini. Se il Lido risponde a bisogni nuovi, di ben altra natura è la richiesta che arriva pochi mesi dopo dalla popolazione del quartiere di Piedicastello, di poter usufruire di un lavatoio pubblico, dato che le abitazioni sono in gran parte sprovviste di acqua corrente.

Nel verbale del 17 marzo 1952, nella discussione che riguarda il contributo alle istituzioni culturali, educative e musicali, il consigliere Bauer deplora che

questa voce, che dovrebbe avere un’importanza anche turistica ed economica, indichi un importo modesto. Nel suo intervento cita l’importanza che può avere la Società degli Alpinisti Tridentini (SAT) rispetto al turismo trentino e indica ad esempio le mostre di funghi e flora alpina realizzate dalla Società Operaia della Societa degli Alpinisti Tridentini (SOSAT), che sono state visitate da numerose comitive venute anche da fuori provincia. La discussione continua di mese in mese tra sprazzi di modernità e momenti di crudo realismo; alla riunione del Consiglio comunale del 29 maggio, l’assessora Ottilia De Nicolò tiene un lungo e articolato discorso per illustrare le difficilissime condizioni abitative in cui versano centinaia di famiglie: «il problema degli alloggi non si può limitare a una sola zona della città: abbiamo alloggi inabitabili negli scantinati di via Grazioli, dove meno si crederebbe, alla Cervara, nei ruderi della scuola media di via Esterle, negli interrati delle caserme Battisti, nei nostri sobborghi, abbiamo un sovraffollamento veramente impressionante in molti alloggi, con conseguenze inevitabili ai fini della salute e della morale. Convivenze strane create dal dopoguerra, che rovinano famiglie e la gioventù. Qui alla sede del comune arrivano ogni giorno vere invocazioni per un alloggio meno malsano, per una difesa fisica e morale di crea-

ture costrette a vivere in ambienti umidi e senza luce. Insegnanti, medici e sacerdoti denunciano la gravità del fatto. […] Il recente censimento ha dato numero di 106 famiglie con 264 persone abitanti in 98 «grotte», ossia locali senza finestre, senza servizi igienici, veri e propri antri».

Tra le macerie spuntano comunque anche le gru dei nuovi quartieri, progetti che culminano nella costruzione delle chiese che ospitano i parrocchiani e le parrocchiane. Quasi tutte le chiese storiche sono danneggiate dai bombardamenti –quella di San Martino è completamente distrutta – e gli edifici di culto edificati sono il suggello della costruzione di interi quartieri. È il caso ad esempio della chiesa di Cristo Re, la cui conclusione è annunciata come imminente dal giornale L’Adige il 20 giugno del 1952 e le foto ci mostrano in una selva di cantieri.

Il tema della carenza di abitazioni continua e ritorna più volte in Consiglio: sempre De Nicolò, invitata a intervenire il 29 settembre dell’anno successivo, sottolinea che «oltre cento famiglie con 4-5 figli vivono ancora in un’unica stanza senza alcun servizio igienico. Per l’assegnazione degli alloggi di via Giusti furono presentate 680 domande e di queste ben 480 rispecchiavano alla lettera situazioni di autentica inabitabilità. Il Comune di fronte a tante domande, ha potuto mettere a disposizio-

ne soltanto 54 alloggi, altri 19 alloggi saranno presto a disposizione mediante sopraelevazione del fabbricato comunale in via Bronzetti, 24 alloggi saranno presto assegnati a altrettanti dipendenti comunali, nel prossimo anno sorgeranno due altre case per senza tetto in località San Bartolomeo».

In questo contesto fatto di molti scuri e di qualche luce, il congresso del Club Alpino Italiano (CAI) previsto per la metà di settembre è indicato come un punto di riferimento nel calendario del 1952 già nel consiglio comunale del 12 marzo. Il sindaco Piccoli lo presenta ai colleghi dicendo che «si terranno in città quest’anno varie manifestazioni come il Congresso del CAI, della deputazione di storia patria… ci vuole un minimo di decoro per Trento, che deve essere presentata con una certa sobrietà e dignità».

Il congresso nazionale del CAI, coincide con gli 80 anni della SAT e con il nuovo progetto di cinematografia alpina, che però non viene citato nel verbale del Consiglio comunale. L’attenzione per questo evento, in un calendario cittadino segnato quasi solo dalle feste religiose, trova ragione anche nella matrice irredentista della SAT, un carattere che viene sottolineato nei commenti della stampa con una forza che travalica anche la natura di sodalizio sportivo dell’associazione. Il 16 maggio 1952, L’Adige comincia a pubblicare una

serie di articoli dedicati alla storia della SAT con un saggio edito anche sul Bollettino del Museo del Risorgimento. L’impegno del Museo per il congresso è anche espositivo e si annuncia l’apertura nel castello del Buonconsiglio di una sala temporanea «dove troveranno per il momento decorosa sede tutti i cimeli della gloriosa società che riguardano il suo passato irredentista a tutti noto». Il tono del discorso politico è ancora fortemente segnato dal nazionalismo, la retorica irredentista non sempre si distingue dalla mentalità respirata nei decenni della dittatura fascista. Nella seduta del Consiglio comunale del 29 maggio, il sindaco ricorda la recente scomparsa «del patriota trentino Ettore Tolomei», e l’assessore Marzani tiene un discorso ai colleghi, che lo ascoltano in piedi, in cui rammenta che «dopo le solenni onoranze, che per disposizione dell’onorevole De Gasperi, le furono ieri tributate a Roma, a spese dello Stato, la salma di Ettore Tolomei è transitata a Trento e ai piedi del monumento a Dante fu salutata con elevate parole dal nostro sindaco». Tolomei è stato l’artefice del processo di nazionalizzazione forzata della popolazione di lingua tedesca dell’Alto Adige/Südtirol, e viene ricordato da Marzani per «la sua vasta opera di studioso, predominantemente dedicata alla geografia e alla storia delle terre al confine settentrionale della patria. […] I problemi

dell’Alto Adige egli li vide da Roma e non dal Trentino e ripetutamente i suoi criteri e i sui propositi furono in aperto contrasto con i nostri e ne sorsero polemiche e dissensi». Applauso della sala. Già il 20 maggio viene pubblicato su L’Adige il programma del convegno del CAI previsto dal 14 al 21 settembre: vengono resi noti gli appuntamenti che si susseguono quasi ora per ora di ogni giornata, con una precisione da cronoprogramma. Le liturgie più importanti, quelle che coinvolgono le autorità, riecheggiano lo stile delle manifestazioni sportive filoitaliane dell’inizio del Novecento – quando Trento era parte dell’Impero austroungarico – con l’aggiunta dei luoghi che ricordano la Grande Guerra, già sacralizzati durante la dittatura conclusa da pochi anni. Il primo giorno comincia con il vermouth d’onore – il brindisi – in municipio, continua con l’omaggio sul dos Trento a Cesare Battisti, il banchetto ufficiale e la prima sessione del congresso, annunciata nella prestigiosa sala del Consiglio comunale. Alle 20.30 è programmato uno spettacolo all’aperto e dalle

21.30 viene annunciata la proiezione di film alpinistici nei locali cittadini. In una città abituata ad andare a dormire presto, viene spontaneo chiedersi quali siano questi bar, quale il pubblico e soprattutto cosa è proiettato, con quali tecnologie... purtroppo le cronache giornalistiche e gli archivi

non soddisfano questa curiosità.

La lettura della cronaca cittadina più spiccia, gli annunci degli eventi, aiuta a capire però che la scelta del cinema di montagna, in una città come Trento, ancora impegnata a risolvere i problemi più vistosi della ricostruzione, si poggia su un terreno quantomeno fertile.

Il 6 febbraio 1952 il quotidiano Alto Adige segnala che nella sede della SOSAT si tiene la proiezione per i soci di film di montagna. Anche la SAT organizza pochi giorni dopo una proiezione nei suoi «giovedì culturali»: il 13 febbraio nella sede di Trento, Sandro Conci tiene una conferenza con una proiezione dedicata al tema «8.000 metri, nuovo capitolo nella storia dell’alpinismo» Nella stessa settimana L’Adige comunica che l’associazione

Pro Cultura ospita Leonardo Ricci, dell’Istituto geografico universitario di Venezia, che interviene con una relazione dedicata ai ghiacciai, anche in questo caso corredata da una proiezione. Ma non c’è solo la montagna. Il 4 giugno 1952, L’Adige annuncia che il Circolo Al Caminetto aveva organizzato pochi giorni prima a palazzo Roccabruna il terzo convegno dei documentaristi trentini, che – si capisce dalla cronaca – si trovano ogni settimana per discutere di problemi tecnici. Gli autori dei cortometraggi a 8 mm sono Martino Alchner, Mario Albertini, padre e figlio, e Renzo Zampiero; in

quell’occasione sono proiettati anche documentari sonori 16 mm. Purtroppo non è stato possibile trovare altre informazioni di questo sodalizio, ma non si tratta dell’unica realtà del genere esistente. Sullo sfondo si muove anche il trentino Giuseppe Šebesta, che negli stessi anni inizia a produrre i primi innovativi cartoni animati e film.

Sempre dalla lettura de L’Adige si scopre che esisteva il Centro cinematografico trentino: il 22 marzo si tiene la proiezione al teatro di San Pietro di un film del regista francese Marcel Carnè, mentre vengono date per imminenti le pellicole Monsieur Verdeux di Charlie Chaplin (Stati Uniti, 1947) e Achtung! Banditi! di Carlo Lizzani (Italia, 1951); il circolo cittadino del cinema, proietta il 4 maggio, sempre al San Pietro, alcuni film di Jean Vigo «per la prima volta in Italia attraverso il circuito dei cine-club». Purtroppo anche per queste associazioni non sono stati trovati documenti capaci di illuminare maggiormente la loro esistenza. Sembrerebbero legate all’Associazione Universitari Cattolici Trentini, fondata in epoca asburgica e formalmente assorbita dalla FUCI, ma neppure le sparute pubblicazioni espressione di questo mondo hanno fornito informazioni utili sui loro gruppi dirigenti o sulle attività in ambito cinematografico. Queste tracce potrebbero indurre a credere che ci fosse in città un buon interesse per l’arte cine-

matografica in genere, una curiosità diffusa, un pubblico e anche qualche competenza tecnica e produttiva. Due anni dopo, alla fine del 1954, il presidente della giunta provinciale Remo Albertini invia a tutti i sindaci del Trentino una lettera in cui sollecita la raccolta di informazioni precise circa la presenza di locali per spettacoli, sale cinema industriali e parrocchiali, teatri. Il lungo elenco contenuto nella risposta del Comune di Trento comprende il cinema teatro Sociale (1.070 posti), i cinema Modena e Vittoria (rispettivamente 770 e 712 posti), il cinema Italia (580), Roma (650), l’Astra (800), il cinema-giardino in via Santa Croce aperto solo in estate (650), il Dolomiti (379 posti per tre giorni a settimana), il cinema San Marco, legato all’oratorio di San Bernardino (300), il cinema oratorio di Santa Maria Maggiore (280), il cinema teatro San Pietro (290) e il teatro oratorio del Duomo (290), questi ultimi definiti di carattere «parrocchiale, educativo e ricreativo». A queste sale si aggiungono tutti gli spazi dei sobborghi, dove le parrocchie dispongono di sale capaci di ospitare in media un centinaio di persone ciascuna (Fonte: Archivio storico del Comune di Trento, II.g.83/a 1954).

Le cronache de L’Adige e dell’Alto Adige descrivono un immediato entusiasmo nel pubblico per l’esperienza delle proiezioni del concorso cinema-

tografico della montagna del 1952, tanto che nei giorni seguenti compaiono su entrambi i quotidiani commenti positivi che invitano a continuare anche nei prossimi anni, auspicando sempre più la partecipazione internazionale. Gli articoli non descrivono purtroppo da chi era composto questo pubblico, se da anziani o giovani, se solo maschile o anche femminile, se di città o proveniente anche dai paesi limitrofi.

In un contesto urbano in cui la chiesa e i partiti politici assorbivano gran parte delle energie intellettuali presenti, e dove i cenacoli culturali erano poco numerosi e latamente controllati dall’occhio del parroco o del dirigente dell’Azione cattolica o della FUCI, quelle serate poco o niente segnate da una adesione politica o religiosa possono essere state delle vere boccate d’aria.

Il gruppo dirigente democristiano, capeggiato dal sindaco Nilo Piccoli, continua a tenere saldamente la maggioranza del consenso a Trento fino alle elezioni del 1964. I dati elettorali che vanno dal 1951 al 1964 descrivono una città controllata dal partito democristiano, supportato da maggioranze schiaccianti, che si ripetono anche a livello provinciale e nazionale. Nilo Piccoli è il protagonista della trasformazione di Trento da piccola e semidistrutta città tradizionale a città che inizia a giocare la carta del turismo, del terziario e a porre le

basi dell’università. Con le sue giunte, Piccoli cerca di mantenere il difficile equilibrio tra mutamento e continuità. Lo Statuto speciale di autonomia sottoscritto nel 1948, ha fissato in Trento il capoluogo della Regione. In un opuscolo edito dal municipio nel 1960, Memorie di Trento, dedicato a ricordare gli ultimi 10 anni della vita della città, si legge che lo status di «capitale» di una regione complessa per passato e composizione etnica, impone alla città un «dovere di responsabilità per un ideale di rappresentanza degli interessi regionali», «un capoluogo di Regione deve sostenere iniziative come quelle del Festival del film della montagna e dell’esplorazione».

Gli anni cinquanta trentini oscillano «tra slanci e diffidenze»: in cui si muovono la componente cattolica animata in larga parte da uno spirito difensivo, quando non clericale o antimoderno; l’AUCT (poi FUCI) e le ACLI, che avevano una più chiara distinzione tra il piano teologico e quello politico, più aperti e culturalmente rilevanti; il poco che rimane intorno alla galassia cattolica soffriva di una mancanza di autonomia dai partiti politici laici. In questa cornice, a tratti claustrofobica, si colloca la nascita della rassegna dei film di montagna, tra i pochi eventi «non allineati», che, dopo l’entusiasmo suscitato con la piccola edizione del 1952, diventa rapidamente sempre più importante an-

che a livello internazionale. Con il cinema documentario, il Festival traghetta la montagna nella modernità; fino a quel momento la montagna era stata quella dell’Alpenstock, del «vecchio scarpone» e dell’irredentismo. Quel territorio alpino che all’inizio del Novecento era stato dotato di un senso nazionale anche grazie alla SAT, rafforzando l’identità locale in opposizione al nazionalismo tirolese, che dopo l’annessione all’Italia aveva trovato nuovo significato nel repertorio dei cori alpini rielaborato da Luigi Pigarelli e Arturo Benedetti Michelangeli, ora, dopo la seconda guerra mondiale, poteva essere rilanciato verso il mondo esterno grazie alla competizione documentaristica. Si guarda al futuro ma con i piedi ben saldi nel cuore dell’identità locale, che continua a basarsi anche sulle vette, sui rifugi, sulle imprese dei campioni dell’alpinismo, ma che deve trovare un’interpretazione contemporanea, legata al nuovo tempo libero delle gite in Lambretta e soprattutto al turismo, anche internazionale. Oscilla tra conservazione e temerarietà anche la discussione che alla fine degli anni cinquanta anima le riunioni della Democrazia Cristiana relativamente al progetto di istituire l’università a Trento. All’interno del partito di maggioranza è consolidata l’idea di istituire una facoltà di agraria, capace di formare un’élite locale che potrebbe impiegare

le conoscenze pratiche acquisite per migliorare la produzione delle valli, senza allontanarsi troppo dal campanile. Nel già citato opuscolo Memorie di Trento, si legge che è in corso «con una Università italiana, la pratica per la istituzione a Trento di una laurea in scienze forestali ed economia montana, che risponde certamente a una esigenza vivissima dell’economia locale». Il progetto inaspettatamente tramonta, sostituito nel decennio successivo da quello più azzardato e sperimentale della facoltà di sociologia, propugnata e realizzata da Bruno Kessler. Il 24 aprile 1955, commemorando il decennale della fine della seconda guerra mondiale, su L’Adige si legge che «benché siano passati dieci anni, tutti si sentono più giovani, perché, solo che lo vogliano, possono ancora credere e sperare». Anche il Festival della montagna entra nelle speranze di una città che cerca nuovi modi di definirsi, di ritrovarsi e di conoscere il mondo attraverso lo schermo e gli ospiti che arrivano a Trento durante quelle giornate. «Città della montagna e dell’alpinismo – si legge ancora in Memoria di Trento – nell’esaltazione dei valori poetici, letterari, artistici e sportivi della montagna – di cui sono cospicue espressioni anche il festival del film di montagna, la Biennale del libro di montagna […] – Trento potrà anche coltivare il calore e la sobrietà di chi vive più vicino alle vette imbiancate».

Programmatore e consulente per diversi eventi cinematografici, tra cui il Trento Film Festival. Ha ideato e curato i programmi per il Cinema Ritrovato di Bologna, la Festa del Cinema di Roma, la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il Festival di Locarno; dal 2019 partecipa al comitato di selezione della Berlinale. Ha cofondato e dirige CineAgenzia, piattaforma di programmazione e distribuzione cinematografica. Vive tra l’Italia e la Germania.

La ricostruzione tra archivi personali e online delle origini del mio rapporto con il cinema di montagna mi porta all’amara constatazione di una coincidenza: né il cinema Astra di Trento, la sala dov’è nato il Festival nel 1952, nè l’Edison di Belluno, dove nel 1999 ho programmato le mie prime proiezioni «cine-alpine», esistono più. Non il più incoraggiante degli inizi per questo testo, ma indispensabile a ricordare quanto sia cambiato il panorama culturale, sociale e tecnologico in cui inquadrare la storia recente del Trento Film Festival: in questi due decenni sono passato dal preoccuparmi che tutti i rulli della copia di un film muto venissero sdoganati senza intoppi e arrivassero sani e salvi a destinazione per venire proiettati nell’ordine giusto su un proiettore modificato appositamente da un elettricista specializzato, a far apparire con un paio di clic i film che gli abbonati alla piattaforma InQuota vedono sui loro schermi. Pausa, e rewind, con un po’ di nostalgia: da bellunese folgorato dal cinema sulla via di Bologna, per la precisione del Dams e della locale Cineteca, il festival «Oltre le vette» nella mia città natale era stata l’occasione di riannodare i pezzi di una vita «fuorisede», condividendo i primi frutti della mia esperienza cinefila e cinetecaria bolognese nella sala che avevo frequentato nelle (rare) serate dedicate all’essai.

Pur di andare a caccia di film e copie, assistere un proiezionista insofferente, dare il benvenuto al pubblico e spegnere le luci osservando l’effetto dal fondo della sala, qualsiasi scusa era buona: anche la montagna!

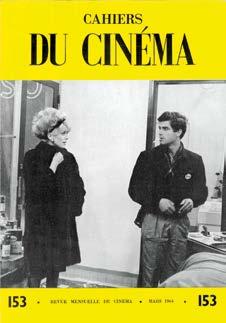

Ritrovo online titoli e registi di quelle prime programmazioni, tra il 1999 e il 2001: Maciste alpino di Luigi Romano Borgnetto e Luigi Maggi (Italia, 1916), Intrigo internazionale di Alfred Hitchcock (North by Northwest, Stati Uniti, 1956), Narciso nero di Michael Powell e Emeric Pressburger (Black Narcissus, Regno Unito, 1947), Nosferatu il vampiro di Friedrich Wilhelm Murnau (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, Germania, 1922), I proscritti di Victor Sjöström (Berg-Ejvind och hans hustru, Svezia, 1918), Mariti ciechi di Erich von Stroheim (Blind Husbands, Stati Uniti, 1919), Due sorelle (Die Bergkatze, Germania 1920) e Lo scoiattolo (Kohlhiesels Töchter, Germania, 1921) di Ernst Lubitsch, le vues dei fratelli Lumière e i travelogues alpini di inizio Novecento... Saranno stati quelli a far ricordare a qualcuno a Trento che in un cassetto c’era il fax che lo stesso aspirante film programmer aveva inviato un paio di anni prima, dopo aver scoperto a Riminicinema nel 1996 il cinema «alpino» di Luc Moullet, per proporre al Festival una retrospettiva dedicata al regista e critico, figura unica e defilata del cinema francese?

È nel segno di Moullet, timidamente suggerito nel 1997 e finalmente accolto di persona nel 2022, che si dipana la mia storia con il Trento Film Festival, anche se in realtà la collaborazione inizia solo qualche tempo dopo: in una fase di ripensamento e rilancio della manifestazione fu Augusto Golin a chiedermi se mi occupassi ancora di cinema, se giravo sempre per festival, e potevo suggerire qualche titolo (non strettamente alpinistico, di quelli ce n’erano abbastanza) per una selezione che necessitava spunti e nuova linfa. La prima edizione in cui trovo traccia di almeno due cortometraggi che sono abbastanza certo di aver proposto, nel ruolo di consulente, è quella del 2004, l’anno della Genziana d’oro a La morte sospesa di Kevin Macdonald (Touching the Void, Regno Unito, 2003): sono Solo un cargador di Juan Alejandro Ramírez (Perù, 2003), scoperto a Rotterdam, allora tappa fissa dei miei percorsi festivalieri, e Portrait (Portret, Russia, 2002) di Sergei Loznitsa, regista che da allora ne ha fatta di strada, e nel 2022 ha portato ben due nuovi lungometraggi ai festival di Cannes e Venezia. Ma tra serata di apertura ed eventi speciali di quell’edizione ritrovo anche il proseguimento dell’interesse per il cinema muto e classico, che ora può godere di un palcoscenico come quello dell’auditorium Santa Chiara: l’impressionan-

te Grass di Merian Cooper ed Ernest Schoedsack (Stati Uniti, 1925), e una memorabile proiezione del musical Sette spose per sette fratelli di Stanley Donen (Seven Brides for Seven Brothers, Stati Uniti, 1954).

Citare il Santa Chiara a proposito di questa mia prima esperienza trentina è importante, perché proprio in quel 2004, a eccezione di questi eventi, per la prima volta il cuore cinematografico della manifestazione si sposta dalla grande (spesso troppo…) sala che dal 1988 ospitava le celebri proiezioni a ciclo continuo del Festival, divise semplicemente in fasce mattutina, pomeridiana e serale. Si inizia a usare la bella, pratica e ben attrezzata multisala Modena, i cui tre schermi, con relative platee di capienze diverse, permettono di iniziare ad articolare tra sezioni e orari diversi una programmazione sempre più ampia e variegata. Siamo in una fase di rapide trasformazioni, grazie a una presidenza e direzione dinamiche, aperte a nuove ipotesi, strategie e anche alla perplessità che un assiduo frequentatore di festival come me inizia a condividere, di fronte a certe abitudini: perché ad esempio non iniziare a programmare le proiezioni per fasce orarie, permettendo di scegliere un film e individuarne l’inizio, come si fa normalmente al cinema? Gli habitué sono spaesati (ma come, non basta più un unico biglietto per

passare tutto il giorno in sala?!), ma un pubblico nuovo si avvicina alle proiezioni, scoprendo che è possibile trovare film per gusti e interessi diversi, e addirittura capire quando poterli vedere!

L’anno successivo anche la tradizionale, prolissa, denominazione di Filmfestival Internazionale Montagna Esplorazione Avventura viene aggiornata, resa più pratica ad uso dei media e del web, negli anni in cui si diffonde internet: dal 2005 la manifestazione prende il nome attuale, Trento Film Festival. Quell’anno, ricostruendo il mio contributo alla 53a edizione, mi rendo conto che ero già molto più coinvolto: curo con Roberto Bombarda la retrospettiva polare «Ombre bianche»; invitiamo l’ex-Monty Python Michael Palin, attore comico, regista e viaggiatore, che presenta al pubblico i suoi documentari himalayani e l’esilarante Life of Brian (Regno Unito, 1979); proiettiamo (in pellicola!) due capolavori restaurati come Raining in the Mountain del regista King Hu (空山靈雨, Hong Kong-Taiwan, 1979) e Terra lontana di Anthony Mann (The Far Country, Stati Uniti, 1954); e in concorso e tra i premiati trovo titoli frutto di missioni e scoperte in giro per festival, arrivati a Trento come succederà sempre più spesso in anteprima italia-

na: La storia del cammello che piange (Die Geschichte vom weinenden Kamel, Germania-Mongolia, 2003), The Devil’s Miner (Berg des Teufels,

Germania, 2004) o il geniale mediometraggio In the Beginning Was the Eye (Im Anfang War Der Blick, Austria-Lussemburgo, 2003).

Quest’ultimo, film sperimentale realizzato dalla regista Bady Minck con tecniche miste che propone una illuminante lettura critica e visionaria del paesaggio alpino, premiato con una menzione speciale dalla giuria, è legato a un ricordo di quell’edizione, emblematico della fase che il Festival attraversava: al termine della proiezione, tra i tanti volti sorpresi, perplessi o entusiasti per la visione totalmente inattesa, anche quello particolarmente minaccioso di qualche spettatore che, individuatomi fuori dalla sala, mi affronta a muso duro protestando (ricordo addirittura un ombrello agitato… pioveva o la mia memoria esagera!?): «questi non sono film da Trento», «non è più il film festival di una volta», «non ci metterò più piede»… Che dire? Aveva ragione: il Festival stava cambiando, per «colpa» di Augusto Golin, di Maurizio Nichetti, e un po’ anche mia. Non fu l’unica occasione in cui ricordo vigorose lamentele, in nome di una presunta smarrita anima del festival, ma altrettanto ricordo facce nuove sempre più numerose, più donne e giovani in file ogni anno più lunghe, e commenti sorpresi, divertiti, talvolta entusiasti, all’uscita dalle proiezioni dello stesso Festival che tanti a Trento si erano

abituati a considerare un appuntamento solo per specialisti.

Il percorso intrapreso allora, e che dal 2010 mi vede nel ruolo di responsabile della programmazione cinematografica, è proseguito con l’obiettivo di elevare qualità e prestigio del programma e quindi lo status del Festival, a livello sia nazionale che internazionale, e di continuare ad ampliare lo spettro delle proposte, tenendo al centro la montagna, interpretata e raccontata attraverso il cinema non solo come scenario di sfide, drammi e conquiste alpinistiche, ma sempre più come ambiente complesso dal punto di vista sociale, ambientale, climatico, politico, culturale, umano. Tra la seconda metà degli anni zero e gli anni dieci molte proposte si sono confermate: oltre alla rinnovata centralità e ambizione del concorso, si sono ripetuti gli appuntamenti con il cinema muto e la musica dal vivo, con film come La febbre dell’oro (The Gold Rush, Stati Uniti, 1925), La signorina Else (Fraulein Else, Germania, 1929), Il gigante delle Dolomiti (Italia, 1927), The Great White Silence (Regno Unito, 1924), Visages d’enfants (Francia-Svizzera, 1925), e con il cinema classico, rigorosamente in versioni restaurate.

Allo stesso tempo si è cercato di fare spazio a nuove proposte e percorsi, come la vetrina di «Orizzonti vicini» pensata per dare visibilità al ci-

nema realizzato e prodotto in Trentino-Alto Adige/ Südtirol, dove sempre più attive sono state negli anni le film commission provinciali; o con le proiezioni cult a tarda sera di film di genere più o meno misconosciuti, come Il grande silenzio (Die grosse Stille, Germania-Francia-Svizzera, 2005), La montagna sacra (La montaña sagrada, Messico-Usa, 1973), Dead Mountaineer’s Hotel (Hukkunud Alpinisti hotell, Estonia, 1979), o quelli evocati nel giocoso format ibrido tra proiezione e presentazione

Le folli notti del Dottor Tyrol.

Ma la novità più corposa, duratura e apprezzata è stata la sezione «Destinazione», introdotta nel 2010 con un programma dedicato alla Finlandia, che da allora ha proposto con crescente successo un palinsesto di film, incontri ed eventi dedicato alla scoperta di un paese o territorio affini al Festival, invitando il pubblico a viaggiare con immagini, suoni, parole e sapori verso Russia, Turchia, Messico, India, Cile, Giappone, Islanda, Marocco, Georgia e Groenlandia.

Strategico nell’ampliamento del bacino di pubblico, e per la varietà e prestigio della selezione, è stato il consolidamento della sezione «Anteprime», con la sua proposta fuori concorso di lungometraggi di fiction selezionati dai maggiori festival, minoritaria per numero di titoli all’interno di ogni edizione, ma essenziale per poter includere

nel programma nomi e volti di grandi protagonisti del cinema internazionale.

Sono stati proprio i lungometraggi più attesi, le proiezioni evento (come i diversi film di Werner Herzog regolarmene passati a Trento), i sempre più spettacolari film di alpinismo e documentari naturalistici, a dimostrare a inizio anni dieci che anche la sala più grande del cinema Modena non era più sufficiente a soddisfare la domanda: dal 2014 si inizia così a utilizzare anche il cinema Vittoria, monosala d’altri tempi, ma restaurata per offrire il massimo comfort, che si afferma come lo spazio ideale per ospiti e occasioni speciali e per accogliere, con i suoi quasi 500 posti, un pubblico sempre più numeroso e partecipe.

Tra tanti film in concorso e no, premiati o delusi, amati o discussi, dal territorio o dagli angoli più remoti del pianeta, troppi per ricordarli qui, arriviamo all’edizione da record del 2019, che registra oltre 22.000 ingressi al cinema: sono affollate perfino le proiezioni proposte per la prima volta al mattino, l’occupazione dei posti totali disponibili sfiora l’80%, facendo immaginare che presto possa essere necessario aggiungere un nuovo schermo, e altre repliche, per soddisfare la richiesta e continuare a crescere.

Ma siamo al 2020: le tradizionali date tra aprile e maggio, in piena esplosione della pandemia di

Covid-19, costringono al primo spostamento del Festival da quando nel 1973 era stato ricollocato dall’autunno alla primavera, saltando l’edizione 1972. La corsa del Trento Film Festival, come quella di tutto intorno, inevitabilmente si arresta: la 68a edizione viene posticipata tra fine agosto e inizio settembre, pochi affezionatissimi e preziosi spettatori tornano per l’occasione in sala «fuori stagione», l’esperimento delle proiezioni all’aperto mitiga solo in parte l’effetto della disabitudine ai cinema, chiusi da mesi.

In nome della lunga storia del Festival, durante la quale gli schermi non si sono mai spenti, malgrado tutte le difficoltà non si rinuncia alle proiezioni, ma inevitabilmente ci si attrezza per ricorrere in parallelo allo streaming, proponendo l’intera selezione cinematografica anche online, per i tanti che ancora non se la sentono di tornare a partecipare, o che venivano a Trento da lontano, e ora non possono farlo.

Scopriamo così che il pubblico non è scomparso, anzi si è moltiplicato: spuntano migliaia di spettatori in tutta Italia, che conoscono e seguono il Festival e non vedevano l’ora di poterlo vivere, ma a cui le distanze, gli impegni, gli orari non avevano mai permesso di partecipare. Il momento più difficile, mentre intorno le sale chiudono e l’intero sistema cinema entra in una crisi che ha nella

pandemia l’ultima e forse più letale delle cause, si trasforma per il Trento Film Festival in occasione di speranza e rilancio progettuale, proprio alla vigilia del 70° anniversario.

L’ulteriore successo della programmazione in streaming anche nel 2021, questa volta affiancata a proiezioni più partecipate nelle date tradizionali, conferma che entrambe le strade possono essere percorse, ma anche che il vero Festival è nelle sale e nelle piazze della città, e nessuna tecnologia può replicare l’immersione in un evento, in un luogo, in un momento, insieme agli altri partecipanti, agli ospiti in presenza. Appena festeggiata la 70a edizione, con un festival più che mai ricco e di nuovo interamente dal vivo, e presenze che tornano a ricordarci l’affluenza a cui eravamo piacevolmente abituati, ci mettiamo al lavoro per lanciare insieme al CAI un servizio inedito per il mondo dei festival cinematografici italiani, e pionieristico anche a livello internazionale: InQuota.tv è una vera e propria piattaforma SVOD interamente dedicata al cinema di montagna, attiva tutto l’anno, che risponde alla richiesta di tantissimi appassionati e offre rinnovata visibilità ai film presentati al Festival, contribuendo al riconoscimento anche economico dell’impegno di registi e produttori. Non un «festival online», ossimoro che abbiamo imparato avere pochissimo

senso, ma un servizio che contribuisce a rendere il nostro lavoro sempre più rilevante tutto l’anno, a ragionare in modo necessariamente innovativo su fonti di finanziamento e modalità di coinvolgimento del pubblico, a immaginare come in futuro l’evento in presenza possa beneficiare dell’impatto che il Festival genera online.